江村五十年

已是50年的事了。1936年的暑季,我从广西大瑶山调查回到家乡,在江苏省吴江县境内的一个村子里作了一次短期的社会调查。调查后我写了一本书,书名《江村经济》。江村是我替这个村子取的学名。1957年我又到江村调查了一次。自1981年以来的这几年里,我多次去江村访问,同时指导我的学生蹲在村里做观察与研究。我亲自看到这个村子在这半个世纪里的巨大变化。江村的变化总的说来反映了全国农村所走过的道路,而且在一定程度上还可以说它代表了中国农村现代化的先进模式。

江村坐落在太湖东岸,地处长江三角洲。这一地区自古是为人赞道的“人间天堂”。肥沃的土地,温湿的气候,适宜于培植高产水稻。因而在以农立国的时代,经济上比较发达,加上沟渠纵横,水上运输便利,市集兴旺,使其成为国内少有的富庶之区。然而在本世纪30年代我初访江村时,“天堂”之誉早已名不副实。和当时全国的农村一样,江村的大多数农民正在饥饿线上挣扎,以致我在那本《江村经济》的结语里不得不惊呼“饥饿是中国问题的结症”。今天回过头来看,这句话正说明了,即便如江村那样天赋独厚的地区,在封建土地制度下,经济是发展不起来的。何况近百年帝国主义的压迫,农民的日子那时还正在一步步陷入了贫困的深渊。

这个地区在太平盛世的繁荣景象,现在除了一些怀古性的传说以外,已无可考。但分析50年前抗日战争前夕的江村经济结构,我们可以看到这地区的一个特点就是人多地少。农民并不能靠种植业来取得所需的全部生活资料。他们懂得除了种植水稻来取得日常所需的粮食外,还必须从事多种多样的副业,特别是家庭手工业,在这地区主要是蚕丝业,来换取其他的日用必需品。这样形成了男耕女织,农工相辅的家庭经济结构。从而使得这个鱼米丝绸之乡有能力维持比其他地区高出几倍的人口,而保持其相当一段时期的繁荣和稳定。

中国农村近百年的历史是一部自然经济衰败的历史。从这个地区来说,经济衰败的起点就在于家庭手工业的没落。原先在国际市场上占着重要地位的中国生丝,自20年代开始由于技术的相形落后而日居劣势。一跌再跌的丝价和外来纺织品的大量输入,沉重地打击了传统的蚕丝业,瓦解了农工相辅的家庭经济结构。

作为农民收入重要来源之一的家庭手工业的破产,使原来生活上还能过得去的农民陷入穷困。饥饿迫使他们出卖惟一赖以生存的土地,完全跌入封建剥削的陷阱。土地权大量集中到地主手里,进一步加强了农村经济的崩溃。

据土改工作组在1951年对江村的50户调查,在1948年,住城和本村的地主占有土地297.7亩,而农民自有土地仅173亩,只占37%。其中的46户贫苦农民中,有30户耕种地主的租田,有17户“吃生米”,即借利息高达100%的高利贷,有23户靠典当度日,有9户的男子和妇女外出做长工和帮佣,曾被逼租挨打受体罚的有10人。从该村所在的吴江县来看,据该县档案馆的资料统计,人口占90%以上的贫苦农民只占有40%的土地,而剥削阶级占有的土地为60%。缺田少地的农民只得租种地主的土地,每年把收成的37%到66%作为租米交纳给地主。

封建地租和高利贷常常把农民逼到走投无路,倾家荡产。据不完全统计,自抗战到解放的十余年间,该县震泽区的总人口不过3万,而竟有1857个农民因无力交租被投入监狱,其中45名被逼致死。农民卖田3223亩,卖房229间,卖羊10500只,卖船40条,卖衣物1002件,卖家具38件。被地主恶霸霸占的农妇有47名。这种悲惨状况在日本侵占时期和其后的国民党反动派统治时期一直在恶性发展,最后经过了40年代末的人民解放战争才告结束。

1949年江村在中国共产党领导下得到了解放。江村农民和全国农民一样,经济上的翻身是从解放后的土地改革开始的。在1951年元旦前后进行的土地改革中,江村有94%的农户分进了土地。吴江全县原来被地主占有的39.2万余亩耕田全部回到了贫苦农民的手中。

这次土地改革不仅废除了几千年来的封建剥削制度,使土地归回劳动者所有,而且在政治上剥夺了剥削者的权利,真正实现了农民当家作主。在短短数月内,江村农民摧毁了官僚、土匪、恶霸、地主四位一体的基层反动势力。农民则在斗争中巩固和壮大了自己的组织,全县农民协会(农会)拥有98012名会员,占全县43万农村人口的23%,其中4071名贫苦农民在普选中当选为各级基层政权的干部,还有农民武装、民兵18278人。

以土地还家、政治民主为中心的这项社会的巨大改革,大大激发了广大农民的生产积极性,促进了生产力的第一次飞跃。在当时的一份土改总结报告中有这么一段话:土改后,贫苦农民得田后生产情绪非常高涨,非常积极,除分得一部分生产资料外,还大量修整、购买工具,据不完全的统计,土改后第一年内,全县买进耕牛8605头,船625条,水车、牛车、风车共1933部,犁耙铁锄等主要农具19422件。为争取丰收而积极积肥,全县罱河泥普遍比往年多。农民购买豆饼187076斤,肥田粉50192斤,增植桑亩1037297株,购鱼秧4597斤。为保证丰收而积极开渠疏河修圩,全县修补险圩900余个,疏通与新开河渠580余条。参加治螟人数在20余万以上,使50万至60万亩稻田少受虫害。农村到处洋溢着翻身的新气象。

在这前所未有的新气象中,最明显的是粮食产量的上升和农民购买力的提高。在粮食产量方面,以江村的平均数统计,土改前的1949年,三麦单产55斤,水稻单产330斤,常年亩产粮食为385斤。土改后的1952年,三麦单产72.4斤,水稻单产488斤,常年亩产达560.4斤。到1953年,常年亩产又增加到630.8斤。全县的粮食总产从1949年的3.4亿斤上升到1953年的5.7亿斤。这些粮食除了销售,农民的口粮也逐年增加。1949年人均毛粮489斤,1953年为700斤。在购买力方面,除上述生产资料的剧增,生活资料也大幅度增长。据1951年和1953年末对709户的调查统计资料,仅棉布一项土改前农民人均购买16尺,土改后为26尺。到1953年,每户农民除了自给部分,每年平均要花60元购买各种生活资料。一股饱食有余的气氛取代了解放前农民缺吃少穿的忧虑。

土地问题的解决解放了生产力,可是生产力的继续发展却受到了以家庭为经营单位的小农经济的制约。在江村,这一制约作用具体表现为三个方面:第一是土地分散。江村人多地少,在50年代初每人平均只有2亩耕地,以家庭平均人口4.5人计算,每户的田地只有10亩,耕地规模太小。第二是对自然灾害的抗衡力弱。太湖流域是水网沼泽地带,每年汛期,屡遭水灾,而单家独户的力量有限,无法与洪水抗争。在土改后的几年中,全县每年仍有几万亩的低洼田遭淹而颗粒无收。第三是家庭间劳力和农具不平衡。有些家庭劳力、农具过剩,利用率低;有些家庭则既缺劳力又缺农具,降低了土地的利用率。在这样的情况下,为了农业的进一步发展,土地由家庭单干变为合作经营势在必行。所以在土改之后即开始了合作化的过程。

在江村,1951年出现了家庭间相互换工的互助组,1954年农民自发组织起初级农业生产合作社。1955年,初级社在数量上大增,全县达1958个,人社农户占总数的一半以上。合作化的这一初级阶段完全遵循自愿互利的原则,把农户各自所有的土地合并起来合作经营。它依靠集体的力量兴建水利,几年内共完成修圩护坡556万土方,开疏港渠1925条,建造公路涵闸9座,增添大型戽水机20架。御洪能力的增强提高了土地的产出。l955年,江村的合作社亩产小麦100斤,稻谷608斤;而同年单干户的平均亩产小麦只有58斤,稻谷500斤。增产自然增收。这一年合作社实行按劳分配,每个劳动日分得了1.317元,有86%的人社农户比上一年增收50%。以后的两年,合作社的粮食产量和经济收入继续上升。这是农村经济发展的可喜的一面。

但是另一方面,我在1957年重访江村时就看到在粮食增产的同时,由于忽视农村副业和家庭手工业在农村经济中的地位,又误认为这种商品生产活动有碍于农民走社会主义道路而予以限制和打击,以致农民除了生产粮食和国家收购的农产品外,只能从事一些自给性的生产活动。例如江村所在的震泽区是传统的蚕桑基地,可是由于农业社对桑树培育不重视,桑叶减少,养蚕锐减,1957年1956年少养了2996张蚕种,还因缺叶倒掉了1620张蚕种,按当地一般水平,每张蚕种可产茧70—80斤,而每100斤茧价值在200元左右。这就是说,1957年群众的养蚕收入比1950年减少了约70万元。许多农业社还停止了如贩运海蜇、树木、竹子和种植蔬菜等习惯性的副业项目,而以往这些副业生产的收入一般均占农户全年收入的20—30%。在这种情况下,农民的饥饿问题固然解决了,但是生活的其他需要却无法得到满足和提高。

与此同时,初级社被认为是半社会主义性质的生产组织,而只有将农民私有的土地收归集体所有,变合作经济为集体经济才是全社会主义。于是,在1956年开展的农业合作化运动高潮中,江村的初级社都合并升格为高级社,扩张了经营规模,实行按劳动计算工分的分配制度。1958年秋,又在高级社的基础上搞“一大二公”,成立了人民公社。那就是,同一公社的几千户农民在集体公有的土地上,在统一指挥下劳动。公社社员的生产资料甚至包括房屋、家具等一部分生活资料在全社范围内服从统一调度。社员的报酬则按劳动工分统一分配。社员的生产与生活采取军事化和食堂制。这些措施都源于从集体所有制迅速过渡到全民所有制,以求早日实现共产主义的指导思想。今天回顾这段历史,不能不承认欲速不达,操之过急,违背了社会发展的客观规律。这种尝试的结果造成了60年代初的困难日寸期。

在这段时期里,江村由于人多地少,所受的影响也较深。当时江村的人均耕地只有1.3亩,而平调土地、农具、资金的共产风以及不顾条件盲目扩种双季稻,改变耕作制度的生产瞎指挥又严重挫伤了农民的生产积极性,使粮食产量逐年下降。1959年水稻亩产为652斤,1960年为600斤,1961年降至494斤。可是实际产量的连年下降却被浮夸风、高指标掩盖起来而得不到如实反映,因而国家征购粮的任务不断加码。该村所在的庙港公社,自1957年到1960年,逐年的征购数为:495万斤、798万斤、802万斤、969万斤。产量降低、征购过重的结果是社员口粮的紧缩。1961年江村的人均口粮只有262斤毛粮,也就是说,每人每天只吃6两大米。在这样的情况下,出现了人口的流亡现象。据统计庙港公社的总人口1958年为22571人,1961年为21315人,净减了6%,而当时外流觅食的人数则远远超过这一净减数。

接受了冒进的教训,1962年人民公社进行了调整和整顿,实行公社、生产大队、生产队三级所有,生产队为基础的经济核算制度,就是把集体所有的基本单位,也就是集体经营的单位,缩小到生产队。经过调整之后的生产队一般都保持在20户到40户的小规模。除此之外,在其后的几年中,还通过减低征购任务、一平二调的算账退赔、恰当处理积累与分配比例,以及合理使用劳动力等一系列调整措施,农村里的经济秩序重新趋于稳定,并在水利建设、农业机械化和电气化等方面都由于集体经营而做出了成绩,加上积累了栽种双季稻的经验,江村的粮食产量以年均10%以上的速率迅速回升和增长,到1966年,平均亩产已达水稻988斤。社员的人均收入也从1961年的80元上升到1966年的118元,吃粮水平则稳定在600斤上下。

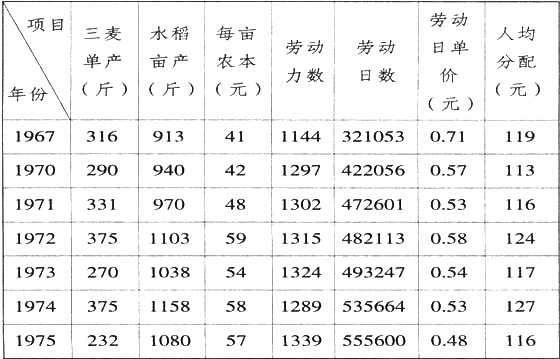

1966年开始的“文化大革命”造成了长达十年的全国动乱。动乱初期农村也受到波及和损失。但与大、中城市比较,1968年以后的社会经济情况要相对安定一些。然而就在这70年代的初、中期,由于农村里继续实行队为基础的公社制,在集体管理下产生吃大锅饭的弊端,在一定程度上掩盖了农村人口增长与经济发展之间的矛盾,但还是不可避免地在农村的剩余劳动力上显现出来。以江村为例,下表显示出这几年的粮食生产、劳动力和人均分配水平的情况:

由此可见,八年间粮食产量已开始出现达到极限时的临界性波动,而农业成本、劳动力、劳动日都有增长趋势。其中劳动日的增长最快,以1967年为基数,1975年提高了173%,这就是农民俗话所说的“抢工分”。由于农村副业和家庭手工业在这一时期更受歧视、限制和打击,农村的经济收入几乎完全靠粮食生产,因而抢得的工分就开始贬值。以上述头尾两个年份作比较,每个劳动日的分配额减少了将近一半。

每个人从大锅里分得的饭量越来越少的现实使农民认识到人口的巨大压力。他们从生活实际出发,需要在耕作农业之外另谋活路。就在这时候,城市里的许多工厂还在停产闹革命。生产停顿,但市场需求依然存在,于是部分城里的工业就向正需要找活路的农村转移。城市经济的瘫痪也使得原来城市工厂里的技术人员流入农村,类似于此的众多因素凑合起来,在长江三角洲首先出现了大批“社队企业”,那就是,由公社或生产大队集体开办的小型工厂。社队企业从发生到在80年代初取得合法地位并改称乡镇企业,走过了充满艰辛和考验的十几个年头。

1982年我在江苏省江阴县的一个工业产值超过1000万元的大队访问时,曾听说这个大队以往的经济发展几经曲折,可是在1968年与城市挂上了钩,把工业引入农村以后,他们就紧紧抓住这条活路不放。尽管农村办工业与当时“以粮为纲”的政策不合,甚至有走“资本主义”道路而受到制裁的危险,但他们很巧妙地在厂门口挂上农具厂的招牌,偷偷摸摸地生产着与农具不沾边的塑料制品,从而为以后的发展打下了根基。农民办工业的热情如此巨大,以致种种束缚和障碍都阻挡不住他们前进的脚步,原因就在于这热情来自急需为剩余劳动力找活路的迫切需要,这股内在动力促使农村干部和群众纷纷起来仿而效之,社队工业也就不胫而走,迅速蔓延。

1976年全国拨乱反正,1978年中共中央十一届三中全会对农村经济体制做出了改革的决定,开始推行联产承包责任制,在坚持土地公有制的基础上分别由家庭承包,独立经营。农民在承包土地上的收入除了规定要上交国家和集体的部分外,全部归个人所得。这就克服了公社制所引起的种种遏制生产力的弊病,使农业经济进入了一个新的发展阶段。1982年江村落实责任制后,农民的生产积极性很高,几年来的粮食亩产一直稳定在1600斤左右,这一水平与责任制以前相比虽不能说有大幅度增长,但每亩农田所花费的成本降了下来,农民从土地上的实际收入提高了。

生产责任制的实行使得长久被大锅饭所隐蔽的剩余劳动力暴露得更清楚了。每个家庭都明白自己承包的土地需要多少劳动量,劳力有多余的就要自觉地出去找生产之道。这给已经走过初创阶段并受到国家支持的乡镇工业以更大的推动力。农业和工业并肩发展,农村经济出现了史无前例的繁荣景象。江村的人均收入从1980年的130元增加到1981年的237元,1982年为334元,1983年为450元,1984年为570元,1985年达到712元。连续五年以每年100多元的速度向上涨,其中最主要的因素是乡镇工业的发展。乡镇工业大量吸收了村里的劳动力,使他们在工厂工作取得工资,减轻了农田上的人口压力,收入提高了。1985年,江村1433个劳动力中有639名在乡镇企业做工,约占45%,这些农村工人全年的工资加奖金的总收入入为48.24万元,相当于全村每人收入202元。从整个苏南看,一些先进地区发展得更快,如沙洲、无锡、常熟的几个亿元乡,在1982年时人均收入已超700元,1984年都超过1000元,其中一半以上的收入来自工业。江村的收入水平还只是处于中等水平。

80年代初期,农村经济的这第二次飞跃比起30年前的第一次飞跃来,其意义更为深刻。因为在这过程中农村经济结构发生了前所未有的变化:农业与工业在产值上的比例翻了一个身。70年代末还是农大于工,大致是7:3;到了80年代中期,比例倒了过来,成了3:7,农小于工。江村的工业起步较晚,变化也就特别显著。1979年的工业产值为19万元,只占农、副、工三业总产值的31%;1985年全村三业总产值比1979年增长了7.7倍,一跃为537.68万元。其中工业产值为325万元,占60.4%;农业产值72.57万元,占13.5%;副业(包括个体手工业和服务业)140.11万元,占26.1%。在经济结构变化中值得注意的一个特点是工、副、农三业的协调发展。工业的异军突起并不是出于农业的萎缩。从江村的统计数字看,1979年以来农业产值也在上升,平均每年增长的速率为4%。只是与工业产值年均增长60%相比,农业则相形见绌了。

或许有人会问,农村经济的这一巨大飞跃是怎么来的?让我们先看江村的两个具体例子。1967年江村联合了它周围的五六个村子,筹集了多年的集体积累资金2.7万元,办起了一个缫丝厂。此后,工厂采用低工资、高积累的办法逐年扩大再生产,工厂的规模越来越大。到1984年该厂已有固定资产55万元,流动资金28万元;年产值也由最初的2万元提高到了152万元。随着利润的增加,工人的平均月工资也由21元上升到63元。可是这个工厂在办厂数年之后由大队联办厂升格为公社厂,就不再属于江村的工厂了。于是江村在1978年底又用集体积累的3万元,买了14台老织机筹办村办丝织厂。最初只招收43个工人。1979年一年内就赢利4万元。当年工人的工资月均只有24元,还留成一部分在厂里作为来年的流动资金。就这样年复一年的发展壮大,到1985年该厂已是拥有351名工人和70台织机的中型丝织厂,年产值达278.2万元,成了江村六个村办企业的骨干。

这两个厂的创业史告诉人们,乡镇工业是从无到有,由小到大,生长起来的。农村经济的飞速发展,固然有诸如城市工业支持,国家贷款扶持等因素在内,但最主要最活跃的因素是省吃俭用、勤劳耐苦的农民。正是农民,他们用自己的劳动,一点一滴地积累了资金,在这十年里创办了约占江苏全省工业1/3的乡镇工业;也是农民,他们用自己的双手开拓了崭新的生活。现在的江村农民,温饱之后正在改善他们的居住条件。1957年全村只有一幢二层楼,如今它已被翻修成三层楼,二层楼房也已盖了30多幢,还有60户人家的门前垒起砖瓦准备造楼。农民的富裕离不开乡镇企业,用农民自己的话说就是“无工不富”。

乡镇企业的发展引起如此巨大的变化其实是不难理解的。过去相当长时期里实行的那种限制商品生产的政策使农村的劳动力只能完全投入土地从事粮食生产,而土地的报酬受到递减率的制约。据江村农民反映,在这一地区水稻的亩产量高过1500斤以后,再要提高产量就不易了,除非投入比产出更高的资金,那就得不偿失。在这50年里江村的土地并无增加而略有减少,但人口却增加了80%以上,人均耕地从2亩降到1.2亩。尽管由于精耕细作、兴修水利,这块土地生产的粮食除了养活全村人畜,每年还能出售给国家68万斤,但是增加的劳动力却大量剩余下来不能变成生产力。据1968年的统计,全村有1144个劳动力,劳均耕地不足2.5亩。按当时的耕作条件,每个劳力可承担5亩土地而保证不减产。这意味着有一半的劳动力白白地浪费掉了。实行责任制以后,有闲的人手显而易见,乡镇工业就将这部分有闲的人手与先进的生产手段结合起来,造就了一股强大的生产力,从而繁荣了农村经济,完全改变了农村原来的面貌。

将来的历史学者很可能会指出这条工业化道路确实具有中国社会主义的特点。因为它既不是如同大跃进时期那样搞“以钢为纲”,劳民伤财,更不像早年西方的工业化那样形成工农矛盾和城乡对立。乡镇工业始终是以繁荣农村经济为目标,充分利用最基层的集体经济力量和丰富的劳力资源,从农村的“草根”上兴办起来的。这种“草根工业”,不仅没有损害农业和剥夺农民,相反地倒促成了工农相辅和城乡协作。就江苏全省而言,自从实行生产责任制以后,用乡镇企业的盈余担负如水利等农用基本建设的经费远远超过同期国家投资的总额,这是直接的以工补农。在苏南乡镇企业发达的乡村,其他如开办学校、修桥铺路、烈军属、五保户补贴等的公共事业和社会福利的开支都不必摊到农户而由村办企业支出,甚至一些基层组织的部分财政经费也由村办企业付偿。如果没有村办企业,这些费用还得在农业收入中扣除,这是间接的以工支农。对此,我们可以用过去家庭经济中农副业的关系来理解现在乡镇企业和农业的关系。乡镇企业的作用,实际是集体经济里的副业。它和农业一起形成在新的历史条件下的农工相辅。它们共同维持集体的生活,并使农村的集体经济得以巩固和继续发展。

乡镇企业正在造就乡村里的一批新人。工厂一般都设在村镇上,离开农民的住所不远。做工的农民每天可以步行或骑自行车上工,做工结束后还能回家耕种承包的责任田。这些人是兼营工业的农民,也是没有脱离农业的工人。这种亦工亦农的形式是当前中国工业化初期的一大特点。这是由农民向工人过渡的中间阶段。这一特点还避免了以往的工业化那种因人口过度集中而引起的社会问题。在村镇和农村就地发展工业,用工业扩散的办法防止了人口向大、中城市的大量汇集。1984年,苏州市的乡镇企业职工人数达10余万人,超过了苏州市区的人口总数。由此推算,如果不是兴办乡镇企业,要达到当前的经济发展水平,原有的那些大、中城市受到的人口压力将会是无法想象的。换句话说,不发展乡镇企业,原有城市的规模必然会扩大到问题重重、难以维持的地步。以全国来说,1985年乡镇企业的职工数已逾6000万。如果加上小城镇里原有的居民,小城镇及靠近小城镇的农村企业已经吸收了约1亿劳动人口。如果将这1亿劳动人口的家属算在内,就等于吸住了2亿以上的人口,从而避免了大、中城市的过度拥挤。总之,乡镇企业确实可以称得上中国农民的创举,它在历史上曾出现过对立的工业与农业之间,对立的城市与乡村两端,起着协调的作用。

作为农村集体经济主干的乡镇企业,它的发展为农业的现代化提供了实现的条件。近年来江村的实际证明,发展工业和稳定农业是互为条件的。没有发达的工业,农业是稳不住的。反之,没有农业的稳定,乡村里的草根工业就会失去根基而枯萎。当前引人注目的问题是农业的不稳定。看来,农业不稳定的主要原因是农业的经济效益远远落后于工业的经济效益。但在发展农业时不应仅仅考虑经济效益,而要综合考虑社会效益和生态效益;“无农不稳”还应当包括在当前和长远的考虑里。但是怎样提高农业生产的经济效益毕竟是一个值得研究的大问题。实行生产责任制以后,农民的生产积极性普遍调动起来,这是基本的方面。不过也必须看到,以家庭为经营单位必然导致小农经营。在江村每户家庭一般只有5亩田,而且往往分割为十几块。几厘田就作为一个耕作单位的比比皆是。因此小农经济对以提高经济效益为目标的农业现代化的制约作用也不能忽视。为了使农业现代化与工业化并驾齐驱,在苏南一些条件较成熟的乡村里已提出了适当扩大农田经营规模的新问题。少数村子甚至建立了集中经营的农场,由工业的利润担负起农业现代化所需的资金。农田一旦集中起来,实行机械化耕作和现代化管理,又进一步把现在束缚在农业生产上的劳动力转移出来,去从事乡镇企业和包括为农业服务行业在内的其他生产门道。这一过程在江苏的发达地区刚刚开始。在江村则还只是才感觉到的新问题。怎样从实践中得到解决还有待于今后的发展。然而有一点是确定无疑的,那就是要稳定农业,就得将当前小而全的农业经营方式改造成有专业化服务体系的现代农业。而农业现代化的条件则有赖于乡镇工业和国营工业共同提供和创造。

历史的巨轮是不会停止的。上述的江村在过去50年中的变化,很可能是更大更富有意义的变化的前奏。整个中国正向繁荣富强的目标前进,江村不过是其中一个小小的农村。它并不能代表其他的许多农村。但是,它们都是在同一的大势中推进,江村所取得的经验,无疑会影响其他的村子;它所面临的问题也将从其他村子的实践里取得启发而获得解决。我们正在以无比的热情,追踪观察这一极其生动的过程,并力求如实地记录下来,为历史留下脚印。

1986年

载《江村农民生活及其变迁》