洱海区域城镇经济的发展

——《洱海区域古代城市体系研究》第五章第四节

第五章 大一统政权下洱海区域的地方城市

四、洱海区域城镇经济的发展

如果说南诏大理国时期城市经济中工商业发展还不够成熟的话,那么1274年以后的数百年里,云南城市工商业大多开始有较明显的发展,逐步形成一个以大理为中心的城市市场体系。

(一)手工业生产及其市场的发展

1.中心区城市——大理城的手工业

元朝以后,一些新兴的手工业生产出现,如采矿、采石等;那些具有较大生产规模的地方性产品和一些与民众相关的日用产品纷纷走向市场,成为大理城市经济的重要支柱。

大理石是当时一种新兴的、有着明显地方特色的产品。它是一种“天生丽质”的石材,蕴藏在苍山诸峰之内。由于其石纹具有山、水、人、物、花、鸟、鱼、虫等天然纹饰,具有很好的观赏性,深受时人喜爱。最初,它主要作为贡品被运往京城,但由于云南距京城路途遥远而艰难,加上大理石自身的重量,使得运输困难重重,劳动人民为之付出的沉重代价史不绝书。但随着社会的发展,它成为人们日常生活的必需品,从而使得大理石开采和加工形成规模,而市场对它的需求量也不断扩大。明代,三塔寺附近就有专门生产加工大理石的专业户,形成“石户村”。崇祯年间,徐霞客在大理一清真寺内看到“殿前槛陛窗棂之下,俱以苍石代板,如列画满堂,俱新制”。不仅如此,大理石在许多地方都被用作民居的地板、围栏等,用途甚广【1】。可以看出它已不再是过去那种单一的、仅为王公贵族观赏的物品,而是深入到平民百姓的日常生活中,成为广大民众喜用的建筑材料了。清朝后期,在靠近古城地方的“双鸳、阳乡等村专业开采石料,为远近建筑所必须”【2】。这些产品,或在生产地销售,或在大理古城内销售,这种习俗沿袭至今。

大理生产的纸、笔尤受市场青睐。明代,大理纸以“谷皮为之”,距古城不远有专门的产地,即城西的“大、小二纸坊”。大、小纸坊生产的纸张之所以受市场欢迎,据说是因为利用了苍山脚下“药师井”的良好水质。凡经此水“洗壳”后的纸张都特别细腻,具有“久藏不蠹”的性能。笔,也“以大理造者胜”,故“永昌诸郡皆取给于此”。在清代,尽管大、小纸坊造纸已经停制,但清水、粉纸二色的名声依然在外。而且,纸张生产规模仍然在发展。19世纪末的时候,苍山西面仍有草纸厂数处【3】,这应当是前朝造纸业不断发展的结果。

上述手工业产品都属于商品生产的性质,在大理城市手工业中占有一定的比重。在这一阶段里,手工业生产的一大趋向就是——与人们日常生活关系密切的产品增多,不仅具有一定的生产规模且有一定的市场。这在手工业发展史中尤其重要。其中,大理石生产也许是大理城市手工业中最具特色最具规模的产品,但由于大理石自身的重量使得运输难度很大,从而局限了产品的行销地范围和行销量。

大约在19世纪以后,大理城手工业发展明显。据史料记载,大理出境货物增加许多,其中以础石、土布为大宗。前者是满足人们的居住需求,后者是满足人们的穿衣需要。它们作为大宗商品的重要意义一方面在于越来越多的民众卷入市场,另一方面则说明日用品商品生产的不断扩大。在这一时期,还有像草帽编织、制衣等新行业的出现。草帽编织业是大理妇女根据市场需求,一方面利用当地物产资源进行生产,另一方面又注重对自然原材料的改良加工,由于“薰漂得法”,故生产的产品皆为佳品。由于产品优质而美观,深受市场欢迎。生产与销售的共同发展,促成了“草帽街”这样的行业市场形成。此外,当地手工业的发展促进了生产者专业技术水平的提高,几乎各行各业都有一批技术精良的专业人员。因此,史书上有“成衣、小帽、靴鞋、银铜、泥木、瓦石之工为邑中大输出”的记载【4】。

日用品商品生产扩大化、手工业行业的增多、手工业生产技术水平提高、技术人才的输出成为大理城市手工业发展的重要标志。

2.次中心区的城市手工业

这一时期,次中心区的城市手工业不断发展,但水平不高。

据资料记载,赵州在明朝万历年间进入交换的物品有六种:线、席、矿、白增土、陶瓦器、玉泉沙【5】。六种物品全是手工业品,其中除陶瓦器、矿的生产可以有一些规模外,估计有许多都处于家庭副业的水平。在赵州的手工业产品中,较有代表性的是赵州席。古人诗曰:“种草如种稻,草青稻未黄;枵腹先刈草,细缕趁秋阳;不比机上锦,工红胼胝忙;草生二尺许,两截联一床;官家索大者,只合一面光;灯火夜明灭,织就较短长;卷舒易损折,赶夫严报章;背负不可得,併力横担擔;驰送千百里,风雨时忧伤,谁谓席湿凉。”【6】这首《赵席谣》淋漓尽致地描绘了赵席生产及贡赋的艰辛。然而,这样的产品即使有少量进入市场,对市场的影响也极其有限。到清朝,赵州的手工业产品主要是靛、布、伞、石矿、瓦器等【7】,可以看出其染织业较前代有进步。

浪穹县早有“物之产于浪亦鲜”的记载,说明其物产不多,社会发展水平有限。不过其地的乳扇加工形成特色,是一种传统的食品。这种特产品主要产于邓川和浪穹,在南诏时就很有名。到了后代,乳扇的加工成为当地一种赢利的行业,其产品也可以销往远地,故史有“售之张值一钱,商贩载诸远”的记载。当时的乳扇加工生产虽然主要以家庭为单位,但效益高,史载一家工作四十日,可以“作乳扇二百张,八口之家足资俯仰矣”。清朝后期,浪穹“纺织之利亦渐兴”【8】,足见其手工业处于不断发展的水平。

邓川州“工惟日用所需,无淫巧;商操尺布、斗粟之盈,无奇货。习尚淳朴”。进入市场的手工业产品主要有蒲席、白毡和乳扇。在明朝,其地的大理石“色清白,凡宫室、坟墓、堤岸皆需焉”。尽管有市场需求,但生产规模极小,仅有“石工数户,世其业”。应当说,邓川州手工业发展是非常有限的。在19世纪末的时候,云南许多地方的纺织业都开始有所发展,但邓川州仍然“不兴纺织”就说明此【9】。

云南县城的手工业资料非常少。文献记载明万历甲辰年(公元1604年),在云南县城附近的万花溪曾经发生过一件与采矿有关的事件。当时盛传其地产矿,一时间“四方亡命者”熙熙攘攘聚至万花溪,欲掘坟拆屋,其势甚大,震动官府【10】。后来证实所谓有矿系讹传,但民众在很短的时间内能有如此迅速的反应,一方面说明采矿已经成为时人营利的重要手段,另一方面则可推测,如果“有矿”之说成立,那熙熙攘攘的采矿者对云南县城市经济的推动确定无疑。清朝后期,云南县手工业产品的种类不少,进入市场的手工业品主要有洱红布、土硷、铅粉、帛、麂皮靴、胭脂、毡、矿、砚、硝等【11】。这说明在当地农业发展较好的基础上,云南县的手工业是稳步发展的。

蒙化府的手工业产品比较丰富:明万历年间十三种商品中,铁、石黄、石青、纸、靛皮、绵花、布、构皮、麻、丝、油都是手工业品【12】。其中,矿冶生产应当是容易形成规模的手工业。但是由于矿冶生产的特殊性,它们与蒙化府城自身的城市手工业联系会有一定的距离,如铁“出西山百里外……因碳远硐深,采取甚难”。据有限的资料可知,蒙化城中居住着许多外籍人口,他们就是城市工商业的主力军。如回族人口,自元朝以来多“以染帛经商为业”【13】。他们世代居住城中,所经营的生产会随着市场的扩大而形成相应的生产规模,尽管可能是前店后坊的生产形式,但其重要作用是不能忽视的。

总体说来,这一时期次中心区城市的手工业有一定发展,但总体水平不高且发展不平衡。在明朝大兴矿冶业的影响下,次中心区的手工业多有矿产生产。但因其都不是矿藏资源丰富的地方,且多远离城区,所以矿冶业对城市手工业发展的作用是有限的。其他如食品加工、陶瓦业等行业在城内的生产规模不大,市场也是有限的。这种情况大约在17世纪以后才有所改变,那主要是由于棉纺织业在次中心区城市中逐渐兴起,成为城市手工业中新的行业部门。因棉织品自身所具有的大众性特点,所以它的出现就成为次中心区城市手工业部门中最突出的亮点。需要说明一点,在我所引用的资料里,只有极少部分可以看出是实实在在的城市手工业资料,更多的则无法区分它们是城市手工业或是农村家庭副业式的手工业。文献记载的匮乏本身也是现实社会手工业发展局限的表现之一。

3.边缘区城镇手工业

明清以后,边缘区城镇的手工业有发展,尤以云龙为代表,其铜、银、铁等金属矿业的兴起不仅成为云龙州蓬勃兴起的重要原因,其工矿业生产的特性使之成为洱海区域内独具特色的工矿业城镇。

据资料载,云龙州银矿以白羊厂规模最大,也最著名;其次有检槽喜雀厂、梅坡厂、腊鹅厂、勋里厂、峰岩厂、归里干沟厂等产地【14】。铁矿以漕涧铁矿最著名,检槽师井的龙马山、旧州桥街也有较丰富的铁矿砂。不仅如此,云龙州的盐业仍然继续发展。它们的发展在课税资料中可见一斑:明代的五井提举司和清朝的云龙井八区盐产地的盐课在全省居末,但是在雍正时期,云龙井正课达到它的巅峰,为18993两,较明末清初增长13000余两【15】。白羊厂铜开采于乾隆三十五年,年额10万8千斤;大功厂铜矿于乾隆三十八年开采,年产铜40万斤。白羊厂银矿采自嘉庆五年,道光年间课银382两。在全省的矿冶业中,云龙的产量和课额都未居前位,但它们对促进云龙城镇经济发展所起的作用是无可置疑的。永平县在明清以来有三道沟银矿、西里朱砂矿被开发并获利。清朝康熙四十四年时,西里朱砂厂的课银达175两【16】,其发展与云龙有共同点。

云龙的发展十分典型。前文已经提到,云龙州等地方因矿产的分布和生产,实际形成了多个经济中心。这些中心从外部形态看,多没有中心区和次中心区那样的城市外郭,但其经济生产明显区别于农业经济,所以我将这些大大小小的中心都归人到工矿业城镇的行列。比如,19世纪末云龙州一个规模不大的盐场,实际原来只是一个自然村落,正是由于那里有60来个烧房【17】而形成一个盐业中心。在那里,只要有人愿意给官员交纳租金,就都可以进去工作。通常,租金的数额是根据工人的数目来确定的【18】。在这个不大的“村落”,人们从事的是非农业经济,官吏虽然在一定程度上介入并控制其生产和分配的渠道,但其中所具有的承包制形式,有利于提高生产效率,是一种具有先进意义的手工业经营方式。这个“村落”显然不再是以往那种自给自足性质的乡村,而是一个具有手工业性质的小经济中心。据此,我们有理由将其列入小城镇的行列。云龙的矿冶生产更加进步。通常情况下,一个初产地的生产组织者叫“管事”,他需要通过“出资本,募工力”来进行生产;在开采价值高且有利可图的地方,官府会很快介入,派官吏主之曰“厂主”;管事与厂主之间遂形成一种承包关系【19】。如前所说,在各种经营方式里,承包形式本身就具有先进性。而在官府还没有介入的时候,那些出资本、募工力、组织生产的人则是一个具有企业主形态的经营者了。这是私营手工业发展水平的一个重要标志。

除了工矿业城镇,边缘区城镇的手工业发展依然有限。

剑川州是一个物产不足的地方,商品中惟有“香油”与粮食加工业有关。尽管如此,剑川州地贫人杰也许是一个特色。明清以来,剑川拥有一批具有良好技艺的传统手工业工匠,如土、木、金、皮等匠人。专业技术及专业人才应当是历史积淀的结果。但因剑川社会经济发展水平不高,专业人才处于供大于求的境地,故文献记载是“工多而值寡”,使得“仰食他邦者十之八九”。由此说明在相当长的时期内,剑川城的手工业者多处于临时工的状态,当难以为生时只得外走他乡以求生存。这与较为发展的手工业规模化生产有相当差距,且不利于本地手工业发展,是手工业生产水平低下的表现。清朝初年情况有所变化,有记载说剑川州有人“开棉店以兴纺织,是以兴利之大者”【20】。在当时,棉纺业是云南地方的新兴手工业,它在贫瘠的剑川州出现是城市手工业发展的一个重要表现。

鹤庆城的手工业发展非常有限。在清朝康熙《鹤庆府志》卷十二《物产》里,除了农产品外看不到鹤庆府的手工业产品记录。在道光《云南通志·食货志·物产三》中【21】,鹤庆的物产似略有增加,如火腿,有记载说它“味似金华”。又如饵丝,记载了它的制作方法,即“以米蒸熟,乘热杵之,成极薄饼,截丝,长二尺”等。然而,仅有这种土特产的加工仍然是手工业生产发展不足的一种表现。

综合分析上述各层级城市在这个历史阶段里的手工业生产状况,大致表现为以下几点:

首先,这一时期少数工矿业城镇发展水平较高,如冶金、盐等生产部门不仅具有一定的生产规模,且出现有承包、独资经营等经济运作形式,它体现出其生产和管理已经具有向近代手工业门槛迈进的态势。尽管这段路程走了很久,但依然是那一时期手工业发展水平提高的重要标志。

其次,这一时期的城市手工业普遍较前发展。最重要的一点表现为手工业产品与当地人的日常生活的关系越来越密切。而且,逐渐向以整个社会需求的方向发展。也就是说,产品的日益社会化是市场扩大的表现。

根据当时市场的需求,洱海区域的手工业产品大体可以分为两类:

一类是主要供应洱海区域内的产品,如大理石、乳扇、纸笔等。从上述资料中不难看出,在这类产品中惟有大理石的特性为各层人士所喜爱,且成为百姓的日常生活用品,由此促进了生产规模和市场的扩大。它不仅可在当地热销且具有可以走出洱海区域的优势。但由于石材沉重,使得大理石的转输极其艰难,这又限制其市场的发展。其他不属于生活必需品的产品,市场的需求不大,故生产难以形成规模或规模有限,像乳扇、纸墨等有的就是零星生产,甚至是家庭副业的性质。这样的生产对促进城市经济发展的推动作用就比较有限了。另一类产品与之不同,主要是供应省内和省外不同需求、市场广阔的产品,如金、银、铜、铁、盐、布等。在这一时期,社会对这些物品的需求明显扩大,有力地刺激其生产扩大并形成规模。其中,盐业、纺织业产品都是与大众衣、食等生活密切相关,铜、银等产品与货币的社会需求量增长有关,等等。于是,在中国社会大环境的需求量不断增长的前提下,这些物品生产的扩大化和市场的扩大化得以实现,它们成为当时可以冲破地方市场局限的重要分子。

第三,这一时期手工业的发展受政府及时局的影响较大,呈现出明显的起伏状,如矿冶业;另外,资金和劳力的对外依赖性的强弱也影响着手工业生产部门的发展;19世纪后半叶,西方货物及其技术的输入对当地手工业的发展产生了较大冲击,地方手工业发展面临新的挑战和抉择。

在19世纪50~60年代以前,洱海区域内的手工业生产最具规模的是矿冶和盐业,尤以云龙州为代表。正是由于社会需求的扩大,使得城市发展在特定的历史时期内可以充分享受自身拥有丰富矿藏的优势。矿产资源本具有可持续发展特性,生产易形成规模,市场前景较好。但是,在云南广大地区内这类生产又大多表现出政府发动型的特征,即指令性过强。忽而允许开办,忽而下令停办,极大地影响着生产的正常发展。虽然政府一直在调整其管理方式,由最初的官办、到官督民办,甚至允许过民办,但课额过重仍然影响着这些经济中心的发展。加上开采矿产的资金多源于省外“三江两湖川广富商大贾”【22】,从事生产的矿工也以外省人居多,“大抵滇、黔之人及各省居二三,湖广、江西居其七八”【23】。一旦朝廷政策有变,或遇矿藏枯竭等原因,矿厂的开采利润便会受到直接影响。一时间,省外资金撤出,工人四散,使得那些曾经红火一时的经济中心便急遽消失。正如前面提到的所谓“其来也,集于一方;其去也,散之四海”。

相对于采矿、冶金而言,烧盐业的生产规模不大,虽然有政府的控制因素,但不像采矿、冶金业那样大起大落。加之投入盐业的资本以本省官府、灶户和商贾为主,这种根植于云南地方经济的资本相对稳定。由于食盐是人们日常生活不可缺少的物产,盐课又是云南地方财政不可或缺的一大支柱,于民于官都十分重要【24】,因此,盐业中心常常延续下来,像今天云龙县的小城镇,大多是过去的盐业中心。

纺织业的兴起比较晚,大约在19世纪后半叶才发展成为洱海区域内的一种具有一定规模的地方性产业。纺织品本是一种像粮食一样的千家万户的必需品,有广泛的潜在市场。但由于云南的自然地理条件不大适宜种植棉花,故棉纺织业的兴起较晚。像大理、浪穹、剑川等地的纺织业兴起就是如此。更不利的是,就在棉纺织业在云南刚刚开始有良好发展势头的时候,就面临洋货的挑战,使其陷入一种发展艰辛的状态。正如《大理县志稿》卷六所记,19世纪咸同以后,“自外洋缝衣机器输入,衣帽靴鞋尤为工省价廉,女工因以坐困”。显然,西方货物及技术的进入对洱海区域的手工业产生了巨大的冲击。棉纺业的发展究竟何去何从?这是那一时代的人要作出的选择。

(二)商品种类、数量的增多和商品流通范围的扩大

城市经济发展的一个重要方面就是其商品种类的增长、商品数量及流通范围的增大。从前面分析的手工业商品中,我们可以看到古代大理等地城市手工业的局限和手工业品市场的局限。根据文献记载看,在相当长的时期内由于经济发展和市场条件的不成熟,区域内各地的商品种类大都局限于当地的土特产,这种状况在19世纪以后才有所改变。

明朝嘉靖年间,大理府的商品主要有纸、墨、笔、红布、乌绫包首、雕漆器、赤藤、皂、铅粉、席、毡、贝、矿、点苍石等【25】。在明朝末年,徐霞客在盛极一时的三月街中看到的也不过是“多药、多毡布及铜器木具而已”,在他看来它们皆为“不足观者”【26】。由此可见当时大理及其周边地方商品之一斑。

明朝万历年间,赵州进入交换的物品主要有线、席、矿、白墡土、陶瓦器、玉泉沙【27】。清朝产品有所增加,有酒(黄、白、烧三种)、汤颠茶、烟、豆粉、糖、蜜、树头菜、竹酱、杨梅酱、飞蛾蛋、水珠菜、香油、椒、螺蛋、蜡、香(降香、蜜檀)、松香、石花菜、海菜、靛、松明、布、伞、席、石磺、瓦器【28】。

明万历年间,蒙化府进入交换的有铁、石黄、石青、纸、靛皮、蜜、绵花、布、构皮、竹、麻、丝、油等十三种【29】。清朝有布、铁、纸、土碗、烟叶、油、毡、靛、构、蜜、蜡、石黄、乳扇、酥油等十四种【30】。

剑川有香油、烟叶、蜜、蜡、宝山茶、棠梨膏、酥油等土产。清朝初年,有人“开棉店,兴纺织”,使棉纺织品又成为剑川州的商品大宗。另外其境有弥沙等盐井,盐销他地,盐应当也是剑川商品的大宗【31】。

清朝雍正年间,宾川州的商品有砂糖、烟、蜜、蜡、鸡*[土+从]、土硝、豆粉、乳扇和酥油【32】。

清朝中期,邓川州虽有油、糖、蜜、蜡、烟草、蒲席、白毡、酥油等商品,但“惟工鱼、乳扇稍流布”【33】。

直到清末,浪穹仍然是商品种类极少的地方,仅有浪剑、天生矿、乳扇、酥油等。

清朝后期,云南县的商品有蜜酥、乳扇、面筋、糍饼、饵快等食品和洱红布、铅粉、帛、麂皮靴、胭脂、毡、硝、砚、矿等【34】。

在云龙,盐、矿产品等依然是其商品的大宗,这种情况延至清朝末年【35】。

上述各种资料表明,在相当长的时间内,以大理为中心的各府、州、县地的物产和商品除了盐、纺织品、酒、醋、烟等一些与广大民众生活密切相关外,大都属于地域性极强的土特产。如果从市场的角度分析,这些商品有许多来自广大乡村,具有由初级市场自下而上逐级转销至较高一级市场的特点,故在一定程度上显示出当时市场的广度和深度;但是,它的细碎零星的一面又体现出市场的局限。另外,在这些大多为人们日常生活里所喜爱的食品和用品的商品种类中也可以看出一点,即在当时的社会里,人们似乎在满足基本衣食之需后又有更高的生活要求,这表现出时人生活水平的提高。

在这些商品中,最有价值的是那些生产资料性的商品如铁、铅粉、土硝、石黄、白繕土、玉泉沙、苎麻、丝等。这类商品流通的扩大、常常是社会需求增大、手工业生产扩大的标志。像铁的流通,既可以制造广大农民需要的农具,还可以制造武器。土硝、石黄等是制作热兵器和冶金业所需的原料。还有与广大民众生活密切相关的食盐、酒醋、纺织品等商品,其进人流通的量的大小常常代表着农业中国大众进入市场的程度。

对云南市场而言,当时影响最大、与民生联系最密切的除了原有的盐等商品以外,要算自清朝康熙年间以后生产日益扩大和流通范围更加广泛的商品——茶,以及19世纪中期以后与千家万户密切相关的纺织品原料——棉、棉纱等商品。茶、棉的流通使得洱海地区内部贸易水平不断提高,同时也使洱海地区对外贸易(指对区域外,甚至是国外贸易)进一步扩大。

今天的云南是一个盛产茶叶的地方,但是历史上茶叶生产形成规模在云南是较晚的事情。在康熙二十二年定各省茶课的时候,明确记载广西、云南“二省不产茶”【36】。说云南不产茶有些绝对,因为早在唐朝的文献中就有云南产茶的记载,只不过那是野生茶罢了。这条记载至少说明,在公元1683年以前,云南还未成为人工栽植茶业的重要基地;茶作为一种地方性经济作物的大宗产品生产是在清代康熙中期以后。从流通方面看,明代云南的茶叶流通量不大,自清朝顺治年准许西藏达赖喇嘛等在云南北胜州(今永胜县地)开茶马市,较有效地推动了云南的茶叶贸易。随着茶叶种植业的逐渐兴起,到了19世纪时茶叶已经成为云南的大宗商品。

由于地理环境的影响,云南不是产棉区,棉纺业在云南兴起较晚。在洱海区域内,文献中多有当地不懂棉纺技术的记载,但与云南西部边境毗邻的缅甸伊洛瓦底江中上游一直是著名的产棉区。因滇缅地缘相邻以及物产的互补关系,在滇缅贸易中,缅甸进入云南的最大宗商品就是棉花。自明代以来,每年都有棉花运销云南,而云南则成为缅甸商品棉的重要销售地。随着西方殖民势力的渗透,东印度公司进入缅甸后,进一步扩大了棉花贸易。据估计,19世纪20年代,每年进入云南的棉花价值达228000英镑,数量不下500万公斤【37】。缅棉的大量流入,一定程度上刺激了云南棉纺业的发展。

茶、棉等作为大宗商品,像催化剂一般渗透到云南这片相对封闭的土地上,将原本相对沉寂的各级市场激活了。它们又像一根引线,随着它们的牵引,穿梭于洱海区域内大小城镇的各级市场之间。

19世纪末,法国奥尔良王子游历云南时,看到的每座城市几乎都有茶、棉的影子。在他看来,大理的商业十分昌盛。他在大理古城看到“从产茶地区过来有三百匹藏马和骡子,朝阿墩子方向而去”的商队。看到城里不仅有很多成捆成捆的虎皮、豹子皮、猞猁皮、白灰狼皮、小熊猫皮和从苍山开采下来的或圆或方的大理石板等传统商品外,还有普洱茶屋、有丽江出产的酒、有很多西藏的布匹和呢绒,有四川的丝织品以及来自基督徒地区的黄油和不少洋货。在蒙化厅,他看到“街市并不大,铺着石板的街道有两三米宽,商队来来往往,留下了道道痕迹。街上很热闹,正是当场天。骡子驮着盐和棉花,身上披着直条纹和十字纹的盖布,让人想起西藏的布匹”等等【38】。

大理城的繁荣在志书中也有反映。据载,大理在“嘉道之间,极称繁庶,民族发达一日千里,其时户口增益”。当时“城内居民一万三千余户”,人烟繁盛,“城内民屋比栉而居,充塞四隅,殆无隙地。市面商贾辐辏,货物流通,押当生理,共店铺四十八间,当日繁盛状况即此已可概见”。在一年一度的三月街上,“盛时百货生易颇大,四方商贾如蜀、赣、粤、浙、湘、桂、秦、黔、藏、缅等地,及本省各州县之云集者殆十万计”,商品有“马骡、药材、茶、布、丝、绵、毛料、木植、瓷、铜、锡器”,其交易额颇大,“诸大宗生理交易之至少者,值亦数万”。到19世纪末,陆路“运输入境货,以洋纱、木棉、丝、茶、药材为大宗,出境货以础石、土布为大宗”。水路,“往来运载之买卖品以油粮盐米牲畜果物为大宗”【39】。

大宗商品交易是社会需求扩大的标志,它是社会生产扩大化、规模化的重要契机。生产、流通、分配和消费有机循环,有效地推动了洱海区域社会经济的发展。

19世纪以来,洱海区域的纺织业及纺织品市场发展迅速。在咸丰年间(公元1851年~1861年),有文献记载说“滇不产棉,皆自缅地来”。这应当是云南的总体状况。在洱海区域内,像邓川州就是“不兴纺织”的地方,但棉布却开始渗透那里的市场:人们所需棉布“皆购之磬上”。据记载,当时的棉价比较高,几乎一亩粮食的收人才能购得棉布三匹【40】。在其他州县,纺织业逐渐兴盛起来:康熙年间的剑川纺织已经是“兴利之大者”【41】;光绪年前后浪穹县也有“纺织之利亦渐兴”的记载【42】。太和县的纺织业发展较快,以往“仅五官庄、塔桥为著名”,到光绪末年则是“八铺中皆有纺织”,“上中乡畅行织布”【43】。新技术的传播推动着当地纺织业的发展,有记载曰“大理从前所产土布甚劣,光绪间川人来榆设机授徒,各乡改进,北乡尤甚”,以致后来“每年约出十万匹,销行迤西各县”【44】。

上述资料使我们看到云南洱海地区纺织业生产和市场开始有蓬勃发展势头的一面,但其他记载又从另一方面使我们看到西方殖民经济对洱海区域各级市场的冲击。

史称:“泰西虽通商已久,惟吾邑自咸、同以前,初无所谓洋货。光绪初,洋货始渐输入。洎越亡于法、缅沦于英,于是洋货充斥。近则商所售售洋货,人所市市洋货。数千年来之变迁,未有甚于今日者。”【45】当时的小市场有许多都以买卖洋纱为大宗:“龙街,在作邑、向阳溪两村之间,辰日集。每街销售洋纱、土布各百余驮。”“狗街,在喜州宏圭山脚,戌日集。销售品以洋纱、土布为大宗,与龙街同。”【46】19世纪末法国奥尔良王子也看到洋货充斥大理的场景:“店铺里的欧洲商品绝大部分都是英国商品,来自缅甸或珠江上的百色。”【47】

洋货充斥各地,使得刚刚兴起的地方纺织业面临新的挑战和抉择。洋纱、棉花的大量进口以及其他洋货的进入,一方面使当地生产者限于困境,如在大理,“自外洋缝衣机器输入,衣帽靴鞋尤为工省价廉,女工因以坐困。虽上中乡畅行织布,下乡畅行编帽,未能促进发达,只货微利而已”【48】。另一方面则促使原有的自给自足的经济格局开始解体。从微观方面看,大量廉价洋纱的倾销使生产者纷纷改用洋纱,这使手纺的生产环节逐渐被取消;手纺环节的消失又日益加重生产者对洋纱市场的依赖。从宏观方面看,洋货使得传统的、农村家庭副业式的手工制品被迫从“自给”中脱出,使人们转向一种更加频繁、更加深层次的买与卖的经济活动之中。在云南省,民国初年的记载说:“自洋纱入口以来,民间贪其价廉工省,遂尽废纺工而专事织业,所织布疋悉仰给于洋纱。”这应当是19世纪末20世纪交替时期的真实情况【49】。文献又记载说大理的“入境货以洋纱、木棉、丝、茶、药材为大宗;出境货以础石、土布为大宗”【50】。这种买洋纱卖土布的局面一方面说明,在洱海区域刚刚兴起的棉纺业此时已转而成为一种依附性极强的手工业生产;另一方面又使我们看到,它对突破当地狭小的手工业生产和封闭市场的发展也起过一定的作用。

19世纪末20世纪初,由于殖民经济的进入,不仅大理、云南,甚至是全国,商品经济的发展开始了一个重新整合的艰难历程。

(三)市场分布及网络形成

在清以前的洱海区域发展史上,作为商品交换地的市场从未像明朝中后期那样获得迅速的发展。从明朝嘉靖以后直到清朝初年的百余年间,我们发现,一个个市场如雨后春笋般地从那片曾经荒凉的土地上冒了出来,以遍布城乡的态势展现其新的容貌。这是当时社会商品经济向深度、广度发展的结果。

在本文涉及的次中心区里,赵州城刚好有明嘉靖年、万历年和清乾隆年、道光年的志书,大体记录了一个次中心区城市市场的发展脉络,有助于我们归纳出一些次中心区城市市场的发展特点。

据载,嘉靖十年(公元1531年)赵州建立起一个正规的定期集市。当时,知州郑贵濂“在州南郭列肆”,谓“赵州大市”,逢辰、戌二日集【51】。到万历年间,赵州城已经发展起三个定期集市,“赵州市有三:子市,在北门;辰市,在南门;申市,在州前”【52】。万历赵州志成书于万历十五年(公元1587年),据此,赵州的三个市场是在嘉靖十年到万历十五年(公元1531年~1587年)的50余年间发展起来的,并一直延续到清朝道光年间。这些市场似乎是在官员的主持下建立的,但根据市场发展原则,只有那些真正合乎市场要求的地方,市场才能形成、存在并发展。因此,我们可以相信,在它们正式建立以前,那里大多已经有交换活动,官员们不过是作一种规范管理罢了。

另外,赵州城周边的驿、站、关等地方在嘉靖年间也兴起了诸多小市:下关(又叫德胜关)市,“在本关城内,遇癸日集”。“白崖站市,在定西岭驿前,遇寅、午、戌三日集。”“弥渡市,在弥渡大街,遇巳、酉、丑三日集。”“大庄市,在干海子巡检司左,辰、亥二日集。”甸中市,“遇卯、未、亥三日集”等等【53】。

根据上述资料,明朝中后期市场数量激增没有问题,但从万历年到清初的文献记载看,集市自身有一些变化,即集市及其交易的天数或减少或增加。像白崖川市和甸中市,在嘉靖年间基本上是隔三天就有一集,可到了万历年间却变成“六日一市”【54】。又如赵州城的市场,在清乾隆时期,州城内市场不变,但周边市场由明代的7个增长到12个。其中,多为赵州城近距离的市场,而且市集的天数在增加,如飞来哨市,在城西北五里,交换时间与州城同期。又如德胜铺(应当是明代的德胜关市或下关市),交换的时间由明代的“癸日”集变成“巳亥”集,即由十天一集增加至六天一集。又如华营街,“每日中为市”,即每天都有集市【55】。这样一种市场情况,一直延续到清朝道光年间【56】。

这些资料反映出当时市场处于兴起与不断调整、定型、规范的过程中,其他州县同样如此。

再看剑川州,据康熙《剑川州志》记载,剑川有州前市(辰、戌日集)、甸尾市(寅、申日集)、沙溪市(巳、亥日集)、观音登市(桥后)、谷田市(在水寨村北大路左右田内,每年正月初□集)。该志特地补充记载了一些已经不存在的市,如桑岭市(巳、亥日集)、罗尤邑市(子、午日集)、甸头市(子、午日集)、番市(丑、未日集)等【57】。我们虽然不能确定这些市场兴起的年代,但是,从剑川的经济发展水平看,其不会早于赵州市场的兴起时间。康熙志的记载说明剑川州市场也经历过一个调整淘汰的过程。

另外,剑川还有一个奇特的市场——夜市。史料记载说:“岭南有鬼市,在残漏之前。剑川有夜市,在禁鼓初动之后。剑处滇之极西,为进藏门户,土著皆夷,稍识衣冠礼仪者,客籍军籍而已。一传众咻,亦久乐鲍肆如兰室也。州之沙溪、甸尾皆有市,悄悄长昼,烟冷街衢。日落黄昏,百货乃集,村人蚁赴,手燃松节日明子。高低远近,如萤如磷,负女携男,趋市买卖。多席地群饮,和歌跳舞,酗斗其常,而藉此以为桑间濮上,则夷习之陋恶也已甚。届二鼓,始扶醉渐散者半。”乾隆十年张泓知州事,认为“最关风化者莫如夜市”。于是“首禁之,立为调教,示以男女有别,出作入息之义及违禁之罚,遴各里衿耆之方正者家喻而户晓之”。“民初不以为便,逾月而夜市绝,日中尽列阛阓矣。……经营五年,贸艺者多归安其业,而城市妇女之迹遂鲜。”【58】这个夜市是一个少数民族地区市场的特例,不仅有民间习俗的成分,又是一个市场形成、发展并管理规范化的例子。

又如宾川州,以康熙志和雍正志作比较就会发现市场数量和交换天数在增加。康熙年间宾川州有城中市,为寅、申、巳、亥四日集;白塔市(即宾居),子、午二日集;义交市,寅、申二日集;片角市,辰、戌二日集;鸡坪关市,巳、亥二日集;牛井市,卯、酉二日集;白羊市,丑、未二日集;康明市,逐日集【59】。雍正年间,宾川州共有13个市【60】,较康熙年又增加了5个市,即排栅营市,巳、亥二日集;福头市和康朗市(在康熙志中写作康明市),都是逐日集,逐日集市较康熙年增加了1个;还有炼洞市、前所市和罗关营市等等。

如邓川州,以康熙志和咸丰志作比较就会发现,其市场略有增加,但局部有萎缩的趋势,主要表现在市场数量减少和集市的周期延长。康熙年间,邓川州共有13个市:有州城街,子、午、卯、酉日集;旧州市,卯、酉二日集;左所营市,辰日集;银桥市,戌日集;中前所营市,申日集;中所营市,巳日集;青索市,巳、亥二日集;赵邑村市,逐日集;马加邑市,逐日集;江尾村市,逐日集;罗陋市,申、子、辰三日集;盖营市,申、子、辰三日集;千户营市,寅、午、戌三日集【61】。到了咸丰年间,邓川州的市场数量从13个减少到8个;州前街由原来的四日集改为逢子、午二日集。增加了沙坪街(逢未日集)、黄家坪街(逢丑、未日集)、新街(逢寅、午、戌日集)、右所街(逢寅、申日集);而银桥街,逢辰、戌日集,交换的时间增加了一天;旧州街和中所街,交换时间不变【62】。

如浪穹县,以康熙志和光绪志作比较就会发现市场略有发展,变化不大。康熙年间的市场情况是:城中,卯、酉日集。三营,亥、未日集。凤羽乡,辰、戌日集【63】。到光绪年间时,又有炼铁村,卯、酉日集;三营的集市改为子、午日集【64】。

如云南县,以嘉靖《大理府志》与光绪《云南县志》比较,明嘉靖志中云南县境没有市场记载,但光绪志中则有了城市(即县城中的市场,笔者注),寅、申日集;云南驿市,亥、卯、未日集;马街,申、子、辰日集;大波那市,乙、酉、丑日集;胭脂坝市,寅、午、戌日集;禾甸市,亥、卯、未日集;乔甸街,亥、卯、未日集;米甸市,寅、午、戌日集;青海营市,每日辰、巳、午时集;中右所市,逢丑、未日辰、巳时集【65】。云南县的市场发展较快,有的已经达到每日数集的水平。

由于其他地方资料有限,我们缺少纵向比较的依据。但是,仍然可从市场及其分布方面看出市场发展的态势:

如蒙化府,康熙中其市场分布在北边的较多。当时“在城有三市:子,北门;辰,中门;申,南门。北街:甸中、大仓、河底、巡检、西山。南街:虎街、公郎。西街:鼠街、牛街、西窑、龙街”【66】。这里的北街、南街、西街不是府城内的街子。应当理解成北边的、南边的和西边的街子,许多地名留存至今可以为证【67】。

如鹤庆府,康熙后期其市场多集中在府城周边三十里以内。鹤庆府有大街,在府前;有大墩街,在府北二十里;有逢密街,在府北三十里;有甸尾街,在府南十里;有破庙街,在府南十五里;有金墩街,在府东南二十里;有松贵街,在府南五十里的国公庙前;有石碑坪街,在府治南一百三十里;有田子庄街,在观音山驿南五里;有鱼塘街,在北衙场;有河底街,在三水箐坡上;有姜官营街,在罗陋仓前【68】。

又如边缘区的云龙州,有关坪市,每月初二、十六两日集【69】。永平县有县城街,子、午日集;漾濞街,乙、酉、丑日集;龙街,辰日集;还有曲硐街等【70】。漾濞街市除了乙、酉、丑日有集市外,每年的二月十九日在大邑村还有一个大市“四方商人与土人相贸易”,其交换有一定规模【71】。

上述次中心区和边缘区的市场如此,那么,洱海区域最核心的大理府城的市场情况又如何呢?

明朝,大理府城最大的定期集市依然是每年三月十五至二十日的“观音市”。该市交易的吸纳力能使“十三省商贾咸至”【72】,其规模盛大“若长安灯市然”【73】。明朝末年,因“数年来道路多阻”,交易规模“减半”。但仍然有“俱结棚为市,环错纷纭”,“男女杂沓,交臂不辨”的记载【74】。至清朝前期,“观音市”略有恢复,“盛时百货生易颇大,四方商贾如蜀、赣、粤、浙、湘、桂、秦、黔、藏、缅等地及本省各州县之云集者殆十万计。马骡、药材、茶、布、丝、绵、毛料、木植、瓷、铜、锡器,诸大宗生理交易之至少者,值亦数万”。但经过咸同战乱之后,“万事变更,市场比较往昔已百不殆一。冀复旧观,邈为难构矣”【75】。也就是说,那个曾经盛极一时的“观音市”再次出现“衰落”的趋势,在后来的历史上,它更多地是作为一个民族盛会而出现并延续至今。

这种交易会的衰落是否意味着大理地区经济的衰落呢?除了有受政局影响的因素外是否有其他的原因?

布罗代尔通过对15~19世纪世界上许多国家的交易会进行考察后得出一个结论,即“如果经济生活加快脚步,交易会这只旧钟表就会跟不上节拍”【76】。中国是否如此?若从市场的角度对大理作一考察,就会发现“三月街”这个地方交易会的衰落,正是以大理城为中心的洱海区域“经济生活加快脚步”的结果。

与明代后期“观音市”逐渐衰落形成对比的是,更多的、更密集的小市场在大理府城及其周边逐渐兴盛起来。如果说,观音市代表的是大理市场的规模和广度的话,其周边兴起的小市场就代表着大理市场的深度,这对云南边疆地区而言其意义更加深远。

在大理城的西边,有朔望市,即每月初一、十五有集。这是嘉靖年间知府蔡绍科、同知王璋建立的【77】。在距离不远的上关和下关之间也兴起一些市场:龙尾关处有“下关市,在本关城内,遇癸曰集”。在北四十里处有“喜州市”【78】。喜州不仅有市,而且曾经是夜市,“以辰、戌日夜集”【79】。喜州夜市可能在嘉靖年间就遭到禁止,故府志有“古者日中为市,今夜集非法”的记载。喜州夜市与唐宋以来城市当中出现的夜市不同,唐宋时期城市的夜市是商品经济发展打破原有的城市管理制度——坊市制的一个重要标志;而喜州夜市与剑川州夜市在被规范以前很可能源于民间习俗,在社会经济发展的前提下,由民族聚集而形成街市。

康熙年间,大理府城内“自承恩门至安远门大街,逐日小市”。府前市“名小街子,卯集辰罢”;这应当是每日集市的小市场,只不过将一天交换的时间规定在清晨,很像早市。还有“月二街”,即每月初二、十六两日集,旧在演武场,后移至大街鼓楼左右。大理城附近南面的下关市,由明代的癸日集发展成巳、亥二日集。上关发展起的小市场“在关内,丑、未二日集”。喜州市依然存在,只是由原来的夜市改变成日市。

在19~20世纪交替的时期,大理城内市场更加繁荣:“自双鹤门至安远门大街,逐日通市贸,率以为常。”南门外、西北城隅的市场发展起来,原无定所,后初二日市集的地点定在五华楼左右;十六日集的地点定在城西北隅。城内还兴起有“菜市”,“旧在大街五华楼以北,逐日小市。自开办巡警,新辟地,设场于文庙后空地以集之”。在大理府城周边,市场继续发展:“草帽街,在城南十五里,六日一集,附近村民编草帽,集市销售,因名。”“龙街,在作邑、向阳溪两村之间,辰日集。每街销售洋纱、土布各百余驮。”“狗街,在喜州宏圭山脚,戌日集。销售品以洋纱土布为大宗,与龙街同。”其他还有朔望日集的五官庄街、观音塘街等等【80】。可见,从明朝嘉靖年到清朝末年近4m年的时间内,大理府城及周边地区的市场有了较大发展。在交换日渐增多的情况下,人们既然可以在更多地点和更多时间内互通有无,又何必再依赖每年才有一次的“观音市”呢?“观音市”正如一只旧钟表,当无法赶上经济生活的飞速脚步时,走向衰落就在情理之中了。

综上所述,这一时期的市场表现出以下几点:

(1)从市场形成时间上看有明显的阶段性:明朝嘉靖前后,是定期市场由自由放任到开始规范管理的时段,它们大多由地方官“立市”为标志。从嘉靖到万历年间,各小市场又经历一个自我调整、自我淘汰的时期,它以地方市场数量的增减、地方集市交换的周期延长或缩短以及其不稳定性为特点。大约在清朝初年以后,市场趋于稳定并开始发展。

(2)从市场定期交换的时间看,由于我国定期市场都是以天干、地支为基础(主要是地支为主)来确定交换周期,所以多以在十二天或十天内有几个交换日来确定交换频率的高低。交换周期越短说明交换频率高;交换频率高则反映出商品经济的活跃和发展。虽然如鹤庆府等地其治所只有一个市,但往往在其周边三十里内就有若干市场,这正好属于当日可往返的距离,同样可以说明这些地方的交换频率不低,商品经济依然活跃。

(3)从市场的地处看,除了府州县城内的市场外,大多是分布在乡间的初级市场。它们由于进入这种市场的商品种类、商品的流通量、参与交换的人的身份与社会地位的差别而与城市市场形成市场的等级差别,但初级市场“是市场经济的基础和门槛”【81】。

分布在乡村的初级市场中进人流通的大多是农副产品,细碎零星;参与交换的人大多是来自乡村的农民,数量多而地位卑微。但是,这种市场里那些生产资料性商品、大众需要的商品和具有“革命”性质的商人就是冲破这类市场的要素。它们在初级市场里相聚,又在较高级市场里形成一定的规模,最终融人中国商品流通大潮。从这些市场的分布看,各个初级市场以其地处乡村,并以近距离交易的形式彼此相连,构成市场的横向网络,成为城市市场的重要补充部分。

(4)从上述市场分布方位的资料中,我们可以看出当地市场的区位优势所在。同时,从各定期集市与府州县中心城市的距离远近分析,各级中心城市的市场与下面的各小市场上下相通,又构成市场的纵深层级网络。

如蒙化府,小市场的分布表明其市场的区位优势在北边。其市场在北边的分布稍密,如果连北门子市在内,共有6个;南边最少,只有2个。而且,其北面的市场如甸中、大仓等分布在通往大理的交通线上。

蒙化府北面的市场区位优势在明朝末年就已经显现。崇祯年间徐霞客经过蒙化府,看到“蒙城甚整,……城中居庐亦甚盛,而北门外则阛阓皆聚焉”。他看到北门有三四家卖饼者,认为他们“皆中土人”【82】。据此,我们一方面可以看出,明末蒙化城的居民已经“溢出”城墙之外,并主要在北门外“阛阓皆聚”。另一方面从饮食文化的角度考察,又可知北门之外那些卖烧饼的“中土之人”应当服务于具有相同饮食习惯的人口,那么北门则一定聚集有相应的北方客籍人口。不仅有中土之人,江西、四川的客商也不少,史载,蒙化城的客籍“皆各省流寓之后”,其中“豫章、巴蜀之人居多”。他们“勤贸易,善生财;或居阛阓,或走外彝”【83】。由于蒙化客籍人口较多,影响到当地淳朴的民风,故时人对此深感忧虑。此外,蒙化府的税课司就建在“府城北门外”【84】,这决非偶然。有经商能力的客籍人口聚集在蒙化府城北以及小市场分布较多集中在往北的交通线上,构成了蒙化府市场分布的区位优势,故税收机构地点的选择有便于市场交换、便于市场管理的主观意向和实际功用都是显而易见的。

如鹤庆府,相关资料可以明显看出明清之际的鹤庆府市场较发展,且市场的区位优势在南面。

在明朝末年,徐霞客曾到过鹤庆府,其记载可以看出小市场与府城市场间的关系【85】:自甸尾到府城的距离仅十里路程,其间有长康关,距府城有八里地,因其地处“大理府大道,故于此设铺焉”。这是一个以位于交通主干道上而形成的集镇,那里人烟兴盛,“庐舍夹道”。“是日街子,市者交集”。因这个街子距府城很近,故肯定是一个以府城为中心的小市场。康熙年间,鹤庆府的12个市场中距府城较近的(以三十里为限)有4个,即逢密、金墩、甸尾和破庙街【86】。这4个街市具体集市的时间不详,但从以往小市场分布规律看,三十里刚好属于日中为市人们往返的适中路程,所以也可以看成是一种以府城为中心的市场分布。如此看来,明清之交鹤庆府城周边的市场分布密度是比较高的,它与当地社会经济的发展相一致。在徐霞客从甸尾到长康关的途中,看到“村落散布,庐舍甚整,桃花流水,环错其间”;而鹤庆府又是“庐舍甚盛”。这都说明当时鹤庆府城及其附近地区人口密度高,而庐舍建筑整齐繁密也是经济条件较好、发展有序的表现。

如果将有关鹤庆府的文献记载与今天的地图作一比较就会发现,鹤庆府的小市场除了有以府治为中心地的特点外,其余大部分都兴起在鹤庆府治以南的交通线上,像金墩、松桂、河底、鱼塘街等地名今天依然存在。这条交通线向南则进入大理中心区;向北,则进入丽江地区。很明显,鹤庆府的市场呈南北线状分布,且区位优势主要在府城及其南边的交通线上。

其他如邓川州的小市场沙坪街、右所街、银桥街、中所街、新街以及浪穹县的小市场三营全都分布在交通线上。

综合以上市场分布密度、数量和区位优势的资料,如果从北面的鹤庆府往南及南面的蒙化府往北,一条纵贯南北的交通线赫然凸现。在这条交通线之间,若要找一个既可以连接南北又可以往东边或西边延伸的点,仍然非大理府城莫属。因此,在这一地区内,无论从城内市场的数量和规模还是从周边市场分布的密度看,大理府城的市场发展都高居其余各府州县城之上。所以,大理府城是洱海区域的最高级中心市场,是最大的经济中心地。所要注意的一点是,由于大理城市地理环境的局限和人口增长,19世纪中后期以后地狭人稠的矛盾逐渐突出;加上云南对外贸易形势的变化,下关的地位上升很快。明朝嘉靖时期,随着大一统政权的稳定,龙尾关所在地在其原有军事防御的功能外,又增加了市场功能,而且其市场功能日渐增大。19世纪末,已经有“下关一地,为永、腾、丽、鹤、缅、藏人省之通衢要枢,商贾百货云集,交易便利,允推滇西首善”【87】的记载。下关取代大理城的趋势已经逐步显现。

总之,在19~20世纪交替时期,整个洱海区域内由于广泛分布着若干乡村市场,各府、州、县城市场以及中心区大理府城市场,由此形成一个明显的中心区、次中心区的市场横向网络。同时,不仅基于地域空间的分布,更基于经济发展的实际水平,市场呈现出由低向高的、逐层区别的初级市场、中级市场到高级市场的层级关系,这又构成市场的层级网络。市场网络结构的生成,是当时商品经济发展的重要标志。

(四)税收机构的完善与商税收入的分析

商税征收机构是经济发展到一定水平的产物,它随市场的发展而建立,而商税收入的多少则是我们研究城市经济,特别是研究城市商品交换水平的重要资料,是我们划分市场等级的重要依据。

在元朝建立云南行省后的百余年间,虽然各项制度逐步确立,如设立“录事司”管理城市事务,但征收商税等事务尚未提上议事日程。有元一代,只是在至治三年(公元1323年)才在大理路白盐城和中庆路两地设有“征榷官”。当时白盐城征榷官为“秩正七品”,而中庆路的征榷官“秩从七品”【88】。两位主管地方征榷的官员地位不高是当时商品经济发展水平有限的表现,同时也反映出元朝对商品交换的重视和管理不够完善。

明朝以后,情况有所改变,税收事务主要由“税课司局”、“河泊所”、“收税所”等机构掌管。其中税课司专管商税征收;收税所似专管特殊地点、特殊商品交易的税收;河泊所则专收渔利。明朝,在云南布政司下主要设立有云南府、大理府、临安府、曲靖军民府、楚雄府、永昌军民府、景东府、蒙化府等税课司和霑益州交水税课局、腾冲军民指挥使司税课局等;又设云南府昆明县、大理府、鹤庆军民府剑川州三个“河泊所”【89】。清朝,“云南开化府属马白地方……,商贩往来,设立收税所一处”【90】。在此,税课司局、收税所、河泊所等税收机构所掌职事与过去那些主管田赋收入的机构有明显区别,征税的对象皆是参与交换的人,征税的物品皆为进入交换或以赢利为目的的品种,所以,我将其皆列入征商机构。征商机构的设置不仅表明朝廷适应社会发展,不断加强经济管理和控制的一面,更是地方城镇商品交换达到一定水平的重要标志。

随着社会经济的持续发展,朝廷在云南不仅建立起不同层次的商税征收机构,且在征税的相关方面也不断完善。从征税物品方面看,明朝的征税项目主要有商税、门摊、酒醋、窑课、街税、地租、契税、盐课、矿课等;清朝以后又增加有茶课、牲税、石矿、颜料等目。明清以来,征税物品种类的增多实际上是朝廷抓住当时社会上最能赢利的商品,通过经济手段增加国家收入的重要举措。因文献记载不够详尽,我们只知道当时征收的具体税额因时而异,各种商品税收的比例也有所不同。而且,当时征收的物色不一,表明商税征收正处于由实物缴纳转而向着货币缴纳的方向发展。如明朝的资料显示,税收中白银占大部分,其次是海肥,再次有米麦布等实物;而到清朝的资料中,则显示出白银已经占有绝对比重,税收额全以银两计算【91】。可见,一个相对完善的商税征收制度是在商品经济的推动下,经过数百年的发展才逐步建立起来了。

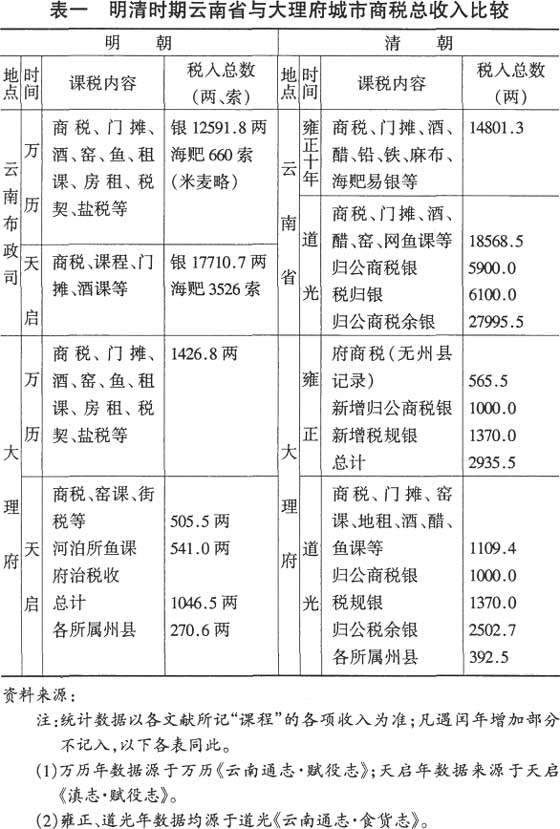

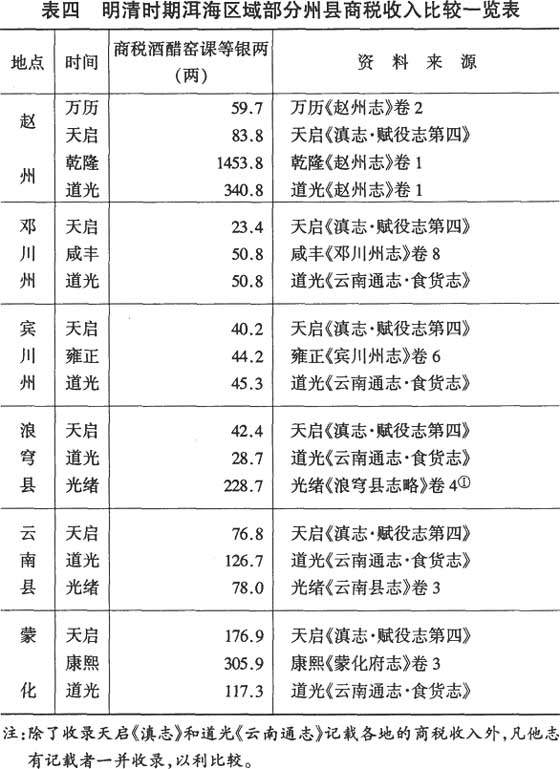

明清以来,洱海区域内的大理府和蒙化府设税课司,大理府和剑川州有河泊所,这是洱海区域商品经济发展的明证。不过,有关商税记载的资料不多,其中,较完整和细致地记载云南各府州县商税资料的文献当数天启《滇志》、道光《云南通志》和光绪《滇南志略》。为便于对洱海区域商品经济发展有更深入的了解,我尽可能地将这些文献中洱海区域内各府、州、县的商税资料收集起来,制成几个明清时期洱海区域大理等城市商税的统计表,以利进一步分析。

上述统计资料表明:

(1)无论在明代还是清代,大理府城的商税收入的总量与本表所列各府州县城的税收相比始终居于首位。这表明大理府城作为洱海区域中最高级经济中心地的地位始终不变。

(2)大理府在云南省全省商税收人中所占百分比分别为:万历年为11.5%,天启年为7.4%,雍正年缺州县记载不计算,道光年为10.88%。表明白万历以后的200多年时间里,大理府城的商税收入在全省商品流通中的比重略有下降。

(3)从明清以来的资料看,虽然大理府的商税在全省所占百分比略有下降,但是大理府治本身的商品税收仍然持续增长:天启年商税银两收人为505两,雍正年为565。5两,道光年达到1109.4两。这是17世纪至19世纪前期大理城市商品经济稳步发展的重要依据。

(4)洱海区域中各小城市的商品流通也在增大,这主要表现为次经济中心区各地州治、县治商税银两总收入的增长:天启年大理府各所属州县商税总收人为270.6两,道光年为392.47两,增长了14%。其中单体城市商税收入各有增减:像鹤庆收入明显减少,这可能是因清代将北胜州划归丽江府所致。增加较明显的是赵州和云南县。以赵州为例,天启年赵州商税收人为83.78两;雍正年赵州商税等依“原额”,为86.3两;到了道光年间,有“溢额商税牙帖银208两”的记载,说明赵州本身的商业发展较快。

(5)大理府城的商税收入在区域内居于最高地位没有疑问,但在元明清的数百年发展进程中,大理府城在全省的经济地位较前有所下降。比如,元朝设云南行省后只在中庆和大理两路设有“录事司”,说明1274年时两路治所城市的人口数量相当,其经济地位也很接近。但在万历《云南通志》的记载中,大理府的商税收入已经退居全省第五位,道光《云南通志》居第四位。经前后比较可知,在1274年以后500余年的发展中,云南省其他地方的经济增长较快,而洱海区域的经济发展速度有所减缓。

注释:

【1】《徐霞客游记·滇游日记八》。

【2】《大理县志稿》卷6。

【3】《大理县志稿》卷5。

【4】《大理县志稿》卷6。

【5】万历《赵州志》卷1

【6】道光《赵州志》卷6。

【7】道光《赵州志》卷3。

【8】光绪《浪穹县志》卷2。

【9】咸丰《邓川州志》卷3、卷4。

【10】光绪《云南县志》卷11《万花溪矿议》。

【11】光绪《云南县志》卷4。

【12】万历《云南通志》卷3。

【13】康熙《蒙化府志》卷1。

【14】云龙县志办:《云龙县志稿·矿产录》。

【15】道光《云南通志·食货志》。

【16】刘慰三:光绪《滇南志略》卷4。

【17】烧卤水的地方叫做烧房。笔者注。

【18】[法]亨利·奥尔良:《云南游记》,第139页。

【19】王崧:道光《云南志钞·矿产志》。

【20】康熙《剑川州志》卷16。

【21】道光《云南通志·食货志》。

【22】王文韶、唐炯等:光绪《续云南通志稿》卷45,云南大学图书馆藏光绪二十七年刊本。

【23】《张允随奏稿》乾隆十一年五月初九奏折,载《云南史料丛刊》第9卷。

【24】刘云明:《清代云南市场研究》,云南大学出版社1996年版。

【25】嘉靖《大理府志》卷2。

【26】《徐霞客游记·滇游日记八》。

【27】万历《赵州志》卷1。

【28】乾隆《赵州志》卷3。

【29】万历《云南通志》卷3。

【30】康熙《蒙化府志》卷1。

【31】康熙《剑川州志》卷16。

【32】雍正《宾川州志》卷11。

【33】咸丰《邓川州志》卷4。

【34】光绪《云南县志》卷4。

【35】《云龙县志稿·财贸志》。

【36】道光《云南通志·食货志四》。

【37】贺圣达:《缅甸史》,人民出版社1992年版。

【38】[法]亨利·奥尔良:《云南游记》,第119号。

【39】《大理县志稿》卷3、卷6。

【40】咸丰《邓川州志》卷4。

【41】康熙《剑川州志》卷16。

【42】光绪《浪穹县志略》卷2。

【43】《大理县志稿》卷6。这里的“八铺”有四铺在城内,其余四铺就在城的周边。

【44】民国《新纂云南通志》卷142《棉织》。

【45】《大理县志稿》卷6。

【46】《大理县志稿》卷3。

【47】[法]亨利·奥尔良:《云南游记》,第127页。

【48】《大理县志稿》卷6。

【49】章有义:《中国近代农业史资料》第2辑,三联书店1957年版。

【50】《大理县志稿》卷3。

【51】嘉靖《大理府志》卷2。

【52】万历《赵州志》卷1。

【53】嘉靖《大理府志》卷1。

【54】万历《赵州志》卷1。

【55】乾隆《赵州志》卷1。

【56】道光《赵州志》卷1。

【57】康熙《剑川州志》卷15。

【58】张泓:《滇南新语·夜市》,载李春龙主编主点、刘景毛副主编主点《正续云南备征志精选点校》,云南民族出版社2000年版。

【59】康熙《大理府志》卷6。

【60】雍正《宾川州志》卷5。

【61】康熙《大理府志》卷6。

【62】咸丰《邓川州志》卷4。

【63】康熙《大理府志》卷6。

【64】光绪《浪穹县志略》卷2。

【65】光绪《云南县志》卷3。

【66】康熙《蒙化府志》卷2。

【67】《中华人民共和国地名词典·云南省》巍山县。

【68】康熙《鹤庆府志》卷7。

【69】康熙《大理府志》卷6。

【70】光绪《永昌府志》卷17。

【71】光绪《滇南志略》卷4。

【72】嘉靖《大理府志》卷2。

【73】谢肇涮:天启《滇略·俗略》,《四库全书》本。下同。

【74】《徐霞客游记·滇游日记八》。

【75】《大理县志稿》卷6。

【76】[法]费尔南·布罗代尔:《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》第二卷,顾良译、施康强校,三联书店1996年第2次印刷本。

【77】嘉靖《大理府志》卷2原文曰“日二集”。根据朔、望分别指每月的第一天和第十五天,此处“日”字应为“月”字之误。

【78】嘉靖《大理府志》卷2。

【79】谢肇涮:天启《滇略·俗略》。

【80】《大理县志稿》卷3。

【81】[法]费尔南·布罗代尔:《资本主义论丛》。中央编译出版社1997年版。

【82】《徐霞客游记·滇游日记十二》。

【83】康熙《蒙化府志》卷1。

【84】万历《云南通志》卷5《蒙化府》。

【85】《徐霞客游记·滇游日记六》。

【86】康熙《鹤庆府志》卷7。

【87】《大理县志稿》卷6。

【88】《元史·英宗本纪》。

【89】徐溥等:《明会典》卷35~36。《四库全书》本。

【90】道光《云南通志·食货志》。

【91】笔者疑此处记载数字有误。