洱海区域的城市形成

——《洱海区域古代城市体系研究》第三章(选)

二、南诏部族的发展进步与城市形成

应当指出的一点是,这一时期社会经济的发展是与南诏势力的发展壮大同步的。这也成为洱海区域城市形成中的一个重要特点。

(一)南诏部族的发展进步

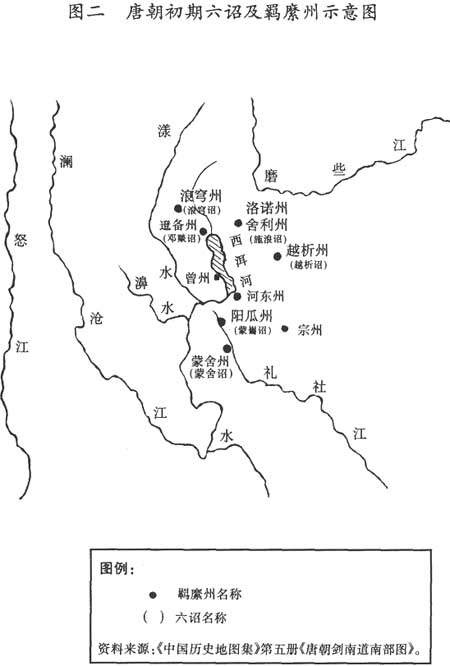

唐朝初期,在洱海区域生活的居民主要是有由“僰人”和汉族大姓组成的“白蛮”,以及由“哀牢”、“昆明”、“麽些”等部族组成的“乌蛮”。其中,白蛮主要活动在乎坝区,分布在今大理、凤仪、祥云、弥渡、姚安、大姚等地;其经济文化比较先进,但部落比较分散。乌蛮分成几部分:有生活在今漾濞和巍山北部一带的“越巂诏”,有生活在今邓川的“邓赕诏” (又写作“邆赕诏”),有生活在今洱源的“浪穹诏”,有生活在今洱源青索乡一带的“施浪诏”,有生活在今宾川一带的“越析诏”和生活在今巍山一带的“蒙舍诏”等,他们统称为“六诏”。“诏”是当时少数民族对王的称呼。入唐以来“六诏”势力逐渐强盛,其中以蒙氏所统领的“蒙舍诏”发展最快,史书称“西南夷之中,南诏蛮最大也”【1】。因其地处“六诏”的最南面,所以又称为“南诏”。

“南诏”势力的兴起既源于地理优势,也得益于当时唐朝政治的影响。

南诏的发源地,在今天云南省的巍山县境内。唐朝初年,朝廷主要着力于在洱海白蛮居住的区域设治,未及“六诏”地区。到公元7世纪中叶,吐蕃(今西藏地区)势力崛起并逐渐南下,深入云南洱海地区和四川的盐源一带,兵锋直逼成都,直接危及到唐王朝对西南地区的统治。至此,唐王朝所采取的重要决策之一就是扶植南诏势力,以遏制和消除吐蕃在洱海地区的影响。据此说,唐王朝在“六诏”地区不断加强行政建治与当时的时局密切相关。

公元664年,唐王朝设姚州都督府(治所在今云南姚安县),加强对“六诏”地区的经略,先后设阳瓜、蒙舍、越析、浪穹、邆赕等州。在唐朝,巍山的北部置阳瓜州,中部和南部先后置巍州、沙壶州和蒙舍州。这一政策的实施,加速了南诏势力的发展。

南诏虽然地处“六诏”之南,但由于它较早控制了白蛮居住的经济较为发达的地区,因而得以利用其先进和发展的社会经济来增强自己的经济实力。在政治上,南诏一向亲附唐王朝,虽地处边境却“不比诸蕃,率种归诚,累代如此”【2】。这都说明南诏与中央王朝长期保持着一种较亲密的关系。可以说,其势力的发展得益于唐王朝政治上的支持。

唐贞观二十三年(公元649年),蒙氏细奴罗建立了“大蒙国”,成为南诏的第一代诏主。但在细奴罗之后直到第三代诏主盛逻统治时期,南诏虽然实施过一些设官建制、完善统治的举措,但总体说来,这一时期的南诏在政治、经济、文化等方面还属于草创阶段,存有诸多不成熟的地方。局限在巍山地区的南诏,与人们心目中的那个雄居云南的少数民族政权还有一些距离。

从历史的发展看,南诏作为一个真正具有区域性特点的云南少数民族政权是从南诏第四代诏主皮罗阁时期开始的,其势力的大发展主要在其走出巍山以后。

当唐王朝与吐蕃矛盾加深,实行扶植南诏方针的同时,蒙舍诏借机兼并河蛮,北败三浪,东击越析,西营永昌,基本统一了洱海地区。唐玄宗开元二十六年(公元738年),唐王朝册封蒙舍诏诏主皮罗阁为“云南王”。第二年,皮罗阁将统治中心迁到了洱海西岸。从此,洱海地区和云南地区进入一个特殊的发展时期。伴随着南诏势力的兴起和强盛,云南城市,尤其是洱海区域的城市形成并迅速发展起来。

(二)南诏大规模筑城与城市的形成

早在南诏走出巍山以前,洱海地区的邑郭、城池越来越多。社会经济的发展已经为它们向城市的转变奠定了基础。

从我接触的资料看,早期的城邑有时也叫做邑郭,它们并非都与城墙有关,通常是指有较多人口居住的地方。城邑是社会经济发展的结果,与城市有联系,但似乎还不能完全等同,因为其内的居民和他们的经济生活可能与乡村更为接近。只有在社会经济发展的条件下,城邑获得经济内涵方面的变化时,它向城市的跨越才得以完成。根据洱海区域的社会发展看,唐朝贞观以前西洱河地方存在的“邑”或“郭”应当处于这种跨越之间。

在记载唐朝初年社会状况的文献中,也多提及行政治所的“旧城”、“故城”等,如《旧唐书·地理志》在匡州(原永昌郡地)条下除记载匡川、勃弄二县外,又记“县界有永昌故城”。在姚州条下有“姚府旧城百余步”的记载。再如苏祁县条有“于故城复置也”等等【3】,根据“城”的特性,这些资料说明在经历汉晋至唐的数百年的社会发展后,一些治所已经建造了墙体建筑。且有一定的范围。若从城市建筑设施的角度考察,一旦治所所在地建造了城墙,政权机构及管理人员聚集其内时,治所就基本完成了一座城市所应当具有的、行政管理职能的硬件设施建设。故较前代那种“有名无实”的治所前进了一步,因为有了一个具体的外部形象。但若从城市经济内涵方面分析,有了墙体建筑并不等于就是城市,只有工商业等非农业经济活动的存在,城市才会形成。就拿唐代前期西洱河地区的“城郭”来看,因当时社会经济发展水平不高,工商业等非农经济发展有限,有的地方即便是建造了城墙,有的地方即使是一个行政治所,我们也很难将它们都定义为城市。只是由于防御性墙体建筑的出现、行政机构的设立,其城的周围或城墙之内的居民也会逐渐开始一种不同于乡村的经济生活;如果它的地理位置符合人们生存方便的原则,一旦社会经济发展,它们容易向非农经济为主的方向变化。从上述洱海区域社会发展状况的分析看,区域内的治所、城郭大都处于城市形成的前夜。

可以说,在公元7世纪中期至8世纪末,南诏势力发展壮大,自它走出巍山以后,以前所未有的态势在其控制所及的地域内广建城池。这不仅是云南地方的一个时代特征,同时也是城市形成的一个重要标志。南诏的这一举措,催发了原来人口聚落业已成熟的城市基因,使得城市得以形象地伫立在云南的版图上。此时,洱海区域的社会大环境各要素发展成熟,由城邑向城市、由城向城市的转变在南诏统治者的推动下加速并且最终完成。

根据前面提到的资料,我们知道在唐代以前的云南确实已经存在城郭,而南诏的筑城运动的一个具体行为就是建造高大坚固的城墙。我们曾经说,城墙是许多中国古代城市的一个特点,但我要强调的是,有城墙并不意味着就是城市。城墙的内涵比较丰富,虽然同样是一种防御性的墙体,但土围子、城堡和城市的城墙还是有很大差别的,在此需略作分析:

在我国的一些农村地区,常常会建造墙体用以保护人畜家庭的平安,有的地方称之为“土围子”。但是由于“土围子”内居住的人都是以从事农业生产为主,所以,它与城市分属于两个不同的概念,或说是分属两种完全不同的社会。在这里,说土围子不是城市是容易理解的。另外,以军事防御功能为主的城堡或城也有墙体,但出于防御的考虑,这类建筑的地理位置常常选择难攻易守之处,如长城等。防御性城堡内驻守者是士兵而不是普通百姓。由此可见城堡也不是城市。有关城堡的性质早为夏鼐先生所指出【4】。那么,城市的墙体与它们究竟有何不同呢?

最说明问题的一点是,城市的墙体内有众多的人口,有王公贵族,有百官以及从事各行各业的普通百姓。城市内的居民大部分都属于非农人口,以从事非农生产为主。城市尽管也需要建筑城墙这样的防御设施,但它的主要目的不仅必须适合于政府的行政管理,也要保护城内的各色居民。而且,城市地理位置的确定与城堡不同,城市必须以方便民众生活为基点,相对平坦和方便生活的地方是必然选择。即使最初有悖这一因素,最终也将朝着方便广大民众生活的方向发展。正因为这样,古代城市的城墙多高大而坚固,既有利加强防御能力,也包容和保护了众多的居民。

土围子、城堡与城市的城墙内涵有所不同。从中国现有的一些考古资料看,城堡除极少数与后来的城市会有渊源关系外,大多会随着战事的平息而废弃。城市则不同,其形成、发展通常有较长的延续性。迄今为止,古代城址废弃不少,这本身也可以说是城堡与城市内涵的差异所使然。另外,我们还要注意中国北方和南方的墙体还有差异,墙体可以作为城市标志的现象多在北方;在南方一些地方级的城市,城市的防御更多地是凭借自然山水等因素。那些经济型城镇的出现多与墙体无关,它们常常是在城市形成很久后才出现城墙这样的建筑的。

本书之所以作上述分析,是为了更好地认识南诏时期蓬勃兴起的“城”。

早在南诏大规模筑城以前,西洱河地区已经有“城郭村邑”。由于社会经济发展不平衡,西洱河地区仍然存在部族首领“各据山川,不相役属”的状态,邑郭的发展极其有限。不过,在成书于唐咸通四年(公元863年)的《云南志》中,著者对洱海地区的城镇有了专章论述,丰富而详尽。这绝不是樊绰的随心所欲,而是社会发展所使然。据方国瑜先生考证,虽然《云南志》成书于咸通年间,但其素材却大多取自贞元十年(公元794年)以前那些曾经到过云南以及西洱河畔耳闻目睹者的记录,反映的是南诏前期的社会情况。这与前面所引贞观年间的资料相比,我们看到在其后的100多年间,云南有了较大的变化,洱海西岸的城、城郭已经别是一番景象【5】:如太和城,那里巷陌绵延,数里不断,皆垒石为之,墙高有一丈多,建筑颇具特色。羊苴咩城,作为南诏定都最久的城市,建筑更是重楼叠户,气宇轩昂,颇具规模。大厘城(今喜洲),人烟繁聚,交通方便,是南诏与外界往来通衢上的重要城镇。在大厘城东南的中流岛上,还有南诏王族消闲避暑的舍利水城。即使是军事要塞,建造也不同于以往。龙首关和龙尾关,作为苍洱地区南、北两面的军事要塞,建筑的雄伟、坚固也使古人称赞不已。直到元朝,时人还盛赞龙首关是“气吞西洱水,势扼点苍山”,即使在漫漫“万里云南道”中,惟称“壮哉龙首关”!千余年来,两关形成犄角之势,发挥着护卫苍洱地区的重要作用。

公元739年,南诏政权将其统治中心迁出巍山,奠都洱海西岸。这不仅是蒙舍诏统一“六诏”的标志,也是云南及洱海西岸城市发展的里程碑,一些不大起眼的人口聚落,从邑郭开始了向真正的城市发展的进程。据《云南志》的记载,南诏时期的筑城达数十处之多,有相当一部分就建在交通线上。尽管当时筑城有“设险防非”的考虑,但随着社会及城市的发展,军事和政治因素会随之逐步淡化,而经济和交通的功能不断增强,最终占据主导地位。

如果我们以皮罗阁迁都洱海西岸的太和城为界,南诏的城池兴筑基本可以划分为前后两大时期:

前期,自唐贞观二十三年(公元649年)细奴罗创建大蒙国到开元二十四年(公元736年)皮罗阁迁都的这段时间,是南诏政权的草创阶段,它拉开了云南筑城的序幕。不过,由于此间的南诏忙于征服白蛮,兼并六诏等战事,所以活动主要以巍山为中心,政治势力向洱海湖区的周边扩展。城池建造数量少、涉及区域范围小、规模有限。有的甚至仅只是对原来地方的征服和占据,说不上兴建。

后期,以皮罗阁迁都太和城为标志,南诏虽然以西洱河地区为中心,但是其触角已经远在洱海湖区以外了,在阁罗凤统治时期尤其突出。

天宝七年(公元748年)阁罗凤继承王位,同时也承袭唐朝册封的“云南王”的称号。这时的南诏,在合并六诏以后又逐步控制了滇东地区,统一云南的趋势已经形成。它不再是一个必须在母亲庇护下才能生存的小鸟,倒像是一只欲将高飞的大鹏鸟,雄心勃勃,不可轻视。而此时的唐王朝,在经历了“开元盛世”之后。接踵而来的危机似潜流里的漩涡,欲吞噬这个庞大的帝国。在北方,已经形成的藩镇势力开始作梗;在西南,吐蕃时时进扰;南诏的迅速发展,欲割据云南的趋势困扰着中央政权,新近继承王位的阁罗凤加剧了唐王朝的疑虑和不安。于是,唐王朝首先调动军队,欲用武力强制云南臣服中央。这样,南诏与唐王朝之间约100年左右和睦相处的局面被打破了。偏激而少谋略的军队统帅与贪虐无厌的地方官又使矛盾白热化,导致了历时5年的“天宝战争”(天宝八年至天宝十三年,即公元749~754年)。

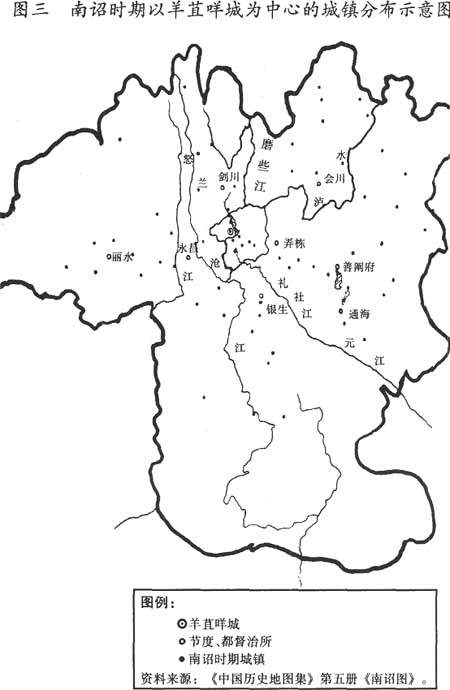

“天宝战争”以唐王朝的失败告终,却成为南诏发展的契机。就在阁罗凤、凤伽异和异牟寻统治大约60年的时间内(唐玄宗天宝七年至唐宪宗元和三年,公元748~808年),南诏以其年轻政权特有的活力与朝气,获得前所未有的发展,已经成为一个地域广大、势力强大的地方政权。其势力范围超出洱海地区,不仅控制了云南全境,而且远及今天缅甸中部。

“天宝战争”以后,阁罗凤毫无顾忌地开始大规模地向外扩张。他四处出兵,修筑道路,设置城邑,建立制度,新兴建造的城池也随南诏势力的扩张遍布各地。短短的几年时间里,往北,他攻占巂州(今西昌)、会同(今会理)、台登(今泸沽)、昆明(今盐源),兵锋直逼川西平原。而后又“西开寻传”,“刊木通道,造舟为渠”,筑有大赕城、寻传城,控制了怒江、伊洛瓦底江的上游地区。向东,又夺取安宁,筑拓东城(今昆明),以凤伽异为“二诏(副国王)”,不仅牢牢地将滇池地区掌握在手中,同时也进一步控制着川黔的部分地区。往南,设立“银生府”,控制了今景谷至西双版纳地区。在南诏统治中心所在区域,兴筑羊苴咩城、龙尾关城;在其外围,又筑云南城(今祥云县云南驿)、白崖新城(今弥渡县红岩街)等。就是在这个时期,南诏的疆域大大超越了洱海地区,东接贵州,西抵伊洛瓦底江,南达西双版纳,北接大渡河;东南与越南接壤,西南与骠国(今缅甸中部)为邻,西北与吐蕃的剑川相接,东北抵达戎州(今宜宾)。南诏所建城池的分布地域也随着疆域的拓展而扩大,数量众多,前所未有。经南诏统治者的大规模修建和经营,这一时期城池建筑规模和内部的社会经济发展十分迅速,超越了前此任何一个历史时期。

南诏兴筑的城池数量急剧增多,其中大部分都发展成为城市。由此,南诏筑城就是云南城市形成的一个重要标志。但有一点必须说明,云南城市的形成的确伴随着南诏的政治扩张,但决不等于云南城市的形成就是由于政治方面的原因。我还是坚持前面提到的观点,没有人口、社会经济、交通的基础,城市的形成是不可能的。如果没有人口和经济条件的支撑,即使筑城,这个城也会消亡。也就是说,南诏统治者凭借政治权力大规模筑城,只不过是政治权力对原有经济状态的认可和推动。统治者的行为加速了城市形成。

在中国、在云南的城市设置中,政治权力常常表现为对经济等因素的行政认可。政治只是一种表象,而社会经济因素才是基础。政治更多地可以促进城市形成发展,但是很少创造城市。这在中国、在云南都是事实。而且,中央政权在今云南社会发展尤其是经济发展较突出的地方设治,使治所具有行使行政管理职能的权力和身份——治所所在地的各种建筑设施以城墙为代表,逐步建造和完成,使治所的轮廓具体而形象——以工商服务业为主的经济确立为标志,治所才具有城市特有的政治和经济要素,城市才最终形成。可以说,云南地方以及洱海区域的城市形成和发展大多经历了这样一个过程。

三、对南诏城址与南诏城市的分析【6】

(一)对南诏城址与城市的相关考察

为了分析南诏的城址与城市,我们需要对南诏的政区有大致了解。

南诏走出巍山后势力发展很快,政区划分也逐步明确。异牟寻改制以前,南诏不仅在中央建官立制,同时在前代各级政区的基础上划分了六赕(又作六睑,相当于唐代的州)、六节度、二都督的行政区【7】。

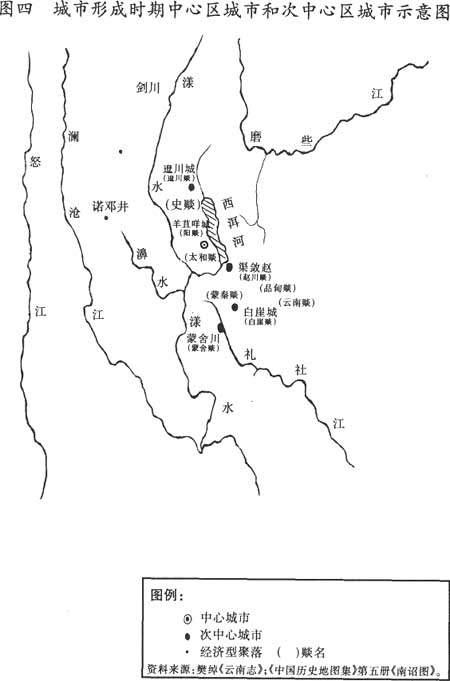

所谓六赕区基本都在都城周边,即太和赕(今大理太和村一带)、阳赕(今大理古城一带)、史赕(今大理喜洲)、邓川赕(今洱源县邓川镇)、蒙舍赕(今巍山县)、勃弄赕(今弥渡县红岩坝)。在六赕以外地区有节度都督区,即弄栋(今楚雄、姚安等地)、拓东(今滇池地区)、宁北(今洱源、剑川、鹤庆、兰坪等地)、永昌(今保山、临沧地区和德宏州)、开南(又作银生,今景东、思茅和西双版纳等地)、丽水(又作镇西,伊洛瓦底江上游两岸)六节度区和通海(红河州、文山州诸地)、会川(会理至大渡河一带)二都督区。

到异牟寻改制后,六赕扩为十睑(又作十赕),即云南睑(今祥云东部)、品澹睑(今祥云西部)、白崖睑(原勃弄赕地)、邓川睑(原邓川赕)、大厘睑(即史赕)、苴咩睑(即阳赕)、赵川睑(今大理凤仪镇)、矣和睑(今洱源县东北)、蒙舍睑(今巍山)、蒙秦睑(今漾濞县地)。并在原六节度的基础上增铁桥节度(今迪庆、丽江地区和盐边诸地)【9】。

有的学者根据其距统治中心地理位置的远近区分出首府区(又叫直辖区或中心区)和节度都督区【10】,认为节度都督区实行的是“粗放统治”【11】,由此体现出行政力度的强弱。按照一般规律,首府区通常地处社会经济发展水平较高的地区,区内各个行政治所如果作为城市,那发展水平也应当是比较高的。但是,南诏社会发展的不平衡性导致了一些较复杂的情况,即一个中心地所处的行政层级与城市发展水平层级不一致,如首府区各赕的治所并非都是城市,而边缘那些所谓“粗放统治”的地方治所反而同时是具有较高水平的经济中心,亦即城市。由此,就有了本章关于城址和城市的考察。为了便于这一问题的研究,我们在有的地方需要暂时淡化南诏行政区划的概念,依照前文惯例使用洱海区域中心区、次中心区和边缘区的概念,对南诏城址和城市做一些具体的分析。

南诏大规模的筑城与行政设治紧密相连,确实促进了云南原有人口聚落、邑郭相对发达地方完成了城市形成的过程。但是,我们仍然不能以此认为所有设治和筑城的地方都是城市,即便在其统治中心周边的十赕区也是如此。在南诏大规模筑城以后,各城所在地理位置的人口数量、交通、经济发展水平等条件的优劣,是我们从南诏政权行政层级关系和大规模筑城活动中划分各种“城址”类型的依据。只有这样,才能使我们在“城”的多样性和复杂性的后面分离出真正的城市。

此外,对唐代的“城镇”不能望文生义,认为就是我们当代那种在工商业经济发展基础之上的政治经济文化中心地。“城镇”作为今天意义上的城市是宋代以后的事情。在唐代,所谓城镇,只是唐王朝对边地统治过程中的一种军事编制。《新唐书·兵志》曰:“唐初,兵之戍边者大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇。”樊绰《云南志》中“云南城镇”一目及内容的安排,可明显看出这一制度的影响。在当时内地人的眼里,云南是蛮荒之地,虽然有州郡治所,但只是羁縻州的治所,只相当于内地准县治的水平。基于此,那些发展水平更低者就被列入属于军事性质的“城镇”的行列了。但是,云南的情况十分复杂。尽管樊绰对城镇的记录带有唐朝军事体制的痕迹,但是从全书内容看,它又真实记录了南诏政权在建立并扩大的同时,已经形成了一套自己的具有地方特色的政治军事经济制度。据此,我们又可以从不同行政层级关系入手,对南诏时期中心区都城、次中心区和边缘区的城市和城址略作考察分析【12】。

1.中心区都城

公元739年,在皮罗阁将南诏的政权中心由巍山迁到洱海西岸后,那里就逐渐形成了一个领导云南地区、不断影响云南社会发展、时间长达515年的都城——大理【13】。南诏都城由太和城、大厘城、羊苴哶城组成。这三个城,都位于中心区,且都地处洱海西岸,可以看成是大理古都的不同组成部分。

都城,作为一个政权的统治中心所在地,是一个政权也是一个地区政治经济文化的集中表现地。统治中心的地理位置、统治中心的营建,常常表现出一个政权的政治强度和经济能力,也预示着政权的发展方向。所以,都城是晴雨表,是我们衡量社会发展水平的一个重要依据。在南诏大理国时期,城市发展水平与中国腹地所表现的一样,都城的发展代表着同时期城市发展的最高水平(详细分析见下章)。

2.地方城市与城址

(1)对次中心区的分析

根据前引《云南志》、《新唐书》等资料看,南诏的“十赕”(或十睑)皆在本文中心区和次中心区的范围内。这里仅分析次中心区的情况。

唐朝前期在云南设有若干羁縻府州。在南诏势力还没有发展壮大到与唐王朝相抗衡的时候,洱海区域归姚州都督府管辖【14】。当时,在洱海西北面有邆备州(又叫邆川城)、浪穹州(浪穹诏);东北有舍利州或洛诺州(施浪诏);东面有越析州(越析诏);南部有蒙舍州(蒙舍诏)、阳瓜州(蒙巂诏)、河东州(渠敛赵)等。这些“州”就是唐朝在边地设置的羁縻州。南诏势力发展后,其政区的划分虽部分沿袭唐时的政区范围,但在实际的建制中也保有自身特色,比如“十赕”区的“赕”取代了唐时的“洲”;“赕”的治所习惯上不称“州”而用“城”代之等等。从当时的社会条件看,这些治所多是以各部族分布区域的中心地为基础,确实有一定量的人口聚集,有一定的经济发展基础,形成了南诏早期的城市。但有的治所发展水平非常有限,很难将其列为城市。以下试作分析:

1)在蒙舍川中,南诏设蒙舍赕,即蒙舍睑。唐时有阳瓜州和蒙舍州,均在今巍山县境。阳瓜州在北,蒙舍州在南。因为蒙舍川是南诏政权的发祥地,所以它在次中心区中的地位比较特殊。从现有文献记载和考古发掘资料看,今巍山县城附近建造有三个城池【15】,至少有二城主要建于细奴罗创建大蒙国至南诏建都洱海西岸前后(公元649年至7世纪中叶);至少有一个是当时的行政治所。

蒙舍城,在今县城北。

据明朝《景泰云南图经志书》卷五记载,蒙舍城“在府北一十余里南庄里,周围四百八十丈,昔细奴逻筑此以居张乐进求,今遗址尚存”。在经过200多年后的清朝康熙年间,城址“在郡北十五里古城村”。虽然这座城内的建筑早已随着时间的流逝而湮灭,其地也荒为农田,但仍有残存的城墙可辨,故文献曰“旧壁依然如故焉”【16】。

这座城址的存在已经为今天的考古所证实,定名为“古城村城”。城址为四方型,边长90米;城墙用土夯筑,原高5米;城址靠北残存有一面积为400平方米、高约2米的土台,上有残瓦;与土台相对的是南城墙的城门遗址。由于该城的建筑材料与巄*[山+于]图山城址中所出大致相同,所以参与实地踏勘和研究的学者都认为它是南诏的城址。然而,对这座城的实际功用学者们没有确定。张开元先生认为它“可能为阳瓜州郡治”。李昆声先生因为认定蒙舍川的另一城址巄*[山+于]图山城是阳瓜州郡治,而根据“一州只能有一个治所”的常例分析,所以对这一城址的定论有些犹豫,说“亦可能为阳瓜州郡治”【17】。

巄*[山+于]图城,这是蒙舍川中最重要的、也是至今影响最大的城池,在今巍山县城的西北面。

据景泰志书载:“初,蒙氏细奴逻自哀牢徙居今府治之西北巄*[山+于]图山,筑城立国,号蒙舍诏。……唐高宗永徽四年立为阳瓜州,以异牟寻为刺使……”又载巄*[山+于]图城“在巄*[山+于]图山上,周围四百余丈,昔细奴罗筑此以自居,今遗址尚存”。在康熙志中,说巄*[山+于]图城“基址犹存,宽五百余丈;在巄*[山+于]山之云隐寺旁”,“细奴逻所筑”。

20世纪50年代,考古工作者在巄*[山+于]山上曾经发掘过一个城址,即“巄*[山+于]图山城”。该遗址建于巄*[山+于]图山顶,约海拔2200米,高于地面200米,城址东西长35米、南北宽17米。经试掘,城址内发现南诏时期的有字瓦、瓦当、滴水、鸱尾、花砖、柱础等。城内出土的莲花纹瓦当又与唐都城长安兴庆宫遗址出土的图案相似【18】。严格地说,20世纪50年代的考古发现,虽然证实了巄*[山+于]图城的存在,但证实的只是城内建筑的一部分,并非史书上所说“宽约500余丈”的那样一种城墙基址的概念。因为35×17这样的面积只能是一组单体建筑的规模,较之于500余丈还是有很大差距的。20世纪90年代初,云南考古工作者在巍山巄*[山+于]图山又发掘了两处南诏遗址,使巄*[山+于]图山城址的情况丰富许多【19】。

巍山的另一个城址尚未得到完全证实。

据《滇志》卷三记载巍山还有一个城址:“贝忙山后城,有十六门,亦如太和城,巄*[山+于]图之制不能及也,以其隐僻,故人罕知之。”《滇志》没有说明这个城址的建造年代,但与巄*[山+于]图城相比较,好像仍然建于南诏。这在康熙《蒙化府志》卷一中仍有记载,还明确说它位于梅子箐山顶、规模较巄*[山+于]图城大一倍、周围有十六个城门等等。说明在清康熙年间,还可以看到这座规模不小的古城残存的基址。但至今这一城址未得到考古方面的证实。

对我们而言,它真是南诏时期的城址吗?如果不是,又是什么时期建造的呢?这有待于以后的新发现。

对巍山这几个南诏城址的分析定论我们可以参照前辈学者的研究成果。对巄*[山+于]图城,李昆声先生分析认为:“巄*[山+于]图山城址之地望应在六诏并存时期的蒙巂诏范围内,这座城镇很可能最初系蒙巂诏的城邑,南诏兼并其他五诏后,又继续使用并加以扩建,唐朝封皮罗阁为阳瓜州刺使后,又可能成为阳瓜州治所”。李昆声先生根据出土的建筑材料,尤其是有字瓦当的文字与太和城相同等特点分析认为,巄*[山+于]图山城“成为具有一定规模的城镇,应该在公元8世纪中叶,即与南诏建都、扩建太和城的时间大致相同”。也就是说,从考古和文献记载看,即使营建城邑自细奴罗开始,但是其规模的最终形成应当更晚一些。这是符合逻辑的。因为只有在政治形势稳定,社会发展良好的前提下,大规模营建才会成为可能。

对巄*[山+于]图城和蒙舍城以及两城的关系,可以从当时的政治形势和城市发展原则来考察,对前人的研究略作些补充。在中国原始社会后期,许多城池的建造出于部族战争军事防御的需要,军事职能极其明确。大蒙国建国之初,细奴罗只是一个部落首领。他欲吞并其余六诏,必然伴随着战争。在统一六诏的过程中,军事防御是城邑职能中极其重要的一点,因此,其早期城池的选址和营建必须以此为重。如果说那时已经存在两个人口聚落,那么,选择较高地段营建宫室是必然的。据相关资料,巄*[山+于]图城大约位于海拔2200米处,而古城村的遗址约在1750米的地方【20】。这两座城池地理位置的海拔相差数百米,恰好可以体现出彼此防御能力的强弱。细奴罗首先选择地势较高的地方兴建巄*[山+于]图城在情理之中。再者,文献记载还说巄*[山+于]图城是细奴罗自己居住的地方,而古城村城址是张乐进求的居所。史载:“蒙舍城址,在府南,即古城村也。张乐让国后所居。巄*[山+于]图城,在府南,即今云隐寺……,乃细奴罗自居地。”【21】康熙《蒙化府志》卷一《古迹》也曰:“张氏让国,蒙诏筑土城以居。”由此,张乐进求在政治上的屈从地位,决定了蒙舍城地位不及巄*[山+于]图城。不仅政治上如此,地理位置方面也体现出尊卑的关系。

如此看来,巄*[山+于]图城在蒙舍川中处于极其优越的地位,它作为早先阳瓜州治所的可能性更大。与巄*[山+于]图城相比,蒙舍城一方面所处海拔低,且城址范围过小(考古城址边长才90米),承担古代治所防御和行政管理职能的综合条件不如巄*[山+于]图城。所以,我认为蒙舍城很可能只是巄*[山+于]图城的一个附属城池。在张乐进求人居以前,它很可能只是一个一般聚落而已。

总之,蒙舍川内的城址反映出南诏早期社会发展的一些情况,也体现出南诏势力壮大以后对其发祥地的重视程度。当时的城址有明显的政治军事因素,但其奠基于那里农业经济的发达是没有争议的。在《云南志·六睑第五》中就有“邑落人众”,土地肥沃“宜稻禾”的记载。还说其地有一个“周回数十里”的湖泊,湖内“多鱼及菱芡之属”,大鲫鱼重达五斤等等。虽然文献中缺乏对其工商经济状况的直接记录,但其建城规模和农业发达程度都处于当时社会发展的前列。特别是其作为南诏的发祥地,本身政治经济的成熟及对外交流水平等方面必定在各城之上。所以,蒙舍川的治所应当是次中心区内比较发达的城市。

2)南诏邓川睑(又作赕),唐时邆备州,在今天洱源邓川镇。据《云南志》记载,它最早是望欠部落居住的地方,后为浪穹诏首领丰哶占据。南诏在统一六诏的过程中驱逐浪穹诏人,在那里的山脚下建立了最初的城池,即“城依山足,东距泸水,北有泥沙”。到了阁罗凤及异牟寻统治时期,“皆填固增修”,不断治理,以致留下“最为名邑”的美称。史料的确反映出当时邆备州一直是一个兵家必争之地和统治者着力经营的地方。但是为什么这样?必定有其经济价值的因素。

据《云南志》记载,南诏时畜牧业中的马匹大多是“放养”,任其自食,“不置槽枥”。但在羊苴咩、大厘、邆川等地则是“各有槽枥,喂马数百匹”【22】。这说明邓川坝子是南诏人工养马的重要基地之一。在古代,马匹的多少往往是财富的标志。战争年代,马匹更是无价之宝。而马匹由放养到人工饲养的专业化,从经济角度看就是一种跨越。显然,这就是这座城市的经济价值所在。南诏社会马匹的人工饲养专业化与汉地农业发展地区果蔬、桑蚕的专业化有同样的价值。专业化是商品化的必要前提,南诏、大理国时期良马的买卖与邆川地区的发展应当是有关系的。

所以,邓川城不仅是军事重镇,同时也是南诏的经济重镇。

3)南诏赵川睑,即唐时河东州(渠敛赵),在今大理凤仪镇。唐朝初年,那里的社会发展情况好,“州中列树夹道为交流,村邑连甍,沟塍相望”。那里聚居有汉移民后裔,且是当地望族,史曰“大族有王、杨、李、赵四家,……云是蒲州人迁徙至此,因以名州焉”。那里不仅人烟兴旺,农业发达且交通便利,“东北至毛郎川,又东北至宾居汤,又北至越析川”【23】,即是连接越析州(宾川)、云南城(祥云)、大理与永昌等地的重要通道,故后人称之为“西北通衢,郡城扼要”【24】,是“西南孔道”【25】。

当时建州城曰“石和城”。所谓“和”,系“乌蛮谓之土山陂陀者,谓此州城及大”,显然,这是一座建在大坡上的、具有一定规模的城池。

这是一座在具有良好社会经济条件下发展起来的城市,在洱海周边城市中颇具特色。

4)白崖睑,又作白崖城。有新旧二城,相距不远,均在今弥渡县红岩坝子,旧城遗址今存。新旧二城可以看成是一座城市的不同组成部分。

南诏时期,白崖城位于“东西二十余里,南北百余里”的勃弄川中。从当时的文献记载看,其地位比较特殊。《云南志》载:“白崖城……依山为城,高十丈,四面皆引水环流,惟开南北两门。南隅是旧城,周回二里。东北隅新城,大历七年阁罗风新筑也。周回四里。城北门外有慈竹丛,大如人胫,高百余尺。城内有阁罗凤所造大厅,修廊曲庑,厅后院橙枳青翠,俯临北墉。旧城内有池方三百余步,池中有楼舍,云贮甲仗……南诏亲属亦住此城傍。”【26】由于勃弄川是一“东西二十余里,南北百余里”的大平原,那里田畴遍布,农业经济发达,所以,南诏可以做到将其田地分给各级官员,即“清平官以下,官给分田,悉在”【27】。从城池建造、宫室兴建的规模看,这相当于南诏的行宫所在,是王族和官贵的聚居区和生活区,很像南诏的一座陪都。王族家属和各级官员及家属的聚居,构成了非农业人口的聚集,这成为白崖城市形成的又一个特点。另外,史料又言白崖城“天宝中附、于、忠、城、阳等五州之城也”。五州的具体情况不详,但白崖城对周边具有辐射作用是肯定的。

5)云南睑和品澹睑,前者在今祥云县旧站地,后者在今祥云县城。史载:“云南城,天宝中阁罗凤所规置也。尝为信州地。城池邑郭皆如汉制。”又说:“诸葛亮分永昌东北置云南郡,斯即其故地也。”【28】据学者们考证,蜀汉时期云南郡治在弄栋县(今姚安),西晋时才迁治云南县【29】。那么,阁罗凤所建的云南城就应当是在西晋以后云南郡和云南县城所在地,亦即唐初信州州治的基础之上了。不过,南诏的云南城有一些变化。

正如前面章节所说,汉晋以来的云南县地方一直比较发达,但是,唐代文献提到云南城时的一些情况我们不能忽视,它也许从一个侧面能反映出为什么云南县发展早,但洱海西岸却成为南诏政权的建都之地。我们曾说,蜀汉云南郡的设置,是洱海地区发展开始超越滇池区域的一个重要标志。那时,洱海区域的社会发展是以洱海湖东边的,尤其是以云南郡治和云南县治所在的坝子为代表。可是,在唐代成书的《云南志》中,云南城所在地出现了“带邑及过山虽有三千余户,田畴多废,闾里少人”的记载【30】。与其他资料比较,这个从汉晋到唐初经济发展都不错的地方到阁罗风时期情况似乎发生了变化,即出现经济萧条的现象。

另一方面,云南县的经济重心也向西发展,移到青字川中的波州所在地(在今祥云县城),即当时的“品赕”。南诏前期的政区划分中,“六赕”并不包括“品赕”,而异牟寻改制后的“十赕”就增加了它【31】。

自汉晋以来,“随着洱海水域退缩,洱海周围开发加速,郡治逐步往洱海靠近”【32】。到唐代,随着滇西,特别是洱海区域地位的上升,区位向心力增强,更吸引着早先多受滇池地区影响的地方向自己靠拢。云南城周边地方的经济衰落和“品赕”地位的上升正是洱海东面区域经济重心不断西移、政治力量不断向洱海西岸集中的表现之一,也是整个云南地区大形势变化的表现之一。应该说,这些变化与整个洱海区域的迅速发展并超过滇池地区的形势是相一致的。在这种变动中,云南城和品赕城地位的调整奠定了今天祥云县城的发展。

6)在次中心区还有唐朝时期的施浪州、浪穹州、越析州等地,尽管它们都属行政设治地,或有城池,但由于各自自然条件和社会经济发展条件的限制还没有形成城市。

浪穹州的东、南、北三面是平原沃壤,有茈碧湖、瀰苴佉江、瀰茨河、凤羽河等丰富的水资源。但自古以来,其境内如凤羽河、白汉涧等河流泥沙淤积严重,阻碍河道畅通,水患频频发生,反而成为影响古今人类生活发展的要素【33】。今洱源县城城市形成和发展的时间较晚,与此有很大的关系。施浪州当时确实有城。方国瑜先生考证施浪诏故城在弥苴河入洱海口之东,即所谓牟苴和城,“在今邓川城东北之青索乡”【34】。越析州在今宾川境,仅为人口聚落而已。这都说明它们虽然有正式治所的名称,但在南诏时仍然缺少经济的支撑,发展极其有限,只能看成是某一部族分布区的中心,还没有发展形成城市。

(2)对边缘区的分析

边缘区分布的那些节度都督治所,从地理位置上看,距都城较远;从行政管理力度看,较为粗放;从政治等级看,次于首府区;从筑城方面看,防御功能非常突出。不过,南诏节度都督区的设立。虽然有政治时局的需要,但决非没有根基之行为。而且,事实证明洱海区域外的一些节度都督治所的经济发展水平并非像政治层级那样都必然低于首府区。

以下对洱海区域节度治所和相关地方略作分析:

1)宁北节度(后名剑川节度)。

宁北节度地当南诏与吐蕃交往的前沿,具有极其重要的军事战略地位。在改为剑川节度后,治所地望在今剑川县境。

据史料记载,宁北节度“本无城池,今以浪人诏异罗君旧宅为理所”【35】。这时的宁北城在“邓川州北三十里”【36】。据方国瑜先生考证,宁北城故址在今洱源县弥苴河中所桥东不远处。后来,南诏打败吐蕃后移治剑川,并改节度名为剑川节度,宁北城不变,但也没有什么发展。

剑川节度的治所地处南诏与吐蕃交往的前沿地带,当时政局的复杂性一方面决定治所的重要性,一方面又限制了治所的发展。南诏统治时期与北面的吐蕃时战时和,地处双方交界处的剑川就具有十分重要的战略地位。对它的争夺、占领和城池的陷落常常是双方势力进退的表征。史曰:“吐蕃出没,剑当其冲,数百年间亦多故也。”【37】受政治局势的影响,剑川节度治所的发展难以保持稳定。另外,它位于北纬26°分界线上,地理条件差。政治局势动荡不安和地理环境差这两点大大局限了节度治所的发展。

从现有资料看,对剑川节度治所的具体记载非常有限,但仍然可以确定几点:①南诏打败吐蕃以后,聚居剑川的民族人口渐由吐蕃变成僰人。即“蒙氏逐吐蕃以僰人居之,号义督睑”【38】。虽然改剑川为义督睑是大理国时期的事【39】,但仍然反映出在南诏、大理与吐蕃征战过程中剑川地方由游牧人口向定居农业人口转变的过程,这是剑川城市发展的前提。②剑川节度治所城池的出现大约在南诏时期。文献记载曰:“剑川州,汉属益州郡。唐为义督罗鲁城,一名剑川。”又曰:“罗武城址在剑川南十五里,唐时筑,即今瓦窑村。”【40】在今剑川县治南面的下登,即是唐罗鲁城的地处【41】。这个罗鲁城也许就是南诏剑川节度的治所。③受时局影响,剑川节度的领属关系并不固定,或吐蕃或南诏。史料曰:“南诏异牟寻……北结吐蕃,吐蕃据罗鲁城。”【42】蒙氏真正控制住剑川治所应当是在时局稳定以后。④虽然剑川节度治所受时局战事的影响,发展有一定局限,但其附近在南诏时期兴起了几处盐井产地,又使得节度治所的经济价值有所提高。史载:“剑寻东南有傍弥潜井、沙追井,西北有若耶井、讳溺井。剑川有细诺邓井。”【43】像傍弥潜井、沙追井就在距今剑川县城不远的沙溪、弥井。它们是剑川节度治所日后和平时期经济发展的有利条件。

2)云龙。

在汉代,今云龙地方因为有丰富的盐产而设有比苏县。到南诏以前,云南盐产地增加并扩大,在滇西、滇中、滇南都兴起了一些著名的盐产区,不再局限于古老的安宁和云龙盐井。这使曾经以盐产地取胜的云龙井受到极大挑战。南朝齐时废比苏县应当有这一因素的影响。直到唐朝,其地发展不大,仍然处于相对萧条的状况。

南诏时期,关于云龙盐产地只有细诺邓井被记录在册,时属剑川节度。经济地位的下降也使得其行政地位下降,在唐和南诏频繁调整行政建制时,云龙是被忽略的地方,没有政区设置,更没有城市的特征。

3)蒙秦睑(今漾濞地)。

在异牟寻改制以后,蒙秦睑作为一个行政区划出现。它的发展与当时的战局有关,但它的地理位置又说明它是一个具有特殊价值的聚落。

最早与漾濞设治直接关联的资料可能源出《大唐新语》。《大唐新语》记神龙三年(公元707年)唐九徵出兵西洱河,征讨吐蕃和建功立业之事,其中提到“漾水”和“濞水”,曰:“时吐蕃人寇蜀汉,九徵率兵出永昌郡千余里讨之,累战累捷。时吐蕃以铁索跨漾水、濞水为桥,以通西洱河,蛮筑城以镇之。九徵尽刊其城垒,焚其二桥……”【44】又据《资治通鉴》记载,六诏中有“樣備诏”【45】。据方国瑜先生考证,樣備诏就是蒙巂诏;漾濞的地理位置就在蒙巂境内;樣備诏或漾濞的名称源于漾濞江【46】。由此可知,漾濞是以江为名,且是永昌与西洱河之间的重要孔道。当时的漾濞江边不仅建桥,而且已经筑城。这样,漾濞江边的城池因其明显的军事防御性,为士兵的戍守据点,所以形成一个特殊的聚落。这个城址也许就是蒙秦睑的治所。

漾濞江边城址的地望应当与今天县治的地理位置有关联。从今天县治的地理位置来看,可知其地理环境有诸多不利之处,但它作为滇西交通孔道之地,是不能忽略的。这种地方,一旦战事发生,它就是咽喉之地,可以遏制战事的蔓延;而在和平年份,它就成为连接两地的重要通道。

4)永平(今永平地)。

永平即汉代的博南县地,晋永和年间因博南县设于东汉明帝永平年间而改名“永平”【47】。“唐时南诏置胜乡郡,宋时大理因之。”【48】整体情况比较萧条。

5)谋统郡(今鹤庆地)。

南诏时期,其地一直是剑川节度的辖地,直到“大和中,蒙劝丰祐于样共立谋统郡”【49】,才开始具有行政治所的身份。它与剑川有许多共同之处,故其城市的形成也是南诏以后的事情。

这就是洱海大区域中边缘区的基本情况。虽然有的属于行政设治,有的建筑了城池,但在南诏时期因各种原因都未体现出城市的特征。不过,它们自身所具备的一些经济因素在成熟后会有利于城市的形成。事实上,它们的发展演变比较缓慢,甚至在数百年后才有了城市的模样,但它们那种小河成溪、百川汇海的历史作用是不能忽视的。

有一点需要在此指出,虽然在洱海大区域内剑川节度治所的发展水平有限,但若对云南其他地区的节度治所考察后就会发现,它们通常已经在汉代开发的基础上,不仅城的本身具有一定的发展规模,其周边地也相应发展。整个经济发展水平高于首府区,城市也比较发达。如拓东节度治所在拓东城,“广德二年风伽异所置也。其地汉旧昆川。……东北有井邑城隍,城西有汉城”。不仅如此,贞元十年,南诏在破“西戎”后,曾经迁其部族“数万户以实其地”;从永昌“以望苴子、望外喻等千余户分隶城傍,以静道路”。又如永昌节度治所所在的永昌城,“盛罗皮始置柘俞城”,至阁罗凤时“渐就柔服”。当时永昌城是南诏一个通往西方和控制西方的据点,战略地位显赫。南诏常备军三万中就有1/3驻扎永昌,足见该城的作用。再如银生城是“交易之处,诸多珍宝,以黄金麝香为贵货”。而弄栋城原为唐代姚州都督府驻地,早有“泸南之巨屏”的称誉【50】。这些治所实际上都是南诏、大理国时期仅次于都城的城市【51】。

综合上述对洱海区域的城址和城市的分析,我们发现这一时期云南城市发展水平与行政层级高低发生偏离:靠近都城的、政治地位较高的、分布在首府区域内的城市发展水平不一,有的已经形成城市,有的还处于城市孕育期。那些远离都城的、所谓“统治粗放”的节度都督治所中有的已经形成城市并发展起来,且发展水平高于首府区治所。这种局面的形成,恰好从另一方面证实公元7世纪至8世纪时,云南社会发展总体水平提高,城市形成发展并不完全因为南诏政权的政治扩张而存在,并不因南诏的行政层级高低而形成相应的城市层级水平。相反,城市体现出自身经济因素的发展成熟,即市场因素的成熟。当时各节度治所选址虽然有南诏政治控制需要的因素,但是,其选择基本是根据该地社会发展水平,以及对周边的辐射和控制能力来确定的。还是那句老话,仍然体现出政权常常通过行政设治对经济发展追认的一面。

(二)对南诏城市行政层级初建的分析

早在南诏城市形成以前,中央王朝在云南地方设郡置县就开始建立起一种由中央而地方的自上而下的行政层级管理体系。这种政治上的行政层级管理模式和南诏部族社会自身发展经验的积累,为以后南诏初步建立城市行政层级奠定了基础。在此之所以言“初步建立”,是因为从城市行政层级初建到城市管理体制的最终完成实际上经历了一个漫长的历史过程。

虽然洱海区域早有设治,但中原王朝对其地民众的管理受社会发展的影响,一直实行特殊政策。在设治后的数百年,中央政权与土著势力的争斗就没有停止过,即使到了唐朝,唐人眼里的云贵川边地的居民仍然属奸猾之辈,即“攻劫在心,农桑之余,便习敌斗。若不四面征战,凶恶难悛”【52】。基于中原王朝自身的能力和边疆地区社会发展的特殊性,唐朝在汉晋边郡制基础上对这些地方实行羁縻州制度。

唐高宗立国之初,沿袭隋朝州县二级制。唐太宗贞观初年,省并天下过多州县后,又依山川地势之便分天下为十道。唐玄宗开元二十一年(公元733年)又作调整,改十道为十五道,诸道区划渐成定制。在这样一种行政层级的关系里,西南地区时为剑南道,设剑南节度使,使治在成都府,行使“西抗吐蕃,南抚蛮僚”【53】的政治功能。其下又设置有羁縻府州,设置的原则是“即其部落列置州县。其大者为都督府,以其首领为都督、刺史,皆得世袭。虽贡赋版籍,多不上户部,然声教所暨,皆边州都督、都护所领,著于令式”【54】。据此,唐朝初年在云南地方设置的就是羁縻府州县,皆属剑南西川节度使统辖。

最初,唐朝廷以巂州(今四川西昌地)和戎州(今云南昭通地)作为经营云南的据点,后在滇池和洱海区域设立了都督府以加强控制云南地方。在滇池地区,武德四年(公元621年)置南宁州总管府,武德七年(公元624年)改为都督府。初建时听令于巂州都督府,后治味县(今曲靖),较稳定地控制了南宁地方。在洱海地区,贞观二十三年(公元649年)设縻州都督府(今云南元谋县地),作为控制洱海地区的重要步骤,至麟德元年(公元664年)置姚州都督府(今云南姚安县地),直接管辖洱海地区。与汉晋的州县相比,唐都督府下的州县数量、名称等都有许多变化。这是天宝战争以前云南羁縻府州的大致情况。

显然,唐时的羁縻府州有明显的军事管理体制特征。但从另一角度看,也可以看成是中原王朝对边地实行的一种以怀柔为主的较为灵活的统治方式。从政治上看,汉晋时期在边地主要实行由中央委派官员和当地部族首领共同治理的土流并治策略。而唐朝羁縻府州的行政官员直接用当地部落头领充任,较之汉晋时期的政策表现出更加宽松放任的一面。经济上,唐朝廷对羁縻府州又实行“虽贡赋版籍,多不上户部”,“不征科赋,仅怀柔而已”的政策,所以,羁縻州在经济上也有较大的自由度。尽管唐朝的羁縻州归羁縻都督府管理,而羁縻都督府之上又有边州都督府(边州都督府的官员为中央委派,其地位高于羁縻都督府),但因西南地区社会发展的局限,故边州都督府对羁縻府州的控制是十分有限的。

从云南历史的发展看,无论是前朝的边郡制还是唐朝的羁縻府州制,政治和经济上的宽松放任在相当程度上助长了地方势力的成长壮大。而且,汉唐以来所实行的边地地方管理方式,对南诏立国建制提供了行政层级管理的经验。自蒙氏走出巍山、在其势力向外扩张的同时,南诏也不断加强和完善自身统治管理机制。到异牟寻改制以前,南诏已经在中央建官立制,对地方则在前代各级政区的基础上划分了六赕、六节度、二都督的行政区管理【55】。到异牟寻改制后,六赕扩为十睑(又作十赕),并在原六节度的基础上增铁桥节度(今迪庆、丽江地区和盐边诸地)【56】。

南诏政区的划分有政权自身发展特点的影响,如某“赕”的形成往往与某部族聚居地相关。但这种划分中有许多又与汉唐时期的各级行政设治相关,比如,邓川赕即唐退备州地,蒙舍赕即唐蒙舍州,赵川睑即唐河东州,勃弄赕即唐匡州地等;又如,南诏节度都督区的划分系仿唐制,多置于首府区的外缘地等等。由此深入,可以确定南诏早期城市的层级已经因政区行政层级的差别而诸层区别开来了:一个由赕和节度都督区治所而表现出来的层级在一定程度上就是南诏城市的政治行政层级。不过,这种依附于政区的行政层级还不等同于南诏的城市分层。

如果我们将公元738年皮罗阁走出巍山和739年他在洱海西岸建造都城视为南诏发展史上具有里程碑意义的事件的话,那么,南诏所确立的都城在洱海区域城市发展史上就具有划时代的影响。据此,在南诏政区的首府区内实际上有了一个真正的核心,它以太和城、羊苴咩城、大厘城为都城的组成部分,构成了整个洱海区域,甚至是整个云南地区的最高级中心级城市。由于都城是政权的核心所在地,政治地位最高,故而城市的行政层级也最高,这一点远非首府区及各节度都督区的其他城市所能相比。

这样,在南诏政权的统辖下,城市的行政层级关系实际由都城一都城以外各赕或睑治所以及节度都督治所构成。这种自上而下的、由都城而地方城市的二级统属关系,应当就是南诏时期城市行政层级体系的最初形式,也是洱海地区城市体系初建的一个重要标志。所要注意的是,这种城市的行政层级与城市经济发展水平层级并不完全一致的现象,在中国社会延续至今。

与城市行政层级初建不相适应的一点是,虽然南诏受到汉唐行政管理模式的影响,建立了官制,但受其自身发展的局限,军政和民政的区分尚不明显,官制中仍然带有浓厚的军事首领统领部族的色彩,这是部族社会军事制度的遗留。到目前为止,极其有限的资料使我们难以划分南诏城市管理和政权管理间的差别。这使我们不得不承认这是南诏城市在形成之初和发展过程中的一大局限。尽管如此,我仍然想做一点分析,力求勾勒出城市管理的最初线索。

根据《云南志·条教第九》。【57】的记载,我们可以看到南诏官制的大体情况,其中与城市有关的主要有以清平官和大军将为核心的中央决策集团的最高级官员和以六曹长(后改为九爽)等为代表的职能部门的长官。

史载:“其六曹长即为主外司公务。六曹长六人,兵曹、户曹、客曹、刑曹、工曹、仓曹,一如内州府六司所掌之事。又有断事曹长,推鞫盗贼;军谋曹长,主阴阳占候,同伦长两人,各有副都,主月终唱。诸曹稽逋如录事之职。曹官文牒下诸城镇,皆呼主者。六曹长有功效明著,得迁大军将。大军将一十二人,与清平官同列。每日见南诏议事。出则领要害城镇,称节度。有事迹功劳殊优者,得除授清平宫。清平宫六人,每日与南诏参议境内大事。其中推量一人为内算官,凡有文书,便代南诏判押处置,有副两员勾当。又有外算官两人,或清平官或大军将兼领之。六曹公事文书成,合行下者一切是外算官,与本曹出文牒行下,亦无商量裁制。又有同伦判官两人,南诏有所处分,辄疏记之,转附六曹。”随着社会发展,官制也在变化,故樊绰说:“近年已来,南蛮更添职名不少。”在南诏着力势力扩张时期,官员的提拔与军功密切相关,即“诸在职之人,皆以战功为褒贬黜陟”。

通过这些珍贵的记载,可知南诏前期在中央初步建立起以清平官和大军将为核心的官僚体系。在当时的条件下,地方官制远不够健全。在地方还没有建立起行政、财政和司法三权分立的执事官员时,对城市诸事务的管理似由中央那些具有专项管理职能的部门“六曹”来执行,并由地方的“理人处”和相关官员来完成。

资料显示,对都城以下的重要城市而言,主要官员显然由大军将出任,即“大军将一十二人,……出则领要害城镇,称节度”。在这里,大军将既是中央官员,也是地方的最高长官,集中央和地方事务为一体,权力极大。由于大军将是其所出任的治所的最高长官,所以说,在一定时期内,南诏重要城市的最高长官是由中央一些位高权重的官员兼任的。

资料又显示,中央职能部门“六曹”所司职事包括中央对地方财、政、军、司法等庶务的管理权。具体说来,六曹是通过“曹官文牒下诸城镇”来实现对地方具体庶务的管理的。如“每岁十一、十二月农收既毕,兵曹长行文书境内城邑村谷,各依四军,集人试枪剑甲胄腰刀,悉须犀利,一事阙即有罪。其法一如临敌”。这是一条关于六曹中的兵曹管理军务延及地方的资料。以此推论,南诏城市诸事务也应当由六曹相关官员及僚属管辖。

资料还记载说,地方是“每有征发,但下文书与村邑理人处”,而且“百家已上有总佐一,千人已上有理人官一。人曰万家以来,即制都督,递相管辖”。

这样,南诏地方大致形成一个由中央六曹——村邑理人处,以及由总佐、理人官和都督等构成的递相管辖的行政管理系统。在这样一个管理系统中,中央官和地方官还时而混为一体,地方行政中糅合有浓厚的军事色彩。而且,如果以此探讨城市管理的问题时,就会发现城市和乡村管理的界限还十分模糊,且仍有军政和民政共治的色彩。这是时代的烙印。

公元779年以后,南诏的统治者异牟寻进行重大改制,使中央和地方官的分工、军政和民政的分工较前期细密而明确,城市行政管理有细微变化但没有根本改进。这是城市发展水平所局限的。

异牟寻改制后首先是中央官的分工更加细密,职能机构更加完备,中央官和地方官的分离更加明确。根据《新唐书·南诏传上》的记载,过去的清平官在改制后分为坦绰、布燮、久赞,“决国事轻重,犹唐宰相也”。大军将则发生较大变化,他与酋望、正酋望、员外酋望、员外等官名列在一起,“犹试官也”。这样一来,原来地位显赫的大军将似乎不再是内与清平官同列、“出则领要害城镇,称节度”的中央要员。唐代的“试官”是虚衔,只有在任具体职事时才具有真正的权力。不过,对南诏大军将的情况仍需要具体分析【58】。改制后,原来执掌国家庶务的部门“六曹”曰“九爽”。“爽,犹言省也。”其中,“幕爽主兵,琮爽主户籍,慈爽主礼,罚爽主刑,劝爽主官人,阙爽主工作,万爽主财用,引爽主客,禾爽主商贾,皆清平官、酋望、大军将兼之。”“爽,犹言省也。都爽,总三省也。”同时有掌马务的乞托、掌牛务的禄托和掌仓廪的巨托,也是由清平官、酋望和大军将兼任。还有掌管赋税的爽酋、弥勤和勤齐等等。在这里,除了中央机构随社会发展更加健全外,中央官的职权划分比较明晰。由于大军将职权的变化,他只时而兼任“爽”官,似没有再出任“要害城镇”的节度。由此看来,中央官兼任地方官的情况略有变化,是否可以说是南诏地方官制较以前趋于稳定和成熟。

改制后,地方管理实为两个系统:一是相对成熟的军政系统,设大、中、下、小四级府,主要管理乡兵。这类“军府”,大府主将曰演习,副将曰演览;中府主将曰缮裔,副将曰缮览;下府主将曰澹酋,副将曰澹览;小府主将曰幕撝,副将曰幕览。此外,“府有陀酋,若管记;有陀西,若判官”。一是民政系统,管理百姓,即“百家有总佐一,千家有治人官一,万家有都督一”。这个民政系统和过去一样。较前不同的是,由于没有大军将的介入,总佐、治人官和都督那样的地方上下统属关系就更稳定了。

根据现有的一些资料分析,虽然异牟寻改制使得行政官员的权力有较大变化,但至少在贞元十年时,地方节度和大军将仍然有较高的地位,如节度不仅统领一方城池且是南诏政权的代表,大军将仍然是南诏政权中仅次于清平官的要员。此外还有“城使”和“镇使”,地位又次于大军将和节度。对不同层次的城镇行使着管辖权,成为当时城或镇的最高管理者。这一点可以从贞元年间南诏在各城镇接待袁滋一行的史料中加以佐证。据《云南志》的记载,袁滋一行至安宁城,是由“城使段伽诺”率兵卒“去城五十里迎候”。到曲驿,“镇使杨盛”率军卒“去驿一十里迎接”。过欠舍川时,“首领父老百余人,蛮夷百姓数千人”,以及“云南节度将五十匹马来迎”。到云南城,“节度蒙酋物”率军卒“去城一十里迎候”。到白崖城,“城使尹磋”率军卒“去城五里迎候”等等。在接近大理都城时,迎宾的规模逐步升级,在渠敛、龙尾关时,皆由大军将出迎;到大和城则由清平官、大军将等率众出迎【59】。如此看来,在当时南诏十分重视与唐王朝交好的社会背景下,“城使”、“镇使”可以代表南诏政权率军或率众出迎,本身就说明其地位和身份。他们作为城或镇的军事首领没有问题,由于城或镇的社会发展,他们的地位和身份向行政官员的过渡也已经显现。所要注意的是,由于社会经济发展不平衡,上述城镇有的可以列入城市的行列,有的尚处于城市形成的过程之中【60】,加之城市管理常常滞后于城市形成,所以,在南诏城市形成时期,城市的管理仍明显带有军事管理特征。

基于这一时期南诏地方城市形成的事实,尽管史料中没有具体记载城市的管理,但我认为当时地方基层的管理模式已经不仅仅适用于村邑,也应当包括那些刚刚形成的城市。而且,当时城镇管理上有军政与民政不分、军政常常取代民政、城市与乡村管理界限模糊等状况。它是云南古代社会也是古代城市发展进程中长期存在的现象,也是城市发展水平不高的表现。

注释:

【1】《旧唐书·地理四》,中华书局标点本。版本下同。

【2】张九龄:《敕西南蛮大首领蒙归义及诸酋首领书》,见《张曲江集》卷7,《四部备要》本。

【3】《旧唐书·地理志四·剑南道》,中华书局标点本。

【4】夏鼐:《谈谈探讨夏文化的几个问题》,载《河南文博通讯》1978年第1期。

【5】《云南志·云南城镇第六》。

【6】参阅附图三。

【8】《云南志·六睑第五》、《云南志·云南城镇第六》。

【9】《新唐书·南诏传》,中华书局标点本。版本下同。

方国瑜主编:《云南地方史讲义》中册,云南广播电视大学出版。版本下同。

【10】方国瑜主编:《云南地方史讲义》中册。

秦树才:《论南诏的建制与改制》,载《思想战线》1999年第2期。

【11】参阅秦树才文。

【12】参阅附图四。

【13】“大理”之名出现稍晚,段氏将其作为政权的名称长期使用。为了行文叙述的方便和遵从习惯称谓,使用“大理古都”的字样。特此说明。

【14】这涉及到唐王朝和南诏政权对洱海区域实行行政管理的诸多问题,留待下面有专章分析,此不赘述。

【15】陈文:景泰《云南图经志书》卷之五《蒙化府》,云南大学图书馆藏抄本。下同。

蒋旭:康熙《蒙化府志》卷1,大理州文化局1983年翻印本。下同。

【16】蒋旭:康熙《蒙化府志》卷1。

【17】李昆声:《南诏大理城址考》,载《云南考古学论集》,云南人民出版社1998年版,第339页。

【18】云南省博物馆:《云南巍山县巄*[山+于]图山南诏遗址的发掘》,载《考古》1959年第3期。

【19】云南省博物馆巍山考古队:《巍山巄*[山+于]山南诏遗址91年~93年度发掘综述》,载《云南文物》第36期(1993年12月)。

【20】云南省测绘局:《云南省地图集》巍山县。

【21】刘文征:天启《滇志》卷之三,古永继校点,王云、尤中审订.云南教育出版社1991年版。版本下同。

【22】《云南志·云南管内物产第七》。

【23】《云南志·六睑第五》。

【24】刘慰三:《滇南志略》卷2,《云南史料丛刊》第13卷。下同。

【25】庄诚:万历《赵州志》序,大理州文化局1983年翻印本。下同。

【26】《云南志·六睑第五》。

【27】《云南志·云南城镇第六》。

【28】《云南志·云南城镇第六》。

【29】《华阳国志·南中志》,刘琳校注本,第445页。

【30】《云南志·云南城镇第六》。

【31】《新唐书·南诏传》。

【32】朱惠荣:《汉晋时期西南边疆的综合地理分区》,载《面向新世纪的历史地理学》,齐鲁书社2001年版。

【33】罗瀛美、周沆:光绪《浪穹县志略》卷4,《中国方志丛书》华南地方第260号,成文出版社1967年影印本。版本下同。

【34】方国瑜:《两爨六诏地理考释》,《方国瑜文集》第一辑。青索乡今属洱源县,引者注。

【35】《云南志·云南城镇第六》。

【36】周季风:正德《云南志》卷3,《云南史料丛刊》卷6。版本下同。

【37】王世贵、张伦:康熙《剑川州志》卷3,书目文献出版社1967年影印本。版本下同。

【38】景泰《云南图经志书》卷5。

【39】《元由·地理志·云南行省》,中华书局标点本。

【40】天启《滇志》卷之二《地理志》第一之二;卷之三《地理志》第一之三。卷之三处有“罗武城”,当是“罗鲁城”之误,引者注。

【41】《中华人民共和国地名词典·云南省》第382页。

【42】佟镇、邹启孟:康熙《鹤庆府志》卷4,书目文献出版社1998年影印本。版本下同。

【43】《云南志·云南管内物产第七》。

【44】刘肃:《大唐新语》卷11,中华书局《丛书集成》本。

【45】《资治通鉴》卷214,中华书局1976年第4次印刷本。版本下同。又据王叔武先生考,这条记载源出唐人窦滂的《云南别录》,故也是记录“樣備”较早的资料。参阅王叔武辑著《云南古佚书钞》,云南人民出版社1981年第2次印刷。

【46】方国瑜:《两爨六诏地理考释》,《方国瑜文集》第一辑。

【47】刘玉珂等:光绪《永昌府志》卷9,《中国方志丛书》第28号,成文出版社1967年影印本。

【48】周季风:正德《云南志》卷13。

【49】《元史·地理志·云南行省》。

【50】李吉甫:《元和郡县图志》下,贺次君点校,中华书局1983年版。

【51】这一段落所引资料除专门注明出处外,均出自《云南志》。

【52】《云南志·云南界内途程第一》。

【53】《旧唐书·地理一·总序》。

【54】《新唐书·地理志·羁縻州》。

【55】《云南志·六睑第五》与《云南志·云南城镇第六》。

【56】《新唐书·南诏传》;方国瑜主编《云南地方史讲义》中册。

【57】《云南志·南蛮条教第九》。

【58】据唐制,“试官”虽然是虚衔,但笔者对这条史料有疑问。由于大军将与清平官、酋望一样可以兼任“九爽”的长官,且在实际政务(如对外事务)仍然有较高的地位,故一概言其为“虚衔”似不符合当时的情况。存疑待考。

【59】《云南志·南蛮疆界接连诸蕃夷国名第十》。

【60】具体的城镇将在下文中分析。