郑和航海的终极点——比剌及孙剌考

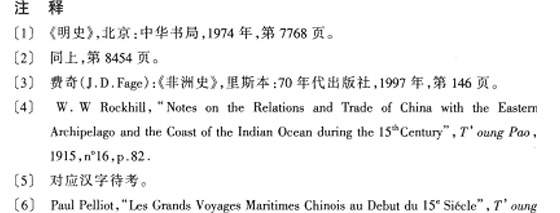

郑和航海的终极点,与郑和下西洋的动机及结束的原因一样,是郑和研究的基本问题之一。据《明史·郑和传》载,郑和七下西洋所经国家与地区如下:

和经事三朝,先后七奉使,所历占城、爪哇、真腊、旧港、暹罗、古里、满剌加、渤泥、苏门答剌、阿鲁、柯枝、大葛兰、小葛兰、西洋琐里、琐里、加异勒、阿拨把丹、南巫里、甘把里、锡兰山、喃渤利、彭亨、急兰丹、忽鲁谟斯、比剌、溜山、孙剌、木骨都束、麻林、剌撒、祖法儿、沙里湾泥、竹步、榜葛剌、天方、黎伐、那孤儿,凡三十余国。[1]

多数学者认为,第四至第七次下西洋中,最远航行已至非洲东海岸,但对于航行的极点,尚无定论,主要是两个位于东非地名至今未得确考,但这是一个无可回避的课题。《明史》称:“又有国曰比剌,曰孙剌。郑和亦尝裔敕往赐。以去中华绝远,二国贡使竟不至。”⑵因此,“比剌”与“孙剌”的考证是一个牵涉至郑和航海终极的重大问题。

著名非洲史专家费奇(J·Q·Fage)曾指出:“综合运用考古资料、口碑、阿拉伯及葡萄牙资料,才能比中、南部班图地区更加深入地重塑津巴布韦高原上诸班图王国的历史。”⑶

除了费奇列举的4种史料外,汉语的记载也很重要,因此,东非沿海地区历史的探讨,需要考虑到上述几个因素。

迄今为止,在中国与东非关系史研究方面,考古成绩斐然,以出土实物较信服地证明了双方之间悠久的贸易关系。汉语资料的发掘与研究,也做了大量的工作。较薄弱的研究领域是口碑、阿拉伯及葡萄牙资料的发掘与研究。

本文拟从阿拉伯及葡萄牙史料出发,对比剌及孙剌的位置及其辞源进行新的勘同。

几位20世纪著名的汉学家,如柔克义、伯希和及戴文达对这两个地名有过涉及与考证。

1915年,柔克义提出:“孙剌为巽它(Sunda)之误。”⑷

1933年,伯希和评述,否定了柔克义的考证,但未能有结果。

……最后是比剌和孙剌。这最后两个名字值得我们费时多探讨一番。它们出现在郑和经访的国家名单中。这个单子在郑和传的末尾。由于不剌哇之名未出现在这个单子里,柔克义猜测(第82页及第614页。第614页上对北刺的解释系疏忽)说,比剌为不剌哇之误。至于孙剌,据他说(第82页),孙剌为巽它(Sunda)之误。然而,《明史》中不但有一条关于不剌哇的消息(卷三二六,第4页反面),而且还说(卷三二六,第6页反面):“又有国曰比剌,曰孙剌。郑和亦尝齋敕往赐。以去中华绝远,二国贡使竟不至。”全部的问题在于探知,郑和传以《明史》这一消息为依据,还是《明史》发挥了郑和传中对这两个国家的涉及。我坚信,二文出于确实涉及了比刺和孙剌这两个国家的同源。郑和传末尾单子中不剌哇的省略纯系偶然。如果我们考虑到南巫里和喃渤利的情况,《明史》将同地、同国写入不同的国传,不剌哇的省略并不能证实柔克义对比剌和不剌哇考证的假设。此种情况无独有偶。至于孙剌,即使是在(爪哇的)巽它,也不一定就是Souen-ta(巽它)的对音。Souen.1a也可能是将Sekandar写成Sou—kan-la⑸一类的转写。但此地在马来西亚,孙剌不可能在那里,因为“去中华绝远”,我提不出解决这个名字的办法。⑹

伯希和所推测的“同源”,实际上是《明实录》中的记载。

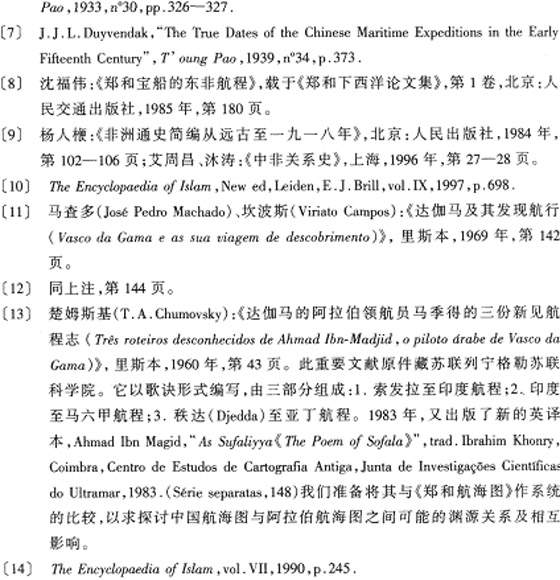

1939年,戴文达引用了《明实录》,将比剌和孙剌以拼音形式”Pi—la”和”Sun—1a”标出,未能找到外文名称。⑺

而后,西方学者放弃了有关考证,至今未有结果。

似乎中国学者不知前述西方三大家的有关考证。过了四五十年后,开始关注这两个古地名的考释,功力最深者当沈福伟莫属。他认为:

比剌、孙刺既然都和麻林一样,属于“去中华绝远”的地方,推测它们和基尔瓦同在中世纪阿拉伯地理学家所称的索法拉国境内。这索法拉国北起桑给巴尔岛对岸潘加尼,南至林波波河以北,几乎相当于坦桑尼亚和莫桑比克的全境。十六世纪以前,莫桑比克境内重要海港仅见两处,一是南纬15°4′的莫桑比克港,一是南纬20°12′的索法拉。比剌相当于莫桑比克,译出了末尾的音节,孙刺则是索法拉的音译。两处海港都在德尔加多角季风航行区外,那里是中国帆船从未莅临的热带风暴和漩流横行的航行禁区。⑻

首先,需要指出的是:“索法拉国”不是一个严格意义的国,只是一个阿拉伯人建立的商业城邦。⑼

其次,“比剌相当于莫桑比克,译出了末尾的音节,孙剌则是索法拉的音译”之说似乎有点简单、仓卒。论者未能考出这些东非地名的原文,完全是根据它们汉语拼音音训的近似而得出的判断结论。

“索发拉”来自阿拉伯语”Sufala”意思是“浅滩”。⑽

莫桑比克,葡语今作Mozambique。其最早的书写形式见于达伽马船队的航行日志,有MocobiquyE⑾和Moncobiquy⑿两种写法,均来自阿拉伯语。在阿拉伯语中,“莫桑比克”最早的形式是15世纪末的“Muqanbidji”。⒀在约1550年成书的《基尔瓦史(History 0f Kilwa)》中,作”Musanbih”。⒁在当地土著语言斯瓦西里语中,写作“Musambiki”或“Msambiki”。⒂据说是“光明到来”的意思。⒃无论是古今葡语还是阿拉伯语及斯瓦西里语中,均无近似“比剌(bila)”的发音,可见这一音训是有问题的。

排除了这一考证后,需要找到“比刺”的地理位置及其发音或书写形式。

罗荣邦解释“‘比剌’是赞比西河口的Zembere,⒄或德拉戈阿湾旁的Belugaras,……”⒅

罗考的不足也是语音不对合。

《古代南海地名汇释》考曰:“或谓即今非洲(今非洲瓜达富伊角外的阿蔔德库里(Abd A1-Kuli)岛)。”⒆

不知作者所据,然对音差异太大,不足取。

此外,同书在“比喇湾”条中说明:“比喇湾《坤舆全图》。在今非洲索马里瓜达富伊角附近洋面。”⒇

此说在音考上无大问题,但与《明史》所说的“以去中华绝远”这一地理特征相悖。

因此,比较客观与科学的考证,必须达到读音与事实皆相符的条件。核对《明史》,不难发现:以上4种意见均有不符,理应排除。

从前引《明史》的相关记载,可知“比剌”最基本的地理特征是“以去中华绝远”,因此,它应该是郑和下西洋的终极点。

要回答的问题是:郑和下西洋最远到了哪里?

为此,首先要了解历史上,尤其是郑和时代的西洋的概念。

长期以来,学者们集中探讨的是东、西洋的分界[21],而且意见歧异不一,尚不见对西洋的终极有任何涉及。

如果接受“印度洋及其沿海说”的观点,我们可以发现,它与阿拉伯人的概念有很大的相同之处。

10世纪的马苏第说“……同样,我们已经提到,中国海与新罗国相连,而僧祇海的海界一直延伸到索发拉国和盛产金子及其他珍奇、气候炎热而土地肥沃的瓦克瓦克国。”[22]

11世纪的比鲁班尼(Bimni)则更明确说:“在最大的海里航行的人们参观的最西端一部分是僧祇人的索发拉,它‘位于埃及一侧’。人们乘船再无法继续远航了,其原因是该海的东北一侧一直深入到陆地,并且还是由多处进入陆地的。”[23]……另一个海湾[位于库尔朱姆(即红海)海湾之后]地处蒙昧人之海。然后,大海一直延伸到僧祇人海岸的索发拉。由于我们上文提到的那些需要逾越的严重危险,船支从来不敢越过此地一步。西洋就是在此海结束的。”[24]

这一概念至14世纪仍流行。“印度洋及其岛屿起始于中国东部,位于赤道以上(南),它从西边开始,经过瓦克(wak)地区,向僧祇人的索发拉延伸,接着又通向僧祇人地区,一直到达粥琶罗(贝伯拉)地区,此处有一个海峡。”[25]

根据阿拉伯文献,“人们分别称之为中国海、印度海、阿比西尼亚海。它的海岸,从南端开始依次是僧祇人地区和伯贝拉地区(位于亚丁湾)……随后,这个海陆续流经摩迦迪沙城、索发拉地区、瓦克瓦克地区和其他民族的地区。在这些地区以远则只有沙漠和大片荒僻地。在这个海上,靠近其发源地的是中国,接着是印度,然后是信德,再其次是具有一些沙丘的也门沿海地、扎比德(Zabid)和其他一些地方,最后是位于这个海最尽头的僧祇人地区……”[26]。

因知,在14世纪以前的阿拉伯人地理概念中,印度洋东起“中国东部”,西尽“僧祇人海岸的索发拉”。这是阿拉伯世界对印度洋或西洋的定义。尽管中国史乘在起点上与其不同,但在终点上是一致的。

西洋的终极,也就是说郑和下西洋的终极应该是“僧祇人海岸的索发拉”,即“僧祇国的索发拉”。因此,“去中华绝远”的比剌应在该地。

据权威的新版《伊斯兰百科全书(JP:he Encyclopaedia of Islam)》,莫桑比克岛“最早的名字是Bilad-al-Sufala”[27]。在这个阿拉伯语地名中,al是冠词,Sufala就是索发拉。Bilad是个普通名词,义即国家。据此,我们认为,“比剌”是“Bilad-al-Sufala”中“Bilad’’的对音。“比剌”是“(索发拉)国”的简略音译。此考与《明史》的有关记载,无论从音训还是事实上分析,皆相符,应可视为定论。将一个专有名词仅译其普通名词部分的情况无独有偶,例如1459年的《毛罗世界地图》将“马达加斯加岛”简略为“岛(Diab)”[28]。

从《明史》可知,“比刺”与“孙剌”二地必相邻近。中国史料记载,东南亚有孙剌,还有“印度的拉克代夫(Laccadive)群岛乃至非洲东岸索科特拉(Socotra)岛等说。”[29]“印度的拉克代夫(Laccadive)群岛”说可能是因为《明史》中将孙剌置于溜山之下的缘故。“非洲东岸索科特拉(So- cotra)岛说”大概是从Sunla与So(coto)ra发音的近似得出的。

沈福伟肯定地说:“孙刺则是索发拉的音译。”这也是从Sunla与So(fa)la发音的近似得出的,属于一种主观的考证。

《明史》称:“又有国曰比剌,曰孙刺。郑和亦尝裔敕往赐。以去中华绝远,二国贡使竟不至。”从比刺与孙剌排列的位置秩序及“以去中华绝远”一语分析,“印度的拉克代夫(Laccadive)群岛”说应该排除,它不在“去中华绝远”处。其次,比剌在孙剌之前,位于“去中华绝远”处的是孙剌。索科特拉不是当时东非沿海航行的最南点,因而“非洲东岸索科特拉(Socotra)岛说”也应放弃。余下要集中分析的,便是沈福伟的“索发拉音译说”。此说的语音勘同之缺陷,前有论及,不再赘述。

笔者在一份15世纪末的阿拉伯航行指南中,检得一有关史料:“向大陆方向航行,抵达大陆线,同伴啊,直至有名的Salan,这是Sofala以南的一处浅滩。我的领航员,到处是沙子!此处无粘泥,也无珊瑚礁。”[30]

从对音上分析,Sfdan与Sunla(孙剌),尽管鼻音后移,音值最近似。从史实及地理位置来看,它位于当时东非沿海航行的最南点,符合“去中华绝远”的条件。

据此,笔者认为,孙剌是Sfllan的译音,其地位于“索发拉以南”。

在历史上,莫桑比克海峡地区是黄金、象牙、红木、奴隶及龙涎香贸易的重要集散中心。从唐、宋以来,中国载籍中的有关记载比比皆是。

一、“僧祇”与“三兰国”

《新唐书·南蛮传》载曰:咸亨至开元年间(670—724年)室利佛逝国进“又献侏儒、僧祇女各二”[31]。稍后,此类记载不绝于书。

僧祇为Zani的译音。[32]这是古代阿拉伯人、波斯人对东非黑人的称呼,他们居住的东非沿海地区称Zanjibar。[33]

唐朝宰相贾耽(730—805年)在于801年左右完成的《贞元十道录》中记录了从广州经波斯湾到东非的航程。它保留在《新唐书·地理志》的“广州通海夷道”中:

自婆罗门南境,从没来国至乌剌国,皆缘海东岸行;其西岸之西,皆大食国,其西最南谓之三兰国。 自三兰国正北二十日行,经小国十余,至设国。又十日行,经小国六七,至萨伊瞿和竭国,当海西岸。又西六七日行,经小国六七,至没巽国。又西北十日行,经小国十余,至拔离磨柯难国。又一日行,至乌剌国,与东岸路合。[34]

至于文中所云三兰国的地望,众说纷纭。计有索马里北部“泽拉港说”,坦桑尼亚“达累斯萨拉姆说”,“桑给巴尔说”及“亚丁(波斯萨珊王朝统治时期其地被称为Samran)说”等。

从对音来看,即使是汉语拼音对汉语拼音,“泽拉”和“桑给巴尔”也与“三兰”相去甚远。“达累斯萨拉姆”中的“萨拉姆”有些相近,但从史实上分析,似乎不太可能,它是在1862年才得名的。[35]波斯萨珊王朝的统治从224年至651年,因此“亚丁说”也应排除。

张星煨认为“必在更南东非洲沿岸”。[36]沈福伟的定义“是坦噶尼喀和莫桑比克的黑人居住区。……大致北起桑给巴尔岛对面的瓦米河口,南至林波波河流域,都在三兰国范围以内”[37]。《中非关系史》则指出:

从贾耽的整段记述中看,他称的设国、设巽国、乌剌国等,在当时只是沿海地区的一个港口集镇,三兰国也不会例外,它不可能是一个囊括东非大片地区的国家的名称。事实上,到5—9世纪时东非历史上也未曾出现过这样大的国家。判断三兰国的今天位置,应依据贾耽称的“正北二十日行,经小国十余,至设国”这段关键性的话,以及三兰的称呼来考查。

从席赫尔港向南航行20天,按日航平均90海里计,共l,800海里,约到达今坦桑尼亚沿海地区。贾耽记载的三兰国可能是坦桑尼亚沿海的某个港湾城市。“三兰”应是阿拉伯语Salaam的直译,意为安宁、和平。阿拉伯人在古代用Salaam命名的城市有数处,如巴格达便是其中之一。用该词命名的城市有两种情况:一是城市建于风平浪静的港湾边;二是城市经过一段混乱时间,又获得和平后被重新命名,达累斯萨拉姆便有这种成分在内。但有的在过了一段时间后,又有了其他的名称,贾耽记载的“三兰”可能属于这一种。早在西元前后,就有阿拉伯商人前往东非,从7世纪起,阿拉伯人更是成批前往东非,在沿海地区建立了一系列城邦。在坦桑大陆沿海建立的城邦包括坦噶、庞加尼、乌汤德韦、卡奧莱、孔杜奇、基西马尼.马菲亚、基尔瓦等,根据这些城邦的发展先后看,基西马尼.马菲亚是贾耽所指之“三兰国”的可能性更大,因为基西马尼一马菲亚是八九世纪阿拉伯人在东非沿海南部建立的一个最重要的贸易中心,符合贾耽称的三兰国位于大食国‘其西最南。’而基尔瓦在12世纪末‘才成为有一定重要性的城市’,且在基西马尼.马菲亚发现了8至9世纪的中国钱币。另外,马菲亚岛在中世纪属割勒吉群岛(Zaledji Islands)的一部分,伊德里斯在1154年曾写道:中国人在遇到麻烦后,便把他们的贸易转移到紮勒吉群岛,它位于桑给海岸的对面。Zaled讧在语音上又与“三兰”有近似之处。[38]

我们认为,Sfilan比基西马尼一马菲亚更南,因此更符合贾耽“其西最南谓之三兰国”一语。Salan应为“三兰”的原音,而且马达加斯加在汉语中也有“昆仑层期国”一名,可以对上“三兰国”。

二、“昆仑层期国”

宋朝发明了指南针,进一步促进了远航事业。此时,宋代中国与东非地区已有直接交往,航海远达昆仑层期国。

昆仑一词在汉籍中的含义很多。[39]在此,我们集中探讨其指东非地区的情况。宋周去非在《岭外代答》卷三中曰:“西南海上有昆仑层期国,连接大海岛。……及产大象牙、犀角。又海岛多野人,身如黑漆,拳法。诱以食而擒之,动以千万,卖为蕃奴”。宋赵汝适在《诸蕃志》昆仑层期国条中亦云:“转卖与大食为奴,获价甚厚。”非洲的昆仑,其阿拉伯名称为Kumr[40],即马达加斯加岛。

“层期”为唐朝的“僧祇”。

三、“层摇罗”

至元,海外贸易进一步发展。曾还至东非的汪大渊所撰《岛夷志略》载:

层摇罗国居大食之西南,崖无林,地多淳,田瘠穀少,故多种薯以代粮食。每每贩于其地者,若有谷米与之交易,其利甚薄。气候不齐,俗古直。男女挽发,穿无缝短裙。民事纲罟,取禽兽为食。煮海为盐,酿蔗浆为酒。有酋长。地产红檀、紫蔗、象齿、龙涎、生金、鸭嘴胆礬。贸易之货,用牙箱、花银、五色段之属。[41]

此处“摇”似为“拔”之误,系Zanjibar的讹音。到了明代,对这一带以其最南端的“比剌”和“孙剌”加以称呼。它们在阿拉伯史料中每每出现的“僧祇人的索发拉”,“僧祇人海岸的索发拉”和“僧祇人的索发拉”的范围内。

极其令人兴奋的是,葡萄牙史料中居然有关于中国式帆船在此二地行踪的资讯。

意大利佛罗伦萨图书馆利卡迪诺第1910号钞件中有一封题为《一封新近来自葡萄牙的信》的注释。该信乃1506年1月10日[42]写自莫桑比克[43]的信件[44]其作者生平不详,但从内容来看,是一个随葡萄牙人船队活动的意大利人。他所搭乘的船队由阿尔梅达(D.Francisco d。Almeida)指挥,于1505年3月离开里斯本。抵达莫桑比克岛后,因错过了前往印度的季风,滞留当地等待。在此之前,船队中由佩雷拉(Rui Dias Pereira)指挥的圣若尔热(Sao Jorge)号大船曾于1505年7月在马达加斯加岛西岸停靠,遇到了一条当地称为阿尔马蒂亚(almadia)[45]的桨船,将其中两个船员带到了莫桑比克岛,并向他们详细了解了马达加斯加岛的情况:

那些黑人[46]还说,从那里[47]有像我们这样的大船航行至此。[48]这些大船有栓桨,船上的人像我们一样白。每隔两年,就有二三艘这样的大船航行到那里。然而不知道它们是什么人的船,估计非那些将丁香贩到印度来贩卖的那几代人的中国式帆船(Ciunchi)莫属。从未搞清楚丁香是在什么地方出产的,只知道是由这些中国式帆船贩运来,然后在他们的海面上垄断它的交易。

我们的船长觉得此事非常重大,既然赶不上风候航行至印度,于是率领10艘帆船(都是些最小的船,其中最大的才载重300桶)去发现距此200里格的圣老伦索(S.Lourenco)岛。后来证实这些黑人所说的一切属实。此地比印度还要富庶。我敢肯定,凡是上述黑人说到的东西这里都可以遇到,因为他们说出了它们的生长方式,生薑是种植的,有丁香,还有一种产如同安息香般的肉荳蔻的树。那里边上的一个地方,有一种树产安息香。既然叙述了所有的生长方式,那么一定属实。我们拿出胡椒给他们看,还拿其他东西给他们看。如果当地有的话,他们肯定认得出来。他们——认了出来。他们还说,有像我们的大船一样的大船(nave grande)航行到那里。船上的人是像我们一样的白人,穿用衣服。非中国式帆船这代人莫属。[49]

早在1942年就有人提出郑和曾抵达马达加斯加岛[50],此信为此问题的进一步探讨提供了新的参考。

马达加斯加岛一带的船只种类主要是阿尔马蒂亚船,因此两个船员十分明确地说,有像葡萄牙人的船那样的大船曾航行至马达加斯加岛。此处所言大船,应指中国式帆船。

他们肯定说,船员的肤色同葡萄牙人一样白。马来人、印支人及印度人肤色褐黑,只有后来被欧洲人称为黄种人的华人皮肤颜色与欧洲人最近,因而可以判断是华人。

从航行的时间间隔来分析,“每隔两年”大致是郑和舰队往返西洋的频率。此信告诉我们郑和船队分腙到非洲的船队仅有二三艘,其主要经济活动是丁香贸易,而且垄断了当地市场。因而可以推断,郑和船队除了携带中国货物到达东非贸易当地土产外,也将从南洋获得的商品运销印度洋,遍及印度沿海及西印度洋的东非。这为研究下西洋的普通贸易性质提供了依据。

下西洋停止后几十年,丁香贸易落人印度人手中。达伽马船队的航行志记载了在麻林地[51]”见到从事丁香及胡椒贸易的印度(景教)基督徒。[52]

葡萄牙人当时尚未直接接触华人,然而“不知道他们是什么人的船,估计非那些将丁香贩到印度来贩卖的那几代人的中国式帆船莫属”的判断,无疑是正确的。

葡萄牙人不仅从两个船员处探听了关于中国式帆船及贸易的情况,还专门派人前往马达加斯加岛实地核实,证实了“有像我们的大船一样的大船航行到那里。船上的人是像我们一样的白人,穿用衣服”。[53]

值得注意的是,葡萄牙人根据在莫桑比克岛得到的情报作出的判断是“非那些将丁香贩到印度来贩卖的那几代人的中国式帆船莫属”,而在马达加斯加岛核实后则使用了“这代人”。如果以27年为一代的话,郑和船队下西洋的28年,大致是一代。考虑到郑和船队可能从第三次(1409—1411年)下西洋起抵达东非,那么时间在一代之内。因此,葡萄牙人在马达加斯加岛核实的情况大致不错。

上述消息传到葡萄牙后,引起了王室的极大注意,于是葡萄牙国王唐.曼努埃尔一世(D.ManuelI)在1508年2月13日给接着来东方的葡萄牙舰队司令塞格拉(Diogo Lopes de Sequeira)下达了了解马达加斯加岛及华人情况的正式指令。关于华人的部分如下:

你必须探明有关秦人的情况,他们来自何方?路途有多远?他们何时到满剌加或他们进行贸易的其他地方?带来些什么货物?他们的船每年来多少艘?他们的船只的形状和大小如何?他们是否在来的当年就回国?他们在满剌加或其他任何国家是否有代理商或商站?他们是富商吗?他们是懦弱的还是强悍的?他们有无武器或火炮?他们穿着什么样的衣服?他们的身体是否高大?还有其他一切有关他们的情况。他们是基督徒还是异教徒?他们的国家大吗?国内是否不止一个国王?是否有不遵奉他们的法律和信仰的摩尔人或其他任何民族和他们一道居住?还有,倘若他们不是基督徒,那么他们信奉的是什么?崇拜的是什么?他们遵守的是什么样的风俗习惯?他们的国土扩展到什么地方?与哪些国家为邻?[54]

当时欧洲仍不知马可波罗笔下的“震旦”便是中国。这一系列问题,足以反映了葡萄牙王室对中国的浓厚兴趣。这个指令,也标志着葡萄牙对华政策的肇始。

塞格拉的船队于1509年驶抵满刺加后,马上展开与在当地经商华人的交往。华人运销满剌加的主要货物为麝香、丝绸、樟脑、大黄等,以换取胡椒和丁香。[55]华商一般趁三四月的季风前来满剌加,于五六月又赶风返回中国。葡萄牙人千方百计向华人打探中国的情况,企图挤入中国与东南亚的贸易网中。他的舰队在满剌加逗留了数月,后因无法补充给养而撤退,但与华人进行了初步接触。

总而言之,“比剌”是”Bilad.al-Sufala’’中“Bilad’’的对音,实指莫桑比克岛。“孙剌”是”Sfflan”浅滩的对音,代指“索发拉”。它们是郑和下西洋的极点。[56]

[15] 同上注,同页。[16] 中央人民广播电台国际部:《世界地理知识(非洲部分)》,北京,1982年,第229页。

[17] 应为”Zambeze”。

[18] 《郑和宝船的东非航程》,第180页。

[19] 陈佳荣、谢方、陆峻岭:《古代南海地名汇释》,北京:中华书局,1986年,第177页。

[20] 同上注,第178页。

[21] 比较有代表性的有:洪建新:《郑和航海前后东、西洋地域概念考》,《郑和下西洋论文集》,第l集,第207—220页;沈福伟:《郑和时代的东西洋考》,《郑和下西洋论文集》,第2集,第218—235页;刘迎胜:《“东洋”与“西洋”的由来》,《走向海洋的中国人——郑和下西洋590周年国际学术研讨会论文集》,南京郑和研究会,1996年,第120—135页;陈佳荣:《郑和航海时期的东西洋》,《走向海洋的中国人——郑和下西洋590周年国际学术研讨会论文集》,第136—147页。

[22] 费琅编、耿升、穆根来译:《阿拉伯波斯突厥人东方文献辑注》,北京:中华书局,1989年,上册,第125页。

[23] 同上注,下册,第681页.

[24] 同上注,下册,第682页。

[25] 同上注,上册,第436页。

[26] 同上注,下册,第513页。

[27] The Encyclopaedia of Islam,v01.VII,p.245.

[28] 《圣塔伦子爵地图集(Atlas de Santargm)》,阿姆斯特丹,1985年,第45一46页。[29] 《古代南海地名汇释》,第391页。

[30] 《达伽马的阿拉伯领航员马季得的三份新见航程志》,第40页。

[31] 《新唐书》,北京:中华书局,1975年,第6305页。

[32] 《古代南海地名汇释》,第1076页。

[33] 同上注,同页。[34] 《新唐书》,第1154页。

[35] 《中非关系史》,第31页。

[36] 张星煨编注、朱杰勤校订:《中西交通史料汇编》,北京:中华书局,1977年,第2册,第159页。

[37] 沈福伟:《中国与非洲》,北京:中华书局,1990年,第209页。

[38] 《中非关系史》,第31—33页。

[39] 同上注,第47—50页及《古代南海地名汇释》,第505—508页。

[40] 《达伽马的阿拉伯领航员马季得的三份新见航程志》,第17、45页。

[41] 汪大渊:《岛夷志略》,台湾学生书局,1985年,第371页。

[42] 当时的意大利日历以3月25日作为年终,因此1506年1月10日相当于公历1507年1月10日。

[43] 莫桑比克岛。

[44] 意大利曼图瓦档案馆(Archivio di Stato di Mantova)有一份大同小异的钞本。庋藏号Ms.E.XU.3b,n°631,Affari di Francia。

[45] 一种小船。[46] 原文为neff。在16世纪,葡语中的黑人的指称范围很大。凡是肤色暗于欧洲白人的种族,例如亚洲的印度人、马来人等均可人类。

[47] 圣老伦索(S.Lourenco)岛,今马达加斯加岛。

[48] 莫桑比克岛。

[49] 意大利佛罗伦萨图书馆利卡迪诺第1910号钞件第f.124rab-f.124yah页。此件由意大利拉杜雷特(Carmen M.Radttlet)教授见示,特此鸣谢。

[50] 秀人:《三宝太监环绕过的马达加斯加岛》,载于《大众》,1942年,第1期。

[51] 沈福伟关于13世纪末“马赫迪里”朝的考证可榷(《郑和宝船的东非航程》第172—173页),因为,在此之前的阿拉伯文献中,已出现”M~indi”。汉语的“麻林”与“麻林地”是”M~indi”的准确译音,参见《阿拉伯波斯突厥人东方文献辑注》,上册,第356—357页。

[52] 《达伽马及其发现航行》,第160页。

[53] 此处强调的是中国的衣冠文明,因为当地人一般赤露上体,仅下身围有遮羞布。

[54] 此文原件仍存葡萄牙国立档案馆。参见编年部,第1部分,第6页,第82号文件。译文参见张天泽著,姚楠、钱江译:《中葡早期通商史》,香港:中华书局,1988年,第36页。

[55] 科埃略(Ramos Coelho)辑:《国立档案馆中庋藏的有关葡萄牙航海及征服的数则文献》,里斯本:社会科学院,1892年,第219~225页。

[56] 至于为何成为极点,可见金国平:《郑和研究的若干问题》中《莫桑比克海峡为何是航海禁区?》一节(待刊)。

原载《澳门研究》,2002年