经营进出口商品华商的出现

——《中国资本主义发展史》第二卷第二章第五节

第五节 经营进出口商品华商的出现

买办制度有利于外国洋行对中国的商品侵略。但洋行、买办的活动一般限通商口岸。早期它们也曾派人深入内地城镇和农村产地进行购销业务,由于多种隔阂,结果并不理想。后来除少数外商在内地自设推销机构外,都是就近与通商口岸的中国商人交易,利用华商的国内商业网推销洋货和收购出口产品。

通商口岸经营进出口商品的华商,按其业务可分两大类:经营进口商品的多称字号,如棉布字号、五金字号;经营出口的多称行栈,如丝行、茶栈;但各地名称不一,它们之下,是一系列的中间商、转运商、内地集散商,最后是零售商和土产收购商。通商口岸的字号、行栈,有些是从前资本主义商人转化而来的。而大部分是新生的。以它们为主的商业体系,代表鸦片战争后形成的一种新的商业资本。

下面就甲午战争前进出口的主要商品,分棉布、五金、百货、西药、茶、丝七个目来分述经营这些商品的华商出现和发展的经过。鉴于过去经济史著作论述商业资本较少,本节将介绍稍详些。

一、棉布商业

清初开放海禁,就有西方棉毛织品输入,但为量甚少。鸦片战争前,1839年,广州进口英国平织布2,057万码[1],约合50万匹。战后40—50年代,洋布仍受中国手织布的顽强抵制,进口增长不大。其中个别年份盲目输入,反而造成以后进口量的下降。第二次鸦片战争后,60年代棉布进口有了增长,平均年约五六百万匹。70年代,英国改进纺织设备,加经苏伊士运河通航,棉布价格大幅度下降,输华量剧增到1,000万匹以上,直到甲午战争前,仍在一千五六百万匹水平。不过,90年代初银价下跌,按进口价值计已达300余万关两,与鸦片相等。历年棉布进口量值见第六节表2—51。

1、通商口岸洋布商的出现

鸦片战争以前,进口棉毛织品的交易,是在广州一口由行商垄断的。《东印度公司对华贸易编年史》曾记载了1788年(乾隆五十三年)十三行商人石和(中和行)、潘致祥(同文行)与东印度公司商谈洋布交易的情况[2]。到1819年,广州已有一批布商“小贩”,参加英国洋行棉布的拍卖[3]。1837年,广州棉布商组成“南海布商会馆”,集中进行棉布交易[4]。当时的棉布交易,大约是以土布为主,兼有少量洋布。

鸦片战争后,对外贸易中心转移到上海。怡和、宝顺、仁记、泰业、泰和等洋行相继在上海设行,出售英国洋布。当时大宗品种包括哆罗呢、哈喇呢、哔叽绒、羽毛缎等毛织品,及市布、斜纹、漂布、花布等棉织品。最初洋行的销货方式,主要是通过掮额、买办,向各京广杂货店兜售(早期主要是由广东人北来开设的广货店)。有些洋行则在门市定期拍卖,除处理水渍火伤布外,也有的专卖正品洋布,俗称叫庄洋行,元芳、公平、义记、怡和等洋地都采用过这种形式。

上海的京广杂货店,原是日用百货、棉布、西药及国产手工业品等统一经营的。后来进口洋布的品种数量逐渐增加,洋行买办、跑街遂怂恿京广货店商人开设专营洋布的零售店。1850年,上海大东门城外开设第一家专营洋布的清洋布店,但招牌仍沿用“洋货”二字,名叫同春洋货号,又叫同春字号洋布抄庄,经营门市零售和内庄批发。经理名郑锦云,投资人为上海“绅董”[5]。这种清洋布店,以后继续有所增加,到1858年振华堂洋布公所成立时,已有同业约十五六家,如表2—38:

表2—38:上海的清洋布店(1850—1858年)

| 店名 | 开设年份 | 资本额(两) | 经理 | 主要投资人 | |

| 姓名 | 身份 | ||||

| 同春 | 1850年左右 | 约2,000 | 郑锦云 | 不详 | 上海绅董 |

| 义泰 | 1851年左右 | 2,000 | 凌 西 塘 | 凌西塘 | 上海绅董 |

| 协丰 | 1853年左右 | 2,000 | 孟 明 甫 | 孟明甫 | 上海绅董 |

| 恒兴 | 1853年左右 | 2,000 | 江辅卿 | 蔡某 | 蔡同德药号老板 |

| 大丰 | 1853年左右 | 3,000 | 许春荣 | 翁某 | 宁波封建世家 |

| 增泰 | 1853年后 | 10,000 | 孙增来 | 孙增来 | 浙江慈溪人 |

| 萃昌顺 | 1853年后 | 王藕塘 | 王藕塘 | 海宁人 | |

| 协泰 | 1853年后 | 李荣山 孙加伦 |

李菜山 | 镇海人 | |

| 成德丰 | 1853年后 | 李珍珊 | 陈春芝 | 绍兴人,宝丰等五家钱庄老板 | |

| 时和 | 1853年后 | 王和厚(后)林汉文 | 王和厚 | 宁波人 | |

| 鼎丰 | 1854年左右 | 陈幼亭 | 孟明甫 | 上海绅董,协丰分店 | |

| 泰源 | 1854年左右 | ||||

| 复源镛 | 1854年左右 | ||||

| 史丰顺 | |||||

| 恒丰信 | 姚少青 | 不详 | 徽州茶商 | ||

资料来源:上海市工商行政管理局等:上海《市棉布商业》1979年版第10页,略有修改。

注:大丰号许春荣后任德华银行买办,企业亦归许所有。其后任经理周荫斋兼祥泰洋行买办。

从上表中可知,早期洋布商资本额并不太大,一般为二、三千两,多的不过一万两。但因棉布商业利润优厚,特别是专营或兼营批发业的,往往能在不太长的时间内,积累起雄厚的资本。

早期棉布商的出身,从表已知有绅董、世家5人,他们属于地主阶级;其他有钱商、茶商、药商3个,则是属于前资本主义商人。有两家经理后来兼任外国银行、洋行买办,,反映了棉布商与洋行关系的密切。买办兼为商人的在60年代以后越来越多。除表上提到的许春荣、周荫斋以外,甲午战争以前有名的大买办,如礼和实行虞芗山(虞芗记字号)、华记洋行郁屏翰(屏记棉布店),也都是出身于洋布业。进入20世纪,这种买办与洋布商互兼的情况就更加普遍了。[6]

在经营洋布的华商中,还有的为了经营上的方便和逃避清政府的苛捐杂税,向外国领事馆申请加入外籍,挂起洋商招牌。这在厦门最为突出。早期情况未详。1906年报载,厦门中国商家挂洋牌的,包括英、美、荷兰、德、法、日、西班牙等国,共有340家[7]。又1914年厦门棉布商共有48家,其中参加外国国籍、挂洋牌的有21家。[8]

类似上海的清洋布店,也出现于其他通商口岸。广州在鸦片战争以后出现了专营洋布的洋货匹头店。汉口的棉布商,是在海禁大开以后,从京货让分化出来,当时称作大布业(相对于经营窄面土布的小布业而言)[9]。重庆开埠较晚,但开埠前汉、渝间已有棉布贩运。有资料说,咸、同年间布匹字号约10家左右[10]。当然,这些店号业务经营范围不尽相同,有的专营洋布,有的兼营绸缎、呢绒,甚至土布。

内地口岸的棉布商不少是由地主、官僚开设的。重庆川原通字号,是遂宁双江镇一个杨姓大地主所设。瑞福隆字号资本号称10万,东家陈子钧,四川中江人,是一个卸任的道台。有些棉布字号,资力不足,从农村亲友中寻求地主、乡绅入股[11]。然而,在内地口岸棉布商中,也可看出商人资本的日趋重要。重庆开设较早的布匹字号谢亿泰,投资人兼经理谢易堂,最初仅有资金50两,开设棉布零剪店,后来逐步扩大,经营批发、走水(贩运),资本增至40—50万两。号称“汤百万”的汤子敬,曾在谢亿泰布店当过学徒、帮帐先生,后来吃股分取利润,在职期间兼做“袖筒生意”,暗地搭股贩卖鸦片,离开谢亿泰时,已积蓄有八万两银子。独资经营大昌祥京缎字号,聚福厚广货铺,成为巨富。此外,也还有些经营四川土产出口贩运的商人,从下江回程常贩棉布,最后开设起洋布字号。

2、棉布运销和批发业的发展

自上海成为对外贸易中心后,洋货进口大部分由此集散,各地商人竞来上海采购,有些还常驻设庄。这样在上海就逐步形成若干采购帮别,比较大的有:天津帮、长沙帮、川帮、江西帮、福建帮、宁波帮等。规模较小的还有西北、西南边远省份及邻近上海的江、浙一些城镇等。

各地客帮在上海采购贩运,推动了棉布商业的转批分销业务。如川帮中的重庆商人,在19世纪50年代是由苏货铺(百货店)从上海进货时顺便带回少量洋布试销,因受市场欢迎,才由几家集资共同到上海进货。50年代的同昌义(负责人叶子卿)、恒裕公(负责人尹主之),60年代的谢亿泰(负责人谢易堂)、聚兴仁(负责人杨文光)、义茂和(负责人黄昆文)、聚兴泰(负责人石省斋)、厚昌祥(负责人沙锡如)等,都是在这个时期发展起来的。他们开始都是小本经营,先做零售,以后再发展为批发、走水[12]。到1896年,川帮上海驻人设庄的。已有重庆棉布商27家,成都3家,嘉定1家。

棉布贩运批发业务的发展,在一些中转城市形成棉布商业的不同层次结构和专业分工。例如汉口市的布匹业,逐步划分为匹头贩运商、批发商、零售商。批发商又分为大匹头(大型批发)、小匹头(亦称蒲包匹头,资力较弱,具有二批发性质);零售商中资金雄厚的称“一言堂”(言不二价之意)。重庆的棉布商分为走水字号(经营沪、汉与重庆间的贩运);广货铺(本市的中间批发商);大水客、小水客(经营重庆毗邻地区的贩运);大布店(二批发)、小布店、零剪铺(零售商)等。一般交易程序是:走水字号货船一到,即通知广货铺接货开盘。各家广货铺随即推出有识货、议价经验的“老把式”,共同与走水字号周旋,议定价格,划一行市,所以广货铺这种批发商也称作“齐行会”,具有一定的垄断性。广货铺再将棉布转批给大布店、大水客、小水客。大布店供应本市零售商;大、小水客由贩运至成都、绵州、嘉定、叙州、潼川、保宁以及云南、贵州的一些地区。

洋布的分销,除以上海为中心外,还有一条经香港向华南各省及台湾运销的路线。香港进口是免税的,为分销洋货提供了方便。香港经营洋布的华商,1879年有116人,1881年有167人[13]。洋布由此经汕头运往嘉应州(梅县)的兴宁,经由北海运往南宁、玉林,以至云贵边境城镇。这种贩运业大多是广东人经营的。在台湾,棉毛织品贸易也是掌握在广东人手中他们由驻在香港的代理人采购货物,而更多是自己定期到香港办货[14]。

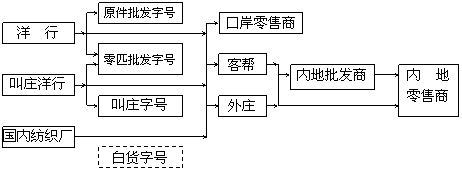

洋布在全国范围的运销,推动通商口岸棉布商的经营分工和批发业务。上海市在80年代以前就已形成几种类型的字号:

(1)原件批发字号。销售量约占进口棉布量的90%左右,销售对象为外埠常驻上海采购的申庄。这类字号专营批发业务,与洋行关系密切,有的是包牌独家经销。它们以样本向客帮兜售,手续额很大,大型字号全年可达三四百万两,净利有三四万两。

(2)零匹批发字号。亦称拆货字号,销售对象是邻近上海的江浙城镇同业及本市中小零售店。这些店号资金少,无力购买原件只能零批购进,甚至赊购,零匹批发字号从洋行买进原件,拆零批发给它们。这类字号也兼营门市零售。全年营业额约三四十万两,盈利在五千到一万两之间。

(3)零售店。销售对象为本市消费者,从门市现销扩展到门市赊销(如向大户人家分送折子,按三节付款结算),全年营业额约三四万两,盈利在一二千两之间。

此外还有所谓叫庄字号(代客帮于洋行拍卖时叫货,成交取佣)、掮客字号(多为掮客开设,代办转帐、开发票等手续)等,户数不多。

据1884年上海振华堂布公所碑记,这时已有洋布字号62家,比1858年该公所成立时(表2—41)增长了三倍。到1900年,估计有一百三四十家,比1884年又增长一倍余。值得注意的是,1884年户类中,可考知其业务类型的有26家,其中批发和批零兼营的15家,专营零售的仅11家[15]。这种批发店多于零售的趋势一直持续到20世纪初。又大约自60年代起,美国粗棉布大量输入,以至超过英国货。上海洋布批发商也逐渐出现了按进口国别的分工,称英国字号、花旗(美国)字号。至于专营日本布的东洋字号,则在甲午战争后才逐渐形成。

上海洋布商业中批发业的发展与批发商的利润优厚有关。以至原来的一些零售店相继转向批发,并由此产生了一些大户。兹举二例。

大丰,是历史悠久、比较著名的一家原件批发字号,开设于1853年左右,资本约3,000两。原为门市零售店,宁波封建世家石塘翁独资开设,所以也称作翁大丰。该号聘湖州世家子许春荣任经理,专营洋布。英商泰来洋行进口的棉布基本上都由大丰经销,并有包牌独家经销商品多种(如兰团龙漂布、花蝴蝶尺六绒布等),获利甚丰,一般每年约三四万两。后因客帮采购数量甚大,业务繁忙,就将门市业务收歇,改为原件批发字号,气派很大。经理许春荣捐有候补道衔,兼为洋布公所总董、上海商务总会议董,又任德华银行买办。1880年左右,大丰翁姓老板将商店盘给许春荣,从此后亦称许大丰。许春荣独资经营大丰,年获厚利,又与镇海叶澄衷(儿女亲家)合资开设余大等4家钱庄,成为19世纪上海有名的大商业资本家之一。1905年,许春荣告老退休,将大丰再盘给邵琴涛,遂改称邵大丰。邵亦捐有道衔,并担任洋布公所协董、上海总商会会董。1917年,邵去世后,共妻弟顾子磐继任经理,并加入股份,改称顾大丰。后因西洋棉布进口减少,营业不振,于1930年收歇。总计大丰经营洋布70余年,中间四易其主,累计营业额达2亿两,盈余超过百万。

日新盛,1860年开设,到1945年将店底盘出,历时85年。日新盛资本家陈理耕、陈理本兄弟,浙江海盐县澉浦镇人,向在原籍开设肉店,1860年,陈理耕携本洋200元,与人合伙开设布摊(资本600元),号曰日新。次年拆伙,由陈独资经营,改牌号为陈日新盛,聘印子华为经理(陈自己出任另一合资布店经理,不久收歇)。1870年,日新盛扩大为布店,门市零售兼营内地零匹批发,逐步发展为大型零匹拆货店。后以门市业务衰减,乃着重于零匹批发。因营业盈余,1875年划出资本2,000两,另设新店日增盛。至1885年陈病故时,已积资数十万,并在原籍购田800 亩,自建住宅,成为平湖富翁。日新盛从业人员,设摊时仅二三人,1870年开店时增为20余人,1898年40余人,1927年已近60人。历年营业额从数万元增至数百万元,盈余也由数千元增至数万元,最高达十余万元,成为行业中有名大户之一。

3、内陆城镇的棉布商业

上海洋布商与原来的土布商没有什么历史渊源;先是共生于京广杂货店,再独立成行;批发商多于零售商。内陆城镇洋布的行销时间较晚,数量较少,其发展情况又有所不同。

以北京市为例。“平市布店由来已久,附售洋货始于清光绪叶,仅附售英美布匹,品类无多,附售之家数亦少。自庚子年后,外货风行,土布渐归淘汰,布商之兼营洋货者,遂十有八九。”北京所称绸布店是绸缎、布匹、呢绒、百货综合经营的,“其大者称洋货布店,七标明绸缎洋货呢绒布店,其小者称布店、布庄”[16]。这里的洋布店是在原有的绸缎土布店基础上发展起来的。这种综合经营的绸缎洋货店,在华北、东北地区相当普遍。北京绸布业居“八大洋”首席地位的瑞蚨祥就是这类企业的一个典型。

北京瑞蚨祥是由山东章邱县旧军镇孟家出资开设的。18世纪以前,孟家就已经是山东的一家富商,济南瑞蚨祥在同治以前就已开设,后又在天津、烟台、北京、青岛等地设立分号。北京瑞蚨祥创设于1893年,由资方代理人孟觐侯主持,早在光绪初年,孟家就已在北京开设有鸿记布庄。北京瑞蚨祥资本8万两,经营山东青寨子土布起家,庚子以前兼营洋货,但品类无多。以后外国织物大量涌进中国市场,洋货成为最大利润的商品,瑞蚨祥才以经营绸缎、洋布、泥绒、哔叽为主。并兼及百货、皮货、茶叶等商品。据1926年前的调查,瑞蚨祥经营的商品中西洋货约占80%,东洋货占10%,国产货占10%(1927年以后国货比重逐步增加)。每年营业额几十万两,纯利二三万两。另开有茶叶、皮货专店。瑞蚨祥最盛时,在北京、天津、山东各地共有企业24家。雇用职工1000人[17]。

汉口的谦祥益与瑞蚨祥发展情况相似。谦祥益也是绸布业“八大祥”之一,资本家孟姓也是山东章邱旧军镇的一个土财主。道光年间就在山东周村、北京、河北莫州相继开设了3家谦祥益绸布店,主要经营山东周村、潍县一带的土布,加染印花后,畅销农村。从1851年至1894年,谦祥益已在北京、汉口、山东、河北等地开设分店8家,并附设有织布染布工厂。为组织货源,在上海、苏州、杭州、广州设有办庄。汉口谦祥益共有3家,分别于1861年、1894年、1904年开业。第一家专营批发,资本6万两,另有股东借款9万两。其余两家为零售,资本为6万、4万两,也各有几万两的股东借款。汉口谦祥益开业时,洋布大量行销,但它并没有放弃赖以起家的土布染整业务,并在汉口设立了保记染厂。批发业务遍及该市、襄樊地区及河南、山西客帮。门市零售声誉更隆,在武汉三镇及邻近市县,传说有的姑娘没有谦祥益的嫁妆就不出嫁。1894年开业的谦祥益衡记年营业额上百万元,职工最多时有200人,到抗战前,资本已增至53万元[18]。

此外,南方城市一些历史悠久、规模较大的绸布店,如江苏无锡1879年开设的时和, 1891年开设的世泰盛,也都是先以经营土布、绸缎为主,再扩大进口洋布、呢绒的经营,逐步发展起来的(世泰盛后期还兼营批发业务);以后随着民族纺织工业的发展和反帝爱国运动的深入,又扩大国产机织绸、布的进货。世泰盛股东钱保稚、经理张孟肃还投资创设了丽新纺织厂、协新毛纺厂、华丰染织厂等,把一部分商业资本转为工业资本。[19]

4、棉布的流转环节和利润

棉布商业经过一段时期的发展,至1895年以前,各进销环节已基本建立,形成一个从通商口岸到内地城镇的销售网。其流转情况略如下图:

(1)洋行 早期经营进口棉布的洋行大都是所谓“西货洋行”,其中以英国洋行为主。它们从英国兰开夏棉纺织厂定货,经曼彻斯特或利物浦装运来华,卖给通商口岸的华商;上海的原件批发字号的“原件定货”,是这一环节的主要交易形式。“叫庄洋行”则是受兰开夏厂商委托,在上海拍卖出售。拍卖交易对象,除专做此项生意的叫庄字号外,还有部分大客帮、零匹拆货字号、大型零售店等。此种交易基本上略去定货批发字号这一中间环节。叫庄字号虽然也是一个环节,但它主要是代客帮买,收取佣金,与定货字号不同。

洋行与中国批发商的交易,最早是买方打5天期庄票,称为买现货,货价按银洋计算,1860年以后,因银洋缺乏,改以上海九八规元(两)为计价单位。以后华商对畅销货为便于添购,就向洋行预定若干箱,一月内陆续出清,称为写货。再后因棉布畅销,洋行现货不足,对货商兜售在途之货,称为卖路货。路货仍不敷需用,从1879年,华商就开始向洋行定货,各家并自打商标,作为本号包牌。定货有契约作保,洋行利润更有保证。

定货形式通行之后,洋行就很少自办现货。后来它们为避免定货因汇价变动造成的损失,从80年代初又推行“先令保价”办法。定货时仍以规元计价,并注明当日外汇牌价,货到时,如先令牌价长、缩不超过1便士,仍按原定价出货,超过1便士部分,作为调整规元定价幅度。此办法大约实行了10年左右,从 1894年起,又改为外汇计价,即定货时就按先令计价。这样,就使华商在价格、币值上更加从属于国际市场。

(2)国内纺织厂 甲午战争以前还只有上海机器织布局(1893年火焚后重建为华盛纺织总厂)、华新纺织新局、湖北织布局等几家。它们产量不多,由厂方派跑街向大客帮、零匹拆货字号、大型零售店兜售,或由西货批发字号兼营。进入20世纪,才有专营国产布的白货字号出现。华商棉纺织厂在销售中,常以低于市价的价格吸引字号预付货款;成批卖出期货则另付1%的佣金。

(3)通商口岸的批发字号 它们的分业情况已如前述。在上海,原件批发字号成交量大,成本毛利一般在3—5%之间。零匹拆货字号资金周转较慢,成本毛利一般为5—6%;因常做赊销,销售利润中包含放帐利息。叫庄字号是收佣金,开始时白布每匹加佣5分,色布加佣1钱。后由于同业竞争,佣金减半,但另收佣费。

(4)地区贩运商 即前述之大小客帮。大客帮在口岸设庄,一般从原件批发字号进货,或由叫庄字号代购,以现款交易为多。也有不经字号,自行拍进的,利用三个星期的出货期,增收利润。小客帮又叫内地批发,来自口岸附近的城镇,无力设庄,他们现款购货,或向折货字号零匹赊进(也须付部分现款)。

地区贩运商主要是赚取地区差价。1868年洋布的地区差价见第二节表2—8。表示从通商口岸到内地白市布差价率最低为2.7%,最高为22.7%,一般在5—10%之间。差价不同,主要因地区远近,运输、利息等费用不同。《上海市棉布商业》曾试算抗日战争前由上海至重庆运销棉布的费用如表2—39:

表2—39:棉布由上海运重庆的费用(1936年)

| 项目 | 单位 | 金额(元) | 说明 |

| 进价 | 匹 | 10.00 | 假定向原件批发字号的进价。 |

| 运费 | 匹 | 0.30 | 在宜昌拆改小件用小火轮或帆船运重庆,宜昌重庆段为0.18元。 |

| 利息 | 匹 | 0.24 | 按2个月,月息1分2厘计。 |

| 其他 | 匹 | 0.20 | 保险、报关、上下力等。 |

| 合计 | 匹 | 10.74 | 上海、宜昌设庄费用列入开支。 |

资料来源:上海市工商行政管理等:《上海市棉布商业》1979年版第196页。

按上述费用,批发毛利率平均为5—7%。不过,地区贩运商还事利用银色差价、秤头等获取额外收益。1898年的一份英领事商务报告,曾记述重庆棉布商人从上海进货,包括银色、银秤折扣(用重庆好银子付款低上海银两,可获5.2%的折扣)及贸易折扣(7.2%)损耗折扣等沿久成习的陋规。重庆商人在合同价格之外,还可另得14.02%的收益[20]。当然,他们也还要应付途中各种意外的地方税捐、勒索和风险。

(5)零售商 零售商除大型字号有原件进货的以外,绝大多数是从当地或毗邻城市的拆零批发商零匹进货。它们与批发商比较,资金周转较慢,费用开支较大。零匹拆货批发的资金周转每年可有10次左右(原件批发的周转更快),零售商的资金周转每年只有4次左右。零售商需有较多的职工,租用闹市较宽敞的店堂,有比较讲究的门面装璜,还需必要的广告宣传。因此,零售商的毛利率远比批发商为高。我们没有早期材料,在20世纪初期,零售商的毛利率,白布约为8%,华色布约为18—20%,成本毛利还要高些[21]。

零售商中因规模大小、进货方式及经营品种的不同,营业和利润悬殊很大。试以一个中型零售店加以估算,假定自有资本3万元,职工16—20人,在正常年份,其年营业情况大致即如表2—40。

二、五金商业

1.五金商业的发生和行业形成

五金商业经营的范围很广,除金属原材料外还包括工具、机械及配件、建筑材料,早期并兼营煤油。各地分业不同:广州分大五金、小五金、机械器材业;武汉分钢铁(大五金)、五金两业;北京分新五金、旧五金两业;上海分业较细,有五金业、铁业、钢条旧铁业、五金零件业、铜锡业、玻璃业、旧杂铁业、旧五金业、旧油桶业等九业。这些商品都属进口洋货(进口中很多是拆卸下来的旧货)。至于我国原有的经营土铁、铜锡器的铁业,长期保持传统,20世纪后才有部分店铺经营洋货。

表2—40:20世纪初一家上海中型棉布零售店的营业估计

| 项目 | 金额或比率 | 备注 |

| 自有资金 | 30,000元 | 向批发商赊销及某些借款,外来存款 |

| 借入资金 | 15,000元 | |

| 实际运营资金 | 45,000元 | |

| 年营业额 | 200,000元 | |

| 运营资金周转率 | 4.4次 | 资金周转期为90天左右 |

| 自有资金周转率 | 6.7次 | |

| 毛利额 | 28,000元 | 白布毛利8%,花色布18—20%,绸缎呢绒20—25%,全年统计13—14% |

| 毛利率 | 14% | |

| 费用额 | 18,000元 | 以每天50元计 |

| 营业纯利润额 | 10,000元 | 包括库存商品盈利 |

| 销货纯正利润率 | 5% | |

| 自有资金利润率 | 33.3% | |

| 运营资金利润率 | 22.2% |

资料来源:上海市工商行政管理局等:《上海市棉布商业》1979年版第233、243页。资料经改编,所估为20世纪初情况。

广州贸易时期已有洋铁板、铁条等进口,为数很少。大量五金进口是在60年代以后。据海关报告,迄甲午战争前五金进口量值如表2—41。

表2—41:甲午战争前金属进口量值(1867—1894年)

| 年份 | 平均每年进口金属量(公吨) | 平均每年进口金属值(银两) | 进口量指数 |

| 1867—1869 | 28,890 | 2,813,211 | 100.0 |

| 1870—1874 | 31,231 | 3,429,377 | 108.1 |

| 1875—1879 | 51,946 | 4,586,148 | 179.8 |

| 1880—1884 | 68,966 | 4,888,249 | 238.7 |

| 1885—1889 | 95,865 | 6,736,447 | 311.8 |

| 1890—1894 | 107,150 | 8,016,895 | 370.9 |

资料来源:上海社会科学院经济研究所等:《上海近代五金钢铁商业史》(未刊稿)1983年。

进口五金商品,最初是由外国洋行直接贩买,如上海的英商祥生茂洋货店、美商丰裕洋行、德商可炽煤铁号等。当时它们也不是专营五金商品,而是各色洋货兼营,不过金属材料特别是洋铁占有很大比重。70年代,又有赉锡、隆茂、亨达利等十几家洋行相继经营五金材料。它们批零兼营,货品运到,定期举行拍卖;为打开销路,有时货在途中就征求预购,个别洋行后来还接受订货向海外选购。

最早经营进口五金的华商,是在鸦片战争后,由广东水上居民去香港开设的行号,计有成安、广生、浩昌、杨浩章四家,运货到广州售卖。1873年,广州最早出现的永顺源五金号,就是香港杨浩章来穗开设的分号,主要经营轮船杂项、蓬帆、旗帜、洋铁等[22]。上海第一家经营进口五金商品的是1862年由叶澄衷开设的顺记五金洋杂货号。

叶澄衷,浙江镇海人,1840年生,十几岁时来上海,在一家杂货店当学徒。三年满师,出店自己做摊贩,卖面包、洋酒、鸡蛋、蔬菜等。每当外国船舰进口,他就摇舢板载货前往兜售,逐渐学会一些洋泾浜的英语,了解一些洋人的习惯嗜好。船上水手、水兵经常以船用工具、废旧五金同他交换食品,因此他的摊子就兼营起五金。外船除向他采购副食外,还委托他代购船用五金材料及一般用品,如清洁用具、餐具等。这种生意越做越大,他的摊子在1862年也就发展成为顺记五金洋杂货号。1870年,再扩充分没南顺记、新顺记两家,原来的顺记则称老顺记。同年,经营进口煤炭旧铁的德商可炽煤铁号,因普法战争德人被召回国,将店底盘给叶澄衷和龚少蓉(后龚退股由叶独资经营),是为上海经营钢铁业的第一家华商。到1890年前,他以南顺记为中心,在江浙、长江流域、华北、东北一些城市开设了十几家分号,形成一个推销五金、煤油、洋烛、洋纱的商业网。此外叶还投资房地产和火柴、缫丝工业。从1862年顺记开设到1899年叶澄衷去世,37年间积累资本达800万两(其中一部分是房地产收入),叶澄衷成为我国最早也是最大的一个五金商人[23]。

南顺记等在全国各地设立分号,推动了各地五金商业的发展。1885年,汉口出现的最早一家五金号顺记承,就是上海南顺记开设的分号[24]。它开始以经营火柴、煤油、棉纱为主,后因五金销量大,利润高,才变为专营五金的商号。南顺记于1880年在天津开设的分号,是天津开设最早、最有实力的五金商店之一,经理为叶澄衷的亲信、老顺记高级职员王铭槐[25],王凭借与李鸿章的关系,为南顺记开辟和巩固了天津的市场阵地,后被洋商延聘,成为天津有名的四大买办之一。继南顺记之后,上海其它五金号如怡昌铁号等,也陆续在外埠设立了分号联号。

19世纪后期,上海金属进口占全国金属进口量的70—80%。各地新兴的五金商业,除从当地洋行购进一部分五金商品外,货源大多依赖于上海。或派人来沪采购,或设置常驻坐庄。19世纪末至20世纪初,经常在上海采购五金商品的有北洋帮、天津帮、长江帮、浙江帮等几大帮系,采购量占上海五金商业总供应量比重:五金器材占50%以上,旧钢铁占80%以上,五金零件和玻璃等占30%左右[26]。

在华南地区的两广、福建、湖南等省的五金商品,则是另外一条流通渠道,即从香港、广州一线输入,再向各省市分销。广东的五金商业资本在早期即向这些地区扩展,广设分号。汉口在顺记承打开码头以后十余年中,继起的贞记、顺泰、永利昌、同利、同泰、复泰、永兴祥等有名大店商号,就都是上海或广东人来汉开设的分号[27]。广东人叶树楠开设的叶贞记(后改为贞记)依靠官僚、买办作后台,生意做得很大,是汉口最有实力的大五金商之一。

随着五金商品销售数量和销售范围的扩大,五金商号的业务经营也起了变化。一般是对非五金器材的洋杂货,如被称为“吃食五金”的罐头食品以及洋纱、洋布、洋烛、洋火洋皂等经营日益减少,而改为集中经营五金材料。同时,行业内部分业划细,各商号更趋于专业化。以上海为例,到1900年,已出现有五金业14户,钢铁业10户,五金零件业5户,玻璃业(兼营洋钉、活页、木螺丝等)11户,铜锡业18户(旧五金、旧杂铁、油桶等业发生较晚,1910年前的才开始形成)[28]。

五金商业在业务经营方面另一个变化是批零分工。一些资金雄厚的大店日益看重于批发,以外埠客帮、大工厂、大企业及本埠零售商为主要销售对象。一些中小型商号,则是着重于本埠零售。因五金的品种规格复杂,一般中小户不易备齐,而接揽船舶、工厂业务时,一张货单又往往罗列多种商品,于是就产生了同业“拆货”制度。开始是小户向大户拆,随后大户之间也相互拆。拆货业务的发展,扩大了五金商号的经营范围和经营能力,一个二、三千两资本的商号,每年可做三、五万两的生意。

五金商店经过上述调整业务经营范围,实行行业分工、批零分工之后,一个初具规模的行业便开始形成了。

2.五金业的投资人和“业内蘖生”

据上海、广州、汉口、天津1895年以前开业、规模较大、有记载可查的12家五金商店的资料,其主要投资人的情况如表2—42。

表2—42:甲午战争前五金商业投资人示例

| 地区 | 店名 | 开业时间 | 资本额(两) | 主要投资人 | 备注 | |

| 姓名 | 身份 | |||||

| 上海 | 老顺记 | 1862 | 2000—3000 | 叶澄衷 | 摊贩 | 叶去世,其子叶子衡继承,并任台湾银行买办经理陈荣良后任大连怡和洋行买办 |

| 上海 | 可识 | 1870 | 叶澄衷 | 摊贩 | ||

| 龚少蓉 | 洋行职员 | |||||

| 上海 | 蔡仁茂 | 1879 | 蔡振茂 | 手工业主(玻璃白铁铺) | ||

| 上海 | 源昌 | 1885 | 500—600 | 祝大椿 | 英商祥生茂职员 | 祝后任上海怡和洋行总买办 |

| 上海 | 慎记 | 1888 | 2,000 | 洪益三 | 钱庄跑街 | |

| 徐永清 | 发昌五金号店员 | |||||

| 鲍穗南 | 发昌五金号店员 | |||||

| 上海 | 怡大 | 1895 | 1,000 | 张文沛 | 源昌铁号帐房 | 经理华国章后任宝华洋行买办 |

| 龚子清 | 源昌铁号职员 | 龚后任大连怡和洋行买办 | ||||

| 支顺昌 | 万椿铁号股东 | |||||

| 应×× | 宁波乾和铁号股东 | |||||

| 广州 | 永顺源 | 1873 | 杨浩章 | 香港杨浩章五金号股东 | ||

| 广州 | 安和记 | 1892 | ×× | 香港成安号五金号股东 | ||

| 汉口 | 顺记承 | 1885 | 叶澄衷 | 上海顺记股东 | ||

| 汉口 | 叶贞记 | 1885年后 | 叶树南 | 技工 | ||

| 汉口 | ×× | 汇丰银行买办 | ||||

| 汉口 | ×× | 太古洋行买办 | ||||

| 汉口 | 同利公司 | 1885年后 | 梁撰勋 | 太古洋行“大经手” | ||

| 陆安生 | 银元局局长 | |||||

| 天津 | 顺记分号 | 1880 | 叶澄衷 | 上海顺记股东 | 经理王铭槐后任泰来洋行、华俄道胜银行买办 | |

资料来源:上海、广州、武汉五金商业部门编写的行业历史资料及《天津工商史料》第二辑。

表列12家五金商店投资人共21人,减去重复者实共18人,这些人大体可分作三类:

第一类是出身于外国银行、洋行买办和洋行职员的共5人,占28%。他们大都是第一批五金商店的创始人。如1870年德商可炽煤铁号职责龚少蓉(一说为祥生船厂职员)与叶澄衷共同接盘可炽,改为华人资本;1885年英商祥生茂洋行职员祝大椿开设源昌铁号等,都是有相当规模的大商号。可炽号最初由龚少蓉负责业务经理,1873年龚退股,继聘经理陈瑞海,也是一个洋行职员(丰裕洋行仓库员,叶澄衷同乡)。这种情况是与五金业的特点分不开的。早期的五金业,不仅货源全部来自外国洋行,它的销售对象也主要是外国船舶和外商企业,特别象外国船厂、工厂、油栈、公用事业等。同时五金商品的经营专业性强,需一定的技术知识。外国商企业的买办、职员就成为最有条件的五金商店的投资人。这条由在洋行任职发展为经营五金商业的道路,在以后还延续了相当长的时期。1895年以后,上海就有30多家五金商店的投资人是曾在外国洋行任职的。

另一方面,五金业既与洋行和外商企业关系密切,一些五金商号的资本家、经理在有了一定社会、经济地位之后又往往被外商聘为买办。如表列老顺记的经理叶子衡、可炽的经理陈荣良、怡大的经理华国章和职员龚子清,都是这样。再如上海的祝大椿、天津的王铭槐,也都是在他们经营五金业获得成功后,成为南、北著名的买办的(祝任怡和洋行总买办,王任华俄道胜银行买办)。

第二类是出身于五金商号的股东5人,职员4人,共9人,占50%。这就是所谓业内蘖生,下面再详谈。

第三类出身于其它方面的,有手工业主2人,钱庄跑街1人,官僚(银元局长)1人,共4人,占22%。这些人投资五金商业的性质和作用各相同,值得注意的是手工业者之例。上海的蔡振茂,1879年原来是亦工亦商的白铁玻璃铺老板,以作灯具售卖为主。到19世纪末,逐步摆脱手工业务,专门贩卖玻璃、五金,到第一次世界大战前积资已达10万两以上。蔡振茂代表一种类型,就是旧式五金商人如铁铺、铜锡店等,改营洋货贩卖。

表2—42所举示例不多,但可以看出,五金商业约有一半是业内蘖生的,这是五金业发展的一个特点。前面已谈到老顺记之移植外埠,成为外埠五金业之始,其实更多的是在本市分设新号。以上海为例,五金业的第二、三代商店有400家,其中90%和叶澄衷的几家顺记字号有直接间接关系(投资关系,拆伙分店,高级职员出店另设新号等);少数业外人投资、买办投资也大多是与业内人合伙经营。钢铁专业的第二、三代商店有300多家,从他们的建立过程看,无不和该业的4家老店有历史渊源,这4家是叶澄衷的可炽,唐晋斋的唐晋记,祝大椿的源昌,周舜卿的升昌。唐、祝、周都是无锡人,所用职工均系无锡同乡,因此后来形成无锡帮独占上海钢铁业的局面。

业内蘖生原为商业中常有的现象,在过去行会商业中成为惯例。而在经营进出口商品的华商中以五金业最为突出,这又与五金商品的专业性、技术性有关。五金商品不仅品种多,而且国别多、牌号多,尤其是规格极为复杂,如螺丝就有几千种规格,每一种牌号,又往往各有特点,具有不同的性能和用途。这些商品,在计量时有英制、公制、华制的区别,在计价时又有习用的一套复杂办法,如锉刀、螺丝按“先令”计算,洋钉、轴承按“倍司”计算等[29]。其内中情况不仅行外人难于了解,就是业内人也不能全部精通,以至这个行业被人称为“暗行”。因而开五金店的资本家大都是老五金店的科班出身,形成老店蘖生新店。

3、五金业的经营和利润

五金商业经营生产资料,不是一般消费品,销售对象有一定范围,1895年以前,主要是外国船舶和企业。在上海,一些大五金店还各有固定的供销关系,如老顺记和太古洋行,新顺记与怡和洋行,生昌号与祥生船厂,寅余号与美孚、德士古、亚细亚火等。外商电力公司、电车公司、电话公司等也与某些五金店订有合同,建有供销关系。这种固定关系,有利用保证大五金商的销路,但也使他们依附于外商,在市场和价格上受外商左右;当时还有一种陋规,在大宗售货中通常要付给洋人大班10%的回扣。

五金的销售,除外船外商外,有相当一部分是卖给清政府的官办企业和海军等。汉口的贞记五金号就是靠汉阳兵工厂的生意起 家的。上海叶澄衷开设的义昌成五金号,有清政府海军官僚白某的暗股,与海军关系密切,不但包办上海海军的五金器材采购,就是福建等地海军部门的供应也为义昌成独占,以至当时有人把它称作“海军供应部”。上海同顺昌铜锡号本是一家经营器皿小店,老板肖国峰与清政府的铜元局搭上关系,代向日本定购紫铜原料,数量庞大,每年有十多万两盈余,20世纪初,同顺昌积累资金达70万元,肖国峰被称作“铜锡大王”。

五金业通常交易量大,而周转较慢,需有较大垫支资本。1895年以前的五金店,开业时资本不过几百两,最多3,000两。因而在经营中都大量依靠借入资金,包括行庄借款、同业拆货、吸收存款以及从洋行赊进等,其中洋行赊进又占有相当大的数额和比重[30]。早期五金业几乎没有不欠洋行货款的。那时洋行为了打开五金销路,采用“送提单”方式进行推销,不收定金,依五金商号要货的品种数量,装运进口后,即将提货单送交五金店取货。货款在取货后二、三个月甚至更长时间结算。老顺记、可炽等几家老五金号就都是靠这种办法做大生意,发展起来的。至于某些商品由某五金号独家经销,更用不着本店资本。19世纪外国石油公司在华尚无自己的推销机构,美孚公司的火油就是通过太古洋行关系,委托南顺记五金洋杂货号经销的。先销货,后付款,三个月结算,每100箱作95箱计算。南顺记在这样优厚条件下,全力以赴,从19世纪70年代开始,先后在镇江、南京、安庆、芜湖、九江、汉口、宁波、杭州、天津、烟台、营口等地设立十几家分号,为美孚油广泛打开销路,销量从每年数千箱,到1900年前增至10余万箱,每箱进价1.1两,销价1.7两,南顺记仅火油一项生意,每年就可赚银十几万两。

五金业利润优厚,在商界中有“五金魁首”之称。五金器材品种规格牌号复杂,同业也向无标价,资金利润率通常达30—50%[31],遇有战争影响,供求矛盾尖锐时,更往往高达一倍至几倍。19世纪末到20世纪初,一些大五金号,如广州的顺安、慎隆、武汉的顺记承、晋和铁号等,年营业额都在20万元以上。上海市的一些五金店大户年营业额一般在10万两以上,老顺记、南顺记、可炽等更高达30—40万两,一般小户也有几千两乃至上万两的生意。所以五金业虽然初创时资本不过几百、几千两,但很快就能扩大、积累起来。老顺记于1862年“白手起家”,1890年前后资产已达100万两以上。80年代开业的源昌铁行、慎记五金号,最初资本不过几百、上千两,1900—1905年积累资金都已有10万两左右。其余如蔡仁茂、怡大等资本积累也很迅速[32]。就整个五金行业看,歇业倒闭的商店(大都因投机失败或内部矛盾拆伙改组)是少数,大部分商店不是“大好”,就是“小好”,19世纪以前尤其如此。正因为五金业的利润厚,积累快,所以短短二三十年时间,便发展成为商业中数一数二的资金雄厚的大行业。

三、百货商业

百货商业一词大约始于20世纪初先施、永安等经营“环球百货”的大公司出现以后;在这以前,有苏杭杂货、京广杂货等称呼,进口品的日用工业品则泛称洋杂货。本文用百货商业是沿用后来的通称,以区别于旧有的苏杭、京广等杂货业。

鸦片战争前,广州已有很少量洋杂货输入,仅供官府豪门享用。战后输入较多,但因中西习俗不同,并无多大销路;有些洋商盲目进口,反造成积压。19世纪70年代以后,洋杂货进口才逐步增加。这类商品品种繁多,海关分列入不同税目,无单独统计。我们只能择一些有代表性的品目,列入表2—43。

表2—43:甲午战争前一些日用工业品进口值(1868—1894) 单位:海关两

| 针 | 染料、颜料 | 日用化学工业品① | 家用品② | |

| 1868 | 265,348 | 148,824 | 189,501 | |

| 1878 | 97,937 | 482,448 | 407,453 | |

| 1888 | 299,136 | 1,432,671 | 1,281,668 | 462,805 |

| 1894 | 347,963 | 2,401,897 | 2,070,239 | 1,062,778③ |

| 1894比1868 | 31 | 1614 | 986 | 250④ |

| 增长% |

资料来源:杨端六等:《六十五年来中国国际贸易统计》1931年版第24—25页,姚贤镐:《中国近代对外贸易史资料》1962年版等1401页。

注:①海关统计表列名“其他化学工业制造品”,包括肥皂、化妆品、火柴、胶制品、樟脑、蜡烛等消费品及某些酸、碱类化学制品。

②包括家具、铁床、钮扣、钟表、镜子、洋扇、洋伞、洒具、衣箱、乐器及某些衣、帽等。

③1895年进口值。

④ 1895年比1888年增长率。

上表1868—1894年间洋杂货进口增长达数倍至十余倍,因这时期洋货价格下跌,实际进口量增长更大。如洋针进口值表列只增长31%,而此期间洋针进口价由每千根0.51关两降至0.14海关两,实际进口量由517,898千根2,421,724千根,增长368%[33]。

1、新兴百货商业的来源和行业的形成

1895年以前经营进口日用百货的行业大体有两个来源:一类是由原有的杂货商业兼营洋货而来,一类是新创设的经营洋杂货的店铺。

我国原有的杂货商业历史悠久,多用专业或代表性的商品来称呼,如首饰店、香烛店、头巾铺、荷包铺等,而以称绒线店者最普遍,所营范围也较广,它们所经营的主要是手工业品,不少是前店后厂,亦工亦商。如北京明末开业的花汉冲香料店,供应宫庭脂粉,有数百年历史[34]。创设于1816年,由苏州望族朱、钱、汤等家经营的老妙香室粉局,一直负有盛名[35]。明清以来,这类手工业品以苏州、杭州所制最为精巧,北京则以生产宫廷用高级消费品著名。故在广州,除经营针线、脂粉、木梳、刷子等店铺通称“绒线佬”外,有苏杭杂货业,简称功货业,经营和仿制苏杭手工业品质。在上海,京货店指本地人开设的以经营北京手工业品(多为妇女用品)为主的店铺;广货店则因系广东人开设得名,它们最早带来洋杂货。这种类称也被其他地方沿用。如在重庆称苏广杂货业或苏货业,在西安则又称南京行,均表示所营系外地来的佳品之意。

鸦片战后洋杂货日用品进口,首先进入这些经营同类商品的店铺。当时进口洋货,一般是由洋行买办或经纪人向这些店号兜售经销。50年代后,广州的广丰、成发等苏杭杂货店就已经营“红毛洋灯”,绒线佬也叫卖起红毛洋针。上海的京货店、广货店,也多兼营洋货,较大京货店德润粮祥、同春祥无50年代开设,同春祥后改为布店。[36]有些成衣铺兼做或专做西式成衣,兼营领带、衬衣、皮带等。再晚些时候,内地城市的绒线铺和苏杭、京广杂货店也卖起洋货来了。

再一类是鸦片战争之后新创设的经营洋货的店铺。这类商号,在广州叫“灯色店”,因最初主要经营进口洋灯,以后增加了进口线衫、线袜、毛巾、时钟等,洋灯反退居次要地位。在上海则通称广货店,因是外贸中心转移到上海后,广东商人随洋行来上海开设的。早期一批广货店中,比较著名的有广升祥、老悦生、乾亨、有彰、有隆等,其中广升祥为1850年创办[37]。这类商店大多是由洋行买办的亲友、同乡开设,有的也有买办投资。它们通过买办关系,可以取得进货和资金通融上的便利。当时他们经营的商品,主要有洋灯、桅杆、肥皂、香粉、玻璃瓶花、自鸣钟、帽架、毯子、手帕、围巾、洋针、洋布等;也有少数广东产手工业品,如骨梳、刷子、香云纱等。

天津开埠较晚,经营洋杂货店号的发生可能比广州、上海迟一些。值得注意的是,70年代前天津已出现了“洋货街”1870年刊印的《续天津县志》,就辑采了一首题名为《洋货街》的诗,其中有句为:“洋货街头百货集,穿衣大镜当门立,入门一揖众粲然,真成我与我周旋。”[38]

随着洋杂货进口的扩大,新开口岸和内陆城镇经销这些商品的商店也不断增加。1881年汉口和武昌、汉阳开设的经营外国玩具、工具、铅笔、图画、装饰品、伞、利器、假珠宝、肥皂的商店,已有10家[39]。现在可以考知店名的有广生裕、汪广和、汪谦和、汪慎记、方义大、黄谦裕等,都是原来经营广货较多的广货铺,因经营洋货比重增加,逐渐形成洋广杂货业[40]。西安主要由外地商人开设的南京行,80年代也普遍增加了洋货商品[41]。保定在90年代靠水路从天津运来的洋货已具有相当规模,除了匹头之外,还可以在商店看到洋灯、钟表、挂锁、玩具,并且有3家照相馆,其中一家对业余照相者供应材料[42]。在封建统治中心的首都北京,同样经受不住洋杂货的冲击。在19世纪末,除了以经销洋广杂货相标榜的货店外,一些旧式的殷实绸布商店如瑞蚨祥等,也在这个时期经营了钟表、眼镜、印花床单、化妆品等洋货,瑞蚨祥店内设有“广货头”,专司洋货商品的进货事宜。

这个时期,进口洋杂货日用品还逐步向农村县镇扩展。以产丝闻名的浙江南浔镇,19世纪末营建的楼房就已有不少是“仿洋式者,其中器具,即一灯一镜,悉用舶来品,各出新奇,籍以争胜”[43]。1884年刊行的直隶《玉田县志》更记载说:“洋舶互市,……我之需于彼者,至不可胜数,饮食日用曰洋货者,殆不啻十之五矣”[44]。说洋货占到日用品的一半,可能夸大,但反映洋杂货确已深入农村。洋杂货深入农村,依靠的就是经营洋杂货店铺的下伸。1901年刊印的《皇明经济文编》中有一篇谈论广西市场的文章说:“通都大邑洋货之店固已栉比鳞次,即在乡僻之区,亦必有零星数家,销售杂用之物”[45]

洋杂货由口岸逐渐伸向内地,以至深入农村,原来苏杭杂货京广杂货的名称逐渐消失,而改称华杂货业、洋广杂货业了。这说明我国封建社会原有的杂货行业的性质已有改变,具有了新兴百货商业的含义。它们经营的商品也由原来的手工业品而日益着重于机制品,并逐渐包括新兴的民族工业制品。

但应看到,在1895年以前,上述意义的百货商业虽已形成,而总的说,行业规模还不很大,店铺户数也不多。在上海、广州这类城市,百数商店也不过数十家,其余都是个体户和摊贩。在百货商店中,除下面要讲的批发商外,大多是中小户,资本不过数十元、数百元,大的亦只一二千元。每日营业额少则一二十元,多则数百元。百货零售因品种多,选择性大,销售毛利率可达20—30%。但因销售零星,营业额不大。这个行业,在上海、广州商办称为“穿破棉袄”,意即可以御寒,但油水不大,非巨商投资兴趣之所在。其中自亦有个别大户,积累较快。如上海的同昌号,东家朱氏,据说是探花出身的世宦之家,资本在万元以上。1880年开业的何锦丰洋货店,创业资本数百两,到甲午战争前后已开设有几家分店。不过百货业的大发展,还是在20世纪以后,何锦丰的资本积累也是在那时,达数十万两。

2、百货业批发商的出现

百货商业的特点是以零售为主,专营批发的不多。原来封建社会的杂货商是从手工业者那里进货,或自设作坊制造,地区间的贩运主要是原材料,一些苏杭制成品也多是由他业的贩运商兼营。但是,自洋货杂货大量进口后,由于货源集中,也逐渐有专营百货批发业务的商人从零售中分离出来,其出现时间约在19世纪60年代前后。

广州的任万利创设于1858年,是已知广州开业最早的百货批发商。80年代以后,出现了兼营或专营洋货的批发店万安隆、马贞记、万和、万生等,它们集中在长寿里、同兴街一带,逐步形成百货批发市场[46]。各商店且有主营某国商品的习惯,有的专营德国货、英美货,有的专营日本货,除向纱面各洋行定购经销外,还有不少直接从香港、日本进货[47]。

上海的批发商也称抄庄。百货批发商“同业牌号大都称华洋杂货抄庄”,“华洋杂货业创设于咸丰年间”[48]。1847年开业的振大昌,由京广杂货店而兼营洋货批发,是较早的批发商之一。1880年后,各地向上海采办洋货客帮日益增加,推动了华洋杂货批发业务的发展。南京路、河南路等地陆续出现以批发为主的字号十来家。其中锦章等号包销德商礼和洋行的洋针业务,再转批给小批发商和外地客帮,成为具有二级批发性质的包销户[49]。

百货批发商的资本远比零售商为大,小户约需数千元,一般有二三万元。它们多为豪绅、富商开设,粤闽地区又常有华侨、港商投资,资本组织多为合伙经营。其中自亦有小商积累起家的。陈炽在《续富国策》中说:“苏人有奚姓者,贫人也,有德商喜其诚朴,与立约为针贩,针至中国,由其分销。未及五年,积资六七十万。”[50]这个至晚在1895年已成巨富的奚某,很象是个批发商。

批发商交易量大,百货品种繁多,一家不可能同时兼营,故各户常是集中经营几类商品,形成专业。批发商所需人手较少,一般店堂简陋,而有仓储设备。因而设店也常避开闹市,选在里巷之中,早期多在靠近码头地区,以便外埠客商装运。上海的华洋杂货批发业,最初就集中在船舶往来的十六铺一带。

批发商多数是华洋杂货兼营。其所营洋货的来源,早期大体有三个途径。一是从洋行进货,或为洋行经销,多属热销名牌产品,并有买办垫款的惯例。二是向国际推销员定货。这种推销员在广州称“洋杂经纪”或“勃碌架”(可能是broker的粤语译音),他们受外国厂商委托,携带新产品货样,到通商口岸推销。批发商看样定货,不需付现,可俟收到运货提单后60日付款。三是设办庄采购,最初是广州的批发商在香港设办庄,根据国内市场需求情况向外国厂商定购。又广州的批发商很多与香港有“围内”关系,依靠在港熟识亲友,往来报价,可以赊购到几倍于资本额的商品。

批发商的销货,主要靠跑街兜售。为了扩大销售,它们对本埠零售商往往采取赊销办法。对外埠来人采购,因属大宗,更是安排食宿,殷勤接待,竞争激烈。外埠销售,除有信誉的客户可代办函购外,一般是由外埠按季节派人来采办,或者在上海驻庄,其情况与前述棉布业大体相同。如重庆的苏货业,很早即已分出贩运商、贩卖商和零售商,有人把这三都称作“字号”“贩庄”“零售”。贩运商原来多设字号于苏州或广州,采购手工艺品,洋货大量进口后,移至上海。它们从上海批发商进货,溯江而上,或直运重庆,或由宜昌转运(枯水期),至渝后卖给贩卖商。贩卖商系当地批发商,它们除将货批卖给重庆零售商外,还转卖给附近各县和毗邻地区的水客。这三类百货商中,以贩运商资本最大,一般有三四万元,最少也有万元。贩卖商资本不过数千元,零售商从数百元至万元大小不等[51]。

随着洋货进口的骤增,上海等口岸的批发商遂又有东洋庄、西洋庄的划分。东洋庄、西洋庄的名称,在华商国际贸易业与百货行业使用的含义不完全相同。在华商国际贸易业,东洋庄泛指经营对日本做进出口生意的行号。在百货业,则系指经营日本或欧美洋杂货的批发商。由于日用百货在市场上的选择性较大,这些批发商常派人到国外设立办庄,按国内市场需要采购,这以在日本设办庄者为早,东洋庄之称或始于此。但是,自己不在国外设庄,委托同业的日本办庄代为采购,以及主要从日本洋行进货的批发商,习惯上也称东洋庄。西洋庄之名则是相对而来的,即经营西洋杂货的批发商,在早期,除香港外,它们还绝少国外办庄。1931年成立的上海华洋杂货行同业公会档案材料称:“考杂货业之沿革,为过去东洋庄、西洋庄之蜕变,而集杂货抄庄与国货字号之大成”[52]。这里“杂货抄庄”即指东洋庄、西洋庄等百货批发商。

此外,尚有些经营东南亚与国内贸易的华商,被称作南洋庄。它们主要代华桥销售进口的海产、食糖及南洋转口的日用工业品,出口华桥需用的绸布、杂粮、副食、文具等国产品,属国际贸易业。其中一部分经营日用工业品较多的行号,后来也加入了上海华洋杂货业同业公会;从会员名册中可查出有属于南洋庄的南洋贸易商行、太平洋、大西洋、亚细亚等4家。

1853年,日本被迫开放江户、大阪、神奈川、长崎、函馆五口通商,上海成为西方对日贸易的转口口岸,中日往来频繁,即有江南商人旅日。据徐润说:1860年,他派宝顺洋行的杨明轩赴日,迁进被称为“南京生”开设的“保苏局”。“明轩到局,晤苏人杨镜人先生,同事六人在彼营业,专贩鲍鱼、海菜,由中国海船运至乍浦,分销各处。”[53]这已迹近东洋庄的活动。

1871年,中日签订修好条约,附有通商章程,旅日华商增多,上海的德盛和、义生荣等,都是早期开设的经营日用工业品的东洋庄。其中以1874年开设的盈丰泰规模较大,它早期主要经营灯料器、火油灯罩等,后来扩大经营到钮扣、肥皂、牙粉、铅笔、洋伞、火柴等,代销日本三家厂商的雨伞、自鸣钟、丝布,1892年资金约5,000两,1920年已积累达30万两[54]。又如全芝卿在日本开设的鸿茂祥办庄,则是专代国内同业在日本进货,迄甲午战争,它在国内并未设立字号。

百货批发商在国外设立办庄,直接进口,可适应国内市场需要,又可免除洋行的中间剥削,争取贸易的主动性。但终于敌不过在特权保护下的外国洋行。西洋庄方面,由于欧美洋行的垄断,基本上都是从洋行进货,为洋行经销,或委托洋行订购。由百货业巨擘何锦丰的后人开设的列来行,从英国直接进口日用百货,已是1906年的事了。

3.百货商业的分化和综合经营的发展趋势

百货商业经营的商品没有固定范围,早期概称杂货。在行业发展中,一些数量较大的商品就逐步从杂货经营中分离出来,形成专行专业。同时,随着城市购买力的扩大,又有集中各业商品、以便消费者同时选购的综合商店出现。

在甲午战争以前,从百货行业中相继分离出来的主要有棉布业、西药业和颜料业。其余分离都较晚。棉布、西药本节列有专目,这里仅述颜料业。

颜料、染料是鸦片战争后进口增长速度最快的商品之一,已见表2—43。进口颜料、染料系化学制品,较之中国原有的植物性染料色泽鲜艳,价格也便宜,1883年有记载说其价格“仅为土产染料的五分之一”[55]。因而迅速打开市场,行销内地。经营既成大宗,遂有专业商出现。

19世纪经营颜料、染料的料行主要是德商,有礼和、禅臣等十来家。中国商家向洋行定货不需付定银,可在货到时付款提货。而且他们还实行有各种优惠办法,如包牌、包销等,对经销商很有利。上海最早一家专营颜料的商店名叫林魁记,它原是一家胭脂店,因采用洋货品红作原料,色泽鲜艳,大受欢迎,遂改为以经营进口颜料为主业。它初期销售的颜料仍多属红色,以后增加品绿、青莲等色,包装都是一两六钱一瓶,习称“一六”[56]。

80年代前后,上海即出现一些以染料庄命名的商店。1881年虞洽卿由浙江来上海,开始就是一家名为瑞康颜料庄的商店学徒。瑞康颜料庄资本只有800两,据说一年多就赚了2万多两,足见其利厚。到19世纪未,上海颜料商已有十几家,瑞康、成康等是其中的大户。到20世纪初又出现周宗良、贝润生等拥有全国推销网的大颜料商人,颜料商成为洋货的一个重要行业。

综合性的百货商店,是集吃、穿、用无所不包的大型商店,以全取胜,顾客可一次购到所需各种商品。这种销货方式始于法国,被称为“零售商的革命”,19世纪后期已风行欧美。这种商店都分类专设货柜,故称“部门商店”(department store )。我国于1900年前后才有华侨商人在香港、广州、上海陆续开设先施、永安等这类商店,称百货公司。不过,在此之前,上海已有外商开设的福利公司(Hall and Holtz Cooperative Co.)等。属部门公司性质。又有一家专营高档洋货的源泰商店出现。它除经营日用工业品外,还兼营呢绒、布匹、洋酒、雪茄、罐头、食品等。品种比较齐全,是当时最有名的一家百货零售商。

注释:

[1] 严中平:《中国棉纺织史稿》1955年版第58页。

[2] H.B.Morse, Chronicles of the East India Company Trading to China1635—1834,Oxford,1926,Vol.II,P,152。

[3] 英国商人函件,剑桥大学藏怡和公司档案。转见严中平:《英国资产阶级纺织利益集团与两次鸦片战争史料》,《经济研究》1955年第1期。

[4] 见广州市纺织品公司等:《广州市私营棉布商业的社会主义改造》190年油印本。

[5] 过去我国经济史论著中,多以许春荣任经理的大丰洋布店作为我国最早的一家洋布店,实误。同春号的开设,比大丰早三年。此处据上海市工商行政管理局等:《上海市棉布商业》1979年版第9页辑的顾杏卿口述资料,顾19世纪年代即在上海布店学徒。

[6] 据20世纪初统计,经营西洋货棉布的主要洋行约五六十家,其中由棉布批发商股东、经理兼任买办的有24人(前引《上海市棉布商业》第58页),约占40%左右,其比例远较其他行业的为高。

[7] 1906年2月28日《时报》。

[8] 据厦门市纱布业董事会提供的资料。见中共厦门市委资改室等:《厦门私营棉布商业的社会主义改造》1959年油印本。

[9] 1936年12月汉口《商业月刊》,工商调查栏,《布匹店业》。

[10] 卓德全等:《洋布倾销和重庆布匹业的形成》,重庆工商联等:《重庆工商史料》第一辑,1982年。

[11] 卓德全等:前引文。

[12] 重庆市工商行政管理局:《重庆市私营棉布商业社会主义改造历史资料》二稿,1961年。商名、人名与其他资料记载略有出入。

[13] 《北华捷报》,1881年8月26日。

[14] 海关报告,1874年,1878年北海,1880年台湾,转见姚贤镐:《中国近代对外贸易史资料》1862年版第3册1552—1555页。

[15] 前引《上海市棉布商业》第27—30页。

[16] 北平市社会局:《北平市工商业概况》1932年版第193—194页。

[17] 中国科学院经济研究所、中央工商行政管理局资本主义经济改造研究室:《北京瑞蚨祥》1959年版。

[18] 武汉市工商局:《武汉谦祥益衡记绸布店历史资料》1958年打印本。

[19] 参见《无锡市布绸呢绒业历史资料》,1957年打印本;无锡市工商行政管理委员会:《无锡市世泰盛布绸店历史资料》(初稿)1958年打印本。

[20] Great Britain Foreign Office,Diplomatic and Consular Reports,Miscellaneous Series,1898,No.485,Report on the Trade of Central and Southern China,p.30-33.

[21] 前引《上海市棉布商业》第219-222页。

[22] 中国五金机械公司广州分公司:《广州市大五金业经营发展历史情况》1956年油印本。

[23] 叶澄衷事迹参见上海五金机械采购供应站:《上海私营五金商业社会主义改造资料》1961年打印稿;A.Wright Twentieth Century Impressions of Hongkong,Shanghai,and Other Treaty ports of China ,London ,1908,p.560;《中外日报》1899年9月4日。

[24] 武汉市五金交电公司:《武汉市五金商业的发生发展与改造》1959年油印本 1—2页。

[25] 参见王芷洲:《王铭槐的买办世家》,天津市民建会、河北省工商联编《天津工商史料选辑》第二辑,1964年油印本。

[26] 上海五金机械采购供应站:前引文第12页。

[27] 武汉市五金交电公司:前引文第1—2页。

[28] 上海五金机械采购供应站:前引文第7—8页。

[29] 所谓“先令”原来是各种规格商品按英币计价的价目表,业内简称为“先令表”。所谓“倍司”是外国对一些规格复杂的商品,以一种规格为基数,定出不同规格之间价格差别的比例,业内称这种基数为“倍司”。随后又将各国有代表性的价目表和基数表汇集一起,统称为“先令簿”,作为对有关商品各种规格计价的标准。

[30] 19世纪五金商借入资金资料已难考知。20世纪初上海6家资本在10万两以下五金商店统计,自有资金32.3万两,借入资金31万两,相当于自有资金的93%。其中洋行赊进占四分之一以上。有些商号经常欠洋行货款在10万两以上。

[31] 五金行业资金、利润资料,早期已不可考。据20世纪初的典型调查材料,上海五金、钢铁商业销货毛利率一般为10—16%。资金利润率,按经营方式分,向洋行进货批发给本外埠同业的约为30%;向洋行进货主要销售给工厂、企业的为36.9—42.4%。零售利润,多少无定。见前引《上海近代五金钢铁商业史》未刊稿。

[32] 上海五金机械采购供应站:引前文第9、42页。

[33] 姚贤镐:前引书第1401页。

[34] 北平市社社会局:《北平市工商业概况》1932年版第284页。

[35] 上海百货采购供应站:《上海市私营百货商业社会主义改造资料汇编》1959年油印本。另有资料说,上海老妙香室开业时间为1874年。

[36] 前引《上海市棉布商业》第6页。

[37] 上海社会科学院经济研究所等:《上海近代百货商业史》1982年油印第19页。

[38] 赵尧春:《洋货街》,同治《续天津县志》卷十九,艺文四。

[39] 英领事商务报告:1881年,汉口,第19页。

[40] 武汉市商业局:《商业志、百货行业志》,1984年油印本。

[41] 《西安市私营百货业社会主义改造历史资料》(初稿)1959年油印本。

[42] 姚贤镐:前引书第1107页。

[43] 温鼎《见闻偶记》,民国《南浔志》卷三十二。

[44] 光绪《玉田县志》卷五。

[45] 《梧州商情论》,《皇朝经济文编》卷四十五,光绪二十七年。

[46] 广州哲学社会科学研究所等四单位编:《广州市私营百货商业社会主义改造资料》,1959年油印本。

[47] 《广州百货商业历史沿革》,广州第一商业局:《价格荟萃》第8期,1984年12月20日。

[48] 1943年9月19日上海华洋杂货业同业公会理事长巴凌云呈文,上海市工商联档案。

[49] 前引《上海近代百货商业史》稿第25—26页。

[50] 陈炽:《续富国策》卷三,光绪二十二年版。

[51] 仇秀敏:《重庆市苏货业之沿革及近况》,重庆商会:《工商特刊》,1933年。又重庆市工商行政管理局:《重庆市私营百货业历史资料汇编》(初稿),1960年油印本。

[52] 上海市工商联档案:全宗号其255,目录号1,卷号2。

[53] 《徐愚斋自叙年谱》,咸丰十年纪事。

[54] 前引《上海近代百货商业史》稿第210页。

[55] 英领事商务报告,1883年,年庄,第215页。

[56] 《上海颜商业调查研究报告书》,1954年8月,国家工商行政管理总局资料档案。