播种和育秧——《中国稻作史》第四章(三)

第四章 中国古代的稻作技术

三、播种和育秧

(一)直播 水稻的直播有两种情况,一是旱稻(陆稻)的旱地直播,二是水稻的水田直播,从后者演变出育秧移栽技术。前者则始终行直播。根据李根蟠、卢勋等近年来提出的农业起源于山地说,旱稻的直播显然早于水田的直播。他们调查云南少数民族如怒族、傈僳族、佤族、布朗族的水田技术表明,南方少数民族早期的水田技术很多由旱地生产技术而来,人工灌溉和水田农具是后起的。换言之,旱稻的种植早于水稻。因而旱稻直播早于水稻直播。而旱稻的直播又来自“旱谷”(云南少数民族的称呼)和其他作物的混播。如西盟佤族就盛行以旱谷为主的混作间作,他们将旱谷和鸡爪稷、粟、高梁、黄瓜、冬瓜等种子混在一起点播或撒播。并传说这是他们的祖先给旱谷找“伴”[1]。这是一种原始农业形态的遗存,表明最初的稻子播种乃是旱直播的混播。从混播分离出单作是后起的,如独龙族的单作仅仅是近几十年才发展起来的。

原始稻作分化出旱稻和水稻以后,水稻最初也是直播。南北都一样,南方的“火耕水耨”当然是直播。北方从西汉《氾胜之书》至北魏《齐民要术》都讲的是直播水稻及旱稻。《齐民要术》水稻篇已经提到播种之前,先用水淘去空秕的稻种,浸水催芽三天,候芽长二分时播种,用种量为“一亩三升,掷”。这掷即是直播的形象描述。在催芽之前十天,要将稻田“先放水,十日后,曳陆轴十遍”。“陆轴”又称“礰礋”(音历宅),为北方用牛牵挽辊压水田的农具。旱稻的播种也要先经催芽,所不同的是用“耧耩䅖种之”。(见旱稻篇)说用耧耩䅖种比用手工掷播为省种而安全。如遇天寒也可不必催芽即下种,以免出芽的易冻死。旱稻初出苗,还可以“犹欲令人践垅背”,因为“践者茂而多实也”。水稻或旱稻在北方早期的种植中其播种期拖得很长,分为上中下三时,水稻的播种期一般比旱稻为迟些。据《齐民要术》的介绍,水稻的播种期“三月种者为上时,四月上旬为中时,中旬为下时”。旱稻“二月半种稻为上时,三月为中时,四月初及半为下时”。农业经营愈粗放,播种期的幅度愈大,在大幅度的播种期中分出上中下三时是一种趋向精确的反映。旱稻播种期要早于水稻可能同旱稻的土壤供水受限制有关。

(二)育秧 育秧技术的发明和应用,原因不同。北方的育秧移栽,出于减轻草害,南方的育秧移栽虽然同样有减轻草害的作用,却与复种制的发展有密切关系,特别是多熟制发展以后,移栽是解决季节矛盾的最有效措施。

北方水稻移栽的记载始见于东汉·崔寔的《四民月令》:“五月可别稻及蓝。”别稻指水稻移栽。具体讲移栽理由的是《齐民要术》水稻篇;“既非岁易,草稗俱生,芟亦不死,故须栽而薅之。”

南方稻田从唐宋以后因稻麦(豆、油菜)复种的扩大,大部分稻田改用育秧移栽,因而育秧的经验积累很快,以陈旉《农书》的“善其根苗篇”最为详备。陈旉的理论是:“凡种植,先治其根苗,以善其本。本不善而末善者鲜矣。”即是说弱苗无好稻的意思。他认为使秧苗健壮应具备三个条件:“种之以时(播种期合适),择地得宜(秧田选择合适),用粪得理(秧苗施肥合适)。”从宋至清,育秧技术日趋完备,现分以下环节介绍。

1.秧田整治。陈旉强调秧田选定后于秋冬时就“再三深耕之”,使经霜冻“土壤苏碎”。然后在田里铺放茎叶残根等,到开春再耙转,“以粪壅之。若用麻枯(芝麻饼)尤善”。明末《沈氏农书》则要求严格在秧田除稗,可减少本田稗害:“先将面泥刭去寸许,扫净去之,然后垦倒。临时罱泥铺面,而后撒种。”这是较彻底的除稗措施。清初的《梭山农谱》(1717)要求秧田的质量是:“土烂如面,水平于镜。”这两句话一直流传至今,成为衡量秧田质量的标准。

2.浸种、催芽及下种。浸种催芽技术在《齐民要术》中只提到“浸水催芽三天,候芽长二分时播种”,比较简略。详细的介绍当推宋初推广占城稻时由朝廷颁布的种植法:“令择民田之高仰者,分给种之。其法曰:南方地暖,二月中下旬至三月上旬,用好竹笼周以稻秆,置此稻于中,外及五斗以上,又以稻秆覆之,入池浸三日,出置宇下。伺其微热如甲拆状,则布于净地,其萌与谷等,即用宽竹器贮之。于耕了平细田,停水深二寸许,布之。经三日,决其水。至五日,视苗长二寸许,即复引水浸之一日,乃可种莳。”[2]

宋代的劝农文中也多有叙说浸种催芽技术。至元代王祯《农书》中讲到天晴浇冷水和阴寒天气浇温水来调节种子堆发芽中的温度,则为其他农书所未道及:“至清明节取出,以盆盎别贮,浸之;三日,漉出纳草篅中。晴则暴煖,浥以水,日三数。遇阴寒则浥以温汤,候芽白齐透,然后下种。”

明代的《便民图纂》(1502年或稍后)讲浸种催芽首次区分旱稻和晚稻,叙述也简明扼要:“早稻清明前,晚稻谷雨前,将种谷包投河水内,昼浸夜收,其芽易出。若未出,用草盦(覆盖)之。芽长二三分许,拆开,抖松,撒田内。撒时必晴明,苗易坚。亦须看潮候。二、三日后撒灰于上,则易生根。”这一段叙述,直至现在的农民浸种催芽,基本如此。

关于秧田的播种量,没有直接的记载,《齐民要术》所说的“一亩三升”是直播田。《便民图纂》说“每亩一斗”也是指的本田所需的播种量,因该书“收稻种”一节说明收稻谷留种时,按“每亩计谷一斗”计算。这与《农政全书》所记完全一致:“玄扈先生曰:今人用谷种,亩一斗以上。密种而少粪,难耘而薄收也。”[3]清乾隆御题《耕织图》诗则说“一亩率三升”,清末《潘丰豫庄本书》也说:“每田一亩,下种三升足矣。”明清用种量相差三倍是正常的。象现代由于耕作制复杂,稻区自南至北扩大,每亩用种量(秧田)一般变动在100~400斤间,极端多的可达600斤,少的不满l00斤[4]。宋应星《天工开物》说每亩秧田可插本田25亩,则明清时的秧田播种量变动于每亩7.5~25斗之间。

3.秧田水层管理。陈旉《农书》对于秧田的水层管理有精辟的记述:“大抵秧田爱往来活水,怕冷浆生水。青苔薄附,即不长茂。”又:“作堘(田埂)贵阔,则约水(控制水层)深浅得宜。”水层的深浅并非一成不变,要根据天气晴雨而定:“若才撒种子,忽暴风,却急放干水,免风浪淘荡,聚却谷也。忽大雨,必稍增水,为暴雨漂飐,浮起谷根也。若晴,即浅水,从其晒暖也。然不可太浅,太浅即泥皮干坚。不可太深,太深即没沁心而萎黄矣,唯深浅得宜乃善。”

4.秧龄和插秧。《天工开物》载“秧生三十日,即拔起分栽”,这是最普通的秧龄。该书又进一步指出秧龄太长会发生秧田拔节、插后抽穗,结籽稀少的现象:“秧过期老而长节,即栽于亩中,生谷数粒,结果而已。”《沈氏农书》提到控制秧苗老嫩以应付天气的变化:“若秧色太嫩,不妨搁干,使其苍老。所谓秧好半年田。……若亢旱之年,又不可早将秧壅兴(壅兴指施肥太多使苗徒长),恐插莳迟,而秧蒿败也。”为了防备意外不测,“凡人家种田十亩,须下秧十三亩”。即使有多余,还可以相互调济。

明末南方平原的某些稻田已有双季连作稻,早稻收后,再插晚稻,一般多是耐寒的晚糯。连作晚稻的秧苗多尽量延长秧龄,以补本田生育期因迟插而缩短的矛盾。这种晚季秧,《天工开物》称之为“再生秧”:“南方平原,田多一岁两栽两获者。其再栽秧,俗名晚糯,非粳类也。六月刈初禾,耕治老*{艹膏}田,插再生秧,其秧清明时已偕早秧撒布。早秧一日无水即死,此秧历四五两月,任从烈日暵干无忧。”所谓听任太阳曝晒即是通过减少水分供应,以抑制秧苗生长,达到延长秧龄的目的。这种技术在本世纪50年代发展连作稻时,浙江等地区即曾广泛使用,称之为“水秧旱育”或“旱地育秧”。

稗草是稻田的主要杂草,不容易除尽,原因是稗的幼苗和稻苗很难区别,一旦长大抽穗,又先于稻穗成熟落粒。稗子很小,很容易混在打谷的过程中。“农田插秧秧绿时,稻中有稗农未知。稻苗欲秀稗先出,拔稗饲牛唯恐迟”[5]。到了稗草抽穗时才拔除,已经影响水稻产量,已经影响水稻产量,是不得已的办法。更主动的措施是从秧田起把好去稗的关口,使稗苗不致跟着秧苗插到本田中去。所以前人对于秧田除稗也积累很多经验。首先是学会识别稗和秧的形态差别:“稗叶纯似稻,节间无毛。”[6]所谓节间无毛是正确的,稻苗的节间有毛状叶耳,稗则没有(稻有叶舌,稗没有叶舌则前人未曾注意到)。又有人指出稗和稻的不同在于稗叶“色深绿”[7]。这也很正确。早于《沈氏农书》百余年的《乌青志》即介绍秧田除稗的办法:“秧田最忌稗子,必将面泥*<丕刂>去扫净去之,然后垦倒,临时罱泥铺面。”因为去年的稗子落粒多在田土表面,先将面泥除去一层,再用河泥铺面,确是好办法。清代四川的地方农书《三农纪》提出拔秧时要与拣去稗草结合:“拔秧须轻手拔出,就水洗净,去根上泥,拣去稗草,须根齐叶顺,用草束小把,量田亩拔秧,用小箩筐于田匀布,乘耙后浑水插之。”

前人对插秧质量与本田生长的关系也很重视,明·马一龙《农说》提出:“达顺则丰,覆逆乃稿。纵横成行,纪律不违,密*<辶瓜易>为俦,尺寸如范”的原则,即要求插秧时的秧根要直(顺),不可拳曲(覆逆),否则容易死苗(乃稿)。规定的行株距疏密(密*<辶瓜易》尺寸要严格遵守,以便往后的耘耥。为了保证插秧行株距的整齐,有规格,元代使用了竹篾制的“秧弹”(图4—10):“盖江乡柜田,内平而广,农人秧莳,漫无准则,故制此长蔑,掣于田之两际,其直如弦,循此布秧,了无欹斜。”[8]清代则使用“秧绳”:“其莳法,每人俱以绳约,使不过五寸,故其田秧稞密而分行整,收获亦倍。”[9]

插秧的密度,各地记载的变异幅度很大,马一龙《农说》:譬疏者每亩约七千二百科,密则数逾于万。地肥而密,所收倍于疏者矣。”马一龙所说的背景在江苏溧阳一带,较之浙江嘉兴一带为疏,据对《沈氏农书》的折算,每亩约2万科。清·汪日桢《南浔镇志》(1858)所记约为l6000多科。

插秧的深浅,一般强调宜浅些,如《齐民要术》即指出:“栽法欲浅,令其根须四散则滋茂。深而直下者,聚而不科。”(科指分蘖)《南浔镇志》也说“浅插则易发”。清·包世臣《齐民四术》:“使根须四散着浮土,忌深,忌根偏及聚。”这是正确的,但在浅的原则下,还视田土和早晚稻种类而有所区别。如浙江流传的农谚说:“青田搭,麦田插。”青田指绿肥田,麦田指冬作种麦的田。因为绿肥田插秧早,气温较低,浅插(搭)有利于发根返青。麦田多插单季晚稻,秧令较长、较大,不妨略深。对于连作晚稻,因为插秧时正值夏季高温,太浅了要烫死秧根,故要强调深些,所以农谚说:“早稻水上飘,晚稻插齐腰。”用“飘”形容浅,以“齐腰”喻插得深。

插秧之前一般都先施肥,因各地肥源多少而不同。肥源丰富的太湖地区用肥较多,如明·王芷《稼圃辑》记述:“壅田麻饼豆饼每亩可三十斤,和灰粪或棉花饼,每亩下二百斤。插秧前一日将棉花饼化开,摊匀于田。耖转,然后插秧。”至于丘陵半山区一般肥源较缺,只能就地取材,经济用肥。如清·康熙《东阳县志》(1678)记:“未种之前,多取山中檡叶,踏入田中,久即化为纯土。高平不可得水,每亩用柴若干,烧灰布之,和水而耕。至插秧时,或以猪毛,油箍(即油饼)、碙岸、碙砂诸物,涂其根,令苗易长。”(碙岸、碙砂指老式粪缸马桶壁上的结晶状物,富含氮磷钾)。徐光启记述江西人壅田“或用牛、猪等骨灰,皆以篮盛灰,插秧用秧根醮讫,插之。”[10]这种办法称为“醮秧根”。另外,还有一种因地制宜的经济用肥办法,称为“塞秧根”。流行于浙中丘陵地区,这些地方土壤的保水蓄肥能力较差,平均的大量撒施肥,既少肥源,又易流失,历史上农民沿用一种办法,是把稍经腐熟后的毛发(如猪毛、鸡毛、头发等)同焦泥灰、人粪泥拌和,扭成团状。当插秧时,一人在前边插,一人跟在后边用肥料团塞在稻丛的侧边。过7~10天后再塞一次。故称“塞秧根”。其作用如农谚所说:“塞肥十足吸,散肥易流失。”醮秧根和塞秧根一直沿用至今。

插秧是一项劳动强度大又要求熟练技巧的细活,步法和手法要协调。左手握秧把,右手分秧,自左至右横插,恰以六穴为度。插秧时脚步是后退的,决不可太频退,以致田泥中充满脚凹,秧如果插入脚凹泥中,便成为浮秧。许多著名的农书都不提插秧的技术,可能是著书的读书人自己没有实践体会。倒是《群芳谱》[11]中记述了较明确的要求:“拔秧时轻手拔出,就水洗根去泥,约八九十根作一小束。郤于犁熟水田内插栽。每四五根为一丛,约离六七寸插一丛。脚不宜频那(频频移动),舒手只插六丛,郤那一遍,再插六丛,再那一遍。逐渐插去,务要整直。”

插秧技术只有农民最有发言权,他们不识字,不能写书,就形成农谚,口头世代相传,很是丰富。比如插秧的功夫深浅,农谚指出:“会插不会插,看你两只脚。”插秧的质量关系是:“插秧插得正,抵上一道粪。”插秧要抢时间,所谓:“插秧要抢先,割麦要抢天。”早稻和晚稻比,晚稻的时间要求比早稻更紧迫些。诸如:“春争日,夏争刻”;“早稻插日,晚稻插刻。”“芒种插秧天赶天,夏至插秧时赶时。”插秧误了时间的后果将是“嫩秧早插随手青,黄秧迟插半月黄。”插秧要求不顾天气晴雨:“插秧不躲雨。”迟插影响产量,形容为“插秧插得迟,收成喂老鼠”,“插田插夏至,打谷打一记”,“早插插稻,晚插插草”,“晚稻不过秋,过秋九不收。”[12]

(三)秧马问题 北宋时湖北武昌民间流传一种和秧田有关的农具,称为“秧马”。苏轼(东坡)在元丰三年至七年(1080~1084)谪居黄州(今湖北黄冈)时看到过秧马。以后至绍圣元年(1094)苏轼又被贬惠州(广东省),南行经江西庐陵太和县时,曾安止以所著《禾谱》给苏轼看,苏轼认为:“文既温雅,事亦详实。惜其有所缺,不谱农器也。”于是向曾安止介绍了秧马发现的经过及其形制:“予昔遊武昌,见农夫皆骑秧马,以榆枣为腹,欲其滑;以楸梧为背,欲其轻;腹如小舟,昂其首尾;背如覆瓦,以便两髀雀跃子泥中。系束藁其首以缚秧。日行千畦,较之伛偻而作者,劳逸相绝矣。”并作“秧马歌”一首,附于《禾谱》后面:“春云濛濛雨凄凄,春秧欲老翠剡齐。嗟我父子行水泥,朝分一垅暮千畦。腰如箜篌首啄鸡,筋烦骨殆声酸嘶。我有桐马手自提,头尻轩昂腹胁低。背如覆瓦去角圭,以我两足为四蹄。耸踊滑汰如凫鹥,纤纤束藁亦可齎(按,原书误作“赉”。——录入者)。何用繁缨与月题,朅从畦东或畦西。山城欲闭闻鼓鼙,忽作的卢(“的卢”,名马名,原书误作“的驴”。——录入者)跃檀溪。归来挂壁从高栖,了无刍秣饥不啼。少壮骑汝逮老黧,何曾蹶轶防颠挤。锦鞯公子朝金闺,笑我一生蹋牛犁,不知自有木殡殓駃騠。”[13]

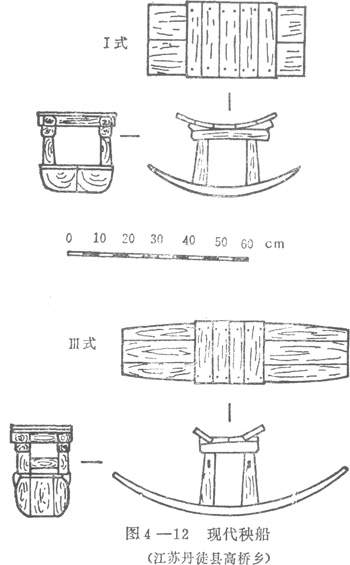

苏轼抵惠州后又将秧马形制介绍给惠州博罗县令林天和,林建议略加修改,制成“加减秧马”。苏轼又将秧马介绍给惠州太守,经过推广,“今惠州民皆已使用,甚便之”[14]。以后粤北的龙川令将上任时也从苏轼处讨得秧马图纸,带往龙川推广。苏轼碰到浙江衢州进士梁君琯时建议梁将秧马在浙江推广,又将秧马图纸带给他在江苏吴中的儿子,嘱其在江苏推广[15]。根据宋代文人诗文集的记载,提到有使用秧马的地点,涉及今湖北武昌,江苏苏州,浙江台州,绍兴,江西上饶、南昌,福建福州等地[16]。如陆游的《春日小园杂赋》(庆元五年,1199年)提到:“日驱秧马听缫车。”似在宋代推广到江、浙、闽、赣一带。可是秧马的使用和形制在宋后失传了。到了元·王祯《农书》中只是把秧马作为历史文献加以介绍,而没有提到当时是否仍在使用。徐光启在《农政全书》中也同样摘录苏轼的片段原文而不提明代是否有使用。王祯和徐光启的书中都附有秧马图(图4—11),并都在秧马下面的稻田上绘成正在插秧的样子。因而秧马被理解为一种人骑在其上进行插秧的农具。长期以来无人怀疑。近年来,王瑞明[17]首先提出对秧马用途的怀疑,认为不是用来插秧而系“扯秧”(即拔秧)的农具。理由是“系束藁其首以缚秧”——在“马”首上挂一束稻草用以缚秧——显然是拔秧而和插秧无关。但从“雀跃于泥中……日行千畦,较之伛偻而作者,劳逸相绝矣”又有点象插秧。而徐光启所绘秧马图中农夫腰带上有绳缚在秧马上,以便于后退,恰似插秧必须后退,拔秧则前进。这个问题经刘崇德从苏轼的《题秧马歌后》四条中的第二条获得澄清:“俯伛秧田非独腰脊之苦,而农夫侧胫上打洗秧根,积久皆至疮烂。今得秧马,则又于两小颊子上打洗,又完其胫矣。”[18]其实,秧马系拔秧的工具在清代文献中也不乏有明确的记述。如湖北《长阳县志》(道光二年,1822)卷三谓:“其插秧禾,先数日,人骑秧马,入秧田取秧,扎成大把,名秧把。”四川《彭县志》(光绪四年,1878)卷三谓:“其分秧也,乘橇(音翘),谓之秧马。无鞍而骑,不驱而驰,周旋从人,载拔载移。约秧以秸,名为秧头也。”清末顾尚纶的《老农笔记》中也提到:“拔秧法:在清水秧拔苗,先放水入秧田,约深三,四寸,乃乘秧马拔之。”

秧马的使用虽然日趋减少,但仍未绝迹,南京博物院提供了一个重要的物证,即江苏镇江市丹徒县境内的扬子江心高桥乡的柳洲村,至今家家都有拔秧用的“秧船”,当地亦有称“秧马”、“秧鞍”或“秧凳”的(图4—12)[19]。其操作方法是:“当地农民拔秧时,骑在‘秧船’上,两手拔起稻秧,洗净秧根后,在船底将秧把砸齐捆好。”到前面的秧拔完,“农民用两足蹬地,秧船便很快向前滑行,从畦岸上看来真象‘雀跃于泥’……我间农家这秧船为什么不用于插秧?他们回答很简单:插秧是向后倒退的,骑在秧船上无法倒退。”高桥乡的秧船在形制上虽同苏轼形容的或王祯、徐光启绘的图不很一致,但其作用和原理完全一样。秧马之所以被误解为插秧,是因实物失传以后,光凭苏轼《秧马歌》的文字引起误解所致。“《秧马歌》并引”的这么多文字中,字面上不出现拔秧或插秧字样,是历来诗词的修辞手法,即讲究婉转隐喻而忌直叙显露。苏轼以其华丽的辞藻和用典,把一个简单的农具描绘得如此浮想翩翩,不免使文学的夸张引起后人的误解,如“日行千畦,较之伛偻而作者”便很象插秧而非拔秧。“以我两足为四蹄,耸踊滑汰如凫鹥……忽作的卢跃檀溪”也都更像插秧。

注释:

[1]李根蟠、卢勋:《中国南方少数民族原始农业形态》,农业出版社l987年版,第63—64页。

[2]《宋会要辑稿》。

[3]徐光启:《农政全书》(1628),树艺,谷谱上,稻。

[4]中国农业科学院主编:《中国稻作学》,第十一章,育苗移栽。

[5]元·方回“种稗叹”。

[6]宋·戴侗:《六书故》。

[7]明·朱橚:《救荒本草》。

[8]王祯:《农书》卷十四。

[9]清·陆世仪:《思辨录辑要》。

[10]见《徐光启手迹》影印本。

[11]明·王象晋:《群芳谱》(1621)谷谱。

[12]游修龄等主编:《浙江农谚解说》,《浙江农业科学丛刊》,l965。

[13]《集注分类东坡先生诗》卷廿五,《四部丛刊·集部》,王祯《农书》有转引。

[14][15]刘崇德:《关于秧马的推广及用途》,《农业考古》,1983年第2期。

[16]天野元之助:《中国农业史研究》增补版,238页秧马分布地域表,1979。

[17]王瑞明:《宋代秧马的用途》,《社会科学战线》,1981年第3期。

[18]刘崇德:《关于秧马的准广及用途》,《农业考古》,1983年第2期。

[19]周晓陆:《“秧马”之实物例证》,《农业考古》,1985年第l期。