唯物史观学术化——唐长孺史学成就的特点

业师唐长孺先生诞生于1911年7月4日,逝世于1994年10月14日,今年是唐先生百年冥诞。

唐先生早年从事辽金元史研究,以后研究重心上移,主要从事魏晋南北朝隋唐史研究,后又扩大至敦煌吐鲁番出土文书的整理和研究,是近代以来继陈寅恪之后在魏晋南北朝隋唐史学界最有成就的大家。唐先生的学术成就是多方面的,非本文所能容纳。本文只想用一句最简洁、最集中的话语,概括唐先生的学术人生和成就特点,即“转旧趋新”,“唯物史观学术化”。

从文化史观向唯物史观转化

所谓“转旧趋新”,主要是强调唐先生的历史观从文化史观向唯物史观的转化。

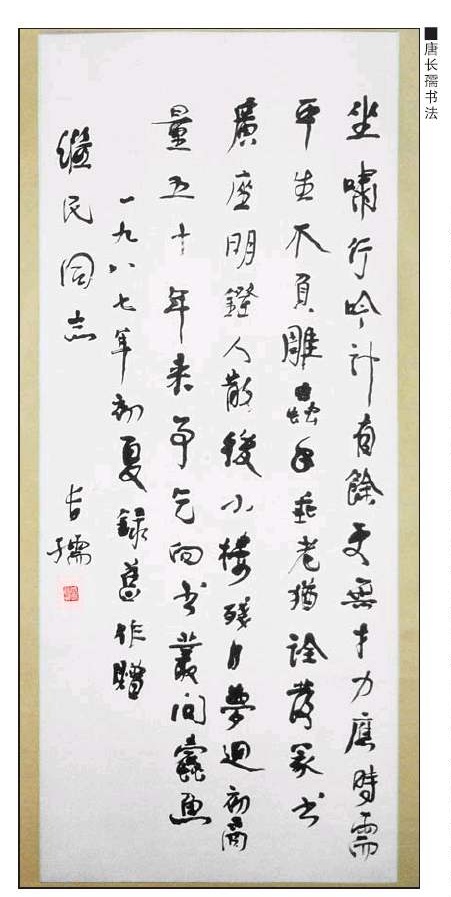

唐先生从事学术研究的时间是20世纪40年代至90年代,时跨新中国成立前后两个时期。处于这一新旧交替的转折时代,毫无疑问会对唐先生的历史观产生深刻影响。很多学者已说过,对唐先生一生学术研究影响最大的三位学者是陈寅恪、吕思勉和李剑农,尤以陈寅恪影响最巨。唐先生晚年曾赋诗,表白对陈寅恪的景仰:“掩卷心惭赏誉偏,讲堂著籍恨无缘。他年若撰渊源录,教外何妨有别传。”虽以未列陈先生门墙而抱憾,但唐先生的治史风格与陈寅恪神似,堪称其私淑弟子。20世纪40年代,唐先生先后发表了《蔑儿乞破灭年次考证》、《辽史天祚纪证释》、《读陈寅恪唐代政治史述论稿后记》、《敦煌所出郡姓残叶题记》、《记阻卜之异译》、《论金代契丹文字之废兴及政治影响》、《论五朝素族之解释》、《清谈与清议》、《唐代军事制度之演变》等学术论文。此外,1957年出版的《唐书兵志笺正》一书也撰成于40年代。这些论著,除研究方法、论题选择、治史风格明显受到考据学和陈寅恪的影响外,也隐然可见风行当时的文化史观的影响。

新中国成立后,马克思主义史学观成为史学研究的主流,唐先生与绝大多数学者一样,通过全面学习马列主义经典著作,最终树立了唯物史观,并在学术研究中自觉运用,指导治史。他在《魏晋南北朝史论丛》跋语中曾深有感触地说:“在研究过程中,我深刻体会到企图解决历史上的根本问题,必须掌握马克思列宁主义的理论。”诚如牟发松所说,这是唐先生“在经过艰苦的理论探索和长期的史学实践之后,发自肺腑的甘苦之言和经验之谈”。从以文化史观为主要内涵的旧时代学术传统,到接受马克思主义,树立唯物史观,这是唐先生学术生涯中的一个重要转折,采用张弓的说法,唐先生从此“在科学史观的烛照下,对所熟习的传统史学方法加以扬弃;摒除其繁琐陈腐的一面,保留其求实求真的内核”,将有关历史时期的经济史、政治史、军事史、文化史、思想史等一个个具体课题,统摄于宏观思考之下,构成一个有机的学术整体,因而“具有了同他早年的学术实践不同的内涵”。

唯物史观的指导和史学研究的实践有机结合

所谓“唯物史观学术化”,主要是想强调,唐先生学术研究的最大成就和治史风格的最大特点,是唯物史观的指导和史学研究的实践有机结合。

唐先生出身书香门第,旧学造诣深厚,早年在旧体诗方面受过系统而严格的训练,所作旧体诗词极见功力,近代著名诗人金松岑赞其诗作“幽涩似郊、岛,又似永嘉四灵,亦受散原影响”,曾推荐在《国学丛刊》上发表。三四十年代转攻史学后,无论是在政治、经济、军事,还是各种制度、民族问题、学术、中西交通等研究领域,几乎均有重要论述。在古籍整理方面,曾历时十载,主持点校北朝四史的工作。在出土文献整理研究方面,十易寒暑,主编《吐鲁番出土文书》,并创造了一套文书整理的规范,为学术界所遵行。与这些具体学术成就相比,唐先生超乎其上的总体成就,可一言以蔽之,“唯物史观学术化”。日本学者池田温曾将唐先生的研究特征概括为“将传统的实证史学与马克思主义的唯物史观有机地融为一体”;姜伯勤认为唐先生的史学风格是“寻求历史与逻辑的统一”;牟发松也说“唐先生长于考证,却又不止于考证,更不为考证而考证,而是始终从具体史实的考证和分析入手,溯其渊源,考其流变,以把握历史演进的大势,探求历史发展的根本规律”;张弓认为唐先生具有鲜明个性的研究方法是“宏观理论思考把握的精细实证”。这些看法,实际上都是指唯物史观的指导和史学研究的实践有机结合,是“唯物史观学术化”一语内涵的不同表达。

“唯物史观学术化”,既是唐先生对20世纪中国史学界的最大贡献,也是其个人治史风格的集中体现。这一风格有两个鲜明的特点:一是学术语境下的理论思考。新中国成立后,在马克思主义史学观成为史学界主流意识形态的同时,也出现了教条主义和“左”的倾向。作为从旧中国走来,又经历过50年代至70年代多次政治运动的知识分子,唐先生在对待马克思主义指导史学研究的问题上,有别于当时教条化的“通病”。在马克思主义成为指导思想的五六十年代,他并不刻意标榜自己的唯物史观;而在马克思主义受到怀疑的八九十年代,他依然坚持唯物史观的指导,毫不动摇。他以唯物史观指导学术研究,主要是着眼于观察问题的立场、观点和方法,着眼于对学术探讨的宏观把握,他的论著不搞寻章摘句、穿靴戴帽,鲜见成段抄录马列论述,用史学材料附会论证“经典”,而是将唯物史观融入具体的学术命题、方法、风格中,在学术语境中体现求真务实的理论品格、把握以小见大的宏观视野。

二是推陈出新的文本形式。朱雷先生曾概括唐先生论著在文本表达方式上的特色:“凡研究每一论题,必广泛搜集和详尽占有资料,然后缜密考校,去伪存真,精深分析,由表及里,探求历史的真实面貌与发展演变的规律;始终注意从具体史实的考订分析入手,溯其渊源,考其流变,以把握历史演进的大势,探求历史发展的趋向,终究达到发微阐宏的境界。”除此之外,唐先生史学论著的文本表达还有一个突出特色:善于继承前贤而又敢于超越。唐先生治史风格的形成相当程度上受到清代考据学特别是陈寅恪史学的影响。他赋诗赞陈先生:“胜义微言若有神,寻常史迹考文新。先生自有如椽笔,肯与钱王作后尘?”既是称颂陈寅恪,又何尝不是自励。对传统优秀史学遗产,唐先生并不仅仅满足于继承,而是尽其所能地发扬光大。例如,他的论著由新中国成立前的文言文到之后的白话文,转变得自然、流畅、妥帖,愈往后愈精练,几至炉火纯青。胡宝国先生说其“文字朴素,从不虚张声势”;牟发松说其“博于征引而慎下断语”;张弓说其论著“辨析绵密,不作空泛之论;但又旨约意远,有别于考据家的案头讲章”;姜伯勤也说其“主张求实,而力戒空疏,运用资料十分严谨,宁阙疑,不妄断。行文简洁流畅,无多言赘语”。唐先生推陈出新的文本形式构成了他个人治史风格的鲜明特色。

可以说,“转旧趋新”是唐先生在20世纪史学发展历程的角色定位,“唯物史观学术化”是他对20世纪史学研究贡献的集中概括。

来源:《中国社会科学报》2011年09月22日第225期