中国稻作的分化和传播——《中国稻作史》第一章(五)

第一章 中国稻作的起源、传播与分化

五、中国稻作的分化和传播

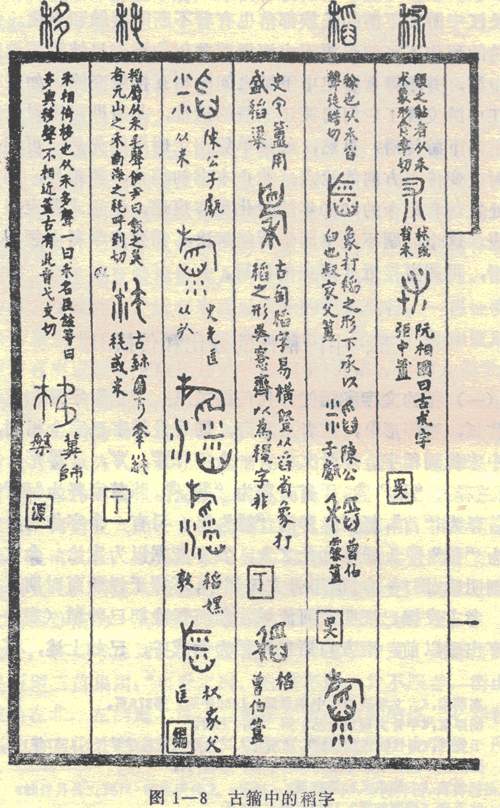

(一)稻的文字和稻的分化传播关系

“稻”字最初见于金文,作![]() ,

,![]() 等形[1],前者从禾旁,同后世稻字已完全相同。甲骨文中未找到稻字。甲骨文中有一个字作

等形[1],前者从禾旁,同后世稻字已完全相同。甲骨文中未找到稻字。甲骨文中有一个字作![]() ,

,![]() ,

,![]() 等形,胡厚宣、唐兰释为“稻”[2],于省吾释为“菽”[3],陈梦家释为“秬”[4],郭沫若释为“酋”,杨树达释为“燋”[5]。另有一个字作

等形,胡厚宣、唐兰释为“稻”[2],于省吾释为“菽”[3],陈梦家释为“秬”[4],郭沫若释为“酋”,杨树达释为“燋”[5]。另有一个字作![]() ,叶玉森释为“稻”[6]。纷歧如此之大,实不能据以为定论。金文中的稻字则明确(图1~8)。但甲骨文无稻字,不等于说殷商时期还没有种稻,考古发掘已证明黄河流域在新石器晚期已种稻(表1—2)。在稻字出现以前,南方口语已称稻为禾或谷,已如上述,可见稻是传入黄河流域以后才产生的字。

,叶玉森释为“稻”[6]。纷歧如此之大,实不能据以为定论。金文中的稻字则明确(图1~8)。但甲骨文无稻字,不等于说殷商时期还没有种稻,考古发掘已证明黄河流域在新石器晚期已种稻(表1—2)。在稻字出现以前,南方口语已称稻为禾或谷,已如上述,可见稻是传入黄河流域以后才产生的字。

南方的禾或谷(即稻)传到北方后为什么不继续称“禾”或“谷”,而出现稻的称呼,是一个饶有兴味的问题。因为如所周知,禾或谷在北方一向是代表粟的,从甲骨文中出现禾及金文中出现穀(谷)起,禾和谷即具有专名(粟)和大名(泛指禾谷类作物)的两种功能,但在北方,禾谷的专名不能指稻。南方种粟以后,口语或书面语都用粟,以示和禾谷指稻相区别。这样,南北各自使用禾和谷,各自分别指粟及稻,相沿至今。这种习惯形成于有文字以前,而甲骨文的年代,至少在4000年以前(近年来陕西发现的甲骨文据认为达5000年)。所以禾谷的称呼应该是新石器时期原始农业的种粟种稻氏族人发生接触交融以后所形成。第四节所引游汝杰论文已把南方水稻口语称禾称谷的分布(图1—6)及其自南而北传入黄河流域的可能途径作了推断,至于禾谷进入黄河流域以后同禾谷在北方系指粟的关系没有进一步探讨。这是一个和稻及粟的起源都有关系的问题。它牵涉到民族的融合、方言的产生和词义的变化等多学科的知识,实非一个人的学力所能胜任。这里初步提出几点试作解释的思考理由。

1.从原始农业的耕种方式看,早期的刀耕农业往往采用多种作物混合播种在同一块地里的方式。如云南景颇族的乌帕寨人口在同一块地上不仅种旱谷(陆稻),红米(龙爪稷),也还种玉米,豆类、芋头、南瓜、黄瓜、辣子和蔬菜等。”[7]这种原始的混作有很强的生命力和悠久的历史,直至清代广州(番禺)一带仍然存在:“出番禺者曰斜禾。与吉贝、茶、豆、胡麻、杂植丘阜间,名曰种斜。粒白而长,亦绝香。”[8]

世界其他地区的原始农业也有类似的混播,如新几内亚的 Tsembgar人,在一块火烧地上竟混种了芋、甘蔗,玉米、香蕉、山药、木薯、南瓜、豆类、蔬菜等,最多可有36种[9]。这种混播具有“群体缓冲性”的优点,可以减轻自然灾害的损失,保持一定的稳产,也是早期农业还没有仓贮的反映。可以想象,原始的种植者对于他们所种的每一种作物都有一个专称,而各种粮食作物(如禾谷类)的共性表现和要求,如禾黍稻麦都长在茎顶,可以割穗收获,同样的使用杵臼加工,同样的煮食方式之类,产生了用以概括这种共性的概念,其表达的方式就是大名,大名可以通过词义的扩大产生,从专称(小名)转而获得泛称(大名)的作物,往往是最主要的作物。在黄河流域就是粟,南方就是稻。二者的共同泛称(大名)词,可能在原始农业时期就是禾或谷。以后混播完全让位于单作,大名的使用可以不变(因为它本来概括了很多禾谷类),小名的专指发生了分歧,便是北方的禾谷专指粟,南方的禾谷专指稻。《周礼》(约公元前3世纪)的《夏官》职方氏云:“河南曰豫州,其谷宜五种。”郑玄注五种指黍、稷、菽、麦、稻。“河东曰兖州,其谷宜四种”。四种是指黍、稷、稻、麦。这里的谷都是大名,但如作专名用,则只能指粟,而不能代表稻或麦、豆。只有“东南曰扬州……其谷宜稻”,大名所概括的只一种稻,谷也就等于是稻,而南方扬州也恰恰是称稻为谷。由此可见,禾谷和稻粟的交叉互用关系其起源必十分久远,恐要早到北方黄炎部落和南方三苗百越族相互接触交融的时候。虽然不可能有直接的论证,但从原始农业混播的角度了解是有一定的启发意义。

2.从西方语言中也可找到如同中国禾谷和稻粟交叉互用的类似情况。如英语的corn在英国也有广义(大名)狭义(小名)的用法,广义的corn可以概括小麦、燕麦、大麦、黑麦,狭义的corn则只指其中一种。corn的专指因地区而异,如英格兰所称的corn多指小麦(因为英格兰种小麦最多),在爱尔兰和苏格兰所称的corn则多指燕麦(因为燕麦种得多)口玉米从美洲传入英国,英国人采用了印地安语的发音maize,成为英语的外来词。把corn的这种情况拿来和中国的禾谷比较,可说相当类似。广义的禾谷相当于广义的corn,狭义的禾谷在北方指粟,在南方指稻,犹如狭义的corn在英格兰指小麦,在爱尔兰和苏格兰指燕麦。粟从北方传到南方,南方就按北方的称呼为粟,又可以与南方的禾谷指稻相区别,所以粟在南方也是外来词,犹如英国采用maize一样。“稻”(即禾、谷)进入黄河流域后,为了避免同原有的禾、谷(即粟)混淆,产生了稻这个词[10]。目前无法说明“稻”词是怎样产生的,可以肯定的是在新石器晚期的黄河流域应该已出现“稻”的称呼。笔者推测“稻”词可能起源于古代淮河流域,这一带在新石器晚期已种植水稻,至今还存在一年生的野生穭稻,有史之初这一带属于东夷的主要区域。稻在《说文》中和稌是同义词,而稌即糯的方言:“稌,……音徒,稬稻也。”汉时的沛国在现今安徽省宿县一带。《诗经》中6次提到稻,5次是稌,一次为稻:“八月剥枣,十月获稻,为此春酒,以介眉寿。”[11]这里的稻,古代读如稌(杜),而非如现今的“道”(dao)音。枣,稻、酒、寿四字都属幽部,是押韵的。稻即稌,也即糯稻。古代黄淮流域也以种糯为主,糯不仅供食用、干粮、军粮(详见第五章加工部分)也是祭祀、酿酒的重要原料,所以由稻取得全国统一书面语的地位是容易理解的。这“稻,,在古越语发イネ的音,传到日本,保留至今。而古越语在中国早因民族融合而消失了。稻成为统一书面语后,把糯的专称留给稌,以后是糯,稻成为总名,其读音也转为dao的音了。

(二)籼与粳的分化

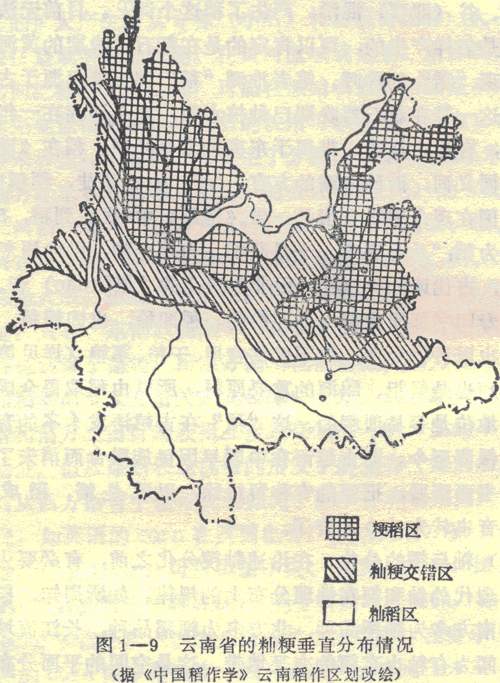

在论述籼粳分化之前,有必要先扼要介绍一下现代的籼和粳在地理分布上的规律。如所周知,概括地说,中国南方多为籼稻品种,北方多为粳稻品种,长江流域和黄河流域之间为有籼也有粳的交叉地带。这是空间的平面分布。若就空间的主体分布来说,即使在南方,在海拔高的山区也种粳稻,尤以云南贵州一带最为典型。在云南,籼稻一般分布在海拔1400米以下,海拔l 800~2700米为粳稻分布地带(2700米以上就没有稻作了)。1400~1800米之间为籼粳交叉分布地带(图1—9)。造成籼粳分布的差异,不论是平面的或主体的,共同的原因是温度以及受温度影响的生长期日数。籼稻分布地区的年平均温度一般在17℃以上,粳稻分布地区在16℃以下[12]。温度越低,生长期也愈短。所以高山和高纬度地区的粳稻都是耐寒早稻类型,南方则晚籼稻为多,随着复种增加,早稻也增加很多。

籼与粳现在已经在稻属分类上属于栽培种下面的两争亚种,相互杂交很困难,表明它们之间已经有长期的生殖隔离和地理隔离。

中国的文字首创于黄河流域,而黄河流域的水稻是粳稻,所以在黄河流域的粳和稻是同义的,在古代文献中粳也是代表稻的一个总称。后世的人不知道这种关系,常常感到疑惑。如《广雅》(公元3世纪)说:“秈,稉也。”《本草纲目》(1578年)也说:“稉乃谷稻之总名也。”到了清朝,段玉裁注《说文》就批评《广雅》的以秈为稉是“浑言不别也”。其实是段玉裁不知道稉在古代可作总名使用。

稻分化为籼和粳虽然很早,但反映在文字上,籼粳的出现却很迟,还不如糯早。粳最早见于东汉·许慎的《说文解字》,原作秔:“秔,稻属。从禾,亢声。”又收有“稉”字,说是“稉,俗秔”,即秔的通俗写法,以后为了表示稻米,稉又写成粳,就是《天工开物》(1637年)所说的“禾曰秔,米曰粳”。秈的出现更迟于粳,《说文》没有秈字,《广雅》是首次出现秈字。宋·司马光《类编》卷七和丁度《集韵》卷三在秈字下都引《方言》说:“江南呼粳为秈。”《方言》作者扬雄是西汉人,如果《方言》中已收入秈字,就比《说文》还早,但今本《方言》中并无司马光、丁度所引的这一条。历史上北方不种秈稻,秈只流行于江南,所以说“江南呼稉为秈”的说法是对的。不过秈在江南也有地区性(作为书面语则例外),明清时期的地方志中只有浙江、江苏,安徽三省的水稻地方品种名称叫××秈,如“青秸秈”、“六十日秈”、“百日秈”、“竹芽秈”之类,湖北江西有部分品种称秈,另外出现称占或秥,××占××秥等。湖南省则称秈为黏,《湖南通志》所列56个品种都以黏结尾,福建、广东、广西完全不见秈,而叫黏,如“斑黏”,“新会黏”之类,广东《从化物产》说:“稻之品曰黏,有赤黏,黄黏……,糯,有黄糯白糯……;秔,有赤秔,余秔……。”广西《横州府志》说得更清楚:“稻有黏、秔、糯三种。”广东《乳源物产》也说。“稻有黏、秔、糯三种。”由此可见,稻始见于黄河流域,秈始见于长江流域,二者后来都取得全国统一的书面语地位。稉一度在黄河流域作总名用,以后与秈相对而成了专名。

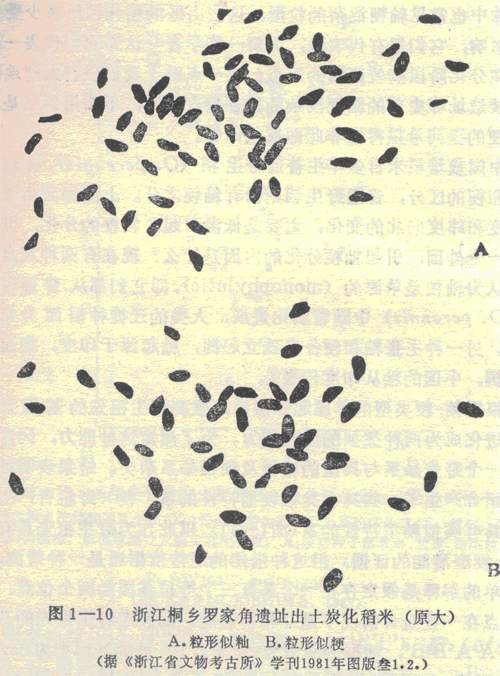

现在回到新石器遗址的稻谷遗存上,从表l—2的登录看,由于条件的限制,经过鉴定的稻谷(米)只是少数,可以区别为秈或稉的更少些。从已经有鉴别为秈或稉的情况看,最引人注目的是太湖地区的吴县草鞋山、常州圩墩、青浦崧泽、桐乡罗家角、吴兴钱山漾、良渚水田畈及余姚河姆渡等遗址都是秈粳并存的,广东的曲江石峡遗址也是籼粳并存。其他地区则或为粳或为籼。据周季维对各地稻谷遗存进行分别鉴定的结果[13],指出年代愈早,籼的比例愈高(约70%~80%),年代较晚,粳的比例有增加(约50%~60%)的趋势。另一个特点是这些早期出土的稻谷(米粒)往往大小不一致,而且富有形态的变异,如河姆渡第二次出土的稻谷中有个别的稻谷是长护颖,即现在所称的“飞来凤”类型,也有个别谷粒的颖肩呈削尖状,在现今中国稻谷品种中已不见,东南亚则还有这种类型。还有一些谷粒的形状不易从外表上判别其是籼是粳(图1—10)。需要指出的是,对出土稻谷(米)的鉴定都只能根据其长宽比的测量数值,判定其为籼或为粳。有时受到数量的限制,加上测量中的误差和测量者的经验而往往有些差异。特别是一些长宽比的值处于可籼可粳的交叉值内时。虽然有这些困难,但是多数是籼是粳的区分还是清楚的。

鉴于古代出土的这些稻谷往往大小不一,有籼有粳而且形态变异大,我们就不能以今天籼粳的区别和观念去衡量5000年前的这些似籼似粳的类型,要求作出非籼即粳的简单结语。现代典型的粳稻分布在中国华北、朝鲜、日本,可是现代热带亚洲和中国西南山区也有粳稻分布,这些山区的粳稻往往呈中间型的籼一粳型,即外形似籼实际为粳。在籼粳交错的地带,有些品种很难从形态上或石炭酸反应上加以区别[14],甚至在同一品种和形态相似的植株中也常见籼粳混杂的粒型。这些山区的稻作因历来少受外界的影响,它们很有代表性,因而一些学者[15]认为它们代表一种停留在分化阶段的较原始的形态。这一点对于我们理解太湖地区和石峡遗址等史前的籼粳混杂的稻谷很有启发,不要用到底是籼或是粳的提问希望得出非此即彼的回答。

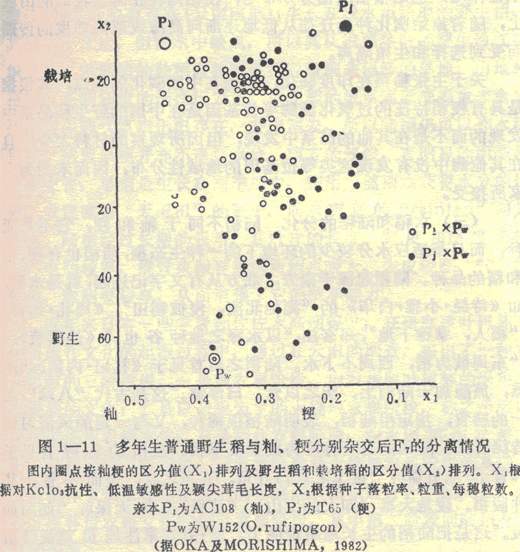

中国栽培稻米自多年生普通野生稻(O.perennis),栽培稻有籼和粳的区分,普通野生稻则没有籼粳之分。上面提到由于海拔高度和纬度向北的变化,主要是低温引起了籼粳的分化,但这只是一个外因,引起籼粳分化的内因是什么?现在有两种观点,一种认为籼粳是单源的(monophyletic),即它们都从普通野生稻(O.perennis)中随着驯化进展,人类的迁徙种稻而分化出来[16]。另一种主张籼和粳各自独立起源,籼起源于印度,粳起源于中国,中国的籼从印度传来[17]。

根据籼一粳类型的单源起源假说,推测野生祖先的基因型中具有进化成为两种类型的潜在能力。为了测定这种能力,冈彦一等将一个野生品系与典型的籼稻及粳稻品系杂交。结果表明籼×野的组合产生了一些具有类似粳型特性的系,粳×野组合产生了一些具有类似籼型特性的系(图1—11)。以此作为野生祖先具有产生籼-粳型潜能的证据。但这种潜能的遗传依据还是一种猜测,其最简单的解释是假定存在一个具有三个等位基因的两个位点,两个位点在一些组合情况下是互相抑制的。如假定野生祖先的基因型为A0A0B0B0,籼型的基因型为 A2A2B1B1,粳的基因型为AlA1B2B2,它们对性状的影响是:A2>B1,Al>B0,B2>A1,Bl>A0。那么籼(A2A2B1B1)×野(A0A0B0B0)时将产生A0A0BlBl,表现出粳型特性(因为B1>A0),而当粳(AlA1B2B2)×野(A0A0B0B0)时,将产生AlA1 B0B0,表现出籼型特性(因为Al>B0)[18]。当然还可以建立其他的模式,但需要假定更多的位点和更为复杂的基因互作。根据“分化-杂交环”和稻作的分散起源假说,有理由推断在一个地区分布有不同的祖先群体,它们对不同的环境条件沿不同的方向受到选择。O.perennis的群体分布在低地浅水沼泽地,也是籼稻的优势分布地,粳稻则种在湿度较低的山坡上,随着原始驯化种的迁徙从低地逐渐向高海拔或高纬度的传播而受到选择和生殖隔离。

关于主张籼稻在印度驯化,粳稻在中国驯化的观点,其根据是具有粳稻特征的过氧化氢酶等位基因是在中国的野生稻品系中发现的而不是在其他的品系中发现,但因所观察的材料太少,且在其他酶中没有发现这类等位基因的地域性分布,因而未能为大家所接受。

(三)水稻和陆稻的分化

陆稻不同于籼和粳,它不是亚种,两只是适应水分较少的环境下的一种生态型,陆稻也有粳、籼和糯的品种。陆稻起源于南方,北方从有文字记述起,就是水稻,如《诗经·小雅·白华》的“滮池北流,浸彼稻田”,《周礼·地官》“稻人,掌稼下地”,郑玄注:“以水泽之地种谷也。”《战国策》:“东周欲为稻,西周不下水。”陆稻之名首见于《礼记·内则》:“淳熬,煎醢加于陆稻上,沃之以膏,曰淳熬。”这是古代“八珍”之一的膳食,指定用陆稻,表明陆稻很稀种,又与一定的风俗习惯传统有关。陆稻的另一称呼为陵稻及旱稻。陵稻的称呼首见于《管子·地员篇》:“觳土之次曰五凫。五凫之状,坚而不骼,其种陵稻。”陵是大阜(即大的土山),《诗经·小雅·天保》:“如冈如陵。”这是把陆稻的生长地给说明了。唐·尹知章注地员篇说稜稻是“陆生稻”是对的。后世农书或方志中称陵的品种一直不绝,如《齐民要术》水稻篇有“乌陵稻”(及“黄陆稻”),明清方志中福建莆田有“白陵”,浙江平阳、瑞安有“水稜”,西安(今衢州)有“浦陵”,临安有“旱稜”,2000年来称陆稻为陵(也常写作稜)稻的品种口语一直不断。

旱稻的名称始见于《齐民要术》的《旱稻第十二》,但所说的旱稻主要种在低下田,夏季常因排水不良不宜于种禾、豆,麦的田。也有种于高田的。

多年生野生稻生长在浅水沼泽地,一般多在低地,但最高在海拔600米处也有存在(云南南部)。生长在浅水沼泽地的野生稻,其根系不发达,但因水中缺氧,所以其从根到茎叶的裂生通气组织发达。当原始的种稻者将野生稻谷带到非沼泽的早地、山地种植时,在新环境的选择压力下,旱生稻的根系逐渐变得愈来愈发达,裂生通气组织仍旧存在,并未消失,所以陆稻仍可以作水稻种植。所谓早稻并非不需要水分,南方的气候,有明显的雨季和干季交替,早稻是生长在雨季期中,利用天然雨水获得水分的供应,农民称为“天雨田”的稻子,同东南亚的“rainfed”同其意义。陆稻经过长期的栽培,其叶片的长度、宽度和厚度都较大,中肋较厚,维管束和导管的面积也较大,表皮较厚,气孔数较少,细胞壁较厚,从而增强了它的抗旱能力。

近年来日本一些学者如佐佐木高明等[19],在研究照叶树林文化和稻作文化的起源过程中,通过在云南的调查,提出了一种农业起源的三阶段说,一是前农耕阶段,内容指照叶树林的采集、半栽培的文化;二是以杂粮为主的火烧地农耕阶段,称之为照叶树林火烧地农耕文化;三是稻作农耕阶段,即水田稻作农耕文化。根据这个三阶段说,前农耕阶段是火烧地农耕阶段的基础,水田稻作文化是在杂粮为主的火烧地农耕以后才产生的文化,是照时树林带农耕文化的最后发展阶段。其中第二阶段同陆稻有密切的关系。

云南南部西双版纳傣族自治州境内,傣族占三分之一,他们主要生活在平坝(山间低地河谷平原)从事水田农耕,此外,在海拔千米以上的山区还住着哈尼族、拉祜族、布朗族、基诺族、瑶族及苗族等少数民族。这些山区覆盖着以青冈栎和柯树为主的典型照叶树林。这些少数民族至今还保留着刀耕火种的传统农业。一般是在干季中期的一月份砍伐树林,二月至三月前后放火烧山,四月雨季到来便进行播种,火烧地主要是种陆稻(或叫旱谷),通常多实行混播,兼种有玉米,高粱、稗子等杂粮及豆类,瓜、蔬菜等。中间除草二三次,至九月末十月初收获口一般第二年或第三年再种,然后放弃,另辟新地。

渡部忠世注意到,虽然多年生普通野生稻多生长在长年潮湿的浅水沼泽地,但在阿萨姆和西双版纳两地,在雨季一结束便很快干燥的起伏不平的山地上也分布着野生稻群落。由此而提出亚洲的栽培稻可能始于山地或丘陵[20]。同时他联系到今天云南还存在非籼非粳的中间型品种[如勐海县南糯山哈尼族罕帕寨(海拔1600米)的一个品种“且谷”,20粒谷子的苯酚反应,10粒为正(籼型),10粒为负(粳型),而长宽比都为1.77]。可以认为它们是籼粳的混合品种,水陆稻形质未分化的品种,是古老栽培稻的一种反映。这个观察和分析可说从另一侧面支持了水田稻作发生在火烧地农耕陆稻和其他禾谷混播以后的观点,而这种“陆稻”正是原始的水陆形质未分化的稻谷。据现在云南稻种资源的考察,在收集到的751个陆稻品种中,粳稻占693个,即占92.3%[21]。就全国的陆稻品种而言,也是粳型占优势。虽然是现代的情况,但联系到粳型较耐旱耐寒,则不能不承认现代的情况是历史长期沿袭下来的结果。

通常认为陆稻是籼稻一种生态型,而籼本身是富有多样性的。最近张德慈(T.T.Chang)指出[22],陆稻的株型、低分蘖力、长的稻穗和硕大的谷粒,在形态学上非常近似爪哇稻,而爪哇稻则是水稻。最近在IRRI(国际水稻所)的研究表明,陆稻和爪哇稻在遗传上彼此很接近,所不同者只是陆稻的根系发达。陆稻和爪哇稻又同东印度及孟加拉的夏稻(Aus)有很强的亲和力。先前日本的一些研究者(Morinaga l968)曾主张夏稻是籼稻和粳稻的中间类型,夏稻的特点是早熟、耐旱,根系发达,谷粒大。所以夏稻可能是爪哇稻和陆稻的祖先。夏稻由海路东南传布到爪哇岛屿,又北上直至台湾演变为爪畦稻。陆稻则在南亚大陆演变成更先进的生态型,表现出对光照的低敏感性,宿根再生力减退,根系深而粗大、耐夜间的低温,长穗、丧失休眠性、谷粒大而重、不掉落、叶片光滑等特性。总之。陆稻的栽培重要性虽远不如水稻,但陆稻在栽培中演化历史仍值得进一步研究。

(四)糯稻的特殊地位

在原始农业时期,人们对于所驯化种植的农作物,常常由于食味、庆祝收获、祭祀、宗教等各方面的需求,进行有意识的选择,如香味、颜色、形态等,持之以恒,便从作物群体中选得他们所需要的植株类型。糯稻便是一个典型。糯稻以其含百分之九十几以上甚至百分之百的枝链淀粉而具有一种特殊的软滑糯性食味,很早即得到单独的栽培。

糯稻只是淀粉组成的不同,不是一个变种或亚种。籼稻和粳稻中都有糯与非糯的区别,籼糯称小糯,粳糯称大糯。通常非糯性的籼米含直链淀粉在25%左右或更多些,所以食味上感到硬脆些,非糯性的粳米含直链淀粉约l8%左右,食味比籼软,又不如糯柔粘。糯米是不含或只含少量直链淀粉的。

将非糯和糯稻杂交,F2代非糯与糯的分离比例为3:1,表明是由一对遗传因子所控制,非糯是显性,糯是隐性。所以糯稻是原始种稻者对食味偏爱所取得的选择成果。

糯米除饭食以外,还可以酿酒(籼粳米酿酒的品质远不如糯米),制作各式糕糰点心,其作用和生活习惯、风俗、节庆、祭祀等紧紧联系在一起,而具有一种和通常的籼粳米不同的地位。《山海经·南山经》有:“其祠之礼。毛用一璋,玉瘗。糈用稌米,一璧。稻米,白菅为席。”糈是祭神用的精米,指定用稌米(即糯米),以与稻米相区别。

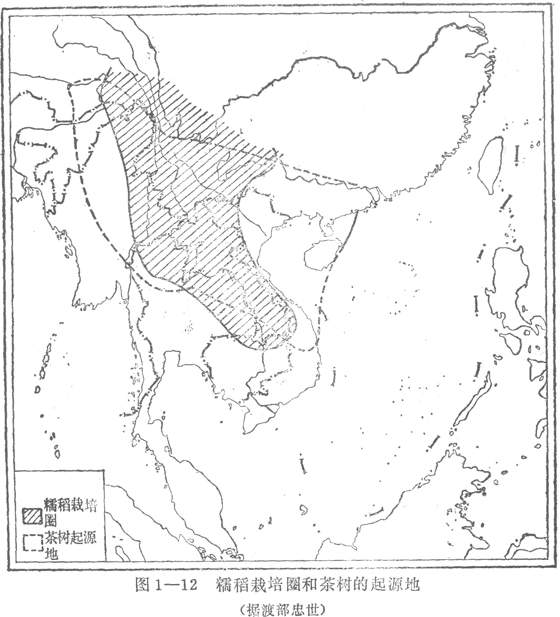

现在世界上大部分地区的饭食是非糯的籼米或粳米,糯米也有少量的栽培,以供点心和酿酒之用。但在栽培稻历史悠久的一些亚洲地区,至今还保留以糯米为主食的消费方式,其分布范围包括老挝、泰国北部和东北部,缅甸的掸邦和克钦邦的一部分,中国云南和广西的一部分(如云南的傣族和广西的苗族非常喜欢吃糯米),印度阿萨姆邦的东部等地区。渡部忠世称之为“糯稻栽培图”[23]。又因为糯稻这个栽培圈和茶树的起源地相当吻合,因而将二者合绘成一张糯稻栽培圈和茶树起源的示意图(图1-12)。

日本学者中尾佐助在照叶树林文化的概念上又进一步发展为“东亚半月弧”,指的是以中国云南为中心,西起印度阿萨姆,东至中国湖南省的这一半月形地带,称之为照叶树林文化中心。这个半月形地带的特征是:①位于照叶树林带和热带森林带连接的湿润地带的中央,②为照叶树林文化的中心;③先以杂粮,后以水稻(粳)为主要作物,④采取不兼管畜牧业的农耕方式,⑤民族以蒙古种族(黄色人种)为主[24]。这个照叶树林文化的农耕被分为三个阶段,已如上述,其中第二阶段的杂粮栽培型混播作物中的陆稻,即已有糯性的粳稻。日本民俗学的学者则从民俗的角度注意到中国云南一带少数民族的饭食、祭祀、居住、对歌和招魂等风俗,同日本的民族有惊人的相似之处,认为日本文化的根应到藏缅语系各族中去找,最先传入日本的应是陆稻中的糯稻,而且是红米[25]。渡部忠世关于糯稻栽培圈的论点中也认为中国西南地区人民用蒸笼的甑子(河姆渡遗址有陶甑)或直接蒸糯米饭吃,同日本的吃法很相似,认为日本的饭食习惯同这一带有着令人意外的相同的联系[26]。以上所引,可见糯稻的栽培对于中国稻作起源,传播有着特殊的地位和意义,是一个很饶兴味的问题,国内对糯稻的研究还是很不够的。

丁颖主编的《中国水稻栽培学》中提到:“据古籍记载,我国古代在黄河流域栽培的是粳(秔)稻,至汉初(公元前2世纪)始见糯(秫)稻,明代始见籼型糯稻。”这里把糯稻说成是汉初始见,根据是西汉《氾胜之书》:“三月种秔稻,四月种秫稻。”这是大大推迟了糯稻始见的时间。这一说法被国外文献所引用,因而对糯稻在黄河流域的评述也推迟了[27]。其实秫稻之秫,系首先见于甲骨文,作![]() ,

,![]() 等形,《说文》中收有秫的别体作

等形,《说文》中收有秫的别体作![]() ,即是甲骨文的沿用。秫的意义指粘性,即糯质的胚乳。作狭义用时专指糯性之粟,即《说文》所指的“秫,稷之粘者”。《尔雅》:“粟,秫也”,孙炎注:“秫,粘粟也。”《齐民要术》粱秫第五收有“谷秫”、“桑根秫”等糯粟的品种名称。秫因其指糯性,也可作形容词用以修饰稻,即《氾胜之书》所说的秫稻。以后发展为秫也可指糯稻,如晋·崔豹《古今注》说:“稻之黏者为秫,禾之黏者为黍。”

,即是甲骨文的沿用。秫的意义指粘性,即糯质的胚乳。作狭义用时专指糯性之粟,即《说文》所指的“秫,稷之粘者”。《尔雅》:“粟,秫也”,孙炎注:“秫,粘粟也。”《齐民要术》粱秫第五收有“谷秫”、“桑根秫”等糯粟的品种名称。秫因其指糯性,也可作形容词用以修饰稻,即《氾胜之书》所说的秫稻。以后发展为秫也可指糯稻,如晋·崔豹《古今注》说:“稻之黏者为秫,禾之黏者为黍。”

值得指出的是,秫在北方指粘性之粟,在南方的某些地方也称糯稻为秫,如明代的《闽书》(约16世纪末)“南产志上”中提到福州、泉州、建宁,延平、汀州等地的糯稻品种名称,都以秫结尾,如大冬秫、牛头秫、花眉秫、虎皮秫……等,其中的虎皮秫在江浙一带称虎皮糯。如果这些品种不注明地区,很容易误解为北方粟的品种。由此可见,秫的口语起源甚早,其所指的糯粟和糯稻的交叉,竟完全同以上提到的禾谷在北方和南方可以互指粟和稻一样的古老,这对于论证糯稻起源之早也是一个旁证。同时对糯稻栽培圈的范围也是一种补充。

北方除了秫也可指糯稻外,其实还有一个专指糯稻的“稌”(音杜或徒),首见于《诗经》。稻在《诗经》中共六见,其中五见都作稻,另一见作稌:“丰年多黍多稌,万亿及秭;为酒为醴,烝畀祖妣,以洽百礼,降福孔皆。”[28]这里的稌在古书注释中颇多紊乱[29],主要由《毛亨传》的注:“丰,大地。稌,稻也。”和《尔雅》“稌,稻”及《说文》:“稌,稻也。从禾,余声”所引起。稌和稻并列,以稻释稌,遂有人以二者皆是大名,即稌成了稻的同义词。另一派意见,稌是稻之一种,即稌为小名,稻为大名。但对稌指什么又说不清楚,只有宋·丁度《集韻》正确指出:“稌,同都切,音徒,稬稻也。”

《诗经》的“多黍多稌”和“为酒为醴”是对应的,意思是说丰收了,拿收获的黍做酒,收获的稌做醴,醴是一种甜酒,《玉篇》:“醴,甜酒也。”这诗咏的是丰收后祭祀祖妣,祈求祖妣降福的歌辞,规定用黍酿的酒和糯米酿的醴这两种酒进祭,实在是稻文化和粟文化交融以后形成的仪礼,如果分开看,醴实源于南方种稻的氏族。

糯这个字的出现较迟,首见于晋·吕忱的《字林》;“糯,黏稻也。”糯的同义字稬则较早,见于《说文》:“稬,沛国谓稻曰稬。从禾,耎声。”沛国在今安徽宿县一带,可见稬(及糯)是一个地方性的称谓,淮河流域是古代东南沿海稻谷向山东传播的中间地带,其种稻的历史当早于山东的龙山文化,很可能在江北青莲岗文化时期已有稻作。所以“稬”这个字也是有悠久的历史根源的。中国文字中有关糯稻的字体,按其在古书上记述的时间先后可图解如下。

(五)进展和问题

以上从稻作起源的历史传说,野生稻分布、考古发掘、少数民族及历史语言等几个方面,结合有关的古籍文献,申述了中国稻作起源及其传播和分化的种种。从所述的内容看,虽然对于了解稻作起源有较之过去多得多的材料,也明确了不少问题。但是显然存在很多不同的观点甚至矛盾的地方,这是因为研究工作是划分为学科进行的,当把它们归结到一起时,就发生了未能一致的问题。

稻作的起源本来可以从各个不同的角度去研究。从水稻本身和其内在的遗传结构去探索,这是生物学的方法。这种研究的方法有助于我们了解稻的祖先种和栽培种的生物学的、生态学的和遗传学的相互关系,因而能够把稻的驯化、分化、传播关系,分出先后的顺序。但其不足之处是无法提供绝对年代的数据。另一种方式是从稻的外表和外界条件入手,比如考古学的研究,可以鉴定稻谷遗址的文化类型,绝对年代,稻谷的类型,分布的规律。通过孢粉分析,可以推断出不同时期的植被分布和动物分布,不同时期的气候条件等等,有助于了解早期稻作的环境条件。再一种方式是从种稻的人入手,它们是些什么民族,历史上生活、迁徙过那些地区,留下什么痕迹和旁证等等,也是一种有助于了解稻作起源和传播的重要手段。目前的问题是:

在野生稻研究方面,栽培稻的起源和野生稻的关系是单源的或多源的分歧和困难。如果栽培稻起源于一个地点驯化,然后再传播到其他各个地区,就发生哪一处是最早的问题。而要比较时间的迟早,只有待考古发掘出稻谷遗存,测定其年代才能互相比较出迟早。而考古发掘不可能一次全面铺开,其遗址的发现有很大的偶然性,光凭这种比较,很可能现在是甲处比乙处丙处早,说不定下次乙处又有更早的稻谷出土,则变成乙处比甲处、丙处早。单源说的另一个困难是,假定已找到或明确某一处为起源点,从这个起源点怎样克服山川海洋的阻隔而传佈到整个东南亚洲,分出其时间的先后?

由于普通野生稻(O.perennis)分布的广泛性,各地原始人对之采集供食用的普遍性,使人们又趋向于栽培稻起源的多源性观点,或者分散起源的观点。这也是哈伦(J.R.Harlan)所主张的作物起源的中心与非中心论,分散起源属于非中心的,范围广泛的一个很大的区域[30]。根据多源性起源,就不必拘泥于各地的稻作起源孰早孰迟。但分散起源的一个困难是排除了起源时间的先后,不能解释何以驯化完成于较早的新石器时期而并非随时发生以及客观上存在稻作传播先后的这些事实。

就野生稻本身来说,学者之间的观点还很有分歧,张德慈主张由多年生野生稻演化为一年生野生稻,再驯化成栽培稻。冈彦一等主张多年生野生稻直接驯化为栽培稻,一年生野生稻则是多年生野生稻和栽培稻的杂交所形成。后来Yoshio Sano及 Hiroko Morishima,Hiko—Ichi Oka(即冈彦一)等在泰国又发现了多年生和一年生野生稻之间的中间型野生稻,因而提出了栽培稻来自中间型野生稻的观点。这三种不同的观点可以图解表示如下:

①(1)及(2)据徐云碧译,亚洲稻生物学的及其野生种的形态学研究和对澳大利亚新类群的识别。原作者N.Q.NG.; T.T.Chang,Biological J.of the Linnean Scociety(1981)16.《农业科技译丛》l984,2期,浙江农业大学。

②据Y.Sano,H.Morishima and H.I.Oka,Intermediate Perennial Annual Populations of O.perennis Found in Thailand and Their Evolutionary Significanc Bot.Mag.Tokyo 93:291-305,1980。

所以,对野生稻群体的结构和演化特性还有待于继续的研究。

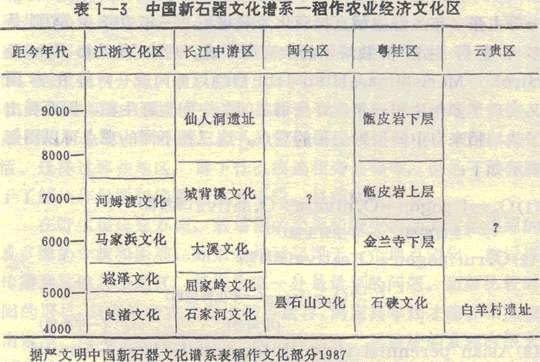

其次,从考古研究来看,新石器时代遗址中发现稻谷遗存的地点陆续有所增加,它们的分布似也渐渐呈现出一些规律,以至可以按年代先后和文化层性质的关系作出一些起源和传播的推断口但是如把它们的出现地点、时期加以排列,明显地存在一些缺环和矛盾,如下面的图表所示(表1-3)[31]。

上表中江浙文化区和长江中游区的文化序列都有稻谷遗存的连续发现(长江中游自大溪文化及以下始有稻谷遗存发现),因河姆渡早于大溪,加上其他因素,虽可推测稻作自长江下游向中游传播,但闽台地区的昙石山文化时代很晚,早于昙石山文化的面貌全不清楚。粤桂区的文化序列虽可上溯至9000年前的甑皮岩下层,但出土有稻谷的只见于较晚的石峡文化,这种现象虽然给稻作从东南长江下游向闽粤传播提供了论证,实际上存在很多不肯定因素。至于云贵区的白羊村遗址在整个稻作农业经济文化区中时代最晚,甚至已进入铜石并用时期。一方面是白羊村以前的面貌是一片空白。另一方面,云南贵州地区作为中国稻种多样性中心的突出地位,及其高踞云贵高原的态势,正如渡部忠世在《稻米之路》中所描绘的:“东南亚的大河流,都以云南山地为中心,呈放射状流向四方。这些大河流的河谷以及夹于河谷之间的隘道,自古以来就是民族迁徙的通道。”“把阿萨姆和云南山地作为中心地带,它不仅是联系东南亚和南亚的交通要道,而且也是各方民族迁徙和文化交流的重要十字路口。所以在这样一个多民族的历史中心地区,对于研究稻种的形成,对于研究稻种形成以后亚洲的文化史,无疑具有非常重要的意义。”并因此而把从云南传向东方的稻米之路称为“扬子江系列”。这一地理的、民族的和稻种生态的推断,与考古发掘所显示的年代特别晚形成了难以调和的矛盾。

少数民族方面很大的困难是缺少少数民族自己的文字记载,汉字记载的少数民族历史,其时间偏晚,而稻种的驯化起源较早。民俗学的比较资料也可以看出稻米的起源时间都应该很早,但较难用绝对的年代表达,历史语言深入到农业起源方面的,基本上还属空白,虽然这方面有非常丰富的内容。而研究长江以南的史前少数民族分布、迁徙、融化的关系显然对于理解稻作的驯化、传播有着最为密切的关系。不能因为古代的山川阻隔,交通不便,语言不通而低估了史前人的相互交往,史前人处于相邻地域的,相互交往,一环一环地可以延伸到很远的地方,而言语的障碍完全可以通过翻译(相邻两地的人常多兼懂双方语言的人)得到信息的沟通。证之周朝时即有“象胥”的专门译员,有些边远地区可以再译、三译而相互交往的记述[32],便可见一斑。这里面的一个矛盾现象是,稻作是从南方传入北方黄河流域的,而史书记述的少数民族则多是自北而南迁徙的。自南而北迁徙的资料要少得多。一个解释是迁徙不能理解为单方向的移动,从南至北和自北而南应该说是交互的,或特定的时期有主流的迁徙方向。很可能是稻作向北传播的时间远早于少数民族的自北而南迁徙的时间,所以粟麦在南方的栽培迟于水稻在北方的栽培。

在籼粳的起源和水陆稻的先后关系上迄今存在着不同的看法已如上述。应该指出的是籼与粳的区分在现代是有着特定的严格的含义的。籼和粳作为栽培稻的“亚种”,是指“由若干个生物型组成的种群,构成某个种的或多或少不同地区性的外貌”[33],即亚种应是一个地理型、生态型、地理同群种或遗传生态同群种,是种内个体在地理和生殖上充分隔离后所形成的群体,有一定的形态特征和地理分布。据此,对于五六千年前新石器时代遗址出土的稻谷,因其外形有似籼似粳的表现,就据以为籼粳已经在那时候分化完成的结论,恐怕是不妥的,因为它不表现为地理分布的差异(出土地点相同),也不能认为存在生殖隔离。不如视之为籼粳分化早期的多型表现更为合适。迄今为止,有似籼似粳并存的遗址都在东南沿海的河姆渡、罗家角、崧泽及石峡等地,而长江中游的屈家岭文化没有这种情况,而且多是粳稻型谷粒。这也是值得注意的现象。

至于水稻陆稻起源的先后问题,据对云南少数民族原始农业的调查看,存在着先种陆稻,以后发展为水稻的历史事实。如据以为稻作起源应是先有陆稻后有水稻,则与考古发掘所见的年代恰恰相反,而文献记载也是水稻为先。更使问题复杂化的是,陆稻之中多数为粳稻,如认为陆稻先于水稻可以成立,同时也附带肯定了粳稻先于籼稻,这则是有争议的双方未曾逆料到的。说早期的陆稻其性状表现是一种没有充分分化为水陆稻的类型,则缓和了这一矛盾。

总之,要进一步确定稻的驯化起源地,就国内说,除了继续研究长江流域及其以南、特别是云南的史前新石器时期的多学科并进探索以外,还必须把研究的视野扩大到对东南亚的新石器文化,而不可以局限于国内。在这种扩大的视野下,需要对东南亚的野生稻群体与国内的野生稻群体进行遗传性状的比较研究。从目前所主张的多年生野生稻→一年生野生稻→栽培稻,或多年生→中间型→栽培稻的模式以及与杂草稻的关系中得到进一步的阐明。使目前比较一致的看法,即稻的驯化是在从印度到中国这块广大地区所完成的连续的分散的过程,得到进一步的充实或修正。

注释:

[1]高明编:《古文字类编》,中华书局,l980年版,第276页。

[2]胡厚宣:《甲骨文商史论丛》第二集,上册。

[3]于省吾:《商代的谷类作物》,《东北人民大学人文科学学报》,1957年1期。

[4]陈梦家:《殷墟卜辞综述》,1957年版,第527页。

[5]杨树达:《卜辞求义》,第27页。

[6]叶玉森:《殷契钩沉》,1929年版,第8页。

[7]李根蟠:《从景颇族看原始农业的起源和发展》,《农业考古》,1982年,第1期。

[8]清·屈大均,《广东新语》卷十四,食语。

[9]Cox,G.W.,Michael,D.A.,Agricultural Ecology,1979年,第116~117页。

[10]游修龄:《“禾”,“谷”,“稻”,“粟”探源》,《中国农史》,1990年第2期。

[11]《诗经·周颂·丰年》。

[12]丁颖:《中国水稻栽培学》,第一章第二节,农业出版社,l961年版。

[13]周季维:《长江中下游发掘出土稻谷考察报告》,《云南农业科技》,l981年第6期。

[14]Morishima, H.Y.sano and H.I.Oka,1980,Observations on wild and cultivated Rices and Companion Weeds in the Hilly Areas of Nepal, India and Thailand.转见 H.I.Oka,1984, Evolutionary GeneLics in Rice。

[15]程侃声、周季维等。《云南稻种资源的综合研究和利用Ⅱ》,《作物学报》l0卷,1984年第4期。

[16]Oka,H.I.,l988,Origin of Cultivated Rice,Chapter 7。

[17]Second.G.1982, Origin of the Genetic Diversity of Culti vated Rice:Study of the Polymorphism Scored at 40 lsozyme loci Jpn,J. Genet.57:25—27

[18]Oka, H.I.,1988,Origin of Cultivated Rice,Chspter7。

[19]佐佐木高明:《寻求照叶树林文化和稻作文化之谜》,转见尹绍亭编译:《云南与日本的寻根热》,云南社会科学论丛之二,1986。

[20]渡部忠世:《稻米之路》(1982)中译本,尹绍亭译。第一章及第八章。

[21]中国农业科学院:《中国稻作学》第二章,农业出版社,l986年版。

[22]Chang,T.T.,l988,The Ethnobotany of Rice in Island Southeast Asia “Asian Perspectives”vo1.ⅩⅩⅥ,No.1。

[23]渡部忠世:《稻米之路》第四章,尹绍亭译,云南人民出版社,l982年版。

[24]饭沼二郎:《照叶树林文化和稻米之路》,尹绍亭摘译,1986。

[25]获原秀三郎:《日本文化的根同中国少数民族的习俗》,日《中央公论》,l984年第2期,梁小棋译。

[26]渡部忠世:《稻米之路》,第四章,尹绍亭译本,云南人民出版社,1982年版。

[27]丁颖主编:《中国水稻栽培学》,第二章,农业出版社,l961年版。

[28]《诗经·周颂·丰年》。

[29]游修龄:《稻作文字考(二)稌、秫和糯》,《浙江农业大学学报》,l983年第01期。

[30]Harlan,1975,J.R.,Crops and Man,第2章Views on Agricultural Origins 55页的B2非中心,包括东南亚及南太平洋。

[31]据严文明。《中国史前文化的统一性与多样性》,表二的中间部分,《文物》,1987年第3期。

[32]《册府元龟·外臣部·朝贡》。“周公……交趾之南,有越裳国以三象胥重译而献白雉。”

[33]吴万春、徐雪宾:《对稻二亚种命名的意见》,《中国稻作科学》,1987年第l期。