汉唐翻车:宫廷和民间的双线发展——水车起源和发展丛谈(四)

唐代和唐代以前有关水车的记载不多[1],要据此复原汉唐水车发展的轮廓,哪怕是粗略的轮廓,需要对材料的深度发掘和细致分析。

从汉到唐,水车(主要是翻车)发展不是单线、而是双线进行的。一条线是城市和宫廷,另一条线是乡村和民间。前者使用翻车主要是为了城市和宫廷的供水。古人认为:“城中高,城外低为雄城。”(《孙膑兵法》)所以一般城中高于城外,引水机械有其发展的需要。后者翻车主要用于农田排灌和相关的水利活动,这种实践应该是翻车发展最主要的动力和基础。两者各自独立又相互联系和推进。除此以外,南方和北方也有不同的发展路线,两者也是相互推进的,而南方日益显示出其居于主流和主导的地位。本文的考察力图全面一些,避免偏于一端。

魏晋南北朝时期是否使用翻车,《中国农业科技史稿》引用了庾信《和李司录喜雨》诗句“云逐鱼鳞起,渠随龙骨开”,认为这里的“龙骨”是指龙骨车。但清吴兆宜《庾开府集笺注》谓此句系实指西汉开挖的河东“龙骨渠”。按,庾信是南阳新野人,早年仕梁,梁亡后相继仕魏仕周,其保存的诗文大部分是入北后所作,《喜雨》应作于长安仕周之时,则诗中“渠随龙骨开”极可能指龙骨渠。所以此诗不能作为魏晋南北朝时代使用龙骨车的证据[2]。

但当时翻车确实在继续使用。证据之一是刘孝威《奉和晚日》:

飞轮抟羽扇,翻车引落潮。甘泉推激水,迎风惭远飚。[3]

“抟”音团,将零散的东西凝聚起来谓之“抟”。飞轮像一把大羽扇一样把风凝聚鼓动起来,习习凉风使作者发出“惭远飚”的慨叹。这属于我国最早的风扇之列[4]。与“引落潮”和“推激水”相连的“翻车”,则应该是一种提水机械。刘孝威为是南朝梁人,与庾肩吾等人同为太子萧纲的“高斋学士”,其诗多为与当朝权贵唱和之作。此诗提到的翻车可能是在当时建康宫廷中使用的。

在这之前,魏应璩有《与尚书诸郎书》。书中称:

夫秋节凉和,霖雨清闲,正高会之盛时,饮宴之良日也。而陋巷之居,无高密之宇,壁立之室,无旬朔之资,流潦浸于北堂,隟(“隟”通“隙”——引者)漏沾于衣服,藁蒸单(“单”通“僤”——引者)竭,檐石倾罄,中馈告乏,役者莫兴,饭玉炊桂,犹尚优泰?虽欣皇天之降润,亮水车之思雨,私怀蹙额,良不可言。……[5]

对于我们的研究来讲,最值得注意的是“亮水车之思雨”。“亮”字似应作“亮察”解。为什么水车思雨呢?因为天旱才用水车,水车能缓解旱情,但作用有一定限度,而且很辛苦,所以还是希望下雨。——不是水车思雨而是使用水车的人思雨。联系上文看,这段话的意思大致是:对于穷困潦倒,居于湫凹陋室的人来说,虽然皇天体察老百姓车水之劳,思雨之切,降下霖润,值得欣幸,自己却是愁苦难言。这里的“水车”应该是指提水机械,而且是民间使用的水车[6]。应璩是河南汝南人,但该文是比喻,并非实指某地。

翻车引水提供宫廷和城市使用,可以追溯到前述毕岚、马钧,从魏晋至唐五代,断断续续有记载,说明这条线延绵未断。先看五代后蜀主孟昶妃子花蕊夫人的一首宫词:

水车踏水上宫城,寝殿檐头滴滴鸣。助得圣人高枕兴,夜凉长作远滩声。[7]

这首诗写得很清楚:用翻车(脚踏式水车当然是翻车)把水提升到宫城寝殿房顶,徐徐拨洒,水不断沿着屋檐流下,滴滴作响。在清凉宜人的安乐窝中“高枕”的帝妃们,似乎听到了远处河滩的淙淙流水声。这种消暑法称得上是当时“高科技”的奢侈享受。

类似的办法不可能只限于西南一隅,中原帝都只会更加“先进”。请看宋王谠《唐语林》卷四的记载:

明皇起凉殿……时暑毒方甚,上在凉殿,坐后水激扇车,风猎衣襟。……四隅积水成帘飞洒,坐内含冻。

这里谈到唐明皇消暑的两着妙招:一招是比手摇轮扇大有改进的“水激扇车”,另一招是类似花蕊夫人所述的“积水飞帘”。这两招的前提都要把水提升到一定的高度,蓄积其势能,那么,使用翻车之类的提水机械,应在不言之中了。

唐代诗人郑谷咸通至广明间(860—881)在长安应试,寓居于宣义里,写了以下一首诗:

幽居不称在长安,沟浅浮春岸雪残。板屋渐移方带野,水车新入夜添寒。[8]

宣义里是唐代长安的一个坊,在城东北五十里,有不少官僚贵族的宅第园林。这首诗明白告诉我们,唐代长安的城市供水系统的确使用了提水机械。可能一年四季都在工作。从“沟浅浮春岸雪残”的描写看,缺乏急流深湍激动水轮的条件,这里的“水车”,应该还是翻车。

比郑谷早的唐代另一位诗人李贺在《同沈驸马赋得御沟水》中说:

入苑白泱泱,宫人正靥黄。绕堤龙骨冷,拂岸鸭头香。[9]

这是诗的前四句,是写御沟,写水的。所谓“御沟”是流经宫城的河道。沟水碧波荡漾,诗人状之以“鸭头香”[10]。但历代注家对诗中的“龙骨”未得其解,而这正是理解这首诗的“管钥”。宋人吴正子引述“《史记·河渠书》‘穿渠得龙骨,名曰龙首渠’”[11]。意思是诗中“龙骨”指此。唐代的御沟如何能与汉代龙首渠的龙骨搭得上界呢?清人王琦感到了这种说法不通,以未决的口气说:“龙骨,似指沟边砌石。”[12]沟边砌石也看不出与龙骨有多少相像之处啊。更有学者据此坐实为“龙骨,石砌堤岸”。“龙骨”既然是“石砌堤岸”,即是堤岸本身,那么“绕堤龙骨”,就等于说“绕堤堤岸”了,李贺写诗,会这样粗率吗!那么,“龙骨”何所指?我认为是翻车。中国历史上,翻车被称为“龙骨车”,或径称“龙骨”,尤其是宋代及以后,这种例子不胜枚举。龙骨车是用来车水的,水源当然来自御沟,所以绕堤放置,不是合情合理吗[13]?或谓以“龙骨”称翻车,主要见于宋代及以后文献,不能用来解说唐诗。可是诗中也有内证,“入苑白泱泱”。一个“入”字,一个“白”字,足证“龙骨”是水车。内苑中的水是使用这些绕堤的龙骨车把御沟水提升导引进去的,故称“入苑”,水从龙骨车中翻出,流速较快,水层较薄,在光线之下呈现白色,故称“白泱泱”[14]。“入苑白泱泱,宫人正靥黄”,是说每天早上龙骨车车水入内苑的时候,宫人正在梳妆打扮[15]。这样解释,诗的前四句文从字顺,浑然一体。李贺的诗是写实的,注家找不到“管钥”,瞎捉摸一通,把本来不复杂的事说得挺玄乎,什么“入苑白泱泱”是“咏宫怨”啦,是“隐喻傅粉何郎之面,即喻沈”啦,把人越说越糊涂了。理解该诗的另一个关键是把苑水和御沟分开,它们有联系,但不是一码事;诗中对御沟水和苑水不同颜色的描述已经说明这一点。如果把苑水和御沟混为一谈,认定苑水是御沟的一段或一支,那么,苑水应是日夜通流的,就无所谓“入”了;没有了特定时间的“入”,“正”就失去了与之对应的时点,“宫人正靥黄”也就说不通,难道宫人也像日夜通流的苑水那样没日没夜地梳妆打扮吗?只有把“龙骨”解释为翻车,李诗才能说通;“龙骨”是翻车已无疑义。这首诗进一步说明,唐代宫廷供水系统的确是利用翻车为引水机械的。

以上是唐五代城市和宫廷使用翻车的情况,农村和民间的情况如何呢?

虽然早在秦汉之际已有翻车存在于民间的迹象,但在秦汉到魏晋南北朝的好几个世纪中,从文献中迄未看到乡村和民间使用翻车的直接证据。那是因为老百姓的生产生活活动被忽视,上层活动更容易吸引史官和文人的眼球;再者,乡村和民间使用翻车主要在南方稻区,而南方长时期处于全国经济政治重心之外。实际上,翻车在乡村和民间、尤其是在南方的使用和改进,始终默默无闻地行进,到了晩唐,已经发展到相当普遍和不容忽视的地步,突然进入人们的眼帘,成为连皇帝也不得不借重的力量。

治史者经常提到唐朝中央政府在关中推广翻车的事件。《旧唐书·文宗本纪上》载太和二年“闰三月丙戌朔,内出水车样,令京兆府造水车,散给缘郑白渠百姓,以溉水田”。《册府元龟》卷497《邦计部·河渠》记同一事称:“时郑白渠既役,又命江南征造水军匠,帝于禁中亲指准,乃分赐畿内诸县,令依样制造,以广溉种。”文中“水车”应是翻车,而“水军匠”当为“水车匠”之误。这些记载起码说明三个问题:

一、所谓“水车样”,应该包括样图和样品,这可以作为唐代宫廷使用翻车的一个旁证。

二、在这以前,北方民间,起码是关中地区,很少使用翻车,也不会制造,所以需要皇帝出面予以推广[16]。

三、唐朝政府在关中推广翻车时,从江南征发水车匠来制作水车,这说明唐代江南使用翻车已有相当普遍,因为只有在这基础上,才能培育出精于制作水车的工匠[17]。

这一事件反映了水车使用和推进过程中,宫廷与民间、南方与北方的互动,也标志着民间(主要是南方)使用翻车从默默无闻到显露头角的转变,的确是研究水车史不能绕过的重要材料。

那么,唐代江南民间使用水车是否有直接的证据?现在介绍几条材料,其中有些是人们比较熟悉的,有些则是以前不大为人注意的。

先介绍唐五代人的有关记载。

其一,贯休的两首诗。贯休是唐末五代著名的画僧、诗僧,他在《富贵曲二首》之二中说:

如神若仙,似兰同雪。乐戒于极,胡不知辍。只欲更缀上落花,恨不能把住明月。太山肉尽,东海酒竭,佳人醉唱,敲玉钗折。宁知耘田车水翁,日日日炙背欲裂。[18]

面对穷奢极欲的富豪们,可敬的诗人愤怒地质问:你们知道不知道,为你们提供衣食的老农们,天天辛勤地耘田车水,脊背被日头晒得要开裂了!这一“警世之问”披露了这样一个事实:车水和耘田一样,已经是唐五代农民主要的工作。贯休原籍浙江兰溪,足迹遍及大江南北,尤其是晚年云游,走遍长江下游(吴越)、中游(荆州)和上游(巴蜀)。诗中所言,非实指某地,但在南方稻作区应有一定的代表性和普遍性。

贯休的另一首诗《宿深村》云:

行行一宿深村里,鸡犬丰年闹如市。黄昏见客合家喜,月下取鱼戽塘水。[19]

根据上文的分析,所谓“戽塘水”就是用翻车车塘水。

其二,李蠙的《请自出律钱收赎善权寺事奏》。李蠙晩唐人,原籍陇西,历仕武宗、宣宗、懿宗三朝,官至司空。大和中曾侨寓江苏宜兴,在善权寺借榻读书,对寺内的一切包括所属善卷洞知深情笃。善权寺于唐武宗“会昌灭佛”中毁废,寺产被他人买得,后来变成了坟地。李蠙对此痛心疾首,于懿宗咸通八年(867)上奏,提出要用自己的俸禄收赎善权寺产。他在奏折中说:

……寺在县南五十里离墨山,是齐时建立。……寺内有洞府三所,号为干洞者石室……洞门直下,便临大水洞,潺湲宛转,湍濑实繁,于山腹内漫流入小水洞。小水洞亦是一石室。室内水泉无底,大旱不竭。……寺前良田极多,皆是此水灌溉。时旱水小,百姓将水车于洞中取水,车声才发,雨即旋降。[20]

上述善卷水洞,我于2009年11月曾去看过,果然壮观。文中提到可以“将”来“将”去的水车,无疑是翻车。老百姓是在“时旱水小”的情况下进洞车水,而被李蠙看到的,平常日子,李蠙没有看到的,老百姓使用翻车应该更加经常。另外,李蠙看到的是太和年间的事,但当地老百姓使用翻车决不是这时才开始。善权寺是南朝“齐时建立”的,而善卷水洞在该寺建立以前应已存在。虽然我们不能提出一个确定的日期,但宜兴人民使用翻车的历史应从太和年间往前追溯相当长的时期则是无疑的。

宜兴善卷水洞

其三,唐段成式《酉阳杂俎》卷六的一则记述。这是大家比较熟悉的:

蜀将军皇甫直别音律……元和中尝造一调,乘凉临水池弹之,本黄锺而声入蕤宾,因更弦,再三奏之,声犹蕤宾也。……直因调蕤宾,夜复鸣弹于池上,觉近岸波动,有物激水如鱼跃,及下弦,则没矣。直遂集客,车水竭池,穷池索之,数日泥下文余得铁一片,乃方响蕤宾铁也。[21]

这条材料与与农业没有直接关系,但如果不是当时民间比较普遍使用水车(可移动的翻车),皇甫直不可能仓促间调集那么多水车,竭池索物。四川是稻作区,这里的水车平常应该主要是稻田灌溉使用的。此记载可以与花蕊夫人的《宫词》相印证,表明四川较早使用翻车。

除了当时人的记载外,我们从后代的一些记载中也可以推知唐代民间使用水车的情况。

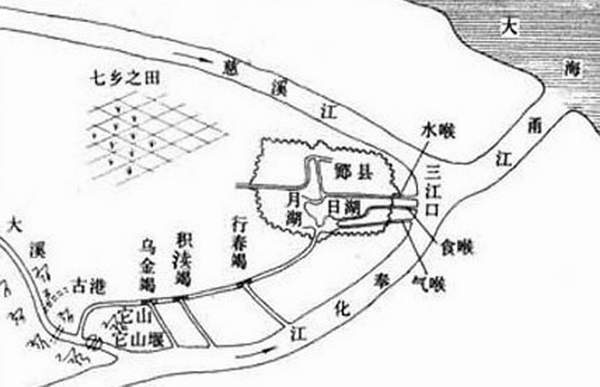

其一,舒亶的《题它山兼简鄞令》。唐代大和七年(833年),四明鄞县(今浙江宁波鄞县)县令王元玮领导在鄞江上修建了御咸蓄淡引水灌溉的大型水利工程它山堰。该工程效益明显,造福百姓。但当地供祀闲鬼,却没有王元玮的祠庙,时人为之大鸣不平[22]。北宋诗人舒亶说:

呜呼王封君,心事鬼出没。驱山截长江,化作云水窟。旱火六月天,万栋挂龙骨。……[23]

“呜呼王封君,心事鬼出没。驱山截长江,化作云水窟”,说的是王元玮出神入化,建造了它山堰。“旱火六月天,万栋挂龙骨”,说的是它山堰建成后,虽然旱炎如火的六月天,由于有堰水的灌溉润泽,千家万户可以无忧无虑地把龙骨车挂在屋梁上。那么,反过来说,它山堰没有建成以前,遇到这种情况,千家万户就要使用龙骨车来抗旱了。所以,这一相对晩出的材料曲折地披露了唐代使用翻车的某些情况。诗的语言难免有所夸张,但唐代浙江鄞县一带农民使用翻车应该是没有问题的;而在它山堰建成之后,龙骨车也不可能废弃不用。

它山堰及其工程示意图

其二,郏亶的《水利书》。郏亶是北宋著名的水利家,熙宁三年上书提出治理苏州等地水利的方案。这一方案是在总结古人治水治田经验的基础上提出来的。他认为治水必须“辨地形高下之殊,求古人蓄泄之迹”。他在苏州、秀州和松江地区实地调查了水田、旱田塘浦遗迹七项二百六十四条,指出“古人因地之髙下而治田之法”,“其低田则阔其塘浦,髙其堤岸以固田,其髙田则深浚港浦,畎引江海以灌田”。塘埔阔三二十丈,深二三丈,堤岸高者可及二丈,低者不下一丈。高田地区塘埔比低田还要浚深些。“古人为塘浦阔深若此者,盖欲畎引江海之水周流于堽阜之地,虽大旱之岁亦可车畎以溉田。”[24]所谓“车畎以溉田”就是用翻车引水灌溉田地。太湖流域塘埔圩田系统形成于中唐以后至五代之时。太湖流域“车畎以溉田”起码可以追溯到中晩唐。郏亶是太仓人,自幼生活在江南水乡,长大后又经常到野外考察农田水利,他的叙述应该是可信的。本丛谈中篇还将谈到,塘埔圩田系统中圩岸的修建是离不开翻车的,翻车的普遍使用是塘埔圩田系统形成的先决条件。

其三,单锷等人关于将军堰的记述。单锷是北宋另一个著名的水利专家,他讲过这样一个故事:

锷窃观无锡县城内运河之南偏有小桥,由桥而南下则有小渎,渎南透梁溪渎,有小堰名单将军堰。自桥至梁溪,其渎不越百步。堰虽有亦不渡船筏。梁溪即接太湖。昔所以为此堰者,恐泄运河之水。昔熙宁八年,是岁大旱,运河皆旱涸,不通舟楫。是时锷自武林过无锡,因见将军堰既不渡舟筏而开是渎者,古人岂无意乎?因语邑宰焦千之曰:今运河不通舟楫,窃观将军堰接运河去梁溪无百步之远,古人置此堰渎意欲取梁溪之水以灌运河。(十)[千]之始以锷言为狂,终则然之。遂率民车四十二管,车梁溪之水,以灌运河。五日河水通流,舟楫往来。[25]

将军堰建造在无锡县内的梁溪之上,梁溪是连通太湖的;将军堰的另一端则有小渎北通运河。该堰虽有而不渡船筏,单锷据此分析置此堰渎的目的是古人为了取梁溪水(实际上是太湖水)接济运河。熙宁八年大旱,运河旱涸断航,单锷把这个分析告诉无锡县令焦千之,焦接受了单锷的意见,一次征用了民间的水车42部,五日内使原来因干旱枯竭了的运河重新通航。证明将军堰确实是前人为车水济漕而设置的。其实,不光是济漕,也可以灌田。明张国维《吴中水利全书》卷十载:

熙宁元年,诏修水利。知无锡县焦千之决水灌田(岁值旱,河竭,用单锷言,自小渲车湖水入运河,复车梁溪水繇将军堰以灌之,农田获利。[26]

所以《无锡县志》[27]卷二在谈到梁溪和将军堰时说:“凡岁涝,则是邑之水由溪泄入太湖,旱则湖水复自此溪回,居民藉以溉田。”当然,这是通过翻车车水来实现的。

现在的问题是,这座将军堰是什么时候建造的?将军堰又称单将军堰,“单将军”指隋末唐初瓦岗军名将单雄信。《无锡县志》说:“《毘陵图经》云:唐将军单雄信提兵道此,以枪止水为堰,故号将军堰。”这应是将军堰的始建。唐景龙年间又在将军堰建闸,设施进一步完善[28]。如是,则不晩于隋末唐初,无锡人民已经通过将军堰等设施,使用翻车车太湖水济漕和灌田了。

唐诗中不乏歌咏桔槔的[29],有的学者认为,正如唐人有时把铁犁称“耒耜”一样,唐诗中称“桔槔”者有的也可能是指水车,并举出李郢《园居》和贯休《怀邻叟》中的诗句为例。应该说,这种可能性是存在的,从宋到清,的确有把水车称为“桔槔”的[30]。但这两首诗中的“桔槔”是否指水车,尚须进一步论证。兹把全诗迻录于后,不作正式证据,仅供进一步研究参考。

李郢《园居》:暮雨扬雄宅,秋风向秀园。不闻砧杵动,时看桔槔翻。钓下鱼初食,船移鸭暂喧。橘寒才弄色,须带早霜繁。

贯休《怀邻叟》:常思东溪厖眉翁,是非不解两颊红。桔槔打水声嘎嘎,紫芋白薤肥蒙蒙。鸥鸭静游深竹里,儿孙多在好花中。千门万户皆车马,谁爱如斯太古风。[31]

唐代谈及水车的诗文还有李白的《秋浦歌》:“秋浦千重岭,水车岭最奇。”秋浦在安徽贵池县,这个水车岭颇有名气。据说唐高祖李渊的儿子李元方曾在有待岩刻碑,也说“秋浦千重岭,而水车岭最奇”[32]。明人胡震亨说:“水车岭陡峻临渊,奔流冲激,恒若桔槔之声”[33]。水车岭似乎是因此得名的。那么,这里的所谓“桔槔”就只是水车的代称了。至于诗中所指何种水车,“水车岭”是否有过使用水车的历史,还搞不清楚。

将以上材料与上引太和二年诏令对照看,唐代民间使用翻车已有较大的发展,其中江南等稻区使用翻车相当普遍,北方民间,翻车的使用也在推广之中。

中国古籍中有关唐代和唐以前水车的记载,绝大部分可以判断为翻车,不过,还区分不出其中包含的不同类型,日本的相关文献却可以弥补其不足。日本天长六年(829年)五月的《太政府符》“应作水车事”载:

耕种之利,水田之本。水田之难,尤其旱损。传闻唐国之风,渠堰不便之处,多构水车。无水之地,也斯不失其利。此间之民,素无此备,动若焦损。宜下仰民间,作备件器,以为农业之资。其以手转、足踏、服牛回,备随便宜。若有贫乏之辈,不堪作备者,国司作给,经用破损,亦随修理。[34]

“唐国之风,渠堰不便之处,多构水车。”可与我们的研究结论相互印证。“手转、足踏、服牛回”均属翻车范畴。它们应该是从唐朝引进的,所以也反映了唐朝翻车包含的类型。中国手转翻车的明确记载前引三国的《魏略》,但后来堙没无闻,至明代才重新见于记载。尽管唐代及以前的翻车,大多可能是脚踏式的,但可以作出明确判断的只有花蕊夫人的“水车踏水上宫城”。至于明确的牛转翻车的文献和图象材料,中国始见于宋代。《类聚三代格》告诉我们,唐代这些不同类型的翻车,实际上是存在的。这也启发我们,研究历史不能用“默证法”,没有见于记载的东西,不能就断定它不存在。

至此,我们可以对唐以前水车(翻车)的发展线索作一简要的概括:翻车的起源于何时何地,目前尚未真正解决。但我们可以看到,在相当长的时期内,翻车是在宫廷、城市和乡村、民间双线发展的。宫廷和城市使用翻车的最早记载出现在东汉和三国的洛阳。从汉到唐,延绵未断。民间存在翻车的线索起码可以追溯到楚汉之际,主要在南方稻作区使用,长时期默默无闻地进行。到唐代,江南等稻区使用翻车相当普遍,成为皇帝也不得不借重的力量。太和年间唐朝政府征调江南水车匠在关中地区推广翻车,成为转折性事件,它反映了宫廷、城市和乡村、民间双双线的互动,南方民间使用翻车由默默无闻到崭露头角。从此,乡村和民间使用水车的发展势头不可遏制,终于迎来了水车使用空前繁盛的两宋时代。

注释:

[1] 周昕先生的《中国农具发展史》(山东科学技术出版社,2005年)对农具史的研究作出了很大的贡献,发掘了许多材料,提出了不少创见。但叙述唐代龙骨车时基本上是利用宋代诗文倒推来补缺的,因为唐代的材料确实不多。不过,把视野放宽一点,还是可以发掘到不少材料的。

[2] 庾信的另一首诗《奉和永丰殿下言志十首》是仕魏时所作,其中有“六月蝉鸣稻,千金龙骨渠”句,同样不能作为魏晋南北朝使用龙骨车的证据。俱见《庾开府集笺注》卷五。

[3] 《汉魏六朝百三家集》卷九十八

[4] 《西京杂记》卷一载“长安巧工丁缓……作七轮扇,连七轮,大皆径丈,相连续。一人运之,满堂寒颤。”刘孝威《行幸甘泉宫歌》中“辇回百子合,扇动七轮风”,就是歌咏汉宫使用“轮扇”消暑。那父《中国古代纳凉风扇考》(载《文史知识》1995年第9期)正确指出这是中国最早的风扇,但认为“丁缓的轮扇,历六朝隋唐……湮没不传”,则未免失察。除刘孝威的“飞轮抟羽扇”外,梁刘孝绰的《报王永兴观田诗》也有“轻凉生笋席,微风起扇轮”句,表明当时贵族官僚也有使用轮扇者。唐宋就更不必说了。

[5] 《艺文类聚》卷35引

[6] 这里的水车属于什么类型,文中并不明确。我们上文的分析谈到“车水之劳,思雨之切”,如果此说不误,则这种水车似属翻车,但未可必。

[7] 《全唐诗》卷七九八。

[8] 郑谷:《宣义里舍冬暮自贻》,《云台编》卷下。

[9] 《昌谷集》卷一

[10] 李白《襄阳歌》:“遥看汉水鸭头绿。”鸭头绿是唐代染色之名。

[11] 宋吴正子注、刘辰翁评:《笺注评点李长吉歌诗》卷一。

[12] 清王琦等:《三家评注李长吉歌诗》第39页,上海古籍出版社,1998年。

[13] 翻车绕岸放置,古籍中不乏其例。如王安石《鱼儿》:“遶岸车鸣水欲干,鱼儿相逐尚相欢。”(《临川文集》卷三四)宋刘挚《又次韵四首》:“陂岸放车看宛转,寺檐飘铎送玲珑。”(《忠肃集》卷十八)

[14] 我们看到的瀑布往往呈银白色,是同一道理。

[15] 同上。王琦注曰:“《酉阳杂俎》:近代妆,近靥如射月,曰黄星靥。靥,钿之名。盖自吴孙和邓夫人也。《事物纪原》:妇人妆喜作粉靥如月形,如钱样,或以朱若胭脂点。”

[16] 郑白渠一带,沿渠设置斗门,自流灌溉,原很便利,但因贵族豪强富商大贾沿渠堰水广置水硙,以至水位降低,要利用它来灌溉,不能不首先提水,这就是唐朝政府在关中推广翻车的背景。

[17] 2003年,我在无锡开会时了解到,江南水乡过去有专门制作传统农具的作坊,叫做“椿木作”,清代存在过雇工两百多人的大型作坊,有的作坊延续至新中国成立以后。这和唐代的江南水车匠应该存在某种承续的关系。可参阅金煦、陆志明编着《吴地农具》,河海大学出版社,1999年。

[18] 《禅月集》卷一

[19] 《禅月集》卷六

[20] 李蠙:《请自出律钱收赎善权寺事奏》,载《全唐文》卷七八八。北宋陈克《游善权山留题之三》跋称:“山之众水,皆注洞中而伏流寺後,岩石奇秀,广不逾丈,然未有测其深者。傍山民田皆引以灌溉,岁旱,踏车泉上,辄致雷雨。”(《全宋诗》卷1480)

[21] 段成式《酉阳杂俎》卷6

[22] 唐僧元亮的《它山歌诗》云:“它山堰,堰在四明之鄞县。一条水出两明山,昼夜长㳅如白练。连接大江通海水,咸潮直到深潭里。淡水虽多无计停,半邑人民田种费。太和中有王侯令,清优为官立民政。昨因祈祷入山行,识得水源知利病。擢舟直到溪碞畔,极目江山波涛漫。略謼父老问来繇,便设机谋造其堰。叠山横铺两山嘴,截断咸潮积溪水。灌溉民田万顷余,此谓齐天功不毁。民间日用自不知,年年丰稔因阿谁。山边郄立它旦庙,不为长官兴一祠。本是长官治此水,却将饮食祭闲鬼。时人若解感此恩,年年祭拜王元暐。”载《四明它山水利备览》卷下。

[23] 舒亶《题它山兼简鄞令》,载《四明它山水利备览》卷下。

[24] 南宋范成大《吴郡志》卷十九《水利上》。

[25] 北宋·单锷《吴中水利书》。《东坡全集》卷五九、《三吴水利录》卷二等亦录是书。

[26] 这两条记载显然是指同一件事,但也有不大一致的地方。时间,一说熙宁八年,一说熙宁元年。前者是当事人的说法,可从。取水路线,一说取太湖水通过梁溪、将军堰、小渎入运河,一说“自小渲车湖水入运河,复车梁溪水繇将军堰以灌”农田。我看可以把两说结合起来:从小渲车湖水通过梁溪入运河,又从将军堰,车梁溪水灌农田。是否如此,有待进一步研究。

[27] 《无锡县志》,元佚名撰修。《四库全书》提要谓成书于洪武初年。

[28] 《无锡县志》提供了另一种说法:“《风土记》云:唐景龙三年置堰。堰旁有梁萧将军墓。”这种说法无法解释为什么将军堰又称“单将军堰”(前引《吴中水利书》单锷语)《吴中水利全书》谓:“景龙二年置将军堰闸。”(《江南通志》卷六四所载同)比较妥当,兹从之。

[29] 常丽华、王乃迪的《唐诗中的农事活动》,《农业考古》1995年第3期。

[30] 如南宋张蕴《道中观戽水戏书》:“秧马泥深茧犊闲,烛龙顾影桔槔间。”(载宋陈起编《江湖小集》卷八九)。清钱泳《履园丛话》三《考索·水车》:“大江以南灌田之法,俱用水车,其来已久。又名曰桔槔。”民国《吴县志》卷五十二上“风俗一”载:“农家遇大水则集秸槔以救之,鸣金击柝以建作息,建瓴滴水以时番休,号大棚车。”又如[清]周厚地纂《干山志》卷之五:“桔槔勤所务,转运使水出,滑滑无停注,但愁云叶繁。未见秧针露,如彼中酒人,沉湎不能吐。”后两条材料转自王建革《水车与秧苗:清代江南稻田排涝与生产恢复场景》,《清史研究》2006年第2期。

[31] 分别载《全唐诗》卷五九○、八三六。

[32] 《方舆胜览》卷十六

[33] 《李太白集注》卷八

[34] 日本文献《类聚三代格》卷八。转见唐耕耦:《唐代水车的使用和推广》,《文史哲》1978年第4期。