民国铁路联运制度与铁路运输业的发展

——以1913~1933年间的华北各铁路为中心

【内容摘要】国内铁路联运制度创立于1913年,是应中国早期铁路运营之需,由铁路中央管理机关(交通部、铁道部)和各铁路管理局共同推动创立、完善及实施的一项特殊制度。到1933年,这一制度已推行于华北、江南、东北等地区的多条铁路,并与运输负责制度相结合,对铁路运输业的发展产生了一定影响:一方面推进了铁路运输秩序和设施的改善、加快了联运业务自身的发展、改变和扩大了铁路货物运输的流向和范围,促进了铁路货运量和营业收入的总体增长,推动了整个铁路运输业的发展;另一方面又因制度环境的制约及相关制度安排的缺失,对铁路营业收入的贡献并不突出。因此,实现制度安排、制度环境与铁路运输之间的良性互动,将是促使先进技术发挥更大作用的有效方式之一。

【关键词】铁路联运制度;运输业;华北

【作者简介】熊亚平,历史学博士,天津社会科学院历史研究所助理研究员;安宝,历史学博士,南开大学滨海学院讲师。天津,300071。

铁路作为一项近代技术引入中国后,发展环境十分严峻。西方列强的侵略和建设资金的匮乏,迫使清政府将“借款筑路”定为一项重要政策。此项政策实施的直接后果之一,便是近代中国铁路运营制度的混乱,“英资创办之沪杭甬、京沪及北宁三路与津浦南段一部,一切制度,悉以英制为依归,而法款之平汉陇海正太皆以法制为标准;胶济与津浦北段悉以德制为循规”[1]。与之相应,中国政府在铁路管理上推行了“因线设局”的政策。这种局面的形成,使近代中国铁路在运营和管理上处于各自为政的状态,既不利于各地区间的物资运送和经济交流,亦在一定程度上阻碍了铁路运输业的发展。于是,实现铁路运营管理制度的统一,便成为晚清、民国时期政府努力的方向之一。由于先前的研究成果或侧重于制度(运价制度、联运制度、行车制度、会计制度、管理制度等)本身发展状况的探讨[2],或着重于强调西方列强对中国铁路路权的控制[3],着力于分析制度与铁路运输业发展之间关系的成果尚不多见。又由于“铁道联运,实为达到全国各路统一之最良媒介”[4],因此,本文将以1913~1933年间的华北各铁路为中心,通过考察国内铁路联运制度的创立、完善、实施以及对铁路运输业发展[5]的影响,从一个方面揭示制度创新与技术发展之间的关系。

所谓联运,是指“经过两路以上之运送而达到迄站之运输也”[6]。而所谓的铁路联运制度,则有狭义和广义之分,狭义的联运制度,是指《京汉京奉京张津浦沪宁五路联络运输条例》、《联运车站章程》以及联运价章等各项联运规章制度;广义的铁路联运制度,则不仅包括上述规章制度,还包含因联运需要而创立的联运会议、联运事务处等机构的组织制度,如与联运会议相关的《国有铁路联运会议议事规则》、《国有铁路联运会议章程》,与联运事务处相关的《铁路联运事务处章程》、《交通部铁路联运事务处清算所会计章程》等。就近代中国铁路联运制度创立和推行的情况而言,广义的联运制度,更符合实际[7]。

国内铁路联运制度在清末民初的建立,与当时国内外的政治经济环境有较为密切的关系:其一,铁路建设需要大量的资金投入,而晚清政府无法提供足够的资金,于是借款筑路便成必然之举。通过借款这一途径,各债权国逐渐控制了诸铁路的管理权和用人权,并将该国的铁路行车制度、运价制度、货物分等制度、会计制度等移植到中国,最终形成了“平汉从法制,北宁从英制,正太从比制,胶济始从德制、后从日制”的铁路运营制度[8]。在这种运营制度下,旅客经过两条铁路必须购买两次车票,经过三路或四路则必须购三次或四次车票,每到一个联轨站,必须倒一次车;货物不仅每路都要重新办理托运,另起货票,而且每到一个联轨站,也要将货物卸下,再装于接运路之货车。这样的运营制度既增加了装卸费用,又延长了运输时间,增加了运输成本,给商人带来种种不便,阻碍铁路运输业的发展。而联运制度则有助于弥补上述缺憾,“运价减少,可以低廉货物成本,实为货商最注意之点,装卸经济,减少货物之损失,运送之迅速,可以达到良好市场。此三者联运业务,皆具备也”[9]。其二,晚清时.期,李鸿章等洋务派倡建铁路的首要目标,在于巩固国防,而铁路运营管理制度上的各自为政既与此相悖,更有碍政令畅通,不利于实现国家的政治统一。于是,建立国内铁路联运制度就成为统一中国铁路运营管理制度的“唯一途径”。其三,随着国际贸易的发展,国际旅客运输与货物运输与日俱增,欧洲大陆各国之间的铁路联运日益发展,中、日、俄等国先后加入国际铁路联运,为中国国内铁路联运制度的建立提供参照对象和经验。其四,中国铁路建设虽然始于1881年的唐(山)胥(各庄)铁路,但直到清末民初才逐步联结成网。其中1905年竣工的京汉铁路沟通了京奉、京绥、正太、(汴洛)陇海等路,1912年通车的津浦又使胶济、沪宁、沪杭甬、陇海等路连为一体,由此使大范围铁路联运制度的建立成为可能。

尽管中国国内铁路联运制度正式创立于1913年10月召开的第一次国内联运会议(五路联运会议),但此前实施的国际铁路联运制度和国内某些铁路之间的联运办法,却已为其提供了可资借鉴的经验。早在清末光绪三十一年(1905年),中国和日本在“会议东省事宜之时,即订有附约七款,规定中日之铁路联络运输,然因种稀关系,未即试办,此为国际铁路联运之最始渊源簟亦国内联运举办之先兆也。”[10]次年(1906年),京汉、道清两条铁路召开会议,通过互通车辆办法,呈请督办唐绍仪批准实行。其核心内容有两条:一是凡道清路运货至新乡转入京汉路,南至郑州,北至彰德,均用道清路车辆,由京汉路付给道清路车租;二是如果道清路所运货物必须过彰德以北或郑州以南,则由京汉路空车至道清路各站装运,由道清路付给京汉路车租[11]。光绪三十四年(1908年),京奉、京汉、京张三路开始互通车辆。宣统元年(1909年),中日双方议定京奉与南满铁路联运营业合同16条,但未施行[12]。同年,京汉、京奉、京张三铁路召开会,拟发售联运货票,使三铁路货车可直接通行至两路接轨之处,无须另卸另装,但未得到邮传部批准。民国元年(1912年)4月,京奉、京汉、京张三条铁路曾施行直达客货运输[13]。民国2年(1913年)4月,京奉铁路与日本铁道院订立中日旅客联运合同,定于当年10月1日实行。同年6月,交通部派代表参加莫斯科国际铁路联运会议,议决“中国北部铁路加入西伯利亚万国通车之列”[14]。

在国际铁路联运制度建立和实施过程中,国内铁路仅有京奉一条铁路参与,不能适应新的形势,“旅行人士咸感不便”[15]。于是在交通部饬令下,京汉、京奉、京张、津浦、沪宁五路选派代表于1913年10月在天津京奉铁路管理局召开第一次国内联运会议。会议通过《京汉京奉京张津浦沪宁五路联络运输条例》32条、联运票计算办法、制定联运价单、规定车站洋文名称办法以及会后由联运会计会议议定的簿记单据细则等具体措施[16]。这次会议标志着国内铁路联运制度正式创立。

1913~I931年间,国内铁路联运制度虽曾一度因政局动荡而中止执行,但就总体而言,仍然在三个方面有较大改善:其一,通过召开联运会议不断修改和完善联运制度。1913~1918年间每年召开一次(第1至6次)联运会议,地点为加入联运的五个铁路管理局;1919~1923年间每年召开一次(第7至12次),地点为北京交通部;1925年在天津京奉铁路管理局召开第十三次会议;1928年在南京铁道部召开第十四次会议;1931年在南京铁道部召开第十五次联运会议。上述联运会议的中心议题为某路加入联运、联运车站之规定、货物联运问题等。会议议决通过的部分规章制度得到了有效执行,从而使联运制度得以不断完善。其二,完善了联运会议的组织制度。由于联运会议在联运制度建设中的地位极为重要,“一切联运业务之兴革,悉由此会主持”,因此,强化联运会议的制度性规定十分必要。为此,先后于民国9年(1920年)和民国10年(1921年)公布了《国有铁路联运会议议事规则》和《国有铁路联运会议章程》,前者对与会人员、表决权、会议主席权限以及决议案通过等事项做了明确规定;后者对会议名称、会议职能、会议日期及地点、与会人员、会议主席、决议案处理等事项做了详细规定。这些规定在有助于完善联运会议的同时,强化了交通部和铁道部(通过联运处处长和副处长)在联运制度制定过程中的发言权[17]。其三,建立和完善了铁路联运事务处(联运处)的相关制度。早在联运制度创立初期,参加联运的各路管理当局已经认识到有必要设立一个中央机关,执行联运事务、编印联运价目表、谋求发展联运业务。其后虽然采取了以五年为期,各路管理当局轮流管理的办法,但仍无法满足联运业务发展的需要。有鉴于此,交通部于1918年11月设立铁路联运事务处,办理国际国内联运事务,由路政司长兼任处长,后设副处长专管其事。联运处下设总务、国内联运、国际联运三股和清算所。铁道部成立后,将铁路联运事务处改为联运处,由业务司司长兼任处长,设副处长一人专司其责。联运处下设事务、清算二股,事务股专管国内国外联运事项,清算股专管清算事宜。关于联运事务处的组织和职能亦有相应的制度性规定(详后)。这些与联运会议和联运事务处(联运处)相关的规章制度,成为国内铁路联运制度不可分割的组成部分。

随着联运制度的建立和联运业务的推广,除发起创立联运制度的五路外,其余各路亦纷纷加入联运。客运方面,1914年4月仅有京汉、京奉、津浦、京绥、沪宁五路加入。南满铁路于1915年加入,沪杭甬于1917年2月加入,道清于1921年3月加入,正太于1923年4月加入,陇海、胶济于1923年8月加入,沈海等东北三省铁路于1928年后相继加入。货运方面,京汉、京奉、京绥、津浦、沪宁、沪杭甬、道清七路子1921年2月加入,正太于1922年8月加入,陇海于1925年5月加入,胶济于1931年3月加入。东北各铁路则于1929年加入[18]。

1932~1933年间,随着国内局势趋于稳定,国内铁路联运制度得以恢复并有所发展。1932年9月,铁道部饬令各铁路实行货物负责运输[19],继而下令恢复国内联运。10月,津浦、沪宁、沪杭甬三路率先开办负责货物联运业务。负责运输制度与联运制度的结合,使国内铁路联运制度进入了一个新的发展阶段。

以上国内铁路联运制度创立、完善及实施过程大致可以分为两个阶段。其中,1913年10月第一次五路联运会议召开至1918年铁路联运事务处成立为创立阶段。此期内,各铁路管理当局逐渐发现联运不仅能够给客商提供方便,降低运输成本,而且能提高铁路运量,增加路方收益,因此或发起创立联运制度,或积极参与联运业务。“此时所谓联运业务,仅路与路间之规定也。既无固定章程,复无良善之设施,是以成效颇微”[20]。由此可见,联运制度的创立,主要是各条铁路管理当局的自发行为,作为中央铁路管理部门的交通部和铁道部并未过多介入其中,这也是国内铁路联运制度初创时的一个显著特征。

固定章程和设施的缺乏,使联运业务的发展受到很大制约,因此加入联运的各铁路管理当局均认为有必要成立一个中央机关专管铁路联运事务,于是联运事务处便应运而生。联运事务处的主要职权有三:一是主持召开国内铁路联运会议。《国有铁路联运会议章程》明确规定会议由联运处处长召集,开会时以联运处处长或副处长为主席,“主席不加入表决之内,但有最后决定权”[21]。二是审核各铁路管理当局的提案,“而此项提案,须距会期前六星期将议题及说明送呈联运处审核”[22]。三是成立清算所(股),“凡关于各路造送联运报单、均交清算所办理,以一事权”,“此项联运账目,除由各路自相核对外,概由清算所按月汇结,通知各路,互相拨现。遵行迄今,仍依其制”[23]。

以上三项职权表明,联运事务处在国内铁路联运制度变迁过程中具有举足轻重的地位。由于“处长由业务司司长兼任,并设副处长一人,专司其责”,“处长总理本处一切事务,并由副处长助办。副处长由部长委派”,“秘书亦系由部长委任”,“事务员由处长呈请委派”,专员亦“由部长委派”[24],因此联运事务处的成立表明交通部和铁道部开始大力介入联运事务,参与制定相关规章制度,影响联运制度变迁的走向。另一方面,在联运制度的具体执行过程中,各铁路管理局仍然“多因循维持,不肯力加改良,进行上自生困难”[25]。由此可见,国内铁路联运制度在1918~1933年间的变革及其执行,是铁路中央管理机关(交通部、铁道部)和各铁路管理局共同推动的,作为制度具体执行者的各铁路管理局,始终掌握着制度变迁的主动权。这是此阶段国内铁路联运制度的鲜明特征之一。

国内联运制度是各自为政的中国铁路运营制度逐渐走向统一的过程中产生的一项特殊制度。这项制度的创立和推行不仅需要相应的运输设施和运输秩序的改良,而且有利于减少中间环节,节省装卸费用,缩短运输时间,方便旅客与货主,降低交易费用(但由于相关资料匮乏,现在还无法对这笔费用的具体数额做出准确推算),因此联运制度的实施,既促进了铁路运输序和设施的改善,又促进了联运业务自身的发展、改变和扩大了铁路货物运输的流向和范围,从而有利于铁路货运量和营业收入的总体增长。由于铁路运输秩序和设施、铁路联运业务、铁路货运量和营业收入均构成铁路运输业的重要内容,因此下面将从以上几个方面来探讨联运制度与铁路运输业发展之间的关系。

一项制度的推行离不开相应的物质设备的支持,联运制度亦是如此。为便于此项制度的推行,首先需要指定联运站,即选择各路重要车站作为联运站,并制定相应的《联运车站章程》,建设连接轨道。联运车站指定后,还需要备售联运车票,预备售票的一切账簿报单等。其中尤为重要的是,为便于实行联运,各路不得不将原有各自为政的列车时刻相互衔接,并依照铁路联运处制定的相关规章制度办事等等。这无疑将有助于近代中国铁路运输制度的统一。与此同时,随着联运制度推行而进行的车辆的购置、修理,联运货车篷布绳索的购置及货场的修建,联运月台、号志的增设等,则有助于铁路运输设施的改善。上述运输秩序和设施的改善,往往被视为加入联运的必要条件[26],而这些改善又成为联运业务乃至于铁路运输业发展的重要基础。

随着联运制度的推行,运输秩序的改良和运输设备的改善,铁路联运业务有了长足的发展,联运收入也有了显著的增长。联运制度创立初期,联运业务发展比较缓慢。1918年联运事务处成立后,联运业务发展速度明显加快。1919~1933年间,以华北各铁路为主的加入联运的各铁路收入如下页表所示:

综合上表及相关资料可知,1913~1933年间以华北各铁路为主体的国内铁路联运业务,大致经历了四个时期[28]。其中,1913~1918年为国内铁路联运业务的起步时期,由于联运制度刚刚创立,“因各路规章之纷歧,仅有少数铁路办理联运,范围甚狭,收效亦微”[29],加入客运联运者仅京汉、京奉、京绥、津浦、沪宁、沪杭甬六路,货物联运尚未开办,因此联运业务发展缓慢。1919~1925年为发展时期,国内铁路联运收入逐年增长。1919年为260余万元,1920年为300余万元,1921年为450余万元。1922年骤增至880余万元,1923年为1300余万元,1924年为1140余万元,1925年为860余万元[30]。究其原因,主要有以下几个方面:其一,国内局势相对稳定;其二,随着铁路联运事务处的成立,以及《国有铁路联运会议议事规则》、《国有铁路联运会议章程》等规章制度的先后颁布实施,联运制度建设步伐加快;其三,1921年2月,京汉、京奉、京绥、沪宁、沪杭甬六路正式实行货物联运。1926~1931年间为国内铁路联运业务的衰落时期。1926年联运收入下降至106万元,1927年为184万元,1928~1931年间,货物联运业务陷于停顿,联运收入徘徊不前,1928为131万余元,1929年为277万余元,1930年为218万余元,1931年虽然增至612万余元,但仅及1923年和1924年的半数[31]。其主要原因应在于1926年后国内战乱频仍,各铁路运输又退回到各自为政状态。国内联运制度,特别是货物联运制度失去了运行环境。1932~1933年间为联运业务恢复和再度发展时期。1932年联运收入为613万余元,1933年增至1065万余元。这一时期联运业务的复苏主要得益于联运制度恢复并与负责运输制度相结合,“在未办负责运输之前,铁路虽有联运之名,而以不负责之故,货商仍假手于转运公司,转运公司之资力至为有限,不能遍设分号于铁路所达之处,故转运公司所能代运之程途,仅为铁路之一段,即全路之运输,尚不能办到,遑论联运,其转运公司或有与他处转运公司联络者,货物虽能勉强办理联运,惟转手愈多,货商被剥削愈甚,此在未办负责运输以前,铁路联运业务不能发展之大原因也”。“自实行负责运输后,渐次推及于联运,昔日转运公司,虽一路尚不能运到者,自铁路负责联运后,凡属接轨之铁路,无不可使货物互相流通,直接运到,而又免除转运公司之一再剥削,故联运之货物陡然增加……”[32]

由于部分货物在运输过程中需要途经多条铁路,而联运则为此提供了多种便利,因此将有利于货物流向的改变和流通范围的扩大,并增加各铁路的营业收入。一方面,在华北各铁路中,除京奉铁路沿线旅客和货物可以不经联运即可到达天津,胶济铁路沿线旅客和货物可以不经联运而直达青岛外,京汉沿线煤炭、粮食和棉花等大宗货物,要经过京汉、京奉两铁路联运至天津出口;京绥沿线杂粮、煤炭、羊毛,也要经京绥、京奉两铁路联运至天津;正太沿线煤炭要经由正太、京汉、京奉三铁路联运;道清沿线煤炭亦须经道清、京汉、京奉三铁路运至天津。在联运制度创立前,这些货物大都需要经过一次或数次倒装,才能运达目的地。联运制度推行之后,货物无需再进行倒装,运输自然方便不少。例如,负责联运制度实施后,包头的羢毛由京绥铁路联运至天津时,“丰台无倒车之劳,运输无遗失之弊,货商实深便利”[33]。另一方面,有调查资料显示,1931至1933年间京奉路之所以能够一直保持着较高的营业水平,除沿线物产丰富,运力充足等原因外,还在于京汉、京绥两路沿线货物须联运至塘沽、秦皇岛两个港口输出;由这两个港口输入的洋货,也要通过联运销往华北各地[34]。津浦路1930年全年营业收入仅1330余万元,1931年全线恢复通车,收入陡增至1963万余元,而1932年营业本无进展可言,但“幸是年冬季实行负责运输,货运进款激增”。自1933年起,由于与沪宁、沪杭甬办理货物联运且长江轮渡通车,货物联运范围推广到国有各铁路,营业收入比1932年增加了110余万元[35]。

由于联运业务是铁路运输业的组成部分,而联运收入又包括在各路营业总收入之中[36],因此可以通过纵向对比联运制度实施前后各铁路营业收入,横向对比联运收入在各铁路营业总收人中所占比重等,来分析联运收入在各铁路营业总收入中所占的地位。由于各铁路客运联运于1914年正式实施,货运联运于1921年实施,1920~1933年间联运收入和各铁路营业总收入又均有比较准确的统计,因此这里选用1909~1918年间各铁路客运收入、1916~1925年间各铁路货运收入,1914~1920年京汉、沪宁两铁路联运收入与其客运收入、1920~1933年间各铁路联运收入与各铁路营业总收入这四组数据进行量化分析。

1909-1918年京奉、京汉、沪宁、沪杭甬四条铁路客运收入比较表[37] 单位:元

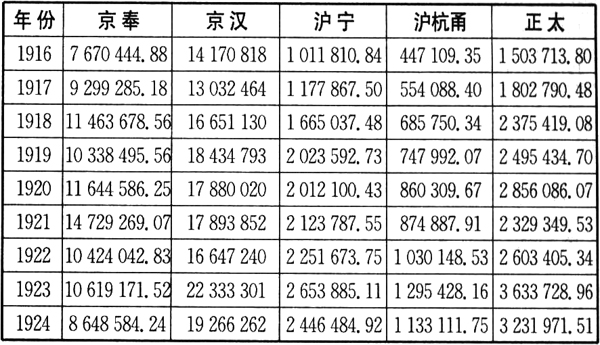

1916-1924年京奉、京汉、沪宁、沪杭甬、正太五条铁路货运收入比较表[38] 单位:元

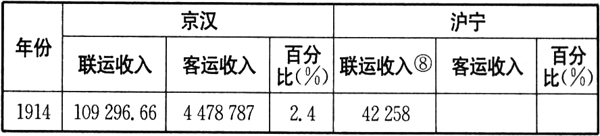

1914-1920年京汉、沪宁两铁路联运收入与其客运总收入比较表[39]收入 单位:元 百分比单位:%

1920—1930年间各铁路客货联运收入与客货营业总收入比较表[42]

以上四项统计虽然时段、内容并不一致,但却有一个共同的指向,即均表明:在1913~1933年间,联运收入占各铁路客货营业收入的比重,少者不足1%,多者不过13.8%,国内铁路联运制度对各铁路营业收入的贡献并不突出[44]。

尽管对各铁路营业收入的贡献并不突出,但联运制度的推行有利于铁路运输秩序及设施的改善,联运业务的发展亦有助于铁路货运流向和范围的改变与扩大以及铁路营业收入的增加,并影响到铁路运输业的整体发展。与此同时,铁路运输业的发展,特别是营业收入的增加,反过来也会推动铁路联运制度的进一步完善。铁路联运制度正是通过这种互动关系,影响了铁路运输业的发展。

1913~1933年间,国内铁路联运制度的创立、完善及实施对中国近代铁路运营制度和管理制度的统一以及联运业务的发展产生了十分明显的积极影响,但其对在铁路运输业中地位至关重要的营业收入的贡献并不突出。究其原因,应有以下几个方面:

其一,具体制度安排[45]作用的更好发挥,与市场需求的大小有相当之关系,市场需求大,制度发挥作用的空间也较大;市场需求小,制度发挥作用的空间也较小。而在1913~1933年间,各铁路运输业务仍以路内运输为主,需要办理联运业务的货物并不是很多。就华北各铁路货运中最大宗的煤炭而言,其主要来源有京奉沿线之开滦,胶济沿线之鲁大,京汉沿线之六河沟,正太沿线之井陉、正丰、保晋,道清沿线之福中总公司,津浦沿线之中兴等数家。其中开滦煤炭主要运销沿线或由秦皇岛、塘沽两地出口,鲁大煤炭也主要运销沿线或由青岛出口,均无需办理联运业务;京汉沿线之六河沟煤矿1933年经京汉铁路运出煤炭293583吨,经丰台联运者仅2180吨。正太沿线井陉、正丰、保晋等公司所产煤炭虽然大都要经由石家庄与京汉铁路联运,但并未在京汉全路煤运中占有绝对优势。1933年时,京汉铁路共运出煤炭1834990吨,其中经石家庄联运而来者为619975吨,约占34%。福中总公司1932年共由铁路运出煤炭72万吨,其中道清沿线44万吨,占62%,需办理联运业务者约28万吨,占38%[46]。津浦沿线之中兴公司煤炭销售虽无确切统计,但就1934年情况来看,从枣庄车站起运的853058吨煤炭中,虽然绝大部分(711470吨)运至浦口,但联运至沪宁沿线者极少[47]。就铁路运输的另一项大宗运输货物棉花而言,京奉、胶济铁路沿线棉花无需办理联运业务,京汉沿线棉花运销汉口时亦无需办理联运业务,仅京汉、陇海、正太、津浦沿线部分棉花运销天津或上海时需要办理联运[48]。就铁路运输的第三项大宗货物粮食而言,京奉、胶济沿线所产粮食大都无需办理联运业务。陇海沿线粮食亦主要销售于本路沿线市场。津浦沿线粮食运销京、津地区时亦无需联运。京绥沿线粮食的销售市场,以京绥、京汉、京奉三路交会处之北京为主,仅有部分经京奉路联运至天津、唐山等地[49]。由此可见,这一时期联运制度的市场需求并不十分强烈,一定程度上影响了其作用的发挥。

其二,制度安排作用的更好发挥,与制度自身的完善程度有很大关系。国内铁路联运制度虽然创立于1913年,但5年后(1918年)才建立统一的管理机构——联运事务处,9年后(1921年)才正式实行货物联运,20年后(1933年)召开第十六次联运会议时,仍在为完善这项制度而努力[50]。联运制度自身完善进程的缓慢,无疑对其作用的发挥有相当大的影响。

其三,制度安排作用的更好发挥,与相关制度安排的支持密不可分。例如,在联运制度实行初期,铁路部门并未实施负责运输制度。在此情况下,货商不得不假手于转运公司,而“转运公司之资力至为有限,不能遍设分号于铁路所达之处,故转运公司所能代运之程途,仅为铁路之一段,即全路之运输,尚不能办到,遑论联运”[51]。可见,铁路部门是否实行负责联运制度,对联运制度能否更好地发挥作用,具有十分重要的意义。1932年联运制度恢复并与运输负责制度相结合后,联运收入由当年613万余元猛增至1933年的1065万余元。其中部分原因,应归于运输负责制度对联运制度的支持。

其四,制度安排作用的更好发挥,与制度环境的变迁密切相关。1919~1925年间,华北和华东大部分地区局势平稳,国内铁路联运收入从260余万元增长至860余万元。1926年后,由于国内战乱频仍,政局动荡,政治制度多有变动,联运制度运行的制度环境不断恶化,甚至一度中断执行,由此带来了国内铁路联运收入的急剧下降:1926年仅收入106万元,较上年减少700余万元,1927收入184万元,1928~1931年则徘徊于131~612万元之间[52]。这一变化趋势,显然受到了制度环境变迁的较大影响。 ‘

对于近代中国而言,铁路是一项先进技术,而联运制度则是应中国早期铁路运营的现实环境而产生的一项特殊制度。联运制度与铁路运输业发展之间的关系,既从一个侧面揭示了制度创新与技术发展间的关系,又启示我们,逐渐完善相关制度安排,改善制度环境,实现制度安排、制度环境与先进技术之间的良性互动,是使先进技术发挥更大作用的有效途径之一。

本文系教育部社会科学基地重大招标项目“现代交通体系与华北区域社会变动研究”(08JJD840191)和国家社科基金项目“铁路与近代华北城市化进程研究”(11BZS047)的阶段性成果。

注释:

[1]《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。

[2]金士宣:《中国铁路问题论文集》,交通杂志社1935年版。吴绍曾:《铁路货等运价之研究》,京沪沪杭甬铁路管理局1936年版。麦健曾、朱祖英:《全国铁道管理制度》,国立交通大学研究所北平分所1936年版。袁耀寰著:《铁路行车概论》,商务印书馆1937年版。《交通杂志》等杂志上的相关论文等。

[3]宓汝成:《帝国主义与中国铁路(1847—1949)》,上海人民出版社1980年版。金士宣、徐文述:《中国铁路发展史》,中国铁道出版社1986年版。

[4]《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。

[5]本文分析铁路运输业发展时,主要着眼于营业收入的变化。

[6]《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。

[7]事实上,时人记述铁路联运制度时,均亦将联运会议及联运事务处的组织制度视为其组成部分。参见《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。交通部交通史编纂委员会、铁道部交通史编纂委员会编:《交通史路政编》第4册,第2705-2791页。

来源:《史学月刊》2012年第7期

[8]张倜臣:《我国行车制度之研究》,《交通杂志》第3卷第2期,1934年12月。袁耀寰著:《铁路行车概论》,商务印书馆1937年版,第4页。

[9]《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。

[10]《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。

[11]交通部交通史编纂委员会、铁道部交通史编纂委员会编:《交通史路政编》第13册,1935年版,第4910页。

[12]《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。

[13]交通部交通史编纂委员会、铁道部交通史编纂委员会编:《交通史路政编》第4册,第2504—2505页。

[14]铁道部铁道年鉴编纂委员会:《铁道年鉴》第一卷.1933年版,第357页。

[15]铁道部铁道年鉴编纂委员会:《铁道年鉴》第一卷.1933年版,第357页。

[16]《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期,1935年6月。

[17]交通部交通史编纂委员会、铁道部交通史编纂委员会编:《交通史路政编》第4册,第2715-2717页。

[18]《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期,1935年6月。铁道部铁道年鉴编纂委员会:《铁道年鉴》第1卷,1933年版,第357^358页。

[19]此前,铁路部门在运输中并不对货物负责,而由货主负责。

[20]《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。

[21]《国有铁路联运会议议事规则》(九年颁布),交通部交通史编纂委员会、铁道部交通史编纂委员会编:《交通史路政编》第4册,第2715页。

[22]《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。

[23]平汉铁路管理委员会编:《平汉年鉴》,沈云龙主编;《近代中国史料丛刊》第3编第51辑,(台北)文海出版社影印本,第204页。

[24]《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。

[25]《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。

[26]《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。

[27]资料来源:《我国铁路联运事业之过去现在与将来》,《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊(1935年6月)注:依据《我国铁路联运业务》一文之材料可知,1919~1928年间联运收入主要为关内各铁路收入,1929—1931年间关内各铁路联运大都陷于停顿,此期间联运收入主要为东北各铁路联运收入,1931年九一八事变后东北各铁路联运业务停顿,故1932~1933年间联运收入又主要为关内各铁路收入。另,表中华北一项系指四洮、京绥、京奉、吉长、京汉、津浦、沪宁、沪杭甬、胶济等九路协定的联运。中东一项系国有各铁路、南满铁路及中东铁路等协定的联运。

[28]相关文献资料一般这一时期的国内联运业务分为胚胎时期、幼稚时期、极盛时期和衰落时期四个时期,其中幼稚时期和极盛时期可视为发展阶段,此外尚有一个恢复时期,因此本文将其分为起步时期、发展时期、衰落时期和恢复时期四个时期。胚胎时期、幼稚时期、极盛时期和衰落时期四阶段说可参见:《我国铁路联运事业之过去现在与将来》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。

[29]《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。

[30]《我国铁路联运事业之过去现在与将来》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。

[31]《我国铁路联运事业之过去现在与将来》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。

[32]《国民经济建设运动与铁路货物负责运输》,《交通杂志》第3卷第10期,1935年8月。

[33]北宁铁路管理局:《北宁铁路沿线经济调查报告书》,1937年版,第971~973页。

[34]《路运调查报告》(北宁线),《铁路月刊》(胶济线)第5卷第5期。

[35]《路运调查报告》(津浦线),《铁路月刊》(胶济线)第5卷第2期。

[36]《平汉年鉴》有较为详细的记述,“于是由部设立联运事务处清算所、凡关于各路造送联运报单,均交清算所办理,以一事权,并增定联运账目、应用单式及增修章制。此项联运账目,除由各路自相核对外,概由清算所按月汇结,通知各路,互相拨现。遵行迄今,仍依其制。”这表明,联运收入虽然是单独结算的,但最终仍是各铁路营业总收入的一部分。参见平汉铁路管理委员会编:《平汉年鉴》,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第三编,(台北)文海出版社,第204页。

[37]资料来源:交通部交通史编纂委员会、铁道部交通史编纂委员会编:《交通史路政编》第7册,1935年版,第523页;第8册,第1414~1445页;第10册,第3363—3364、3949页。注:京奉路1909~1914年营业收入没有客运与货运之分,放无法列入表中。沪宁客运收入1913年增长异常迅速,但当时联运尚未正式实施,因而与联运制度无关。沪杭甬1917年加入客运联运,其营业收入增长与联运制度实施有一定关系。

[38]资料来源:交通部交通史编纂委员会、铁道部交通史编纂委员会编:《交通史路政编》第7册,1935年版,第523页;第8册,第1445页;第10册,第3363-3364、3949~3950页;第12册,第4181页。注:京奉、京汉、沪宁、沪杭甬四条铁路1921年参加货物联运,正太铁路1922年参加货物联运。

[39]资料来源:交通部交通史编纂委员会、铁道部交通史缩纂委员会编:《交通史路政编》,第8册,第1410页,第1444—1445页,第10册3350—3351页,第3363—3364页。

[40]⑧1916–1920年联运收入含中日联运。

[41]①百分比极小。

[42]联运收入数据来自《我国铁路联运事业之过去现在与将来》,《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。1920—1927年各铁路营业收入数字来自《铁道年鉴》第1卷各铁路进款细别表中的运输收入。1933年各铁路营业数据来自1933年数字来自《中华国有铁路统计月刊》1934年第6期之《营业收支比较表》(1933年份)中的客运业务与货运业务收入。注:因1925年后各铁路加入或退出联运情况时有发生,本表中各年铁路客货营业收入一项,1920年为京汉、京奉、津浦、京绥、沪宁、沪杭甬六路客货营业收入,1921—1922年为京汉、京奉、津浦、京绥、沪宁、沪杭甬、道清七路客货营业收入;1923~1925年为京汉、京奉、津浦、京绥、沪宁、沪杭甬、道清、陇海、正太、胶济十路营业收入;1926年陇海退出客货联运,京奉以外的各铁路也退出了客运联运,但仍然继续货物联运,故1926—1927年为京汉、京奉、津浦、京绥、沪宁、沪杭甬、道清、正太、胶济九路客货收入,1928年各铁路客货联运均停止执行,1929-1931年间联运收入主要为东北各铁路营业收入,故本表未列入,1932年为京汉、京奉、津浦、沪宁、沪杭甬、陇海、正太、道清、胶济等恢复联运业务各铁路客货营业收入,1932年京绥恢复客货联运,故当年各铁路客货营业收入中计入京绥铁路营业收入。另外,由于部分铁路年中加入或退出联运,且加入或退出旅客联运与货物联运的时间并不相同,而联运处在计算联运总收入时,并未对这些铁路当年所占联运收入的份额做特别的说明,因此无法进行剔除。故这里采取了如下方法:年中加入联运的铁路,各铁路营业总收人中计入其营业收入,年中退出联运的,各铁路营业总收入中不计入其营业收入。这样,当年有铁路退出时,联运收入占营业总收入的比例稍稍偏大,但其在各铁路营业总收人中的地位并未受到实质性影响。

[43]此数未计入胶济、陇海两路客货营业收入,若计人,联运收入所占比例将更小。

[44]不仅上述统计表可以证实这一点,而且铁路当局对相关各路营业收入变化原因的分析亦可资佐证。《交通史路政编》收入的各铁路营业收入统计中,仅有沪杭甬等少数铁路强调了联运制度的作用。

[45]就本文而言,铁路具体运营制度和管理制度均属于制度安排,而国家政治制度则属于制度环境。关于制度安排和制度环境的含义,可参见朱琴芬编著:《新制度经济学》,华东师范大学出版社2006年版,第64~66页。

[46]北宁铁路管理局:《北宁铁路沿线经济调查报告》,1937年版。《胶济铁路沿线煤矿调查报告》,中国第二历史档案馆藏,档号:28-10651。雨初:《国有铁路各站民国二十三年商煤运输之研究》,《铁道半月刊》第6期,1936年8月1日。《平汉六河沟煤矿道清陇海两路沿线煤矿及陕北各煤矿调查报告》,中国第二历史档案馆藏,档号:28-10650等。

[47]雨初:《国有铁路各站民国二十三年商煤运输之研究》,《铁道半月刊》第6期,1936年8月1日。

[48]曲直生:《河北棉花之出产及贩运》,社会调查所1931年版。河南农工银行经济调查室编辑:《河南之棉花》,1941年版。北宁铁路管理局:《北宁铁路沿线经济调查报告》,1937年版。《陇海铁路货运调查报告》,中国第二历史档案馆藏,档号:28-13866。

[49]北宁铁路管理局;《北宁铁路沿线经济调查报告》.1937年版。胶济铁路车务处:《胶济铁路经济调查报告》分编六(济南市),1934年版,《陇海铁路货运inmb调查报告》,中国第二历史档案馆藏,档号:28-13866。《平绥铁路沿线特产调查》,1934年版等。

[50]《我国铁路联运业务》,《交通杂志》第3卷第7-8期合刊,1935年6月。

[51]《国民经济建设运动与铁路货物负责运输》,《交通杂志》第3卷第10期,1935年8月。

[52]《我国铁路联运事业之过去现在与将来》,《交通杂志》第3卷第7~8期合刊,193S年6月。

来源:《史学月刊》2012年第7期