会安:17-18世纪远东新兴的海洋贸易中心

二、会安“交易会”及其管理体制

会安贸易依季风而定,主要在东北季风和东南风两个季节,9—1月是多台风和洪水的冷季,4—8月是干燥凉爽季节。每年9—12月,会安洋面刮的是西北季风;每年1—3月,则刮东北季风;4—6月,刮的是潮湿的夏季风[27]。

日本、中国商人每年新年期间利用东北季风,运来白银、瓷器、纸张、茶、银条、武器、硝石、硫黄、铅等货物,当地居民运来丝、乌木、沉香、糖、麝香、肉桂、大米等土产,开始为期7个月的交易季节(mua mau dich),有人称之为“长期集市”(phien cho keo dai, the lasting fair),或“交易会”(Hoi cho, the fair)。

一些西方传教士来到会安,留下会安“交易会”的宝贵记录。17世纪初葡萄牙传教士卡瓦略(Carvalho)说:“人们在那里看到中国商人带来很多绢和丝,日本商人把他们全都买下,运回国内”[28]。意大利人克里斯多福·保里说:

与交趾支那的贸易主要由中国和日本的商人通过此区域的一港口长达四个月的交易会进行。日本商人通常带来40000到50000两纯银,中国商人乘帆船满载无数器皿,还带来了大量上等的丝、绢和各种货物。通过这次交易会,皇家帝国从所有受益国征收了巨额的商税和关税[29]。

(一)进出口商品及流通货币

如前所述,会安市场百货丛集,甲于他处。清化、奠盘、归仁、广义、平康、芽庄等地所出产品,通过水陆两路运到会安,再由这里转销国外。由于商品太多,以致于有人认为用100艘大船都不能一次装完。

在广南,人们习惯称100斤为1“榭”,各种商品及其具体价格见下表。

除上表所列商品外,会安市场肉桂、沉香、珍珠最佳,价格之高下不时改变;紫檀木则不如暹罗所产。另外还有滑石、铁粉、海参等,土药数百味,种类不计其数。都城顺化买不到的商品,在会安反而都有出售[30]。

范岱克博士关于1761年中国商人在从东南亚港口收购的商品列表也很能说明问题,其中来自交趾支那(广南)的商品有18种,18260担,占商货总量的41%[31]。可与黎贵惇《抚边杂録》的记载相印证。

关于会安的进口商品,《抚边杂録》的作者黎贵惇曾经咨询过中国船商。据称会安的商货甚多,转贩流通,商货脱手很快,无有滞积。主要商品有:五色纱缎、棉缎、布匹、百味药材、金、银、纸、线、香油、各色纸料、金银线、各色丝线、各色颜料、各色衣服、鞋、袜、哆口罗 绒(出咬留巴)、玻璃镜、纸片、笔墨、针纽、各样台椅、各项纱抄、各样锡铜、各样磁器、瓦器。其饮食物则有芙叶、柑、橙、梨、枣、柿饼、米帛 曲、灰面、米丙食、咸榄、头菜、鰔油、姜、酱、酱腐豆、金针、茶、木耳、香信之类[32]。

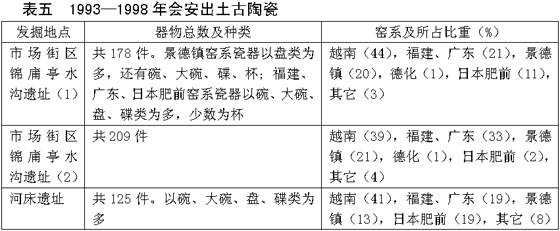

来自中国的丝织品、陶瓷是会安贸易的大宗。1993-1998年,越南与日本文化厅、昭和女子大学国际文化研究所合作对会安老街区进行7次挖掘调查,以确定文化遗产,制定保护措施。据报道,在原市场街区锦庯亭水沟遗址和河床遗址出土大量16世纪末到17世纪前半叶的陶瓷器,其中有中国景德镇窑系瓷器、福建·广东窑系瓷器、日本肥前瓷器、泰国瓷器和越南瓷器。中国景德镇窑系瓷器、福建·广东窑系瓷器均为青花瓷,德化瓷则为白瓷;从数量上说,福建·广东窑产品多于景德镇窑产品,德化瓷所占比重不大。值得注意的是,明清之际中国战乱造成了制瓷业的衰退和瓷器出口的减少;作为补充,17世纪后半叶日本肥前瓷器运到越南,并占领了会安瓷器市场,这点从会安原市场街区锦庯亭遗址第一地点出土文物的分布状况可以看出(表五)[33]。考古发现为我们了解会安进口商品及其来源提供宝贵的实物依据,也见证了中国、日本等国瓷器生产的历史。

大占海沉船打捞的明代中国瓷器(越南国家历史博物馆藏,裴明智博士提供)

会安的金属交易和国际性铸币流通引人注目。黎贵惇《抚边杂录》记载:

顺、广二处无铜矿。日本土出红铜,每年艚到,即令收买,每百斤古钱四十五贯。至上如国建福(此句有误,当为:至如上国福建)、广东各艚,有载红铜,亦具开报,依价买之;官买之余,始许各艚贸易[34]。

可见红铜在广南是紧俏商品,官府予以收购,余者许自由交易。

广南民间有销钱为器的习惯,大量铜钱流入民间被私铸为器皿,造成铜钱紧张,因而从海外输入铔铅等金属为替代,作为铸钱材料。史载官府购进荷兰铔铅,于凉馆社开场铸钱,轮廓字文用宋祥符钱样,初铸颇为坚厚,又严私铸,罕有滥铸,公私行用。广南铔铅钱与铜钱“以一当一”,对铔铅输入没有限制,某些年份来自澳门的铅铔不下15万斤;奸人私买盗铸于山头海岛之间,莫可究诘,市肆时见新铅钱,薄小尤甚[35]。

中国唐朝铜钱“开元通宝”、宋朝淳化、祥符诸号铜钱和清康熙钱,颇受人们欢迎,与安南的“太平”(Thai Binh)、“安法”铜钱、阮氏自铸“天明(Thien Minh)通宝”等一起流通。黎贵惇说:

唐开元前钱与宋淳化、祥符诸号钱,炼铜精熟,入地不坏。宋钱多是御书,庚申年造前四镇此铜钱犹多,自癸亥、甲子罕见,不知如何?甲子(甲午,1774)王师入顺化,籍府库,见藤穿三十余万贯,并是熟钱,一文不杂,始知从前商舶偷搬入此也。今乂安之人呼为雌钱,拣斤不取,顺化亦从而效之,岂非至疑?莫氏所铸小间有太平、安法等字,流入顺化,阮家例初继袭,依样铸小间钱,用太平字样,今民间钱稍存一二,亦以三当一[36]。

16世纪以后,美洲矿山中采掘的黄金与白银越来越多被西方商人带到世界各地,葡萄牙人、荷兰人、英国人的纯银货币和法国比索也在会安流通。日本在16、17世纪发现丰富银矿,欧洲人称之为“白银群岛”。由于银产量大增,日本银价远较亚洲其它地区低廉,以白银购买外国商品,可以获得相当利润。另一方面,日本人对广南贸易也遇到贸易平衡问题,他们靠输出白银来保持贸易平衡。当时朱印船向海外输送的银资本大抵每箱装银千两即十贯目,每年新年和君主生日时运来会安,献给国君,并在顺化、会安等地广泛流通[37]。1633年,荷兰商人布罗维埃尔·施温(Brouwer shaven)及斯罗特尔达伊克(Sloter-Dijck)在航海记录中说,该年6月26日,两艘日本船只携约40万、300箱银抵达会安。据岩生成一先生介绍,同年由末次平藏率领到交趾的两艘日本船载银300贯目,其中一艘载银138贯目,另一艘载银162贯目。

由于白银大量输入,同时受清初中国“银行多钱行少”影响,白银成为广南的通用货币。史称“民间儿妇有买卖,小物皆用银,每执小厘斤以秤分毫;税课皆收银不收钱”[38]。

(二)“艚司”(“艚部”)与《艚务例》

阮氏在会安设置“艚司”或“艚部”,作为对外贸易管理机构。《大南寔録》谓:“国初,商舶税以顺化、广南海疆延亘,诸国来商者多,设该、知官以征其税” [39]。

据黎贵惇《抚边杂録》记载,艚司长官为该艚、知艚,各一员;该簿艚、该府艚、记录艚、守艚各二员,该房六人,令史三十人,仝锐兵五十名,艚亻另(即艚兵)四队七十名,及通事七名[40]。在17、18世纪欧洲文献及阮朝史书中,“该艚”最为常见,时人常称“该艚”为“翁该艚”,Ong为越语第二及第三人称之敬称,相当于英语Mr.或中文“先生”;翁该艚即对该艚这一官员的尊称。18世纪50年代初来过会安、沱瀼、顺化的法国人波微(Pierre Poivre)说:“在交趾支那,税关长是一有力之官员,称为Ong Cai Bo Tau(翁该簿艚)”[41]。

朱舜水《安南供役纪事》第七条称:“该艚者,专管唐人及总理船只事务,以该伯为之”[42]。《抚边杂録》有所谓“太监守艚务”者,当为阮主临时差遣,代表国主主管贸易。

会安开埠以后,日本人和中国人是主要的外国侨民,他们充当中介、买办和通事,掌握着当地的对外贸易。1636年,日本下令禁止天主教以后,日本人不再前来会安。1685年,曾经访问会安的英国人保衣亚说,在会安开埠早期,日本人是当地主要居民,“且为港口之管理官,但后来人口削减,至今一切贸易乃华人经营”[43]。

华商在会安贸易中占据举足轻重地位,日本人退出会安后,“该艚”多由流寓之华人担任,在语言交流上更方便与华商打交道[44]。祖籍福建的镇边明乡人郑怀德,号称“中兴功臣”,世祖朝累历协办大学士、领吏部尚书,兼领兵部尚书;明命初年领嘉定总镇印务,回京仍领吏部事务。五年秋,领吏、礼二部,充钦修《玉谱》总裁,寻兼领商舶事务。六年春卒[45]。

阮氏制订了《艚务例》,作为会安贸易管理的规则。据黎贵惇《抚边杂録》记载,具体内容如下:

常年正月,艚司该簿、知簿、令史、记录各名入会安庯,分差属军通异语者守山句 劳占与沱氵曩 海门,见有诸国商舶到此,一一讥察,果是商舶,爰将其艚长、[财]副入会安庯,呈该簿查实,具启并申该艚。官传递押司押附垒民,护送伊艚入海门舶递所,令更与各衙就看。船长、财副计开货数,照目讫,始令过巡所上庯津住。其船长撰报信程递,阮令茶四斤,四柱文班与太监守艚务及该簿各一斤,知簿、该府、记录各半斤。开单差调,纳在正营,阮令看阅,各照发各官。其船长又具进礼,或锦缎、绫纱、玩物、果子各项,计呈该簿,差军递该艚,官始纳。阮令其礼,亦无定限,大约当钱五百贯,亦有进一二物,适志传免税,不为例。进礼讫,船长计开艚内货物,一项一帖,如有隐匿一物以上,察出尽收入官,仍照国律治罪。阮令欲买某物,传该官据帖递纳,公库收储,船长、财副从入秤斤。其无买者亦许贸易,有鸣官买减价太过,亦许增钱。诸客行李,有玩物一体计递,看官买若干,并除税,港存若干,许发卖后完纳。其呈面礼,该艚视进礼减半,该簿各衙差等,系上海、广东、福建、玛羔各艚,并有进礼,海南艚无之。回帆之日,有进礼者,随其厚薄,礼有发许,或许银五笏,绢五疋,钱五十贯,米五包;或许银三笏,绢三疋,钱三十贯,米三包;或二笏,绢二疋,钱二十贯,米二包,亦无定准。如上国奉差艚官递漂民交还例,许奉差与本船钱五十贯,民丁水手每丁一贯。其差商船交漂民因而贸易者,免其港税。凡各艚有载本地货物者,但呈该簿,付各马卜 看差军押调就船,不得拉行私载,有满载者,船长呈单,照到日客数,就船点明,付属军及□司,押附垒民护送出港。至商卖别国遭风漂入,乞暂泊修补,许泊韩门与山句 劳处,修船既讫,守军及接近民驱逐出洋。有欲如贩卖者,该簿及各艚司属军就验货物,多少转启,货多者三分免一分之税,少者免半分,无货并免。欲抬载客货者,单呈差看,何处入户,与船大小,载客多少,定取税例,方许借载,亦间有不为例。其遭风破坏,查照客数,该簿交会馆看守,发给官钱月粮,每人五陌,待顺风期配附他船至唐,或在别处,随所在官司发回籍(原注:回北国,北人常称为回唐)。[46]

分析这段重要史料,有几点值得注意:

(1)艚司是会安庯贸易的主管机构。每年正月,艚司该簿、知簿、令史、记录各官分差属军守山句 劳占与沱氵曩 海门,查验前来贸易的诸国商舶,造册申报主管艚务的长官该艚,并护送进港停泊。值得注意的是,这里有所谓“太监守艚务”者,当为阮主差遣的提督艚务内官,其与艚司在制度上的关系,或许类似于明朝市舶司与提督市舶太监,而艚司制度与市舶司体制也许存在制度渊源。

(2)诸国商舶船长、财副计开货数,向阮主及其大臣进献礼物。中国上海(浙江)、广东、福建、玛王羔(即澳门)各艚并有进礼,海南艚无之。进礼讫,船长计开船内货物,一项一帖,登记造册,呈阮主选购,不许隐匿。如有隐匿,一经查出,货物尽数入官,人依国律治罪。官府选购之后,准许余物运往别处销售。

(3)诸国商船回帆之日,有进礼者,随其厚薄,阮府给予若干回赠;回赠之物包括银、绢、钱、米等,然数量无定准。

(4)中国官差送还风漂船民船只,官府发给奉差费与本船钱50贯,民丁水手每丁1贯。官差商船附载商货因而贸易者,免其港税。商船运载本地货物者,须呈报该簿,差军民护送出港。

(5)过往商船因风漂入,乞暂泊修补者,准许停泊韩门与山句 劳处。修船既讫,令其出洋,不得久留,以免生事。

(6)风漂商船载有商货及欲贩卖者,该簿及各艚司属军就验货物,货多者三分免一分之税,少者免半分,无货并免。如欲运载客货,官司验实船籍、大小、载客多少,定取税例,方许借载。

(7)中国商船遭风破坏,查照客数,该簿交唐人会馆看守。官发月粮,每人五陌,待顺风期配附他船“回唐”,或在别处随所在官司发送回籍。

黎贵惇《抚边杂録》所载《阮家艚务例》

(三)“到税”与“回税”

阮氏对国外商舶按船籍征收商税,分“到税”与“回税”。到税即进口税,回税即出口税。阮府很重视这项税收的征用,以60%入国库,40%作为薪饷,以给官吏、军人。黎贵惇《抚边杂録》称:

其到税、回税,定例有差。岁收通并得钱若干,以六分抽充港税,存四分军官、吏民,军民各照多少均分。如有艚风飘到,无有货物,难受税例,艚长单呈,即传守海门□衙并屯守,着□许买柴米,留二三日驱逐出洋,不许入港,以免生事。然亦作为漂到暂住,潜搬货物上庯,而后乞受少税者,法外之奸,固无可尽防也[47]。

关于各地船只课税例钱,《抚边杂録》与《大南寔録》所记略同,但《大南寔録》没有把旧港(Cuu Cang)船、河仙船、山都客(Son Do)船列入。从两书记载可知,会安贸易关税“到税”与高于“回税”,税额最高是西洋船,其次为玛羔(澳门)船和日本船,中国上海(浙江)船、广东(广府)船又次之,中国福建船税额与暹罗船、吕宋船相等,河仙船、山都客船最低。

黎贵惇《抚边杂録》所载会安“到税”、“回税”

顺、广地区“征榷之利甚厚”。景兴末年,山泽关市税钱共76467贯2陌40文,而广南之税钱占六成,顺化只有11222贯2陌54文[48]。显然,广南税钱主要来自贸易税收。

阮氏初年,外贸税收最多达到38000余贯,在广南财政税收中占重要地位。如辛卯年(1771),到会安的各处商船有16艘,税钱38000贯;壬辰年(1772),到会安的各处商船有12艘,税钱14300贯;癸己年(1777),各处商船有8艘,税钱3200贯[49]。