郑观应「专利经营」建议及上海机器织布局的实践

——《经济与政治之间──中国经济史专题研究》第九篇

﹝一﹞

郑观应(1842-1922),原名官应,字正翔,号陶斋,别号杞忧生,[1]出生于在近代向有商人的冒险精神传统的广东香山县。[2]郑氏曾于太古洋行担任买办工作,从中学习得新式的经商手法,渐渐建立了社会声望。后来,被邀请加入李鸿章的幕府,并先后在轮船招商局、上海机器织布局、汉阳铁厂等担任重要职务,是中国近代第一代具影响力的实业家。郑氏以《盛世危言》一书名闻于世,在中国近代经济发展中占有重要的地位。《盛世危言》的「商战论」尤为突出,其主张「欲制西人以自强,莫如振兴商业」[3],实行以商业发展,来对付列强的侵略。

郑观应于19世纪80年代初期,在参与李鸿章所主持的新式工矿企业的建设过程中,引发起他的「专利」思想。他眼见当时外国机械纺织品倾销到中国,一方面造成银元外流,另方面又对国产的传统土布,以及小农经济造成了严重的冲击,[4]因此他提出:「富强之道不外二端,彼需于我者,自行贩运,我需于彼者,自行制造诚哉。」[5]郑观应意识问题之严重性,故此,他认为中国必需马上自行兴建新式纺织工厂,并认为可以在不影响土布生存下,以抗御洋布倾销中国的情况持续。

﹝二﹞

上海机器织布局于19世纪下半叶的成立,实非偶然。19世纪上半叶,中国经历了两次鸦片战争后,外国货物大量对华输入,充斥国内市场。除了西方列强对中国的直接军事威胁外,列国对华贸易,导致白银大量外流,对中国经济构成严重威胁。

欧美先进国家经过工业革命,生产技巧突飞猛进。再加上1869年苏伊士运河通航,使中英之间航线的距离缩短了28%,大大减低长程贸易的运输成本。另方面,1871年,欧洲通往中国的海底电线成功通联,使两地通信时间由几个月大幅缩短至几小时,[6]讯息流通增加,令到中外贸易的交易成本大大降低,为中西贸易创造有利条件。

机器制成品的边际成本远低于传统手工业,而且质素亦较有保证。外国棉纺织品进入中国初期,洋纱、洋布遭遇到土布业的顽强抵抗,而洋纱布质料幼细,不如土纱土布般温暖耐用,较适合农民大众使用,故并未有导致纱布业土崩瓦解,但由于洋纱布价廉物美,故为土纱业带来极大威胁,当中以棉纱入口额增长速度尤为明显。[7]据郑友揆的研究,19世纪80、90年代以来,机器棉织品已渐渐取代鸦片,成为输华主要商品之一,以1890年为例,当时鸦片占进口商品约有19.5%,而棉货有20.2%,棉纱则有15.3%,可见纺织品已渐渐超越鸦片在输华贸易的地位。[8]在洋纱的挑战下,传统纺纱业渐渐被淘汰。

19世纪中叶后,国人渐意识到外国对华贸易的威胁,并不止于白银外流,更影响到传统经济结构。[9]对此,时人郑观应(1844-1922)有一番深刻的见解:

「进口之货,除烟土外,以纱布为大宗,向时每岁进口银一、二千两,光绪十八年增至五千二百七十三万四百余两,英国棉纱值银二千二百三十余万两,尔来更有增无减,以致银钱外流,华民失业。洋布、洋纱、洋花边、洋袜入中国而女红失业……」[10]

可见当时一些有识之士对问题已有察觉。其时,正值自强运动方兴之际,此阶段主要是以模仿西方的生产技术,采用新式机械为手段的改革,以求达到富国强兵之效。[11]不久,洋务派的注意力遂由军事改革,兴建兵工厂、船政局,生产军用工业,扩展至贸易与经济之发展,并致力于新式工矿业建设。[12]一些民用企业如开平煤矿局、轮船招商局、汉阳鐡厂以及上海机器织布局乃应运而生。

早在19世纪上半叶,已有外商有意把蒸汽纺织技术引进中国,由于种种原因,一直未能成事。[13]1870年代,中国始有新式棉纺织厂设立,1871年美商富文(Vrooma)在广州设立厚益纱厂,该厂的股本多为华商所出,经营经费亦依赖华商垫付,开办不足半年即停产。[14]1877年,正有一家名为英国义昌洋行(Skeggs & Co.)的中英合资的纺纱厂准备于上海招股,[15]但遭受到土布业界强烈反对,终被两江总督沈葆祯(1820-1897)阻挠而搁置。[16]与此同时,国内舆论有倡议我国应自行设厂,对抗外国纺织品的输入的呼声日大,[17]终得到李鸿章(1823-1901)响应,李氏遂于1874-1875年间,上奏朝廷,提出中国应自行发展机器织布工业。[18]织布局就在上述背景下酝酿而生。

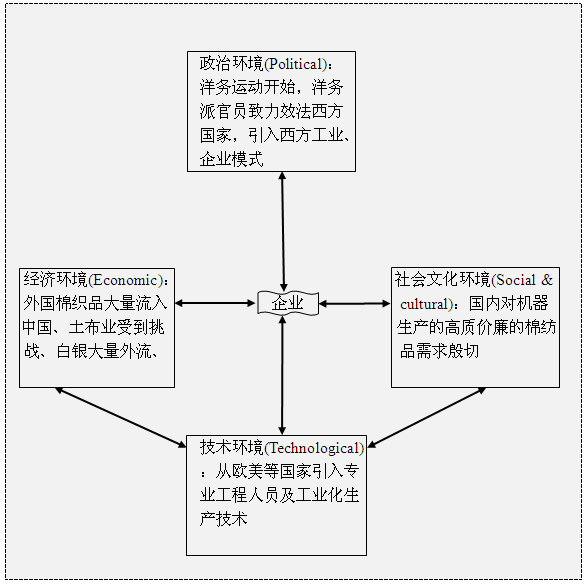

上海机器织布局创立背景外部环境PEST分析图

﹝三﹞

在「自行制造」的原则下,郑氏参与了中国第一间具规模的新式纺织工厂–上海机器织布局的筹建,但织布局的建厂计划并不如预期般顺利,且碰上诸多阻碍,创办人彭汝琮更为此而被迫离职。[19]1879年4月间,即织布局开始筹组的半年后,传出局内的广东绅商,打算谢辞原来所订的股份,另起炉灶的消息。[20]后来,织布局经过了人事的改组,实权渐渐落入郑氏之手,[21]郑观应为了保护织布局不受其它对手竞争,郑氏遂于1881年向李鸿章提议为织布局争取「专利」经营权,建议于十年或十五年内,禁止华洋商人在通商口岸另行设纺织厂,[22]而华商只可以附股的方式投资,并为织布局提供税务优惠。[23]李鸿章遂接纳了郑氏的建议,除了成功取得「完全免税厘」外,[24]并争取得十年内(1882-1892)华洋商人「不准另行设一局」的特权,[25]间接地实践了郑氏的「专利」的主张。本文将就学理上讨论十年专利的性质与影响。

李鸿章因郑氏的建议,为织布局取得两项特权。其一;税务优惠。[26]其二;十年专利权,限制1882-92十年内,华洋商人不得在中国设厂,只许以附股于织布局方式投资。[27]这对于纺织业发展有深远影响。对此,郑氏说道:

「一请准给年限以防外人争利。职道等奉饬筹议之初,曾经禀请上海一隅只准他人附股,不准另设,仰蒙批允,惟洋人如欲仿照,尚未有阻止之说,……饬行通商各口,无论华人、洋人均不得于限内另自纺织,……应请宪恩酌给十五年或十年之限,饬行通商各口无论华人、洋人,均不得于限内另自纺织,弊局数年来苦心鉅资。不致徒为他人争衡,即利效未敢预期,后患庶几可免以。……一请准免厘捐并酌减税项也。查洋布进口例完正税,分运内地则完子口税,并无厘捐,谅可邀免,惟一时未能织质细价高之布,营销殊难。可否仰乞宪恩俯念创造之艰,筹垫之累,准照洋货已进口之例完纳子口税,概免抽取厘。」[28]

1882年4月,李鸿章奏报清廷批准,其曰:

「查泰西通例,凡新创一业,为本国未有者,例得界以若干年限。该局机器织有,事属创举,自应酌定十年以内,只准华商附股搭办,不准另行设局。其应完税厘一书,该局甫经倡办,销路能否畅旺尚难预计,自应酌轻成本,俾得踊跃试行,兔被洋商排挤。拟俟布疋织成后,如在上海本地零星销售,应照中西通例免完税厘;如由上海径运内地,及分运通商他口转入内地,应照洋布花色,均在上海新关完一正税,概免内地沿途税厘,以示体恤。」[29]

郑氏最初的计划是希望在十年或十五年期间,禁止所有的外国商人,在通商口岸另设纺织厂,[30]同时又限制华商,除以附股在织布局的方式投资外,不得投资于机器棉纺织业。与此同时,他又积极为局方争取清政府为织布局提供税务优惠,局方的产品只需在上海新关缴纳一次正税,可免去其余其余的转口及各地税厘。换言之,织布局的产品在上海地区可享有零关税的优惠,而外国进口商品,则必须缴付5%的进口税。至于运销内地方面,织布局的产品只须付一次5%的关税,比洋货少2.5%的内地子口税。郑氏是希望以保护主义,来维持该企业的竞争力。[31]李鸿章眼见织布局在创办人彭汝琮主事期间,[32]局内发生了人事纠纷,拖慢了织布局的筹备工作工,[33]再加上又面对着华商及外商分别提出设厂的压力,威胁到织布局及他本人的实际利益。故此,李氏逐于1880年以北洋通商大臣的名义,批准了有关请求,并于1882年三月上奏朝廷,正式落实织布局的十年专利,明文限制于1882-1892十年内,在中国境内「不准另行设一局」。[34]

考察李鸿章等人所用「专利」一词,实由郑氏所提出,其久在太古洋行担任买办职务,对于现代商业知识有一定的了解,而他提出「专利权」所用的理据,主要有两方面。

其一;「查泰西通例,凡新创一业为本国所未有者,例得俾以若干年限,许以专利之权。」[35]

其二;「又如在外国学得制造秘法,其后归国仿行,亦合始创独造之理。……」[36]

就性质而言,笔者认为前者在经济学中大抵属于行业管制(Incense),而后者的理据则比较含糊,性质介乎于发明专利(Patent Right)或商业秘密(Trade Secrets)之间。郑氏以此为作为织布局十年专利的依据,意欲达致公司在十年内垄断(Monopoly)了本土的机器棉织业。

事实上,郑氏的理据实在缺乏依据,难以支持织布局得到十年的垄断的合理性。首先,关于行业管制,一般认为行业管制的前提主要有以下数项。

投资额大,回报期长,市场上难有其它投资者愿意投资。创业资本仅50万两的织布局,投资额不算巨大,而且纺织业属弹性较大的行业,加上回报期并非过长,明显不符合此要求。

对国防或公众有重要影响的行业,或涉及到重要的国家机密,对国家稳定有重要影响的行业,例如当时的电报业、轮船、鐡路交通业等,当时中国即有轮船招商局、中国通商银行即属此一类。

发明专利,在19世纪末的中国,似不存在发明专利的问题,因为当时的织布技术都是从西方引入,只要有资金便可以透过洋行、外国商人等途径购买机器,同时又可以聘请外国技术人员,引入生产技术,故根本不存在发明专利以及商业秘密的问题。

由此可见,织布局实在欠缺所谓「专利」的条件。从这方面来看,清政府没有必要为这家企业提供垄断的经营环境。

另方面,郑氏的原意是希望防止外商在华兴建工厂,此本与织布局创设的抗衡洋布的原意一脉相承。1882年,即李鸿章上奏实施「专利」的一年,美商丰泰洋行经理魏特摩(W.S Wetmore)及英商祥生船厂经理格兰特(T.V. Grant)拟在中国筹建织布工厂,特请美国驻华公使杨格(J.R. Young)照会总额衙门了解有关设厂的可行性,而当时官方的回复是织布局已取得专利权,中外商人在10年内不得另行设厂。[37]由此可见,专利权对于阻止外商于中国设厂投资本应有正面的作用。其实,当时的机器纺织工业刚刚起步,站在的清政府的立场,机器棉纺织业作为抵抗外国商品输华而发展的行业,政府加以保护是有其合理性,但问题是,到底政府是应该保护整个行业,抑或只是保护一间企业,使其享有特权,扼杀其它投资者参与的权利呢?清政府给予一家企业的专利权,实际上只对该企业有利,而完全无助于整个行业的发展,反而做成了负面的影响。以往学者集中于专利是否有利于抗衡洋布,但对于以上问题则鲜有注意。

其实,在十年专利期间,两广总督的张之洞,亦曾于1888年私下得到李鸿章的同意,准备于广东地区另行开办一家纺织局。[38]1889年,张氏调任两湖总督,建厂计划遂由广东移到湖北,成立湖北织布局,并于1890年公开招股。[39]因此,陈慈玉认为十年专利似乎是针对上海附近地区投资棉纺织业的限制,对于上海以外的地区则比较宽松,尤其是遥远的华南地区。[40]但笔者认为洋务运动主要是依赖几名有实力的地方督府推动,而兴办新式企业往往成为督府们扩张权力的手段,故李鸿章可以容忍张之洞越过专利权的限制,另行设局,企图以人事凌驾于法令,归根究底,此不过是洋务派内部的权力妥协。

同时,此反映了当时清政府在法律上对商业及产权的保护严重不足。由此可见,专利权的性质,不外乎是专门保障李鸿章自身的利益,而非真正为保护国人引进西方新式机器工业而设。事实上,织布局管理层方面并不满足于十年的专利经营。

1888年,盛宣怀向李鸿章建议,请求容许织布局在上海独办多二十年时间,[41]1894年李鸿章再上奏争取多十年的专利,但由于创办棉织厂的风气已开,最终都没有得到朝廷的接纳。[42]由此可见,织布局对于专利经营之目的的是借助官方力量,而使企业享有特权,不过是确保其私人的利益。

﹝四﹞

从企业管理学的角度而言,行业生命周期并不等同企业生命周期,因为前者处于萌芽期无疑有利于投资,而后者不过反映了企业经营策略是否奏效,从管理策略大师米高波特(Michael Porter)在1985提出了极之重要的观点[43],他认为在一个行业中,存在着五种基本的竞争力量,分别是潜在的进入者、替代品、购买者、供应者以及行业中现有的竞争者间等抗衡力量,在织布局的个案中,织布局,虽然织布局垄断了本地的机器织布业,但是其同样有土布以及外国洋纱、洋布的代替品以及其它竞争者的存在,所以清政府以行政手段来保护保护织布局,批许其十年的垄断权,对于抗衡外国棉产品,从行业成长的角度而言,是起不了任何作用,反而扼杀了其它潜在竞争者进入市场的机会,妨碍整体行业的发展,违反最初希望抗衡外国棉织品之目的。

有意见认为,国家力量在工业化早期阶段所扮演的角色非常重要,笔者并不反对这种观点,相反,认为清政府理应担当起推动的角色,但事实上织布局根本不符合专利的条件,更重要的是,到底清政府是希望中国的机器纺织业起飞,还是让上海机器织布局这一家企业不受竞争,以维持李鸿章集团等人的利益,并阻碍行业的成长。如果清政府是为了保护民族企业的发展,提供税务优惠,是合理的做法,而非以专利经营来扼杀整个行业。即使就算织布局在竞争中失败,企业淘汰是无可避免的,且亦无妨整个行业的发展。以当代美国的经验为例,美国政府为了保护国内纺织工业,逐设立贸易壁垒政策,防止国内产品直接与外国产品进行直接竞争。肯定专利权作用的论者,[44]似乎大多出于企业利益的角度出发,而忽略了从市场整体的考虑,以致末能准确认清问题。

由此推论,十年专利对于行业做成了负面的影响,同时又令到外国棉织布品在对手自我约制了竞争力的情况下参与竞争,故专利权不但对保护行业发展起不了任何作用,反而有利外商成功开拓中国市场。

值得一提,有学者以中国买办商人大多缺乏「企业家精神」为理由,认为即使没有十年的专利经营,中国亦不会像日本的机器棉织业般起飞。[45]笔者对此持相反的看法,经济学家熊彼特(Schumpeter, 1939)所谓的「企业家精神」[46],并非与生俱来,也不是「全有或全无」(All-or-None)的固定能力,因为企业家一但失去创造力,则会变成单纯的管理者,「创新精神」(Innovation)是可以透过经验累积而来,在实战中才能正真的发挥出来。中国买辨商人未必不如日本的财阀商贾,只是他们欠缺尝试及成长的机会而已。故此,开放市场及培养企业家的渠道,是最有效及最直接的方法,如此则可让商人(Businessmen)在实际中学习、应变以及累积经验,终能成为企业家(Entrepreneur)。这样,人材缺乏的问题就有机会得以解决,近代工业化则可更进一步。所以,十年专利经营不但在一定程度上压抑了中国机器纺织业的发展,亦或多或少妨碍了企业人材的培养。

全汉升先生认为,人材缺乏是中国工业化不能起飞的主要原因之一。[47]试想,如果当彭汝琮向政府提出建厂的计划,官方只为其扫除障碍,制订法律,提供良好的营商环境,让企业及企业人材从经验中成长,而非派置官僚充当管理人员,视兴办新式企业为个别官员的势力扩充。或许,这间企业最终会破产,但只有市场仍有需求,无数的企业将会前仆后继。若然如此,相信企业人材缺乏以及行业成长(至少织布业)的问题,会随着时间而得以解决。或许,有人会说这样难道民营织布业在当时已经拥有相关人才吗?这是简单的逻辑问题,开放市场是人才的必要条件(necessary condition),但却不是唯一的条件,但没有这前提,人才终亦难以成长起来。

由此可见,十年专利影响之深远,并不止于行业的实际利益,还涉及到中国工业化的核心问题。

总结

诺贝尔奖得主,经济史家诺斯(Douglass C. North,1981)认为,经济成长(growth)在于制度的创新,而制度创新的主要负责是来自政府,而非人民,政府对于经济成长的的责任极为重要。在这前提下,以织布局而言,洋务派的支持与参与确实是于1870年代末,能成功建厂的关键因素,虽然1880年代以前也有不少中外商人曾表示有意于中国设厂,但不过仍停留于初步的构想阶段,直至彭汝琮向李鸿章提出了建厂方案,在当时金融机制不成熟、商业法律尚未出现、产权缺乏保障、社会对工业缺乏了解的情况下,得到洋务派的大力支持,在李鸿章的保护及支持下,建厂计划才能在1870年代得以落实,若非如此,中国到何时才能出现具规模的新式棉纺织工厂,实在不得以知。

上海机器织布局初始建厂之目的,本是为了抗衡外国贸易对华的打击专门而设,这一方面具有重要的时代意义。同时,织布局的建立有着重要的示范作用,深受到此动机的启发,纷纷创办纺织企业,以图以实业救国。到了20世纪前半叶,纺织业是近代工业的最重要的产业,而织布局作为中国第一间具规模的纺织厂,实有着重要的象征意义。

织布局在官督商办下筹备及经营了近十五年的时间,其中十年是属于专利经营,但大部份时间仍停留在筹备阶段,一直未能开机生产,1888年投产以后,虽录得可观的利润,但马上又因失火而导致惨淡收场。

事实上,早在上海机器织布局建立之前,社会舆论纷纷建议中国应自行设立棉纺织工厂。[48]据数据显示,先后于1880年传闻有传广东商人计划设厂,[49]而1882年亦有华商计划设立一家名为丰祥洋棉纱线公司的纺织企业。[50]早在织布局建厂初期,身居管理层的唐汝霖对此作过一番见解,其谓:

「……而局外人往往垂涎,以为此中大有名利,有请添设分局者,有议合并一局者,甚且谓前局已撤后局将开者」[51]

由此可见,当时国内确实存在着一批潜在投资者,有意参与投资新式纺织业。特别是土纱业,在洋纱的冲击下,传统的纺纱业确如摧枯拉朽,一蹶不振。然而,却因十年专利抑压了市场机制的正常运作,阻碍土纱布业在冲击下而转型成为机器工业「诱导性制度变迁」的存在可能性,才使正在萌芽的市场不能正常发展。当专营权届满后,更陆续有机器棉织工厂诞生。[52]

与日本改革比较,首间日资民族机器纺织厂建成及投产于1883年,当时该企业纱机只得一万锭,远比织布局开机生产时的三万五千锭为低。不过,随着市场的开放及发展,故到了1893年,日本全国纺织厂已经累积至40余家,全国累积纱机达381,000多锭,[53]反观中国,1878年织布局成立,经历十年专利,只有两间机器纺织厂特准生产,故到了1894年,全国仍然只有5间机器纺织厂,累积纱机约有104,020锭。诚如朱荫贵教授所言:

「(清政府)对民间要求自由兴办近代企业采取阻碍、严格限制和纳入封建控制的办法,没有也不可能采取像日本那样鼓励、保护民间自由兴办企业的措施和政策,更谈不上利用国家的权力来进行诱导和示范了。」[54]

此恰恰反映中、日政府对工业发展的不同态度,两国工业化的道路殊异,其中的重要原因之一,即在于此。

1895年,中国在甲午战争一役惨败,两国签订马关条约,允许日商在华开设工厂。其后各国利益均沾,大力冲冲击中国本土市场。当然,此亦带来新的契机,激发新兴企业发展,但由于经过十年的专利经营,1882-1892年间纺织工业停滞不前,国内的纺织工厂寥寥无几,到了1895年为止,国内仍得有七家机器纺织厂,全国纱锭仅17万枚,布机1800台。[55]1895年后,外国企业在中国大规模建工厂,惟本土棉纺织工业尚未成熟,以致外国企业轻易占据中国的纺织工业,此与十年专利经营有一定的关系,就连提出专利建议的郑观应对此亦有所悔悟,其认为专利经营不利与外国商品竞争。[56]

总而言之,从织布局的研究看来,不难发现洋务派对于西方工业的企业管理模式认识严重不足,又缺乏周详计划、对生产技术不甚了解,加上洋务派对经营工业的方针存在严重分歧(如局内长期存在的官僚派与实业派的争端),令近代工业化进程举步维艰。清政府并不像日本明治维新般的由上而下的全国性改革,洋务派的改革只是由地方官员个别执行而已。洋务运动在没有全面性的计划,又没明确的法律地位下,自然是缺乏效率及有效性。

再者,洋务官僚如李鸿章、张之洞等人,存在着利用兴办工业来作为扩张势力的手段的可能性。李鸿章私下容许张之洞在专营期间另办新厂,实际上是权力妥协,进行利益输送,这说明了商法作为发展经济的基本配套尚未真正确立以前,清政府推行经济改革,不以改善营商条件为首要任务,反而零星地创立新式企业,企业不能合理发展,工业化的成效极之有限。洋务派官僚往往为了保护其既得利益,以特权来侵害商人利益,投资环境恶化,甚至夺取其它投资者竞争机会。可见洋务派经营新式企业,未必处处以经济利益为大前提。洋务运动推动了近代工业化的开始,却未有引领中国经济真正的起飞(take-off)。

织布局作为洋务运动的产物,其一方面是带领中国踏出近代工业化的第一步,具有重要的象征意义,但另一方面,在洋务派的政策下,推行上又对于近代工业化及棉纺织业做成了沉重的打击,故一方面必须肯定其推动的作用,但由于对工业化缺乏认识,加上相关配套未曾建立,反而造成了负面作用。洋务派给予织布局十年的专利经营权,垄断了机器棉纺织工业的经营权,延误了近代工业化的重要阶段。

19世纪后半叶是中国踏上了近代工业化道路的开端,然经过百多年的发展,当前改革开放下的国有企业中,仍然可碰到不少与当年织布局相类似的问题,这或许反映当政者心态上的保守性以及主事者既得利益的考虑。时代不同,但问题依旧存在,若基本因素不变,现代化的道路依然崎岖。

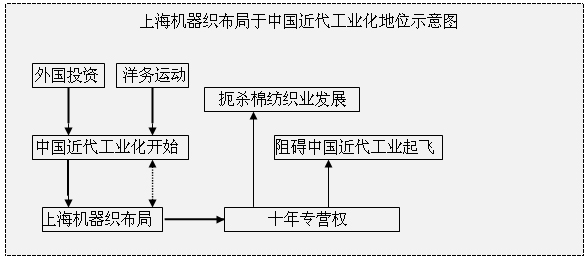

上海机器织布局于中国近代工业化地位示意图

注释:

[1] 有关郑观应的生平可参看夏东元:《郑观应传》﹝上海:华东师范大学出版社,1981年﹞一书。

[2] 关于香山商人群体的特质,可参考黎志刚:〈香山商人的冒险传统〉,收入氏著《中国近代的国家与市场》﹝香港:教育图书出版社,2003年﹞页311-347。

[3] 郑观应:《盛世危言修订新编》(一),〈商战〉﹝台北:学生书局,1974年﹞;可参看王尔敏:〈郑观应的实业救国思想〉,《香港中文大学中国文化研究所学报》,期15(1984年),21-46页。

[4] 吴汝纶编:《李文忠公全集》﹝台北:文海出版社,1962年﹞奏稿,卷24,「筹议海防折」,同治十三年十一月初三日(1874),页20,其谓「英国呢布运至中国,每岁售银三千余万……于中国女匠作之利,妨夺不少。」;另外,郑观应亦云:「进口之货,除烟土外,以纱布为大宗,向时每岁进口银一、二千两,光绪十八年增至五千二百七十三万四百余两,英国棉纱值银二千二百三十余万两,尔来更有增无减,以致银钱外流,华民失业。洋布、洋纱、洋花边、洋袜入中国而女红失业……」见《盛世危言增订新编》﹝台北:台湾学生书局,1965年﹞卷八,「纺织」,页1145,由此可见当时洋务派人物对此问题亦有所察觉;另外,不少学者认为外国商品输入对本土手工业造成严重打击,甚至扼杀了资本主义的发展,见樊百川:〈中国手工业在外国资本主义侵入后的遭遇和命运〉,《历史研究》,1962年,第3期,页85-115;中国近代纺织史编辑委员会编着:《中国近代纺织史》﹝北京:中国纺织出版社,1997年﹞一书的作者更以「手工棉纺织业的解休」为题描述1890-1913年间的情况,但事实上随着人口的增加及市场的扩大,手工织布的比重只略为下降,而1871-1880年每平均年度的32亿码加到1901-1910年每平均年度的37亿码,进口纺织品并未对传统手工业带来灾难性的打击,参看费维恺(Albert Feuerwerker):「1870-1911年晚清帝的经济趋向」,载于费正清主编:《剑桥中国晚清史》,﹝北京:中国社会科学出版社,1985年﹞,页34-36;虽然外国商品对传统手工业的打击未如学者想象的严重,但是却令到传统手工业带来一定的影响,参见黄宗智:《长江三角洲小农家庭与乡村发展》﹝北京:中华书局,2000年﹞,页122-124。

[5] 郑观应:《盛世危言修订新编》(二),页1148。

[6] 严中平主编:《中国近代经济史:1840-1894》﹝北京:人民出版社,2001年﹞,页312。

[7] 严中平:《中国棉纺史稿,1289-1937》,页61、63;严中平:《中国棉业之发展》(重庆:商务印书馆,1943,页53-54)「纺业是为供给织业原料而存在的。织业则是生产可作商品流通的制成品的。……停止经营纺业,反成为扩大织业,扩大纺业经营的必要步骤,……除非尚有别种手工业可以立即填补这种遗缺,……事实上,在以小农业经营为社会经济基础的国度里,这种工业部门之迅速转移,是难以实现的,因此洋布之开辟中国棉布市场,又遭遇无限的阻挠。……国外棉织业技术发展之后于纺业,尤仗这一过程之进行,不脦如洋纱一样迅速。……洋布在中国市场上的进展并未能在十九世纪渗透进每个农村。」

[8] Yu-kwei Cheng(郑友揆)Foreign trade and industrial development of China : an historical and integrated analysis through ,1956. (中译本)《中国的对外贸易和工业发展,1840-1948年:史实的综合分析》上海 : 上海社会科学院出版社,1984年,页23。

[9] 吴汝纶编:《李文忠公全集》﹝台北:文海出版社,1962年﹞奏稿,卷24,「筹议海防折」,同治十三年十一月初三日(1874),页20,其谓「英国呢布运至中国,每岁售银三千余万……于中国女匠作之利,妨夺不少。」;中国近代纺织史编辑委员会编着:《中国近代纺织史》﹝北京:中国纺织出版社,1997年﹞一书的作者更以「手工棉纺织业的解休」为题描述1890-1913年间的情况,但事实上随着人口的增加及市场的扩大,手工织布的比重只略为下降,而1871-1880年每平均年度的32亿码加到1901-1910年每平均年度的37亿码,进口纺织品并未对传统手工业带来灾难性的打击,可参看费维恺(Albert Feuerwerker):「1870-1911年晚清帝的经济趋向」,载于费正清主编:《剑桥中国晚清史》,﹝北京:中国社会科学出版社,1985年﹞,页34-36

[10] 见《盛世危言增订新编》﹝台北:台湾学生书局,1965年﹞卷八,「纺织」,页1145。

[11] 全汉升:〈近代中国的工业化〉,收于氏著:《中国经济史研究》﹝台北:稻乡出版社,2002年﹞,页238。

[12] 庄吉发:〈清季上海机器织布局的沿革〉,收入氏著《清史论集》第九本,﹝台北:文史哲出版社,2002年﹞,页225-233。

[13] 严中平主编:《中国近代经济史:1840-1894》,页1272。

[14] 赵冈、陈锺毅:《中国棉纺织史》﹝北京:中国农业出版社,1997年﹞,页135、137。

[15]《申报》光绪三年五月初七日,英商义昌行「招股启事」,页12621。

[16] 陈慈玉:〈上海机器织布局─设立背景、经营方针及其它有关问题的检讨〉,《清季自强运动研讨会论文集》,﹝台北:中央研究院近代史研究所,民国77年6月(1988)﹞,页735-736。

[17]《申报》,同治十三年九月初七日(1874年十月十六日),「论印度自设器织造厂」,页6145。

[18] 李鸿章:《李文忠公全集‧奏稿》,卷24,「筹议海防折」,同治十三年十一月初三日(1874),页20。其谓:「曷若亦设机器自为制造」。

[19] 陈旭麓,顾廷龙,汪熙主编;陈梅龙编:《盛宣怀档案资料选辑;6上海机器织布局》﹝上海:上海人民出版社,2001年﹞(下称《盛档;6》),「纪德新致盛宣怀函」,光绪六年七月十六日报(1880,8,21),页12。

[20]《申报》光绪五年三月十二日,收入《中国近代工业史资料》第一辑下,页1039;费维恺:《中国早期工业化》,页.270。

[21]《盛檔;6》,「赵吉致盛宣怀函」光绪六年八月十二日(1880,9,16),页13;《英领事商务报告》1881年分,第2篇,收入《中国近代工业史资料》第一辑下,页1041;郑观应:《盛世危言后篇》卷七,「北洋通商大臣李傅相批示」,收于夏东元编:《郑观应集》下,页530;黄逸平:〈郑观应与中国棉纺织业近代化〉,《纪念郑观应诞辰一百六十周年学术研讨会论文集》﹝澳门历史文物交流协会、澳门历史学会,2003年﹞,页119,易惠莉:《郑观应评传》﹝南京:南京大学出版社,1998年﹞,211。

[22] 郑观应:〈禀北洋大臣李傅相为织布局请独造权并免纳子口税事〉,《盛世危言后编》,页 534-535。

[23] 郑观应:〈上海机器织布局同人会衔禀复北洋通商臣李传相〉,《盛世危言后编》。

[24] 李鸿章:〈试办上海织布局折〉(光绪八年三月初六日),《李文忠公集》,奏稿,卷43,页43-44。

[25] 同上。

[26] 郑观应:〈禀北洋大臣李傅相为织布局请独造权并免纳子口税事〉,《盛世危言后编》,页534-535。

[27] 同上。

[28] 《禀北洋通商大臣李傅相为织布局请给独造权并免纳子口税事》,《郑观应集》(下),页534-535。

[29] 《李文忠公全集‧奏稿》第43卷,卷绪八年三月六日(1882年4月23日),页43-44。。

[30] 郑观应:〈禀北洋大臣李傅相为织布局请独造权并免纳子口税事〉,《盛世危言后编》,页 534-535。

[31] 郑观应:〈禀北洋大臣李傅相为织布局请独造权并免纳子口税事〉,《盛世危言后编》,页534-535;郑观应:〈上海机器织布局同人会衔禀复北洋通商臣李传相〉,《盛世危言后编》,页531-533。

[32] 彭汝琮(器之)是上海机器织布局的始创人,但关于他的资料并不多,目前只知道他曾为四川候补道,后来被革除,其活跃于洋业企业及集资活动。张国辉认为他可能与上海怡和洋行有关系,其建议建立资本主义企业可能从怡和洋行中抄袭过来,见张国辉:《洋务运动与中国现代化》﹝北京:中国社会科学院,1979年﹞,页274。

[33] 郑观应:《盛世危言后篇》卷七,「禀辞北洋通商大臣李傅相礼委会办上海机器织布局事宜」,收于夏东元编:《郑观应集》下,页526-528;事实表明,彭的作风确实有问题,例如他在足够的筹集资金之前,自行把初拟设用四百张的机器的计划,私自更张至八百张,见《盛档;6》,「赵吉致盛宣怀函」光绪六年八月十二日(1880,9,16),页13。

[34] 李鸿章:〈试办上海织布局折〉(光绪八年三月初六日),《李文忠公集》,奏稿,卷43,页43-44。

[35] 郑观应:〈禀北洋大臣李傅相为织布局请独造权并免纳子口税事〉,《盛世危言后编》,页534-535。

[36] 同上。

[37] 赵冈、陈锺毅:《中国纺织史》,页139-140。

[38]《中国棉纺织史稿》,收入《中国近代工业史资料》第一辑下,页563-570。

[39]《光绪20年湖北织布局招商集股章程并股票条例》,收入《中国近代工业史资料》第一辑下,页573。

[40] 陈慈玉:〈上海机器织布局─设立背景、经营方针及其它有关问题的检讨〉,《清季自强运动研讨会论文集》,页743。

[41]《盛檔;6》,「盛宣怀致李鸿章电」,光绪十四年(1888),页146。

[42] 赵岗、陈锺毅:《中国纺织史》,页142。

[43] Michael E.Porter,(1985), Competitive Advantage, N.Y.: Free Press.

[44] 可参考毛华敬:〈应积极评价李鸿章的十年专利〉,《文史哲》,1998年2期,页64-66;林平汉:〈十年专利与近代中国机器织布业〉,人民大学报刊复印资料《中国近代史》,2000年第12期,页127。

[45] 陈慈玉:〈上海机器织布局─设立背景、经营方针及其它有关问题的检讨〉,《清季自强运动研讨会论文集》,页743。

[46] 经济学家熊彼德(Schumpeter, 1939)所主张的「企业家功能」认为在企业家的诸功能中,推经济发展变革的最重要因素是企业家的「创新功能」。所谓「创新」(Innovation),指的是「用新 的方法做事或做新的事」,换言之「创新功能」为企业家推动经济发展的重要原素,同样是企业家本身的成功关键。

[47] 王业键:〈全汉升先生于中国经济史的贡献〉,《清代经济史研究》﹝台北:稻乡出版社,2003年﹞(一),页64-65;另见何汉威:〈全汉升与中国经济史研究〉,《中国经济史研究》2002年,页149。

[48]《申报》,同治十三年九月初七日(1874年十月十六日),「论印度自设器织造厂」,页6145;中国近代纺织史编辑委员会编着:《中国近代纺织史》,总论篇,页9。。

[49]《申报》,光绪五年三月十二日,收入《中国近代工业史资料》第一辑下,页1039。

[50] 陈慈玉:〈上海机器织布局─设立背景、经营方针及其它有关问题的检讨〉,《清季自强运动研讨会论文集》,页742。

[51]《盛檔;6》《唐汝霖呈词》,光绪六年九月(1880.10),页53。

[52] 赵冈、陈锺毅:《中国纺织史》,页144。

[53] 朱荫贵:《国家干预经济与中日近代化》﹝北京:东方出版社,1994年﹞,页93。

[54] 朱荫贵:《国家干预经济与中日近代化》,页20。

[55] 廖隆盛:〈马关条约对中国棉纺织的扼窒(1895-1904)〉,台湾师范大学编:《历史学报》第3期,1975年,页279。

[56] 赵岡、陈锺毅:《中国纺织史》,页142。