18、19世纪的中国农业生产和农民

18—19世纪是中国历史上一个十分重要的时代。这个时代约相当于清代的康熙中后期到光绪中后期,虽然只有短短两百年,然而却跨越了从传统帝制时代发展的鼎盛期到衰落敝败、进入另一个新时期的巨大变化。促使这种变化的,首先当然与西方资本主义国家人侵有密切关系,但是,中国传统社会各种固有矛盾的长期沉淀、积重难返,亦是其中的重要原因。与政治变化相比,经济上的变动有时可能相对迟缓一些,不过它与政治、与社会各种因素是互为影响、纠合不可分割的。

在我国的传统社会里,长期以来,农民一直是人口的主体,农业则是整个经济的基础。在18世纪的经济繁荣时期,中国农业曾达到历史的高峰,所以,当中国民众期盼近代化之时,实际上也就包含了如何使传统农业走向近代化,并由此带动各个部门的近代化。当然,由于这个问题牵涉面实在太大,更多的是属于政治家或经济学界讨论的课题,而且即使从史学的角度,也足以写一部厚厚的书。因此,本文只能就某些方面有选择的试作探讨。

一、18、19世纪的农业生产

由于学术界长期无统一定论,所以在切人正题以前,必须就某些基本数据提出我们的看法。首先是人口和农业人口。全国人口数,根据文献记载和有关估测,18世纪初大概在1亿多至1.2亿左右,18世纪20年代是1.2亿—1.4亿,以后增长速度加快,到60年代初增至2亿以上,80年代后期到3亿,19世纪初进入4亿大关,以后盈缩不一,直至19世纪末仍徘徊在3亿多至4亿多之间。农业人口约占全国总人口的90%上下,大致18世纪初高于90%,19世纪中后期接近或低于90%。

确定耕地面积也是一个十分头疼的问题。学者们认为见于官书的各种耕地数都基于征田数,加上折亩、隐漏等因素,与实际 耕地数差着相当距离。为此,某些学者曾努力试图推算出一个比较接近真实的田亩数。史志宏在《清代前期的小农经济》(中国社科出版社,1994)一书中,确认康熙末、雍正初,即18世纪20年代,全国耕地数是9亿余市亩,到鸦片战争前夕,即19世纪中,增至11.5亿市亩。这个数字若按现在的田亩数前推,可能仍稍显保守,不过在没有其他合适数字替代前,采用它还是比较合适的。

清代在18—19世纪之交,农业生产比起以前各朝来,是有相当进展的,其具体表现为:

(一)耕地面积的扩大

一般认为18世纪20年代的经济发展水平与明万历盛期大体相当,耕地数则稍有超过。如果我们把这期间的耕地指数定为100,那么到19世纪中已增加到120以上。若我们把雍正《清会典》所载18世纪20年代各省区耕地指数定为100,拿它与嘉庆《清会典》载录的19世纪初耕地数相比较,其指数依次为:吉林14923,新疆11141,黑龙江816,奉天367,四川217,贵州190,云南129,安徽121,山西112,广西110,河南109,福建109,甘肃109,湖北109,直隶106,江苏104,湖南101,浙江101,广东101,陕西100.1,山东99,江西97。增长最快的是东北关外、新疆和西南地区,大都在边疆或靠近边疆。另外像山西、直隶的耕地增加,与口外热河、察哈尔。归化城等地的开垦有关,福建则与台湾的垦辟有关。随着统一多民族国家的最后奠定,边疆政治局面的稳定和大批农民越长城出关、走西口,下云贵,渡海到台湾,边疆地区的农业生产有了很大的发展。上述数字亦在相当程度上证明了这一点。

(二)水利建设投入增加

当时人程含章说:“生民之本计在农,农夫之大命在水。”又说:“农田之于水利犹鱼也,得之则生,弗得则死,不可须臾分离也。”[1]这与现在我们常挂在嘴边的“水利是农业的命脉”意思是一样的。清代的水利建设最值得称道的,当推康熙时对苏、皖、豫地区黄淮运河的浚治,以及康熙、乾隆时疏浚直隶永定河和乾隆时大修浙江海塘。搞这些工程,不只限于保证农田水利,而是关系着一方百姓能否摆脱河海决溢的灾难,对于稳定社会、安心农业生产都是头等大事。至于直接行施于农田的沟渠塘堰等水利建设,各级政府和地方绅民们也给予很大的关心。美国学者珀金斯在《中国农业的发展(1368–1968)》(中译本,上海译文出版社,l984)一书中,曾对我国历史上的水利工程作了统计,其中18—19世纪的工程数如下:

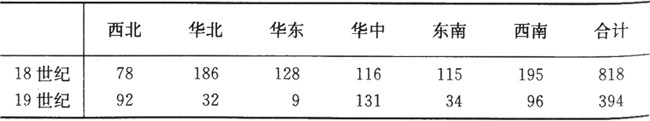

从帕氏的全部统计中,18世纪的工程项目只次于16世纪(明中期)的工074项,而高出历史上的其他任何时期.实际上,帕氏的统计是不完全的,像西北地区只统计了陕西省,缺略了甘肃。甘肃宁夏府自清初历康、雍,在重修唐渠、汉渠的基础上,又新修了大清渠、惠农渠、昌润渠等大小灌渠,全部渠长2229里(另大支渠1221.7里),溉田l6万余亩[2]。另如雍正、乾隆初,为配合军民屯垦,曾在嘉峪以东的肃、凉、甘三府州大兴水利,共开渠400余里,灌田156000余亩,规模最大的柳林湖屯薑,大小总渠支渠数十道,引柳林湖水,垦熟屯地12万余亩[3],都是很突出的事例。即使在陕西,统计也不完整,乾隆时,巡抚毕沅根据西安等府各属40余州县呈报,共完成大小农田水利工程1171项,灌田64万余亩[4],仅此一例,就比帕氏所说的78项多出很多倍。

在此,还要特别提出的是17世纪中后期,中国曾经历了明清之际长期战乱的影响,很多水利设施都因缺少维修荒废破坏了。它们大多在清代得到重修和扩修,前述唐渠和汉渠就是如此。同治《攸县志》卷九记载该县12项陂塘工程,明确得知建于明代的是5项。它们都在清代得到重修增修,有的还多次加以改建。又比如广东省,明代共兴建较大水利工程302宗,清代165宗,清低于明,但清代对有明的不少工程加以重修改修。著名的四川都江堰工程,在明清之际也遭到重大的破坏,康熙后不断重修扩修,乾隆时进入高潮,据不完全统计,因新建扩建灌渠而得到浇灌的田地达30余万亩,至嘉庆、道光时,即进人19世纪前中期,整个灌区溉田面积已接近300万亩,达到历史的最高水平[5]。假若我们把这些重修扩修的水利项目都计算在内,18世纪的农田水利工程量,肯定要超过16肚纪。

18世纪农田水利工程的几个最重要特点是:

1.北方诸省因开凿水井,使水浇地面积大增 北方的气象特征是雨量少又季节集中,许多河流平时水量稀少,不适合于开渠引水,这样只好凿井利用地层水。乾隆时,直隶仅保定、正定两府开挖的水井就超过4万口[6]。陕西在乾隆十三年(1748)前已有新旧水井67500余眼[7]。其他像山西、河南、山东等省,井灌也很发达。山西因“民稠地狭,为生艰难”, “井利甲于诸省”[8],康熙时,晋东南一带的开井数目已“多于豫秦”等省。河南省的河内县(今沁阳县), “并渠依井者为水田,水田十之三”[9]。道光二十七年(1847)许州大旱,知州汪根敬一次“劝民开井三万余”[10]。据有人统计,乾隆时北方五省已有大小灌井六七十万眼,每井低洼地溉田10多亩,高亢地溉田6—7亩,统合估计,可溉田600万—700万亩[11]。

2.南方的圩田、垸田和堤围有显著的发展 圩田是一种围水为田、同时又有一套良好灌溉系统的旱涝保收田。圩田的发展始于唐,盛于宋,到了清代,除地域上更多地由江浙转向皖北巢湖沿岸和偏西的江西鄱阳湖区,还在修复旧圩的基础上,不断将小圩连成大圩,以致有的州县竟至出现“殆无无圩之田”的境地[12]。

垸田与圩田一样,属于围江围湖的产物,把治水与垦殖土地结合在一起,集中于湖北、湖南两省。垸田在明代已相当普遍,清代乾隆以后进入极盛期。截止18世纪中为止,湖南湘阴县共有官民堤垸130多处,建于明代4处,建于清康熙年间12处,雍正年间3处,另110多处均修于乾隆前期。有的学者就17世紀末到18世纪之间两湖15个州县的堤垸作了统计,总数已达召398处。在这2398处中,少数始建于明,多数是在清代完成的[13]。

堤围亦称基围,也是筑堤防水以作耕垦的一种形式,开始多散布于广东珠江三角洲的冲积平原上,涉及东西北三江沿岸的10多个县份,以后又扩及韩江流域下游的潮阳、澄海等县和西边雷州半岛以西的廉江、钦江下游沿区。及至19世纪末叶,堤围最发达的三水、南海、顺德等县,共有大小堤围102处,成为广东乃至全国经济最发达的地区之一。

上述圩田、垸田和堤围区,都土肥水沃,构成清代重要的高产农业区,出现于16世纪中的“湖广熟,天下足”的说法,在18世纪得到淋漓尽致的发挥。两湖、江西、安徽以及四川,是清代全国最重要的商品粮基地,其中就得力于圩田和垸田。

3.山区和边疆水利事业突飞猛进 这与清代农民不断向山区、边疆移垦的浪潮大体吻合一致的。山区水利因受条件限制,多以中小型为主,大者灌田数百顷,小的不过几十亩、百余亩,但都比较实用,通常是把开渠和修陂、筑堰、挖塘配套在一起,清代南方山区的很多梯田,都是利用这种设施溉田的。边疆地区的水利建设中,最出名的当推新疆伊犁引水屯田,再如云南多次重修扩修滇池水系工程,也收到相当的效果。连横《台湾通史》(商务印书馆,1983)载全岛各坡圳244处,除荷兰占领时期2处,郑氏统治时期14处,其余均修于清代,中间明确纪录修于18世纪的40处。

(三)提高复种指数,增加土地利用率

这更多的是指传统农业区,因为平原区的土地多已垦辟,不大可能通过扩大耕地来增加产量,只好用内部挖潜得以实现。这在南方主要表现为在有条件的地方广泛种植双季稻或稻麦、稻杂、棉麦、棉杂的一年两熟制,在闽广、四川、浙南等少数地方,还有三熟稻或麦稻稻,麦稻杂、麦杂等一年三熟的田地。根据资料,种植双季稻最普遍的是广东珠江三角洲等地,约占全部耕地的60%;其次是江西、福建,占30%—40%,再下就是浙江、广西等省。小麦大规模地在长江流域推广,也是在18世纪到19世纪之间,康熙时“种麦甚鲜”的两湖地区[14],至雍正末,各府州县几乎都有其踪迹了,普及面较广的湖北省,有的府县高达70%—80%;最低也有40%。湖南不及湖北,在11个府州中,也有4个府州达到50%[15]。实行稻麦连作是18世纪以来南方稻作区最常见的耕作形式,不过也有很多地方因不适合种麦,或嫌其产量偏低而实行稻与杂粮连作,或稻与其他作物连作的。

两年三熟多推行于黄河流域各省区,像山东、河南、直隶,以及陕西、山西部分地区,一般是一季粮,隔年再回种一季冬作物。也有少数地方实行一年两熟的。

据有关专家计算,推行双季稻和稻麦、稻杂二熟,可使土地利用率提高一倍,实施两年三熟则提高30%—50%。18—19世纪间,南方稻作区有将近一半耕地推行双季稻和稻麦、稻杂两熟,北方的二年三熟的田土约占全部耕地的二至三成,这样等于在原耕地的基础上多出了3亿—4亿亩土地[16]。

(四)玉米、番薯等高产作物的广泛引种

自明代中后期起,随着东西方交通的展开,原产于美洲的玉米、番薯等农作物也先后传人中国。由于玉米具有“生地、瓦砾、山场皆可植,其嵌石罅尤耐旱”,“不须厚粪”,“收成至盛”的优点[17];番薯也是因易种、产量高,不畏风雨虫害、耐旱而受到人们的青睐。18世纪后,随着人口急速增长,传统农业区多已垦殖,人们不断移居山区海岛,玉米、番薯亦因适宜种植,大量得到推广,同时也使原来不适合农耕的山地、沙地等低劣地得到利用。以玉米为例,明代至清初,种植初仅限于少数几十个点,到乾隆、道光间,也就是18世纪至19世纪中,全国已有441个府州县厅记载种有玉米。这是我们查阅了近3000种资料后得出的,虽然仍有遗漏,不过基本情况已反映出来了。在这些新发展的地区,进展最大的是四川省,有68个府州厅,陕西40个府州厅,还有湖南30个、江西26个、湖北25个,都不算少。在这些省份中,如陕西的陕南,湖南的湘西、湖北的鄂西,都是静地流民迁居的山区,此外像皖南、浙南、赣南等山地,玉米的推广也很迅速。

有的学者估算,清代北方有玉米参加轮作复种的耕地,比不种玉米的耕地,可增产32.75%;南方可增产28.33%;在同一块土地上,种植番薯的比不种番薯,北方可增产50%,南方增产86.33%[18]。对于上述推算的增产百分比是高是低,人们可能有不同看法,但是有一点大家无法否定,即推广植玉米、番薯对提高粮食产量是有作用的。又据资料:20世纪30年代初,玉米产量是158万—176万石之间,番薯316万石左右,照此推估,19世纪初中期,玉米年产约在60万—80万石,番薯150万—200万石之间。

(五)扩大经济作物种植

这在清代十分突出。以棉花为例,清代的植棉地域和面积都大大超过明代,其主要产棉区,江苏有松江、太仓、通州、海门等府州厅和浙江的余姚等地。乾隆四十年(1775),两江总督高晋在向皇帝报告时,就提到松、太、通、海地区,“每村庄知务本种稻者不过十分二三,图利种棉者则有十分之七八”[19]。若按嘉庆《大清一统志》所载松江府册载额田40489顷、太仓州39627顷,通州52401顷、海门厅5228顷,合共137745顷,十分之七八,就等于96422—110196顷。余姚“沿海百四十里皆植木棉”,“邑民资是以生者十之六七”[20]。北方诸省以鲁、豫、冀种植最广。有的学者按史籍所载,对山东省植棉州县作出统计,明嘉靖、万历时(16世纪中后期)有40余个,约占全省104个州县的40%,到了清代,增至90余个,占总数的87%,而且还出现了“种花地多,种谷地少”,或种花之地“过于种麦豆”的州县[21]。又据有的学者调查,在冀、鲁、豫329个县级单位(包括散州,直隶宣化、承德二府和口北三厅除外)的地方志中,注明种植棉花的有243个,占总数的73.86%[22]。史籍中的某些具体描述,亦可加深我们对华北种棉业的印象,直隶乾隆初,“保定以南,从前凡有好地者皆种麦,今则种棉花”[23];又如“冀、赵、深、定诸州属,农之艺棉者什八九”[24];河南则有“中州沃野,半植木棉”的说法[25]。另如湖北、陕西、湖南、安徽、广西、奉天等省份,棉田的发展也很显著。许涤新、吴承明主编的《中国资本主义的萌芽》(人民出版社,l985)中估计,18、19世纪全国的棉田面积已接近5%,约5000万亩。应该说,这个估测并不算高。

种桑为养蚕。清代桑田除原有的江浙太湖平原区外,广东珠江三角洲成为新的桑丝区,有的学者根据1894年统计,推算1840年前后蚕户160万户,桑田240万亩[26]。还有像制糖的甘蔗,以及烟草,茶等,都有新的发展。大致在18、19世纪间,有蔗田150万亩左右,烟田数百万亩,茶山521万亩[27],几项相加为六千几百万亩,如果再加上养鱼、种藕、种菱芡以及蒲草、芦苇的河湖塘荡水面,植木、种竹、种桐的丘陵山地,以及其他轻济作物用地,可达7000万—8000多万亩。有的学者认为18—19世纪间经济作物占地约占全部耕地的10%左右,若是,那么应在9000万亩到1亿多亩之间。因为轮作复种制的普遍推行,同一块土地,往往既种粮食,又种棉、豆、花生、菜子等作物,这对扩大经济作物的种植是十分有利的。

清代经济作物的种植,到了19世纪中期后,扩展更加迅速,达到1.5亿亩以上。清代经济作物,在种植面积上,已超出明代一倍以上。

那么在18—19世纪之交,我国的农业究竟达到一个什么样的水平了呢?从产量来看,粮食仍是最主要的。当时,除苏南和杭嘉湖地区的传统高产区外,广东、福建、湖南、湖北、四川、江西等省的不少地区,都出现了亩产稻谷4—5石、5—6石,乃至7、8、9、10石的田地,其中湖南的洞庭湖区和四川都江堰灌区的稻作总体产量,已超过了传统的太湖沿岸区。总计在南方稻作区,平均亩产达到343.57市斤/市亩。北方旱作区的亩产虽比不上南方,但已有相当多的土地亩产在1石以上,少数也有达2石和2石多的,平均产量114.3市斤/市亩。在1150百万市亩甲,南方诸省624百万市亩,占54%,北方526百万市亩,占46%,南方总产粮214386百万市斤,北方60123百万市斤,统共274509百万市斤。1840年前后,全国人口41888万人,每人平均粮食652.88市斤[28]。

经济作物的产量,据匡算,在1840年前后,全国棉花总产800万关担,按海关担等于120.96市斤计算,合共96768万市斤,桑蚕茧96万关担,11612万市斤,茶521万亩,亩产50斤计,合26050万市斤[29]。剩下的像烟草、甘蔗、油料作物的大豆、花生等,因资料零散,笔者尚难作出总的估计。

清代的农业生产,在19世纪后半叶,因为战争破坏和生产条件恶化(生态条件变劣,水土流失加剧、灾害增多、生产成本投入减少),在不少地方,单产不同程度地有所下降,严重的竟降至原产量的五至六成[30]。不过,此时因关外东地区和口外蒙古等地放丈开荒,耕地面积增加,而人口却相对处于停滞徘徊,甚至还有下降,从而避免了人均口粮的大滑坡。与粮食产量下滑的同时,经济作物的种植面积却在增加,比如茶叶,若1840年前夕产量的指数是100,1894年便是180;桑蚕茧则高达250,其他如棉花等,也都有不同程度的增加,造成这种背况的重要原因是因为开放口岸后,对外出口增加所致。比起以前,农民受市场波动的影响更大了。

二、自耕农、佃农和农业雇工

在农民队伍中,由于掌握生产资料的程度不同,有自耕农、佃农和农业雇工之分。他们虽同称农民,但实际内涵是有差别的。

(一)自耕农

在相当长一段时间里,我国学术界一直存在着这么一种看法,认为在封建社会中,既然地主所有制占有主导的位置,那么在阶级构成中,地主和佃农亦应是主要的,从而常常有意无意地貶低或缩小自耕农的作用,对其人数的估计,也倾向于偏小。其实,我国的地主所有制经济,和西欧领主制下的封建社会存在着很大的差异,其中土地可以买卖,中央国家因需要仰赖自耕农的赋税支持和源源不断地提供劳役、兵员等人力供应,都促使政府在一定程度上对自耕农采取保护政策。自耕农的广泛存在和自耕农经济富有活力,是中国地主制经济下一大特点。

至于自耕农在农民人口中所占比重的大小,在各个时期和各个地区亦不相同。以清代而言,顺康之际,由于受农民起义和改朝换代的影响,一批贵族、官僚地主遭到打击,原有的土地关系程度不同地受到冲击,从而使地权分配发生变化,土地分散,出现了一批新的自耕农。对于这一问题,李文治教授曾作过很好的研究。他说:“总之,明清时代自耕农的消长趋势是,明代前期,自耕农占着相当大的比重。中叶以后,不少地区地权趋向集中,很多地区地主所有制占据统治地位。清代前期,农民所有制有所发展,所占比重超过明代,并且有些地区自耕农占据了统治地位。”[31]这是李先生对比时代、同时又根据清大量史实得出的结论,是可以作为依据的。

清代自耕农数量的盈缩规律,亦与时代大体相同。康熙四十三年(1704)初,皇帝玄烨在与大学士等官员的一次谈话中,就说到当时“田亩多归缙绅豪富之家”,“约计小民有恒业者十之三四耳”[32]。估计到雍正、乾隆之际,在有的地方土地集中的趋势已相当严重。有称“土田尽为富户所收,富者日富,贫者日贫”[33]。清初的湖南省,曾是自耕农占有相当优势的省份,乾隆时亦是“田之归于富户者大约十之五六,旧时有田之人,今俱为佃耕之户”[34]。

有两则经常被人引用的资料,因为是量化说明,所以能给我们比较明确的概念。

一是直隶获鹿县编审册。康熙四十七年(1708),在被统计的1700户中,有地主13户,占0.76%;无地户378户,占22.24%;占地10亩以下的自耕农和半自耕农627户,占36.88%;占地10亩以上至90亩的自耕农和富裕自耕农682户,占40.12%。到了乾隆元年(1736),统共1746户,其中地主28户,占1.6%;无地户494户,占28.3%;占地10亩以下户616户,占35.28%; 占地10亩以上至100亩户608户, 占34.82%。将其两相对照,地主和无地户增加了,占地10亩以下户变化不大,可占地10亩以上的自耕农和富裕自耕农则由40.12%降至34.82%,下降了5.3个百分点[35]。

另一是安徽休宁县三都十二图的编审册资料,取自章有义《明清徽州土地关系研究》(中国社会科学出版社,1984)一书,见下表:

作者根据徽州地区的具体情况,把占地25亩以上者算成地主,我们则把占地不足1亩者归在无地和基本无地户,1—10亩为下等农户,介乎自耕农和半自耕农之间,10—25亩则属自耕农和富裕自耕农,这样在康熙四十五年至五十五年里,虽然时间很短,但仍可看到自耕农和半自耕农人数下降、无地和基本无地户人数增加的趋势。

在土地趋向集中的浪潮中,四川省延续的时间较晚.这是因为清初的四川经历了巨大的破坏,当很多省份社会秩序已走向稳定时,四川还有很多荒田有待招垦,并在招垦中出现了许多自耕农,形成了以自耕农为主体的四川农村基本阶级结构,一直到乾隆中后期不少地区还保持了这样的势头,有的可能延伸至更晚。

因为可列举的资料很多,而篇幅又不允许我们更多罗列,只能点到为止。从上面谈到的事例看,尽管各地地权集中程度有高有低,自耕农减少的数量有多有少,但比起先前来,总的呈减少趋势,这是毫无疑问的。以后在同治、光绪初,由于受太平天国起义的影响,在江苏、浙江、安徽、江西、湖北等省,以及捻军和回民起义后的山东、河南、陕两和山西等地的某些州县,地权又一度有所分散,农民小土地所有制有所增长[36]。

就地区来看,一般地说,北方的自耕农比例要大于南方,其中最典型的莫过于陕西关中地区。有的学者通过对清康熙年间起直到民国时止的一批地籍档册的分析,发现在关中,虽然二三百年间土地分配状况常因时因地而有各异,但不能改变地权分散这一明显特征。“这些地方的农村主要由自耕农构成,地主与租佃关系均很少”[37]。在直隶,我们通过前引获鹿县的资料看到,至乾隆初,自耕农比例仍接近或超过50%(这里包括占34.82人口的占地10—100亩的自耕农,及占人口数35.28%占地10亩以下农民中的一部分自耕农数,另一部分因自种地太少,可能属于自耕农兼佃农,或雇农兼自耕农)。比较起来,土地集中程摩较高的山东省,可能存在30%—40%人数的自耕农,在胶东地区,这个比例也许还要更大些。有的学者提出,“大江以北黄河流域多自耕农,而且基本上是自耕农”[38]。如果这个说法能够成立,那么自耕农在总体上应占整个农村人口的50%以上。

南方地区租佃制发达,自耕农人数的比例低于北方。有的地方还出现“贫民之食于富民者十室而九”[39];或仅占人口十分之一的富民“坐拥一县之田,役农夫、尽地力,而安然食租衣税”[40]的严重状况。不过这不等于没有自耕农生存发展的空间了。苏南地区,一向被认为是全国土地高度集中之区,顾炎武曾以“吴中之民有田者什一,为人佃作者十九”[41]的话,来形容明末苏南一带地权之集中。明清改朝换代之际,此地虽有震荡,但比起北方的河南、山东等经过农民军扫荡的地区,要差得多了,旧有的阶级结构无根本变动。照理,顾炎武的话仍应基本适用,可据近人章有义教授对苏州府长洲县三册鱼鳞簿的考察,发现即连“其利倍于常田”的苏州湖田区,“不足20亩的小土地所有者仍然占有土地的30%以上”。他还说:“由康熙初年(5—15年)至1949年,二百七八十年间,地主(包括富农)同富农占地的比率几乎稳定在65;35。看来,人们设想的地主所有制支配下地权不断集中的必然性,在这里没有得到证实。”[42]当然,章教授说的只是一个点,但选择地区却很有典型性。就是在苏南,也存在着占相当比例的自耕农和自耕农经济。

在自耕农中,由于占有土地多少的不同,有富裕自耕农(富农、中等自耕农(中农)和下等自耕农《贫农》之分,还有自已有少量土地、同时又租种部分土地介乎自耕农和佃农之间的半自耕。就人数而言,一般说来,前者的比例较少,后者可能占有多数。

(二)佃农

佃农系指自己没有土地,向地主租田耕种并缴地租的那部分农民。在北方,佃户承租土地,多“与业主分收籽粒”,以分租制为主。在分租制条件下,由于产量多,地主分得也多,所以佃户的勤惰和对土地尽心与否,都要受到地主的监督。甚至连种子、牛具等,也常由地主供给。在南方的不少地方,定额租制得到较大的发展。定额租一般都租额固定,有的铁板租,不管年成歉熟都一样缴租,地主关心的只是每年的租粮,至于其他就不管了,佃户在生产乃至人身上的自由度,就相对宽松多了。在此基础上出现了永佃制,以及在租佃关系中的田皮、田骨等名目,于是,有的佃农事实上成为二地主,也有少数演变成佃富农。佃农有了比较独立的经济活动场地。

比起自耕农来,佃农的生产、生活条件当然要差一些,因为他们起码要把将近一半或一半以上的生产物(少数也有折成银子的)缴给地主,但这也是就一般情况说的。首先,正如前面所说,自耕农的经济地位也是高下不等的,对于多数贫苦自耕农,他们的生活同样充满着艰辛。同样,佃农的队伍也很复杂,在南方某些地区,由于独立的佃农经济的发展,有的具有永佃权的佃农或佃富农等,他们的生产、生活条件不一定就次于自耕农。在八旗旗地庄园或曲阜孔府田庄中,我们还看到这么一种情况,有的人对于八旗庄园主或孔府,身份是佃农,必须按时规定纳银当差,可同时又是个拥有百亩、几百亩土地的地主,有佃户供其剥削,这样的人,如其说他是佃农,不如说是地主。其次是对国家的负担。按照清朝定例,田赋出自有田业主,即地主和自耕农,佃农不在其内。在摊丁人地以前,多数地区的丁银按本摊派,佃农亦不能幸免。摊丁入地后,丁银匀进田地并收,佃农原则上摆脱了正赋的骚扰,而不少自耕农的负担却增加了。当然与地租相比,国家的赋税要低于地租,可也有特殊情况,特别是在赋差繁苛的年代,不少业主因为不堪重负,不得不将田地投献地主绅缙门下,自己甘居佃户。这在明代相当普遍,清代虽较少见,但并未绝迹,比如甘肃省,直到乾隆初年,仍有不少农户因“畏惧差徭,必藉绅衿出名,报垦承种,自居佃户”的[43]。

至于佃农的人数,一般与自耕农成反比,自耕农比例上升,意味着佃农人数的减少,反之亦然。

(三)农业雇工

我国的农业雇佣工人,很早就出现了,但从没有像清代这样人数众多,而且在人身地位等方面具有某种新的变化。有的学者根据现存于中国第一历史档案馆乾隆朝“刑科题本、土地债务”类58000多件档案的统计,涉及农业雇工命案的档案就有6100余件,约占总数的10.52%,其地域遍及内地所有的18个省区,以及盛京、吉林等地,中间超过700件的有山西、四川、直隶,超过300件是广东、江苏、湖北、福建、陕西,数量最少的甘肃省也有92件[44]。又据另一位学者统计,在总共6100件有关农业雇工的命案中,发生于乾隆元年(1736)至十年的45件,十一年至二十年643件,二十一年至三十年1235件,三十一年至四十年1855件,四十一年至五十年1055件,五十一年至六十年1267件[45],据参加档案收集整理者告知,乾隆四十一年以后数量的减少,主要是因为原档散失太多。如此看来,雇工的数量也是呈上升势头的。

为什么清代农业雇工队伍较前任何时期都庞大、而且发展势头也在增长?这除了乾隆以后土地兼并更趋严重外,亦与人口大量增加,出现人浮于地的情况有很大关系。正如有人所说:“天地生财只有此数,生齿日繁”,“渐多游手”[46]。朱泽云在《养民》一文中也说:“古之闲民十之一,今之闲民十之六”,这十之六的闲民中,有“无田之闲民,有无业之闲民,有有田而无田、有有业而无业之闲民。”[47]“闲民”们为了糊口养生,有的流人城市,也有的跑到山区边疆等人口较稀、有闲荒可垦的地区开荒、打工,其中有不少人成为农业雇工。湖南巴陵县(今岳阳)在以力谋生的农业、手工业队伍中,竟有一半是为人佣作者[48]。按照当时劳动力的配置结构,农业雇工肯定要超过从事其他的雇佣者。

人口增加,一方面造成社会上“浮口”的增加,但同时也促使人们想办法在同一块土地、或单位时间上取得更大的经济效益。这样就需要投入更多的劳动力。在南方平原区,一个有耕地10—20亩、北方有土地20—30亩的5 口或8 口之家,真正称得上能干农活的整劳动力也就是2—3人。农业具有季节性强、劳动密集的特点,在繁忙时节,只靠家庭2—3人,要搞精耕细作,或加上其他多种经营,是很难完成的,于是临时性的短工(日工)或季节工便成为必需的了。早在明代起,陕西关中一带就有雇佣麦客收麦的传统,每当“麦秋刈获,必须麦客,其人俱秦陇之民”[49]。类似关中这样的情况,在南方很多地方也都不同程摩地存在。至于论年或半年计的长工,更多地出现于少数富裕农民和中小地主之家,总人数亦少于短期工。

国家政策上的改变,对于促进雇工的发展也起着有利的作用。首先是在法律地位上,雇工、特别是短工,与雇主一般都是“同坐共食,彼此平等相称”,在身份是属于同等,即“凡人”。“凡人”是相对“雇工人”而言的。“雇工人”的法律地位虽高于奴仆,但与雇主(家长)间存在主仆名分,仍不平等。在“乾隆刑科题本”中看到的有关雇主和雇工发生命案档案,政府对雇工绝大多数是以“凡人”论处的。雇主和雇工间平等关系的出现,拓展了短工市场的范围,使得一些自耕农或佃农,也可利用劳作的间隙,临时“待雇求食”,劳动者的队伍扩大了。其次,政府实行“摊丁人地”的赋税改革和取消人丁编审后,对农民流动的控制大大放松了,许多在本乡本土无法获得生计的贫苦农民,亦可通过外出选择更多的机会,求雇的地域大大地开阔了。大批身份平等、求雇自由的农业雇工的出现,在农业生产关系中无疑是增加了新的因素,对于促进农业生产的发展,活跃农村经济,无疑是有益处的。

农业雇工,从原则上说应指那些没有自己的土地,或没有其他生产资料,专以出卖劳动力为生的那些人。实际情况远比这要复杂,特别是临时短工队伍中,有不少贫苦自耕农和佃农参与其间,类似半自耕半雇工和半佃农半雇工的情况。说到农业雇工的人数,这比佃农和自耕农更难匡估,如果排除临时参与雇佣的目耕农和佃农,比较单纯的农业雇工,大概超不过全部农业人口四10%。

在清代农业人口中,除了上述以外,还有少数佃仆和农奴,因不是主流,故略而勿述。

三、发展和制约并存

清代农业,从生产力的角度考察,最大的成就是在人口成倍增加的条件下,由于粮食总产提高,不但保证了全国黎民百姓基本不致挨饿,而且还能在有限耕地里,不断增加经济作物面积,促进农副业生产,发展多种经营,增强了农民的生存能力,这是18—19世纪中国农业所创造的重大成绩。

我们可以联系明代的情况来看,按据匡估,明万历间人口数是1.2亿—1.5亿,耕地7亿市亩(7.6亿明亩),人均耕地4.7—5.8亩。用将近5—6亩地养活一个人,在当时生产条件下,只要没有大的变故,那是不困难的。清康雍之际,耕地9.02亿市亩,人口1.5亿左右,人均耕地6亩,总体农业条件稍超过于明代,有人鼓吹的“康乾盛世”,正是在这样的物质基础上建立起来的。可在这以后,情况就日趋严峻,主要矛盾是人口增加速度超过耕地面积的增长。到1840年前后,人口达到41888万人,较康雍间增长了将近1.9倍,可耕地只增加12.75%,计11.5亿市亩,人均耕地2.75亩,较前减少3.25亩。这意味着要使农民的经济收入总体上不致下降,必须通过更多的办法来加以保证,前面我们提到的扩大耕地,重视水利兴修,提高复种指数、增加土地利用率,广泛引种高产作物以及增加经济作物种植面积,发展多种经营,都是为此所作的努力,而农民队伍内部某种带有结构性的变化,则有利于适应这种变革。但由此而来,农民的劳动投入也相应增加了,其主要表现为农业以外的相关作业投入的加大。

很多史料记载也证明了这一点。河南孟县,乾隆时已是“地窄人稠,按口计地,每人不足一亩”,故“通邑男妇”于种地外,“惟纺织营生糊口”[50]。湖北天门县, “无论山农、泽农,家必兼织”,“农隙即率妇子昼夜勤纺织”,而且随着人户滋繁,“在昔机杼不过十室而三,今(乾隆时)则十室而九矣”[51];直隶南宫县,乾嘉以后,亦是“妇人皆务绩纺”,即“男子无事亦佐之”[52]。处于丘陵山区的江西宁都、石城、瑞金等州县,嘉道之际,“计口授田不及二亩”,农民为了“上纳粮赋,下以仰事俯育”,满足“衣服、饮食、医药、婚嫁、丧葬之费”,必须于种粮外,“以其余力种植烟、芋、茶、桐,妇女绩苧为布以佐之”[53]。经济发达的沿太湖平原区和广东珠江三角洲农民,更是农、副、渔等兼而容之,并与市场密切联系在一起。

关于上述情况,有的学者称之为“过密化”或“过密型变化”,就是说农民收入的增加,是以加大单位劳动时间为代价的,劳动生产率没有相应提高,造成边际报酬的递减。并且说,这种仅敷糊口水平的小农生产,不会把农村引向“结构性质变”,即无法实现“近代化”。应该说,这是一种值得重视的见解,有其合理的内容,因为18、19世纪间,中国农业确实存在着“过密化”的情况,前面的例子也多少说明了这一点,但是不能绝对化。因为衡量农业生产的发展不只是单位时间的劳动报酬,而应与生产结构、制度变化和人的需求满足这样一些指标,综合进行考察,即既包含了生产力的进步,也看到生产关系的变化,并与流通、分配紧连在一起。照此看来,清代农业,至少在18世纪是有进步、有发展的。

其次,要看到不同地区不同的特点。中国地方那么大,各地的农业发展水平也千差万别,笼统的以一种模式来概括全部,就不一定合适。就以长江三角洲为例,有的学者认为是过密型增长,可也有学者通过明清水稻生产的考察,得出了另外的结论,他说:“我们认为,明清水稻亩产量确实在不断提高,直至清代中叶方达到其传统农业时代(1950年以前)的顶峰。特别值得注意的是,这个提高并不伴随有水稻亩均劳动投入的明显增加”。按照后一种说法,“过密化”就难以成立[54]。另如珠江三角洲,这在18、19世纪之交也是个人多地少、经济发展水平高于全国的地区,有的学者从对那里沙田经营的考察发现,在“18世纪以后,该地区沙田的经营,表现出一种相当粗放的形式,却为整个珠江三角洲迅速的农业商品提供了大量的商品粮供应。这一情况是在单位面积土地的劳动投入相对较少、单位面积产量相对较低的条件下发生的”[55]。这个例证表明,在这里,边际报酬递减的理论并不合适。

过密化理论的一个重要出发点,就是人口膨胀对农业造成的压力。其实中国在全国范围内出现人多地少的矛盾,那是18世纪末19世纪初的事,主要发生在传统农业区。那里的一些农民为寻求土地,不断向边疆、山区、海岛以及海外流迁,可有趣的是人口最密集的沿太湖平原和珠江三角洲,农民们不但很少外迁,而且随着工商业的发达和城镇的兴起,还有不少外地人口流向此地,使该地成为当时全国经济最发达、人们总体生活水平最高的地区,这说明不能过分夸大人口压力对中国发展所起的阻滞作用。

我们认为,18、19世纪之际的中国农业生产是有进步的,在农民队伍中所出现的某些变化是值得重视的,当然也有困难、有压力,存在着“过密化”的情况。总体来看,是发展和制约并存,如果不是外国帝国主义入侵打乱了这一进程,中国也有着向近代化迈进的因素和机会。

注释:

[1]程含章:《岭南集》卷六,《兴水利二十六陂记序》,《新开恒丰陂记》。

[2]乾隆《宁夏府志》卷二。按:文中有田地以分计,每分合50亩。

[3]乾隆《重修肃州新志·肃州附载》。

[4]梁家勉:《中国农业科学技术史稿》,农业出版社,1989年,471页。

[5]参见彭雨新、张建民《明清长江流域农业水利研究》,武汉大学出版社,1993年,333—334页。

[6]乾隆《正定府志》卷四,《清高宗实录》卷二一一,页七。

[7]陈弘谋:《培远堂文集》卷二九,《再申浚井泉檄》。

[8]王心敬:《丰川续集》卷一八,《答高安朱公》。

[9]道光《河内县志》卷一二。

[10]参见吴芳《清代北方井灌的发展及其作用》,《清代区域社会经济研究》,中华书局,1992年。

[11]陈树平:《明清时期的井灌》,《中国社会经济史研究》1983年第4期。

[12]光绪《南昌县志》卷五。

[13] 《明清长江流域农业水利研究》,190—191页。

[14]孙廷铨:《孙文定公奏疏》卷八,《请开曲麦疏》。

[15] 《宫中档雍正朝奏折》第22辑,52—54页。

[16]闵宗殿:《清代的人口问题及其农业对策》, 《清史研究通讯》1990年第1期。

[17]包世臣:《齐民四术》卷一。

[18]吴慧:《中国历代粮食亩产研究》,农业出版社,1985年,185—187页。

[19] 《清经世文编》卷三七,高晋:《请海疆禾棉兼种疏》。

[20]光绪《余姚县志》卷六,戴廷珠;《敕修海侯庙记》。

[21]许檀:《明清时期山东经济的发展》,《中国经济史研究》1995年第3期。

[22]史建云:《清代华北平原农村棉纺织业商品生产》, 《清代区域社会经济研究》。

[23]黄可润:《畿辅闻见录》。

[24]方观承:《御制棉花图跋》。

[25] 《荒政丛书》卷五,《救荒图说》。

[26]徐新吾主编:《中国近代缫丝工业史》,上海人民出版社,1990年,52页。

[27] 《中国资本主义的萌芽》,210—212页。

[28]拙作《清代粮食生产的发展》。

[29]上述数字分别釆自徐新吾主编《江南土布史》,上海社会科学院出版社1992年,180页,《中国近代缫丝工业史》,52页;《中国资本主义的萌芽》,212页。

[30]严中平主编:《中国近代经济史》,人民出版社,1989年,963页

[31]《明清时代封建土地关系的松解》,中国社科出版社,1991年,81页。

[32]《清圣祖实录》卷二一五,页四。

[33]《大义觉迷录》,《清史资料》第4辑,中华书局,1983年,31页。

[34]《清经世文编》卷三九,杨锡绂:《陈明朱贵之由疏》。

[35]根据《明清时代封建土地关系的松解》79页所列表格计算所得。

[36]参见《中国近代经济史》,801—820页。

[37]秦晖、苏文:《田园诗与狂想曲——关中模式与前近代社会的再认识》,中央编译出版社,1996年,80页。

[38]王毓铨:《莱芜集》,中华书局,1983年,363页。

[39]李兆洛:《养一斋文集》卷一四,《君赓颺家传》。

[40]《清经世文编》卷三○,盛枫:《江北均丁说》。

[41]《日知录集释》卷一○,《苏松二府田赋之重》。

[42]《康熙初年江苏长洲三册鱼鳞簿所见》,《中国经济史研究》1988年第4期。

[43]《清高宗实录》卷一七五,页一九。

[44]吴量愷:《清代经济史研究》,华中师大出版社,1991年,265—266页。

[45]刘永成:《清代前期农业资本主义萌芽初探》,福建人民出版社,1982年,65页。

[46]嘉庆《临安府志》卷一九,陈为詝:《应诏陈事务疏》。

[47]《清经世文编》卷二八,《闲民》。

[48]《清经世文编》卷二九,《巴陵志田赋论》。

[49]乾隆《宝鸡县志》卷一二。

[50]乾隆《盂县志》卷四上。

[51]乾隆《天门县志》卷六。

[52]道光《南宫县志》卷六。

[53]道光《宁都直隶州志》卷一一。

[54]李伯重:《天地人的变化与明清江南的水稻生产》,《中国经济史研究》1994年第4期。

[55]刘志伟、陈春声:《应重视传统农业发展的社会空间》,《中国经济史研究》1994年第1期。

原载《中国历史上的农民》