[隋唐五代]农家经济生活——《中国家庭史》第二卷第五章第二节

二、农家经济与市场的联系

古代农家经济是一个混合的综合经济,除了农业生产外还有畜牧业、林业、渔业和副业。只是不同地区不同时期各种经济所占的比例不一样而已。[1]总体而言,中国古代农桑并重,汉地农家主要采取男耕女织的经济生活模式,蚕桑与纺织是家庭最重要的副业。有诗描写其时农家夫妻生活云:“夫是田中郎,妾是田中女。当年嫁得君,为君秉机杼。精力日已疲,不息窗下机。如何织纨素,自著蓝缕衣。”[2]这首诗的前面三句是讲农家夫妇辛苦地过着男耕女织的生活。最后一句则暗示出,农家身上穿的是自家生产的粗布衣服,而精细的丝织品则被迫出售给市场或者交纳给官府。

中国的养蚕技术起源很早。[3]中古时代蚕桑业的中心在黄河流域,但南方的蚕桑业已经有一定的发展。中古的均田制度都有桑田或者种桑树若干棵的规定,可见蚕桑业的发达。《汜胜之书》中桑树苗的种植没有用嫁接的方法,但已经有黍、桑混种的。[4]唐代桑树苗木的繁殖方法也还是以种椹和压条为主,一般实行田问的问作栽培。根据《四时纂要·正月·移桑》的记载,由于采取修剪和压枝等技术培养出树干低矮的桑树,桑树栽培已经出现专业化和园圃化的倾向。这样,农家的桑树苗就有可能通过市场化的途径获得。

“一夫之耕,才兼数口,一妇之织,不赡一家”。[5]蚕桑等等副业收入究竟在家庭生活中占有多大比例,是很难一概而论的。北魏最初的均田制设计,一个农户拥有的桑田20亩,种桑50棵(出麻布之乡则给麻田10亩),其实是桑树之余,尚可以种植粮食作物。也就是说,桑蚕和粮食作物是混种关系,并非桑田只是植桑,其余农田才种粮。[6]蚕桑业的收入主要是为满足交纳赋税的需要,同时也有自家使用。但是,正如前面孟郊《织妇词》那首诗所显示的那样,也有一些农家除了普遍的自用纺织品外,应该还有一部分可以向市场出售。更有一些专业技术精良的织户,成为为官府提供上贡产品的专业户。

蚕桑的种植,根据杨际平的研究,《齐民要术》时代是每亩2.4株,《四时纂要》记载北方地区的专业桑园是每亩植9~10株。[7]前引“种桑百余树”则是有桑田10亩左右,与“种黍三十亩”之间的比例大体还是相称的。如果说“故人具鸡黍”描写的是小康生活的水平,那么富裕人家则是更上一层楼了。

此外的家庭副业还有果树和材用树木的种植,竹木器物的编织,酒、酢、酱、豉等的酿造,以及家禽家畜的饲养等等。据《云仙散录》“万鸭”记载,有人在鸭栏中蓄养鸭l万只,每喂一顿食,需要饲料5石米,则每养一只鸭,每顿饲料要0.05升米,大约相当于l两米左右。一只鸭一次喂食l两米,应该是可信的。可见圈养家禽的成本其实是很高的。

鸡肉也许不如猪肉贵重。据说唐太宗禁止御史到州县食肉,以免扰民,但是,吃鸡则不禁。[8]据《夏侯阳算经》卷下“说诸分”,5文钱可以买鸡3只。总之,尽管家禽的养殖成本高,收益并不很高,但是,它却可以成为农家获取货币的最方便途径,是农家比较普遍的副业。

唐代的商业活动相当繁荣,不仅许多非农家庭要依靠市场获得家庭的生活必需品和奢侈品,而且农家生活也离不开商品交换。即使是农村家庭消费和生计也打上了浓厚的商品经济的烙印。

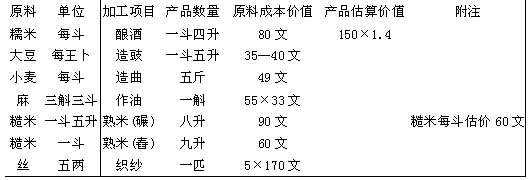

表5-4 唐农副产品加工增值估算

资料来源:《夏侯阳算经》卷下“说诸分”,辽宁教育出版社1998年版。

谷物加工需要碾碎机械。中古时代碓、磨、碾等机具加工体系获得进一步发展,尤其是水力动力机械的发明堪为重要成就。[9]一般农村家庭,男劳动力在田间劳作,家中的妻子和未出嫁的女儿少不了要承担粮食加工的任务,所谓“田家秋作苦,邻女夜舂寒”。[10]麦子的广泛种植使加工动力问题更加突出。粟米的食用可以不用水磨,但是,麦子却要磨成粉才好食用。所以,唐代碾硙(包括石碾和水磨)的推广,就是随着小麦的广泛种植和对于精细稻米加工需求的增长而发展起来的。农村的动力系统除了人力之外,当然主要是畜力、水力。一般农家未必需要配置碾硙这样的装置,于是市场化经营成为必然,从而就带来普通农家经济交换的需求。城市里有专门的以替人进行谷物加工的所谓“磨家”,使用牛作为加工的动力工具。[11]而像高力士等人占据渭水好的地势,设置水碾(硙),以提供小麦的加工服务,显然也是基于社会上有这个需求。

城乡居民还有许多生活用品,需要从市场获得,比如食盐的消费曾经是唐代后期很重要的一个社会问题。市场上的盐价很高,政府管制食盐的生产与销售,使不法奸商牟取暴利,盐成为许多普通家庭食桌上昂贵的消费品。还有布匹的染色,虽然根据《四时纂要》的记载家庭里掌握有一些简单的染料制备和染色工艺,但是,比较体面一些的面料的纺织与染色,就需要比较专门的织染技术与机械,这也需要到市场上去获得。

促使农家经济生活与市场发生联系的还有以下因素。第一,唐代社会上需要从市场上获得农副产品的家庭和人口有一个庞大的规模。唐代的县级城镇数以千计,州府级行政中心不下三百。这些城镇居民有相当多是不从事农业生产,而是从事商业、饮食、旅店、娱乐、工艺等行业的。唐代军队大约在百万左右,官吏之家亦以万计,僧侣、道士等不耕而食、不蚕而衣的宗教人士更是数量巨大,这些人家餐桌上的食品和卧室里的服装,当然不都是从市场上购买而来,但是,至少是从不同的途径交换或者变相交换而来。这就说明农家的产品具有比较广阔的市场空问。因此在农业生产技术已经在农业增收中占有比较大的比重的时候,农村家庭的相对专业分工就有可能比较广泛地存在。这就是说,农民家庭种植自己最拿手的作物能够取得最大的收益。这种情况又进一步加速了市场的发育和农家生计与市场的密切联系。《齐民要术》已经提到住在城市附近的人家,务须多种瓜菜茄子等,“且得供家,有余出卖。只如十亩之地,灼然良沃者选得五亩,二亩半种葱,二亩半种诸杂菜,似绍平者。种瓜、罗葡”[12]。各种蔬菜的经营管理十分复杂。这些菜蔬于自家食用之外,还可以买给城里人。可以看出城郊农村家庭与城市经济的联系。我们看到唐人小说《定婚店》中的陈婆就是种植蔬菜的,而且送到城里去卖。小说《张老》中的张老娶了一个士族家的女儿,他的职业也是种菜。白居易《卖炭翁》中这个以卖炭为生的老人的家庭主要消费品未必是自己种植的。

贾思勰《齐民要术》中还提到这样一件事:

一顷花,日需百人摘;以一家手力,十不充一。但驾车地头,每旦当有小儿童女十百余群,自来分摘。正须平量,中半分取。是以单夫只妇,亦得多种。[13]

能够种植一顷花的农户,至少是专业养花户,或者是有独立生活地位的富裕农户。他们利用农村贫穷人家的童工得以从事规模较大的花卉种植业(种花用来制作染料、香料等)。这里的“中半分取”可以看做是童工的工酬。[14]这虽然是北魏人的记载,但无疑也可以说明中古时期农村家庭在农业生产之外,还从事多种经营。《太平广记》有一则故事说:“九陇人张守琏,仙君山有茶园,每岁召采茶人力百余人,男女佣功者杂处园中”[15]。这位种植茶园的家庭恐怕也属于农村多种经营的专业户。

此类事都说明农村家庭临时雇佣的情况,而这正好可以与敦煌和吐鲁番的许多雇佣契约文书相印证。比如北凉玄始十二年(423)某寺院七月雇工项目有,“麦贰斛捌兜、禾粟肆兜,供雇小儿拾人,用蒿禾,并粮食”[16]。虽然这不是家庭雇佣,但是,文书中关于家庭雇佣的情况是很普遍的。农民家庭雇佣的主要原因大都是“缘家内欠少人力”,于是雇用某人“营作九个月”,雇价一般每月一驮麦,以及提供鞋与衣服之类物品。[17]

总之,唐代一般农民家庭经济生活,并不是一个完全封闭的经济体,它们与市场有千丝万缕的联系。这种状况大约也是与唐代城市里坊市界限被打破,农村圩市、草市等地方小市场逐渐兴盛的历史趋势相一致的。

注释:

[1]张泽咸:《汉晋唐时期农业》就分区对各地主要农业经济成分进行了描述。

[2]孟郊:《织妇辞》,《全唐诗》卷三百七十三,第4187页。

[3]参见章楷、余秀茹:《中国古代养蚕技术史料选编》,农业出版社l985年版。

[4]参见万国鼎:《汜胜之农书辑释》,农业出版社l980年版,第l68页。

[5] 《唐会要》卷八十三《租税》,第l815页。

[6]邢铁:《均田制与租庸调关系的辨析》,载《云南民族学院学报》l991年第2期。

[7]杨际平:《唐田令的“户内永业田课植桑树五十根以上”——兼谈唐宋间桑园的植桑密度》,载《中国农史》l998年第3期。

[8] 《新唐书》卷九十八《马周传》。

[9]参见王利华:《中古华北饮食文化的变迁》,中国社会科学出版社2000年版,第l47—160页。

[10]李白:《宿五松山下荀媪家》,《全唐诗》卷一百八十一,第l844页。

[11] 《太平广记》卷三百六十三《王愬》,第2884页。

[12] 《齐民要术》卷首《杂说》,第2~3页。

[13] 《齐民要术》卷五《种红花蓝花栀子花第五十二》,中华书局l956年版,第72页。

[14]此说参见石声汉:《从齐民要术看中国古代的农业科学知识》,科学出版社l957年版第64页。

[15] 《太平广记》卷三十七《阳平谪仙》,第235页。

[16] 《吐鲁番出土文书》第一册,第39页。

[17]唐耕耦、陆宏基主编的《敦煌社会经济文献真迹辑录》第二辑收入此类文书甚多,此处见《俄藏敦煌文献》第十六册(上海古籍出版社2001年版);录文见余欣:《新刊俄藏敦煌文献研读札记》,刊《敦煌学辑刊》2004年第l辑,第18页。