财竭商罄:晚明北京的“公私困惫”问题——以《宛署杂记》资料为中心的考察

【摘要】宛平知县沈榜撰写的《宛署杂记》,保留了万历前期该县大量的经济数据。通过对财政收入和支出数据的梳理,可以看出,当时该县已陷于入不敷出的财政窘境,主要原因是朝廷免除了下等铺户纳银,提高了契税的起征点并降低了税率,而该县承担的经费不但未能相应减免,反而逐渐增加。在赋役改革方面,该县取得明显进展,绝大多数项目都实现了纳银化或以银计算,夏税、秋粮內各项已合并征收,部分徭役摊入地亩。但也应看到,赋役改革远未最终完成,起运的地点和数量仍然极其琐碎分散,力役在徭役结构中仍然占据着主导地位。随着各地粮草物料的纳银化,北京的“商役”日益沉重,造成了经济凋敝和民生艰困。

【关键词】晚明;北京宛平县;赋役结构;财政赤字;商役;《宛署杂记》

【作者简介】高寿仙(1962—),男,河北东光人,北京行政学院《新视野》副主编、研究员,兼任中国明史学会副会长、北京大学明清史研究中心研究员、中国社会科学院历史所明史室客座研究员,主要研究明史和北京史(北京100044)。

【原文出处】《北京联合大学学报》:人文社会科学版,2010.4.22—34

一、引言

明朝历史上持续时间长、涉及范围广的赋役改革运动,早就成为学术界关注的中心课题。无论是赋役改革的总体进程,还是“均徭法”、“均平法”、“征一法”、“十段锦法”、“一串铃法”等形形色色的地方实践,都得到了深入细致的探讨,围绕作为改革之集大成的“一条鞭法”的研究成果尤其丰富,当然学者们的看法也不尽相同。毫无疑问,就其总体趋势和客观效果而言,“一条鞭法”确实是一项意义巨大、影响深远、给大多数百姓带来实惠的改革。但是,由于超经济强制的制度环境没有发生根本改变,各地区的社会经济状况差别很大,再加上政策推行者的素质和才能参差不齐,“一条鞭法”也带来一些新的问题。

尽管研究明代赋役改革的论著已极其丰富,但尚不能断言这场改革的各个方面、各个环节都得到了透彻的研究,对其负面影响的探讨尤嫌薄弱。这里仅列举本文将会涉及的两个问题:一是“一条鞭法”对没有或很少田产的商人和城市居民的影响问题。明人对这一问题的看法颇不一致。有人指出,“一条鞭法”将丁税摊人田亩,造成“富商大贾,列坐市肆,取利无算,而差役反不及焉”【1】,即认为此法利于商人而不利于农民,不符合“重农抑末”的精神。但也有一些人认为,“一条鞭法”给城市工商业者带来不利的结果。如叶权评论说:“一条编之法,其立意固甚善,然可革倍输之弊,不免复生铺户之扰。”①实际情形究竟如何,显然需要通过实证研究加以了解。另一个问题涉及对晚明财政体制的认识。学者们普遍认为,与赋役变革协同互动,明代的财政体制发生了从“实物财政”到“货币财政”的重大转变。这种判断当然是正确的,可以得到充足的史料支持。但其中有一个问题似乎尚未受到充分注意,即“货币财政”与“市场化财政”的联系问题,人们很容易将“货币财政”直接理解为依靠市场机制运作的“市场化财政”。我个人认为,两者之间存在着值得重视的差别,实行“一条鞭法”之后,明朝的财政体制很可能只是从“实物财政”转变为“有限市场化的货币财政”,即货币化的程序已经很高,而市场化的程度却相对不足,并未相应地形成“公共资本市场”。换句话说,从赋役形态或者说财政征收的角度看,确实是高度货币化了,但若从政府支用的角度观察,则会看到一种“伪市场化”现象,即强迫城市工商业者为其买办所需物品,从而把市场交易行为变成了沉重的徭役。

鉴于明代赋役改革所经历的曲折过程和表现出来的复杂形态,尽量多做一些地方性的个案研究,或许有助于对其做出更加全面的解释和评价。刊刻于万历二十一年(1593年)的《宛署杂记》,是宛平知县沈榜编撰的一部地方志性质的著作,不仅详细记载了宛平县的田地与人口数目、各项赋役数额及征收方式,还不惮繁琐地分类罗列了各种支出细目,为深入考察该县的财政状况和赋役制度提供了条件。【2】但利用该书资料也存在一些困难。原因是无论收入还是支出数据,都分散在全书不同的地方,而沈榜却并未给出一个汇总数字;另外,经费支出项目极其琐细繁杂,有些是数额相对固定的年度支出,有些是数额有所波动的年度支出,有些是数年一次的周期性支出,还有一些是时间不定的临时性支出,沈榜因是分衙门和类别记述,这些性质不同的项目遂被混杂在一起。总之,若想了解当时宛平县的整体财政收支状况,首先必须对该书记录的各种数据进行仔细的汇总和分辨。

20世纪60年代初,陈守实曾利用该书资料探讨“一条鞭法”施行后的丁徭问题②,一些研究明代赋役财政的论著也援引过该书中的资料,但迄今未有人对该书所载数据进行全面的梳理与分析。本文希望藉此个案了解一下晚明赋役财政的结构和运行实态,同时也希望从一个侧面加深对明代北京社会经济结构的认识。

二、宛平县的赋役结构与收入来源

作为明代京县之一的宛平县,辖境包括北京城中轴线以西的坊厢地带及城近郊区,但其实际管辖权主要限于乡村地区,城市区域另设兵马司、巡城御史管理。由于中央政府与地方政府同处一城,机构繁杂而重叠,导致了税收权力的分散化。大体说来,当时征诸宛平县地面的赋税,可以分为四类情形:一是征收和支解均由本县负责,包括田赋、皇庄子粒、役银、契税等。二是由本县负责征收,但其收入要如数转交其他部门,包括宫庄子粒、勋贵庄田子粒、廊房钱等。三是由其他部门负责征收,转交本县支用,铺行银即属此类。四是由其他部门征收,所得直接交人中央库藏,包括向城区房屋征收的房号钱(由五城兵马司征收),向过往货物课征的钞税(由顺天府所隶税课分司征收)和抽分(由工部所隶抽分竹木局征收)等。【3】因最后一类税收与宛平县完全无关,故下文不再涉及。

(一)田赋与养马编银

明代宛平县的土地关系比较复杂,出办田赋的土地称为“征粮地”。自洪熙年间以来,皇帝不断将一些田地赏赐给勋戚宦官,致使宛平县征粮地越来越少。【4】据统计,嘉靖末年宛平县官民田地共3427顷余,到万历二十年(1592年)仅余2865顷余,沈榜不免发出“宛地有限,而赏地无已”之叹。【5】明代的田赋有广狭二义:狭义的田赋特指对一般普通田地所赋的标准品物,而广义的田赋则包括随同田赋正项缴纳的所有税物。【6】大体说来,明初田赋项目相对较少,其后随着时间推移不断增加,明中叶以降越来越多的徭役项目也被摊人地亩。就宛平县的情况而言,万历二十年前后,田赋包括正赋和繇赋两大类,总称为“条鞭”。而正赋又包含夏税、秋粮、马草和盐钞四项。其中夏税、秋粮是正额田赋,马草属于田赋附加税。盐钞即户口食盐钞,最初是按实际人口数量征收,【7】后来变成一项定额税,或征米或征钞或米钞兼征,【8】明后期改为征银并摊人地亩。四项总计3668.7526两,各占比重为:夏税369.1876两,占10.06%;秋粮665.2442两,占17.86%;马草2424.3928两,占66.08%;盐钞209.9280两,占5.72%。其中马草一项独重,比其他三项总额还多出一倍有余。

繇赋属于由徭役转变为田赋的项目。明初的徭役分为里甲正役和杂役两类,正统年间将一些经常性的差役从杂役中划出,称为均徭,其中部分差役陆续纳银代役,遂有银差、力差之分。弘治以前,顺天府的均徭按三等九则之法派于人丁,到弘治年间“兼征地亩”、“计亩征银”,即将部分均徭银分摊于地亩。【9】摊人地亩的均徭,主要是“各衙门人役杂费”,万历二十年(1592年)共编银3541两零。其中支解各衙门者,数额最大的是会同馆马驴站银1213两零,其次是派征工部砍柴银624两零,此外还有会同馆馆夫、国子监膳夫、通政司铺兵、科道长跟皂隶,以及学院等衙门书办、皂隶、库秤、库子的工食银,本府修理公舍、乡饮酒礼、立春等项费用;在本县支用者,则有各官柴薪皂隶、马夫,各部门皂隶、书办、门子的工食银。

正赋和繇赋之外,征粮地还要出办养马费用。永乐十年(1412年),“令北直隶土民领养孳生马匹”,此为宛平县民饲养官马之始。养马的编役对象起初为丁,而且限于“土民”,即本地原有的土著居民,新迁入的“迁民”则不用承担此役。编丁标准是“江北五丁养一马,江南十丁养一马,二岁纳一驹”,宣德年间改令“北直隶三丁养骒马一匹,二丁养儿马一匹,每十年审编一次”。到弘治年间,对北直隶马政进行了重大改革,编役对象从“丁”转移到“地”:“令北直隶地亩以一半应差,曰征粮地;一半养马,曰免粮地。”当时规定每匹儿马免50亩,骒马免1顷,正德年间提高到每马编地150亩,共养马916匹。隆庆元年(1567年),养马数额缩减为441匹,遂将养马地平分,一半养马,另一半复转为征粮地。到万历九年(1581年),又将养马地和征粮地合并,一例征粮编马。万历十八年审编,额定养马441匹,平均每马编地6顷有余,折银25.89两,总计养马编银11074.7938两。【10】

万历二十年(1592年),宛平县征粮地实有2865顷54亩零。以此为基数计算,平均每亩出正赋0.0128两,繇赋0.0124两,养马编银0.0386两。三项合计共18285.3846两,平均每亩0.0638两。

(二)庄田子粒

除征粮地外,宛平县境内还有多种类型的官田,包括皇庄、宫庄、勋贵庄田、牧马草场、备边地等。到万历年间,除皇庄仍然征收本色谷外,其他均征收子粒银。【11】

皇庄起始于洪武年间,当时燕王朱棣将部分山后降民安置在宛平黄垡等地,听其用力开垦为业,明太祖朱元璋命以其地为燕王王庄。朱棣夺取皇位后,改称皇庄。迁都北京后,命以皇庄归宛平,共32顷87亩零,每亩征谷3升3合,以备水旱赈济,其他粮差永免。嘉靖年间,宛平知县又丈出余地3顷6亩,亦免其粮差,永不起科,每亩征子粒3升5合,上纳黄垡仓备赈。两项合计,共征子粒谷115石余。【12】

宫庄是指慈庆、慈宁、乾清三宫庄田,广泛分布于北直隶顺天、保定、河间、真定等府。宛平县境内只有慈宁、乾清两宫庄田,分别出现于正德末年和嘉靖末年。由于皇帝陆续将一些宫庄拨赐勋贵,其数量日益减少,到万历六年(1578年),遂将宛平香山等处田地168顷98亩零拨补宫庄。万历十八年,慈宁宫庄地30顷32亩零,每亩征银自0.01两至0.1913两不等,共银977.9870两;乾清官庄地68顷15亩零,每亩征银0.035两,共银238.5495两。每年征完后,轮佥庄头解赴顺天府。类解户部题进。【13】

勋贵庄田多得自皇帝的赏赐,也有一部分系获赐蠲免粮差的自置土地。处在辇毂之下的宛平县,“环城百里之间,王侯、妃主、勋戚、中贵护坟香火等地,尺寸殆尽”【14】。勋贵庄田的子粒征收方式分为两种:一是“本县征解”,即由宛平县代为征收,然后转解本爵,此类田地共216顷78亩零,每亩征银0.03两,共银650.3652两;二是“本爵自征”,即由庄田所有者按照官定数额自己征收,此类田地共68顷76亩零,每亩征银0.03两,共银206.592两。除上述两种外,还有一些庄田(包括宗室勋贵的护坟地、寺观免差地等)与官府无涉,完全由所有者自管自收,此类田地约229顷56亩。【15】

此外还有几种类型的官地:一是备边地,包括乾清宫原拨潞府今改备边地43顷39亩零,余地先拨潞府今改备边地21顷12亩零,前者每亩征银0.035两,后者每亩征银不等,两项共银217.581两。二是北高马房子粒地,共37顷99亩零,每亩征银0.03两,共银113.9955两。上述两类均由庄头解送太仓上纳。三是牧马草场子粒地,共11顷9亩零,每亩征银0.045两,共银49.914两,征解太仆寺上纳。四是首出备荒地,共8顷62亩零,每亩征银不等,共银28.9193两。【16】

上述官地的收入,除皇庄子粒谷115石、首出备荒地银28两零外,其他均属本县代征,所以沈榜有“城内房号,城近粒银,宛曾不获资其毫发之益”之叹。

(三)徭役折银

自永乐迁都以来,京县就以役重著称,导致户口流失。如正统元年(1436年),宛平县民诉称“在京二县杂役繁重”【17】。弘治元年(1488年),顺天巡抚彭韶言:“畿内之民,徭役繁重,而大兴、宛平、昌平、漷县尤甚。”【18】弘治六年,给事中林元甫言:“顺天府大、宛二县户口日减,差役日繁。”【19】明代中叶以来,顺天府也逐渐进行了赋役改革,将部分丁徭摊人地亩。但由于征粮地不断减少,摊人地亩的数额有限,大部分徭役仍以人丁为对象,甚至“移地之差而足之丁”,致使“役苦丁逃”现象无法改变。而官府册籍却往往维持原额,“户口死徙过半,而征徭之旧额犹存”【20】。如万历初年,册开人户13720户、81728口,其中成丁38049口,【21】实际数目远少于此。万历十七年(1589年)审定13809丁,除去优免及东厂柴煤户等,实编差丁13428丁。据沈榜所说,这也不是丁口实数,“率多逃绝不堪,名存实亡”。人丁分为九等,编银标准是上上则每丁1.64两,上中则每丁1.475两,上下则每丁1.31两,中上则每丁1.145两,中中则每丁0.98两,中下则每丁0.815两,下上则每丁0.65两,下中则每丁0.49两,下下则每丁0.316两。【22】

宛平县的徭役分为“实役”和“募役”,总称为“徭编”或“均徭”,编佥原则是“择上、中则编各衙门正头,其次为贴户,其次征银给募”。万历二十年(1592年),实役共1052名,通共编银3836.6两,依其服役场所又可分为五类:一是园陵之役,即天寿山园户及宗室成员和皇帝乳母的坟户;二是各坛场之役,即天、地等坛的坛户和神乐观库夫;三是内府之役,即内府各库、监、局的库夫、库子、油户、瓜户、藕户、冰户、磨户、兽医、斗级、打扫夫、土工等;四是各衙门之役,包括神宫监果户、上林苑园户、蓝靛厂靛户、锦衣卫土工,以及御马草场、天师庵草场和太仓库子;五是本县之役,包括预备仓斗级、看监禁子、更夫、库子。募役共197名,通共编银1492.9两。其在各衙门者,有都察院库子、刑部土工、工部苫盖厂夫、平津上下水闸夫、翰林院门子、国子监庙户等;在本县者,有西湖景桶子夫、各铺铺司兵、各巡司弓兵、广源闸闸夫等。【23】

此外,蓼草银也属于力役的纳银化。万历十九年(1591年)以前,宛平县每年须向内府酒醋局交纳蓼草2万斤,本县佥派蓼户采办,于铺行银内贴补脚价7两。这种做法给蓼户造成很大负担,到此年遂加以改革,每草一斤折银0.0025两,共折50两,仍补贴脚价7两,召商买进。【24】

铺行银也是一种代役银,征收对象是在北京城市从事工商业或服务业的铺户(也称行户)。直到嘉靖末年,京城铺户均要“当行买办”,即承当为内府和各衙门买办所需物品的徭役。嘉靖四十五年(1566年),对买办之役进行了改革,将在京铺户按照其资产状况分为三等九则,“皆征银人官,宫为招商市物”【25】,标准是上上则征银9钱,以下每则各递减1钱,至下下则征银1钱。铺行银起初由五城兵马司负责征收,解交户部转发听用,但“占籍行户”的锦衣卫官校则由锦衣卫负责征收,转交顺天府。此外,邻近北京的通州铺户也要承担买办之役,但因路远不便,早在弘治年间就已纳银代役,其银解顺天府转两县代为应役。隆庆五年(1571年),原由兵马司负责征收的铺行银,改为由宛、大二县径自催收。万历前期,两县每年实征铺行银10641.31两。宛平县“以坊铺多寡远近不一,乃参酌错综,定为四阄,俾佐领分任之”。万历十年(1582年),鉴于“都城小民困累”,皇帝谕令:“其铺行,果有典当、布行、杂粮等项,三百五百两至千两的,方许编行,其余不许骚扰。”但因操作困难,最后决定下三则免征,上中六则仍依原标准征银,征收权复由二县转归兵马司。自此以后,“所编银数,听五城、锦衣卫、通州等衙门各征完日解府,均发两县”。万历十六年审编,两县共编银5136.3两;而通州解补两县代办银,则只有800两零。按两县均分,宛平县所得铺行银约2968.15两。【26】

(四)税契银

税契银属于不动产交易税。万历五年(1577年)以前,京城“一应货物之税”由户部所属都税司和宣课司负责征收,“凡宫府所需,及各衙门大小杂费,咸取办之”,而宛、大二县只向城外田契征税,随十年一次大造黄册进行,会计其数上报顺天府,仅供地方公用。至于城内典买房屋,按律虽应征税,但并无掌行衙门。都税司大使周希林发现了这个渔利机会,遂“私擅契税”,其违法行为于万历四年败露。次年,经顺天府题请,户部议复,遂令宛、大两县负责征收都城典买房契税,标准是每银1两纳税3分。两县支应经费也相应增加,“宫府内外一应供应改取给之”,不久“又将免过赏赉地亩内里甲银两,改于税银抵补”。开征契税的最初几年,两县税银每至万金,但到万历十年,朝廷令典契与卖契40两以下者全免,40两以上者减半(每两征收1分5厘),征收事宜也由两县转归五城,以致民间纷纷逃税,税额顿减。据统计,宛平县万历十四年收过税银814两零,十五年584两零,十六年562两零,十七年588两零。十八年,抓获几名私刻公章犯人,罚没漏税千金,旬日内宛平即增税银2700余两,全年共收税银3107两零。万历十九年,经吏、户二部题准,令“凡买宅者,先赴两县税完,执契尾赴城挂号”,“民间始复稍稍投税”。是年共收税银2136两零。【27】

(五)本色与力役

万历年间,宛平县的赋役结构中,本色和力役所占比重已很小。实物部分,仅限于少量太庙荐新品物,但给百姓造成很大负担,沈榜说:“宛平京西等四图,岁办樱桃、沙果、桃、杏、李、栗,香山等四图岁办粳米、鲜藕,所贡无几,而杂费不赀,既不以是免其正差,又不议给以价。”【28】没有编银的力役项目,则只有以下三种:东厂柴煤户240丁、酒醋局酒户330名,均从宛平县在册人户中编佥;【29】女轿夫93名,从京城铺户中编佥【30】。这些人都要亲身应役,不给工食,但给予优免其他杂差的待遇。

此外,作为官有房屋和店铺的租金的廊房钱,实际上也是本色实物。燕王朱棣夺取皇位后,升北平为北京,因“商贾未集,市廛尚疏”,遂令在皇城四门、钟鼓楼等处盖建铺房,分为廊房和店房两种,前者“召民居住”,后者“召商居货”,总谓之廊房。宛平县境内共有廊房801.5间,按地方冲僻分为三等:其中大房443间,每间每季纳钞45贯、钱90文;中房29间,每间每季纳钞31贯、钱62文;小房329.5间,每间每季纳钞30贯、钱60文。店房16.5间,每间每季纳钞61贯、钱120文。全年四季总共纳钞126832贯、钱253664文,内有洪武钱39560文。钞、钱本来都是货币,此时却要佥点廊头,“计应纳钱钞,敛银收买本色,径解内府天财库交纳”。【31】这种现象可称之为“货币实物化”,颇值得关注。

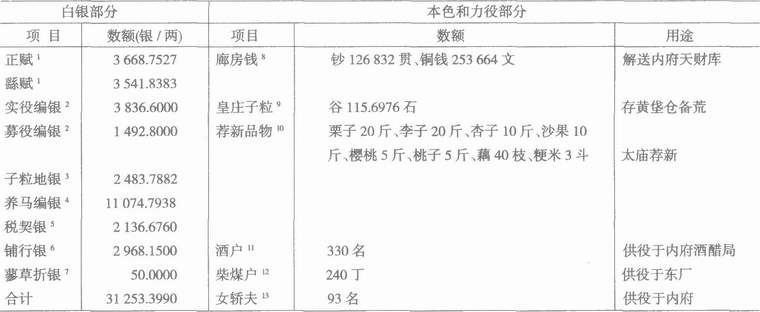

为便于直观了解,现将上述各项赋役收入整理为表1。其中正赋、繇赋、实役、募役、蓼草折银为万历二十年(1592年)数,子粒地银、养马编银为万历十八年审编数,契税银为万历十九年数,铺行银为万历十六年审编数(每五年一次审编,数内含通州解补银约400两),本色部分皆为历年沿用数。除契税银历年变化较大外,其他各项数字均较稳定。为求时间统一,本表通计为万历二十年数。此外,原书所列白银的数量,如以两为单位,有些数字细微到小数点后十几位(依次为钱、分、厘、毫、丝、忽、微、纤、沙、尘、埃、渺、漠、糢),本表保留到小数点后四位,不满毫者四舍五人。

表1万历二十年(1592年)宛平县的赋役定额

资料来源:1.《宛暑杂记》卷6,《繇赋》。2.同书卷6,《力役》。3.同书卷8,《宫庄》、卷18,《恩泽·田宅》。4.同书卷9,《马政》。5.同书卷12,《税契》。6.同书卷13,《铺行》。7月书卷20,《志遗五》。8周书卷7,《廊头》。9.同书卷7,《黄垡仓》。10同书卷14,《经费上·宗庙》。11周书卷15,《经费下·內府》。12.同书卷6,《人丁》。13.同书卷20,《志遗五》。

除上述常规性收入外,宛平县的其他收入很少,见于该书记载的只有自理赎银(犯法者用以赎罪的银钱),顺天府题本谓“二县自理纸赎每一年应有一百二十余两”,按二县平均计算,宛平县每年不过60余两;此项收入只能用于备赈,除非“行银支尽,别无措处”,才可以“申府酌量动支凑用”【32】。此外还有偶然性收入,沈榜提到两次:一次是万历十八年(1590年)七月沈榜到任后,发现“税契不足,率由假税及豪猾不税所致”,捕获了一批伪刻县印、契尾板的罪犯,罚没漏税千金(1000两左右)。【33】另一次是万历十九年,按照规定将一些年老马匹估价变卖,共得银170.7两,但此银须要“贮库听解”【34】,本县无权动支。

三、宛平县的财政支出与赤字根源

根据表1的统计,宛平县每年的赋役定额银数超过3万两,但本县“堪动钱粮”仅占其中一小部分。内中子粒银一项,除不足30两的备荒地银外,都要转解内府和其他衙门。繇赋、实役编银、募役编银、蓼草折银和养马编银,都遵循以支定收、收支挂钩的原则,所征银两只能用于特定项目,甚至根本不经官府之手,而由头役自行收讨,即便略有羡余,也为数甚微。《宛署杂记》所载种类繁杂的经费支出中,只有每年向皇帝和两宫皇太后进春一项系从“徭编银内支办”,用银总数不过51两。【35】宛平县实际得到并可动支的现银,主要有三项:一是正赋中扣除起运的存留部分,二是铺行银,三是税契银。其中存留银很难足额征收,使用上也受到限制。因此宛平县主要依靠行、税二银支应数量浩繁的经费,人少出多,财政状况日益恶化。

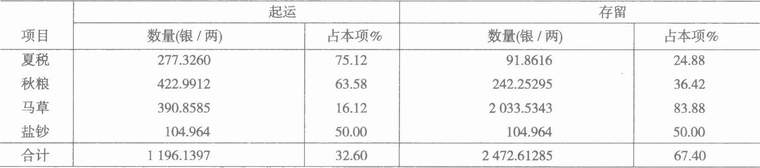

(一)正赋起运与存留

将田赋的一部分起运到京仓或边仓,是所有地方政府都要承担的义务,即便与中央政府同处一城的宛平县也不例外。宛平县正赋中包括的四个项目,都由中央政府事先划定了起运和存留的数额,而且各项的起存比例都不相同,其中夏税的起运比例最高,而马草的起运比例最低(见表2)。

表2万历二十年(1592年)宛平县的正赋结构

资料来源:《宛署杂记》卷6《繇赋》。

毫无疑问,起运过程中需要消耗一些费用,而起运仓口的分散和不合理大大加重了起运负担。宛平县起运银两总数不过1196两零,却要分送到十几个仓场,包括太仓银库、内府供应库、御马仓、锦衣卫驯象所内象房仓、光禄寺、御马内场、宣府在城草场、良乡县丰济仓、白羊口仓、古北口仓、南石渠仓、密云龙庆仓、横岭口仓、镇边城新城仓等。这些仓场大约有一半位于京城,另有一半位于其他州县境内,而且夏秋两税还要在不同时间起运,其繁碎程度可想而知。除解运太仓银库的马草银和盐钞银超过百两以外,其他项目均只有数十两甚或一二两。其中解送延庆卫所辖白羊口仓的棉布银,仅有2.3175两。明代财政结构的不合理和低效率,于此可见一斑。对此,沈榜曾痛加批评,并提出建议说:“宜具呈请详总查所属州县,将一应钱粮,除芝麻、棉花外,其余查照节年额派银数,彼此并解,近京者派以京仓,近边者派以边储,则道里近便,查考为易,下易于输纳,而上易于行催。可以无迟延,可以无拖欠矣。”【36】事实上,起运项目的合并决非地方政府所能决定,而朝廷却无意改变长期延续下来的“零星派解”方式。

表2所列的起运和存留数额,都是户部规定的数额。一般说来,起运必须足额,但存留受蠲免、拖欠等因素影响,所征往往远低于定额。万历十五年(1587年),顺天府丞宋仕等指出:“即有存留一项通融支使,年来率奉蠲免,征者又多逋负……两县额该存留银四千三百五十七两零,虽递年逋欠,完不及数,以五分为率,计所人亦约二千余两。”【37】万历十八年,宛平、大兴二县申称:“至于存留一项,原自不多,而一遇圣驾谒陵,并累岁凶荒,动免过半。”【38】宛平县存留额为2472两零,若按实征50%计算,则只有1236两零。对于这笔“存留备用”款项,沈榜没有明确记载其用途,从相关记载可以窥知主要有两项:一是应付朝廷不时之需。如“圣驾谒陵,合用钱粮,各年不等,俱本县存留支办”【39】。二是弥补经费之不足。万历十年,诏免铺行银和契税,顺天府题请“其公费不敷之数,于各存留银内动补”【40】。从《宛署杂记》所载经费看,当时支用存留银的常规项目,包括内官监冰窖稻草银(三年一解)、本县三年审编均徭和每年攒造官簿纸张工食银,每年平均支出73.2917两。除此之外,当铺行、税契银不足应付时,大约也要动支存留银抵补。

(二)经费支出情况

对于上自内府下至本县的各种经费支出项目和数额,《宛署杂记》做了巨细靡遗的记录,但要得到一个汇总数字却并不容易。因为这些支出项目并非都属于同一个年份,而且该书的记述标准也不够统一,有时是单记宛平县的支出,有时是合记宛平、大兴二县的支出;有时只是分列各种物品价格和人工费,有时则既有分类价又有汇总价;有的汇总价涵盖了该项目所有的物品和人工,有的则只包含部分物品和人工。

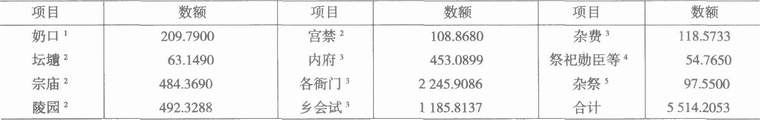

为了便于与上节所述财政收入对比,笔者整理出该县万历二十年(1592年)的一个常规支出简表(A表3)。除原本按年度计算(如无万历二十年数据,则以相邻年份数据替代)的项目外,其他数据按如下原则变通处理:1)凡属周期性的项目,按周期年数平均法计算出该年数额,如三年一次者即以总支出数除以3,与大兴县隔年轮办者除以2。2)偶然支出分三类处理:①恭上皇太后徽号、皇帝大婚、公主婚礼、藩王之国、纂修会典之类,属于不常遇到的偶然项目,无论是否发生在本年度,都不计算在内,另列入表4;②遇各陵兴造和妃后薨逝、大臣勋戚夷人病故、大小市曹、修理公廨仓监、保定决囚,以及府尹、知县等官到任之类,虽亦属临时性项目,但因遇到的几率较高,姑按每三年一遇平均计算【41】;③刊刻朝仪、筵宴考满阁下、日月食等偶然性项目,发生的几率更高,且数额均较微小,姑按每年一遇计算。3)凡属宛平、大兴二县分摊合办的项目,均按二县平均数计算。另需说明,表3所列仅为现银支出部分,至于宛平县出办的实物和力役,因为征收与支用混融难分,本文上节已予论列,故未列入此表;此外,凡从各州县解到长跟银、本府给发银内支出的经费,因未动支本县银两,亦未列入表中。

除表3所列年度性或周期性的常规支出外,朝廷遇有偶然性事务,也经常向宛平县摊派银两。笔者汇列散见于《宛署杂记》中的相关记载,制作成表4。需要说明几点:其一,据《明神宗实录》和《明史》,自万历八年到十六年(1580—1588年),皇帝曾6次到天寿山谒陵或阅寿宫,每次耗用钱粮不等,沈榜只记载了万历十六年一次的费用,其他几次姑且准此计算;其二,万历九年到十四年,共有4位公主结婚,沈榜记载了万历十四年延庆公主婚礼支出,并谓其他3位“婚礼相同”,所以4次婚礼支出均按此标准计算。顺天府题本曾谈到:“二县设附辇毂,每有卒然之费,如圣驾谒陵,则两县费约千余,大婚及选驸马等项,则两县费几四五百两。”【42】表中谒陵和公主婚礼的支出,均低于顺天府所言数额,看来实际费用可能还要多一些。其三,沈榜记载“遇重修《大明会典》”共用银144.87两,此项工作起动于万历四年,至十五年告成,历时11年,书中所记银数是历年总支出数还是每年支出数,不太明确,表4系按历年总支出数计算。总计从隆庆六年至万历十九年(1572—1591年)的20年间,宛平县的临时支出约3251.4301,每年平均162余两。除重修《大明会典》一项外,其他均用于皇室消费。

表3万历二十年(1592年)宛平县的常规支出(银/两)

资料来源:1.《宛署杂记》卷10,《奶口》。2.同书卷14《经费上》。3.同书卷15《经费下》。4.同书卷18《恩泽·祠祭》。5.同书卷20《志遗五·杂祭》。

(三)经费去向与赤字根源

研究明代的财政问题,不免要涉及中央与地方的财政关系。就制度理念而言,明代并不存在中央财政与地方财政的明显分野,所谓“起运”和“存留”,都是在中央财政机构统筹调度下的具体安排,而且存留中很大一部分也是用以支付宗禄、军饷等非地方性项目,地方政府的财政自主性很小。处在辇毂之下的宛平县,自然更是如此。在表3汇列的常规支出中,用于本县和本府(顺天府)者包含在“各衙门”中,每年平均用银数约为1144.3037两零,约占年度常规支出的20%;而且其中最大的支出项目,是“应付夫马口粮”,即向往来官员和使客供应交通工具和伙食,此项用银数历年略有起伏.万历十八年(1590年)共用816.5172两,万历十九年共用818.011两。其他80%的经费,均用于宫禁和中央各衙门。表4汇列的偶然支出,除重修《大明会典》一项外,其他均用于皇室消费。

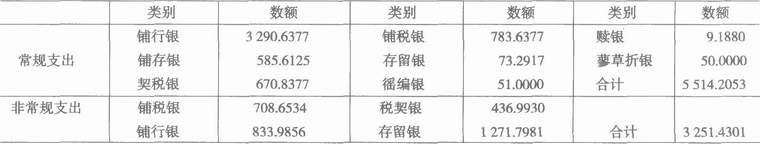

从动支本县银两的角度看,《宛署杂记》共提到7项。其中铺行银、契税银、存留银、徭编银和蓼草折银诸项,含义均很明确,上文已有说明。铺税银和铺存银两项,收人中未见相应名目,沈榜亦未说明其含义。但该书所录顺天府一份题本中,有“总计每年铺税不满四千”、“若铺税不复”等语,根据上下文判断,“铺税”乃是铺行银与税契银之合称。至于铺存银,应当就是积存的铺行银。表3所列常规支出共5514两零,其中支用铺行、税契二银的部分共5330余两,占96.7%;表4所列非常规支出共3251两零,其中支用铺行、税契二银的部分共1979两零,占60.9%(见表4)。

说明:按万历十六年谒陵支出数额计算。按万历十四年延庆公主婚礼支出数额计算。资料来源:1.《宛暑杂记》卷14,《经费上·宫禁》。2.同书卷15,《经费下·各衙门·礼部》。3.同书卷14《经费上·行幸》。4周书卷l4《经费上·宫禁》。5周书卷20《志遗五·宫禁传取》。6月书卷20《志遗五·藩王之国》。

表5宛平县动支银两的类别和数量(银/两)

对比表1和表3、表4,可以看出,当时宛平县已出现严重的财政赤字:常规支出中,铺行、契税、铺税、铺存几项银两共计5330两零,而铺行和税契两项每年收入只有5104余两,所人明显不敷所出。即使把实际征得的存留银,全部用于弥补经费之不足,也只够勉强应付,但这是不可能的,因为存留银还要应付皇帝谒陵等宫禁不时之需。事实上,表3、表4所列支出还不够完全。如契税改归宛、大二县后,二县“每年凑办安定、德胜门二课司银共八共八十两”;又如“各戚奏讨坟茔地价”,亦要从税契银中支出,万历十年(1582年)顺天府题本谈到:“奏讨坟价银,如近日姜泰、尚臣、陈嘉言各五百三十两,戴圣夫人金氏地价五千两。”合计多达6590两,以两县平均计,各支出3295两。沈榜记载各项经费时,这些均未列入。

明代后期,地方政府大都陷入财政困境,具体原因不尽相同。宛平县陷入财政困境的直接根源,是万历八年(1580年)将里甲银摘改于税契、铺行项下,万历十年又蠲免部分铺行银和税契银,而该县承担的经费却未相应减免。万历十五年,知县徐启东申称:“一县之设,自有一县之费,向缘本县积贮充溢,是以支取繁多。未尝告窘。自万历十年,题请税契四十两以下,并铺行下三则,悉行蠲免外,遂致积贮空虚,而旧派、抵解、抵支,取足于二项之中者,犹然如故,于是乎县吏束手无策,坐虑咎谴,甘冒那移借贷之禁,而姑为苟且塞责之谋矣。”万历十八年,继任知县沈榜也申称:“本县先年积贮充溢,支解未窘,自万历十年以后,蒙本府题,将典契及买契四十两以下者,并铺行下三则银两,悉行蠲免,遂致取用不足,而旧派一应支解,犹然如故。”此外,张居正去世后,朝廷开支快速增加,“宫府传宣,岁时有之”,也是造成两县“大匮”的重要原因。二县申文谈到:“二县设附辇毂,每有卒然之费。……当其宫府取办之时,势急燃眉,稍一迟违,责谴交至。……两县惟以三项裁减之银,而欲应年有增加之费,遂至六七年间,官储一空,日甚一日,借支者无从处补,拖欠者无可起解。”

据统计,万历十五年(1587年),宛平县额办、杂派各项钱粮每年通共用银6671两零,而收入只有铺行银2800两零、税契银583两零,“除将行、税二银尽数支销外”,每年尚缺银3300余两。为了应付开支,历任知县只能“甘冒挪移借贷之禁,而姑为苟且塞责之谋”,挪用其他衙门寄库银两以补塞缺口。万历十八年沈榜上任时,“交盘税银止五十二两,而所应支解项下新旧尚有四千余两”。由于每年收入不抵支出,此后财政赤字进一步加大,不两年沈榜即谓“今则借欠几八千余”。面对这种人不敷出的局面,宛、大二县疾呼“供应之繁,与库藏之匮,未有如是之甚者”,顺天府也不免慨叹“公私困惫之极”。【43】《万历顺天府志》评论说:“顺天为王畿,其用不赀,既已浮于他郡,而二邑属辇毂下,又视他邑独最。人不锱铢,出则什百,非有神输鬼运,其能不虚如覆钟也。”

四、货币财政下的配户当差:编役与金商

明初确定的赋役财政体制,到明代后期已发生了重大变化,其标志是赋役的纳银化和财政的货币化。这种变化得到学者们的积极评价,认为它能够促进商品经济的发展,有助于超经济的人身依附关系的松解。就总体趋势而言,这种认识勿庸置疑是正确的。但应注意,赋役纳银实际上包含着多种不同的形式,作为实物和力役替代物的白银,表现出来的并不一定是纯粹的货币经济关系,也可能仍然蕴含着力役的因素。此外,由于宫廷和各级衙门最终需要的是实物和劳力,倘若不能真正按照市场原则运用折收的白银,就可能导致力役的转移和变相徭役的出现。

(一)徭役折银的复杂形态

明代赋役纳银化经历了一个长期过程,各地情况千差万别,官方册籍和地方文献中的相关记载也很不统一,而且往往与实际情况不相符合。比如,对于早已折银征纳的赋役项目,官方册籍往往仍以原来的本色名目和单位加以记载。以刊刻于万历十年(1582年)的《万历会计录》为例,其中关于宛平县田赋的记载,除户口盐钞是以银为单位外,夏税、秋粮和马草均以实物为单位(麦、米为石、斗、升等,绢为匹、丈、尺,棉花绒为斤、两,马草为束)。不过,从其关于顺天府见额赋税总数的概述中,可以看出起运部分均已折银收纳,而存留部分似乎尚保持着本色状态。【44】将《宛署杂记》的记载与之比对,可知不止是起运部分,存留部分实际上也已折收白银。

另一种情况则相反,即官方册籍中以银为计算单位的项目,实际上未必真正纳银化了。如在《宛署杂记》中,除特殊情况下保留的少数力役(酒户、柴煤户和女轿夫)外,其他徭役项目都以银为计算单位,似乎均已实现了纳银化。但仔细观察,真实情况却相当复杂。笔者姑且划分为三种类型:

第一,征银除役型。即实现了银与役的完全脱钩,地方政府征收银两后,按规定数额解交或支付有关衙门或官员,至于是否雇用人役,由收银者自行决定。沈榜所说的业已摊人地亩征收的“繇赋”,即属此类。以柴薪皂隶为例,官员们得到皂隶银后,并不一定雇用皂隶,这笔银子实际上成为他们的薪外津贴;再如站粮银,只要按规定数额解交会同馆即可,本县无需编佥马驴车辆户,或通过雇募向其提供车辆人役。蓼草采办原属力役,在改为折银召买后,也实现了银役脱钩。

第二,征银募役型。此即沈榜所说“募役”:“查照丁则征银在官,听募役领给。”【45】官府按规定工食标准征银后,一般都要雇募相应人役。因是征收与雇募逐项对接,雇价需要保持稳定,不能根据市场行情随意增减,如需调整也必须得到上级批准。如万历十八年(1590年),本县皂隶、门子“告加工食,申准批允,每名增添银一两,于空丁银内支给”【46】。这种类型大致实现了银与役的分离,但仍存在着超经济强制关系。比如属于“募役”的铺司兵,除负责传递公文外,若遇合干衙门春秋上陵,“则铺司兵每行供夫六名,约往返费且数金”【47】。

第三,编银佥役型。沈榜所说的“实役”和“马户”,均属此种类型。实役的佥派办法是:“择丁之有力者,佥为正户,次为贴户,各照丁则银数,取足所定工食,而止编给由票,自行收讨。”【48】马户的编佥办法大体相似:官府选择地多的人户,每马编佥马头一名及贴户若干,“给帖付马头收执”,“如遇外州县解到官马,挨次领养,马头照帖计日收讨银数,不许轮派贴户喂养”【49】。这种类型的特点,是银与役仍然紧密黏连,官府只是制定出一个征纳标准,由“头役”执凭官府颁发的由帖,自行向贴户收讨,至于贴户是否如数支付或者正户是否额外勒索,官府一般不再过问。从沈榜所说“由票又系民间自收,随所有刍豆,辄得因时取给,不必征银”,可知马役虽然是按银编佥,实际上贴户支付的可能是刍豆而非白银。

上述复杂的折银形式提醒我们,对待晚明文献中以白银为单位的统计数字,不能一概而论,必须具体情况具体分析。有些情况下,原有的力役编佥仍在持续,只不过因为改用白银为计算单位,力役遂被包裹上一层白银外壳。在万历年间的宛平县,第三种类型仍然占有主体地位。在总共19996两零的役银中,征银除役型(繇赋和蓼草折银)约占18%,征银募役型(募役)约占7%,而编银佥役型(实役和养马编银)约占75%(数据见表1)。更为严重的是。虽然原则上应编佥地多丁众者为头役,但这些人大多借故脱免。以养马为例,“富足大户,多不乐养马,势必转丸及之贫户,而无赖者乃更乐以其身为头役,暨收草料之利”,从而出现很多弊端。除这些正式的徭役外,还有一些其他类型的差役,如沈榜谈到,城内的火甲和城外的保甲,给城乡居民造成很大的经济负担【50】。

(二)经费解办的多种方式

宛平县的经费支出,不仅项目和数额繁琐细碎,其解(解纳银两)、办(办送物品)方式也多种多样,可以归并为以下几类:

第一,由官府负责解办,包括“差官解”、“吏解”、“吏办”、“关文皂隶头解”等。“差官解”见于解送额派抬柴夫银的场合,“关文皂隶头解”见于解送写本书办工食银的场合。至于“吏解”和“吏办”,见于多个项目,是宛平县经费支办的主要方式。

第二,由乡村役户负责解办,包括“大户解”、“马户解”等。“马户解”只在刑部朝审的场合见到一次,而“大户解”的场合则相对较多。所谓大户,是广泛存在于华北各地的一种徭役,其职责与南方的粮长相似,主要负责收解赋税,一般从上中等人户中选充,每年轮流担当。【51】让大户、马户解办从铺行银、税契银中支出的项目,应该属于本等之外的附加徭役,给他们增加了额外的经济负担。

第三,由城市铺商负责解办,又可细分为四种:一是召募商人办纳。如太庙荐新品物“召商领办”,由于定价较高,“众商至抗争趋之”。酒醋局所用2万斤蓼草,原来征纳实物,万历十九年(1591年)改为“召商办进”。二是“商人同该吏办送”。太庙正祭品物采用此种方式办纳,当以商人为主,吏胥负责督促监督。三是令有关商人解办。如本府造册等所用纸张及工食银等,由“店家解”;尚宝司所用宝色油和木炭、惜薪司所用糯米、工部所用焰硝等,由“商人解”。四是令城市铺户(又称行户)解送。如户部攒造赋役黄册、礼部重修《大明会典》、刊刻朝仪所用经费,皆由“铺户解”;殿试时所用登科录纸张等“二县召商分办”,礼部所用住宿床帐、家火等则“拘行户解送”。

上述解办方式多达十余种,堪称繁杂,这也是财政不合理的表现之一。当然其中绝大多数项目都已采用吏解、吏办的方式,不再役及百姓。官吏解办之外的其他方式,如“大户解”、“马户解”、“铺户解”等,则都还带有明显的徭役色彩。其中有的方式动支银两不多,最少的“马户解”仅1钱,是从行银支出的租赁两匹快马的费用。有的方式则动支银两较多,如召商办送,仅登科录纸张等物一项,宛平县就用银223两零。在明代,无论是办送物品还是解纳白银,都不是一件轻松的事情,不但要耗费时间甚至贴补运费,交纳时还往往遭到吏役的勒索盘剥。以廊头进纳钱钞为例,“有如美钞而目之滥恶,旧钱而指为新伪,一不当,再易之,甚至三四易,仅一往还变置之间,而贵人贱出,费已不赀”,以致“凡应廊头者,率至破家”。【52】事实上,即便是在“召商买办”的场合,正如下文将要论述的,也往往存在强迫性的成分,最终演化成为一种新的徭役。

(三)力役转移与佥商的泛滥

从中央政府的角度观察,征收赋税的目的是为了满足消费需求。当所征为实物时,可以直接消费;而当所征为白银时,则必须通过某种途径使白银转化为实物。除了让宛平、大兴及近畿州县办送部分物品外,中央各衙门获取所需物资的主要方式,是让北京铺商为其买办,最终演化成为沉重的徭役,是造成北京经济凋敝和民生艰困的重要根源。这种现象,可以称为“力役的转移”,即徭役从实物交纳者身上转移到京城买办者身上。

明代前期的赋役财政体制以实物为本,内府及中央各衙门所需物品主要依靠贡赋途径获取,但仍有一部分需要采买。当时的做法,是让宛平、大兴二县的铺户平均分摊买办任务,并逐渐形成了一套定期化的清审制度,将铺户编成“铺行”,让他们轮流服役。这种方式称为“铺户买办”、“铺户之役”、“铺役”、“当行”等。随着时间推移,铺户承担的买办项目和数量越来越多,而官府压抑价格和拖欠价款的情况日益严重,两县铺户不堪重负,朝廷不得不时常加以清理整顿。到嘉靖四十五年(1566年),最终废除了铺户买办,改为纳银代役。但是,其后遇有“宫府不时之需,取办仓卒,而求之不至,且行银不敷,多至误事。当事者或以贾祸,不得已复稍稍诿之行户,渐至不论大小,俱概及之”。铺户既要交纳铺行银,又不能脱免买办之役,自然要“群然告匮”。奉命清理铺行的给事中郑秉厚等奏言:“臣等吊查铺行支销款目,如内府供应及五府六部各衙门年例杂费,乡会科场各等用,至为浩繁,中有不必赔补而利在者,则奸商包买包纳;有赔补数倍而害在者,则拘铺户领价,责之买纳销批,此非铺户今日之膏盲乎?”【53】

明代中叶,于“铺户买办”之外,又出现了“召商买办”,简称“召买”。这本来是一种市场交易行为,其方式有两种:一是官府将所需物资、交纳地点和价格标准公示,商人应募交纳物资后,官府按规定价格向其支付货款;二是官府按照估定价格将资金预付给商人,由商人按照规定的品种和数量购办所需物资。嘉靖以前,对各地解京粮草物料的折银有所限制,在京召买的范围和数量有限,给价也比较及时,因而颇受商人青睐,正德二年(1507年)户部主事张文锦往顺天府召商纳草,还发生了“众商拥门争人,有蹂践死者”的事故【54】。嘉靖八年(1529年)规定:“今后各仓场粮料草束,征银解部,召商上纳。”【55】嘉靖十年题准:“今后各处起解京库物料,果系本地无产者,许于批文内,明开某物若干,折征价银若干,到京召商上纳。”【56】由于外地钱粮物料率皆折银输京,在京召买的项目和数量急剧膨胀。

原来铺户买办中存在的诸多弊端,在召买中也很快出现,以致商人不肯主动应募。有关部门为了及时得到所需物品,便只能依靠政治权力强迫商人买纳,于是“召买”一变而为“佥商”,即成为强迫性的徭役,故又被称为“商役”。凡需要置办粮草物料的衙门,均有专属商人,如惜薪司有柴炭商人、户部有巡青商人、工部有十库商人等。商人一旦被佥,往往不数年即罄产破家,为了保证有殷实商人可供役使,各衙门陆续建立了商人审编制度,大多是每四年一次审编,贫乏者另行佥补。鉴于商人竭力逃避,到万历后期,“佥商”实际上变为“拘役”:“责令旧商开报人户,密付五城,薄夜拘之,如缉巨盗。”【57】佥商危害甚大,正如工科给事中王元翰所说:“京师数万金之家,一挂四司铺户,无不荡产罄赀,因而投河经渎,言之酸鼻刺心。”【58】宛平知县刘曰淑奏言:“今京师之下,一遇佥商,遂罄资本。”【59】巡视银库御史李邦华针对“岁用商役破家办纳”,亦上言:“辇毂之下,駿削苦尽其皮毛,怨恫声彻于晨昏。臣每见各商抢地呼天之景,心侧神惨,而卒莫为之计也。”【60】可以说,从地方征收的角度看,纳银或许使百姓得到一定实惠;但从中央支用的角度看,纳银却使京城居民遭受深重灾难。这是因为,原来由地方纳户承担的徭役,实际上随着白银流转到京城居民身上。在评估明代赋役改革的社会经济影响时,对这一点不应忽视。

五、小结

由在任知县沈榜撰写的《宛署杂记》,保留了万历前期北京宛平县的大量经济数据,其中对于万历二十年(1592年)及此前数年间该县财政收入和经费支出的记载尤其细致详赡。通过这些数据可以看出,与大兴县一同分辖着北京城及附近乡村的宛平县,其财政结构与在外州县既有共同性又有独特性。尽管乡村赋役仍是财政收入的主要来源,但在城市区域征收的铺行银和契税银已占极重要的地位,甚至取消了其他州县普遍征收的里甲银,改于行、税二银内抵补。事实上,由于徭役折银一般都要用于特定项目,甚至是由正户自行收讨而不经过官府之手,而存留的正赋又往往很难足额征收,且大多用于宫府不时之需,宛平县需要承担的上自内府下至本县的各种经费,主要都是从行、税二银中支办。万历十年以前,铺、税二银征收数量较大,虽然支费繁多,宛平县尚能从容应付。到万历十年,皇帝诏令免除京城下三则铺户纳银,提高了契税起征点并降低了税率,而两个京县承担的经费不但未能相应减免,反而逐渐增加,宛平县遂沉陷于人不敷出的财政窘境。

透过《宛署杂记》中的资料,还可以观察“一条鞭法”的实行情况。正如学者们反复指出的,赋役合并和赋役纳银是明代赋役改革两大明显的趋势和成就。但在不同地方,这两者的具体表现差异很大。毫无疑问,宛平县在赋役改革方面取得明显进展,绝大多数项目都实现了纳银化或以银计算,夏税、秋粮内各项已合并征收,部分徭役摊人地亩。但也应看到,赋役改革远未最终完成。如钱粮由“分收分解”变为“总征分解”,当然是一种进步,但由于起运的地点和数量依然保持着“零星派解”的琐碎分散状态,也就难以解决财政体系不合理和低效率的痼疾。在徭役折银方面,宛平县存在着“征银除役”、“征银募役”和“编银佥役”三种类型,最后一个类型实际是披上一层白银面纱的力役,而且在宛平县的徭役结构中仍然点据着主导地位。除宛平县本身的徭役外,随着粮草物料的普遍纳银化,原由各地纳户承担的徭役转移到京城居民身上,被称为“召商买办”、“佥商”的“商役”日益泛滥,对北京的经济和民生造成沉重打击。

注释:

【1】葛守礼:《葛端肃公文集》卷3,《宽农民以重根本疏》。

【2】纂成于万历二十一年的《顺天府志》,对相关内容也有记载,但远不如《宛署杂记》详细。两书所载个别数字略有出入,可以参看。

【3】《万历顺天府志》卷3,《食货志?田赋》云:“所谓房号,即间架也;所谓钞税,即征商也。”

【4】参看《明宣宗实录》卷9,洪熙元年九月庚戌条;卷11,洪熙元年十一月癸亥条。《明英宗实录》卷7,宣德十年七月庚辰条;卷32,正统二年七月乙未条;卷61,正统四年十一月壬申条;卷109,正统八年十月甲午条;卷212,景泰三年正月丙午条;卷291,天顺二年五月癸丑条。《明孝宗实录》卷143,弘治十一年十一月甲午条。

【5】《宛署杂记》卷6,《地亩》。

【6】参看梁方仲:《明代“两税”税目》,载《梁方仲经济史论文集》,中华书局,1989年版。

【7】参看《万历大明会典》卷41,《户部二十八·经费二·官民户口盐钞》。

【8】景泰六年宛平县奏:“今年户口盐粮,户部定拟一半纳米。近被水灾,人民缺食,乞俱纳钞。候丰年,如旧纳米。”见《明英宗实录》卷260,景泰六年十一月己亥条。

【9】《明武宗实录》卷19,正统元年十一月乙酉条;《明世宗实录》卷21,嘉靖元年十二月癸巳条。

【10】《宛署杂记》卷9,《马政》。

【11】《万历顺天府志》卷3,《食货志·田赋》分为四项记述:进宫子粒,1115.6156两;马房子粒,113.9955两,备边,217.5812两;给爵,796.014两。

【12】《宛署杂记》卷7,《黄垡仓》。

【13】《宛署杂记》卷8,《宫庄》。

【14】《宛署杂记》卷4,《山川》。

【15】《宛署杂记》卷18,《恩泽·田宅》。

【16】《宛署杂记》卷8,《宫庄》。按,另据卷15《经费下》“户部”条,北高马房子粒银系由庄头解送通州。

【17】《明英宗实录》卷22,正统元年九月丁巳条。

【18】《明孝宗实录》卷10,弘治元年闰正月丙寅条。

【19】《明孝宗实录》卷75,弘治六年五月癸酉条。

【20】《明世宗实录》卷62,嘉靖五年三月戊申条。

【21】《万历顺天府志》卷3,《食货志·户口》记载:宛平县原额14441户、61215丁口,实在14441户、62067丁口。此亦为册籍数字,大大高于实际户口数。

【22】《宛署杂记》卷6,《人丁》。

【23】《宛署杂记》卷6,《力役》。并参看《万历顺天府志》卷3,《食货志·徭役》。

【24】《宛署杂记》卷20,《志遗五》。

【25】《明世宗实录》卷557,嘉靖四十五年四月庚辰条。

【26】《宛署杂记》卷13,《铺行》。

【27】《宛署杂记》卷12,《契税》。

【28】《宛署杂记》卷14,《经费上》、卷15,《经费下》。

【29】《宛署杂记》卷6,《力役》;卷15,《经费下·内府》。

【30】《宛署杂记》卷20,《志遗五》。

【31】《宛署杂记》卷7,《廊头》。

【32】《宛署杂记》卷13,《铺行》。

【33】《宛署杂记》卷12,《契税》。

【34】《宛署杂记》卷9,《马政》。

【35】《宛署杂记》卷14,《经费上·宫禁》。

【36】《宛署杂记》卷6,《繇赋》。

【37】【40】《宛署杂记》卷13,《铺行》。

【38】《宛署杂记》卷12,《契税》。

【39】《宛署杂记》卷14,《经费上·行幸》。

【41】据《宛署杂记》卷3,《职官》,自隆庆元年到万历十八年(1567—1590年)的24年间,共有9位知县到任,平均2.7年一次。

【42】《宛署杂记》卷12,《契税》。

【43】以上俱见《宛署杂记》卷12,《契税》、卷13,《铺行》。

【44】《万历会计录》卷15,《北直隶·见额·顺天府》。

【45】《宛署杂记》卷6,《力役》。

【46】《宛署杂记》卷3,《职官》。

【47】《宛署杂记》卷5,《铺舍》。

【48】《宛署杂记》卷6,《力役》。按,该书所列“实役”内,有“园陵之役”一项,计园、坟户156名。此项折银可能有所反复,《万历顺天府志》卷3,《食货志·徭役》云:“陵户、坟户编银甚善,方奉旨,而守陵内臣题奏仍编人户,户部覆奏不可得。是在有司调剂之,俾无累可也。”

【49】《宛署杂记》卷6,《地亩》、《繇赋》;卷9,《马政》。

【50】《宛署杂记》卷5,《街道》。

【51】参看谷口规矩雄:《明代华北の“大户”について》,载氏著:《明代徭役制度史研究》,同朋舍。1998年。

【52】《宛署杂记》卷7,《廊头》。

【53】《宛署杂记》卷13,《铺行》。

【54】《明武宗实录》卷22,正德二年闰正月己巳条。

【55】《万历大明会典》卷28,《户部十五·会计四·京粮》。

【56】《万历大明会典》卷30,《户部十七·库藏一·内府库》。

【57】《明神宗实录》卷440,万历三十五年十一月庚子条。

【58】《明神宗实录》卷419,万历三十四年三月壬辰条。

【59】《明神宗实录》卷460,万历三十七年七月壬辰条。

【60】李邦华:《文水李忠肃先生集》卷1,《条陈太仓银库疏》。

参考文献:

①叶权.贤博编[M]//中国社会科学院.明史资料丛刊:第1辑[N].南京:江苏人民出版社,1981:191.

②陈守实.一条鞭法施行后的丁徭问题田.学术月刊,1962(7):46—50.

On Budget Deficit and Businessmen Poverty of Beijing in Late Ming Dynasty

——Centered on the Information of Wan Shu Za Ji

Gao Shouxian

Abstract: In Wan Shu Za Ji by Shen Bang, the mayor of Wanping county, a large number of economic data of early Wanli period is saved. Compared the data of revenue and expenditure, it can be revealed that this county deeply fell into the financial plight, mainly because the state exempted from part of the taxes, heightened threshold of contract tax and cut down the tax rate, but the expenditure borne by this county was increased rather than being de creased. On taxes and corvee reform, this county made remarkable progress, but far from its achievement. Destina tion and number of transportation was still extremely trivial dispersed, and force service is still the dominant position in the corvee structure. With materials silverized, the “businessman corvee” in Beijing was increasingly heavy, which caused economic recession and people’s tough livelihood.

Key words:Late Ming Dynasty; Wanping county; structure of taxes and corvee; budget deficit; businessman corvee