福格尔和恩格尔曼:《十字架上的岁月:美国黑人奴隶制经济学》

——《创新与融合——美国新经济史革命及对中国的影响(1957—2004)》第三章第三节

第三节 福格尔和恩格尔曼:《十字架上的岁月:美国黑人奴隶制经济学》

奴隶制问题一直是美国史学界的热点。20世纪初,当时的南方史学家乌尔里克·菲利普(Ultrich B.Philips)认为,奴隶制是一种父家长温情主义的、非盈利的、保持白人至上的制度。奴隶主是和善的,他们追求的不是利润,而是一种生活方式。黑人是天生懒散的、漫不经心的、有点狡黠的。种植园是把黑人从非洲野蛮制度下解放出来,使他们日后得以享受文明生活的预备学校[1]。这种解释主要是基于种族主义的。从40年后半期开始到50年代,种族主义说受到了批判,黑人是残酷的奴隶制的受害者之说开始占上风。斯坦普(Kenneth B.Stampp)认为,虽然对于奴隶主来说奴隶制是盈利的经济制度,但对奴隶来说,该制度是野蛮的、具有压迫和剥削性质的。种植园绝不是什么所谓的“预备学校”,而是建立在囚犯劳动基础上的工厂[2]。埃尔金斯(Stanley M.Elkins)也拒绝了奴隶制种植园的慈善说法。他认为,那是一种封闭性的压迫制度,与拉丁美洲相比,他不仅没有改善,反而更为残酷[3]。20世纪60年代,随着美国民权运动的高涨,随着黑人史学家进入史学界,黑人奴隶制的研究开始又有一种乐观的倾向。他们普遍地强调奴隶制的光明一面,在分析思路上,也不在把黑人仅仅当成一些被动的、没有文化的、没有组织纪律的个体,而是认为黑人奴隶同样是心理正常、精神健康的主体。然而,当时史学界的流行观点仍是:奴隶制是不光彩的、没有效率的,它应该被推翻。

1971年,在编辑《美国经济史的重新解释》一书过程中,福格尔和恩格尔曼发现奴隶制问题值得深入研究。于是,他们便着手此项任务。研究的结果令他们吃惊。他们竟然发现奴隶制是有效率的,这与流行观点并不相同。他们害怕自己的研究不够严谨,还推迟发表自己的研究成果。然而,经过审慎的计算和检验,他们觉得没错。1974年,罗伯特·福格尔与斯坦利·恩格尔曼推出了其成果:《十字架上的岁月:美国黑人奴隶制经济学》。作为新经济史学家,他们的结论到底有哪些震撼之处呢?

一、奴隶制在美国南部的成长以及奴隶的地位

契约仆役的供给下降之后[4],奴隶便成为劳动力的最佳来源。从1500年到1870年的三个半世纪里,有超过950万的奴隶被贩卖。被贩卖到英属或者法属加勒比海地区的大部分奴隶,都直接或间接地与糖业生产有关。由于美国糖业发展较为滞后,所以美国的奴隶数量小于英属和法属加勒比地区,黑人占总人口的比例也远小于这两个地区。到1780年,在加勒比海地区,黑人占总人口的比例已经达到90%左右,而美国南部为40%左右,北部则不到5%。1808年美国国会禁止奴隶贸易之前,总共约有66.1万的奴隶输入到美国。这一数字不过是横渡大西洋的非洲人的7%。与古巴的78.7万、巴西的400多万相比不算多。然而,到了1825年,美国境内的奴隶人数约占西半球奴隶总数的约36%,而巴西只有31%。其原因在于尽管美国通过奴隶贸易来获得的奴隶数量呈现越来越少之趋势,但美国奴隶人口的自然增长率很高。1620年,美国的奴隶来源基本上都是通过贸易得来,很少是本地出生的。到美国独立革命后,这一比例缩小至20%,1860年时,该比例仅有1%。但奴隶贸易规模的减少并不等于奴隶数量的下降,相反,由于奴隶人口的高自然增长,到1860年,已经有大约384万的黑人奴隶生活在美国南部,超过南方总人口的一半。1830年,一个已经度过育龄期的美国黑人女奴一般会生育9.24个孩子。而特立尼达岛的黑人女奴在1813年仅生育4.44个小孩。奴隶制对南部奴隶主的投资策略有明显影响。在亚拉巴马、佐治亚、路易斯安那、密西西比和南卡罗来纳,将近60%的财富为奴隶,而土地和农用建筑所占比例不到三分之一。

内战前,奴隶遍布南方的农村和城市。这些奴隶不仅是农夫,也是熟练的手工业者。在城市中,他们中的很多人从事手工技术,包括木工和石工,一些奴隶甚至还成为建筑师和工程师。在农村,奴隶也在熟练工种中占有很大比例。在大种植园里,奴隶从事着手工劳动和低水平的管理,然而,他们也拥有高级管理职位[5]。男奴之所以不能选择法律、政治和教育等高级职位,主要障碍是奴隶没有土地所有权。奴隶虽然不能进驻职位顶端,但地位也在不断改善。通常所说的——所有奴隶都是仆人一样的体力劳动者——也是不正确的。奴隶不是一个无差别的群体。相反,他们形成了一个与职位金字塔密切相关的复杂的社会等级制度。奴隶管理者和工匠引导、建立和巩固奴隶阶层的行为规范,比如塑造黑人文化。他们也代表奴隶群体与奴隶主进行谈判。

认为奴隶在种植园中主要从事采摘或者收割棉花也没有事实基础。1850年美国人口调查表明:农业部门中有280万个奴隶分布于各个农场,其中从事棉花种植的占73%,烟草占14%,糖业占6%,水稻占5%,大麻占2%。棉花种植园中的200万(0.73*280万)个奴隶也不是用他们所有劳动时间来种植和收割棉花。首先,棉花种植园中大概有1/3的奴隶是不到十岁的儿童,他们一般不用做常规的田间劳动,剩下的140万个奴隶中,大概有20%是工匠、半熟练工人或者不从事田间劳作。而且,剩下的115万个田间劳工也不是把所有时间都用来生产棉花,甚至在那些以生产棉花为主的农场,奴隶们的大多数劳动时间也不是生产棉花。当然,棉花是大种植园中非常重要的作物,需要奴隶们大约34%的劳动时间。

1790-1860年,共有83.5万个奴隶流动[6]。主要流出地区包括马里兰、维吉尼亚和卡罗来纳,这些地区共提供了85%的流动者。四个最大的流入地为阿拉巴马、密西西比、路易斯安那和得克萨斯,这些地区共吸收了75%的移民。奴隶们是怎样从东向西流动的呢?是被他们旧南方的主人出售的吗?还是伴随着西进运动跟随他们的主人流动的?这问题至关紧要。传统观点认为,奴隶种植园的无效率导致旧南方土地枯竭,不能有效地支持基于奴隶的农业生产。区域间奴隶贸易使旧南方奴隶制度的生命得以延续。然而,可获得的证据表明:大约84%的奴隶是跟随他们的主人移到了新南方。1810-1860年的五十年间只有12.7万个奴隶是被卖到了新南方,平均每年只有2500个多一些。奴隶主之所以带领奴隶去新南方,是因为新南方更适宜种植棉花。这不能证明旧南方的土地衰竭。1860年,从旧南方卖到新南方的所有奴隶的总价值大约为300万美元,不到流出地区农业产出总价值的百分之一。因此也不能证明,旧南方的种植园主把出售奴隶作为盈利之道。

在短期租赁市场上,城市相对于农村来说,临时雇佣率要高一些,农村一般是6%,而城市大约为31%。租借契约一般是一年。在合约中,详细说明了租用人的义务:租用人必须为奴隶提供足够的食物、衣服和医疗保健,必须在租借期满时为奴隶提供一身新衣服和一双新鞋。

福格尔和恩格尔曼的研究表明,黑人的职业分布是多样化的,黑人可以习得现代社会所需的技能。没有人身自由和土地所有权的奴隶仅是不能获得企业家的经验,并且无法从事法律、教育等高等职业。奴隶的跨区域流动和农场的西迁并不是旧南方土地地力衰竭之结果,而是由于农作物需求的变化。新南方土地恰好适合生产新作物。西迁还受到技术进步之影响:一是蒸汽船于19世纪20-30年代在南方的普及;二是19世纪50年代以后铁路在南方的大规模建设。种植园主既不乐于把出售奴隶当作生财之道,也不偏好在奴隶市场上进行投机买卖。作为临时雇佣者,奴隶主乐于善待奴隶。奴隶的基本权益可以在合约中得到保障。

二、奴隶制的赢利性和可行性

对奴隶制的赢利性和可行性,总体上有两种观点。一种是悲观的,主要代表学者是南方史学家乌尔里克·菲利普(Ultrich B.Philips)以及属于“菲利普学派”的瑞姆斯戴尔(Charles W.Ramsdell);一种是乐观的,主要代表学者为历史学家格雷(Lewis.C.Gray)和肯尼斯·斯坦普(Kenneth Stampp)。

在悲观学者菲利普看来,缺乏效率的奴隶劳动使得投资仅仅满足以下三个条件时才能获利:1、自由劳动极度缺乏;2、存在能够严格监控奴隶劳动的农业组织体系和耕作方式;3、价格低廉的奴隶。他说这些条件在美国独立革命前在南部殖民地中存在,因此,奴隶制能在那里生根发芽并繁荣壮大。这些条件在1783年《和平条约》后的十年里开始慢慢地不存在了。从奴隶价格来看,棉花世界市场的兴起刺激了美国对奴隶的需求同时也使得奴隶价格爆涨,而且,菲利普认为奴隶价格上涨速度要快于棉花价格。他收集的数据显示1805-1926年间奴隶与棉花的价格比上涨了6倍多。什么导致奴隶价格的攀升呢?他认为是投机所致。由于奴隶贸易限制,奴隶供给不足,因此奴隶价格不可避免地会被抬高。这种投机的压力又被另外两种因素加强:其一是棉花生产中的规模经济,种植园主们为了获得规模经济而不断地想增加奴隶数量;其二是拥有更多奴隶也是社会地位和财富的象征。由于奴隶价格的上涨速度快于棉花价格,因此,不可避免地,奴隶制的利润水平要不断降低,同时也就暗示着,该制度最终将瓦解。但菲利普没有提供诸如投机、规模经济这些现象的证据以及奴隶棉花-价格比上涨的证据[7]。

人们把继承和发展菲利普观点的历史学家群体称作“菲利普学派”。这些学者试图找出导致奴隶制最终自我崩溃的经济力量。共有三种论调:第一,认为南方种植园主们被棉花过量生产这一趋势所困扰,持这一观点的主要代表是瑞姆斯戴尔。他强调1850-1860年棉花生产的规模扩大了两倍。使棉花产量突然上升的原因是什么呢?他认为是50年代后期修建的穿越南方的铁路和德克萨斯开拓的新土地,但他没有提供任何证据来支撑他的分析。第二,“自然极限”会导致奴隶制自我崩溃,主要代表学者也是瑞姆斯戴尔。他认为,奴隶制加速了土地的枯竭,要想使奴隶的生产率维持在适度水平,只有不断地开发新土地并将其用于生产。如果这种扩张受到土地和天气的自然限制,那么奴隶制的生产率就会下降到难以维持该体制存在的程度[8]。第三,奴隶制和城市社会不兼容,持此论点的学者很多[9]。一些学者从种族主义立场出发,认为奴隶“太原始”以至于不能很好地适应复杂的城市生产和生活;另一些学者认为城市的环境使得控制奴隶成本增加,以至于难以兼容。

乐观学者认为奴隶主能得到高额回报,奴隶制是一个具有经济效率的制度。然而,他们在奴隶劳动效率或者奴隶主所获得的收入上有不同的认识。历史学家格雷反对奴隶在生产上无效率的说法。他认为:虽然奴隶在制造业中的生产率不高,但他们在农业生产上表现了相当的技巧和更强的责任心。在大宗商品的生产中,奴隶比自由劳动者更有效率,这种优越性可以用来解释棉花、糖、大米和烟草生产中奴隶劳动代替自由劳动的趋势。斯坦普认为奴隶之所以为奴隶主带来了利润不仅是因为他们比自由劳动者更有效率而且也因为他们的成本低。班克罗夫特(Frederic Bancroft)则强调奴隶买卖为种植园主带来了很大收益。

究竟奴隶制的赢利性和可行性如何呢?福格尔和恩格尔曼在其著作中分两个大方面进行了讨论。在第一个大方面,他们研究了奴隶生产的利润水平、奴隶制的资本主义性质以及繁育奴隶所获得的收入占奴隶主净收入的比例。他们认为康拉德和迈耶大大地低估了18到30岁之间健康奴隶的平均生产率以及女奴相对于男奴的生产率[10]。与此同时,他们高估了孕妇成本以及奴隶所需要的土地数量、设备和牲口。重新估计的最终结果是抬高了康拉德和迈耶的回报率估计值,认为出卖奴隶平均可以得到10%的回报率。男奴和女奴的回报率差不多,在不同地域也差不多。投资奴隶可以得到较高且持续的利润率这一发现说明奴隶价格高是有其内在原因的。同时,也说明奴隶主是理性的,因为奴隶能够为其带来利润,所以他们乐于拥有更多的奴隶。之前学者声称的“大量拥有奴隶是为了显示奴隶主的社会地位和财富”的说法难以成立。并且,福格尔认为如果奴隶主拥有奴隶不是因为“摆阔”,那么,说“南方的奴隶主是前资本主义的、非商业性质的”也将站不住脚。

福格尔和恩格尔曼认为,家长式的统治在本质上并不对抗资本主义企业,而且也不一定是利润最大化的障碍。相反,借助于人性化的关怀可以使劳动者变得更有效率从而获得更多的利润。奴隶主当然也可以这样做。另外,有很多证据证明奴隶主对奴隶和其它资产的定价能力与北方的任何一位资本家相比并不差。奴隶的价格随着年龄的增加不断上涨直至超过25岁,之后开始下跌,直到老年。年龄-价格的变化可由奴隶生命周期中的收入来解释。正是奴隶所带来的收入的不断变化才导致其价格不断变化[11]。

关于繁育奴隶有这样一种说法:通过繁育和出售所获得的收入占奴隶主净收入的很大一部分,这种情况在旧南方尤为常见。这种说法暗示着奴隶主经常干预女奴的性生活。证据也有,除了康拉德和迈耶的计算外,还有人口统计学上的数据:(1)与新南方相比,在旧南方15-25岁奴隶的拥有数量少,而小奴和老奴多;(2)旧南方的生育率要高于新南方。然而,福格尔认为,这不足以证明上述说法。因为,第一点证据在自由劳动者身上也有体现。至于第二点证据中所说的旧南方的略高的生育率,福格尔认为,那是单身女奴的地区间移民造成的。如果旧南方的移民数量大于新南方,那么所计算的生育率就会高一些。事实上正是如此。繁育奴隶之说法的更为根本性错误在于认为通过干预奴隶生育使奴隶数量增加有助于经济效益提高。然而,这种逻辑在数据上得不到支持。这之中有两个错误命题:(1)生育率提高将导致种植园收入增加;(2)干预奴隶性生活是没有成本的。实际上,净收入中由生育孩子所带来的那部分比例很小,仅为10%左右。因此,生育率提高25%也就只能提高收入2.5%。这是不足道的。另外,大谈奴隶的生育率也是一种忽略人和动物区别的举动。福格尔对此很不赞赏。他强调,乱交是一种不好的行为,它会导致疾病的传播,会导致一种不良的情绪。这些都会妨碍工作,是有成本的。

在第二个大方面,福格尔和恩格尔曼研究了美国独立革命后到南北战争前的奴隶制的状态,并进而指出奴隶制的可行性。首先,他们重点批判了菲利普和瑞姆斯戴尔关于奴隶制即将衰亡的说法。菲利普说美国独立战争后奴隶制处于崩溃的边缘,理由是奴隶的价格走低。然而,福格尔发现,奴隶价格只是在战争的最后时段有个突然的下降,到18世纪80年代中期已经迅速反弹到战前水平,并且保持高位到年代末。价格的波动不是需求不足导致,而是供给的增长快于需求的增长所引发的。从奴隶的需求看,1785年后一直处于增长状态。个别年份的需求波动是奴隶反抗所造成的,奴隶主不敢雇佣要反叛的奴隶。奴隶价格长期内并没有走低,相反,由于需求的旺盛,价格实际上是保持在高位上的。因此,说美国奴隶制处于死亡边缘是没有道理的。

瑞姆斯戴尔的分析不是基于奴隶价格,而是基于棉花的生产率和价格。奴隶价格在19世纪50年代后确实是上升的。然而,他认为,种植园主的过量生产棉花将导致奴隶制灭亡。1850-1860年间,棉花生产的确有一个突然的繁荣。这十年的产量甚至大于以往一个世纪的产量,而且生产率增长相当快。在瑞姆斯戴尔看来,这种过量生产将导致棉花价格的下跌,并进而导致利润减少。在这种情形下,奴隶制将不能久存。福格尔则认为,棉花生产有一个特别的增长确实很难否定,然而据此得出奴隶制衰亡之结论还为时过早。比如,棉衣的生产在1822-1827年间曾经翻了三倍,价格也降低了35%,然而,没有人认为北方的棉衣制造商出现了过量生产之趋势。相反,需要加强生产以适应市场的蓬勃发展之需求。而且,制造商使得市场价格降低的能力代表了工厂制度的勃勃生机。棉花价格的降低与棉衣一样,是原棉价格从1802年开始持续走低的反映。价格走低的原因在于原棉生产率的提高。生产率提高的推动力包括种子改良,生产工具的改进以及交通运输成本的降低等。而且,棉花价格虽然下降,但棉花生产量的增加不一定会使利润减少。经过数据分析,福格尔和恩格尔曼发现,棉花利润的波动状态与棉花价格的波动状态一致。而棉花价格尽管长期呈下降趋势,但在19世纪50年代后是高于均值的,即有一个正方差的波动。棉业的利润也是如此,1850年后,棉业出现了一个为期十年的繁荣,这让棉花种植园的主人获得了利润[12]。那么为什么在此期间会出现棉业的繁荣呢?棉花的供给和需求规律使然。从1846年,棉花的需求就呈增长趋势,大约每年7%,直到1860年。供给滞后于需求。这也就是为什么棉花价格和利润都呈现好局面的原因所在。总而言之,世界棉花市场快速增长的需求导致1857年以来美国棉业的繁荣,同时带来了好的价格水平和利润水平。因此,那些预言奴隶主由于过量生产导致利润滑坡最终导致奴隶制崩溃的说法是不正确的。

其次,福格尔和恩格尔曼讨论了关于奴隶制的“自然极限”的观点。有些学者认为,即使没有南北战争,棉花种植所带来的自然地理极限以及扩大的城市化也会导致奴隶制的消亡。或许就在1860年后的十年和二十年之内。看起来确实如此,奴隶人口不断增长,而适宜奴隶耕种的土地供给有限。同时,奴隶不能适应城市生产和生活,不能和城市化融为一体[13]。福格尔对此进行了批评。他说,这种论调的前提假设是奴隶只能从事棉花生产,而不能从事其它职业。这显然有悖事实。有些奴隶生活在城市,而且从事着建筑师等职业。对于人地比例高导致奴隶制不会久存的说法,福格尔仔细地进行了分析。结果发现,瑞姆斯戴尔的论断有误,土地和劳动力的比例不是降低,而是升高。适宜棉花种植的土地数量的增长速度(2.06%)超过了奴隶的增长速度[14]。

再次,福格尔和恩格尔曼讨论了奴隶能否适应城市生活的问题。关于奴隶不能适应城市生活的证据是:美国南方十个大城市的奴隶人口统计显示,1820-1860年间,虽然奴隶总人口增加了倍,但这十个城市的奴隶人口增长却不到0.8倍。南北战争期间,这种下降还不是相对的,而是绝对的。十个城市的奴隶人口数量减少了9000(12%)个。这些证据支持了奴隶和城市不兼容的论点,同时也是对先前的各种说法的回应,比如说奴隶不能适应城市中的工厂体制,在城市中监管奴隶的成本高昂等。福格尔认为,乍看之下,不兼容的说法似乎有道理。然而,细究起来,此说法有谬。奴隶数量的变化情况远比传统观点所认为的复杂。从经济学角度看,按照传统观点,城市对奴隶的需求应该是降低的,然而,事实却相反。城市对奴隶的需求不仅没有降低,反而不断提升[15]。仅有个别城市,比如圣刘易斯、新奥尔良、巴尔的摩以及查尔斯顿,在个别时段有过下降的表现。但总体来看,需求是上升的。那为什么需求上升还导致奴隶人口的减少呢?福格尔给出了解释:那个时期,城市和乡村都对奴隶有显著的需求,二者呈现竞争之局面。城市中因为有白人移民的存在,使奴隶有了替代品。一旦奴隶价格上升到一定程度,城市会大量雇佣白人移民,而不是黑人奴隶,即城市的需求弹性较强。农村相反,不论价格如何变化,都要形成对黑人奴隶的需求,即弹性较差。这就是为什么城市奴隶数量减少的原因。从这个原因看,断言奴隶不适应城市生活也为时过早。

最后,福格尔和恩格尔曼描述了奴隶主对经济繁荣的乐观情绪。经常有一种说法,认为奴隶主对奴隶制的前途并不看好,充满了悲观。事实是这样吗?福格尔用这样一个指标来衡量奴隶主的信心,即购买奴隶的平均价格与他们的年雇佣率之比。年雇佣率反映当年的奴隶生产能力,购买奴隶的价格衡量未来一段时间内的奴隶生产能力。因此,如果投资者对未来充满信心,则奴隶购买价格相对年雇佣率增长,反之则年雇佣率相对平均购买价格增长。通过实证检验,发现在1856-1860年,普遍的情绪是乐观的。这与通常的说法不一致,即并不是奴隶主感觉前途不好而希图通过政治方式改变他们的经济命运。

综上,福格尔和恩格尔曼认为奴隶制的赢利性和可行性都是值得肯定的。如果没有1860年的南北战争,南方的奴隶制不会自动瓦解,因为,该制度的经济效率并不差,奴隶主对该制度的发展前景充满了信心。

三、剥削率和奴隶的生活状况

为什么还要讨论被剥削程度呢?因为福格尔认为,之前的讨论和描述并不能清楚地告知人们奴隶主对奴隶到底剥削到什么程度。根据新古典经济学理论的信条,剥削率可定义为雇主对竞争性工资的侵占部分占竞争性工资的百分比。对于奴隶来说,被奴隶主侵占的部分等于奴隶一生创造收入与奴隶一生所得收入(即奴隶主给奴隶的生活费用)二者贴现后(贴现到该奴隶出生时)的贴现值之差一定为正,否则奴隶主没有动力把奴隶抚养成人。根据这种方法计算,福格尔发现,在奴隶所赚的收入中,大约有12%要被奴隶主征收掉(32美元/265美元),并且如果不是按照批发价格而是按照市场价格计算奴隶主提供给奴隶的生活用品和服务,则剥削率更低。戴维和特明认为福格尔他们高估了奴隶在开始工作以前所积累起来的债务,从而低估了剥削率。原因在于:第一,活到老的奴隶必须为那些短命的奴隶还债;第二,与奴隶主日后从奴隶身上获得的收入相比,奴隶主在奴隶出生之后所付出的抚养费用要值钱,因为其贴现值大;第三,福格尔和恩格尔曼归到年轻奴隶头上的生活费用可能过高[16]。

估计一生的剥削率并不是衡量奴隶受剥削的唯一标准,事实上,还可以通过计算奴隶主借助于对奴隶的所有权,能从奴隶的当期收入中攫取多少(即剥削率)。福格尔和恩格尔曼以及其他学者都做了计算,结果为50%-65%(见表3-2)。奴隶也并不是当时的唯一受剥削者。事实上,工人和佃农也遭受着一定程度的剥削[17]。然而,并不能因此而忽视奴隶所受的剥削,他们在付出一定收入的同时,还忍受着自由选择权利的丧失。

表3-2 学者们对剥削率的估计

| 福格尔和恩格尔曼 | 兰塞姆和萨奇(R.L.Ransom and R. Sutch) | 维德(R.K.Vedder) | |||

| 所有使用奴隶的农场 | 大种植园 | 所有使用奴隶的农场 | 大种植园 | ||

| 奴隶的边际产品价值(美元) | 73.98 | 85.80 | 62.46 | 78.78 | 85.76 |

| 减去奴隶的生活费用(美元) | 34.13 | 42.99 | 28.95 | 32.12 | 30.00 |

| 等于奴隶被侵占的收入(美元) | 39.85 | 42.81 | 33.51 | 46.66 | 55.76 |

| 剥削率(%) | 54 | 50 | 54 | 59 | 65 |

资料来源:转引自(美)杰里米·阿塔克、彼得·帕赛尔:《新美国经济史》,中国社会科学出版社,2000年版,第336页。

福格尔和恩格尔曼还估计出:一个头等奴隶从奴隶主那里得到的消费品价值,比自由农场主耕种自己的土地时发给自己的工资大约要多15%[18]。其原因是,这样做能给正面激励奴隶努力工作。而之所以奴隶主可以采用这种激励,在于种植园的农业效率要比小规模的家庭农业高得多。尽管在大种植园农场组织下,大约有五分之一的增加值可以归奴隶所有,但奴隶制——这种农场组织的形式还是非常令人厌恶的。因为,奴隶无形的“非金钱”损失要远大于奴隶所得到的有形物质奖励。

忍受着无形的“非金钱”损失和一定剥削率的奴隶,其生活状况如何呢?是刚好满足自己的基本生存需要还是活得很好呢?福格尔和恩格尔曼对奴隶的饮食、住所和衣服状况进行了研究。

一般学者认为,奴隶的食物只有玉米和猪肉,但事实上不是这样。如果仔细地研究种植园的规章文件,会发现奴隶的食谱除了玉米和猪肉以外还包括牛、羊、鸡肉、牛奶、芜箐、豆类、南瓜、甜马铃薯、苹果、桔子、桃子、盐、糖、蜜等。有时候,当然并不经常,还会有一些鱼、咖啡和威士忌。他们摄取的热量比1879年所有民众消费的平均值还要多10%。所消费的肉类也是较为充足的,平均每天六盎司,仅仅比民众的平均消费量低一盎司。牛奶的消费量要低,但每个奴隶平均每天也可以消费一杯牛奶。谷类和马铃薯在自由劳动者和奴隶的饮食结构中占主要部分。其中,奴隶以玉米为主,自由劳动者以小麦为主。从营养的标准看,这两种作物都是很好的食物。小麦的钙、铁含量较丰富,而玉米则含有更多的维他命A。奴隶和自由劳动者都吃大量的马铃薯。奴隶只吃甜马铃薯,而自由劳动者主要吃白马铃薯。甜马铃薯比白马铃薯更富含维他命A和C,而且钙的含量很高。这样看来,奴隶的食物种类不仅是丰富的,而且营养摄取量已经超过日常所需。理查德·萨奇(Richard Sutch)与福格尔和恩格尔曼的看法不尽相同[19]。萨奇认为,玉米和猪肉在奴隶饮食中所占的比例要远远大于福格尔他们所提出的比例(分别多出25%和70%)。而牛奶、牛肉、白薯、豇豆要少一些。因此,尽管提供了足够的热量,但食品的多样性和营养价值要差一些。萨奇也承认,奴隶每年所消费的肉量达到179磅,几乎与美国1879年人均肉类消费量(186磅)差不多,而且高过很多其他人口[20]。

分析奴隶住所的信息来自人口普查的数据。1860年的人口普查显示大种植园平均5.2个奴隶居住在一栋房屋之中,而自由劳动者家庭的平均人口数是5.3。因此,像自由劳动者一样,大多数的奴隶是以一家一户的形式居住的,几个家庭挤在一起居住的情况并不常见。根据种植园的记录和旅行者的描述,住所的条件也不是很糟。相对于自由劳动者来说,居住环境已经算好了。南北战争后期的奴隶人均卧室面积比半个世纪后大多数纽约工人平均占有的居室面积还要多。衣服信息来自于大种植园纪录。这些信息显示一个成年男奴的标准衣服供应是四件衬衣(棉质),四条裤子(两条棉质两条毛料),和一到两双鞋。而成年女奴每年发放四件衣服,或者提供可做四件衣服的面料。毯子是每两到三年发一次。而袜子和内衣的发放不规律。奴隶的服装通常由粗糙而耐用的材料制成。可见,奴隶的住所简单但不差。

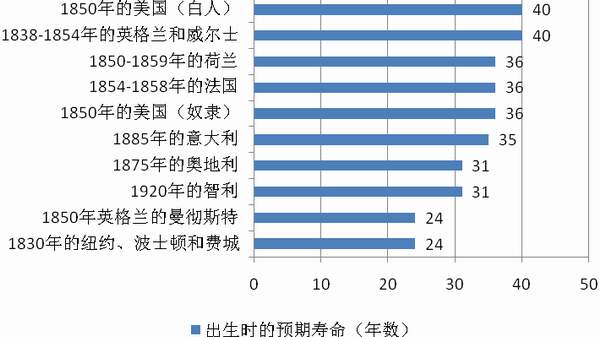

福格尔和恩格尔曼还研究了奴隶的医疗保障状况。虽然以现在的标准衡量奴隶的医疗保障水平很差,但并不能表明奴隶主忽视了奴隶的健康。他们很担心由于疾病而失去奴隶。因此,所有生病的奴隶都可以得到护士的很好护理。医疗设备的配置和种植园的规模相关。较大的种植园通常会有自己的医院。该医院一般会有男女分开的病房、产房以及门诊部。在小种植园中,医院设备比较简陋。大种植园还会有专职的护士及助产婆。专业的医生会定期到种植园来解决一些护士和产婆解决不了的问题。当然,虽然奴隶主有动力为奴隶提供医疗保障,但现实中的医疗效果并不好。事实上,由于错误的医疗知识和一些不当的救助方法,医疗事故频繁出现,本来可以医治的病人结果却是死亡。种植园对怀孕妇女的健康格外重视。根据已有资料,妇女在怀孕期间一般只从事一些轻松的工作。在大种植园中,妇女会在医院的产房中分娩,然后会有四个星期的产假,护士或产婆照看。对产妇的护理一般来说是不错的。根据1850年的调查数据计算,结果表明,20-29岁妇女由分娩造成的平均死亡率仅为千分之一,这个比例好于南方白人妇女。尽管1850年黑奴的平均寿命比同期的美国自由劳动者低12%,但从19世纪世界范围来看,这一数值仍在自由劳动者平均寿命的波动范围之内。例如,这一数值和当时比较发达的法国和意大利的平均寿命数值基本持平(见图3-2)。

图3-2 1830-1920年各种人口在出生时的预期寿命

资料来源:Robert William Fogel; Stanley L. Engerman, Time on the cross:the Economics of American Negro slavery, Boston: Little, Brown, 1974, p125.

斯特克尔(Richard H.Steckel)估计出的奴隶婴儿死亡率为每1000人中平均有350人,是白人婴儿的2倍多。这个估计值大大高于福格尔和恩格尔曼的计算。之所以奴隶婴儿死亡率高,在于其出生时体重较轻。而体重较轻的原因又主要在于女奴在怀孕期间还要承担繁重的工作。分娩前的最后一个月,怀孕女奴所采摘的棉花也至少有未怀孕女奴的76%多,分娩前的一个星期,怀孕女奴的工作量仍是每天正常工作量的36%。另外,奴隶婴儿出生后也缺乏足够的蛋白质和足够的关爱[21]。斯特克尔的这些看法与福格尔和恩格尔曼的乐观有所不同。

奴隶的家庭怎样呢?福格尔和恩格尔曼也进行了研究。对于种植园主来说,家庭完成三种主要功能:其一,家庭是分发食品,衣服以及住所的基本单位。其二,家庭是维持劳动纪律的重要工具。通过鼓励建立家庭,奴隶主有效地改善了奴隶逃跑的局面。其三,家庭还是增加奴隶人口的重要载体。种植园主相信家庭关系的和谐稳固有助于人口增长。为了增进家庭的稳固,奴隶主创制了一些办法,比如奖励、举行正规庄严的结婚仪式以及制裁通奸和离婚的行为。奴隶的婚姻不受国家法律保护,但在种植园内部被承认,并且受到保护。

跨地区的奴隶流动确实导致了婚姻破裂,但程度没有传统观点所认为的那样深。从那时的区域奴隶贸易最大市场——新奥尔良市场的交易记录中可知:大于14周岁的被出售奴隶中有超过84%是未婚的,而那些已经结婚的或者曾经结过婚的奴隶当中,有6%与配偶同时被出售,在剩余之中还至少有1/4是寡妇或者自愿分开。因此,可能只有13%或者更少的跨地区奴隶买卖导致了婚姻破裂。由于只有16%的奴隶流动通过市场,因此,可能只有大约2%的奴隶婚姻被移民所破坏。迈克尔·泰德曼(Michael Tadman)认为,60%-70%的奴隶流动是通过奴隶贩子进行的,而不是通过种植园。因此,奴隶家庭因为奴隶买卖而遭破坏的比例大约为12%[22]。这一数字是福格尔和恩格尔曼估计的6倍。

奴隶主希图奴隶家庭稳固并不一定是把奴隶当作生产资料。在奴隶主眼里,他们从事和经营的是道德而又健康的事业。当然,这也不是说所有的奴隶主和监工都能约束自己的行为。在这里,问题的关键并不在于是否存在奴隶主和监工对女奴的性侵犯,而在于这种性侵犯是否严重到破坏和拆散奴隶家庭的程度。南北战争时期的评论家对这一问题做出了肯定的回答,并谴责奴隶主和监工把种植园变成了自己寻欢作乐的后宫。他们认为由于当时的法律允许奴隶主占有女奴,因此这种行为肯定是相当普遍的。他们还认为较之白人妇女黑人女性更加地放肆和乱交,她们很少拒绝男人的引诱,不管对方是黑人还是白人。福格尔批评那些评论家没有统计学意识,只知道用个别案例来替代整个事实。他从混血儿的分布来考察奴隶主性侵犯的真实情况。根据1860年的调查,南部城市中39%的自由人口是混血儿,而城市奴隶中混血儿的比例则是20%。1860年占奴隶总人口95%的农村奴隶中只有9.9%的比例是混血儿。因此,对于全部的奴隶人口来说,混血儿所占的比重在1860年是10.4%。而且,经过分析,混血儿中以白人为父亲的比例很小。因此,奴隶主和监工并没有大规模地对女奴进行性侵犯。从奴隶主和监工的收入上,也可以理解这一结论。他们的收入水平很高,完全可以通过包养白人情妇的方式满足自己的欲望,况且,或许是由于种族方面的原因,白人实际上并不喜欢黑人。同时,可获得的证据也表明奴隶的家庭生活与传统的论断不同。传统的论断说黑人母亲对自己的孩子漠不关心,弑婴现象严重。但实际上黑人婴儿的死亡率与白人没有什么区别。传统的论断说黑人女孩在12、13岁就成为母亲,但实际上,在十几岁做母亲的很少,黑人女孩平均生孩子的年龄为22.5岁[23]。这很难说明奴隶的高生育率是不谙世事的黑人女孩子被诱奸的结果。相反,可以说明奴隶的孩子生育与白人没有什么区别。传统观点的谬误还包括认为奴隶的婚姻是被奴隶主任意指定的,但实际上,大部分的黑人婚姻是在年龄比较相近的青年男女之间完成的,丈夫和妻子的年龄差距大约为3岁左右[24]。福格尔和恩格尔曼认为,或许是种族主义的根深蒂固立场,使得传统学者忽视了很多因素,使得他们对奴隶制持有偏见,看不到奴隶的真实生活。真实奴隶生活也许并不是像通常所说的那样糟。

为了最大化奴隶所创造的收入与奴隶所得的差额,奴隶主有动力使用暴力。因此,鞭打、当众凌辱以及剥夺权利可能一道构成奴隶主的主要惩罚手段。福格尔和恩格尔曼对此进行了审慎研究。结论是:鞭打奴隶并不像想象的那么严重。比如,在路易斯安那的一个种植园,200名奴隶两年内共遭受106次鞭打,平均每个奴隶每年受鞭刑0.7次。大约一半的奴隶在此期间并未受到鞭打。大多数奴隶主并不是很残忍的,他们有的拒绝使用鞭打,有的则赞成有限度使用。不过,赫伯特·古特曼(Herbert Gutman)与萨奇认为,鞭打的频率可能高于福格尔和恩格尔曼的计算。根据古特曼和萨奇的计算,巴罗种植园中奴隶只有22%未遭鞭打,而且每个奴隶每年遭鞭打的平均次数为1.2次[25]。

为了激励奴隶们勤奋工作,奴隶主还运用经济力量管教他们的奴隶,比如解雇黑人奴隶而代之以雇佣自由的白人。除了惩罚措施之外,还有奖励措施盛行于种植园内。一些奖励是针对奴隶们的短期表现的,奖励的物品是一些衣物、土豆和威士忌之类的东西,有时候也有现金和休假。还有一些奖励是针对奴隶们的长期表现的。这种奖励一般会在年底以现金形式或者实物形式发放。而且,有的还包含“自由”奖励。为了激励奴隶,类似于佃农的分成制在种植园内也有所使用。

四、一些学者对奴隶制的指控和福格尔的观点

福格尔和恩格尔曼主要考察了四位学者对奴隶制的指控。废奴主义者克雷(Cassius Marcellus Clay)从道德角度出发声称奴隶制是世界上最深的原罪,是人间地狱。观点包括:第一,奴隶制是一个无效率的经济组织形式。原因在于奴隶制“使土地资源枯竭”;与白人相比,奴隶工作不熟练,也没有干劲,工作的质量和数量都不高;奴隶制是惰性的根源并且对所有行业都具有破坏性,该制度使大量的奴隶主变为懒人。第二,奴隶制阻碍了经济增长。但克雷没有给出证据。海尔博(Hinton Rowan Helper)为了证明奴隶制阻碍了经济增长,对3个州1790-1850年的经济表现进行了比较。通过比较,他发现南方州不仅产值低,而且土地价值与北方相比也较低。南方气候温和、土壤肥沃、水力资源充沛,为什么土地价值还低呢?海尔博认为原因在于奴隶制。在福格尔看来,海尔博的估计有问题。首先,产出估计不够准确,高估了北方,而低估了南方。其次,所使用的衡量标准不准确。福格尔认为应当用真实的国民收入或者真实的人均国民收入来衡量经济发展水平,而不是农业产出。最后,海尔博假设南方比北方拥有更好的资源禀赋是错误的。北方拥有矿产和水力资源方面的优势。南方尽管也有水,但可供航行和适宜发电的不多。说南方的气候和土壤更适合农业种植也有问题。有些南方土地确实好过北方,但总体来说,北方的土壤条件优于南方。海尔博预言奴隶制的崩溃将会使南方的土地价值上升四倍。然而事实却是,奴隶制的崩溃导致南方的土地价值大跌。因此,海尔博的论点难以立足。

奥姆斯蒂德(Frederick Law Olmsted)认为,奴隶制使所有的人都遭受饥饿。为了达到中等生活水平,一个种植园主必须拥有至少50名奴隶。从事农业生产时,四个维吉尼亚的奴隶不能完成新泽西一个普通自由劳动者的任务。南方奴隶的低效率还降低了劳动力的整体标准,南方白人的工作效率在奴隶制的影响下更低,只及奴隶的2/3。南方劳动力的低质量造成资源浪费、土地自然肥力被破坏、工具被损坏、劳动力技巧退化、管理水平江河日下。那么为什么奴隶制还能在南方存在呢?奥姆斯蒂德认为这既有经济学,也有社会学的原因,即奴隶使白人懒惰导致奴隶制不得不存在。福格尔研究了奥姆斯蒂德的分析过程,认为,他和海尔博一样,进行数据估计时完全错了。比如,基于生产而不是销售来对奴隶主收入进行计算;忽略了糖、米、烟草等其它经济作物的收入等。如果按照奥姆斯蒂德的计算,那么南方的种植园是奴隶剥削奴隶主,而不是奴隶主剥削奴隶,显然,这是不符合事实的。

实际上,这些学者,包括克雷、海尔博、奥姆斯蒂德等,之所以能够得出关于奴隶制的种种错误断言,在于他们和其它学者一样,都持有或多或少的种族主义立场。他们普遍认为,黑人奴隶天然地比白人劣等,而且从来不反省自己的错误立场,因此,种族主义就像一条红线穿越了所有这些批判者的著作。福格尔和恩格尔曼还讨论了19世纪中期最负盛名的英国经济学家科尔尼斯(John Elliott Cairnes)的论点。科尔尼斯依赖于他人证据写过一本专著:《奴隶力量》。他主要的引证对象是奥姆斯蒂德的著作,同时也接受了奥姆斯蒂德的观点,即奴隶是低级的劳动力,奴隶所导致的土地枯竭说明奴隶制是无效的制度安排。然而,他不能接受仅有2%的奴隶主可以从奴隶制获益的说法。他认为,奴隶制在南部扎根,自有其道理,并不是完全无利可图的。当然,有利可图并不能佐证奴隶制是有效制度的说法,毕竟,奴隶制给种植园主带来利润的同时没有使南方资源得到更好的配置。科尔尼斯修正了奥姆斯蒂德的一些观点,但他也没有花时间检验自己的观点。总之,福格尔和恩格尔曼认为,这些学者的论证过程和观点都失之偏颇。

到底如何看待奴隶和奴隶制呢?福格尔和恩格尔曼指出如下要点:第一,奴隶并不是无能、懒散的代表,而是具有同白人一样的能力,甚至比白人做得更好。奴隶为种植园带来了规模经济。南方农业具有典型的规模经济特征。而且,农场越大,规模经济的贡献越显著:在小种植园(1-15个奴隶),规模经济为效率贡献了6%,在中等种植园(16-50个奴隶),规模经济贡献了15%,而在大种植园(50个奴隶以上),规模经济的贡献则达到23%以上。使用奴隶的农业生产与使用自由劳动者的农业生产相比是有效率的。南方种植园的规模经济、有效的管理使得南方种植园的生产效率高出北方35%[26]。南方规模经济的出现在于管理方法和技术的进步。分工和专业化在种植园内部有高度体现。奴隶能够适应这种体制,并且适应得很好。他们不像之前学者所说的,是懒散的、愚蠢的、生产效率低下和充满痛苦的。相反,与从事种植业的白人相比,黑人更为勤奋,生产效率更高。这不仅体现在劳动上,也体现在管理上。因为在大种植园中,实际上担任主要管理职责的是黑人。黑人的素质之所以被普遍地低估,主要原因在于学者们的种族主义偏见。

第二,为了种植园的利益,奴隶主对奴隶有一定的剥削,但不是很大。奴隶的生活状况也不是很糟。战前南方的种植园经济是种植园主的理性选择。南方之所以制造业远没有种植业发达,是因为对于种植园主来说,投资奴隶种植园的收益大大高于投资于制造业。种植园主并不是衣冠楚楚的花花公子,而是一群高度敬业的企业家。他们关心自己的奴隶、农场,并且具有奋斗精神。奴隶收入的一部分被奴隶主占有,但是占有的比例低于一般人所认为的那样。在奴隶的一生中,他所生产的90%归自己所有。奴隶的生活条件同自由劳动者相比是好的。这不是说以现代标准衡量他们的生活不错,而是强调19世纪上半叶时奴隶和自由劳动者的生活都差不多艰难。在后来的一篇文章中[27],福格尔和恩格尔曼又为他们的结论提供了一些经验材料。他们测算出南北战争以前南方奴隶的平均生产率大约比自由劳动者高70%,在其它条件不变的情况下,前者的生活水平归根到底要比后者高30%(而且闲暇也多)[28]。另外,认为奴隶生育率高、性乱交和家庭不和谐的想法也是错误的。

第三,奴隶制是有效率的,不会自然消失。南北战争前夜的奴隶制不是垂死的。没有证据表明奴隶制会在不借助政治力量或战争的情况下仅凭经济力量而自行瓦解。战前的南方经济并未衰退,相反,增长迅速。1840-1860年,人均收入的年均变化率为1.7%,高于国家平均值。如果将南方和北方算作两个国家,那么南方在1860年属于世界上第四富裕国家。事实上,像意大利这样发达国家的人均收入也只是在二战期间才达到南方的水平。1860年南方的工业化水平也并不落后,南方人均的铁路里程在世界范围内仅次于北方,人均的棉纺织产量也居世界前列,钢铁的人均产量似乎落后一些,但也比俄罗斯和意大利强。因此,从这些数据看,很难说南方是落后的,贫瘠的,没有任何优势的。城市中的奴隶状况不能证明奴隶制是不适应工业化的。而且,奴隶主在战争期间对奴隶制未来也不悲观[29]。因此,很难证明奴隶制是没有经济效率的,是即将灭亡的。

五、争论和全面理解

《十字架上的岁月:美国黑人奴隶制经济学》一书在出版前搜集了最为全面的资料,尤其是数据资料,进行了大量的计算。它试图对黑人奴隶制作一个最客观、最科学的描述和分析。该书问世以后,“引爆了一个重要的史学争论”[30],引发了美国奴隶制研究领域的一场“地震”。该书被译成多种文字出版,在不到10年的时间,众多美国、欧洲学者对它进行了评论,对它评论的文章已经大大超过该书本身的篇幅。哥伦比亚大学的彼得·帕塞尔(Peter Passell)认为近十年来没有哪本书比它重要。福格尔和恩格尔曼对奴隶制的一击使得整个传统解释天翻地覆,揭示了脱离科学范式进行历史研究的弱点[31]。耶鲁大学的伍德华德认为,《十字架上的岁月:美国黑人奴隶制经济学》是一本充满了革命性发现的书,很有可能开辟了一个奴隶制研究的新时期。在一片赞扬声中,也有学者对该书提出了批评。赫伯特·阿普特克指责这本书是维护美国奴隶制的最热烈的辩护词。并且,他对福格尔和恩格尔曼所使用的数据表示了怀疑,认为这些数据是种族主义者记录的,不一定公正。继阿普特克之后,学者们的批评越来越尖锐。有的对福格尔和恩格尔曼的计算细节提出问题,有的对假设表示怀疑。而且,他们很快发现福格尔和恩格尔曼的许多论据都是非常不足的,并有很多错误。比如,奴隶买卖的次数、奴隶的工作效率、奴隶的食品和医疗状况等[32]。古特曼(Herbert G.Gutman)认为,《十字架上的岁月:美国黑人奴隶制经济学》所树立的“模范奴隶”是错误的,其错误在于只看到奴隶制度塑造的典型奴隶,而不能看到奴隶对奴隶制的反作用,即不能看到奴隶制的变化。这本书不过是一本用一堆不同时期、不同地方搜集来的资料和数据堆砌起来的书[33]。斯坦普(Stampp)认为,该书剥夺了黑人的声音、动机和人性,福格尔的分析是用一个从未存在过的理性世界来代替杂乱无章的现实世界[34]。戴维(Paul A.David)和萨奇(Richard Sutch)在1975年也撰文批评《十字架上的岁月:美国黑人奴隶制经济学》。他们认为,该书“既没有证明美国奴隶受了远比一般人所相信的更好的待遇,也没能为新经济史学的力量和效用提供一个实例”,它是一部失败的著作[35]。戴维说,福格尔和恩格尔曼用来支持他们的理论的事实根据已经大部分被推翻,因此,该书已经像处于倒塌危险之中的房屋一样站不住脚了[36]。然而,不论争论的结果如何,都不得不承认,该书在新经济史研究的征途上具有重大意义,尤其是对计量学派来说。它再一次证明了定量方法的震撼性。对于历史学界有很大的启发意义——没有严谨的定量分析,任何定性分析可能都有武断的可能。凭借个案而不是统计学知识来描述总体确实存在以偏概全的可能。对于整个美国社会也有显著意义。因为,通过对奴隶制问题的论战,让人们已经在不知不觉中不再把美国当今存在的黑人问题归因于奴隶制——因为把黑人和白人之间很深的社会经济差别归咎于一些早已死去而且道德败坏的奴隶主和那个已经不存在的奴隶制,确实比着手解决当今问题要便利和容易得多。

对于那些在心目中已经习惯于把奴隶制等同于低效制度、已经习惯于把奴隶等同于下等人的学者来说,福格尔和恩格尔曼的结论确实是冷冰冰的。但也不能不被两位学者的严谨和审慎所折服。福格尔和恩格尔曼的结论渗透着两个观点。第一个是黑人是正常人,他们不是“萨姆保”,不是劣等民族,他们可以胜任多种工作;奴隶主不是温情的家长,而是具有商业头脑和企业家精神的理性人。福格尔和恩格尔曼试图把奴隶主和奴隶都还原成正常人,从而为奴隶主和奴隶正名。第二个是奴隶制并非像流行观点所说的那样是垂死的,恰恰相反,该制度是有效率的,奴隶主可以借助这个制度获得可观的利润,奴隶可以在这个体制下生存并获得收入,经济上的剥削没有想象的那样严重。据此,福格尔和恩格尔曼认为,假如没有南北战争,奴隶制不会自动消亡。很多学者对福格尔的结论持批评态度,认为他是为奴隶制辩护,是把奴隶当作了劳动机器,不关心奴隶的生活。事实上,福格尔的本意并非如此,他并不想为奴隶主做辩护,也不愿意通过夸大奴隶生活的悲惨来赢得一个批判奴隶制的好名声。事实上,作为经济史学家,福格尔和恩格尔曼仅仅是要努力还原出黑人的真实生活,还原出他们的总体生活状态。他们认为,这种研究与那些激情的废奴主义者的呼号相比更有意义,更是对黑人的尊重。他们努力批判传统历史解释中的种族主义立场,实际上就是要维护一个黑人与白人一样的信念。他们认为,黑人不是劣等民族,他们各个方面并不比白人差[37]。如果看不到福格尔和恩格尔曼在这方面的努力,那就是没有全面理解他们以及他们的研究结论。

《十字架上的岁月:美国黑人奴隶制经济学》与《铁路与美国经济增长》相隔十年,但同样反映了福格尔的学术思想。这部著作实际上隐含了福格尔的自由主义思想,这与芝加哥学术传统一脉相承。福格尔把奴隶主还原成“精明的资本主义商人”,能够“进行有效管理的种植园主”,把奴隶还原成“勤勉而富有效率的劳动者”,把奴隶制还原成奴隶主和奴隶的共同的理性选择。在理性的支配下,奴隶制是有效率的。这种理性选择是市场自由主义思想的表达。在《十字架上的岁月:美国黑人奴隶制经济学》这部著作中,福格尔同样显示了其研究方法和技巧,展示了数据分析在历史研究中的重要作用。正是基于理论,福格尔把大量曾经被人们忽视的数据整合起来,并且生发出意义。正是基于数据和理论的结合,福格尔提出了与传统经济史研究者不同的观点。而且,这种观点的提出是具有科学逻辑的,而不是激情释放的产物。作为一名经济史学家,他更多地显示了其经济学家的一面,而不像传统的经济史学家那样更类似于一个历史学家。另外,福格尔和恩格尔曼的结论是根据已经掌握的经济方面数据,并借助于一定的理论推理和计量方法得出来的。他们并不否认这种研究的局限性。比如,在论述奴隶所受的剥削时,他们就坦陈,对奴隶的征收率虽然并不高,但征收并不是剥削的唯一形式。奴隶还有其它的负担,这种负担远大于征收。但在该著作中,他们仅仅详细研究了对奴隶的征收率。他们的结论也是根据征收率来推出的。然而,很多学者忽略了福格尔的自我反思,他们仅愿意根据福格尔的结论误读和批判福格尔,而不是对福格尔的观点进行证伪。

从证伪的角度看,福格尔和恩格尔曼的研究结论存在缺陷:第一,从研究所涉及的因素看,他们所得出的结论仅关涉经济层面,因而是一个片面的结论。陈振汉批评福格尔的研究“不涉及社会伦理道德,不涉及社会群众心理,不涉及作为人的、有知觉、有感情的奴隶”[38],切中了要害。福格尔和恩格尔曼的研究确实主要是从经济角度出发的,而没有从奴隶的感情、伦理道德等角度出发进行研究。因此,他们的结论确实具有片面性。片面的结论就不是全面的结论,片面正确也不等于全面正确。也就是说,他们的结论不是最终的结论。显然,福格尔和恩格尔曼也意识到了这一点。比如,福格尔承认,奴隶虽然“货币收入”不低,但如果加上“非货币收入”,结果就很低了。所谓“非货币收入”就是指社会地位、名声等非经济因素。奴隶的“非货币收入”远远低于自由劳动者。这也就是为什么自由劳动者不愿意把自己变成奴隶的原因。至于如何把奴隶的“非货币收入”也纳入到对奴隶制的分析中来,他们并没有论述。事实上,这种“非货币收入”上的差异与奴隶制相关。正是由于福格尔排除了大量的不可计量的文化和社会因素,所以他们的结论才与传统经济史学家的研究结论相去甚远。实际上,由于他们研究方法上的局限,他们也难以否定传统经济史学家的研究。

第二,从研究时段上看,他们的结论是一个短期的结论。从对奴隶制赢利性的研究过程中看,福格尔和恩格尔曼认为棉花的价格尽管长期的趋势是走低(这一点与瑞姆斯戴尔的研究相同),但在1850年之后棉业发展有个十年的繁荣,即在此期间,棉花的价格不是降低,而是提高。正是由于棉花价格的走高以及生产量的增大,棉花种植园才有可观的利润。之所以棉花价格和产量有这样的态势,是因为世界市场对棉花有大量的需求。但是,世界市场的需求会不会一直持续呢?如果不持续,奴隶制还会有高效率吗?这个问题福格尔和恩格尔曼没有回答。他们的结论是建立在1850-1860年这个时段上的,因此,该结论或许是一个短期结论。也就是说,假定他们的研究是正确的,也只能说明,如果没有南北战争,南方的奴隶制由于其高效率不会自动瓦解。然而,这个结论不能证实,奴隶制的高效率会一直持续下去,也许在世界市场需求降低之时,奴隶制会像瑞姆斯戴尔所解释的那样自动衰亡。

对于方法,也有两点需要强调:第一,福格尔和恩格尔曼的分析是依赖于经济学理论和数据的。这一方面体现在书中所包含的大量图表上,另一方面也体现在他们的论证过程上。书中运用了大量的间接计量法,而要运用间接计量法,就必须借助于理论和数据。借助于理论,建立相应的模型,该模型把相关的经济变量联系在一起;借助于数据(经济变量的数值)和计量方法,把模型的参数确定出来。参数确定之后,自然就可以说明变量之间的真正联系。也就是说,可以对历史事实进行相应的解释。没有数据怎么办?没有数据时首先要做的就是借助理论把数据复原或重组出来,如果可以做到,那么这个数据就是有效的,就是可以用于模型分析的。如果复原和重组不可能,那么论证就不能继续下去。福格尔和恩格尔曼不主张根据只言片语或者个案的描述就对整体做出武断的定性分析。这也正是新经济史学家研究经济史的特点。他们不轻易下结论,如果下结论,那就必须建立在严格的数据分析基础之上。他们相信方法,相信正确方法得出的结论也是正确的。这本书反映了福格尔和恩格尔曼对新经济史研究方法的自信。他们通过对大量数据进行分析,发现奴隶制并不像流行观点所说的那样,相反,该制度是高效的、活力极大的。他们在推迟一段时间之后,勇敢地公布了自己的研究发现,一任他人评说。面对学术界的争论和批评,福格尔相信这种争论有益于新经济史研究的发展。因为,反对者如果要推翻结论,那么就必须寻找新证据,或者指出研究方法上的局限和理论上的不足。然而,要达此目的,反对者就要学习新的经济学理论和数理工具。

第二,福格尔和恩格尔曼所运用的方法有值得商榷的地方。兹举二例。第一个关于南北比较之问题。为了证明南方奴隶制是高效率的,福格尔将其与北方的工厂进行了比较,并且得出结论:南方种植园的生产效率比北方要高出35%。但这能否证明奴隶制一定优于使用自由劳动者的工厂制度呢?笔者认为不一定。因为,南北的禀赋存在着差异,很难说明,它们之间效率的差异不是由于外生变量,即禀赋差异所造成的。正确的方法应是,比较南北战争之后与之前的生产效率。如果战后的生产效率高,那么就能说明奴隶制不是高效率的经济制度,反之亦反。第二个例子关于奴隶制运行的成本。在福格尔和恩格尔曼那里,成本等同于原材料的花费,即主要是供养奴隶的成本。然而,这不能概括成本的全部,制度运行成本也应该计算在内。如果要计算制度运行成本,奴隶制还会是一个高效率的经济制度吗?这有待于进一步讨论。值得参考的一个研究由巴泽尔(Y.Barzel)给出[39]。他认为,在奴隶制度下监督生产和维持奴隶制的成本都非常高。一方面,奴隶不同于自由人没有所有权,因此,一般情况下,奴隶不可能有自己的财产,对自己的劳动成果也没有占有权。这会导致奴隶“出工不出力”,能偷懒就偷懒,劳动没有积极性。于是,奴隶主对于奴隶劳动的监督成本自然会变得十分高昂。另一方面,奴隶为了获得自由而进行逃亡导致国家要付出巨大成本进行追捕。显然,这个成本也是正的,也应该被分摊到每一个奴隶主头上。但福格尔和恩格尔曼计算时忽略了上述成本。因此,他们的方法或许还有进一步完善的地方。

注释:

[1] 菲利普出版了两本书:《美国黑人奴隶制》(1918)和《旧南方的生活和劳工》(1929)。这是美国研究黑人奴隶制的开始。

[2] Kenneth M.Stampp, the Peculiar Institution: Slavery in the Ante-Bellum South, New York, 1956.

[3] Stanley M. Elkins, Slavery: a problem in American institutional and intellectual life, University of Chicago Press, 1968.

[4] 随着外来移民到美国来不需要以未来的收入作为抵押来换取路费,大多数移民选择了自由。

[5],男奴在一些农业部门中,大约有7%的从事管理,11.9%是熟练工匠(铁匠、木匠、制桶匠等等)。女奴有80%的比例工作在各行业,余下的20%从事家庭仆人工作,如裁缝师等。

[6] 促使奴隶流动有两个因素:第一,是世界棉花需求的急剧上升。期望获得巨额利润的种植园主纷纷涌向新南方,如乔治亚、阿拉巴马、密西西比、路易斯安那和得克萨斯,因为这些地区远比马里兰、弗吉尼亚和卡罗莱纳更适合生产棉花;第二,是交通工具的改进,轮船和铁路的发展减少了运输成本,并使曾经认为因距离太远而不适合商业生产之地区变得适宜。

[7] Ulrich B.Philips, “The Economic Cost of Slaveholding in the Cotton Belt”, Political Science Quarterly, Vol. 20, No. 2 (Jun., 1905), pp. 257-275.

[8] Charles Ramsdell, “The Natural Limits of Slavery Expansion”, the Mississippi Valley Historical Review, Vol. 16, No. 2 (Sep., 1929), pp. 151-171.

[9] 包括John Cairnes, Frederick Douglass, Charles H.Wesley, Lewis C.Gray, Ramsdell等。

[10] 康拉德和迈耶的估计结果是:男奴回报率在5%到8%间波动。女奴回报率在7.1%到8.1%之间波动。男奴回报率低的南方可以通过出售女奴的后代来得到补偿,从而达至7%到8%的回报率。

[11] Robert William Fogel; Stanley L. Engerman, Time on the cross:the Economics of American Negro slavery, Boston: Little, Brown, 1974, p72.

[12] Robert William Fogel; Stanley L. Engerman, Time on the cross:the Economics of American Negro slavery, Boston: Little, Brown, 1974, p92.

[13] 比如瑞姆斯戴尔的观点。

[14] Robert William Fogel; Stanley L. Engerman, Time on the cross:the Economics of American Negro slavery, Boston: Little, Brown, 1974, p97.

[15] Robert William Fogel; Stanley L. Engerman, Time on the cross:the Economics of American Negro slavery, Boston: Little, Brown, 1974, p100.

[16] Paul David and Peter Temin, “Slavery: The Progressive Institution?” The Journal of Economic History, Vol. 34, No. 3 (Sep., 1974), pp. 739-783.

[17] 参见(美)杰里米•阿塔克、彼得•帕赛尔:《新美国经济史》,中国社会科学出版社,2000年版,第336页。

[18] 转引自(美)杰里米•阿塔克、彼得•帕赛尔:《新美国经济史》,中国社会科学出版社,2000年版,第336页。

[19] Richard Sutch, “The treatment received by American slaves: A critical review of the evidence presented in Time on the Cross”, Explorations in Economic History, Volume 12, Issue 4, October 1975, pp.335-438.

[20] 巴黎人1850年每年平均消费159磅,英国人1890年每年平均消费105磅,意大利人1890年每年平均才23磅。

[21] Richard H.Steckel, “Dimensions and Determinants of Early Childhood Health and Mortality among American Slave”, Social Science History, Vol.10 (1986), pp.427-465.

[22] Michael Tadman, Speculators and Slaves: Masters, Traders and Slaves in the Ola South, Madison: University of Wisconsin Press, 1989.

[23] Robert William Fogel; Stanley L. Engerman, Time on the cross:the Economics of American Negro slavery, Boston: Little, Brown, 1974, p138.

[24] Robert William Fogel; Stanley L. Engerman, Time on the cross:the Economics of American Negro slavery, Boston: Little, Brown, 1974, p140.

[25] 转引自(美)杰里米•阿塔克、彼得•帕塞尔:《新美国经济史》,中国社会科学出版社,2000年版,第339页。

[26] 不论是使用自由劳动者还是使用奴隶的南方农场都比北方农场的效率高。相比较而言,使用奴隶的南方农场比使用自由劳动者的南方农场效率还要高28%。与北方的农场效率相比,南方的自由劳动者农场和使用奴隶的农场分别高9%和40%。

[27] Robert W. Fogel; Stanley L. Engerman, “Explaining the Relative Efficiency of Slave Agriculture in the Antebellum South”, The American Economic Review, Vol. 67, No. 3 (Jun., 1977), pp. 275-296.

[28] 之所以会如此,一方面在于奴隶的劳动工具由于奴隶主资本充足而较自由劳动者的先进,另一方面在于大农场的组织具有管理成本上的优势,即相对于分散的自由劳动者来说,更具有规模经济。

[29] 与这种乐观情绪对应的是分离运动的高涨。

[30] Peter Kolchin, “More Time on the Cross? An Evaluation of Robert William Fogel’s Without Consent or Contract”, the Journal of Southern History, Vol. 58, No. 3 (Aug., 1992), pp. 491-502.

[31] New York Times Book Review, 1974-4-28, p4.

[32] 详细介绍参见(美)菲利普·S.丰纳:《美国史学家论美国南部黑奴制度》(节译),《东北师大学报》,1981年第5期。

[33] Herbert G.Gutman, Slavery and the Numbers Game, University of Illinois Press, 1975.

[34] Kenneth M.Stampp, The imperiled union: essays on the background of the Civil War, Oxford University Press, 1981, pp.101-102.

[35] 转引自陈振汉:《社会经济史学论文集》,经济科学出版社,1999年版,第684-685页。

[36] Paul A.David, Reckoning with slavery: a critical study in the quantitative history of American Negro slavery, New York: Oxford University Press, 1976.

[37] 一个更有力的注脚是福格尔的妻子本身就是黑人。

[38] 陈振汉:《社会经济史学论文集》,经济科学出版社,1999年版,第685页。

[39] (美)巴泽尔:《产权的经济分析》,上海三联书店、上海人民出版社,1997年版。