新经济史研究方法之源:传统经济史

——《创新与融合——美国新经济史革命及对中国的影响(1957—2004)》第一章

第一章 新经济史研究方法之源:传统经济史

为了理解新经济史革命以及它所带来的变化,有必要先行了解它之前的经济史研究状况。而要了解它之前的经济史研究状况,就不能将考察的时间仅仅局限在1957年,也就是“新经济史”诞生的时候,而必须从新经济史革命之前的传统经济史说起。经济史学科出现以来,各个国家的经济史研究从总体上看都属于传统经济史的研究范畴。同时,在其中也蕴含了新经济史研究方法的“源头”。实际上,一种理念始终在经济史研究中存在,即运用经济学理论和有关数据来研究经济史。该理念尽管初始不显著,但代表了一种潜在的方向。正是这个理念,昭示着新经济史革命迟早会到来。新经济史研究方法实际上就是这种理念不断发展的结果。

第一节 传统经济史与新经济史:厘定和说明

根据方法论的不同,经济史研究总体上分为两类,一类是以历史方法为主要研究手段的经济史;一类是以经济学方法为主要研究手段的经济史。本书把它们分别称之为传统经济史和新经济史。传统经济史学家的研究过程大致若此:先收集大量丰富的史料,在此基础上依凭本身的学识和判断力或者说直觉提炼出史实,并进而将过去的经济发展情况“复原”或者“重构”出来。他们不使用“假设”,并且也不喜欢“假设”。其研究重心往往在于史料的收集、整理和考证、史实的通达。传统经济史就像历史学的其它分支学科(如政治史、法律史和技术史等)一样,它们彼此之间的区别只不过是研究领域的不同而已,而在研究方法上差异不大。当然,这是从总体上来看的。实际上,传统经济史研究以历史方法为主,并不意味着在研究中一点理论也没有。在传统经济史研究的个别著作中也会使用一些经济学理论或者社会学理论,也会处理一些数据,只不过这种使用和处理是嵌在历史方法之中的。经济学理论是搭载在历史方法汽车中的乘客[1]。新经济史则与之不同,它的研究方法受到经济学影响较大。正如彼得·特明(Peter Temin)所言:“新经济史之所以新就在于它与经济学有密切关系。旧经济史是历史学的一枝,而新经济史是经济学的一枝。”[2]新经济史的精髓在于运用经济学理论、数据和计量方法对经济史进行研究。运用该方法的新经济史学家不同意传统经济史学家的看法。他们认为,经济史研究不止是搜集、考订、分析史料和叙述史实,更重要的是解释史实,说明其中彼此之间的关系。可见,传统经济史和新经济史的在方法论上有很大区别。

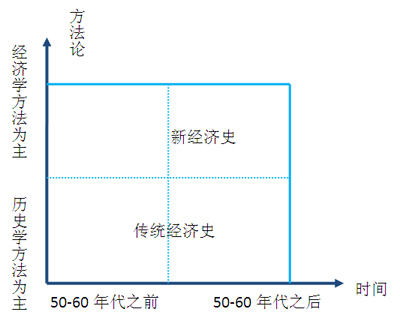

从时间上看,新经济史革命(计量学派)崛起于20世纪的50-60年代,到70年代又产生了利用制度变迁理论来分析和研究经济史的新制度学派。新经济史崛起之前的经济史研究都被视为传统经济史研究范畴。值得注意的是,传统经济史所包含的内容非常丰富,既包括19世纪末20世纪初的经济史研究,也包括1929年法国年鉴学派的第一代所奉献出来的经济史研究,甚至也包括年鉴学派第二代大师布罗代尔的恢宏著作所代表的经济史研究。但是年鉴学派所代表的经济史与早期经济史有区别。比如,年鉴学派对地理环境与经济发展之间关系的强调、对经济史本质上是一个总体史的强调以及对“集体”的重视。然而,年鉴学派所代表的经济史与早期经济史也有共同的方法论特征,即以历史方法为主。为了叙述方便,本书不再区分传统经济史研究范畴内部的些许不同。根据方法论上的共同特征,把新经济史崛起之前的经济史研究统称为传统经济史研究。新经济史革命之后,传统经济史研究并没有被完全替代。传统经济史的研究方法贯穿于整个经济史学史长河中。也就是说,新经济史革命更多地意味着经济史学史上一种经济史研究方法的创新。而传统经济史意味着经济史学史长河中的主流。新经济史从来没有,似乎也不可能完全替代传统经济史。今天,传统经济史研究仍然有广阔的发展空间。综合时间和方法论两种因素,将传统经济史和新经济史的定位简要绘制成图1-1。当然,这种划分是一种大而化之的。

图1-1 新经济史与传统经济史在经济史学史长河中所处的位置

在这里,还需指出四点说明:

第一,所谓新,不一定意味着进步;所谓传统,也不意味着落后。新经济史革命仅仅是经济史学史上的一场事件而已,它标志着一种新的经济史研究方法产生。

第二,传统经济史研究中并不意味着没有定量研究,新经济史也不意味着完全是定量研究,而没有文字描述。事实上,传统经济史研究中也运用了很多数据,只不过,在使用和挖掘程度上与新经济史有区别。

第三,虽然传统经济史和新经济史是一个对立的概念,但在经济史学史长河中,新经济史是内嵌于传统经济史研究中的,即在早期的经济史研究中,就存在新经济史研究的萌芽。

第四,新经济史和传统经济史研究的主题可能是相同的或者说相似的。而且,随着时间的流逝,二者似乎找到了更多的共同兴趣。

第二节 传统经济史研究的特征

20世纪50-60年代之前的传统经济史研究在欧美各国(主要指英国、德国、美国、法国等国家)都取得了一定的成就。总体上看,传统经济史研究呈现出三个基本特征:

一、主要研究方法:历史方法

20世纪50-60年代之前的经济史研究总体上属于传统经济史研究范畴。虽然有个别学者主张采用经济学理论和定量方法进行经济史研究,并在实践中取得了一定的成果,但这种研究方法在当时不占主流。此时,在经济史研究中占据统治地位的方法是历史方法。即便在研究中运用经济学理论和定量方法,那也是为历史方法服务的。

什么是历史方法呢?历史方法就是尽可能准确地对研究对象做出事实的描述。也就是说以时间为经,以事实为纬,然后将过去的历史进程重新编织出来,并且以叙述的口吻告诉人们过去发生了什么,事件之间的是如何关联在一起的[3]。这种经济史研究的主要目的是重建过去的历史情境。历史方法不同于科学方法,科学方法致力于把客观世界进行简化和抽象,从而得出科学理论,历史方法不同,它要借助于对客观事实的描述把复杂性和特殊性呈现出来,并给予一定的解释。

由于历史方法的完成要借助于经济史学家的思考,比如,史料的拣选、考证、整理会受到经济史学家“史观”的影响;构筑的“史实”会受到经济史学家“先见”的影响[4]。因此,历史方法容易引来“非议”。经济史本质上属于历史,对它的“非议”也是缘于对历史的“非议”。事实上,在历史研究的征途上,有众多的历史学家对历史的客观性追求进行过反思。典型者如意大利的克罗齐(Bendetto Croce)和英国的科林伍德(R.G.Collingwood)。前者言:“一切历史都是当代史”,后者谓:“一切历史都是思想史”;前者的意思是说历史深嵌在当代人的问题和思想中,后者则明确表示,历史逃离不了历史学家的思想樊笼,也就是说,所谓客观的历史是不存在的[5]。这些思辨对历史研究有一定的影响。然而,这些思辨并没有动摇经济史学家的叙述情结,他们似乎更注重行动,不愿意对历史的本体进行无休止、并且是看不到结果的争论。众多的资料需要整理,众多的国家经济发展史需要书写。这些经济史学家太需要在史料的浩瀚海洋中遨游,然后练就一身爬梳的本领,进而让这些史料鲜活起来,让人们了解过往,了解自己所赖以生存的国家的经济发展的过去,树立民族自豪感。

从研究过程上看,这一时期经济史研究总体上采用传统经济史研究范式是有其道理的。经济史研究是一个循环往复的过程,总是先描述,然后分析,有了新的分析结论之后,修正以前的错误,再次进行描述,这样不断进行下去,人类对自身过往的认识才会不断深刻和完善,才可以不断接近真理,最终达到马克思所讲的相对真理和绝对真理的统一。这一时期,经济史研究刚刚兴起,自然首要的任务是描述。

总之,经济史这门学科在这一时期总体上呈现出这样一种态势:在研究方法上采用历史方法,即其范式是传统经济史研究范式。这一时期的经济史也更像是历史家族中的一员。早在20世纪20年代之前,还有很多经济学家从事经济史研究,然而随着越来越多的历史学家加入,经济史慢慢地与经济学渐行渐远。研究者忙于对史料进行收集、整理、比对、整合,从而鲜有时间去学习经济学理论,因此对理论越来越表现得一无所知。另一方面,经济学理论的日益复杂化和数理化也使其抛弃了经济史研究者。具有一定经济学理论素养的大多数研究者又不愿意将自己的学术移情在经济史研究中,因为,经济史研究数理化较难,而且不易出成果。受益于物理学的经济学分析范式似乎还不能描绘出历史的复杂性。因此,经济史研究也逐渐被经济学家所遗弃。两个学科在互相排斥的同时,也伤害了各自的发展。经济学家的历史知识逐渐减少,而历史学家的经济学理论水平也越来越不敢恭维。

二、各国表现不同

虽然总体上属于传统经济史研究范畴,但由于各个国家的学术传统不同,因此,在经济史研究的出发点和方法上各国表现不尽相同。

在英国和美国,经济学理论和经济史呈现出一种“和谐共处”的局面。人们认为经济史是一门有用的学问,它可以检验、修正经济学理论,可以为理论发展提供灵感。经济史虽然是一门独立的学科,但经济史学家不否认这门学科与经济学理论是近亲。在经济史研究中也不排斥经济学理论,而且还乐于从理论中获取营养。这种经济学和经济史学科之间的和谐局面与英国的经验主义传统和美国的实用主义传统相关。受到经验主义传统影响的英国人乐于从过去发掘智慧,乐于从总结中看出事物发展的规律,而经济史作为一种手段或工具恰好可堪此任。因此,他们并不排斥经济史研究。经济学理论是从现实的经济发展中抽象出来的,而当下是与历史联系在一起的。因此,适合当下的学问也能在历史研究中找到用武之地。故而,英国人在经济史研究中也不排斥经济学理论。美国人的实用主义传统也有助于经济学理论和经济史相辅相成。实用主义的最高境界就是以“实用”为核心。只要有用,就可以“拿来”。因此,美国人既关注经济史研究,也重视经济学理论的进步。在经济史研究上,他们不拘一格地向国外学习。美国人曾以德为师,比如,美国经济史研究领域的开拓者们很多都有留学或游历德国之经历。同时,美国人也向英国人学习。哈佛大学就延聘了英国的经济史学家阿什利(W.J.Ashley)。在“实用”思想的指导下,各种方法都可以“一试身手”,包括在经济史研究中使用经济学理论。由此可见,美国的经济史研究类似于英国,经济学理论和经济史可以和谐共处,而且,在经济史研究中不排斥经济学理论。当然,这一点还体现在美国经济史学科的早期开拓者的学术研究上。查尔斯·F·邓巴(Charles Franklin Dunbar)和陶西格(F.W.Taussig)都不是专门的经济史教授,他们只是在研究经济学理论的同时研究经济史。

相比之下,德国的经济史就历史味、哲学味较浓。从历史学派的“历史经济学”梦想看,他们似乎要用历史替代经济学[6]。这也难怪,因为德国的经济学传统远不如它的哲学和历史传统悠久和强大。德国人对经济史的理解不同于英国人和美国人,他们的经济史实际上是“历史经济学”的副产品。由于哲学和历史学影响较重,因此,在德国的经济史研究中,对人类社会发展阶段的宏大概括时而出现。比如,旧历史学派的李斯特(Friedrich List)、希尔德布兰德(B. Hildebrand)、新历史学派的毕歇尔(Karl Buecher)等人的概括[7]。实际上,这种宏大概括从哲学家黑格尔(Hegel)那里就可以找到源头。黑格尔就认为人类社会的发展时序是与太阳的行程一致。太阳从东方升起在西方落下。世界历史也从东方走向西方。亚洲是世界历史的起点,欧洲是世界历史的终点。黑格尔由此概括出人类社会发展的进程是东方王国(包括中国、印度、波斯,埃及在黑格尔眼中是波斯帝国的一个行省)、希腊王国、罗马王国、日耳曼王国[8]。可见,“宏大概括”这种历史观在德国不是无源之水、无本之木。马克思对社会形态的历史把握也是一个证明。

法国呈现了另外一种状态,这种状态不同于英美,但与英美又有相似之处,类似于德国,但与德国也不尽相同。法国的经济史研究所表现出来的核心思想是“历史是唯一的科学”。这种思想在年鉴学派、尤其是在第二代中坚布罗代尔身上体现得最为明显[9]。20世纪下半叶崛起的“世界体系”理论的研究者美国人伊曼纽尔·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)的“历史作为统一的社会科学”之思想与布罗代尔直接有关[10]。布罗代尔在史学研究领域卓有成就。在他的著作中,可以看到,他用历史统摄社会学、经济学、人类学等多种社会科学。在他看来,总体史是无所不包的,历史没有专门的经济史、社会史、政治史、文化史之分,有的只是历史。社会科学也不能脱离历史而存在。社会科学是理解历史的钥匙,是解读历史的工具。只有历史是有意义的,是真正的学问,而社会科学都是为历史服务的。当然,法国的经济史研究还表现出与英美国家的某些相似之处,那就是对数据的偏好,对数据统计归纳等定量方法的倚重。这一点体现在法国经济史学家弗朗索瓦•西米昂(Francois Simiand)和厄内斯特•拉布鲁斯(Ernest Labrousse)的著作中[11]。法国的经济史研究与德国也有类似之处,比如对社会学理论的应用,年鉴学派视经济史为社会-经济史,德国的经济史学家桑巴特(Werner Sombart)对社会学理论也很看重。但也有不同之处,那就是德国似乎不喜欢数据。比起他们的历史哲学思考来说,数据可能比较枯燥和琐碎。桑巴特就反对统计,也很少运用数据来说明问题。德国人更愿意通过创造一些概念来阐述历史。另一位德国经济史学家,同时也是社会学家的韦伯,数据应用同样不多。因此,倚重数据统计来描述历史,这在德国经济史著作中较少看到。这一点与法国截然不同。

三、两个方向

欧美各国虽然表现不同,但大致可归为两类:一类是英美国家所代表的经济学理论和经济史研究联系相对密切的研究传统;一类是德国、法国以及比利时等国家所代表的经济学理论和经济史研究不甚相关的研究传统。前者在经济史研究中所运用的理论多源于经济学,后者则不然,多源于历史学、社会学、文化人类学等其它非经济学的社会科学理论。虽然同样把经济史认同于历史学的一种,但在后者那里,这种认同感强,而在前者那里,这种认同感相对较弱,甚至时时都有回归经济学的趋势。事实上,在英国古典经济学那里,经济史和经济学是统一在一起的[12]。即使到了马歇尔时代,尽管马歇尔不喜欢研究经济史的坎宁汉(William Cunningham),但他本人并不缺乏经济史素养,即他并不是看不起经济史,他只是认为经济史不能替代经济学[13]。因此,后来发生的经济史学科向经济学家族的回归也不是没有来由的。相反,德国和法国看不到这种趋势。德国的经济史是历史学派奋战的结果,内嵌在历史学的深厚土壤里,内嵌在德国的历史主义情结之中。方法论之争的落败都没有撼动经济史的历史主义倾向[14]。直到二战之后,局面才稍有改观,历史主义才逐渐淡出经济史研究中。法国的经济史研究受到社会学影响较深,与经济学也没有什么深厚感情。对历史重要性的强调使得法国人认为历史是唯一的科学。因此,直到今天,法国和德国的经济史研究还深刻着历史的烙印。全球化的文化传播也并没有抹杀国家学术传统的不同。

第三节 英美方向中所蕴含的理念

厘清了传统经济史研究的特征后,有必要重点谈谈英美所代表的那个研究方向。因为在笔者看来,新经济史革命不是“空穴来风”。它是传统经济史研究早已存在的某种理念的继续,也可以说是一种演化。这种理念由众多学者的思想和行动所构成。正是他们,最终启发了新经济史学家。如陈振汉所言,“由经济学理论来规范或指导经济史研究在英国既然已经早就是经济学家和经济史学家的共同要求,在美国,60-70年代新经济史学派要出来叫嚷用经济学理论和方法替代经济史研究就不足为怪了。”[15]此处,从三个角度来阐述这种方向中所蕴含的理念。

一、在经济史研究中不菲薄经济学理论

传统经济史研究虽然强调历史方法,但并不是说没有学者主张或采用经济学理论来研究经济史。事实上,罗杰斯(J.E.Thorold Roders)、坎宁汉、阿什利(W.J.Ashley)、赫克舍尔(Eli F. Hecksher)、波斯坦(M.M.Postan)、阿什顿(T.S.Ashton)、熊彼特(Joseph A. Schumpeter)等人都主张运用经济学理论研究经济史,并践行之。英美的早期经济史研究和经济学保持着相对紧密的联系。这一点可以从研究者的身份上体现。在英国,传统经济史研究者大多都在他们学术生涯中的某一时段有过教授经济学的经历。比如,罗杰斯在进入牛津大学之前,曾在伦敦国王学院担任过政治经济学教授。阿什利从美国回来之后,在伯明翰担任商业史教授,同时研究贸易学。坎宁汉也曾经是伦敦国王学院的教授,而且与马歇尔竞争过剑桥大学的经济学教职。克拉潘(J.H.Clapham)曾是利兹大学的经济学教授。汤因比(Arnold Toynbee)去世较早,但也讲过经济学。这些人当中,只有昂温(George Unwin)没有教授经济学的职业经历。他在接受了初等教育之后,便做了制帽商人的学徒,到20岁时才靠奖学金接受了高等教育。后来到德国留学,受到新历史学派领军人物——施穆勒的影响,回国后为一位议员担任秘书,余暇从事社会经济史研究。在美国也可以从经济史学家的身份上看到经济学和经济史的紧密联系。比如开拓者邓巴、陶西格以及后来的第三代经济史学家厄什(Abbott P.Usher)等人的身份。邓巴本人就是政治经济学教授,他讲授经济史是顺便。他所看重和提携的陶西格更是一位经济学家,只不过是一位具有历史眼光和思维的经济学家。他著述的一半都是关乎国际贸易的,他还和学生讨论计量经济学以及其它各种各样的理论。熊彼特对陶西格评价较高,在熊彼特将要离开人世时出版的《从马克思到凯恩斯》中,收录了10位经济学家,陶西格便是其中之一。厄什本人也是一位经济学家,擅长计量分析。

这些“双重身份”表明英美的经济史和经济学关系相对密切,同时,也说明英美的经济史学家和经济学家能够和平相处、相互学习。事实的确如此。1891年英国皇家经济学会成立的时候,经济史学家占有一定比重。他们的建议总会引来经济学家的“侧耳聆听”。无论他们做出什么论断,都会得到经济学家的高度尊重。尽管有汤因比对古典政治经济学的批判,尽管有阿什利对经济学理论作为普遍真理的质疑,尽管有马歇尔和坎宁汉的争吵,但在英国缺乏德奥“方法论之争”的那种激情。英国的经济学不断发展,同时,英国的经验主义传统也让经济史具有重要的一席之地。经济学家们明白:经济史是经济学的经验守护者。英国的经济史学家也不刻意靠近历史,他们觉得描述和分析经济史离不开经济学理论。美国也是如此。在那个国家,经济史学科本来就有很多设在经济学系。

经济史和经济学的和谐关系使人们乐于在经济史研究中运用经济学理论。从早期的瑞典经济史学家赫克谢尔(Heckscher),到英美的第二、三代经济史学家都有所体现。赫克谢尔是一位经济史学家,同时也是一位经济学家。他的经济学理论主要受英国经济学家马歇尔和瑞典经济学家维克塞尔(Knut Wicksell)的影响。赫克谢尔在国际贸易领域非常有名,提出了赫克谢尔-俄林定理(H-O theory)。当然,他在经济史研究领域也颇有建树。赫克谢尔在1909年受聘于新成立的斯德哥尔摩大学经济学院时任经济学与统计学教授,并且还担任新成立的经济史研究所所长。他成功地让经济史研究成为瑞典各大学的一门研究生课程。可以说,瑞典的经济史学科从赫克谢尔开始。他最负盛名的著作是1931年出版的两卷本《重商主义》(Mercantilism)。除此之外还有:《大陆系统:一个经济学的解释》、《古斯塔夫王朝以来的瑞典经济史》、《历史的唯物主义解释及其它解释》等。赫克谢尔主张运用经济学理论来研究经济史。早在1926年,赫克谢尔就阐明了自己的这种观点。他在经济史副刊上发表一篇文章《呼吁运用经济理论来研究经济史》[16]。他认为,经济史研究需要经济学理论,因为,研究、选择问题与搜集资料均离不开理论的设想。他说:“没有理论,历史研究只是徒然的劳动,没有用处。”[17]这是第一个旗帜鲜明地表明经济学理论在经济史研究中具有重要作用的人。赫克谢尔认为,共同的经济规律是普遍存在的。经济规律在任何社会均一样。所不同的只是理论的复杂性不同。比如,在古代的无货币社会,只能运用简单的经济学理论,货币理论就派不上用场。但在现代的有货币社会,简单理论就显得不足,需要更复杂的理论。因此,抛弃理论进行历史研究是不对的。《重商主义》是赫克谢尔运用经济学理论进行经济史研究的一个代表作。可以说,赫克歇尔通过经济学理论对史料提出了更广泛的问题和假定,对经济史进行了深入的批判性研究,从而在经济史研究和经济学理论之间架起了桥梁。

英国著名的第二代经济史学家波斯坦主张在经济史研究中利用经济学理论。波斯坦的最大学术成就是以主编的身份编纂了《剑桥欧洲经济史》。虽然波斯坦引领众学者成就了如此伟业,但他始终强调,经济史应该利用经济学理论。他说:“承认经济学理论的作用,用其来说明事物的关系,舍此既不能提出问题,也不能取舍材料,不能菲薄理论研究,而经济史反过来可以检验、证明理论。”[18]该观点与其在剑桥的前任克拉潘不同,克拉潘认为经济学理论对于经济史研究来说不过是一个没有什么用的“空盒子”而已。作为受过经济学理论和方法训练而摆脱了历史学家思想习惯的新的一代经济史学家领袖,英国的第三代经济史学家的代表学者阿什顿于1946年就任伦敦经济学院经济史教授时也表达了类似波斯坦的看法。他说:“(历史)资料并不戴着标志内容的袖章……即便是有经验的史学专家,也需用一套大致自成体系的原则作为取舍选择标准……正如渔民需要用一张渔网来区分那些捕去出卖同让它留在海里的鱼一样。但这张网必须成于专门网工之手,而不是随意编制的织物。编织‘经济史学’这个行业的专用网的人就是经济学家。”[19]

美国也有类似的主张。比如,前文提到的厄什(Abbott P.Usher)就倡导将经济学理论与统计资料相结合。除此之外,还有一个重量级人物对经济学理论和经济史研究之间的关系进行了阐述。此人就是约瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)。熊彼特一生著作等身,对经济学的研究方法也倾注了相当多的精力。在各种方法中,熊彼特对经济史研究给予了高度评价。他认为经济分析有多种技术,比如经济史、统计、理论、经济社会学等。在这些技术中,经济史乃是最重要的。他说:“如果我重新开始研究经济学,而在这三门学科中只许任选一种,那么我就选择经济史。”[20]为什么呢?熊彼特列举了三条理由:“首先,经济学的内容,实质上是历史长河中的一个独特的过程。如果一个人不掌握历史事实,不具备适当的历史感或所谓历史经验,他就不可能指望理解任何时代(包括当前)的经济现象。其次,历史的叙述不可能是纯经济的,它必然要反映那些不属于纯经济的‘制度方面的’事实:因此历史提供了最好的方法让我们了解经济与非经济的事实是怎样联系在一起的,以及各种社会科学应该怎样联系在一起。第三,我相信目前经济分析中所犯的根本性错误,大部分是由于缺乏历史的经验,而经济学家在其它条件方面的欠缺倒是次要的。当然,历史应该包括科学分工和专业化以来那些采用不同名称的学科,如史前记载与人种学(人类学)在内。”[21]在阐述经济史、理论和统计之间的关系时,他也指出经济史的重要性。他说:在了解人类社会的经济发展过程中,“理论仅仅提供一些工具和图式,统计仅仅是全部资料的一部分。只有历史知识能回答因果关系和机制方面的问题,如果没有历史知识,对时间序列的研究将是毫无结论的,理论的分析也是空泛的。”[22]他强调,在经济学分析中,如果单纯使用理论分析,必然要排除许多对分析经济现象有用的社会、制度和文化因素,这会使分析受到损害。弥补的措施是应用历史方法,即在分析中不忽视社会、制度和文化因素的影响。

熊彼特重视经济史,但绝不菲薄理论,他只是希望将理论方法和历史方法结合起来。他同意罗宾逊夫人理论乃是工具的说法,认为不论是自然现象还是社会现象,都有其隐藏在特殊性中的一般性,即个性之中含有共性。如要对共性进行分析,必须要先有一套概念,还要有描述概念之间联系的假说,这些就是理论。经济学理论和经济史是一个互动的过程。一方面,经济史的经验可以是检验理论正确与否的根据,并进而提出新的假设,修正已有的理论,从而深化和引领理论研究。另一方面,理论可以作为方法,为经济史研究提供分析工具,从而深化对历史的认识,并进而发现新的问题指引经济史研究。1947年,熊彼特在美国《经济史杂志》发表了一篇题为《经济史中的创造性反应》的论文。文章的第一句话就是:“如果他们愿意,经济史学家和经济理论家可以携手做一次有趣而且有益于社会的旅行,即对经济变革这个许久以来被人忽视的领域进行考察。”[23]熊彼特认为:经济史和统计相结合是重要的。对于经济史实来讲,有两个特征,即历史性和数量性。当历史事实可以用统计的时间序列表示出来时,其表述的清晰性提高。进而,通过统计学中介,可以将经济学理论和经济史研究联系在一起。理论常用数学方程加以表达,数学方程中自变量、因变量就是统计学中的统计量,统计量的数值可以在历史材料中找到。这样,就可以借助于经济计量学完成经济史对经济学理论的检验。

二、数据统计:偶有运用

在传统经济史研究中,语言描述的重要性胜于数据统计。在对待一些数量表现和数量关系时,或者是置若罔闻,或者只是进行一些简单的枚举或说明。传统的经济史学家把主要精力都用在定性的描述上,用在说明事实之间的因果联系上。那么为什么早期的经济史研究会如此呢?有四点原因:

第一,经济史研究关注的现象很庞杂,早期研究中,要把历史事实描述清楚已属不易,以至于还顾不上深入研究数据。从研究对象上看,经济史的视野比较宽泛,要研究的内容也比较丰富。几乎人类社会的任何现象都可以在经济史研究中找到立足之地,包括政治、制度、组织等。唯有如此,才能描述和解释人类社会发展的路径。这就导致了经济史学家对数据的忽视。从研究深度上看,人类社会的历史现象相对于自然世界来说过于复杂。自然界的物体没有思想,而历史现象中的人是有主观意识的。也正因为如此,梳理出人类社会的发展逻辑、总结出人类社会的发展动力,是一个很具有挑战性的任务。要知道,在人类社会的发展逻辑和发展动力中,多种因素相互交错、相互制约、相互联系和相互影响。有些因素是明显的,有些因素则比较隐晦。因此,分析历史现象,给出事件之间的因果联系,梳理出历史发展的逻辑和动力,总结出历史发展的路径,是要花功夫的。所以,经济史学家不得不把主要精力放在定性的描述和分析上,不得不依赖于各种可以找到的理论,甚至要凭籍自己的直觉和想象力。数据暂时还不能在他们思维中占据主要位置。

第二,社会科学对历史研究的冲击还不大,即所谓科学的理念还没有完全渗透在历史研究中。历史学在兰克时代成为一门所谓的科学,不过那时的科学含义与历史“社会科学化”的含义还不同。那时候的科学意指历史走出神学和文学的樊笼,即历史不再是神学的婢女,也不再与文学相伴。历史研究要建立在对史料的考证和梳理的基础之上,它的目的就是要正确告知人们过去到底发生了什么。在学者们看来,历史学是人文学科,其特点就是要运用充满文采的生动语言向人们追忆过去,讲述以往发生的故事。历史学家就是讲故事的人,只不过这个故事不能杜撰,必须有史料作为根基。在经济史研究早期,经济史学家就被认为是正确讲述经济发展故事的人。在这种认识下,很难让数据找到用武之地。与语言相比较,数据太死板、太枯燥了。经济史学家除了用数据来证明自己的一些定性说明外,就再也想不起数据的用途了。

第三,数学知识不普及,计量经济学还没有发展起来。在经济史研究早期,数学知识还不普及,学者们还不能熟练地把数学工具应用于经济史研究中。当时,计量经济学也没有发展完善起来。另外,从主观上说,传统经济史学家们对定量方法重要性的认识总体上来说也不够,习惯于认为数学方法不过是一些雕虫小技,不足挂齿,在治国方略的建言上没有什么大用。彼时,经济史学家都有梳理出人类社会发展规律,并进而使之达到经邦济世、经世济民的目的的宏愿。

第四,计算机技术也不成熟。没有成熟的计算机技术,学者们很难大规模地或者说有效率地处理数据。技术的落后也限制了对数据的使用。“巧妇难为无锅之炊”,没有技术做铺垫,再多的数据也不能进入经济史学家的研究视野,再多的数据也没有用。借助于人脑和人手,不可能把有效的信息从大量的数据中挖掘出来。

以上四点,说明了为什么在传统经济史研究时期,数据使用较少。但是,是不是在那个时代,一点数据整理工作都没有呢?也不是。实际上,尽管定量方法在当时不占主流,但也有个别经济史学家,尤其是经济学家出身的经济史学家,给予数据以相当大的关注。有些经济史学家,致力于数据的时间序列整理,也形成了一定成果。在传统经济史研究时期,定量方法的使用可以分为二个阶段,后一个阶段是前一个阶段的进步。

第一阶段,数量研究主要用来处理新发现的数据。当然那些处理也是比较简单和初级的。这一时期的主要贡献是形成了一些价格和人口统计方面的数据资料。比如,罗杰斯的《英国农业及价格史》(1866年发表第1、2卷,1882年发表第3、4卷,1887年发表第5、6卷,他死后的1902年,他的儿子替他出了第7卷)。该书对于今天的研究者来说仍然是一个包含大量有用数据的宝藏。克拉潘虽然讽刺经济学理论是一个空盒子[24],但却不讨厌数据。相反,他进行了大量的数据整理研究工作。他的《现代英国经济史》即以考证严密、数据精确著称[25]。另一位社会经济史学家托尼(R.H.Tawney)的英国经济史则以人口、土地、价格的深入考察闻名于世[26]。

第二阶段,数量研究有了多方面的进展。首先,数量研究和经济学理论相互促进。一方面,数量研究推动了经济学理论,尤其是经济周期理论;另一方面,宏观经济学理论的进展也为数据应用拓展了空间,并可以将之用于解释某些历史事件之间的因果联系。自资本主义产生和发展以来,经济发展呈现出一定的波动,这种波动被经济学家称之为经济周期。有很多学者对此进行了研究,并且根据不同的标准推定了不同的经济周期长度。法国经济学家朱格拉(Clement Juglar)、美国经济学家约瑟夫·基钦(Joseph Kitchin)、西蒙·库兹涅茨和俄国经济学家尼古拉·D·康德拉季耶夫(Nikolai Kondratieff)分别提出了著名的“朱格拉周期”(Juglar cycle)、“基钦周期”(Kitchin cycle)、“库兹涅茨周期”(Kuznets cycle)和“康德拉季耶夫周期”(Kondratieff cycle)理论。这些经济周期理论的提出都借助于数据研究,比如生产率、物价、就业率等方面数据的研究。库兹涅茨在推动定量方法运用方面做出了巨大贡献。他的著作主要有:《美国零售和批发贸易的周期波动》(1926)、《生产和价格的长期运动》(1930)、《工业和贸易的季节性波动》(1933)、《国民收入及其构成》(1941)等。他在研究资本主义时,一直强调经验统计资料的整理、加工和分析。他认为,统计学是经济学理论研究的重要基础。虽然他不认可自己是一位经济史学家,但他对资本主义经济长期发展的数量研究,对国民生产总值和国民收入的计量,确实推动了定量方法在经济史研究中的应用。凯恩斯革命以来,宏观经济学理论对货币流通、价格与工资变化的集中考察为数据进一步应用创造了前提。美国的经济史学家汉密尔顿(Hamilton)从货币数量说的角度研究了大量统计资料,并写出《美洲财富与西班牙的价格革命:1501-1650》。这本书是“价格革命”研究的杰作。在这本书中,汉密尔顿指出,16世纪金银输入量的增大和商品价格的上升之间有着密切的关系,美洲金银是西班牙“价格革命”的主要原因。其次,定量方法也越来越多地应用于经济史研究中。美国经济史学家罗斯托(W.W.Rostow)的灵感来源于库兹涅茨的早期著作《生产与价格的长期运动》(1930)。他认为库兹涅茨后期的总量研究对于理解和解释经济增长的规律是不够的,需要将总量细化到部门和分支部门。罗斯托强调:“没有适当的总量分解。对增长的研究就是没有王子的哈姆雷特,或带着手套弹钢琴。”[27]美国第三代的经济史学家厄什同样在定量方法上做出了贡献。他利用价格资料所作的14-18世纪欧洲农业的研究,显示了“化腐朽为神奇”的技巧[28]。需要说明的是,20世纪20-30年代之所以定量研究不断深化,是与一战结束所导致的金融秩序的混乱、物价的大起大落等现象相关的。金融秩序混乱,造成价格波动。人们乐于并试图挖掘这些数据变化之后的意义。总体说来,这一时期的定量研究有了一定的进展。

三、关注长期经济发展演化[29]

在传统经济史研究中,关注长期经济发展演化的情怀一直存在。亚当·斯密试图通过经济史研究来向世人告知交换、分工和专业化对人类福利的增进大有帮助,从而为资本主义的合理性做注脚,为自由市场经济摇旗呐喊。英国经济史学家阿什利曾言,经济史应该尝试发现社会发展的规律,也就是要对社会经济生活所运行的轨迹进行一般归纳。这种提议被英国学者约翰·希克斯(John Hicks)呼应,晚年他写出自己最为得意的作品:《经济史理论》(1969)[30]。该作品试图给出一套适用于经济史研究的经济史理论。希克斯认为历史研究不应该像历史主义那样,一味追求特殊性,偶然性。历史本来应该是共性和个性的统一体,一个历史事件的发生,有其偶然性,但同时也有其必然性,是偶然和必然的统一。历史学家的经济史研究往往追求那种偶然性,而在希克斯看来,其中的必然性才是经济史的研究对象。唯如此,才能揭示经济发展中的必然规律,经济史研究才有意义。美国的罗斯托教授也为经济发展总结了一套理论,并称之为经济增长阶段论。当然,经济史学家的某些概括也不一定正确,也会受到质疑。比如,中国经济史学者吴承明认为希克斯的经济史理论主要源于英国经验。他所概括的经济史理论很难说就是人类社会发展的共性。中国的经济发展历史就与英国有很大不同。罗斯托的理论也很难说适用于所有国家。正如他本人所言:“增长阶段论是考察现代史发展顺序的一个武断的和有局限性的方法,而且也不是绝对正确的方法。事实上,增长阶段论的目的不仅是要描述现代化顺序的一致性,而且也同样地要说明每个国家经历的独特性。”[31]然而,这些思考、观点和质疑无疑都显示了经济史学家关注长期经济发展演化的情怀。这种情怀实际上也作为学科的基因遗传到新经济史学家的研究中。

注释:

[1] 这似与熊彼特的观点相左,熊彼特认为,经济史是经济学的一部分,史学家的技术好比是经济分析这辆大公共汽车上的乘客。参见(美)约瑟夫·熊彼特:《经济分析史:第一卷》,商务印书馆,2001年版,第32页。

[2] Peter Temin, “Economic History in the 1980s”, The New History: the 1980s and Beyond, eds. Theodore Rabb&Rotberg (Princeton, 1982), p.179.

[3] 英国史学家斯科特(Ernest Scott)认为:“历史方法包括:第一,由确立事实与或然以探究过去的真理;第二,批评确立真实与或然的证据,将相关证据逐一比较;第三,个性与动机的推断;第四,严格的纪年,关注事件的结局;第五,分析原因;第六,避免以古鉴今的谬误;第七,尽量从当事人的观点,以看发生过的事情,只以后人的观点衡量往事,扞格难通;第八,了解历史人物行为的哲学基础,亦即他们行事的观念;第九,叙事;第十,鉴定的良好习惯的实习。”转引自杜维运:《史学方法论》,北京大学出版社,2006年版,第40页。

[4] 史实不同于史料,史料是过去人类思想和行为所遗留下来的陈迹,包括遗物、记录等。史实是历史学家发见的,具有意义的特征史实。参见王尔敏:《史学方法》,广西师范大学出版社,2005年版,第118-147页。

[5] 后现代主义者走得更远。他们认为,在历史上没有真理,没有客观,没有真实,历史是推论,是意识形态的化身。史学家的语言游戏与文学作品的虚构没有两样。

[6] 笔者认为,经济史与历史经济学不同。经济史的重心在于“史”,历史经济学的重心在于“经济学”。历史经济学的含义是运用历史方法研究经济学,或者说以历史方法为主要方法研究经济学。在经济学的发展进程中,这种历史经济学的思路曾经存在。德国历史学派实际上都是历史经济学家。他们反对英国古典经济学的利器也是对历史方法的强调。他们认定,没有“放之四海而皆准”的普遍原理,只有适合本国国情和历史的历史经济学。典型的代表如威廉•罗雪尔(W. Roscher)的《历史方法的国民经济学讲义大纲》。他试图把萨维尼在法学研究中运用的历史方法移植到经济学研究中来,并认为“这条道路是通向特别美丽而又丰饶的领域的”。德国历史学派成就了经济史,这在经济史学史上是公认的事实。今天,还有学者不断讨论历史经济学,认为它是人文研究和经济研究的一个桥梁。借助于历史经济学,人们可以看到经济学分析和视野上的局限,可以重新思考经济学。

[7] 李斯特认为各国经济发展的历史都经历5个阶段,即原始未开化时期,畜牧时期、农业时期、农工业时期、农工商为时期。希尔德布兰德提出经济发展阶段的过程是实物经济、货币经济和信用经济。新历史学派的毕歇尔,提出经济发展的第一阶段是封闭经济(种族社会和中世纪庄园),第二阶段是城邦经济(指城市兴起以后的西欧),第三阶段是国民经济(工业革命以后)。

[8] (德)黑格尔:《历史哲学》,北京三联书店,1956年版,第148-155页。

[9] 参见(法)布劳代尔(布罗代尔):《历史科学和社会科学:长时段》,收录于何兆武主编:《历史理论与史学理论:近现代西方史学著作选》,商务印书馆,1999年版,第799-817页。

[10] 参见(美)伊曼纽尔·沃勒斯坦:《知识的不确定性》,山东大学出版社,2006年版。

[11] 西米昂著有《价格总体运动研究》(Researches on the General Movement of Prices),拉布鲁斯著有《18世纪法国价格运动与财政论稿》(Sketch of the Movement of Prices and Revenues in 18th-Century France)。这两部著作都体现了法国传统经济史研究中对数据和统计的重视。

[12] 英国古典经济学的鼻祖亚当·斯密的《国富论》就体现了经济学理论和经济史研究的统一。

[13] 马歇尔在其《经济学原理》中保留了对德国历史学派的赞赏态度:人们对历史学派及其别国同僚们的工作给予多高的评价也不为过。他们在追溯和解释经济习俗和经济制度的历史方面做了大量工作。这是我们这个时代的伟大成就之一。1899年,马歇尔曾经写信给伦敦经济学院的院长海文思(William A.S.Hewins),讨论学院的经济学课程,海文思是历史主义的支持者。马歇尔说:事实上,我是一个庸俗的人,我认为经济学是一个有机的整体。一方面,我对纯粹的理论缺乏尊重(除了作为数学或者数量科学的分支之外);另一方面,我对没有高等分析帮助的信息的粗略搜集和整理也缺乏尊重,而这种粗略搜集和整理有时候据称是经济史的一部分。

[14] 笔者认为,历史主义是德国文化的一个显著特征。历史主义拒斥理性,认为历史与自然科学不同,而且强调历史是理解人类事务的唯一指南。历史主义的哲学和方法论渗透到德国的所有人文社会科学之中。参见(美)格奥尔格•G.伊格尔斯著,彭刚、顾杭译:《德国的历史观》,凤凰出版传媒集团、译林出版社,2006年版。

[15] 陈振汉:《步履集》,北京大学出版社,2005年版,第346页。

[16] 欧洲专门研究经济史的刊物最早是英国的《经济史评论》(1927)。在此之前,1926-1929年在英国的《经济学》杂志(Economic Journal)有一个经济史副刊,每年发行一本。

[17] 转引自陈振汉:《步履集》,北京大学出版社,2005年版,第154页。

[18] 转引自陈振汉:《步履集》,北京大学出版社,2005年版,第117页。

[19] 转引自陈振汉:《步履集》,北京大学出版社,2005年版,第346页。

[20] (美)约瑟夫·熊彼特:《经济分析史:第一卷》,商务印书馆,2001年版,第31页。

[21] (美)约瑟夫·熊彼特:《经济分析史:第一卷》,商务印书馆,2001年版,第31-32页。

[22] J.A.Schumpeter, Business Cycles: a Theoretical Historical and Statistic Analysis of the Capitalist Process, Vols. 2, New York and London: 1939, Vol.1, p.220.

[23] Joseph A. Schumpeter, “The Creative Response in Economic History”, the Journal of Economic History, Vol. 7, No. 2(Nov., 1947), pp. 149-159.

[24] 1932年他在英国的经济史杂志上发表了一篇文章《论经济空盒》,用《艾丽丝漫游奇境记》中的童话,来影射经济理论的华而不实。他说,经济理论就像一个好像有什么东西在其中的盒子,但打开一看,什么也没有。转引自陈振汉:《步履集》,北京大学出版社,2005年版,第116页。

[25] 在该书中,作者一共运用了27张图表,并且用统计数字纠正了以往错误的两个观点:一是以往历史学家对19世纪人口增长的漠视;二是以往历史学家对1820-1821年物价下跌,工资的购买力相对上升的误读。克拉潘认为“概括结论”往往经不起经济事实的检验,因而他注重经济史实的陈述,并且致力于统计数字的考证分析,而不仅是阐述自己的观点。用他自己的话来说,就是“不是在写一部关于经济意见的历史,而是在写一部关于经济史实的历史。” 转引自(英)克拉潘:《现代英国经济史》上卷:第一分册,商务印书馆,1997年版,中译本前言。

[26] 托尼是英国著名的经济学家、历史学家、社会批评家、教育家。曾经先后任教于格拉斯哥大学、牛津大学,并担任伦敦大学经济史教授。其代表作主要有:《16世纪的土地问题》(1912)、《贪婪的社会》(1920)、《宗教与资本主义的兴起》(1926)、《中国的土地和劳工》(1932)等。其中,《宗教与资本主义的兴起》已经有中文版(上海译文出版社,2006年版)。

[27] (美)W.W.罗斯托:《经济增长的阶段:非共产党宣言》,中国社会科学出版社,2001年版,第二版序言,第5页。

[28] 参见吴承明为日本经济史学家斯波义信:《宋代江南经济史研究》(江苏人民出版社,2001年版)所做的序言。

[29] 这种理念在德法等国家所代表的那种方向中表现更为明显。从德国的马克思到法国的保尔·芒图,从旧历史学派到新历史学派,从年鉴学派的第一代到第二代,都对长期的经济发展演化倾注了感情。布罗代尔提出了“长时段”,而且他认为,马克思本质上也是一位研究长时段的理论家。

[30] 希克斯是20世纪顶尖的几个最伟大的经济学家之一。1972年,他与肯尼斯•约瑟夫•阿罗(Kenneth J.Arrow)共同分享了诺贝尔经济学奖,获奖原因是他们在一般均衡理论和福利理论方面作出了首创性的贡献。希克斯虽然不是经济史学家,但他对经济史早就怀有兴趣。他做研究生时的导师是经济史学家科尔(Cole),到南非讲授英国中世纪经济史时用的是艾琳•鲍威尔(Eileen Power)的笔记,之后在伦敦大学做讲师时也与波斯坦一起讨论问题。后来,他退休之后在英国第三代经济史学家阿什顿的敦促下不断研究经济史,或者与经济史学家沟通讨论,并发表自己的意见,最终成就了1969年的《经济史理论》。

[31] (美)W.W.罗斯托:《经济增长的阶段:非共产党宣言》,中国社会科学出版社,2001年版,第1页。