共产党领导下的中国农民生活——对开弦弓村的再调查

7.合作制度下的农业

对大多数农民来说,摆脱贫困的愿望激励着他们对新的土地所有和使用制度持正确的态度。促使农民去尝试一下摆在他们面前的这个实际制度的有三个因素,共产党的威信,干部对农民口头描绘未来收成的前景,互助组初期开展合作的成功。他们在初级阶段没有放弃个体所有权,所以到最后也不会主动摒弃旧制度。他们可以试一试新制度,如果不能实现其诺言,他们可以恢复旧制度。

预料可能会反对改革的是少数比一般人富裕的农民。对大多数人来说,改革并不意味着比村里其他人损失什么,因为土地再分配以后,大多数人的土地拥有数量相等。但是,土地较多的富裕农民与大多数农民相对而言,确实意味着有所损失。那么,为什么他们参加了组织呢?

事实上,道理是相当简单的。固然土地再分配并不减少他们拥有的土地,但这妨碍了他们充分利用比一般人多的那些额外的土地。因为原来替他们在那些土地上耕作的承租人和佃农,现在自己都有了土地。费说,一个人只能耕种约7亩。这和我所了解的相符合,夫妇两人加一个孩子能耕种约10亩。在这种新情况下,拥有土地数量比上述数目大的富裕农民便雇不到代他们耕种剩余土地的人。另一方面,如果他参加合作社,他有希望得到多余土地的一分价值,因为在初级阶段凭借土地所有权他可以得到一部分收益。一旦加入了组织,关于进入第二阶段的问题他可能必须接受大多数社员的意见。他也可能像大多数社员一样真正地相信这样做有好处。

大多数人会看到的优越性是什么呢?无论是什么优越性,必须通过广泛的教育使他们看到这种优越性的前景。干部、下乡的官员及报纸都在这过程中起作用。但是说服教育所产生的信念可以建立在几乎完全是合理的根据上的。只要每一个农民还保留他土地的个体所有权,他一定希望他的地种上收成最好的庄稼,精心地耕种以期得到最多的报酬。但是,效率高的合作社耕种计划,对某些地区并不要求精耕细作、产量高。所以,为公平起见,把全部产品均分——这就意味着个体所有制的投降从而向合作社的第二阶段前进。费告诉了我们农民的道德观念,例如……邻居不能互相压榨。

他们感到如果要有牺牲就大家一起牺牲才对,他们能够接受的信念就是要有普遍的利益,这种信念已经表现在他们加入初级合作社的行动上。大多数村民们这样想,不是不可能的。中国正经历一个思想革命,农民受的影响当然不会比城里人少。

合作社许诺的普遍利益是提高生产。如何达到它,已经达到了哪些呢?我可以说出人们告诉我的新方法,以及据说由于新方法而获得的利益。必须说明,我现在利用的数字与过去引用的同类数字不相符,因为过去我只考虑到开弦弓,而现在指的是包括其他两个村的整个合作社。

新土地

如果耕种总面积增加,合作社里每个人都能获利。完全未利用的土地数量不大,但过去有30亩未耕种的,现在种了稻。5L由于取消了过去分割小块土地的许多田埂,耕种面积增加了不少,但没有确切数字。过去合作社的4,300亩土地总面积中有1,500亩是低洼地,雨天涝,晴天旱。现在这些地都挖了水渠,并新建了两个水坝以控制水流,96亩过去几乎长期受淹的地,经过筑堤后现在已连续生产。即使仍然被水淹而无法开垦的地也不是完全没有产品。至目前为止,有95亩塘地已种了一种可食用的水生植物,本地叫做水花生。 新农具

费描述了他1936年看到的整地方法和所用农具。他说,全部工作都是用手做的。该地区的特点是不用畜力,村里不用犁。惟一的工具是一把安在约一人高的木柄上的四齿铁耙,四齿略呈锐角。农民举耙过肩,从上往下挥动,耙齿相当有力地以一个锐角的角度深进土地,再把耙往后拉,这样便把土翻松,翻土后土壤表面粗糙,高低不平须再用耙弄细弄平。这样,一个人需要4天才能平整一亩地。

现在,情况大有改变。我在村里时候,合作社已经有7头水牛,并计划到1957年春再买33头。每头价值230至300元。现在已有40%的土地用水牛犁。一个人驾一头水牛犁田每天可平整一亩。人们告诉我,用耙翻地只能翻三至四英寸深,铁犁可以耕五英寸半深。

过去不用犁,部分原因是农业劳力过剩。那么为什么现在使用犁没有使失业人数大规模增加呢?因为现在采用了更加精耕细作的方法。稻田现在要犁三遍,耙六遍。积肥和施肥工作也比以前占的时间多得多。现在仍使用耙,但开始翻地不用。

新的灌溉方法

费说,1936年的时候,大部分灌溉工作是用脚踏式水车进行的。这是一种车水的装置,把水从河流里车到河岸上,由于引力作用,水流入田地。这种装置结构灵巧而简便。它有一个木制长方形的槽,上端敞开,高出河岸,下端放入河流,沿着槽和它的底下,有一系列木片,以直角的角度插在一条由木段制成的链上,木链通过上面一个大木轮的齿条。轮旁可站一个或更多的人,用脚踏着从轮轴上延伸出来的踏板,轮子就转动了。当木片进入木槽时,它们与木槽边和槽底形成了一个个小箱,水由这些小箱往上输送。到了上面,木片离开木槽时水就流入水渠。

费指出,要把水送到高一些的地方,用这种水车效率不很高。木片和木槽的边配合不紧密,水易漏失。我试了一下,确实,必须用相当大的力量来踩踏板,以使木片很快地跟上,这样才不会白费力气。费说,浇一亩地,水深10厘米左右,约需要一天。因此,那时候,由于水的不足,未能达到最有效的灌溉。结果是每块地的各片土地的价值不同,因为水是从主要水渠沿着地边流去的,离地边远的那些土地必须等到地边的土地灌足水以后才能得到灌溉。下雨时,产生同样的困难,地里水多的时候,离地边最远的土地必须等到地边的水先排干以后,水才能排出。后一种情况,耽误往往相当大,因为排水渠不足。

费说,1936年村里有两台用马达带动的水泵,一台私人所有,一台是合作丝厂所有。但因以下两个原因,很少使用,一是因为人们不愿付费,第二是因为许多人无法有效地利用使用水泵后省下来的时间。

现在村里仍有一些脚踏水车,只用于灌溉房屋附近的菜园了。现在所有稻田用四台马达发动的大型水泵灌溉。这些水泵属农业合作社所有。水渠系统也有较大的改进。

种植的新方法

除了把地分类,不同地种不同的庄稼以外,种植方法的主要变化是采用水稻“密植”。耕种的实际技术没有什么改变。谷种仍然是先下在秧田里,然后把秧苗移到田地里。但过去,每亩地可能种9,000至10,000株秧,现在,每亩种15,000至20,000株秧。这样,过去一亩可收500斤,现在可收600至650斤。

人们会奇怪,农民过去为什么不进行密植。我听说有两个原因:第一是,这种种植方法仅适用于某种土地,过去,农民对于哪种土壤需用什么耕种技术,缺乏知识和了解。这是政府有关部门教给他们的一种苏联人的种植方法。第二,如果农民播种的稻有限——由于缺少时间、种子或劳力——用老方法播种比较值得,因为人们注意到用新方法密植其产量并不是按植物的株数成比例地增加的。用老方法,每株产量较多;用新方法单位面积的产量较多。

施肥和庄稼管理的新方法

费说,肥料只是在第一次除草以后才施用,这是插秧一周以后的一个过程。肥料主要是人粪和羊粪与草混合后晒干,撒在刚除过草的田地里,还有用榨过油的豆渣做成的豆饼压碎,即成肥料。农民还告诉我以前用的另一种肥料,稻草灰。

这几种肥料中,人粪肥是最重要的。老的施肥方法仍然使用,但又补充了两种极有效的方法。革命前,很少用河泥作肥料,现在从河里挖出大量淤泥与草混合为堆肥,撒在地里。

用这种多少是传统的方法生产的肥料数量很大,我在村里无法作出精确的计算,但近来中国有个估计,很有启发性。

当然,简单而有效的肥料来源是畜粪和人粪。如果积肥,一个人每年约可生产1,000磅,一头猪一年可生产4,000磅。所以如果一家四口喂两头猪并且积肥,一年大约可得六吨粪肥。由于中国农村地区平均每人拥有土地约半英亩,四口之家应有两英亩,如果他们有两英亩地,一英亩地可施6,000磅,粪肥,再加上牛、羊、家禽粪及草灰泥堆肥,每英亩地可施24,000磅至30,O00磅肥。当然,这需要仔细地积肥。【9】

这一报道主要是根据广东和福建省的调查。在开弦弓地区家畜不能产那么多粪肥。可以更多地用堆肥来弥补。

除了这些经过改良的传统粪肥来源外,还有一种重要补充,即化学肥料。1936年时村子里从不用化肥,现在合作社从国营商店里买化肥,人们告诉我,前一年每亩农田可分得一些化肥。我还知道,田地里每年施上述的一种或其他种肥料共五次——插秧前两次,以后三次。我到刚平整过的土地去看时,农民正在撒肥,还有几次看见船只忙着挖掘河泥。

人们还告诉我,过去有时因虫害损失庄稼达30%。1955年因受虫害而损失的庄稼据说低到10%。害虫减少部分是由于使用杀虫剂的缘故,但杀虫剂的供应量小,主要是由于采取了诱捕害虫的办法及开展了在田地里消灭虫卵的运动。捕虫的方法是:在地里放一些灯,靠近灯的地方再放几盆水,水面上有一层油。这样,虫子就容易掉入水中。

对生产的作用

根据人们向我提供的资料,上述改进,使谷物生产稳步上升。他们说,1949年前,每亩地平均生产谷子约400斤。以后备年的生产情况如下:

1950—1951年 480—500斤

1951—1952年 500斤

1952—1953年 520斤

1953—1954年 500斤

1954—1955年 560斤

1953—1954年生产停滞的原因是长江水严重泛滥。人们骄傲地提到这一年的生产数字,因为受灾面积很广,如果在过去,这样的灾害一定会造成严重减产。由于农业方法的效率提高,1955—1956年的估计生产数字比上述任何一年要高。

合作社组织

为了耕作方便,农业社里的农户被组织成6个大队,它共有23个小队。每大队耕种一圩或更多的地,大队的大小根据它负责耕种面积的大小而定。小队的数目和大小根据它所担任的农业活动而异,但力求稳定。

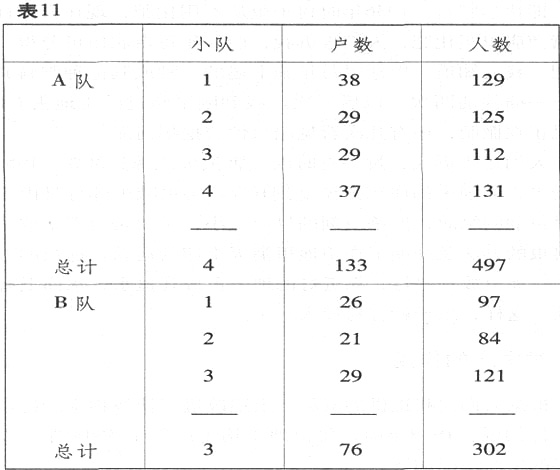

我调查了耕种较大的两圩土地的两个队的组成。

这些队耕种的各类土地的数量和1956—1957年的估计产量见表11。此表计算上有些小错误,但看来还是按照农业合作社的领导人原来给我的数字列出为好。

人们将注意到队员的身份是以户为单位来表示的。这并非意味着每一户全部人员都参加劳动,因为小的孩子和老年人显然是不能工作的。也不是所有参加劳动的人都做同等的工作。至少从理论上说,没有强迫劳动。有约束力的仍然是个人的需要。如果一个人什么也不干他就要挨饿;如果一个人非常努力地工作,他不仅能吃得好些,能养家,而且还可能有一些积余,买好一些的消费品。合作社社部有每个人的工作记录,记载着按工作类别和工作量计算的工分。例如,一个人耕一亩地可得10分。男人一天可达到10分,但女人耕田一天只能得5分,老人4分。所以男女农民之间存在不平等,但这是体力上天然的差别。

产品是按照各户所得工分的比例进行分配的。首先扣除下列用项。产品的11%左右交国家;约11%为生产及购买种子的费用;约10%留作“公共用途”,例如包括购置新设备等;2%(每亩1又1/2)为福利基金,多子女或病残的困难家庭,需要时可从中得到额外补助。因此,真正分给生产者的产品比例约为总产量的67%。可以看出,根据各农户的不同劳力和积极性的高低,这种分配办法也允许有相当大的差异。旧制度也存在着同类型的差异。但现在,这种差异的幅度比过去小得多,因为土地拥有的差别已不复存在。目前,决定穷富程度的惟一因素是各农户的劳动能力。农户之间劳力差异引起的后果,在许多情况下由福利基金弥补。

每队由队员指定一名队长。合作社有一名社长和三名副社长。在此,对这一制度只能作上述概要的介绍。它的详细情况需作长时间的实地调查和分别的论述。

8.村里的蚕丝业

费孝通告诉我们,一千多年以来,太湖地区一带的农民一直在家庭里从事蚕丝业。近50年来蚕丝业的盛衰经历了巨大的波动和起伏。本世纪初,生丝的生产能使开弦弓一般的农户收益250元左右。1936年平均收益降低到45元左右。蚕丝业的收入猛降并非由于生丝质量下降或产量减少,而是由于生丝价格下跌。下跌的第一个原因是,那几年生丝在世界市场上的价格下降。第二个原因是家庭制丝质量不稳定,不能适应现代机械化丝织工业的要求。

为防止丝价下跌,1920年:以后,曾努力刺激生丝生产,提高产品质量。为达到前一目的,采取了两种办法——改良蚕种,多种桑树,减少因病蚕而造成的损失。费引了村里的一个缫丝顾问对他说的一段话:

用传统方法养蚕,在最坏的年景里,只有30%的蚕能成活到最后阶段并结茧。蚕的吐丝量少。这种不能令人满意的情况是由于对蚕的病毒的传播没有预防措施。蚕蛾通过接触把致病的微生物带给蚕卵。这样,毒病便一代代传下去,无法控制。喂养新蚕前,房屋和器具未经消毒。一旦房屋被病菌污染,蚕便连年闹病。病蚕或死蚕被扔在桑树下。人们以为死蚕可用作桑树的肥料。但实际上它们传播细菌,由桑叶把细菌带到养蚕的房子里。蚕生长过程中的重要条件——温度和湿度得不到调节。按照习惯,不管气候有何变化,蚕第三次蜕皮后就停止烧火。

苏州附近的浒墅关蚕桑女子学校倡议对蚕丝业进行改革,它建立了一个在农村地区传授蚕丝业新技术的推广部。费的姊姊和她的同事们在1923年访问开弦弓,把一些新方法教给村民,其中有不少后来被采用了。

村里采用了改良的蚕种。过去,农民用自己的蚕进行纯系育种,疾病就从一代传到下一代。蚕桑学校开始统管了蚕种的生产,为村民供应较好、较健康的蚕种。蚕丝业这部分工作的转移,对农民的经济损失很小,因为蚕种费用仅占生丝生产总费用的3%。不幸的是,当长江下游地区蚕丝工业普遍改革以后,对灭菌的蚕种的需求量迅速增加,蚕桑学校未能满足这一要求。许多私人蚕种生产者乘机盈利,蚕种的质量不能保持。后来省政府设立了一个局,有权检查私人生产者的蚕种并控制其价格,蚕种质量下降的情况得到了部分弥补。

在蚕丝业改革运动初期,蚕桑学校派出教员教授人们如何用科学知识来预防蚕病和调节室内的温度和湿度。为便于管理和监督,把各家的幼蚕集中在一所公用的房屋里。这屋子是用两年内每张蚕种多收一些钱所积累起来的经费建造的,共有八大间。费用和劳力是根据各养蚕户养蚕数量多少,按比例分摊的。

费说,集体养蚕只有在蚕幼小的阶段有较好的效果。蚕的生长过程从孵卵到结茧分五个阶段。前六周内,从蚕蚁长到二英寸半长,幼蚕成熟。第三阶段后,蚕长得很大以致公共的房屋容纳不下,那时费正在村里。他说,要建造更大的房屋来养蚕,看来不经济,因为需要大地方养蚕的阶段很短。因而到最后两周的生产过程,便把蚕搬到养蚕人自己家中。这时候养蚕人家中除了厨房和卧室的一部分面积以外,其余都用来养蚕。把蚕搬进去以前,农民的房屋先进行消毒。蚕有了病,立刻隔离。室内的温度和湿度都得到了调节。

用新方法进行处理以后,其结果是,病蚕率控制在20%以下,蚕茧生产比用传统方法养蚕时增加至少40%。

费说,一家能养多少蚕取决于房屋的大小和劳力的多少。蚕是养在长约一米半,宽约一米的长方形匾里,匾放在一个分八层的架子上,每架可放8个匾。每家一般可容纳5架。一张蚕种孵化的蚕发展到最后阶段,需占整整一个架子。一个人可管理2至3架。每架可得蚕茧34磅。费说,蚕丝业改革以后,一般的蚕户约可生产蚕茧200磅,每100磅可卖得60至70元。

每架蚕约需喂400磅桑叶。1936年时村里生产的桑叶并不能满足需要,相当一部分要从村外买来。每100磅桑叶的价格为1.5元至3.5元。按桑叶平均买价估计,费说,每蚕户生产总费用约为30至40元,再加上其他辅助费用,每户蚕茧的生产费用为50元。如果出售蚕茧,一个普通农户净收入约70至90元。人们将注意到这一数字同他以前提出的数字不相符,以前他提到1936年一个普通农户从丝业生产中仅能盈利45元。

缫丝工厂

开弦弓村不仅生产蚕茧而且生产丝。为了改进丝的质量,1929年在开弦弓村建立了一个合作丝厂。丝厂遇到了一些困难,直到1935年装备了经过改装的日本新式机器以后,才生产了高质量的丝。在村里建厂的目的是保存农村工业。负责建设工厂的人对费说:

我的另一个信念是,蚕丝工业曾经是而且应该继续是一种乡村工业。我的理由是,如果我们把工业从农村引向别的地方,像很多工业家所做的那样,也是非常容易做到的,农民实际上就会挨饿。……如果中国工业只能以牺牲穷苦农民为代价而发展的话,我个人认为这个代价未免太大了。

工厂的创办人同样坚定地认为应该按合作方式办厂。费说:

变革者趋向社会主义的思想是代表了当前中国知识阶级的部分思想状况。……中国人民在世界经济中的地位以及同西方列强的不断斗争,为传播社会主义_思想创造了有利条件。正如中国人民所了解的,公众普遍反对资本主义,甚至于那些代表资本主义的人也不敢公开为资本主义的原则辩护。这种态度在已故中山先生的“三民主义”里阐述得很清楚,……中山先生的基本政治思想是实现传统的教导,诸如“天下为公”和“耕者有其田”。

早年,这种通过农村缫丝工厂实现合作的尝试并不成功。村子里大多数农户参加了这个组织,但是在资金方面,要使农村社员的收入能通过办工厂而不断有所增加是有困难的。工厂的房屋和设备所需的资金,一部分从省农民银行的长期贷款支付,另一部分由震泽的一个私营银行短期贷款支付。股份在社员中分摊,可在五年内付清,但除部分人以外,大多数人无力如期支付社员需向工厂供应的蚕茧。交货后可得70%的蚕茧值。实际上,这是他们所能得到的全部,因为工厂需要将其盈利的绝大部分归还贷款和利息。根据协议,社员须供应~定量的蚕茧,但一般他们只供应最低限量的蚕茧,他们宁愿将其余蚕茧以市价出售给工厂以外的单位。因此,本地生产的蚕茧不足以供应该厂,以使其维持机器的经济开工率。工厂尚需在市场上购买蚕茧,1934年有一半以上的蚕茧就是这样买来的。工厂亦接受代缫的订货,原料由别的工厂提供。这样,这个工厂就不再是一个单纯的地方工业了。

如果这个工厂一直继续生产,股东们可能早就能得到利润。在1930年至1936年间贷款慢慢减少,工厂逐渐到达可以分利的阶段。1936年以后工厂的资金力量可能继续增长,直到日军占领的灾难发生,这个工厂被破坏了。

工厂的发展遭到了挫折,第一年以后,由于人们没有分到红利,因此失去了对工厂的信任。一旦期望没有实现,村民的希望幻灭,他们就不再继续交股金费。农民失去信心,被认为是由于他们对工厂财务缺乏了解。改革者的意图不仅是要办一个共有的而且是合作管理的工厂。社员有权听取账目情况,有权要求经理解释账目。但由于他们大多数是文盲,不懂得资产负债表上写的东西。他们只是,

……停留于怀疑和偶尔的议论上,并不采取一定步骤进行调查。

问题在于教育工作跟不上工业改革。人们只有接受教育,到了一定的水平,才能承担一定的责任,否则工厂只是为他们开办但他们不能真正管理工厂。

改革者的愿望未能实现,还表现在更重要的方面。改革者设想工厂是为农民提供工作机会并使农民留在农村的一种手段。但家庭工业体系是户户都有缫丝机,至少有355名妇女就业,而在工厂体系下,不到70名工人即可轻而易举地完成同样的工作量。这种情况,不应归咎于改革者。工厂仅仅是实施先进的技术,这在任何情况下都会破坏家庭工业,而改革者在农村开设工厂,至少还起了缓冲作用。然而实际上,仅仅依靠工厂并不能解决农村经济中的就业问题。失业的妇女将近300名。费写书时,表示担心她们的前途,他写道:

没有引进新的工业来吸收多余的妇女劳力。……农田面积如此之小,要把妇女劳力引向田地是不可能的。

他认为结果很可能是妇女人口会进一步流向城镇。作为一种维护旧制度的后卫战斗,家庭缫制土丝在1930年至1936年间又部分复苏。

今日的蚕丝业

在日本占领时期,开弦弓的丝业看来几乎是停顿了。现在正在恢复,虽然各方面的基础较以往好得多,但生产仍然低于1936年的水平。

被日本摧毁的工厂尚未恢复。就村的范围而言,现在养蚕到烘茧为止。缫丝是在城镇工厂里进行的。旧厂房虽已经修建,但它并非用来经营一个完整的工厂,而是用作烘烤蚕茧的场地。蚕茧送往城镇之前须经烘烤,其主要目的是杀死茧内的蚕蛹,以使蚕茧不致被孵化的蚕蛾咬破。厂房每年仅有一段短时间用于此项工作。在此项工作期间,受雇者约75人,业务如此有限,因此工厂除作为一个国营机构的一部分以保证农民有销售蚕茧的稳定市场外,从整体来看对村民的收入并不能作出重要的贡献。厂房和其中的工作均由国营机构,中国蚕丝公司来管理,它在苏州有一个分公司。

村里的那部分丝业,养蚕及生产蚕茧,现在完全是以合作的方式组织,并构成农业合作社活动的一部分。养蚕已不再用农村普通房屋,现有9间大房间专用于养蚕。全部蚕种均由一个蚕种公司供给,它也是国营机构,但不属中国蚕丝公司。

费所描述的浒墅关蚕桑学校当时在该地区发动了改革运动,现在在农村工业方面起了更为直接的重要作用。在养蚕期间,学校派遣一名受过训练的青年妇女留驻在村里作为顾问。在非生产季节,她和被派到别的村子里去的其他许多青年妇女,都进行研究工作。学校有一个附属实验工厂,在费的姊姊的指导下进行工作,我们知道,她是1923年来到这个村子,第一个向人民传授蚕丝生产新方法的人。

我已说过,开弦弓有九间养蚕的房间,但作为整个合作社,总共有13间房,以下数字除专有说明者外,均指整个合作社。

合作社每年育蚕四次。从孵化到结茧所需时间的长短因季节不同而略有差异,分述如下:

A.4月19日接受450张蚕种。

4月30日孵出幼蚕。

6月5日烘茧。

B.6月20日接受30张蚕种。

6月27日孵出幼蚕。

7月24日烘茧。

C.8月5日接受200张蚕种。

8月12日孵出幼蚕。

9月8日烘茧。

D.9月13日接受40张蚕种。

9月20日孵出幼蚕。

10月30日烘茧。

据说每一张蚕种上约有二万个蚕卵。1956年,合作社一共要接受720张蚕种,根据房屋可用面积的大小,按比例分配到各房间喂养。例如:第一批蚕种共450张,开弦弓最大的房间孵养55张蚕种,最小的房间孵养15张;开弦弓9间房共接受280张蚕种。

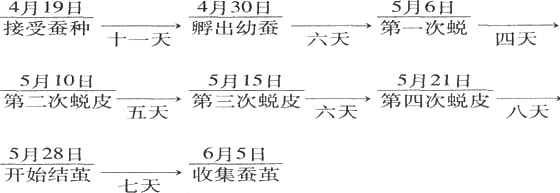

蚕卵需孵8至12天。幼蚕孵出后,大约在第6天、第10天、15天、20天的时候蜕皮,共4次。蜕皮的过程,在养蚕业中,英文术语是“moult”。费并不认为这仅仅是蚕蜕去旧皮,换上新皮的问题,他把这些阶段叫做蜕变时期。因为在每一次蜕皮进行过程的24小时中,蚕停止进食,并且必须保持其不受干扰,环境安静。第4次也就是最后一次蜕皮后约8天,就结束喂养,蚕便开始结茧,这一过程约7天完成。以4月19日,该村接受的蚕种为例,蚕的各发展阶段可以图解表示如下:

丝蚕结茧时停止进食,蚕卵阶段不需喂食,因此在蚕的整个发育过程中,需要付出较多劳动的是以下五个阶段:

1.从孵出幼蚕到第一次蜕皮。

2.从第一次蜕皮到第二次蜕皮。

3.从第二次蜕皮到第三次蜕皮。

4.从第三次蜕皮到第四次蜕皮。

5.从第四次蜕皮到结束。

需要劳力的有两件事,第一件,也是最费时间的是喂蚕。蚕吃的桑叶有特定的条件——新鲜,但略干燥。因此桑叶采来后尚需挑去坏叶,把好叶悬在阴蔽处略加晾干,从枝条上摘下,搬进蚕屋内喂蚕。现在养蚕的全过程均在专设的室内进行,即使到了蚕发育的最后阶段,也不搬到各农户家里喂养。村里的9间专室,每间配备一个养蚕生产队。

每一个相继的阶段均需增加队员人数,因为蚕不断地长大。费提到1936年时第一阶段的一匾蚕,喂养到最后阶段时扩展到8匾。人们告诉我,由于蚕种质量提高,喂养方法改进,现在一匾幼蚕可扩展到17匾。特别是到最后阶段,蚕非常贪食。对开弦弓的蚕,各发展阶段所食桑叶量我未能获得精确的数字,但《不列颠百科全书》(第十四版)记载说,根据调查证明,一盎司蚕卵,估计出蚕三万条,其第一阶段需桑叶9磅,第二阶段24磅,第三阶段80磅,第四阶段236磅,第五阶段为1,430磅。据此可推算出开弦弓的一张蚕种,据说产两万条蚕,总共将需要合1,196磅桑叶。这个数量与村里人告诉我的900斤,大约合1,000磅的数字相当吻合,特别是他们所指的桑叶是喂蚕时用的,略干的桑叶。

第二件需要劳力的事是,在蚕即将孵出前及每一次蜕皮时,必须在卵上或蚕上盖纸。纸上有很多刚够大的穿孔,以供各个阶段的蚕钻过。蚕钻过小孔时可将其身上残留的卵壳或旧皮擦去,以免妨碍蚕以后的生长和发育。虽然每一阶段都必须增加纸的数量,但这部分工作与喂食的工作相比所需的劳力毕竟要少一些。

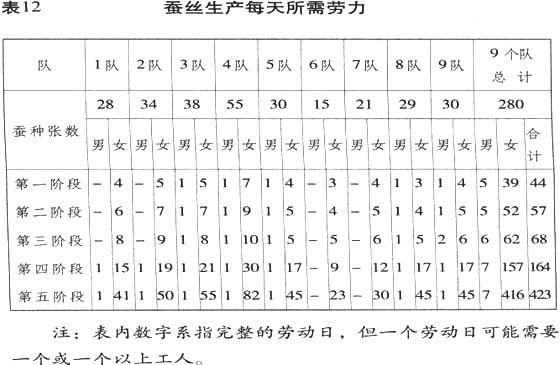

表12说明了在每间养蚕室内,六个阶段中每一段所需的劳动量,劳动量是以8小时一个劳动日表示的,但实际上,一个劳动日可能用一个以上的工人。工作的范围不仅仅是在室内喂蚕,还包括采集和准备桑叶。然而,不包括种植桑树,种桑树田农业合作社另行组织。

可以看到,大多数劳动者是妇女。每一小队有一名队长,可是9名队长中有7名是男的。选择队长主要是根据他们的养蚕技术知识及组织管理能力。

出售蚕茧所得的钱是按照队员所做工作的价值,用评定的方法计算后,进行分配的。从以下所述可看出这种评定方法的一般特点:

照看蚕:每日4分。一个人如经常出勤,一季度约可得120分。

采桑叶,准备桑叶:每100斤记4分。

队长由于进行管理工作可多记分数,由队员集体评定。通常比一个普通队员平均所得多10%。

种桑树的农民也分得一部分收入。种植和看管桑树一亩,一季度可挣120分。实际上,一亩桑树可能由几个人种植和看管,在这种情况下,则按照各人工作的多少来分配收入。

丝的生产量

对1956年的估计生产量,我没有记载。但以费的数字为基础,可以计算出来。他说在1936年,开弦弓村一年生产72,000磅蚕茧。他还说一张蚕种平均生产34磅蚕茧。1956年合作社接受720张蚕种,其中448张系开弦弓孵养。按照费所说的每张蚕种产茧量的数字计算,产量应是15,232磅。

但现在一张蚕种出的蚕成活到最后阶段比过去多而且大,我们必须把这一点考虑进去。我们已经知道在1936年,1匾蚕可发展到8匾,1956年增加到17匾。因而我们完全有理由把上述该村的生产数增加一倍,算作34,464磅。但即使是这样一个随便的估计,还是难以避免这样一个结论,即现在,丝的生产量仅是费调查时的一半。尽管有些村民有相反说法。

这是一个重要的结论。生产量下降是什么原因呢?在作出正确的解释前我考虑了各种因素。第一个因素是收入。金钱上的鼓励或刺激是否不同?费估计当时蚕茧的售价为每磅6角至7角。我了解的是每斤8角至9角,而一斤稍稍大于一磅。尽管因前面讲过的理由,这两个价格之间不能完全列为等式,但看来,今天蚕茧的价格很可能同1936年的价格相仿。1936年的价格比早几年已下降了不少,所以费说,当时的丝业是处于萧条的状态。但萧条的主要原因,仍然在起作用即人造丝与真丝之间的竞争。看来也没有什么可能消除这种竞争的迹象。

所以,从绝对价格来看,在刺激生产方面似乎没有什么差别。但有利于刺激生产的因素应该是净收入增加。我已经提到费所提供的两个不同数字,即一般家庭在1936年从事缫丝业的收入是70元和45元。这一差别可能是由于在1936年生产者从外村以每磅0.015元至0.035元的价格买进一部分桑叶,而费估计农户养蚕所需费用为30元至40元。今天如果桑叶是买的,虽然仍每磅约0.03元,实际上所用桑叶全由合作社自种,所以免去了这笔生产费用。如果1936年农户的净收入是45元,不比人们告诉我的现在收入35.4元高很多。因此,生产低并不能用金钱刺激少来解释,除非早年一家的总收入较少,蚕丝相对来说提供了收入中较大的一部分。

生产低的另一个原因,中国的官员们曾提出,是村民种的桑树不足以喂养大量的蚕。显然这是正确的,但真正的问题是他们为什么不多种些桑树。可能是因为农民宁愿利用土地种别的庄稼。看来,谷物相对来说比蚕丝利润大,但这似乎也并非是十分有理的解释。合作社的领导人对政府的要求一般是能够响应的。生丝是国家经济中的一项重要生产,如果事实是这样简单的话,合作社会多用一些地来种桑树。有些地种了桑树,也可能是因为这些地种桑树比种谷物更适宜。农民不多种桑树的真实原因似乎是农民不能在目前这种蚕丝生产的组织中充分利用它。

据费说,1936年的时候有300多名妇女从事蚕丝生产。从表12中可以看出蚕室活动的最高峰时,每天有7名男劳力和416名女劳力参加工作。那么,为什么显然工人多而丝产量却少?可以肯定地说原因在于,过去养蚕的最后阶段是一种家庭活动,而且在开始阶段由家庭自己决定能养多少蚕,今天在合作社,妇女按照事先安排的计划在限定时期内工作。过去在自己家里养蚕,工作时间不加以限制。如果他们自己缫丝,也知道他们必须有多少蚕茧才能保持她们在相当一段时间内有工作做。无论如何,她们都愿意尽可能多挣一些钱,没有规定的计划,个人的愿望是尽可能多养蚕。到养蚕的最后阶段,往往是家庭中最繁忙的时候,妇女们忙不过来很可能还需家中其他人员帮忙,家中几乎每个人都直接或间接地投入这项工作。费提到,到这个时候,农民家中的几乎全部房屋都用来养蚕。

看来结论似乎是,养蚕像抚养孩子一样,最好在家庭中喂养,或者至少生产会多一些。家庭养蚕,病蚕较多,这是真的。但是喂养量大,抵消了因病蚕而受到的损失。这个结论可能会使计划者吃惊,但看来这是事实。

说有组织的蚕丝生产量较低,并不意味着批评合作社组织在其他方面亦有问题。养蚕业本身的性质与农业不同。它是一种突击式的活动,要求在非常短暂的时间内集中劳动,因此它与长期持续不断的农业劳动相比,不太适宜于按计划进行工作。

谈到丝产量低的原因的这个结论,也并不意味着合作的方法不是现在处理养蚕业的最好方法。因为用这种方法,妇女们生产的丝可能少一些,但她们及其家庭可以不必那么紧张。现在她们可多做些农活,紧张程度就减低一些。最后必须重视的是,合作社生产的丝,质量高一些。1936年家庭生产的低级丝,现在的市场可能不愿接受。

这个结论的重要性在于它说明了合作社组织增加生产的潜力可能不大。农村还需要进一步发展能使农民增加总收入的副业。发展蚕丝工业是否能解决这一问题,还是个疑问。比较理想的是发展一种不需用土地的副业,因为开弦弓人的基本问题仍然是缺少土地。他们在现有条件的基础上已比过去有所改善,但是今后在物质方面的进一步繁荣的可能性,似乎会受到他们那狭小的地域的限制。