共产党领导下的中国农民生活——对开弦弓村的再调查

1.引言

1939年出版了一本费孝通用英语写的书,题目是《中国农民的生活》。【1】此书原系作者在伦敦大学的博士论文,叙述作者1936年对中国的一个农村进行实地调查的结果。布·马林诺斯基教授在序言中称赞该书说,这将是人类学理论和实地调查工作发展过程中的一个里程碑。他引用了E·丹尼森·罗斯(E.Denison Ross)爵士读了该书初稿后的一段话:

据我所知,没有其他作品能够如此深入地理解并以第一手材料描述了中国乡村社区的全部生活。

该书确实在一系列学者中产生了强烈的影响。因为它不仅是一个社区的社会经济情况调查的早期范本,而且还证明了以文明社区作为调查对象的这种研究工作的价值。过去,这种调查多限于原始社会。作者对中国东部一个人口密集地区的农村生活进行了深入的研究,该书对中国情况的介绍对学生有很大的启发。它有助于西方读者更好地了解关于构成中国社会的中国人的很多生活实况。特别是,如果读者再结合阅读林耀华的《金翼》【2】后,读者便能了解在日本入侵前的一个时期内,广大中国农民真实生活的全貌。《金翼》是一本类似小说性的描写农村生活的书籍,它从不同的个别人的角度来处理费孝通对中国农村所描述的许多带有普遍性的事实。

然而,这种书,作为知识界中的一个里程碑,它的地位只有当它被用作进一步调查研究的起点时才能充分体现出来。在社会人类学形成时期所做的许多研究,其资料犹如分散的岛屿一般,彼此是孤立的。这些研究之所以有价值是因为它们提供了人类社会的各种实例,人们可以把这些实例作为基础来研究社会的一般理论。但是,如果研究都是孤立的,那么,对社会过程的了解无论是从实际知识的角度或从科学分析的角度来说,其作用都是有限的。有关具体地区的一些资料很快会过时,它们只能提供关于变迁的可能性和原因方面的一些推测。因为每一具体地区的资料只能描述某一个时期的情况。然而,如果后来,同一个作者或其他作者,在过去研究的基础上能继续以同样的精确性对同一个社会进行描述,情况就会大不相同。从不同阶段的比较就能得出关于社会过程的有效的成果,其价值也就会超过各个孤立的研究。

这种跟踪式的研究现在已有所增加。这里可以提几个比较重要的例子,譬如,雷蒙德·弗思(Ramond Fish)教授,玛格丽特·米德(Margaret Mead)博士和罗伯特·雷德菲尔德(RobeIrt Redfield)教授都曾回到他们多年前曾经作过杰出调查的社区。这种发展说明了调查工作是在科学地成长。社会人类学必须成为一个更有计划的学科而且体现出相互合作的精神。时间就是它的科学实验室。

时间促使《中国农民的生活》中所描述的开弦弓村起了根本而迅速的变化,似乎没有其他地方可以同它相比。

费孝通在该书《前言》的最末一句中说,本书并不是一本消逝了的历史记录,而是将以百万人民的鲜血写成的世界历史新篇章的序言。那时,他没有想到能重新调查这个农村。他以为这个农村会被破坏。幸而在这一点上,他错了,这个农村的确遭到了侵略者的蹂躏,但却幸存了下来,并且目睹共产党的到来。

如果费孝通能亲自重新调查这个农村,那是比较理想的。那么,自从他写了《中国农民的生活》以后,发生了什么呢?当然,他回到了中国。不久,他又发表了其他英文著作,其中最重要的一本是《乡土中国》,这是与张之毅合作写的,关于中国不同地区的三个村庄的比较研究。【3】当中国敌对军事力量之间的斗争激化的时候,我们确信他必定投身其间,决不会甘心做一个漠不关心的学者。我们也可以确信他一定会站在主张改革的一边。从《中国农民的生活》的几段文章中我们可以预见到这一切。他写道:

国民党政府在纸上写下了种种诺言和政策,但事实上,它把绝大部分收入都耗费于反共运动,所以它不可能采取任何实际行动和措施来进行改革,而共产党运动的实质,正如我所指出的,是由于农民对土地制度不满而引起的一种反抗……有一件事是清楚的,农民的境况是越来越糟糕了。自从政府重占红色区域以来到目前为止,中国没有任何一个地区完成了永久性的土地改革。

在该书的最后一页,作者谈到需要清除内部冲突,用合理、有效的土地改革来解放农民,他写道:

我衷心希望,未来的一代会以理解和同情的态度称赞我们,正视我们时代的问题。我们只有齐心协力,认清目标,展望未来,才不辜负于我们所承受的一切牺牲和苦难。

费孝通后来成了民主同盟的盟员,当内战进行时,这个政党便与共产党联合,盟员改变了他们的思想,以期与共产党在思想上取得一致。费博士本人告诉我,这种改变对他来说并不困难。他认为接受一定的理论立场及献身于建立在这种理论基础上的行动纲领,同他作为一个人类学家所担负的任务是一致的,而且他始终是这样认识的。他认为人类学是一门科学。它的每一个方面需要有明确的结论作为行动的依据。像任何一个科学家一样,当人类学家面对一个问题的时候,他应该作出这样或那样的抉择。他可以进一步开拓学识,但同时根据他所了解的一切,作出肯定的回答。如果他是彻底的科学家,他必须接受一种思想体系,正如同原子能科学家接受一种体系一样。 另一种不同的看法,即认为社会人类学不是一门科学,而是一门准科学。它用科学的方法来查明它所能查明的一切事实,然后用严密的逻辑来解释和阐明这些事实。但充其量只能得出可能的结论,绝不可能是肯定的结论。因为人类学的主题是人类,它始终包含着未知的和不可预测的因素。这种观点就避开了整个思想体系,这与埃文斯·普里查德(Evans Pritchard)教授几年前表明的观点非常接近【4】,而且也是我赞同的观点。

费孝通是一位科学家,他逐步相信需要有一种思想体系,并且一般地决定选择共产主义思想体系,因为没有别的思想体系或社会制度比它更适宜于他在中国所看到的社会实况。如果认为他的立场仅仅是由于从事超然的理论工作而达到的,那就未免天真甚至是愚蠢了。费孝通与西方各国的同行不同,他热情洋溢地参加了人民为改善生活而进行的斗争。有一种无法抑制的力量促使他下定决心,摒弃过多的纯理论工作。人民政府成立以来,他孜孜不倦地进行着有关贯彻和制定官方政策的研究。他担任北京中央民族学院的副院长,负责研究部工作。

中央民族学院研究汉族以外的所有少数民族,包括藏族、蒙族、苗族和中国西南地区讲傣语的民族。1956年该院学生共计2,000余名,因而费孝通的任务很重。虽然他对中国各地的发展情况,具有浓厚的政治兴趣,但民族学院的工作使他没有时间对少数民族地区以外的地方亲自进行深入地研究。

他也没有时间用英语写作,他全神贯注地在中国进行工作,这使他与外国学者的接触逐渐减少。1954年,他写的《中国绅士》(China’s Gentry)在美国出版【5】,但此书的编纂出版工作并非作者本人进行的。1949年由于作者写信要求,罗伯特·雷德菲尔德(Robert ttedfield)夫人出于关怀和殷切的希望,把他参加革命工作前的作品汇编成书。但现在他说,这书在许多方面不代表他目前的见解,当然,正如编辑者所明确的,书中的材料出自他早期的英语作品。

费孝通从事研究的兴趣所在及这些研究所需的时间使他不太可能在不久的将来重新回到《中国农民的生活》中所描述的那个农村去作调查。他并没有失去同该村的各种联系。作为全国人民代表大会的代表,他代表了该村所属的江苏省。在该书中提到他的姊姊是那个地区缫丝工业改革工作的负责人,现仍在工作。她是附近浒墅关蚕桑学校的校长之一,所以村里人对她更加尊敬。但是开弦弓只不过是这个地区的很多村庄之一。自从二十年前他在那里进行调查以来直至1956年底,费孝通没有再访问过这个村子。

1957年6月,费博士写信告诉我说,他终于回到了这个村子,他对所在的选区进行访问期间到这个村呆了几天。他的信,写得亲切热情,报道了这个村子的消息,但是没有任何政治性的评论。我一直期待着这样的评论,然而没有看到,我也并不惊奇,因为我们之间存在着观点上的分歧。1956年在北京,在整整一下午的深入讨论中已充分表露出来,当时,他兴高采烈,深信不疑地为共产党对中国民族问题的正确处理方法辩护,并且热情歌颂当前社会制度的优越性。我和两个新西兰朋友一起去看望费孝通,一位是恩盖尔·特·潘加(Ngaere Te Punga)小姐,另一位是新西兰现在的基督教长老会国外传教会会长,T·C·萨默维尔(T.C.Somerville)牧师。费博士在某一点上与萨默维尔先生是能够取得一致的,因为萨默维尔先生主张有一个纯哲理性的思想体系——基督教体系,费孝通说,虽然他认为这同他自己已经接受的思想体系相比是不合理的思想体系,然而他还能够理解。但他丝毫不赞成我的观点。在他看来,我是一个唯心主义的,自相矛盾的典型的资产阶级知识分子。从某些方面讲,那天下午对我来说,是一个不愉快的下午,特别是周围的气氛充满了受过灌输的一批人的千篇一律的思想,但是我毫不怀疑费孝通的真诚。固然,对各项具体政策,他可能是一个活跃的批评家,然而他坚定地赞同并支持中国规模宏大的发展计划赖以制定的那种哲学基础。

数年来,我教人类学这门课,一直使用《中国农民的生活》这本书。我经常在想,那里的人民后来怎么样了?是不是在废墟上又建起了一个新的农村?我琢磨着,但从未盼望过我自己会有机会再去进行任何调查。

然而,机会却来临了。1956年初,应中国人民对外文化协会邀请,我随新西兰文化代表团访问中国。代表团成员中没有一个是共产党员,大多数人同共产党的距离较远。当我4月28日到达北京后便要求访问开弦弓村。他们作了安排。闵拓云(音译)先生作为我的译员,和我同行。闵先生是在上海某大学受过教育的一位青年,父母是开弦弓地区的人,熟悉当地情况。他谦虚、聪明、乐于助人,对农民有很大的兴趣,在学生时代,他曾用了几个假期的时间下农村进行过社会调查。但对农村生活的现实并无武断的倾向也没有想表现自己知识的缺点,因此,他是调查工作中的好伙伴。

由于南京是江苏省的行政中心,我们必须先到那里。5月12日晨七日二十分,我们搭火车离开南京,上午十一时半到达苏州。虽然我并不觉得需要休息,但人们认为我应该休息一下。他们为我安排了一所最漂亮的带花园的房子。下午三时三十分我们乘汽车离开苏州。汽车行驶了一小时,我们来到了震泽镇。按费孝通的描述,这个集镇位于太湖东南约6英里,运河及苏州——嘉兴铁路线以西8英里处。开弦弓则在此镇北面4英里的地方。

在震泽有一艘小汽艇等着,准备把我们送到这个村子。我们便顺着构成长江三角洲的纵横交错的水道而下,船桅刚刚能通过驼峰般的桥洞,船底有时要碰到河里的泥沙。人们聚集在岸上观看,孩子们便沿岸随船奔跑,直至我们转入叉道行驶,才停步。他们如此好奇,是因为在长江三角洲的这一带,很少能见到汽船,外国人则更是少见了。

大约一小时以后,船进入了一条更狭窄的通向开弦弓的水道。当我们到达这个村子时,数以百计的人群围在我们上岸的地方。这不是一次有组织的行动,因为大多数人可能并不知道我来。在村里的这段时期,我便成了人们兴趣的中心。我在一所粉刷过的砖房里住下了,这里平时是农业合作社社部所在地。我在村里的时候,学校上课前后以及傍晚院子里总是挤满了人。一天晚上,我要访问的那家的男人,要求我从他家后门溜出去,因为他怕他的房子被跟我来的人群挤坏了。此后,我常设法躲开人群,几乎未经通报就出现在这里、那里和任何适合我的地方。但我也扮演了我应演的角色,那就是众目睽睽之下,一个外来的特殊人物——这就是我所能给人们的一切。

由于我们相互之间有同等的兴趣,这就为我和人们之间建立愉快的关系打下了基础。我询问的每一个人,他们对我感兴趣,是因为在他们的记忆中,我是第一个到这个村子来访问的欧洲人。这使我感到奇怪,因为这个村子离上海仅80英里。但它只是长江三角洲上,成千个彼此相隔仅1或2英里的农村之一。我们之间的关系的另一个方面,即是我对他们的兴趣。那也是很容易解释的。他们是开弦弓的居民,是《中国农民的生活》中的村民。他们给我的第一个印象也是萦回脑际、久久不能忘怀的。他们的道德风尚好——固然穷苦,但充满信心,和蔼可亲。

此次得到中国旅行团体的安排,我只有可能在开弦弓逗留四天。从任何一个社区调查来说,这段时间短得简直可笑,如果不是为了某种特殊的考虑,我是不愿发表这一调查结果的。首先是由于缺少中国农村现状的第一手材料。其次,我有费孝通的书作为我工作的基础,它为我的调查工作提供了一个极好的提纲。第三,全部白天的时间和大多数晚间,我都不停地做调查工作。第四,我有几个助手,除闵先生外,还有其他两位陪同我。在南京,中国人民对外文化协会南京分会秘书,杨大德先生(音译)参加了工作。在苏州,有苏州文学艺术工作者联合会副秘书长严株琛(音译)参加。他们给我的最重要的帮助是与村领导干部合作,对该村的户口进行了一次普查。在任何情况下,对那两位朋友所收集资料的准确性,我不应有什么怀疑。但为防止由于对问题理解不清楚而造成错误,我对他们收集的数据进行了核对,同时,由于对材料进行了相当大量的交叉核实,所以材料的正确性也得到了进一步地证实。【6】

我感到最高兴的是发现开弦弓没有遭到破坏。房子看起来也竟然未受损失,这是出乎意外的。丝厂经过重新修建已作别用。那时正值春天,地里种着麦子、稻谷和蚕豆,还有桑树,真是一片郁郁葱葱。学校也办得很兴旺,还有一个小型村图书馆。傍晚,村乐队开始奏乐,青年男女不论是未婚或已婚的,都系着鲜红色的腰带,兴致勃勃熟练地打起了腰鼓。年轻的母亲们抱着婴儿,站在门廊下,交头接耳,孩子们一个个都穿着鲜艳夺目的毛线衣,母亲们一边抚摸着孩子,一边炫耀着。在一排排房屋的灰砖墙上刷着白色标语:努力学习,尽快扫除文盲;努力学习,为了建设社会主义社会;努力学习,搞好农业生产合作社。

5月16日早晨,我离开了这个村庄,当汽船转人主要航道后不久,那在开弦弓的田地里也能望到的、震泽镇古老高大的宝塔就在眼前了。“震泽”意思是“丰收”。我祝愿人民获得丰收,我也盼望,从今以后中国会有一个较长的和平时期。

2.村庄概况

开弦弓村是长江平原上许多农村之一。长江平原被无数可通航的水道所分割,大多数是天然水道,但有些是人工建造或改修的。这块冲积地是多少世纪以来江水流经此地所留下的沉沙淤泥积累而成,其土地之肥沃足以在每平方英里的可耕土地面积上养活大约1,980人——这一人口密度比中国任何一部分的人口密度要大。

这个地区夏天是亚热带气候,受夏季季风影响,气温经常上升至华氏一百度,平均降雨量约为45英寸,春夏多雨,6月是最潮湿的一个月。10月至翌年2月比较干燥,天气晴朗。冬天气温低达华氏19度,但零下的温度持续数天以上的,不多见。我在村里那几天,接连三天下雨,有微弱东风,天气相当冷,因而我提出了冬天水道是否结冰的问题。人们告诉我水道每年结冰三至四天。1956年在1月份结冰。我在村里那几天,大部分时间天气阴沉,临走那天清晨逐渐转晴,天空呈蔚蓝色。

整个地区的土地都得到精耕细作。被灌溉用的水渠隔开的小块田地布满了几乎所有可利用的土地。主要水道把土地分隔成“圩”,这是当地人对四周环绕水的一块土地单位的称呼。圩的大小,差异很大,但在开弦弓为8亩至900余亩不等。1亩约相当于六分之一英亩。亩(mow)是中国通用的面积单位,亦常拼作mou,不是英亩(acre)。在下面的文章中我们将采用亩这一单位。

费孝通说,1936年该村总户数的90%是以农业生产作为他们的主要职业,一年有六个月种稻。也种些小麦、油菜籽及各种蔬菜,但同主要作物相比,是微不足道的。另一种重要农作物是桑树,它是该村蚕丝工业的基础。现在,稻仍然是最大量的作物,但自从1935年以来,小麦和蔬菜的重要性相对地加强了。每年11月到来年6月这段时间中,该村三分之一以上的土地种小麦。一年中有四分之一的时间种蔬菜,主要是蚕豆。

我是通过对最大的圩进行研究观察而得出这些比例数的。正如其他圩的土地一样,这个圩的土地被分成三类,总面积为923.63亩,其中190亩种水稻,一年两熟;643.63亩是用特殊的“密植”技术种一年一季的水稻,其余90亩种一年一季的旱稻。第二类即用“密植”方法耕作的地,其中有400亩种小麦。第二类或第三类中约有230至240亩地种豆,其余土地不种稻时便种辅助作物。

如果不知道在费孝通进行调查以后,这个村子发生的重大变化,就不易理解现在对土地的这种分类办法及全面的种植计划。这个村子现在已组织起农业生产合作社,关于这种组织的性质以后再作详细说明。

费孝通提供该村的土地总面积为3,065.804亩。我知道的数字是4,300亩——相差约1,235亩。要准确地说明差别的原因比较困难,但可以作一个解释。费孝通告诉我们有两圩土地,其中一部分他认为是属于别村的,又由于当时没有明确的地界,他只能对属于开弦弓的那部分土地作一个粗略的估计。现在,另外几个村和开弦弓已合并成一个农业生产合作社,因此要划清开弦弓村1936年时的准确地界是困难的。事实上,有些增加的土地可能是新土地。有人告诉我,过去,大约有1,200亩地因雨季涝,晴天时又过分干旱,所以未种或很少种。现在排灌有了进步,这些地也就投入了生产。然而,我还是不敢肯定,这个村的土地总面积是否有所增加,我决定仍根据费孝通提出的数字,3,065.804亩来估计相对的生产率。

费孝通说,1936年开弦弓平均每年产稻18,000蒲式耳【7】。我得到了1956年两圩土地的产量估计数,这两圩土地包括该村一半略多一点的耕地。根据这两圩的产量来计算整个地区的产量,那么1956年稻的产量应该是39,667蒲式耳——比1936年的数字增加120%。

产量增加的幅度是惊人的,看来几乎不能令人置信。但这一数字可以用我得到的其他数字和费孝通提出的其他数字来验证。例如,他说,每亩平均产量为6蒲式耳——或300斤(第十二章第2节)。我得到的平均产量数字是每亩718斤。我这数字是估计数,可能偏高。但当地人民似乎不会估计过高,因为税收和义务交售给国家的公粮数都是按同一个基数计算的。另一方面,费孝通提出的数字可能太低。在中国,具有同样生产条件并属于同类经济的其他地区的数字表明,每亩平均产量为400斤,这一数字可能更接近于正确的数字。在旧的社会制度下,生产者一般都必须把收成的很大一部分交给地主。这可能导致他们对产量的估计趋向很大的保守性。

因此,要确切无误地说出该村现在的产量比1936年增加的准确数是不可能的。但稻米的增产看来不会少于60%,而且不会比100%低太多。我也确实没有遇到过说增产少于60%的人。只有对整个地区进行全面调查而且把收成称量过,才能提供一个真正精确的数字。我的数字是一个谨慎的估计数,因为我调查的两圩土地,它们的亩产量是645斤至930斤,可能这个村的其他圩,土地不甚肥沃。

1956年小麦产量估计为6,110蒲式耳,蚕豆2,360蒲式耳。上述数字是根据小麦亩产160斤,蚕豆亩产235斤的生产率估算的。

离村子边远的地方都是小块土地,农作物种类不同,生长期不同,颜色也各异,有棕色、绿色或金黄色,被水渠边的田埂和树丛分割。到目前为止农业合作社还没有把这些小块土地合并成大块土地。由于田地高低不一,控制排灌需要精心安排,这就给人们出了难题。一般蚕豆地靠近村子,人们往往把蚕豆种在祖宗坟周围。坟墓用灰砖垒成,略微高起。在村子周围约一百至二百码的地方种桑树,与其叫桑树还不如叫做灌木更好,因为人们不允许桑树的高度超过8或9英尺,这样便于采摘桑叶。走近村子时一眼望去便是密密层层的深绿色桑树丛,上方露出一长排灰色的屋檐。近年来,这个村的蚕丝工业开始恢复,桑树相当多,目前,组成这个农业合作社的三个村,共有473亩桑树地,其中约三分之二在开弦弓周围。

这个村占地共11圩,每圩各有其名。我调查的两个圩是最大的,称作西长圩和城角西多圩。

村子坐落在三条河的汇合处,沿着四个圩的边缘建筑房屋,村子的主要交通工具是船。傍晚或清晨时,河里都停满了船,几乎家家户户都有一条船。流经该村庄的河流上共有四座桥。主要河道沿岸人口最密集。费孝通告诉我们,这个村子是因这条河的弯曲而得名的,开弦弓的意思就是拉开弦的弓。

375幢房屋排列成行或排,中间有小巷隔开,多数房屋式样相同,大小各异。我参观的那一片房屋,除小的附属建筑物外,每幢有2至5间不等。每户住房大小根据家庭人口多少而定,显然有些住房调整不仅是靠建造新房屋而是在房屋之间修起了隔墙,以便适应各户家庭成员变化的情况。因此,与其称“房屋”,不如称作“住所”。费孝通提出的房屋数字为360所,我的数字为375所,两个数字之间的差别也许主要与上述内部的改建有关,我确定这一数字,是从内部居住单位来考虑的。

房屋

村内的房屋均为砖墙木架,瓦顶,砖是从震泽镇购买,盖房人都是些镇里有手艺的工匠。在城角圩主要居住区的西头,有一片房屋,均为长方形,毫无特征,其中包含一些小的住屋。房屋外墙呈黑色或极深的灰色,其他成排成片的房屋则为淡灰色,有些用石灰刷得很白。过去,村外来的或富农雇的长工都住在黑色房屋里,可能也有丝厂雇工,现在村里全部房屋都住着农业合作社的社员。

费孝通的描述是,一户平均有三间房子,前面的堂屋最大,是农民养蚕、缫丝、打谷的场所,也是休息、会客的地方。当天气不宜于在屋外就餐时,农民便在这里就餐。堂屋后面是厨房,约相当于堂屋四分之一的大小。厨房三分之一的面积被灶头和烟囱所占。烟囱前有一个祭灶王爷的小神龛。

厨房旁边是卧室,如果一户由两个家庭组成,有时房间被隔墙分隔。每一隔间有一至两张床。已婚夫妇和小孩(一直到七八岁)同床睡觉。孩子大些时,不论男孩女孩,先在父母房内另设一床位。再大一些,则未婚的大男孩睡在堂屋。大女孩在出嫁前可一直睡在父母房里,如果住房宽敞一些,可以搬到祖母房间睡。女孩从不睡在堂屋,因为那里有祖宗牌位,女人是不允许睡在有祖宗牌位的房间内的。

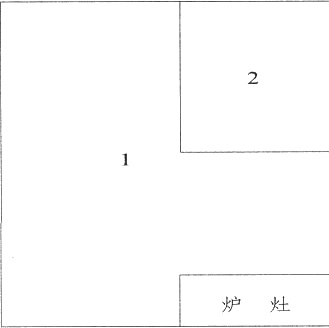

居住方式,总起来说,现在仍然同费过去描述的一样,但并非所有的住家都严格照这种方式居住。试举两个例子来说明住房的不同安排。第一个住家共有5人(应为6人——译注),包括户主、户主的母亲、舅父、小女儿、弟媳、小侄子。户主的妻子1949年以来一直在苏州的一个工厂工作,每个阴历新年回家探亲十天。户主的弟弟参军已一年。该住家在5间房,安排情况如下图:

1室是厨房,硬土地,内有桌子一张,长凳数条,椅子一把,竹矮凳一张及旧碗柜一个。对着庭院那边放着一张案子,上有一块砧板和一把刀,房间靠近院子的一角,有一个修饰得极好的灶头和灶台,约占厨房面积的1/4。房间最里边有一张床,是户主舅舅的床位。房顶下挂着一些篮子,同2室分隔的那堵墙上挂着锄头和其他农具。

2室是户主的弟媳和侄子的卧房,户主的弟弟在家时也住在这里。

3室是养蚕的房间。费孝通过去在村里调查时,几乎每户都有一间养蚕的房间,这是很普通的。但现在所有的蚕都集中在村子别处的8间房间里,由农业合作社社员喂养,其组织办法,本书后面还有说明。这所房屋正巧有一间养蚕的房间,这可能是因为这所房屋里的家庭成员较少,养蚕对住户的影响不大,房间也容易借出。

4室是户主的卧房,5室是户主母亲的卧室。这两间房可能原来是一大间堂屋,正如费在图中表示的那样。

7室和8室是偏房,可以住人,但目前用于堆放稻草和柴火。

第二所住家在西长圩,只有一对老年夫妇居住,男54岁,女61岁。一年前他们和儿子同住,儿子结婚后便搬到镇里居住。该户仅有2间房间,安排情况如下:

1室是厨房兼作一般用途的房间,2室为户主及其妻子的卧室。

村子

村子里每家的房屋后面有一条路或一条小径,路的尽头有一块地方,专用于堆放稻草和柴火,稻草整齐地堆成圆锥形的垛。有时,这里也有一个菜园,一般还有一个羊圈。多数家庭有二三只羊,总是关在小小的羊圈里。羊圈盖得很好,面积约10至12平方英尺,有瓦顶,斜至屋檐处9英尺,外边高6英尺。一进羊圈门便有一个高2英尺,宽4英尺的平台,上面放着羊吃的草,其余地方就是羊栏,门一般是关着的,羊大部分时间都生活在黑暗中。农民养羊,到5月和10月可以剪羊毛,另外,还可以有羊肉,但羊的主要价值是羊粪。羊被关起来,一方面是因为没有地方放羊,另一方面是便于收集羊粪。有时,羊圈就盖在主要房屋旁边。羊圈如果远离房屋,一般在羊圈后面有人粪缸,如羊圈离房屋不远,那么在离住处远的地方另有一人粪缸。费孝通谈到他自己做调查的时候说:

沿着A河南岸,路边有一排粪缸,由于有碍卫生,政府命令村民把它搬走,但是没有实行。

现在才有了一些成效,粪缸都在离房屋很远的地方,而且通常都是盖着的。我看了几个,里面有很多蛆,但也奇怪,村里苍蝇却很少。可能是人们发现苍蝇就打的缘故。每户有一个带盖的用一块块木头拼得很好的圆便桶,有提手,每天清晨,把桶里的粪尿倒到粪缸里。

村里的主要街道和巷都用石子铺成,比较整洁。其余是小的土路,晴时路硬,下雨则坑坑洼洼,泥泞多水。

城角圩居住区东端是学校,目前共有116名学生,3个教室。对着河的一边有3间教师宿舍。近圩的居住中心有一所独立的建筑,共两间房屋,是农业合作社的社部。穿过庭院,正房对面,有一单间房的房屋,中间用隔墙隔开,大间是村阅览室,小间为会议室。阅览室有许多平装连环画故事书,这种书在中国劳动人民中非常流行。阅览室还订了一份日报,每周能收到一或两次。1950年以后,这个村子能与苏州通电话。

1936年村里有10家商店,按照不同的经营性质,费孝通作了以下的统计:杂货店3家,肉店3家,豆腐店2家,药店1家,砖瓦店1家。现在只有2家大商店——一家是合作商店,村里所有户都有股份;另一家是公私合营商店。费所描述的航船也没有了。各户把多余的产品用自己的船或其他村民的船运到震泽镇,卖给一家国营收购商店。农民从震泽的国营商店购买他们的基本食品,村里这两家商店主要供应一些零星小商品。

离居民区稍远的地方有两个庙,一个在村的西端,另一个在北边。费指出,农民主要在自己家里过宗教生活,庙宇实际上是和尚和神佛住的地方,它与社区的日常生活分开是比较适宜的。因而宗教生活的减少对庙宇尚无大的影响。

我和一些人一起参观了北庙,我们从南墙的一扇门进去,穿过一片狭长的麦地,地里的麦子正是快成熟的时候。我们来到了主要建筑物——一幢80平方英尺的建筑物,后面有一个8平方英尺的园地。一个上了年纪的寡妇已在这里住了7年,她没有孩子,这幢建筑物由她看管。农业合作社供给她的膳食。她说,她身体不好,也许正是这一缘故,合作社分配她这项孤单而清闲的工作。这幢建筑物有三堵隔墙,最大的隔间为东墙,墙长只及屋深的四分之三,宽10英尺,是老妇人的卧室。另两堵隔墙把建筑物的西北角分隔开,放着三口“寿材”,均属村里三个活着的人所有——一口很大,尚未油漆,属于一个妇女;一口漆黑色,另一口漆红色和黑色,属于两个男人。房子的西南角有一个灶。

正对着这建筑物的入口处,靠近庭院围墙的里侧有个佛台,上面有5尊金色的偶像。同我在一起的人说,最大的一尊叫如来佛,右边的一尊,大小相仿,叫刘皇,是此地居民普遍都信奉的神。如来佛左边有三尊小偶像,最右边的叫周将,中间的叫广德,左边的一尊叫广平。费孝通说人们虽然世世代代崇奉神佛,但实际上这些神佛究竟是谁,他们并不清楚。看来现在仍然如此。他们只知道周将是三国的一个将军,广德和广平是他崇奉的神。据说这些神佛起着保佑当地居民的作用,当然,人们不知道这些神佛的底细,对于神佛的角色和作用来说,无关紧要。不知道底细,可能更加强这些神佛超然不可思议的地位。