共产党领导下的中国农民生活——对开弦弓村的再调查

5.村民生活

费孝通根据他在1936年所看到的情况,对农民的伙食作了一些描述。人们一天早、午、晚共进三餐。清早,妇女先起来准备早上吃的稀饭及一些腌菜。稀饭就是前一天晚上吃的干饭、锅巴加水煮成。下地劳动的人有时自己带午饭,如果下地不带,那么午饭是一天中最好的一餐。晚上全家一起吃晚饭,一般在堂屋吃,夏天天气晴朗就在室外。费孝通用生动的笔触描述了这时的情景:

夏天傍晚,到街上走一走,印象非常深刻。街上摆着一排桌子,邻居们各自在桌边吃饭,一边互相交谈。全家人都围着桌子坐着,只有主妇在厨房里忙着给大家端饭。

家中人各自就坐的位置是固定的,家长坐在桌子的“上边”,面向南,其次的长辈坐在左边,面向西,比他们年轻的男人坐右边,或面东。妇女,尤其是儿媳,坐在“下边”或在厨房内吃饭。晚饭对父亲和孩子来说很重要,因为这往往是他们在一天中第一次在一起的时候。父亲有管束纪律的任务,孩子在他面前应遵守规矩,注意“吃相”(吃饭时的礼貌),一般不说话,小心,不要埋怨什么不好吃或表示喜欢吃某一碟菜。

费说,在农忙时吃饭比较丰富,常常有鱼、肉,但平时不常有肉。为了了解他们吃些什么,1956年,我在吃饭时去访问了几家农户。这是晚春季节,很多农户正在吃肉和鱼,人们告诉我一年四季里,这是普通的食物。

有一家那天三餐吃的是这样的:

早饭:米饭,豆,鱼,咸菜、绿茶。

午饭:和早饭相同。

晚饭:米粥、豆,鱼,与早饭不同的咸菜、绿茶。

这一家每餐都有茶,可能是不典型的。太湖区盛产名贵绿茶,但价格较贵。傍晚,我到各家看望时,好几家请我喝茶,但那时我是客人。有一家请我喝茶的同时还端上一碟刚煮的碧绿的带荚豌豆,我们一面剥豆吃一面谈天。家里没有茶的时候便给我们喝热开水,这是人们普遍的饮料。

通过描述这个村子的生活和一般活动,我们亦就能了解到农户做些什么工作。为了把一般的描述和具体的农户结合起来,我可以举出我傍晚看望的其中两家作为例子来说说他们白天干的工作。

第一个例子是,一家有一对新婚夫妇和丈夫的母亲。早上丈夫到河里去挖泥。这是耕种之前及耕种季节男人经常做的工作。用一个带长柄的篓子罱河泥,长柄上有一根木头杠杆,当篓子里装满了河泥,靠杠杆把篓盖关上。当篓子移到船中部,盖便又打开,把河泥卸到船上。工作就这样继续进行,直到船装满,负重到吃水线时为止。然后船划到岸边卸泥的地方,把泥铲到挂起来的麻袋片上,这样可以沥水。以后便把河泥送到田地附近,同草一起拌匀,这种混合物便是一种好的堆肥,到适当时候便可把它们全部撒在地里。下午丈夫给桑树锄草松土。妻子整天在河边或田边割草,有一半草喂羊,另一半拌在河泥里。丈夫的母亲全天的工作是照顾蚕。

第二家只有一对夫妇,年纪比较大。上午丈夫种稻。下午他在农业合作社专门用来打麦的房子里打麦。妻子上午割草,她说二只羊一天就把这些草吃完。下午她在家休息。费在村里的时候,农户如有孩子,割草的事主要交给孩子做。现在孩子们还常常做这项工作,但他们一天大部分时间在学校,成人就得多做一部分工作。不幸的是,这一家没有孩子帮着做这件事。

至此,除第一家的女人割的草部分用于堆肥外,这两个例子都没有表明女人参加农业活动。然而女人参加农业劳动是很普遍的。她们有时甚至参加重劳动像耕地等工作。这同费孝通作调查时有明显的不同之处。费说,那时候村里的女人不到田里去工作,而整天在家里干活。虽然女人现在参加农业劳动,但大部分妇女主要的时间,还是在居住区的范围内活动。特别是如果她们是未婚妇女,没有小的孩子,在一定的季节里她们都做养蚕的工作,要不是做采集、晾干、挑选桑叶的工作,就是在专门的蚕房里喂蚕。已婚妇女通常多在家中做炊事、腌制蔬菜的工作或照看孩子。

照看孩子是她们最主要的工作。母亲看来很爱护孩子,自然,当费博士调查的时候她们也很爱护,但那时带有一种比较特异的形式。在开弦弓,孩子这样少,所以更加宝贵,正因为宝贵。就产生了一种失去孩子的恐惧心理。在开弦弓,这种恐惧心理更为严重,因为那里死的孩子很多。此外费说,害死孩子的鬼喜欢娇生惯养的孩子——这是因为鬼虐待孩子,并不是我们通常所说的神喜欢的孩子短命,是善意的。因此必须用表面上表示冷淡的办法把对孩子的爱隐藏起来。

看来,现在已非如此。但费所说的那些办法,有的还沿袭了下来。例如婴儿要剃去头发,舅舅需给他取一个表示轻蔑的小名,……如阿狗、阿猫、和尚等等。但是,我看到年轻的母亲在一天的劳动结束后,给孩子穿上鲜艳的衣服,傍晚把他们抱出来和邻居聊天。这种行动上的改变并不一定反映基本的超自然的信仰有多大的改变,而反映了经济收入略微改善后带来的变化。

孩子长大一些以后,对新生儿的喜爱逐渐变成通常的亲子之情,对儿辈关怀很少采取自觉外露的形式,感情亦很少表露在外,除非在紧急的时候。至少我看到的父母和孩子们是这样。实际上我只能看到一小部分父母的行为,但是我对他们的询问,看来证实了费的描写。

他说在婴儿时期,父亲只是帮着母亲做些什么,偶尔和孩子作伴,逗着他玩。丈夫分担妻子的一部分工作,甚至做一些厨房里的事,以减轻妻子在孩子喂奶期的负担。孩子一哭,她就去喂奶,孩子喂奶期为三年或三年多。孩子大一些以后,父亲对孩子的影响增加。对男孩来说,父亲是纪律管束者,对女孩子影响较小。母亲多少有些姑息孩子,孩子做错了事,她不一定直接责罚他们,而是吓唬他们说,要告诉父亲。父亲如果责罚孩子,通常是体罚。

傍晚时分,常常听到一所房子里突然爆发一阵风暴,原来是一个坏脾气的父亲在打孩子。通常这阵风波往往由母亲调解而告平息。有时,也在夫妻之间引起一场争辩。

无疑,在农村,打孩子仍然是管教孩子常用的方法,虽然我没有看见。但可能比费孝通在农村的时候要少得多。政府宣传的新思想劝阻农民这样做。通过学校教育、阅读报纸和直接教育,这些新思想对农民的态度已经有了影响。中国是有意识地在进行几代人之间的平衡工作,使年轻一代具有新的重要性。西方流传的一些报道说,中国鼓励孩子无视父母的权威和管教,这是不真实的。即便不再提倡子女孝顺父母,但子女尊敬父母,仍然是正式或非正式地教育孩子应该具备的基本道德观念。孩子应该顺从父母,而开弦弓的孩子们看来是特别顺从。但是宣传强调父母亦应尊敬孩子,设法了解孩子并对他们和蔼。

孩子长大以后便帮助分担家务劳动。如果家庭里有小一些的孩子,大孩子就有责任照看他,并且经常把他背在他或她的背上。这种责任首先落到女孩身上,但如果家里没有大女孩,男孩子也必须担任。大一些的孩子也参加经济活动。男孩常常下地劳动,女孩经常在家帮助工作,例如挑选桑叶、缝纫、煮饭、倒便桶、喂羊等。还有一件工作是喂鸡,为了不弄错,不喂错鸡,农户常常在鸡身上染上一点特别的颜色,这样一群群小鸡,那毛上的五彩缤纷倒给村庄街道增添了一点喜气洋洋的气氛。

费谈到了一个孩子逐渐成长的过程,在这个过程中他逐步进入这个社区的经济生活和社会生活,直到最后他成为社区中的一个成人,担负着与他的性别相适应的任务。现今这种过程不再连续,因为农村的学校逐渐增加其重要性。学校在社区中的地位我还要在别的章节中谈到。

婚姻

在开弦弓,像在任何地方一样,婚姻是孩子一生中以及在家庭生活中最重要的事。家庭本身来自婚姻,因为它或者产生一户新的家庭,或使老的家庭延续新的一代。因此对社区来说,凡与婚姻有联系的行动和价值具有非常重要的意义。而且婚姻方面的变化比农村生活的其他任何方面都大。或许它不像官方所报道的那样急剧,但毕竟是巨大的。

费描述了1936年开弦弓的婚姻形式。婚姻是由父母做主安排,通常男女双方甚至互不相识。如果他们双方相识,在订了婚约以后,他们还必须相互回避。没有自由选择或求婚的过程。一般当孩子仅六七岁时父母就作了安排。家长这样早作安排是为了在竞争中获得一个最好的男孩,以期使女孩得到最大的好处。

进行安排的时候,请一个媒婆。她的第一个行动是明确女孩出生的年、月、日、时。在一张红纸上写下八个字表示出生的时辰。媒婆把红纸送到一家有合格的男孩的家里,一边解释着她的来意,一边把纸放在灶王爷面前。一般有男孩的家,通常同时会收到几张这种红纸。这样父母便有可能作出选择。通常他们就是这样开始进行选择,但不是公开的也不是自觉的,他们总是抱一种靠外界的力量来作决定的态度。男孩的母亲带着这些红纸去找一个职业的算命先生,他会按照八字用一种算卦办法算出女孩与男孩的家庭成员是否相容。他会告诉每一个女孩的主要优点,并且巧妙地让顾客表达她自己的真正的态度。当他知道她的态度后,他就会作出一个与之相符的决定。即使算命先生的判断不符合男孩母亲的愿望,她的愿望往往是用一种不肯定的口气来表达的,她也不一定要以算命的意见为最后的决定。她还可以同这个算命先生再作进一步的商量,或另找一个算命的。即使做出了最终的选择,家长仍然把它伪装成一种超自然的决定,这样一旦婚姻不美满,就不能责怪是母亲的过错。在选择未来的儿媳时,母亲头脑中主要考虑的是女孩身体是否健壮,以保证养育后代,以及女孩制丝的技巧。

当一个女孩被选中时,媒婆就设法劝女孩的父母接受订婚。为了某种形式上的需要,女方父母开始总是拒绝提亲,但不久就应允了。然后就是双方父母争议条件的阶段,媒婆从中说合。女方父母对男方的聘礼往往提出过高的要求,男方父母常常拒绝,直到最后谈到价值200至400元的聘礼,包括钱、衣服、首饰等,双方达成协议。关于聘礼的多少双方家长虽然像对待“敌人”一般相互激烈地争执,但费说,如果把这仅仅理解为一场经济上的交易是不对的。聘礼不是对女方父母的一种补偿,因为女方父母并不保留它。如果他们不愿丢面子,他们也必须送一份至少是同等价值的嫁妆。聘礼和嫁妆都拿到女孩将来要住的地方——或是丈夫父母的家或新的家——给她使用。聘礼将在订婚后,婚礼前的一段时间内分三次送往,而且是有一些仪式。

费说争议条件有两重意思:第一,这是母爱和父系继嗣之间的冲突在心理上的表现。就像人们所说的“我们可不能随随便便地把女孩子给人家”。第二,聘礼和嫁妆实际上是双方父母对新家庭的物质基础的贡献和对每一代家庭物质基础的一种定期的更新。女儿结婚,对父母来说是一个严重的损失,而不是有所得。他们不仅失去了她的照料,而且还失去了那份嫁妆钱。此外,女儿婚后还会使他们增加对姻亲所必须承担的新义务,特别是对外孙的义务。这种男孩和女孩经济地位上的不平衡就是溺杀女婴比率较高的原因之一。

结婚仪式通常是这样的:新郎亲自乘坐专为结婚用的“接亲船”去接新娘。他做出一副谦虚谨慎的样子,因为他会遇到新娘方面的很多亲戚,他们对他的态度通常都不是友善的。他必须严格按照习惯的礼节去行事,并有专人指点,因为一有错误就会耽误仪式的进行。有时仪式继续一整夜。最高潮的一个场面就是新娘作最后一次努力,痛哭流涕,表示拒绝离开父亲的家,由父亲进行“抛新娘”进花轿的仪式作为结束。父亲不在时,就由父亲方面最近的男性亲属来行此项仪式。新娘一进了花轿,新郎方面的人便随同轿子很快离去,那时吹奏也停止了,直到他们离开新娘的村子为止。

“接亲船”到了新郎的村子后,轿子便把新娘抬到她新的住所,然后有一些仪式,费博士提到但没有描述,包括结合的行为,把新娘介绍给新郎的亲属的仪式拜祭新郎的祖先等。仪式大致上与《金翅》一书中详细描述的相似,虽然该书涉及的地区不同,仪式上可能有所区别。新郎的父母准备了一个盛大的宴席,邀请了许多亲戚和朋友。每个客人都送一份礼,是现金,其数量根据亲属关系的亲疏,及与新郎父母的交情深浅而定。婚礼的开支大约为200至400元。

现在的婚礼和对婚姻的社会激情是怎么样了呢?我访问了两对新婚夫妇并且问到了我访问前那年在开弦弓举行的所有婚礼的形式。

我访问的第一对新婚夫妇是1956年2月14日结婚的。当丈夫陪着我来到他家时,妻子独自在家。她是一个端庄的女子,戴着一副金耳环,像她丈夫一样镶有一个金牙,她只说几句话,说是她怕羞……因为婆婆不在这里。接着便用柴火点起灶来为我们烧水喝。不久她婆婆进屋来——是一位矮个子的老年妇女,也戴了一副金耳环。

那位丈夫告诉我们,他们的婚姻是自由选择的。夫妇俩都是开弦弓人,从小就认识,不算命,没有人做媒,也没有讨价还价的事。没有聘礼,嫁妆只是被褥和衣服,双方都不给钱。没有提起在新娘家里有什么仪式,新娘是自己徒步走到夫家来的。

婚礼在早上举行。那天除了他母亲之外,在夫家有14个亲戚和朋友聚在一起,没有女方的亲戚。新婚夫妇到来后,农业合作社的副社长,那丈夫的好友便向大家讲话。他说,过去婚姻都是父母包办,有时甚至不知道结婚对象是谁。现在婚姻自主了。男青年喜欢挑选生产积极的女青年。女青年也喜欢挑生产积极的男青年做丈夫。过去女人总是在家,不参加生产,只有男人参加生产。现在双方都参加生产,所以他们更能结合在一起,相互帮助。新的婚姻形式是正确的。

社长讲完后,丈夫和妻子各自简单地讲几句。丈夫说:只有当我们能够结合在一起的时候,生产才有保证。妻子说,她同意丈夫说的话。他们一起向挂在墙上的毛泽东像鞠躬然后便回到新房里。显然,婚姻的圆满,并不是对生产给以新的强调的结果。虽然费没有这样明确地说,但从费的叙述看来,这可能也是传统婚礼的一个特点。

新郎、新娘在卧室的时候,客人们便开始进餐,这是专为他们准备的。不久新婚夫妇便和客人们在一起。

我访问的另一对夫妇是1956年2月20日结婚。同他们住在一起的有丈夫的母亲和祖父,父亲已去世,我去的时候还有一个7岁的女孩,他们没有亲戚关系,是邻居的一个孩子,常到这里来串门。妻子是另一个村子的人,离开弦弓大约3里路。在农业合作社领导下,这个村子与开弦弓村集体合作耕种,由于一起耕种,新娘在婚前就认识她丈夫,婚姻是自由选择的。

结婚时,除一家人以外,还有20位客人,10位是新郎的朋友,6位是他的亲戚,4位是新娘的朋友,都是从她的村里来的。结婚程式同前面提到的相似。早晨8时参加婚礼的客人们先就餐,新郎新娘一起参加。仪式是上午10点开始,副乡长讲话,夫妇一起向毛主席像鞠躬,然后新郎新娘在新房休息。下午1时新婚夫妇休息完毕,再招待客人进餐。

在婚姻问题上的新与旧

从父母包办婚姻改变为婚姻自主,就目前的进展来看,主要是由于共产党宣传新思想的结果。而这种新思想又是通过一种潜在的力量起作用的。伴随着经济领域中的改变,这种要求改变的潜在力量已经发展起来,并有所增长。谈到1936年时的情况,费说,妇女的社会地位已经在逐步地改变。女孩的传统经济地位是从属于她父亲或丈夫的,主要是由于她们没有机会占有大量钱财,或一般来说,她们不能获得经济上的独立。但随着缫丝工业的发展,她直接挣钱,虽然大部分钱用于家常开支,其效果是使家庭成员之间的关系朝着妻子逐渐有比较平等的地位这种趋势发展。费孝通引用了一个极端的例子,一个妇女在村里工厂工作,天下雨了,她丈夫忘记送伞给她,她便责备丈夫。按照传统的概念,丈夫至少在公众面前,不便侍候妻子,而且他不应不反抗或不还口,就接受他妻子的责骂。

在1936年时,妻子地位的这种改变足以使费意识到并且有预见地提出,……事实说明了亲属关系以新的形式进行着重新组合,并将随着工业的变迁得到调整。

现在妇女在家庭外面工作的时间较从前多;养蚕亦不再是每户独立进行的事;在农业合作社的工作中,妇女亦占一定的比例。所以在婚姻方面的新思想也有了比较有利的赖以生根发芽的社会基础。

这种改变可能不像官方报道的那样大,但过去数年来村里的婚姻确实是自主的,同时可能还存在着另一种婚姻的形式。费提到的是“小媳妇”或“童养媳”方式,他说这是由于经济萧条的结果。为了省去一笔聘礼费用并削减结婚所需的开支,男孩的父母愿意收养一个很小的女孩子,未来的婆婆甚至给小女孩喂奶。采用这种办法时,就可以免去一整套繁琐的程序,例如:做媒、聘礼、派接亲船、送花轿等等,结婚的费用可以削减到100元以内,传统结婚,一般需要花500元。

费指出,虽然“小媳妇”的结婚方式是受到鄙视的,但在1936年以前的十来年用这种方式的日益增多。费说:

有意思的是,据提供情况的人说,这种类型的婚姻,在太平天国运动(1848—1865年)之后,曾在很相似的情况下流行过。太平天国运动以后,接着是普遍的经济萧条。但一旦情况恢复正常,传统的婚姻就取代了这种类型的婚姻。

1936年244个未婚女孩中有95个“小媳妇”。

1956年我未能收集到关于“小媳妇”的统计数字,无法进行比较。“小媳妇”制现在是非法的。因为官方不容许其继续存在。对农家凡有婚姻关系的女孩我在人口调查中都分类作“儿媳妇”或“妻子”,没有说明哪些是已经有实际婚姻关系的,哪些是预计的。然而,现在法定的结婚年龄是18岁,所以可能18岁以下的“儿媳妇”或“妻子”都是“小媳妇”。由于二三十年来结婚年龄一般未曾低于16岁,所以几乎可以确定这两类女孩在16岁以下的都是“小媳妇”。

下面是这两类女孩中18岁以下不同年龄的人数:

所以,被列入“小媳妇”类的女孩人数比1936年少得多。而且这些被收养在家里的女孩将来也不一定都成为这些农家男孩的妻子。女孩成人后,思想上的改变可能使原来的安排发生变化。现在“小媳妇”的年龄没有低于6岁的。所以大多数的“小媳妇”,如果不是全部的话,都是在共产党执政以前收养的。费说在他那时候,村里的一些“小媳妇”甚至不知道她们自己的父母是谁,即使那些仍然与她们的父母保持联系的小媳妇,由于从小分离,父母对她们也不甚感兴趣。

如果要说这种婚姻方式尚未全部结束,那么它也是很明显地在衰退,法律当然是首要的原因。但无论如何随着整个婚姻制度的改变,这种衰退也是意料之中的。费说,之所以收养小媳妇是因为要省去传统结婚所需的费用。现在婚姻自主而且免去了一些繁琐的、昂贵的仪式,因此费所说的那种促使收养“小媳妇”的动机已经消失。

婚姻状况最明显的改变是结婚年龄和夫妻之间年龄的差别。费说1936年时结婚最低年龄是16岁。妻子年纪太小被认为是不利的,因为她不能分担繁重的家务劳动。现在人民共和国的婚姻法提高了结婚年龄,规定男20岁,女18岁。

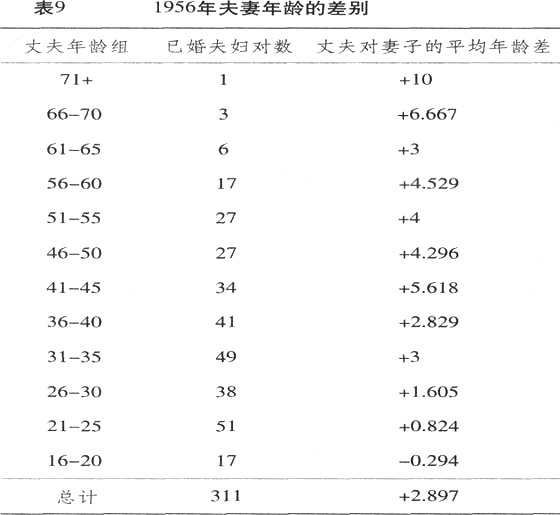

夫妻之间平均年龄差别明显缩小,部分是由于这个婚姻法的规定。1936年丈夫比妻子平均大4.9岁。1956年这个平均差减小到2.897岁。表9说明近几年来已婚夫妇年龄差别更小。新婚姻法的规定可能不是这种改变的全部原因。不仅是因为有一个法律约束着很多女孩,使她们不得不晚一两年结婚,而且看来男的也有早一些结婚的趋势。这种趋势和经济情况的改善相符合。费说,由于男女比例的关系,比较穷的男青年找妻子比较困难,可能这句话有这样的含意,即年龄大一些,经济优越一些。所以年纪大一些的男子比年轻男子容易找到达到婚龄的女子。他说1936年16岁以上的妇女仅29名未婚,占妇女总数的8%。表9显示出费进行调查的时候,经济萧条对当时结婚双方之间的年龄差别起着加强的作用。即使这样,30岁以下已婚夫妇年龄间的平均差尚不到一岁,看来是一种新的发展。只要继续严格控制生育,这种变化在人口学上没有什么意义。但如果从社会情况的变化来说,这种趋向是相当有意义的。

婚姻关系

婚姻仍被看做是一种束缚性契约,因此离婚是困难的。新式婚姻使大多数年轻妻子的处境有了改善。但也有少数夫妻,关系严重不和。这样,妻子更加痛苦,她感到,如果选择时她的判断强一些,这种处境是可以避免的。过去,人们都相信,婚姻是由月老决定的,他用看不见的红绿彩线把夫妻结合在一起,婚礼上有一些编织在一起的红绿线就是这种意思的象征。费说,偶尔会有一个新出嫁的女孩回到娘家去哭诉,除此之外她无奈只得接受这种不幸福的处境,正如俗话所说,嫁出去的女儿,泼出去的水。她既悲痛又懊悔,还得承认水是她自己泼出去的。换句话说自由婚姻增加了情投意合的夫妇,但对感情不和的夫妻来说,更不易调整关系。许多人从新型婚姻得益甚多,少数却更痛苦。

关于夫妻之间的关系我当然不能作出充分的判断,因为这需要长期的观察。一般在客人面前,妻子对丈夫十分尊重,在其他时候,青年男女之间比较随便、平等、友善,我接触过一对年纪较大的夫妇,他们之间相互同情,比较体贴。

费孝通描写在一个家庭里,年轻媳妇和婆婆的关系最难相处。一般都认为婆婆当然是媳妇的潜在敌人,媳妇是新来到这个家的不亲近的生人,同时这个家庭中女性的权威就是婆婆。婆婆要保持她的权威并想通过经常的批评和责备使媳妇顺从她。她也抱怨媳妇破坏了她与儿子之间独有的母子之爱。儿子的处境就很尴尬。有纠纷时,儿子如站在妻子一边即意味着同母亲吵架,这同他的思想和天生的感情是背道而驰的,这样,除了会带来不愉快以外,反会使母亲更加憎恨儿媳。一般在婚后头数年,他站在母亲一边,这就意味着他妻子会感到加倍的痛苦。

纠纷极严重时,通常是婆婆违背儿子的意愿而主动提出把媳妇离弃。如果她找到什么公认的根据,例如通奸、不育等则不需要赔偿损失,否则必须给儿媳六七十元钱作为赔偿。

婆婆的这种行动是受到抑制的。首先社会上对婆媳关系和谐,经常予以肯定和特殊的赞扬。其次,媳妇采取有害的行动,对她进行消极的制裁。她可能威胁要自尽。由于认为她自尽后会变成鬼来报仇,这种威胁便足以平息这场纠纷,使双方妥协。此外,儿媳的兄弟有时会采取实际行动进行报复,甚至破坏丈夫的房屋。最后丈夫可能决定支持妻子反对母亲,然后便分家,成为两户。

费说,婆媳争吵而引起的家庭不和,固然不宜过分夸大。然而它的不良后果,已足以影响婚姻的形式。

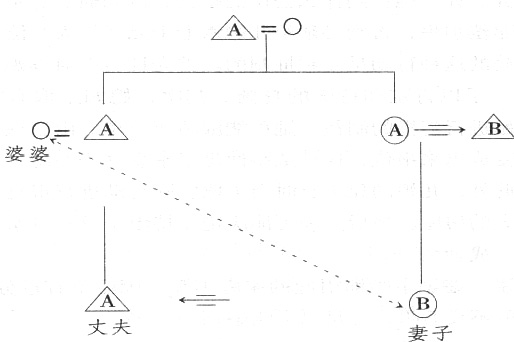

1936年时表亲婚姻是很普遍的。堂兄弟姊妹之间不能通婚,因为他们自己仍然算是兄弟姊妹,虽然不像亲兄弟姊妹之间的关系那么近。在开弦弓有两种表亲婚姻形式:第一种是一个女孩与姑姑的儿子结婚,叫作“上山丫头”,意思是一个女孩上山,所以费把它叫作“上山”型。第二种形式是女孩同她舅舅的儿子结婚,叫做“回乡丫头”,意思是一个女孩回到她的本乡,所以费把它称作“回乡”型。

两种形式可用以下两种图解(见下页)来表示:

1.“上山”型

2.“回乡”型

费说,人们喜欢“上山”型的婚姻,而把“回乡”型的婚姻看做是会破坏一个家庭的。但是起初一看,第二种形式的婚姻,好像更好,因为这在经济上比较公平。村庄的家庭是父系家庭。在“回乡”型的婚姻中,家庭A嫁出一个女孩及陪出嫁妆,到家庭B的第二代。但家庭B的第三代将嫁回一个女儿和陪一份嫁妆到家庭A。这样又取得了平衡。而另一方面在“上山”型婚姻中,家庭A的每一代都要嫁出去一个女孩陪一份嫁妆而家庭B总是娶进一个女孩,得到一份嫁妆。

费的分析,初看来似乎不够充分。从整个社会结构来考虑,为什么人们喜欢“上山”型婚姻是可以理解的。通过这种婚姻形式,两个族之间可以建立持久的关系。而在“回乡”型婚姻中,下代的关系就比较不规则。费后来亦提到舅舅对孩子来说是一个重要的角色,“上山”型婚姻可以重复保持这种亲戚关系。如果舅舅没有儿子,他就收养女婿,让他姓舅舅的姓,如果女婿是他的外甥就更容易接受。上述因素再加上其他一些因素就构成了“上山”型婚姻受欢迎的充分理由。

无论怎样,费还是从社会协调的角度来考虑这个问题的。他指出“上山”型在这方面有优点,肯定是正确的。在“上山”型婚姻中,婆婆与媳妇是属于同一个家庭,婆婆与媳妇的父亲是姐弟或兄妹的亲密关系,媳妇又是婆婆的侄女,因此她们之间的关系就会缓和一些。而在“回乡”型婚姻中,婆婆是外人,不存在原有的亲属关系,她们之间的紧张也得不到缓和。

全世界的人类学家都如此关注婆媳关系以致它几乎可被列为人类社会普遍存在的几个问题之一,各个社会之间仅仅程度不同而已。现今开弦弓存在的问题比1936年的问题在程度上轻得多。婆婆是家庭中年纪最大的女性成员,仍有相当大的权威。她指导媳妇操持家务,由于她有较多的经验,因此在家庭中扮演着一个教育者的角色。结婚初期由于母子之间长期相处的感情,儿子对待母亲往往比对新婚妻子更加迁就。但是在一个自由婚姻组成的家庭里,妻子要求平等而不是一味随和与服从,因此她对那受压抑的地位,往往比较反感。现在女孩子初婚几年的生活可能比过去好过一些。妻子的地位总是随着结婚年限的增加而有所改善。

费说,婚后第一个春天,新媳妇必须经过一番考验。她的母亲会送来一张精选的蚕种让她自己喂养。如果她养蚕手艺高,她在婆婆面前就更加体面,现在蚕丝的生产完全由合作社掌握,那种媳妇用以赢得婆婆欢心的手段已不复存在。但媳妇奠定其家庭地位的另一种最重要的手段仍然保留着,这就是她应该生一个孩子。

生育孩子是一个头等重要的问题。中国农民把它看做是圆满婚姻的重要部分。丈夫对待一个尚未生育孩子的妻子,至少在公开场合要表示冷淡,言谈中不提到妻子。任何表示对妻子亲密的感情将被认为是不恰当的,甚至会成为被议论的题目。夫妻不能近坐在一起,并且还须通过第三者来对话。但一旦生了孩子他们就能自由谈话,行动举止也可随便一些。原来,丈夫对妻子没有特别的称呼,现在可以称她为孩子的母亲。因此有了孩子才完全承认妻子为新家庭的一员。他的出生使得家庭的所有成员有了一种血缘的关系,对孩子的抚养和照顾便是家庭一致的目标。如果孩子是个男孩,妻子的地位就更有所提高。

显然,此后一直保持着这种态度和行为。妻子有了孩子以后生活就幸福得多。有了孩子,丈夫一直称她为孩子的母亲,生孩子以前,没有适当的称呼,大家都感到很不自然。新婚夫妇在公众面前言行比较含蓄,但我看到的几对新婚夫妇,他们的一般关系相当自如,好像结婚前他们是朋友。

根据费说,新婚后这种紧张会延续一段时间,随着婚后时间增长,这种紧张就逐渐减轻并消失。家庭关系和睦,大多数儿媳对婆婆逐渐产生感情,就像是她的女儿一样。儿媳同她自己原来家庭的关系逐渐减弱。婚后结下的亲戚以及村里的邻居就成了她的主要社会关系。至于为什么会这样发展,现在有了更多其他的原因。

较大的群体

费孝通还描述了比家庭大的由亲戚或邻居组成的群体。他提到的第一个群体是族。在中国,人们广泛使用这一名词来表示一个氏族,从理论上说,凡是同姓的都属于一个氏族;这是最大的氏族。然而,人类学家认为一个氏族的两两个主要标准是单系继嗣和外婚制。换句话说,一个氏族的所有成员都必须是母系或父系同一祖先的后裔——中国的氏族是父系的——他们之间不能通婚。实际上,中国的外婚群体及明确承认其共同血统的群体,如果说不是全部的话,也一般都比同姓的团体小得多,因此不能把氏族认作是同姓的群体。氏族仅仅是某一地区内存在的最大的外婚单系群体。在开弦弓,这种群体相当小。它只包括同一祖先的四代父系后裔。

某些人类学家坚持氏族的另一个标准是,它不包括单系后裔的妻辈。这种愚昧固执的概念是没有什么价值的,因为后裔原则的限制条件只有当它发生时才能说明。在开弦弓,实际的氏族就是族,它包括妻辈。妇女结婚后便放弃她们出生时的那个族,而成为婚后她们所属的那个族的成员。婚后,妻子姓丈夫的姓,保留自己原来的姓作为第二姓。祭祖宗时,她对丈夫祖先的牌位进行祭祀。在村里没有比族更大的亲属群体。根据提供资料的人说,人们往往不知道他们自己那个族以外的许多其他村民的姓。

实际上,一个理想的族的概念包括五代人,而现实情况只能是相近而已。费作调查时,村里的家庭没有家谱,记忆也不准确。和尚记家谱是为了记载应该祭祀哪些祖宗,但他们只记录每一代人中年长的后裔。费说,如果严格按照族的理想的原则,族到每一代都要进行分支,但是实际上很少分。要注意的是保持五代不需要分支。每逢新的一代人加进家谱,和尚便把最老的一个祖先从名册中除去,这样从上面削去,仍然保持同样的代数。变更的结果就是,除直亲之外,族的“祖宗”不断更换。

因此族的比较准确的定义是:四代具有共同父系祖先的一群人。顺便提一下,同单系继嗣的定义相比较,这个定义更符合在大多数地方发现的这种群体的真实结构。在人口稳定,惟有分支才能保持严格的单系结构的地区尤其是这样,这种分支会使群体缩小到低于最小功能的规模。开弦弓人口特别稳定,一个族很少发展到需要再分的程度。

像“家”一样,族受到地方范围的限制。离开这个村的人不再参加他这个群体的活动,一代或两代人以后,他们的后裔会逐渐忘却他们同这个群体的关系。一般的一个族约含有8个家庭。

族的主要功能与婚姻相关。首先,它规定禁止通婚的范围。妻子必须在群体以外选取,娶来后,如第一个丈夫死去,她可以再嫁给这个族的另一个成员,通常是第一个丈夫的弟弟。因此族是一个允许叔嫂通婚的外婚群体。其次,整个群体庆祝婚事,因而也有助于使这个婚姻成为这个社会结构中被公认的一个新的部分。在一般情况下,族里每一家派一个代表参加婚宴。贫苦的家庭一般不邀请族里的远亲为客;富裕的家庭可能从每家邀请一个以上的客人参加。一个族的成员还在一起参加葬礼及每年五次祭祀祖宗的仪式。祭祀时,族的成员送少量钱,作为食品的开支。

费还指出,族几乎就是一个礼仪群体。真正的相互帮助的社会义务存在于较小的群体成员之间,例如,分家后不久的兄弟家庭的成员。因而随着婚姻安排的性质,宗教礼仪的改变,族的重要性实际上已降低到很小的程度。人们告诉我,族仍然被看做是一种社会群体,但就其社会意义来说,它已经是相当淡漠的了。新婚姻法允许某些可能属于同族的人通婚。我没有看到同族人结婚的任何实际例子,但可能有,因为最近结婚的人很少。虽然,族的外婚制已不再是强制性的,但它很可能仍然被认为是恰当的。

我所调查的两起婚礼的参加者与族的结婚礼仪不一致。第一起婚礼的11名客人中,仅两名有血亲关系,一个是新郎的小舅舅,从外村来参加婚礼。第二起婚礼的20名客人中,有6名是新郎的亲戚,而其中仅一名可算是同族的成员,即新郎祖父的弟弟的儿子。还有两个是新郎父亲一方的亲戚——新郎的姑母、姑夫,及新郎自己的姊夫。其他两名亲戚是他母亲一方的,是新郎的大姨夫和小姨夫。

值得注意的是在上述两起婚礼中都有母亲方面的亲戚参加。如果说族里远亲关系在新的社会秩序中由于失去了它的作用而失去了其重要性的话,那么至少近亲关系还仍保留着其原有的部分价值。费在谈及母方亲戚的功能角色时说,母舅对他姊妹的孩子起着一种特殊的作用。在孩子满月的仪式上他是贵客,他给孩子起名字。孩子初次上学校时由他陪伴,如果是个男孩,结婚时舅舅应送贵重礼品。孩子如果遭到父亲的粗暴对待,舅父便出来保护。父子发生矛盾时,舅父作调解人,如果是男孩,舅父还可充当父子间分财产时的裁判。舅父死后,外甥将为他服丧。母亲的姊妹与孩子的关系也极亲近。这些关系,大概大部分仍被保留下来,没有改变。在上述第一例婚礼中,舅父是出席婚礼的惟有两名亲戚之一。在第二例婚礼中,母亲没有兄弟,但是两个姨夫在场。

费说,妻子方面的亲戚除与妻子本身保持关系以外,与新的家庭没有密切的关系,直到生孩子后,妻子方面的亲戚便成为孩子母方的亲戚。他们不参加婚礼,但在婚礼后的第一个月他们去看望新婚夫妇。结婚的第三天新婚夫妇回娘家去探望新娘的父母。现在的情况看来仍然相似,但探望的时间不固定。上述第一例的新娘就是开弦弓人,父母的家很近以致不必作正式访问。在第二例中,新婚夫妇一个月以后第一次去看望女方的父母,婚后三个月又去一次。

人们绝不会失去所有的亲属联系。如果是这样,社会上人类的景况将变得相当特殊。重要的是他们的联系范围变小,以个人友谊为基础的一些联系逐渐变得比以前更重要。这种改变可能是一种暂时的状态,但是在文化不断变化着的情况下,这种暂时改变的迅速发展对人类学理论似乎有一定的含意,本书关于开弦弓情况的结尾部分将谈到这一问题。

乡邻

费提到了当时农户间比较重要的一个非亲属关系群体。这就是“乡邻”或“邻里”。通常,包括一户两边各五家。邻里中的人彼此有所期待,并承担某种特殊的义务。如果一家要搬运重的东西,需要更多的劳力时,邻居们便前去相助。新生的婴儿满月后,母亲便抱着他到邻居家看望,邻居们以茶水殷勤招待,并且专送给婴儿一份糕点。办婚事的农家给邻居和有关的亲戚送去一种糕点,作为邀请参加婚礼的礼品。邻居来参加婚宴时,也要送一份现金以示还礼。有丧事时每家去一个人义务帮忙。

邻里或乡邻有别于其他群体。它是以单一农户为准来规定范围的,村里的每一农户,理论上属九个这样的邻里的一部分。因此,这种系统为农户建立了一个在村里延伸相当一片地方的邻居关系网。准确地说,每一户与每边的8户有直接的联系,总共有17户,间接联系的范围可能更大一些。因为每一户与最相近的几户关系相当紧密,同远一些的户关系逐渐减少,从理论上说,隔壁邻居的关系将比同两边第8户的关系大8倍。

但即使在费进行调查的时候,实际情况无论如何同这一理论上的结构不相符。相互帮助的关系并非严格地限制在正式规定的10户以内,而是根据个人与邻居关系的疏密程度而定。现今,邻居关系更无定型的模式,事实上,是否尚有模式存在,还是个问题。人们告诉我乡邻仍然是重要的,但他们把乡邻解释成一般的四邻关系,并没有一个明确的10户范围的概念。我对上述两例婚礼中非亲属关系的客人作了调查,得出下列结果。第1例中,7名这样的客人,其中5名是西边的邻居——西边第5、第14、第50、第75、第80户各1个;其余2名均为来自东边第40户的客人。参加第2例婚礼的邻居,稍为接近于一个乡邻的模式。共8名客人,东边邻居的第3、第5、第11、第12户各1名,西边第11、第12户各1名;其余2名客人则来自本村远处的另一个圩。

在非正式场合,需要一般的帮助时,人们可能仍然求助于最近的邻居。然而,需要更大的帮助时,由于合作社组织的发展,邻里群体的作用有所减弱。在我看来,现在乡邻似乎主要是一个范围不固定的在一起闲聊的群体,对妇女来说尤属重要。

6.土地制度

在开弦弓,土地制度的改变大于任何其他的改变。费孝通比较关切地谈到了农户和祖田的联系以及他们的感情。如果所有向我提供资料的人所说的都可以接受的话,现在,经过这些农民和他们的儿辈的充分同意,个体农户的土地权利已被废弃。

谈到1936年的时候,费孝通写道,由于亲属关系而产生并且通过共同祭祀祖宗而增强了的感情都在同某一块土地的联系中表现出来。对子孙代代相传的宗教信仰亦具体地表现在他们不断继承的同一块土地上。个人对这块土地非常熟悉,使他对这块土地产生了更加浓厚的感情。人们从刚成年到死去,一直在同一块土地上工作,这是很普遍的。

如果说人们的土地就是他们人格整体的一部分,并不是什么夸张。

因此,土地不仅具有作为人们主要生计的普遍的价值,而且某一块土地,对所有者来说,还具有特殊的价值。出售父亲传下来的一片土地,即违反了伦理道德观念。

好儿子不做这种事。这样就是不孝。

然而,在经济困难的时候,还必须考虑到土地的经济价值,那种在感情上和道德上反对出售土地的反应并不排除一切土地交易。

即使有交易,也不是完全转让土地的形式。根据当时土地占有的概念,土地分两层——田面和田底。田面连同耕种土地权仍由原土地所有者保留,原土地所有者即使在田底被转让的情况下还可以出租田的田面。

只有在需要资金的严重压力下才进行田底的转让,这样便出现一种兜圈子的形式。一个人为付税或交租急需用钱时被迫向城镇里的高利贷者借钱。他不但要还本,利息也成为债务。通常他还不起债,所以过一个时期以后,他被迫把田底所有权转让给高利贷者。后者便从一个债主变为一个不在地主,原来的田底所有者实际上变成他的佃农。由于付高利贷比付一笔租更难容忍。因此,这种改变对借债者没有什么差别。

获得这种地主权利的人总是住在城镇里的。普通的农民,不仅没有本钱这样做,而且他们也不愿这样做。放高利贷被看做是不道德的事,必须向距离很远的地方放债,近邻之间不可能这样做。

地主仅仅是田底的所有者,只要佃户付租,他无权干涉,但是按照法律,如果欠租两年以上他可以通知佃户离开这块土地。事实上,没有发生过佃农被驱逐的事,因为再找一个替代的佃农实际上是困难的。农民合在一起对付外人。地主由于盼望着将来能收到租,因此对拖欠的人也忍耐着。这种做法对地主的地位没有任何威胁性,因为一个佃农如果有钱付租的话,地主也有合法的手段,从佃农那里取得租钱。

地主最直接的收租办法是亲自到农村去,但这不是最有效的办法,到各村去找每个佃户,既费时间又麻烦。此外这种直接接触比较为难而且得不到好的效果,贫穷的佃农往往会要求地主免租或减租。

由于亲自收租的困难,大部分租由代理人向佃农收取。大地主设立收租局,小地主委托收租局收租。大多数农民不知道谁是他们的地主,而只知道他们属于哪个收租局。收租局记载佃户的名字及佃地数量。每年10月底,收租局便通知佃户该年需交多少租。在决定交租数量以前,地主召开联合会议,以便决定因旱涝需要免收的部分以及租米和钱的兑换率。地租量按米折算,以货币形式交纳。兑换率是地主强行规定,通常低于当时的市场价格。农民不得不出售他们的米以便换钱来向地主交租。地租根据土地质量不同分成九等,平均为米的总产量的40%。收租局雇用的代理人由县政府授予警察的权力。

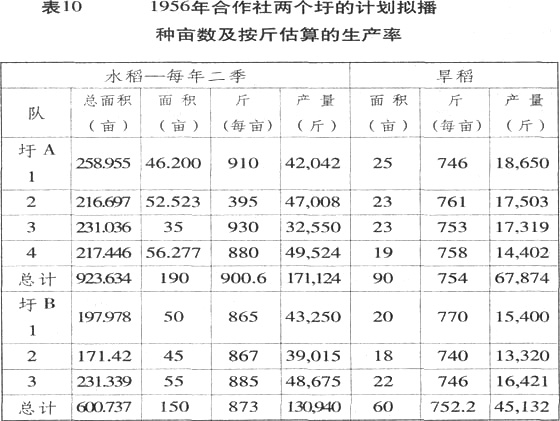

费说,1936年村里约有三分之二的田底属于不在地主所有。虽然村民相互不转让土地,但他们彼此之间可以出租土地或雇工种地。完全土地所有者、佃农或承租人,他们之间没有明显的划分。同一个农户对它的某些土地可能持全部权利,可能从别人租一部分地或出租给别人一部分,还有一部分地可能属于不在地主。大多数农户耕种的土地面积大致相同,但是持有完全所有权的土地量区别相当大。费所列下表在其他地方已引用过,在此可重复引用以说明这种区别:

继承

1936年村里土地的使用是受继承方式的影响的。费用图解描述了这种继承办法,图解说明一个父亲有两个儿子时是如何分配土地的。

该农户有一片四块田的土地。大儿子结婚时,第一次分地。父亲得整块A地,半块B地,把B地的另一半作为额外的一份分给大儿子,这是长子的权利。其余两块地平分给两个儿子。由于灌溉系统的关系,分地纵向分此横向分公平。所以兄弟之间分地都采用纵向分法,父亲和儿子之间分地,不要求绝对平均,所以B地一开始分的时候是横向分,把较好的一块给父亲。

父亲在世时小儿子可不必独立耕种他自己的地,而可与父亲的地合在一起耕种。父亲死后,原属父亲的那半块B地,再纵向分开,两个儿子各得一半。

由于这种继承方法,个人所有的土地界线就变得十分复杂,加上其他因素使个人持有的地比较分散,又因经常分地,使地更加分散。费说,1936年每户平均有3~7片通常是各自相隔很远的地。有时从一块地到另一块地要乘船二十分钟。每片地比较狭窄,一般仅有几十米宽。

改革的诱因

通过1936年情况的以上描述,人们便能较好地理解村中发生的有关土地制度的急剧变化。这些情况并不能充分地解释这种变化,因为变化的最终促进因素来自村外。但可以想象,具有某些特征的旧制度会引起农民的不满,一旦一种可以替代的制度对他们显示吸引力的时候,这种深刻的不满情绪足以克服农民对个体所有土地的传统依恋感情。旧制度的多数特点,费在1936年时都察觉到了。

有哪些特点呢?可以立即提出的有三点。继承方式的结果,造成土地零星、分散,从而妨碍了使用畜力和集体耕种方法。同一块田地有几个所有者耕种,他们之间经常发生关于灌溉问题的纷争。土地这样短缺,每户只得尽其所有土地播种全部谷物,不能因地制宜地播种某一种谷物以期发挥土地的最大效用。

但是旧制度使农民承受的最大负担是由于土地所有权的转让。城镇的资金进入农村而形成不在地主制。虽然在某些经济情况下需要这种过程,但是,结果对开弦弓的农民是不利的,因为在这种情况下积累了许多资本。地主住在城里,而他们的大部分资本显然来源于他们的佃农所交的高额地租。这一过程意味着资本最初形成的过程,这是事实。费在一条脚注里引用了托尼(Tawney)教授的一句话,他指出,大城市附近的不在地主制亦最强,那里……城市资本流入农业。这亦是事实。

但是,进入开弦弓地区的,由工业创造出来的新资本数量很小。大多数系剥削农村所得。地主大部分是农民的寄生中间人。他固然具有一个资本积集人的经济作用,但假如可能的话,由集中的储蓄机构来担负这个任务,才会对农民有利。

地主制是一种有害的资本积累制度,因为它是贫困地区里一种代价极其昂贵的制度。地主的生活水平必须比参加他的财源系统的少数人高得多,他收高额地租剥削农民不仅仅是由于这个原因,而且还要以此来补偿别人的拖欠,因此农民从他的角色中仅得到很小的好处,结果农民不得不承受着长期的负担。地主真正投入的资本总额很小,以致不能获得土地生产率的持久提高。农民借少量的钱来盖一所房子,给儿女办婚事、老人办丧事等,可能到头来也还不清债,或受高利贷的剥削——这样,他便成为佃农,一辈子须把自己生产所得,几乎交一半给地主,而且他的子孙后代也得跟着他承受沉重的负担。

在早些经济情况较正常的年代里,这个制度虽然使农民失去大量收成,因而负担很重,但进行还算平顺。这是因为双方都受传统道德观念的约束。费说,村里年纪大的人认为付租是一种道义上的责任。没有正当理由的拖欠就好像偷窃。另一方面,如果农民有充足的理由,譬如,饥饿或疾病,地主一般会感到在道义上不得不允许他们免交或减收地租。

然而,到1936年,情况有了变化。有两个新的因素,一是经济萧条,使农民交租更加艰难,同时地主也更加重视田租的收入。第二个因素是孙逸仙发表的激进主张的传播:耕者有其田。由于这两种因素,更多的农民认为不交租是正当的。地主则认为应该利用一切办法来收租,其结果是佃农与地主之间的矛盾激化。费说,结果中国的这一部分地方于1935年发生了农民起义,在离开弦弓不远的苏州附近农村中死了很多农民。在费进行调查期间,开弦弓所在的县的监狱里,不断地监禁着大量的欠租人。

费说,经济萧条和革命思想的传播影响了资本继续向农村投放,从而加深了农村的经济危机。但这仅仅是农民情况恶化的部分原因。农民转让土地如此广泛以致没有什么继续投资的余地。过去的投资也没有因为生产率提高而使资本增加。大部分农民已经付出了维持最低生活必须以外的所有产品。1936年:的情况代表了地主投资和农民租佃这个过程的结局。开弦弓的人民没有什么希望再得到更多的钱;对他们来说,前景只是为他们已经得到的东西无穷尽地支付。这种情况可能就是农民不愿再付地租,以及革命思想不断深入人心的部分原因。它预示着真正的革命一旦从北方到来,便迅速得到传播。

合作社的发展

共产党的农村规划分四个阶段。第一阶段是废除地主所有制,把土地重新分配给农民。共产党人认为这种行动只能暂时缓和农民的困苦,这当然是正确的。在中国历史上曾有多次较大范围的农民土地再分配,但由于旧的个体耕作和继承的方法仍然存在,因此负债、土地零散、地主的土地集中等旧的问题仍不断发生。共产党的观点认为,想要永远解决这些难题必须依靠一个新的土地所有及土地使用的制度。所以最终的目标是集体化,可分三步实现。

第一步是组织村民成立互助组,仍在其组员个体所有的土地上一起耕作。这一阶段的目的是使农民习惯于小组的集体劳动并且让他们看到其优越性。这一阶段,每块地的全部收成归土地所有者个人所有,不实行集体分配的办法。

第二步是根据一个总的计划合作耕种全部的土地。在这个阶段,个人所有权部分取消,但仅仅是部分,因为每块地的所有者,凭借他的所有权可分得一份收成。全部土地的其余收成,根据每个合作社员的劳动量分配给社员。

第三步亦是最后一步,就是土地完全集体化。个体所有制完全取消,所有土地的全部收成完全按照劳动量大小及工作优劣来分配。

规划的四个阶段——土地分配及合作化的三步骤——在开弦弓均已完成。土地分配在人民共和国成立后不久即完成。分配的原则如下:每户有权保留它原来完全所有的全部土地。剩下的仅仅田面所有权属于农民的土地按每个成人2.1亩分给各农户;尽可能使原来对某块土地持有田面所有权的农户分得该块土地的一份。这样便取消了地主的利益。在短暂的停留期间,我无法了解,在土地分配过程中地主的感受情况及程度,但人们告诉我,地主是把它作为共产主义革命的一个不可避免的发展来接受的,他们在土地分配中也有机会分得和农民同等的一份土地。

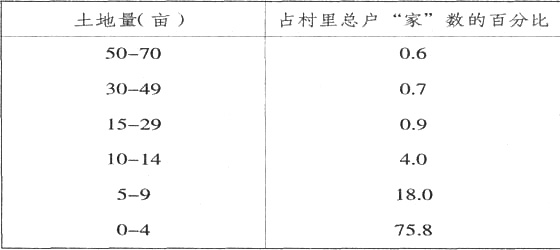

政府派了一名“干部”到村里来帮助动员人们执行下一阶段的计划。我在那儿时,他仍在村里——他是个没有正式权力的青年,是作为村领导人和人们的顾问来工作的,办事谦逊,相当有技巧。互助组可能是在他的指导下组织起来的,每组包括7至8户,他们的土地距离相近。这个阶段一直延续到1954年秋天。接着,第一阶段的初级合作社组成了。1956年1月22日这个合作社转入了第二阶段或称高级合作社。因为还有两个小村子同开弦弓共有一圩土地,初级阶段时他们与开弦弓属于一个合作社。由于开弦弓本身算包含两个村,所以该合作社共包括四个村子,共计594户。

据说,加入合作社是自愿的。我在开弦弓的时候,确实有一户农民没有入社,他有一个妻子,一个孩子。他自己耕种原有的土地。虽然村子里的人说他傻,但他们接受了他这种行动。后来,我离开村子以后与一些官员,作为一个假设的情况,谈起他的处境时,人们告诉我,他应被看作是一种“消极力量”,当然不能看作是反革命。为了能见到一个采取与593户邻居相反行动的、而且受到由政府宣传工作支持的巨大公众舆论压力的人,我本想去看他。但是到他家去需走二十分钟,可能会有很多人尾随。我不能和他单独谈话,听到他自己的意见。所以我想也许他简直会把我当作另一个“积极力量”。

现在要提出的问题是,为什么四个村子里的其他所有农户都加入了合作社?除了官方的说明以外,是否有充分的理由使人相信这是一个自愿参加的运动呢?我提出这个问题并不是怀疑人们是在枪杆子威逼下参加的,因为这显然是荒谬的。如果大多数人反对这个运动,这个运动就不可能成功,而且开弦弓人也没有愁眉不展的表现。但是一个通过强大的政府进行有力的说服后,为人们所接受的运动,同一个人们看到了经济利益而参加的运动有明显的区别。下一章我们将谈到一些优越性,据说这是合作化运动的结果。