共产党领导下的中国农民生活——对开弦弓村的再调查

3.村庄的人口

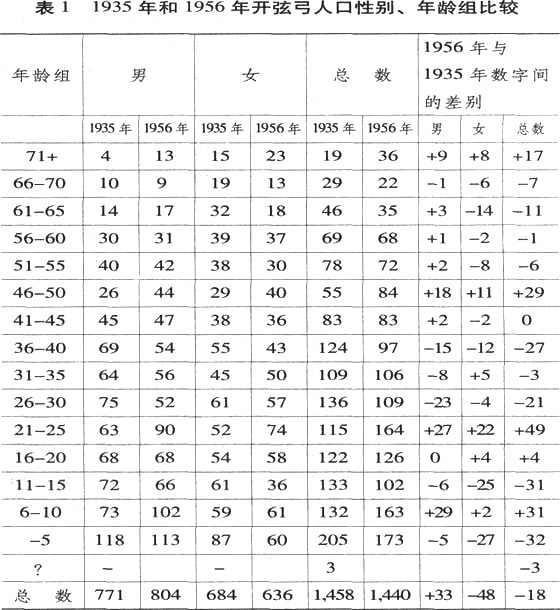

费孝通根据开弦弓村1935年的人口普查(包括暂时离开本地的人),进行了人口分析。1956年5月,我在村里逗留期间亦作了一次人口调查。费氏所用的普查结果是1,458人,我的调查结果是1,440人——比1935年减少了18人,即减少了1.23%。

1935年的人口普查,看来包括了14名职业渔民。以前住在村里的渔民现在全部搬到苏州居住。为了便于比较,将1935年的人口数减去14个渔民,为1,444人,这意味着1956年的人口只减少4人,即减少0.27%。

同1935年相比,21年以后,人口变化如此之小,是惊人的。这似乎说明了人口的高度稳定。不论怎样分析这些数字,这种稳定性确定是令人惊讶的,但详细分析一下不同年龄组的人口情况就比仅仅比较一下人口总数要复杂得多。

表1对5岁以下至71岁以上不同性别年龄组的人口情况作了对比。从此表可看出1935年与1956年人口总数的差别虽然不大,但这两年,某些年龄组的人口数差别显著。对这种差别的解释在很大程度上是推测的。有一些因素会导致错误的结论,其中有两点尤属重要。首先是两次普查中,无论是哪一次,如果漏了人或年龄记载错误都会导致误差。其次是每个年龄组的数目都相当小,因此统计有效值低。

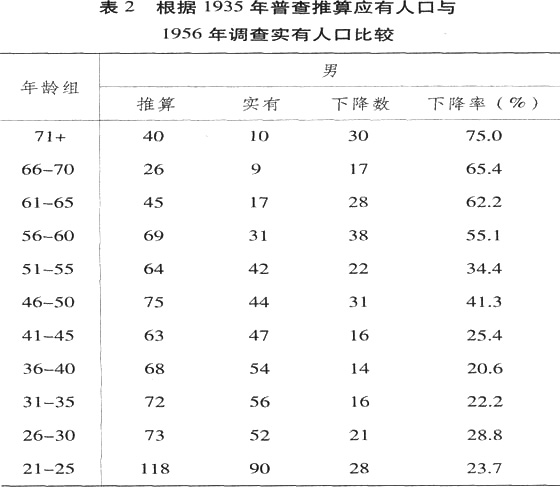

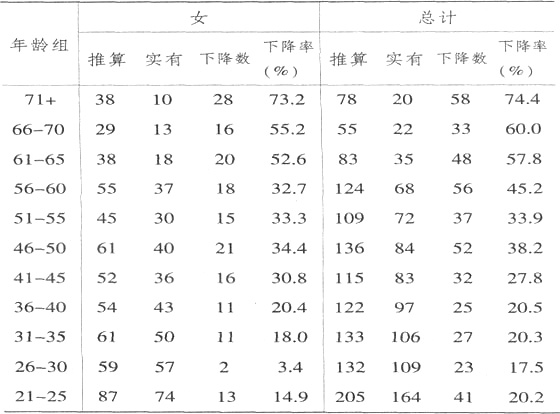

为了检查某些年龄组数字间的不相符是否由于普查材料的不可靠所致,我首先假设比1935年费统计时低20年的各年龄组里的人现在都活着,然后把这些年龄组里应有的人数同1956年实际人口数相比较,所得结果如表2所列。从该表的数字看出各年龄组之间的不符之处大部分消失——这说明普查没有错误。确实,下降的百分比是高的,但变化是相当均匀的。这种波动的出现,部分可以解释为数字小的缘故,部分是由于以下原因:在战时,年龄较小的组,按比例,比年龄大一些的组受害大。表2中年龄最小的组比它上面一组的下降数字大,这可能是因为,现在属于这一年龄组的人是在费所描述的经济萧条危害深重的时候出生的。

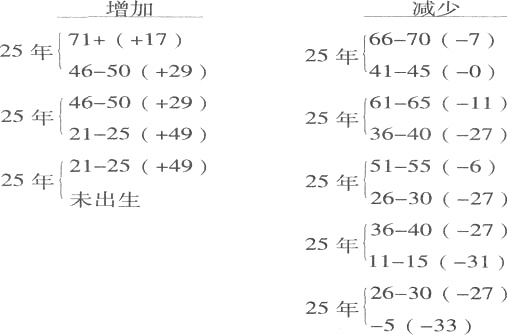

如果我们排除普查有明显的错误,看来我们是可以这样排除的,那么,对表1中各年龄组1935年和1956年的相对增减数字之间存在的不相符合之处,是否还可能作什么其他解释呢?对变动的数字序列进行一番观察是很有启示的。以下是各年龄组人数增加情况,括号内为增加的数字:

71+ (+17)

46—50 (+29)

21—25 (+49)

6—10 (+31)

下面是各年龄组的人数下降情况(括号内为下降数)

66—70 (-7)

61—65 (-11)

51—55 (-6)

36—40 (-27)

26—30 (-27)

11—15 (-31)

—5 (-33)

各年龄组之间人口增加或减少的幅度是有规律的。从表4所列的数据及对各年龄组生育儿童的统计数作详细观察后表明,平均说来生育最旺盛的年龄大约是25岁。根据这个假设,一个年龄组人口的增加或减少应该反映在25年以后出现的年龄组中,以下所列大致上说明这个情况:

我们必须对按5岁分的年龄组进行研究,这会使分析复杂化,但这是不可避免的困难,因为费的表中只有这样一些数据。尽管这种年龄组的做法有一定的主观成分,然而,看来趋向是非常一致的,它不能证明这样一种结论,即较低的年龄组的数字波动主要是由于较高年龄组的数字波动所引起。在任何一个年龄组中如果人数比平均数少,那么它在25年以后对这个村的人口提供的补充数就比较小。因此,这个村的人口就有一种微波型的规律。

有特殊的因素影响微波的高低吗?我很想作进一步的推测——这种推测是太有趣了,但为了对统计的准确性作出严格的科学的解释,不适于预先决定。这个推测就是:微波反映了经济与政治状况,它既能使微波下降也能使微波上升。

我的想法并无特殊之处,而只是对刚才所列数字的特点有以下几点考虑。人们将看到51—55岁年龄组只减少6人的情况反映在26—30岁年龄组中,减少了27人,这一数目大得多。51—55岁年龄组的人在1931年这一经济萧条严重影响着村子的年代前不久生育孩子的数目一定达到了最高数字。1931年后不久,经济萧条的影响一定是由于一个生育孩子的新的高的微波又开始而变得模糊不清。看来,说受政治情况的影响比说受经济情况影响似乎更不合理。但是71+年龄组在46—50岁年龄组里增大了它的微波,同时,66—70岁年龄组没有在41—45岁年龄组里反映出它减少了7个,这一事实与这些年龄组在大约第一次国内革命时期中生育孩子的事实相符,这个革命时期可能使农村产生一种乐观的气氛。有一位作家曾经评论过中国历史,他认为,在一个朝代的最后一年人口总数通常表现为降低,而在一个新朝代的第一年,人口紧接着又出现一个高潮。虽然统计数字对这种论断的证明不很有力,但开弦弓的缩影看来证实了这一个带有普遍性的发现。

乐观主义作为增大微波的一个因素,这一点也可以通过对这一系列数字中的不规则组的观察来说明。6—10岁年龄组显示了一个比较大的增加数字,即31个,然而母体组31—35岁年龄组,数字不大,事实上与1935年比较减少了3个。但1945—1950年,即第二次国内革命时期一定是这一组的生育高峰期。

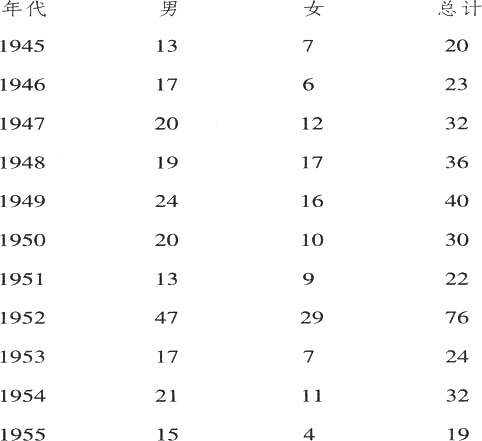

1945年至1955年出生而且成活的儿童详细数字再一次说明了这个结论。统计如下:

根据已提出的推测理论来看,1952年或不如说1951年可能孕育一批孩子的时候,是否有重大的事件说明那年儿童人数显著上升的原因?这个上升数字非常突出,因为它再次发生在一个年龄组里,这个年龄组的数字,本来应该表现出全面减少的现象。果然,那年和前一年,有一件大事——实施土地再分配——对农民来说这是中国现代史上最大的一件事。

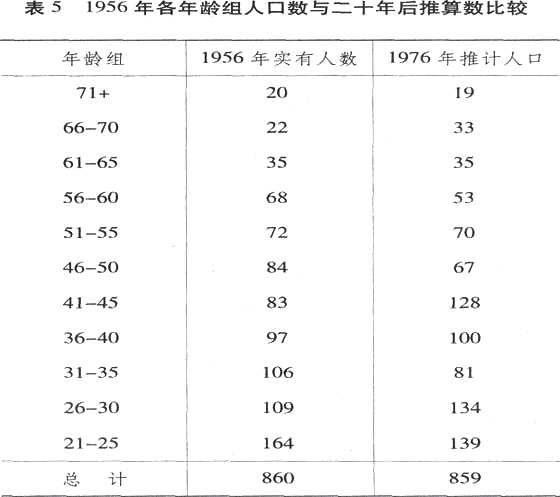

如果说,乐观主义是影响农村人口升降的因素,那么现在的情况可以证实一些问题。1955年的数字表明,这是十年来增加最少的数字,而且更有意义的是女比男的比率最小。另一方面,如果表1中所显示的趋势继续下去的话,那么,再隔5年,这个村子的人口就会再有一个高的微波。为了观察目前人口分布状况对将来会产生何种结果,我在表5里作了一个同表2一样的推算。这个推算说明20年以后,21岁以上的人口数比目前同年龄人口的数目仅减少一个。因此,这仍然是一个极其稳定的情况。到目前为止,共产党的改革和它所报道的物质财富的提高没有干扰这个数字,在一年里,生育率的任何波动又为下一年的重又抓紧所抵消。要对社会变迁的影响作出任何肯定的预测现在为时过早。对繁荣和安定的环境信心不断增强,这可能使生育增加。但对今后20年成人人口来说,惟有降低死亡率才能改变目前的人口统计状况。

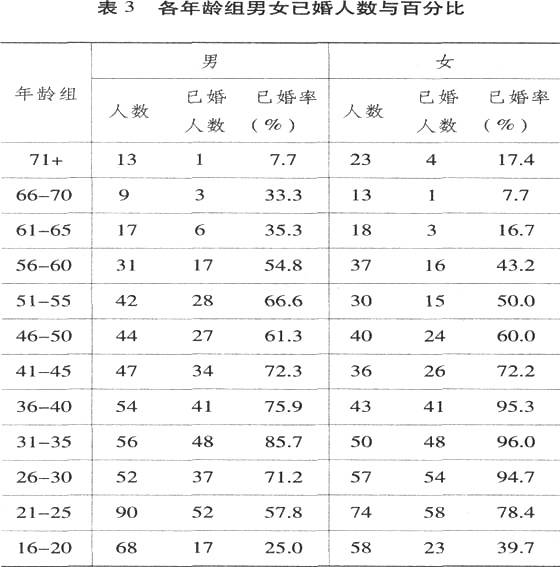

人口控制

通过普查所表现出来的最瞩目的事实是儿童数目小。1935年16岁以下的儿童仅470名,平均每户1.3名。1956年,16岁以下的儿童为438名,平均每户有1.2人。由于我的调查对那些长大成人后离开这个村子的儿童数没有记载,所以现在不可能提供一对父母平均有几个存活的儿女的精确数字,但有记载的各年龄的子女平均有1.848人。

人们普遍认为中国人一般是大家庭。费孝通指出,虽然在城市中大家庭可能较多,但农村较少,至少在开弦弓是这样。他说,人们爱孩子并尽力照顾他们,但贫困严重地限制了养育子女的人数。他写道:

该村的总面积为3,065亩,农地占90%。如果将2,758.5亩农田平均分配给274家农户,则意味着每户只能有一块约10.06亩大的土地。正常年景,每亩地能生产6蒲式耳稻米。一男、一女和一个儿童一年需消费约33蒲式耳稻米。换句话说,为了得到足够的食物,每个家庭约需有5.5亩地。目前,即使全部土地都用于粮食生产,一家也只有大约60蒲式耳的稻米。每户以四口人计算,拥有土地的面积在满足一般家庭所需的粮食之后,仅能勉强支付大约相当于粮食所值价的其他生活必需品的供应。因此我们可以看到,这个每家平均有四口人的村子,现有的土地已受到相当重的人口压力。这是限制儿童数量的强烈因素。

费在这一段中特别提到男孩,因为如果第二胎是男孩而不是女孩,这就会产生继承的问题。按照习惯,所有儿子都能继承他父亲的一份土地。如果土地数量仅够一个家庭之需,那么分地之后,哪个儿子都没有足够的生活保证。如果第二胎是女孩,问题就小一些,因为按习惯,女孩没有土地继承权。另一个原因是,很多家庭养不起第二个孩子而特别希望第一个是男孩。

一般通过堕胎和杀婴这两种办法来限制儿童的数量。第二种做法可根据婴孩的性别有选择地进行。女孩被杀害的比男孩多。费说,人们承认这些做法是不好的,并不想为自己辩护,他们只是被迫这样做。

男孩女孩受重视是由于男孩比女孩更为重要——来源于现世的和来世两方面的重要性。社会是父系社会而且大部分是父居家庭。父母如果想于年老时在本村得到最好的照顾机会,对他们来说,有一个儿子便是首要的事。而且在姓名是重要象征的这种文化中,父亲可以把他最珍贵的财产即农田,终身利益和感情依恋的中心,传给姓着自己姓的儿子。但无疑,现世生活中的重要性反映在儿子在身后的重要角色。父亲去世后,儿子是世上惟一能代表并保护他父亲的人。父亲死后在阴间的享受,全靠有一个儿子为他祭祀,这一任务是不能由妇女来担任的。

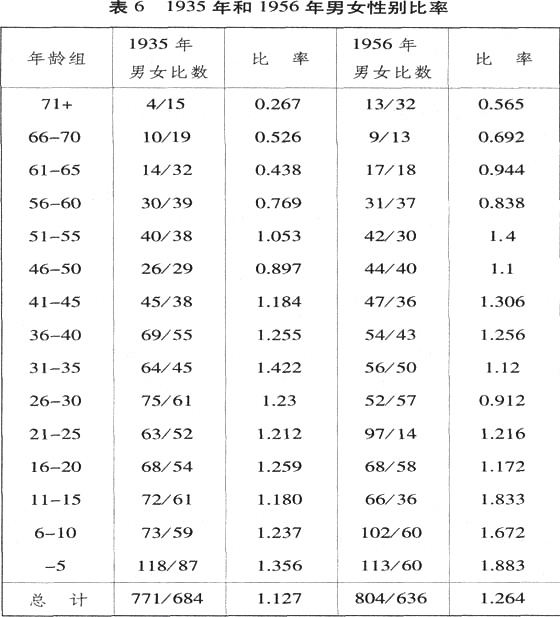

其结果便是,儿童性别的比率,男的大得多。由于妇女寿命长一些,到后来男女比率稍趋平衡,但该村男女总的比率,男的占相当的优势。

现在情况如何?表6比较了1935年和1956年各年龄组男女性别的比率。人们可以看到现在男的比率甚至比费作调查时还要大一些。

从每家儿童数目小以及性别比率失调这些情况来看,显然现在仍然是控制生育的。共产党执政后法律规定,禁止溺杀婴儿。我提到这一问题时,村里的领导人都强调说不再有这种事情。他们把过去的“苦日子”和现在的幸福生活作了对比。过去要把新生儿“扔进河里”,现在“每个人都要孩子”。这些话当然反映了当时官方的态度。这说明了整个中国有着高度的组织,人们几乎可以同时从开弦弓村民的口中听到遥远的北京所作的声明。1956年4月,周恩来总理在北京同包括我自己在内的一些人谈话,我们问到有关人口问题时,他不认为这是一个问题,他说:中国需要人口。

由于人口每年只增长2%,而生产增加10%,没有预见到什么困难。他说,不需要控制生育。

村里杀害女婴的情况可能已经停止,但控制生育仍然可以通过费所说的第二种办法,即流产来进行。虽然官方并不鼓励流产。但如果说只靠流产来控制生育,那么近来男女出生比率应该有所改善。然而情况并非如此。该村最小年龄的男女比率如下:

5岁以下年龄组有112名男孩,60名女孩,总的比率为1.867。

我只能提供事实,至于原因,还有待于推测。假定杀害女婴的事实已完全不存在,那么农民一定是有某些体质上或饮食上的特殊性,促使他们具有多生男孩,少生女孩的能力。

对于政府的意见,开弦弓的农民也许不仅能复述,而且有能力预料。当然,政府的意见很快改变了。尽管周总理如此有信心地说了希望增加人口,政府部门已经采取措施鼓励节育。后来,这些初步的措施便发展成一个积极的运动。近来,北京卫生部的一篇文章,对这一问题进行了如下的讨论:

不幸的是,近年来,卫生部没有考虑其他因素,片面地强调了保护儿童。除特殊情况外,医生不准传授避孕方法,市上也不出售避孕工具。……某些人只从统计的观点看问题。他们说,解放以来,工业生产每年增长了10%,农业生产每年增长5%,人口每年只增长了2.2%。由于看到工农业生产比人口增长快得多,他们说,我们不需要控制生育也能使人民过好的生活……但是大多数人——广大的群众、人口专家、医生、教育家、妇女联合会会员、工会和青年团——都是控制生育的拥护者……中国是一个人口众多的国家,过去,她的经济极其落后。目前,人口每年增加一千余万,这种增长速度必然会妨碍人民生活的改善及一些公共设施的提供,如儿童医院、托儿所、幼儿园及小学等。

该文还列举并介绍了几种鼓励采用的节育方法:

(1)避孕

我们认为这是计划生育的最重要方法。避孕方法很多,有工具和药物,并已生产,在市场上有出售,价格要适宜。

(2)晚婚

婚姻法规定,最低结婚年龄女18,男20,那……主要是根据民间风俗习惯而作出的一种让步。某些医学科学家认为,女应在25岁左右,男应在30岁左右结婚……有些人建议,男女法定结婚年龄应提高数年。现在已经向青年们解释了晚婚的优缺点……

(3)门诊人工流产

严格说来,任何外来的干扰,对一个正常孕妇的健康,是有危险的,过去是严格禁止的。在宽禁的同时,我们现正在宣传关于流产怎样有害的常识。我们不鼓励人们把流产当作一种避孕方法。

(4)绝育

我们认为这是一种在特殊情况下,可少加采用的办法。除非夫妇双方无条件地要求绝育,一般不接受绝育申请。

溺婴仍然是被禁止的,也可以看到,对待流产是慎重的。然而,现在公开提倡的措施,主要是从城市人口出发提出的。开弦弓人民所采取的办法可能没有经过政府的许可。但可以清楚地看到,人们愿意控制生育,不需要这方面的教育。

任何一个访问者也同样能清楚地看到,人们是喜爱他们的孩子的。显然,现在的孩子们比费在村里调查时那一代的孩子们受到更好的教育和照顾。人口一直保持稳定,因为这个村子从艰难的经历中感受到必须这样做。没有迹象表明,人们会忘记这个教训。但对未来就此作出预测,那也未必可靠,新的社会秩序仅建立数年,一代新人还要成长、结婚,并在社会里生儿育女。

4.家庭与户

村里的基本社会单位是“家”,费孝通把它描述为扩大的家庭。基本上可以称作所谓的“主干家庭”。这个群体的核心是一夫一妻及其孩子们。孩子们结婚后,有一个留在家里传宗接代延续家庭的主干,其他孩子婚后便分开,或和他(她)的妻子或丈夫的家庭住在一起,或者另立新户。住在这样一个主干家庭里的人可以是一代人或三代人,甚至于四代人——曾祖父母、祖父母、父母和孩子——但在正常情况下,任何一代都不应包括一个以上的完整的家庭。

通常,家庭里如果只有一个儿子,即便父母还很年轻,儿子婚后就留在这个家中。但如果有两个儿子,一般大儿子婚后便搬离这个家,让他的弟弟来延续这个家的主干。未婚的孩子,不论男女,都允许留在“家”里。因此家里往往住着父亲的一个兄弟姐妹或祖父的一个兄弟或姐妹。

有时也产生与通常不同的情况,有些“家”并不包含一个完整的家庭。有时丈夫去世,妻子与孩子继续住在家里。有时第二个孩子结婚后,不一定立刻就分“家”,也可能有一个时期内,有两个同代人的家庭,然而这种情况较少。费说,他发现村里只有10%的“家”有不同代的一对以上的夫妻。1956年这一类的“家”有10.9%。只有1.9%的“家”有一对以上同代的夫妇,只有1.3%的家有一对以上的同代夫妇,而且每对夫妇都有孩子。有时一个“家”可能住着父亲的一个远房亲戚,因为这个家与任何一代分出去的亲戚仍有联系,当他自己的“家”破裂时,他可以回到这个家来寄住。

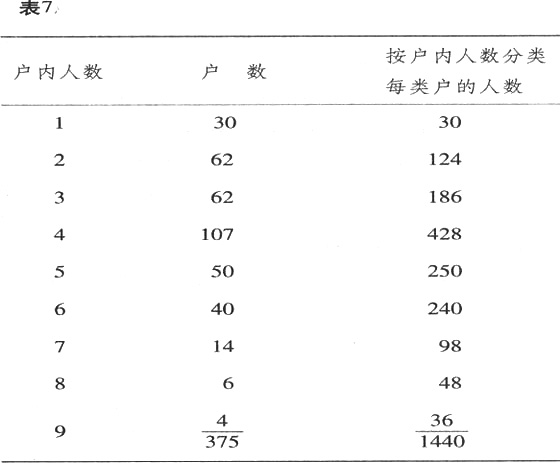

1956年里各户的实际人数为1至9人不等。平均数为3.79人,最典型的为四人。表7说明了人数不等的各类户数。

“家”是一个父系群体。家庭的主干只有通过儿子继续下来,女儿结婚后便搬到丈夫“家”居住。如果只有女儿没有儿子时则可有例外。女儿的丈夫可能住在她的“家”中,可能同意用她的姓,这样便保证了一个虚构的父系家世的继续。

费区别“家”和“户”,把户规定为一个基本的地域性群体。前者是有亲属关系的群体;后者可能包括没有亲属关系也没有收养为亲属的人。因此那些住在一起,从事同一经济活动的人不一定都是形成这个群体的中心和主要部分的“家”的成员。费说,这种外加的人,可能是寄宿的客人、学徒或雇工。“家”和户的另一个不同点是,“家”的成员可能暂时不住在家中,他也许在城里工作。当他们不在的时候,他们不能被认为是这个户的成员,虽然他们和这个户有一定的经济关系。

关于“家”和户的这种区别,我们应该有个概念,但是实际上并不非常重要,特别是目前的情况。即使在1936年,费博士只发现28个人,他们住在某户里,但并不是这个“家”的成员。现在不存在这种情况了,过去说的那种情况已经改变。“家”的成员,暂时不在的也已减少。人们有更多的机会在村里找到有一定收入的工作,因此也不再需要到城镇里去找辅助的工作。也有离开“家”的,他们长期离开,因此同这个“家”很少有经济联系。这样我们大致上可以把户看做与“家”相仿,“家”可以是一个小家庭,或一个主要以父系为主干而扩展的家庭,其成员吃住在一起。

费说,一个户的成员不但住在一起,吃饭在一起,而且在一起劳动。现在可大不相同了,因为家庭的农活大部分由农业合作社组织起来进行。但户仍然是一个重要的经济单位。它有共同财产:房屋、家具、农具、菜园和羊。农业合作社分给它的共同收入供全家人吃、穿、教育和娱乐用,一般是家中最活跃的一代人中有一个带头的男人来管理家庭的共同收支。

费说,1936年时村里一般的“家”有四个人。现在仍然如此,——这进一步说明了村里的人口变化极小。

户的预算

村里全部户的主要收入来源是谷物,主要是稻米,也有小麦。费调查时,谷物是各户自己种的,现今由农业合作社种,根据村民各自对生产所贡献的劳动量进行分配。这种农业生产和分配的办法以后再作详细的描述。

一般的户有一对在劳动年龄的夫妇和一个小的孩子,这样一个户,用农业合作社的术语来说,有一个半劳力,因为一个男劳力一般比一个已婚并带一个小孩的妇女劳力的生产工作多一倍。1955年时,这样的一户可以从总的生产量中分得100蒲式耳谷物,包括稻和麦。实际上有10蒲式耳交公粮,或换句话说,作为交给政府的税,16蒲式耳再由合作社扣除作为生产费用,买新农具和种子,并提供福利基金。所以一户实际收入74蒲式耳。据说,74蒲式耳中,食用40蒲式耳,其余34蒲式耳出售,供生活的其他开支。

把1955年,一家消费40蒲式耳的粮食数字和费估计一家的稻米平均需求量对比是有意思的。费说,根据向他提供情况的人估计,不同的个人每年消费所需稻米数量如下:

50岁以上的老年男子……9蒲式耳

40岁以上的老年妇女……7.5蒲式耳

成年男子…………………12蒲式耳

成年妇女…………………9蒲式耳

10岁以上的儿童…………4.5蒲式耳

费没有提供10岁以下儿童的需求量。所以我们假设孩子是10岁。按费孝通的估计一家三口需要25.5蒲式耳。

那么,现在一户的情况和1936年相比是怎样呢?显然现在比那时多14.5蒲式耳的粮食,或多56.9%,然而对这个数字还需要补充几点说明。我提供的粮食数量都是成熟的粮食,不仅包括稻谷而且还有麦和豆子。但主要是稻谷,所以包括其他种类粮食对数字并不会有太大的影响。另一点重要的说明是,费估计的消费需要量可能根据实际吃的米,这就是去了壳的米,而我提供的数量是指没有去壳的谷子。因为费在书里一直用“rice”这个字,没有说明是去了壳的或是未去壳的,我想我也用这个字为好。但应该指出,除非另有具体说明或内容已经清楚是去了壳的谷物以外,我用“rice”这个字就是指谷子。由于碾米时谷子要损失15%,所以应在费孝通提供的家庭粮食需求数字上增加4蒲式耳,即增加到29.5蒲式耳,以便和我的数字比较。这样,粮食供给增加的比例数为35.6%,由于第一条说明,再减10%,约为25%。这个粗略的计算虽然没有什么准确性可言,但看来如果一个家庭的谷物收入比过去大得多,它的食粮消耗很可能亦按比例增加。

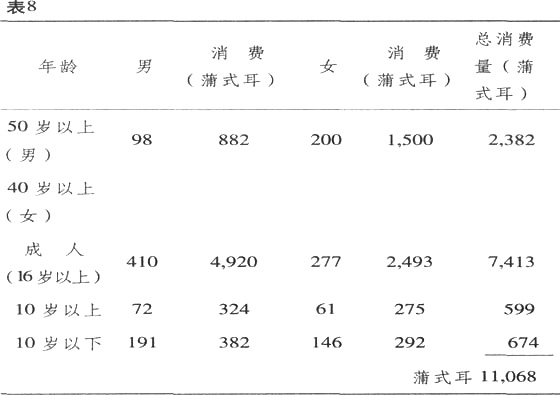

粮食的产品总收入明显地比过去大。费说,1936年开弦弓村的稻米生产量为18,000蒲式耳。他也说有少量的小麦,我们随意估计为稻米产量的四分之一,即1,028蒲式耳,再加100蒲式耳的豆,总产量为19,128蒲式耳。根据他对个人消费量的估计,这个总产量中有多少需用作食粮呢?

按照1935年的人口普查,把不同性别相应年龄组的人数及其所需粮食数列入表8如下:

按照费所提出的消费率,1935年粮食总产量除去食用需要后,尚余8,060蒲式耳,约42%。

照每户所需食粮分析计算则剩余较低。费没有提供每户谷物收入数量,无法和我们所有的这个数字互相比较。然而他说,成年男子,实际的或潜在的农业劳动者,年龄在15至55岁之间的,其总数为450人。假设我们把1935年该村总生产量除以450,得每人43蒲式耳,按照费说地里的农活都是男人担任,那么这就是一户,一男一女一个小孩的谷物收入,减去消费29.5蒲式耳,约有31%的剩余。1956年,每户收入100蒲式耳,消费40蒲式耳,剩余60%。

关于农业收入,1956年的户收入,相对来看甚至比这还要高一些,因为扣除的少。前面提到1956年每户的谷物总收入为100蒲式耳,10蒲式耳交税,16蒲式耳给合作社,农户净收入为74蒲式耳。看来1936年每户的总收入约为43蒲式耳,其中有一部分也要交税,但费没有提到这个数字,我们先不算它,此外还有更大的一部分要交给不在地主。1935年收成中要交给地主的地租量,费也没有提供明确的数字,但他说,村里的田地大约有三分之二的田底权是属于不在地主所有(第十一章第5节),租这些地所需付的地租大约占这些地的总生产量的40%,相当于该村所有土地总生产量的26.3%。根据这种情况,1936年,一家收入谷物43蒲式耳,其中将有11蒲式耳交地主,剩余32蒲式耳。

因此,按上述数字计算,1956年每户农业净收入比1936年的收入大131%。这一百分数系把1956年的74蒲式耳与1936年的43蒲式耳相比而得。增加是否确有那么大,我感到难以相信。我觉得1936年的数字似乎太低。我想情况大概是这样,因为这个数字虽然与费所提供的土地生产率和人民被迫交的租税的数字相符,但与他所提供的一户的现金收入和支出数尚有出入。然而即使农业收入的增加并没有上述数字那样大,却也是相当可观的。我们早些时候已估计过,增加不少于60%,亦可能高达100%。

此外村里农户经济情况最重要的变化还有待于进一步说明,这就是现在每一户都具有保证的收入,能支付它的各种需要。1936年的时候大多数农户是贫苦的,但根据当地的水平,有少数是富有的。费提供了下表,说明各户完全所有的土地拥有量之间的差别:

费说,许多户土地不足,劳力有余。所以他们成了承租土地者和佃农。现今所有农户都种合作社的地,他们按劳取酬。这样,他们依靠自己的劳力有了新的保障。合作社的福利基金是为少数老弱病残者提供帮助的。

农户如何处理非食用的谷物?它可以卖给国家。我们所考虑的农户有34蒲式耳余粮。谷子售价每蒲式耳4元。假定全部余粮是谷子,出售后可得136元。如果该户以后还需要粮,可以再买米,村里米店的售价是每斤0.13元或每蒲式耳6.50元。

一部分谷物是义务交售给国家的。1956年-实行的办法,每块粮田估产量比1955年定得略低。根据估产量,预先规定交售谷物量为余粮的80%至90%。余粮系指留足食用粮,生产费用及种子后所剩的粮食。确切的百分比并无大的影响,因为实际上所有的余粮都卖给国家。农民也不吃亏,因为国家并不强迫他们出售,而是通过市场竞争收购粮食,所以国家的价格是农民愿意出售的价格,否则国家买不到粮食。当然因地区季节不同,价格可能有相当不同,但到1956年在开弦弓地区似乎没有这种情况,而且村民可利用购销便利使他们能最经济的把粮食卖给国家收购站。

另一个收入来源是丝。自费孝通调查以后,蚕丝工业变化的情况以后再加说明。根据他的数字,1936年一般农户有45元收入。如果除去部分收入归于生产费用,那么净收入看来与我所知道的数目非常相似,我们前面讨论过的,三口之家可从合作社的蚕丝生产中分得35.40元。

一个家庭还有其他两个经济来源。养羊、猪及捕鱼可得49元,卖鸡、鸭、蛋、蔬菜可收入30元,因此总收入可达250.40元。

支出

由于货币价值改变,要对1936年和1956年的支出和收入作出比较极为困难。1956年中国元的兑换率是6.9元兑1英镑。1936年似乎是15.8元兑1英镑,但从这兑换率来看。还不能得出这两种货币之间精确的真实关系。把费孝通提到的一些物价,如米、桑叶的价格和日常家用支出同村民现今所支付的价格相比,我得出一个结论,这就是1936年的元和1956年的元价值大体相同。这一结论可能是错误的。但是没有其他任何资料,我只能根据每年未经校准或换算的数字来作比较。用这个数字至少有个好处即其他读者如知道准确的币值就可以进行计算。

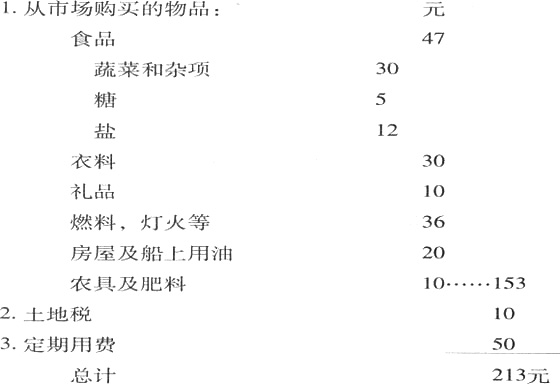

费对一般农户生活最低要求所需物品的开支提供了如下的估计数字【8】:

费说,很大一部分村民如果只在村里工作就挣不到这个数目。除佃农以外,一般农民出售余粮后能得到22元。丝业能挣45元,养羊30元。这些就是他提到的农民收入的所有来源——总计97元。可能他遗漏了一些项目,如养家禽的收入,但看来是清楚的,许多农户的收入远远不足以维持最低生活水平之所需——可能至少缺100元。有两种办法可略微缓和这种情况。男人在农闲季节可到村外去找些工作,其中之一犹如费所描述的,当商贩或运输工,他说人们去邻省浙江,用自己的船运货到沿岸的城市去。靠做这种工作,一户每年约可收入40元。

即使有这外加的40元,至少还缺50元。由于入不敷出,至少有一个时期的生活是艰苦的。费所列的开支还包括一项“定期费用”,估计50元,这是婚丧等所需费用,如果运气好一些,或在某方面有计划地进行,可以推迟几年支付。但早晚有这种需要。应付这项开支的最后一个办法,显然只有进一步抵押田地了,到1936年这样做的余地也很少。

现在很多方面的情况不同了,过去费孝通提到的一些开支项目现在不需支付了,税在接到收入之前已经扣除,有些农具及所有购买的化肥都由合作社供给。食品费用的性质也有所改变。对费孝通过去把蔬菜列入三项需要购买的食品之一,一眼看去就使人惊奇。他对这一情况作了解释,他说农村在这方面只是部分自给的;他们只有房屋旁的一小片园地和桑树下有限的空地种菜。他们主要靠太湖边上专业种菜的邻村供应蔬菜。

显然缺少土地只是缺菜的部分原因。劳动者季节性地流入城市至少亦使这种情况更趋严重。村里有个人对我说:“过去种菜不足,是因为农民极端贫穷以致秋收季节过后他们便到外面去挣钱谋生,甚至在城市里行乞,现在这种季节性迁移不复存在。本村的土地种植谷物一年两熟,大概除几种特殊的东西,如某些水果、坚果可能还有蘑菇等之外,蔬菜自给有余。他们仍花那么多或更多的钱买食物,但花费在买肉和中上等食品项上的钱比例增多了。”

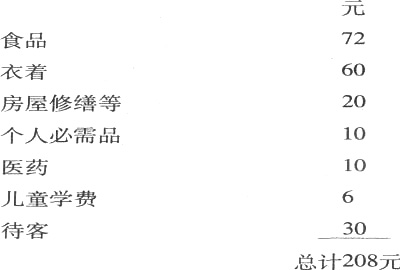

对一个三口之家——一夫、一妻、一个年幼儿童的开支,我得到如下的估算:

按照上表计算,支出后可剩余32.40元。费所列入的某些开支,上表中未列入——例如燃料费,礼品费,特别是定期开支。我把这些费用部分列入了范围更大的一个项目中,即“待客”这一项,部分则归入剩余。另一方面,我上面的开支预算还包括费没有列入的项目——个人必需品、医药费、学费等。

上述两个家庭开支表在细节上不能作比较,但是作一个笼统的比较可得出这样一个结论:现在一般农户的生活比1936年好过得多。同时,现在农户的经济情况差距不大。不再有很多农户极贫困而少数富裕的这种情况。然而1956年几乎所有农户仍然可以被称作是穷的,他们节余很少。如果再添一两个孩子,仍然会遇到经济上的困难,因此要非常精打细算。但总的看来,他们的经济能满足日常的需要且略有结余,吃得比过去好些,花样也略有增加。