《农牧生态与传统蒙古社会》第四章 畜群与人群

二、畜群与社会

畜群与社会的关系多种多样,以下分析主要集中在这样几点:一是畜群与生产制度,二是不同阶层之间的畜群结构差异,三是畜群与婚姻。

(一)占有与雇佣关系

许多人为蒙古王公和喇嘛庙放牧,以一般服役的方式为这些剥削阶层服务。蒙古人常说的“为王爷当差”,即指为蒙古王公放牧或干其他杂务。为王公放私畜时,不但不能取一物所得,还要很谨慎地放牧,一有差错,就要受到处罚。皇室和王爷也将牧群委托给牧户放牧,亦称委托放牧。这种放牧与汉商人的委托放牧有所不同,更具有赋役剥削的特点。皇室和王公是牧场的所有者,而汉商人是在没有牧场权益的条件下向蒙古游牧民实行预托放牧的,王公的委托放牧更具有传统的封建地租的意义。俄国人波兹德涅耶夫在清末研究过一个在察哈尔地区有牧场的亲王的情况。这个满族亲王住在北京,但在察哈尔有“三个苏鲁克的马,六个苏鲁克的牛,和两个苏鲁克的羊,都由察哈尔人放牧。总的条件是每年每种牲畜必须增长百分之二十”。亲王本人也亲自监督,“这位亲王每隔三年从北京到这里来一次,每次来都根据自己的意思规定要卖掉多少数量的牲畜”。牧丁们必须按此价格及亲王规定的数量向亲王缴纳银钱。当然,牧丁们也可以按市场价格卖出,在出售过程中赚取差价。由于牧丁们实际上控制着草场的放牧权,他们还经常让牲口贩子在牧场放牧,收取一定的报酬。这些牧丁可以利用牧场使用权、增长率差额及买卖中的差价发财。[1]预托放牧也存在于蒙人之间的富户和贫户之间。这种情况下的租佃双方都有草地的使用权。在科尔沁左翼旗公子营附近,受托者是当地的贫困户,而预托者是当地的富户。受托者每年要向畜主缴纳高粱、野干草等实物,亡失的牲畜受托者要补充,牛皮归预托者。牛乳一般归牧者所有,有的受托者要交乳制品。[2]清代皇宫为皇陵祭祀之用,向蒙地牧丁预托牲畜。顺治帝时期,科尔沁左翼旗的宾图郡王和土默特左旗的达尔汉贝勒为皇帝献上了3处皇陵牧养地。皇室便将需用的牲畜数目预托给当地的牧丁和旗丁。在彰武台门西北方的养息牧河流域,附近蒙人放牧的12,000头牛、5,000头羊,属于清政府的预托放牧的畜群。其组织有牧长、翼长,受制于盛京将军。牧长每年一、四、七、十月从每群牛中选出1头乳牛,每群羊中选2头做为征用品,还有其他畜产品。[3]

蒙人和汉人也雇人放牧,每一个牧丁放牧一定数量的牲畜,雇主付给一定的商品或货币。在纯游牧地带雇人放牧不缔结任何条约。放牛者只是随意榨取牛奶,放羊者随意榨取羊奶或吃羊肉,只有食酬而无银酬。这种形式是蒙古社会长期存在的习惯之一。另外,还有共同放牧或“联合放牧”,在半农半牧区,一个部落或一族,商定附近各户,检点牛羊多少,划分区域。每区采用轮流制,牧养区内的牲畜。牛马使用壮丁管理,羊则用老人或小孩。每天日出以前,轮牧者先将各家牛羊集中于村头某地,再赶赴牧场。日没前,又集合牲畜群于村头某地,交还各家。[4]由于都作了记号,各家牲畜易于识别,不会混淆。共同放牧制度选出来的是优秀牧丁。放马尤为如此。马的共同放牧最多,其次是羊,牛和骆驼多是自家放牧。察哈尔左旗、西苏尼特旗、东苏尼特旗和西阿巴嘎旗的调查表明,每个马群由16.2户牧民组成,羊7.8户,骆驼群22户。[5]

(二)结构与阶级

传统社会时期,蒙族的阶层分化极为严重,在畜群规模上差异明显。从表4.13中可以看出,牲畜的大多数被少数上层掌握。上层食肉、谷物及蔬类,下层贫人以奶食为主,肉食很少。

表4.13 西新巴尔虎旗东努图克第1佐各阶层牲畜拥有情况[1936年]

| 阶层 | 马 | 牛 | 骆驼 | 羊 | 山羊 | 户数 |

| 50头以下 | 1,184 | 1,258 | 486 | 500 | 1,410 | 296 |

| 50~100 | 1,015 | 1,979 | 0 | 920 | 1,037 | 79 |

| 100~500 | 2,500 | 5,236 | 0 | 3,026 | 1,271 | 128 |

| 500~1000 | 1,018 | 2,307 | 0 | 10,628 | 0 | 54 |

| 1,000~5,000 | 1.667 | 0 | 0 | 43,588 | 0 | 99 |

| 5,000~10,000 | 0 | 0 | 0 | 15,743 | 0 | 3 |

资料来源:“兴安局调查科”:《兴安北省に於けう牲野并放牧惯行调查报告》,1939年,第92-94页。

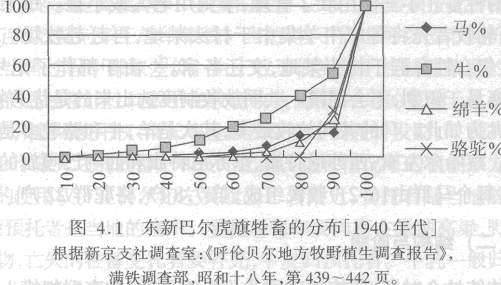

不同阶层的畜种结构也不一样。图4.1以罗伦茨曲线的方式反映了东新巴尔虎旗各阶层对各种牲畜的占有状况,纵坐标是人口的百分比,横坐标是牲畜数量的百分比。上层较少的人口占有大量的牲畜,占人口80%以上的贫民只占很少的牲畜,剩下20%的人占有大多数牲畜。各阶层对牲畜的占有状况不一致。牛的分布偏于中低阶层,羊的分布集中于上层。表4.13中也有这种现象。一般人可能认为,中低阶层应该更重视养羊,因为羊是小牲畜,作为大牧畜的牛应是上层的首选。实际情况并非如此。尽管羊不可或缺,下层蒙民却以养牛为重。放羊大多数是为上层放的。上层将羊作为首选目标,因羊的繁殖率高,增殖快,可以快速地增长财富。贫民养牛可能有两种原因,一是牛乳重要,二是牛的群性差,不宜大规模放牧,易为小规模家庭饲养。表4.13中还可以看出,山羊、骆驼集中分布于下层,这两种动物不仅可以利用较差的牧草,抗灾能力也比较强。马和绵羊集中于上层,畜群规模越大,养羊越集中。畜群规模在5,000头以上的3户全部养羊。马和羊是需求优质牧草的动物,这两种牲畜为上层所垄断,也借此占有了大部分的资源,尽管草原具有公共地性质。各阶层在放牧区域上也有所不同。陈巴尔虎旗的一项调查表明,富有者多马群,又雇人放牧,可以实现远距离放牧。贫者小畜群,没有很大的放牧半径,[6]富者以此更多地占有资源。羊是作为商品动物,上层畜群的商品化特征明显。他们的大量阉畜不是为抗灾贮备肉食,而是以出卖为目标。贫者多牝只是为了满足奶食需求,故下层牧民以维生型畜群为主。在呼伦贝尔地区,贫者的畜群中牝畜和幼畜较多,而富者畜群中阉畜和牡畜较多。[7]

表4.14和表4.15是在札鲁特旗5个村庄资料基础上形成的。下层几乎无牲畜,中层只有很少的牲畜,且集中于养牛,上层牧民养牛也很多,但更集中于养羊和山羊。中蒙地区的阶级分化严重,贵族和寺庙占了绝大部分牲畜,大部分牧民只能为其放牧。在西公旗,元牧畜者占33%,50头以下的贫牧者占84%;在太仆寺右旗,50头以下者占了91%。剥削层也集中于养羊。乌珠穆沁王府有牲畜21,000头,马、牛与羊的比例是3:4:12。阿巴哈纳尔旗的贝子庙有牲畜68,000头,马、牛和羊的比例是3:6:25。[8]在中部半牧区察哈尔镶白旗的塞穆塔(ヤムタ)村,1941年大畜群所有者只有1户,此户拥有牛49头、马22头、羊100头、山羊30头、骡3头,其他19户只有少量的牛。[9]在西部阿拉善的巴音诺尔公巴嘎,贫富牧民之间的牲畜差别明显,见表4.15。100头以上的牧民拥有一个较高的绵、山羊比例,10~99头规模的牧民有较高的山羊比例。这一带旱灾危害大,山羊和骆驼抗旱能力强,下层牧民在拥有少量牲畜时宁愿选择驼和山羊。[10]相比较而言,下层蒙民更趋向于维生型结构,上层趋向于商品型。

表4.14 札鲁特旗5个村庄各阶层拥有牲畜的状况[1938年](单位:头)

| 阶层 | 牛 | 马 | 绵羊 | 山羊 | 驴 |

| 上层 | 72.6 | 16.3 | 94.4 | 54.4 | 1.3 |

| 中层 | 13.9 | 1.1 | 5.5 | 2.3 | 0.3 |

| 下层 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |

满铁调查部:《兴安西省札鲁特旗、阿鲁科尔沁旗畜产调查报告》,昭和十四年,第204-205页。

表4.15 札鲁特旗喀西亚村的阶层与畜群结构(牡:牝:仔)[1938年]

| 阶层 | 牛(%) | 绵羊(%) | 山羊(%) |

| 上层 | 27:31:2:40 | 30:36:2:32 | 23:50:3:24 |

| 中层 | 20:33:7:60 | 17:61:2:20 | 无牡与阉 |

满铁调查部:《兴安西省札鲁特旗、阿鲁科尔沁旗畜产调查报告》,昭和十四年,第246-247页。

表4.16 巴音诺尔公巴嘎不同阶层的牲畜结构[1948年]

| 阶层 | 户数 | 总头数a | 骆驼、马、牛、绵羊、山羊 |

| 400头以上 | 1 | 409 | 6.2:1.2:1:13.1:10 |

| 300~399 | 3 | 1,009 | 7.3:1.1:1:14.8:21.6 |

| 200~299 | 2 | 416 | 1.45:0.8:1:7:12 |

| 100~199 | 10 | 1,139 | 4.9:1.4:1:12.6:21.5 |

| 50~99 | 6 | 418 | 6.5:0.2:1:24.7:37.3 |

| 10~49 | 7 | 196 | 7.5:1:0:13.5:27b |

| 1~9 | 5 | 26 | 3.3:0.5:1:0.5:1 |

| 无畜户 | 7 | 0 |

资料来源:内蒙古自治区编写组:《蒙古族社会历史调查》,内蒙古人民出版社1986年,第43-45页。a:包括其他牲畜,b:以马的头数为基数。

革命前外蒙古的游牧民存在严重的两极分化。1918年以前,王公家庭的牲畜数是一般家庭的40倍,高达2,400头。寺庙是一般家庭的11倍,达660头。外蒙一般蒙民保持一个较大的羊比例。王公的马、骆驼、牛和羊的比例是7.2:1:1.6:22.4,寺庙的比例是5.87:1:5.5:43.7,一般牧民的比重是4.7:1:4.7:29.50[11]由于骆驼易于饲养,各阶层都有一个相对稳定的骆驼的比重。

不同阶层在灾害中的畜群选择态度不一样。关于畜群与灾害的关系,坎贝尔(David J.Campbell)对肯尼亚南卡加多(Kajiado)地区的旱灾研究表明,灾害中大群所有者的损失比小群所有者小,且灾后大群所有者能够迅速恢复畜群。[12]爱里特(Elliot)等对非洲肯尼亚1984年的旱灾研究表明,旱灾对两极分化起着明显的加强作用。尽管富有层损失比率略多,但仍有一个较大的基数,容易恢复。在这些地区,富有层畜群的骆驼比重较大,贫户一般养小牲畜,特别是奶畜。骆驼是耐旱牲畜,大户能够在灾后保留相当数量的大牲畜。贫户在失去小牲畜后,生存受到危胁。他的结论是,牲畜规模愈大,愈有利于保持原来的阶层地位。[13]在内蒙,表4.17可以看出,骆驼对雪灾有抵抗性。苏尼特旗1937年2月的一次雪灾调查表明,骆驼死亡率为20%,马为14%,牛为82%,绵山羊为87%。[14]下层牧民为防止受损,选择了抗灾能力较强的大牲畜,但大牲畜无益于快速恢复扩大畜群。上层注重灾后恢复,宁愿选择羊和马,特别是羊。上层采取了利润最大化原则,在同等程度的受损下,羊的灾后恢复更快,可以重新扩大两极分化。

表4.17 1938年呼伦贝尔大雪灾的牲畜死亡情况

| 牲畜类别 | 东新巴尔虎旗 | 西新巴尔虎旗 | ||

| 死亡头数 | 死亡率% | 死亡头数 | 死亡率% | |

| 马 | 30,955 | 61.4 | 3,625 | 9.6 |

| 牛 | 59,495 | 83.8 | 2,384 | 3.9 |

| 绵山羊 | 392,303 | 67.1 | 59,468 | 10.3 |

| 骆驼 | 2,045 | 37.1 | 93 | 3.2 |

资料来源:新京支社调查室编:《呼伦贝尔地方牧野植生调查报告》,满铁调查部,昭和十八年,第429-452页。两旗的牲畜基数根据1936年的统计。

为了共同放牧的方便,防止牲畜混淆,各家往往打烙印作为牲畜的识别记号。王公家族的牲畜有记号,牧民的牲畜与王公的牲畜一起放,也有记号。在东蒙,马的烙印还具有地域性,有属于某旗的记号。王府都对其马群作烙印记号,不但防止丢失和被盗,还便于买卖,买主可以根据记号识别产地。[15]在阿拉善,牲畜打记号时,一般需要两个前提,一是自家牲畜已达到一个群的规模,二是有长期放牧的打算。驼、马的记号要求烙印,羊的记号只要在耳朵上剪一自家确定的记号即可,以此不和邻居的牧群混淆。[16]

(三)婚姻、家庭与畜群

牲畜聘礼在新家庭形成过程中有很大的影响,也是传统时代草原牲畜基因交流的主要手段。长期以来,蒙古族的畜群基本上自生自养,很少与其他的畜群混合。没有基因的交流,品质会因封闭而退化,聘礼似乎是唯一基因交流的机会。蒙古族实行外婚制,同一个家族(Clan)内不通婚。外婚制在中国北方游牧民族中流行,在苏丹阿拉伯一带,许多游牧部落同一部落内通婚,实行内婚制。[17]符拉基米尔佐夫认为,蒙人的许多故事说明氏族力求维系本氏族的血亲纯洁性,这同样要求固定搭配的外婚制度。古代外婚制下的蒙古姑娘往往走得很远,因周边都是自己部族的牧地。成吉思汗的父亲为了儿子娶亲,远离自己的客鲁涟河放牧地,跑到对岸戈壁地方去订亲。[18]财礼牲畜来自远方,有配种优势。在鄂尔多斯草原,族外婚保持到近代。一直到19世纪,准噶尔旗仍有很明显的族外婚制。在河套地区,也有二十多个族外婚制的氏族单位——奥玛格(Omag)。在西公旗和达拉特旗,同一奥玛格的人一般在同一苏木内,一个苏木有几个这种的单位。在河套原蒙古人住地,有一叫“羊”的氏族,有十多户。这个苏木内有几个氏族,“羊”内的蒙古人不能相互结婚,“奇”内的蒙古人也不能相互结婚。氏族内的不同地位的人属不同系谱,贵族有强烈的贵族意识,有自己的通婚奥玛格,平民也有其奥玛格。“羊”、“奇”、“包”都属于符号性标记。在河套地区,民国时期有二十多个,符号有“羊”、“赵”、“黄”、“黑”、“白”、“西”、“高”、“王”、“唐”、“雷”、“杨”、“号”、“韩”等。族外婚与氏族独立互为表里,以不同血缘集团在不同地区固定居住形成不同的单位。

民国时期,准噶尔旗的族外婚制在贵族之间还是比较严格的,但平民已经较为缓和。由于蒙汉通婚和农牧杂居,氏族内的共同墓地已经都没有了,原来氏族组织的功能也减退。[19]在外蒙和内蒙西部地区,外婚制还有一定程度的存在,但东蒙各地,严格的族外婚没有了。因为除了贵族以外,一般牧民几乎没有什么族谱,甚至连姓什么都不知道了。在察哈尔盟的镶黄旗,许多下层人连自己姓什么都不知道,但族外婚模式仍在上层有一定程度的保持,每个佐领习惯上不能与本佐领的人通婚。[20]巴尔虎蒙人从北方迁入内蒙,仍保持着部族血亲。

一个苏木内有几个族(Clan),行外婚制。[21]索伦旗的姓与佐有一定的关系,佐领内大多数为一姓,且有家谱累代相传,同一姓基本上不相通婚。在察哈尔正白旗,平民姓氏都忘记了,外婚习俗更消失了。[22]

社会等级在婚姻牲畜交流数量上表现出来。在1640年的蒙古法典中,各阶层的牲畜交流数量被规定得相当有序。高位的诸候(塔布蓑)之间的婚约有贵重物品30件、马150头、羊400头,小塔布襄之间的婚姻有贵重物品15件、牛50头、羊100头,40户长的女儿出嫁要收的牲畜数量为骆驼4头、牛25头、羊40头,20户长的女儿出嫁要收骆驼4头、牛20头、羊30头,平民中等阶层的婚姻牲畜为骆驼3头、牛15头、羊20头,下层阶级的数量为骆驼2头、牛10头、羊15头。清代蒙古贫穷,规定的牲畜数量大幅度减少。旗首领之间婚礼的牲畜数量与形式也有所变化,定婚骆驼1头、马4头、牡羊4头。结婚前夕再送牛6头、马6头、羊60头,数量不多。其他物品要增加,同时还规定要摆36桌婚宴。一般平民无规定。[23]

农业北侵后蒙人游牧业衰退,人们在聘礼中增加了许多其他的东西取代牲畜,牲畜数量更少。“婚事聘礼,通常以马二头,牛二头,羊二十头为最。”[24]但由于社会地位的关系,一般人不肯在这方面马虎,特别是畜群数量,许多蒙古人的畜群交流数量远超过这个数。普通贵族之间交换的牲畜数量可达300头。[25]平民之间视其地位与财产状况而定。在绥远牧区,汉化程度较高。平民间的婚姻聘礼总有几头大牲畜和7~8头羊,对一般家庭而言,这已是一个不小的数目。在乌审旗,牛或马2~3头,羊8~9头是一般平民的标准。在乌兰察布盟牧区,聘礼是牛3头或9头,外加羊若干头,牲畜数量以3、6、9为等级。贺扬灵认为牧区多以牲畜为礼,而农区多用货币,并且以9的倍数为牲畜数。汉俗婚礼喜欢偶数,蒙俗多喜奇数,牛马羊之和以11头为多,羊6、牛3、马2。[26]在土默特旗,汉化程度较深,双方订婚时,男方要向女方家庭送“纳采”之礼,羊的头数仍按着“9”的倍数而定,富者送“99”即81头羊。其他人视情况而定,再穷的人也要送9头。到后期随着汉化和农业化程度的加深,畜群规模减小至无有,“纳采”改为金钱。[27]蒙古人送牲畜以9的倍数而定,可能并不是受汉文化影响的结果,在中亚黄金王朝的后代喀扎克蒙古族那里,牲畜头数也是9的倍数或7的倍数。农业发展的结果会使财礼中牲畜成分下降。在青海和西部接近青藏高原的蒙古族那里,由于存在一定程度的农业,牲畜作为结婚财礼已经被其他货物取代。在鄂尔多斯蒙古的纯游牧民那里,聘礼按马为单位计算财礼,牛和骆驼折算为马的单位,羊折算为银钱。在1932~1933年期间,普通游牧家庭定婚的牲畜数为10匹马、8头牛,外加许多的羊和山羊。[28]畜群增长是非常困难的,在人口减少生产衰退的近代蒙古社会,一个家庭积累到为儿女嫁娶的畜群规模非常不易。半农半牧区不但要积累牲畜,还要有其他积累。“蒙古人历年生产的剩余,每积累到相当的时期,就大部分花费在婚姻问题的上面”。[29]

在外贝加尔湖的布里亚特蒙古族那里,牲畜对婚姻更加重要。不同阶层也有不同的牲畜数量。在18世纪,富有的布里亚特人的聘礼达100匹马、20只骆驼、50头牛、200只绵羊和30只山羊。女子出嫁时的嫁妆占对方聘礼的1/4左右。[30]贫穷的布里亚特蒙古女儿出嫁时开口要5头左右的牲畜,大户女儿出嫁高达百头。富家女儿为什么索要如此多的牲畜?因富家女儿可以与儿子一样继承牲畜,她的牲畜可以带到男方家庭,对于他的父亲而言,只有得到同样多的牲畜才可能达到进出平衡。由于男女相对平等,双方都可以交换牲畜。岳父在订婚仪式上接受牲畜后,男方可以到女方家居住,但女方不到男方家中居住,一直到订婚所要求的牲畜财礼数完成为止。在中亚的喀扎克蒙古那里,富家并没有牲畜数量的规定,男女双方门当户对,聘礼牲畜与嫁妆牲畜同时交换,双方一般都想方设法超过对方,这涉及到个人和家族的社会地位及其在人们心目中的形象。订婚时,男女双方都要就聘礼数量找朋友反复磋商。在贫人那里,由于牲畜少,基本上不商量牲畜数量。在伏尔加河喀尔玛克蒙古族那里,男方彩礼牲畜和女方嫁妆牲畜也有习惯法规定。[31]

由于牲畜彩礼如此之多,穷人往往不能娶妻,富牧却可以多妻,因为只有畜群多的富家才有能力娶妻,且妻妾成群。蒙古人姐妹可以嫁一夫,先姊后妹,或先妹后姊,先娶者为长。汉人多妻富户一般是将众多妻妾闲置在家,蒙古人的妻妾都从事生产,成了劳动力。因富人的牲畜多,需要众妻妾参与劳动。不同的妻妾分置在不同的蒙古包,放牧不同的畜群。在阿拉善旗,有“大老婆管骆驼,二老婆管牛,三老婆管马的实际例子”。[32]中亚的喀扎克蒙人在评价牧人中的富人和农人中的富人的区别时说:“当一个斯塔克人(农人)富了的时候,他买房子;当一个喀扎克人富了的时候,他买妻子。”[33]富牧将大畜群从自家分出去,形成多个放牧的蒙古包,分散驻扎。巴尔虎蒙古也是多妻盛行,原因之一就是富牧缺乏劳动力,[34]妻子是劳动力。也有几个妻妾共居一处的。清末的一位日本学者在西乌珠穆沁旗发现一家人一妻两妾一起居住。[35]在许多情况下,多妻制也是为了保护本家族的畜群不外流,蒙古族婚俗规定儿子可以在父死之后娶父妾,也可以在兄死后娶嫂,一定程度上都是为了保护畜群。

除了男方送家畜外,女方也会有家畜做陪嫁。双方生活一段时间后,如果不和,可以分手,分手时双方各取结婚时的蒙古包和牲畜。独立的女人有畜群可以放牧,夫妻双方如果是再婚的,将双方的畜群合在一起即可。[36]在鄂尔多斯,并不是所有的女方都能像男方那样自由离婚,一般只有两种情况女方可以自由离婚:一是贵族女下嫁普通人,可以自由离婚,女方在出嫁时有相当多的牲畜随嫁;另一种情况是女方在结婚时有相当多的财产,特别是畜群,总之是女方婚前有畜群。[37]游牧民可以依赖部落的帮助得到畜群,上层也以此加强部族团结与内聚。1640年的法典规定每个游牧的阿寅勒集团属于具有40户左右的基层组织,40户的组织中每年4户有嫁娶之事,这40个牧户有义务帮助这4户,也就是10户帮助l户进行结婚之事。[38]这是西蒙古的社会习惯。

婚姻意味着成家,意味着从父母畜群中分裂出一部分畜群到外边游牧。由于草原生态的原因,一个家庭不可能放牧一个很大的畜群,当畜群增长到一定的程度的时候,就要及时分出。蒙人递次分家的习惯正是对畜群规模的适应。长男娶亲之后先离开父亲的蒙古包,并带走一部分牲畜;其后是次男;最小的男孩子结婚后就与父母同住,继承父母的牲畜。在巴尔虎蒙人那里,儿子成家后,在父母的蒙古包旁另建新包,共同过游牧生活。民国时期的牲畜继承方式有两种:贵族是长子继承,平民仍是幼子继承,因长子早已经分过一部分家畜。[39]一个人丁兴旺的家庭不但有人口的增长,更有畜群增长,能在男孩子成家之后及时分出畜群,畜群要达到很高的增长标准才行。农耕民族可以在几个儿子长大成家后仍同住在一个大家庭,即使是分家,也可同时分家,共同划分土地。游牧民族却不能这样,分家即是分家畜,同时满足几个小家庭需要的畜群规模一般人不具备,分家分牲畜必须逐步分批完成,牲畜在经过一段时间的增长后分出,然后再增长再分出,直至最小的儿子得到畜群。所以,纯牧区的蒙古家庭基本上都是小家庭,子女很少与父母住在一起。长子分家最早,最早远离父母的蒙古包,这在客观上遵循着生态原则。蒙古人追求畜群增长的一个重要目的也在于满足分家的需求,畜群增长要达到相当的数目才能满足一个新家庭的需要。在许多蒙古法律中,规定父死后将财产分给儿子们。成吉思汗的法典规定年长者比年少者多分得家产,最小的儿子继承父家。这不是指最后分割牲畜,牲畜的分割早已随婚嫁发生。习惯法还规定,男人达到青年以后,可以在父亲的保护下,分得一部分畜群离开父亲的蒙古包放牧,[40]这一条规定是关键的。符拉基米尔佐夫认为,儿子结婚时就有了自己的阿寅勒,未结婚的儿子总是和双亲住在同一阿寅勒内,最后幼子继承父亲的阿寅勒。如果丈夫死后,寡妇负责抚养子女,全权管理家产,直到各个儿子结婚为止。[41]畜群的分割有时会让父母的畜群少到需要让儿子提供的程度。1640年的法典规定父母贫困时可以从儿子们的畜群得到补充,并规定每5头牲畜中要提取1头牲畜归贫困的父母。[42]

蒙古人结婚很早,“蒙古女子,自三四岁至五六岁时,即有定婚者;凡男子年满十六岁以上尚未结婚者,在各旗均属罕见”[43]。短时间内为儿子结婚凑齐聘礼并为儿子准备分家时的畜群加起来会有许多,所以,一个家庭在生男孩子之后一定要让畜群有额外的增长,10~15年的增长量大概要有大牲畜10头、羊70头左右。如果一个家庭有几个儿子,儿子的娶亲间隔期的畜群增长量也要达到这个数字,这是一种极大的畜群增长量。各种资料显示,近代内蒙古的牲畜没有增长。许多证据表明,畜群的停滞除了农业北扩外,还来自于社会内部,不分家和出家使牧户没有养畜动力。年青人出家当喇嘛使以往的分家推动机制下降。以陈巴尔虎旗为例,往昔游牧民家庭结婚以后,长男、次男相继独立成家,形成独立的蒙古包游牧,末子继承父母的蒙古包和牲畜群成为家主,称“炉王”(0dicigin)。1940年左右,出家的风气滋长,一般的家庭已不是末子继承了,而是长子继承。[44]一家牲畜归长子继承,其他男人出家。这种现象也与牲畜分配的不平衡有关,寺院和王公占有大量的牲畜,占一般蒙古人只有少量的牲畜,其数量往往也只够维持一个男子成家之用。可以推想,如果间隔几年便有一个儿子结婚,便需要畜群在几年内增长上百头的规模,这非得有数百甚至上千头的畜群作基础才行,一般牧民没有上百头牲畜,如何维持如此数量的增长。这种结果与喇嘛教盛行互为因果。在放垦以前,喇嘛教的流行,蒙族人口不但没有增长,反而有所下降,这主要是清政府“众建以分其力,崇释以治其生”的策略所致。[45]这些出家人在寺院里免除了服役和纳税,还占有大量的牲畜,使得出家之风蔓延。在嘉庆四年,西北蒙古十八旗的喇嘛人口有2,003人,占男子人口的24.5%。在外蒙的喀尔喀四汗部,1918年的喇嘛人口达105,557人,占男子人口的44.6%。[46]在西新巴旗,民国时期喇嘛人口达1,515人,占这个旗总人口的25.1%。[47]应该指出,近代内蒙古地区尽管遭受到汉人北侵,草原地区一时超载,但以后都相对地稳定,后期没有超载。从清初到民国,蒙人人口却出现了大幅度的下降。察哈尔八旗的清初人口有46,500人,民国时期只有23,346人;锡林郭勒盟清初有86,250人,民国时期只有36,800人;伊克昭盟清初有206,500人,民国时期只有93,133人;土默特旗由于较早地实施农业,人口稍长,从清初的45,000人增长到民国时期的60,436人;乌兰察布人口可能由于民国时期南部北迁,也略有增长,从39,000人增长到43,750人。[48]在出现了人口大量下降的同时,生活却没有因此而提高。“蒙民困贫日甚一日,种族零落,庐账萧条,台吉而上才足生存,兵丁之属,衣食多缺。”[49]

从1949年到1980年,人和牲畜在持续增长,牲畜归公,不存在婚礼与牲畜问题。十一届三中全会以后,草畜承包,牧户划分了草场。牧民的下一代多不愿意住在牧区,宁愿在城内打工。但他们结婚后仍可以在父亲的草场上分得一块草场,父母也要为新婚夫妻准备畜群。作为聘礼的牲畜又开始在蒙古人家庭中起作用了,只是聘礼不给女方父母,而是直接给新婚夫妻。双方的父母共同给下一代配畜群,婚前商定牧畜数量。婚后一年之内,就要把许诺的牲畜送到。[50]

注释:

[1][俄]阿·马·波兹德涅耶波夫:《蒙古与蒙古人》,张梦林等译,内蒙古人民出版社,1983年,第207页。

[2]大渡政能:《东部内蒙古地带に於ける家畜预托の惯行に就て》,《满铁调查月报》,昭和十六年十一月号,第21卷,第11号,第177~188页。

[3]大渡政能:《东部内蒙古地带に於ける家畜预托の惯行に就て》,《满铁调查月报》,昭和十六年十一月号,第21卷,第11号,第177~188页。

[4]贺扬灵:《察绥蒙民经济的解剖》,商务印书馆,民国二十四年,第17~38页。

[5]满铁调查部:《北支那畜产调查资料》,昭和十二年,第230~232页。

[6]“兴安局调查科”:《兴安北省に於けろ牧野并放牧惯行调查报告》,1939年,第297~298页。

[7]满铁铁道总局:《呼伦贝尔畜产事情》,昭和十二年,满铁铁道总局,第83页。

[8]后藤十三雄:《蒙古の游牧社会》,生活社刊,昭和十七年,第80~89页。

[9]桥口三郎:《チヤハル厢自旗のヤムタ部落》,载蒙古善邻协会编:《内陆アジア》,第2辑,生活社刊,昭和十七年,第183页。

[10]内蒙古自治区编辑组:《蒙古族社会历史调查》,内蒙古人民出版社,1986年,第6~25页。

[11]满铁,北满经济调查所:《蒙古人民共和国の牧畜·农业》,昭和十三年,第16~21页。

[12]David J. Campbell, Response to Drought Among farmers and Herders in Southern Kajiado District, Kenya, Human Ecology . Vol.12. No.1.1984. pp.35~61页。

[13]Elliot Fratkin and Eric Abella Roth, Drought and Economic Differentiation Among Ariaal Pastoralists of Kenya, Human Eoology, Vol.18,No.4,1990,pp.385~401。

[14]“兴亚院政务部”:《蒙疆牧业状况调查》,昭和十六年,第178页。

[15]满铁社长室调查课:《满蒙全书》,第3册,满蒙文化协会,大正十二年,第670~674页。

[16]内蒙古自治区编辑组:《蒙古族社会历史调查》,内蒙古人民出版社,1986年,第25页。

[17]Sous la direction de(ed),Pastoral Production and society,Cambndgy university press,1977,52.

[18]符拉基米尔佐夫:《蒙古社会制度史》,刘荣俊译,中国社会科学出版社,1980年,第84~88页。

[19]田村英男:《蒙古社会のとしての苏木——伊克昭盟准噶尔旗河套地(河北)を中心地として》,《满铁调查月报》,昭和十七年,第64~114页。

[20]后藤十三雄:《蒙古の游牧社会》,生活社刊,昭和十七年,第121~129页。

[21]David Sneath,Changing Inner Mongolia:pastoral Mongolian Society and the Chinese state,Oxford University Press,2000,PP.206~209。

[22]后藤十三雄:《蒙古の游牧社会》,生活社刊,昭和十七年,第127~128页。

[23]ウェ·ア·リヤザノフスキィ:《蒙古惯习法の研究》,(日)东亚经济调查局译,昭和十年四月,第68、132页。

[24]民国《内蒙古纪要》,礼仪民俗。

[25]“兴亚院政务部”:《蒙疆牧业状况调查》,昭和十六年,第97页。

[26]贺扬灵:《察绥蒙民经济的解剖》,商务印书馆,中华民国二十四年,第225页。

[27]《绥远に於ける蒙古民族——生活と民俗》,日本东亚研究所根据“绥远通志”稿译,昭和十八年,第71,76,80页。

[28]Lawrence Krader,Social origanization of the Mongol-Turkic pastoral nomads, Mouton & Co.1963,The Hague,P.38,P.223,P.305.

[29]贺扬灵:《察绥蒙民经济的解剖》,商务印书馆,中华民国二十四年,第225页。

[30]符·阿·库德里亚夫采夫等:《布里亚特蒙古史》,高文德译,中国社会科学院民族研究所社会历史室,1978年,第180页。

[31]Lawrence Krader,Social origanization of the Mongol-Turkic pastoral nomads, Mouton & Co 1963,The Hague,p.64,P.141,PP.223~224.

[32]内蒙古自治区编辑组:《蒙古族社会历史调查》,内蒙古人民出版社,1986年,第185页。

[33]Lawrence Krader:social origanization of the Mongol—Turkic pastoral nomads, Mouton & Co.1963,The Hague.P.221.

[34]燕京、清华、北大1950年暑期内蒙古工作调查团编:《内蒙古呼纳盟民族调查报告》,呼伦贝尔民族事务局整理,内蒙古人民出版社,1997年,第170页。

[35]鸟居きみ子:《土俗学上より观たる蒙古》,东京,大镫阁,昭和二年,第358页。

[36]F.A.Larson:《蒙古风俗志》,高山洋夫译,昭和十四年,第162~163页。

[37]Lawrence Krader,Social origanization of the Mongol—Turkic pastoral nomads, Mouton & Co.1963,The Hague.P.24.

[38]ウェ·ア·リヤザノフスキィ:《蒙古惯习法の研究》,(日)东亚经济调查局译,昭和十年,第63~64页。

[39]苏勇主编:《呼伦贝尔盟民族志》,内蒙古人民出版社,1997年,第48页。

[40]“兴安总署调查科”:《蒙古民族の惯习法》,1934年,第76.89页。

[41]符拉基米尔佐夫:《蒙古社会制度史》,刘荣俊译,中国社会科学出版社,1980年,第60~61页。

[42]ウェ·ア·リヤザノフスキィ:《蒙古惯习法の研究》,(日)东亚经济调查局译,昭和十年,第71页。

[43][民国]《伊盟右翼四旗调查报告》,礼仪民俗。

[44]后藤十三雄:《蒙古の游牧社会》,生活社刊,昭和十七年,第144页。

[45]姚锡光:《筹蒙刍议》序。

[46]山田茂:《清代蒙古社会制度》,潘世宪译,商务印书馆,1987年,第147页。

[47]新京支社调查室编:《呼伦贝尔地方牧野植生调查报告》,满铁,昭和十八年,第416页。

[48]东亚研究所:《内蒙古の农牧业(中间报告)——内蒙古の一般调查の一部》,昭和十六年发行,东亚研究所,第30页。

[49][光绪]《土默特志》,卷八,风俗。

[50]王建革:《牧区采访笔记》,2003年11月6日,访苏尼特右旗巴雅尔。