中国古代社会与水利问题

引言

如果把人类利用水源、发动自然力量的社会性行为看作水利开发的话,其历史可以追溯到远古。相当于中国最早的水利史书的司马迁《史记·河渠书》,即从大禹治水开始,特别描写了致力于华北黄河治水的情况。又据《史记·夏本纪》,在传说中的尧的时代发生了洪水,让鲧治水结果失败,以后在舜的时代又让鲧的儿子大禹治水,结果取得了成功。据说这样的治水传说系由若干传说重叠起来而在历史上被整理形成【1】,其中反映了从避开洪水的住地逐渐向丘陵地转移的定居变化,以及到汉代为止的黄河伺题。此外,《河渠书》里还叙述了春秋、战国时代建造航用水路以及一有多余的水量便用于灌溉的情况。对于这些水利事业应当如何加以解释呢?

曾经为1950年以降日本史学界所关注的一个侧面,作为古代帝国成立的基础条件,特别是专制国家进行的治水灌溉及其管理。其说在1960年代根据木村正雄、西嶋定生、增渊龙夫等人的相互批判而被综括,并描写出如下的国家构造【2】,亦即在华北,因新的平原地区的开垦而有新县的设置,那里的国家限制较强,假如国家的管理松懈,就会走向崩溃的道路;但是在以前曾是邑制国家基础的山间河谷、小丘陵地带和小规模的陂池灌溉比较发达的江淮、江南,国家的限制较少,那里作为自律性较高的地区,豪族的强化一望可知。这些作为理解古代国家特色的观察视角,可以用来为当时的水利开发定位。

但是这种观点有来自风土、农业技术等方面的异议。例如有入主张华北的旱田耕作不一定以大规模的灌溉为前提,当时还有旱地农耕方法的发展和雨水农业的地区,关于江淮、江南的水稻耕种也有许多争论【3】。到了1980年代,水利灌溉作为国家干预小农再生产的一种形态而被重新检讨,笔者也论述过汉代的大规模水利事业具有治理黄河、京师漕运、郡县的水利灌溉等诸多功能,它们多在前汉以后发展起来【4】。总之,在秦汉帝国的成立时期有各种各样的水利开发形态,不能把它们全部当作由国家支配水利的前提。

这样的水利开发并不仅仅限于治水、水运和灌溉的范围。当今在现代中国的水利史研究中,也是从人们的定居、生活开始,再结合城郭、都市的建设,以及防洪、农业生产的提高、交通、贸易、环境保护等等,作为一大问题而重新受到关注【5】。近年来考古发掘出来的水利遗迹也有增加,它们与社会的关联日益明朗。因此,在水利史的考察中,就不能只注意水利的功能,而是有必要弄清它在什么时候变得具有社会性意义这一历史背景。

这里试图对从殷周到春秋、战国、秦、汉时代的水利开发和技术发展作一概要的考察,并思考其中的问题所在。其中特别以国家和地方的水利政策为中心,在注意华北与江淮、江南的地区差异的同时,观察其社会性的意义。

一、殷周时代的水利开发(前1600—前770)

在华北各地的村落,自新石器时代即有粟、黍等旱田耕作的经营,在陕西西安的半坡村遗址等地,居住区的周围有环濠围绕。然后逐渐形成国家,作为社会性的水利事业,那时最早受到关注的是与城墙相伴的居住区的水利设施。这种情况已经可以在龙山文化时期的平粮台遗址、河南偃师的商城遗址中看到排水设施,然而其典型的例子则是河南郑州商城的水利遗址【6】。那里有殷代二里岗时期的宫殿建筑基础密集的地区,其中有东西100米、南北20米的贮水池,池底铺满了石板,侧壁堆积了卵石。据推测是为了确保宫殿内部的生活用水而建。另外,作为饮用水的水源,在宫殿区的内外设有水井,它们与新石器时代的村庄坐落在河川旁边的阶地上相对,处在居住范围扩大了的延长地带。而且据报告说,在宫殿区的北部有用石板建筑在地下的水管和供水设施水井。从仅少的陶器水管也可以设想排水设施的建造。这样的话,似乎可以确认,殷代有组织的水利建设,既有城郭的防御,也有宫殿和居住地的饮用水、供水、排水的设施。它们作为王国的公共事业,可以说是后世都市水利的先驱。

那么,城郭、居住地及其周边的农业生产之间具有怎样的关系呢7关于这个问题,有以殷代后期的殷墟水沟为例的佐藤武敏的考察【7】。在那里,殷墟的主要水利工程是小屯中心部邑中的排水沟,从断面可以看到呈倒梯形有桩柱的干渠和以水门调节水量的调节装置的遗迹。此外在小屯村的周围有宽7—21米、深5—1O米的大型水沟,据推测是用于村邑的防御。但是据说在殷代的甲骨文里没有表示人工灌溉用水的文字,由于占卜降雨的记录很多,旱田耕作尚处在依赖雨水的状态。因此有人认为殷代的水沟虽然在技术上有转用水运和灌溉的可能,但并非是为此而建造的。其后在甲骨文的研究中【8】,虽然也出现了设想灌溉的说法,但至少与作物的成熟、降雨、日照等气候因素相关的占卜很多则是实事。另外,甲骨文中“舟”字的记载大概暗示着水上交通的样子吧。

这种城郭、居住地与其周边的环境、农业生产的关系,好象在周代也继续下来。作为这方面的一个例子,可以在相当于自西周至春秋时期的曲阜鲁国故城看到【9】。那里在东西约3.5公里、南北约2.5公里的城郭的外侧有城濠,在城郭内部发现有水井和排水设施。这表明当时城郭内外的都市水利更加完备,道路、水路、水井等水利事业一并进行,而且可以认为城郭都市的水利已经普及到了殷、周王朝支配地区以内的地点。

根据现在已成为重要参考资料的伊藤道治的研究【10】,周代分封的诸侯位于古代交通道路的沿线,被想象的范围以淮水及其西侧为大致的边界,这个范围以渭水流域、汾水流域、洛阳周边、山东地区为中心,后来楚、吴越文化所在的江南社会则在此界线之外。如若依据此说,对于从华北到江淮一带迄这一时期为止所见到的以国家为单位的水利技术的传播,似乎可以加以设想。

然而在南方的长江流域可以看到怎样的水利开发呢?近年来,与迄今为止所谓黄河文明这种以华北为中心的理解方式相对,长江文明的遗迹多有发现,还有从水利开发的视角也值得关注的事例。

其中之一是河姆渡文化。那里自新石器时代以来的江南稻田耕作文化已经非常明显。根据佐藤武敏的概括【11】,由于据推测遗迹位于从背后的丘陵地带到平原的中间,面对着沼泽,所以是利用这种沼泽进行水稻栽培。但是即便有过引水,也是对斜坡地的自然水流辅以加工的程度,所以稻田耕作以外的采集、渔猎、畜牧的比重依然很大。此外,留有新石器时代马家浜文化和良渚文化的稻田耕作遗物的遗址中的水利也受到检讨,在良渚文化中有的居住地发现有3米宽的水沟和木桩。还有河姆渡遗址中被注意的是发现有一座木制的水井,此外在江南,有报告说从苏州市东南发掘出包括良渚文化时期的土井和汉代陶圈井的古井群【12】。这些暗示着南方从很早也有居住地的水利设施建设的状况。

另一方面,长江流域的城郭的形成也逐渐明了【13】。例如在长江流域上游的成都平原有宝墩遗址,在中游有湖北荆州市的阴湘城,该城自屈家岭文化时期即开始建造,作为在周围数十公里范围内的村落遗址中心而受到关注。还有长江下游,据称在太湖地区也有具备城址性质的村落遗址,春秋晚期则有设有三重环濠和城墙的淹城。此外,位于武汉市北的盘龙城,根据面向长江支流以版筑建成的城垣和城内遗址的残存,表明殷王朝对江汉地区的统治和土木技术的实况。西周时代的城郭则有湖北省天门市的土城、笑城等的遗址,那里的城外有城濠环绕,在春秋战国时代由分布在河南、湖北、湖南、安徽的楚城所继承【14】。这些楚城被分类为都城与别都、县和邑、军事城堡级别,分别有城濠、水门、水井、排水设施等的局部报告。因此在长江流域,尽管也是以新石器时代以来的居住、生产为基础,但是可以窥见诸侯国的城郭逐渐扩大的样子,它是土木技术的最先端。

这样,根据近年的考察,在新石器时代黄河流域旱田耕作的同时,还发现有长江流域水稻耕作的遗迹,它们虽然各自进行农耕经营,但是作为社会性水利事业的最初出现则被认为是和城垣、城墙相伴的都市生活用水与饮水的确保,以及排水、防御等等的施设。它与中国古代王朝、诸侯国的形成相对应,水沟、版筑土墙等技术也可以应用于其他水利设施。由此似乎可以设想城郭附近有小规模治水、水运、灌溉等水利开发的进行。但是迄今为止还不能确认殷周时代从王朝到一般民众的公共事业,它只限于王国内的水利问题。它变得明确起来是春秋战国以后的事了。

二、春秋、战国、秦代的水利开发(前770—前207)

进入这一时期,各国推行富国强兵,城郭都市的建设及其水利设施也有很大的进展【15】。周和战国七国的都城就是其代表性例子。在那些布局在河川旁边、由一条边即有数公里长的巨大城墙、城濠所环绕的范围之内,与宫殿、官府等建筑物一起建造了道路、水路、排水沟、地下埋设了陶制水管的水路、水井等等。特别是在长江流域的楚纪南城,至少有两处水门设置,还有贮藏粮食的仓库、手工业作坊的遗迹、买卖财物的市场等等,作为与水利事业相关的设施一应俱全。此外在属于战国晚期的韩国阳城,作为都城以外的特殊例子,通过埋设在地下的输水管道从小河上游向城内引水的供水设施已被确认【16】。这些都是春秋以来工程形态扩大了的例子,其水利设施具有和地方的城郭相通的要素。因而如果从今天的城郭遗迹来看,尽管其规模大小不同,但是可以认为,伴随水利设施的都市建设在华北和长江流域都有进展。而且在战国中期,赵、魏、韩诸国从山西省的汾水流域迁都到河北、河南的黄河流域,楚国也扩张了在淮水流域的势力,其背后都暗示着平原地区的开拓。

关于这种土木技术和计划,在春秋时代有《左传》宣公11年(前598)的事例【17】:

令尹蔿艾猎城沂,使封人虑事,以授司徒。量功命日,分财用,平板干,称畚筑,程土物,议远迩,略基趾,具糇粮,度有司。事三旬而成,不愆于素。

在这里,当楚国在沂筑城之时,令尹让“封人”作计划,让“司徒”来担当。其内容是测算工作量和天数、费用,备齐板、干、畚等工具,计算土的分量和搬运路程、地基的位置、粮食,在这种情况下用三十天完成。由此可知,在春秋时代已经有日程和定额计算的情况。

城郭都市的发达还可以从军事上的攻城和守城的技术来说明。例如在《墨子》的《备城门》和《备穴》等篇里就记有城墙的规模、参加战斗的人员配置等情况,银雀山竹简的《守法守令等十三篇》里也有类似的记载【18】。此外,银雀山竹简里还有所谓“雄城”、“牝城”的区分,它们既是指地形的布局,同时也指以流水为饮用水的难以攻克的城池和有死水环绕而可以攻击的城池【19】。似乎可以说这些情况表明了一般的城郭也施行了防御并配备了城内水利设施的要素。

那么,这一时期在城郭的周边有怎样的水利开发呢?我们先从生活环境的建设来考虑。这个问题可以参考记录了齐桓公和管子对话的《管子·度地篇》【20】。该篇反映的年代虽然不详,但其中在传达了国内的行政划分、都城建设之外,还传达了最为重要的水害和治水的组织、工具的准备、作业的方法等等。根据这些记载,齐国以习水性者为水官,还让都匠水工巡行水道、城郭、堤川、沟池、官府、寺舍等等,好象是在上述都市建造的同时,还让他们管辖周边的水利设施。其劳动力则由三老、里有司、伍长在秋天岁末时对其所辖之“民”的人数、性别、获免者等等进行调查,同时由里中准备笼、臿、板、筑、土车等工具。这大概就相当于地方的劳役。与此同时,冬天由州大夫率“甲士”在河流旁边堆积柴草,这些“甲士”根据情况的不同而被水官编组,好象可以看作是向士兵的土木工程的转用。除此之外,还有作为临时劳动力的囚徒。这样,在《度地篇》里已经可以看出超出城郭周边、官吏对辖地以内环境建设的关心,不过这里没有记述耕地的开拓和新的灌溉设施建设。

这样的城郭周边领域的建设,也见于其他文献和出土资料。例如《荀子·王制篇》有云:

修堤梁,通沟浍,行水潦,安水臧,以时决塞,岁虽凶败水旱,使民有所耘艾,司空之事也。

其中把这项工作称为“司空”的职务,其任务是修理维持堤防、桥梁、水路等,让人民从事安定的农业,而不是从事具体的水利管理。同样的记述也见于《吕氏春秋·十二纪》【21】,其中“司空”也是巡行国邑,以维护堤防、水路、道路为己任。

是月也,命司空曰:时雨将降,下水上腾,循行国邑,周视原野,修利堤防,导达沟渎,开通道路,无有障塞(《吕氏春秋·季春纪》)。

在这个文献中所看到的任务,与四川省青川县战国墓出土的木牍内容相一致,其中在战国时秦武王2年(前309),作为丞相、内史决定的事项,规定在8、9、10月的农闲季节维护封界和修筑道路、水路、桥梁、陂堤【22】。因此,如果把这个范围当作在秦内史的地域的话,就可以设想那个县的领域。由此可知,至少在秦国和齐国,其表现各异的相当于县的领域的环境建设是经官吏之手进行的。

其次受到关注的是在各国领域内的山林、薮泽及其开发。增渊龙夫已指出各国君主领有产出树木、禽兽和军需物资等的山林薮泽以作为经济基础,然后将其开发为公田的重要性【23】。这样的山林薮泽,现在可知的有战国时期的秦国和后来秦代的规定【24】。例如,睡虎地秦简《秦律十八种》的田律中有限制春天采伐山林和狩猎的规定。又云梦龙岗秦简中有秦代的禁苑规定,其中记录了出入禁苑必须有郡县官厅颁发的割符、要求对禁苑加以维护管理、关于野兽捕获的限制等。但是在这些竹简中不见有暗示山林、薮泽的耕地化和实施水利灌溉的记录,因此可以认为,即使禁苑的管理属于中央和县的管辖范围之内,主要的目的也还是动植物的捕获和采集等,后来才有开发的进展。

那么春秋战国时代各国建造的陂池(贮水池)具有怎样的功能呢?如果根据以往的研究【25】,把山谷的一边拦截起来建造陂池的情况多见于淮水和长江流域,据说当初的功能并非以水利灌溉为主要目的,其社会关系非常复杂。总之,春秋时代以沼泽的蓄水用于防止水灾和军事上的防御设施,而到了战国时代,据推测在获取养鱼等水产物的同时,后来大概又用于小规模的灌溉。那时的建造,可以举出由国家承担和由拥有巨大财富的工商业者承担的情况。

以上可以说是在国内的直辖地和地方上的水利开发。与此相对,在这一时期,水利事业在各国间的军事、经济关系中也在进行。

其一,首先由军事的攻防而有军事建筑的开发,譬如有在河流构筑堤防殃及邻国的例子、那就是春秋时代有名的葵丘之会上所说的“毋曲防”(《左传》)和《汉书。沟洫志》所记战国时代的齐、赵、魏等国各自构筑黄河堤防的事件。还有与此关联的,即在战争时期破坏堤防以攻击敌国的军队和城郭的情况。

其二,各国间为了粮食运输和交易而建设水陆交通。春秋时代著名的有吴国建造的江淮运河,但是关于其建造经过尚不清楚。又《史记·河渠书》记有从黄河通往淮水的鸿沟,楚国的通往汉水、云梦泽的运河,吴国的通往三江五湖的运河,齐国的通往菑水、济水的运河,蜀地成都的运河(都江堰),等等。此外,还可以从表示战国中期楚国领地的“鄂君启节”中窥见各国进行的水陆交通路与关津的建设【26】。

这些似乎可以说是在各国间相应于新生事态的水利问题。关于其组织,若从其规模来看,也已经能够集合更多的劳动力。但是这些事业由于秦统一诸国时破坏长城和城郭,并作为郡县统治而重新整编,于是成了具有整体眼光的事情。

这样,在春秋战国时代,无论华北或江南流域,在各国内外都有水利开发的进展。但在这个时期以后开始具有重要意义的是对荒地的开垦和水利设施的建设。下面就结合由国家制定的地方社会编制对此加以考察。

三、战国、秦汉时代的水利问题

春秋战国时代水利灌溉的普及过程并不清楚,但就大势来说,虽然在春秋时代的华北旱灾多有发生,而在前汉时期与旱灾次数相同的水灾增加情况也被指出;这表明战国以前对水利的社会性关心还比较薄弱【27】。然而考察《吕氏春秋·上农》等四篇,可知在战国时代粟、小麦、大麦、大豆根据需要被提供水分补给,与稻田灌溉的同时,在战国、秦代已经有大规模灌溉事业的施行【28】,因此我们就从具体的水利开发形态来看其发展的一个侧面。

最早传说的水利是战国时期在魏国的邺由西门豹建造的县级水准的漳水渠。这个地方位于进入黄河扇状地的丘陵,是隔漳水毗连赵国国境的军事要地,所以不清楚当初建渠目的是否在于灌溉。但《吕氏春秋·乐成篇》和《汉书·沟洫志》里说,战国中期在同一地点邺有县令史起从事灌溉,由于汉代也进行过修筑,因此后来灌溉成了主要的用途。另外,据传魏国在迁都到大粱时建造了圃田泽,它相当于都城周边直辖地的水利事业。

其次是在战国末期的秦国建有著名的郑国渠。传说它是韩国的水工郑国为了使秦国疲惫而开工、在秦王政(秦始皇)亲政以后也继续进行的工程,它的生产据说成了统一六国的经济基础。从其工程区域来说,在首都咸阳周边穿过了另一个要地栎阳的领地,因而它以在几个县的范围内扩大根据地的农业生产为目的,而开发的耕地中包括公田与私田。

在战国末期的秦国,更有李冰在新占领的领地蜀(成都)建造都江堰。据说它是把岷江分流,削除以往人们居住的扇状地带的洪水之患,后来也用于灌溉而成了蜀地的生产基础。好象可以说它是由军事据点的建设和因河渠(运河)而成的郡级灌溉事业。

此外,秦代为了在统一以后进攻南越而修建了一条运河,即把溯源于长江中游的湘水和桂林的上游连接起来的灵渠,其目的是确保交通运输的通道。不过其技术是拦住河流使之分流人渠的方法,与蜀地的都江堰有共同之处。

这样一看战国、秦代的大规模水利开发,就明白它们是在成为都城和军事据点的要地附近进行的,其目的是治水、提高生产力、交通,因此如果除开灵渠的水运之外,它们的性质不是开拓全新的地带,而是以扩大旧有居住地的形势为基础推进开发。至于其水利设施,华北的魏国、秦国都是以渠的修建为主,而秦的占领地蜀和灵渠则同样是分流的堰(坝)和渠。而且修建郑国渠的是韩国的水工,如果从《管子》里也记有都匠水工的任务来说,几乎可以认为,在华北各国和秦国的占领地,以河渠的水利灌溉为前提,它在秦国的场合则由于劳动力的集结而成为大规模的事业。即便此事很少有战国时期水利灌溉的记载,但好象也已经让人推测小规模灌溉试行的背景。不过小规模的灌溉设施在国家和民间的组织之下,不清楚它在何种程度上拥有修补、维持的安定性。

与此相对,在淮水和长江中下游流域,除了水路的修建,没有施行大规模的河渠水利事业。作为仅少的大规模工程,据传有在相当于楚国领域的安徽寿县修建的芍陂等地跨数县的贮水池【29】。但是这个地区也位于后来成为楚国首都的寿春的上游,与防洪和稳定供水的同时,可以设想那里的农业灌溉。这样的话,在南方不见有另外的农业灌溉了吧。

关于江南的稻田耕作,已经有围绕着“火耕水耨”的争论。但是现在如果把到战国时代为止的稻田耕作技术看得过低的话,就会和以已经报告的日本从绳文时代到弥生时代相应于各类地形的水田遗迹的水准不相符合【30】。于是只要重新看看研究的争论之点,可知在江南,低湿地带的所谓“火耕水耨”(烧荒之后用耕作水除草)并非唯一的耕作方法,而是有各种各样的稻田耕作形态,应被看作生产力随着从山地到丘陵地带的陂塘灌溉的进展而增加【31】。如果是这样的话,那么江淮、江南的稻田耕作,作为新石器时代的延伸,不是也可以设想比春秋战国时代的陂池更小的低洼水田吗?而且今后还有发现小型水田的可能,因前汉后期大型陂塘的逐渐建设,各地的灌溉有所进展。还有在四川省,至晚从前汉末期到后汉时代,个人所有的附带陂池的水田经营情况,可以从陶制的水池和水田模型的附葬品窥见一斑【32】。这样,江淮、江南以稻田耕作为中心的具体灌溉实况虽不明了,但如果设想春秋战国时代包括小型水田在内的一定程度的生产扩大,就可以理解楚、吴、越兴起的历史背景。但在这里水田经营的安定性是另外的问题,山林薮泽的物产成了食物补给的源泉。

在战国、秦代的这种水利开发当中,作为华北、长江流域共同具有的共通要素,可以举出从春秋末期开始的铁制工具和农具的出现【33】。还有,一般认为与铁器出现的同时,水利灌溉和牛耕在战国以后得到普及,生产力得到提高。关于这一点,铁器确实既是使耕作变得容易的农具,同时臿等也是挖掘水沟、开垦荒地的用具,木材的加工也因铁制工具的出现而变得容易。但是从当初铁器的制造、管理大多限于国都和大都市的城郭之内的状况来看,可以认为铁器用于各国的直辖地和要地、或者军事工程的情况占了绝大多数。而且据说在战国时期,民间的冶铁业者一开始生产经营,便逐渐向村落和民间水准普及。这样的话,铁器的出现虽然确实使农业和土木工程的效率得到提高,但作为使大规模的水利开发成为可能的条件,应该说还是在于能够把相应于一定目的的测量、计算和建造水利设施的技术、劳动力组织起来的机构。

那么,水利开发和由国家规定的统治地方的形态之间具有怎样的关系呢?这个问题恐怕关涉到各国租税、军赋的征收和劳动力的重组,这里想看一下与水利政策相关的背景。

在春秋时代的各国,可以设想在其直辖地内农产品的交纳和劳役的征发的情况。但在直辖地以外的地区,催促劳役和兵役的征发就需要有新的政治关系,那就是在安置以前的封君的封邑之外,出现了官僚由中央派遣的统治系统,春秋战国时期楚、秦、三晋的县,在齐国的州,都与这种系统相当。这种政治关系,不久即作为郡县制这一更为扩大了地方统治系统,而特别在战国时期的秦国和秦、汉王朝得到开展。

那个时期受到注意的是在直辖地和地方上为了安定生产而征发劳役的根据。在秦代编纂的《吕氏春秋·十二纪》里,虽由“司空”等官吏担当水利事业,但是大致看来,它与采取符合时节的对策就成功、采取不合时节的对策就失败的时令思想相关联。因而在这里,作为官僚所应遵守的项目之一,就是刚才的有水利事业。与此相通的想法还见于睡虎地秦简《为吏之道》的“除害兴利”思想,其中有如下的项目:【34】

均徭赏罚,……垦田仞邑,赋敛毋度,城郭官府,……除陛甬道,……阡陌津桥,困屋墙垣,沟渠水道,……仓库禾粟,……作务员程,……苑囿园池。

这些都与郡县的职务相关,是官吏应该遵守的心理准备的对象。又在睡虎地秦简《秦律十八种》的田律中,规定县要向中央报告垦田和灾害的状况,这表明在战国时期秦国的县里,掌握成为租税基准的耕地实况乃是一项重要的任务。由此,在所辖的县域保持垦田的安定,是在为了富国强兵而图谋增加收益的同时,在民众的“除害兴利”方面也被当作必要的了。这样的话,民众劳动力的征发就在安定生产和建设环境的名目上有了根据.

从这种到秦代为止的情况来看,各国直辖地和地方的水利开发的确包含在官吏应该遵守的职务之内,但却未必是以水利灌溉支配农民和农耕地的国有为前提的。可是到了汉代,进一步吸收扩大战国、秦代的水利开发,使之作为种种水利事业而成立的情况受到重视【35】。

例如第一,在都市建设方面,除长安那样的首都以外,还设有皇帝的陵邑、上林苑那样的苑囿,此外还有联结都市的道路也继秦始皇的驰道(高速道路)建设而继续修建。第二,在黄河治水方面,这一事业因秦统一中国才整体纳入视野,实际上,前汉时与漕运通路的确保及关东诸郡的治水同时成为重要的问题。第三,在京师漕运方面,在前汉时期也是漕运通路的确保逐渐变得重要,它在满足漕运之余,也被用于灌溉。因而这些大规模的水利事业是汉王朝的国家工程,成为变换形式而为历代王朝所继承的事业。

与此相对,战国诸国各地方的水利开发,经过前汉初期的郡国制时代,从前汉后期开始在以郡县制为基本系统的地方统治中得以施行。于是有试图安定郡县的小农和增收赋税的必要,在这种关系中社会性的水利开发成了问题。

其一是郡县和都尉的治所、官府、军事据点的建设,其中包括城郭、仓库的建造和物资、财物的保管,还有县辖领域内的环境建设和防洪等等似乎也可以说继承了已往的对策。

二是山林薮泽的开发和经营、道路和关津等水陆交通的建设、郡国间的粮食援助、以及其他的物资运输等等,进一步扩大到郡县的管辖领域。这里虽然山林薮泽与公田之间的关系成为问题,但汉代有“公私共利”的想法,在属于国家、郡县的公田之外还有民间的利用【36】。

三是郡县的开发和水利政策的施行与耕地的扩大和生产增收相连接。现在就按地域的分别来作一考察。首先在华北,为了防备干旱而有泉水、小河、陂泽的开发。长安周边由官府主持的水流域的水利灌溉就是其中一例,此外在关中的县里还有一般的农业经营。在关东还可以看到从肥田的粟、黍种植到瘠田的小麦种植的灌溉,与小河治水的同时,自前汉后期开始,向黄河流域的河床进入和居住的情况也在扩大。与此相对,在巴蜀地区可以看到象都江堰那样由郡县进行治水及灌溉工程的地区和一般县里依靠小规模陂池的农业经营形态。而在江淮、江南,为了防御和渔猎采集而在丘陵地带建造的陂池逐渐被用于水稻耕作的灌溉,由郡县建设大小规模的陂塘,并进行流域以内的水利管理。总之,就全国来说,从前汉后期到后汉,好象对水利灌溉的认识有所提高,水利事业也有进展。不过在汉代,对水旱灾害的直接对应还比较少,田租的减免依然很多,这种情况也许表明农业灌溉的不稳定【37】。

就汉代的水利组织而言,虽然在中央的各官府中相应于水利需要而分别设有都水官那样的职务,但随着诸陵、公田在前汉后期转为郡县接管,不久即在郡县各地设置了都水官【38】。而且在后汉的郡县下面,都水官有可能进行水利管理和祭祀等。那时的劳动力,除了属于中央和郡县的农民徭役之外,还利用徒刑的劳动【39】,后徭役的一部分变为用免役钱代缴。另外,以水利设施为首的土木建筑物的测量、形状、定额等等,可以根据算数书《九章算数》的例题了解汉代水利机构和技术的进展【40】。

根据以上对战国和秦汉时代水利问题的概括观察,可知在战国时期的各国已经进行县级水准的水利开发,尤其是秦国有把劳动力集结起来的郡级水利事业,颇有特色。但是在汉代的华北和长江流域,由生产形态的差别所导致的郡县的地域性尚不明确。还有在汉代的郡县制下,弄清水利开发与豪族、农民的关系,以及由郡县宫长进行水利规约与调停的出现等等,是留待今后解决的重要课题【41】。

结语

关于中国古代社会的变迁,这里仅以水利问题为题作了考察。从中可以看出,自殷周时代的都市水利开始,具有国这一级别之机构的城郭内外的水利设施得到充实,在春秋、战国时代的各国,包括都市周边在内的公共事业与军事工程进一步发展。但是与治水、灌溉、水运相关的水利事业具有了重大的意义,还是从春秋、战国时代开始的。

中国的水利开发的发展分为两个阶段,第一是从春秋末期到战国时期,第二是从前汉后期到后汉时代。其中春秋、战国时期的水利事业之所以成为重要的课题,是因为各国在推进富国强兵的过程中,根据地生产力的增大、环境和水陆交通的建设、山林薮泽的利用与管理等等开始有了重要的社会性意义。在其背景当中,对农民的赋役变化和作为土木工具的铁器的制造也作出了贡献。在这个意义上,战后曾经争论的由国家主持的荒地开垦在一部分方面得到了实施。但应该修正的是把它与整个国家的水利支配结合起来,以及水利灌溉的普及还有地域的限制。如果结合那时的社会组成来说,与三晋、齐、楚的限于县级水准的水利开发相对,在秦国相当于郡级水准的劳动组成已经变为可能.这暗示了到春秋时代为止的国家,后来作为战国诸国的县、邑级领域得到编组,更在秦汉的郡县制统治系统内被进一步重组的过程。

战国时期还出于军事目的而修建有河川工程及各国间的交通道路与关津,可是把华北的黄河流域与江淮、江南纳入视野的水利事业却不曾存在。这样的水利事业因秦始皇的统一才成为整体的问题,到了前汉时期,黄河治水和京师漕运作为国家事业而再次受到关注。而且围绕着这些水利事业的社会关系,其比重虽然不同,却为历代王朝所继承。

到了汉代,除了这样的大规模水利事业之外,还在华北、江淮、江南的各个地方建造了许多适应当地风土条件的水利灌溉设施,这与郡县级的地方统治的形态也有关系。例如在由中央管辖的郡县,除了施行官府的公共建设、水利土木事业之外,还为了增收租税和安定农民而施行劝农政策、救荒措施和水利开发。而且除了官府之外,还可以设想由村落和有势力的家族所进行的开发。于是,在汉代社会,特别是作为地方的水利功能,农业生产和水利灌溉的联系受到了重视。

那么根据以上的概观,今后应当如何推进古代水利史的考察呢?

其一是推进水利技术史的研究。在已往的争论中,虽然战国时期的水利、铁器、牛耕被说成重要的因素,但是当时的水利技术与组织、作业工程、铁器的意义、水利灌溉在农业生产中的职能等等,都还没有具体弄清,因此有必要结合近年的农业技术史研究,按地域分别考察水利开发的实况。

其二是在考察国家、郡县的水利政策的同时,采用水利功能的社会史的视角。其中应包括从治水传说的传承到山川祭祀、财政赋役、商业贸易、灾害史、人口史、环境史等诸多方面。还有,中国的水利开发在官府和民间都是朝着对自然环境有利的方向进展的吗?或者对战争造成的破坏和影响加以分析好象也可以说是一个方向。而且特别是在汉代以后,弄清国家与郡县社会、豪族、农民的样态这一地方统治与社会构造,乃是一个课题。

其三,作为更广阔视野中的问题,我想举出与日本水利灌溉施设及水稻耕作的比较。也就是说,在日本已经有很多从绳文时代到弥生时代的水田遗址被报告出来,相应于多样的地形展开水稻耕作的情况也受到议论。与此相对,春秋、战国、秦汉时代的农业,特别是江淮和江南的生产力好象被看得比较低下。只要看看南方的楚文化、吴越文化的昌盛和后来江南生产力的发达,我认为就有必要更适当地确定中国水利史在整个东亚的位置。

这样,如果把水利问题看作广义的“水利开发史、政策史”的话,就会明白它并不限于单独的技术性的题目,而是一个关涉到古代国家的成立与社会史的形成、结构的课题。还有,在把它作为技术的社会史来看待时,与理论性说明的同时,还可以根据以地形条件和生产形态为基础的地域性研究描绘出中国古代社会的具体形象。

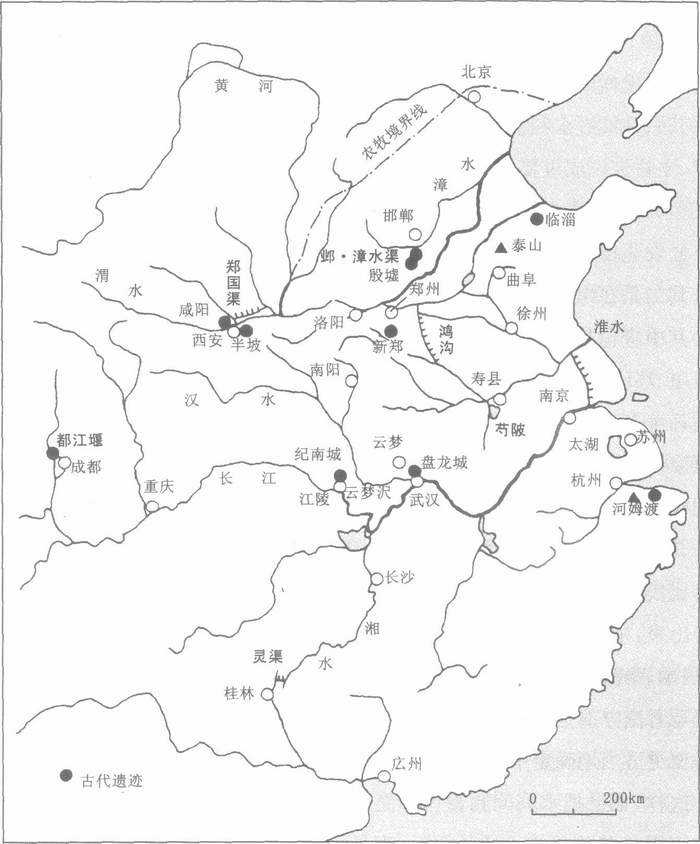

殷周、秦汉时代的主要水利遗迹

(据郭沫若主编《中国史稿地图集》上册及史念海《河山集》秦汉时代农业地区图制成)

注释:

【1】顾颉刚、童书业《鲧禹的传说》(《古史辨》第七册下编),小南一郎《大地の神話一鯀·禹伝說原始》(《古史春秋》二,1985年)。

【2】卡尔·A·维特福格尔著、汤浅赳男译《オリエンタル·デスポテイズム》(1962年版,《新評論》,1991年),又冀朝鼎著、佐渡爱三译《支那基本經濟と灌溉》(白杨社,1939年),冀朝鼎著、朱诗鳌译《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》,中国社会科学出版社,l981年),木村正雄<中国古代帝国の形成》(不昧堂书店,1965年;新订版,比较文化研究所,2003年),西塢定生《中国古代帝国の形成と構造》(东京大学出版社,l961年),同《中国古代の社会七經濟》(东京大学出版杜,1981年),增渊龙夫《中国古代国家の構造》(《古代史講座》四,学生社,1962年)等。

【3】天野元之助《中国古代農業の展開一華北農業の形成過程》(《東方学報》京都30,1959年),《中国江南の稻作文化》(日本放送出版协会,1984年),米田贤次郎《中国古代農業技術史》(同朋舍出版,1989年)等。

【4】鹤间和幸《秦漢期の水利法と在地農業經营》(《歷史学研究》别册特集,1980年);拙文《漢代における水利事業の展開》(《歷史学研究》521号,1983,《中国古代国家と郡果社会》收录,汲古书院,2005年),同《汉代水利事业的发展》(刘俊文主编《日本中青年学者论中国史》上古秦汉卷,上海古籍出版社,1995年)。

【5】武汉水利电力学院、水利水电科学研究院《中国水利史稿》编写组《中国水利史稿》上册(水利电力出版社,1979年),长江流域规划办公室《长江水利史略》编写组《长江水利史略》(水利电力出版社,1979年。高桥裕监修、镝木孝治译《長江水利史略》,古今书院,1992年),姚汉源《中国水利史纲要》(水利电力出版社,l987年),熊达成、郭涛编《中国水利科学技术史概论》(成都科技大学出版社,1989年),汪家伦、张芳编《中国农田水利史》(农业出版社,l990年)等。

【6】杉本宪司《中国古代を掘る》(中央公论社,l986年),曾晓敏《郑州商代石板蓄水池及相关问题》,宋国定《试论郑州商代水井的类型》(以上均见河南省文物研究所编《郑州商城考古新发现与研究1985–19922,中州古籍出版社,1993年),《郑州商城考古又有重大收获》(《中国文物报》1995年7月30 日)。

【7】佐藤武敏《殷周時代の水利問題》(《人文研究》12卷8册,1961年)。又前引《中国水利史稿》上册中有殷墟陶制下水管道的介绍。

【8】温少峰、袁庭栋著《殷墟卜辞研究——科学技术篇》(四川省社会科学院出版社,l983年),末次信行《殷代気象卜辞の研究》(玄文社,1991年)等。

【9】山东省文物考古研究所等编《曲阜鲁国故城》(齐鲁书社,1982年)。

【10】伊藤道治《中国古代王朝の形成》第二部第四章“姬姓諸侯封建の歷史地理的意義”(创文社,1975年)。

【11】佐藤武敏《古代江南の稻作と水利》(《佐藤博士退官記念中国水利史論叢》,国书刊行会,1984年)。

【12】南京博物院、吴县文管会《江苏吴县澄湖古井群的发掘》(《文物资料丛刊》九,1985年)。

【13】任式楠《中国史前城址考察》(《考古》1998年第1期),荆州博物馆、福冈教育委员会《湖北荆州市阴湘城遗址东城墙发掘简报》(《考古》,1997年第5期),宫本一夫《吳越の文化》(《福岡かアジアヘ5》,西日本新闻社,1997年)等.

【14】王崇礼的《楚国土木工程研究》(湖北科学技术出版社,l995年)概括了楚国的城邑、长城、宫殿、墓葬建筑、水井、矿井和矿冶、水利、建筑、工具材料等。又参见陈振裕《东周楚城的类型初析》(《江汉考古》1992年第1期)。

【15】杨宽的《战国时代水利工程的成就》(《中国科学技术发明和科学技术人物论集》,三联书店,1955年)把堤防、长城和运河的发展作为基础。又参见江村治树《春秋戰国秦漠時代出土文字資料の研究》(汲古书院,2000年),拙文《戰国·秦代の都市水利》(《中国水利史研究》20号,1990年)。

【16】河南省文物研究所等《登封王城岗与阳城》第二篇《东周阳城》(文物出版社,1992年)。

【17】大岛利一《中国古代の城について》(《東方学報》京都30,1959年)。

【18】渡边卓《墨家の守禦した城邑について》(《古代中国思想の研究》,创文社,l973年),又《银雀山汉墓竹简[壹]》守法守令等十三篇(文物出版社,l985年)。

【19】这个资料当初被作为《孙膑兵法》(金谷治译注,东方书店,1976年)的一部分,后来在《银雀山汉简释文》(文物出版社,l985年)里归人《论政论兵之类》。

【20】佐藤武敏《<管子>に見える治水說》(《中国古代史研究》三,1959年)。又原宗子的《古代中国の開凳と環境》(研文出版,1994年)围绕《管子·地员篇》考察了齐地的产业环境。

【21】此外《吕氏春秋·孟秋纪》里的“是月也,……命百官,始收敛,完堤防,谨壅塞,以备水潦”等也是类似的例子。

【22】参见拙文《中国古代の関中開凳》(《佐藤博士退官記念中国水利史論叢》,国书刊行会,1984年;《中国古代国家と郡果社会》收录)。

【23】增渊龙夫《先秦時代の山林藪沢と秦の公田》(1957年,《中国古代の社会と国家》,弘文堂,1960年,新版,岩波书店,1996年)。

【24】睡虎地秦墓竹简整理小组编《睡虎地秦墓竹简》(文物出版社,1990年),湖北省文物考古研究所等《云梦龙岗6号秦墓及出土简牍》(《考古学集刊》第八集,1994年),刘信芳、梁柱编著《云梦龙岗秦简》(科学出版社,l997年)。

【25】佐藤武敏《古代における江淮地方の水利開凳》(《人文研究》13卷7册,1962年)。

【26】船越昭生《鄂君啟節について》(《東方学報》京都43,1973年),拙文《戰国楚の領域形成と交通路》(《<史記><漢書>の再檢討と古代社会の地域的研究》,1994年,《中国古代国家と郡果社会》收录)。

【27】佐藤武敏编《中国災害史年表》(国书刊行会,1993年),同《春秋時代の水旱災》(《人文研究》33卷l2册,1981年),同《秦漢時代の水旱災》(《人文研究》35卷5册,1983年)。

【28】佐藤武敏《<呂氏春秋>上農等四篇と水利灌溉》(《中国水利史研究》12号,1982年),渡边信一郎《中国古代社会論》(青木书店,1986年)。又黄耀能《中国古代农业水利史研究》(六国出版社,l978年),鹤间和幸《漳水渠·都江堰·鄭国渠を訪はて》(《中国水利史研究》17号,1987年),拙文《西門豹の水利事業》(《中国水利史研究》19号,1989年),同《関中地域の水利開凳——鄭国渠·成国渠の水利遺をあぐつて》(《“社会科”学研究》2l号,1991年),同《古代蜀の水利開凳と社会》(《日中文化研究》10号,1996年),同《蓋渠と相思埭》(《“社会科”学研究》13号,1987年)等。

【29】冈崎敬(漢代における池溝開凳との遺跡》(《末永先生古稀記念古代学論叢》,1967年;《稻作の考古学》,第一书房,2002年)等。

【30】工乐善通《水田の考古学》(东京大学出版社,1991年),和佐野喜久生编《東アジアの稻作起源と古代稻作文化》(佐贺大学农学部,1995年)等。

【31】渡边信一郎《火耕水耨の背景》(《中国社会·制度·文化史の諸問題》,中国书店,1989年),福井捷朗、河野泰之《“火耕水耨”再考》(《史林》76卷3号,1993年)等。

【32】冈崎敬《漢代明器泥象にあらわた水田·水池について》(《考古学雜誌》44卷2号,1958年;《稻作の考古学》,第一书房,2002年),渡部武《漠代陂塘稻田模型に見える中国古代稻作技術》(《白鳥芳郎教授古稀記念論叢アジア諸民族の歷史と文化》,六兴出版,1990年)。

【33】佐藤武敏《中国古代工業史の研究》第六章“春秋戰国時代の製鈇業”(吉川弘文馆,1962年),五井直弘《鈇器牛耕考》(《三上次男博士喜寿記念論文集·歷史编》,乎凡社,l985;《中国古代の城郭都市と地域支配》收录,名著刊行会,2002年)。

【34】同注【24】。

【35】鹤间和幸《秦漢比較都城論》(《茨城大学教養部紀要》23号,1991年),同《漢代皇帝陵·陵邑·成国渠調查記》(《古代文化》41卷3号,1989年),刘庆柱、李毓芳著、来村多加史译《前漢皇帝陵の研究》(学生社,l991年),拙文《漢唐長安の都市水利》(《中国水利史研究》22号,1992年),同《漢代の黄河治水機構》(《中国水利史研究》16号,1986),同《前漢時代の漕運機構》(《史学雜誌》92编12号,1983年。以上又见《中国古代国家と郡果社会》收录)等。

【36】重近启树《中国古代の山林藪沢》(《駿台史学》38,1976年),好并隆司《中国古代山沢論の再檢討》(1981年;《商君書研究》,溪水社,1995年)。

【37】西村元佑《漢代の勧農政策》(1959年;《中国柽濟史研究》,东洋史研究会,1968年),平中苓次《漢代の田租と災害によるその減免》(1959—1961年,《中国古代の田制と税制》,东洋史研究会,1967年)。

【38】拙文《漢代関中の果と水利開発》(《中国水利史の研究》,国书刊行会,1995年;(中国古代国家と郡果社会》收录)。

【39】拙文《前漢の榣役労働とその運當形態》(《中国史研究》8号,1984年,其修改稿见《中国古代国家と郡果社会》收录),重近启树《秦漢にかける榣役の諸形態》(《東洋史研究》49编3号,1990年;《秦漢税役体系の研究》,汲古书院,1999年)等。

【40】《九章算术》记有城壁、堤防、沟、渠、池的计算和作业定额等,可据以复原汉代的土木事业。另外,近年还有据说是前汉初期的江陵张家山汉简《算数书》出土。

【41】好并隆司《漢代の治水灌溉政策と豪族》(1965年;《秦漢帝国史研究》,未来社,1978年),东晋次《後漢時代の政治と社会》(名古屋大学出版社,1995年)。拙文《“四民月令”の性格について地一漢代郡果の社会像》(《東方学》第67辑,l984年)、《漢代郡果制上水利開凳》(《岩波講座世界歷史3中華の形成七東方世界》,岩波书店,1998年。以上又见《中国古代国家と郡果社会》收录)。

载[日]佐竹靖彦主编《殷周秦汉史学的基本问题》,邢东风译,北京中华书局2008年版