明清农业中的合伙制——《中国古代合伙制初探》第五章

第四节 台湾土地、水利开发过程中的合伙制

在水利开发之中,除了官府投资、按田均派之外,如上章所述,自宋、明以来逐渐形成了佃户出力、田主出资的水利经费筹措机制。除此之外,还有得利用户合资开凿一些小型水利工程者,如合钱造井,晋唐时代便有其例,[1]清代以后各地踊跃凿井,有时则是数家合资共凿,如直隶栾城县“邑人掘井溉田,谋虑尤善。或数家合甃一井,或一田兼甃两井,较之郡志,所议佃户、地主劳费必均者更踊跃,”[2]这种水利兴修,不论合资还是独力完成都还只是与小生产方式适应、小农为扩大再生产而形成的一种劳动积累,其中没有多大的资本投入,虽有少量材料和工具费,主要还是靠追加劳动力。所以这里只有利益性,而没有利润性,故而也就没有多少合伙经营的性质。但是这种行为在一定的前提条件下,也是有可能转化成合伙的,清代台湾的水利开发就为我们提供了一个转化成功的绝佳实例。值得我们专门研究。

以水利开发为中心的台湾开发史研究,因大批官私藏文书新材料的发掘,近年已成为岛内外的一门显学。但多为整体上的开发史研究,专门从合伙制角度研究水利开发中的合伙制的成果似并不多见。据前所述,大陆学者曹树基、周翔鹤对此进行过专门研究。笔者拟在这些研究的基础上,对台湾水利合伙制开发中的几个整体性问题进行进一步的探讨。

整体上说,以水利开发为中心的台湾开发中的合伙经营还属于古代合伙制。[3]我们可以从合伙制企业的几个要素,即共同出资、共同经营、股份买卖等方面来予以分析。从共同投资,即资金投入与股份构成方面来看。清代台湾开发过程中,因法律规定台湾的可垦草地均属台湾原住的番族村社所有,汉人如要占垦,在向官府报垦、领取垦照成为业户之后,必须向番社交纳番租。[4]但业户所垦面积较大,常不是一家所能独耕,于是便招徕佃户,将土地划为较小的地块,由他们垦种。佃户则向业户交纳地租,这种地租被称之为大租;而佃户如果再将田地转租他人收取地租,所收取的地租则为小租。这样便形成一田二主的形态,而一个区域的占垦成功与否,还首先取决于水利系统的建设是否成功。不论占垦平地、武装隘垦山地还是此后修筑水利系统,均需要极大的资金投入,常需银数千、万余乃至数万元;但是较大数目的投入,只要经营得法,其得利的空间是比较大的,因为垦户向官府所纳田赋和他所收取的大租之间有一个较大的差额,而投资水利,又可按照惯例,根据田甲(每甲11.3亩)数量收取水租。再加上二者均可成为固定产权,可以转让、出租、继承。于是吸引了大陆及已在台湾的商人、地主、乡绅甚至农民竟相投资。投资的形式有独资的,为了筹集较大的资本,或为了分散资本风险,更多的是采取合伙的形式。

合伙的成立往往由富予资财者发起成立,在成立之先,也常有官府劝谕之例。此后,响应发起人的合伙人根据本人财力及目的投入资金、再综合考虑其他各种因素规定股份及其他事项。[5]这里先酌引数份与田地、水利开发有关的告示、契约等,[6]再对有关制度略加分析。据尹章义所引订于康熙四十八年十一月的一份合伙契约言:“同立合约戴岐伯、陈逢春、赖永和、陈天章因请垦上淡水大佳腊地方荒埔壹所……立陈赖章名字;又请垦淡水港荒埔一所……立陈国起名字;又请垦北路麻少翁社东势荒埔壹所……立戴天枢名字。以上叁宗草地,俱于本年柒月内请垦单叁纸,告示三道,并相商即已通同请垦,应共合伙招耕,议作五股公业,实为友五人起见,而千斯仓、万斯箱为吉兆矣。则凡募佃以及创置农器等项,照股匀出,所谓通力合作。至于收成粟石,纳科之外,又当计得均分,毋容紊乱,一有涉私以及遇事推诿、不共相为力者,则摈而逐之,各无后悔。总以同心协力共成美举,相期永远于无替耳。所有垦单告示陆纸,各收壹纸,开列于后,今欲有凭,公立合约,各执为照。

今开

戴岐伯收麻少翁垦单壹纸

陈宪伯收上淡水港南垦纸告示一纸

陈逢春收大佳腊告示壹纸

陈天章收大佳腊垦单壹纸

赖永和收麻少翁告示壹纸

康熙肆拾捌 年拾壹月(下略)[7]

这里因为三个垦号所请垦土地毗邻,于是决定合伙经营,根据参加原三个垦号的五个合伙人的情况,资本分成五股,“募佃以及创置农器等项,照股均出”,“收成粟石,纳科之外,又当计得均分。”即按所出资均分。前引曹树基教授文认为:“三个垦号仅仅以土地的垦殖权入股,未实际投入资金”,“只能将此看做三个垦号之间的一个合作协议。”②似不准确。这里既是三个垦号之间的合作,也是三个垦号的股东之间的二次合伙。其他更多的垦号是几个合伙人共同投入资金经营一个垦号。这种合伙垦号的组成,常由一人为首,而参加的合伙人都在数人以上,多达十几个甚至数十人。如道光年间的金广福垦号组成的契约云:“同立合约人姜秀銮、林德修今因城南一带山高地窄,杂色林木茂密,生番猖獗,从前隘寮建设未周,其地又皆崎岖旱瘠,垦种维艰,是以隘粮无资,日久荒废,生番叠出,扰害庄民。上年十二月间厅宪李念民瘼,先给银壹千元,著姜秀銮建隘楼拾伍座,雇募隘丁壹佰陆拾名,分驻巡防。又议兴建公馆围墙肆处,以为佃人栖止之所。所需隘粮,除石碎仑官隘肆拾名,官月给银壹佰余元,并移拨各处隘谷数百石外,不敷尚多,兹蒙厅宪谕饬姜秀銮、林德修劝捐定股整本,招佃开垦,就地取粮。但开辟伊始,租税俱无,隘丁按月支食,急难缓待,若不设法筹备,窃恐旋举旋废。经銮、修等以遵谕筹议等事,佥请蒙批,据禀年额隘粮经费不敷,公议向各殷户鸠捐番银壹万余元,以资支用,仍就一带山地招佃开垦,田园收取租利,并就本山采取 、藤、什木、柴、炭、栳项稍资补贴,以免费尽隘废等语,事属可行。惟 、藤、栳料例禁私售,仍应卖给军工匠首,以杜私贩出洋。候给示谕遵照办理。该总理等即将捐户银数花名分晰造册,并存交何人,另禀声明,以凭立案等因在案。銮、修爰集城乡绅耆妥议,就殷户中劝捐先定贰拾股,约计本银万余元,以为收售山利生息之资,备支应用。并举姜秀銮与林德修贰人为总垦首,合串户名金广福。凡有呈禀事件及贌佃给垦之事,俱应通同盖以分戳并銮、修贰人戳记。其内外一切事宜,在山中銮为办理,逐件知会在城登记薄籍稽考。其在外者修当力任,设立公所,派人分办。他如掌收本银生息及收售山利,并收租给隘,出纳钱银等项,俱各依公所议订簿籍,调拨股伙中秉正谨慎之人,分司其事,不得推诿。所招之佃,不问何籍,惟用妥人。贌垦田园俱应立定年限,届期交还。至所招各伙,务宜体念公事公办,踊跃齐心,共成其事。每股应津本银定期交清,不得推诿。将来垦成田园之日,丈明甲数,照股均分,按甲供纳大租,以给隘粮。所有应行规条,开列簿籍,各宜遵守。今欲有凭,同立合约壹样贰纸,各执一份为照。

一议:招股贰拾股,銮管在庄拾股,修管在城拾股,其每股中招有数伙合本者,俱各照样另立大小合约,盖以公记,编号立簿分执各照。

九芎林庄总理姜秀銮(戳)[8]

道光拾伍年贰月 同立合约人西门总理林德修(戳)

这份合约的内容相当丰富,它包括垦号设立的起始、垦号名称、垦首职责、集股、资金运用、资金管理、招佃原则、土地开垦成功后的利益分配等。与许多合约字不同的是,这份合约存在官府劝谕的因素。因为清代中期以后,拓垦日益向山地进发,为防止生番扰害,必须建立隘墙、隘寮,置隘丁武装防守,这样既可保护开垦,又可代替官府执行部分公共职能,于是官府出面,劝谕富有防番经验和组织能力的姜秀銮组织开垦,并给予经费银员及隘粮,并允许采炼樟脑、栳料、木炭等以补益经费。于是由姜秀銮联合粤籍乡户,由林德修(后来转为周邦正)号召在城闽籍殷户。共集本银一万多元,以姜、林二人为总垦首,从事开垦;规定开成田园之日,依照各人股本多少分配田亩,并依所得田甲之数,向垦户交纳大租。由此看来,虽有官府劝谕、并被要求完成一定的公共职能,但作为合伙开垦的本质似乎没有变。在把它作为合伙制看待的意义上,像吴学明那样称之为“合股拓垦公司”也未尝不可。[9]但如果将类似垦号组织在严格的意义上认为它“具备了类似现代企业法人的基本功能”,是“有限责任公司”、是“股份制形式的一种”[10]则似乎还不够。以下再酌引嘉庆年间以后水利合股契约数份对这种合伙作些类型分析,以窥其运营整体状况的某些侧面。

其一,“同立合约字人王腊,陈奠帮、简怀苑、赖阳等与东势庄一、二、三、四、五等结众佃魏建发、林华等,甘愿具立请约,邀请长庆源号,即简怀苑、奠帮、赖阳等出首作为合伙,充当东势埤圳主,掌管清水沟溪头开筑水圳,灌荫一、二、三、四、五等结田亩,递年众佃每甲田头纳水租粟三石正。但溪头圳路绵长,工本浩大,动用银元计以数千。苑、邦、阳等既已甘愿出首承充,作为合伙,其工本银元作十股均开,陈奠邦、赖阳、王腊出六,简怀苑出四,以便需用。佣工开凿圳道,务宜同心协力,备济本银,不得违约延宕。其大圳出水告竣,以后递年所收众佃水租谷按照作十股均分量收,邦、阳得水租粟六股,苑收得水租粟四股,不得违约反悔,异言生端滋事。此系二比甘愿,合伙开筑,今欲有凭,同立合约字一样二纸,每人各执一纸存炤。

批明:我等所出本银,务照约内股份均出,不得临工推诿,致有一马不行、百马之忧。如有股内失约,应得所出本银若干,俟三年后股伙清还本银,将股份扣销,不得异言滋事,批炤。

嘉庆十六年十一月 日。(下略)”[11]

这是一纸单纯由商人投资兴修圳道,所有股份分为十股,由合伙人分期出资,修成圳道,再按股份分得水租。

其二,“同立合约字人陈由、吴港、林两协等。缘林两协父於道光十四年间,有给出圳户金长源址四围 仔崙溪头开通圳道,引水灌溉匏靴崙庄等处田亩,经呈官存案。但此地俱系沙石,圳道涉漏,虽有泉源,不能通流,至今年久,未能告竣成功,欲行修理,独力难支。爰是招出该庄佃人陈由、吴港等为首,鸠集众佃,相帮合为股伙,按作三股均摊,每股该出银二百员。林两协即将原圳底估作價二百员,陈由等一股,该出现银二百员;吴港等一股,该出现银二百员,以便採枋料、工资、日食等事。倘现银四百员尽用不敷,应作三股,整出现银费用,告竣成功,不得推诿。至於每年所收早、晚二季水租粟及越庄有圳底银,三股均分,不得争长竞短。此系妥议,两相甘愿,不得反悔异言滋事。口恐无憑,同立合约字三纸,每股各执一纸为炤。

即日同立合约字三纸,每股各执一纸为炤。

一、批明:倘遇洪水不测,损坏川道,应行通开修理,其费用亦作三股均摊,不得异言,再炤。

道光二十年七月 日。(下略)”[12]

与上契不同的是,这里的股份构成除陈由、吴港为首的众佃人占二股之外,还有已经投入圳道修筑所费资本折价而来的一股。是商人投资与佃户投资组成股份。

其三,“同立合约字人邱德贤、吴国珍。缘东势漳籍结首陈音、杨全生、杨茂、吴招等立约,公请邱德贤出首备银,购买番界番田以为圳道,并备办料本,架造浮枧,张设戽极水汴等项。其有帮工凿圳之佃,每甲每年纳水租谷二石;余其未帮工之佃,纳水租谷四石。但番愚顽,不通汉语,反覆无常,虽有金银,难以问其交关。是以恳托社丁加 晞茅仔向番言语,买番田界,方有凭准,故贤情愿将圳按作十股。兹因各佃无力鸠工帮凿圳道,再行按立合约,恳请圳主一力雇工开凿,众佃情愿每年实纳圳主水租谷三石二斗。贤因独力难支,招出铺户吴国珍前来合伙,公立圳户名邱吴成。所有现在买地、造枧、佣工、开圳一切内外费用,俱系贤与珍二人对半均摊策应,逐年所收租谷,除修佣圳道埤头,起盖圳寮杂项费用外,尚余实谷,不论多少,俱系贤与珍等对半均分。此系各商情愿,苦乐均同,各无反悔异言生端滋事。今欲有凭,同立合约字二纸,各执一纸为炤。

嘉庆十七年三月 日。”[13]

此契所示股份构成与上契不一样,一开始,以减免部分水租为条件,佃户帮工凿修圳道,后因众佃乏力,乃改由圳户一力雇工修建,并由原圳主邱德贤别邀铺户吴国珍合伙出资开凿。

其四,立请帖字人垦户金广福仝股伙郑△△、林光昭、刘云从、苏振安、姜殿斌、张贻青、黄□兴、瑞四和、萧立蓉、彭三贵、彭源盛、官与清、官志交、永饶丰、彭锦志、彭阿统、彭有常、褒忠尝等为议举调拨埤圳、隘寮有益、粮费有赖事。情因先年金广福闽粤加三以后不敷,复派加二八埔地生理,两籍约阄分执据,今有粤籍拈得北埔三十六甲、中兴前五甲、赤柯坪十甲,共五十一甲。兹因北埔三十六甲,前经墾垦户銮会丈有众股均匀数,各定界址,只因銮在於北埔上角坑内空垅开圳架枧,又总费用去银二千五百馀元,又照以股额均派津出交收,只有圳口上须能灌荫者十有馀甲,至今下段廿馀甲荒废多年,血本无归实复不少,辗转思维,无计可及,爰是以传集众筹议,复於北埔右畔坑水可以能通水路到埔,兼省隘粮,保护居民,但独力固难恃,惟众擎易举,虽水源易出口,须用工本开凿,今众合议书帖敦请琪明胡先生前来商酌,出身料理,方能妥当。况前经銮协办经理多年,能知熟悉垦筑埤圳事务,兼善地科坡圳弓丈甲数一切包筑造好,即日经众面议定,共该价银四百五十元正,工资伙食一应在内,言定每甲先派出银十元正,均作二次交收,以为先行伙食费用之资,其余随后陆续完竣交清,其引水通流出口到埔,难以灌溉,将此二十馀甲尽行暂交付琪明先生专责办理三年,任从招佃垦辟,调拨圳路,归□收归余水能以足灌,此三年内,年间抽收多少租谷等项,归与明支收管理,以为年间辛劳费用之资。三年限满该明将此付托之业,弓丈各户分额界址,立簿造册明白,交还各户掌管,收租纳课,永为己业,将簿册式交付垦户殿邦收存,征收大租以垂永久之计,琪明不得再向讨工本等情,此系众股情甘意愿,众议立请帖一纸,付执为照。

道光戊申二十八年十一月立请帖姜殿邦仝众股。[14]

这是一份请帖,整体上说的是承包经营管理之事,即合伙开垦新竹东南山区的金广福垦隘粤籍众佃户因在此之前修筑圳道,耗费钱财,总未成功,乃邀请熟练水利事务的胡琪明出头管理有关事务。但是其中也涉及到集资问题。与上契不同的是,众佃户费资银2500余元后,仍是按甲分摊资金银450元,由胡琪明承包另开圳道。并将二十甲地交付胡琪明,由其招佃开垦,所收租谷作为胡的辛劳费用。并且规定,那些未按甲出修圳资金者,若在修成之日要引圳水灌溉,需先贴出圳底银每甲六十元,并按年缴纳水租谷六石。这等于是众佃合伙投资修圳。

以上所引四契,第一契是商人合伙,第四契是众佃户合资。第二则是圳户林两协之父在开凿圳道未能成功、独立难支时,邀众佃出资合伙开凿;第三契则是圳户本与众佃合伙,[15]后因众佃无力鸠工,乃改由圳户邱德贤、并邀铺户吴国珍合伙雇工开凿,可以说总共有三种合伙类型,第一契及第三契第二阶段是一种合资类型,属于商人―― 圳户投资;第二契和第三契第一阶段是一种合资类型,属于商人、圳户——佃户投资。不过第二契众佃单纯出货币资金,而第三契则出劳力;第四契是一种合资类型,属于众佃户投资。

总结清代台湾拓垦及水利开发合伙集资机制,以下几个方面值得我们注意:

第一、小股东的存在。合伙股份组成时,一般某一特殊垦户、圳户的总合约中只标明比较固定的几股,如四股、六股、九股、十股,但是每一股投资金额都比较高,或者有时初次出资虽不算多,但以后的陆续第二次、第三次投资,其总和之数不菲。故而在一些股中,往往有小股东存在,众多的小股东集资合占某一股。这样,不少的田地拓垦及圳道修建合伙中都存在不少的小股东,形成大股套小股的方式。如上引第二契中道光二十七年七月组成新的合伙继续圳户金长源开凿的合伙时,由陈由、吴港为首“鸠集众佃,相帮合为股伙”的一股,便是由“众佃”集资银二百元组成的。[16]“众佃”便是陈由、吴港为首一股之下的小股东;上引第一契之中,一开始,金广福总股份是二十股,约计本银万余元,每股约五百元,这是一笔不少数目的资金,因而有些股份是另招小股东组成的,契尾特别规定“其每股中招有数伙合本者,俱各照样另立大小股合约,盖以公记。编号立簿分执各照。”那么这些小股东究竟可能有多少人呢?似无一定之规。如《清代台湾大租调查书》所载金大成圳文书述,金大成圳由嘉庆十二年正月开挖,嘉庆十六年正月完工,张阁观为首,会同吴日观、张元观及乡勇首林彪等共费本银4867元,每股该摊1216元,数目不小,[17]其中林彪一股即由林彪与林泉共同占有的,按照当时一般习惯,林彪、林泉二人重立契约,其契约曰:

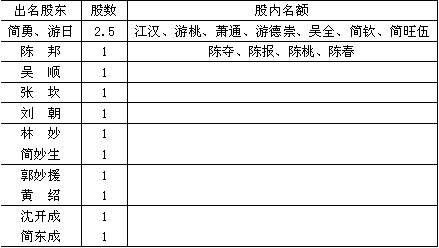

“同立合同圳份约字人林彪、林泉等,于嘉庆十二年二人有合出本银同吴日观、张元观、张阁观等合围金大成号埤圳……均作四大股出本银……彪、泉二人共得一股。历年所开用诸费及有收得水租应作四大股均分。经有同立公约四纸,每股各分执一纸存照。兹因所分公约内未有书明林泉字合本圳分,是以邀同四大股内诸伙眼同,重立私约,分执为凭:彪等二人其得一股圳分,其本银系彪、泉二人均出,先前及约后所有开用诸费及收得水租务须彪、泉二人对半均分,不得争长竞短,以均苦乐……今欲有凭,同立合约字二纸一样,各执一纸为照。(下略)嘉庆十八年四月 日”[18] 即使二人均摊,每人也达608元,这不是一个小数目,对于一般佃户来说,是不易负担得起的,于是股份还可能会进一步分割,如金结安圳便是一个典型。嘉庆十三年,原泰山口埤股东简勇、游日、张坎、郑喜、简茂生、邱岩、陈奠邦、吴顺、刘朝、林妙、郭即援、沈开成等于五围地方凿筑圳路,嘉庆十二年,民壮围众佃欲贴佃租引本圳水,未成功。现在李裕出首,招过新本,重开圳路,组圳号金结安。水租由泰山口与金结安分得,作十二股半摊分。合约特别规定“所有各自股内得水租谷若干,若帮贴小分者,按照本银摊分。”那么其股份如何组成呢?

表三 金结安股份构成表

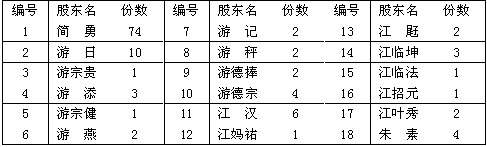

属于简勇、游日出名的2.5股是由众小股东组成的,他们在嘉庆二十年月,订立合约,将2.5股分成125份,由简勇、游日等十八人分得,其份数构成如下表[19]

表四 金结安两股半所有众股东情况表

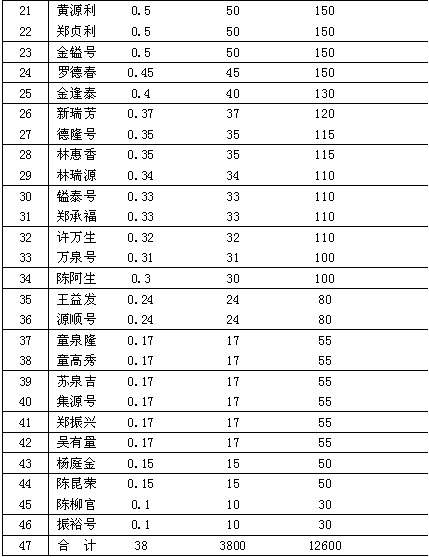

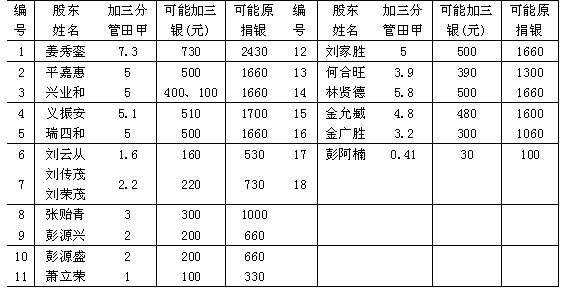

从金广福垦隘股份构成看,上引道光十五年二月姜秀銮与林德修订立合约规定的二十股,总本银二万元,可能并未实施,于是此年年终,淡水同知再次亲临勘查、劝谕,于道光十六年四月,闽粤两籍殷户开始捐资,合约要求“定作三十大份,每份该捐银一千元,共计三万元。”[20]但要求数目并未捐足,粤籍只捐一万二千六百元,但闽籍却捐满了一万五千元,为维护双方股权平衡,将闽籍多出来的二千四百元作为以后加派银元之数。此次出资双方各算12.6股,共计25.2股。[21]在两次总合约中只姜秀銮、林德修出名(林德修后为周邦正所取代),但实际上,加入捐银的股东人数要多得多,在道光十七年时闽籍捐银股伙至少达四十六户,由其当时分管加三埔地资料可知其股伙姓名、加三捐银之数及原捐银数。

表五 道光十七年二月 金广福垦隘闽籍股东资本情况表[22]

统计以上表中数据,原投资500元以上者占10.87%,投资200至499元者占32.6%,投资50元及50元以下至199元者占56.5%,可见从股东人数看,以中小股东为主;但从所捐数目看,前五位股东即捐银5800元,占总捐银数的41.7%。[23]如原合约所言,每股一千元,而实际入股股东绝大部分在一千元即一股以下,所以,绝大部分是小股东。但这些小股东是否是套于大股之下的小股呢?闽籍股东尚不很清楚。但在粤籍股东的有关资料中就比较清楚了。

道光十六年二月订立合约时,与闽籍股东一样,粤籍股东亦无资料了解其构成的具体状况,但据《金广福给垦号簿》第十六至三十一号以及第六十六号资料所载粤籍股东分管加三银埔地的资料,可了解其股东构成如下表:

表六 道光十七年二月粤籍股东资本构成表[24]

与同时成立的闽籍股东构成表不同的是,这里股东人数虽只18人,但按加三银分管埔地推算的原捐银入股资本总额却达到银20400元,大大超出了闽籍股东,应该是大大打破了原定各12.6股的股权平衡的额度,这与上表闽籍股东形成了鲜明的对比,为什么会如此呢?上引金广福研究专家周学明亦未论及这一点。但据他的研究,因为捐资入股时,金广福曾分别发给收约字及加收约字与各小股,由收约的编号可知捐资入股的粤籍小股至少在六十四小股以上,分管埔地时金广福只分给各大股,虽然并非各大股皆由诸小股构成,但是大股中有小股的情形是确实存在的。如道光二十八年四月张石生(贻青)、刘云从、胡锦清等合约字载:“今有合伙津资承买南兴庄金广福股伙金广胜股内范阿望、范阿魁分下应分加三水田一处。”[25]

第二,圳底股问题。在有关水利合伙的文献中,有“圳底股”之称。那么其含义如何?与水利合伙的关系又如何呢?前文叙及水利合伙时,曾引用了四份契约,其中第二份契约便叙述道光二十年七月时,原圳户林两协因圳道沙漏,“独立难支”时,便招该庄佃户陈由、吴港为首,“鸠集众佃,相帮合为股伙”,陈由、吴港各占一股,林两协原圳底折为一股。[26]这里陈由、吴港所占的两股应是各佃户集资而成,而不可能是陈由、吴港分别所出的个人资金,所以这条圳道,实际上是圳户、佃户合资开凿,股份则由佃人股、圳底股构成。因为圳底也是人力及资金积累而成,只要不完全被破坏,它就是有价值的,在新的合伙中,如果不折成股份,则须折价购买,如陈奠邦、吴起凤、康景安、赖岳、林治等众佃人所筑之埤圳,至嘉庆二十三年,被水冲崩,“众佃欲鸠集填充,奈力不齐,缺乏工本”,乃签请吴惠山出首为埤圳主,后山病故,其子福成年幼,至道光元年,众佃乃再请周士房、周天喜同出首,自备工本七十大元,向山之子吴福成买出圳底木料、石头。由周士房、周天喜备工本填筑,永为埤圳主。[27]因圳底既包括水道、石料等物质性因素,更重要的是还包括得利的权力及出资金的义务,故而它与一般的股份一样可以自由买卖、转让,如林源记、林士应二人于咸丰八年,合伙承买埤圳底一道,带陡门、枧极、木料、石头等件,价银三百三十元,作为二股,林源记占一股半,出资二百四十七元五角,林士应占半股,出本八十二元角,“其所应得水租,自应按股摊分,即逐年修理该圳应开费项,亦应照股摊出。”[28]这种购买有时也叫“顶”、“退顶”,如嘉庆二十二年时,谢溪充当埤长,雇工筑圳,费银一百元,因无力承办,于嘉庆二十四年“将此埤退与萧六艺官承充顶办,萧六艺备出埤底银一百大元正,补贴溪前年用费。”[29]有些出于某些原因,还有将圳底送给接开新圳者,如嘉庆二年时,义首吴沙官募招乡勇陈尚奕、江万琴、李义纯等开筑新安埤水圳,直至嘉庆九年“闽粤分类不能完竣,众结首、佃人等无力修筑,愿将旧圳底立约送与义首吴光裔招伙,整顿工本,复修筑埤圳疏浚大条灌溉。”[30]

水利合伙就参加的主体来看,有各类商人或其他有资金的人,有参加组织本地域垦拓的垦户、有田主,也有众佃人。从众佃出资的情况看,前引金广福垦号众佃人集资,并敦请善于料理水利工程的胡琪明承包圳道修筑便是一例。但佃人毕竟资力薄弱,开圳所费资金稍大,便难以成功,在这种情况下,佃人所出工费形成的圳底,往往由新的合伙集团赎回,嘉庆十七年的一份合约字言:原佃户吴天成等曾经开圳引水,但“工本浩大、虽有兴工,未及一、二,以致圳水不通。”所以另请邱德贤充当圳户,投资开筑大圳,“其佃人前有开筑圳底,虽无成功,亦费工食,圳户每工议贴工食钱一百五十文,按工清还,各佃收回。”[31]这邱德贤出任圳户,是否合伙尚不明确,但在合伙埤圳修筑中亦是如此,如有嘉庆年的合约字叙:有东势庄众佃林华、魏建安等人,曾自行筑圳溉田,但因圳路绵长,费用工本浩大,计以动用数千银元,众佃人“人力不齐,财本不敷。”“爰请长庆源号出首合伙前来充当,作为东势埤圳主,”对于以前众佃所费工费,“每工议定圳主贴粟二斗”,“共粟作三年扣抵明白,”即从圳水通流之后、佃户应向圳户交纳的水租粟中扣除。[32]

第三,经营者占股问题。不论土地拓垦还是圳埤修筑,涉及人数众多、工本浩大、头绪极繁、技术复杂,与田园拓垦一样,需要有一批富于组织、决策能力、经验丰富、又懂技术的专门人才。而事实也确实显示出,清代中期以后的台湾土地拓垦及水利开发中,确实有一批这样的人才。对于他们的经营能力和劳动,大体以两种形式给予酬谢。一种给予一定数额的“辛劳金”,如嘉庆十七年的合约字要求:“逐年延请在圳寮办理圳事之人,旋凭伙计当堂妥议辛劳金若干。”[33]不过这是指那些具体办事之人,对于在股伙计,尤其是为首的伙计,则往往予更多的酬射,直至给予一定的辛劳股份,如金广福垦号的创立者姜秀峦、林德修便因创立之功,在立于道光十五年二月以后不久的一份合约字中规定“姜秀峦、林德二人为垦户首,务宜尽力设法开垦。至垦成田园之日,有功在前,酬劳在后。应分别大小功劳,先踏出二人功劳田外,余作三十份摊分,合批明照。”又规定:“金广福生理得利银元,先作二八抽分付与。”[34]可见姜林二人作为垦首,其股份盈余分配之前是获得了一个份额相当大的酬谢金的。不过这里不论“功劳田”还是得利“二八抽分付与”本质上都是一种固定的酬金,与股份的构成没有直接关系。一种是给予一定的辛劳股,这种股份名义上为劳动而设,实际上主要是因为经营劳动及经营能力。上引吴光裔契,规定由吴光裔自己招伙,整顿工本,修筑圳道,股份则分为十大股,其中“抽出吴瑞田辛劳一大股,抽义首吴老裔一大股。”[35]在草地开垦的合伙中更是如此,有乾隆二年(1737)二月林天成、陈鸣琳、郑维谦三人订立的关于配股问题的合同说:三人于康熙五十九年同陈梦兰、朱焜侯、陈化伯开垦淡水大加腊、八芝连林、滬尾、八里坌、兴直等处五庄草地、四庄已经开垦,惟兴直一庄未开,由林天成“出头招佃开圳垦耕,贴纳饷课,仍与杨许互挖多年,一肩独任,计费有银壹仟贰百零壹钱贰分。”于是,公议“将兴直五大股之庄,作为拾小股,每股各得一分,其余五分以酧林为数年劳苦费用之资,则此拾分之庄,林自得其柒分,而陈得十分之贰,郑得拾分之一。”这里,林天成所得辛劳股比例是比较高的,原因应是陈、郑长期在厦门,只是遥领垦户,而林在淡水,一直为此事操劳并费有不少资金。[36]

以上从资本投入、利润分配乃至股份构成等方面对台湾土地拓垦及水利开发中的合伙制进行了探讨,而与经营者占股相关的是经营管理的问题。以下将对此作些研究。

经营管理方面有两个问题值得注意:一是在合伙制前提下股东所有权与经营权是否分离的问题。一是水利开发过程中的劳动形态问题。关于前者,曹树基教授作了很好的研究,认为“以契约为基础的台湾垦号在经营管理上颇具特色”,“投资和经营已有适度的分离”。这些基本上是正确的。以下曹树基先生还继续写道:“在一些大的垦号中,往往是投资者决定投资方向,经营者管理项目建设,投资者聘请经营者,经营者或为股东,或为雇工,由此形成股东――经理体制。”所言若限于个别大的垦号或许正确,但是最为常见的情况,或者说更准确概括勿宁说是主要股东控制制度。在一些规模较小的合伙拓垦或埤圳填筑中,往往直接就是股东经营管理。[37]一些规模巨大的垦号合伙往往由出资最多,同时也是最具有威望和组织能力的人发起组织,其他有资者投入资金组成,一般来说,与官府的联络、股伙的招集、开垦兴修工程的组织乃至红利的分配等,基本上由这位主要股东控制,前述金广福垦号,其股东分为两个部分,经营商业的闽契股东,皆居新竹域中,对垦务不加过问,连与姜秀銮一起出名代表闽契股东的林德修(后为周邦正)也是如此,粤籍股东虽为在乡垦户,但也不干涉垦务,姜秀銮既代表粤籍股东,又管理全部垦务。康熙五十九年时,陈梦兰、朱焜侯、陈化伯公置有五庄草地,四庄已辟,唯兴直庄未予垦辟,于是在乾隆二年时,林天成出头,招陈鸣琳、郑维谦合伙垦辟,陈、郑一直在厦门,只有林天成一人在台湾在淡水,招佃开垦、贴纳饷课等一应事务均由林办理,而且个人费银1200多元。正因为这样,合约规定兴直庄股份十股中的五股给予林王成作为酬林天成劳苦之费用。[38]至于一些由众佃人合伙修筑的水利工程中,更是由结首[39]负责组织经管,如有一分签订于嘉庆十八年的合约字叙:嘉庆十二年间,五围地方各结佃人签请简勇、游日、张坎、郑喜、简茂生、邱岩、陈奠邦、吴顺、刘朝、林妙、郭妈援、沈天成等十三人出工本凿筑泰山口圳。次年,民壮围细欲从本圳引水。原民壮围下圳金泰安卸办,于是李裕等出首,招新股本承理,号曰金结安圳。于是泰山圳与金结安圳分得水租。[40]其中五围地方股份凑成十二股半,而员[夏]山仔庄结内佃人共十八人,便与结首简勇等人凑成二股半,共分一百二十五份均出本银。[41]显然泰山口埤及金结安埤的事务主要由泰山口埤原来的旧伙计十三人及金结安埤户李裕等控制和管理,而这些在某些股内出小份的众佃人――小股东是没有也不可能干预圳中事务的。据尹章义研究,有刘和林、刘承缵父子于雍正年间来到北新庄平原拓垦,所垦位于加里珍等庄,需水量大,水源又远,刘承缵便于乾隆二十四年(1759)全力修筑圳路,为减少阻力,承缵以高价买断了圳路经过的某些土地的小租权,开凿一段时间后,刘和林乏资,乃“招出众佃人公同相议,众皆喜悦乐从,备出佛银贰千陆百大圆,开筑成圳,透至加里珍庄”,名万安大圳,共计水二百六十甲,[42]这样万安圳就变成了业主与佃户合伙开凿,而万安圳有关事务都是由刘承缵经管的,尤其是代表万安圳与官府及有关各方打交道,如圳路开筑过程中经过海山庄,海山庄管事洪克笃,庄佃刘氏、萧氏、姚氏等向官府控告;通水之后,拥有佃人萧氏、姚氏等人土地大租权的贡生张源仁家便控诉于淡水厅,同知夏瑚断令完纳张贡生水租粟六百石。这些事务均是刘承缵出头打理承担的。[43]故而大体可以说这类业佃合资凿圳的合伙,是由业主――主要股东控制应该是没有问题的。而这种股东身份与经营者身份集于一身的体制恐难以说形成了股东――经理体制的。

可以够得上股东与经营者角色完全分离的,可能有两种情况:一是业主―― 主要股东聘请专门的人经管某一方面的事务。如拓垦南新庄平原的海山张氏,张家有张方大者,先在彰化拓垦,后与吴洛、马诏文北上创业,自乾隆十六年(1751)陆续买进已具规模的海山庄的拓垦权,聘请洪克笃管理,由张沛世帮办,乾隆二十三年(1757)十月,马诏文退股,分得一块埔地。吴洛与张方大各分得一块,二人仍共请洪克笃管理,张沛世帮办。乾隆二十五年(1760)十月,吴立户名吴际盛,张立户名张必荣,仍由洪、张二人管理,不过此时已是独资垦户,与合伙无关了。[44]二是众佃人将开圳事务承包给某位善于经营、管理的人,笔者所见实例之一是前引金广福垦隘粤籍众佃户周此前合资修圳,耗资巨大,却未成功,乃聘请谙于水利事务的胡琪明出头承包,董理一切事务,将二十甲地交付胡琪明,由其招佃开垦,所收租谷作为胡的辛劳费用。

除总负责人的聘请,有时在股东控制体制下也有办事伙计是雇佣而来。如上述林天成在与郑维谦,陈鸣琳订约开垦兴直庄之后,又聘请林鼎光在庄中代为“帮督匠工、开筑埤圳”,原议酬银五十两,乾隆七年埤圳完成,改拨水田十甲。[45]前引吴光斋、吴裱、萧流等合伙修新安新圳的合约要求:“逐年延请在圳寮办理圳事之人,旋凭伙记当堂妥议辛劳金若干。”此圳显然是由股东吴瑞田、吴光裔控制及经营管理的。[46]

第四,一般劳动者的雇佣问题。那么这些业主与拓垦、开圳时的一般劳动者关系如何呢?上引曹树基教授大作根据吴学明的资料具体研究了金广福垦隘中隘丁的雇佣状况,并引述了一些其他的实例,认为:“台湾拓垦时期的最大投资实际上是对水利及其隘线的投资,其中费支最多的则是雇工的工资。”“由于开垦工程大都十分浩大,工期长久,所雇工人当为数不少。”[47]周翔鹤教授则十分谨慎,认为“垦户(或者说垦号)一开始采取的就是租佃制,这种‘垦号’,很难说是资本主义性质的农垦企业。”其雇工情况缺乏详细资料,“在水利问题上,垦户与雇工关系可确证的仅在石匠、木匠身上”,“一是要寻找台湾拓垦中的资本主义生产关系,只能到垦户与水利兴修中的兴修中的石匠、木匠等小部分雇工及隘垦户与小部分支取隘丁谷的隘丁中去寻找。”[48]诚然说台湾拓垦社会已是成熟的资本主义社会,垦号、圳户已是资本主义的企业是值得怀疑的,但是拓垦、水利合伙企业中是否只有石匠、木匠等技术人员及防番隘丁是雇佣而来则可再加考虑。曹树基教授所引金广福垦隘例主要是隘丁的雇佣,故隘丁工资支出占其垦隘支出的大部分;而所举林天成开兴直庄例、乾隆三十五大坪林圳例似乎也只限于专门的石匠、木匠等技术人员,其他一般劳动者雇佣情况如何,则未叙及。实际上我们虽然不能肯定垦号、埤圳的一般劳动者都是雇佣而来,但即便是这些一般劳动者,真正的雇佣关系也是十分普遍的。以一些水利工程修筑的实例来看,一般分为两种情况:一是开凿圳道;二是埤圳开凿成功之后的修理。在前者以雇佣开筑为主、在后者则是圳户雇工与佃户帮工结合,不过一般用工之后会根据帮工数目,由圳户贴给工钱、粟。嘉庆九年东势角社总土目马下六乌郎、甲头潘学文、庄民林时猷、吴龙生等因旧圳常被生番挖破,及议鸠集资本另开新圳,合约规定“所开新陂圳之工银,系庄众鸠资,与社番无涉。”“其圳匠水甲辛劳之谷,系现耕番之人量交。” [49]嘉庆十六年三月,其立板新兴庄众佃人倩出吴阁观、吴光裔、廖礼参等前来合伙出首开圳“自备伙食、工资、器具,倩工前来抵美福开凿水圳,通流灌溉。”[50]嘉庆十六年十一月东势庄一、二、三、四、五结众佃邀请长庆源号众伙,合伙出本“倩工开凿圳道。”[51]嘉庆十七年三月东势庄漳籍结首杨音等请邱德贤备银修圳,原议部分佃人帮工,可少纳水租,后“因各佃无力鸠工帮凿圳道,再行按立合约,垦请圳主一力雇工开凿。”[52]咸丰三年十二月张天禄、张聪祥等三人同出工本“倩工开筑新庄仔庄埤圳,开导水源,通水灌溉。”[53]

以上所举诸例,虽然并未细言所雇倩的只是技术工匠,还是除技术工匠外,还雇佣一般劳动力。但其中也透露出一些信息,说明雇佣者不限于技术工匠是无疑的。以下再举规定得比较详细的几个实例,就看得更为清楚了。如嘉庆十六年三月,噶玛兰结友石沙及众佃请金大成等开筑大陂圳水,合约规定:“历年修圳筑头圳路至大汴以上,金大成等佣工办理,大汴以下水圳,系佃人修理,不干金大成等之事。”又规定,圳堤被洪水冲坏,由金大成修理,只有五、六、七月时,如被冲毁,则佃人帮工,金大成每工贴一百钱。[54]另外,嘉庆十六年十月东势庄一、二、三、四、五等结佃人请长庆源号合伙充当东势埤圳主,开筑圳道,关于劳动形态,合约规定“四结水埤底,埤圳主雇工开筑至四结份尾。”因为在此之前众佃曾费工开筑部分圳道,所以“每工议定圳主贴粟二斗。”这是修圳道的雇佣劳动;而关于圳道之修理则是圳主雇工与佃人帮工相结合,如“水圳埠头,农隙之时,或遇洪水冲塌无工可请,逐田相帮三工。”[55]从这两例看,开凿圳道时还是雇工占绝对统治地位;圳道修成立后的保养、修理工作,则有佃人帮工,而佃人帮工也带有一定程度的雇佣性质。

第五,合伙股份的转让与买卖问题。清代台湾开发过程之中,投资土地开垦也好,埤圳的修凿也好,虽然存在股东投资不足导致工程损失、生番截杀、洪水冲毁等人为的及自然的风险,但整体上说,得利还是比较稳定的,或者可以得到相应的土地,或者可以得到相应的地租、水租收入。故而引起大陆福建、广东资金的大量投入。另一方面,自宋代以来,中国土地买卖即已相当自由,中唐尤其是宋代以后,随着均田制崩溃,封建国家对土地买卖不再干预,土地市场外延扩大了;明清以后,随着田面、田底权的分离,永佃权的出现,田面权作为买卖对象进入土地市场,土地市场从内涵上深化。清代以后无论江南等经济比较发达地区,还是中西部等待开发地区,土地产权转移均相当自由。与之相适应,台湾合伙拓垦过程中的合伙股份的转移也相当自由而频繁。[56]

合伙垦号及圳户组成,一般地有一个惯例,即股份的转让必须先让股内之人先买,也就是说,同伙股东有先买之权。雍正五年二月的合伙垦约言:“ 倘八股之中有不合约欲转售者,必先问股内之人照实价不愿承受外,方得别向他人。”[57]嘉庆十七年七月的修圳契约也规定:“嗣后伙记或有别创改易,务必先尽问本伙计内不许承受外,方许别承。”[58]但是这种规定,并未影响股份的转让买卖或股东在合伙内部的顶退,或股外之人投资购买,尤其是股伙内部的买卖顶退更是相当频繁。依惯例规定,因拓垦土地、开凿圳埤需资多少,事先均无法精确估价,故在第一次入资、开筑之后,在资金不足时,往往根据第一次投资数目形成的股份多少,添加资本,有时因工程艰难出乎意料、或其他自然灾害,耗资过巨,个别股东资力不足,便只得将自己的股份转卖给其他股东、或招入其他富有资本的股东。有嘉庆十六年十一月的合伙开圳约言:五围、大四阄一等庄先年开垦土地,开有小圳,后被洪水冲毁,至嘉庆十二年正月,请张阁、吴日、林文彪、刘光疵等出首,备工本开凿大圳,得利作四股均分,阁、日、疵、彪各得一股,从嘉庆十二年正月至十六年正月,费银四千八百六十七元,每股一千二百十六元零,只刘光疵一股无银摊出,“是以光疵将其一股圳分,杜卖与阁顶额,”后张阁又因住处遥远,料理不周,“即招张元官合伙,阁将自己二股内抽出一股,转卖与张元官承坐,顶额价银一千二百十六元七毫五厘零。”[59]道光八年七月的卖契叙述,吴俵、简观崇、张石成、林三易四人合本开圳,号金新安,俵占五股、崇占四股、成与易共得一股,“廖礼三在寮理事,公荫半股。”“因林彪等金大成水西在上,金新安在下,绝流乏灌,误佃田业抛荒,年收无利息。”至道光八年时,吴俵之子吴天富、吴天文、吴健全乃将此圳股份五股退卖,由伙内简观崇承领,价值银三百七十大元。[60]有道光十三年的退垦契约叙:嘉庆十二年时,刘可富,刘引源与三十六股伙,设隘开垦猴洞等地,因生番扰害,民散地荒,又招刘朝珍凑入四股,开垦成田,至道光十二年,又遭洪水,垦地仍荒,因“垫用日见浩繁”。众股伙商议,“愿将该处垦户各股底,并四至界内山林铺地,以及各户庄地,尽根截退归就与刘朝珍之孙刘世城、刘维翰承管,禀官给戳,自备重本堵御凶番,垦辟成田,佃收租,永为己业。”[61]通过这次转让,原来合伙垦户变成了独资垦户。

以上数例均是在股内转让股份,当然股份的转让也不是封闭的,对股外之人的转让也是经常性的,上引嘉庆十六年合伙开圳契约中所招张元官承坐张阁所有的一股,便是其中一例。以下再引数例以资说明。第一例,雍正元年六月黄彦夫卖股契言:“立卖契黄彦夫有先年用银同陈宪伯、周瑞生合本当官承坐得施茂上淡水草地叁所……其草地照垦单告示内界址伍分得壹,无论青熟,田园尽付银主前去掌管,永为己业……其租课康熙陆拾壹年以前系彦夫收理,雍正元年起系银主收理。”[62]第二例,有雍正五年二月的合约字叙:彰邑垦户薄升灿有布屿禀南势底荒埔一所,“其界内十股均分,内薄家前经契卖二股与段、谢,兹子彰等三人同出本银,合买其八股,”规定欧家千、欧献臣各出本银七十五两,各得三股,张子彰出本银五十两,得二股。[63]第三例,乾隆五十五年三月的卖契言:此前六股合伙共出工本银六千六百两,其中秦登临占一股,“今因家务清淡,欲再添工本银修筑大埤水圳,无可支出,恐伤田地,无水失收,愿将自己一馆之业尽根退卖于人,先尽问六馆内及至清亲人等既不欲承受,外托中引就于赖塘出首承卖。”价银一千四百七十元。[64]第四例,道光六年八月的卖契叙述:卢礼承祖、父之业,招股伙合垦嘉邑新化里西保新港并港汊穿透堤塘庄前一带港道浮埔。”因沙地瘠薄且涨浮不定、以致有耕无收,再加上卢礼招股合垦时,借贷应用,收入不抵利银,“商之股伙,无力可以再垦。”“爰尽问房亲暨原伙不承坐外,愿将此新港并港汊穿透堤塘庄前一带港道浮埔,托中引就与郡城蔡恒记出首承买,当场议定卖价银三百六十大元。”[65]第五例,陈和议垦号是康熙五十二年(1713)由赖科和王谟、郑珍、朱焜侯所组成的,在诸罗县请垦位于海山庄、内北投和坑仔口的三处草地。雍正二年,邓旋其收购了王、朱二人的股份,但由于无力开凿陂圳、旱田的收成有限,乃于乾隆八年(1743)三月,卖一股给胡诏,要求胡诏预先垫支资本,开圳以成田园。胡诏入股时,赖科已经去世,堂弟将其股份的1/2卖给了徐闽。乾隆八年十月,赖科之子赖维偕叔赖伯谦决定单独经营北投一庄,股伙彼此同意,胡诏、邓旋其与徐闽分七股掌理海山、坑仔口两庄。胡诏代表的垦号名为胡同隆,因开圳需资过巨,不堪赔累,乾隆八年,邓旋其将一股卖给胡诏,九年又典与一股,这样胡同隆号就等于开始独资经营海山庄了。因资金难筹,乾隆十六年八月,胡诏不得不忍痛将自己拥有的七股中的三股半卖给“张吴文”垦号,十七年又将其子胡思睿兄弟一股卖给张方大,即日后的“张必荣”垦号,将半股卖给吴洛,即日后的吴际盛垦号。至乾隆二十年(1755)十一月,张吴文“尽卖海山庄田业,共值番银八千九百一十两。”再加上贴银六百六十两,共达九千五百六十两。[66]可见,合伙外的股份转让亦相当的频繁和常见。

本章结语

综合本章所述可见:从材料记载最为丰富的明清时代看,农业中的合伙有的是临时组成的资本所有者之间的合伙,有些则由租佃、共有关系转化而来。大体上可分为四个类型:第一种类型是与租佃制有关的合伙;第二种类型是资本与资本之间的合伙;第三种类型是由共有关系转化而来的合伙制;第四种类型是由水利合作关系转化而来的合伙制。而发展水平最高、且最为普及的是在台湾土地、水利开发过程中。这里的合伙经营不但有了较大规模的资金的投入、有了一个能较好地照顾各方利益的合伙集资机制和利益分配机制、较多地使用了雇佣劳动、股份的转移也已比较常见。

注释:

[1] 参见本书第一章,《中国古代合伙制的起源与初步发展》。

[2] 同治《栾城县志》卷二。自《中国经济通史·清代经济卷》下册页2097。

[3] 笔者同意上引周翔鹤教授两文表述的这一观点。但我也认为曹树基教授的观点也有一定的道理,本文对此将综合论述,但途经与两种观点均有不同。

[4] 这里主要指平埔族,即所谓“熟番”、“白番”,如果在山区,汉人移民实行武装建隘占垦,则不存在交纳番租问题。

[5] 包括中后期资金投入、分配办法、经营管理、股东权力、义务、其他注意事项。

[6] 所引并不一定按时间顺序,也不一定限于道光,因为直至同治、光绪间仍循此古制运行,并无明显改变。不过本处所引大体以咸丰为限。

[7] 《张广福文件》1-A-1尹章义转引自《台湾开发史研究》页65-66。

[8] 《北埔姜家史料》(二)。转引自吴学明《金广福垦隘与新竹东南山区的开发》下面注中简称(《金广福垦隘》),页38-39。

[9] 同上引吴学明《金广福垦隘》页41。

[10] 同上引曹树基页134。曹树基教授未完整地称清代台湾垦号称之为“股份有限公司。”但从其提示的“现代企业法人”、“有限责任制度”、“产权转让灵活”、“经营权、管理权分离”等指标看,实际上可视为他已经认可清代台湾垦号已基本上具备了股份有限公司的性质。

[11] 《台湾私法物权编》页1159第二四《合约字》。

[12] 《台湾私法物权编》页1169第三《合约》。

[13] 《台湾私法物权编》。台湾文献丛刊本页1160第二五《合约字》。

[14] 《北埔姜家史料二·道光廿八年十一月姜殿邦仝众股立请帖》。转引自《金广福垦隘》第四章页229-230。

[15] 众佃帮工,成功后,可减少水租,可以说是以人力资本形式参加了合伙。

[16] 二百元只是第一次集资所出银数。

[17] 《清代台湾大租调查书》所引第一号文书。

[18] 《清代台湾大租调查书》所引第一号文书。

[19] 两契见《台湾私法物权编》,页1170-1173第三一《合约字》、第三二《合约字》。必须指出以下两点:其一,上契所记两股半众股东共九人,而下契中却达十八人,而且上契九人只有简勇、游日、江汉、游德崇等四人在下契十八人名单之中。其二,下契所言总数达125份,而统计细数只有121份,相差四分。原因如何,待考。

[20] 《北埔姜家史料二·道光十六年四月南兴庄总垦户金广福立收捐约字》。

[21] 《北埔姜家史料二·道光十六年十二月姜秀銮、周邦正仝各捐户瑞四和、林恒陞等仝立合约字》转引自周学明《金广福垦隘》页58-59。

[22] 本表据《北埔姜家史料二·金广福给垦号簿第一十三号》推算,参见《金广福垦隘》页61-64附表二 (一)制成。

[23] 这一统计只以原捐可能银数为准。

[24] 本表据《金广福垦隘》页69-70附表二(四)制成。

[25]《北埔姜家史料》(二)转引自《金广福垦隘》页111注20。

[26] 《台湾私法物权编》页1165-1166第二八《合约字》。

[27] 《台湾私法物权编》页1165-1166第二八《合约字》。

[28] 《台湾私法物权编》页1167-1168第二九《合约字》。

[29] 《台湾私法物权编》页1313第八四《退顶办字》。

[30] 《台湾私法物权编》页1161-1162第二六《合约字》。

[31] 《台湾私法物权编》页1176-1177第三四《合约字》。

[32] 《台湾私法物权编》页1176-1177第三四《合约字》。

[33] 此份合约载于《临时台湾旧惯第一回报告书》,具体日期不明,据吴学明考订,当在此后不久。所引见《金广福垦隘》页39-40。

[34] 《台湾私法物权编》页1161第二六《合约字》。

[35] 《台湾私法物权编》页1161第二六《合约字》。

[36] 《张广福文件》3-B1-3。转引自尹章义《台湾开发史》页78。

[37] 前引曹树基文,《中国社会科学》1998年2期页137。

[38] 张广福文件3-B1-3。自《台湾开发史》页77-79。

[39] 一般情况下结首往往占有较多的股份,作为主要股东。

[40] 《台湾私法物权编》页1171-1172第三一《合约字》。

[41] 《物权编》页1173第三二《合约字》。按:令人不解的是,在合约字第三一中,所记简勇、游日二股半的股内名额有江汉、游桃、萧通、游德崇等七人,但这七人除江汉、游德崇之外,其他人并不在十八人之内。

[42] 此处甲指水的流量,而非田亩面积。

[43] 据《台湾开发史研究》页97-106。

[44] 据《台湾开发史研究》页108-110。

[45] 《淡水厅志》卷三《建置志·水利》。转引自《台湾开发史》页80。

[46] 《台湾私法物权编》页1162。

[47] 见前引文,《中国社会科学》1998年2期页138、页139。

[48] 见前引文,《台湾研究集刊》2000年3期页77、页78、页79。

[49] 《台湾私法物权编》页1155-1156第二二《合约字》。

[50] 同上页1190第四二《约字》。

[51] 《台湾私法物权编》页1159第二四《合约字》。

[52] 《台湾私法物权编》页1160第二五《合约字》。

[53] 《台湾私法物权编》页1269第六七《合约字》。

[54] 《台湾私法物权编》页11183-1184第三八《合约字》。

[55] 《台湾私法物权编》页1175-1176第三四《合约字》。

[56] 实际上这种股份转移是与土地转移相当类似的一种产权转让。

[57] 《台湾私法物权编》页1680—1681第四《合约字》。

[58] 《台湾私法物权编》页1163第二六《合约字》。

[59]《台湾私法物权编》页1157第二三《合约字》。

[60]《台湾私法物权编》页1278第七0《杜卖圳份尽根归管永断字》。

[61] 《台湾大租调查书》页30第一 一。

[62] 张广福文件2—B1—2。转引自《台湾开发史研究》页68。

[63] 《台湾私法物权编》页1680—1681第四《合约字》。

[64] 《台湾私法物权编》页1253—1254第六0《杜卖尽根朴仔篱口大埤水圳字》。

[65] 《台湾私法物权编》页1221—1222第五二之四《杜绝卖尽根契字》。

[66] 据《台湾开发史研究》页69—70。