商业在唐宋变革中的作用

【内容摘要】现代以来,宋代因其在中国经济发展史上所具有的关键性和突破性而受到重视。此外,唐宋时期的经济变化还呈现出明显的地区差异。交通运输的主要方式——水路系统进一步扩大,为各地农村及城市经济的扩展提供了基础,区域劳动分工得以建立,从而极大地提高了贸易量和贸易额。这一时期的商人设计出新的商业惯例、制度安排和合伙方式来拓展其贸易活动。另一个商业上的突破则是长江流域市场的扩大。政府所制定的有关市场组织与程序的规则开始松动,商业状况逐渐依赖于更高水平的私人交易与商业交换,交易场所的形成更趋自由,商业贸易进一步渗入农村地区。

【关键词】唐代;宋代;商业;经济变化;经济史

【作者简介】斯波义信,日本东洋文库理事长。

【译者简介】张天虹,首都师范大学历史学院讲师(北京l00048)。

【原文出处】《文史哲》(济南),2009,3,12~22

在过去的一百年里,我们对宋代的认识发生了巨大改变。尽管在过去这个朝代一直由于其文化成就而受到称颂,同时又因其政治上的党争和军事上的孱弱而受到批评。但是最近,它逐渐被当作中国经济发展过程中的一个关键时期而得到重视。宋代经济的突破不仅是前代所无法企及的,同时也成为后世民间经济持续发展的基础。

最近几十年中,我们还逐渐意识到宋代在其整个版图内的经济变化具有相当的复杂性和多样性,变化的速度、程度以及范围因地因时而异。举例来说,如果将公元742年与公元l080年的户籍数字进行比较[1],我们会发现公元l080年的户数为17 211 713[2],几乎是742年户数的两倍。30年后,公元1110年的人口统计数字上升到20 882 258户(近110 000 000口)。这个数字超过了接下来四到五个世纪中任何一个时期相应的中国全部人口的数字,而且与欧洲在至少六个多世纪里的人口规模大致相当。尽管在全国层次上出现的这次超乎寻常的人口激增无疑令人惊骇,但是研究者在将这些数字分解为区域或地方层次之后仍会感到惊诧。在公元742年和公元l080年,两个巨区(macro-region)[3],北方和西北在整个帝国的人口中所占的综合比重分别达到80%和55%。相比之下,长江中游、长江下游和东南沿海三个巨区在总人口中的比重翻了一番,从27%增加到50%。位于南方的地区,即长江中游巨区(尤其是鄱阳湖盆地)在数量上增加最多,而东南沿海的人口增长率最高,在这三个世纪里,整个地区增长了431%,仅福建地区就增长了1150%。北方在人口增长方面全面下降或停滞是没有疑问的,但在这种趋势中,有两个地区仍取得了显著增长:大运河沿线和山东的环渤海地区。

这些近来的发现已迫使我们更加重视地区差异而非全国趋势的同一性,南北差异以及各个区域经济中的经济问题和改革事件。商业与经济变化模式密切相关,下面就是笔者对商业在唐宋变革中的作用所进行的一种分析。

一、内河航运

中国的地貌以大山脉纵贯南北与横亘东西所构成的断面而著名。与人们通常持有的印象相反,中国地表的3/4系由山地组成。然而人们从很早的时候开始就愿意居住于低地和盆地,因此住所、生产、交换倾向于集中在低地。运输和交通的改善既是公共部门也是私人部门面临的急切问题之一。在现代机械运输工具引进以前,将上百万座人类居住的中心链接起来的主要方式是水路系统。就此而论,唐宋时期的运输,尤其是水上交通的巨大改进本应该起到一种推进器的作用,从而刺激经济体中各个部门的突破,我们作此假设是合理的。我们在别处所能找到的帝国的航运开始萌芽的明确标志可以早至公元702年,比推行“两税法”的公元780年早了大约80年。

崔融,一位朝廷高官,反对任何在全国征收商税的企图,宣称“且如天下诸津,舟航所聚,旁通巴、汉,前指闽、越,七泽十薮,三江五湖,控引河洛,兼包淮海。弘舸巨舰,千轴万艘,交贸往还,昧旦永日。今若江津河口,置铺纳税,纳税则检覆,检覆则迟留。此津才过,彼铺复止,非唯国家税钱,更遭主司僦赂。船有大小,载有少多,量物而税,触途淹久。统论一日之中,未过十分之一,因此壅滞,必致吁嗟。一朝失利,则万商废业;万商废业,则人不聊生”[4]。崔融与其他同时代人一道,生动地证实了帝国运输业在一些地方的普遍发展。这些运输业由商人群体经营或受其雇用,集中于水路要冲。

隋代于公元610年建成大运河,标志着连接临近运河的几个巨区的水上交通网络的扩大。因此而出现的水路系统的关键性轮廓是一个巨大的水平“T”型:长江下游是“T”的十字交叉部分,一支伸向长江之西;一支向北,是大运河,其南则是东南沿海主要港口的海上航线。如此一来,本来阻碍内地、沿海以及海上运输的自然屏障在某种程度上得到了克服。此外,在技术方面明显还存在着一个逐渐扩大的差别。不过,这个方向的集约型发展只有到了宋代才出现,其表现形式是帆船类型、航海设备的发展以及航运业的区域集中与专业化等方面发生了变化。这些话题笔者已在先前的研究中详细讨论过,除非增加某些补充性的评论,笔者无意在此重复。

首先,易于开发航道的区域通过内河运输紧密联系起来,这种格局为该地农村经济与城市经济的扩展提供了基础。内河航行相对低廉的成本及其安全性与实用性促使了帝国不同区域的生产者改变其生产观念,以致他们集中关注今日经济学家所命名的“比较优势带来的收益(the benefits ofcompararive advantage)”。通过制造并交易地方特产,他们能够建立起区域劳动分工,从而极大地提高了贸易量和贸易额。宋代商人一般航行于帝国内部的大河流域,同时也航行于自朝鲜半岛远端至东南亚半岛顶部的整个中国海域。从这种境况变化中受惠最多的地区是船只最容易到达之地:黄河下游,拥有众多支流的长江流域,东南海岸线以及大运河沿线。

在这些地区中,大运河当然起到了最关键的作用,至少到12世纪早期一直如此。它使得每年从长江中下游巨区向北方运送税米620万石(就米而言,1石=中国的100斤,即约60千克),不仅如此,它还使得每年从位于两淮和两浙沿海地区的为政府所控制的大量专营盐沼向南方运送约700万石盐(就盐而论,1石=50斤,即约30千克)。南北中国之问存在的这样一种便利的联系对其商业纽带的形成产生了广泛影响,因为,运河也可作为私人贸易的渠道而发挥作用。

运河的最北一段(即汴河),夏季的洪水和冬季的低水位导致河底沉积了厚厚的淤泥,再加之冬季河表结冰,这迫使其一年之中的运输中断长达六个月。再者,这一段还有官员对运输实施监督。除这一段之外,运河的中段和南段(山阳渎和江南河)对私人船只都是开放的。在运河中段沿岸的楚、泗、扬、真四州建立了四座大仓,以便接收和向北转运来自南方的税米以及向南转运产自淮南和两浙沿岸的盐。整个北宋时期,使用私人船只运送盐和税米的做法越来越普遍,伴随着这一变化,运河上主要的堰和闸得到了重大的改进,其目的就是便于较大船只通过和定期往返。这些改进的主要受益者是私人船户。这些船户来自长江流域,具有60—80 吨离岸价格(FOB)的缔约能力[5],此时已能够承担远至山阳渎北端的风险了。官营运河运输的私有化在公元1104年前后更为深入。此时,淮南和两浙的盐向长江流域的配送,由官府同时控制运输与销售改为在官府间接控制下由商人来运作。在这种安排之下,盐商将航行至开封,首先购买盐引并一次性预付至其卖地的行程中要征收的商税。然后,他们会去生产地以盐引换取盐,接着再继续前往他们的卖地。不必说,这种安排确保了政府收入的稳定增长,同时扩大了盐商以及由他们雇佣的船户的活动范围。

由于金人的入侵和北中国的陷落,宋朝丧失了运河最北的一段,而中段则遭受了严重破坏,结果,内河运输网络越来越小、越来越单一,而且其主要生命线由人工运河转向航运环境不稳定的江河——长江。此外,从削减运河维护费用节省下来的收入不得不用来维持一支军队和进行长江沿岸的守卫,因为长江人海前的最后l000英里与金人的边界、军队的要塞以及宿营的骑兵接近,非常危险。如此一来,未因宋朝北方领土的丧失而受到较大影响,保持相对的安全免遭更多进攻的唯一一段运河是长江三角洲内部的一段,即江南河。它的支线起于明州(宁波)港,终至杭州。在南宋时期,北宋大运河系统中最短的一段不仅容纳了源源不断的驶往杭州的船只,而且构成了一个新的全国水上运输系统的中心一环,将繁荣的长江航运与东南沿海高利润的海外贸易连在一起,在当时便利了南中国内部剩余谷物与其他产品的循环流通。它还使商人们在帝国南部地区以及日本、东南亚的富庶港口获得了贸易机会,从而弥补了他们在北方市场上的损失。

二、为行商提供的买卖设施

事实证明,在利用商业机会和南中国水路资源方面,南宋初年的商人是足智多谋的。作为行商和牙行,他们为自己塑造了与众不同的新角色,并日益表现出了多样化的职能。他们创造性地并广泛地使用多种金融和销售的惯例来扩大自身获得资本的途径,同时还更加高效地对其加以使用。尽管这些惯例中有许多早在12世纪之前就出现了,但是作为例行的习惯,它们在l2世纪的史料中方才出现。这些惯例显示了商人们如何在一个日益商业化的经济体中扩大其金融联系的范围以及制定在县治以下分销其产品和服务的新方式。纸币《在这些金融创新(financial innovation)中最为人所熟知,也是在宋以前产生的:开始是作为9世纪长安的道一级政府向商人发行的飞钱,然后在公元l024年的四川发展成为国家印刷的钞票[6]。不过,在唐朝末年以前,纸币也由从事长途贸易的私商草创并在他们之间进行交换。私人对纸币的使用在11世纪得到了扩大,当时,有16位商人在四川的成都地区开始有规则地使用交子和便换[7]。

12世纪的资料还显示,从事长途贸易的商人设计了一套出色的商业惯例和制度安排来扩大其贸易。信用可以通过当地的掮客们,即牙行来获取;包含代理委托条款的期货契约(future contracts)在收购产品之前就已签好[8];商业合伙变得更为常见、更为复杂。到l2世纪中叶,这些惯例的形式还有“纠合伙伴”、“连财合本”以及没有合本的同类贸易联合会等。

这些契约安排有时可能相当不平等。例如在北宋,富裕的一方可以用一种欧洲中世纪的康曼达契约(commenda)的方式投资于行商的国内市场活动[9]。在11世纪的开封,“凡富人以钱委人,权其出入而取其半息,谓之行钱。富人视行钱如部曲也”[10]。然而,到了l2世纪后半叶,这样的借款者开始得到较好的待遇。一位荆湖北路的土著因其商业管理技巧而在长江中下游地区享有盛名,他曾受一位杭州富人的委托,以l0万贯钱投资于他认为合适的领域。三年之内,他将其投资人的基础资本翻了一番。在将利润上交给其投资人之后,他继续将这笔基础资本扩大为原来的三倍。但是就在此时,他的投资人去世,所以他返回杭州以示吊唁并将全部的30万贯资本移交给这位投资人的女婿。作为回报,他从其女婿那里得到现金报酬,大约为总数的l/3[11]。

对国内市场的如此安排也对投资于海外的贸易活动适用,l2世纪的福建人从事的海外贸易便是一例。利用在海外获得的财富,福建人亲自为某些航行领航便有利可图。其他一些商业投机则委托给商业管理者(行钱)。例如,在公元1178年的一次航行中,一位管理者兼船长乘着一艘远洋帆船出发,船上配备了在一名火长领导下的38名船员,十年后他带着百分之几千的利润回来[12]。后来,在晚明和清代,用来指代这种集管理者和船长于一身之人的词语是“出海”[13],相当于英语里的“押运员(supercargo)”。

其他类型的商业合伙包括投资不等额资本的商人群体。例如,在12世纪晚期的荆湖南路和荆湖北路,一个广阔的米商网络定期地将小贩和米船经营者与大规模米业经销商及其船只联系在一起[14]。相比之下,某些商人一般与其他具有大致相当的金融地位的商人从事投资合伙,而且这种合伙关系的维系通常不超过三年。洪迈(1123—1202)列举过很多有关这些安排的例子,例如,公元1194年杭州的茶贩与常熟县和苏州的30个合作者合伙[15];由l2个结伴而行通过广南东路的商人组成一个群体[16];一个来自福建长乐县的富人向北航行至浙东路与其他想要将其购买的布卖到福州的大量商人合伙[17]。士大夫叶适(1150—1223)谈到过一位台州的行商,他通过投资以及与其他各类商人的合伙中获得的利润而致富[18]。另有一些富人愿意参加时间稍长的合本投资计划,即开办僧人的长生库以规避缴税:“鸠集富豪,合力同则,名曰斗纽者,在在皆是。尝以其则例言之:结十人以为局,高下资本自五十万以至十万,大约以十年为期,每岁之穷,轮流出局,通所得之利,不啻倍徙,而本则仍在。初进纳度牒之实,徒遂因缘射利之谋耳。”[19]

这些共同投资的合伙运作被描述成数学问题而保存在秦九韶于公元l247年出版的《数书九章》中[20]。尽管它描述的交易可能比一个世纪前发生的那些要更加复杂,但这本书在实质上涉及了投资和分红的种类,所以它如果还没有在11世纪产生则无疑应在12世纪产生。当时还存在着四方合伙,在一次东南亚的贸易活动中共投资42,4万贯钱。各方的原始资本由像金银等贵金属、盐和钞等商品以及有免税权的度牒组成,但是总计资本的数量因人而差异较大,多达八种。同样,各方获得的利润份额也相差很大,明显与其在总投资中的份额成比例。尽管社会和家庭纽带起初能将合资人凑在一起,但这样的纽带即使存在,在投资人最终盈亏的份额方面也几乎发挥不了什么作用。

与秦九韶的数学问题提供的数据留给我们的印象相左,长距离的投资或海外贸易并不限于大规模投资人,比如,由东南沿海的商人引导的海外商业活动当中,有大量相对贫穷之人进行小股资金的投资。根据13世纪的官员包恢所述,许多中下等户根据一种名为“带泄”的惯例,每人结托海商少或十贯多或百贯以进行海外投机活动。这些投资人或是海商的同乡,或可能是海商的亲戚等等,他们在那里的小股投资达到这样一个数字,以致包恢认为他们对铜钱外流出中国负有部分责任[21]。当地人这种把货币和商品结托于海上相识之人以牟利的做法,在南宋时期被称为“附搭”。有意思的是,这种做法以同样的名称存在于晚明以及清代的厦门地区[22]。

另外一个商业上的突破(尤其是在南宋时期),是长江流域市场的扩大。尽管南宋时期没有如同北宋朝l077年的材料(这一内容将在下一部分讨论)那样地全国记载留传下来,但还是有大量的文献证据证实了小规模市场的大量增加。对于一般的旅行者来说,这些市场可能在大城市之郊最为引人注目,ll世纪时它们就已经于那里存在着了。在公元1072年,离杭州作为南宋的首都从而达到其鼎盛还有很久,杭州的仓库已被一位沿着钱塘江两岸全线游走的日本行僧描述下来[23]。南宋时,据报告其郊区有大型的商人仓库区的主要城市包括镇江、建康(今南京)以及鄂州(今武汉)。

不过,在宋代统治的第二个一百年里,正是农村仓库的广布显示了商业渗入中国农村经济的程度,而这些仓库通常与客栈、仓储业(塌坊)结合在一起。与常理不同,乡村虽然远离贸易和运输的主干道,带有客栈和仓库的农村居民点却星罗棋布。12世纪中叶,在金人统治下的北中国,不到五十里的一段路程能让一个人走过两个甚至三个有居民区——那里有客栈——的县治[24]。在同期的南中国,如在江南西路,这样的村落经常有仓库并发挥着农村市集的作用,即使其集日是断断续续的。他们的旅店一般包括为行人服务的饭店、为行人的车马准备的马厩以及为储存货物而设的仓库,这些货物可以一直储存在仓库里直到被其他商人买走。店主安排了这些交易,故而同时充当了牙人,他们有一个汉语称谓是“店主牙人”,可谓恰如其分。店主被衙门要求登记其姓名以及其店名、地址和交易的类型。作为回报,他从衙门获得一块木制的执照,该执照授权他作为一名商业中介人。

正如洪迈在其名作《夷坚志》里所生动记述的,这些客栈的经营者作为委托代理人与行商有密切的合作。例如,位于江南西路的多山的抚州,有一位名叫陈泰的商人,经营一项利润很高的生意,即买卖由抚州及其临州——吉州的村户织成的亚麻布。为了取得这些布,陈泰预付一笔款项给中介网(驵侩),将当地生产的亚麻布存于他们的村店(rural inns-cum-warehouse)中,直到陈泰每年冬天旅行至此,顺便将这批货物捎回家。一位这样的驵侩用他在与陈泰做生意赚得的500贯钱建起了一座能容纳几千匹亚麻布(这是陈泰的年收购量)的仓库@。其他店主也愿意独立监管坐商留给他们照看的货物的销售。某些坐商从浙东海岸的宁波出发远行千里至长江,根据信用购买或信用销售契约将其货物留在店内。通常,他们根据长期信用将其货物委托给经营规模相对较大、值得信任的仓库主人。事实证明,这些仓库主人热心于独立销售这些货物从而一跃致富。

南宋时期,这些附带仓库的店在乡村里广泛存在,但其前兆在1069年的新法中有反映。新法引进了免役法,该法案明确地试图去找寻并登记农村的非农产业然后对其征税,包括质库、房廊、停塌、店铺、赁船、租牛以及酒坊。因此县令督责村中的耆长调查并报告旅店、仓库或者酒坊的营业或关闭情况[26]。于是,所有上述这些场所或被官方列入家庭财产(家业物力、营运、艺业)或被列为“伎艺”。

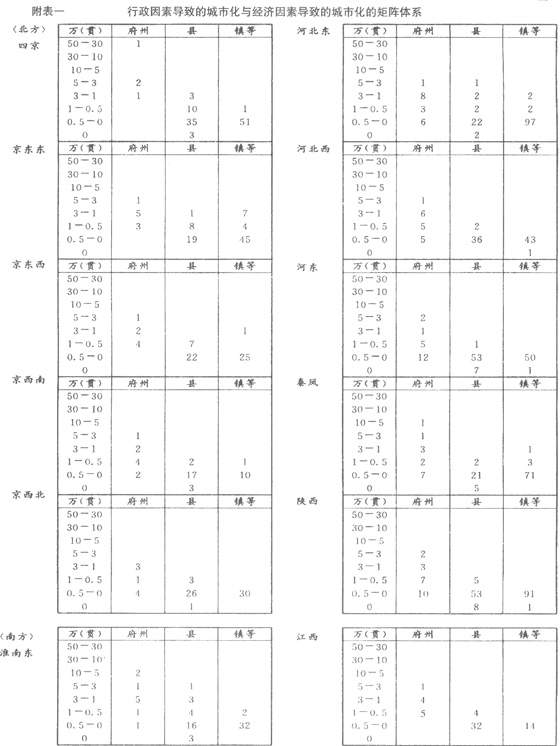

三、城市化[27]的新模式

以最先由秦汉时期制定的制度模型为基础,隋以及唐初政府制定了有关市场组织与程序的规则,这些规则与对乡村的均田制的规定一样(甚至比其更为广泛的实施)详细。它们规定的“坊市制”不仅把每个县的所有商业活动仅限于其治所之内,而且限于这个治所之内的一至两个区域中,在那里,官员能够严格地控制买者和卖者的活动和交易时间[28]。在隋唐王朝的首都,由政府任命并带有品阶的市场主管实际负责监管市场交易的各个方面:统一的货币价值、度量衡的精确度、对公平买卖的维持以及对牙人的控制和登记,但最重要的还是定价。尽管如此,在8世纪中期,即使在那些严格执行这样规定的地区,市场经营仍然让位于私人经济行为。这预示了在此后的一千二百年帝国历史里,中国经济主体的运行方式将发生根本变化。唐初的制度成功地实现了增加人口、扩大生产和贸易的最初目标。由于这个原因,它逐渐松动。换言之,7世纪早期的惯例适应不了这样一种经济状况,即到了8世纪中叶,不再需要国家作为区域和全国整合的唯一主体。相反,这种经济逐渐依赖于更高水平的私人交易与商业交换,比一个半世纪前所认为合适的或有利的水平要高。

如此一来,尽管初唐时期的市场组织的某些规则和规定比其他的要顽强,但它还是在8世纪晚期开始变化。唐朝政府发现,它们很难大力维持其早期对各县只能有一处市场且须位于县治的要求。从9世纪开始,划分官方指定市场区域的边界并将其与居住区分离开来的惯例瓦解了。在首都,因为街道被专业化的商人控制,这种情况尤其突出。至迟在11世纪,有形的分区壁垒已彻底消失了,代之而起的是一种更为自由的街道模式。在这种模式下,贸易实际上可以在城中或郊区的任何地方进行。因此,像唐朝旧都长安这样的大城市的居民区冲破了城墙和城门的限制而溢出到郊区。在商业活力方面,郊区繁荣的市场有时可与市中心相匹。大批中小城镇和集市远离了甚至超乎常规地远离了州县治所的城墙,而意外地出现在离村庄及其剩余物品产地更为接近的地方。这些交易场所构成了一个经济层级(economic hierarchy)中的较低一级。这个经济层级逐渐不同于唐帝国的行政等级,也不同于9至10世纪取代帝国统治的藩镇的行政等级。在这里,值得提出一点:在公元780年代作为“两税法”的必要补充而于全国推行的商税认可了上述经济体中所发生的全面变化。商税有两种:住税(在宋代或更晚的时候也更多地被称为住卖税或落地税)和过税,前者是对发生在卖地的交易的一种征收,后者则是一种运输税。

幸运的是,我们拥有一组唯一的全国2060个税务的商税额的统计数字。它是由宋朝的政府人员于公元1077年整理出来的。这些税务的位置遍及从帝国首都及路治到州县治所,从市镇到集市(市、店、步、埠等)的广大区域。针对县治以下的小市场的税务大多设在政府管理鞭长莫及的地方。尽管如此,在所有税务,商税都普遍固定地按价格的2%收取过税,按价格的3%收取住税。因此,公元1077年税收额的数字显示了政府预期每年通过或发生在每个税务的贸易额和大致的贸易量。从商税的统计数字可以得出五个有关ll世纪贸易分布和贸易水平的大致结论:

首先,根据公元1080年的户数,南中国的商税额在1077年超过了北方,占全国的53%,比公元1061年一个类似的调查中所得的59%的份额稍低。考虑到南方拥有帝国2/3的人口,这种对南北中国税负的近乎平分似乎显得有点奇怪。然而,我们可以辨认一种与长江中下游地区的人口趋势相一致的商业活动模式从而对这种明显反常加以解释。四川所占的商税份额从公元l061年的28%下降到l077年的ll%,在同期的二十年里,虽然南中国的其他地区,尤其是长江中下游地区的商税额从0上升到1077年的34%。不过,下面这一点是很重要的,即在这同期的二十年里,北中国,尤其是京东东路、河北东路和永兴军的商税总额也以22%的速度增长。尽管军需供应可以说明某些份额的增长,相对来说,它与后十年的增长几乎无关而与前十年的增长则完全无关。换言之,中国的中部和东北部的手工业与商业经济(以蚕丝业、陶瓷业、金属业为主导)比其农业经济更富有弹性。

其次,首都开封的数额占全国的7%,几乎比下一等级的商业点——杭州高出近三倍。这种不平衡与这座城市在王朝经济中的中心作用以及帝国的商业层级有关。作为大约一万多名官僚及其家属和数不清的其他政府、军队及宫廷人员的居住地,这座城市令人羡慕。除此之外,11世纪晚期的开封还是官方储备与官方资金的储备库,从帝国各地区以及国外吸纳税收和贡品,尤其吸纳了其近百万居民在国内外的贸易额。在其北部是黄河和渭河,东部是广济河,紧贴其东南的是惠民河,然后,向南是汴河、大运河,最后是长江。宋代商税额最高的城市有20座,其中10座位于帝国的这个水运网络之中,尤其是坐落于其南支和北支沿岸。另外10座城市中,有7座位于那些主要水路的要道之上。最后,但并非最不重要的是,开封因位于京畿地区的中心从而相对容易获得帝国最发达的交通、安全、金融以及其他交易设施因而从中获益。帝国首都这个特殊的地位,对于开封的商业繁荣而言有多重要,这可以通过与经历了宋代一个世纪统治的唐都长安的命运之对比体现出来。到1080年,长安的人口与其在唐代的鼎盛时期相比减少了4/5,同时,其商业集中度大为下降。即便在1061年税额的基础上以每年45%的速度增长之后,长安1077年的商税额还是排在全国的第十六位,在北中国的城市中则位列第五。

宋王朝努力维持其首都的基础结构当然有其代价。这些代价包括对周边地区的森林的采伐以及从黄河分水到汴河所造成的破坏性后果。不过,与唐朝在为其首都居民提供日常必需品中所遇到的持续的物流和环境问题相比,我们必须承认,宋王朝的努力是一个成功。到12世纪初,开封近乎百万人口中的绝大多数居住在里城,其周长不到唐长安城外郭城周长的1/3,只有11.26公里。这就是为何宋代首都的人口冲出过于拥挤的城区扩散到城门外广阔郊区的原因之一。

再次,另外126座宋代城市分摊的税额,再加上开封的税额,共占全国税额的42%。这126座城市全部是州或路的治所,因此显示了其高度的行政管理级别与商业活动的密切对应关系。这些治所中税额最高的27个,各自每年征收约30000贯,预计占全部税额的l5%,余下的99座治所占了22%。令人惊讶的是,淮南有3座州治忝列于这27座税额最高的治所之中,另有9座州治属于余下的那99座治所;这l2座治所预计每年提供358590贯钱。然而,正是两浙和河北具有数量最多的税务,因此征收税额最高。这个数据显示一个地区排序:两浙路最高,然后依次是河北东路、京东东路、淮南东路、京东北路和永兴军。如果我们将两浙路与河北东路的大、中、小城市中心的税收总额与其在行政层级中的等级对照一下,我们就会得到一个明确的对应关系。

同时,如果我们集中关注与行政地理相对的自然地理,就会发现,9座拥有最高商税额的城市主要是位于杭州至开封段运河沿岸的州治(淮河地区的城市最为显著)和长江下游沿岸的城市。此序列中排在其后的l8座城市大多是位于北中国海岸或黄河沿岸的地区贸易与运输网络的中心以及土贡产地。最南部和西部地区很少在这18座城市中占据席位。排在这18座城市之后的99个地点当中,人们会发现多种多样的贸易中心。一个对我们有启迪作用的数额是河北西路的定州的税额,在因瓷器生产而闻名的诸州中,它拥有最高的商税额,足可引以为荣。

复次,县治的经济地位受到威胁。自帝国时代伊始,县治既是政府的行政中心也是商业中心。在整个宋代,确切地说是直到l2世纪,它们在官员和普通百姓的眼里确实保持着行政权威,经常吸引着富裕的、不事生产的消费者定居于其城墙之内。不过,从晚唐开始,县治逐渐丧失了作为当地产品(包括税收)的自然集散中心而具有的对地方经济的支配权。当地以及长途运输网络中的关键节点,在许多情况下转移到了其他场所,尤其是转移到了镇。 这些镇,即市镇,在晚唐时有多种起源,包括客栈,位于繁忙的河流渡口的集市以及由藩镇(在那时它们统治中国大部分的地方)建立起的约三十个军镇。宋初,军镇尤其遭受了来自政府要求其关闭的巨大压力。公元962年,政府指定县尉承担这些军事驻地的治安任务[29]。公元970年,宋朝政府禁止地方官任命其仆从或亲属来担任镇的军事指挥官或头领[30]。到了公元l011年,宋朝任命文武官员分担管理军事驻地的任务并将镇置于当地县令的监督之下。在许多州,例如在浙西路的湖州,约有3/4的市镇,在宋代统治一个世纪多一点的时问里被消灭了。随着时间的推移,北中国县境内的镇趋于合并,而那些南中国的镇经常在县界附近出现,明显与县境内人口分布的模式相左。

然而,到了公元1084年,有1837个镇得到了宋朝政府的承认。而且,大约与此同时,另外一项政府调查显示,在全国有20 606个更小的地方因坊场酿酒以及河渡钱而被征税。尽管这两个数字不包括所有知名的商业地区,但是如果将其相加,然后除以宋朝1102年时控制的1265个县,我们会发现,每县最少平均拥有近20个商业点,范围包括从镇到集市的各个层级。与唐初将所有的贸易仅仅集中于县治的一两个市场相比,这一数量变化最明显不过了。

此外,将镇和县治的商税额进行的对比还显示了它们在公元l077年前经济地位和经济作用方面所发生的质变。大概在宋代一半以上的路中,县治的商税总额与商业活动的水平比其市镇,甚至更小的商业点要低。另有一些帝国的地区,在那里县治根本不交商税。这些县里的最大的税收额由其市镇或甚至由市场承担了。因为与其他商业点相比,我们倾向于更了解县治的税收额,所以我们有把握假定县治以下的商业区的商业活动水平和商业额比仅由公元l077年的数字所显示的要高。

最后应该指出,商业从县治控制中的抽逃对行商向乡村的渗透有最为深远的历史意义。从唐后半期开始,诗人、甚至画家开始怀着新奇感描写南中国的农村市场和小镇。大致同一时间,中国北部和中部的带有商业设施的居民点数量激增,这开始吸引官员们的注意力。这些居民点的名称因地而异。在中国北方,最常用的专有名词是店(商店、旅馆)和市(市场),而在中国的最南部,虚市是优先使用的专有名词,此外还有会、铺和市。中国中部的市场点,如长江流域的市场点,既使用北方的称呼也使用南方的称呼。但无论使用哪个专有名词,这些农村市场和小市镇通常因一个或更多的旅店而得到便利。这些旅店经营客栈、仓库、停车设施以及饭店,为行商提供了方便。

在这篇文章的开头部分,笔者以公元742年和1080年[31]人口数字的粗略对比开始了讨论,这种对比既是全国层次上的也是区域层次上的。在这三个世纪里,全国人口增加了两倍,这一直被认为是史无前例的,尽管如此,我们还不得不注意,这一人口数量变化的过程也以地区之间的绝对差异为特征。那么,我们如何对经济体中产生的区域多样性进行解释?如此庞大的人口是如何被养活的?

历史学家通常更多地从生产而非分配方面回答这些问题:即可耕地的增加(或在低洼地建设圩田,或在山地里创造梯田来实现)、新稻种的采用以及新的农业工具和技术的传播等等。然而,我们有时仍感到疑惑不解。例如,我们发现东南沿海地区在这整整三个世纪里具有全国最高的人口增长率。尽管那里是有名的缺少可耕地的地方,但是其整个地区人口增长率是431%,仅福建地区的人口增长率就高达ll50%。此外,晚唐时期开始延续至整个北宋时期,出现了向福建的移民,起初涌向山地然后向海边低地扩散。因此,仅仅强调生产方面的解释可能是不充分的。我们确实拥有大量讲述有关人口抑制(population cheek)的证据,例如自然灾害、传染病以及各种疾病引起了帝国大部分地区的农业减产。然而,农业经济的这个方面尚未得到充分研究。

在这篇文章里,笔者主要细查了分配方面可利用的材料从而试图说明在宋代可以被称为“具有丰富多样性的总体经济的大高潮”问题。在唐宋时代的商业发展的基础上,存在一个水运交通方面史无前例的技术突破。正如笔者所表明的,因为中国地表的3/4为山地所覆盖,所以生产、交换与居住集中于河流沿岸地区,即河盆地区(drainage basin),是非常自然的。河流系统形成了交通运输的动脉,克服了由几座大山脉阻断而形成的自然障碍。不过,南方的水路系统,包括海上运输,其禀赋远较北方的要优越,但直到隋朝统一之前,它尚未开发出其真正的潜力。隋、唐以及北宋对大运河的使用在中国历史上第一次为各种水路系统的整合赋以推动力。

这种全国的运输尤其是水运上的改进的最大受益者是行商群体以及受其雇佣的船户。唐朝政府对小股行商活动的反应是,在公元780年代开始对其征收商税。随着行商活动的扩大,其成员发明了许多新的条例,例如交子、交引和便换等金融创新。他们制定了像商业合伙、共同投资合伙以及类似于康曼达契约的安排等行业制度。有意思的是,这些发明与长途贸易,尤其是远洋贸易密切相关,但是笔者没有篇幅详述这种关系。随之而来,像“附带储存商品的仓库的客栈”和功能齐全的货栈这样的商业设施不仅在较大的城市中心也在乡村各处的小镇和市场上繁衍起来。不必说,依靠这样的设施,行商得到了比以往便利得多的渗入农村地区的机会。

宋代大中心城市的发展构成了当时显著的经济高潮的另外一个方面。笔者使用公元1077年商税额的数据追溯其趋势。除了再三提到的经济繁荣的开封(拥有帝国最高商税额的地区)、商税额第二高的杭州和其他同时作为路和州治所的较大城市之外,在商税额排行榜上占据了高位的是那些未被赋予行政权的地方。毫无例外,它们都位于地区内的水路交通十字路口。在宋代城市化方面非常有意思的是“中心地”(central place,即在纯自给自足的村庄的级别以上的居民点)层级模式的转变。在初唐以前,城市中心的最低一级是县治。从唐中期开始,市镇雨后春笋般地出现了,因此在“中心地”内形成了一个全新的垂直模式。这个剧变还意味着商业贸易进一步渗入农村,表明社会上所发生的变化已经使得将城乡简单明了地进行两分的观念几乎过时。

注释:

[1]梁方仲:《中国历代户口、田地、田赋统计》,上海:上海人民出版社,l980年;R.Demberger &R.Hartwell,The Corerminol Characteristics of Political Units and Economic Regions in Chino,Ann Arbor,1983.

[2]此实为l083年的数字,参见梁方仲:《中国历代户口、田地、田赋统计》,第l24页“甲表32”。——译者注

[3]“巨区”是经济地理学的分析工具,用于对限制条件下的区域系统差异所进行的比较。将其用于帝制时代的中国之时,整个帝国疆域将被分成8个或9个“巨区”。在本文中,笔者将宋代的疆域分为7个巨区:北方、西北、长江上游、长江中游、长江下游、东南沿海和岭南。除了“巨区”之外,笔者还使用了“北中国”和“南中国”的概念。北中国指的是四川,即秦岭、淮河以北的广大地区,而南中国代表全部疆域中的余下部分(需要注意的是,实际上,作者的“中国”概念仍然比较局限于宋朝政府实际控制的版图——译者补注)。

[4]《旧唐书》卷九十四《崔融传》,北京:中华书局,l974年,第2998页。——译者注

[5]作者这里借用了当代的贸易术语。FOB是Free on Board的缩写,它是指当货物在指定的装运港越过船舷时,卖方即完成交货。这就意味着买方必须从该交货点起,负担一切费用和货物丢失或损坏的风险。——译者注

[6]指的是交子、会子。——译者注

[7]《续资治通鉴长编》卷一○一“天圣元年十一月戊午”条:“初,蜀民以……铁钱重,私为券,谓之交子,以便贸易,富民十六户主之。”(北京:中华书局,2004年,第2342页)——译者注

[8]期货契约是在有一定规则的交易所内,购入或卖出某商品的契约。——译者注

[9]10世纪前后意大利航海贸易当中广泛采用的契约(有人认为其最早的前身可能是穆斯林的一种商业惯例),一般被认为是有限合伙制的起源。——译者注

[10]廉布:《清尊录》,见陶宗仪编:《说郛三种·说郛一百卷》卷十一,上海:上海古籍出版社,1988年,第一册第224页。——译者注

[11]参见洪迈:《夷坚三志辛》卷八《申师孟银》,北京:中华书局,1981年,第1446页。原文为:“枣阳申师孟,以善商贩著干声于江湖问。富室裴氏访求得之,相与欢甚,付以本钱十万缗,听其所为。居三年,获息一倍,往输之主家,又益三十万缗。凡数岁,老裴死,归l临安吊哭,仍还其赀。裴子以十分之三与之,得银二万两,买舟西上。”据此,在报酬的份额方面,作者的理解与原文稍有不同。——译者注

[12]《夷坚三志己》卷六《王元懋巨恶》,第1345页。原文为:“淳熙五年,使行钱吴大作纲首,凡火长之属一图帐者三十八人,同舟泛洋,一去十载。……获息数十倍。”——译者注

[13]参见《台湾私法商事编》第六章《海商》,第二十二“随船清单”,台北:台湾大通书局,l987年,第289页。——泽者注

[14]《叶适集》卷一《上宁宗皇帝札子二》,北京:中华书局,1961年,第1册第2页。原文为:“江湖连接,无地不通,一舟出门,万里惟意,靡有碍隔。民计每岁种食之外,余米尽以贸易。大商则聚小家之所有,小舟亦附大舰而同营;展转贩粜,以规厚利。”——译者注

[15]《夷坚支庚》卷四《奔城湖女子》,第ll67页。此条记载,绍熙五年六月七日,“临安茶商沈八,偕伴侣三十辈负担到其门(常熟县蒿塘谈家)少憩”。——译者注

[16]参见《夷坚三志己》卷四《燕仆曹一》,第l333—1334页。此条记载,淳熙十六年(1189),曹一在连州杀死l2个商客。——译者注

[17]参见《夷坚支戊》卷一《陈公任》,第l059页。此条载:“陈公任者,福州长乐巨商也。”淳熙元年,众商议云:“‘福清东墙莫少俞治船,欲以四月往浙江,可共买布同发。’如期而行。”——译者注

[18]《叶适集》卷十五《林伯和墓志铭》,北京:中华书局,1961年,第2册第288页。据此方墓志铭记载,林鼐(即林伯和)的父亲林兴祥,赠宣义郎。“宣义少贫,业行贾,同贾分获筹钱竞,欢饮乃去,宣义徐覆之误多著千,追还于途。”——译者注

[19]《宋会要辑稿》食货七○之一○二,北京:中华书局,1957年,第七册第6421页。——译者注

[20]秦九韶:《数书九章》卷一七《市物类·均货推本》,《丛书集成初编》,上海:上海商务印书馆,l936年,第1273册第421—422页。原文为:“问:有海舶赴务抽毕,除纳主家货物外,有沉香五千八十八两,胡椒一万四百三十包(包四十斤),象牙二百一十二合。系甲乙丙丁四人合本博到。缘昨来凑本,互有假借。甲分到官供称,甲本:金二百两,盐四袋,钞一十道;乙本:银八百两,盐三袋,钞八十八道;丙本:银一千六百七十两,度牒一十五道;丁本:度牒五十二道,金五十八两八铢,已上共估值四十二万四千贯。甲借乙钞,乙借丙银,丙借丁度牒,丁借甲金。今合拨各借物归元主名下,为率均分上件货物,欲知金银袋盐度牒元价,及四人各合得香椒牙几何。”——译者注

[21]参见包恢:《敝帚稿略》卷一《禁铜钱申省状》,见《文渊阁四库全书·集部·别集类》,台北:台湾商务印书馆,1986年影印本,第ll78册第714页。原文为:“又其次,海上人户之中下者,虽不能大有所泄而亦有带泄之患。而人多所不察者,盖因有海商或是乡人,或是知识,海上之民无不与之相热。所谓带泄者,乃以钱附搭其船,转相结托,以买番货而归,少或十贯,多或百贯,常获数倍之货。……此一项乃泄漏之多者也。”——译者注

[22]参见“中央”研究院历史语言研究所编:《明清史料》丁编第三本《部题福督王国安疏残本》,台北:维新书局,1972年再版,第十册第298页b。此题本中提到,康熙二十二年(1683)六月,厦门镇总兵官查处的鸟船上的货物清单中有一项为“附搭货物”。——译者注

[23]成寻:《参天台五台山记》卷一“熙宁五年四月十三日壬戌”条,石家庄:花山文艺出版社,2008年点校本,第l0页。原文为:“未时,杭州凑口。津屋皆瓦葺,楼门相交。海面方叠石高一丈许,长十余町许,及江口。河左右同前。大桥亘河,如日本宇治桥。”——译者注

[24]参见徐梦萃:《三朝北盟会编》卷二四四引张棣《金虏图经》,上海:上海古籍出版社,l987年,第1756—1757页。——译者注

[25]洪迈:《夷坚志支癸》卷五《陈泰冤梦》,第1254页。原文为:“抚州民陈泰,以贩布起家。每岁辄出捐本钱,贷祟仁、乐安、全溪诸债户,达于吉之属邑,各有驵侩主其事。至六月,自往敛索,率暮秋乃归,如是久矣。”在这些驵侩中,有一个名为曾小六的,“初用渠钱五百千,为作屋停货,今积布至数千匹”。——译者注

[26]《作邑自箴》卷三《处事》第l5页b,《四部丛刊-续编》第49册。原支为:“(村)内寺观、店(字)、亭馆、倒塌、酒坊、客店开闭,仰即时申举,以凭于簿。”——译者注

[27]作者使用的单词是“urbanism”,英文的意思主要是指城市居民生活,“urbanization”才是指城市化。但考虑到在附表中作者用了日文“都市化”(即中文“城市化”的意思)以及作者其他已有中文论著中出现的同义名词均为城市化或都市化,故这里也暂且译为“城市化”。——译者注

[28]参见《唐会要》卷八十六《市》,“景龙元年十一月敕”,北京:中华书局,l955年,第1581页。——译者注

[29]参见《宋会要辑稿》职官四八之六0,第四册第3485页。——译者注

[30]参见《续资治通鉴长编》卷一一。“开宝三年五月戊申”条,第246页。太平兴国二年(977),宋太宗重申此令,“诏藩侯不得差亲随为镇将”。见《宋会要辑稿》职官四八之九二,第四册第3501页。——译者注

[31]应为1083年。——译者注

张天虹 译,原载《经济史》2009年第6期