楚人源于关中平原新证

——以清华简《楚居》相关地名的考释为中心

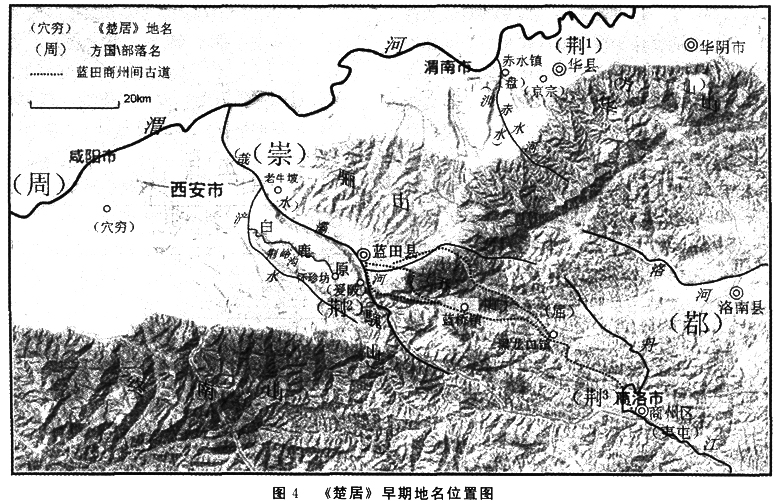

【内容提要】楚人(族)的起源地及其迁徙路线问题,是一个长期困扰楚史研究者的艰难研究课题。清华简《楚居》的面世,为该问题的解决提供了可能。本文在既有楚人源于关中平原观点的基础上,指出《楚居》12个早期地名皆在今陕西省境内:“畏阝山”即蒉山,在蓝田县境;“穴穷”即镐京,在西安市西;“乔山”即峣山,在蓝田县与商州区之间;“爰陂”即原陂,在蓝田县境;“洲水”即灌水,今赤水河;“方山”即华山,今华山山脉;“盘”即蕃,“京宗”即郑荆,皆在华县境;“哉水”即兹水,今灞河;“屈”即冢,今商州区境;“都”即上都,在洛河、丹江上游;“夷屯”即丹阳,今商州区境。这些地名位置的落实,为楚人源于关中平原的观点提供了新的证据,为楚文化之谜的破译奠定了新的历史地理基础。

【关键词】《楚居》;楚人;关中平原

【作者简介】周宏伟(1965—),男,湖南宁乡人,陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院陕西省“三秦学者”特聘教授,湖南师范大学资源与环境科学学院教授,历史学博士,主要研究方向为中国历史地理。

楚人是我国古代的重要族群。关于楚人(族)的起源地及其迁徙路线,可以说是一个长期困扰楚史研究者的艰难研究课题。早在距今2000年前后的汉司马迁撰《史记·楚世家》、班固撰《汉书·地理志》时,对于楚人(族)的起源地及其迁徙方向就已经模糊不清[1]。到本世纪初,学术界关于楚人(族)的起源地探索归纳起来存在四大说法,即中原说、土著说、东方说、西方说。所谓中原说,即是说楚人为从中原河南地区南下的。如有学者根据《左传》中的有关文字记载,认为楚人的先世祝融原居于河南新郑一带,因而楚族最初起源于河南中部[2]。有学者依据司马迁、屈原留下来的文字,认为楚族的祖先是颛顼高阳氏,而颛顼高阳氏的活动区域被认为是在今河南濮阳一带[3]。所谓土著说,即是指楚人起源于江汉地区的本地土著。这是近年最为流行的看法。如俞伟超认为,江汉平原的大溪文化、屈家岭文化和湖北龙山文化等原始文化是楚文化的祖先[4],楚之先祖应为荆楚地区的土著居民,属于苗族或苗蛮集团[5]。严文明认为,楚文化应是从长江中游地区孕育起来的[6]。杨权喜认同楚民族是江汉民族一支的观点[7],李玉洁也指出楚族本是活动在我国江汉流域的一个古老部族[8]。所谓东方说,是说楚人来源于东夷及江汉平原以东区域。如胡厚宣认为,楚族“最初之来源,则当自东方,盖与殷商夷、徐本为同族者也。”只是由于周民族对东方的压迫,楚祖祝融(即陆终)等东方(指黄河下游流域)民族遂多相率南迁[9]。郭沫若认为“楚本蛮夷,亦即淮夷”[10],而淮夷是生活在今黄河下游至淮河流域一带的。所谓西方说,是指楚人来源于我国西北乃至西亚地区。如姜亮夫认为楚之先祖为颛顼高阳氏,其发祥地在“昆仑之麓”的“西徼若水”[11];岑仲勉则在批评楚民族东夷说的基础上,认为楚之先祖与西亚拜火教有密切关系[12]。尽管论者各执己见,莫衷一是,但无论如何,这些看法对后来研究者能够给予不同程度的启示。当然,这些看法的缺陷也是明显的,即由于时代条件的限制,论者主要是通过对文献的不同理解和取舍来进行分析,而大多没有能够把文献释读与考古遗址材料、历史环境面貌真正科学、合理、严格地结合起来。因此,其说服力也就十分有限。

最近,有学者通过对新出土的新蔡楚简疑难文字的释读,结合现有文献记载、考古材料和历史环境等,指出楚人先世原居于关中平原的华山北麓一带,并因此建立了楚都迁徙的时空体系[13]。这是一种全新的看法,为前人所未及,受到一些学者的关注,并得到少数学者的认同。但是,可能由于楚史学界受到传统看法的影响太深,或者由于这个新看法提出的时间不长、了解的人不多,总之,至今楚史学界的绝大多数学者对这个新看法好像并没有特别在意。我们知道,要检验一个学术观点的正确与否,需看这个观点是否科学地反映了客观事实与存在。笔者以为,如果楚人源于关中平原的新看法是正确的,那么,这个新看法应该可以为新近公布的清华简《楚居》篇相关内容的释读难题提供钥匙。情况是不是如此呢?

众所周知,清华简是指2008年7月清华大学校友捐赠人藏清华大学的一批战国时期竹简,而《楚居》为其中一篇。《楚居》篇由于详细记载了楚国起源、楚王世系及历代楚王定都地点,被认为对研究楚历史地理和文化考古工作具有重大价值[14],因而,引起了楚国历史地理问题研究者的极大关注。2010年底,随着《清华大学藏战国竹简(壹)》一书的正式推出,学者们终于得以一睹《楚居》篇[15]的全貌。然而,让学术界颇为失望的是,《楚居》这篇长达600余字的文献,竟然涉及30多个地名,而这30多个地名中,除几个在传世文献、此前的出土文献中出现过外,绝大部分地名闻所未闻。显然,这些古地名的位置能否落实,会直接影响到这篇文献的史料价值高低,也直接关系到楚人来源等疑难问题的解决。应该说,研究者们对于《楚居》篇文字的考释成果相当令人称道,但是,对于其中的地名,尤其是早期地名的今地落实,好像遇到不小的困难。例如,从目前已有的研究成果[16]来看,研究者们关于这些早期地名的解释性文字虽不乏新见,但解释牵强、值得商榷之处甚多(参见后)。之所以出现这样的情况,笔者以为可能与研究者们的传统学术视野有关:研究者们仍然习惯于把他们的注意力放在中原地区,放在春秋战国时期楚人活动的中心区江汉平原及其附近一带,而这往往是很容易束缚住研究者们的思维的。其实,只要我们的学术视野能够放得宽广一些,那么,前述楚人源于关中平原的新看法,就确实能够为清华简《楚居》篇早期地名的考释找到可靠途径。本文即是基于楚人源于关中平原的新看法而进行的。

为研究的方便起见,在进行考释前,不妨节录《楚居》篇中关于楚人起源及其早期历史的部分文字[17]如下(宽式):

季连初降于畏阝山,抵于穴穷。前出于乔山,宅处爰陂。逆上汌水,见盘庚之子,处于方山,女日妣隹,秉兹率相,詈由四方。季连闻其有聘,从及之盘,爰生<纟呈>伯、远仲,毓徜徉,先处于京宗。穴合迟徙于京宗,爰得妣列,逆流哉水,厥状聂耳,乃妻之,生侄叔、丽季。丽不从行,溃自胁出,妣列宾于天,巫咸该其胁以楚,抵今日楚人。至酓狂,亦居京宗。至酓绎,与屈紃,思鄀嗌,卜徙于夷屯,为楩室。室既成,无以内之,乃窃鄀人之犝以祭。惧其主,夜而内尸,抵今曰夕,夕必夜。至酓只、酓是<黑旦>、酓樊及酓锡、酓渠,尽居夷屯。

这段文字涉及到12个地名,即畏阝山、穴穷、乔山、爰陂、洲水、方山、盘、京宗、哉水、屈、鄀、夷屯。这些地名中,都虽在传世文献、器物铭文中出现过,但具体位置不很清楚(参见后),而其它地名在传世和出土文献中都没有明确发现过。基于此,下面的考释就大致依据《楚居》篇中地名出现的时空顺序展开。

一、畏阝山、穴穷、乔山与爰陂

1.畏阝山即蒉山

“季连初降于畏阝山”是《楚居》篇首句,说的是畏阝山为季连的出生地。李学勤[18]认为畏阝山应即“騩山”,见于《山海经·西山经》中,即所谓“(三危之山)又西一百九十里,曰騩山,其上多玉而无石,神耆童居之”。这是基于晋郭璞“耆童”即楚祖“老童”之说而推衍出的结论。显然,李文的解释是有相当道理的。因为,畏阝从畏得声,騩从鬼得声,皆在微部,而先秦时代“畏”、“鬼”二字本是通用的[19]。但是,李文的解释仍然存在不小的疑问与缺环。其一,《西山经》中的騩山,明确是在“三危之山”之“西一百九十里”的。我们知道,“三危山”的具体位置学术界是一直有争议的,但无论如何,学者都认为三危山是在我国西部、今青藏高原边缘地区[20]。騩山既在三危山之西,并与之相邻,其位置自然应与之接近。大概正是考虑到这样的问题,李文只好舍《西山经》中的“騩山”位置于不顾,转而认定《山海经·中山经》中的“騩山”、“大騩之山”当今河南省新郑、密县一带的具茨山,为楚先祖的降生之地。可是,此《中山经》中的“騩山”,除了与《西山经》中耆童所居的“騩山”名字相同,李文并没有论证其与楚人先世有什么明确联系。其二,根据《楚居》篇季连见“盘庚之子”以及与其女儿结婚的记载,季连的生活时代可以确定在前14世纪中后期,因为,根据新定《夏商周年表》,作为著名商王的盘庚,其在位年代约在前1401—前1374年间,则其子应生活于前14纪中期。而楚祖老童的生活时代,根据现有记载来看,很难确定。比如,《山海经·大荒西经》中说:“颛顼生老童,老童生重及黎,帝令重献上天,令黎邛下地。”[21]《史记·楚世家》则说:“楚之先祖,出自帝颛顼高阳。……高阳生称,称生卷章,卷章生重黎。吴回生陆终,陆终生子六人,坼剖而产焉。”[22]由文献记载的矛盾不一可知,老童(卷章)虽被尊为楚之先祖,却是一个在后人记忆中已相当模糊的传说人物,而季连则不同,他显然是一个事迹比较清楚的历史人物,《楚居》的叙述由他开始就可以证明。可见,老童、季连二人的生活时代应当相距遥远,二人所居之地騩山与畏阝山尽管名称同音,但可能不是一处。应该说,早期楚人(荆人)在迁徙中命名地名的时候,确实喜欢使用发音近同的名字(实际上是地名通名的同音异记),如荆山、景山、京山之类。騩山与畏阝山确实有可能也属于同音异记地名。但是,我们显然不能因此就简单地以名称的类同来认定畏阝山的所在,来建立騩山、畏阝山二者之间的某种联系,否则,我们很容易跌入附会的陷阱。我们必须要考虑畏阝山作为楚先居地的时代背景和空间特征,这样,才有可能获得科学、合理的结论。

那么,季连降生的这个畏阝山何在?由于提出楚先人居地在今关中平原一带新观点的周文,所依据的是对新蔡楚简“昔我先出自邕(雍)、遣(商),宅兹沮、章(漳),台(以)选迁处”等一系列文献和有关考古材料、地理环境的深入、系统分析,因此,我们可以尝试着从关中平原一带去寻找畏阝山的所在。十分让人欣慰的是,在早期历史文献中,我们真的能在关中平原边缘地带发现畏阝山的踪迹。试看下述两条记载。

(1)《汉书》卷1上《高帝纪第一》上:

(元年)八月,沛公攻武关,入秦。秦相赵高恐,乃杀二世,使人来,欲约分王关中,沛公不许。九月,赵高立二世兄子子婴为秦王。子婴诛灭赵高,遣将将兵距晓关。沛公欲击之,张良曰:“秦兵尚强,未可轻。愿先遣人益张旗帜于山上为疑兵,使郦食其、陆贾往说秦将,啖以利。”秦将果欲连和,沛公欲许之。张良日:“此独其将欲叛,恐其士卒不从,不如因其怠懈击之。”沛公引兵绕晓关,逾蒉山,击秦军,大破之蓝田南。遂至蓝田,又战其北,秦兵大败。[23]

(2)《水经注》卷19《渭水》:

霸水又北,长水注之。水出杜县白鹿原,其水西北流,谓之荆溪。溪水又西北,左合狗枷川水。水有二源。西川上承魂山之斫盘谷,次东有苦谷,二水合而(东)[西]北流,迳风凉原西。《开山图》曰:丽山之西,川中有阜,名曰风凉原,在魂山之阴,雍州之福地。即是原也。其水傍溪北注,原上有汉武帝祠。其水右合东川,水出南山之石门谷,次东有孟谷,次东有大谷,次东有雀谷,次东有土门谷,五水合而西北,历风凉原东,又北与西川会。[24]

这两段文献中分别提到的“蒉山”、“磈山”,极可能就是季连的出生地畏阝山。蒉,从贵得声;磈,从鬼得声,皆见母微部,与畏阝的读音近同。《汉书·高帝纪》中提到的蒉山,显然距峣关不会太远,唐以来文献都说蒉山在蓝田(今陕西蓝田)“县东南二十五里”[25],实际上应就是今蓝田县城以南的蒉山。《水经·渭水注》中说到的“磈山”,明确是在风凉原之南的。古风凉原何在?过去学者们都以为风凉原在白鹿原南,其实这种认识是错误的。根据上述文字的意思,风凉原显然就是白鹿原,因为,其一,所谓源出白鹿原的长水、荆溪、荆谷水[26],也就是今纵贯白鹿原的荆峪沟(或俗称鲸鱼沟)。顺便说,荆溪、荆谷水、荆峪沟这些不离“荆”字的名称,似乎是人们对荆人生活历史的一种文化记忆;其二,所谓狗枷川水,就是今浐水,在白鹿原西、南,故当时也称“西川水”;其三,所谓与西川“右合”的“东川水”,位于风凉原东、北,也就是霸水;其四,上郦道元先引《开山图》(东汉荣氏撰)明确说风凉原在“丽山之西”,而稍后所引《三秦记》(东汉辛氏撰)则说“丽山西有白鹿原”[27]。丽山即今骊山,正在白鹿原东。(参见图4)可见,白鹿、风凉二原实为一地。白鹿原可能是较正式的名称,风凉原可能是民间称呼。郦道元之所以没有指出白鹿、风凉二原为一,是因为他本人并没有到过长安一带,只能根据手头的不同文献材料进行内容排比。类似的情况在《水经注》中甚多,本文后面还要涉及其它的例子。知道了风凉原与白鹿原为一原二名,也就知道了磈山的大致位置即在今白鹿原以南,而这与秦汉时蒉山的位置是重合的。可见, “蒉山”、“磈山”当为一山名称之同音异写。

如果“蒉山”(磈山)是楚先所长期居住的畏阝山,那么,在今蒉山北麓白鹿原南缘一带,应该会有季连时代前后所留下来的生活遗迹。如前所述,季连生活于前14世纪中后期,相当于商朝中叶。让人吃惊的是,在今蒉山北麓白鹿原南缘一带,确实有商代中期前后的遗址发现。试看下列材料。

(1)怀珍坊遗址,位于西安市蓝田县孟村乡怀珍坊村南侧,属夏和商早期、中期(殷墟一、二期)居住遗址。遗址面积约50000平方米,文化层厚0.4—1.4米。发现于1973年,1978、1982年陕西省考古所进行了两次发掘,揭露商代早期冶铜窑址1处,灰坑7个,竖穴土坑墓5座,出土陶器有簋、瓮、鬲、罐、豆、鼎、大口尊等,其纹饰有绳纹、篮纹、圆圈纹、涡纹、弦纹;铜器有鼎、刀、戈、锯等;另有石刀、铲、镞、磬、骨簇、锥、笄、卜骨、蚌镞、蚌饰等遗物。此外,还有属于夏代的二里头文化遗存。[28]

(2)郗家河遗址,1987年发现,位于蓝田县孟村乡郗家河村。遗址东西250米,南北100米,文化层厚约0.8—1.00米。出土有青铜钺、锛,陶器有盆、缸、豆等。属怀珍坊遗址的一部分,为商代早至中期居住遗址。

(3)黄沟东南遗址,位于蓝田县大寨乡黄沟村东南300米。面积不详,文化层厚0.5一0.7米。曾暴露铜器窖藏1座,出土商代晚期的饕餮纹簋、垂叶纹斧及锛、刀等。采集有泥质灰陶绳纹鬲、尊等残片。[29]

(4)郭村遗址,位于蓝田县安村乡郭村东,东部紧邻白鹿原断崖。属商、周居住遗址,面积约50000平方米,文化层厚1—2米。采集有泥质灰陶和夹砂褐陶片,纹饰有绳纹、弦纹、麻点纹等,器形可见商代的鬲、瓮和西周的鬲、罐、瓮等器物。[30]

从遗址位置来看,怀珍坊遗址、黄沟东南遗址、郭村遗址互相之间相距不远,可以说都是位于蒉山北麓、白鹿原南缘一带。从时代先后来看,夏、早商、中商、晚商以至西周都有,说明这些遗址之间应存在一定的承继关系。从文化性质来看,少量的夏代遗存属于二里头文化,大量的商代遗存是由只分布于关中地区东部的商文化二里岗期和殷墟文化发展而来⑥。尤其是怀珍坊遗址,时代大约相当于殷墟一、二期,这与季连的生活时代十分接近,而后述《楚居》所显示的季连与盘庚儿子之女联姻的情况(参见后),正好证明季连时代的部落文化面貌必定会受到盘庚迁殷后殷墟文化的强烈影响。

大概正是因为“蒉山”(磈山)附近是楚先民所长期居住活动的地方,因而,西近一带的秦岭山脉很早就被称为“楚山”。《战国策·魏策二·魏惠王死》篇中有所谓“楚山之尾”,皇甫谧释之曰:“楚山一名涌山,鄂县之南山也。”[31]《括地志》亦说:“终南山一名(橘)[涌]山,一名楚山。”[32]鄂县(治今陕西户县境)之南山、终南山即皆指今陕西省西安市南面的秦岭山脉。至于蒉山本身及东近一带的秦岭山脉,则多被异称为金山、景山、荆山。如晋潘岳《关中记》云,金山“在蓝田县南一十里”。[33]刘宋盛弘之《荆州记》说:

景山,在上洛县西南二百里,东与荆山连接,有沮水源出焉。其山一名雁浮山。荆山之首曰景山。雁南翔北归,遍经其上,土人由兹改名为雁山,又为雁塞山。[34]

晋上洛县治今商洛市商州区。此所谓“沮水”即后来的楚水,今丹江重要支流南秦河,在商州城区注入丹江。大约正是由于古代蓝田县南面的秦岭多习惯被称为荆山,以致元代学者骆天骧都错误地以为“蒉音荆”[35]。

2.穴穷即镐京

《楚居》篇说“季连初降于畏阝山”后,“抵于穴穷”,也就意味着季连在穴穷这个地方可能有过一段重要经历。因此,要考察穴穷的今地所在,我们首先必须认识到三点:其一,穴穷应是商代中期关中平原区的一处重要聚落,作为部落首领后代的青年季连才可能前往;其二,穴穷应不是属于季连部落所辖范围,才有必要在季连的经历中专门说明;其三,穴穷所处的部落或国家应该势力较大,且与季连部落距离不远,关系较好,青年季连才可能在这里居住较长时间。那么,穴穷该是当时关中平原的什么地方?笔者推测穴穷应就是后来周人都邑丰旁边的镐京。之所以能够这么说,主要有下述两方面的依据。

其一,商代中晚期,关中平原一带势力最大的部落国家无疑是殷人所封的崇国。《史记·周本纪》、《诗经》中都提到商末周文王伐崇国之事。《史记正义》引皇甫谧云:“夏鲧封(崇)。虞、夏、商、周皆有崇国,崇国盖在丰镐之间。《诗》云‘既伐于崇,作邑于丰’,是国之地也。”[36]显然,崇国是一个有漫长历史的古国(部落),其位置(活动)范围大体是在今关中平原中东部一带(不会仅是“丰镐之间”)。商末,周人称所伐的崇国国君为“崇侯虎”[37],说明商朝时崇国国君的爵位较高。崇国作为关中平原地区最为古老而强大的部落国家之一,相邻的季连部落当不会与之为敌。顺便说,自来研究者多据《国语·周语上》所载“昔夏之兴也,融降于崇山”[38]一句,而认定这是指楚祖祝融降生于崇山,即今河南省嵩山。笔者以为,如果这样的记载确实可信,那么,释“崇山”为崇地之山可能更为科学、合理。因为,第一,众所周知,地名是在语言发展到一定阶段或比较晚的阶段上由普通名词形成的[39],距今4000多年的夏兴之时可能还没有“崇山”这样“专名+通名”的地名构词形式,这从我国远古地理事物的名称多为河、江、淮之类的单字即可证明;第二,《左传》昭公十七年(前525年)有谓“郑,祝融之虚也。”这个所谓的“郑”,本是指关中平原东部的姜姓郑地,荆人部落正居于其地。(参见后文)在夏兴之时,今陕西华县一带显然是有可能属于崇国辖域的。

其二,商代中晚期关中平原一带的周人早期地名,唯镐京与穴穷读音近同。为什么这么说?先看京、穷二字。京,上古音为见母阳部,可拟音kiag1;穷,上古音为群母冬部,可拟音giug1。显然,二字声纽同为舌根音,韵部皆阳声韵,读音必定很近。而在今湘方言中,京读tcin1,穷读tcin2,[40]二字声韵相同,读音仅是声调上的小小差异。

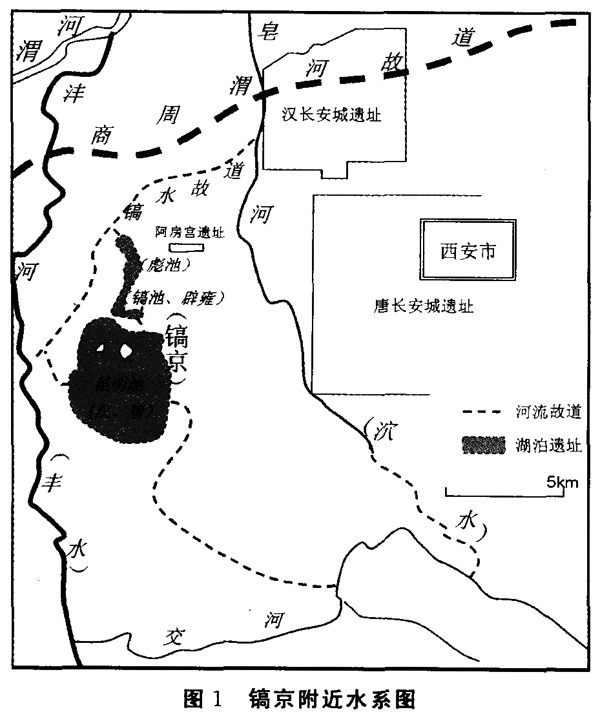

再看镐、穴二字。镐、穴二字今天看起来好像没有任何音义上的联系,但上古时代情况并非如此。试看《水经注》卷19《渭水》中镐(鄗)水、汰(潏)水的记载:

(1)渭水又东北与镐水合。(镐)水上承镐池于昆明池北,周武王之所都也。故《诗》云:考卜维王,宅是镐京;维龟正之,武王成之。自汉武帝穿昆明池于是地,基构沦褫,今无可究。……鄗水又北流,西北注,与彪池合。水出部池西,而北流入于鄗。……镐水又北,注于渭。[41]

(2)渭水又东北迳渭城南,……而泬水注之。水上承皇子陂于樊川,其地即杜之樊乡也。……泬水又西北迳下杜城,即杜伯国也。泬水又西北,左合故渠,渠有二流,上承交水,合于高阳原,而北迳河池陂东,而北注泬水。沃水又北与昆明故池会。……泬水又北迳长安城西,与昆明池水合。(昆明池)水上承池[水]于昆明台,故王仲都所居也。……沃水又北流注渭。亦谓是水为潏水也。故吕忱曰:潏水出杜陵县。《汉书音义》曰:潏,水声,而非水也。亦日高都水。[42]

从郦道元的上述记载看,镐(鄗)水、汰(潏)水好像是位于汉长安城西昆明池附近渭水南面的两条支流,其实,二者应是指的同一条河流,其下游即当今西安市汉长安城遗址西面的皂河一段。之所以这么说,是因为有二方面依据。其一,今镐京遗址一带,西面是渭水支流沣河,即古沣水,东面是今渭水支流皂河,其间不存在作为渭水重要支流的河道或其遗迹。沣(或作“丰”)水古今名称无异,镐(鄗)水、汰(潏)水只能是指同一条河流:泬水在长安城西所合的距离不长的昆明池水(泄水通道)就是所谓镐(部)水。这大概也就是泬(潏)水“亦曰高都水”的原因:高都、鄗池上古读音相同。今天的考古探测[43]亦表明,昆明池、鄗池水是东北注人皂河,亦即古汰(潏)水的。(参见图1[44])其二,上引《水经注》中镐水明确可写作鄗水,其实,先秦时代镐水还可以写为滈水。例如,《荀子·议兵》所谓“古者汤以薄,武王以滈,皆百里之地也”,在《荀子·王霸》中则作“汤以亳,武王以部,皆百里之地也”[45]。可见,古代镐、鄗、滈三字通用,读音应该相同。《说文》:“滈,久雨也。从水,高声。”[46]我们知道,传世文献中,镐京或鄗京是西周诸地名中唯一称“京”之处。可是,在今天发现的大量金文之中却见不到镐京或鄗京字样,而只有“舞京”。以此,一直有学者认同镐京就是葊京[47],尽管其中的关系并没有弄清楚,也没有找到明确的依据。笔者以为,通过对葊的读音进行分析,可以为镐京就是葊京的结论提供进一步的证据。我们知道,对于古器中多见的“葊京”,学界多认为应释为“旁京”[48]。既然“葊”为“旁”之古字,那么,葊的读音自然应与旁近同。王国维曾指出:“舞蒲声相近,又葊在阳部,蒲在鱼部,为阴阳对转之字。”[49]应该说,尽管王氏以此推定葊京为今山西蒲坂的结论论据甚为牵强,但其关于葊的读音的论定很有见地,因为我们从传世文献中可以找到与之相关的两方面的重要定音依据。

一是关于周宣王死亡事件的有关地点记载。

王玉哲在研究葊的地望时曾引相关文献作过对比:

(1)《墨子·明鬼下》:

周宣王合诸侯而田于圃。田车数百乘,从(徒)数千,人满野。日中,杜伯乘白马素车,朱衣冠,执朱弓,挟朱矢,追周宣王,射之车上,中心折脊噎车中,伏锼而死。[50]

(2)《史记正义·周本纪》引《周春秋》:

宣王杀杜伯而无辜。后三年,宣王会诸侯田于圃。日中,杜伯起于道左,衣朱衣冠,操朱弓矢,射宣王,中心折脊而死。[51]

(3)《论衡·死伪篇》:

传曰:周宣王杀其臣杜伯而不辜。宣王将田于(囿)[圃]。杜伯起于道左,执彤弓而射宣王,宣王伏辗而死。[52]

王文认为,这几处材料都是说的周宣王“田于圃”时,为杜伯所杀。可是,在《国语·周语上》中,此事则记作:“杜伯射(周宣)王于部。”可见,“圃”即“鄗”,而鄗,韦昭注谓:“鄗,鄗京也。”《风俗通·怪神篇》引董无心云:“杜伯死,亲射宣王于镐京。”是《国语》之部为镐京无疑[53]。

王文的考证给笔者的启示是圃、旁(葊)二字的读音可能接近。我们知道,在上古音中,“圃”帮纽鱼部,“旁”并纽阳部,帮纽、并纽同为双唇音,鱼部、阳部也可阴阳对转。因此,在上古关中一带,圃与旁(葊)的读音确实应该近同。

一是关于阿房宫的名称来历。

众所周知,阿房宫是秦始皇时期建造的重要宫殿。《史记·秦始皇本纪》云:

(始皇)三十五年,……始皇以为咸阳人多,先王之宫廷小。吾闻周文王都丰,武王都镐。丰、镐之间,帝王之都也。乃营作朝宫渭南上林苑中。先作前殿阿房。……周驰为阁道,自殿下直抵南山。表南山之颠以为阙、为复道,自阿房渡渭,属之成阳。……作宫阿房,故天下谓之阿房宫。[54]

也就是说,阿房宫是建筑在渭水南岸的上林苑中。王玉哲曾研究过阿房宫的名称来历,认为“阿房宫”的字面含义是近于“房”的宫殿[55]。这样的看法很有见地。不过这个房字,并不能如王文说的读如“方”,而应像《史记正义》所注音的那样:“房,白郎反”[56],这是众所周知的。于是,房也就与“旁”的读音[57]相同。因此,阿房宫的准确含义,就是指靠近“房(圃)”的宫殿。今天的考古发掘结果表明,阿房宫遗址与镐京遗址的直线距离不足2公里,确实位于“房(圃)”的附近。(见图1)

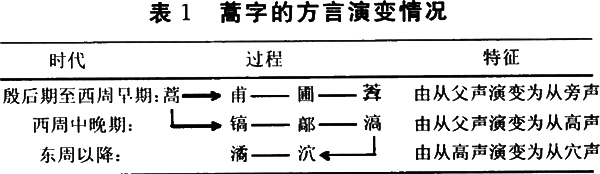

应该说,圃(旁)、鄗(镐)二字今天的读音差距甚远,好像不会是指一地。其实,在上古时代,这二字的读音极有可能是相近甚至相同的。依据之一,是“漓”字的读音。滈应是出自或经过部(镐)地的河流。滴在古代不但拥有不同的写法,如泬(沈)、潏等,而且有不同的读音,如滈除从高音“胡老切”(《广韵》)外,还可音“许角切”(《广韵》)、“呼酷切”(《集韵》)。从读音来看,“许角切”的读音与泬(沈)、潏二字近同[58],而“呼酷切”的读音,则与上古圃字的常用借字“甫”[59]的读音近同。《说文》:“甫,男子美称也。从用、父,父亦声。”依据之二,是“蒿”字的读音。我们知道,蒿是镐、鄗、滈的祖字,在西周甲骨文[60]、周初成王时《德方鼎》铭文[61]中即已出现。而蒿的读音除从高声外,元人《古今韵会举要》中还保留有“呼侯切”的古读音。显然,蒿的“呼侯切”读音也与甫(圃)近同。可见,上古时代的关中一带,蒿(镐、部、滴)、葊(旁)、甫(圃)三者的读音是差不多的。后来三者之间出现巨大的读音差异应是不同时代地方方音演变的结果,其演变情况可略如下表:

顺便说,百多年来学界所讨论的与葊京相关的问题至此也就彻底解决:蒿京、镐京、葊京不过是一名异写而已[62]。

显然,穴穷之“穴”字读音属于战国时期楚地对滈(鄗)字的别读音或方言音,记录者当因不知滴(鄗)京之名而只好用近音字穴穷书写。这样,穴穷应就是后来所称的镐京,其时尚属于商朝封国崇国的辖域。镐京本是指的镐池周围一片地势较高的区域。京,指地势高起的地方,有高、大之意。《尔雅·释丘》:“绝高为之京。”[63]《尔雅·释诂》、《方言》卷1则皆言:“京,……大也。”[64]今天在镐池遗址一带的调查表明,镐池以东、以北皆为大面积的高地[65]。青年季连之所以去舞(镐)京,很可能是因为在当时的关中地区,这里拥有一处令人向往的“辟雍”。后来的《诗经·大雅·文王之什·文王有声》如是云:“镐京辟雍,自西自东,自南自北,无思不服。”这是说四方之人没有不对镐京辟雍佩服的。辟雍本是一片周围环绕有建筑物的圆形水面。《白虎通·辟雍》云:“辟者,璧也,象璧圆以法天也;雍者,壅之以水,象教化流行也。”[66]西周铜器铭文中的有关内容也能证实这一点。如

《麦(方)尊》:“会王葊京,配祀。友若翌日,在辟雍,王乘于舟,为大丰(礼)。”[67]又如《遹簋》:“隹六月既生霸,穆穆王才(在)葊京,乎(呼)渔于大池。”[68]镐京辟雍最初大约就是崇国以镐池为中心营造的一片环境幽雅的场所,久而久之,到西周时,这里便发展成为贵族子弟习艺学射之宫、四方朝觐诸侯接待之所、帝王贵族射猎游宴之地[69]。青年季连来到葊(镐)京,应该是学知识、开眼界、见世面、长见识的。如《礼记·内则》中,对贵族男子就是这样要求的:“十年,出就外傅,居宿于外,学书记……;十有三年,学乐诵诗,舞勺,成童,舞象,学射御。”[70]镐京辟雍显然是这样一处训练贵族青年的理想场所。

3.乔山即峣山,爰陂即原陂

季连在穴穷学习、训练回到部落后,不久又去了“乔山”。这里的乔山,自然不是后世出现的作为黄帝葬地的在今陕西境内的桥山。这个乔山应该距离季连部落的居地畏阝山不远,很可能就是畏阝山以东的峣山,位于今陕西蓝田县与商州区之间。

峣山之名出现很早,因为前引《汉书·高帝纪》一段文字中就已有“峣关”,峣关者,峣山之关隘也。峣是什么意思?《方言》云:“巍、峣、崝、嶮,高也。”[71]《说文·垚部》:“尧,高也,从壵在兀上,高远也。”又云:“兀,高而上平也。”《说文·山部》:“峣,焦峣,山高貌也。”[72]《广雅·释言》云:“尧,峣也。”[73]《汉书·扬雄传》颜师古注云:“峣峣,高貌。”[74]可见,峣山应该是一定地域范围内的高大山体。这个山体应当就在古代峣关及其附近一带。那么,峣关的具体位置何在?试看下列记载:

(1)《括地志》云:

蓝田关在雍州蓝田县东南九十里,即秦峣关也。[75]

(2)《太平寰宇记》云:

蓝田关,即秦之峣关也,在县东南九十八里。《史记》:秦将赵高将兵据晓关也。沛公引兵攻晓关,[逾]蒉山击秦军,大败之。周明帝武成元年,自峣关移置青泥故城侧,改曰青泥关;武帝建德二年,改为蓝田关。[76]

唐宋蓝田县即治今陕西省蓝田县城。可见,秦时的峣关必在峣关古道所经的今蓝田县蓝桥乡与商州区牧护关镇之间,亦即今二县(区)间的秦岭最高峰王顺山(海拔2200余米)东南侧一带。秦及其以前的峣山应该就是指今王顺山。(参见图4)

那么,古代的峣山与乔山有什么联系?今人研究认为,古代从“尧”得声的字,与从“乔”得声的字多可通假,如趫与獟、矫与挠、蹻与翘。[77]因此,乔山也就是峣山的异写。这可能是由楚国记录者的地理知识不足所导致的。

季连之所以前往离其居地数十里外的乔山,应该是为未来部落的南徙进行路线考察作准备的。

爰陂,《楚居》原文作“爰波”,当即原陂之异写,其含义为原边坡地之意。爰、原皆在元部,且爰可通原(元)[78];陂,山坡之意。《说文》:“陂,阪也。”[79]由于爰陂是季连的重要居住地,因而,要考查爰陂这个准地名的所在,就有必要了解季连部落居地附近的地形地貌特征。前面已经指出,季连部落居地在今白鹿原及其南缘蒉山一带,因此,季连的居地爰陂自然也当在这一带。我们知道,白鹿原原面海拔在600—780米之间,高出两侧的灞河、浐河川地100—200米左右。这样,在白鹿原与灞河、浐河川地交接的地带,就存在缓坡、陡坡乃至悬崖的不同地貌形态。比如,上述白鹿原发现的古遗址,怀珍坊遗址位于原面上,黄沟东南遗址位于原、川之间的缓坡地带,而郭村遗址则位于原、川之间的断崖边。这些古遗址中,最值得注意的是出土商代铜器窖藏的黄沟村东南遗址。该遗址位于白鹿原南缘与灞河谷地之间的坡地上,地理位置比较好:一是离灞河边只有数百米,居住者有取水之便和水上交通之利;二是位于白鹿原前往蛲山(乔山)的要道边,居住者有陆路交通之便;三是位于蒉山北麓,一遇紧急情况,居住者可以迅速进山隐藏。(参见图4)季连的居地既称爰陂,很可能就是居住在该遗址附近。十分有意思的是,直至今天的白鹿原一带,人们把原面与川地交接的坡地区仍称“原坡”。例如,作家陈忠实以白鹿原为原型创作的著名小说《白鹿原》中,就多次用到这个词,像“白鹿书院坐落在县城西北方位的白鹿原原坡上,亦名四吕庵,历史悠远”[80]之类。

那么,季连时代是否有“原”字的存在?当然有。如《诗经·公刘》中有“瞻彼溥原”之句,《大克鼎》[81]也有“易女(汝)田于溥原”之文。周初铜器《矢令簋》铭文更有所谓“隹(唯)王于伐楚白(伯),才(在)炎”[82]的记载。这个周王伐楚伯[83]所在的“炎”,一直难以落实今地,有学者甚至指其在东夷之地的“奄”[84]。这样的位置显然离周初的政治中心有些太过遥远,而周初的楚君熊绎刚从白鹿原迁居丹江流域不久(参见后),周王要去征伐,也没有必要从遥远的东方绕道。因此,这个“炎”字很可能就是“爰(原)”的异写,即也是指的白鹿原。炎,匣纽谈部,可拟音yiam1;爰,匣纽元部,可拟音yiwam1[85],读音极近。白鹿原上其时可能还有楚人部落残留。1959年蓝田附近寺坡村出土的青铜器《弭叔簋》铭文有谓“王乎(呼)尹氏册命:‘师察,易(锡)女(汝)赤舄、攸勒,用楚弭白(伯)’”,其中之“楚弭白(伯)”,即很清楚地证明了此点[86]。由于白鹿原离周都丰邑很近,周王自然可以御驾亲征。在殷末周初,很多地名还不具有专名性质,人们在遇到类似的地理事物不只一处时,为了区别,往往通过使用同音异字的方式来表达,炎(爰)、原异写或为其例。

二、汌水、方山、盘与京宗

1.汌水即灌水。盘即蕃(邑)

季连在白鹿原上生活了一段时间之后,又开始对外交往活动,那就是与商朝王室建立联系。《楚居》所谓季连“逆上洲水,见盘庚之子,处于方山,女曰妣隹,秉兹率相,詈由四方。季连闻其有聘,从及之盘;爰生<纟呈>伯、远仲,毓徜徉,先处于京宗”一段,无疑就是讲的季连与商王朝建立联系的过程。

首先,季连去见商王盘庚之子的路线是“逆上洲水”。所谓“逆上洲水”,自然是说季连乘船逆洲水上行。这应该是省略了季连部落较为熟悉的水道名称或顺水行舟的部分。那么,这条洲水何在?

要在关中平原找到洲水,必须首先要找到商朝王室贵族居住过的地方。尽管如前所述,关中平原东部发现了一些商代文化遗址,但这并不等于这里必定有商朝王室贵族活动过。通过爬梳文献,笔者发现《水经注·渭水》中有下列一段文字:

渭水又东径峦都城北,故蕃邑,殷契之所居。《世本》曰:契居蕃。阚骃曰:蕃在郑西。然则今峦城是矣。俗名之赤城,水曰赤水,非也。苻健入秦,据此城以抗杜洪。小赤水即《山海经》之灌水也,水出石脆之山,北径萧加谷于孤柏原西,东北流与禺水合,水出英山,北流与招水相得,乱流西北注于灌。灌水又北注于渭。[87]

这段话中,有两点值得注意。一是说殷契居住过蕃。我们知道,殷契传说是商人的始祖,生活在遥远的舜、禹时代。因此,《世本》所谓“契居蕃”应是不大靠得住的。但是,这可能意味着蕃这个地方在商朝时曾经居住过商王族,或有商贵族在这一带活动过。下述《楚居》所谓的“季连闻其有聘,从及之盘”句中的“盘”,其实就证明了这一点。蕃,《太平御览》155引《帝王世纪》、《世本》作“契居番”,《通鉴地理通释》引《世本》亦作番[88]。可见,蕃、番二字是通用的。蕃(番),上古属帮母元部;盘,上古属并母元部。是知蕃(番)、盘二字的古读音几无区别,应该是一地异写。蕃在郑西,是说蕃邑在汉晋间的郑县之西。汉晋间的郑县即治今陕西华县。郦道元明确指出蕃就是当时的峦城,而当地民间是俗称峦城为赤城、附近的河流为赤水的。郦道元谓民间的称呼错误,似无依据。后来,赤城改名为赤水镇。明人张光孝日:“赤水镇在华州之西三十里渭南之界,西曰赤水河。”[89]赤水镇今仍名,其西侧的河流仍名赤水河。今赤水镇郭村西南发现有一处王陵遗址,属于新石器时代以至商、周时代,面积约2.1万平方米,文化层厚0.6米,在这里采集到仰韶文化庙底沟类型的泥质红陶和夹砂红、灰陶片,饰绳纹及黑彩,器形有罐、钵等;发现有商周时期的泥质和夹砂灰陶绳纹袋足鬲、矮裆鬲等残片[90]。这在相当程度上能够证实文献中关于商人活动的记载。其实,盘、蕃(番)都可能是东周以降的讹名,在此前的西周时代,正确的写法可能是“鲧(繁)”。这从《师虎簋》铭文的相关记载可以看得出来:

隹(唯)元年六月既望甲戌,王才(在)杜居,格于大室,并(荆)伯内(入)右师虎,即立中廷,北卿(向)。王乎(呼)内史吴曰:“册令(命)虎。”王若曰:“虎,<食>(兹)先王既令(命)乃祖考事啻(职)官,司左右戏、緐(繁)、荆。今余隹(唯)帅井(型)先王令(命),令女(汝)更(赓)乃祖考啻(职)官,司左右戏、繇(繁)、荆,苟(敬)夙夜勿灋(废)朕令。易女(汝)赤舄,用事。”[91]

这说的应是周初不改“先王”[92]旨意,继续任命师虎袭职其先祖管理的戏、緐(繁)、荆三地一事。戏为邑名,在骊山北古戏水(今西安市临潼区境戏河)边,亦即周幽王的死地[93];繁在元部,可拟音biwan1,[94]与盘、蕃(番)读音近同,当为一地异写;荆即郑地之荆,为京宗所在(参见后),即荆人祖居地。三地自西往东排列在渭水南岸的交通要道上。(参见图4)基于上论,整理者释此“盘”为“泮”,水涯之意,可能是值得商榷的。

二是说灌水经过蕃邑附近北注渭。灌水的名称既在《山海经·西山经》中已经出现,说明灌水之名出现很早。郦道元又明确指出灌水即当时的赤水,说明灌水就是今天的赤水河。那么,灌水与洲水之间是如何联系起来的?按上古音,灌、汌二字同属阳声韵,灌当从雚得声,属元部;汌当从川得声,属文部。以此,汌水很可能是灌水在楚地方言中的近音异记。

综上,季连拜访盘庚之子的路线,大体是这样:季连从当时自己的居地白鹿原“爰陂”出发,下到数百米外的哉水(即霸水,见后考)岸边,登上一只小船,顺流而下渭水,经过数十公里的渭水航程,再在盘(蕃)邑附近转入渭水支流洲水(赤水河),上溯而达盘庚之子所居的方山(即华山,见下考)。

2.方山即华山。京宗即郑荆

今华县境内有一条渭水支流方山河,因发源于今华县、华阴二县(市)之交的华山山脉“方山”而得名。今天的这个所谓方山,在方山河源头其实无法指实,但由此可知过去当地人可能曾把华山山脉称为方山。《楚居》中“方山”之名的出现,使我们知道方山之得名可能早在华山得名之前。华山之所以被称为方山,可能与华山山体的立面形状特征有关。试看古代人们关于华山的形象特征描画材料。

(1)《山海经·西山经》:

又西六十里,曰太华之山,削成而四方,其高五千仞,其广十里,鸟兽莫居。[95]

(2)万历《华州志·图考》:

西岳华山图。(如图2)[96]

可见,先民们很早就认识到华山的形象特点是近方形,故有方山之称。《诗经·六月》“猿狁匪茹,整居焦获;侵镐及方,至于泾阳”一段中所提到的“方”,可能不是郑玄所解释的“北方地名”[97],而当就是指的华山一带,因为,当时玁狁(匈奴)所居的焦获就在泾水出山进入关中平原的古郑国渠口一带,属于泾水之阳,镐即是镐京。这段话的意思是说,居于焦获的玁狁,在侵扰了关中平原渭水南岸的繁华地区之后,又回到了泾水之阳的老巢。后来的华山之名可能是方山之名的音转。华、方二字,上古韵部分别在鱼部、阳部,可阴阳对转;在楚方言中,声部甚至也有可能相同。例如,在今湘方言中,华、方二字分别读为fa2、fan[98],读音很近。

可见,所谓“见盘庚之子,处于方山”一句,是说季连在见到盘庚之子后,被安置在方山(华山)上休养。

季连在方山休养的时候,遇见了“盘庚之子”的女儿妣隹。于是,季连开始了对妣隹的政治婚姻攻势,这就是所谓季连“见盘庚之子,处于方山,女日妣隹,秉兹率相,詈由四方。季连闻其有聘,从及之盘”的故事。“秉兹率相,詈由四方”,当释为“秉兹率(帅)相,詈(丽或隶)由(有)四方”,是说妣隹指挥驻扎在这里的商朝文武官员,控制着周围地区。詈(丽或隶)是附属的意思。类似的文句含义,在西周金文中就已常见,如《五祀<害夫>钟》有“乃雍(膺)受大令(命),匍(敷)右(有)四方”句,《Ⅲ式<疒興>钟甲》有“上帝降懿德大甹,匍(敷)有四方”句等。[99]后来,“××四方”的句式更多。我们知道,在商代军队中,常有带兵作战的女将“妇×”,商王武丁之妻妇好(妣辛)就是商代最著名的女将。妣隹似乎也是这样一位女将。因此,整理者释“秉兹”为秉慈爱之德、“率”为奉顺、“相”为品质、“詈”为美丽,句意作妣隹德高貌美、胜于四方女子,可能是难以说得通的。“季连闻其有聘,从及之盘”句中的“聘”通“娉”,婚娉之意。全句的意思是说:季连听到妣隹准备婚娉,于是,跟着她来到盘(蕃)邑,与她结合了。在商代,方国首领与商王室联姻的情形并不止此,季连部落的邻居周人也是这样做的。例如,众所周知,《诗经·大明》就是周人用叙事诗的方式歌颂王季(季历)、文王两代周王与商王族通婚的故事[100]。

妣隹为季连生育了缇伯、远仲两个儿子,生产过程相当顺畅,于是,他们先搬到京宗居住。这就是《楚居》接下来所谓“爰生<纟呈>伯、远仲,毓徜徉,先处于京宗”一句的意思。“毓徜徉”三字紧接“爰生<纟呈>伯、远仲”,应是对妣隹生育过程的描述,以与后述穴含之妻妣列难产而死相对比。整理者的解释是正确的。京宗在哪里?整理者倾向于认为京宗即荆山之首景山,位置在雎水之源。这样的说法可能是难以成立的,因为,雎水之源的景山当今湖北省西北部的大巴山主峰,位置僻远,交通不便,环境不佳,不大符合古人选择居地要方便生活、生产、交通的基本要求。

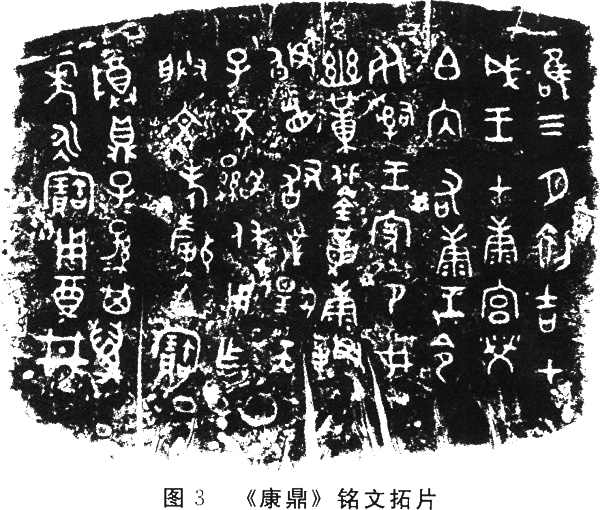

笔者以为,根据《楚居》中的相关内容,在确定京宗的位置时有必要注意几点。其一,京宗当不在季连部落居地白鹿原。因为,《楚居》后文说“穴含迟徙于京宗,爰得妣列”。穴酓即鬻熊。根据《史记·楚世家》的记载,鬻熊为季连之孙。因此,所谓“穴酓迟徙于京宗,爰得妣列”,是说后来穴酓也来到京宗,得以认识商王族之女妣列。《楚居》后文再说“至含狂,亦居京宗。”含狂已是穴含之孙了。显然,穴酓、酓狂必是离开季连部落居地白鹿原而前往的。其二,京宗当属于当时商王朝的控制区。因为,作为商王族出身的女将妣隹,只有在商王朝控制区才可能有较好的安全保障与生活条件。其三,京宗可能与季连部落有某种特别联系。因为,季连、穴含、含狂几代人都要去这同一个地方。考虑到上述三点,联系到《左传》昭公十七年(前525年)有“郑,祝融之虚也”[101]的传说,以及周文指出华山山脉过去有荆山的称呼,京宗应该就是祝融之墟所在的关中平原东部的郑地,即今陕西省华县郑村附近一带。众所周知,古郑地(国)有三处:西周郑国的建立者郑桓公所在的郑(今陕西凤翔一带),周平王六年(前769年)东迁之后的郑(今河南新郑一带),以及汉以后郑县的所在地(今陕西华县一带)。祝融之虚所在的郑并不是指今河南新郑,也不是指今陕西凤翔,而是指关中平原东部今华县一带的姜姓郑地。近年,李峰[102]通过研究西周器物铭文内容,认为西周时有姬姓郑氏与姜姓郑氏之分,这是一个重要发现,但该文推测二郑或许“同居一地”值得商榷。因为,西周时代关中平原二郑的存在,正可以解释关中平原东、西部都有“郑”的相关记载:既然郑桓公是姬姓郑氏,那么,今华县(古郑县)一带所居者就是姜姓郑氏。可是,该文回避了对《汉书·地理志》中古郑县记载的讨论。其实,出土秦简中已明确发现此“郑”地的记载。最近公布的岳麓书院秦简《三十五年私质日》即有四月“丙戌,宿戏”、 “丁亥,留”、“戊子,宿郑”[103]之文。戏、郑二地之间只有一日程,因戏即前述《师虎簋》铭文“戏、繁、荆”之戏地,自然,这个郑就是今华县之郑。事实上,姜姓郑氏居于今华县(古郑县)一带确是无可疑问的,因为,他们是与荆人部落相依的。李峰文根据《康鼎》的最后一字为“井”字族徽(见图3),以及《郑井叔康盈》、《郑井叔钟》、《郑井叔甗》等器有“郑井叔”的铭文内容,推测在郑地还有一支叫作“井”的氏族居住,是十分正确的,但该文没有认识到,这个“井”当就是“荆”的略写。“荆”在金文中多为左右结构,如![]()

[104],从井从刀,由于井为声符,井、荆读音相同[105],故荆有时可略写为“井”。金文中的“郑(鄭)”字亦多略写为“奠”,即其类例,如《康鼎》(图3)的倒数第二字。顺便说,西周器物铭文中的部分“井(井)”字,可能释为“荆”较合适,如上文《师虎簋》铭文中的“井伯”之“井”字,西周孝王(?—前886年)时重器《大克鼎》[106]铭文“易女(汝)井、![]() ;易女(汝)井人奔于景”句中的“井”字。因此,所谓“郑井”实即“郑荆”,指西周时代尚居住于郑地的荆人部落。当时如此称呼,大约是为了与居住在白鹿原及逐渐由白鹿原东迁丹江谷地一带的称为“楚”的荆人部落相区别。在器物铭文中,《<{木土}<犬>驭簋》、《墙盘》等数件西周中期器即有“楚荆”之称[107],《竹书纪年》中同样有“楚荆”之称[108]。(参见后)

;易女(汝)井人奔于景”句中的“井”字。因此,所谓“郑井”实即“郑荆”,指西周时代尚居住于郑地的荆人部落。当时如此称呼,大约是为了与居住在白鹿原及逐渐由白鹿原东迁丹江谷地一带的称为“楚”的荆人部落相区别。在器物铭文中,《<{木土}<犬>驭簋》、《墙盘》等数件西周中期器即有“楚荆”之称[107],《竹书纪年》中同样有“楚荆”之称[108]。(参见后)

京宗有可能是指荆人先祖的宗庙所在地。京、荆音同义近,可通假;宗,祖宗之意,而祝融正是后来楚人认定的“三楚先”之一。众所周知,荆(楚)人是十分重视对祖先的祭祀活动的。春秋时,夔子因不祭祀楚先祝融和鬻熊而被楚人灭国[109]。季连作为荆人部落首领,自然要到祖先宗庙所在、当时有荆人主体生活的郑地祭拜。不过,京宗最有可能是“荆郑”二字的异写。“宗、郑”二字,在今湘方言中分别读为tsan1tsan4,[110]差别仅在声调上。“荆郑”即楚人对西周时代“郑荆”名称的倒写(说),可能在于强调楚人祖先荆人的主导地位。这好比“楚荆”后来也称“荆楚”一样。顺便说,季连部落此前之所以离开祖先宗庙所在的郑地而西上白鹿原,应该是荆人部落与商人长期战争失败的结果。从夏商之际到商后期,文献中留下有商人征伐荆人的记载。

(1)今本《竹书纪年》:“(帝癸)二十一年,商师征有洛,克之。遂征荆,荆降。”[111]帝癸即夏桀;有洛,指今渭水支流洛河下游大荔县一带,在渭北;而对岸渭南地域,正是荆人活动的华山(荆山)北麓。由此而知商、荆之间的战争可以追溯到夏商之际。这个时间与前述白鹿原上怀珍坊遗址有夏代二里头文化遗物发现,发掘的冶铜窑址、灰坑、竖穴土坑墓等在时间上属于商代早期的情况正好吻合。这似乎可以推测,荆人投降商人后,其中有一支(季连部落的先人)可能就逃离了商人的控制,来到了白鹿原南缘一带。

(2)今本《竹书纪年》:“(武丁)三十二年,伐鬼方,次于荆”。[112]武丁即殷高宗,为商后期在位之王。鬼方的位置一直争议颇大,王国维考其地在关中平原西缘的汧陇之间[113],较为可信。因为,荆地当时应离鬼方不很远,否则,商人由中原出发西征鬼方不会“次于荆”,季连之父陆终氏也不会“娶于鬼方氏”的[114]。可见,商后期华山(荆山)北麓一带仍是荆人的活动中心。顺便说,后来《诗经·殷武》一篇,有谓“挞彼殷武,奋发荆楚。泵入其阻,裒荆之旅。有截其所,汤孙之绪。维女荆楚,居国南乡。”[115]一般认为这是祀武丁之词,但其文字应是西周以后至春秋间人们的追记,因为,如上《竹书纪年》引文,武丁时期只称“荆”,尚没有“荆楚”的联称,荆人(季连部落)其时也没有南迁,谈不上“居国南乡”。这从《楚居》的文字内容就可以知道。顺便说,近几十年来,不断有学者认为今本《竹书纪年》是接近西晋汲郡战国墓中出土竹简的文本,内容较可信[116]。上引今本《竹书纪年》关于荆的称号、位置记载的正确性,或可作为证据之一。

大约正是因为京宗为荆人部落祖先宗庙的所在,所以,季连、穴含祖孙二代才相继来到这里生子、结婚、居住。京宗的具体位置大约在今陕西省华县瓜坡镇郑村至南沙村一带,这里有著名的南沙遗址能够为之提供证据。据报告[117],该遗址时代延续于新石器时代、夏、商、西周时期,面积约30万平方米,文化层厚1.9—2.2米。1958—1959年、1983—1984年两次发掘约1200平方米,清理仰韶文化、龙山文化、二里头文化、商代早中期及西周时期的房址、窖穴、灶炕、墓葬、陶窑等约90座。以商代遗存最具特点,出土陶器以夹砂和泥质灰陶居多,有少量泥质红陶和釉陶。纹饰有绳纹、弦纹、附加堆纹和圆圈纹。器形有鬲、瓿、罐、钵、大口尊、瓮、盆、簋、豆、鼎等;若干陶器上发现陶文;还出土铜戈、矛、刀、铲、镞、石刀、凿、纺轮、骨铲、卜骨等。文化特征与殷墟二里冈文化相同。可见,该遗址的文化延续时间与文献记载的时代极为吻合。

三、哉水、夷屯、屈与鄀

1.哉水即霸水

《楚居》在叙述完了季连的事迹之后,开始叙述其后辈穴酓(鬻熊)、丽季(熊丽)、酓狂等人的情况。这就是所谓“穴含迟徙于京宗,爰得妣列,逆流哉水,厥状聂耳,乃妻之,生侸叔、丽季。丽不从行,溃自胁出,妣列宾于天,巫咸该其胁以楚,抵今曰楚人。至酓狂,亦居京宗”一段话。这段话的意思是说:穴酓在京宗认识妣列后,领她乘船上溯哉水,跟她耳鬓厮磨,亲密有加,然后与她结婚了。妣列给穴含生了侸叔、丽季两个儿子。妣列生丽季时不幸难产,孩子只好从其腋下开刀取出。妣列因此而去世,巫医于是用楚木叶包裹其腋下的伤口。从此,荆人又开始有“楚人”之称。

这段话中提到了一条名叫“哉水”的河流。哉水该是今天哪条河?虽然《楚居》并没有明确说穴含、妣列二人“逆流哉水”到达什么地方,但从后面的结婚生子内容推测,自然应是回到部落所在地白鹿原。所谓“哉水”就是流经白鹿原北(东)面的渭水支流霸水。试看下列文献所记。

(1)《汉书》卷28上《地理志》“南陵”:

霸水亦出蓝田谷,北入渭。古曰兹水,秦穆公更名以章霸功,视子孙。[118]

(2)《水经注》卷19《渭水》:

霸者,水上地名也。古曰滋水矣。秦穆公霸世,更名滋水为霸水,以显霸功。[119]

(3)《元和郡县图志》卷1《关内道一》“蓝田县”:

霸水,故滋水也,即秦岭水之下流,东南自商州上洛县界流入,又西北流合浐水入渭。[120]

由此可知,白鹿原之北蓝田川中的河流,在春秋早期的秦穆公(前659年—前621年在位)改名霸水之前,本是叫兹水或滋水的。也就是说,兹(滋)水是春秋早期以前霸水的名称。那么,兹水与哉水这两名称是否有联系?回答是肯定的:兹水实际上就是哉水的异写。理由有二。其一,兹、哉二字上古读音相同。兹,精母之部;哉,同为精母之部[121]。其二,兹、哉二字的同音字上古可以通假。例如,《诗经·大雅·下武》之“昭兹来御”在《东观汉记》中作“昭哉来御”。由此有学者亦指出,哉、兹的上古读音是相同的[122]。可见,兹、哉二字上古读音相同是无疑的,兹水就是哉水,也就是古代的霸水、今天的灞河。这样,穴酓、妣列二位由京宗(今华县附近)走水路返回白鹿原部落居地,必须先上溯渭水,再上溯渭水支流霸水,才能够到达。(参见图4)

需要顺带论及的是,今渭河及其支流几无水运之利。但在上古时代,情况完全不是这样。反映周初情况的《诗经·大明》中即有在渭河“造舟为梁”的记载,《左传》僖公十三年(前650年)更有秦利用渭河“输粟于晋,自雍(今陕西凤翔南)及绛(今山西侯马西)相继,命之日‘泛舟之役’”,渭河在周代多有航运之利自不待言[123],而渭河的主要支流洛河、泾河、灞河、浐河、沣河等同样也应有航运之利。商后期至周初,尚属于晚全新世气候最适宜时期(全新世大暖期,约距今8500—3100年间),此间渭河流域受东南季风主导,气候温暖湿润[124],河道水量较今丰沛,而关中平原区域的渭河及其支流比降较小,流速缓慢,这为古代渭河流域发展航运提供了方便条件。例如灞河下游(白鹿原东北侧以下河段)河流比降就很小,只要河槽径流较充足,航运便不成问题。

2.屈、鄀、夷屯皆在商洛

由上所引《楚居》,我们知道,从丽季开始,荆人(季连)部落开始自称为楚人。这标志着名义上楚人历史的正式揭幕。尽管丽季之子含狂在位时又回到先辈居住过的京宗,但含狂之后再无楚君前往京宗的记载。这说明,此间楚人部落的活动中心可能已经距离京宗较远,不太方便来往了。《楚居》接下来说:“至含绎,与屈紃,思鄀嗌,卜徙于夷屯,为楩室。室既成,无以内之,乃窃都人之犝以祭。惧其主,夜而内尸,抵今日夕,夕必夜。至含只、酓<黑旦>、酓樊及酓锡、酓渠,尽居夷屯。”这段话就可以证实这一点。

这段记载中涉及到了屈、鄀、夷屯三地名。这三个名称中,鄀、夷屯两个是地名无疑,而屈,从“至含绎,与屈紃,思鄀嗌,卜徙于夷屯”这句话来分析,也应该是地名。因为,在这句话中,“紃”指用于装饰衣物的彩色丝带。《说文》:“紃,圜采也。从糸,川声。”[125]《礼记·内则》云:“(女子)执麻枲,治丝茧,织纴组紃,学女事,以供衣服。”又《杂记下》云:“紃以五采。”郑玄注曰:“紃,施诸缝中若今之绦也。”[126]“嗌”是咽喉要阨的意思。《方言》:“嗌,噎也,……秦晋或曰嗌,又曰噎。”[127]“思”当通“司”,即主管的意思。东汉刘熙《释名》:“思,司也。”[128]《说文》:“司,臣司事于外者。”[129]以此,这句话的意思是说:到酓绎为楚君的时候,通过赠送屈人彩色丝带,楚人控制了进入都国的交通要道,并在占卜后迁居于夷屯地方。通过贿赂小邑(国)而获居地的事情,西周末年郑桓公也做过。《国语·郑语》:“桓公为司徒,甚得周众与东土之人,问于史伯曰:‘王室多故,余惧及焉,其何所可以逃死?’史伯对曰……。公说,乃东寄帑与贿,虢、郐受之,十邑皆有寄地。”[130]可以作为辅证的是楚人独特月名“屈夕(之)月”。我们知道,楚屈夕月即二月,相当于秦历十一月。那么,为什么叫屈夕月?楚人有以重要事件发生的年月来命名年、月的习惯,如“王徙于郡郢之岁”[131]、“献马月”[132]之类。因此,屈夕月名称的来历可能就与《楚居》所载“至含绎,与屈紃,思鄀嗌,卜徙于夷屯,为楩室。室既成,无以内之,乃窃都人之犝以祭。惧其主,夜而内尸,抵今曰夕,夕必夜”的故事有关:该事可能就发生在屈地楚历二月的某天晚上。整理者句读此句为“至酓绎与屈紃,思鄀嗌卜,徙于夷屯”,以“屈紃”为人名,“鄀嗌”为鄀人祖先,“思”读使,既与《楚居》文例(《楚居》中“至+人名”的句式,其中的人名无一不是楚君名字或谥号)不合,所定楚君名亦于史无考,且句意不易理解,可能是错误的。那么,屈、鄀、夷屯三地何在?显然,要知道屈地何在,就要知道这条交通要道的位置何在;要知道这条交通要道的位置何在,就要知道鄀国何在。知道了鄀国何在,夷屯的位置也就不难确定。

幸运的是,对于西周时期鄀(国)的位置,我们现在基本上能够确定下来。首先,我们可以确定鄀国的宏观位置。《左传》僖二十五年记有“秦、晋伐鄀。楚斗克、屈御寇以申、息之师戍商密”事,而晋杜预注之云:“都本在商密,秦、楚界上小国,其后迁于南郡都县。”[133]杜预并认为商密为鄀别邑,在晋时南乡丹水县。晋丹水县当今陕西、河南交界的商南、西峡二县一带。后来,由于发现春秋时青铜器上有上鄀、下鄀之别,郭沫若认为南郡之鄀为上鄀,商密之鄀为下鄀[134]。从此,郭说成为鄀国解释的定论,后之研究者多从之。笔者以为,郭说其实并不正确,确切的说法当是:商密之鄀为上鄀,南郡之鄀为下鄀。因为,其一,商密之地所在的今丹江、洛水二河上游地区,秦汉以来一直称为“上洛(雒)”。例如,《汉书·地理志》弘农郡下有“上雒(县)”,为雒水发源地[135]。鄀、洛(雒)二字韵部相同(铎部),声纽相近(泥纽、来纽),读音几无区别,上鄀、上洛二名应为同一地名之异写。其二,春秋时代有与上鄀、下鄀名称极类似者。如上蔡、下蔡二地之得名即其例:上蔡为蔡国始居地,居河流上游,下蔡为后徙地,居河流下游。《世本》中甚至明确解释了其得名缘由:“上蔡也,九江(郡)有下蔡,故称‘上’。”[136]整理者释此鄀为“上鄀”形式上是正确的,李文释此都为“下鄀”实质上是正确的。可见,在商末、西周时代,鄀国的疆域大约应包括洛水上游和丹水中上游流域一带。

其次,商末、西周时代,鄀国的政治中心应该就在上洛。上洛的具体位置何在?一说在今丹江上游的陕西省商州区,一说在洛水上游的陕西省洛南县。应该说,早期的上洛必在洛水上游的洛南一带。例如,宋代出土的可能属于周夷王或厉王时代的《敔簋》,其铭文有云:“王令敔追御于上洛熄谷,至于伊、班”[137];《水经注·丹水》有云:“(上洛)县故属京兆,晋分为郡,《地道记》曰:郡在洛上,故以为名。”[138]《太平寰宇记·上洛县》亦云:“汉元鼎四年,以其地置上洛县,居洛水之上,因以为名。”[139]今天考古工作者在洛南县境洛河边发现的焦村遗址,时代上起新石器时代,历夏、商、周以至汉代,面积约4万平方米,文化层厚1.5—6米,出土的商代器物有陶灶、鼎、罐、盆、碗等,东周时代的器物有陶壶、豆、罐等[140]。这里有可能就是鄀国的政治中心。因此,杜预以商密为鄀国别邑是正确的。《水经注·丹水》谓商密在晋时南乡丹水县密阳乡,当今河南省西峡县西境,这一带大约属于鄀国的东南疆。

《楚居》中的“屈”应也是鄀国的别邑,不过位于鄀国的西部,这从“与屈刎,思鄀嗌”一句话就能看得出来。大概在楚人获得“鄀嗌”的控制权前,鄀嗌本是由鄀国屈邑人守的。前面已指出,鄀嗌事实上是指的由关中平原通往丹江谷地的交通要道。这条交通要道当然就是指后世所谓峣关道、蓝关道。因此,屈邑应该就在秦汉时的峣山、今蓝田县至商州区一带,也就是前述季连曾前往考察的“乔山”一带。当年季连之所以前往乔山考察,可能就已有控制这个“鄀嗌”的计划。《水经注·丹水》云:“丹水出京兆上洛县西北冢岭山,一名高猪山也。”又《洛水》云:“洛水出京兆上洛县讙举山。《地理志》曰:洛出冢岭山。《山海经》……又曰:讙举之山,洛水出焉。”[141]可见,冢岭山、讙举山、高猪山为同一名称的异记。冢,上古当从豕得声,与举、猪二字同属鱼部,声母见纽;高猪、讙举读音近同。这个冢(举、猪)地之山,应属于乔山的一部分。屈,见纽物部,与冢、猪、举诸字显然读音近同。以此,颇疑屈在江汉平原一带的楚方言中,与后来丹江流域一带冢、猪、举诸字的方言读音近同。

接下来,《楚居》说含绎“卜徙于夷屯,为楩室”。古人迁徙新地前,往往有占卜的习惯。在商周时代,王侯选择修建新的城邑时,占卜的风气还很盛。例如,众所周知,甲骨卜辞里数有因“王乍邑”而占卜的内容,《诗经》中也录有周人卜居的篇章,如《公刘》。司马迁总结说:“自古受命而王,王者之兴何尝不以卜筮决于天命哉!其于周尤甚,及秦可见。”[142]所以,酓绎“卜徙”之事并不难解释。需要认真解释的是,酓绎所卜徙的夷屯何在?根据《史记·楚世家》的相关记载:

周文王之时,季连之苗裔曰鬻熊。鬻熊子事文王,蚤卒。其子曰熊丽。熊丽生熊狂,熊狂生熊绎。熊绎当周成王之时,举文、武勤劳之后嗣,而封熊绎于楚蛮,封以子男之田,姓芈氏,居丹阳。楚子熊绎与鲁公伯禽、卫康叔子牟、晋侯燮、齐太公子吕伋俱事成王。[143]

整理者指出酓(熊)绎所徙夷屯当就是熊绎所封的丹阳,近于鄀。应该说,这个判断的正确性是没有疑问的。问题是,夷屯为什么会是丹阳?

我们知道,丹阳是丹水之阳的意思。丹水作为汉水重要支流,其谷地是联系关中平原与南阳盆地、江汉平原的捷径所经。丹水得名很早,大约可以上溯到尧舜时代。相关的文献记载如下:

(1)《太平御览》卷63引《尚书》逸篇云:

尧子不肖,舜使居丹渊为诸侯,故号曰丹朱。[144]

(2)今本《竹书纪年》卷上:

(帝尧)五十八年,帝使后稷放帝子朱于丹水”[145]

(3)《吕氏春秋·召类》云:

尧战于丹水之浦,以服南蛮。[146]

可见,丹水乃丹地之水的意思。也就是说,商周之际,今丹江上游商州谷地一带,类似于都、屈单字地名,就称丹。而丹、屯二字,上古读音近同。丹,端母元部,可拟音tan1;屯,定母文部,可拟音duan1。二字甚至是可以通假的,例如丹、屯都是端的通假字[147]。而在楚方言中,二字读音也可能没什么区别。

那么,为什么又要在“屯”字之前加“夷”字?我们知道,上古时代,夷是中原一带华夏民族对周边非华夏民族包括南蛮的蔑称。例如,楚成王即位时,周天子就曾经要求楚成王日:“镇尔南方夷越之乱,无侵中国。”[148]这里的“夷越”,就是指的南方百越地区民族。后来还有用“夷濮”、“夷僚”[149]之类来称呼西南地区少数民族的。可见,在汉代及其以前,华夏民族可能常用“夷×”来称呼南方少数民族及其所活动的区域。由于荆(楚)人属于华夏族系,所以,在楚武王熊达自称楚王后,楚人大概也习惯把曾居住过“南蛮”的“丹水之浦”称之为“夷屯(丹)”。周文通过文献记载、地理环境、考古遗址材料的多角度考察,证明熊绎所居之丹阳即今陕西省商洛市商州区。现在看来,这个结论的正确性也是无可怀疑的。因为,这个结论不但可以有《楚居》如上所载内容的支持,而且还可以得到西周器物铭文的支持。例如,前述《大克鼎》“易女(汝)井人奔于景”一句,就是说的周王赐与克的荆人已迁徙于景。景,从日从东,从东得音,端母东部,当就是丹(端母元部)、屯(定母文部)的异写:三字声部皆舌头音,韵部皆阳声韵。又如《士山盘》,被认为是西周恭王时(前922年前900年)器,其上有如下铭文(宽式)[150]:

唯王十又六年九月即(既)生霸甲申,王在周新宫,王格大室,即位。士山入门,立中廷,北向。王呼作册尹册命山曰:“于入算侯,出征都荆方服、众亢(?)虚服、履服、六孳(子)服。侯、鄀方宾贝、金。”山拜稽首。敢对扬天子,子丕显休,用作文考厘仲宝尊盘、盉,山其万年永用。

经过学者们的努力,《士山盘》铭文的含义变得越来越清楚。不过,上文中与本文主题相关的“于入{艹中廾}侯,出征鄀荆方服”一句,由于未知“{艹中廾}侯”所国何在,因而句意的理解也就受到很大影响。其实,在笔者看来,这个“{艹中廾}侯”国应当就是前面提到的崇国。周文王六年,崇侯虎虽然战败于周人[151],但并不一定意味着崇国的彻底消失,其残部很可能作为臣服周王的侯国仍然存在。例如,《左传》宣公二年(前607年)有载:“秦师伐晋,以报崇也,遂围焦。”[152]这里的“崇”,当位于秦晋之间,可能就是指的已经衰落的原西周时的崇国。崇国的中心何在?学者们倾向认为,20世纪70年代发现的位于陕西省西安市霸桥区燎原村的老牛坡遗址很可能即是。[153]该遗址的时代从新石器时代一直延至商朝末年(约公元前4000年—前1100年),以商文化遗存为主。商代遗存包括房址、灰坑、墓葬与车马坑、陶窑等,出土各类铜、陶、玉、石、角器,还发现有一座东西长37.5米、南北宽约15米的大型宫殿建筑基址,以及青铜冶铸残渣,出土有陶范、草拌泥墙皮残块等。笔者以为,以老牛坡遗址为崇国都城的看法是很有见地的,因为结合《士山盘》铭文内容,这个判断可以得到下述几方面的支持。其一,从语音上考察,崇、{艹中廾}二字上古读音较近。崇,崇母冬部;{艹中廾},当从中得声,端母冬部[154]。二字韵部相同,在周人语言中可能读音很近。其二,崇在位置上位于由关中南去“都荆”的蛲关道西道口,为前往丹江谷地的必经之地。(图4)都荆也就是“楚荆”,因当时楚人迁居的丹江谷地原属鄀国控制而有其称。其三,崇国国君称崇侯,{艹中廾}国国君称侯,皆为侯爵。其四,崇侯虎战败后当接受周王统治,而侯明显是接受周王统治的。之所以只说要“{艹中廾}侯、鄀方宾贝、金”(“宾贝、金”乃提供经费支持的意思),而不说“鄀荆”,自是因为当时侯、鄀方接受周王统治,而都荆(楚荆)人是不受周王控制的,是此次征伐的主要对象。可见,《士山盘》铭文既能够为夷屯(丹)、都方(国)的位置关系提供一定支持,也能够为西周前期周楚之间紧张的政治关系提供重要依据。

顺便需要提出来的问题是,为什么熊绎要带领荆(楚)人部落从生活了很长时间的白鹿原上东南迁往夷屯(丹江谷地)?应该说,根本的原因就是要为部落找到一个自然条件较好的地方生存。前面笔者已经指出,此一荆人部落在被殷商人赶上白鹿原之前,本是居住在华山北麓一带的。荆人之所以西上白鹿原应属无奈之选,因为其时关中平原西部是周人部落所占、中部是崇国所有,只有白鹿原上可能人烟稀少。为什么白鹿原上会人烟稀少?这可能是由白鹿原的自然条件所决定的。白鹿原位于西安城区东南,东南依终南山东段的蒉山,灞河、浐河北南相夹合流北人渭河,是一个典型的风成黄土台原。白鹿原从东南向西北分布,原面平坦,南北宽约9公里,东西长约30公里,面积约263平方公里。(参见图4)虽然黄土台原土壤肥沃,但由于白鹿原原面海拔有600—780米,高出两侧的灞河、浐河川地及西安城区100300米,灌溉条件缺乏。在上古时代,人们在这样的黄土旱原上生产生活,只能靠天吃饭。其实,直到今天,人们在白鹿原上进行农业生产,仍然习惯于靠天吃饭,不大进行农田灌溉。因此,白鹿原的农业自然条件无法与渭河两岸较利于灌溉的关中平原相提并论。在晚全新世气候最适宜时期(全新世大暖期,约距今8500—3100年间),渭河流域气候温润,荆(楚)人部落在白鹿原上生活估计还能勉强维持下去;进入西周时代(距今3100年后),随着渭河流域气候改由西北季风主导,呈现出干旱寒冷的特点[155],部落要在这样一个旱原上长期生存,困难越来越大。与此同时,白鹿原上的楚荆部落由于不接受周人的统治,不断遭到周人的攻击。前录《矢令簋》、《孰驭簋》、《墙盘》等器铭中“伐楚伯”、“伐楚荆”、“惩楚荆”的记载,《诗经·小雅·采芑》中“……蠢尔蛮荆,大邦为仇;……显允方叔,征伐玁狁,蛮荆来威”[156]的诗句,可为其证。因此,寻找一个自然条件较好、较为安全的地方生活,就成了熊绎时期楚荆部落的必然选择。商州附近的丹江谷地虽不太宽阔,但地势较平坦,丹江蜿蜒其中,水量较稳定,灌溉条件较好。可能正因为此,含(熊)绎之后,“含只、含<黑旦>、酓樊及酓锡、酓渠,尽居夷屯。”后来的楚人在谈到楚先民的迁徙时如是云:“昔我先出自邕(雍)、遣(商),宅兹沮、章(漳),台(以)选迁处。”周文说这句话的大体意思是:以前,我们楚人的先辈本居住在雍、商一带,之所以来到这沮水、漳水流域安家,为的是找到一个更为满意的居处。这大约就是楚人由关中平原,经丹江谷地,最后才选定江汉平原作为落脚点的终极原因。

四、结论

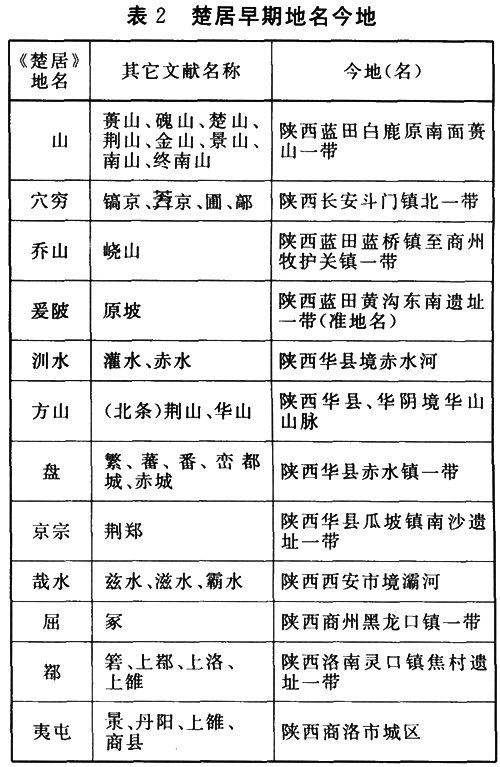

经过上面的讨论,对于《楚居》中提到的楚人早期地名的位置,可以表列如下,(表2。参见图4)。

对于楚人的前史,我们也可以作简单的缀合性描述:作为楚人前身的荆人部落,早在夏代就生活在今关中平原东部华山北麓的华县一带,可能属于崇国范围。到夏朝末年,由于荆人战败于商人部落,开始接受商朝的统治,而一部分荆人(季连先祖)则离开华山北麓,迁居于终南山北麓人烟稀少的白鹿原上。到商代中期,白鹿原上的季连部落通过与商王室的联姻,建立了与原居地荆人部落的密切联系。周人兴起于关中平原后,原居地荆人部落逐渐接受周人的统治,被称之为“郑荆”,其中荆(井)人之王族部分被迁居于周都丰[157],而人民多迁居于中原,可能成为周初井(邢)国、郑国的子民;自鹿原上的荆人部落由于不服周人的统治,受到周王的攻击,且变得干凉的区域气候对部落生产也带来重大不利影响,于是,从西周初年开始,他们逐渐越秦岭向东南迁往丹江谷地,周人常称之为“楚荆”,也有称“都荆”、“蛮荆”的。《史记》所谓周成王时“封熊绎于楚蛮,封以子男之田,姓芈氏,居丹阳”的说法,不过是周王无可奈何的顺水推舟而已,楚人自己并不以为意。

至此,我们应该可以说,《楚居》早期地名的落实,证明楚人源于关中平原地区的观点是无可疑问的。而楚人源于关中平原观点的确认,为楚文化之谜的破译,提供了全新的、坚实的历史地理基础。例如,上引周原甲骨文H11:83有“曰今秋楚子来告父后哉”的记载,而传世文献中说周成王时因内部纷争,周公亦有“奔楚”避难之举[158]。据此,学者多认为周初楚君的居地当距岐周不太远,但无法解释的是,学界传统认识上的楚国却是远在南方江汉平原的。现在,我们知道了周初熊绎之前的“楚荆”部落尚居住于白鹿原上,这样的疑问也就灰飞烟灭。

最后,需要补充说明的是,《楚居》早期地名为什么除个别外,大多与后来的通行地名在写法上不一致?这可能有两方面的主要原因。一是楚地方言的影响。《楚居》所记至邵折王即楚悼王(?一前381年)止,这说明《楚居》的成文时间或在楚悼王时期,或在楚悼王之后不久,也就是前4世纪。前4世纪上距前14世纪商中后期的季连时代已经接近1000年,上距周初也已超过600年。因此,在这样漫长的时间里,本来操夏语雅言的荆人,变成了说夏语方言的楚(荆)人。荆人早期的一些历史地名在一代一代的口耳相传中出现读音变化是很正常的。一是文化传播的障碍。在商后期、西周时代,荆(楚)人的历史记忆可能主要是靠人们的口耳相传,而没有书写材料对地名文字进行固化、规范。荆(楚)人虽然有铸造青铜器的悠久历史和高超技术,但在青铜器上铸造文字的历史似不是很早。目前发现的时代最早的楚国文字资料是楚公家钟和楚公家戈铭文,楚公家应是楚君熊渠[159],而据《史记·楚世家》,熊渠的时代大约相当于西周中晚期的周夷王至厉王之世,绝对年代当在前9世纪后期。这可以说是已知的楚国所使用文字的最早时间,相当于楚政权已经基本安定的时间,但这个时间上距季连时代已近500年。这个500年时可能的文字记录空白时段,不可能不影响到后来楚人对历史地名的文字书写。因为楚国安定后,宫廷史官只能根据口述者已经有所变化的地名读音来进行历史记录。因此,推而论之,在我国上古地名的研究中,研究者必须要考虑古代方言读音对文献中地名用字的影响。

New Evidences of the Chu People from the Guanzhong Plain:

Focusing on Some Place:names of the Chu Residence of Tsinghua Bamboos

Zhou Hongwei1,2

(1. Center for Historical Environment and Socio–economic Development in Northwest China of Shaanxi Normal University, Xi,an,710062;

2. College of Resource and Environment Science, Hunan Normal University, Changsha,410081)

Abstract:The origin and the migratory routes of the Chu people, is a topic which had been puz-zling the researcher of Chu history until today. It is possible to have the problem settled while the ChuResidence of Tsinghua Bamboos was found. On the basis of view which the Chu people originatedfrom the Guanzhong Plain, this paper pointed out that the forward twelve place–names in the ChuResidence all located in Shaanxi Province. “Weishan “equal to Guishan, an offshoot of Mt. Qinlingrange, in Lantian County. “Xueqiong” equal to Haojing, in the west of Xi’an City. “Qiaoshan” equalto Yaoshan, an offshoot of Mt. Qinling range, in Lantian County to Shangzhou Area. “Yuanbei” e-qual to Yuanpo, in Lantian County. “Chuanshui” equal to Guanshui, today’s Chishui River, a tribu-tary of the Wei River. “Fangshan” equal to Mt. Huashan. ” Pan” equal to Fan, “Jingzong” equal toZhengjing, in Hua County. “Zhaishui” equal to Zishui, today’s Ba River, a tributary of the Wei River. “Qu” equal to Zhong, in Shangzhou Area. “Ruo” equal to Shangruo, in the upper reaches of LuoRiver and Dan River. “Yitun” equal to Danyang, in Shangzhou Area. By the location of the placenames being fixed, the view of the Chu people originated from the Guanzhong Plain uncovered new evidences, and the answer of the puzzle of Chu culture laid a new foundation of historical geography.

key words: Chu Residence , Chu people, Guanzhong Plain

注释:

[1]如司马迁称穴(鬻)熊之后的楚君,“或在中国,或在蛮夷,弗能纪其世”(《史记》卷40《楚世家》,(北京)中华书局,1963年,第1690页);班固则称“楚之先熊绎所封”的“丹阳”在长江下游的“丹杨郡”(《汉书》卷28《地理志上》,(北京)中华书局,1964年,第1592页)。这种情况的出现大概与众所周知的秦始皇“焚书坑儒”事件所导致的后果有关系。

[2]王玉哲:《楚族故地及其迁移路线》,氏著《古史集林》,(北京)中华书局,2002年,第256—283页。

[3]魏昌主编:《楚国简史》,(武汉)中国地质大学出版社,1989年,第1—2页。

[4]俞伟超:《关于楚文化发展的新探索》,《江汉考古》1980年第1期,第21一34页。

[5]俞伟超:《先楚与三苗文化的考古学推测》,《文物》1980年第10期,第1—12页。

[6]严文明:《中国史前文化的统一性与多样性》,《文物》1987年第3期。

[7]杨权喜:《楚文化》,(北京)文物出版社,2000年,第14页。

[8]李玉洁:《楚国史》, (开封)河南大学出版社,2002年,第10页。

[9]胡厚宣:《楚民族源于东方考》,《史学论丛》第1册,北京大学潜社,1934年,第27页。

[10]郭沫若:《中国古代社会研究》(外二种),(石家庄)河北教育出版社,2000年,第280页。

[11]姜亮夫:《说高阳》,氏著《楚辞学论文集》,(上海)上海古籍出版社,1984年,第65—75页。

[12]岑仲勉:《楚为东方民族辨》,氏著《两周文史论丛》,(上海)商务印书馆,1958年,第55—61页。

[13]周宏伟:《新蔡楚简与楚都迁徙问题的新认识》,《北大史学》第14辑,(北京)北京大学出版社,2009年,第44—81页。下文提到该文观点时称“周文”,不另注。

[14]李学勤:《清华简九篇综述》,《文物》2010年第5期,51—57页。

[15]清华大学出土文献研究与保护中心编、李学勤主编:《清华大学藏战国竹简(壹)》,(上海)中西书局,2010年,第180—194页。下文提到的“整理者”观点皆出此,不另注。

[16]主要有李学勤:《论清华简〈楚居〉中的古史传说》,《中国史研究》2011年第1期,第53-58页;子居:《清华简〈楚居〉解析》,http://www.jianbo.or9/admin3/2011/xueden9018/ziju001.htm;凡国栋:《清华简<楚居>中与季连有关的几个地名》,http://www.bsm.or9.cn/show_article.php? id=1486;王伟:《清华简<楚居>地名札记二则》,http://www.guwenzi.com/SrcShow.asp?Src_ID=1480。上述网络文章的相关观点与整理者、李学勤的观点在宏观上接近,篇幅所限,本文中恕不再一一提及。

[17]本段文字主要综合学界的已有考释成果和笔者的意见而成。已有考释成果是指《清华大学藏战国竹简(壹)·楚居》、复旦大学出土文献与古文字研究中心研究生读书会《清华简<楚居)研读札记》(http://WWW.guwenzi.com/SrcShow.asp?Src_ID=1353)。笔者的不同意见见后文。下划横线的文字为笔者认同和新指出的地名。

[18]李学勤:《论清华简〈楚居〉中的古史传说》,《中国史研究》2011年第1期,第53—58页。下文提到该文观点时简称“李文”,不另注。

[19]张儒、刘毓庆:《汉字通用声素研究》,(太原)山西古籍出版社,2002年,第905页。

[20]陈爱峰等:《<尚书>“三危”地望研究述评》,《青海民族研究》2006年第3期,第101—105页。

[21]袁珂校注:《山海经校注》第16《大荒西经》,(成都)巴蜀书社,1993年,第460页。

[22] 《史记》卷40《楚世家》,第1689—1690页。

[23] 《汉书》卷1上《高帝纪第一》上,(北京)中华书局,1964年,第21—22页。

[24] [北魏]郦道元注,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷19《渭水》,(南京)江苏古籍出版社,1989年,第1608—1610页。

[25] [唐]李吉甫著,贺次君点校: 《元和郡县图志》卷1《关内道一》,(北京)中华书局,1993年,第16页;[元]骆天骧:《类编长安志》卷六《山水》,1985年油印本,第4页。

[26] 《类编长安志》卷六《山水》“荆谷水”条引《两京道里记》日: “荆溪,本名长水,后秦姚兴避讳改焉。”第10页。

[27] 《水经注疏》卷19《渭水》引,第1610页。

[28]向德、惠毅主编:《西安古遗址》,(西安)陕西人民出版社,2008年,第45页。

[29]国家文物局主编:《中国文物地图集·陕西分册》(下),(西安)西安地图出版社,1998年,第123页。

[30]向德、惠毅主编:《西安古遗址》,第46页。⑥张长寿、梁星彭:《关中先周青铜文化的类型与周文化的渊源》,《考古学报》1989年第1期,1—23页。

[31]诸祖耿编撰:《战国策集注汇考(增补本)》(中),(南京)凤凰出版社,2008年,第1207—1208页。

[32] [唐]李泰著,贺次君辑校:《括地志辑校》卷1《雍州》,(北京)中华书局,1980年,第8页。

[33] [元]骆天骧:《类编长安志》卷六《山水》引,第4页。

[34] 《太平御览》卷49《地部十四·西楚南越诸山》“景山”条引,(北京)中华书局,1960年,第238页。

[35] [元]骆天骧:《类编长安志》卷六《山水》自注,第4页。

[36] 《史记》卷4《周本纪》,第118页。

[37] 《史记》卷4《周本纪》,第116页。

[38] 《国语》卷1《周语上》,(上海)上海古籍出版社,1998年,第39页。

[39] [苏]B.A.)жучкEич,《普通地名学》(崔志升译),(北京)高等教育出版社,1983年,第9页。

[40]上述拟音及方言读音,参据李珍华、周长楫编撰:《汉字古今音表》(修订本),(北京)中华书局,1999年,第356、7页。

[41] 《水经注疏》卷19《渭水》,第1563—1567页。

[42] 《水经注疏》卷19《渭水》,第1568—1577页。

[43]中国社会科学院考古研究所汉长安城工作队:《西安市汉唐昆明池遗址的钻探与试掘简报》,《考古》2006年第10期,第53—65页。

[44]本图参据下列诸文绘制:中国社会科学院考古研究所汉长安城工作队:《西安市汉唐昆明池遗址的钻探与试掘简报》;李令福:《从汉唐渭河三桥的位置来看西安附近渭河的侧蚀》,史念海主编:《汉唐长安与关中平原》(《中国历史地理论丛》1999年增刊),第60一83页;吕卓民:《西安城南交潏二水的历史变迁》,《中国历史地理论丛》1990年第2期,163174页;胡谦盈:《1961—62年陕西长安沣东试掘简报》,《考古》1963年第4期,第1112页、第23页。

[45] [清]王先谦:《荀子集解》,(北京)中华书局,1988年,第290、204页。

[46] [东汉]许慎:《说文解字》卷11上《水部》,(北京)中华书局,1963年,第234页。

[47] [清]吴大潋:《说文古籀补·附录》((北京)中华书局,1988年,第69页上)、容庚《弭叔簋及訇簋考释的商榷》(《文物》1960年第9期)皆认为葊与镐是一字;丁山《由三代都邑论其民族文化》(《中央研究院历史语言研究所集刊》第5本第1分册,商务印书馆,1936年)指出葊京即镐京。

[48] [清]吴大澂:《说文古籀补·附录》,第69页上。

[49] [清]王国维:《周葊京考》,《观堂集林》,(北京)中华书局,2004年,第525—528页。

[50][清]孙诒让:《墨子间诂》,(上海)上海书店,1986年,第140页。

[51] 《史记》卷4《周本纪》“正义”,第146页。

[52]北京大学历史系:《论衡注释》,(北京)中华书局,1979年,第1207页。

[53]王玉哲:《西周京地望的再探讨》,《历史研究》1994年第1期,第46—57页

[54] 《史记》卷6《秦始皇本纪第六》,第256页。

[55]王玉哲:《西周京地望的再探讨》。

[56] 《史记》卷6《秦始皇本纪第六》“正义”,第256页。

[57]李珍华、周长楫编撰:《汉字古今音表》(修订本),第329页。

[58] [清]杨守敬按:潏字或作汰。……今考《集韵》,潏、泬并古穴切,音玦。《说文》,潏,涌出也。泬,水从孔穴疾出也。是潏、泬二字音义皆同,故涌或作汰。(《水经注疏》,第1570页)杨说是。

[59]按:圃、甫二字不但读音近同,而且有相同的含义。如《尔雅·释诂》:“甫,大也。”(第1页)韦昭注《国语·周语中》“薮有圃草”曰:“圃,大也。”(第70页)又,《诗经·小雅·车攻》“东有甫草”句在唐李贤所引《韩诗》中作“东有圃草。”(《后汉书·班彪传》注,第1365页)

[60]陈全方等:《西周甲文注》,第15、20页,(上海)学林出版社,2003年。

[61]马承源主编:《商周青铜器铭文选》(三),(北京)文物出版社,1988年,第26页。

[62]按:过去,学者依据汉代毛苌、三国时皇甫谧的解释皆以镐京当宗周,实误。宗周之名,得自西周宗庙所在,而西周宗庙在丰邑,东周宗庙在洛邑,故二地才先后有宗周之名。西周早期的《臣辰盉》、《麦尊》等器物铭文所显示的葊(镐)京、宗周对举的情况就可以证实此点。镐京从来不是西周的政治中心,而是周武王时于周都丰邑附近圈定的用于贵族游猎、诸侯宴飨、子弟习艺的休憩场所。这不但同样有下述《麦尊》、《遹簋》等器物铭文内容可以证实,而且,从《诗经·小雅·鱼藻》一再言“王在在镐,饮酒乐岂”也可以得到说明。其实,《诗经·大雅·文王之什·文王有声》只是说“考卜维王,宅是镐京”,即搬到环境优雅的镐京居住,并不是迁都;上引秦始皇语也只是说“吾闻周文王都丰,武王都镐”,并没有很肯定。是后来的学者把“宅镐”误视为“都镐”。参见拙文《镐京非宗周考》,待刊。

[63] 《尔雅》卷下,(北京)中华书局,1985年,第85页。

[64] 《尔雅》卷上,第1—2页;钱绎:《方言笺疏》卷1,第21页。

[65]中国社会科学院考古研究所汉长安城工作队:《西安市汉唐昆明池遗址的钻探与试掘简报》。

[66] 《白虎通》卷2下,(北京)中华书局,第131页。

[67]马承源主编:《商周青铜器铭文选》(三),第46页。该铭文内容有新释。

[68]马承源主编:《商周青铜器铭文选》(三),第104页。

[69]王玉哲:《西周葊京地望的再探讨》,《历史研究》1994年第1期,第46—57页。

[70] [元]陈澔:《礼记集说》,(上海)上海古籍出版社,1987年,第163页。

[71] [清]钱绎:《方言笺疏》卷6,(北京)中华书局,第248页。

[72] [东汉]许慎:《说文解字》卷13下《垚部》,第290页;卷9下《山部》,第191页。

[73] [三国]张揖:《广雅》卷5《释言》,明刻本,第16页。

[74]《汉书》卷87上《扬雄传》,第3527页。

[75] 《括地志辑校》卷1《雍州》,第21页。

[76] [宋]乐史:《太平寰宇记》卷26《关西道二》,清文渊阁四库全书补配古逸丛书景宋本,第180页。

[77]张儒、刘毓庆:《汉字通用声素研究》,(太原)山西古籍出版社,2002年,第238—240页。

[78]张儒、刘毓庆:《汉字通用声素研究》,第735—736页。

[79] [东汉]许慎:《说文解字》卷11上《阜部》,第304页。

[80]陈忠实:《白鹿原》,(北京)人民文学出版社,1997年,第22页。

[81]马承源主编:《商周青铜器铭文选》(三),第215页。

[82]马承源主编:《商周青铜器铭文选》(三),第65—66页。按《矢令簋》铭文无绝对纪年,其年代有成王、康王、昭王三说,皆属西周初叶。

[83]按:“楚伯”之称又见于周原甲骨文H11:14:“楚白(伯)迄今秋来,隹(唯)于王其则。”(陈全方等:《西周甲文注》,(上海)学林出版社,2003年,第41页)学界有人以为此楚伯非指楚国,因为周原甲文H11:83、《左传》、《史记·楚世家》等文献中多称“楚子”。笔者以为不确,因为,一则西周时期的诸侯爵称并非一成不变(参见王世民:《西周春秋金文中的诸侯爵称》,《历史研究》1983年第3期,第4—18页),二则更重要的是,这种爵称仅是周王对不服统治的白鹿原楚人及其南迁后所使用的笼络手段,属于一厢情愿,楚人并不领情。这从《楚居》对封爵一事毫无提及、后来楚君熊达在诸侯中率先自称楚王的事实就可以知道。

[84]郭沫若:《中国古代社会研究》(外二种),附录四《矢令簋考释》。

[85]李珍华、周长楫编撰:《汉字古今音表》(修订本),第444页。

[86]郭沫若:《文史论集》,(北京)人民出版社,1961年,第347—348页。按:楚弭自(伯),当即指楚芈伯,或简称为楚伯。弭、芈乃同音异写(参见《汉字通用声素研究》,第16—17、493—494页)。《史记·楚世家》:“六曰季连,芈姓,楚其后也。”郭氏以此“楚”通胥,疑误。

[87] 《水经注疏》卷19《渭水》,第1648—1649页。

[88] 《水经注疏》卷19《渭水》杨守敬注,第1648页。

[89]万历《华州志》卷2《山川考》,页8。

[90]国家文物局主编:《中国文物地图集·陕西分册》(下),第593页。

[91]释文参据马承源主编:《商周青铜器铭文选》(三),第168页。按:原释文中段作“<食>(载)先王既令(命)乃祖考事,啻(适)官司左右戏緐(繁)荆,今余隹(唯)帅井(型)先王令(命),令女(汝)更(赓)乃祖考,啻(适)官司左右戏緐(繁)荆”。因整理者有理解错误,导致其标点、注释亦多误,如“戏緐(繁)荆”三字无解。故改标点。

[92]按:诸侯小国在其境内有称王的习惯,此当是周王尊荆人习惯称“荆先王”。参见王国维:《古诸侯称王说》,氏著《观堂集林·别集》,第1152—1153页。

[93] 《水经注疏》卷19《渭水》。

[94]李珍华、周长楫编撰:《汉字古今音表》(修订本),第198页。

[95]袁珂校注:《山海经校注》,(成都)巴蜀书社,1993年,第25页。

[96]万历《华州志》,明万历8年本,第3页。

[97] 《毛诗正义》卷10《小雅·南有嘉鱼之什·六月》,(北京)北京大学出版社,2000年,第743页。

[98]李珍华、周长楫编撰:《汉字古今音表》(修订本),(北京)中华书局,1999年,第313、328页。

[99]分别见吴镇烽编:《陕西金文汇编》(下册),(西安)三秦出版社,1989年,第747页下、748页下。

[100] 《毛诗正义》卷16《大雅·文王之什·大明》,第1134页。

[101] 《春秋左传正义》昭公十七年,(北京)北京大学出版社,1999年,第1367—1368页。按:该句前后文是这样的:“冬,有星孛于大辰,西及汉。申须曰:……诸侯其有火灾乎?”梓慎曰:“往年吾见之,是其征也,火出而见。今兹火出而章,必火入而伏。其居火也久矣,其与不然乎?……若火作,其四国当之,在宋、卫、陈、郑乎?宋,大辰之虚也;陈,大嗥之虚也;郑,祝融之虚也,皆火房也……”这是一段申须、梓慎等人议论彗星扫过大火星对哪些国家会产生影响的对话。梓慎以为,宋是大火星的分野,陈是大嗥的分野,郑是祝融的分野,与“火”都有关系,将会发生火灾。这显然是从附会楚先祝融曾居姜氏郑地为“火正”的传说而来,不能以此认为祝融曾居住于春秋时代的新郑一带。参见下文。

[102]李峰:《西周金文中的郑地和郑国东迁》,《文物》2006年9期,第70—78页。

[103]朱汉民、陈松长主编:《岳麓书院秦简(壹)》,(上海)上海辞书出版社,2010年,第98—99页。

[104]容庚编著:《金文编》卷1,(北京)中华书局,1985年,第35页。

[105]张儒、刘毓庆:《汉字通用声素研究》,第554—555页。

[106]马承源主编:《商周青铜器铭文选》(三),第215页。

[107]容庚编著:《金文编》卷1,第35页;马承源主编:《商周青铜器铭文选》(三),第75、153页。

[108] 《初学记》卷七地部下引,(北京)中华书局,1962年,第143页。

[109] 《春秋左传正义》僖公二十六年,第432—433页。

[110]李珍华、周工楫编撰《汉字古今音表》(修订本),第8、375页。

[111] 《竹书纪年》卷上,(北京)中华书局,1985年,第18页。

[112] 《竹书纪年》卷上,第30页。

[113] [清]王国维:《鬼方昆夷猿狁考》,氏著《观堂集林》,第583—605页。

[114] 《大戴礼记》卷7《帝系第六十三》,四部丛刊景明袁氏嘉趣堂本,第37页。

[115] 《毛诗正义》卷20《商颂·殷武》,第803页。

[116] 陈力:《今本(竹书纪年)研究》,《四川大学学报丛刊》第28集,1985年,第415页;Edward L.Shaughness (夏含夷) : On the Authenticity of the Bamboo Annals (《论〈竹书纪年〉的真实性》), HarvardJournal of Asiatic Studies, vol.46 (1),1986, P149—180;张富祥:《今本<竹书纪年〉纂辑考》,《文史哲》2007年第2期,第22—46页。

[117]北京大学考古教研室华县报告编写组:《华县、渭南古代遗址调查与试掘》,《考古学报》1980年3期,第37—68页、第149—152页;国家文物局主编:《中国文物地图集·陕西分册(下)》,第593页。

[118] 《汉书》,(北京)中华书局,1960年,第1544页。

[119] 《水经注疏》卷19《渭水》,第1603页。

[120] 《元和郡县图志》,(北京)中华书局,1993年,第16页。

[121]李珍华、周长楫编撰:《汉字古今音表》(修订本),第48、158页。

[122]曲英杰:《说郢》,《湖南考古辑刊》第6辑,(长沙)岳麓书社,1994年,第200—206页。

[123]黄盛璋:《历史上的渭河水运》,氏著《历史地理论集》,第147—173页,(北京)人民出版社,1982年。

[124]黄春长:《渭河流域3100年前资源退化与人地关系演变》,《地理科学》2001年第1期,第30—35页。

[125] [东汉]许慎:《说文解字》卷13上《糸部》,第275页。

[126] [东汉]郑玄注,[唐]孔颖达疏:《礼记注疏》卷第28、卷第43,清阮刻十三经注疏本,第739页、第1045页。

[127]周祖谟校笺:《方言校笺》第6,(北京)中华书局,1993年,第41页。

[128] [东汉]刘熙撰:《释名》卷第4《言语》,四部丛刊本,第14页。

[129] [东汉]许慎:《说文解字》卷9上《司部》,第186页。

[130] 《国语》卷16《郑语》,(上海)上海古籍出版社,1998年,第507—523页。

[131]贾连敏:《新蔡葛陵楚墓出土竹简释文》,河南省文物考古研究所:《新蔡葛陵楚墓》,(郑州)大象出版社,2003年,第187—231页。

[132]于豪亮:《秦简〈日书〉记时记月诸问题》,见《云梦秦简研究》,(北京)中华书局,1981年,第351—357页。

[133] 《春秋左传正义》,第428页。

[134]郭沫若:《两周金文辞大系图录考释》鄀国铜器考释,(北京)科学出版社,1958年。

[135] 《汉书》卷28上《地理志》,(北京)中华书局,1964年,第1549页。

[136] [清]秦嘉谟辑补:《世本·居篇》,清嘉庆刻本,第48页。

[137]马承源主编:《商周青铜器铭文选》(三),第286页。

[138] 《水经注疏》卷20《丹水》,第1727页。

[139] 《宋本太平寰宇记》卷141《山南西道九·商州》,(北京)中华书局,2000年,第262页上。

[140] 《中国文物地图集·陕西分册》(下),第1178页;卫迪誉、王宜涛:《陕西南洛河上游古文化遗址调查简报》,《考古与文物》1981年3期。

[141] 《水经注疏》卷20、卷15,第1726、1287页。

[142] 《史记》卷127《日者列传》,第3215页。

[143] 《史记》卷40《楚世家》,第1691—1692页。

[144] 《太平御览》卷63《丹水》,第300页。

[145] [清]王国维:《今本(竹书纪年)疏证》,(沈阳)辽宁教育出版社,1997年,第44页。

[146] [东汉]高诱注: 《吕氏春秋》卷20《恃君览》,(上海)上海书店,1992年,第262页。

[147]张儒、刘毓庆:《汉字通用声素研究》,第678—679页。

[148] 《史记》卷40《楚世家》,第1697页。

[149] 《后汉书》卷86《西南夷列传》,(北京)中华书局,1973年,第2844页。

[150]本释文据董珊:《谈士山盘铭文的“服”字义》,《故宫博物院院刊》2004年第1期,第78—85页。释文标点有改动。

[151] 《史记》卷4《周本纪》,第118页。

[152] 《春秋左传正义》,第594页。

[153]西北大学历史系考古专业:《西安老牛坡商代墓地的发掘》,《文物》1988年第6期;刘士莪:《西安老牛坡商代文化的国属问题及其他》,《李学勤先生学术活动五十年纪念文集》编委会:《追寻中华古代文明的踪迹》,(上海)复旦大学出版社,2002年,第356—358页。

[154]李珍华、周长楫编撰:《汉字古今音表》(修订本),第5、6页。

[155]黄春长:《渭河流域3100年前资源退化与人地关系演变》,《地理科学》2001年第1期,第30—35页。

[156] 《毛诗正义》卷10,第646页。

[157]位于周都丰附近的长安张家坡西周墓地中的“井叔”家族墓地,即荆人贵族居住于周都的证明。参见中国社会科学院考古研究所沣西发掘队:《长安张家坡西周井叔墓发掘简报》,《考古》1986年第1期,第22—27页;《陕西长安张家坡M170号井叔墓发掘简报》,《考古》1990年第6期,第504—510页;中国社会科学院考古研究所编著:《张家坡西周墓地》,(北京)中国大百科全书出版社,1999年,第16—35页。

[158] 《史记》卷33《鲁周公世家》,第1520页;《史记》卷88《蒙恬列传》,第2569页.

[159]张亚初:《论楚公家钟和楚公逆博的年代》,《江汉考古》1984年第4期,第95—96页。

来源:《中国历史地理论丛》2012年第2期

(作者单位:1.陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院,陕西西安,710062;湖南师范大学资源与环境科学学院,湖南长沙,410081)