近代苏北沿海的“走脚田”与“农民农”研究

华东理工大学人文科学研究院 上海200237

【摘要】近代实业家张謇开启了苏北沿海“废灶兴垦”热潮。数十万的苏北农民到盐垦公司种棉花,从事的仍是农业生产,可称为“农民农”,有别于“农民工”。“走脚田”则是当时垦户对公司土地的俗称。“走脚田”的路径受制于“农民农”的构成;“走脚田”的收益制约了“农民农”的规模;而“走脚田”的风险又导致了“农民农”的分化。因此,揭示“走脚田”与“农民农”之间的复杂关系有助于深入了解近代苏北沿海开发的动态过程。

【收稿日期】 2011-12-26

【基金项目】教育部人文社会科学青年基金(07JC770017)、上海市哲学社会科学青年基金(07ELS001)、中央高校基本科研业务费资助

【作者简介】赵赟(1975— ),男,华东理工大学人文科学研究院副教授,主要从事土地利用与环境变化研究。

【关键词】苏北沿海;盐垦公司;走脚田:农民农

【中图分类号】S-09;K207 【文献标识码】A 【文章编号】1000-4459(2012)03-0093-13

Study on “Farm to Another Place” and “Peasant Farmer” in theArea of North Jiangsu Coastal in Modern Times

ZHAO Yun

(School of Humanities,East China University of Science & Technology, Shanghai 200237 )

Abstract: Modern industrialist Zhang Jian promoted dramatic change from making salt to cultivatingcotton swiftly in the area of North Jiangsu coastal. Hundreds of thousands of peasants went to cultivate cottonfrom North Jiangsu to agricultural company, who were called “peasant farmer” because of still engaging in a-gricultural production, being different from “peasant worker”. The “farm to another place” was commonlyknown for a long distance on foot from hometown to destination. This paper investigated the complex relation-ship between the path, income and risk of “farm to another place”, and the constitution, scale and differentia-tion of “peasant farmer”,which was helpful to deepen the understanding of development process in the area ofNorth Jiangsu coastal in modern times.

Key words: Northern Jiangsu coastal; agricultural company; “farm to another place”; “peasant farmer”

近代在实业家张謇的示范和影响下,苏北沿海掀起“废灶兴垦”热潮,各盐垦公司纷纷成立,先后多达70余家。[1]与此同时,苏北农民外出打工出现了“大分流”。民国《续修盐城县志》记载了这一现象:

县境口逾百万,人满为患,佣力之供过于所求。江南各埠海通以来……邑人往南者如水趋壑,秋禾既登,提挈而往沪、(无)锡、嘉善,人逾数万;苏(州)、湖(州)、常(州)、润(镇江),并盈千百。男子引车操舟,行佣转贩;女子缫丝纺绵,补绽浣洗,麦熟乃返其家。

自泰和、大秸各公司来此(盐城)购地植棉,以土著之人娴习者寡,乃招海门、崇明人至。其始试种多败,近则成效大著,连获丰稔,来者益众。其人多于春初挈妻孥以至。洎秋收既毕,售棉得钱,则委其室庐而去焉。[2]

据上引资料,第一段说近代上海等江南城市开埠通商以后,大量苏北农民南下打工;第二段说20世纪初,一部分苏北农民逆势到兴起的盐垦公司种棉花。前者,外出务工,可看作“农民工”;后者,外出务农,可称为“农民农”,以示区别。这是本文采用“农民农”概念的一大理由;另外两点也须指出:一是“农民农”与传统佃农有了重大不同,他们已被纳入到具有现代意义的农业企业体系之中;二是“农民农”比笼统的“移民”一词更能表达历史的真实,他们中大部分挣得收入后仍回原籍,是否转化为移民具有不确定性。由于公司地段较远,他们就把异地垦种公司的土地称为“走脚田”,[3]通常每年春种时去,秋收“售棉得钱”后再返回,在外半年。曾在东台县九沟公司种田的陈厥龙老人说:“我家是种走脚田,每年三四月份从(南通)川港镇来撒棉种、锄草,秋天拾完棉花后再回去。川港镇来的大部分人家都是如此,只有本场人才定居本地。”[1](P287)另据在通海垦牧公司生活近40年的邱云章老人回忆:“定居的仅十之一二,大部分仍回原地居住,仅播种、收割时来,称种走脚田……老家一般离公司十里、八里……路不十分远。”[1](p50)说明距离公司近的,每年不限于只往返一次,可以两去两回。其实,走脚田的距离,不仅限制往返的频次,更对“农民农”的规模与分化产生重大影响。

近代苏北史研究成果,主要围绕“盐”与“垦”两大领域展开,侧重于张謇的思想与功绩、盐垦公司的经营形态等问题的探讨,[4]本文重点考察“走脚田”的路径、收益与风险,“农民农”的构成、规模与分化,揭示两者在历史动态过程中的复杂关系。

一、“走脚田”的路径与“农民农”构成

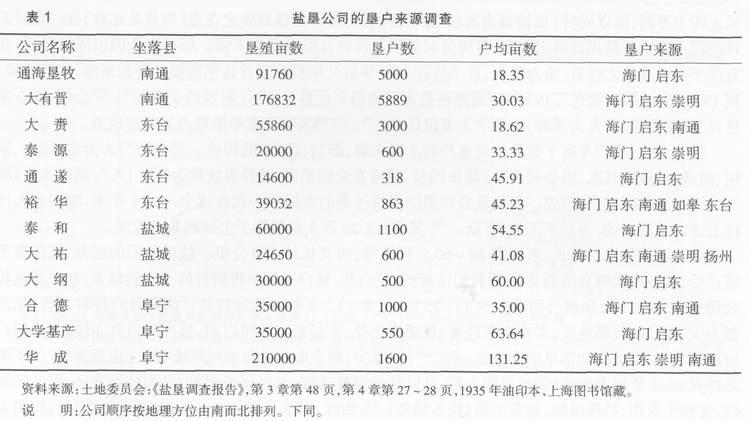

据实业部1932年的调查,“各盐垦公司之垦户,总其数约5万余,计20余万人,约言之,可分为两种:一为真正之垦户,一为灶民改煎为垦之垦户。真正垦户,以崇明、海门人为最多,通州、如皋、东台、阜宁人次之。盖因崇、海两地,地少人稠,且世代以植棉为业,故多迁地谋食而营旧业。”[5]引文中的崇明县包括启东县(1929年析崇明县“外沙”地置)。另据1934年中央大学地理系的调查,公司垦户“什九多通海人,其中海门人尤多,约占60%,南通、崇明、启东之人次之,合占30%;其他本地人承租者,仅10%而已。”[2](P258)上述官方、学界的结论大体一致。基于地籍整理和开发垦殖专区的需要,1935年土地委员会完成对盐垦区的周密调查,兹将垦户来源情况列表如下。

从表1看,12家盐垦公司的垦户主要来自苏北南部的海门、启东、南通及崇明四县。土地委员会的调查报告称:“垦民多由海门、启东、崇明及南通之东南部滨江濒海地带等处迁来。籍虽四县,而其语言风俗习惯则完全相同,本地人统称之为‘海门人’……两淮垦区之南部以海门县籍最多,在北部以启东县籍最多,南通县籍人较少,崇明县籍则因距离较远,为数不多,本地人则属最少数。”[3](第4章第27页)其他资料大体印证了上述说法,特别是海门人的主体地位。如通海垦牧公司“什八为海门人”;大纲公司“什七为海门人”;华丰公司“海门人占什六”;大生同公司“海门人居其大半”;新华公司“泰半为海门人”;[2](p186-229)大有晋公司“大率来自海门县”;大豫公司“海门籍者居三之二”。[6]

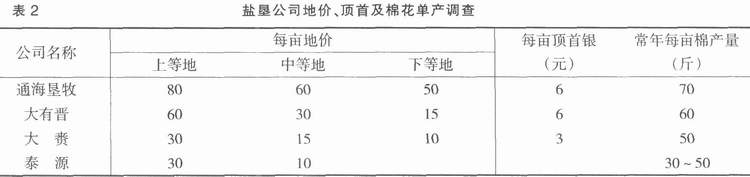

近代海门人原本江南移民,擅长植棉,并且“知进取”富有合群性,[7]以致“海佃”成为当时盐垦区的“一个专有名词”。报载:“海滨一片大地都望‘海佃’去开发,可以说他们是开垦的急先锋!垦牧、合德、耦耕堂等几家比较成功的公司,它的佃户大概都是海门人。我们所经过的十个公司‘海佃’成分要占60%~90%。这原因是‘海佃’几乎是垦荒专家,积有历代之经验,而一般都能忍苦耐劳,公司方面所以最欢迎这种佃户,如像阜宁县的华成公司,为了要招‘海佃’,不但不要他的顶首,而且由公司垫给安家费、旅费、起家费,由通海一带把他们欢迎到阜宁去。”[8]引文提及的华成公司,1917年创办,占地70万亩(相当于一个中等县的面积)。因为偏远,肯去者少,只能靠不要顶首等优惠招徕。顶首(又称典首[9]),“即普通所称押金是也”。[10]张謇晚年分析通海垦牧公司何以能不负债经营时说:“垦牧既不负债,股本又止四十万两,何以周转?日恃每亩所收之六元顶首与赓续而垦而效之花息(即棉花地租)也。”[11]时人评论说:“此项巨额顶首银之收入,得使公司各项工程建设可以赓进不辍。所投资金因以周转灵活,其有济于公司垦务之经营,为力殊大,自不待言。”[12]华成公司没有顶首这笔重要的资金来源,工程受限,到1932年才“稍有起色”,1934年“通海各县人民纷纷来此垦殖,共计新垦约十万亩”。[13]公司1600家垦户“以籍贯论,什九为通海人,阜宁土著仅什之一”。[2](P190)表明优惠举措取得了一定成效。

行文至此,我们考察了盐垦公司垦户的主要来源,即“农民农”的构成。其中海门人为最;启东、崇明、南通人,孰居其次,因公司而异。籍虽四县,但通常交错不清,被外界统称为“海门人”。黄孝先在《海门农民生活状况调查》中说:“各盐垦公司消纳附近过剩的农民……就在这个一二十年来,海门农人迁往上述公司垦殖的,先后不下20万众。”[14]其实,这20万人就包括了上述四县的农民。

苏北盐垦区地形狭长,东西宽20~60公里不等,南北长约350公里。盐垦公司的创办,如张謇所言:“后先不一,大概自南而北”。[15]我们注意到,越向北,垦户平均获得耕种的土地就越多,如通海垦牧公司只有18.35亩,华成公司却高达131.25亩(见表1)王慕韩的解释是:“南部每户耕种之数,比北部为少,此乃因北部垦民,多有南部迁来;近通海之处,未经充分移殖以前,垦民人口自亦较多,故每户所摊耕地面积,当比北部阜宁为少也。”[4](p22930-22931)其实,更主要的是与地域环境有关。南部为“长江下游之冲积地,土质极为肥沃,物产至臻丰富,且以气候雨量适宜,每年可得两熟,是则该处农民,既适于居住,复利于农作,易得温饱,苟非至愚,孰不趋之?”[16]由此,南部人多地少就不难理解了,而且与距离走向相对应,越向北越荒凉,交通不便,投资者少,开发利用亦较迟缓,生产难以一时骤效,南部农民就越不肯前往。强制行不通,惟有靠优惠驱动把他们吸引过去了。张謇为此感慨:“当盐垦创立之始,公司地近通海。通海人浮于地,故争携顶首来佃。自盐垦接踵而起,承佃率皆通海之人,而通海人之增率,何能如垦地增加之速?且公司地段较远,通海人又欲垦之速兴也。定优待之章以广招徕,无顶首,无生泥(培土费)……”[17]结果,一个有趣的现象发生了,即距离衰减规律得到了鲜明体现。从表2看,地价以及顶首费,大都南部高于北部,由南向北,有逐渐降低之势。这对南部农民是一个巨大的吸引力,同样的代价,在北部获得的土地,显然比南部要多得多;不过,每亩土地的收益如棉产量也呈由南而北递减之势(见表2)。这又恰恰要求北部户均耕地要多,广种弥补薄收。诚如张謇指出垦户“即有少数之资,亦多承佃地,欲广种而多利也。”[18]

“走脚田”的路径受制于“农民农”构成,因此在苏北沿海的狭长地带,呈现由南而北逐步推进的特征。具体路线如蛛网交错,其中从海门向北到达大丰(今大丰市),有两条主干道:一陆、一水。据朱道平老人回忆:“当时有一条从海门到大丰的‘海门路’,海门人大多数一家老小是沿着这条路步行用小车子推了来的。‘海门路’沿线为海门—吕四—包场—兵房—南坎—北坎—洋口—角斜(磨担头)—陆家花行(在草田里)一吃粥点(大约在泰源)一潘家鐅大桥一庆生渡(通商镇南。这是一条土路。”[1](p350)王超老人则讲述了一条重要的水路:“我家原住在海门,仅有四亩田,全家六口人无法生活。我父去典当当了衣服、首饰,借钱到大丰承佃一窕田,种走脚田(父亲回海门要四天时间。种了四年后,全家迁到大丰南阳镇以南。其时我七岁。来时共有12家,同坐一只船,20天才到。路线是从海门—南通—如皋—海安—东台—小海—南阳—卯酉河。到大丰后,先住环筒舍,第二年才盖了草房。”[1](p352-353)比较上述两条干道,水路太慢;而陆路一日走百里,大约需要4天。[19]由大丰向北可再转往其他公司,如泰和—大祐—大纲—合德—华成等公司,到达北端的鼎新、新灌公司止,因交通不便大概还需要10天。能够想象出,每年春天,数十万的“农民农”肩挑背驮,扶老携幼,汇集成汹涌北上的大潮,进入盐垦区,然后分流到各家盐垦公司。秋收后,又是他们汇合在一起,携带上钱物,南下返回。每年如候鸟春去秋回、交替出现的方向相反的庞大人流,堪称“民初苏北沿海一道奇特的景观”。[20]不过,限于往返路径的代价,一部分农民定居下来,成为真正的移民。

二、“走脚田”的收益与“农民农”规模

从理论上讲,“走脚田”的收益主要取决于作物收成与市场价格,两大因素形势愈好,获得的收益就应愈高。据1934年《两淮水利盐垦实录》记载:“最近两年,垦区棉收即佳,棉价又高,如以阜宁情形而论,较好之田,每亩收获以籽棉80斤计,除去租花可净得52斤。以每户耕种三窕计,[21]总数可有40担;以每担价洋13元计,总收可500元;除去雇工工资、一家衣食之外,颇有盈余矣。昔年公司成立之初,连年荒灾,因而多数失败,近则垦区植棉事业之发展,大有一日千里之势。”[2](p260)上引资料用前后对比的方法,强调了1933年以来盐垦区形势一片大好,垦户在扣除必要支出后,仍然“颇有盈余”。同期江南的无锡等地佃农在支付农本和地租后已几乎没有盈余。[1](p12)趋利避害,人之常情,盐垦公司又急需劳工,若真能“颇有盈余”,垦户应该趋之若鹜,规模亦将趋于饱和。实情究竟如何?有必要厘清。

盐垦区形势大好,主要受惠于棉种改良。“今社会进步,纺纱由粗而细,美棉种则适用于纺细纱者也。”[22]为此,1918~1933年先后引种美国脱字棉、爱字棉和金字棉。1934年,江苏省棉产改进所成立于南通,会同南通大学农学院加强推广。“奈以美棉不适于南通农情,不能推广。”[23]结果,通海地区仍以中棉(青茎鸡脚棉)为主;但在北部,“近经试验,悉新垦之地,种植洋棉颇宜……棉产改进所与大生纱厂本年(1934)于盐(城)阜(宁)一带,贱价发售大批棉籽,特约垦殖,故阜宁境内盛行此种棉种,中棉旧种只占极少数矣。”[2](P260)

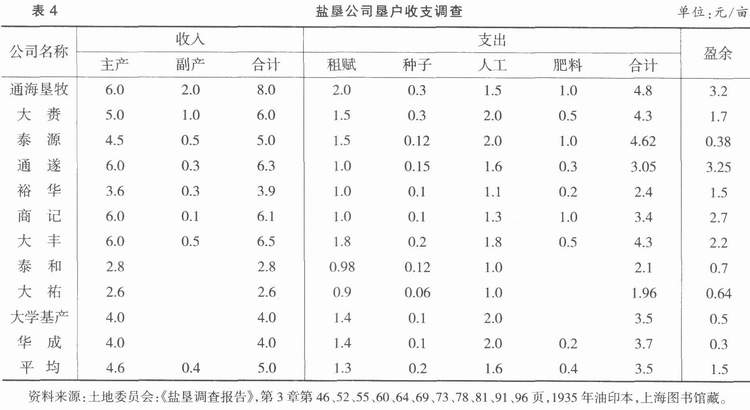

据1934年江苏省棉作试验场调查的盐垦区七县洋棉种植情况(见表3),海门、南通两县洋棉所占比重都很低,启东县虽多试种,但亩产量30斤,较中棉不具优势。而东台、盐城、阜宁三县的洋棉单产,平均超出中棉40%以上,比较优势明显,其中盐城80斤、东台75斤,超过了通海垦牧公司亩产70斤的最高量(见表2)。这对北部扩大美棉种植十分有利。阜宁县棉田面积48万亩,其中洋棉40万亩,比重高达83.3%;问题是,因为地力开发较晚,每亩平均收获籽棉只有40斤。《两淮水利盐垦实录》所说的亩产80斤,仅为局部“较好之田”。若以亩均80斤、每户耕种3窕(75亩)地的高标准,推算出垦户普遍“颇有盈余”的结论,显然有悖实情,虚增很多。

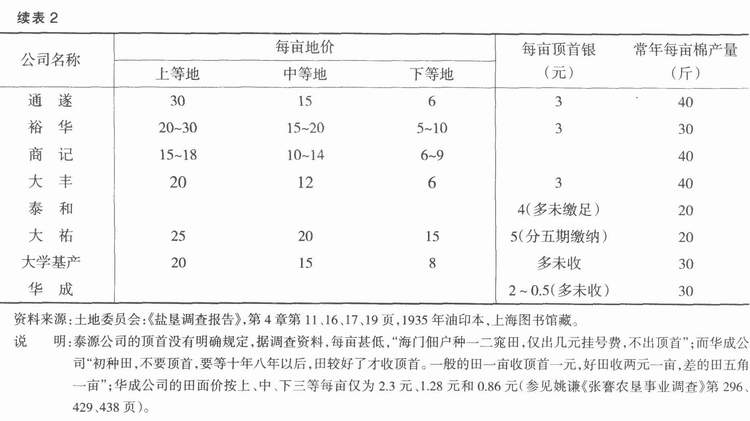

1935年,王慕韩在阜宁县7个点进行抽样调查,每窕25亩地一年的经营收入,“可净余60元左右”,平均每亩盈余2.4元。其中支出项有2个抽样点的家工、顶首利息及4个抽样点的肥料费空缺。[4](P22933-229355)如果统计全面,盈余将有所减低。土地委员会调查11家盐垦公司的垦户收支情况(见表4),每亩平均盈余1.5元,如果将人工、肥料两项支出节省,盈余3.5元,以每窕25亩计,可收入87.5元,尚须扣除资本利息及农具、农舍等开支,剩余也有限。若耕种2窕,可支配的收入百余元,勉可糊15。当时2元能买40斤麦子,[1](p408)以每人每月粗粮40斤折算,五口之家一年费用是120元。另据江苏省720户农家生活调查,全年食物一项最低亦需123.6元。[24]观察表4进一步发现,泰和、华成等公司垦户的盈余之所以很少,一个重要原因是没有副产收入。通海垦牧公司若扣除2元副产收入,所剩1.2元维持生计也比较困难。这从一个侧面表明,依靠单一的棉花种植,所得收益有限,仅以劳力换取工资而已。

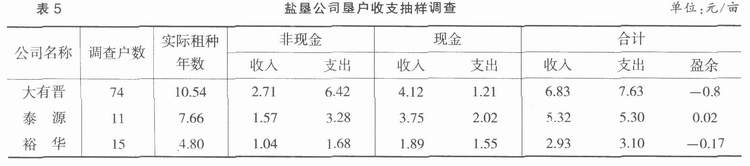

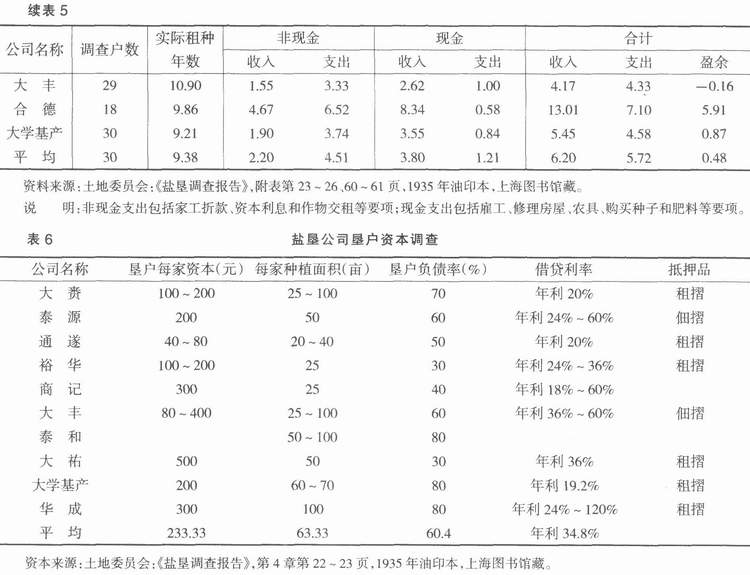

表4大体反映了垦户收支的整体情况,土地委员会还对大有晋、泰源、裕华、大丰、合德、大学基产等6公司177家普通垦户进行抽样调查(见表5)。结果,每亩平均盈余只有0.48元,其中大有晋、裕华、大丰3公司的垦户支出反较收人为多。盈余过低,主要是资本利息支出过大,平均每亩为1.78元。张謇说:“各公司领田之佃,多半是穷户,其种田资本,非出于告贷,即系鬻产做会。”[25]调查显示,普通垦户资本极为贫乏,赤贫化现象严重,平均60%以上都负债,借贷年利率为34.8%(见表6)。在此情况下,垦户容易陷入到一个恶性怪圈,一方面,为减轻顶首等负担,越穷也只有越北才得以承租到土地从事垦殖;另一方面,越北的土地生产力往往越低。两方面耦合,越穷越北,越北越穷。从表4看,土地收益呈现出愈北愈低之趋向,如通海垦牧公司每亩盈余3.2元,华成公司仅有0.3元;与之相反,垦户的负债率及借贷年利率有愈北愈高之趋向,如华成公司80%的垦户都负债,借贷年利率最高达到120%(见表6)。

需指出的是,上述收支统计都是在盐垦区形势大好的情况下进行的。最基本的一点,盐碱地改良有年,已较为成熟。垦户实际租种年数平均为9.38年(见表5)。此时盈余尚且如此,垦殖初期土壤盐分高,棉花立苗困难,一亩田能收20斤“就算好极了”。黄德元老人回忆:“种棉花开始是一熟头,在初种的三四年中,收入很少,因田中间不种,仅四边高处才种”;李竹英老人也说:“因为是盐碱地,棉苗长不好,是东一块、西一块地零星出苗,20亩地实际上只能种5、6亩。那时棉株只有矮凳高,棉秆还无香烟粗,一株仅结两三个朵儿”。[1](p240、383)这还是相对较好的地块,对于没有收益的土地,垦户根本不愿进行更多劳力投入。“棉种撒下去后长不好,只有二三寸高,失败了。海门人仅种一年就走了”;“因为棉花有种无收,大部分海门人都走了,租金也不要了,田成了荒地”。[1](p480-482)这种弃耕行为是当时的常态。即便垦种有年,倘遇天灾,仍可能血本无归。朱德庆老人感触至深:“因田上产量低、不稳定,所以每年的盈余也有限。虽然田板经多年种植,已逐渐好起来,但总的说来仍不行,原因是水利条件不好,十年中还捞不到三年好田禾;有时田本丢下去了,一经淹水就收不到了。”[1](p286)收益的不确定性,强化了垦户的流动性,以应对现实的严峻性。

盐垦区的垦户能达到多大的规模?张謇最初估算为50~100万人。1909年张謇对助手刘厚生说:

我自创办大生纱厂之后,常到上海。我开始知道,上海拉洋车及推小车的人,百分之九十是海门人或崇明人。我曾调查他们的生活,都很困苦。他们所以到上海谋生的原因.即是无田可种,迫而如此也。我又留心其他劳动苦力,发现盐城、阜宁、淮安等县的乡民,多半在上海充当轮船码头装卸货物之扛棒苦力……我想到,通州范公堤外之海滨,直到阜宁县境.南北延长六百华里,可垦之荒田至少在一千万亩以上……因此,我就想招股承办,第一个试验场,就是通海垦牧公司……我已决定发一个愿心,在通州、如皋、东台、盐城、阜宁五县境内,开辟垦荒棉田一百万或二百万亩……每户农民领二十亩,可供十万或二十万户的耕种。以每户五口计,可供五十万或一百万人的生活。这种事业,我如不做,恐怕没有第二个人肯负此责任也。[26]

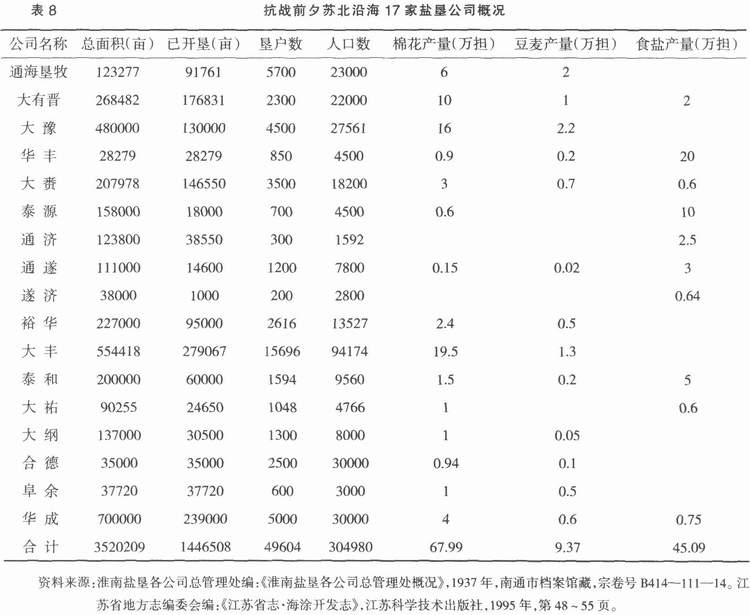

据上引资料,张謇认为盐垦区可垦荒地至少在1000万亩以上,若能开辟出100~200万亩的棉田,就司容纳50~100万人。不过,人均2亩太小。1923年,张謇对这一估计作了修正,以1500万亩为基数,每人占地20亩,认为可容纳75万人。[27]1933年,江苏省垦殖专区视察团的报告,认为可垦荒地有1300万亩,每户耕25亩,可容纳50万农户,再以每户5口计,可容纳250万人。[28]同年,张惠群估计垦殖之后,“可容纳数百万之农人”。[29]1935年,土地委员会的调查报告指出,可垦未垦地有900万亩,倘全部开垦后,可容农民240万人。[3](第4章p3)人均耕地越小,估算的规模就越大。但是基于盐垦区的地力,人均5亩的收益勉强维生。失去这个前提,规模越大可能越不切实际。1935年,李积新的保守估计,平均每人10亩,开垦800万亩,就可移垦80万人。[30]然而,到1937年抗日战争爆发前,各公司占地共计413万亩,实际垦殖169万亩。[31]其中17家较大盐垦公司占地352万亩,实垦145万亩,棉产籽棉68万担,垦民30余万人(见表8)。若不考虑改煎为垦的灶民(约占10%),“农民农”大约27万人,远未达到可容纳的规模。而这恰恰是受制于“走脚田”收益的结果,人均垦地不足5亩,亩均收获籽棉只有47斤。

三、“走脚田”的风险与“农民农”分化

1935年3月,王慕韩在盐垦区考察,所见景象是“草枯风劲,人烟稀少,煞是荒凉”。[32]原因是大部分“农民农”回乡尚未返。为此,他呼吁厉行土著政策:

盐垦区现有之垦民,百分之八十以上皆来自通、海、崇、启四县。春二三月,相率负耒耜来至垦地,结有极简单之庐舍,以备居住。秋冬农事完毕,十之六七皆扶老携幼以返里。据作者于本年三月间考察华成、泰源、大赉三公司之佃农,平均约百分之六十五皆回乡未返。似此冬去春来,不独于时间、经济两有损失,且与土地丝毫不生情感。佃种者多择肥美之土地以耕种,地力稍薄,则转卖佃权而他适……垦区本地人民,咸詈此等垦民曰“括地皮者”,诚非无因。考垦民于垦区留住率之大小,于国民经济及一地之开发大有关系。孟子曰‘无恒产者无恒心’……故必厉行土著政策,使其衣于斯,食于斯而成为固定不移之垦民,庶可望耕殖事业之巩固。[4](P23034-23036)

据上引资料,秋收后“十之六七皆扶老携幼以返里”,表明种“走脚田”的比例依然很高,“垦民于垦区留住率”则相应很低。黄文才老人说在他20岁(1934年)时,“本地仍然是种走脚田的多”。[1](p207)既然往返“于时间、经济两有损失”,为何大部分垦户仍然坚持流动?这其实触及到了群体内部分化问题。流动即意味着群体的不稳定,内部将始终处于分化之中,一部分垦户可能退出。那么,导致上述分化现象的不确定的风险因素就很值得探究。《两淮水利盐垦实录》指出:“惟自十年(1921)以后,风、虫、水、匪各灾害,相继而至,各公司经营不善,由此失败而停顿者,比比皆是。”[2](p244)结合其他资料,可知盐垦区的主要人为风险是土匪,自然风险是风暴潮与洪水。另外,粮食安全风险的制约也不容忽视。

苏北沿海夙为盗匪出没之地,愈北愈猖獗。“除垦牧公司始终未蒙匪患外,其他各公司均受其害。民国十九年垦区北部几皆沦为匪域,各公司损失尤重,如华成,如合德,损失均以数十万计。”[2](p241)垦户也是人心惶惶。孙宝诗老人说:“开始时海门人是春天来种棉花,秋天回老家(黄棉花还未摘光就回老家了),原因是当地有土匪,不安全。有些人种了一段时间后就不肯来了。”孙茂昌老人说:“当时这儿土匪多。海门人秋天收了棉花后大都回老家。有一个叫‘王瘸子’的海门人种了几窕田的棉花,被土匪抓去‘烫螃蟹’(在人的身子下面用火烧)逼钱,后来王不敢来种田了。”[1](p361、404)对付土匪的办法,一靠垦户联防自卫,如“每当收了棉花,土匪就来抢了。这时启(东)海(门)人敲锣,锣声一响,大家来了,驱赶土匪。”[1](p418)二靠公司实业保安队。1935年的调查,通海垦牧、华成等14家较大盐垦公司实业保安队共有741人,“惟实力单薄,指挥不一,无以挡出没无常之大股悍匪,因是迭遭匪患。治安费用,本由公司承担,近年则多从总产量中抽收7%,为业佃共同负担”。[3](第4章P30)垦户支出增加了,而一些保安队“名为保卫百姓,实与土匪穿连裆裤”。周茂德老人举例说:耦耕堂公司“甲字圩张竹山家有八担皮棉,晚上强盗来抢,把张竹山按倒了放在灶上烤。实业队兵士放哨到此,躲在明沟边上朝天开枪,强盗并不怕。第二天有人看见土匪与实业队在一起吃喝。事后实业队还向张竹山要子弹费。”[1](P413)由于治安得不到根本好转,“种棉大户在收了棉花后都回海门,避免遭抢”;即便定居下来的,一旦被抢无法生活,又“回了原籍”。[1](p416、426)

苏北沿海自然风险方面,张謇说:“一外潮,一内水”。[33]所谓外潮,来自垦区以东,沿海地形平缓,毫无屏障,夏秋季节容易遭到风暴潮侵袭。例如1929年,泰和公司遭台风海潮袭击,海堤崩溃,垦地复变斥卤,垦民纷纷逃迁,灾后垦户由5000多户减至1000多户。[34]台风过境之时,若恰在天文大潮期(每月的初一、十五前后),则危害更甚。1939年8月30日(农历七月十六)强台风即遇天文大潮。报载:“飓风骤袭苏北沿海一带,潮汛与风信一致冲击,暴雨兼注,海湖水位激高数丈,亘三昼夜始稍杀,演成海啸惨灾。以致南通、如皋、东台、盐城、阜宁、涟水、灌云等县滨海居民不及逃避,被淹没者约一万数千人”。[35]退潮后,23万亩棉田无收,土地多年不能垦种。[36]所谓内水,来自垦区以西,因地势低洼,无人海通道,又处于南北冷暖气流交会地带,多暴雨天气,水势落差小而常为洪水涡旋区,若遇淮河、运河泄洪,则涝灾更甚。垦户因此而逃迁的例子俯拾皆是。如新南、新通公司:“全部植棉,丰收似不多见,一旦大雨为灾,棉场丧失殆尽,故垦民怨声载道,鬻家具,卖子女,纷纷他逃,垦务因而中止;迨恢复旧观,颇费时日。”[37]朱俊仁老人说:“民国十九年下了一场大雨,田淹了,颗粒无收。后来我就去上海拉黄包车。”王衡礼老人则说:“大水来后冒盐卤,田里草也不长,收不到棉花”,只好“到苏南打工”。[1](p280、424)

要防范风暴潮与洪水(简称“东潮西水”),张謇强调“以水利(堤防、河、渠、闸、涵洞)为首要”,[38]其中又以筑堤为先。张謇规划的筑堤模式是,堤分外堤、里堤、次里堤、格堤四种:“濒海者日外堤,濒通潮大港者日里堤,濒通内水河渠者为次里堤,堤中分格者日格堤。”[39]外堤为捍海挡潮大堤,若被海浪冲决,有里堤阻挡;里堤被冲决,仍有格堤阻挡海水人内,渐次缩小受灾范围。大规模水利建设,需要巨额资金。张謇的筹措办法是“仿泰西公司集资堤之”,[40]即仿照西方股份制的方式募集修堤资金。由于盐垦公司的原始资本用于收购盐垣和荡地的费用相当多,用于水利工程方面的资金普遍不足,除通海垦牧公司外,即便最好的几家公司,水利工程设施大都因陋就简。“论河堤工程,最完备者,莫垦牧、大有晋,次则大豫、华成,再次则大丰、大赉、泰源等,余者或仅开一河,或只筑一堤,甚至并一河一闸而无之。”[41]泰源公司“开办之初,即受潮灾,损失颇巨,其后股东分地自管,勉可维持”;因公司“无大工程”,[3](第4章p54)垦户“种了棉花后,往往一下雨就淹没了,无收成了,于是他们就回了老家,有的去了大丰、合德、云台山,从此不来”。[1](p296)

水利工程与岁收利害攸关,问题是,资金不足,难以兴工程;工程不兴,又难以有效抗御风潮、洪水,导致歉收亏损,进而加剧资金不足。从1918年到1921年,在连续遭灾之后,仅大有晋、大豫、大赉、大丰、华成5家公司的负债额就达450多万元,其中大丰公司负债256万元,债息每年30余万元,“即使岁收丰硕,还欠且尤不足,遑论工程……公司鉴于历年之歉收,率由于工程之未备;然工程非款不办。而公可值此灾歉之余,岂复能言工程?嗣经再三计议,工程不兴,则岁收不可必。无已,惟有设法择要施工,故复修西堤以捍上游之水,浚通中卯酉河,直达门龙港口,以泄中部之水。是年收入遂达二十二万八千元有奇。未始非水利之效也”。[42]上述指出了现实中的水利困境,“设法择要施工”属无奈之举。

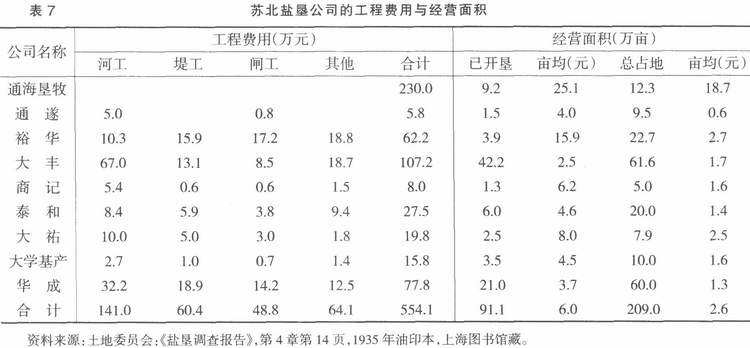

历经有年,一些公司虽为水利工程投入了大量资本,但相对于经营面积,工程费用之少仍令人唏嘘。据1935年土地委员会的调查,通海垦牧公司投入工程费用最高,达230万元;其次是大丰公司,为107.2万元,已不及通海垦牧的1/2。就开垦的面积核算,通海垦牧也最高,亩均25.1元,大丰反而最低,只有2.5元;就总占地面积而言,除通海垦牧外,其他公司亩均工程费用都是少得可怜,况且各自为政,缺乏整体规划。这一时期,政府也曾出面介入,如1931年大水之后,国民政府召集专家筹划导淮人海工程,[43]1934年江苏省政府又提出开辟沿海新运河计划等,[4](p23085-23095)均因经费无法落实而停滞。

最后指出的是,垦户的群体分化与粮食安全风险也有直接关系。据1935年土地委员会的调查,作物面积占公司农场总面积的95.6%,他如晒场占1.1%,房屋0.9%,菜园0.3%,其中“作物地尽为旱地,水田仅0.2%,此因新垦地盐分过高,不适种稻。”[3](附表5)除了垦区土壤适宜植棉外,主要是各公司十分重视棉花生产,限种其他作物。张謇开发盐垦区的原动力就是“广植棉产,以厚纱厂自助之力”[44]即为纱厂建立一个稳定的棉花生产基地。因而稻、麦、杂粮生产面积一直较少,产量也很低。以表8淮南所属17家公司30.5万人为例,按每人每月粗粮40斤计算,一年共需1.46亿斤,但所产豆麦937万斤,只能部分解决垦户的食粮需要,缺额巨大;况且,这仅有的粮食还是本地人(本场人)生产的。“本场人种田粗糙,小熟种麦子,当口粮。海门人只种一熟棉花,不种麦子,春来秋回,种走脚田”;“海门人不种麦,因种了麦会降低棉花产量”。[1](p273、289)结果,来自南部的垦户所需粮食,除了自带,只有购买;“因缺粮,故不养鸡鸭,也不养猪”;间或用所织的土布到集市上“换米”,以改善生活。[1](p297、402)顾德才老人回忆通遂公司的情况:“最早来这儿种田的均是启东、海门人。因拿不出多少押金,一般只种一窕田。他们春天来挖茅草、种棉花、削草,秋天拾了棉花卖掉后再回老家。他们住的是茅草搭的田头舍,吃老麦粥和老麦饭,菜是咸瓜子和咸菜,生活十分艰苦。”[1](p328)棉花是非粮食作物,秋收之后留住垦区就是纯消耗粮食了,如果收益有限,最基本的粮食需要得不到保障,生存风险就很大,特别是在冬天的茫茫海滩上实在无法生活。定居下来的,大多是把田种好了,收益有了保障。胡润生老人说:“棉花一收完,就关门回老家了,第二年再去种田,直到把田种好了,才全家迁大丰。”[1](P151)

四、简短的结语

1935年夏,陈洪进在盐垦区历时两个月的考察后感慨:“盐垦区的问题实在是丰富,值得大家努力研究。”[45]原因是盐垦区出现了新旧转换的复杂形态,特别是“自从通海垦牧公司成立以后,垦殖的情形就大大地不同了”,譬如“采取农业企业的形态”;“有很大的规模,巨额的资本,和大规模的水利工程”;以及“都是专营棉花作物”。[46]与此同时,盐垦区的农民与传统的佃农也“大大地不同了”。张謇在通海垦牧公司《申订事例》中规定:“本公司开办宗旨,原为纱厂谋纺织之根据地,各堤经理须本此意通告各佃,俾佃人知公司与纱厂有甚重关系。所产之棉,应归公司收买,以充厂用,不得外溢。至花价自以厂收当时市价为衡,不得令佃人吃亏。”[47]这其实明确了“公司+农户”的农业现代化经营方式。虽然词仍以佃农称之,但此时的垦户从事的是商品性棉花生产,已被纳入到具有现代意义的工、农、贸体系之中,并成为其中的一个环节。[48]“农民农”与“走脚田”的出现也因此有了全新背景。在具体的交互过程中,“走脚田”的路径受制于“农民农”的主体构成,呈现出由南而北逐步推进的特征。相应地,南部开垦早于北部,早开垦者盐分少生产力高,迟开垦者盐分多生产力低,所以,土地收益大体由南而北递减,地价、租额、顶首、棉产量等所体现的距离衰减规律,都从属于这一主体特征。而“走脚田”收益的不确定性,强化了“农民农”的流动性,并最终制约了垦户的规模。“走脚田”的风险又导致了“农民农”的分化,或退出或定居,但大部分仍坚持季节性的往返流动。最后,“走脚田”与“农民农”因公司的终结而终结,1946年解放区土地改革,公司土地被没收,分配给一部分垦户,[49]由此转身为移民,成了土地的真正主人。

参考文献

[1]姚谦.张謇农垦事业调查[Z].南京:江苏人民出版社,2000.

[2]胡焕庸编订.两淮水利盐垦实录[M].中央大学地理系,1934.

[3]土地委员会.盐垦调查报告[R].油印本.1935.上海图书馆藏.

[4]王慕韩.江苏盐垦区土地利用问题之研究[M].1935.萧铮主编.民国二十年代中国大陆土地问题资料,台北:成文出 版有限公司,美国旧金山:美国中文资料中心,1977年影印,第45册.

[5]淮南盐垦各公司总管理处编.淮南盐垦各公司总管理处概况[Z].1937.南通市档案馆藏,宗卷号B414-111-14.

注释:

[1]参见孙家山:《苏北盐垦史初稿》,农业出版社,1984年,第29~37页;江苏省地方志编委会编:《江苏省志·海涂开发志》,江苏科学技术出版社,1995年,第47~58页;赵赟:《苏北沿海土地利用变化研究——以清末民初废灶兴垦为中心》,《中国历史地理论丛》2003年第4期。

[2]民国《续修盐城县志》卷4《产殖·劳动》。

[3][清]沈廷瑞《东畲杂记》提到浙江嘉兴濮院镇出现的“跨脚田”,与苏北的“走脚田”类似。其文说:“近镇人家多业机杼,间有业田者,田事皆雇两头人为之。西头,谓石(门)、桐(乡)邑界,其地人多而田少,往往佃于他处,每于春 初挈眷而来,年终挈眷而去,名日种跨脚田”。参见民国《濮院志》卷14《农工商·农桑》。

[4]参见张荣生:《追踪先贤步武探求伟业渊源——80年来研究张謇盐业改革、盐地垦殖学术成果总述》,《盐业史研究》2006年第4期;徐民华、李霞:《近二十年苏北研究的域外视角》,《江海学刊》2003年第4期。

[5]实业部国际贸易局:《中国实业志·江苏省》第5编《农林畜牧·盐垦》,1933年,(香港)宗青图书公司,1980年影印,第265页。

[6]经募通泰盐垦五公司债票银团稽核处编:《通泰盐垦五公司经营概况》,1925年,第9、24页,上海图书馆藏。

[7]张謇:《垦牧公司第七届说略》(1909年),曹文麟编《张啬巷(謇)文钞》,近代中国史料丛刊第44辑,(台北)文海出版社,1969年,第246页。

[8]蓬舟:《沿海拾页录》(2),《大公报》1933年1月4日。

[9]民国《黟县四志》卷2《风俗》记载:“昔日地狭人稠,欲佃不得,于是纳金于田主,田主收其金,则其田永远由其耕种,若欲易佃,则必偿旧佃之金,故曰典首。”

[10]沈时可:《海门启东县之佃租制度》,《民国二十年代中国大陆土地问题资料》,(台北)成文出版有限公司、(旧金山)美国中文资料中心,1977年影印,第60册,第30934页。

[11]张謇:《盐垦公司水利规划通告股东暨公司职员函》(1923年),《张季子九录·实业录》卷8。

[12]张惠群:《盐垦区域佃租制度之研究》,《民国二十年代中国大陆土地问题资料》第61册,第31814页。

[13]李旭旦:《中央大学地理系两淮考察记》(18),《中央日报》1934年8月29日。

[14]黄孝先:《海门农民生活状况调查》,《东方杂志》第24卷第16期,1927年8月。

[15]张謇:《为通泰各盐垦公司募集资金之说明书》(1924年),《张季子九录·实业录》卷8。

[16]沈时可:《海门启东县之佃租制度》,《民国二十年代中国大陆土地问题资料》第60册,第30857页。

[17]张謇:《整理盐垦公司刍议》(1922年),《张季子九录·实业录》卷6。

[18]张謇:《整理盐垦公司刍议》(1922年),《张季子九录·实业录》卷6。

[19] [日]西泽治彦:《大丰盐垦公司和海门移民——大丰县大中镇同德村社会调查报告》,严学熙主编《论张謇——张謇国际学术研讨会论文集》,江苏人民出版社,1993年,第456页。

[20]庄安正:《清末民初苏北通海地区移民概况述评》,(台湾)《东吴历史学报》2002年第8期。

[21]“窕”(原字有“土”左偏旁,音tiao)是盐垦区通用的面积单位。盐垦区土地按井田制规划,被分成一条条,呈长方形,当地称为“窕子”。1窕田20~60亩不等,通常25亩,为一家农户耕种的基本田块。

[22]陆养浩:《拓展苏北垦殖》,《江苏研究》第1卷第1期,1935年5月。

[23]冯泽芳:《部立第二棉场之过去、现在及将来》(1928年),中国第二历史档案馆编《中华民国史档案资料汇编》第3辑《农商》,江苏古籍出版社,1991年,第572~574页。

[24]冯和法编:《中国农村经济资料》,(上海)黎明书局,1935年,第36~40页。

[25]张謇:《保护垦佃通告》(1921年),《张季子九录·实业录》卷6。

[26]刘厚生:《张謇传记》,(上海)龙门联合书局,1958年,第250~251页。

[27]张謇:《盐垦公司水利规划通告股东暨公司职员函》(1923年),《张季子九录·实业录》卷8。

[28]汤一南:《江苏省土地局实习报告书》,《民国二十年代中国大陆土地问题资料》第115册,第61307页。

[29]张惠群:《江苏土地局南通盐垦公司实习总报告》,《民国二十年代中国大陆土地问题资料》第108册,第57419页。

[30]李积新:《淮南盐垦区之垦殖问题》,《地政月刊》第3卷第5期,1935年5月。

[31]江苏省地方志编委会编:《江苏省志·海涂开发志》,第48页。

[32]王慕韩:《阜宁实习调查日记》,《民国二十年代中国大陆土地问题资料》第100册,第52833页。

[33]张謇:《对于各盐垦公司之通告》(1922年),《张季子九录·实业录》卷6。

[34]江苏省地方志编委会编:《江苏省志-海涂开发志》,第54页。

[35] 《苏北七县海啸受灾实况》,《新闻报》1939年10月22日。

[36]江苏省地方志编委会编:《江苏省志·海涂开发志》,第27页。

[37]兰少英:《苏北荒地垦辟之我见》,《东方杂志》第31卷第14期,1934年8月。

[38]张謇:《为通泰各盐垦公司募集资金之说明书》(1924年),《张季子九录·实业录》卷8。

[39]张謇:《垦牧乡志》(1924年),《张季子九录·实业录》卷8。

[40]张謇:《通海垦牧公司集股章程启》(1901年),《张季子九录·实业录》卷2。

[41]李积新:《江苏盐垦事业概况》,《东方杂志》第21卷第11期,1924年6月。

[42]经募通泰盐垦五公司债票银团稽核处编:《通泰盐垦五公司经营概况》,1925年,第40页。

[43]内政部编:《废田还湖及导淮人海案会议汇刊》,1932年,第1~52页。

[44]张謇:《垦牧公司第一次股东会演说公司成立之历史》(1911年),《张季子九录·实业录》卷4。

[45]陈洪进:《江苏盐垦区农村经济速写》,《中国农村》第1卷第12期,1935年9月。

[46]陈洪进:《江苏盐垦区盐垦公司之股东分地制》,《中山文化教育馆季刊》第4卷第1期,1937年3月。

[47]通海垦牧公司编:《通海垦牧公司开办十年之历史》,(通州)翰墨林编译印书局,1911年,第3章,第95~96页。

[48]林刚:《张謇与中国特色的早期现代化道路一对淮南盐垦事业的再分析》,《中国经济史研究》1997年第1期。

[49]江苏省地方志编委会编:《江苏省志·海涂开发志》,第48~55页。

文章来源:《中国农史》201203