地权交易、资源配置与社会流动

——以19世纪台湾范家土地交易与家族兴衰为中心

【内容提要】近年来许多学者开始反思关于近世地权市场的传统成说,然而所利用的资料缺乏具体鲜活的案例。台湾范氏家族一百多年的土地文书,弥补了这一不足。本文还原该家族19世纪的地权交易与经营,再现范氏四代人的资产变迁以及家族兴衰,并结合部分其他案例,探讨传统地权市场在促进土地开发、配置生产要素上的机制。文书中丰富多样的契约关系体现了产权的清晰界定对降低交易成本的作用。范家参与的胎借、活卖、绝卖、租佃等交易涉及传统地权交易的各个层次。本文将理论模型与具体的交易案例结合,阐述了传统地权交易如何通过对土地物权的分割,跨期调节多样化的资金需求。在对租佃契约的整理和观察中,本文认为大租户—垦佃—耕佃的三层租佃结构使得禀赋不同的要素所有者得以进行有效的合作。这些丰富的契约形式提高了生产要素的流动性和使用效率,带来范氏家族不同人阶层的变化和经营的变迁,从中也反映了当时社会的流动性。

【关键词】范家;地权市场;资源配置;社会流动;租佃

长期以来人们认为传统地权买卖造成土地兼并、贫富悬殊、阶级剥削和低效率,近年来许多学者开始对一些传统成说进行重新审视和反思,并建立起与以往不同的分析框架。例如Kenneth Pomerantz认为中国传统地权市场活跃且有效率,其所形成的激励机制促成了中国农业的高产出。[①]龙登高剖析了传统地权交易的微观层次,认为传统地权市场通过多样化的地权交易使得资本、劳动力、土地这三种生产要素实现动态结合。[②]赵亮通过理论分析和实证检验,论证了租佃制有其合理性、效率和特定的优势。[③]还有一些学者的研究发现,传统观点夸大了近世的土地集中和贫富分化[④]。

以往对传统地权市场的研究多使用宏观统计资料,以及各地的契约资料,虽然这些材料极其丰富[⑤],但统计数据较为笼统,契约之间的关联性不高,缺乏具体鲜活的案例。《关西坪林范家古文书集》(后简称“范家文书”)是一部珍贵的资料,对一个家族在较长时间里的土地交易和资产变迁进行了完整详尽的记载。该文书收录了1804至1910年汉人范汝舟及其子孙参与以及与其相关的土地交易的原始契约。编著者刘泽民根据《范氏大族谱》对契约中出现的相关人物进行了考据,并提供了关于这个家族的许多背景信息。然而编者在对资料进行整理和部分的考据之外没有展开分析。

以前人的研究成果和范家文书为基础,笔者试图弥补地权市场研究在案例分析上的不足。本文通过深入分析台湾关西地区范氏家族100多年的土地交易,还原当时地权市场形态,为探讨传统地权市场的功能、租佃制度的灵活性、近世的社会流动性等提供可供借鉴的素材。

一、台湾土地开发与范汝舟家族概况

18世纪以前,台湾的土地归原住民所有。分属不同族群的原住民散居在台湾各地,形成许多主要以狩猎为生的部落。17世纪末开始,中国大陆农业人口大量移居台湾,开始对台湾的土地进行开荒,大片的荒地被开垦为水田、蔗园、茶园等。到19世纪中叶,台湾已经成为一个重要的粮食和农作物生产地,供应福建、浙江沿海地区的粮食需求,并出口粮食到日本。[⑥]汉族移民活动不仅将种植业技术和劳动力带入台湾,也将内地的地权制度、交易方式、交易习惯等带入台湾。使得台湾的土地市场在交易的立约方式、契约的要素和条款、以地权为核心的各种交易方式、租佃制度及永佃制等方面与内地的土地市场极其类似。

由于台湾土地产权结构特殊的形成历史,台湾的地权市场也有其独特的地方。台湾土地的开发普遍采用三层结构的租佃制。土地开垦时,拥有土地的原著民、官府和少量早期入台的汉民将土地租佃给汉垦户(即垦佃)进行开垦(大多是永佃),原土地所有者保留从垦佃收取大租的权利,即“田底权”。垦佃可再将土地租佃给耕佃进行实际经营,收取小租。垦佃所拥有独立的产权,包括用益物权、担保物权,相当于通常所说的“永佃权”或“田面权”[⑦]。光绪时期至日据时期,大租权逐渐被废除[⑧]。从台中地区、关西地区等多处的土地交易契约中都看到,田底权和田面权都可以作为完整的产权在市场上进行各种交易。然而对于田面权进行的交易更加频繁,针对田底权的交易则较少。

在台湾土地开发过程中,产生许多实力雄厚的大垦佃。例如在岸裡社员宝庄的48个垦佃中,经营的土地面积最低为2.5甲(28.25亩)。经营土地面积达5甲(约56.5亩)以上的垦佃达23%。[⑨]李伯重、吴量恺对清代水稻地区每农户所有能力耕种的土地面积的估计分别为10亩和5~8亩。[⑩]台湾的垦佃经营土地的面积远超过其自身的耕种能力。

范家的祖先18世纪中叶从大陆移民到台湾关西竹堑社,以佃种土地为生。到19世纪中期在范汝舟的经营下,家族开始兴盛。范汝舟从一个佃农开始慢慢积累财富购买土地[11]发家。其子孙中有的离开农业改行经商,并将继承的土地变现为资本投资商业。又有些善于经营土地者,继续扩充了家族土地产业。截至20世纪初,范家正处在第二个财富兴盛的时期。范家的产业主要集中在关西的咸菜瓮街、坪林庄、下横坑庄、上横坑庄四个地区。卫阿贵、吴圆、曾天赐为前三个地方的主要开垦者。范汝舟与1828年从陈长顺处承垦上横坑庄的土地,成为垦佃。该土地成为契约记载中其第一份产业。1840年因经营能力有余,范汝舟租佃了由吴金吉为垦佃的上下横坑崁脚的水田(范家文书 11)。此时范汝舟既是自耕农(作为田面权所有者),又是佃农(耕佃)。1840年到1850年,范汝舟及其儿子陆续购买了卫家、吴家多处土地。1852年范汝舟去世,其后20年范家的产业没有太大变化,之后有一段衰落的时期。到了范汝舟的第四代,由于范洪灶、洪汉的经营,范家进入第二个产业兴盛的时期。

二、产权通过契约清晰的界定,降低交易成本

传统地权市场形成的基础是对土地产权清晰的界定。契约则是界定权利的载体。明清时期私人之间订立的契约不仅是人们普遍用来证实和体现自己权利的凭证,也被法律所认可和保护。民间契约关系所涉及的内容非常广泛,土地房屋的买卖、典当、租佃,雇工,合伙,婚娶,借贷无一不以契约作为凭证。[12]范家文书中,除了土地交易的契约,还有许多其他的契约形式。即使是亲兄弟之间,权利的界定也用契约的方式详细规定。例如每一次兄弟分遗产、遗债的之前,都立分财产、债务方式和规则的契约。确定了各部分遗产归属之后,再立财产、债务划分的契约。1882年范锦光出于对弟弟范丙芳的爱护,愿意承担父亲留下来的全部债务,也以和弟弟立契约的形式表示承担全部债务(范家文书 50)。1916年范能梯三兄弟关于赡养老人也订立了契约(范家文书 92)。这个看似没有人情味的举动却体现了当时人们对自己的责任和权利的边界非常清晰,也避免了日后可能出现的纠纷。

水利灌溉也通过契约来划分权利界限。大多数的灌溉设施建设通过订立有偿契约或以合作的方式。范家文书中还出现了一些自愿修建公共水圳的契约。即使是这种无偿的付出也用订立契约的方式清楚的说明责任和权限。如1855年卫魁昌请求田邻范嘉鸿出资帮忙修建水圳,并答应范嘉鸿水圳修建后其可以使用,于是二人订立修水圳的契约。又如吴金吉、万善龙、陈阿秀共同使用一个水圳,吴金吉愿意自己出资再开一个水圳,三人订立合约共同使用新的水圳,不得任意拦截水圳(范家文书 07)。如果水圳的使用权限不清楚,就会产生纠纷。一个反面的例子是范成金破坏了公共使用的坡塘,而之前没有订立关于该坡塘使用与维护的契约,范成金拒绝维修,范锦光只能寻求官府的协调(范家文书 44)。

为保证契约的执行,人们也想出各种方式提高违约的成本,比如在土地买卖交易达成的时候交纳定金。在范家文书中,1904年以后的土地买卖开始频繁出现在土地和价款实际交割之前,买方向卖方交纳定金的情况,定金在土地价格的2%到20%不等。例如1904年何添禄将土地卖给范洪灶之前收取范洪灶相当于地价20%的定金,并在收定金的契约中规定如果买主反悔,则卖主将没收全部定金,如果卖主反悔,则该定金契约具有杜卖契的法律效力,该土地自动归买主所有(范家文书 80)。家族内部的土地交易也收取定金。如1909年范洪禄将土地卖给堂兄弟范洪汉之前也收取了范洪汉土地价格20%的定金(范家文书 88)。收定金情况的出现,也说明了非人格化交易的更进一步确立。

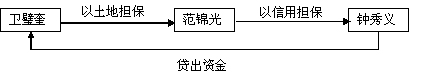

中人担保也是保证契约执行的途径。中人在定立契约时起到介绍引见、说合交易、议定价款的作用。对于存在道德风险的契约,中人也往往起到担保的作用(张晋藩,1998,第134页)。例如1856年卫璧奎以土地房屋做抵押获得钟秀义的借款,范锦光作为卫璧奎的担保人(范家文书 20)。

租佃契约中,因为担心佃农会中间退耕,打乱正常的耕作周期,地主会向佃农收取押租(碛地银),并在契约中对为到期退耕规定有一定的罚款。例如1910年范洪灶将土地租给江壬龙9年,在租佃契约中规定,江壬龙需交350元的押租,并且如果江壬龙在9年之内退耕,需在退耕前一年8月告知范洪灶,并交纳定头银12元(范家文书 91)。

三、地权交易对土地物权的分割及对跨期资金需求的调节

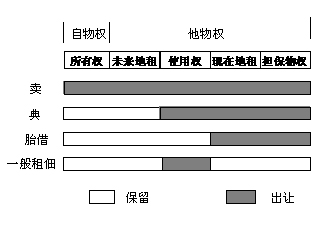

传统地权交易形式包括土地买卖、租佃、以及典、当、抵、押等以土地为基础的借贷交易[13]。在龙登高的分析框架下,不同类型的土地交易是对土地物权[14]的不同层次的分割和交易。[15]物权是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利,包括自物权和他物权。自物权即所有权。他物权指权利人对他人之物享有的进行有限支配的物权,包括用益物权和担保物权[16]。如图1所示,“卖”是出让全部的物权 。以土地为基础的金借贷交易是借款方保留土地的自物权而出让土地的担保物权和部分用益物权的交易,根据对用益物权的不同出让形式,包括典、当、胎借等。“胎借”是保留土地使用权而出让一段时间内的地租收益权。“典”则是同时出让土地一段时间内的使用权和地租收益权,且保留自物权。而一般的租佃交易中出租方出让土地一段时间内的使用权,并且对获得地租收益的时间做出不同形式的安排,即选择不同的当前押租和日后每年的地租。

图1 土地的不同交易形式对物权的分割

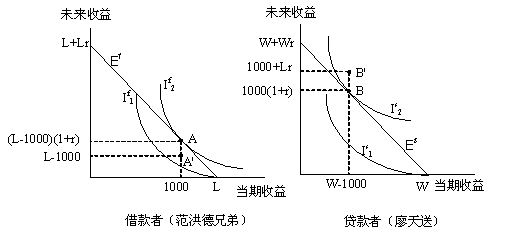

图2 土地的不同交易形式对当期收益和未来收益的选择

土地的每一个权利都代表一定的价值。正是因为土地物权的不同层次可以在多样化的交易中实现分割,当期收益和未来收益也可以实现调剂,人们对资金的多样化需求得以被更充分的满足。图2体现的是不同形式的地权交易对当期收益和未来收益的权衡。且在图中的无差异曲线所显示的偏好中,典这种交易是交易人最优的安排。

(一)胎借、胎当交易

胎借、胎当是范家文书中出现较多的借贷形式,如表1所示。

表1:范家文书中的胎借、胎当交易

| 年份 | 借款人 | 贷款人 | 借款方式 | 金额(元) | 借款原因 | 期限 | 年利息 | 担保人 | 若到期不还钱,土地归属 |

| 1847 | 吴金吉 | 范汝舟 | 胎借 | 4700 | 缺钱 | 3年 | 196石谷 | 范汝舟 | |

| 1856 | 卫璧奎 | 钟秀义 | 胎当 | 71 | 到府城考试 | 1月 | 范锦光 | 范锦光 | |

| 1909 | 范洪禄 | 陈联芳 | 胎借 | 700 | “乏银别用” | 1年 | 17.29石谷 | 陈联芳 | |

| 1896 | 范洪德兄弟 | 廖天送 | 胎借 | 1000 | 缺钱 | 3年 | 60石谷 | 廖天送 |

注:“元”、“大员”均指当时台湾通行的西班牙银元(佛银)。每元约相当于0.72库平两(见范家文书20的注释)。

范洪德兄弟1896年时曾以土地3年的地租胎借了1000元,每年地租60石为借款利息。设该土地的价值为L,市场上资本三年的总利率为r。若将这个交易简化成两期的收益安排,即借款时为当期,三年后为第二期,假设投资土地的回报率(地租与地价的比率)等于资本的市场利率r,即地租为Lr。范洪德兄弟和廖天送的收益可能性曲线在下图中分别为E和E’。范洪德兄弟可以选择当期将土地出卖,获得收益L,或三年后将土地出卖,获得收益L+Lr。若其可以将土地资产进行自由随意的拆分,并且拆分后的每一部分都可以进行买卖和投资,且任何无风险投资的回报率都相等,范洪德兄弟的收益可能性曲线(即消费的可能性曲线)如上文所述为:R1+R2/(1+r)=L。设廖天送现在的财富为W,若其可以自由选择将其财富的一部分或全部进行投资,三年后获得投资收益。其收益可能性曲线为R1+R2/(1+r)=W。

交易双方对消费的时间偏好不同。如前文所述,范洪德、洪汉、洪灶兄弟起初较艰难,因他们父亲给他们留下的遗产不多,还留下债务(范家文书 50)。该土地当前的收益给他们带来的效用比较大,因他们年轻勤奋,擅长经营土地,他们预期自己未来可以开拓产业、积累更多的财富,该土地未来的收益给他们带来的效用相对小。廖天送现在不太需要现金,对他来说未来的消费可能会带给自己更大的效用。If, Is分别为范、廖双方的无差异曲线。假设范当期正好急需1000元钱,廖当期正好多余1000元钱,两者最优的选择分别为A点和B点。现实中胎借交易的利息率均比地租—地价比率要高,胎借双方最终的交易选择在了点A’和点B’,均比未交易之前的效用有所提高。该模型假设三年之后范洪德兄弟会把土地卖掉,然而现实中范洪德兄弟可能并不卖掉土地,因而未来的收益可能比该模型中显示的更高。

该模型说明了地权市场如何实现对交易双方不同的收益时间偏好的匹配,资源得到跨时间的配置,双方的福利都会有所提高。范洪德兄弟几年之后靠努力经营,资金开始逐渐充裕,并在多处购置资产、出租土地,十年之后就成为大地主。当年胎借的1000元钱对其渡过难关,并经营好转起到了关键的作用。

图3 借贷双方对跨期消费的选择

有的胎当交易有三方的介入。卫璧奎进城赶考需要钱。钟秀义有现金可借,但担心到期不能收回借款,虽然卫璧奎有土地可做抵押。范锦光在当地有很高的声望,若卫璧奎违约也可以接受支付还款并获得土地。于是卫璧奎以其土地向范锦光担保,范锦光再向钟秀义担保,使卫璧奎借得了进城考试的费用。

图4 卫璧奎的胎当交易结构

(二)活卖

活卖是土地卖方出卖土地物权的同时却保留了优先回赎权[17]以及获取土地增值收益的权利。就物权交易而言,活卖与典有本质的不同。典是他物权的交易,没有发生所有权的转移,而活卖交易伴随着产权证的交割与税赋的过割,即发生了所有权的转移。活卖价占土地总价的比重比典价的比重要高。当典、胎借不能满足卖方资金的需要,然而卖方又希望为将来保留部分收益时,可以选择当期进行活卖,未来再出卖增值权(即找价)。

增值收益权甚至可以由后代继承。表2显示了林云福将土地卖给范嘉鸿的例子。从活卖交易发生,到林云福的后代最后一次找洗经历了28年,这期间该地区的地价整体有所增长。如南门坎下的二甲水田的价格由1840年的3200元涨到了1879年的5440元(见附图1);下横坑沙坑仔的半甲田在1855年到1861年期间由76元涨到80元(见附图3)。

表2:林家对卖出土地的三次找价

| 年份 | 交易 | 原因 |

| 1843 | 林云福将土地卖给范嘉鸿 | |

| 1854 | 林云福向范嘉鸿找洗30石(约30元) | 年岁不顺 |

| 1866 | 林阿禄兄弟向范嘉鸿找洗12元 | 贫如洗 |

| 1871 | 林阿禄兄弟向范嘉鸿找洗7元 | 老母归终 |

从范嘉坤与蓝梁氏的土地契约草稿的修改过程中可以看出买卖双方的讨价还价过程,以及卖者对日后找价的权利的争取。该契约草稿由原先的“杜卖尽根”改为“杜卖”,为卖者日后找价留取余地。契约草稿最初没有给卖者留有日后找价的余地,但最后去掉了”尽根“二字,即保留了卖者日后找价的权利(范家文书43)。

四、租佃制使得各种生产要素得到最佳结合

明清时期租佃制在中国盛行,长期以来人们认为租佃制造成地主对佃农的剥削、生产低效率、贫富分化等,近年来一些学者开始对这些传统观点进行反思。从统计资料上看,近世中国经济发达、商业活跃的地区的租佃率远高于经济相对落后的地区,经济繁荣的时期反而往往租佃率上升,且佃农农场的生产效率并不低下,在特定的条件下反而比自耕农效率高。[18]有的学者从理论上论证了租佃制度的合理性和优势,认为租佃制增加了生产制度的灵活性,它可以使经营单位选择最有利的生产规模;[19]租佃制度也形成对耕者的选择机制,使得最有经营能力的农户获得更多的土地;[20]佃农农场有企业的性质,佃农具有将不同的生产要素组合起来的能力。[21]

台湾的租佃契约同样体现了租佃制在配置资源上的灵活性。“大租户—垦佃—耕佃”的租佃结构使得生产要素在当时情况下得到最佳的结合。如表3所示,典型的情况是,大租户拥有大片的荒地,但没有开垦经营土地的经验能力,也缺乏开垦的费用。垦佃有管理农场和判断市场的经验[22],也有一些资本。耕佃专业化水平和耕种土地的能力较强。于是垦佃投资开垦大租户的土地,并招徕垦佃进行实际经营。大租户减免垦佃头六至十年的大租,垦佃往往给与耕佃开垦费用,并免去开荒期间头三四年的地租。例如范锦光承垦了土地之后,将土地租给邹阿华开垦、耕种,并补贴给邹阿华618元开垦费用(范家文书 64)。

表3:大租户、垦佃、耕佃的要素禀赋

| 要素禀赋 | |

| 大租户 | 土地 |

| 垦佃 | 资本;开发决策、判断市场的能力 |

| 耕佃 | 实际经营、管理土地的能力 |

在水利系统建设中,可以清晰的看到垦佃和大租户的合作。早期台湾的农业开发中,垦佃往往以合股凑资或家族资本的方式投资水利系统。水利系统建成后,修建者向要求利用水利灌溉的农户按照水量收取“水租”。有的原住居民的土地缺乏灌溉,但没有修建水利的技术和资本,就邀请汉人投资修建水利,并给予汉人永佃权和部分的水权。例如雍正11年岸裡社中的四社和6名汉人签定“割地换水”合约,由汉人投资修建水圳,并获得土地的永佃权和20%的水权。[23]

表4:开垦契约中修建水利设施的责任划分(契约数)

| 大租户 | 垦佃 | 大租户和垦户分成均摊 | 未知 | |

| 水利提供者 | 11 | 15 | 3 | 29 |

| 水利维修者 | 10 | 16 | 3 | 29 |

资料来源:根据松田吉郎:《台灣の水利事業と一田両主制——埔價銀•磧地銀の意義》,陈秋坤,许学姬主编:《台湾历史上的土地问题》,中央研究院台湾史田野研究室1992年版,第131—133页的契约统计。

大租户和垦佃提供了土地、水利设施、资本之后,耕佃则是实际经营使用这些生产要素的人。耕佃往往自备全套的工本(工本包括耕种所用的牛、种子、耕者口粮、农具等)。垦佃有时会提供给耕佃房屋、牛栏这些固定投入的设备,如表5。垦佃将土地分散出租,而不是雇工经营追求规模经济,也体现了在中国特有的自然、制度条件下,佃农具有独立经营的能力,土地分散经营更有效率。[24]

表5:竹堑社瞨耕契约中工本和房屋的提供(契约数)

| 垦佃 | 耕佃 | 未知 | |

| 水田的工本 | 0 | 13 | 10 |

| 水田的房屋 | 12 | 11 | |

| 茶园的工本 | 0 | 14 | 1 |

| 茶园的房屋 | 2 | 12 | 1 |

有时某人在多种要素上都比较充裕,如卫福星既作为原著民有自己的土地,又擅于经营土地,但缺资本开发土地。吴圆等人有资本,愿意投资土地。于是吴圆等人投资卫福星的土地,给与开垦经费,并成为垦佃,同时由卫福星自己开垦自己的土地。这样卫福星既是大租户,又是耕佃(范家文书 02,04)。

各人的要素禀赋不是固定不变的。有的耕佃起初没有资本,只有耕种的能力,而后来逐渐通过辛勤劳动积累了资本,并由于年龄增长,劳动能力不再如前,就购买田面权,招徕其他佃户来经营,成为垦佃。范汝舟就是这样起家的。有的垦佃有资本,也有经营土地的能力,就做自耕农经营自己的土地,后来发现改种其他作物更有利可图,但自己并不擅于经营其他作物,就把土地出租给对这另一种作物比较在行的人。1870年代之后,随着英美等国对台湾茶叶的需求迅速增加,茶叶成为台湾第一大出口商品,其生产与贸易利润丰厚。关西山区的农户纷纷将田地转变为茶园。范洪灶兄弟自己没有耕种茶园的经验,便请佃人将水田改种茶园。实际上是佃农的技术与管理经验和地主的资本、土地等生产要素组合起来形成新的经营方式。租佃制使得要素禀赋不同者形成多样化的合作方式,使劳动力、土地、资本、管理能力等生产要素在各种不同且不断变化的情况下都能得到最优的配置。

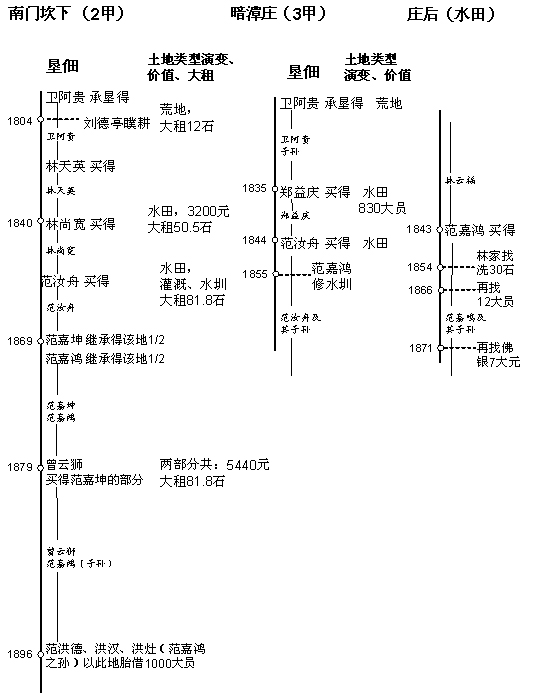

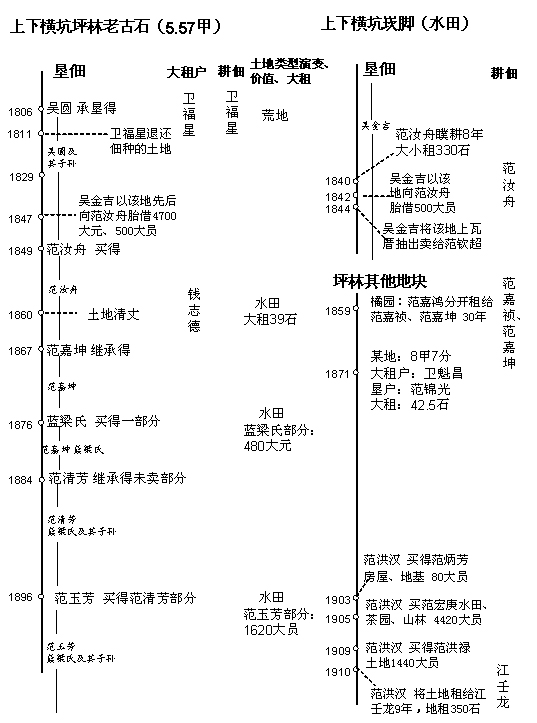

五、地权市场对生产的激励和对社会流动性的促进

如上文所述,多样化的交易形式满足了人们多样化的资金需求,租佃制使得生产要素得到更好的配置,均是提高了资源使用的效率。同时田面权和田底权的分离也使得普通农户获得稳定的经营性地权的门槛降低。传统地权市场的这些机制使得资本、劳动力、土地这三种生产要素实现动态的结合,需要资本的人获得资本,擅于耕种者获得土地。[25]从咸菜瓮街、坪林庄、下横坑庄这三个地方19世纪的土地交易(见附图1-3)可以看到,土地市场非常发达,每一块土地上的交易都很频繁。如南门坎下的2甲土地平均20年易主一次。生产要素的流动性会带来较强的社会流动性。在范家四代人的土地交易中,人们的社会阶层在市场中不断发生着变化。范家的基业先由范汝舟奠定。范汝舟出身于一个普通佃农家庭,少年丧父,30岁去广东、福建做买卖。买卖不得意,48岁重新开始务农,从开垦陈长顺土地开始。虽不是经商能手,却是经营土地的能手。经过几年的“披荆斩棘,栉风沐雨”,范汝舟积蓄资本,逐渐将吴家坪林庄地区的土地和部分咸菜瓮的土地买为己有。至其去世的时候,范家家底已经非常殷实,“其立田园于坪林,白锭八千,以及各处,置产立业,数不尽矣,爰及晚岁,居室弥丰,茀禄弥增……”。[26]范汝舟产业的积累壮大,与其经营土地的能力和吃苦耐劳的精神不无关系。范汝舟的经营能力是有据可依的。1832年范汝舟52岁的时候曾遭遇天灾,“秋月大风雨、大水,坪林田园流失”。然而经过一年的努力,“重垦坪林流失垦地,栉风沐雨,馌彼南亩,躬先子妇,日积月累,家境复转安康”[27]。范汝舟投入的劳动在市场中得到回馈,市场激励农户通过努力经营扩大产业,使得人们财富的积累和其经营能力密切相关。

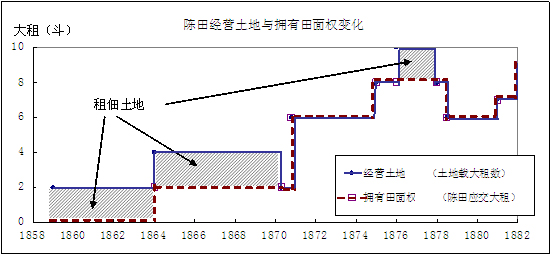

范汝舟不是一个特例。台湾各地的近世土地契约都显示了人们的财富和身份在频繁的土地交易中不断改变。不仅自耕农、佃农、地主这些阶层之间并不存在难以跨越的界限,个人财富的规模、经营土地的面积也是在不断的变化。陈田是大甲西社的一个垦佃,经营松仔脚庄的土地。根据现存的契约的记载,陈田可能没有招耕佃,土地均是自己经营。在1859~1882年这23年中,他在松仔脚庄进行了10次土地交易。由于反复的购置、租佃、出卖土地,以及对土地进行的胎借、转佃等交易,土地的规模时增时减。其身份也有时是单纯的垦佃,对自己拥有田面权的土地进行自耕,有时既是垦佃又是耕佃。对于地理位置为A(松仔脚庄前甲二仔)的这块土地,陈田在1859年以租期为12年租佃这块土地,押租为180大员。12年满后,陈田虽然缺乏资本,但仍想继续拥有这块土地的耕种权,就再次签约租佃这块土地12年,并同时将这块土地胎当6年,以获得170大员的借款。6年后资本充裕了,又将土地赎回自己耕种。又过了两年,其又进入经营困境,就将土地A转佃,收回了押租,同时也出卖了另外一块土地。三年后又再次购置两处土地。[28]表6、图5显示了陈田拥有的田面权和经营土地的增减。由于契约中没有关于土地面积的信息,这里用载大租额来代表土地的增减。

表6:台湾大甲西社陈田在松仔脚庄的土地交易以及拥有地权与经营土地的增减

| 年 | 交易 | 交易土地位置 | 期限(年) | 价格(大员) | 大租 | 经营土地增减 | 田面权增减 | 应交大租总数(斗) |

| 1859 | 贌耕 | A | 12 | 押租

180 |

2斗 | + | 2 | |

| 1864 | 贌耕 | B | 永佃 | 40 | 120文(约为2斗谷价值) | + | + | 4 |

| 1870 | 胎借 | A | 6 | 170 | 2斗 | - | 2 | |

| 。續文數負擔1870 | 贌耕 | C | 永佃 | 55 | 4斗 | + | + | 6 |

| 1870 | 贌耕(续佃) | A | 12 | 押租

183 |

2斗 | 6 | ||

| 1875 | 贌耕 | D | 永佃 | 120 | 2斗 | + | + | 8 |

| 1878 | 转佃 | A | 押租

183 |

2斗 | - | 6 | ||

| 1878 | 卖地 | B | 106 | 120文 | - | - | 4 | |

| 1881 | 买地 | E | 4 | 1斗 | + | + | 5 | |

| 1882 | 买地 | F | 95 | 2斗 | + | + | 7 |

图5 大甲西社陈田经营土地与拥有田面权的增减

范汝舟三个儿子中,范嘉坤志不在务农,但有经商的才能,“始则行卖南洋,继则远商上海,俱饱载而归”。[29]因经商需要资本,范嘉坤将自己名下的土地逐渐出卖。范嘉鸿经营土地的能力一般,仅能稳住家业,其去世之后还给儿子留下了两千多元的债务(范家文书 50)。范嘉祯“运筹帷幄,悉心经营”,并在新的地方扩充了少量产业。范嘉祯继承的产业原来仅在上横坑庄[30],且其佃种范嘉鸿的柑橘园(范家文书 24),后来范嘉祯在下横坑庄购买了少量山林。总的来说范汝舟的三个儿子经营土地的能力不如范汝舟,家业在这一代人身上没有增加反而有所减少。第三代也没有太大起色,只有范嘉祯之子范春芳在下横坑庄购买了少量山林和水田(范家文书 68)。

到1900年之后,范家进入第二次的兴盛,因为范家第四代的范洪灶、范洪汉两兄弟是经营土地的能手。他们没有从父亲范锦光处继承太多遗产,还继承了父亲的一些债务(范家文书 49)。初期他们由于资金周转不佳,曾在1896年用从父亲继承来的一块土地胎借了1000元(范家文书 74)。但几年后其经济开始好转,从家族内部收购了很多土地,并购买了新的土地,将多处土地租佃出去。范洪灶、洪汉之所以能发家并成为地主,跟其管理能力和对市场的把握能力分不开。当他们发现市场对茶叶的需求比较大,就果断的将买来的水田租给会种茶叶的佃农,要求其将水田开发成茶园,且不收押租,地租也定的较低(范家文书 86),可能是考虑到将水田垦成茶园要付出的额外成本。

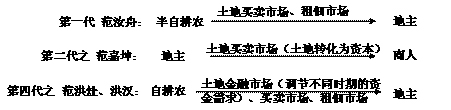

短短的不到一百年里,范家几经沧桑,从一个势单力薄的普通家庭,到成为当地的大户,中间在农业经营上衰落,部分资本转向了商业,后又重新崛起。以地权为核心的传统市场提供了人们改变自己的社会地位的渠道,也使资源得到合理的分配,擅于经营土地的人得到更多土地,擅于经商的人获得更多资本。图6显示了范家不同的人如何在地权市场当中逐渐改变身份。

图6 范汝舟等人在市场中实现的社会流动

六、总结

传统地权市场建立在对产权的清晰界定上,在多样化的契约安排中体现了其效率和活力,要素的流动性也带来了较高的社会流动性。在宏观的统计和分散的记录以外,一个完整连续的案例可以为这些理论提供更加生动真实的佐证,也是以往的研究所缺乏的。本文发掘和整理了一部珍贵的史料,对台湾范氏家族资产增减和兴衰起伏的过程进行了细致的还原。范家是一个有代表性的垦佃,在该家族19世纪所进行的频繁的土地买卖、租佃等交易中,出现了各种契约形式,从中体现了地权在经济生活、家庭生活以及社会秩序等各个领域的重要性,以及民间形成的多样化的土地交易怎样使得资本、劳动力、土地以灵活的方式自由结合。

土地的物权在交易中被分割成了多个层次,满足人们多样化的跨期资金需求。从第四代范洪德兄弟等人的实例中,以地权为担保的借贷交易的重要性得到体现。租佃制以及永佃制使得要素禀赋不同的人进行合作,降低了普通农户获得土地的门槛。在这样的机制下,像第一代范汝舟这样善于经营土地的普通的佃农可以通过积累财富成为大地主,而第二代范嘉坤这样不擅管理土地或另有志向也会退出地主这个阶层。

附图1 咸菜瓮街地区土地产权变更

附图2 坪林庄地区土地产权变更

附图3 下横坑地区土地产权变更

注释:

* 国家社会科学基金重大项目(10&ZD078)“中国土地制度变革史”的成果之一。

[①] Kenneth Pomerantz, Land Markets in Late Imperial and Republican China, Continuity and Change, Vol. 23, No. 1, 2008, pp. 101—150.

[②]龙登高:《清代地权交易形式的多样化发展》,《清史研究》2008年第3期;《地权交易与生产要素组合:1650—1950》,《经济研究》2009年第2期。

[③]赵亮,Selection of Ownership Structure of Agricultural Land in pre-modern China, Third European Congress on World and Global History,London, 2011.

[④] 郭德宏:《旧中国土地占有状况及发展趋势》,《中国社会科学》1989年第4期;方行等主编:《中国经济通史〮清代经济史》,经济日报出版社2000年版;赵冈:《中国传统农村的地权分配》,新星出版社2006年版;秦晖:《关于传统租佃制若干问题的商榷》,《中国农村观察》2007年第3期;丁骞:《近代中国的地区按分配》,清华大学经济学硕士学位论文,2008年。他们以及其他学者的研究成果均表明,近世中国地权分配比以往人们认为的要分散。

[⑤]无论是大陆还是台湾地区都保留下了大量的契约资料,仅各地公开出版的契约书籍就有至少三四十部,收录了全国各地成千上万份土地交易契约。

[⑥]陈秋坤:《清代台湾土著地权——官僚、汉佃与岸裡社人的土地变迁 1700—1895》中央研究院近代史研究所2009年版,第2-3页。

[⑦] 本文的匿名审稿人界定了“永佃权”和“田面权”的区别。永佃权通常指业主在垦佃允诺定时纳租的条件下,准予永久承耕。唯在转让佃耕权利前后,需要事先通知业主。田面权是一种独立于业主,可资自由买卖的耕作权利。在传统土地市场中,永佃权经常可过渡到田面权。由于永佃权与田面权均是独立的产权,在范家文书中难以界定,本文不做区分。

[⑧] 大租权制度在光绪12年(1886)台湾首任巡抚刘铭传任内开始废除工作。首先是清丈田亩,制成鱼鳞图册,实施登记土地制度。其次废除大租户纳税旧制,改由小租户(本文所谓“垦佃”)阶层承担租税,不过,原来需要缴纳给大租户的大租可减少四成,此即所谓“减四留六”清赋改革办法。日本据台之后,于1898年仿照刘巡抚旧制,实施土地清丈,并登记土地纳税人,亦即实际所有人。至此废除三层租税的大租户制度。(此注由匿名审稿人提供,谨表感谢!)

[⑨]陈秋坤:《清代台湾土著地权——官僚、汉佃与岸裡社人的土地变迁 1700—1895》,中央研究院近代史研究所2009年版,第64—66页。

[⑩]李伯重:《明清江南种稻农户生产能力初探—明清江南农业经济发展特点探讨之四》,《中国农史》1986年第3期;吴量恺:《清代经济史研究》,华中师范大学出版社1991年版。

[11] 原文中所有提到的土地买卖都是指土地田面权的买卖

[12]张晋藩:《清代民法综论》,中国政法大学出版社1998年版,第130—136页

[13] 关于传统地权市场中多种交易形式的论述见:龙登高:《清代地权交易形式的多样化发展》,《清史研究》2008年第3期。

[14] 虽然中国古代的民事法律不能同现代民法进行简单的类比,但物权的观念无论在民间地权交易中还是在清代的法律中都有所体现(张晋藩:《清代民法综论》,第82—84页)。

[15] 龙登高:《地权市场与资源配置》,福建人民出版社2012年版。

[16] 用益物权是指所有人对他人之物所享有的占有、使用、收益的排他性的权利。担保物权是指为确保债权的实现而设定的,以直接取得或者支配特定财产的交换价值为内容的权利。杨立新、尹艳:《我国他物权制度的重新构造》,《中国社会科学》1995年第3期。

[17] 活卖的回赎权比典的回赎权弱很多。其一,典的回赎权是被法律规定和保护的,而活卖的回赎权只在契约和习惯上存在。其二,典的回赎是同一次交易的一个关节,而活卖的回赎只是一种优先权,属于另一个交易(龙登高:《地权市场与资源配置》。)。其三,典进行了几次加典之后仍有回赎权,而活卖的找价权和回赎权往往只能行使一项。活卖若进行了一次找价之后便往往不能再回赎(刘高勇:《论清代田宅“活卖”契约的性质——与“典”契的比较》,《比较法研究》2008年第6期)。且活卖后找价较回赎更普遍。

[18] 珀金斯:《中国农业的发展,1368—1968》,上海译文出版社1969年版;John R. Shepherd, Rethinking Tenancy: Explaining Spatial and Temporal Variation in Late Imperial and Republican China, Comparative Studies in Society and History, Vol. 30, No. 3, 1988, pp. 403-431;李德英:《国家法令与民间习惯:民国时期成都平原租佃制度新探》,中国社会科学出版社2006年版;赵亮:Selection of Ownership Structure of Agricultural Land in pre-modern China, Third European Congress on World and Global History, London, 2011。

[19]赵冈:《从制度学派的角度看租佃制》,《中国农史》1997年第2期。

[20]赵亮:Selection of Ownership Structure of Agricultural Land in pre-modern China, Third European Congress on World and Global History, London, 2011。

[21]龙登高、彭波:《近世佃农的经营性质与收益比较》,《经济研究》2010年第1期。

[22] 例如范洪灶兄弟发觉了茶叶市场的潜力,就将水田出租给茶农,以改成茶园(见本文第五部分)。

[23]陈秋坤:《清代台湾土著地权——官僚、汉佃与岸裡社人的土地变迁 1700—1895》中央研究院近代史研究所2009年版,第37—41页。

[24]龙登高:《地权市场与资源配置》,福建人民出版社2012年版。

[25]龙登高:《地权交易与生产要素组合:1650—1950》,《经济研究》2009年第2期;赵亮:Selection of Ownership Structure of Agricultural Land in pre-modern China, Third European Congress on World and Global History, London, 2011。

[26]范朝灯:《范氏大族谱》,创译出版社(台湾)1972年版,第98页。

[27]陈运栋:《台湾的客家人》,台原出版社(台湾)1990年版,第194页。

[28]刘泽民:《大甲东西社古文书》,国史馆台湾文献馆(台湾)2003年版,第310—382页。

[29]刘泽民:《关西坪林范家古文书集》国史馆台湾文献馆(台湾)2003年,第13页。

[30] 此处根据范家文书0031、0032范嘉鸿、嘉坤、嘉祯的分家书推测。因为只收集到范家鸿、嘉坤继承的产业的文书,而这两份文书中没有提到上横坑的产业归谁,因此推测上横坑的产业分给了嘉祯。

(作者单位:清华大学人文学院 100084)

来源:《中国经济史研究》2012年第3期