云梦问题的新认识

【摘 要】自唐以来,学者虽然对先秦楚地云梦的位置、范围颇有争议,但一直都以“云梦”作为湖泊水体专名或游猎区专名。由于先秦迄汉晋时代在江汉一洞庭平原长江南北、峡江地区、黄淮平原淮河以北分布有七处以上的云梦,而汉代的“云梦官”不止一处,楚国(地)人也有“薮曰云”、“梦,泽中”、“梦,草中”之类的解释,因此早期“云梦”应不是专名,而是古夏(汉)语楚地方言对具有游赏意义的水体不大但植被繁茂之区的通称,其本来含义即为草泽或泽草。云梦分布的广泛性和云梦含义的揭破,不但可以较好解决学界关于云梦与云梦泽问题的长期争论,也使我们能够正确认识历史早期江汉洞庭平原、华北平原、峡江等地的自然环境面貌。

【关键词】云梦;楚地;江汉-洞庭平原;泽薮

【作者简介】周宏伟,陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究中心教授。(西安 710062)

一、引言

关于先秦迄汉晋时期的“云梦”,自唐以来曾经是古代江汉一洞庭平原地理研究和楚国历史研究中颇受学者关注的问题,因为,作为楚地重要地理事物的古云梦,其性质、位置、范围一直令人捉摸不定。其中主要问题有二:一是云梦与云梦泽是否一回事;二是云梦泽是否跨江南北。学者之所以关注这两个问题,是因为这两个问题的解决对于人们了解古代江汉一洞庭平原的自然环境状况有极大帮助。到20世纪80年代初,这两个问题在历史地理学界基本形成共识:第一,“云梦”是一个包括多种地貌、范围极为广阔的楚王游猎区,“云梦”与“云梦泽”是两个不同的概念;第二,云梦泽位于湖北江陵(荆州)以东的江汉之间,跨江南北的云梦泽历史上并不存在。[1]随着问题的基本解决和共识的大体达成,学界关于这两个问题的后续讨论自然就不多见了。此后的二十多年中,研究者除补充、细化、加强、发挥以前的主要观点外,[2]关于云梦和云梦泽的看法较前似并无根本不同。

笔者也曾赞成学界取得的上述共识,然而在近年进行有关长江中游地区历史地理与环境变迁问题研究时,笔者发现导致上述共识产生的对象问题本身,即引起唐以来学者甚多疑惑的云梦问题,很可能是基于对“云梦”含义的错误理解——云梦可能并非传统认识上的专名,而是楚地人对宜于游赏的水少草茂之地的通称(参见后文)。如果情况真是这样,过去学界所达成的上述共识就会完全失去支撑。应该说,历来学者就云梦问题所进行的文献考证、论述乃至地貌考察、沉积物技术分析等多方面研究工作,尽管其所指向的主要对象问题可能并不存在,但仍具十分重要的学术意义。为此,本文在已有研究基础上,主要通过对云梦的分布和含义的考释,来说明过去学者所关注的与云梦相关的主要问题可能并不存在的事实与理由。

二、云梦之概貌与分布

(一)云梦概貌

相对同时代类似的其他地理事物而言,先秦至汉晋之间有关“云梦”的材料并不算少。在流传下来的云梦材料中,有些记载较为笼统、简单,有些记载则较为明确、详细。通过这些记载,可以对云梦的基本情况有较多了解。

早期历史文献中,有一部分材料提到“云梦”(含“云”、“梦”)时,并没有具体地点的描述,不过当我们将这些零散材料放在一起时,就可以对云梦的总体面貌形成大致印象。这类材料主要有如下十余条:

沱、潜既道,云土梦作乂。(《尚书·禹贡》)

燕之有祖,当齐之社稷,宋之有桑林,楚之有云梦也:此男女之所属而观也。(《墨子·明鬼下》)

何谓九薮?吴之具区,楚之云梦,秦之阳华,晋之大陆,粱之圃田,宋之孟诸,齐之海隅,赵之钜鹿,燕之大昭。(《吕氏春秋·有始览》)

菜之关者……云梦之芹;……果之荚者……云梦之柚。(《吕氏春秋·孝行览》)

荆文王得茹黄之狗,宛路之繒,以畋于云梦,三月不反。(《吕氏春秋·贵直论》)

荆庄哀王猎于云梦,射随兕,申之。(《吕氏春秋·仲冬纪》)

于是,楚王游于云梦,结驷千乘,旌旗蔽天。野火之起也若云霓,兕虎嗥之声若雷霆,有狂兕样车依轮而至,王亲引弓而射,一发而殪。王抽旃旄而抑兕首,仰天而笑曰:“乐矣,今日之游也!”(《战国策·楚一》)

(君王)左州侯,右夏侯,(辈)[辇]从鄢陵君与寿陵君……与之驰骋乎云梦之中,而不以天下国家为事。(《战国策·楚四》)

大王诚能听臣,燕必致毡裘狗马之地,齐必致海隅鱼盐之地,楚必致桔柚云梦之地,韩、魏皆可使致封地汤沐之邑。(《战国策·赵二》)

荆有云梦,犀兕麋鹿盈之。(《战国策·宋卫》)

鲁有大野,晋有大陆,秦有杨降,宋有孟诸,楚有云梦,吴越之间有具区,齐有海隅,燕有昭余祁,郑有圃田,周有焦获:十薮。[3]

正南曰荆州……其泽薮曰云瞢。(《周礼·职方氏》)[4]

从这些大体属于或近于先秦时代记载所提到的“云梦(瞢)”内容,我们至少可以知道如下几点情况:其一,云梦的宏观位置是在荆楚地域;其二,人们可以对云、梦进行开发整治;其三,云梦一带多生长犀、兕、虎、麋、鹿等兽类或桔柚果蔬之属,既是楚王、贵族游猎的场所,也是普通男女游赏、幽会的地方;其四,云梦作为楚薮名,被列为先秦(春秋)时期的“九薮”或“十薮”之一。

(二)云梦分布

根据现有材料,大体可以确定先秦至汉晋时期的楚地至少分布有如下诸处“云梦”。

1.邓地之“云梦”

《左传》宣公四年记载了这样一个故事:“初,若敖娶于邓,生鬬伯比。若敖卒,从其母畜于邓,淫于<云阝>子之女,生子文焉。邓夫人使弃诸梦中。虎乳之。<云阝>子田,见之,惧而归。夫人以告,遂使收之。”若敖为西周末年楚国国君,前790—前764年在位,此间的楚入主要活动于南条荆山地区(今湖北荆山山脉一带),势力尚未大规模进入江汉平原。[5]“<云阝>”或写作“郧”,[6]指西周至春秋时期的郧国。郧国嬴姓,为西周分封于汉水以东的方国之一。郧国具体位置何在?晋初杜预注:“梦,泽名。江夏安陆县城东南有云梦城。”[7]此云梦城或曰郧城,[8]即古郧国国都所在。《汉书·地理志》江夏郡下有郧乡县,谓为“楚郧公邑”,意指该县在楚国时为郧县范围。颜师古注《汉书·地理志》江夏郡云杜县条,引东汉应劭语曰:“《左传》‘若敖取于<云阝>’,今<云阝>亭是也。”[9]按汉安陆、郧乡、云杜三县县域当今湖北安陆、云梦、应城、汉川、仙桃、京山、潜江等县(市)一带,则古郧国地域当包有江汉平原北部的广阔区域。

那么,<云阝>地之“梦”又在什么地方?《史记正义》引《括地志》云:“云梦泽在安州安陆县东南五十里。”[10]李吉甫亦云:云梦泽在安州“(安陆)县南五十里”。[11]1975年,云梦县睡虎地秦简《大事记》的出土,使我们知道秦安陆县本治今云梦县城,[12]自汉以降,安陆县治才北移于今安陆市区。因此,此云梦泽的位置即在后魏以来的云梦县城一带。李吉甫又说:“云梦县,本汉安陆县地,后魏大统末于云梦古城置云梦县;云梦泽,在(云梦)县西七里。”[13]上述杜预所说的晋时“江夏(郡)安陆县城东南”的云梦城,其实也就是汉代的江夏郡首邑西陵县所在。李吉甫还说:“故汉所理江夏郡,前书多言在安陆;其云梦县东南四里,涢水之北,有江夏古城,(后)周所理;据山川言之,此城南近汉水,余址宽大,则前汉江夏郡所理也。”[14]也就是说,周秦以来,今云梦县(治)所在地的历史身份曾有过如下变化:

<云阝>(郧,国都,周)→郧(县治,楚)→安陆(县治,秦)→西陵(县治兼江夏郡治,西汉)→<云阝>亭(东汉)→云梦(县治,后魏以降)

按《汉书·地理志》江夏郡下载:“西陵,有云梦官。”[15]云梦官之置早在汉以前已有,今出土秦封泥中存有一枚“左云梦丞”封泥可以为证。[16]既有“左云梦丞”,自然当有“右云梦丞”与之对应。云梦龙岗出土的秦简即有“诸假两云梦印玺及有到云梦禁中者得取灌□□……”(278简)[17]的记载。西陵的这个云梦官,当袭自秦时的“云梦丞”之置。云梦官的设置应与西陵附近周楚以来存在的“云梦”相关。汉代的江夏郡城西陵,确如李吉甫所言,就是后魏所称的“云梦古城”、后周所称的“江夏古城”,亦即位于今云梦县城关的“楚王城”。据楚王城考古发掘简报,该城有大城和小城两部分,由一条城垣从中间分割而成;从出土器物推测,该城约始建于战国中晚期,约在西汉初期兴建中城垣,至东汉早期废弃。[18]西汉初期之所以兴建中城垣,或许是为了区别江夏郡与西陵县同治一地的情形:大城为郡治,小城为县治。这与上引文献记载中云梦县的历史政区变化情况相当吻合。从文献记载看,今云梦县附近历史上称为“云梦泽”的水体先后有两处,一在县西七里(如上引《元和郡县图志》载),一在县南;县西的云梦泽不知何时消失,而县南的云梦泽至迟到明代已经淤平。[19]可见,云梦城附近被唐以后人称为云梦泽的水体面积必定不大,否则便不至于今天完全淤塞不存。今楚王城遗址附近只有东面存在一片不大的湖泊水体——曲阳湖。

由于这里既是古郧国都城所在,又是最早出现云梦称呼的地方,并且很早就已置有专门的云梦管理机构,对云梦的管理较为完善是自然的。睡虎地秦简《大事记》的出土,使我们知道秦始皇三十七年(前210)“十一月,行至云梦”[20]的云梦,就在今湖北省云梦县,而云梦龙岗秦简《禁苑律》的出土,更使我们知道当时对云梦的管理确已制定较详细的制度。[21]大约正是因为这里的云梦管理较好,所以东汉时期先后南巡的和帝、桓帝,在章陵(今湖北枣阳南)祭祀刘氏先祖之后,都有幸云梦、临汉水的行程。[22]二帝所幸之云梦,从其行程先云梦后汉水的次序考察,应为今云梦县一带无疑。

2.沮水之“云梦”

沮水发源于鄂西北山区,在今湖北枝江注入长江。鄂西沮(漳)水流域是前689年楚武王从荆山山区进入江汉平原地区后的楚国统治中心所在。[23]史籍中关于“云梦”二字的联称,即最早见于楚庄王时(前613—前591)令尹孙叔敖治理沮水的事迹。据裴骃《史记集解·循吏列传》所引《皇览》,孙叔敖的主要治水事迹之一即为“激沮水作云梦大泽之池也”。一直以来,这句话被后世学者解读为孙叔敖开凿了一条沟通长江乃至联通汉水的运河。[24]笔者以为不然,因为沮水与漳水汇合后本来就是南注大江的,孙叔敖实无必要“拦截沮水与漳水作大泽”,南通大江。按《说文》云:“激,水碍衰疾波也……一曰半遮也。”[25]以此,《皇览》这句话的正确含义,应该是指孙叔敖通过在沮水河中修筑堤堰之类的障碍物,以抬高沮水水位,使沮水分流而人附近的相对低洼地区,形成一个自然一人工湖泊,即所谓“云梦”或“大泽之池”。“作云梦”之“作”,当同“作雒”之“作”。[26]也就是说,《皇览》这句话应该读作“激沮水作云梦,大泽之池也”,“大泽之池”是对云梦的解释,意即靠近大泽的面积较小的壅水之地(参见后文)。因为这个“云梦”就在春秋时楚国重要都城为郢(今当阳季家湖古城遗址)的附近,地位自然十分重要,以至于后来也需要设置专门的“云梦官”来对它进行管理。现存传世文献中,沮水流域的云梦官先见于《汉书·地理志》南郡编县条下,再见于《晋书·地理志下》荆州编县条下。按晋编县治今湖北当阳东北,[27]而编县旧城,亦即汉编县城,既在晋编县城西南“百四十里”,则其位置约在今当阳东南沮漳二水交汇附近一带,很可能就是今天的两河镇糜城遗址。[28]根据汉编县的位置和附近的地形条件,此云梦的具体位置与范围,大体就在今当阳东南部沮漳河西的沮水支汊玉泉河中游一带,南距春秋时楚都为郢不远。玉泉河北自当阳市东南的胡场(窑湾)引沮水——这很可能就是孙叔敖“激沮水”之处,南流30余公里后复注入沮漳河,中游河道低地20世纪80年代后逐渐被改造为面积约10平方公里的水库渔场。晚至明代,由于沮漳河下游“水合势盛”,尚被当地人称为“沱江”。[29]这个名字也有可能是从楚国时期流传下来的,因为上古“沱”、“池”一字,[30]沱江也就是池江,其取意或与沮漳河下游经过“大泽之池”有关。

由于沮漳河下游的“云梦”与汉晋时期编县地理位置很近,因而,编县云梦官的管理对象为附近的这个“云梦”无疑。上述的西陵云梦官和此编县云梦官分居江汉平原东、西,或皆是继承此前秦时的云梦丞职置而设。由云梦官(尤其是编县云梦官)一职延续时间颇长的情况,亦可推想该职置管理职责的重要。

3.江南之“云梦”

《左传》昭公三年:“十月,郑伯如楚,子产相。楚子享之,赋《吉日》。既享,子产乃具田备,王以田江南之梦。”这是说楚灵王与郑伯等人一道去“江南之梦”地区游猎,而时隔不久,许国国君来楚,楚灵王、郑伯与许国国君等人又一次去江南之梦地区田猎。《左传》昭公四年:“王正月,许男如楚,楚子止之,遂止郑伯,复田江南,许男与焉。”由于此时楚国国都(为郢)很可能位于今沮漳河流域的当阳季家湖古城遗址,因此,这两次楚王等人去游猎的江南之梦,应该不会离当时的楚都太远。1969年,湖北枝江百里洲镇八亩滩王家岗一带曾出土过8件春秋早期的青铜器,这批铜器的组合、形制、纹饰,都与河南郏县出土的春秋铜器相似。[31]今郏县地离许国(都今河南许昌)、郑国(都今河南新郑)皆近,在春秋早中期不是属于许国就是属于郑国。百里洲发现的春秋铜器,可能与来江南之梦地区田猎的许国国君或郑国国君有关。

还有一件与江南之梦有关的事情,就是三十余年后吴军攻破楚都郢,楚昭王出逃经过“云”地。《左传》定公四年:“(冬十有一月)庚辰,吴人郢……楚子涉雎,济江,人于云中。”[32]这里的“郢”即是指楚都为郢;[33]雎即沮水,江即长江。因此,楚昭王“济江,人于云中”,显然就是来到长江以南的“云”地之中。[34]这个江南的云地当时也可被称为“云梦”。《战国策·楚一》曰:“吴与楚战于柏举,三战人郢。君王身出,大夫悉属,百姓离散。蒙谷……以浮于江,逃于云梦之中。”可见,上述江南之梦、江南之云、江南云梦实为一处。那么,此江南云梦的具体位置何在?按杜预称“南郡枝江县西有云梦城”,[35]这里的云梦城,当即因江南之云梦而得名,其位置自然在江南云梦附近。根据《水经·江水注》中相关记载考察,晋初的这个云梦城其实就是汉代的枝江县治,东晋南朝时期所称的“上明城”或“三明城”,[36]宋代所称的“郧城”,[37]也就是今湖北松滋旧治老城镇。因此,楚国的这个江南云梦必定在今松滋、枝江(江南部分)一带。宋时枝江百里洲一带尚有水体被称为“沱<氵邕>”,[38]明时松滋境内另有“郧城”[39]之名。后世该区<氵邕>、郧之类的地名,当是春秋楚江南之“云”名称的直接遗存(参见后文)。春秋时这里之所以被称为“江南之梦”,应当是相对于江北的沮水云梦而言。

4.峡江之“云梦”

张家山汉简《二年律令·津关令》:“相国上南郡守书言:云梦附窦园一所,在朐忍界中,任徒治园者出入扦关,故巫为传,今不得,请以园印为传。抒关听……”[40]按《二年律令》的发布时间为汉初吕后二年(前186),汉初承秦制,估计朐忍、巫二县当为邻县(二县之间尚无后来的鱼复县之置),只不过朐忍为巴郡所辖,巫为南郡所辖,分别治今重庆云阳县双江镇旧县坪和巫山县城;扦关,《战国策·楚一》、《史记·张仪列传》中皆写作“扞关”,秦汉以降多称“江关”,[41]属于战国秦汉时期置于峡江上的著名水关(今奉节县城东瞿塘峡一带),正好位于汉初巴、南二郡郡界附近。这段话的大概意思是:云梦的附属建筑有窦园一所,在巴郡朐忍县境内,修建园林的工匠来自南郡巫县,需要经扜关出入,通行证以前由巫县颁发,但现在巫县不发了,请用窦园的印信作为通行证;扜关的守关者应遵令执行。由此文意可知,在今云阳县境,其时必定有一个云梦存在。那么这个云梦何在?其实,峡江地区的云梦之名早在战国时期就已出现。宋玉《高唐赋》前序文所称“昔者楚襄王与宋玉游于云梦之台,望高唐之观”、《神女赋》前序文所称“楚襄王与宋玉游于云梦之浦,使玉赋高唐之事”二句[42]中的高唐“云梦”,应该就在高唐所在的楚巫县(治今重庆市巫山县城)附近。因为,楚襄王与宋玉既然能“于云梦之台,望高唐之观”,那么,云梦之台与高唐之观不可能相隔悬远,高唐既在巫县,云梦亦必在附近。[43]自三国张揖以来,学界皆以南郡华容云梦当之,[44]是错误的。大约正是因为巫县楚国时期即辟有云梦之观览场所,汉代作为巫县邻县的朐忍才会延请巫县工匠来修建该县的“云梦附窦园”。

可见,峡江一带楚汉时代应有巫县云梦、朐忍云梦二处。根据《高唐赋》内容分析,楚巫县一带无疑存在过一个水势浩荡的“高唐”。高唐是何含义?由西汉楚地人王逸注《楚辞·刘向<九叹·远游>》“枉玉衡于炎火兮,委两馆于咸唐”句有“咸唐,咸池也”[45]之释,可知唐即池,[46]故高唐也就是指地势较高的一片池水——这与《高唐赋》的内容正相符合。这个“高唐”之所以形成,当是由于巫峡长江段的江水下泄不畅。也就是说,高唐是因山崩、滑坡而在峡江上形成的一处具有堰塞湖性质的滞水河段。高诱所谓“(禹)决巫山,令江水得东过”、[47]郭璞所谓“若乃巴东之峡,夏后疏凿”[48]之类的传说,实际上就可以作为巫山高唐的注脚。巫山高唐的存在,自然意味着巫山一带的长江先汉时期水位较高,而长江较高的水位必然导致由巫山县城附近注入长江的大宁河下游水位抬高,正好大宁河人江口附近有一大片地势高于今大宁河河面(蓄水前)但大大低于周围高大山体的谷地,在先汉峡江高水位时期可以部分沦于水下,水洲相间,与江汉平原一带的云梦甚类——这大约就是古巫县云梦之所在。在巫山县城历来相传的楚王宫位置,[49]人们正好可以居高望泽,这个楚王宫很可能就是古“云梦之台”所在。[50]

朐忍云梦自然是在今重庆云阳县境内。汉朐忍县即治今云阳县旧县坪。今旧县坪遗址地面海拔160米,离2003年三峡大坝蓄水前江面的高度在20—70米左右。[51]可令人困惑的是,北魏阚驷《十三州志》却说:朐忍“其地下湿,多朐忍虫,因以名县”。[52]这说明,南北朝及其以前,朐忍所在的今云阳县一带长江河段的江面高度,至少要较蓄水前的江面高度高20米(高水位)—70米(低水位)以上(即江面海拔达到145米以上),才谈得上“地下湿”。而上引张家山汉简《二年律令·津关令》中朐忍云梦的记载,证明此三峡江段当时确实是有较高水位的壅水。到晋代,峡江地区的壅水似乎在相当程度上还有存在,并被时人称为“泽水”。晋刘逵即说:“巴东有泽水,人谓有神龙,不可鸣鼓,鸣鼓其傍,即便雨也。”[53]大约到6世纪后叶的北周后期,朐忍县改名为云安县,[54]并东迁县治于汤溪人长江处的汤溪口(今云阳镇,旧云阳县城)。这意味着今云阳县一带三峡江段的壅水已基本消退。朐忍县改名、迁治的原因,可能就是朐忍城位置变得高悬,已不便水上交通,而汤溪口一带却有较大片平地出露,且靠近江面,便于水运的缘故。云安之得名,或就与其时当地的这个云梦水体水位突降有关:云安者,云梦安澜之意也。而距旧县坪朐忍古城遗址不远的今云阳县新县城双江镇古下岩寺一带,很可能就是朐忍云梦附属窦园的所在。下岩寺位于长江北岸的岩洞中,洞内面积约200平方米,[55]宋时名“古书岩”,其时人已“见刻石满其上……盖县人常所往来之地”;[56]明代乃云阳八景之“云岩滴翠”所在,人称“石色苍翠,飞泉瀑泻如珠”。[57]可见,后世的下岩寺建置,很可能是在以洞穴为主体景观的汉代窦园基础上发展过来的。

5.陈地之“云梦”

《史记·高祖本纪》载:“(汉六年,前201)十二月,人有上变事告楚王(韩)信谋反,上问左右,左右争欲击之。用陈平计,乃伪游云梦,会诸侯于陈,楚王信迎,即因执之。”[58]该事件在《史记·陈丞相世家》中有更详细的记载。[59]以往学者皆据《史记集解》引韦昭言,以此云梦“在南郡华容县”。[60]其实这样的说法是错误的。因为,其一,汉初之陈地当今河南淮阳一带,距南郡华容所在的今湖北潜江西南直线距离在450公里以上。刘邦此行的目的是通过“伪游云梦,会诸侯于陈”而拘执韩信,他从驻地关中东去陈地,实在没必要往南方江汉地区绕一个大圈;退一步说,即使刘邦愿意往江汉地区绕上一大圈,在仅约半个月的时间里,[61]以当时的交通条件,除非不顾劳顿日夜兼程,[62]否则很难完成关中→南郡→陈一线千数百公里的旅程。其二,汉初封予韩信的楚国,封域包括秦东郡、会稽、泗水、陈郡、薛郡等,[63]与今江汉一洞庭平原一带无涉。如果刘邦所游的云梦不在陈地附近,都下邳(治今江苏睢宁北)的韩信自然没有必要专程来陈地迎接他。[64]因此,刘邦所“伪游”的云梦,应就在陈地左近。考陈之西南商水县(治今河南商水)一带,中古时期确实还存在楚时“云梦”遗迹。一是有较大面积的楚时所作陂塘水体。《太平寰宇记》卷10《河南道·陈州》“商水县”条云:“驿马沟,在县西南十三里。古老传云:楚相孙叔敖截汝坟之水作塘,下有柘塘陂九百顷,遂乃凿此沟。”[65]柘塘陂到明代仍然存在,不过名字已改作“北池湖”。顾祖禹引当地《志》书说:北池湖“在(商水)县北十五里,汇上游诸水而成,方四十里,又东合于颍水。”[66]一是用于游憩、观光的楚时所筑章华台。“商水县”条又云:“章华台,在县西北三里。……《春秋后语》:‘楚襄王二十年(前287),为秦将白起所逼,北保于陈,更筑此台。’”[67]《春秋后语》为晋孔衍所撰,其说当有依据。今该台遗址面积约200平方米,原高2米多,附近地表尚发现有周代、汉代遗物。[68]显然,商水附近这样的水体环境与人工建筑,差不多是前述江汉平原沮水云梦、后述江汉平原华容云梦有关内容的翻版。需要指出的是,商水县在宋以前称溵水县,以县境有澱水(约当今沙河)而名。溵水,或写作漶水、<氵隐>水。《说文》:“<氵隐>,水,出颍川阳城少室山,东人颍。”[69]《集韵·欣韵》云:“<氵隐>……或从隐从殷。”[70]隐、殷,上古影母文部,与后文所论“云”、“離(雍)”等字的读音极近,疑为通假字。可见,云梦之名很可能是前287年楚都郢由纪南城迁陈时楚顷襄王等带到陈地的。随着后来楚都的再迁,楚国的灭亡,陈地楚贵族的流散,云梦这个由楚贵族带来陈地的名称,也就慢慢被人遗忘了。不过,陈地的云梦名称至迟到南北朝时应还存在。因为,太平真君十一年(450)二月,北魏太武帝拓跋焘曾“欲猎于云梦,发使告(宋文帝刘)义隆,勿相猜阻,义隆请奉诏”,为此,宋魏之间在颍水流域陈地附近一带展开了一系列军事行动。[71]这个云梦应就是指陈地云梦。

6.华容之“云梦”

这里的华容,指江北之古华容。应劭认为《左传》中的“容城”就是当时的华容县。随着新材料的发现,现在看来应劭的认识并不正确。华容作为县级政区名,当出现于西汉时代。[72]至于华容附近的云梦,《汉书·地理志》南郡“华容县”条下、《续汉书·郡国志》南郡“华容侯国”条下皆有明确记载,即所称“云梦泽在南”;[73]郦道元《水经注·禹贡山水泽地所在》中所言华容云梦的位置略异,指云梦泽“在南郡华容县之东”;[74]而《续汉书·郡国志》“华容侯国”条刘昭注引杜预则云:“或曰华容县东南亦有云梦。”[75]可见,华容县城与境内云梦的相对位置大致应该是:云梦在华容的东南,而华容在云梦的西北。按《水经注·沔水》有云“(离)湖在(华容)县东七十五里……湖侧有章华台”,[76]亦即华容县治在当时的离湖之西75里。那么,离湖及其附近的章华台何在?北宋范致明有云:“章华在景陵界今监利县离湖上,与今邑相近耳。”[77]宋时离湖,即今湖北监利、潜江二县(市)界上的荒湖农场一带,现已基本淤为陆地。由离湖与章华台的依附关系,可以推定后世的离湖当就是汉代的华容云梦。今绝大多数学者认为,1987年于湖北潜江西南龙湾放鹰台发现的古台基群(宫殿遗址群)为楚国的章华台遗址,[78]也就是汉华容县县治所在。[79]笔者以为,这种认识由于与上述《水经注·沔水》关于华容县距章华台75里的记载明显矛盾,且龙湾放鹰台一带并无城址发现,所以是错误的。龙湾放鹰台发现的台基群可能是楚灵王所喜欢的“乾溪之上”,[80]也就是《水经注·沔水》所提到的天井台、大暑台等古代游憩之处。郦道元云:“杨水又东历天井[湖]北……西岸有天井台,因基旧堤,临际水湄,游憩之佳处也。杨水又东北流,东得赤湖水口,湖周五十里……湖东北有大暑台,高六丈余,纵广八丈,一名清暑台,秀宇层明,通望周博,游者登之,以畅远情。”[81]所谓杨水,可能就是楚国时代的乾溪,今已基本淤塞无存。依据郦氏的这些记载,比较发掘报告中的相关内容,可知今天龙湾一带的地理形势与上述记载大体符合。[82]由这些情况分析,该城址很可能就是春秋时代的某个楚都(疑为嫩郢)所在,西汉晚期才有的华容县县治即在这里。[83]而章华台的位置,则在靠近古离湖的今监利县周老嘴镇北天竺村,即宋监利县治地。宋沈括云:“华容即今之监利县,非岳州之华容也,至今有章华故台在(监利)县郭中。”[84]乐史亦称“章华台在(监利)县郭内”。[85]据监利县文物部门调查清理,周老嘴镇北天竺村发现的古遗址大体属于汉代一宋代的遗址。[86]该遗址出土建筑材料的高档特征完全符合其古代县治身份,而该遗址正好距黄罗岗古城址30余公里,与上《水经注·沔水》中华容至章华台的距离75里亦相符合。由此可见,汉代华容云梦即在晋以降所称的离湖今荒湖农场一带没有疑问。

7.巴丘之“云梦”

这是汉以后才出现的说法。孔颖达注《左传》,曾引杜预所撰《春秋释例·土地名》云:“或曰:南郡华容县东南有巴丘湖,江南之(云)梦也。”[87]据此,古今很多学者认为巴丘湖就是上述的华容云梦,这样,华容云梦别名巴丘湖的看法差不多就成了古代荆楚地理研究者的治史常识。[88]其实,这种“常识”是错误的,因为孔颖达所引杜预的这句话是有重大文字删节或脱漏的。[89]在孔颖达之前,梁刘昭注《续汉书·郡国志》,同样也引用过杜预的这句话,不过其文却作:“或曰:华容县东南亦有云梦。巴丘湖,江南之云梦也。”[90]显然,从汉晋华容县所处位置在长江之北来看,孔颖达所引上述杜预文字是不完整、不正确的,[91]刘昭所引才是完整、正确的版本。此外,分析其他文献中有关巴丘、巴丘湖所在位置的记载,也能够证实刘昭所引的可靠性。考巴丘,在汉属长沙国下雋县地,[92]约孙吴时于巴丘地新置巴陵县,[93]治地当今湖南省岳阳市城区;而巴丘湖,恰位于“沅湘之会”,[94]明确是汉唐间洞庭湖(青草湖)的别名,[95]地处“江南”无疑。由此可见,杜预明确是把华容云梦与巴丘云梦分别开来的。汉晋华容县境的云梦情况已如前述,而汉晋时位于江南的洞庭湖(巴丘湖)一带也同样有云梦之名。例如,早在西汉时期,孔安国就说:“云梦之泽在江南,其中有平土丘,水去可为耕作畎亩之治。”[96]此江南“云梦之泽”应该在今洞庭湖附近一带。既然江南亦有云梦之泽,杜预注《左传》时就很自然地提出“楚之云梦跨江南北”[97]的说法。但是,自谭其骧指出杜预的说法不能成立以来,学界也就无人再坚持杜预的说法。其实,杜预“巴丘湖,江南之云梦也”的说法是较为可信的,因为,杜预不但在晋初作为“镇南大将军、都督荆州诸军事”,多年辗转于作为灭吴战争前线的江汉地区,并且亲自主持修复汉召信臣遗迹、新开夏水之杨口等重大水利工程,[98]对江汉地区自然地理情况熟悉。杜预“楚之云梦跨江南北”一语的本意当是指楚国的江南、江北皆有“云梦”分布。跨,此似宜为兼及、分布之意。《汉书·地理志下》“故秦地于《禹贡》时跨雍、梁二州,《诗·风》兼秦、豳两国”、[99]《三国志·蜀书·诸葛亮传》“(蜀)跨有荆、益”,[100]即其用例。可是,由于受《子虚赋》的影响,孔颖达把杜预的话误解为“此泽跨江南北”,[101]于是,杜预的“楚之云梦”变成为孔颖达心目中楚地统一的“云梦泽”。可见,最早是孔颖达误解杜预“楚之云梦跨江南北”一语的真实含义,才在相当程度上导致后世学者的一再误读。

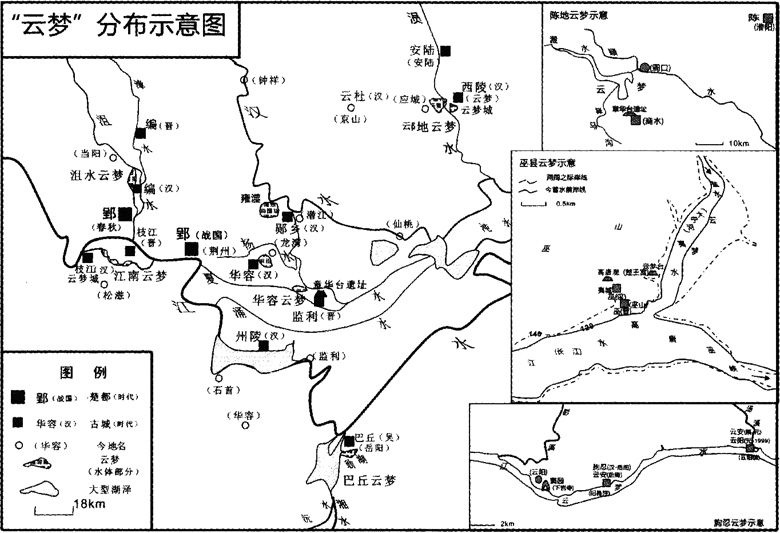

从云梦的分布情况可知,自西周以至汉晋,“云”、“梦”或“云梦”的名称不但长江以北有,长江以南也有,不但江汉一洞庭平原地区有,三峡地区乃至淮河以北的黄淮平原上也有。除上述位置较清楚者外,在江汉平原腹地,古代河流交错,泽水连绵,还有不少具体位置不甚明确的云梦薮泽分布。例如,《后汉书·法雄传》曰:“(南)郡滨带江沔,又有云梦薮泽,永初中,多虎狼之暴。”[102]《水经注》卷32《夏水》亦云:“(监利)县(治今县北)土卑下,泽多陂池,西南自州陵东界,径于云杜、沌阳,为云梦之薮矣。”[103](相关地名位置参见“云梦”分布示意图)

“云梦”分布示意图

三、云梦之含义

自古迄今,学界虽然对于“云梦”的解释有差,但都是以云梦为湖泽专名或游猎区专名。[104]通过前面对云梦概貌及分布情况的考述,我们已经知道,古今学者关于云梦的这一解释其实是不正确的。因为,既然江汉一洞庭平原区域内甚至区域外明确有数处云梦名称同时存在,那么,作为地名最为关键的专有性特征也就失去了;而既然作为地理名称的云梦不是专有名词,那么自然只有可能是普通名词。应该说,正是由于云梦(云、梦)为普通名词,前引《左传》中才会出现“江南之梦”这样带方位指示修饰语的词组,前引汉代楚地南郡编县和江夏郡西陵县也才会分别有“云梦官”之置——这与当时其他地方所置的盐官、铁官、工官、服官、橘官、陂官、湖官之类[105]显然属同一性质。

如果云梦为普通名词的推测不误,那么无疑可以进一步推定云梦一词当不是中原夏(汉)语雅言,而极有可能是古夏(汉)语的楚地方言。“云梦”是云、梦的合称,因此把云、梦二字的含义弄清楚,云梦一词的含义也就随之解决。

(一)“云”的含义

通过分析《国语》卷18《楚语下》所录楚昭王时楚大夫王孙圉使晋对晋大夫赵简子所说的一段话,大体可以知道云之所指。王孙圉曰:“楚之所宝者……又有薮曰云,连徒洲,金、木、竹箭之所生也。龟、珠、角、齿、皮、革、羽、毛,所以备赋,以戒不虞者也;所以共币帛,以宾享于诸侯者也。”这段话中,最值得注意的是“又有薮曰云,连徒洲,金、木、竹箭之所生也”一句。韦昭注目:“楚有云梦,薮泽名也;连,属也;水中可居者曰洲;徒,其名也。”[106]依韦注,该句显然应如上述句读。可是,清以来,孙诒让《周礼正义》、徐元诰《国语集解》等皆以此句应读为“又有薮曰云连徒洲,金木竹箭之所生也”,即以“云连徒洲”为一薮名。对此,谭其骧曾认为孙、徐的句读“较韦说为胜”,而今天的《国语》校点者更对孙、徐的句读亦步亦趋。[107]笔者以为,以“云连徒洲”为薮名的句读是错误的,因为先秦时代的薮与洲、泽是完全不同的地理事物和地理概念。试看下列早期文献中关于“薮”的记载及其早期解释。其一:

叔于田,乘乘马。执辔如组,两骖如舞。叔在薮,火烈具举。檀裼暴虎,献于公所。将叔勿狃,戒其伤女。叔于田,乘乘黄。两服上襄,两骖雁行。叔在薮,火烈具扬。叔善射忌,又良御忌。抑磬控忌,抑纵送忌。叔于田,乘乘鸨。两服齐首,两骖如手。叔在薮,火烈具阜。叔马慢忌,叔发罕忌,抑释棚忌,抑鬯弓忌。(《诗经·国风·郑·大叔于田》)

《韩诗》释云:“禽兽居之曰薮。”[108]其二:

以九职任万民:一曰三农,生九穀;二曰园圃,毓草木;三曰虞衡,作山泽之材;四曰薮牧,养蕃鸟兽;五曰百工,饬化八材;六曰商贾,阜通货贿;七曰嫔妇,化治丝枲;八曰臣妾,聚敛疏材;九曰间民,无常职,转移执事。(《周礼·天官·大宰》)

郑玄注云:“泽无水曰薮。”[109]其三:

泽虞:每大泽大薮,中士四人,下士八人,府二人,史四人,胥八人,徒八十人;中泽中薮,如中川之衡;小泽小薮,如小川之街。(《周礼·地官·司徒》)

郑玄注云:“泽,水所钟也;水希曰薮。”[110]

由上述三段文献内容及早期学者的解释可知,薮的本义是指无水或少水的、多有禽兽活动的地域,与泽差不多是相反的概念。事实上,通过分析前引《吕氏春秋·有始览》、《尔雅·释地》中除云梦之外的、早期文献有记载的、大致方位比较清楚的薮的具体情况,薮的这个解释也可以得到证明。举例如下。

(1)鲁之大野。《左传》哀公十四年:“春,西狩于大野,叔孙氏之车子钮商获麟,以为不祥,以赐虞人。仲尼观之,曰:‘麟也。’然后取之。”大野既为鲁哀公等人的西狩地,自然为“禽兽居之”的所在。《尚书·禹贡》:“大野既潴,东原底平。”潴,停水之意。“大野既潴”,是说大野一带已经蓄水。这意味着大野一带或原本没有大片湖泊水体,或仅存在季节性湖泊。唐以来学者视春秋时期鲁之大野为大野泽显然是有问题的。

(2)晋之大陆。《左传》定公元年:“魏献子……而畋于大陆,焚焉。”如果“大陆”主体为湖泽水体,魏献子自然是无从狩猎,也是无法纵火焚烧的。《尚书·禹贡》谓“大陆既作,岛(鸟)夷皮服”,[111]是说大陆一带已经开垦成为耕地,原居住于此的狩猎部族生活富裕了;又谓“导河积石……北过降水,至于大陆,又北播为九河”,[112]是说河水经过大陆一带后北向分流。大陆的大致位置,一般认为在后来所称的钜鹿地区。[113]《史记·殷本纪》所谓纣“益广沙丘苑台,多取野兽蜚鸟置其中”,[114]其沙丘苑台即在钜鹿一带。可见,大陆(钜鹿)一带由于黄河经流,在某些低洼地带有可能形成小片积水,但自商末以降经春秋至秦,作为帝王的游玩猎狩之地,甚至多有“沙丘”,显然不大可能存在大面积的水域。

(3)宋之孟诸。《左传》文公十年:“(宋)乃逆楚子,劳且听命。遂道以田孟诸。宋公为右盂,郑伯为左盂。”文公十六年: “既,夫人将使公田孟诸而杀之。公知之,尽以宝行……冬,十一月,甲寅,宋昭公将田孟诸。未至,夫人王姬使帅甸攻而杀之。”昭公二十一年: “(华费遂)乃与公谋逐华軀,将使田孟诸而遣之。”[115]由这三处材料可知,孟诸当为宋国贵族的田猎之地。孟诸之区也有水体,但蓄水当很有限,以致于《尚书·禹贡》豫州章称“导菏泽,被孟诸”,也就是要把菏泽的水引入孟诸地区。

(4)郑之圃田。《诗·小雅·车攻》:“东有甫草,驾言行狩。”郑玄笺:“甫草者,甫田之草也。郑有甫田。”[116]可知圃田、甫田为一。 《诗·齐风·甫田》: “无田甫田,维莠骄骄。”孔传:“甫,大也。”[117]又知甫田本义乃植被茂盛的大田之意。郑之圃田既为大田之区,固然会有低洼蓄水之地,但蓄水量当不很大,以致于需要引黄河水补给。郦道元《水经注·渠水注》引《竹书纪年》有云:梁惠王十年(前360),“人河水于圃田,又为大沟而引圃水。”又云:“梁惠成王三十一年,为大沟于(大梁)北郛,以行圃田之水。”[118]可证。

(5)周之焦获。 《诗经·小雅·六月》: “獵狁匪茹,整居焦获。侵镐及方,至于泾阳。”[119]《史记·匈奴列传》:“(周)穆王之后二百有余年,周幽王用宠姬襃姒之故,与申侯有郤。 (玁狁)遂取周之焦获,而居于泾渭之间,侵暴中国。”[120]唐《括地志》云:“焦获亦名刳口,亦曰刳中,在雍州泾阳县城北十数里。”[121]刳口,或作瓠口、谷口,当泾水出山谷人关中平原处。由于该处泾水北岸地势较低,西周时期可能存在季节性积水,虽然该处积水面积不可能很大,但周围牧草丰茂,以至于作为游牧民族的獵狁(匈奴)可以“整居焦获”。后来修建的郑国渠、白渠,也都是从此处引泾水东溉的。[122]《尔雅》所谓“阳隋”, 《淮南子》所谓“阳纡”,[123]实皆指此。汉高诱即云:“阳纡在冯翊池阳,一名具圃。”[124]具圃、焦获,乃一音之转。[125]

综合上述诸薮相关情况可知,先秦时代中原一带称为薮的地方,大体是积水不多、草茂原阔、禽兽富集之区。但是,由于中原地区属于典型的温带季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,同一水体区域在不同季节会呈现不同的自然景观。前引郑玄所谓“泽无水曰薮”、“泽,水所钟;水希曰薮”,其实就是这种平原区域水体出现季节变化的反映:夏季常雨水多面广称为泽,冬季干燥少水或无水称为薮。由于泽、薮的名称仅是季节上的景观差异,久而久之,泽、薮并称也就是不可避免的。

对照上述文献内容及其解释,韦昭所谓“楚有云梦,薮泽名也”的释义,显然是有依据的。以此,王孙圉所谓“薮曰云连徒洲”一句,必定要依韦昭所释句读作“薮曰云,连徒洲”。韦注的意思是:楚国有“云梦”,是对薮泽的称呼;连,相连属的意思;水中可居的陆地叫洲,“徒”是对洲的称呼。韦昭释义的主要不足,在于没有分别出薮、泽含义的内在差异,但无可厚非,因为释云梦为薮、泽的情况,韦昭之前已出现,如前录《周礼·职方氏》所谓“正南曰荆州……其泽薮曰云瞢(梦)”;又如汉初司马相如《子虚赋》所谓“臣闻楚有七泽,尝见其一,未睹其余也。臣之所见,盖特其小小者耳,名曰云梦”,[126]而韦昭之后更无他说。

可见,尽管先秦时代薮、泽的含义判然有别,但自汉以降,薮、泽的含义基本上没有差异。到东汉许慎著《说文解字》时,更明确说:“薮,大泽也。”[127]

那么,楚地人为什么会把薮称为“云”?如前所考,严格地说,在西周末期楚人进入江汉平原之前,江汉平原上的郧国人事实上就已有“云”的称呼。郧或写作<云阝>,皆读云,郧国名应就是“云”字的地名化:<云阝>,右部从邑,“邑,国也。”[128]我们知道,在上古关中一带,周族人就把不大的湖泊水体称为“雖”。如《诗经·周颂·振鹭》“振鹭于飞,于彼西雖”,《毛传》云:“雖,泽也。”[129]可见,“雝”字确有水泽的含义。而雝同雍,[130]雍又同壅、[131]灉,其水泽之义应当源自水壅而成泽的自然现象。如《淮南子·时则训》云:“止流水,雖溪谷。”[132]又如《尔雅·释水》亦云:“水自河出为灉”,“灉,反人”。郭璞注:“即河水决出复还人者,河之有灉,犹江之有沱。”[133]这是说,水由大河别出而形成的季节性积水处(汛期水人,旱季水出)可以称为灉。雝(雍、壅、灉),上古影母东部;云,上古匣母文部,二字声(皆牙喉音)韵(皆阳声韵)俱近,读音自然甚近,而在今湘方言中区别更小(长沙话分别读in1、yn2)。[134]因此,云很可能是雝的方言假借字或转音字。事实上,早期文献中正好可以找到一条古代“云”可能与南方水体相关的重要材料,即《诗经·大雅·云汉》之首句“倬彼云汉”。[135]“云汉”二字的本义显然应指江汉平原地区的池泽和汉水——大概由于在当时人们的印象中江汉平原地区的池泽众多,汉水浩荡,[136]以至于周宣王时(前827—前781)遇到旱灾,人们就用“云汉”这样特色性的南方地理事象比喻天上的银河。现代江汉平原湖泊的地质分析结果确实表明,壅塞湖在江汉平原上星罗棋布,著名的如东湖、洪湖、白潭湖、张渡湖等。[137]

其实,通过研究有关文献,在江汉平原上也能找到云、雝(雍)通假的可能例子。众所周知,“幡冢导漾,东流为汉,又东为沧浪之水,过三澨,至于大别,南人于江”是《尚书·禹贡》中记汉水经流的一段话,自来学界对于其中的“三灌”地名,除知其为水体外,位置并没有确解。[138]清洪亮吉考大别山源流时,从宏观位置上曾推测《禹贡》“三澨”与《左传》吴军“败诸雍滋”的“雍湿”为一,甚具卓见,但依据不足。[139]然而,现在知道雝(雍)、云通假的道理和前述古书“云”、“三”字形极近的情况,那么,三滋、雍澨为一地异写的理由就可以坐实:原来“三澨”一名乃“云澨”的形讹所致。云(雍)澨一名的本义指池(沱)泽岸边,具体位置则如郑玄所说,“在江夏(郡)竟陵(县)之界”,[140]当今湖北潜江境内的汉水左近。此外,还存在与“云”可能有关系的地名例子。《左传》庄公十八年记载楚文王即位之年(前689),面对巴人的进攻,楚尹“阎敖游涌而逸”一事。阎敖所游之“涌”何指?据杜预的注释:“涌,水,在南郡华容县。”[141]应该说,杜预以晋宋间的涌水来解释是存在问题的,因为楚国王室贵族都有游“云梦”的爱好,与其像后来一样把涌理解为一条河流,不如把涌理解为当时楚贵族常去的一处有小面积水域的游憩地更恰当:“阎敖游涌而逸”意指阎敖假借去涌(云)游憩的名义逃走了。涌,上古余纽东韵,与云、雝(雍)读音近同,很可能为雝(雍)的异记字。其实,前文所引宋陆游提到的枝江“沱<氵邕>”,后文所引唐张说提到的巴陵“<氵邕>湖”,[142]其中之<氵邕>,都是灉的异写。[143]结合前面的论述,我们似乎可以说,江汉洞庭平原一带上古、中古时代出现的诸多含云、郧、邓、涢、容、涌、翁、<氵邕>、应之类字眼的地名,大体都源自雝(雍)字的转音、异记,其得名皆与各地带小面积泽水的游憩地有一定关系。[144]非但如此,甚至楚都称“郢”,其得名也与积水之地有关。如新出《楚居》有曰:“至武王舍达,自宵徙居免,焉始□□□□□福。众不容于免,乃溃疆浧之陂而宇人,焉抵今曰郢。”这句话的意思是说,楚武王时因境内可供人民居住生活的平坦陆地有限,于是把境内的积水泽地“疆涅”(疑为“强雝”之异写,即大的壅水地之意)排干而让人民居住,自此之后,楚人也就把这样的地方叫作“郢”。众所周知,先秦时代“渚”、“都”通假,如“五渚”、“五都”为一。[145]涅、郢通假,大概与此类似。春秋时期的楚地人之所以要用这样一些同音、近音字表示同类地理事物,应是在地理专名尚未广泛使用的情况下,为书面上区别江汉平原区各地的同类地理事物而采取的办法。

(二)“梦”的含义

关于“梦”的含义,王逸注宋玉《楚辞·招魂》“与王趋梦兮,课后先”一句时留下两种解释:(1)“梦,泽中也。楚人名泽中为梦中。”(2)“梦,草中也。”宋洪兴祖补注时将二者合而为一,称“楚谓草泽曰梦”。[146]谭其骧则认为王逸的解释是错误的。笔者以为,王逸的籍贯为东汉南郡宜城(治今湖北宜城),[147]乃地道的楚地核心区人,他的解释应有所据。需要讨论的是,王逸为什么会有两种明显不同的解释,这两种解释是否都正确?由前述《左传》宣公四年记载的<云阝>国夫人使人弃子文故事,可以肯定其中的“梦中”不可能是“泽中”的含义,而只能释为“草中”。由于这个故事发生的时间很早,“草”应该是“梦”的本义。前录《周礼·职方氏》有谓荆州“其泽薮曰云瞢”句,司马贞注《史记》时说:“梦,一作瞢,(南朝)邹诞生又音蒙。”[148]梦(夢)、瞢二字,很可能本是中原夏言“萌”字的异记。《说文》云:“萌,草芽也。从草,明声。”[149]但是,梦中与泽中无疑是可以联系起来的,因为,在楚地江汉平原区,生长茂草的地方往往低湿,雨季容易积水。这样一来,梦中与泽中自然就难以区分。于是,楚地方言中,生长茂草的低湿、积水地都可叫做“梦”。这大约就是王逸两种不同解释的来历。

那么,“云”“梦”为什么会联称?应该说,在早期文献中,“云”“梦”的区别是很明显的。大约在公元前6世纪末,云、梦二字开始联称。比如,定公四年吴人人郢、楚昭王“济江,人于云中”之事,《史记·楚世家》中记作“昭王亡也至云梦”,而在前引《战国策·楚一》中,贵族蒙谷也是“以浮于江,逃于云梦之中”的。可见,“云”“梦”含义由有明显区别到出现联称,主要原因可能是“云”“梦”二字含义的扩展与丰富——“云”由壅水泽地发展而为无水之“薮”,“梦”由茂盛草地演变而为泽水之地,因此而造成二者之间无法或无需区别所致。当然,这种含义的丰富或引申,并不是无缘无故的。应该说,与前述中原一带先秦时期所称的“薮”、“泽”反映的是水体冬、夏季的不同景象一样,早期云、梦的含义,也同样反映了我国东部地区的季风气候条件和江汉一洞庭平原区域壅塞湖、河间洼地湖所具有的浅水特征。[150]一般来说,春夏季节汛期,长江流域中上游高温多雨,楚国腹地江汉平原一带很多地方由于地势低洼,常常出现壅水成泽的现象,楚地方言可能就把这种水文现象称为“云”(雍、涅、涌);进入秋冬季节,长江流域中上游变得干燥少雨,河流水量急剧减少,江汉平原一带的低地积水因流出、蒸发而趋于干涸,而出露的低地由于土壤肥沃和相对潮湿,植被能很快生长、茂盛,于是,楚地方言又把这种自然景观称为“梦”(瞢、萌)。在江汉一洞庭平原的同一块湖泊湿地,一年之中的自然景观就会出现水多水少这样十分显著的变化。例如,前引西汉孔安国所谓“云梦之泽在江南,其中有平土丘,水去可为耕作畎亩之治”;刘宋盛弘之所谓“云杜县左右有大沪、马骨等湖,夏水来则渺漭若海,及冬涸则平林旷泽,四眺烟日”;[151]唐张说所谓巴陵“溫湖者,沅、湘、澧、汨之余波,夏潦奔注,则泆为此湖;冬霜既降,则涸为平野”,[152]大体上都是历史时期这种现象的反映。于是,西周后期以至春秋早期楚族从丹江流域上游山区南迁到江汉平原的时候,对于湖泊水体的这种季节性自然盈缩变化现象,就沿用郧国人的“云”、“梦”称呼来进行区别,但时间长了,变化多了,人们对云、梦的称呼也就不再加以季节性的区别。

至于王孙圉话中的“徒”字,当也是楚地方言读音的记录,在中原夏言中很可能是前引韦昭所提及的“洲”的意思。《尔雅·释地》云:“凡水中可居曰洲,小洲曰睹。”睹,同渚字,但在楚地本当读如“都”。例如,如前述,楚地“五渚”是可以写作“五都”的。而“徒”、“都”声近(定纽、端纽)韵同(鱼韵),上古读音(da1、ta1)[153]又是十分接近的。由于“徒”、“都”为楚方言的记音字,故有时又可用同音或近音的其他字记录,如“土”、“杜”。前录《尚书·禹贡》“沱、潜既道,云土梦作又”一句,《史记》、《汉书》中皆作“沱、潜既道,云梦土作又”,自来学者为该句是“云土梦作又”还是“云梦土作又”而争论不休,莫衷一是。[154]其实云、梦、土为三个不同的普通地理事物名词,关于“云梦土作又”字序的争论就显得毫无意义,而该句的含义——薮、泽、洲都得到治理——倒变得明白无比。“土”,上古音为透母鱼部,可拟音 tha2,或写作“杜”,[155]而杜为定母鱼部,可拟音da2,[156]二字声韵明显与“徒”、“都”近同,读音亦极近,自当为中原人对楚地方言的异记,或者说,“徒”、“都”、“土”、“杜”皆为“陼”的假借字。因此,王孙圉所谓“徒洲”,很可能是楚地方言与中原雅言的同义混合词组,这好比《上林赋》所谓“行乎洲淤之浦”[157]一句中的“洲淤”二字为中原雅言与关中三辅地区方言的同义混合词组,[158]以及现代汉语中常见的其实可能源于由上古不同部族的同义语混合而成的江河、湖泽、山岭、年岁之类地理、天文词汇[159]一样。

弄清云、梦、徒等楚地方言字的含义,前录王孙圉一段话的含义也就清楚了:楚国所看重的东西,还有被称为“云”的薮泽,其间洲渚相属,盛产金、木、竹箭诸物。王孙圉之所以要特别解释“云”的含义,大概是担心会见他的晋国大夫赵简子听不懂楚地方言。由于“云梦”有水有陆或水陆更替,且多犀、兕、虎、麋、鹿及桔柚果蔬之属,所以,也就必然会有王孙圉接着说的龟、珠、角、齿、皮、革、羽、毛之类物品出产。至于前引《子虚赋>>中“臣闻楚有七泽,尝见其一,未睹其余也。臣之所见,盖特其小小者耳,名曰云梦”一句,过去流行的理解(大意是楚有七处湖泽,其中小小的一个名叫“云梦”[160])也不大正确,因为这样容易把云梦误当作湖泽的专名。这句话正确的解释应当是:臣听说楚地有七处湖泽,曾见过其中之一,而其余的未能亲历;臣所见到的那个湖泽,大概只是七泽中面积较小的,当地人称之为“云梦”。汉代在江汉地区设置的专司云梦管理的官员之所以称“云梦官”,而不像其他郡(如九江郡)一样称“湖官”、“陂宫”,一方面可能在于沿袭前代的云梦官之置,另一方面,可能在于尊重楚地中心区长期以来人们对具有游赏、狩猎功能的草泽之地的称呼习惯。

四、结论与启示

综上所考,关于云梦问题可以获得如下几点结论:

(1)“云”、“梦”二字的本义分别为(面积不大的)水泽、草地,可能是西周时代古夏(汉)语“雝(雍、壅)”、“萌”二字在南方江汉平原地区(郧国)的方言读音。

(2)公元前7世纪初,随着楚人势力大规模进入江汉平原区,楚人也接受郧国人的云、梦称呼。由于江汉地区低平的地貌特征和亚热带季风性气候,同一个地方一年之中可能出现草→水→草这样的自然景观更替,于是,云、梦二字的含义开始逐渐相互向对方的本义引申:云有了薮(无水之泽)的含义,梦也有了水泽的意思。

(3)约公元前6世纪末,由于含义近同,云、梦二字开始联为普通名词词组“云梦”,用来称呼楚地泽水较少、野草丰茂、禽兽多见,宜于王公贵族游赏、狩猎的地方。这样的地方在楚地自然不止一处。于是,随着楚国势力的拓展,不但江汉平原及其附近,就是三峡地区、淮河流域也留下“云梦”的身影。

(4)秦汉以降,随着中原、楚地之间的交往日益密切,人们(尤其是非楚地人)把本为普通名词词组的楚地方言“云梦”再后缀上雅言同义词“泽薮”,以便于人们对楚地方言词云梦的理解。久而久之,也就出现“云梦泽”这样的水体名称,并进而被不懂楚语方言的后来者视为古代楚地跨江南北的大型湖泊的专有名称,于是造成古今学者对古云梦泽位置、范围、大小、性质等方面的长期争论。

众所周知,地名是在语言发展到一定阶段或比较晚的阶段上由普通名词形成的。[161]在中国历史早期,各部落日常活动的空间范围有限,区域内的同类地理事物不多,对地理事物的命名自然无需使用专有名词,如用河、江之类普通名词即可;随着人们活动的空间范围扩大,看到的同类地理事物增多,也就要想办法对同类地理事物进行区别。例如,古人常常喜欢结合地理事物的形态特征来命名,于是,就出现如大江、黄河、泰山(大山之意)、嵩山(高山之意)之类和前文提及的大野、大陆、圃田之类带修饰语的词组,而随着时间的推移,这样的词组一部分也就慢慢被固定下来作为某些自然地理实体的专有名称。先有通名,后有专名,这是地名起源、演变的逻辑发展过程。从“云”、“梦”到“云梦”再到‘‘云梦泽”名称的演化,显然符合地名的这个逻辑发展过程,可以说是我国南方地名发展历史上的一个缩影。

由此,我们应该认识到:其一,先秦迄汉晋时期的所谓“云梦”本为一普通地理名词,不是专有地理名词,因而历来学者讨论的有关上古时代作为整体意义上的“云梦泽”位置、大小、范围、性质之类的问题,都是不存在的。也就是说,历史早期江汉平原虽然湖泽星罗棋布,但并不存在我们过去所推测的一个统一的“云梦泽”。司马相如《子虚赋》如是歌咏楚地七泽中“特其小小者”的“云梦”:

云梦者,方九百里,其中有山焉。其山则盘纡弗郁,隆崇嵂崒,岑岩参差,日月蔽亏。交错纠纷,上千青云。罢池陂陀,下属江河。其土则丹青赭垩,雌黄白埘,锡碧金银。众色炫耀,照烂龙鳞。其石则赤玉玫瑰,琳珉昆吾,碱玏玄厉,瑌石碔砆。其东则有蕙圃蘅兰,芷若射干,芎菖蒲,江蓠蘼芜,诸柘巴苴。其南侧有平原广泽,登降陁靡,案衍坛曼,缘以大江,限以巫山;其高燥则生葴菥苞荔,薛莎青薠;其埤湿则生藏茛蒹葭,东蘠雕胡。莲藕菰芦,菴{艹闾}养品。众物居之,不可胜图。其西则有涌泉清池,激水推移,外发芙蓉菱华,內隐钜石白沙;其中则有神龟蚊鼍,玳瑁鳖鼋。其北则有阴林巨树,楩楠豫章,桂椒木兰,檗离朱杨,楂梨梬栗,橘柚芬芬;其上则有赤猿蠷蝚,鵷鹐孔鸾,腾远射干;其下则有白虎玄豹,蟃蜒貙犴,兕象野犀,穷奇獌挺。[162]

我们可以说,尽管其中使用大量的夸饰、虚构等文学手法,如“方九百里”(若小小的云梦“方九百里”为写实,则楚地“七泽”不可能有存在空间)、“日月蔽亏”之类,但其所赞美的对象内容,不过还是楚地的云梦及其附近一带的丰富物产、多样景观。这与前录王孙圉所谓“又有薮曰云,连徒洲,金、木、竹箭之所生也。龟、珠、角、齿、皮、革、羽、毛,所以备赋,以戒不虞者也;所以共币帛,以宾享于诸侯者也”,无疑是没有实质差异的。

其二,历史早期的华北平原(黄淮海平原)地区虽然存在一些湖泊水体,但可能面积不大,不是今学术界所普遍描绘的湖泊众多[163]景象,更不是如有的学者所说的像今天的江南地区。[164]因为,春秋时期华北平原上的鲁、晋、郑、宋等国作为狩猎场所的所谓大野、大陆、圃田、孟诸诸薮,皆属于无水或少水之地,并不能像东汉以降学者那样解释为面积巨大的湖泽。事实上,华北平原属于温带季风气候,年降水量不多,而作为黄河下游河道摆动的区域,河水多沙善淤,这也就决定了历史时期华北平原区不太可能存在众多大面积湖泊。

其三,巫峡以上的长江三峡(峡江)段在汉晋时代及其以前,很可能有相当长的时间保持着高水位,有些接近于今天三峡大坝修成后的情况。因为今三峡大坝最高蓄水线为海拔175米,而如前所述,位于峡江旁被人称为“地下湿”的汉朐忍遗址海拔即为160米。由于巫峡以上江段水位高,沿岸山崖陡峭,适宜于人们居住的地方自然就少,这就可以解释为什么峡江沿岸发现的早期文化遗址数量极少,为什么朐忍、白帝城等一些古城址、遗址位置高悬;同样由于巫峡以上江段水位高,峡江干流及其附近支流河段自然不会有太多的洪积层发育,这也就可以解释让研究者迷惑的三峡库区忠县中坝遗址剖面显示的古洪水事件为什么宋以前的数千年里只有四次。[165]其实,以往学界对于历史早期长江三峡段自然环境、人文活动的一些其他认识,如水运条件(如认为长江能够方便地沟通四川盆地与江汉平原)、民族迁徙(如认为巴族西徙的原因是因为盐)等问题,可能也都需要重新思考。当然,过去学者把峡江的高唐、云梦与高楳、高阳等联系起来的说法,[166]尽管很有魅力,也一直受到部分研究者的追捧,但显然没有理由再坚持下去。

云梦问题新认识的获得,对于历史早期江汉一洞庭平原、华北平原、峡江地区环境面貌及其相关问题的研究,可以带来全新的启示。

附识:感谢国家科技支撑计划课题(2008BAJ08818)的资助,感谢匿名审稿专家为本文提出宝贵修改意见。

注释:

[1]参见谭其骧:《云梦与云梦泽》,《复旦学报》1980年增刊《历史地理专辑》。下引未出注谭氏观点者,皆出此文。另参张修桂:《云梦泽的演变与下荆江河曲的形成》,《复旦学报》1980年第2期;石泉:《先秦至汉初“云梦”地望探源》,湖北省社会科学院历史研究所编:《楚文化新探》,武汉:湖北人民出版社,1981年,第91—10l页;蔡述明、官子和:《跨江南北的古云梦泽说是不能成立的——古云梦泽问题讨论之二》,《海洋与湖沼》1982年第2期。石泉、蔡述明等文后结集为《古云梦泽研究》一书(武汉:湖北教育出版社,1996年)。

[2]参见周凤琴:《云梦泽与荆江三角洲的历史变迁》,《湖泊科学》1994年第1期;蔡述明等:《全新世江汉湖群的环境演变与未来发展趋势——古云梦泽问题的再认识》,《武汉大学学报》1998年第6期;张修桂:《中国历史地貌与古地图研究》,北京:社会科学文献出版社,2006年,第131136页;李青淼、韩茂莉:《云梦与云梦泽问题的再讨论》,《湖北大学学报》2010年第4期。

[3]郭璞注,邢員疏:《尔雅注疏》卷6《释地》,北京:中华书局,1960年,第265—266页。

[4]关于《周礼》的成书年代,学术界尚无一致认识,但多数学者认为是在战国晚期至汉初这一时段。参见吕友仁:《<周礼>概说》,《河南师范大学学报》2001年第1期。

[5]周宏伟:《新蔡楚简与楚都迁徙问题的新认识》,《北大史学》第14辑,北京:北京大学出版社,2009年,第44—81页。

[6]杜佑:《通典》卷183《州郡十三·安陆郡·安州》:“<去阝>邓或作郧.<去阝>、郧、涢皆音云。”(长沙:岳麓书社,1995年,第2549页)按:江汉平原及其附近区域古代有郧、郧城、郧乡、沥水等地名多处,这类地名皆当与“云(梦)”有关。(参见后文)

[7]杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》宣公四年,杜预注,北京:北京大学出版社,1999年,第610页。

[8]杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》桓公十一年,杜预注:“郧国在江夏云杜县东南,有郧城。”(第195页)梁刘昭注《续汉书·郡国志》“江夏郡”条引杜预语曰:“(云杜)县东南有郧城,故国。”(《后汉书》志第22《郡国四》,北京:中华书局,1965年,第3482页)《水经注》卷31《涢水》云:“涢水又南,至安陆县故城西,故郧城也。”(郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》,南京:江苏古籍出版社,1989年,第2644页)

[9] 《汉书》卷28上《地理志》,北京:中华书局,1975年,第1567页。

[10]李泰等著,贺次君辑校:《括地志辑校》卷4《安州·安陆县》,北京:中华书局,1980年,第218页。

[11]李吉甫:《元和郡县图志》卷27《江南道三·安州》,北京:中华书局,1993年,第650页。

[12]谭其骧:《云梦与云梦泽》,《复旦学报》1980年增刊《历史地理专辑》。

[13]李吉甫:《元和郡县图志》卷27《江南道三·安州》,第651页。

[14]李吉甫:《元和郡县图志》卷27《江南道三·安州》,第649页。按:梁刘昭注《续汉书·郡国志》“江夏郡”条引杜预曰:“古<云阝>国在(轪侯国,今湖北黄冈东)东南,有邱城。”(《后汉书》志第22《郡国四》,第3482页)唐张守节《<史记·楚世家>正义》引《括地志》云:“西陵故城在黄州黄(山)[冈县]西二里。”(李泰等著,贺次君辑校:《括地志辑校》卷4《黄州·黄冈县》,第218页),李吉甫亦曰:“黄冈县,本汉西陵县地,故城在今县西二里。”(《元和郡县图志》卷27《江南道三·黄州》,第652页)可见,晋唐间人有时把汉西陵与后来迁至黄冈(今新洲)的晋西陵误混为一谈。石泉在《唐至北宋时著称的安州云梦泽》(石泉、蔡述明:《古云梦泽研究》,第69—77页)文中已有驳正,可参见。

[15] 《汉书》卷28上《地理志》,第1567页。

[16]参见周伟洲:《新发现的秦封泥与秦代郡县制》,《西北大学学报》1997年第1期。

[17]刘信芳、梁柱编著:《云梦龙岗秦简》,北京:科学出版社,1998年,第27页。

[18]参见湖北省文物考古研究所等:《’92云梦楚王城发掘简报》,《文物》1992年第4期。

[19]顾祖禹:《读史方舆纪要》卷77《湖广三·德安府·云梦县》“云梦泽”条引旧县志,海口:海南国际新闻出版中心,1996年,第1570页。

[20] 《史记》卷6《秦始皇本纪》,北京:中华书局,1959年,第260页。

[21]参见南玉泉:《云梦龙岗秦简的法律形式与内容》,中国政法大学法律古籍整理研究所编:《中国古代法律文献研究》第2辑,北京:中国政法大学出版社,2004年,第17—29页。

[22] 《后汉书》卷4《孝和帝纪》、卷7《孝桓帝纪》,第191、313页。

[23]参见周宏伟:《新蔡楚简与楚都迁徙问题的新认识》,《北大史学》第14辑,第44—81页。按:该文曾认为楚武王所徙都为鄩郢,即今湖北当阳季家湖古城遗址,现在看来不确。最近公布的清华简《楚居》曰:“至武王舍达(前740—前689年),自宵徙居免。……至穆王,自睽郢徙袭为郢。……至灵王(前540—前529年),自为郢徙居乾溪之上。”(《楚居》释文,参见李学勤主编:《清华大学藏战国竹简(壹)》,上海:中西书局,2010年,第180—194页。下引《楚居》释文皆参此书,不另注)以此判断,楚武王所徙都的“免(郢)”可能是季家湖古城遗址北近的两河镇糜城遗址(参见后文及附图),而季家湖古城遗址则可能是楚都“为郢”。

[24]谭其骧说:“西方一渠当为杨水,是沟通长江与汉水的一条人工运河。工程的关键是在郢都附近,拦截沮水与漳水作大泽,泽水南通大江,东北循杨水达汉水,所经过的地方正是当时所谓云梦,约当在长江沙市一带到汉水沙洋一带。这条运河是在公元前六世纪初楚相孙叔敖主持下,广大劳动人民开凿的。”(谭其骧:《黄河与运河的变迁》,《地理知识》1955年第8期)史念海则视孙叔敖的此项工程为我国“最早的运河”。(史念海:《中国的运河净,西安:陕西人民出版社,1988年,第12页)

[25]许慎:《说文解字》,北京:中华书局,1963年,第230页。

[26]黄怀信等撰:《逸周书汇校集注》卷5《作雒解》,谓作雒为“作城于洛水之上,非谓作洛邑也”。(上海:上海古籍出版社,1995年,第544页)

[27] 《水经注》卷32《漳水》云:“漳水东南流,又曲西南,径编县南,(编)县旧城之东北百四十里。”(郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》,第2704页)按1晋里约等于415.8米,则“百四十里”约当今58公里。结合今漳水的实际流向、水道距离和《读史方舆纪要》卷77《湖广三.承天府·荆门州》“编县城”条(第156l页)的有关内容考察,晋编县城约在今当阳东北清溪镇一带。据国家文物局主编:《中国文物地图集·湖北分册(下)》(西安:西安地图出版社,2003年,第256页),今清溪镇附近即发现数处汉至六朝间的墓群,其中的杨河墓群面积约10万平方米。

[28]据《当阳县志》载:糜城遗址城墙周长约1670米,城址总面积约174000平方米;城垣成椭圆形,宽约12米,高约6米,墙基均为夯土所筑,城址的时代为东周至汉代。见湖北省当阳市地方志编纂委员会:《当阳县志》,北京:中国城市出版社,1992年,第713页。

[29]顾祖禹:《读史方舆纪要》卷77《湖广三·承天府·当阳县》“沱江”条引《水利考》,第1563页。

[30]陈梦家:《禺邗王壶考释》,《燕京学报》第2l期,1937年,第207—230页。

[31]湖北省博物馆:《湖北枝江百里洲发现春秋铜器》,《文物》1972年第3期。

[32]杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》定公四年,第1555—1556页。

[33]过去学界皆认为吴所入之郢为今荆州纪南城,实误。据新出《楚居》所载;“至昭王(前515—前488年在位),自乾溪之上徙居嫩郢,嫩郢徙居鄂郢,鄂郢徙袭为郢。阖庐人郢,焉复徙居乾溪之上,乾溪之上复徙袭嫩郢。”显然,吴人所人之郢应为“为郢”,即季家湖古城遗址。嫩郢,很可能为汉代的华容县治(参见后文)。乾溪之上,当即今湖北潜江龙湾一带(参见后文).按;楚地乾溪历来有二,一在古华容,应即潜江龙湾左近;一在古城父,当今安徽亳州境。参见郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷28《沔水中》,“杨守敬按”,第2410页。

[34]据《史记·楚世家》,楚平王十年(前519)“楚恐(吴),城郢”,次年“楚乃恐而城郢”(第1714页)。所谓“城郢”,即指在为郢筑城之事。十余年后的前506年,吴人果攻郢,而昭王的逃跑路线——自郢(为郢)顺雎(沮)水南走长江边,渡江入“云(梦)”中,然后,顺江而下兼陆行北往郧(<云阝>)国都城(参见附图),无疑符合其时的军事、地理形势。上揭石泉文大体采杨守敬说,把昭王“涉雎,济江,人于云中”的逃跑路线,释为西渡雎(沮)水,复东返渡汉水,进入今湖北钟祥、潜江、京山一带的“云中”地域。笔者以为,这样的解释与常理相舛,因为吴军攻郢的背景正是在今潜江附近汉水边的“雍湿”等地数败楚军之后(《左传》定公四年所谓“败诸雍湿;五战及郢”,见杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》定公四年,第1554页),不能设想昭王西逃后又会折返迎着吴军的进攻方向东逃。

[35]杜预:《春秋释例》卷6《土地名》昭公三年“江南之云梦中”条,北京:中华书局,1985年,第227页。

[36] 《水经注》卷34《江水》云:“江水又东,径上明城北。……其地夷敞,北据大江;江汜枝分,东人大江,吴(枝江)治(百里)洲上:故以枝江为称。”(郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》,第2853–2854页)可见,吴以前,枝江县治即上明城。吴以降,由于枝江县治东移至百里洲上,因而,杜预才有“南郡枝江县西有云梦城”之说。那么,何以枝江县治会被称为“上明城”?按缪荃孙所辑《元和郡县图志阙卷逸文》卷1《山南道·松滋县》:“三明故城,亦谓之桓城,在江陵府松滋县西一里,居上明之地,而桓冲所筑,故兼二名。苻坚南侵,冲为荆州刺史,渡江南上明,筑城以御之。上明在县东三十步.”(李吉甫:《元和郡县图志》,第1052页)由此可见,上明城即三明城(桓城)。之所以有一字之差,显然是因为上、三二字形近而传抄致讹。上、三二字,其实又是“云”字之形讹。据《说文解字·雲部》“云,古文,省雨”,即同今简化字。今出土楚地简帛文献,如睡虎地简(33.20)、马王堆帛书(《老子》乙184上)等,古隶书“云”字多无兩头,字形与“三”(马王堆帛书《老子》甲25)、“上”(睡虎地简23.3\《武威汉代医简》79)甚近,如果字迹潦草、漫漶,很容易误作“三”、“上”。(参见汉语大字典编辑委员会:《汉语大字典(缩印本)》,武汉:湖北辞书出版社、成都:四川辞书出版社,1992年,第1689、2、3页;陆锡兴编著:《汉代简牍草字篇》,上海:上海书画出版社,1989年,第2页)因此,颇疑“上明”、“三明”乃“云明”之讹。而文献所谓“三明故城,亦谓之桓城”,应为古代云(上古匣纽文韵,可拟iwan、)、桓(上古匣纽元韵,可拟Yuan1)二字因读音甚近而谐音附会所致,与桓冲筑城本无关系。(参见李珍华、周长楫编撰:《汉字古今音表(修订本)》,北京:中华书局,1999年,第169、205页)因为,上述三明故城(桓城)与上明的位置关系显然是矛盾的:三明故城(桓城)既在上明之地,居松滋县西一里,怎么又说“上明在(松滋)县东三十步”?明,中古明母庚部;梦,中古明母东部,读音近同,故知“云明”极可能为“云梦”之异写。可以作为辅证的是,宋时该地仍称“郧城”(参见下注)。

[37]祝穆:《方舆胜览》卷27《湖北路·江陵府》云:“今松滋楚城号郧城。”(扬州:江苏广陵古籍刻印社,1992年,第588页)

[38]陆游:《人蜀记》卷5,北京:中华书局,1985年,第48页。

[39]顾祖禹:《读史方舆纪要》卷78《湖广四·荆州府·松滋县》云:“又郧城,在县(治今老城镇)东南五十里。”(第1597页)此郧城位置当今松滋市南海镇磨盘洲一带。

[40]张家山247号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简[二四七号墓]》(释文修订本),北京:文物出版社,2006年,第83—88页。

[41]刘琳校注:《华阳国志校注》卷1《巴志》,成都:巴蜀书社,1984年,第58页;郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷34《江水二》,第2828页。

[42]萧统编,李善注:《文选》卷19《情·宋玉<高唐赋>、<神女赋>》,北京:中华书局,1977年,第264、267页。

[43]萧统编,李善注:《文选》卷19《情·宋玉<高唐赋>》,李善注引颜师古《汉书注》有曰:“云梦中高唐之台。”(第264页)

[44]萧统编,李善注:《文选》卷19《情·宋玉<高唐赋>》,李善注引《汉书音义》云:“张揖曰:云梦,楚薮也,在南郡华容县,其中有台馆。”(第264页)

[45]洪兴祖:《楚辞补注》,北京:中华书局,1983年,第310页。

[46]古代三峡地区地名中,唐多作塘,如瞿塘(峡);今池塘仍联称。可见王逸释义可信。

[47] 《淮南子》卷19《修务训》,高诱注,北京:中华书局,1957年,第332页。

[48]萧统编,李善注:《文选》卷12《江海·郭景纯<江赋>》,第184页。

[49]光绪《巫山县志》卷3l《寺观》引《元一统志》云:“楚王宫在县东北一里。”(光绪19年刻本)

[50]参见周宏伟:《廪君巴人夷水应为今大宁河考——兼说廪君巴人的迁徙原因》,《历史地理》第23辑,上海:上海人民出版社,2008年,第380—399页。

[51]黑龙江文物考古研究所:《云阳县旧县坪遗址发掘报告》,重庆市文物局、重庆市移民局编:《重庆库区考古报告集·1998卷》,北京:科学出版社,2003年,第416页;四川联合大学历史系考古专业:《四川省云阳县旧县坪遗址试掘简报》,四川大学考古专业编:《四川大学考古专业创建三十五周年纪念文集》,成都:四川大学出版社,1998年,第425页。

[52] 《后汉书》卷18《吴汉传》李贤等注引,第683页。忍,原文作腮。

[53]萧统编,李善注:《文选》卷4《京都中·左太冲<蜀都赋>》引刘逵注,第76页。巴东,郡名,晋时辖鱼复(治今重庆市奉节县)、朐忍等数县。

[54] 《隋书》卷29《地理志》“巴东郡云安县”条下注云:“旧曰朐忍,后周改焉。”(北京:中华书局,1973年,第825页)此云安县,即治今云阳县汤溪口旧云阳县城。

[55]云阳县志编纂委员会:《云阳县志》,成都:四川人民出版社,1999年,第1011页。

[56]曾枣庄、刘琳主编:《全宋文》第259册卷5824《杨辅·古书岩留题》,上海:上海辞书出版社、合肥:安徽教育出版社,2006年,第107页。

[57]嘉靖《云阳县志》卷上《提封三》,上海:上海古籍书店,l963年影印本,第2b页。

[58] 《史记》卷8《高祖本纪》,第382页。

[59] 《史记》卷56《陈丞相世家》,第2056—2057页。

[60] 《史记》卷8《高祖本纪》裴驷《集解》,第383页。

[61]据《史记》卷8《高祖本纪》,汉六年十二月高祖拘执韩信“后十余日,封韩信为淮阴侯,分其地为二国”(第384页)。可见,高祖从听到人告韩信谋反到伪游云梦而拘执韩信,时间只能有半月左右。

[62]据《张家山汉墓竹简[二四七号墓]》(释文修订本)之《二年律令·行书律》,汉初“邮人行书,一日一夜二百里”。(第45—46页)

[63]周振鹤:《西汉政区地理》,北京:人民出版社,1987年,第8—9页。

[64] 《史记》卷56《陈丞相世家》:“汉六年,人有上书告楚王韩信反。高帝……问陈平,……平曰:‘古者天子巡狩,会诸侯。南方有云梦,陛下弟出伪游云梦,会诸侯于陈.陈,楚之西界,信闻天子以好出游,其势必无事而郊迎谒。谒,而陛下因禽之,此特一力士之事耳。’高帝以为然,乃发使告诸侯会陈,‘吾将南游云梦’。上因随以行。行未至陈,楚王信果郊迎道中。高帝豫具武士,见信至,即执缚之,载后车。……遂会诸侯于陈,尽定楚地。”(第2056—2057页)按:陈地位置亦在作为“天下之中”的河洛地区东南。

[65]乐史:《宋本太平寰宇记》卷10《河南道·陈州·商水县》,北京:中华书局,2000年,第58页下。

[66]顾祖禹:《读史方舆纪要》卷47《河南二·开封府·商水县》,第944页。

[67]乐史:《宋本太平寰宇记》卷10《河南道·陈州·商水县》,第58页下。

[68]商水县地方志编纂委员会:《商水县志》,郑州:河南人民出版社,1990年,第354页。

[69]许慎:《说文解字》,第227页。

[70]丁度等编:《宋刻集韵·平声二》,北京:中华书局,1989年,第38页。

[71]《魏书》卷97《刘义隆传》,北京:中华书局,1974年,第2138页。

[72]东汉应劭认为《春秋》“许迁于容城”之容城,其地在南郡华容县。(《汉书》卷28上《地理志》唐颜师古注引,第1567页)若如此,则汉华容县治在春秋时名容城。但据报道(李守奎:《清华简<系年>与吴人人郢新探》,《中国社会科学报》2011年11月24日),新近发现的清华简《系年》明确有“晋人罗城汝阳,居许公佗于容城”之文,则知此容城不当在楚国境内,故应劭的看法错误。(参见后文)

[73]《汉书》卷28上《地理志》,第1566页;《后汉书》志第22《郡国四》,第3480页。

[74]郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷40《禹贡山水泽地所在》,第3369页。

[75]《后汉书》志第22《郡国四》,第3480页。

[76]杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》昭公七年,杜预注曰:“(章华)台今在华容城内”(第1238页)。其说与《水经注》不同,但二者都是正确的,这是因为《水经注》所记载的华容为汉代的华容城,而杜预所亲历过的华容为已经东迁章华台旁的晋初华容城,亦即晋太康五年(284)改名的、南距长江130里的监利县城(李吉甫:《元和郡县图志》卷21《山南道二·复州·监利县》,第537页),当今监利县周老嘴镇北(参见下考)。楚时章华台为野外观览饮宴之所,如《水经注·沔水》引楚伍举之言日:“(章华)台高不过望国之氛祥,大不过容宴之俎豆。”(郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》,第2411页)置于城内似不合适。

[77]范致明:《岳阳风土记》,台北:成文出版社,1976年,第35页。

[78]湖北省潜江博物馆、湖北省荆州博物馆:《潜江龙湾:1987—2001年龙湾遗址发掘报告(上)》,北京:文物出版社,2005年,第449—461页。

[79]参见湖北省考古学会编:《楚章华台学术讨论会论文集》,武汉:武汉大学出版社,1988年。

[80]新出《楚居》云:“至灵王,自为郢徙居乾溪之上,以为处于章[华之台]。”可见,确如沈括所言:“章华与乾溪元非一处。”(沈括:《梦溪笔谈》卷4《辩证二》,北京:中华书局,1985年,第22—23页)但两地距离当不很远.今潜江龙湾距监利周老嘴大约35公里。(参见下考)

[81]郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷28《沔水》,第2408–2409页。

[82]参见湖北省潜江博物馆、湖北省荆州博物馆:《潜江龙湾:1987—2001年龙湾遗址发掘报告(上)》,第8—10、7页。

[83]据荆州博物馆《湖北荆州纪南松柏汉墓发掘简报》(《文物》2008年第4期),松柏汉墓出土的35号木牍所载西汉前期南郡所辖县级行政单位中,并无《汉书·地理志》中载有的华容县。可见,西汉前期当无华容县。《汉书·地理志》反映的是汉平帝元始二年(公元2年)的建制,已是西汉末。

[84]沈括:《梦溪笔谈》卷4《辩证二》,第22页。

[85]乐史:《太平寰宇记》卷146《山南道五·荆州·监利县》,北京:中华书局,2007年,第2845页。

[86]参见湖北省监利县志编纂委员会:《监利县志》,武汉:湖北人民出版社,1994年,第754页。

[87]杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》定公四年,孔颖达疏引(第1556页);杜预:《春秋释例》卷6《土地名》昭公三年“江南之云梦中”条(第227页)。按:据《钦定四库全书总目》上,卷26《经部·春秋释例》所言,杜预《春秋释例》一书自明以来久佚,今存该书15卷乃清四库馆臣以《永乐大典》所存残篇为基础“谨随篇掇拾,取孔颖达《正义》及诸书所引《释例》之文补之”而成,故知今杜书该句系出自孔颖达疏引,已非原作。(北京:中华书局,1997年,第332页)

[88]参见石泉:《汉魏六朝华容云梦泽(巴丘湖、先秦“江南之梦”)故址新探》,石泉、蔡述明:《古云梦泽研究》,第20—68页。

[89]石泉已发现今行杜预此言的脱漏问题,惜未进行合理解读。(参见石泉:《古云梦泽“跨江南北”说辨误》,《武汉大学学报》1993年第6期)

[90] 《后汉书》志第22《郡国四》“南郡条”刘昭注引,第3481页。

[91] 这个错误并不是自孔颖达始,早在孔氏之前三百余年,郭璞就有“华容县东南巴丘湖是也”的说法(参见郭璞注,邢昺疏:《尔雅注疏》卷7《释地第九》郭璞注;《水经注》卷32《夏水》引郭景纯言)。郭璞为河东闻喜人,并无荆州经历,其有关荆州云梦情况的叙述材料,最有可能来源于经其父郭瑗删改后的杜预著作.《晋书》卷72《郭璞传》载,晋初曾任尚书都令史(相当于书吏)的郭瑗,有对时任尚书杜预有所增损的材料“多驳正之”的习惯。(北京:中华书局,1974年,第1899页)而唐孔颖达之所以删节杜预原文,则有两种可能的原因,一是受《水经注》所引郭璞文字的影响,一是受隋唐时华容县(治今湖南华容)正在江南洞庭湖西北湖滨的影响.由于这样的错误,也就造成了后世学者对巴丘湖位置长达千数百年的迷惑、误解.(参见李吉甫:《元和郡县图志》卷27《江南道三·岳州·华容县》,第658页)

[92]李吉甫:《元和郡县图志》卷27《江南道三·岳州·巴陵县》,第656页。

[93]《三国志》卷47《吴书·吴主传》裴松之注,北京:中华书局,1982年,第1120页;李吉甫:《元和郡县图志》卷27《江南道三·岳州·巴陵县》,第657页。

[94]《晋书》卷34《杜预传》,第1031页。

[95]李吉甫:《元和郡县图志》卷27《江南道三·岳州·巴陵县》,第657页。

[96]《史记》卷2《夏本纪》裴驷《集解》引,第61页。

[97]杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》昭公三年,杜预注,第1189页。

[98]《晋书》卷34《杜预传》,第1031页。

[99]《汉书》卷28下《地理志下》,第1642页。

[100]《三国志》卷35《蜀书·诸葛亮传》,第913页。

[101]杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》定公四年,孔颖达疏引,第1556页。

[102]《后汉书》卷38《法雄传》,第1278页。

[103]郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷32《夏水》,第2709页。

[104]顾颉刚《禹贡注释》曾指出:“盖楚人名泽为梦……那么云梦就是云泽了。”(侯仁之主编:《中国古代地理名著选读》第1辑,北京:科学出版社,1959年,第21页)石泉《先秦至汉初“云梦”地望探源》一文也曾认识到“梦”字是通名,但仍以“云”字当专名。(湖北省社会科学院历史研究所编:《楚文化新探》,第91—101页)故二人的解释于问题的解决无补。

[105]《汉书》卷28上、下《地理志》,第1523—1674页。

[106]上海师范大学古籍整理研究所校点:《国语》,上海:上海古籍出版社,1978年,第581页。按:校点者原点作“楚有云梦薮,泽名也。连,属也。水中可居者曰洲,徒其名也”。

[107]参见上海师范大学古籍整理研究所校点:《国语》,第580页;鲍思陶点校:《国语》,济南:齐鲁书社,2005年,第284页。

[108]毛亨传,郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》卷4《国风·郑·大叔于田》注引,北京:北京大学出版社,1999年,第163页。

[109]郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷2《天官·大宰》郑玄注,北京:中华书局,1957年,第32页。

[110]郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷9《地官·司徒》郑玄注,第237页。

[111]孔安国传,孔颖达疏:《尚书正义》卷6《禹贡》,上海:上海古籍出版社,2007年,第195—196页。

[112]孔安国传,孔颖达疏:《尚书正义》卷6《禹贡》,第232页。

[113] 《汉书》卷28上《地理志》“钜鹿郡钜鹿县”条:“《禹贡》大陆泽在北。”(第1575页)

[114] 《史记》卷3《殷本纪》,第105页。

[115]杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》,第531、567568、1414页。

[116]毛亨传,郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》卷10《小雅·车攻》(北京大学出版社),第648—649页。

[117]毛亨传,郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》卷5《国风·甫田》(北京大学出版社),第346页。

[118]郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷22《渠水》,第1873、1893页。

[119]毛亨传,郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》卷10《小雅·六月》(北京大学出版社),第636页。

[120]《史记》卷110《匈奴列传》,第2881页。

[121]李泰等著,贺次君辑校:《括地志辑校》卷1,第24页。

[122]《水经·渭水注》云:“穿渠引泾水,首起谷口,出于郑(国)渠南,名曰白渠。民歌之曰:‘田于何所?池阳谷口。郑国在前,白渠起后’,即水所始也。”(郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》,第1645页)汉代的谷口县(治今陕西礼泉)在泾水出山口后的西南岸,池阳县(治今陕西泾阳)在泾水出山口后的东北岸。

[123]前录《尔雅·释地》作者把“秦有杨陓”与“周之焦获”并列,实误。因为,“秦有杨陓”指春秋时代 秦国的杨時,而“周之焦获”指西周时期的焦获,二者为不同时代对同一地理事物的不同称呼,自然不能同列为“十薮”之一。

[124]许维遹:《吕氏春秋集释》下册卷13《有始览三分,北京:中国书店,1985年,第3b页。

[125]据李珍华、周长楫编撰《汉字古今音表》(修订本),上古音中,具,群母侯部;焦,精母宵部;圃,帮母鱼部;获,匣母铎部。(第113、265、105、353页)群、精二母可以互谐,帮、匣二母也有可能互谐,而侯、宵二部,鱼、铎二部皆为邻近韵。

[126] 《史记》卷117《司马相如列传》,第3003–3004页。

[127]许慎:《说文解字》第1下,第23页。

[128]许慎:《说文解字》第6下,第131页。

[129]毛亨传,郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》卷19之三《周颂·振鹭》,北京:中华书局,1957年,第1766页。

[130]例如,《尔雅·释地》“河西曰雝州”之雝州(郭璞注,邢昺疏;《尔雅注疏》,第263页),《尚书·禹贡》、《周礼·职方氏》中均作“雍州”。分见孔安国传,孔颖达疏:《尚书正义》,第221页;郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》,第1190页。

[131] 《诗经·小雅·无将大车》“维尘雍兮”句,孔颖达疏云:“雍,於勇反,字又作壅。”(毛亨传,郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》(北京大学出版社),第799页)

[132] 《淮南子》卷5,第85页。

[133]郭璞注,邢昺疏:《尔雅注疏》卷7《释水第十二》,第284、283页。

[134]参见李珍华、周长楫编撰:《汉字古今音表》(修订本),第11、169页。

[135]毛亨传,郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》卷18《大雅·云汉》(北京大学出版社),第1193页。

[136]例如,《诗经·周南·汉广》中一再称:“汉之广矣,不可泳思。”(毛亨传,郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》卷1(北京大学出版社),第53—56页)

[137]蔡述明、官子和:《武汉东湖湖泊地质(第四纪)研究——有关东湖成因和古云梦泽问题的讨论》,《海洋与湖沼》1979年第4期。

[138]段玉裁:《说文解字注》第11篇上“灌”:“《水经》曰:三澨,地在南郡县北沱.郦《注》云:《地说》曰,沔水东行过三澨,合流触大别山阪,故马融、郑玄、王肃、孔安国等咸以为三澨水名也。”(上海:上海古籍出版社,1981年,第555页下)沱即池。

[139]洪亮吉:《洪北江诗文集·卷施阁文甲集》卷7《释大别山》,上海:商务印书馆,1936年,第207—211页。

[140] 《史记》卷2《夏本纪》裴驷《集解》引,第73页。

[141]杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》庄公十八年,杜预注,第260页。按:杜预后谓“阎敖既不能守城,又游涌水而走”,视“涌”为晋时南郡的河流涌水,则误。

[142]淮湖,《水经·湘水注》中称为“翁湖”。(郦道元撰,杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》,第3162页)翁的上古、中古音皆与雝(<氵邕>)同。(参见李珍华、周长楫编撰:《汉字古今音表》(修订本),第4、169页)翁湖,在唐岳阳“县南十里”(李吉甫:《元和郡县图志》卷27《江南道三·岳州·巴陵县》,第658页),即今湖南省岳阳市城区南湖。

[143]丁度等编:《宋刻集韵·去声七》云:“灉,《尔雅》:‘水自河出为灉’,或作澭、<氵邕>滬。”(第132页下)

[144]例如,李吉甫《元和郡县图志》卷29《江南道五·潭州·湘潭县》(第704页)下有“涓湖”一名,位于“县西七十里”,而当地明清以来一直名“云湖”(乾隆《湘潭县志》卷5《疆域·桥》,乾隆二十一年刻本),故知唐“涓湖”应为“涢湖”之形讹。

[145]刘信芳:《释五渚》,《中国历史地理论丛》1987年第2辑,第129—133页。

[146]洪兴祖:《楚辞补注》,北京:中华书局,1983年,第214页。

[147] 《后汉书》卷80上《文苑传上》,第2618页。

[148] 《史记》卷2《夏本纪》司马贞《索隐》,第61页。

[149]许慎:《说文解字》,第22页上。

[150]参见蔡述明、官子和:《跨江南北的古云梦泽说是不能成立的—古云梦泽问题讨论之二》,《海洋与湖沼》1982年第2期。

[151]徐坚等:《初学记》卷7《地部下·湖第一》引《荆州记》,北京:中华书局,1962年,第141页。

[152]顾祖禹:《读史方舆纪要》卷77《湖广三·岳州府·巴陵县》引,第1578页。

[153]拟音参见李珍华、周长楫编撰:《汉字古今音表》(修订本),第93页。

[154]顾颉刚:《禹贡注释》,侯仁之主编:《中国古代地理名著选读》第1辑,第21页。

[155] 《史记》卷2《夏本纪》司马贞《索隐》云:“韦昭曰:‘云土今为县,属江夏(南郡华容)。’今按:《地理志》云江夏有云杜县,是其地。”(第61—62页)笔者按:韦昭所言原为“云土今为县,属江夏南郡华容”,因句末“南郡华容”四字显为误植,故删。

[156]土、杜二字拟音,参见李珍华、周长楫编撰:《汉字古今音表》(修订本),第106页。

[157] 《史记》卷117《司马相如列传》,第3017页。

[158]扬雄:《方言》第12:“水中可居为洲,三辅谓之淤。”(周祖谟校笺:《方言校笺》,北京:中华书局,1993年,第78页)是知洲、淤一义。

[159]例如,《尔雅·释天》所谓“载,岁也。夏曰岁,商曰祀,周曰年,唐虞曰载”(郭璞注,邢昺疏:《尔雅注疏》,第228页),即其例。

[160]例如,陈宏天等主编《昭明文选译注》这样翻译道:“我听说楚国有七个大泽,亲眼见过的只是其中之一,其余的都没有见过。我所见到的那个,大概仅仅是其中一个小小的而已,名叫云梦。”(陈宏天等主编:《昭明文选译注》第1卷,长春:吉林文史出版社,2007年,第376页)

[161]参见B.A.жучкевич:《普通地名学》,崔志升译,北京:高等教育出版社,1983年,第9页。

[162] 《史记》卷117《司马相如列传》,第3004页。

[163]中国科学院《中国自然地理》编辑委员会:《中国自然地理·历史自然地理》,北京:科学出版社,1982年,第19页;邹逸麟:《历史时期华北大平原湖沼变迁述略》,《历史地理》第5辑,上海:上海人民出版社,1987年,第25—27页。

[164]赵冈:《中国历史上生态环境之变迁》,北京:中国环境科学出版社,1996年,第92页。

[165]朱诚等:《长江三峡库区中坝遗址地层古洪水沉积判别研究》,《科学通报》2005年第20期。

[166]郭沫若:《释祖妣》,《郭沫若全集·考古编》第1卷,北京:人民出版社,2002年,第19—64页;闻一多:《高唐神女传说之分析》,《神话与诗》,天津:天津古籍出版社,2008年,第115—141页。

来源:《历史研究》2012第2期