魏特夫的“东方专制主义”与古代希腊的历史

自从19世纪中叶社会主义从空想变成科学,欧洲的无产阶级从一个自在的阶级变成自为的阶级以来,在世界范围内,无产阶级和资产阶级思想理论斗争中的一个重要问题,便是承认不承认人类社会历史有不以任何个人的意志为转移的客观发展规律。对于这个问题,代表无产阶级利益的马克思主义者,给予了肯定的回答。他们明确指出,并且不断根据新的历史事实深入阐明,尽管历史发展过程中必然出现曲折,甚至在某些方面暂时有所倒退,但是,脱胎于封建社会的资本主义制度,终究要为摆脱资产阶级剥削的、比资本主义先进的社会主义制度所取代。而形形色色的资产阶级代言人,竭力否定存在着适合于全世界所有地区的统一的历史发展的客观规律,拼命宣扬资本主义制度会永存不朽。他们把由于整个世界历史发展过程中多种因素促成的、资本主义制度首先在西欧一些国家战胜封建制度这一表现世界历史发展不平衡的事实,加以曲解,在宣扬资本主义制度优越性的同时,肆意歪曲亚非拉广大地区各国各族人民的历史,为发达资本主义国家的殖民主义和霸权主义张目。魏特夫便是这类人中很卖力气的一员。

魏特夫自称他写的《东方专制主义》是什么“关于奴役和自由的科学”【2】,并且以一个资本主义制度卫道士的姿态满怀忧患意识地写道:“赤手空拳不能进行战斗。在危机的时候,任何理论上的真空犹如权力上的真空一样,招致灾难。当我们自己方面拥有无穷的强大潜力时,没有理由听任敌人为所欲为”,没有理由因为不参加战斗而使敌人“取得思想战线上的胜利”。【3】如此重视思想理论斗争的魏特夫已经把他写书的目的说得十分明白,我们有必要花费一些力气弄清楚,魏特夫宣扬的究竟是科学真理还是谬论。

诚然,要在一篇不长的文章中全面分析魏特夫的种种奇谈怪论,是不可能的。但是,仅从他所主张的“东方专制主义”与古代希腊历史的关系作些剖析,也可看清他所夸耀的“科学”的真实面目。

为了用对比的方法说明他所罗列的“东方专制主义”的一系列特征,魏特夫把古代希腊当作多中心社会的典型,使之成为他所称的单中心的东方专制主义国家的参照系,因而在书中多次讲到古代希腊的历史。从列出的书目看,魏特夫确乎读过一些古代希腊人的著作的现代文字译本,也涉猎了一些19世纪以来世界上著名研究古希腊史的学者们的著作。可惜的是,由于出发点是用削足适履的方法使古代希腊的历史事实成为他构建错误理论体系的材料,他既没有花功夫去弄清楚所用译文是否可靠,所援引的古希腊著述家的思想理论体系以及他们的个别论断的精神实质和正误,更没有理解古代希腊历史发展的规律及其与整个世界历史的统一发展规律之间的相互关系,只是胡乱抓来一些孤立的史实,并任意加以解释,以致一再违背历史的真实。

众所周知,欧洲文明最早出现于古代希腊。在公元前第一千年纪,在古代希腊地区有过数百城邦并存的时期。而从公元前2世纪开始,诸多希腊城邦先是沦为罗马共和国的属邦,继而变成罗马帝国的一部分。公元4世纪末罗马帝国分裂为东西两部,位于巴尔干半岛和小亚细亚的希腊人居住地区又成了东罗马帝国(拜占庭帝国)的核心部分。后来土耳其人的奥斯曼帝国崛起并于公元1453年灭亡了拜占庭帝国,曾经是古代希腊人居住过的大部分地区又成了奥斯曼帝国的重要组成部分。奥斯曼帝国瓦解之后,这一地区的政治情况又有巨大变化。

为了解释古代希腊人居住过的主要地区,尤其是巴尔干半岛曾经存在非东方专制主义的国家,后来又处于东方专制主义国家(按魏特夫的标准)统治之下这一历史事实,魏特夫精心炮制了“治水社会”的“边缘”、“次边缘”理论。由于我们目前关心的只是古代希腊历史与魏特夫的“东方专制主义”的关系,对于他的“边缘”、“次边缘”理论暂时不予评论。只是顺便说一句,罗马帝国的产生和演变,和希腊城邦毗邻的亚洲大国的兴衰,都与“治水”无多大关系。而与中国素有密切联系又产生过天皇独尊的日本,竟然与“边缘”、“次边缘”理论无关,实在令人费解。

为了说明“东方专制主义”这种说法起源于古代希腊,魏特夫搬出了欧洲古代政治学的奠基人亚里士多德这样一个大权威。

魏特夫在1962年为《东方专制主义》写的序言中,洋洋自得地写道:“这本研究东方专制主义的著作有两个方面迅速引起了人们的兴趣:试图确定非西方的半管理专制权力制度的特点;把共产党的极权主义解释成这种制度的极权管理的变形,而且专制的变形。”【4】接着他指出:“第三方面很少有人评论过,但它对于本书的种种见解有重要意义,这就是采用巨大的结构概念去识别巨大的社会结构和变化的模式。”“诚然,这种方法不是新方法。亚里士多德、马基雅维利和重农主义者都曾采用这种方法。”【5】换句话说,魏特夫自认他的研究方法与亚里士多德有渊源关系。

1981年,在为《东方专制主义》文塔奇出版社版本写的前言中,魏特夫多次提到亚里士多德的名字。他说,亚里士多德认为“政治奴役压倒一切”“是亚细亚专制主义的本质”。【6】他还哀叹,“今天的大多数舆论大师和政治家甚至没有认识到”亚里士多德关于“要区分‘暴政’(它可以从内部克服)和‘亚细亚’专制主义(不能这样破坏它)”这样的“思想”其精髓依旧是适合时宜的。【7】

在书的正文中,魏特夫又数次提到或者援引了亚里士多德(《政治学》中译本76、159—160、213、224、274等页)。

魏特夫所鼓吹的那一套真是与亚里士多德结有不解之缘,并从方法到结论都有继承和发展吗?实际上,只要认真研读亚里士多德的原著,特别是魏特夫提到的亚里士多德的《政治学》,认真核对他所用译本的译文与亚里士多德原著是否在意义上一致,再钻研一下欧洲的政治思想史和文化史【8】,就不难发现,魏特夫的上述说法,全系自欺欺人。

其实,公然反对马克思主义这个最好的宏观研究方法,反对马克思主义关于社会经济形态,关于生产力和生产关系、经济基础和上层建筑,关于私有制,阶级和国家的相互关系学说的魏特夫,把世界划分成长期没有共同发展规律的“东方”和“西方”,这种研究在本质上也是与亚里士多德研究政治学的方法格格不入的。

在萨拜因著并经过索尔森修订的《政治学说史》中,说到亚里士多德研究政治学的方法时指出:“亚里士多德关于政治学和政治艺术的概念所体现的那种典型的调查研究方式,为发挥他自己的成熟的才智提供了最广阔的天地。就独创性和大胆设想理想国的结构而言,他决不能和柏拉图相比,而且他的哲学的基本原理全都是从他的老师那里得来的。可是,就推理的组织能力而言,特别是就从浩瀚而繁复的大量细节中抓住典型和趋向的能力而言,他不仅胜过柏拉图,而且可以和以后学术史上任何一位思想家相媲美。亚里士多德在多少摆脱了柏拉图的影响并根据自己的独创性规划出自己的思想方式之后,他在社会学和生物学的研究中对上述这种能力的运用表明他的才能发挥到了淋漓尽致的程度。正是由于他朝着这个方向发展,他撇开了规划理想的国家的那个并非出自他本人的目的,转而采取的第一步是从事宪法史的调查研究,第二步是根据观察和史实去探求关于国家的结构和功能的具有普遍意义的结论。亚里士多德是这种治学方法的创始人,总的看来,他在政治学的研究中逐渐形成的这一方法一直是最健全而最有成效的方法。”【9】

抛开柏拉图和亚里士多德师生哲学和其他学说之间的异同不谈,从上引的这段议论中可以看出,亚里士多德是在大量调查研究的基础上,着意探讨“关于国家的结构和功能的具有普遍意义的结论”。

只要读过亚里士多德的《政治学》就能发现,他是在不了解原始社会的氏族,部落结构,不能完全正确地了解家庭、私有制和国家起源的情况下,根据自己的观察,从历史自然发展的角度,考察城邦产生的原因、形成的途径、不同政体与城邦之间的关系。他根本没有魏特夫所主张的什么“东方”、“西方”这种概念,而是把他当时所知道的地中海沿岸地区,也就是当时希腊人所知道的世界,当作具有共同发展规律的统一体来加以研究的。

亚里士多德在自己的书中,把当时他所知道的世界分为两种社会,即处于城邦阶段的社会和尚未进入城邦发展阶段的社会。处于城邦发展阶段的,既有希腊人,也有非希腊人。非希腊人,有的住在当时称作亚细亚的地方,也有的住在当时称为欧罗巴的地方。住在欧罗巴的非希腊人,有的尚未进入城邦发展阶段。所有的城邦,最早的统治者都是国王。但是在大多数希腊人的城邦中,后来王权衰落了,或为贵族的统治所取代,或发展成民主制度,或者出现僭主政治。由非希腊人建立的迦太基城邦,与斯巴达以及克里特岛的一些城邦一样,都是治理得不错的。亚里士多德认为,王制与贵族统治或者民主制度一样,都是城邦可能有的一种政体。他并且从这个角度出发,对希腊人中的王制与非希腊人中的王制的异同作了一些分析。

可惜的是,有的人却把亚里士多德关于希腊人的王制与非希腊人中的王制异同的个别论断,加以穿凿附会,发挥出一套关于“东方专制主义”的议论来。【10】魏特夫也以其具有特色的“东方专制主义”学说跻身于这类穿凿附会者的行列。

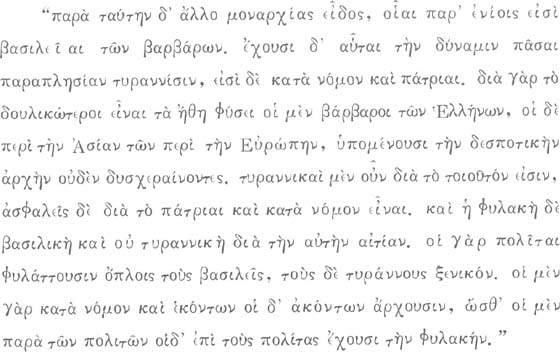

为了澄清事实,我们谨将经常遭到曲解的亚里士多德的一段话的原文抄录如下,附上我们自己的译文,并对某些典型的不正确译文作点分析。

“与前一类相比,还有另一类君主制,就是一些蛮族中的王。他们全都有类似于僭主的权力。他们既是按照法律产生又是世袭的。由于这样一种情况,即蛮人在习俗方面天生比希腊人富于奴性,而亚细亚的蛮人又较之于欧罗巴的蛮人为甚。他们忍受奴隶主式的统治,一切心甘情愿。这种王权因此是僭主式的。由于既是世袭又按照法律,这种王权是巩固的。由于同一原因,他们的警卫是按照王的地位配置的,并非僭主所拥有的那样。公民们用武器保卫自己的王,而僭主是靠雇佣兵保卫。王是按照法律统治愿意受其统治的人,僭主则是对不愿意受其统治的人进行统治。以致王拥有由公民组成的卫队,僭主的卫队则旨在镇压公民。”

魏特夫在《东方专制主义》这本书中,没有直接援引亚里士多德《政治学》中的这段话,但是从他全书的思想看,他显然是歪曲了这段话,从而得出了关于“东方专制主义”的说法。他在《东方专制主义》中开列的涉及亚里士多德的《政治学》的译文,【11】可以作为一个证明。

(2) “There is another sort of monarchy not uncommon among the barbarians, which nearly resembles tyranny. But this is both legal and he — editary. For barbarians, being more servile in character than Hellenes, and Asiatics than Europeans, do not rebel against a despotic government. Such royalties have the nature of tyrannies because the people are by nature slaves;But there is no danger of their Being overthrown, for they are hereditary and legal. Wherefore also their guards are such as a king and not such as a tyrant would employ, That is to say, they are composed of citizens, where as the guards of tyrants are mercenaries. For kings rule according to law over voluntary subjects, but tyrants over involuntary;and the one are guarded by their fellow-citizens, the others are guarded against them. “【12】

这段译文的突出错误,是在曲解亚里士多德的思想体系的基础上,加入了完全是译者添上的“because the people are by nature slaves”(“因为人民天生是奴隶”)一语。而这样一句话是那些认为“东方专制主义”的说法源于亚里士多德的人求之不得的。魏特夫不会例外。

其实,只要认真探讨亚里士多德的思想体系,切实注意亚里士多德所用术语的含义和每一论断的上下文联系,就会发现,即使有这段经过歪曲的译文,也不能断言“东方专制主义”的提法出自亚里士多德。

罗素在《西方哲学史》中谈到亚里士多德的政治学时指出:“《政治学》这部书就其传到我们今天的形式看来是没有完成的。”【13】“亚里士多德的政治学是既有趣而又重要的;——所以有趣,是因为它表现了当时有教养的希腊人的共同偏见,所以重要,是因为它成了直迄中世纪末期一直有着重要影响的许多原则的根源。……亚里士多德对于非希腊化国家里的政府方法是不大留心的。他的确提到过埃及、巴比伦、波斯和迦太基,但是除了迦太基而外,其余都只是泛泛提到而已。……全部讨论都谈的是城邦,他完全没有预见到城邦就要成为陈迹了。”【14】罗素的这种评论,在一些方面是抓住了问题的要害。

首先应该看到,作为古代希腊的思想家的亚里士多德,主要根据关于希腊城邦的材料写成《政治学》一书,书中“全部讨论都谈的是城邦”。按照亚里士多德对城邦政体的分类,王制与专制主义根本不是一回事。在一人掌权的政体中,具有专制主义倾向的是王制的对立物僭主政治。非希腊人中的王制,虽然有类似于希腊的僭主的权力,但由于这些国王具有“按照法律产生又是世袭”这一希腊城邦王制的根本特征,所以亚里士多德仍然把非希腊人中的国王与希腊人中的国王相提并论。【15】再者,亚里士多德着重指出,非希腊人中国王与公民的关系不同于希腊城邦中僭主与公民之间的关系,而希腊城邦中的僭主是站在公民的对立面,仰仗雇佣兵镇压公民的。

这里的“公民”一词,至关重要。城邦只能是公民的集合体,而奴隶是被排除在城邦之外的。把非希腊人建立的王国中国王与被统治者之间的关系都说成是奴隶主与奴隶之间的关系,那就从根本上歪曲了亚里士多德关于城邦的全部学说。

还要指出的是,亚里士多德提到的非希腊人,既有住在现在亚洲的,也有住在现在欧洲的,而他所说非希腊人中的王制,也就包括住在欧亚两洲的非希腊人中的王制。在亚里士多德生活的时代,住在欧洲的非希腊人,例如色雷斯人、马其顿人,已经有了自己的王国。亚里士多德作为亚历山大的老师就曾在马其顿国王的宫廷任教数年。因此,决不能一见到“非希腊人”(或译作“蛮人”)这个名词,就马上断言,亚里士多德是用它指住在亚洲的波斯人。更不能由此推断,亚里士多德所说的“专制主义”为波斯人所特有,这就是“亚细亚专制主义”。

亚里士多德说到的非希腊人中国王的卫队由公民组成,而希腊人中僭主的卫队由雇佣兵组成,这是符合历史事实的。而且,这一情况对于我们认识古代国家发展道路的异同有非常重要的意义。

在亚里士多德从事著述的公元前4世纪,他所见到的国家,无论是希腊人中的城邦,还是马其顿人、色雷斯人抑或波斯人中的王国,都是从原始社会的氏族、部落发展而来的奴隶占有制国家。这些国家基本的阶级和等级结构是一致的,国家的基本职能是一样的。

希腊人的诸多蕞尔小邦,或由单一的部落发展而成,或由数个部落联合而成。在这种城邦内部,居民基本上分属于3个等级:有公民权的自由民、无公民权的自由民以及奴隶。希腊城邦并不像魏特夫所说的是什么“多中心社会”,而是高度集中本公民集体内部的力量以抵御外来侵略,防止来自外邦的奴役的政治组织和军事组织。在奴隶占有制社会这样的发展阶段,丧失国家独立就会遭受奴役,维护国家独立是保障公民自由最重要的条件。城邦又是由公民组成的统治集体,是剥削和奴役奴隶以及没有公民权的人们的工具。

公元前6世纪建立的波斯人的庞大国家,就其居民的阶级等级结构而言,也是分为有公民权的自由人、无公民权的自由人以及奴隶。与希腊城邦不同的是,由于短时期内胜利的征战而形成的拥有广大地区和众多处于不同社会发展阶段的被征服民族和部落的大国,不可能使居于统治地位的波斯人像雅典人那样定期召开公民大会,波斯人在国王的领导下组成一个军事集团和官僚集团。在进行征服的过程中,作为波斯人军事首领的国王的权力得到很大的发展。在奴隶占有制社会传统的影响下,在王权比较强大的波斯,波斯人内部的尊卑关系便显得与共和制传统强烈的希腊诸城邦公民内部的关系有所不同。

波斯国家中的这种情况,在色雷斯人以及马其顿人的国家中也有不同程度的反映。

这也就是亚里士多德所说的非希腊人在习俗方面比希腊人“富于奴性”。在奴隶占有制社会中,当财富和权力的差异不大时,公民内部的关系显得比较平等,而随着差异的扩大,不平等就逐渐突出,这是十分自然,完全可以理解的。罗马帝国时期,公民内部的关系大大不同于共和时期,也是基于同样的原因。

说到这里,我们应该对经常与“东方专制主义”扯到一起的“普遍奴隶制”问题作点分析。实际上,关于“东方专制主义”、关于“普遍奴隶制”的说法,都是与亚里士多德关于城邦的理论体系相矛盾的。

关于“普遍奴隶制”的说法,首先是17世纪和18世纪英国和法国反对封建专制主义的思想家提出来的。

例如,洛克在《政府论》中尖锐地指出,他的论敌、主张绝对君主制的罗伯特·菲尔麦爵士的理论体系“所根据的理由是:没有人是生而自由的”。【16】

在《论法的精神》中,孟德斯鸠认为,在专制国家里,“人人都是平等的,没有人能够认为自己比别人优越;在那里,人人都是奴隶,已经没有谁可以和自己比较一下优越了。”【17】他还说:“在一个专制的国家里……那些叫做‘自由人’的,并不比那些没有这个称号的人们自由。……一个自由人的情况和一个奴隶的情况是极相近似的。”【18】

很显然,洛克和孟德斯鸠所说的“普遍奴隶”,与奴隶占有制社会中的奴隶,并非一回事。无论是洛克还是孟德斯鸠都是反对亚里士多德关于“天生奴隶”的说法的。【19】

综上所述,可以看出,根本就没有谈过什么“亚细亚专制主义”的亚里士多德,因而他也根本不可能有“政治奴役压倒一切”是“亚细亚专制主义的本质”这种看法!这一切都不过是魏特夫的杜撰罢了。

可是,魏特夫这位以“自由世界”卫道士面目出现的理论家,对自己杜撰的理论的重要性却颇有信心。他深信,“一种新的见识如果被人们充分了解,就会令人信服地传播开来,如果大胆地加以实用,就会使军事和意识形态战线的面目改观。”【20】在结束他的鸿篇巨制的时候,他再次援引了希腊史书的记载。这次他提到的是希罗多德书中有关斯巴达人斯佩尔提埃斯和布利斯的故事。故事原委见于希波战争史的第7卷第134—137章。

可惜的是,这个主要讲述上天的意志不可违抗的故事,虽然叙述中夹有不甘为波斯国王效劳,要为自由而抗争的豪言壮语,但是实在不能当作什么有力的理论论据。只要翻阅一下公元前5世纪和4世纪斯巴达人和波斯交往的历史,就会发现,斯巴达人为波斯效劳的事并非只有一桩两桩。上至曾任斯巴达国王的德马拉托斯,下至色诺芬在《长征记》中提到的在小居鲁士处供职的雇佣军头目。没有波斯人的大力支援,斯巴达人是很难在伯罗奔尼撒战争后期打败雅典的。

而记载这一故事的希罗多德,是把波斯人当作希腊人的平等对手看待的。在他的那部蜚声世界的名著的开头,他就写道:“在这里发表出来的,乃是哈利卡尔那索斯人希罗多德的研究成果,他所以要把这些研究成果发表出来,是为了保存人类的功业,使之不致由于年深日久而被人们遗忘,为了使希腊人和异邦人的那些值得赞叹的丰功伟绩不致失去它们的光采,特别是为了把他们发生纷争的原因给记载下来。”“根据有学识的波斯人的说法,最初引起了争端的是腓尼基人。”【21】

色诺芬这位十分仰慕斯巴达、一度成为斯巴达公民的雅典著述家,对老、小居鲁士都极口称赞。【22】在《居鲁士的教育》一书中,色诺芬指出,波斯的法律规定了预防措施,务求把公民培养成永不做恶劣可耻的事的人。【23】在波斯,权利平等被认为是正义。老居鲁士的父亲老冈比西斯是按法律而不是凭个人意志行事(Ⅰ,3,18)。

总括起来说,建立在不可靠的论据上的魏特夫的新理论,实在是破绽百出。它除了提醒人们要重视与资产阶级代言人的理论作斗争外,实在没有多少生命力可言。

注释:

【1】“东方专制主义”这个名词可能是最早见于法国哲学家爱尔维修的《精神篇》(1758),以后流传颇广。但是,使用“东方专制主义”这一名词的人,动机殊异,对其含义的理解也是差别甚大,我们不在这里细论。魏特夫在其所著《东方专制主义:对于极权力量的比较研究》(中国社会科学出版社,l989年)一书中自称是“治水社会理论”的创始人。他把日本排除在他所界定的“东方”之外,把拉美归入“东方”之中,所以我们称他所宣扬的那一套为“魏特夫的‘东方专制主义’”。

【2】《东方专制主义》,第58页。

【3】《东方专制主义》,第22页。

【4】《东方专制主义》,第24页。

【5】《东方专制主义》,第24页。

【6】《东方专制主义》,第33页。

【7】《东方专制主义》,第54页。

【8】顺便说一下,仅北京图书馆收藏的亚里士多德的《政治学》,就有十几个版本,一些译本在关键地方的译文差别很大,有的有严重歪曲。

与“东方专制主义”有关的资产阶级思潮,主要是在西欧中世纪后期,尤其是在18、19世纪得到很大发展。可参阅:萨伊德:《东方学》(Edward W.Said,Orientalism,Penguin Books);萨维尔:《马克思主义和亚细亚生产方式问题》(Marian Sawer,Marxism and the Question Of the Asiatic Mode of Production,Martinus Nijhoff,The Hague,1977)的第一章。不言而喻,对于其中的说法要采取分析的态度。

【9】乔治·霍兰·萨拜因著、托马斯·兰敦·索尔森修订:《政治学说史》,上册,盛葵阳、崔妙因译,南木校,商务印书馆,1990年,第156—157页。

【10】可参阅萨维尔前引书的第一章。还可参阅梅尔文·里克特的论文《亚里士多德和古典时代希腊人关于专制主义的概念》(Melvin Richter, Aristotle and the Classical Greek Concept of Despotism,载《欧洲思想史》杂志[History of European Ideas,Vol.12,No.2,PP.175—187])。

【11】魏特夫列出的书目的全文是:Aristotle,“polities”,in Basic Works of Aristotle,ed,Richard Mckeon:P.1314—1316,New York,1941。中译本《东方专制主义》的523页上的第39本参考书,省略了《亚里士多德的基本著作》一书的编者理壹德·麦基翁的名字。

【12】《The Basic Works of Aristotle》,P.1198.从《亚里士多德的基本著作》一书的前言看,编者是采用了收入剑桥大学克拉伦顿出版社出版的英译《亚里士多德文集》(The Works of Aristotle)第10卷中,由本杰明·乔伊特翻译并经过W·D·罗斯订正的文本。萨维尔在谈到亚里士多德与“东方专制主义”的关系时,也援引了乔伊特的这段译文,见其所著《马克思主义和亚细亚生产方式问题》,第5页。《亚里士多德文集》,第10卷1921年问世,以后多次重印。

【13】罗素:《西方哲学史》上卷,何兆武、李约瑟译,商务印书馆,1982年,第250页。

【14】罗素:《西方哲学史》上卷,何兆武、李约瑟译,商务印书馆,1982年,第239页。

【15】孟德斯鸠也不理解亚里士多德的思想体系,因而在《论法的精神》中指责说:“亚里士多德把波斯帝国和拉栖代孟王国都列入君主国内。但是,谁不知道,一个是专制国家另一个是共和国呢?”《论法的精神》,上册,张雁深译,商务印书馆,1978年,第168页。其实,在亚里士多德生活的公元前4世纪,希腊人中既没有用以专指世界某一特定地区的“东方”、“西方”这样的概念,也没有区别于城邦的“专制帝国”这样的概念。

【16】洛克:《政府论》上篇,瞿菊农、叶启芳译,商务印书馆,1986年,第4页。

【17】孟德斯鸠:《论法的精神》上册,第25页。

【18】孟德斯鸠:《论法的精神》上册,第251页。

【19】洛克:《政府论》上篇,第3页;孟德斯鸠:《论法的精神》上册,第247页。

【20】《东方专制主义》,第475页。

【21】希罗多德:《历史》,王以铸译,商务印书馆,1985年,北京,第一卷的引言和第一章第一节。

【22】色诺芬:《长征记》,崔金戎译,商务印书馆,1985年,北京,第一卷第九章;《居鲁士的教育》,Ⅰ,1,1—6色诺芬认为老居鲁士“是在一切方面值得称赞的人”。

【23】《居鲁士的教育》,Ⅰ,2,3。

原载《史学理论研究》1992年第1期,选自《廖学盛文集》