华夏边缘的维持:羌族历史记忆——《华夏边缘:历史记忆与族群认同》第十一章

汉代被称作羌的人群,分布在青海东部河湟地区,以及四川西北与西部的青藏高原边缘。在青海河湟地区,根据中国文献记载,魏晋南北朝时期这儿有宕昌羌、邓至羌、白兰羌等等。也就从这时开始直到宋元时期,北方或东北的游牧人群如鲜卑人、契丹人、女真人与蒙古人,以及西南方的吐蕃,先后进入这地区,将此地及土著人民纳入他们所建立的吐谷浑、吐蕃、西夏等国家或部落联盟之中。吐蕃的势力在河湟维持了很长一段时间,使得当地人群受吐蕃文化很深的影响。因此,唐代之后许多中国文献都称河湟人群为「番」。元、明时喇嘛教在此广泛流行,在宗教力量影响下更加速河湟地区人群的「西番化」。也在此时期,中国开始以「乌斯藏」称旧时的吐蕃或西番地区。清代之后又称西藏,当地人则被称为藏族。河湟地区的主要族群因在宗教上、文化上早已「番化」,所以此时也就成了藏族。

四川北部到西藏东部的许多族群,在唐代也都被称为羌。其中哥邻,白狗,逋租、南水等羌,在中国文献中有较详细的记载。这四种羌人住在成都平原之西的岷江上游一带山中。这儿,在唐代被称做西山。因为中国人对这儿的羌人最熟悉,所以用「西山诸羌」来称所有西南的羌人。但事实上西山诸羌中的弱水、董悉、清远、咄霸等部,以及文献中其它羌人,都分布在西藏东部的雅砻江、澜沧江与怒江一带。宋代以后中国人还偶尔称川西、藏东的土著人群为「羌」,但更普遍的称法是「番」与「夷」,如嘉良夷、草坡番、青片番、黑虎番等等:同一族群有时称羌,有时称番、夷。民国后,接近西藏的各族群因宗教上的藏化而被称作藏族。于是,只有岷江上游从前「西山诸羌」范围内的部分人群被称为「羌族」。最后,在五十年代的民族调查与识别中,「羌族」这个人群范围被官方进一步的修正与确认。

中国人对于「羌」有绵延三千余年的丰富历史记忆。对许多中国(或外国)学者而言,这丰富的文献传统使得羌族成为民族史研究的绝佳对象之一。根据这些材料,历史学者重建卜个三千年的「羌族史」。虽有细节上的争论,但这样的「羌族史」告诉我们,一个几乎与华夏同样古老的民族,如何在与华夏的长期交往与对抗中部分一波波的融入华夏之中,另一部分迁徙、分裂、舆衰,最后只剩得阿坝藏族羌族自治州的「羌族」;他的支系成为当今西南各「氐羌系民族」,以及构成「藏族」的主要成份【1】。相对于这样的「羌族史」,我提出一个新的诠释(见第八章):中国人对「羌」的历史记忆,代表中国人自我意识的形成与扩张过程中,他们心目中西方异族概念的变化。因此,随着华夏的扩张,羌的概念也随之向西漂移。

那么,中国历史上被称为「羌」的人群,到底是怎么样的人群?同一时代的羌人是否彼此认同?他们是否称呼自己以及本族群的人为「羌」,也称自己的祖先为「羌」?现代羌族对于从前中国历史上的羌人有无历史记忆?如果有,这些历史记忆从何而来?他们的历史记忆与认同究竟是如何?历史上被称为羌的人群从未留下他们自己的文献记载,因此,我们几乎不可能全面探索他们的认同问题。但是,现在住在岷江上游一带的「羌族」,提供我们一个很好的研究对象。透过对这些现代羌族的考察,分析他们的历史记忆与人群认同,观察他们的自称与对他人的称号,我们可以了解作为华夏边缘的羌族认同内涵。我们也可以藉此理解历史上「羌人」的本质,以及由「羌人」到「羌族」所反映的华夏边缘本质及其变化。

一、四川省阿坝藏族羌族自治州的羌族

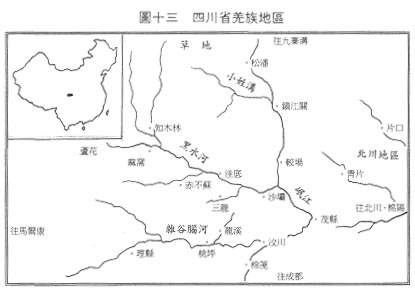

被中国划为五十五个少数民族之一的羌族,主要分布在岷江上游及其支流两岸的汶川、理县、茂县、松潘,以及绵阳地区的北川。人口数约在二十万人左右。另外,黑水县的各族群在民族区划上被当作是藏族,但当地的主要族群在语言与部分文化特征上则接近羌族。

环境舆经济生态

在这地区(图十三),岷江及其支流切过青藏高原边缘,造成高山深谷地形。主要城镇如茂县、汶川、理县、松潘以及主要公路,都沿岷江主流及其主要支流分布。许多老民族志称,沿河谷的城镇是汉人聚居区,羌族多住在半山上。以目前的状况而言,这说法并不完全正确。近年来由于州自治政府提供许多公共行政职位,以及观光业与经济作物带来的商业发展,现在许多羌族都住在城镇中。在这儿,他们与藏族、汉族、回族有密切的往来关系。

除了居城的羌族外,大部分羌族住在「沟」中的山腰或高山上。沟,在当地指的是从山中流出的小溪及其两岸地区。沿沟的大小村寨,是羌族的主要居住地。即使是在城镇中担任公职的羌族知识分子,几乎都是自小在村寨中长大:这说明羌族居城还是近几十年来的发展。最大的村寨,汶川的罗布寨有两百户左右,最小的只有三、五户人。茂县附近是羌族的最大聚居区。沿小溪沟分布的羌寨,多建在半山腰或在接近山顶的缓坡上。岷江及其庄要支流的两岸,若有宽广的河阶地也是许多羌族村寨的分布地。

在自然环境上,汶川、茂县一带由于过度开发以及气候因素,山上少林木。理县、黑水、松潘等地还有部分森林资源,但也在急速消失中。四十岁以上的报告人都说,从前这一带地方都是森林密布。森林主要由松木林构成,森林上方近山棱的缓坡(高度约在海拔3500—4000公尺),由于曰晒充足是良好的草场。森林下方的半山腰,被人们辟成梯状的农地。整个山区除林木外,盛产各种药材、菇菌类以及野生动物。总之,本地自然环境上的特色之一是:沟中垂直分布的丰富资源提供人们多元的生活所需,使得「沟」成为一个个相当自足的生态区。他们在山坡上种多种作物,在上方的森林问打猎、采药材及菌菇类,在更高的高山草原上放牧,生活所需大致无缺。另一个环境特色是:沟与沟之间因高山隔阻交通困难,使得沟中的住民成为相当独立的人群单位。

近几十年来,由于森林的破坏,传统经济受到严重影响,再加上商业经济的诱因,许多羌寨中的男子都在农闲时外出打工、作生意【2】。沿河谷的公路开发,也使得他们对外连络方便了不少。因此,各地羌族才有机会在交通枢钮城镇中彼此往来接触。但是,由于女性要负责田事与家务,使得许多旧时代的羌族女性,穷其一生没有与沟外世界接触过。因此,一般说来羌族男人所能接触到的外在世界,比女人所能接触的远为宽广。

语言

在羌区最常听见的共同语言是四川话:他们称之为汉话。三、四十岁以上的羌族(北川地区的除外),大多数都能说羌话与汉话,知识分子还能说普通话(北京话)。基本上,住在城镇中的羌族一般都说汉话。离主要公路较近的村寨也都说汉话。尤其是这儿年青一代羌族,大多已不太会说羌话了。或者,有些村寨说的羌话夹杂大量汉语词汇。离公路较远的村寨,或是公路旁较高的村寨,是说羌话的地区。但是,所谓》「羌话」实包括许多彼此沟通困难的地方方言。这些羌语方言,在语言学家的分类中,分为南部方言与北部方言。事实上,在同一方言群中,人们也不一定能彼此用羌语沟通。隔条沟的人说话不同,阴山与阳山面的人说话不同,在当地都是常有的事。

除了地域性语言差别外,男、女的语言使用也有不同。与女人相比,通常男人的汉话说得好很多。而且,除了汉话外,羌族男人经常还会说邻近藏族的方言。譬如:埃期沟的羌族男人,大都会讲热务的藏语。据他们称,这是因为女人不常接触外界,所以其它语言说不好。

即使在本族语言上,他(她)们也认为男人的词汇多而灵活,女人的语言则更具地方性。所谓男子的羌语词汇多而灵活,可能是因为他们用了许多汉语、藏语与邻近羌族方言的借辞。许多羌族男人能因谈话对象而说不同的语言。语言的使用表现了对话双方的社会距离。他们感到最亲切的是说本地羌话的人,其次是说汉话(四川话)的人。对于特别对象,如埃期的羌族与松潘一带的藏族通话时,他们会故意说藏语,以表示「我们都是松潘人」。只有在不得已的情况下,他们才说「普通话」(北京话)。

虽然如此,「共同的羌语」这样的概念在羌族中仍是很普遍的。在第三章中,我们曾提及羌族在主观上建立的.共同羌语』概念。他们仔细在其它羌族所说的方言中找寻与自己语言相似的因素,然后以此来强调「我们说的都是一样的话」。这说明与人群认同与分类有关的语言同异,常存在于人们主观意识中,与语言学家根据客观标准所建立的语言同异与分类不一定相符。除了主观上建立「共同羌语」的概念外,羌族知识分子也努力建立客观的共同羌语及文字。目前已完成了羌语拉丁化拼音系统,并进行以「曲谷羌语」为骨干的统一羌语运动。

自称族名

在「羌族」中,汉语和母语成为若即若离的两种认知体系,也反映在以这两种语言表达的族群自称上。各地羌族都以汉语自称「羌族」,以将自己区别于汉族、藏族、回族或彝族。但是,「羌族」原非一个族群的自称族名,而是汉族给予他们的族名。许多村寨里的甚至城里的「羌族」告诉我,他们是在解放之后才听说过「羌族」这名称。北川的青片地区有些老年人,至今一直弄不清础自己是藏族还是羌族。另外,黑水人究竟应是藏族还是羌族,这问题在羌族与黑水人间都有争论。

若以当地母语自称,羌族有许多对「我群」的称号,来称呼本村本寨或本地区、本民族的人。在地方上他们以本沟、本寨名自称:如小姓沟埃期村一组的人自称「背基」,二组的人自称「背哈」,三组的人自称「洁沙」,三个组的人对外自称是「美兹不」。

以母语称「本族的人」,茂县到汶川一带的羌族自称「玛」或「尔玛」,理县地区羌族自称「尔玛」,松潘地区羌族自称「日麦」,事实上,因为各地语音的细微差异,上述的玛、尔玛与日麦只是无数发音类似称号的代表。因此,虽然语言学家告诉我们玛、尔玛、日麦是同一语言的方言变化,但是各地羌族的确自称不同。而且,在不同时代、不同地区、不同人群中,玛、尔玛、日麦的范围都有些差别。譬如,一个松潘小姓沟的羌族青年告诉我,从前他们只知道「日麦」是小姓沟的人:至于其它地区,他们称松坪沟的人为「拘泥部」,黑水的人为「赤部」,红土的人(热务沟藏族)为「茶乎」。

沿赤不苏河由上而下的维城到沙坝问,有许多沟中的寨子。这儿许多老一辈羌族都说,从前「玛」就指的是本沟各寨的人:沿河以上各沟各寨的人都是「赤部」(有野蛮人之意),沿河以下各沟各寨的人都是「而」(汉人)。于是,自称「玛」而称下游三龙人为「而」的洼底人,在自称「玛」的三龙人眼里则是「赤部」。以土语自称「尔勒玛」而被下游洼底、三龙人称作「赤部」的黑水人,则大多数认为只有黑水人是「尔勒玛」:汉语的意思就是「藏族」。他们认为「赤部」是指更西方的嘉绒藏族,赤不苏的人是「啷」(半汉人),沙坝以下的人都是「而」(汉人)。在有些汉化深的地区,如镇平、镇江关及北川大部分的羌族地区,一般人只知道他们是「羌族」,不知道还有其它的自称族名。目前,大部分的羌族都将玛、尔玛、日麦等同于羌族。显然对于羌寨的人来说,玛、尔玛、日麦的范围,随着他们涉及外界的族群关系渐广,随着因此产生对人群分类的新看法,而有扩大的趋势。【3】

宗教信仰舆风俗习惯

羌族的天神、白石信仰、神林信仰,以及与这些宗教活动有关的祭司「端公」,都常是学者们研究、描述的对象。由许多著作中,我们能够熟知羌族的宗教及信仰。事实上,大多数这些所谓的「羌族宗教、文化」,都是根据在茂县、汶川附近羌寨中调查的结果。以此学者建构一个统一的「羌族宗教、文化」概念,而忽略地方性的差异,也忽略了世代间的差异。所谓地方与世代差异,也包含了汉化程度不同者之间的差异。以下我只举出一些例手来说明。

茂县、汶川、理县的羌族宗教信仰中,天神是最高的神。各地对天神的称法不同:「木巴瑟」是最普遍为人所知的称法。我在汶川、茂县一带听到的天神名称还有「阿巴木巴」、「木比塔」与「马别」。城镇中或是汉化严重的村寨中,人们经常说不清楚到底这些都指的是一个天神,或是不同的神。茂、汶、理的羌族也认为「玉皇」是最高的神。汶川一个村寨里的中年人告诉我,「木巴瑟」就是玉皇。汶川城镇中的羌族知识分子也有同样的说法。但是村寨中的老人(前述中年报告人的父亲)说,木巴瑟是木巴瑟,玉皇是玉皇,两者不同。

羌族的白石崇拜,被认为是羌族宗教的标志。但是,白石被神化的由来,以及白石神在诸神世界中的位置,不同地区的人与知识程度不同的人,对此都有不同的看法。在汶川地区,白石主要代表天神木比塔。在松潘小姓沟,白石只与祈求「六畜兴旺」有关。汶川地区,白石的由来与羌戈大战故事相关,这个故事有许多的版本。但部分羌族知识分子给白石崇拜一个理性化的解释:他们说「羌族过去在寨子里都用火炼打火,他们就发现白石的功用很大。就因此把白石放起来,就这样渐神化了。」无论如何,现在茂县、汶川等地的羌寨中,大多数的房子上已看不见白石了。相反的,房子四个角上放白石的习俗,在以汉语自称「藏族」的黑水人中反而更普遍。

另外,在茂县、汶川、理县等地区,汉人的佛道神祇如土地神、观音、齐天大圣、关羽等,都是羌人宗教的一部分。羌族祭司「端公」,无论在作法事或治病上,都可见到汉人道教的影响。汶川一带还祭水神,村寨的人称之为「王爷」。城镇中的羌族知识分子则认为王爷就是「大禹」。

几乎所有的羌族地区都有神林信仰,这种信仰也流行在邻近的藏族地区。他们在寨子的上方保留一片树林,每年春耕播种后上山祭拜,每家至少派一男丁前往,祈求丰收及诸事吉利。这片「神木林」,不准砍伐,不准放牧。理县附近有些羌族村寨只保留神木林,不祭拜:他们认为上山祭拜是藏族的习俗。松潘小姓沟地区的羌族,则与黑水地区藏族相同,信奉藏传佛教,敬山神菩萨是最主要的宗教活动。在这儿,没有与天神有关的信仰,也没有玉皇、观音、土地等汉人信仰。流行在茂、汶地区的祭司「端公」,在小姓沟羌族中也被认为是「汉人的宗教」。

我们无法探讨各地羌族的风俗习惯。但是,与他们的宗教信仰一样,羌族的风俗习惯也表现极大的地域、世代与两性间的差异。以服饰来说,据有些民族志记载,羌族一般包青色或白色头帕,穿长过膝的长衫,外套一件羊皮挂子。女性则除包头帕之外,腰系绣花围群与腰带,衣服上绣有花边【4】。但现在,几乎只有女性穿各地传统服饰。据他们说,因为男人经常外出,所以穿汉装比较方便。所谓比较方便,就是在穿着上故意不强调自己的族群身分,以方便与其它族群的人有良性的往来。以女性的传统穿着来说,事实上每一条沟、每一村寨都有其服饰上的特色。因此,与语言的主观异同一样,如果一地的羌族认为某地羌族与他们有密切关系时,他们便强调两地的女性服饰有相同的地方。而当他们(或汉人)认为所有的「羌族」都是一个民族时,所有的地方差异都可以被忽略,所谓的「羌族传统服饰」就如此被描绘出来。

即使缺乏共同的语言、文化,当他们接受「羌族」这个族称来彼此认同时,共同的羌族语言、宗教、风俗可以被选择、创造出来。「羌历年」与「跳锅庄」就是其中的例子。原来汶川、茂县地区有在秋收后拜牛王神的习俗,后来政府将之更名为「羌历年当」,统一在十月初一庆祝。许多羌族仍记得,过羌历年是近四、五年的事,以前没有。「跳锅庄」(一种团体歌舞)的来源不详。有些茂县村寨中的人对我说,这是他们近年来才派人到县城中学回来的。据称,原来羌族有羌族的锅庄,藏族有藏族的锅庄。但是,据我在黑水地区的调查,并没有所谓的「羌族歌庄」或「藏族歌庄」;更正确的说法是,每一沟有一沟的歌庄,一寨有一寨的歌庄。有些羌族村寨的人则说在当地没有这传统。一九八九年,全阿坝藏族羌族自治州推行跳锅庄,在许多庆典场合举办跳锅庄比赛。于是,这不但成了各地羌族的共同文化,也成了阿坝州藏、羌间的共同文化。

由以上的叙述可以看出,无论是由语言、自称、宗教、服饰等方面,各地区的玛、尔玛与日麦间都有同有异。由这些客观的文化特征,我们都很难定义什么是「尔玛」或羌族。反而,当「羌族」成为一种人群认同时,主观定义的「共同羌族语言与文化」逐渐在羌族中被选择、创造出来。

二、羌族的历史记忆

在前面我们曾提及(见第二章),凝聚族群的力量来自于宣称「共同起源」而产生的「文化亲亲性」(cultural nepotism)。那么,对于「羌族」这样的族群,什么样的「共同起源」造成他们的凝聚?汉族对「羌」三千年的丰富历史记忆,对于被称为「羌族」的人群来说,究竟有何意义?

在探讨羌族的历史记忆之前,有几点值得我们注意。首先,像「汉族」这样庞大且历史久远的族群,以丰富的文字历史记忆来界定「我群」与「他群」自是非常重要。但是,对于被称作羌族的、没有本身文字记载的人群来说,「过去」常以口述流传的传说、神话、民间故事等来表达。以汉文字保存的历史记忆,只有受过相当汉式教育的羌族知识分子,或居住在城里或接近公路的村寨羌族,才有较多的机会接触到。对绝大多数住在深山村寨的羌族而言,这些汉族历史记忆是他们难以获得,更难充份了解的。

其次,由于地理的隔阻,以及「沟」在人类经济生态上的自足性,被称作「羌族」的人群在接受自己是羌族之前,似乎并没有一个涵括全体「羌族」的族群认同,也没有一个共同的自我称号(autonym),更无整个岷江上游人群的集体记忆。或者说,从前这样的认同在他们中间是相当模糊,而近数十年来才逐渐清晰。因此,同一村寨的人以本村寨的起源记忆彼此凝聚。同一沟中各村寨的人,又以本沟各寨的起源记忆来彼此凝聚。当他们与外界的接触扩大时,「羌族」认同与各羌族地方次群体认同(如茂县羌族、松潘羌族与北川羌族等),让他们与更大范围的人群凝聚在一起。同时,汉族有关「羌」的历史记忆,被用来凝聚这新的人群。

再者,有些羌族住在城镇里或公路沿线,有些住在远离公路的高山深沟里:有些住在以羌族为主的地区,有些却住在邻近汉人或藏人的地区:少部分羌族受过高等的汉式教育,其余则没有接触过汉式教育,或只在寨中接受过很基础的汉式教育(小学),这些都使他们可能接触到不同形式、内涵的汉族历史记忆。社会背景(特别是当地的族群体系)不同,也使得「羌族」中各次群体从汉族的历史记忆中寻找不同的「过去」。对于被汉人称为「羌族」的人群而言,「羌族」只是他们认同体系的一部分。在这认同体系中的每一种认同,都让他们与一些人群凝成一社会群体。每一社会群体的凝聚,也都由其成员对于特定「过去」的集体记忆来强化。当他们意识到「我们都是羌族」时,各次群体都因本身的族群生活经验,而选择、利用、重新诠释各种汉族对羌族的历史记忆,来塑造并强化本身的认同。

以下的采访资料所呈现的,就是各不同地区的、不同世代的、居城与居乡的羌族,对于人群的共同「过去」或「历史起源」的记忆。

松潘地区沟中的人群

在家庭与家族之外,在羌族中最基本的社会人群便是寨子,现在多称「组」或「队」。通常3-5个组构成一个村,占居一个相当独立的生态区,往往是一条小「沟」。几个小沟中的村,又构成一个较大的地区聚落,相对而言,这也是一个相当独立的生态区。以松潘小姓沟埃期村为例。小姓沟是岷江上游的一条支流,这条支流又有许多小溪流入。因此,小姓沟中又包括了许多小沟。这些小沟中有许多村落,如小尔边、大尔边、朱尔边、姑纳村、碑子寺村、龙头寺等等(图十四)。座落在埃期(溪)沟中的埃期村,只是这许多村落之一。该村由三个组(寨子)构成:三组在小溪的左岸,一组与二组在小溪的右岸。

关于该村的来源,一个二组的人告诉我以下的故事:

1.最早没有人的时候,有三弟兄。大哥是一个跛子,兄弟到这儿(二组)来了,还一个么兄弟到一队去了。大哥说,我住这儿(三组),这儿可以晒太阳,所以三队太阳晒得早。么弟有些怕,二哥就说,那你死了就埋到我二队来。所以一队的人死了,都抬到这儿来埋。

一组与三组的人,也对我说过同样的故事。由这个「三兄弟」的故事中,也可以看出来,同在溪右边山上的一组与二组较为亲近,他们与三组的关系相对而言就稍远些。这也表现在他们的宗教活动上。一组与二组有共同的「怱布姑噜」和「哈伯格烈」两个菩萨;而除了三个组共同祭奉的「格日囊措」外,一组与三组、二组与三组间,则没有共同的菩萨。

小姓沟所有的村寨,形成一种更大范围的族群认同。他们常说,我们小姓沟的人如何如何,主要是相对于邻近热务沟的藏族而言。譬如,一位埃期村的中年人说:「他们(热务的藏族)爱整衣服,皮夹克、水獭皮都整起,生活却很简单。我们小姓人不注意衣服,一到松林局就吃个几百块钱,几天不回来。」目前小姓沟各村,有说藏话的、有说汉话的、有说羌话的。龙头村寺庙的庙会,是这个人群的集体宗教活动。但是,埃期村的羌族提到「我们小姓沟的人时」,所例举的都是「河这边的」大尔边、朱尔边与小尔边各村,认为他们与埃期的人来自一个根源。据我所知,前两个村子是讲羌话的村落,在后一个村落中,羌话正逐渐被汉话取代。在小姓沟,我没有搜集到说明埃期、尔边三寨共同来源的传说。但是,在一个更大范围人群的起源故事中,小姓沟的人的确相信,或曾相信,他们是源自同一祖先。

这个更大的人群范围,包括小姓沟附近所有的主要地区人群(见图十四)。埃期村有叔侄关系的两个报告人,告诉我以下的故事:

2.从前有七弟兄,分到各地去住。松坪沟一个、黑水一个、镇江关、小姓、红土、旄牛沟、松潘,刚好七个。五个在附近,迁出去两个:一个在黑水,一个在茂县。

目前在国家的民族分类中,松坪沟住的是羌族,小姓沟大多数是羌族:松潘与旄牛沟则是藏族,羌族村寨都有。红土的人是藏族,说的是与其它地区藏语有较大区别的藏语。黑水的人被归类为藏族,但讲的是与小姓沟、松坪沟相似的无话;镇江关则是说汉话的羌族。以目前的行政区划而言,小姓、镇江关、红土、旄牛沟、松潘,都属于松潘县:这就是所谓「五个在附近」。松坪沟今属茂县,黑水是独立的县级行政区,因此他们说「迁出去两个:一个在黑水,一个在茂县」。当今,无论松潘地区的藏族、羌族,当他们说「我们松潘的人」时,似乎是指一种不包括黑水、松坪沟人的地域性认同。事实上,埃期村人与松坪沟、黑水的人现在还有密切的关系。从埃期村翻过山去,骑马约五至九个小时就是松坪沟与黑水。由于婚姻往来,埃期村的人常有亲戚在这两地。前面「七兄弟」的故事,也显示在这一带有个或曾存在一个广义的、跨越目前羌藏之别、跨越县界的「族群」认同。埃期村与松潘地区其它村寨,无论是藏是羌,共同祭雪宝顶山的菩萨。

更大的族群范围,就是「日麦」或是「羌族」。村寨中的人,经常说不出「日麦」确切的范围,或者说法不一。但是,当地知识分子告诉我,「日麦」就是羌族。更值得注意的是,在埃期村采访不到有关「日麦」的起源传说。但是对于羌族的过去,埃期当地人倒有一种说法:

3.羌族人以前很行,很霸道,很多人都想杀他。他们就联合起来,羌族就一个一个的被杀了,羌族就四处乱跑。羌族就在各地成家立业,羌族以前有很大的一块地方,很霸道。

4.以前以前羌族最坏,见人就打见人就杀,每个国家,世界每个国家见到羌族就打,见到羌族就杀。看到羌族的文字就丢在河里。所以现在我们没有文字。

这些数据显示,「日麦」所指称的族群范畴,已被「羌族」概念弄得模糊了。没有一群人需要重复强调「曰麦」的共同起源,因此有关的起源故事被失忆了。相反的,「羌族」逐渐取代「日麦」,成为包含所有自称日麦、玛、尔玛的人群。对埃期村的人而言,维系此族群认同的集体起源记忆,已不是「兄弟起源」故事,而是对于「一个曾经很强大的荒人族群」的记忆。这个社会记忆的另一个重要因素,「羌人就在各地成家立业」,让自称羌族的人可能认同任何地方的人,因而造成一个不确定的、扩张性的族群边界。

由茂县到镇江关公路沿线的村寨,可能是汉化最严重的羌族地区之一。只有深入沟中的羌寨还流行羌话,其它地方都是说汉话的羌族。与「羌族」有关的记忆,在这一带流传最普遍的便是有关「樊梨花」的故事。镇江关、较场一带的羌族说,樊梨花是羌族的头人,镇江关就是樊江关(寒江关),羌族人是樊梨花的后代。他们说,较场是樊梨花当年练兵、校兵的地方。当地一个突起的土台,被称作是「点将台」,这是樊梨花受封为将的地方。热务沟的红土,被认为是薛仁贵变成白虎,意外被他儿子薛丁山射死时流下的血染红的。一个住在离镇江关不远的大尔边羌族报告人述说这个故事:

5.薛仁贵在一个寺院门口,在那睡着了。薛丁山河对面看有一只黑虎,他一箭射过去,就把他老儿射死了。他的血流下来,就把土染红了。热务的红土,是薛仁贵的血。红土那儿的藏族可能都不知道这些,这是我父亲跟我摆的。他那时在弄烟厂,那儿有些文化高的人说的。

我在茂县附近也常听到这类传说。一个茂县附近(水磨坪)村寨的老人,也曾指着一座山头对我说:

6.那个山就是白虎山,当年薛丁山射死他老子的地方。薛仁贵变成一只老虎,被他儿子射死。那山上还有一个白虎庙,我以前还上去拜过。

这些记忆,显然是从汉族通俗演义小说《薛丁山征西》中得来。许多地名如樊江关、较场,与地理标志如白虎山、热务沟的红土,成为帮助保存、维系与强化这些重要社会记忆的媒介。

茂、汶、理地区的羌族

茂县、汶川、理县,相对于松潘地区而言,被认为是羌族的核心地区。其中,汶川与茂县县城位居松潘一灌县公路与其它支线的交叉点上,附近村寨汉化程度较深。

村寨的地理环境,以及村寨的结构,都与小姓沟类似。不同的是,这儿的村寨较大且较集中,森林的面积较小。同样的,在这儿沟中各村寨也经常由「兄弟起源」记忆来彼此凝聚;几乎每一条沟中、每一村寨中都可采集到这类的故事。对于羌族的来源,当地人群的记忆远比小姓沟村寨中人所知的来得丰富。但一个基本记忆,「一个曾经很强大的羌人族群」,仍然是流传最普遍的记忆。以下是我在理县蒲溪沟、茂县永和乡与汶川龙溪采访到的故事:

7.羌族原来好战,我们蒲溪的人听说是黑水那儿迁过来的。三弟兄啥个,一个到蒲溪,一个弟兄拢老蛙寨,还有一个不清楚。

8.关于羌族的来源,听说是从西北那儿迁过来的。从小就听说,是给人家撵的。听说羌族以前很强盛,能征善战,后来中了别人的计,就打散了。

9.羌人在历史上被杀得多。因为好战,讨人嫌。败就败在他没有一个统一的语言、文字,将整个民族统一起来。

在汶川附近,还流传着木姐珠,热比娃的故事。大意是说:地上一只聪慧的猴子(热比娃),跟着下凡的仙女(木姐珠)上天。他通过了天神给予的重重考验,终于和仙女成亲,回到人间生养后代。据说,他们生下的子女就是羌人(玛)的祖先。这个故事广泛流传在汶川一带;各地的版本在细节上略有差异。汶川簇头村的故事是,猴子藏起仙女们的手箍,要仙女带他上天。雁门罗布寨讲的是仙女放羊子,与猴子谈恋爱。龙溪的说法是,仙女去背水,猴子躺在那不让路,仙女跨过时身上掉下三根羽毛:猴子捡了不还她,要挟仙女带他上天。

我所访问的松潘、理县、北川与茂县的羌族,都说没听过木姐珠与热比娃的故事。甚至于有些人还能明确指出,这是汶川附近羌族的传说。茂县的一位羌族知识分子对我说,他小时候也没听说过热比娃的故事,后来是在汶川做事时才听说的。即使在汶川附近,热比娃的故事也不是人人皆知。一位汶川龙溪的羌族告诉我,他小时候没听过热比娃的故事;这是在近十几年他出来做事才开始听说的。我在汶川簇头村访问了几位羌族农民,他们或知道有热比娃,但说不出热比娃的故事,有些根本不知道有热比娃。

这是个有趣的现象,在村寨中,热比娃的故事被传述得少,反而在城镇中的羌族对此知道得多些。热比娃的故事,被记录在羌族祭司「端公」的唱词中。1949年之后,端公在村寨中逐渐消失。另一方面,即使有硕果仅存的端公,他的唱词,据村寨中的报告人说,也很难让村民们听懂。因此村寨中的羌族常说不出热比娃的故事,是可以理解的。汶川城镇中的羌族知识分子,近十年来热衷于羌族文化的保存。许多羌族民间故事,包括端公唱词,被译成汉文出版。显然因此城镇中的羌族、能读汉文的羌族,较能够说出完整的热比娃故事。更重要的是,由于城镇中复杂的族群环境,使得城中的羌族比趄村寨中的羌族更需要强调羌族认同,因此热比娃的故事,一个羌族起源的故事,被他们集体强化、推广。

另一则流传在汶川、理县一带的民间传说是「羌戈大战故事」。这故事有许多不同的版本,大意是说:从前荒人与戈基人都住在这一带。天神失了牛,羌族人用计嫁罪给愚笨的戈基人,因此得到天神的帮助,打败戈基人。许多学者强调这是流传在羌族中的重要传说故事,事实上这个故事只流传在汶川、理县附近。松潘、茂县、北川的报告人(除了部分城镇中的知识分子外)都说他们没听过这故事。

即使在汶川、理县附近,也不是所有的人都听过这故事。知道这故事的人,对「戈基人」的解释也不尽相同。在汶川县城工作的簇头村知识分子说,他家乡有这故事:但簇头村的村民告诉我,他们没听过这故事。一位汶川龙溪的中年知识分子告诉我,他小时候没听过戈基人,龙溪没有「戈基人」这个词。他并明确的指出,羌戈大战故事是学者在汶川雁门一带多次采访「整理」而成的。另一位龙溪老人,退休的小学老师,却跟我说龙溪有戈基人的传说。他说:

10.戈基人汉子比较矮,尽是石板的棺。结材有,讹布有,龙溪也多。这种传说多,我们羌族称他们「戈基」。我们羌族由甘南南下,到松潘,到岷江上游。戈基人早就在这了。我们羌族比戈基人聪明一点点。他们又憨厚又野蛮,他们脾气暴燥。羌族一忍再忍。最终羌人得胜。据说我们还是得到神的帮忙。我们敬拜玉皇还是有一定道理的。这个羌戈大战是有:戈基和我们玛,尔玛,玛就是我们。

这位龙溪的小学老师显然是相当汉化的羌族。他明确的指出羌族由甘肃南部迁来:这种「历史」,事实上是汉族历史学者的说法。他将玉皇对等于羌族的天神,这也是汉化羌族的特征。因此,他对此传说的记忆可能得自于汉文书籍之中,至少汉文书籍中有关的记载丰富并强化他对此的记忆。

汉人学者常强调「羌戈大战」传说的历史价值。因为它说明羌族是由北方迁来岷江上游一带,如此可将汉晋北方的羌族与近代岷江上游的羌族联系起来。这样的「历史」符合中国学者对羌族的一贯意象一一羌族是广义的华夏的一支,是与汉人有长久关系的兄弟民族。许多汶川、茂县、理县一带的羌族,尤其是居住在城中的、热心羌族文化工作的羌族知识分子,都接受并强调这种「过去」,以此建立他们与汉族间密切的关系。

「木姐珠与热比娃」和「羌戈大战」这两个有关人群起源的故事,原为一群人的集体记忆:以此,这人群得到凝聚。在岷江上游,曾有多少人群曾分享此社会记忆已不得而知了。但是,现在这些故事显然被汶川、茂县、理县的羌族知识分子,以及汉族学者,用来解释羌族或玛、尔玛的起源。以此创造的羌族认同,是一种以汶川、茂县与理县知识分子为主体的羌族认同。「木姐珠与热比娃」和「羌戈大战」这两个有关羌族起源的故事,目前尚未成为包括松潘、北川等地所有羌族的集体记忆。但透过各种有关羌族民间故事与羌族历史文化书籍的出版流传,透过经由学校教育传人各羌寨之中的羌族认同,终有一日将成为所有羌族的集体记忆。

在汶川有一种说法,称戈基人后来逃往北方黑水地区,成为黑水人的祖先。一位汶川知识分子说:

11.我们那儿还有些人说,戈基人朝黑水走了。我们称黑水的人生蛮予,不讲道理的人。羌语叫「剥罗子」,不讲道理的。不管是藏族、羌族,反正是黑水人。他们可能与藏族有关。剥,吐蕃。因为他们黑水人一直对这一带有危害,对理县、威州、绵篪。茂、汶、理是一体的;再扩大就是松潘、黑水。北川与这儿没什么关系,因水系不一样。

以此,我们可以看出,在汶川羌族的认同体系中,茂、汶、理三县的羌族是羌族的核心,黑水人被排除在外。在更广义的羌族认同中,黑水人才与松潘人一同被包含于羌族之内。而这位报告人,若非将北川人排除在羌族之外,至少将之祝为与茂、汶、理的羌族关系最远的人群。这样的羌族认同体系,也表现在另一个汶川龙溪人所讲述的故事中:

12.人怎么来的?好像讲的是两仔妹还是啥个。两个成了家,怀孕了。怀了一年多生下一个肉团团。他们在山顶上,这肉疙瘩很细,就把它斩成几团,到处撒。第二天,到处都冒烟了,这儿一个人家户,那儿一个人家户。人就这样来了。后来洪水把人淹了后,就咸了九沟九寨。三落九坪十八寨,整个汶川、理县、茂县成了九沟九寨。那时一个寨很大的,还包括黑水,此川可能也包括了。

在此我们也可看出,对于所谓「九沟九寨」的分布,报告人仍以汶川、茂县、理县为中心,其次是黑水,最后才是不确定的北川。

北川羌族

北川属绵阳地区,与茂县间隔着高大的土地岭山。明清时期,这儿的居民被称为青片、白草,石泉诸羌(或番)。由于汉人栘入造成的资源竞争,以及政府对土著的赋税,明清时期曾屡次发生严重的「羌番作乱」事件。在强力镇压之后,这儿的土著成为极端劣势的族群。「剥罗子」是汉人对土著的普遍称呼。由于不愿承认自己是「剥罗子」,每个聚落人群都称上游聚落人群为「剥罗子」而自称汉人。因此,当地土著文化、语言,以及土著认同消逝得很彻底。相反的,出现许多自称祖籍为「湖广」或「湖北麻城孝感」的汉人。中华人民共和国成立之后,在民族调查、识别与分类工作中,许多当地土著被识别为「羌族」。由于新中国贯彻民族平等及扶持少数民族的政策,使得许多祖籍为湖广或湖北麻城孝戚的人,又「陕复」了他们的土著记忆而成为「羌族」。

在历史记忆上,北川人以不同于茂、汶、理羌族的方式来定义羌族。一进入北川县城,任何人都会注意到这儿到处充斥着有关「大禹」的建筑与店招,如「大禹宾馆」、「神禹牌××」、「大禹纪念馆」等等。旧县城治城附近,更到处都是有关大禹的古迹。在一个介绍北川的短片「禹里羌乡北川行」中,十多个有关大禹的历史古迹,如石纽、禹里、禹穴沟、禹母洞、禹穴血石、刳儿坪等等,被当地人骄傲的呈现出来。

我们知道,在汉晋间就有「禹兴于西羌」、「禹生石纽」的说法。晋人常璩所著的《华阳国志》记载:汶山郡广柔地区有个地方,「夷人营其地,方百里,不敢居牧,有过逃其野中,不敢追,云畏禹神」【5】。大禹既是如此赫赫有名的华夏祖源人物,那么广柔究竟在那里,或大禹究竟出生在那里,一定是有争论的。

这些年北川县积极组织「大禹研究会」,招开全国性「大禹学术研讨会」,邀集学者鉴定「大禹故乡」及有关地理古迹。凡此种种,为北川争得了「大禹故里」的正统地位。北川羌族,尤其是县城中的羌族,以此强调他们的羌族认同。在这儿,由于深度汉化,本土语言早已消失,旧有的传说、宗教与风俗,除青片上五寨还保留些许外,也几乎消失殆尽。「大禹之后」成为他们羌族认同的共同起源记忆。以此,他们铨释了羌族与汉族的密切关系,也说明北川羌族在整个羌族中的核心地位。

汶川的羌族知识分子,对北川人的这些说法颇不以为然。因为他们认为,「刳儿坪」就在汶川羌锋镇附近的山上。出身汶川簇头村,在汶川县城长期从事文化工作的一位羌族对我说:

13.北川现在纯粹是吹的,他那儿既没有羌族,又没有羌语,又没有寨子…。大禹是他们说起的,事实上根本找不到像这边禹文化的痕迹。我们这儿除了大禹的痕迹外,端公所跳的舞步,经中央舞蹈专家鉴定是禹步舞。此川也没有。大禹走了,大禹的水文化仍然存在。羌族一直在疏导岷江,1933年迭溪海子形成,威理茂三县羌民还完成了第一期的疏导工程。听说李冰都是羌族。利用羌人的水利技术去修都江堰。

以下是另两位汶川羌族知识分子间的对话:

14.甲:大禹的故事,我小的时候都以为是我们这儿的事,最近几年,也就是开始过羌历年开始,有关资料就错认为北川。我年轻的时候在茂县读书,我们的校歌上都是,「名山跃跃(濯濯?),大水潺潺,禹乡…。」我总认为人禹生在我们这儿,茂汶理三县。我一个小学教师,我管这些作啥?人云亦云嘛。我说句真话,我这人爱说真话。后来都在开什么研究会,省民委也开会,(对乙说)你也去开会了吧!乙:对,但这问题还没得解决,我们汶川马上就要成立大禹研究会。甲:我对这问题没有考察,但我自小读书时,我是读古书的,这儿就是大禹的故乡。刳儿坪也在我们这儿,现在是咱个事呢?

事实上,理县与茂县的羌族也说他们那儿有大禹的遗迹。以上数据显示,不仅是北川羌族,所有汉化较深地区的羌族知识分子,都强调大禹为羌族的祖源。而且,北川与汶川地区羌族所争的事实上是:谁在此族群的核心,谁在此族群的边缘。

黑水地区说「羌语」的藏族

由语言学上的观点,黑水地区主要族群说的是「羌语」。而且,不像许多羌族村寨中羌语普遍被遗忘,「羌语」在黑水各村寨中保存、流传得相当好。相对的,他们的汉语一般都说得很差。由于语言,以及其它文化因素,许多羌族知识分子都认为黑水人应该是羌族。但是,在中国官方的民族分类上黑水人是藏族【6】;他们也以汉语自称「藏族」。造成这种分类的主要原因可能是黑水人信奉藏传佛教,在许多文化习俗上受藏区文化的影响,也因此他们愿认同藏族。

黑水人的民族认同,在本地人中也是相当困惑的问题。受到羌族影响的黑水人认为他们应是羌族,但大多数的黑水人认为他们是藏族。部分小黑水人(黑水支流知木林一带的人群),还认为他们自己是罗罗族【7】。然而,自称藏族的黑水人也知道,他们的话与草地藏族、嘉绒藏族都不同:相同的只是他们共同对藏传佛教的信仰。

在黑水地区,无论是在村寨中的人或城镇中的知识分子中,我都采访不到任何有关「藏族」或整个黑水人的共同起源记忆。甚至普遍流传在羌族间的「兄弟起源故事」,在这儿都很少听说。在此,凝聚黑水人的集体记忆主要是在宗教上。黑水人在各种场合都喜欢聚集在一起暍咂酒【8】。在开坛时,年长有地位者要先念开坛词祭四方诸神。首先念到的是最高的神,也是整个藏族最高的神,然后是次一等的,黑水与所有嘉绒藏族、草地藏族的神。然后是,黑水地区人群共有的神「欧塔基」。然后是,本地(如麻窝、芦花等)的神:最后,本寨的神、本家族的神。这种记忆,也在各种宗教活动中被集体回忆。譬如,在许多场合中一个家族神被祭祀、回忆:在另一些场合,本寨、本沟的神受祭祀与回忆:而每一家庭中张贴供奉的佛祖与活佛像,更经常强化他们的「藏族」认同。

羌族人认为黑水人应该是羌族,但羌族记忆中最重要的成分,大禹传说,对黑水地区的人来说完全是陌生的。有趣的是,羌族一方面认为黑水人是羌族,但所有藏族在羌族心目中的负面印象,都被他们用来描述黑水人。譬如,他们说黑水人脏,黑水人野蛮不讲理,作生意不老实等等。更重要的,他们认为黑水人与藏族相同,对国家不够忠诚。在羌族中,我曾多次听到他们述说「黑水叛乱」事件。这个事件大约是,在中国人民共和国成立之初,曾有国民政府的遗留军官鼓动黑水头人苏永和抗拒解放军,并得到台湾方面的武器、物资支持。社会主义中国在争取苏永和归顺不成后,发动大军数路进攻黑水。最后,经过一番苦战黑水被攻陷。这事件的经过,后来被从事这场战役的郭林祥将军写成《陆上台湾覆灭记》一书,近年又拍成电视影集「雪震」。

苏永和与黑水事件,以及战后中华人民共和国政府对苏永和的礼遇,以及苏永和逃亡海外与回归大陆的经过,在黑水人中都成为重要的集体记忆。在黑水地区到处都听到人们在谈苏永和。他们热心的带领外来者去看苏永和的官寨遗址,就像北川羌族热心招待外来者去看「大禹故里」一样。苏永和成为黑水人认同的重要记忆;虽然许多人说,他们不认同苏永和的叛国行为。

三、羌族边缘:羌族对其他族群的历史记忆

羌族与所有的族群一样,不但以对自身的历史记忆来定义「我族」,也以对他族的历史记忆来界定我族边缘。前面我们曾提及,在羌族中一个最普遍的集体记忆,便是对于「一个被打散的强大羌族」的记忆。以下是这种记忆的两种版本;前者是寨子里的羌族所述,后者是城里的羌族知识分子说的。

15.羌族以前相当好战,到处打打打。羌族人为什么这么少?他就是打绝种了。以前羌族是很强大的民族,打汉族、打藏族。后来大家就联合来打他。现在都打散完了,所以住在高山上。回族、汉族住在下面平地。16.羌族在中国历史上的地位嘛,在炎黄以后,形成华夏民族,羌族是重要的部份。形成许多部落后,争地盘。又因为没有统一的语言文字,没有团结起来。在战乱中,引起其它民族的不满。他们就结起来,与羌族作战。打了很多代,七、八代。打分散了,云南、贵州、越南、缅甸、柬普寨,听说都有羌族。游牧羌流落得比较广,包括大小金、四土、黑水、马尔康。后来秦始皇中央集权,情势又更恶化了。汉代羌族几乎占全国人口三分之一。因为历史长,有优越感,说大禹如何如何。但是当地羌族可能没有一个人知道羌族的历史。

能读汉人史籍的羌族,显然比村寨中的羌族有更丰富的历史记忆,但是以上两种记忆的结构是相同的。这种社会记忆有两个功能:一方面它说明为何现在羌族是分散的、住在山上的人群:另一方面,它使得羌族可能找回失散的本族支裔。这种记忆,使得羌族在现实族群关系中寻找、铨释各种社会记忆,以定义他们与「他族」间的关系。

藏族

羌族虽然将藏族视为他族,但羌族以不同的方式来说明他们与各地藏族的关系。大体而言,他们认为黑水的藏族与羌族关系最密切,其次是与羌族生活方式接近的四土人(嘉戎藏族),与羌族关系最远的则是草地藏族(游牧的安多藏族)。

接近藏族区域的羌族村寨中人,自然与藏族关系较密切。在松潘埃期沟,一个三十多岁的羌族告诉我,早些时并没有所谓的羌族、藏族之分。小时候他分不清楚自己是羌族还是藏族。甚至于这儿许多中年以上的藏族、羌族还记得,在小姓沟、热务沟、黑水、松潘草地一带(据说可远到龙溪、红札),曾存在两个人群组织一一牛头部(加喝)与羊头部(鄂博喝)。这两种人群组织打破所谓的藏、羌之分。譬如小姓沟羌族中,埃期村人是羊头部,大尔边人属牛头部。一个原住热务红土区的藏族老人对我说,他在藏区时是属于羊部落的【9】,后来寨子遭瘟疫、强盗,人死的死,迁的迁,于是他到同属羊部落的埃期村中做入门女婿。现在,关于牛头部与羊头部的记忆在小姓沟中几乎消失殆尽,只有少部分人知道此名称以及含混不清的分布情形,以及两种人群在建筑上的差别(方形门柱是羊头部落,圆形门柱是牛头部落)。但是在小黑水知木林一带的「藏族」中,这种记忆还很深刻、普遍。

无论如何,小姓沟羌族认为热务沟红土区的藏族与他们关系密切。前面埃期村羌族所说的「七兄弟」故事,其中一个兄弟到红土去:这也说明了在埃期村羌族的心目中,红土藏族与他们有些亲缘关系。当地三、四十岁的羌族都还记得,「从前与红土的人没有太多的隔阂,现在分藏族、羌族,说多了也就有隔阂了」。黑水人说的话与小姓沟、松坪沟、赤不苏的羌话相近。因此,尽管羌族对黑水人的生活与日常行为颇有批评,但仍然认为他们与自己关系密切,或认为他们应该就是羌族。在埃期村羌族的「七兄弟」故事中,黑水人也被认为是其中一个兄弟的后代。

相对于埃期村寨中羌族以质朴的「兄弟起源故事」来诠释藏、羌关系,羌族知识分子的诠释方式就较复杂了。以下是三位羌族知识分子的说法:

17.红土的藏语,跟别的地方不同,跟别的地方都讲不通,但有很多藏语的词汇,里面又有许多与羌语共通的东西。羌语独特的多声部,他那还有一些。

18.我们与四土,嘉戎藏族,四分之一的语言都通。我看史书,宋书与明史,这一带都是嘉良羌,而不称嘉戎藏。宋明称吐蕃族,还没有藏这个名字。清朝才有藏族。因此嘉戎还是羌族。大、小金,生活上跟这边基本一致,只是语言有别。长相也一致。草地就不一样了,属于安多藏族。一看就看出来。草地的人较高大。我们跟嘉戎藏的关系,比与彝族的关系还密切。

19.有些羌族文化在藏区保留下来,如羌母(一种藏区戏剧名称),我到若儿盖才了解到。我一听,有些词与羌语一模一样。真正在牧区乡下,语言又更接近羌语。羌母中的一些传说,可能与这儿的相同。

在以上三人的陈述中,语言、生活、文化上的相似性,都被用来拉近藏、羌问的距离。嘉绒藏族与羌族在语言、文化上某些相似性是客观存在的事实,但羌族强调这种相似却是相当主观的。无论如何,在许多羌族心目中嘉绒藏族是与他们有密切关系的人群。

虽然如此,在羌族的观念中藏、羌之间的界线也是非常明显。他们普遍认为,藏族野蛮而好作乱,对国家不忠。相反的,羌族忠于国家,而且国家有难羌族人就出来解围。这种族群界线表达在许多强调羌、汉、藏三者关系的历史记忆中。譬如,前面提及流传在茂县与松潘之间的樊梨花故事便是一个例子。

这故事出于中国民间流传的《薛丁山征西》章回小说。主要内容是:唐代时西番哈迷国造反,由薛仁贵率领的大军推进到「寒江关」时受阻。后来寒江关守将之女樊梨花(羌族的祖先)与仁贵之子薛丁山成婚,才解除危机。最后,幸赖武艺高强的樊梨花,唐军才打败西番。这个社会记忆的结构意义,事实上还是说「国家有危险时,羌族就出来」,并以平乱者与叛乱者划分羌族(樊梨花)与藏族(西番)的界线。在讲述黑水叛乱事件时,羌族人也对于他们如何帮助解放军打下黑水的事津津乐道。羌族所居的阿坝州是藏、羌夹杂地区。在这样的族群环境中,尤其不时有藏独活动传闻的情况下,严守羌藏间的族群边界对羌族而言是必要的。更重要的是,羌族认为他们与汉族在族源上有密切的关系,这也是他们要和与华夏作对的藏人划清界线的原因。

汉族

汉化村寨的羌族以及城镇中的羌族知识分子,以许多历史记忆来强化他们与汉族的关系。前者主要以孙悟空、樊梨花、诸葛亮与孟获等野史、传说来铨释羌族与汉族间的关系,后者则以「历史」来证明羌族与汉族的关系。在本质上两者并无不同。以下是两位羌族知识分子的说法:

20.我认为汉人羌人都是同宗,以前都在黄土高原。后来黄河冲积扇形成,向东迁了,农耕。这边只是游牧,吃不饱肚皮,就发生战争,这就是黄帝与炎帝。羌与姜是一体的。

21.汉族,整体的汉族实际上还是羌族,因为汉族的出现在西汉以后才有这概念。以前一、两千年就有羌族,甲骨文中有羌族没有汉族。汉族事实上是个个少数民族融合成的。汉族中大部份还是羌族‘羌族与藏族不同,他不愿成为一个独立的王国,对中央政府一直是很拥护的。

在前面我们也曾说过,羌族历史记忆中一个重要成分便是厂羌人为大禹后代创,许多汉族知识分于也有同样的历史记忆。因此羌族不完全是对华夏而言的「边疆异族」,他们像是一种介于华夏与少数民族之间的族群。城镇中羌族知识分子以身为如此的羌族而自豪。这样的羌族认同,在现实政治上的意义反映在一位羌族知识分子的话中:

22.羌不谋华娃。羌族自古就拥护皇帝,不搞分裂。国家有危险时,羌族就出来。

因此,某些为汉族出兵助战的记忆,如清末羌族到广东作战之事,如前面提及的樊梨花故事,羌族助征黑水的故事(10),以及古史中的大禹治水、李冰治水故事【10】,都在羌族城镇中广泛流传。

村寨中的羌族对羌、汉间的「过去」有另一种记忆。我在松潘、汶川附近都曾采集到类似的故事。

23.我们那儿,有与汉人打战的故事。大概是说,汉人很狡猾,羌人很笨。打来打去,最后分不出胜负。两个人就分地皮,到处去作记号,最后以此分地盘。羌族的人,以两边的树打结做记号:汉人埋石做记号。汉人最后放把火,羌人所做的记号都没了。汉人将石头翻出来,结果好的地都归汉人。羌人没有地盘了,就上山了。

24.松潘一个孤儿,赤,很有本事,带着羌兵要打成都。走到灌县的白沙吗?还是那个城的时候。汉族兵怕打不赢羌兵,就用计谋。在城外编了一双草鞋,五尺长,立个扁担五丈长。另做个假的屎五尺高,用红薯玉米等。羌兵走在这就吓到了。怎有这么大的人。于是往后撤兵。汉人就往后撵。撵到松潘,两个民族就坐下来谈判。以后就一同修桥补路,一同过年过节。

25.不是那个诸葛亮七擒孟获吗?捉了放,捉了放,后来孟获说那么谈和好了。怎么谈和呢?诸葛亮说,我只要借一箭之地。就是射一支箭距离的地方。孟获说,那能有多少地?行,就这样。后来箭射出去后,诸葛亮使诈,派人将箭带到远远的地方去插,打箭炉还是那里?于是灌县一带平地都是汉族的了,羌族就上山了。

羌族知识分子以「历史」来诠释羌族与汉人之间,或与汉人化身的国家之间,密切而友好的关系。以上这两则故事则显示,在日常生活中与汉人接触的村寨中羌族,如何以「过去」来表达他们心目中的汉、羌之别。这些记忆说明,羌族将自己视为一个老实易受骗的民族,相对于汉族的聪明、狡滑。他们以两种对比一一居于山上与居于平地,老实与狡滑一一来诠释羌、汉的族群边界。

彝族舆日本人

彝族与羌族虽然都主要分布在四川省,但在族群地理上却不相衔接,因此日常生活上接触得不多。羌族从彝族地区买来猎狗【11】,这是目前两族群往来的少数管道之一。许多羌族知识分子都告诉我,彝族是羌族的支系,是羌族分过去的。或者他们说,彝族自己也认为他们的祖先是羌族。羌族并指出,彝族与羌族在生活上、在服饰上,甚至在语言上,都有相似的地方。

中国历史学者曾建立一「氐羌系民族」的概念。氐羌系民族,指的是一些西南民族如彝族,哈尼、纳西等等,学者认为他们的祖先是由西北南迁的古氐羌人。显然,羌族知识分于由汉族学者那儿得到民族分类以及有关的历史知识。在这些知识以及从别处得到的知识中,他们选择部分来定义自己或定义其它族群。在这其中,族群中心主义(ethnocentrism)是选择、诠释某些「历史」与「知识」的基础。因此「知识」与「历史」成为族群角力中争辩的对象。 Louis Dumont曾提及人类间不平等的一种形式一一包含中的对立(the encompassing of the contrary)。也就是说,整体(母体)与分支间的不对等的阶层关系。他举的一个简单例子就是:因为女人是男人的一根肋骨变的(男人中包含女人),因此在男女的对立中,女人劣于男人【12】。羌族对彝族的看法,也是这样的例子。当羌族说彝族是羌族的一支时,他们实际上表达的也就是一种不对等的族群地位(彝族的地位劣于羌族)。

一位彝族知识分子告诉我,他不认为彝族是北方南下的「氐羌族系」的一支,而认为彝族是东方迁来的。他指出,夷、彝同音,彝出于东夷。更让我讶异的是,他说彝族可能是日本人的祖先。他告诉我,日本语文法与彝语的文法很像。他又说,日本皇家有些宗教仪式,连日本人自己都弄不清其意义了。天皇的一个代表,一位日本学者,到彝族地区来看了彝族的宗教仪式后,那位日本学者说,他终于明白日本某些仪式的意义与源流。

在羌区的采访中,我得到同样的说法。羌族也认为他们与日本人有些血缘联系。以下是松潘小姓沟埃期村一位少年所说的:

26.有些人说,羌族是日本人的舅舅啥还是怎说的?解放后,日本人还在问。羌族人以前很行,很霸道,很多人都想杀他。他们就联合起来,羌族就一个一个的被杀了,羌族就四处乱跑。羌族就在各地成家立业。羌族以前有很大的一块地方,很霸道。解放后,还有日本人的头头来。他说,羌族是日本人的舅舅,说羌族怎么没见了?所以后来茂汶就弄一个羌族自治州说。就有了羌历年。就是日本人问的。

城镇中的羌族知识分子,对此有更多的解释。由历史根源、语言、文化特征等等,证明羌族是日本人的根源。

27.说日本文化与羌族文化有关是有其逻辑性的。日本人的文化有些是由羌族传过去的,所以是大概念下的小概念。一部分羌族落入日本;任乃强的《四川上古史新探》也有类似的观点。

28.日本话与我们羌语很相近,譬如我问来这儿的日本人,他们说do-jo是请坐的意思,而我们那儿的话do-jo也是请坐的意思.

29.日本人也到我们这儿来过几次。他说是,羌语没有ㄤ韵,日本也是没有。发音上互相接近。再加上秦始皇找不死药,向东方送了三千童男童女,这三千童男童女就是羌族。就是这里的人说的吧。秦始皇本来是羌族;秦是西北出来的。

在一些学术研究中,羌族学者也说明羌族与日本人的关系【13】。为何由城镇到村寨的羌族,都认为日本人的祖源是羌族?为何,有些彝族人也认为彝族是日本人的祖先?这问题可由两方面来思考。首先,日本学者到这儿来对他们说了些什么?其次,日本及日本人在羌族或其它中国西南少数民族中的意象如何?

关于第一点,我们可能很难知其全貌。日本学者到荒区作研究访问,他们在与羌族访谈中,或在酒酣耳热的应酬中,可能说了些表示友好的话。这些话,被羌族知识分子解读、回忆、传述后所造成的社会记忆,可能与日本学者的原意大有差别。不过,值得注意的是日本学者对于满、蒙或北亚游牧人群的考古与历史研究中,一个相当重要的旨趣就是在「找寻日本人的祖先」。可能在同样的动机下,日本学者在羌族、彝族地区造成当地人群对日本人的上述社会历史记忆。

由第二点来说,即使日本学者说了些有趣的话,它们会被羌族接受、扭曲、夸大,并由城镇到村寨广泛流传,必然有些社会背景使然。改革开放之后的中日经济合作,以及伴随而来的中曰文化交流,在中国各地进行得如火如茶。近年来,商品化的科技产品也逐渐深入羌族地区。其中,「日本人做的东西」在羌族群众中不仅是备受宠爱,也几乎被视为科技文明与最高物质享受的化身。在羌族地区,人们经常在言谈中表现对日本科技或日本人的钦佩与崇拜。或许是在如此对日本人的意象下,羌族群众强调他们与日本人的血缘关系以强调本族群的地位。

四、羌族记忆与羌族认同的本质

羌族的村寨,多处于相当封闭而独立的地理环境(沟)之中,这一特点,使我们得以探索最基本的族群认同问题。住在同一沟中的羌族,对本地各村寨的由来常有「兄弟起源故事」的社会记忆。在这缺乏文字,社会记忆依赖口传的社会中,借着「从前有几个兄弟」诸如此类的社会记忆,沟中各人群以最有力、最简洁的方式宣称彼此的「血缘关系」。它最有力,是因为它直接诉诸同胞手足之情;它最简洁,使得这种起源记忆可藉由族群中任何成员,无论男女老少,来维持与传递。

在羌族中,我们见到另一种较复杂的族群起源说法,如「木姐珠与热比娃」或「羌戈大战」等故事。这类的共同起源故事,解释更大范围族群如玛或尔玛的由来。同样的,它强调成员的共同祖先与彼此的血缘连系。但这类神话故事与「兄弟起源」故事不同之处,不仅在于它较复杂,而且作为一种社会记忆它只由该族群中部分的人来传述。这些人通常是男人、老年人、巫师,或是被认为较聪明的人。「木姐珠与热比娃」或「羌戈大战」等故事的最「正确」版本是在端公经典中。端公虽在许多仪式中唱出这些故事,但这种典雅的羌语不是一般人所能听懂的。因此,端公或长者必需经常讲述这些故事。在每次讲述中,他们不是「重述」这些故事,而是「重新铨释」这些故事。在诠释中,可以经常增添或改变故事的内容,而在「族群认同」上予以新的意义。

流传于羌族中第三种关于羌族起源的社会记忆,便是在我们的知识体系中被当作是「历史」的那些。「历史」是人类以文字保存对过去的记忆。因此,掌握文字书写的汉族对于「羌族」有丰富的历史记忆。城镇中与公路沿线村寨中的羌族,由于普遍使用汉族语言、文字,因此容易获得汉族历史记忆。这些以汉语文传递的历史知识,以及汉人观点的族群分类知识,造就了一些.羌族知识分子厂于是,这种羌族起源或羌族历史知识的传递与诠释,便掌握在羌族知识分子手中:他们诠释过去的力量,来自于他们对汉族历史知识的掌握,也来自于他们在汉族所建立的社会体系中的地位(如老师或领导干部)。

以上三种族源或族群历史记忆,在我们的知识系统中有些是传说,有些是神话故事,有些是「历史」,无论如何,它们由内向外,由小到大,让一个羌族与不同范畴的人群(本寨的人、本沟的人、本地人、羌族等等)凝聚在一起。这些羌族的社会记忆中所呈现的羌族认同本质,可由几个方面来说。

首先,在许多村寨中流传的兄弟起源故事,是在岷江上游人群中最普遍的一种起源记忆。这种记忆,以一种宣称的血缘关系造成人群间根基性的情感联系(Drimordial attachments)。沟中或村寨的地理封闭性,以及传统经济的自足性,以及资源竞争中各村寨、各沟之间的冲突与对立,都是造成这种记忆与人群认同的背景。在第二章中我们曾提及,族群成员间的情感联系模拟同胞手足之情,因此人们经常以许多「历史」来证明本民族的人皆是「同胞」。在羌族村寨或沟中,「民族史」被简化为兄弟起源故事。或者,我们可以说,这种兄弟起源故事是造成族群认同最基本的一种集体记忆,也是所有与人群认同有关的「历史」的原型。

其次,在国家主导的民族调查与识别之下,「羌族」成为包含各沟各寨人群的共同族称,而且也被接受为一种主观认同。这时,对于被称为羌族的人群而言,相关的历史记忆必须被重新选择、建立与铨释。但是,不是每一个被称作羌族的人都能够获得、讲述或诠释各种历史记忆。在新的社会体制下,熟悉汉人知识的羌族知识分子得到诠释过去的权力。于是,在羌、汉与羌、藏的族群关系中,在国家所强调、传播的历史架构中,他们谨慎的选择历史记忆,并给予适当的诠释。在这些历史记忆中,羌族将自己定义为古华夏的一支,汉人长久的兄弟民族。而且,他们将自己描述为对国家民族(指整个华夏)有极大贡献,或有救危存亡之功的民族。在另一方面,羌族又以「羌不谋华娃」来设立他们与藏族(好作乱者)的边界:以「住在山上的老实人」来设立他们与汉族(山下那些狡滑的人)之间的区分。这样的族群边界,对于茂县、理县一带的羌族来说,就是将他们旧有的「赤部」(上游的野蛮人)、「玛」(我们)、「而」(下游狡猾的汉人)的概念扩大及固定化。

第三,在羌族内部,并非所有被称作羌族的人,都同意彼此对「过去」的记忆与诠释。在各地羌族的社会历史记忆中,我们知道,事实上并不存在一个统一的「羌族社会历史记忆」。不同地区的羌族、教育程度不同的羌族、居城与居乡的羌族,都有他们自己铨释「过去」的方式。有些「过去」成为一种记忆结构,如被打散的强大羌族、拯救国家危难的羌族、受汉人欺骗而住在山上的羌族等等,被不同背景的羌族填入不同的历史记忆,但其结构性意义是一样的。有些,如「大禹故里」,成为北川与汶川两地羌族知识分子争论的焦点。作为大禹后代,他们所争的主要是谁在本族群的核心,谁在本族群的边缘。两地羌族都希望自己是「主体」是嫡系大宗,别人是「分支」是小宗,以此确定自己的优越地位。

在他们的争论中,无疑北川目前较占上风。大禹故里几乎成了北川的招牌:大部分的中国学者或一般民众,都认为大禹出于北川。北川在这场关于「过去」的战争中得胜的原因,或这种大禹故里「集体记忆」的创造过程,是相当清楚的。招开全国性大禹学术研讨会,出版观点偏向北川为大禹故里的会议论文集;出版各种有关大禹的史料,加上有利「大禹生于北川之说」的诠释;制作、发行录像片、书籍,以宣扬北川有关大禹的地理古迹:举行各种大禹纪念会。如此,透过地理标志、影象、文字等「记忆媒介」,及各种会议与纪念会等强化记忆的集体活动,一些选择性的记忆成为普遍的集体记忆。凡此种种,都因北川能够从绵阳地区得到大量的经济与行政支持而能顺利推行。

因此,「羌族认同」的产生及其本质便是:当一些村寨,沟或地区人群被称作羌族时,一方面在现实的羌汉、羌藏关系中,他们借着各种历史记忆强调本民族在整个华夏及其边缘族群中的优越地位,来建立一种我族意象,并以相关记忆设定羌汉、羌藏的族群边界。另一方面在族群内部,许多个人、次群体都在述说自己的「过去」,以此定义「我们是谁」,以及「我们中谁最优越」。两性间、城乡间、地方群体间、社会阶层间不对等的经济、文化与政治关系,使得这些述说过去的声音有强有弱,如此「共同的羌族历史文化」被优势者定义或创造出来。因此,造成并强化羌族认同的「共同起源」,并不是他们间自然产生的社会历史记忆,也不是优势族群(汉族)强加诸他们身上的记忆,而是他们与汉族之间,他们中各次群体之间,在现实族群关系的利益抉择下对于「过去」的选择、争辩与妥协的结果。

五、华夏边缘的维持:由羌人到羌族

现代羌族认同的形成过程及羌族认同的本质,可以让我们思考历史上被历朝中国称为「羌人」的各族群的本质。以及,由「羌人」到「羌族」所呈现的华夏边缘变化。无疑,「羌人」与「羌族」有极大的差别。虽然中国史籍中称岷江上游部分人群为「羌」已有近两千年的历史,但是据许多村寨里的中老年人说,他们在解放前或小时候根本没听过羌或羌族。在前面我们也说过,甚至于现在被等同于「羌族」的「玛」或「尔玛」等族称,在过去都只是指一条沟中的人,或指本沟与邻近地区的人。这个现象反映了由传统中国到现代中国,中国人与岷江上游人群的互动方式、中国政权对这些边缘人群的政策都有相当的不同。同时,中国人对岷江上游上着人群的意象,以及此边缘人群的自我族群意识,也都有相当的转变。主要的差别在于,传统中国将这儿的人群当作是异化的边缘人群,在政策上采透过当地土司头人的间接管理,因此当时并不存在一个建立在主观认同上的「羌族」。现代中国,尤其是1949年之后的中国,国家的影响力深入到每一村寨之中,因此才有可能在所有村寨人群中形成共同的「羌族认同」。

建立并创造现代羌族认同的尖兵,主要是羌族知识分子。虽然在明清时期这一带已设立汉式学校,但当时并没有出现一批「羌人知识分子」。因为明清时期在此所设的学校主要供当地汉人移民或汉化土著头人的子弟就读:到了民国时期仍是如此。再者,严重的民族歧视使得所有接受汉人历史记忆与知识的土著都以「失亿」来成为汉人,而非重整本身历史记忆来建立新的「羌人」认同。在历史上,岷江上游地区许多被称作羌的人群(如灌县以上至绵篪的人)都已成为汉人,就是一个显明的例证。

在社会主义中国建立之后,中国大陆施行民族平等政策以及普及村寨中的学校教育,如此才创造出一批羌族知识分子。藉由这些羌族知识分子对本身及华夏历史记忆的选择与诠释,羌族认同才被建立起来。并且在他们的努力下,统一的羌族文化与语言文字也在形成之中。

那么,在现代之前,岷江上游人群的认同究竟是什么情形呢?由汉代至今两千余年问的绝大多数时候,岷江上游的人群一直与中国政权有往来接触,或受中国间接管辖。在这期间其它政权如西夏,党项,吐蕃等,也曾对此地的人群社会有或多或少的影响。因此,在历史上当地的人群认同应有相当复杂的变化。但是在现代羌族记忆中,同寨、同一沟中或邻近地区的人以「兄弟起源故事」彼此凝聚,以及从前许多人都认为本沟、本地区的人群就是「玛」(或尔玛),以别于上游的「赤部」,下游的「而」。这种极端分散且孤立的人群认同模式,至少代表社会主义中国建立之前,清末民国时期岷江上游人群的族群认同状态。如果历史上这一带的羌人一直住在孤立的沟中,如果历史上没有一个政权能如社会主义中国这样将国家行政与教育推及到羌寨之中,如果没有一个时代中国能贯彻民族平等政策,那么,很可能这种极端分散的族群认同状态代表两千年来当地族群现象的常态。这也解释了为何中国人不能以其各自的族称来为他们命名,而只能泛称他们为「羌」。

传统中国边缘的「羌人」与现代中国境内少数民族的「羌族」,最主要的差别便是:前者是对汉人而言的边缘异族,而后者,除了仍被汉人视为华夏边缘外,他也是一个建立在「认同」上的民族。这种变化的主要动因,还是由于民国革命以来,特别是社会主义中国建立以来,华夏由传统「中国人」转变为「中华民族」的核心人群。传统「中国人」由异化的边缘来凝聚:强调边缘人群的异质性,也等于强调华夏间的同构型,藉此由边缘强化华夏认同。而「中华民族」则是,在民族国家架构下,一个与现代中国相对应的民族。现代中国建立后, 「中国」需要一个确定的实质边界;由于华夏边缘人群对中国人的凝聚非常重要,所以他们都被划入「中国」与「中华民族」之中。

与传统中国正史对四裔人群的记载相比,民国以来的边疆民族史研究可说是一种建立、塑造「中华民族」的集体历史回忆活动。以「羌族历史文化」来说,这种回忆首先由汉族历史学者主导。在中共政权成立之后,国家的行政力量与国家教育深入村寨中,并贯彻执行民族平等与对少数民族的优惠政策。在学习汉文与汉文记载的历史记忆之后,岷江上游人群也开始在华夏的历史记忆中发现、塑造自己。从此,「羌族历史文化」成为汉族学者与土著知识分子间,或羌族人民与汉族人民间,共同的历史回忆活动。藉由如此的历史回忆活动,岷江上游人群成为「中华民族」的一部分;这个传统的华夏边缘更牢固的与华夏结合在一起。

注释:

【1】顾颉刚,<从古籍中探索我国的西部民族一羌族>117-152:冉光荣、李绍明、周锡银、《羌族史》:任乃强,《四川上古史新探》(成都:四川人民出版社,1986)。

【2】《华阳国志》中记载:(汶山郡)「土地刚卤,不宜五谷,惟种麦而多冰寒,盛夏凝冻不释,故夷人冬则避寒入蜀,庸赁自食,夏则避暑反落,岁以为常,故蜀人谓之作五百石子也」。由此看来似乎阿坝州的羌族到成都打土已有一两千年的历史,但事实不尽然如此。许多深山村寨的报告人都说,以前他们很少与外界来往,只是偶尔有商人来收购药材羊皮等物。许多老一辈的人至今还不大会说汉话,这也说明他们不是与汉人有长期的接触。在汉代,由灌县西行入山开始就进入「夷人」的地区。现在棉箎以下漩口、映秀一带的土著人口几乎已完全汉化。棉簏到汶川、茂县、较场、镇江关一带公路沿线村寨的人,绝大部分也不能说土著语言了。现在到成都作生意或打工的羌族,主要是这些地区的羌族。因此,历史上入蜀为佣的川西土著,应指的是这些目前已汉化地区的人群,特别是绵箎以下,灌县以上地区的人群。

【3】譬如,一个埃期沟的青少年跟我说,他从书中得知台湾也有「日麦」;他指的是台湾原住民。以「日麦」称所有住在山上的人,这可能是「日麦」最新、最大的指称范围。

【4】冉光荣、李绍明、周锡银, 《羌族史》,331-2。

【5】《华阳国志·蜀志》顾广圻校注,引刘昭续汉郡国志注。

【6】指除去少数嘉绒与草地藏族聚落之外的黑水主要族群,以下皆同。

【7】这种说法可能源自于,小黑水人曾被汉人或下游的人辱称为「剥罗子」,经讹传之后他们中有些人自认为是「罗罗族」。

【8】一种用小麦,玉米或青稞在大坛中酿造的酒。通常在集体聚会的场合,由主人提供大家一起享用。喝法是,用三根竹杆插在酒坛中,大家按辈份、年龄、男女次序,轮流吸咂。这习俗在嘉绒藏族,黑水人与羌族之中都非常普遍。

【9】虽然他们以汉语称此为「部落」,但我不确定这是一种部落组织。

【10】许多羌族知识分子或近公路村寨的羌族皆认为,自大禹以来治水便是羌族的传统工程技术。因此他们认为李冰与二郎也是羌族。

【11】当地虽有以凶猛著称的草地狗(藏龚),但爱好打猎的羌族普遍认为彝族的狗是最好的猎狗,在当地身价也最高。

【12】Louis Dumont,Homo Hierarchicus:The Caste System and Its lmplications(Chicago: University of Chicago Press, 1970), 239-43 .

【13】周钖银,《中国羌族古代文学与日本名著〈古事记〉之比较》,《羌族研究》第一辑(1991):97-101。