儒家孝道、经济增长与文明分岔

【内容摘要】应用经济学方法研究儒家孝道思想对古代社会经济增长的影响机制,可以发现,在信馈市场极不完备的古代,孝道作为一个独特的代际契约履约机制,能在一定程度上克服代际契约中的证实和承诺问题,从而以一种增加储蓄的方式有效促进古代社会的经济增长。然而,实施和维持孝道却不完全是自发的,需要来自统治者的干预。而对于统治者来说,他需要将资源在配置给生产和配置给战争之间权衡。这一权衡决定了一个社会均衡的孝道水平。通过比较中原文明、匈奴游牧文明和罗马文明的历史.证明了这一观点,从而在一定程度上解释了东西方文明的差异。

【关键词】儒家孝道;代际交换;经济增长;文明分岔

【作者简介】李金波,管理学博士,北京大学光华管理学院应用经济系博士后流动站(北京100871):聂辉华,经济学博士,中国人民大学经济学院副教授(北京100872)。

【原支出处】《中国社会科学》(京),2011.6.41~55

一、引言:孝道与经济增长

一个社会如何被组织起来进行有效率的生产一直是经济学的核心问题。新古典经济学以自由交换为基础,分析了现代市场经济是如何配置资源、组织生产的。但现代市场经济是近代社会发展的产物,历史上尤其是古代社会经济如何组织、如何发展,现代经济学所涉不多。以道格拉斯·诺斯为代表的新经济史学派详细分析了古代西方社会(10—18世纪的西欧)的组织和生产,指出有效率的制度是经济增长的关键。【1】但古代东方社会是如何组织生产的,其结论似乎并不完全适用。事实上,古代东方社会尤其是中国,在独特的历史条件下走出了一条不同于西方的发展路径,形成了所谓东方专制主义的历史传统。【2】这一独特的发展路径上,古代中国社会赖以维系和发展的儒教(Confucianism)最受重视,【3】而作为儒家核心思想和价值的孝道也被历史学家们视为古中国文明的典型特征之一。【4】文拟用经济学的方法,考察儒家孝道对古代中国经济增长的作用,探讨孝道被中国封建王朝接受的内在机理,为管窥东西方文明的分岔和经济绩效的差异提供一个建设性视角。

在中国历史上,儒家学说由春秋时期的孔子创立,后由战国时期的孟子等人继承和发展。自汉武帝“废黜百家,独尊儒术”之后,儒家与封建王权相结合,成为维系封建社会统治秩序的工具。【5】在儒家学说中,孝为伦理道德之首。【6】孝是调节中国社会的基本单位——家庭中各种关系的最主要规范,也是历代统治者追求大一统国家的社会伦理基础。孝不仅是一种道德追求,而且形成了一种社会规范或制度,成为统治者选拔人才、评价官吏的重要标准。

古代中国的统治者推行以孝道为核心内容的意识形态有经济上的意义。本文着重从经济学的角度剖析“孝”的经济含义和实施机制,并试图回答以下几个问题:孝道对中国古代经济发展有何作用,作用机制是什么?为何自汉代以降,历代统治者普遍推崇孝道,而且社会各阶层又普遍接受?为什么匈奴等少数民族部落和西方(如希腊一罗马社会)则不然?孝道对中西方文明的演化路径和经济增长绩效产生了怎样的影响?

根据经济增长理论,一个经济的储蓄水平决定其均衡产出,【7】而储蓄水平又取决于储蓄的收益率。然而,在生产力相对低下的自然经济时代,人们生产的产品除了满足自身消费之外,剩余极少,难以进行积累。但是人们仍然需要从当期消费中省出一部分留给将来,尤其是年老体衰的时候。在当时的生产条件下,储蓄技术不发达,信贷市场几乎不存在,把未来消费“储蓄”在子女身上便成为家庭储蓄的最优选择。这就是所谓的“养儿防老”,实际上也是一种代际财产交换。如果我们假定每个人存活三期:幼年期、成年期和老年期。人们总是在幼年期向自己的父辈借入一定的代际物品,在成年期以赡养老人的方式偿还,同时也向自己的后辈借出,到自己年老时收回。这样就形成了一个个世代交叠的代际交换契约,该契约的内容就是代际之间(主要是父子之间)代际交换物品的水平和质量。问题是,这个代际交换契约存在两类履约问题。第一,年轻人可能会在得到上一代人的转移物品之后违背承诺;第二,代际交换物品的质量甚至是否转移往往难以被第三方证实。显然,如果没有外在干预,代际交换契约的不可证实性和承诺问题必将损害上一代人对下一代人进行投资的激励,从而造成效率损失。

孝道作为一种伦理规范,正是应对这一难题的有效治理方式。在本文中,孝道体现为对孝行的认同(identity)。这种认同不仅要求每个人将尽孝作为一种义务,在行动上善事父母,还应是发自内心的尊敬,即“孝子之至,莫大于尊亲”,【8】履行孝道将带来某种满足感;同时对任何不孝行为,每个人都可加以谴责和惩罚。借鉴Akerlof和Kranton对认同的经济学处理,【9】本文刻画了作为认同的孝道是如何在微观上解决上述代际交换契约的履约问题的。在本文中,孝道一方面提高了下一代的违约成本;另一方面也赋予了上一代人尤其是老年人更多的权力。【10】对于储蓄机制不发达而又频遭灾害和饥荒的古代社会而言,孝道的推行将有助于提高后代人对前一代人的回报水平,激励前一代人向其后代作出更多的代际转移,进而提高经济的总福利水平。换言之,孝道提高了“储蓄”的回报率,激励人们增加储蓄,从而提高了社会总产出。【11】本文认为,以中国为代表的东方文明之所以能够在相当长的一段时间内走在西方的前面,【12】在某种程度上是因为其独特的孝道文化及与之配套的政治经济结构能够比较有效地解决储蓄或者代际物品转移难题。

进一步,我们证明,孝道不仅能够通过社会认同和确立家庭权力结构来促进储蓄和经济增长,而且作为一种均衡,能够满足统治者和家庭的激励相容约束。在我们的模型中,统治者面临一个权衡取舍,即将劳动力资源配置于生产还是战争,并且最优的决策取决于国家所面临的外部竞争环境和内部生产技术。如果外部环境比较和平,并且生产技术更依赖老年人,那么统治者将推行较高的孝道水平;反之,如果战争带来的预期收益更高,或者生产技术更依赖青年人,那么统治者将推行较低的孝道水平。统治者的决策会影响家庭的权力结构,两者的最优策略构成一个斯塔克伯格均衡(Stackelberg Equilibrium)。根据不同经济活动的性质,我们构建了两种均衡:较高孝道水平的农耕经济均衡(Ⅰ类均衡),如中国的汉朝;较低孝道水平的游牧经济均衡(Ⅱ类均衡),如古代匈奴民族。此外,以罗马文明为代表的西方文明则经历了由Ⅰ类均衡向Ⅱ类均衡的转变过程。

本文的贡献在于,一方面揭示了孝道作为一种社会规范对经济增长的作用,有助于我们从一个新的角度理解中国古代社会经济的组织方式;另一方面刻画了不同水平的孝道均衡,有助于我们从经济社会学的角度理解东西方文明分岔和经济绩效差异的基本原因。

有必要提及与本文有关的三类文献:一类是储蓄率内生的最优经济增长模型,如Ramsey、Cass和Koopmans等的研究。【13】与Solow模型中储蓄率外生不同,这类文献大都基于参与人跨期效用最大化来内生决定一个经济的储蓄率,其潜在的假设是存在发达的信贷市场和完备的储蓄机制。而这在古代社会是极不现实的。正如诺思所指出的,“……储蓄正收益的存在同样取决于产权结构。通观历史,收入的储蓄率和资本形成率(实物与人力)通常是极低的,有时甚至为零或负数。产权的保障是储蓄率与资本形成率的一个决定性因素。”【14】本文的一个重点则是讨论在信贷市场极不完备的古代,孝道这样一个独特的“产权”保护机制是如何促进储蓄和资本形成的。另一类文献是关于宗教对经济增长的作用。马克斯·韦伯最早从宗教的角度来解释经济增长,他认为新教伦理中对财富的追求成为近代资本主义的增长动力。【15】这一观点在经济学界引发了很多后续研究,例如,邹恒甫和陈志武等分别通过在跨期效用函数中加入财富以及在效用函数中加入相对社会地位的方式模型化了韦伯的思想,【16】后来Barro和McCleary利用跨国数据证实了宗教信仰与经济增长之间存在正相关关系。【17】上述研究主要聚焦于西方宗教与经济增长的关系,但是关于东方宗教与经济增长关系的文献却极为少见。并且,与上述文献不同,本文的切人点是代际交换契约的履约问题。【18】最后一类则是关于文明分岔的文献。这类文献大都集中于讨论18世纪以来东西方文明发展的显著分岔,如彭慕兰等;【19】与此相关的一个话题是“李约瑟之谜”:即曾经长期走在西欧前面的古代中国,为什么没有产生类似工业革命的大规模技术和制度突破,如戴蒙德、Elvin、黄仁宇、姚洋等的研究。【20】与这类文献不同,本文着重要回答的是古代中国为什么能长期走在西欧的前面。我们认为对这个问题的回答更具基础性,有助于从一个新的角度来理解文明分岔,甚至是求解“李约瑟之谜”。

本文余下部分的结构安排如下:第二部分,在回顾相关文献的基础上讨论代际交换契约的性质和解决方法,然后建立一个简单模型,分析统治者推行孝道介入代际交换契约的机理;第三部分,考察统治者推行孝道和家庭接受孝道面临的权衡,并刻画了两类孝道均衡;第四部分,列举部分史实,佐证本文的主要观点;最后是结论性评论。

二、代际交换契约与孝道

(一)代际交换契约的性质

经济增长的核心问题是维持一定的储蓄率,而在信贷市场缺乏的古代,家庭内部的代际物品转移成为主要的储蓄方式。家庭代际物品转移的主要内容包括:每个家庭内部在上一代人和下一代人之间进行的人力资本投资、物质资本馈赠或借贷,具体表现为对儿童的抚养和老人的照顾等。Rangel总结了代际交换的五个特征:代际交换(或代际转移)以跨期叠代(overlapping generation)的方式循环发生;每一代都需要决定转移的水平和质量;一旦投资做出,后代将从中受益;在后代尚未出生时,前后代之间不能达成有约束力的协议来确保前代的投资回收;组织身份不可出售,即个体一出生就确定了身份。【21】代际交换的这些特征决定了它不能简单地靠市场方式来解决,因为市场无法解决代际交换通常存在的两个难题。首先是事后的承诺问题,即下一代在得到上一代的转移物品之后,可能会拒绝对上一代进行回馈或者对再下一代进行转移。这是典型的事后道德风险问题,在现实中表现为青年人拒绝赡养老人。另一个问题是转移本身的可证实性问题,因为代际交换发生在家庭内部,转移的水平和质量往往是可观察但是不可证实的(observable butnonverifiable),这使得第三方监督变得非常困难。这属于契约的不完备问题,在现实中表现为青年人拖延赡养资金,甚至虐待老年人。一旦上一代人预见到代际契约的履约问题,就会拒绝或者减少代际交换的水平和质量。

面对这些难题,Cremer和Kandori指出,代际博弈可以在一定条件下解决代际交换的实施问题。【22】他们认为,只要参与者足够耐心或者生存时间足够长,在OLG框架下仍能得到合作解,无名氏定理(Folk Theorem)仍然成立。Hammond通过一个“养老金博弈”模型证明了类似的结论。【23】Rangel则把代际转移物品按照支付的方向分为前向转移(forward intergenerational transfers)和后向转移(backward intergenerational transfers),指出在代际博弈中如果单纯考察前向转移物品,就不会有人有激励去提供,但是如果和后向转移物品结合起来,就可以支持一个有效率的前向转移物品;对后向转移物品的强制性提供将会挤出前向转移物品。代际博弈的思路在一定程度上解释了代际交换契约的实施问题,但是这些实施机制存在着诸多不足。比如,Cremer的机制是让后代惩罚违约的前代,但由于代际交换一般仅在相连的世代之间可以观察,因此靠后代的后代惩罚背离者的思路,面临着信息上的限制,会导致均衡不稳定。【24】Kandori的思路要求上下代人间的互动时间足够长,因此也存在类似的问题。Rangel的思路则不能避免多重均衡的问题,即违约、履约和随机履约在无限重复博弈下都可以成为均衡,导致预测困难。此外,从某种程度上说,代际博弈的思路处理的是离散的转移水平的实施问题,对连续的转移尚缺乏分析。

在现实中,以利他主义(altruism)为主要内容的伦理规范可以在一定程度上帮助我们走出这种困境。父母对子女的关爱激励父母做出更多的前向转移,子女对父母的孝顺则驱使子女做出更多的后向转移。Bendor和Mookherjee指出,这种伦理规范的存在和维系一般有三种方式:一是被决策者自身内化(internalization),成为自己效用的一部分,即如果人们认为对父母孝顺会给自己带来更多福利,人们就会选择更多的后向转移;二是由那些因规范被破坏而受害的人来惩罚施害者;三是由第三方通过某种制度来间接实施违约惩罚,使人们处于合作的均衡路径上。【25】本文的贡献之一正是在一个相对统一的框架下将这三种方式予以结合,来刻画孝道有助于代际契约履行的具体机制。

(二)孝道在代际交换契约中的实现机制

考虑一个简单经济。该经济由众多无限期界生存的家庭组成,每个家庭都具有跨期叠代的人口结构。在每一期t,一个新成员出生,进入该家庭,称为第t代。第t代在该家庭中存活三期:t期(幼年期)、t+1期(成年期)和t+2(老年期),其中t=1,2,3,…,n。人们在幼年期没有生产能力,需要依靠上一代的抚养;在成年期,人们具备了生产能力,可以提供1单位的劳动;到了老年期,人们丧失了生产能力,需要得到处于成年期的后辈的赡养。为了便于讨论,我们仅考察两期模型,即只包括老年人和青年人,不包括儿童。

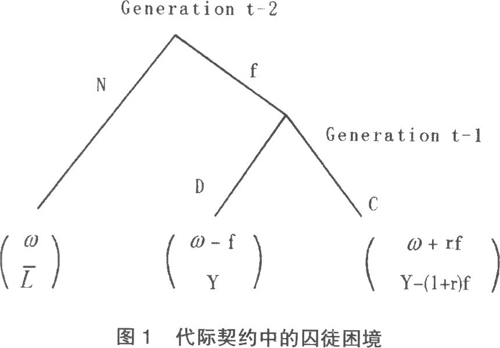

假设不存在储蓄技术和借贷市场,那么我们可以把这个代际关系理解成一个融资契约。在这个融资契约中,处于幼年的那一代需要从业已成年的上一代借入一定的代际转移物品,来形成自己在成年期的生产能力;到了成年期,这一代要以后向转移的形式向处于老年期的上一代偿还以前借入的前向转移物品。但是,如前所述,这种融资契约总是不完备的,即关于前向或后向转移物品的内容、形式和质量对缔约双方是可观察但不可证实的,或者根本就无法描述(indescribable),或者即便可证实,在没有第三方实施的前提下,下一代会有违约的激励。预见到这一点,上一代将会选择低水平的前向转移,或者干脆不做任何转移,此时经济将处于低水平均衡。这实际上是一个囚徒困境(如图1)。假设ω为初始禀赋,f表示上一代人对下一代人的投资,形成生产能力L=L+ηf,其中L>0,η>1,前者可以理解为原始劳动力,后者可以理解为人力资本。暂时假设产出Y=L,并且不考虑贴现问题。与代际契约对应,我们把“孝道”定义为下一代对“借入”的f,按潜在利率或机会成本r对上一代偿还(1+r)f。博弈树上的N表示老一代(t-2代)不借出转移物品,f表示借出转移物品,C表示下一代(t-1代)履行承诺,D表示违约。显然,在这个博弈中,对于第t-1代人而言,选择“违约”(D)是其优势策略。预见到这一点,第t-2代人就会选择不进行代际交换,因此(N,D)是唯一的纳什均衡。然而,如果双方遵守借贷契约,合作产生的总收益要高于纳什均衡的总收益,即(ω+rf)+[Y-(1+r)f]>ω+L。

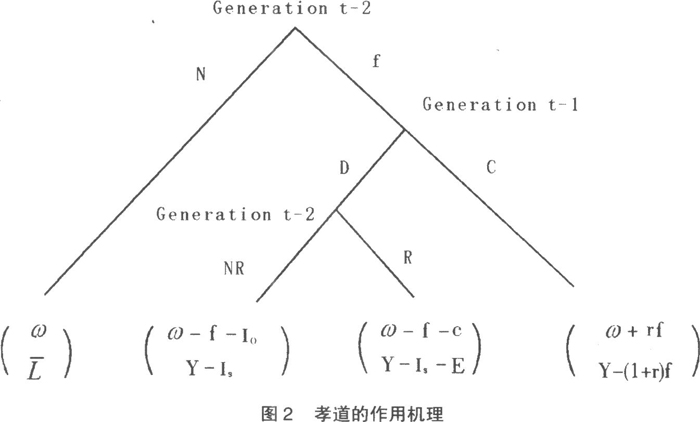

解决这一囚徒困境需要某种制度安排。在中国古代,这是通过推行以“孝道”为核心的社会规范来实现的,集中体现在推行以孝道为基本价值观的儒家文化,从而在全社会形成对孝行的广泛“认同”。这种认同不仅要求每个人将尽孝作为一种义务,在行动上“善事父母”,还应是发自内心的“尊敬”,履行孝道将带来某种满足感;同时对任何不孝行为,每个人都应加以谴责和摒弃。借鉴Akerlof和Kranton对认同的经济学处理,【26】我们在这里将孝道看作是对孝行的认同(identity),其经济学含义是:第t-1代应当遵守与第t-2代所达成的代际交换契约,即按照期望的水平赡养父母;任何人如果违约或者观察到别人违约都会产生一种负效用。因此这种认同表示的是对自己和他人行为的认知。【27】具体假设,当参与人自己违背这种认同时,会产生负效用-ls;如果观察到他人违背这种认同,将产生负效用。又假设针对他人违背孝道的行为,个人可以采取行动惩罚违背者,其成本为C,在造成违背者的损失-E的同时,避免了自己的认同损失。加入作为认同的孝道之后,我们得到了新的博弈树(图2),其中NR表示不实施惩罚,R表示实施惩罚。

考察这一动态博弈,我们可以发现,对于第t-2代人来说,只要惩罚的成本足够小,同时对于第t-1代人来说,只要遵守契约的收益Y-(1+r)f大于违约的收益Y—Is-E,双方合作的均衡就会出现。因此,我们得到命题1。命题1:当孝道以社会认同的方式介入代际契约时,存在一个合作均衡。在合作均衡中,第t-2代人向第t-1代人提供后向转移物品f,

后者在下一期向前者偿还前向转移物品(1+r)f。具体来说:

命题1的结论(1)给出了合作均衡出现的条件,即当第t-2代人有激励惩罚不孝行为且第t-1代人因不孝而遭受的惩罚大于不孝而带来的收益时,孝道将作为均衡解而出现。命题1的结论(2)表明了对孝道的认同是如何影响着这个动态博弈的均衡结果,即实现孝道的概率q是惩罚成本c、自我认同损失Is、他人的认同损失I。、惩罚力度E和潜在利率r的函数。具体地说,其他条件不变,惩罚成本越小,自我认同损失越大,他人的认同损失越小,惩罚力度越大,或者潜在利率越小,那么孝道出现的概率就越大。

一个有趣的问题是,孝道能否成为一种自我实施(self-enforced)的均衡?似乎就人类的天性而言,代际之间的亲情是孝道产生的基础。但不可否认的是,这种自发形成的规范有其天然的缺陷。在金融市场极不发达的古代,一旦遭遇自然灾害、大规模饥荒,这种自发形成的规范就显得非常脆弱。中外历史不乏这样的例子:当出现严重饥荒时,卖儿鬻女、遗弃老人甚至人人相食等社会现象频繁发生。这是因为,当出现严重饥荒时,物资极为匮乏,生产的潜在回报率r也变得非常之大。根据命题1的结论(2),孝道的出现概率就会降低,甚至无法成为一个均衡。如果这种代际合作中断,古代经济就会停滞、倒退,饥荒和战争就会出现。既然这种自发形成的孝道是不稳定的,那么来自统治者的干预就极有必要。统治者的干预途径可以体现为:通过宣传教育提高人们对孝道行为的认同感,即提高ls或降低1。;通过宗法制度或人事评价和选拔政策降低对不孝者的惩罚成本c,同时提高对不孝行为的惩罚力度E;通过奖励耕种和维护和平,降低代际物品的潜在利率r。从社会福利的角度看,统治者推行孝道的行为在客观上导致了孝道作为一种稳定的均衡出现,有利于物质资本和人力资本的储蓄,有利于经济增长,这些都是孝道的经济价值。有趣的是。不完全契约理论主张通过最优的产权安排来解决事前专用性投资激励不足的问题,【28】而统治者推行孝道的途径之一在于界定家庭内部的权力结构,即通过确立和维护作为老一代人的家长的权力,来保障上一代人对下一代人的投资得到足够的回报,反过来激励上一代人向下一代人多投资。与现代经济中通过法律手段来界定产权不同,古代统治者是通过推广对孝道的认同来界定家长权的。【29】这种方式使得孝道不仅被决策者自身内化,成为下一代人牢不可破的信念,还赋予了上一代人惩罚下一代人不孝行为的权力。

三、孝道的内生决定

前面的分析表明,统治者推行孝道有利于维持合作均衡,促进经济增长。问题是,推行孝道是否符合统治者的利益最大化要求?是否满足家庭的激励相容约束?接下来,我们将重点分析统治者的行为,证明面对不同的外部环境,统治者会选择不同的孝道水平。根据命题l,出现合作均衡的概率由函数q=F(c,Is,l。,E,r)决定,即统治者可以通过选择合适的(c,Is,l。,E,r)来问接决定孝道的实现程度,而这些变量在很大程度上是通过确立家长权来实现的。因此,简便起见,我们不妨滥用一下术语,把合作均衡的出现概率视为家长权的保护程度。一个现实背景是,东西方社会在家长权的保护上呈现出相反的变动趋势。【30】在东方,从汉代到宋明时期,家长权被逐渐推到极致,乃至形成了所谓的“愚孝”,例如“父母在、别异财”,家长甚至对子女拥有生杀大权。而在西方,罗马共和时期的《十二铜表法》虽然规定了家长对子女的绝对的权力(包括生杀大权),但到帝国时期却被废除了。【31】甚至在奥古斯都时期,为了鼓励人们从军,特地规定了“军役特有产”,即如果子女从军,所立军功和奖赏可归其个人所有和支配。我们感兴趣的问题是,原本作为社会规范的孝道,其作用可以平滑跨期消费、延续经济发展,为什么却在东西方出现了不同的演化路径?我们通过一个模型证明本文的主要结论,然后结合史实来回答上述问题。

(一)模型设定

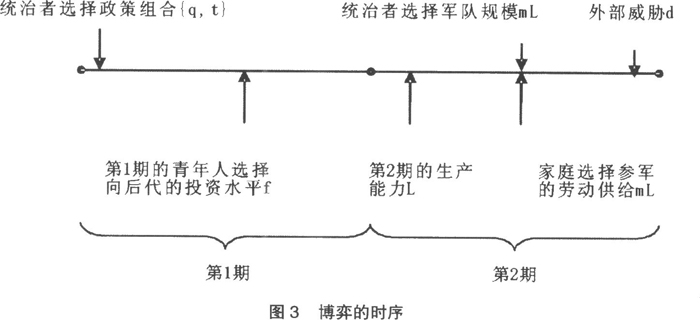

假定在一个经济中,统治者和家庭的博弈持续两期,【32】经济活动包括家庭生产和战争。在第一期,统治者通过一系列的法律、意识形态等方面的正式制度或非正式制度形成某种水平的孝道认同,在模型中简化为选择一个合适的q。与此同时,统治者还将选择一个最优的人头税T,即对每一单位的劳动力征收下单位的税,T∈【0,1】。在第一期,统治者先宣布一个政策组合{q,T}。观察到这个政策组合之后,家庭中的青年人在第一期选择给予后代的前向转移水平f,这将成为第二期的年轻人的生产能力(L=L+ηf)一部分。在第二期,家长(老年人)决定将L单位的青年劳动力中的h部分用于家庭生产,m部分用于参军。家庭的生产函数为Y=AIn(hL),即假定老年人不参加第二期的劳动,但可以贡献其知识和经验,这体现为技术参数A(A>0),因此对于不同的生产技术,A也将有所不同(后文将讨论)。同样在第二期,统治者出于维护统治的需要,将征召一定规模的军队来进行战争。假设战争的纯收益为d,且d服从[0,2D]的均匀分布。因此,统治者将成为参军劳动力的需求者,而无数个家庭则成为参军劳动力的供给者。统治者征召军队需要向参军者支付军饷(或工资)或者某种形式的预期报酬W。家庭根据工资水平决定劳动供给。在均衡时,参军劳动力的供求相等,即m+h=1。

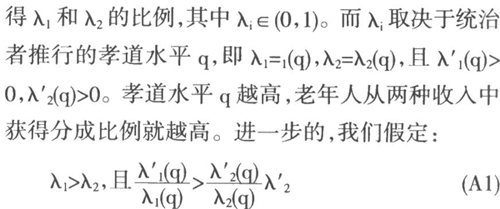

我们假定,即使是在第二期,家庭中的决策者仍是老年人(即第一期中的青年人),其根据自身效用最大化原则来决定家庭中两类活动的劳动力分配。【33】对于家庭生产和参军两种收入,老年人分别获

假设(A1)的经济含义是:如果年轻人从事家庭生产,老年人对其生产活动的监督将更加有效;如果是参军,由于年轻人在外作战,不仅风险很高,而且其产出也难以监督。因而,家庭生产下老年人的相对边际收益更高。

这个模型的时序如图3。

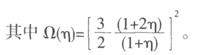

显然,统治者在第1期选择政策{q,T}时,他要预见到家庭会根据该政策来选择代际转移水平f,还要预见到未来面临的威胁d、征召军队时劳动力市场的均衡。老年人在第1期决定向后代的投资水平f时,也要对未来收益做一个预期。为了简便,不考虑贴现率,令老年人的跨期效用函数U=u(C1)+Eu(C2)=C1+C2,其中1和2分别表示第一期和第二期,u(C1)表示在第一期作为青年人从当期消费中获得的效用,u(C2)表示在第二期作为老年人从当期消费中获得的效用。这是一个复合型的斯塔克伯格模型,因此我们采用逆向归纳法求解。

(二)均衡

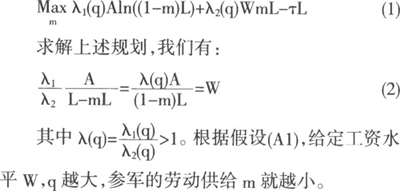

先考虑第二期的优化问题。在第二期,老年人将根据自身效用最大化原则来分配家庭生产和参军的劳动供给,他的问题是:

现在来看统治者的决策问题。统治者的收益来自两个方面:一是来自对国内产出的征税;二是对周边其他国家的掠夺或者抵御外来侵略。无论是对国内征税还是对外战争,都需要征召一定规模的军队,并对参军劳动力支付军饷W。简单地说,统治者需要在“剑与犁”之间权衡取舍。因此,他的问题是:

![]()

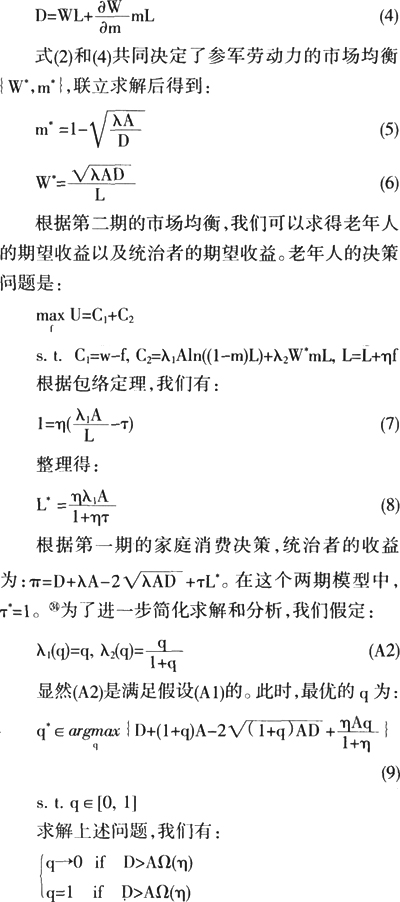

其中m除了表示家庭对参军劳动的供给比例外,在这里还表示为统治者在军事竞争中获胜的概率。因为家庭参军的劳动力越多,军队规模越庞大,在军事竞争中越是容易获胜。D是统治者赢得军事竞争后所带来的期望收益,可以理解为统治者的未来税收,或者敌国的可掠夺资源,也可以理解为本国所受到的威胁,因为威胁越大,潜在的损失也就越大,赢得军事竞争后所带来的收益也越大。T是人头税,且T=TL。根据式(3),我们得到一阶条件:

命题2:当军事竞争的平均收益低于某个临界值时![]() 统治者将选择最高水平的孝道(q=1),此时经济将进入“Ⅰ类均衡”;而当军事竞争的平均收益高于某个临界值时

统治者将选择最高水平的孝道(q=1),此时经济将进入“Ⅰ类均衡”;而当军事竞争的平均收益高于某个临界值时![]() ,统治者将选择最低水平的孝道(q→0),此时经济将进入“Ⅱ类均衡”。

,统治者将选择最低水平的孝道(q→0),此时经济将进入“Ⅱ类均衡”。

命题2背后的逻辑是非常直观:首先,给定生产技术A,D越大,意味着参与外部竞争的期望收益越大,就需要征召大规模的军队。如果在事前选择一个较高的q,根据式(6)将推高工资水平W,从而提高征召成本。事实上,这里存在着这样一个关键的权衡:一方面,推行孝道将提高其征召军队的成本;另一方面,推行孝道又会提高其产出水平,从而提高税收收益。因此,如果外部存在强大的竞争者,统治者需要投入足够的军队与之竞争,那么其在第一期推行孝道的激励就会削弱,甚至因为前者成本过高而选择低水平孝道。其次,给定D,若A越大,出现![]() 的可能性就越大,那么统治者推行孝道的可能性就越大。根据本文的假设,A表示经济中老年人的经验和知识的价值。因此,A越大,表明该经济中的生产技术越能发挥老年人的价值,即老年人就越具有某种比较优势,此时推行孝道对老年人的投资激励就越强,社会总产出就越多,从而统治者得到的税收也越多,这反过来也为统治者推行孝道提供了激励。

的可能性就越大,那么统治者推行孝道的可能性就越大。根据本文的假设,A表示经济中老年人的经验和知识的价值。因此,A越大,表明该经济中的生产技术越能发挥老年人的价值,即老年人就越具有某种比较优势,此时推行孝道对老年人的投资激励就越强,社会总产出就越多,从而统治者得到的税收也越多,这反过来也为统治者推行孝道提供了激励。

我们的分析表明,有两个因素在影响着统治者对孝道的选择:一是外部威胁或可掠夺资源D,这往往由一个文明所处的地缘政治条件决定;二是本国的生产技术,具体来说就是本国生产技术中老年人的比较优势A。这使得命题2具有可检验的意蕴,并且有助于解释不同文明的演化和分岔。对于一个A相对较大的文明(如农耕文明)而言,推行孝道具有较强的福利效应,使经济得以可持续,并且由于孝道的税收效应,统治者无须发动对外掠夺就可以获得长期收益。可以推断,在这个经济中,推行孝道、“修文德以服远”是其最优策略。并且,如果没有外来侵略,这个经济将长期持续在“Ⅰ类均衡”的轨道上。相反,对于一个A相对较小的文明f如游牧文明)而言,推行孝道的边际福利改进就不大,此时要保持经济的可持续发展,就需要不断的从外部进行“补贴”,即不断对外掠夺,而这反过来强化了年轻人的比较优势,更难以实施孝道。可以推断,在这个经济中,频繁地发动对外掠夺是其最优策略,经济将进入“Ⅱ类均衡”的轨道。

四、历史事实与解释【35】

尽管本文的结论来自理论模型,但是我们得出了可检验的经济含义。下面,我们将通过列举部分历史事实来证明本文的结论。

(一)先秦与汉代的孝道

从中国古代历史上看,孝道始于夏、商,盛于西周时期。早在文王之时,周人的孝道观既已形成。【36】例如,《诗经》、《礼记》中记载了大量周朝君王恪守孝行的例子,而且孝道被列为向万民施以正面教育的“六行”之一,如有不孝者,刑罚加诸其身。【37】到了春秋时代,孝道开始出现动摇,出现了孔子所诟病的“礼崩乐坏”,“臣弑其君者有之,子弑其父者有之”。【38】到了战国时代,礼乐文明解体,原本体现孝道和宗法思想的冠礼、婚礼、丧葬礼、祭礼等均遭到了破坏。【39】

到了西汉时期,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,使儒学成为官学,作为儒家思想核心的孝道也成为上至王公贵族、朝廷大臣,下至黎民庶人所共同遵守的伦理规范,孝道治国进入全面实施阶段。自武帝之后的汉代统治者推行孝道的主要方式包括:(1)继续执行汉初奖励孝道的政策,形成孝道教化的基层组织。例如,两汉先后共34次赏赐孝悌力田,突出老人在家庭与社会上的地位,形成尊老、孝顺的社会风气。(2)举孝廉,构建汉王朝统治机构体系。自汉武帝后,以“孝”为主要标准的察举制成为定制。据统计,察举孝廉的人数,西汉每年约为260人,东汉永元新规定前每年约189人,新规定后每年约228人,整个汉代共举孝廉约74000多人。【40】(3)将孝道列为汉代学校教育的主要内容。汉代的官学,凡入学受业的弟子,除学习“五经”之外,还要学习《孝经》。在私学方面,学生必须接受《论语》、《孝经》的学习和教育,才能人仕为吏,或在社会上谋求职业,或入太学深造。【41】(4)引孝入律,从法律上体现孝的精神。汉武帝“独尊儒术”后,“不孝”被列为大罪之一,凡被定刑者,要“斩首枭之”。自汉武帝以后,历代王朝都把儒家思想作为治国理政、教化万民的基本方针,孝道也成为全社会的核心价值。与此同时,古代中国的家长权也被一步步强化,突出体现在对子女财产权和人身权的限制上。以这样的微观结构为基础,中国成为世界上唯一一个以相对稳定的社会经济结构延绵数千年的国家,而长期走在世界的前面,【42】形成了一种特殊的“超稳定”结构。【43】同时,以儒家思想为圭臬的汉民族在对外关系上似乎更倾向于修文德以服远,而不是诉诸武力征伐。因此,尽管帝国在此后相当长的一段时间内一直面临着来自北方游牧民族的侵袭,但除了西汉、东汉时曾进行主动出击外,此后的王朝基本上采取战略防御的方针。

根据命题2,孝道在先秦时期衰落的原因在于,在诸侯争霸时期,各国统治者面临严重的战争威胁,此时军事竞争的平均收益D非常高,而且青年人在战争中的比较优势得到凸显,反过来老年人在家庭生产中的比较优势被严重弱化,因此统治者推行孝道的期望收益相对很低。秦始皇统一中国,对内废分封、立郡县,对外修建长城、北御匈奴,大大降低了帝国内外部各种潜在的威胁。从此,中国封建王朝的统治者们,不再像古代西欧各国相互争雄而朝不保夕,他们可以施行更为长远的治国安邦的计划,来保证长期收益最大化。所以,到了西汉初期,政治稳定,特别是经历了“文景之治”后,发展农业生产的要求提高了老年人的人力资本的相对重要性,而战争需求的下降则减少了青年人的相对重要性,因此西汉王朝在此时空前强化儒家孝道是当时的最优选择。事实上,西汉对孝道的推崇,一定程度上确保了“储蓄”的效率,从而实现了经济的快速增长。【44】在某种程度上,自汉以后的中国文明实际上进入了本文所说的“Ⅰ类均衡”。

(二)中原文明与其他文明的比较

孝道与军事竞争之间的紧张关系不光存在于古代中原文明的演进历程中,还在其他文明的发展中得到一定程度的体现。比较典型的是匈奴游牧文明和罗马文明。下面,我们通过史实来阐述不同文明的孝道水平及其演变原因。

1.匈奴游牧文明侧引

公元前3世纪后半叶,匈奴成为中国北方草原上一支统一的、强大的民族,并以“好战”、“侵略成性”而著称。我们认为,这与其游牧的生产方式和独特的“社会规范”尤其是其家庭内的代际关系有着内在的关联。据《史记·匈奴列传》记载:“f匈奴l壮者食肥美,老者食其馀。贵壮健,贱老弱。”匈奴民族的这一特征与汉民族形成了鲜明的对照:匈奴民族“好战”、“俗贱老”,而汉民族“远人不服则修文德以来之”,推崇孝道。

匈奴与汉朝的对比从另一个方面验证了本文的逻辑。由于匈奴独特的游牧生产技术,老年人的比较优势相对较小,年轻人的比较优势相对较大,孝道的微观基础也就相对较弱。在这样的条件下,推行孝道相对来说成本较大。相反,如果利用年轻人的比较优势,发动对外掠夺,则可以在一定程度上弥补老年人投资于后代激励不足、导致经济短期化的缺陷。而汉民族生产生活于黄河中下游地区,形成了独特的农耕文明。农耕文明中老年人由于其掌握的农业生产知识和技术而在生产中具有较大的比较优势,这为孝道奠定了潜在的经济基础,因而更重视内敛式发展而不是外延式扩张。由此,匈奴民族进入了本文所说的“Ⅱ类均衡”:越是“好战”,越不重视孝道,老年人的投资激励就越不足。经济就难以长期化,就越是要对外掠夺以延续生存。最终,匈奴在持续多年的战争和内讧中逐步分崩离析。

2.罗马文明侧引

在罗马共和国(前510—前27年)早期,与当时的古中国社会一样,农业是经济中最主要的生产活动。【45】与之相伴随的是古罗马家庭中的绝对父权,这主要体现为公元前449年前后颁布的《十二铜表法》。该法规定古罗马家庭的家长权具有以下特征:(1)绝对性,即家长对子女是权力关系,对子女操有生杀予夺的权力;(2)排他性,即一个家庭中唯家长一人享有家长权;(3)终身性。【46】然而,由于罗马共和国特殊的地理位置,其发展过程中一直面临着三个方向的威胁:“一是今日法国南部和意大利北部的伊达拉里亚人和高卢人;二是占据罗马城以南,从卡普亚到路卡尼亚一带的萨姆尼特人,以及占领意大利最南部即意大利半岛靴尖部分的希腊人;三是海上强国迦太基。”【47】为此罗马人发动了一系列旷日持久的战争。战争的一个直接后果就是提高了年轻人在家庭中的谈判力,同时削弱了父权的绝对地位。这主要表现在以下几个方面:(1)统治者格外重视军队,不断增加军饷;(2)通过立法的手段保护作为军队主体的年轻人的财产权,规定了军役特有产制度,即家子在服役中取得的财产,如饷金、奖赏、分得的战利品等均归其本人所有,可以任意使用、收益和处分;(3)废除了家长对子女的生杀权,还规定家长出卖其子三次的就丧失家长权;(4)家长权也不再被视为仅仅是权力、权利,同时还被认为负有义务,例如法律规定家长有义务为出嫁的女儿设定嫁资。【48】通过这些立法实践,罗马帝国逐步消解了家庭中的绝对父权,也为军队兵源的充足提供了条件。而为了维持庞大的军饷和满足军队的需求,罗马帝国频繁发动战争、对周边进一步征服和掠夺成为一种选择。此后,由于财政紧张,战线过长,经济萧条,兵源枯竭,社会动荡不安,在日耳曼人和匈奴人的冲击下日渐解体是可想而知的。【49】罗马文明的故事在一定程度上展示了本文所讨论的由“Ⅰ类均衡”因受到外来军事威胁而逐步走向“Ⅱ类均衡”的情形,体现了外部环境变化导致孝道水平变化以及治理模式改变的复杂过程,同样验证了本文的逻辑。

五、结论

本文从代际交换契约的性质人手,研究儒家孝道这一特殊的社会规范的作用、形成和维持的内在机理。我们认为,在缺乏储蓄技术和信贷市场的古代自然经济社会中,家庭会以内部代际物品转移的形式来进行储蓄,平滑消费,应对不确定性。然而,代际交换契约天然地存在难以证实、容易违约的问题,这种履约问题将影响到上一代人对下一代的投资激励,需要进行适当的制度安排来对之进行规避。以孝为内容的社会规范正是应这种需求而产生的。本文刻画了孝道影响人们行为的内在方式,讨论了孝道实施的可行条件。我们认为,孝道实际上是一种变相的储蓄机制,是对纵向代际交易产权的保护,对于经济的可持续增长具有重要意义。由于代际交换契约和孝道本身的特性,其实施需要统治者进行一定程度的干预。而统治者的干预则面临着两方面的权衡:一方面推行孝道可以给统治者增加社会总产出和税收,但另一方面又提高了其征召军队和对外竞争的成本。我们认为,统治者所面临的内外部环境和本国的生产技术影响着这种权衡。当统治者面临较强的外部威胁时,其推行孝道的激励就会下降。当生产技术更加偏爱于青年人时,统治者推行孝道的激励也会不足。以此为基础,本文描述了古代社会经济增长的两种均衡:“Ⅰ类均衡”和“Ⅱ类均衡”。通过梳理历史,我们认为古代中原文明是“Ⅰ类均衡”的典型,匈奴游牧文明是“Ⅱ类均衡”的典型,而罗马文明则经历了由“Ⅰ类均衡”转向“Ⅱ类均衡”的过程。

一个比较有趣的问题是,既然孝道提高了均衡产出,为什么曾一度走在前面的中国文明却在近代落后了?儒家孝道对中国长期经济增长是否存在负面效应?根据本文的逻辑,我们猜想可能有如下几个原因:首先,孝道赋予老年人更多的权力,这是与当时体力劳动占主导地位的农耕时代相适应的。和其他劳动(长途贸易)相比,农耕技术下的体力劳动容易监督,激励扭曲效应并不显著。但是随着技术的进步和经济的发展,这种体力劳动在生产中的重要性在日渐下降,脑力劳动和其他经济活动如贸易的重要性在上升,监督也变得越发困难,激励扭曲的损失也在随之增大。其次,孝道虽然提高了纵向代际交易的效率,从而间接提高了经济的储蓄率,但是却不利于横向交易的发展。“父母在,不远游”,中国古代社会的重农抑商与孝道政治是内在一致的。最后,孝道虽然提高了经济的储蓄率,但在当时的条件下,储蓄率的提高却是以人口增长的方式实现的。我们猜想,人口增长的结果是导致过高的人地比例,根据姚洋的结论,【50】过高的人地比例是中国长期处于高水平陷阱的重要原因。对这些猜想的论证留待未来的研究。

当然,由于本文试图从一个简单的社会现象着手论述一个宏大的主题,在论证过程中难免受到史料不足的限制,甚至本文的个别命题还有待于更多历史事实的检验。儒家孝道对中国长期经济增长的负面效应,以及孝道对于公共治理的含义,我们会在后续研究中继续深入探讨。但我们希望本文的方法可以为理解代际之间的社会规范以及这一规范与经济增长和社会治理之间的关系提供一个新的视角。

*本文是根据第一作者博士学位论文第四章修改而成。感谢厉以宁教授、周黎安教授、孔繁敏副教授、钱津研究员、沈吉博士、郝阳博士和庄小霞博士等。本研究得到教育部新世纪优秀人才项目的资助。感谢匿名审稿人的宝贵意见。当然,文责自负。

注释:

【1】道格拉斯·诺斯、罗伯斯·托马斯:《西方世界的兴起》,厉以平、蔡磊译,北京:华夏出版社,2009年。

【2】卡尔·A.魏特夫:《东方专制主义——对于集权力量的比较研究》,徐式谷等译,北京:中国社会科学出版社,1989年。

【3】马克斯·韦伯:《儒教与道教》,洪天富译,南京:江苏人民出版社,2003年。

【4】斯塔夫里阿诺斯:《全球通史:从史前史到21世纪》,董书慧等译,北京:北京大学出版社,2005年。

【5】Tu We-Ming,Centrality and Commonality:A n Essay onConfucian Religiousness,New York:State University of New YorkPress,1989;任继愈:《论儒教的形成》,《中国社会科学》1980年第1期。

【6】子曰:“夫孝,德之本也,故教之所由生也。”(参见《孝经·开宗明义章第一》,胡平生译注:《孝经译注》,北京:中华书局,1999年,第1页)

【7】R.Snlow,”A Contribution to the Theory of EconomicGrowth”,The Quonerly Journal of Economics,vol.70,no.l,1956,PP.65-94.

【8】参见《孟子·万章上》,杨伯峻译注:《孟子译注》上册,

北京:中华书局,1988年,第215页。

【9】George A.Akerlof and Rachel E.Kranton,”Economicsand Identity”,The Quartly Journal of Economics,vol.115,no.3,2000,PP.715-753.

【10】正如韦伯所说,“在一个家产制国家里,子女对父母的孝被转化到所有的从属关系里。”(参见马克斯·韦伯:《儒教与道教》,第l30页)

【11】需要说明的是,本文的侧重点是讨论孝道对古代社会经济增长的促进作用。至于到了近现代,由于金融市场的发展以及各种养老社会保障的作用,孝道正逐步脱离其作为“储蓄机制”的工具性的一面,而转向以亲情为基础的价值性的一面。

【12】安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,伍晓鹰等译,北京:北京大学出版社,2003年。

【13】Frank Ramsey,”A Mathematical Theory of Savin9″,Economic

Journal,vol.38,no.152,1928,PP.543-559; David Cass,”Optimum Growth in an Aggregative Model of

Capital Accumulation”.Econometrica,vol.34,no.4,1966,PP.833-850;TjallingC.Koopmans,”on the Concept of Optimal Economic Growth”,inThe Economic Approach to Development Planning,Amsterdam:North-Holland,1965.

【14】道格拉斯·C.诺思:《经济史中的结构与变迁》,陈郁、罗华平等译,上海:上海三联书店、上海人民出版社,1994年,第6页。

【15】马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,于晓、陈维纲等译,北京:三联书店,1987年。

【16】Hengfu Zou, “The Spirit of Capitalism and Long-Run Growth”, European Journal of Political Economy, vol. 10, no. 2,1994, pp. 279-293; Hengfu Zou, “The Spirit of Capitalism and Savings Behavior”, Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 28, no. 1, 1995, pp. 131-143; Gurdip Bakshi and Zhiwu Chert, “The Spirit of Capitalism and Stock-Market Prices”, A merican Economic Review, vol. 86, no. 1, 1996, pp. 133-157; H.Cole, G. Mailath and A. Posflewaite, “Social Norms, Savings Behavior, and Growth”, Journal of Political Economy, vol. 100, no.6, 1992, pp. 1092-1125.

【17】Robert Barro and Rachel McCleary,”Religion and Economic Growth across Countries”,A merican Sociological Review,vol.68,no.5,2003,PP.760-781.

【18】陈志武注意到孝道对于代际交易的意义,也指出孝道是儒家为增进代际交易的一种制度设计,并讨论了与金融市场发展之间的关系,但没有讨论孝道实施的机制和统治者推行孝道的激励。详见陈志武:《对儒家文化的金融学反思》,《中国新闻周刊》2006年11月13日。

【19】彭慕兰:《大分流:欧洲、中国及现代世界经济的发展》,史建云译,南京:江苏人民出版社,2003年。

【20】贾雷德·戴蒙德:《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》,谢延光译,上海:上海译文出版社,2006年;Mark Elvin,The Pattern of the Chinese Past,Stanford,California:StanfordUniversity Press,1973;黄仁宇:《资本主义与二十一世纪》,北京:三联书店,1997年;姚洋:《高水平陷阱——李约瑟之谜再考察》,《经济研究》2003年第1期。

【21】Antonio Rangel,”Forward and Backward IntergenerationalGoods:Why Is SOCial Security Good for the Environment?”A merican Economic Review,vol,93,no.3,2003,PP.813-834.

【22】Jacques Cremer,”Cooperation in Ongoing Organizations”,The Quarterty Journal of Economics,vol.101,no.1,1986,PP.33-50;Michihiro Kandori,”Repeated Games Played by Overlapping Cenerations of Players”,Review of Economic Studies,vol.59,no.I,1992,PP.81-92.

【23】Peter Harmnond, “Charity: Altruism or Cooperative Egoism?” in E. Phelps, ed., Altruism, Morality and Economic Theory,New York: Russell Sage, 1975.

【24】Bhaskar分析了存在信息局限(informational constraints)的条件下,代际交换能否实现的问题。在那里,信息局限被假定为后一代仅能观察到紧接相连的前一代的行动,但不能观察到这个前代的前代的行动。Bhaskar指出,在这种信息局限下,不存在纯战略均衡,可以存在混合战略均衡,但是这种混合战略均衡却不是稳健的。详见V. Bhaskar, “Informational Constraints and the Overlapping GEnerations Model: Folk and Anti-Folk Theorems”, Review of Economic Studies, vol. 65, no.I, 1998, pp. 135-149。

【25】Jonathan Bendor and Dilip Mookherjee, “Norms, ThirdParty Sanctions, and Cooperation”, Journal of Law, Economics and Organization, vol. 6, no. 1, 1990, pp. 33-63.

【26】Akerlof和Kranton把认同引入效用函数,其基本原理是:在社会中,人们被分成不同的类型,而不同的类型则对应不同的行为规范。选择成为某个类型的人意味着认同这一类型所对应的行为规范,其行为若违背了这种规范会产生一定的负效用。人们的总效用是这种“负效应”与类型本身带给人的认同效用之和。应用这一思路,他们分析了工作场所的性别歧视、贫困和社会隔离、家庭内的劳动分工等现象,指出这些现象之所以能够作为一种均衡得以持续,不仅仅是因为当事人如果偏离了这些“行为规范”下的均衡,会产生一定的认同损失;还因为别人也是基于认同来预期当事人的行为,如果观察到当事人与“行为规范”不符而不加以制止或惩罚的话,观察者也会产生认同损失。(参见George A. Akerlof and Rachel E. Kranton, “Economics and Identity”, The Quarterly Journal of Economics, vol. 115, no. 3, 2000, pp. 715-753)

【27】关于孝道的具体内容,各学科的解释众说纷纭,比如杨国枢将孝道内容概括为十五项:敬爱双亲、顺从双亲(无违)、谏亲以理(勿陷不义)、事亲以礼、继承志业、显扬亲名、思慕亲情、娱亲以道、使亲无忧、随侍在侧、奉养双亲(养体与养志)、爱护自己、为亲留后、葬之以礼、祀之以礼。(详见杨国枢:《现代社会的新孝道》,叶光辉、杨国枢:《中国人的孝道:心理学的分析》,重庆:重庆大学出版社,2009年,第30页)骆承烈则把孝道概括为“养亲、尊亲、遵亲、礼亲和光亲”。(详见骆承烈:《孝道新解》,《齐鲁学刊》1993年第1期)本文主要从经济学的角度来分析和理解孝道。

【28】Sanford Grossman and Oliver Hart.”The Costs and Benefits of Ownership:A Theory of Vertical and Lateral Integration”,JouFnol of Political Economy,vol.94,no.4,1986,PP.691-719;

杨瑞龙、聂辉华:《不完全契约理论:一个综述》,《经济研究》2006年第2期。

【29】当然,无论东西方,都曾“引孝入律”,即将孝道上升到法律。

【30】韩格理:《父权制、世袭制与孝道:中国与西欧的比较》,陈介玄译,《中国社会与经济》,台北:联经出版事业公司,1990年。

【31】周枏:《罗马法原沦》上册,北京:商务印书馆,2002年,第151页。

【32】在稳态条件下,两期的博弈结果可以推广到无限期。

【33】这是基于这样一个基本事实:无论在东西方,老年人的家长地位总是存在的,所不同的是其家长权的实现程度不同,这种不同在这里就体现为孝道水平的差异。

【34】虽然最优税率为似乎有悖直觉,但这是两期模型的自然结果。在多期乃至无穷期动态下不会出现这种情况,因为上一期多征了税会导致下一期的产出减少。理论上,只要税收的“拉弗曲线”起作用,最优税率就应该严格小于1。由于我们的讨论重点不是最优税率,这不会影响本文的主要结论。

【35】本部分发表时有删减,有兴趣的读者可联系第一作者索要详细史料。

【36】参见康学伟:《先秦孝道研究》,长春:吉林人民出版社,2000年,第56页。

【37】参见《周礼·地官·大司徒》:“以乡三物教万民,而宾兴之。一曰六德:知、仁、圣、义、忠、和;二曰六行:孝、友、婣、娴、任、恤;三曰六艺:礼、乐、射、御、书、数。”(杨天宇:《周礼译注》,上海:上海古籍出版社,2004年,第156页)

【38】《孟子·滕文公下》,杨伯峻译注:《孟子译注》上册。第155页。

【39】参见《韩非子·难二》:“孝子爱亲,百数之一也”(王先慎撰:《韩非子集解》卷15《难二》,钟哲点校,北京:中华书局,2003年,第369页),即所谓真正爱父母的孝子,是百不及一的。韩非子甚至公开主张摒弃以孝道治国的传统,“天下皆以孝悌忠顺之道为是也,而莫知察孝悌忠顺之道而审行之,是以天下乱”。(《韩非子·忠孝》,王先慎撰:《韩非子集解》卷20,第465页)

【40】黄留珠:《汉代的选廉制度》,《唐都学刊》第14卷第1期,1998年。

【41】余从荣、张运华:《汉代推行孝道教化的途径及启示》,《南吕大学学报》2005年第1期。

【42】安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》。

【43】金观涛、刘青峰:《兴盛与危机——论中国封建社会的超稳定结构》,长沙:湖南人民出版社,1984年。

【44】从汉初(前202年)到元始二年(公元2年),西汉人口由汉初的1500万—1800万增长到6000万人,翻了近两番。(参见葛剑雄编著:《中国人口史》,上海:复旦大学出版社,2002年,第375页)

【45】厉以宁:《罗马—拜占庭经济史》(上),北京:商务印书馆,2006年,第47页。

【46】【48】周枏:《罗马法原论》上册,第148-150、151-159页。

【47】厉以宁:《罗马—拜占庭经济史》(上),第32页。

【49】厉以宁:《罗马—拜占庭经济史》(上),第3-4页。

【50】姚洋:《高水平陷阱——李约瑟之谜再考察》,《经济研究》2003年第1期。

来源:《经济史》2012年第2期