明代北边米粮价格的变动

一

在拙著《宋明间白银购买力的变动及其原因》一文[1]中,作者曾经比较宋、元、明三朝以银表示的米价,说明代长江下游或江南的平均米价,每石约值银九钱四分多点,约为宋、元时代平均价格百分之五○左右。因为江南是全国的谷仓,在宋代已经有“苏、常熟,天下足”这句俗语的流行,故那里米价的变动应该可以代表全国米价变动的一般趋势。不过,事实上,由于土地面积的广大,地形的险阻,交通运输的困难,以及其他因素,我国有些地方的米粮供求状况,和价格变动,并不和全国各地完全一致。比方明代北方边境各地,因为驻有大量军队,米粮的价格便常常因求过于供而不像江南那样便宜,其波动的程度也远较国内各地为大。

明朝(1368—1644)统一中国后,蒙古的统治者自大都(即今北京)撤回塞外,但还保有相当雄厚的军事力量,常常给予明帝国的安全以严重的威胁。由于北边国防形势的特殊,明朝政府不得不在北方边境作积极的防御布置。因此,东起鸭绿江,西抵嘉峪关,沿着长城(按长城东起山海关,西迄嘉峪关)的国防线上,先后设置辽东、蓟州、宣府、大同、山西、延绥、宁夏、固原及甘肃九个重镇,合称九边,各设重兵,统以大将。这九个重镇既然都驻有重兵,兵多了,对粮食的需求自然增大。可是,在另外一方面,当日北方沿边各地,由于天然的(例如土壤贫瘠、雨量不足、气候早寒)及人为的(例如战争的破坏)原因,米粮产量却非常有限,故米粮价格常常发生波动。因为米价的波动足以影响边地驻军的生活,故明代文献中有不少关于米价变动的记载。在上述九镇中,我们对于辽东、蓟州、宣府、大同、延绥及甘肃等六镇米粮价格的记载都曾搜集到不少的资料,故在本文中加以初步的整理。

二

为着要探讨明代北方边境米粮价格变动的情况,我们可以沿着北方边境,自东至西,把辽东、蓟州、宣府、大同、延绥及甘肃的米价,分别列举如下。

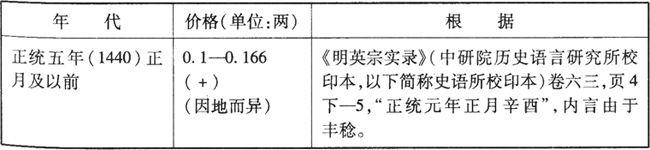

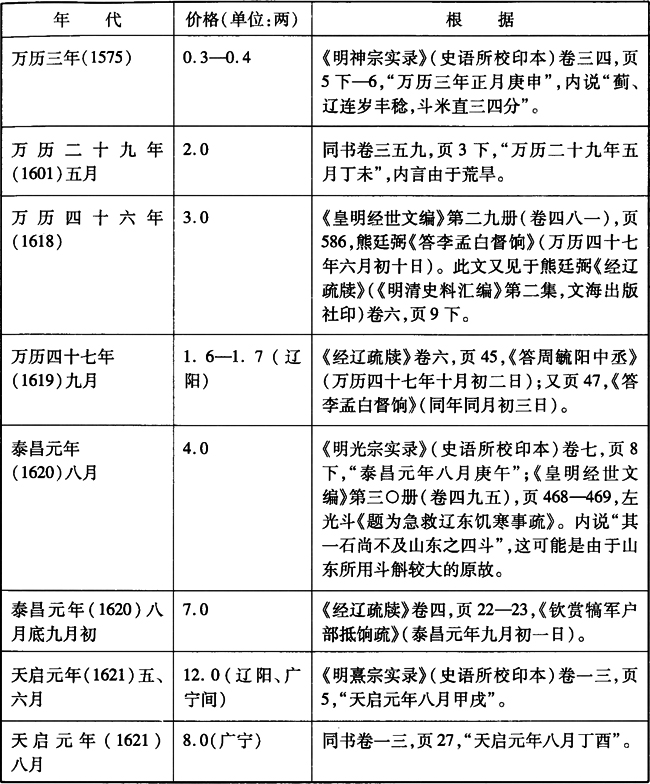

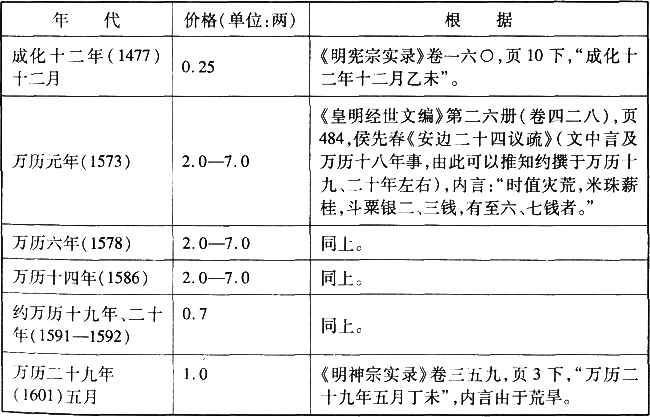

(1)辽东明代辽东的镇守总兵官驻扎广宁城(在今辽宁北镇县西南一百三十里),副兵官驻扎辽阳(今辽宁辽阳县治),[2]其分守地自山海关至鸭绿江口。关于明代辽东的米价,兹撰成下列两表。

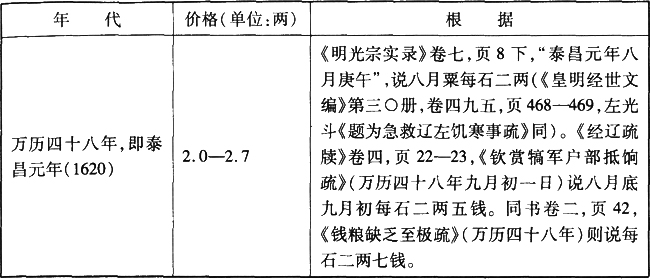

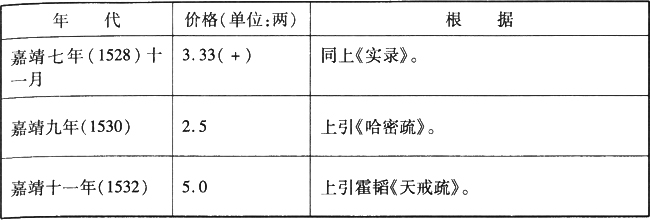

第一表 明代辽东每石米价

续前表

续前表

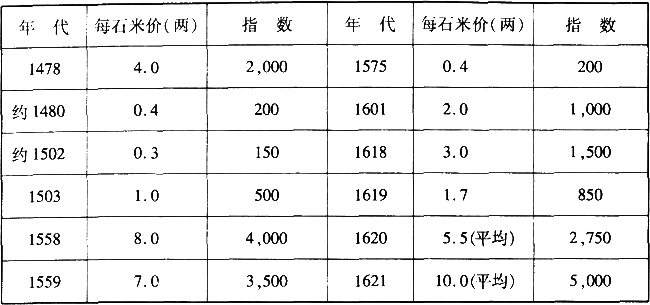

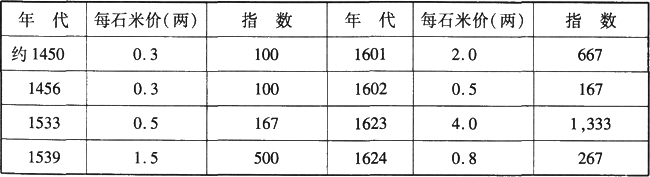

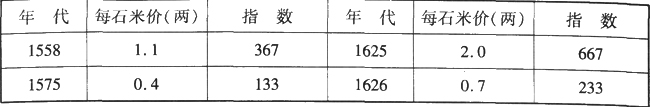

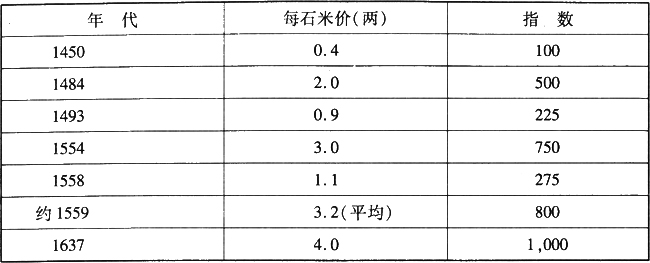

第二表 明代辽东米价指数(基期:1450)

续前表

资料来源:见第一表。1450年米价,以1440年米价来代替。

明代辽东人口消费的粮食,除稻米(大米)外,粟(小米)也非常重要。关于明代辽东的粟价,我们也搜集到一些资料,兹列表如下:

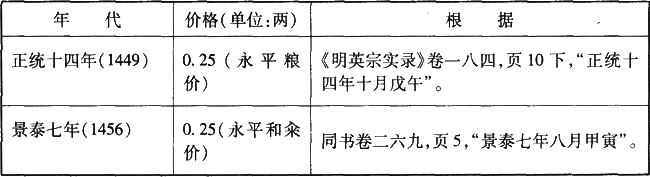

第三表 明代辽东每石粟价

续前表

根据第一、二两表,我们可知明代辽东的米价,自正统年间(1436—1440)至天启初年(1621),虽然一起一伏的变动,但就长期观点来看,显然有长期上涨的趋势。在这将近两个世纪的期间内,有三个米价特别上涨的时期,即成化十四年(1478)(每石银四两),嘉靖三十七、八年(1558—1559)(每石七八两),及万历四十六年(1618)(每石三两)至天启元年(1621)(每石十二两)。这前后三次米价上涨的高峰有后来居上的趋势。换句话说,如以成化十四年的米价为基期,嘉靖三十七、八年为它的两倍,天启元年为它的三倍。复次,就辽东的粟价来说,我们也可以约略看出,万历年间(1573—1620)的价格,约比一个世纪以前的成化年间(1465—1487)高出数倍至十余倍。

(2)蓟州蓟州镇故治在今河北省蓟县,其分守地包括今之河北边外山海关至居庸关的长城。关于明代蓟州的米价,兹撰成第四、五两表。

第四表 明代蓟州每石米价

续前表

第五表 明代蓟州米价指数(基期:1450)

续前表

资料来源:见第四表。1450年米价,以1449年米价来代替。

我们看过第四、五两表之后,可知蓟州的米价,在正统十四年(1449)以后的长期间内,虽然不像辽东米价波动得那么厉害,但在嘉靖(1622–1666)中叶前后,及万历(1573—1620)中叶以后,也向上升涨,其后到了天启三年(1623),以山海关米价为例,更涨至每石售银四两,约为15世纪中叶的十三倍有多。

(3)宣府宣府镇故治在今察哈尔宣化县,[3]其分守地为今察哈尔延庆县至山西大同境的长城。现在把明代宣府的米价,列表如下。

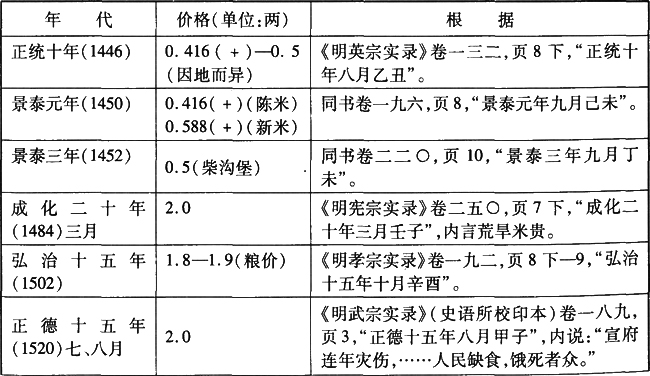

第六表 明代宣府每石米价

续前表

第七表 明代宣府米价指数(基期:1450)

资料来源:见第六表。

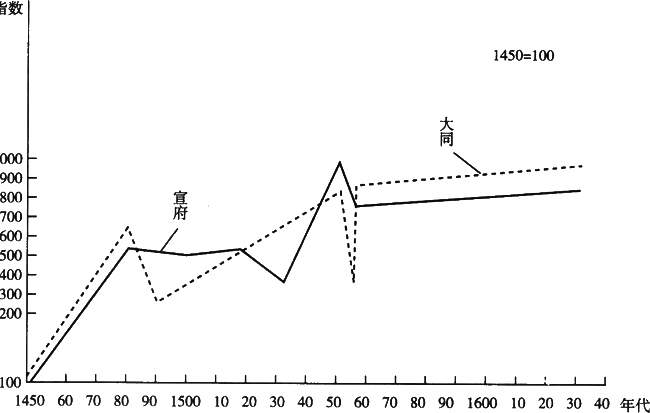

根据第六、七两表,可知明代宣府的米价,在15世纪中叶前后还相当便宜,每石约售银四钱多至五钱左右;但到了15、16世纪间,米价贵时每石要售银二两或将近二两左右;其后到了16世纪中叶及17世纪的30年代,每石米价更高涨至银五两或四两。

(4)大同大同镇故治在今山西省大同县,[4]其分守地为山西边外的长城。关于明代大同的米价,现在根据记载撰成第八、九两表。

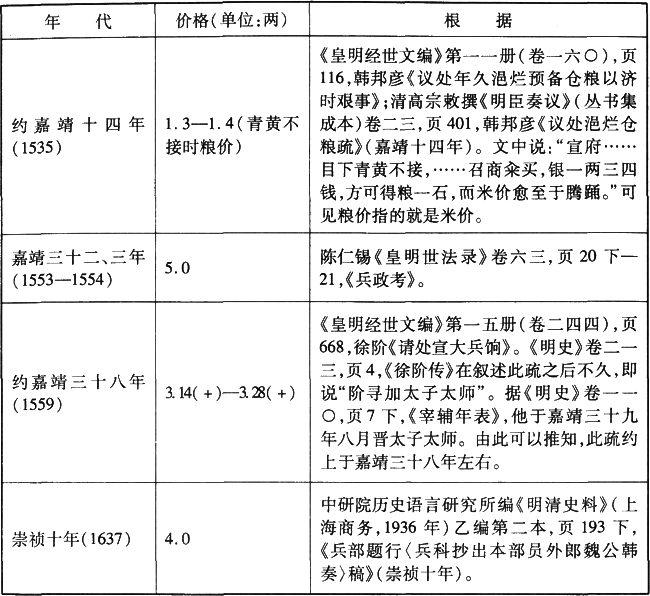

第八表 明代大同每石米价

第九表 明代大同米价指数(基期:1450)

资料来源:见第八表。

第八、九两表告诉我们:明代山西北部大同一带的米价,与宣府米价变动的趋势几乎完全一样。换句话说,大同每石米价,在15世纪中叶约值银四钱,其后有上涨趋势,及16世纪中叶和17世纪的30年代,更上涨至每石售银三两有多或四两。

(5)延绥延绥镇城初在陕西绥德,及成化九年(1473)更向北迁移至陕西榆林,[5]故又名榆林镇,其分守地包括由延安至绥德的陕西北部地区。兹将明代延绥米价,列表如下。

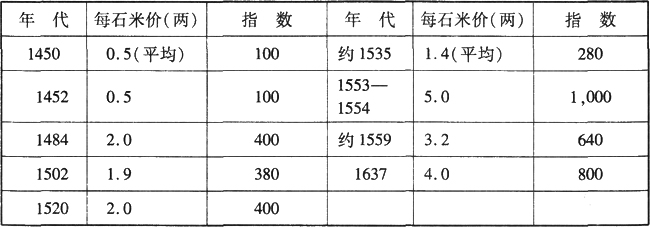

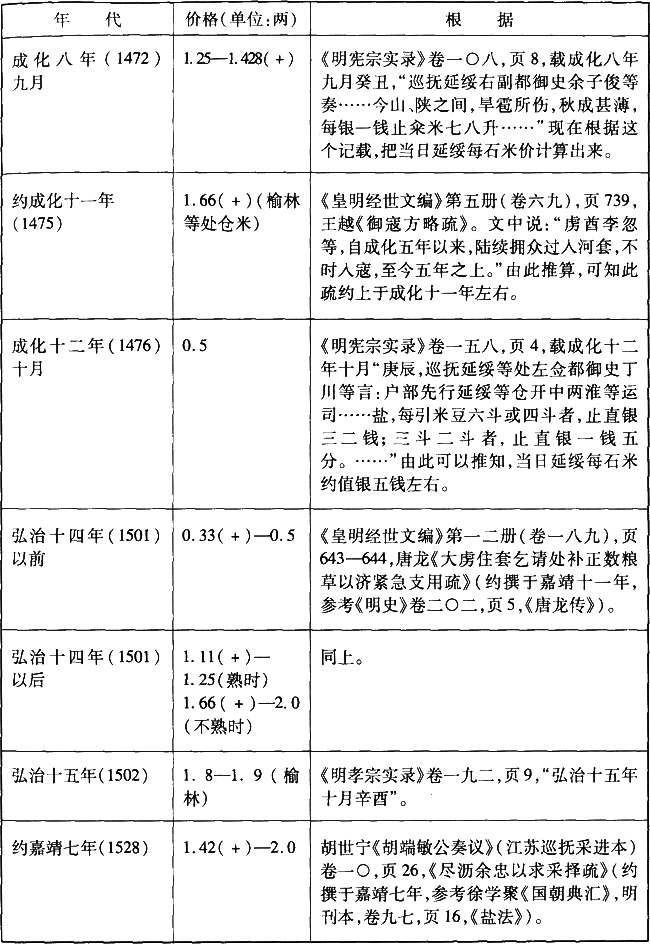

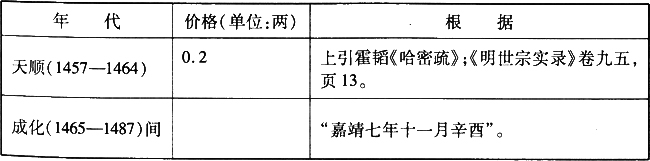

第十表 明代延绥每石米价

续前表

续前表

第十一表 明代延绥米价指数(基期:1450)

资料来源:见第十表。1450年米价,以成化年间(1465–1487)以前米价来代替。

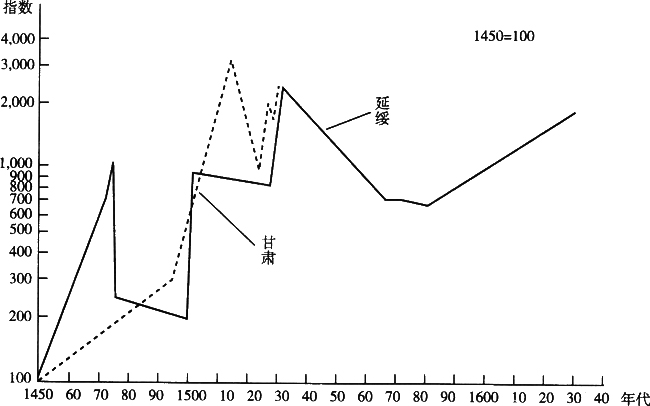

根据以上两表,可知明代延绥的米价,在成化年间(1465—l487)以前,即15世纪中叶左右,低廉到每石售银二钱,其后有涨有落,但到了嘉靖十一年(1532)曾高涨至每石五两,约再过一百年后的崇祯四年(1631)则上涨至每石四两。

(6)甘肃明代甘肃镇的镇守总兵官驻扎甘州城(今甘肃省张掖县),[6]其分守地自庄浪北至嘉峪关,即甘肃西北的长城。关于明代甘肃米价及粟价,兹撰成下列三表。

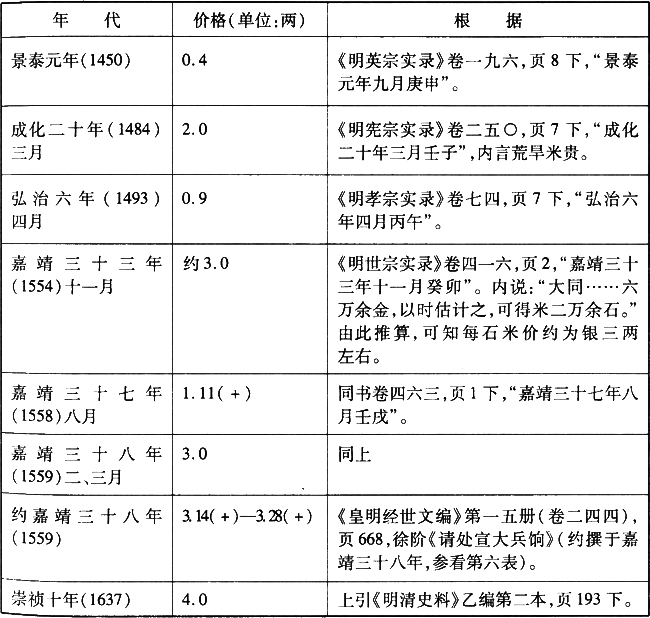

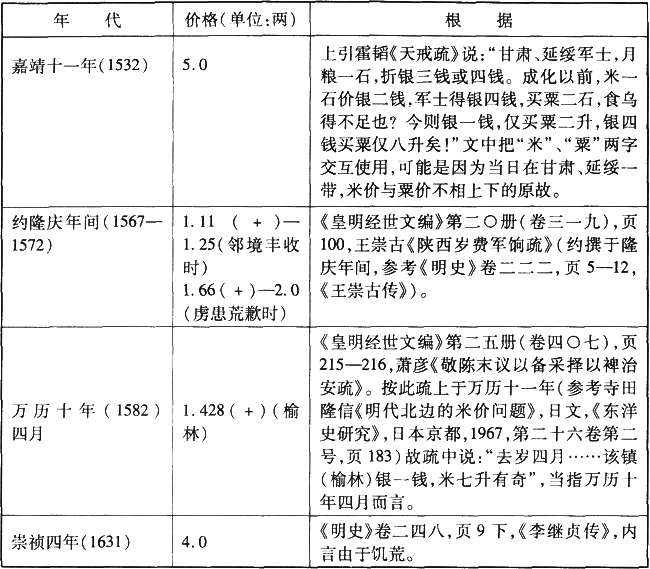

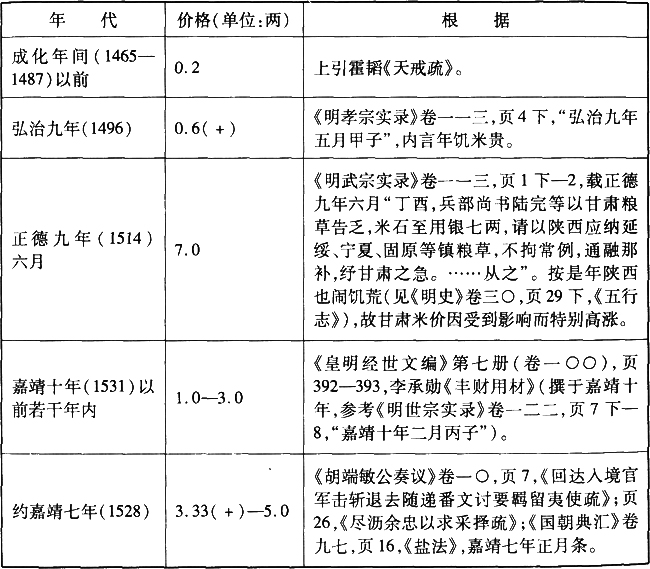

第十二表 明代甘肃每石米价

续前表

第十三表 明代甘肃米价指数(基期:1450)

资料来源:见第十二表。1450年米价,以成化年间(1465—1487)以前米价来代替。

第十四表 明代甘肃每石米价

续前表

根据以上三表,我们可以知道,明代甘肃米价变动的趋势,除正德九年(1514)特别昂贵以外,和延绥米价非常相似。甘肃的粟价也和米价一样,在15世纪中叶左右比较便宜,及16世纪20、30年代间则向上升涨。

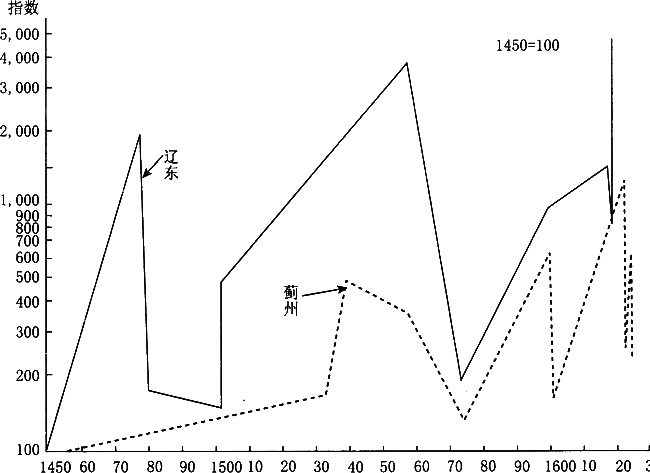

第一图 明代辽东及蓟州米价指数

第二图 明代宣府及大同米价指数

第三图 明代延绥及甘肃米价指数

上述明代北方各镇以银表示的米价,约在15世纪中叶以前不久

才有纪录,这是因为明朝初叶政府发行“大明宝钞”,禁止以银交易,其后到了正统元年(1436)才正式准许用银作货币的原故。明朝政府于洪武八年(1375)发行大明宝钞,规定钞一贯准钱一千文,银一两,或金二钱五分。为着要保证宝钞的流通,禁止民间不得以金、银、物货交易,违者治罪。可是,在最初发行的数十年内,由于收回受限制,发行不受限制,宝钞的流通量越来越激增,它的价值便越来越低跌。宝钞既然要不断贬值,人民为着要保护自己的利益,免受损失,自然不愿使用或持有宝钞,从而藐视政府的禁令,相互间改以价值比较稳定的白银作货币来交易。迫于客观形势的驱使,到了正统元年,政府在长江以南大部分交通不便地区征收的田赋,也规定由米、麦改折成银两,按照每石折银二钱五分的比率来征收,称为“金花银”。人民既然要用银代替米、麦来纳税,他们必须能够把农产品拿到市场上出卖,换到银子作代价才成。因此,政府“弛用银之禁,朝野率皆用银”。[7]银既然正式成为合法的货币来流通,各地市场上的物价自然都改用银两来表示,故在明代文献中,约在15世纪中叶以前不久,北方边镇的米价,也开始改用银两来计算。

三

综观明代文献中关于北边米价的纪录,我们可以发现当日北方各边镇的米价变动,约有四个比较明显的特点:

第一个特点是自明代中叶左右开始,北方边镇米价长期上涨的趋势。

就辽东来说,在正统五年(1440)及以前,每石米只售银一钱至一钱余,比每石折征二钱五分的金花银还要低廉,可是在成化十四年(1478)却每石售银四两,嘉靖三十七、八年(1558–1559)售银七八两,及天启元年(1621)更高涨至每石售银十二两。如果拿前后三个米价上涨的高峰来比较一下,我们可以看见,第二个高峰(嘉靖三十七年)为第一个高峰的两倍高,第三个高峰(天启元年)为第一个高峰的三倍高。宣府、大同的米价,在长期间内虽然没有像辽东波动得那么厉害,但在嘉靖三十八年及崇祯十年(1637),米价昂贵至约为15世纪中叶的数倍或将近十倍。延绥的米价,在成化年间(1465—1487)以前每石不过售银二钱,但到了崇祯四年(1631)却上涨至每石售银四两,即约为15世纪中叶的二十倍。明代北边每五十年平均的米价,根据日本学者寺田隆信的研究,自1440—1489年,每石平均售银。.四八九两;1490–1539年,上涨至一.七五二两;1540—1589年,上涨至二.六五八两;1590–1625年,更上涨至四.四七七两。[8]由此可见,明帝国北方边境的米价,在15世纪中叶以后将近二百年的期间内,约上涨九倍多点。

第二个特点是明代北方边镇米价之季节性的变动。明代北边各镇米粮的供求状况,在一年中往往因季节的不同而发生变化,故米价在秋天收成时往往比较低廉,但到了春天青黄不接时却非常昂贵。嘉靖十年(1531)二月,兵部尚书李承勋说:“大抵边镇米价,不论丰凶,冬月犹可,一人初春,日益翔贵。商贩以时废居,率致巨富。”[9]当日边镇米商赖以获利的因季节而波动的米价,到底波动得怎么样呢?嘉靖四十四年(1565)五月,巡抚山西侍郎万恭说:“三关(雁门关、宁武关、偏头关,在今山西北部)……往岁八月秋成,银一两可得米二石。……延至十月,以为时估方定,则仅得一石八斗矣。……延及今岁二月,又仅得一石四斗矣。”[10]换句话说,同样一两银子,如在山西北部购米,在春天二月的购买力约只为去年八月收成时的百分之七十。当日山西北部米价这样的波动,还算是比较温和的,事实上北方边镇的米价,在春天青黄不接时往往为秋收时的两倍,或将近三倍。约在嘉靖(1522–1566)中叶以前,邹守愚撰《边储议》,其中说:“且收成之际,多在于七八月,米价之贱,多止于五六钱。……明年之春,……欲籴之日,则病于时估之涌腾,名曰八钱,实过一两。”[11]又嘉靖三十七年(1558)八月,大学士严嵩等说:“近闻大同颇熟,银一两可得米九斗。……若延至来春二三月时,米价腾贵,银三两才可得米一石耳。”[12]

第三个特点是明代北边各镇的米价水准,大部分时间都远较内地为高。当日位于国防最前线的北方边镇,政府为着要保障国家的安全,不得不在那里驻防大量的军队。军队多了,对于粮食的消耗自然特别增大。可是,沿着长城的大部分地区,由于土壤砂瘠、雨量不足、气候早寒,粮食的产量非常有限,[13]故在那里集中的军队,有赖于内地粮食及其他物资的供应。不过,边镇与内地之间,往往因为地形险阻,交通困难,运输费用非常之大,[14]故加上运费以后,边镇米价自然要远高于内地。约在嘉靖三十八年(1559),徐阶说:“二镇(宣府、大同)米、麦,每石值银三两以上。而军士每月支银七钱,仅买米、麦二斗二三升,岂能养赡?……今北直隶、山东、河南等处,仰赖圣恩,二麦大熟,每石止值银四钱以下。……”[15]由此可知,宣府、大同的米、麦价格,将近为北直隶、山东、河南麦价的十倍。在辽东方面,当万历四十八年(1620)熊廷弼谈到那里米粮及其他物品价格的时候,他说:“每银一两,不当内地二钱之用。”[16]其后,到了天启六年(1626)十一月,辽东巡抚袁崇焕也说:“兵每月(银)二两,饷岂不厚?但不屯无粟,百货难通,诸物常贵,银二两不得如他处数钱之用。”[17]这可能是比较极端的例子,但明代北方边镇的米价,大部分时间都要远较内地昂贵得多,却是不可否认的事实。

第四个特点是地理上比较接近的边镇,米价升降的趋势大体上都很相似。明帝国北方边境,东起鸭绿江,西抵嘉峪关,因为面积广大,各地米粮的供求状况当然不尽相同,米价的变动当然也不会完全一样。可是,如果把上述各边镇的米价比较一下,我们可以发现,位于北边偏东的辽东与蓟州,米价变动的趋势非常相似,这显然是由于两镇的地理位置比较接近的原故。同样因为地理上的接近,位于长城中部的宣府与大同,米价升降的趋势也很相像。复次,关于明末甘肃米价的资料,我们一时还没有找到,但就嘉靖十年(1531)以前的米价来说,位于长城西部的延绥和甘肃,米价变动的趋势也有若干相似的地方。

四

在明代北方边镇米价变动的几个特点中,最值得我们注意的,是中叶以后米价长期上涨的趋势。对于此点,我们现拟进一步来加以研究。

上引各种记载告诉我们,明中叶后北边米价上涨的一个重要因素,是米粮的歉收。明代北边各镇,因为驻屯了重兵,对粮食的需求非常之大,市场对粮食供应的变化也很敏感。因此,每当农产收成不好的时候,米价往往比收成好时加倍,[18]或将近加倍。[19]可是,北方各边镇,以榆林(即延绥)为例,是“熟时实少,不熟时实多”[20]的。如果荒歉的程度加大,米谷价格往往上涨至为平日的三四倍。[21]根据第一表,辽东因为连年歉收,于嘉靖三十七年(1558)遭受“百年未有之灾”,米价尤其昂贵,每石要售银八两。陕西在明季数十年内,常常发生天灾一一尤其是旱灾。万历(1573–1620)四十八年间,有灾荒记录的,占二十五年。崇祯(1628—1644)年间,几乎连年灾荒。这和当日西北各地米价的昂贵,当然有密切的关系。[22]

农产失收对于米价上涨的影响,我们自然不能否认。但事实上,米粮收成的丰歉,只能解释米价的短期波动;因为本年粮产歉收固然促使粮价上涨,如果其他情形不变,只要明年丰收,粮价自然要回复至原来较低的水准的。可是,如上述,明中叶后北方边镇的米价,虽然有起有伏,从长时期的观点来看,很明显的有长期上涨的趋势。为着要了解这种趋势,我们必须从长期的观点来考察一下明代北边米粮的供求状况。现在先从供给方面说起。

由于自然环境的恶劣,明帝国初建立时的北方边境,有广大面积的荒闲田及抛荒田。可是,由于国防上的需要,明朝政府却在那里驻屯重兵,因此要实行屯田政策来开垦荒田,以便增加粮食的供应。当日北方沿边的田地,有由军士屯种的,称为“军屯”;有由商人雇人垦殖的,称为“商屯”。当军屯或商屯盛行的时候,驻防于北方边镇的军队,自然可以得到比较充分粮食的供应;可是,约自明中叶左右开始,军屯及商屯相继破坏,边防军队的粮食问题便要严重起来了。

明初边地的军士,规定三分守城,七分屯种。从事屯种的屯军,多半每人耕种五十亩的军屯分地,每年生产所得,以正粮十二石自用,而交纳余粮六石上仓,以给守城军士。[23]这样一来,利用军队劳力来垦种荒田的结果,边地粮食生产自然增加,从而军粮问题也就可以解决了。因此,明人常常称道明初军屯的盛况。在隆庆三年(1569),户部尚书刘体乾说明初北边各镇,“一军之田,足以赡一军之用”。[24]其中关于辽东的军屯,成化十九年(1483)总理粮储户部郎中毛泰说:“自洪武(1368—1398)至永乐(1403—1424),为田二万五千三百余亩(按应作顷,亩误),粮七十一万六千石有奇。当时边有储积之饶,国无运饷之费,诚足食足兵之要道也。”[25]此外,大同、甘肃以及其他边镇的粮饷,据说也都仰给屯田。[26]这些话可能过于夸大,但毫无疑问的,洪武、永乐间军屯的积极推行,曾有助于北边驻军粮饷问题的解决。

可是,明初政府在北边积极推行的军屯措施,经过相当时期以后,却逐渐废弛。北边田地多半砂瘠,在明朝中叶以前,被分派在那里耕种的屯军,多因劳费大,收获小,赔纳不起定额的屯粮(又称屯粮子粒、屯田子粒、或子粒),而饥困逃亡。[27]其后,到了嘉靖年间(1522–1566),由于边防吃紧,敌兵侵扰,屯政更大受破坏。[28]因此,早在成化十九年(1483),户部郎中毛泰已经说辽东屯粮的实际收入,“岁不足七八万(石)之数,较于旧制,屯田之法,十不及一”。[29]在弘治年间(1488–1505),兵部尚书马文升说:“不知始自何年,屯田政废,册籍无存。”结果屯地“十去其五六,屯田有名无实”。[30]到了嘉靖年间,魏焕说:“今之屯田,十无一存。”[31]又总制陕西三边军务兵部尚书王琼说:“屯田满望,十有九荒,而食不充。”[32]又兵科右给事中祝咏说:“甘肃屯田,名存实废。”[33]及隆庆初年(1567),户部尚书马森说:“屯田十亏七八。”[34]再往后,到了万历四十一、二年(1613—1614),户部尚书叶向高把洪武、永乐间北方边镇每年的屯粮收入,和当年的屯粮收入,加以比较,兹列表如下:

第十五表 明代北方边镇每年的屯粮收入(单位:石)

资料来源:《皇明经世文编》第二八册(卷四六一),页409,叶向高《屯政考》。按叶氏于万历四十一、二年任户部尚书(见《明史》卷二四○,页1—9,《叶向高传》,及卷一一○,页16—17,《宰辅年表》),该文当撰于此时。

根据第十五表,我们可知,原来屯粮较多的边镇,如辽东、甘肃,在万历中叶以后每年的屯粮收入,还不到洪武、永乐间的四分之一;其余边镇的屯粮收入,也较前锐减。综括起来,叶向高在上引《屯政考》中说:“及嘉(靖)、隆(庆)以来,累清屯田,虽时盈时耗,而较其见存之数,大约损故额十之六七矣。”此外,在上表中没有提及的大同屯粮,洪武、永乐间每年多至五十余万石,及嘉靖三十八年(1559)更减至只有十余万石。[35]

北边各镇原来赖以供应粮饷的军屯,自明中叶以后既然由盛而衰,那里的粮食供应自然要大受影响。除军屯以外,明代北方沿边的土地,又由商人出资雇人屯垦,称为“商屯”。明中叶以前,商屯对于北边粮食的供应也有贡献,但自中叶以后,也因制度的改变而日趋衰落。

为着要满足北方沿边驻军对于粮食的需求,明初政府以食盐作代价来奖励商民输送粮食,名叫“开中”。[36]其法规定商民把米粟运往边境,向官仓缴纳,换取盐引,再拿盐引到各盐产区换盐出卖。每一盐引须纳粮多少,因道路远近险易,及粮食的种类,而各有不同。例如洪武三年(1370),商人于大同仓人米一石,或于太原仓人米一石三斗,便可得到淮盐一小引(重二百斤)。[37]后来因为要奖励商人输纳更多的米粟,政府更减低每一盐引所须输纳的数量。例“如永乐年间(1403—1424),淮盐每引不过纳米二斗五升,或小米四斗。遇米贵,小米亦止二斗五升”。[38]因为按照这种比率来换取盐引,有利可图,同时如果在边方就地生产粮食,更可节省内地与边方间的运输费用,故财力雄厚的盐商便出资招募流民,在边地开垦耕种,再把生产得来的米粟就地缴纳,换取盐引。[39]这样一来,贫瘠荒凉的边地,便因商人的垦辟屯种,而粮产增加,[40]粮价低廉,[41]同时军粮的供应也充裕起来了。[42]

可是,这个对明帝国北边军粮供应曾经有过贡献的商屯制度,到明朝中叶左右却日趋废弛。明代人口消费的食盐,大部分产于沿海地区,其中尤以两淮的出产为最重要。但各盐产区每年产量的丰歉,远在北边各地的政府机构并不完全知道,故召商输粮,有时不免多发盐引。由于盐引发出过多,商人持往各盐产区换盐,往往因为盐产不足,不能马上得到,结果只好“守支”(守候盐的支给)。[43]正统五年(1440)正月,“两淮都转运使司奏:各处纳米中盐客商,有永乐(1403—1424)中候支,到今祖父子孙相代,尚不能得者”。[44]这种情形,到了成化年间(1465—1487)更为严重。[45]商人因为深深感觉到守支的痛苦,自然希望这个制度能够改善。在另外一方面,沿边荒地既然由商人投资来雇人屯垦耕种,边地的粮食生产自然增加,粮价自然下跌。当粮价低下的时候,如果仍然按照原来盐一引易粟二斗五升的比率来开中,政府不免感到吃亏太大。由于这些情势的驱使,到了弘治五年(1492),在淮安出生的户部尚书叶淇,便应两淮盐商的请求,加以改革,规定以后商人不必纳粟于边,只要在盐产区向都转运使司纳银,即可得到盐引,换盐出卖。因为每一盐引所纳银数,远较原来在边地缴纳米粟的时价为高,官方也觉得比较上算。[46]可是,这样一来,商人看见此后不必人粟于边,便不再在那里垦辟屯种,结果边地荒芜,粮产锐减,粮价激剧上涨。[47]有鉴于纳银而不纳粟的流弊,在叶淇变法后的长期间内,曾经有不少人建议恢复开中法,可是,由于屯垦设备的废坏、壮丁的离散、边地的荒芜,以及其他因素,事实上商屯制度再也不能有效实行了。[48]

综括上文,我们可知在明代前期本来有助于北边就地筹足军粮的军屯与商屯,自中叶以后都日趋废弛。由于屯田制度的废弛,北边米粮生产不足,供给减少,价格当然要上涨了。

五

明中叶后北边米粮价格所以长期上涨,除供给方面的原因以外,我们又可从需求方面来加以考察。

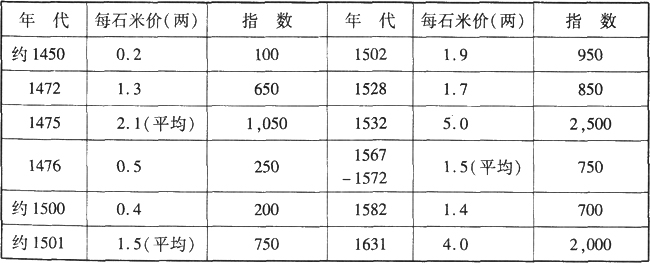

当北边粮食生产因屯田衰落而减小的时候,在那里驻屯的军队,对于粮食的需求却仍然一样;有时因为边境形势紧张,战争爆发,军队加多,对于粮食的需求更要增大。在这种情势之下,政府既然不能倚赖军屯或商屯来供应军粮,为着要维持边军的生活,便不得不运输银子前往接济,称为“年例”,或“年例银”。嘉靖年间,梁材曾撰文说:“正统(1436—1449)、景泰(1450—1456)年间,各边京运年例银两多寡不等,大约不过一十万两之数。”[49]事实上,每岁各边京运年例银十万两的时间,只限于正统年间及景泰初叶,因为景泰三年(1452)户部运往陕西、宣府、大同、辽东籴军饷的银子已达三十万两,[50]景泰七年(1456)则为二十五万五千两。[51]其后到了天顺三年(1459)更多至四十三万两,四年为三十五万五千两。[52]大约初时政府运银赴边,还没有成为定例,但自成化二年(1466)开始,则正式成为岁额或年例。兹将成化二年以后每年自京输往各边的年例银总额,列表如下:

第十六表 明代各边年例银总额

续前表

资料来源:《皇明经世文编》第二七册(卷四四四),页479叫80,王德完《国计日诎边饷岁增乞筹画以裕经费疏》(万历二十一年);第二六册(卷四二六),页335,陈于陛《披陈时政之要乞采纳以光治理疏》(撰于万历二十二年,参考《明史》卷二一七,页6,《陈于陛传》);第二○册(卷三一八),页48,王崇古《陕西岁费军饷疏》;《明神宗实录》卷一八六,页6下—7,“万历十五年五月癸卯”;卷二二三,页4,“万历十八年五月丁巳”;卷三五五,页2下,“万历二十九年正月己未”;卷四四九,页6下,“万历三十六年八月庚辰”。

看过第十六表以后,我们可知,明代北方各边的年例银,自嘉靖初年(1522)开始,有越来越增加的趋势。关于各边年例银增加的情形,万历二十一年(1593)王德完说:“总计弘(治)、正(德)间,各边年例,大约四十三万而止。在嘉靖则二百七十余万,业已七倍。至今日则三百八十余万,且十倍之。”[53]根据上表,到了万历三十六年(1608),各边年例银更多至为嘉靖以前的十二倍以上。除各边年例银的总额以外,王德完又分别列举每一边镇自嘉靖以前至万历二十一年的年例银数,兹列表如下:

第十七表 明代每一边镇的年例银数(单位:两)

资料来源:王德完前引文,其中又说:“其在甘(肃)、固(原)等镇,或增八九万,四五万,此眇少者也。”[54]

根据以上两表,我们可以看出,自嘉靖初年至万历中叶,即在16世纪的长期间内,政府每年运往北边各镇的年例银,有继续大量增加的趋势。其后到了万历四十六年(1618)四月,努尔哈赤在统一女真诸部族后,以“七大恨”告天,誓师灭明。随着辽东战事的爆发,明朝政府由于军事上的需要,更继续不断地把大量银子运往使用,称曰“辽饷”。例如万历四十七年(1619)八月,吏科等科给事中张延登、官应震等说:“自有辽事迄今一年有奇,而解发该镇者已四百余万。”[55]又泰昌元年(1620)八月,户部奏:“今查(万历)四十六年四月起,至今年七月止,共解过辽东银八百三万八千有奇。”[56]又同年十月“己酉,户部奏:辽东新饷,自万历四十六年闰四月起,至泰昌元年九月止,共发过一千五十一万五千七百二十三两有奇”。[57]其后到了天启元年(1621)正月,“户部尚书李汝华条辽饷之数:自万历四十六年闰四月二十五日起,至泰昌元年十月十七日止,共发银一千九百九十三万二千五百六十两零;自泰昌元年十月十八日起,至十二月二十六日止,共发银二十五万五千八百六十两;总计发银之数,二千□□□(按应作:一十八)万八千三百六十六两”。[58]由此可知,在辽战发生后的两年零八个月内,户部运往辽东的银子已经超过二千万两。除辽东外,如果再加上运往其他边镇的年例银,明季每年在各边支用的银子,为数当然很多。

无论是年例银或是辽饷,都是由政府以税收及其他方式自全国各地征集得来,而转运往各边支用的。北边各镇银两开支激增的结果,在市场上对于米粮及其他物品的需求自然增大。可是,有如上述,明中叶后北边米粮的供应却因军屯、商屯的相继衰落而锐减。这样一来,在中叶以后的长期间内,供给减小,需求增大的结果,北方各边镇的米价自然要向上升涨;而万历末年以后的辽东,由于辽饷开支的特别增大,米粮及其他物品的价格自然要更加昂贵了。

六

综结上文,我们可知,明代北边各镇以银表示的米价,虽然各有涨落,但自中叶以后,很明显的有长期上涨的趋势。米粮价格的涨落,和粮产收成的丰歉当然有密切的关系,可是事实上这只能解释米价的短期波动;因为本年米粮歉收,虽然要由于供给减小而价格升涨,如果其他条件不变,到了明年丰收,米价自然仍旧降至原来较低的水准。因此,对于明中叶后北边米价的长期上涨,我们要从那里米粮市场上长时期的供求状况来加以说明。在供给方面,约自明中叶左右开始,原来曾经每年供应边军以充足粮食的军屯与商屯,都相继废弛。当屯田废弛,不能在沿边就地筹足军粮的时候,政府为着要维持边军的生活,每年只好运年例银前往,以便用来收购军粮,或支发军饷。故由于年例银的增加,北边各地对于米粮的需要也就跟着增大。

明中叶后屯田制度所以由盛而衰,原因有种种的不同,但沿边形势紧张,敌兵时常侵扰,当是其中重要的一种。至于各边年例银的增加,一方面固然由于边地米价昂贵,政府不得不多运银子前往收购,他方面又由于边防吃紧,军事支出激增。万历末年辽饷的大量开支,更是辽东战事爆发所致。因此,寻根究底,明中叶后北边米粮价格所以因求过于供而长期昂贵,沿边形势的紧张显然是其中一个基本的原因。

在北边刺激米粮价格上涨的年例银,由嘉靖(1522–1566)以前每年的四十万两多点,增加至嘉靖末年(1566)的二百七十余万两,更增加至万历三十六年(1608)的四百九十余万两。到了万历四十六年(1618)辽战爆发,明朝政府在两年零八个月的期间内,光是辽饷的支出,便超过二千万两。明廷每年在沿边支出越来越多的银子,固然自全国各地搜括得来,而它所以能够搜括到这许多银子,和当日外国白银大量流人,使国内银流通额激增,也有密切的关系。原来西班牙政府于15、16世纪间占领美洲后,一方面在那里开采储藏丰富的银矿,他方面以西属美洲为基地,于1565年占据菲律宾群岛。自这一年开始,来往于美洲与菲岛之间的大帆船,每年都载运大量白银输往菲岛。这些银子运抵菲岛后,大部分都为自中国(尤其是福建)前往贸易的商人赚回本国。[59]由于大量白银的长期输入,中国国内的银流通量自然激增,故明季政府在各地征税时,能够征集巨额的银子,以满足北边军事上的需要。由此看来,尽管太平洋是这样的辽阔,远在西属美洲的银矿生产,在明朝末叶的长期间内,对于明帝国北边米价的波动也是有影响的。

1969年7月8日,九龙。

附记:文中有关米价指数的编制与绘图,曾蒙王业键先生帮助,特此致谢!

注释:

[1] 《新亚学报》第八卷第一期,页157—186,九龙,1967。

[2]魏焕《皇明九边考》(国立北平图书馆善本丛书第一集)卷二,页3叫;和田清编《<明史·食货志>译注》,东京,1957,上卷,页417。

[3]和田清前引书,上卷,页416。

[4]同书,上卷,页417;《皇明九边考》卷五,页2下—3。

[5]和田清前引书,上卷,页415。

[6]同上;《皇明九边考》卷九,页3。

[7]参考拙著《宋明间白银购买力的变动及其原因》。

[8]寺田隆信《明代北边的米价问题》(日文),《东洋史研究》,日本京都,1967,第二十六卷第二号,页194。

[9] 《明世宗实录》卷一二二,页8,“嘉靖十年二月丙子”。又《皇明经世文编》第七册(卷一○○),页394,李承勋《丰财用材》说:“各边谷粟之价,不论丰凶,十二月以前,其价尚可,正月以后,则日贵一日。……”

[10] 《明世宗实录》卷五四六,页8—9,“嘉靖四十四年五月壬戌”。

[11] 《皇明经世文编》第一三册(卷二○一),页467—468。

[12] 《明世宗实录》卷四六三,页1下,“嘉靖三十七年八月壬戌”。

[13]关于明代宣府、大同、延绥、甘肃的粮食生产情况,《皇明经世文编》第二二册(卷三五八),页344—345,庞尚鹏“清理宣府屯田疏”说:“该镇(宣府)延袤不及五百里,山川棼错,地多不毛。求其可施锄犁者,仅十之三四,而沙砾半之。……即使其广收而薄敛,犹患不能自存。……”又第二八册(卷四五二),页74,梅国祯《再请罢榷税疏》说:“且九边之地,无不称穷苦,而至穷至苦,则大同为第一。地滨穷荒,土脉沙瘠,而风气寒冰异常,穑事岁仅一熟。稍遇旱荒,即一熟不可得。自谷、荳、黍、稷之外,百物不产。”又第一五册(卷二三二),页246;许论《榆林镇》说:“镇(榆林镇,即延绥镇)城四望黄沙,不产五谷……”(又见《皇明九边考》卷七,页11)又《明神宗实录》卷一三三,页7,载万历十一年(1583)二月戊戌,“户部覆:甘肃巡抚王口、巡按吴定题称,甘肃地土瘠薄,天气寒冷;附近力勤者,种一歇二,方能收获;地远力薄者,三四年方种一次。……”此外,王毓铨《明代的军屯》(中华书局,1967),页248—249,251—253,也详细探讨明代北边各重镇农业落后的情况,可供参考。

[14]例如《明史》卷一八二,页12,《马文升传》,载弘治十三年(1500),马文升说:“其输边塞者,粮一石费银一两以上;丰年用粮八九石,方易一两。”又《明孝宗实录》卷一七七,页12,载弘治十四年(1501)闰七月“己巳,户科给事中许诘……谓陕西之民,近输夏税于边方者,每麦一石,用盘费银三两……”。此外,关于边地交通不便,运费高昂的情况,上引萧彦《敬陈末议以备采择以裨治安疏》(参考第十表万历十年四月项下)说:“臣彦曩阅定边(在今陕西西北),则去岁(万历十年)四月也。当其时,该镇(榆林)银一钱,米七升有奇。至定边,相去四日程耳,银一钱即得米二斗有奇。”榆林和定边的距离不过是走四天的路程,但前者的米价却将近为后者的三倍,这显然主要由于运费负担太重的原故。

[15]上引徐阶《请处宣大兵饷》(参考第六表嘉靖三十八年项下)。

[16] 《经辽疏牍》卷三,页二。,《官军劳苦乞恩慰劳疏》(万历四十八年)。

[17] 《明熹宗实录》卷七八,页22下,“天启六年十一月乙未”。

[18]例如《明宪宗实录》卷二○八,页6下,载成化十六年(1480)十月丙寅,“户部总理辽东粮储署郎中金迪奏:辽东……年丰银一两可籴四石,歉则二石……”。

[19]上引唐龙《大虏住套乞请处补正数粮草以济紧急支用疏》(参考第十表“弘治十四年以前”项下)说:“自弘治十四年(1501)大虏占套,(榆林)民废耕种,粟、米、草料等项,俱仰给腹里搬运。银一钱,遇熟籴米八九升,不熟仅籴五六升。”(《皇明经世文编》第二。册,卷三一九,页100,王崇古《陕西岁费军饷疏》略同)。

[20]同上。

[21] 《明世宗实录》卷一二二,页7下—8,载嘉靖十年(1531)二月丙戌,兵部尚书李承勋说各边镇“平岁米石银一两……凶岁每石值银三两,军多饿死。……”又卷四一二,页3,载嘉靖三十三年(1554)七月癸丑,“户部尚书方钝言:大同镇……岁荒,谷价踊贵,四倍于旧……”。

[22]李文治《晚明民变》(香港远东图书公司,1966),页15—16。

[23]王毓铨前引书,页130—132。

[24] 《明穆宗实录》卷三九,页2,“隆庆三年十一月乙亥”。

[25] 《明宪宗实录》卷二四四,页7,“成化十九年九月戊申”。关于文中“亩”应改为“顷”的证据,参考王毓铨前引书,页110—111。

[26]王毓铨前引书,页209—210。

[27]例如《明宣宗实录》卷七六,页2,载宣德六年(1431)二月丁酉,“陕西参政陈琰言:宁夏、甘肃……卑下瘠地,则分与屯军,致屯粮亏欠,兵士饥困……”。又《明英宗实录》卷一五一,页6,载正统十二年(1447)三月庚辰“减万全都司开平、龙门二卫屯军余粮.先是每军田五十亩,纳余粮六石。至是各军以地土沙瘠,种纳不敷为言……”。又《明孝宗实录》卷九六,页1,载弘治八年(1495)正月庚寅,巡按直隶监察御史韩福言:“边方田多沙瘠,兼以天气早寒,灾多收少,大同、宣府所属屯田军余(每一军户的余丁,他在营生理,佐助正军),比因陪纳,逃窜四千余名……。”

[28] 《明世宗实录》卷一六二,页2下—3,载嘉靖十三年(1534)四月“己巳,先是户科给事中管怀理奏言……今屯田不兴……其弊有四:胡马充斥,疆场戒严,时不能耕也。牛种不给,力不能耕也。丁壮亡徙,无人以耕也。套(河套)为虏有,虏反居内,田顾居外,势不敢耕也。有此四弊,屯政坏矣……”。又《皇明经世文编》第一七册(卷二八○),页706,冯璋《实边储疏》(约嘉靖中叶)说:“窃以屯田之废久矣,而边屯旷废,尤为极甚。自北虏猖獗,住牧近边,屯军与虏止隔一墙,则畏怯而不敢于耕。防守之处,日接烽火,加以摆边之役,昼夜无休,则警急而不暇于耕。田久荒芜,牛具犁种,尽无从出,则罄竭而不能于耕。”

[29] 《明宪宗实录》卷二四四,页7,“成化十九年九月戊申”。

[30] 《皇明经世文编》第五册(卷六三),页473,马文升《清屯田以复旧制疏》。

[31]同书第一六册(卷二五○),页212,魏焕《经略总考》。

[32] 《明世宗实录》卷一○○,页10,“嘉靖八年四月戊子”。

[33]同书卷一六五,页3,“嘉靖十三年七月戊寅”。

[34] 《明史》卷二一四,页6—7,《马森传》。

[35] 《明世宗实录》卷四七二,页7,“嘉靖三十八年五月甲午”。

[36] 《明史》卷八○,页5,《食货志》说:“召商输粮,而与之盐,谓之开中。”按“中”字应读去声。

[37]同上。

[38] 《皇明泳化类编》卷一○三,页3,《盐法》。

[39] 《皇明泳化类编》卷一○三,页4,《盐法》说:“正盐,自国初以来,商人相继在边上纳本色粮料,以致耕者趣利,边地尽垦,城堡仓廒增至数万。”又《皇明经世文编》第二八册(卷四六一),页411—412,叶向高《屯政考》说:“国初盐政修明,输粟给引。贾人子以积粟为利,各自设保伍,募众督耕。畚锸盛于戈矛,墩埤密于亭障。军民错居,守望相助。屯田之兴,于斯为盛(原误作成)。”

[40] 《皇明经世文编》第一二册(卷一八六),页508–509,霍韬《哈密疏》说:“昔我太宗皇帝之供边也,悉以盐利。其制盐利也,盐一引输边粟二斗五升。是故富商大贾,悉于三边,自出财力,自招游民,自垦边地,自艺菽粟,自筑墩台,自立保伍,岁时屡丰,菽粟屡盈。”(《胡端敏公奏议》卷一○,页7,前引文,及《国朝典汇》卷九七,页16,《盐法》,嘉靖七年正月条略同)又毕自严《石隐园藏稿》卷六《覆议屯田疏》(约撰于崇祯元年,参考《明史》卷二五六,页5—4,《毕自严传》)说:“所谓商屯者,洪(武)、永(乐)之间,用淮、浙、燕、齐盐课,专给边饷,每盐一引输粟二斗五升,令商自储于边,计粟领引。为商贾者利其息之饶也,遂各不爱重资,招民垦土,自具牛种,自理阡陌,自筑墩堡。塞上人烟稠密,士马饱腾,殷富之风,比于内地,实赖商屯之力。”

[41] 《皇明经世文编》第一二册(卷一八六),页519—520,霍韬《天戒疏》说:“成化(1465–1487)以前,盐引皆输边粟,故富商自招流民,自垦边地,自艺菽粟,粟米自多,其价自平,而食自足。”又郑晓《郑端简公今言类编》(丛书集成本)卷二,页121—122,《盐法》说:“国初召商中盐,量纳粮料实边,不烦转运,而食自足……向者上纳本色时,商自舅民耕种塞下,而得谷为易,又塞下之积甚多而价轻……”又《明史》卷八○,页9,《食货志》说:“明初各边开中,商人招民垦种,筑台堡自相保聚,边方菽粟无甚贵之时。”

[42] 《皇明经世文编》第二六册(卷四三一)页597—598,刘应秋《盐政考》(约撰于万历中叶),指出明初商屯的好处,认为除省去运粮的麻烦,及使失业流民因屯垦而得到就业机会以外,军粮供应的充裕尤其重要:“商人自募民耕种塞下,得粟以输边,有偿盐之利,无运粟之苦,便一。流亡之民,因商召募,得力作而食其利,便二。兵卒就地受粟,天和籴之扰,无侵渔之弊,便三。不烦转运,如坐得刍粮,以佐军兴,又国家所称为大便者。”

[43]龙文彬《明会要》(大阪)卷五五,页16下—17说:“产盐有盈有绌,边地不能悬知,则但知召商开中,而初不为支盐计.故守支之弊,在永乐时已不免。逮宪宗(1465—1487)之时……商人益困守支,而盐亦壅遏不行。夫商人挽输至数千里外,守支至数十年之久而不得盐……然则商人病开中亦极矣。”

[44] 《明英宗实录》卷六三,页9,“正统五年正月丁卯”。又《皇明经世文编》第二八册(卷四六○),页351—352,李廷机《盐政考》(约撰于万历中叶,参考《明史》卷二一七,页13—15,《李廷机传》)说:“乃商之困也,自守支始也。次同贯鱼,累同积薪,有数十年老死不得给,至令兄弟妻子代支者,则非便也。”

[45]参考上注

[46] 《国朝典汇》卷九六,页11下—12,《盐法》;《明史》卷一八五,页3,《叶淇传》。

[47] 《明史》卷七七,页10,《食货志》说:“明初募盐商于各边开中,为之商屯。迨弘治中,叶淇变法,而开中始坏,诸淮商悉撤业归,西北商亦多徙家于淮。边地为墟,米石值银五两,而边储枵然矣。”又《皇明经世文编》第一二册(卷一八六),页509—510,霍韬《哈密疏》记载得更为详细,内说:“至天顺(1457—1464)、成化(1465–1487)年间,甘肃、宁夏粟一石,易银二钱。时有计利者曰:商人输粟二斗五升,支盐一引,是以银五分,得盐一引也。请更其法,课银四钱二分,支盐一引。银二钱,得粟一石。盐一引,得粟二石。是一引之盐,致八引之获也。户部以为实利,遂变其法,凡商人引盐,悉输银于户部。间有输粟之例,亦屡行屡止;且须输粟,亦非复二斗五升之旧矣。商贾耕稼,积粟无用辍业而归。墩台遂日颓坏,堡伍遂日崩析,游民遂日离散,边地遂日荒芜。戎虏人寇,一遭兵创,生齿日遂凋落,边方日遂困敝。今千里沃壤,莽然蓁墟,稻米一石,值银五两,皆盐法更弊之故也。”又参考同书第二七册(卷四四四),页461——462,王德完《救荒无奇及时讲求以延民命疏》(约万历廿一年);余继登辑《典故纪闻》(丛书集成本)卷一七,页281—282;《明世宗实录》卷九五,页13,“嘉靖七年十一月辛酉”;《胡端敏公奏议》卷一○,页7,前引文;《国朝典汇》卷九七,页16,《盐法》。

[48] 《明世宗实录》卷三三七,页7,载嘉靖二十七年(1548)六月辛未,“户部议覆:南京给事中郑维诚、御史龚秉德等奉沼陈言财用六事:一、复飞挽。国初开中盐粮,取助军饷。……今之不能复本色者,弊亦有三:往者商自募民以佃塞下之田,得谷为易;今边田多汙莱矣。往者塞下实而米价廉;今且倍之矣。往者无戎虏蹂躏之患;今岁苦虏矣。亦安所从得刍饷而应召乎?……”又《明神宗实录》卷三一○,页2下一3,载万历二十五年(1597)五月丙申,“兵部车驾司主事徐中素言……召商开中以裕边,……尚书叶淇议改折色,商徙农散,乐土变为莱芜。后虽有仍征米、豆、刍、秫之令,然不过十中之一二矣。商人宁厚值以易粟,无宁垦田以多费,弊所从来久矣。……”又《皇明经世文编》第二七册(卷四四四),页481,王德完《国计日诎边饷岁增乞筹画以裕经费疏》(约万历二十一年)说:“数十年来,谋臣策士蒿目呕心,思复屯盐之旧者,至谆切矣。然蓁莽之区,竟无畔岸;开荒之报,多是虚文;逐末之辈,率惮耕耘;开垦之谭,卒成画饼。”又同书第二八册(卷四六一),页412,叶向高《屯政考》(约万历四十一、二年)说:“今议者咸谓盐政不修,则屯政难复,本本原原,其说当矣。顾愚以为守法易,复法难;法在而复之易,法亡而复之难。今盐引纳银,从来已久,一旦督粟于边,吾恐度支之令未下,而输挽之怨先兴也。兼之军国经费,半倚商缗,必欲以粟易金,弊且捉衿见肘,吾恐边士之腹未充,而司农之计先窘也。”

[49] 《皇明经世文编》第七册(卷一○五),页617,梁材《议覆陕西事宜疏》。

[50] 《明英宗实录》卷二一五,页3下—4,“景泰三年四月戊寅”。

[51]同书卷二六四,页6,“景泰七年三月甲午”。

[52]同书卷三○一,页4,“天顺三年三月己丑”;卷三一三,页1,“天顺四年三月戊寅”。

[53] 《皇明经世文编》第二七册,页480,王德完前引文。

[54]关于嘉靖前后各边镇年例银数的增加情况,《皇明经世文编》第二四册(卷三八九),页127—128,杨俊民《边饷渐增供亿难继酌长策以图治安疏》(万历二十一年)也说:“臣考嘉靖以前九边年例银……如蓟镇旧止六万七千有零,今至三十八万九千余两;密云旧止一万五千有零,今至三十九万四千余两;永平旧止二万九千有零,今至二十四万六千余两;宣府旧止五万一千,近至三十三万三千余两;大同旧止五万,近至四十二万四千余两;山西旧止一十一万,近至二十一万三千余两;延绥旧止十万,近至三十六万七千余两;其他数未相远,相置不论。”其中有些数字,与王德完所说略有不同,待考。

[55] 《明神宗实录》卷五八五,页1,“万历四十七年八月辛亥”。

[56] 《明光宗实录》卷四,页4,“泰昌元年八月庚戌”。

[57] 《明熹宗实录》卷二,页2下,“泰昌元年十月己酉”。

[58]同书卷五,页1下—2,“天启元年正月乙亥”。

[59]拙著《明季中国与菲律宾间的贸易》,《香港中文大学中国文化研究所学报》第一卷(香港,1968年9月),页27—49;《明清间美洲白银的输人中国》,同上学报第二卷第一期。

载《中国经济史研究》第二册