唐代广州贸易与岭南经济社会变迁(九)

九、海外交通与中外文化交流

(一)佛教交流与求法高僧

冯承钧先生谓:“自汉迄晋佛法盛行,其通道要不外乎西域、南海两道。当时译经广州或建业之外国沙门疑多由海道至中国”[1]。东吴以后,外国僧人由海路来岭南者增多,从事传教和译经,广州、交州、韶州、桂州成为南方佛教重地。

隋唐五代,在统治集团的大力倡导和扶植下,佛教在中国传播臻于鼎盛,在中国化进程中纷纷开宗立派,形成唯识宗、华严宗、法相宗、密宗、禅宗、净土宗、律宗等宗派。唐中期以后,佛教大多数宗派日趋衰微,唯禅宗一枝独秀,超越其他各宗;同时,禅宗南派压倒北派,分衍出曹洞、法眼、云门、临济、沩仰五宗,临济宗又分出黄龙和杨岐两派,合称五家七宗。岭南为南禅发祥地,禅宗特盛,密宗、律宗也颇流行。

隋唐时期具有比较宽松开放的环境,对外国宗教来者不拒,兼收并蓄,每一种宗教在特定群体和特定环境中都能找到合适的成长土壤和发展空间,因而这一时期中外宗教交流与传播依然十分盛行,不少外国高僧大德循海陆两路前来中国,弘扬佛法,由海路者多在交、广登陆,再转往内地。

武后时中印度高僧极量(梵名般剌密帝)来到广州,在制止寺与乌苌国沙门弥加释迦、罗浮山僧怀迪、前宰相房融,一起翻译《灌顶部》之《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》[2]。开元七年,天竺密宗大师金刚智携徒弟不空来到广州,建大曼拏罗灌顶场,宣扬密藏;八年,金刚智到达洛阳广福寺,翻译佛经。唐代来过广州的外国僧人还有若那跋陀罗、般剌若、释智慧、释跋日罗菩提、乾末多罗等。

开元二十六年,潮州开元寺建立,该寺的一个唐代铜香炉刻有“三韩弟子任国祚”铭文,说明曾有朝鲜僧人到潮州礼佛,也是岭南与东北亚地区佛教交流的物证[3]。

魏晋以降,一批中国僧人经历千艰万苦,远适印度,西行求法,“一以求精神上之安慰,一以求‘学问欲’之满足”,梁启超先生称之为“留学运动”。这一运动“前后垂五百年,其最热烈之时期,亦两世纪,乃使我国文化,从物质上精神上皆起一种革命。非直我国史上一大事,实人类文明史上一大事也”[4]。

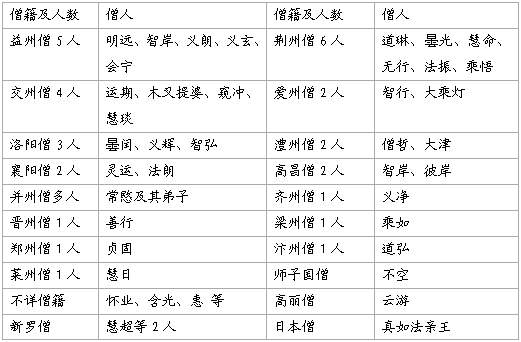

唐前期为僧人“留学印度”最热烈的时期,海陆两途并举。咸亨以后,海路西行大增,并逐渐占据主导地位。据统计,唐代由海路西行的僧人可考的有40余人,其中大部分为中国僧人,少数为高丽、新罗僧人和日本僧人(见下表)。[5]

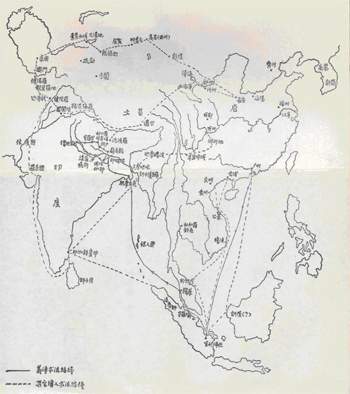

求法僧人一般从广州、交州乘海舶直航南海,经过室利佛逝、诃陵、末罗瑜等国,抵达印度、师子国,礼胜迹,取佛经,研佛法。据梁启超先生研究,海路、陆路西行求法,能学成归国者约占西行僧人总数的四分之一,死于途中者亦四分之一,中途折回者似甚多,留外不归者颇少[6]。成就较著的求法僧有义净、慧超和不空。

求法僧路线图(义净著、王邦维校注《大唐西域求法高僧传校注》)

义净(635—713),俗姓张,齐州人,幼出家,“仰法显之雅操,慕玄奘之高风”,“欲游西域”。咸亨元年与同学相约西游,未就。二年十一月,义净得到冯孝铨兄弟的资助,备足经费,与弟子善行搭乘波斯舶泛海南行,20天到室利佛逝,停留6个月,学习声明;善行因病回国,义净只好孤身西行。经末罗瑜、羯荼等国,四年二月抵达东印度耽摩梨底国,遇居留该地多年的交州僧大乘灯,学习梵语。上元元年,相偕往中印度,瞻礼圣迹,历30余国;在那烂陀寺10年,学瑜珈、中观、因明和俱舍,求得梵文本三藏佛经近四百部,五十余万颂。垂拱元年,升舶东归,在室利佛逝停留二年多,从事译述。永昌元年二月回到广州,住制止寺;十一月,又偕清远峡山寺僧贞固、怀业、道弘、法朗等南航室利佛逝,译写佛经,抄补梵本。天授二年,遣大津携新译经论及《南海寄归内法传》归国。长寿三年夏,义净离开室利佛逝回广州。证圣元年,义净抵达洛阳。

义净是继东晋法显、唐初玄奘之后又一位杰出的求法高僧,在印度、南海诸国居留25年,对促进佛教传播,增进中外文化交流,做出了重要贡献。他回国后孜孜不倦,共译佛经五十六部二百三十卷,大大丰富了中国佛教经典和理论。又撰《大唐西域求法高僧传》(二卷)、《南海寄归内法传》(四卷),记录海外见闻与佛教传播,是研究7世纪下半叶印度、南海史地及中外关系史的珍贵史料。

慧超,约生于700年(圣历三年;或作704年,长安四年),新罗人。开元七年,密宗高僧金刚智(Vajrabodhi,671—741)抵广州,慧超与之相会,受为弟子,时年16岁。开元十一年由海路往天竺。从慧琳《一切经音义》卷一百所载《慧超往五天竺国传》上卷中之阁蔑、昆仑、裸形国等,皆南海中国家;又从现存本书所载各国顺序,可以证明其行程是先巡礼东天竺诸国,然后巡礼中天竺、南天竺、西天竺及北天竺诸国,后经中亚于开元十五年十一月上旬到达安西。回汉地后,慧超在长安大荐福寺师从金刚智,协助翻译《大乘瑜珈金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经》。金刚智去世后,慧超接受不空教导,并著《往五天竺国传》三卷,记录8世纪上半叶印度及南海诸国社会历史,具有重要价值[7]。

敦煌写本残卷《慧超往五天竺国传》(王仲荦:《慧超〈往五天竺传〉残卷笺释》,载《敦煌石窟地志残卷笺释》,上海古籍出版社,1993年)

不空(Amogha,705—774),名智藏,师子国人,幼年出家。开元七年在闍婆国遇金刚智三藏,随来广州、洛阳,学习律仪与唐梵经论,并与金刚智译经。二十九年,金刚智病逝,不空奉遗命准备回国,又得唐朝之命,赍送国书往师子国。不空率弟子含光、惠等南下广州,受到岭南采访使刘巨鄰之厚待,于法性寺“相次度人百千万众”。十二月,不空等乘昆仑舶泛海至诃陵国,历时近一年,到达师子国,得到国王殊礼相待。不空依止普贤阿闍梨,重开灌顶。其后学无常师,广求《密藏》及诸经论,获陀罗尼教《金刚顶瑜珈经》等八十部,大小乘经论二十部,共一千二百卷。又游五天竺。天宝五载,不空回到长安,在净影寺译经,开坛灌顶,翻译《金刚顶瑜珈真实大教王经》等一百一十部一百四十三卷,后在武威、两京弘扬密法,成为中国密宗祖师。

唐代佛教也向海外传播。当时不少日本、新罗、高丽僧人来到中国,学习佛法。日本学者木宫泰彦把遣唐学生中以钻研佛教为主的僧侣成为学问僧,以与学习一般学术的学生区别开来。著名僧人空海、圆仁、圆珍、真如法亲王等到唐朝学佛,在日本佛教史上名垂不朽。中国佛教华严宗、律宗、天台宗、真言宗、临济宗、禅宗、密宗都传入日本。

一些中国僧人到日本弘法,对中日佛教交流起了积极作用。在奈良朝初期,唐僧道明、道荣入籍日本。道明开创了大和长谷寺,养老二年(718)塑造的十一面观音,被认为是日本密教史上不容忽视的事。道明则对传播汉音作出了贡献。天平八年(736),洛阳大福先寺僧道睿随日本遣唐副使中臣名代前往日本,住在大安寺西唐院,讲解《律藏行事钞》,是日本传播律宗之先驱。

天宝元年,扬州大云寺律宗高僧鉴真应日本学问僧荣睿、普照之邀请,率弟子东渡日本,但不成功。第二年底,鉴真向岭南采访使刘巨麟购得军舟一艘,从扬州出发,刚到长江口就遭到飓风袭击。此后鉴真又两次尝试东渡,皆告失败。天宝七载六月廿五日,鉴真在扬州第五次出海,过舟山群岛后再遇飓风,14天后飘到海南振州,住大云寺;后经万安州到崖州,受到海南五州游奕使张云的热情招待,“官僚参省设斋,施物盈满一屋”;鉴真等发动众僧,修建佛寺,又登坛授戒,讲授律学。不久,离开海南,经罗、辩、象、白、容、藤、梧、桂、端等州,到达广州;广帅卢奂率诸道俗出城迎接,入住大云寺。住一春,离广赴扬,广人“倾城相送。”天宝九载,鉴真至韶州,眼疾发作,以致失明。天宝十二载十月,鉴真第六次东渡,终于成功抵达日本鹿儿岛秋目浦,经太宰府、大阪至首都奈良,在东大寺建立戒坛院。天平宝字三年(759),修建唐招提寺。从此,东大寺成为日本佛教的大本营,名副其实地确立了领导地位。而鉴真师徒不仅在传播戒律上做出了贡献,而且给予日本佛教艺术、日本文化的影响也很大。[8]

(二)伊斯兰教东传

伊斯兰教为7世纪阿拉伯半岛麦加古莱氏族人穆罕默德所创,其基本原理分为宗教信仰和宗教义务。宗教信仰(伊曼imān)包括:信仰真主,信仰天神,信仰经典,信仰先知,信仰末日,其最大信条,是lāilāhailla-l-Lāh,就是“除真主外,别无神灵”;而穆罕默德是真主的使者,是最伟大的先知。《古兰经》是真主的语言。宗教义务集中在伊斯兰教的五大纲领:一是信仰的表白。二是礼拜,每日向“克而白”(Ka‘bah,一座众神殿,麦加城朝圣中心)礼拜五次。三是施舍,叫宰卡(zakāh,天课),包括货币、牲畜、谷物、果品和商品的财产税,基本原则与什一税相符合。四是斋戒,在斋月里自黎明到日落,整天戒除饮食和性交。五是朝觐[9]。

随着阿拉伯帝国的扩张,伊斯兰教迅速向世界传播。据韦尔斯《世界史纲》称,贞观二年穆罕默德的使节来到唐朝:

628年,比景教徒早七年,还有更值得注意的一个使节也来到了[唐]太宗的朝廷。这是一批阿拉伯人,他们从阿拉伯半岛麦地那城港口延布乘商船出发,由海道来到广州。(附带有意思的事,是知道这时有这样一些商船已从事于东西方之间的贸易。)这些阿拉伯人我们已经说过,是由自称为“上帝的使者”穆罕默德派遣的,他们带给太宗的信大概与同一年送给拜占廷皇帝赫拉克利乌斯和忒西丰的卡瓦德的召唤是相同的。

但是中国皇帝既没有象赫拉克利乌斯那样对那封信置之不理,也没有照弑亲者卡瓦德那样侮辱送信的人。他很好地接待了他们,表示对他们的神学观点很感兴趣,据说,还帮助他们为广州的阿拉伯商人建立了一座清真寺,这寺直到今天还在。这是世界上最古老的清真寺之一[10]。

穆罕默德向唐朝派遣使节不见唐朝文献记载,有待进一步考证,不过给伊斯兰教传入中国提供了一个有具体年份的断代。另外,书中提到当时广州所建的清真寺,当即今怀圣寺。

广州怀圣寺光塔(左)(广东省博物馆、广东省文物管理委员会编《南海丝绸之路文物图集》广东科技出版社,1991年)

从广州西门眺望光塔,1858年,查尔斯·威廉(右)Lt.CharlesSidneyWilliam,铅笔及水彩纸本。(香港市政局艺术博物馆:《历史绘画》,)

关于伊斯兰教传入中国的时间,有隋开皇七年、唐武德五年、贞观二年、永徽二年诸说,一般认为前二说不可信。“永徽二年说”为陈垣先生于1927年所提出,这一年穆罕默德的继承人、第三代哈里发奥斯曼派遣使节到唐朝,得到唐高宗接见,因而该年被认为是伊斯兰教传入中国之始[11]。金吉堂先生根据威尔士的记载对此提出异议,认为传教与朝贡不能混为一谈,“实则回教不得大食遣使朝贡已竟输入中国”,主张“回教入华”以穆罕默德的使节到达唐朝、在广州建立清真寺那一年,即贞观二年[12]。此说可从。

伊斯兰教率先在广州传播,是因为广州是唐朝对外贸易中心,也是阿拉伯人、波斯人的主要聚居地。明人何乔远称:穆罕默德有门徒4人,号称“四大贤人”,“一贤传教广州,二贤传教扬州,三贤、四贤传教泉州”[13]。在广州蕃坊,每逢节日,蕃长就要带领全体穆斯林作祷告,宣讲教义,并为穆斯林的苏丹祈祷。这些活动都在怀圣寺举行。

泉州灵山圣墓(笔者摄)

宋人方信孺《南海百咏》谓怀圣寺内有番塔,唐时怀圣将军所建。“轮囷直上,凡六百十五丈,绝无等级;其颖标一金鸡,随风南北。每岁五、六月,夷人率以五更登其绝顶,叫佛号,以祈风信。下有礼拜堂。”明人严从简亦谓:“今广东怀圣寺前有番塔,创自唐时,轮直立,凡十六丈有五尺,日于此礼拜其祖”[14]。

关于光塔的始建年代,日本学者桑原骘藏认为“不能尽凭《南海百咏》遽断为唐代所立”,提出光塔建于宋代,“或建于南宋之初,即谓更在其前,亦无不可”[15]。罗香林先生则提出光塔建于元代。但是,有充分证据显示,光塔在北宋已经存在。郭祥正《广州越王台呈蒋帅待制》诗云:

番禺城北越王台,登临下瞰何壮哉。三城连环铁为瓮,睥睨百世无倾摧。蕃坊翠塔卓椽笔,欲蘸河汉濡烟煤。……屯门钲铙杂大鼓,舶船接尾天南回。斛量珠玑若市米,担束犀象如肩柴。……[16]

此诗系作者于元祐三年赴知端州任途经广州所作。“蒋帅”即广南东路经略安抚使、知广州蒋之奇,元祐元年至四年在任[17]。“翠塔”即光塔。

郭氏作于同一时间的《同颖叔修撰登蕃塔》诗云:

宝塔疑神运,擎天此柱雄。势分吴越半,影插斗牛中。拔地无层限,登宵有路通。三城依作镇,一海自横空。礼佛诸蕃异,焚香与汉同。祝尧齐北极,望舶请南风。瑞气凝仙露,灵光散玉虹。铎音争响亮,春色正冲融。……[18]

由此可见,光塔必不建于南宋或元代,方信孺的“唐建说”得到有力的支持。

唐代波斯人、阿拉伯人在海南也有活动。1978年,海南陵水县干教坡、三亚市送路、酸梅角,发现了50多座唐代伊斯兰教古墓[19]。说明这些地区曾经有西亚人定居,并流传伊斯兰教。

(三)其他宗教传播

景教为唐人对基督教聂斯脱利派的称呼,5世纪末由基督教君士坦丁堡主教聂斯脱利创立。贞观九年,该教阿罗本等人来到唐朝,在长安建寺传教,随后向各地传播。高宗时,于各州置景寺,“法流十道”,“寺满百城”[20]。开元初,景教大德及烈与市舶使周庆立活跃在长安与广州之间,“广造奇器异巧以进”。景教与广州官方关系密切。会昌五年,武宗灭佛,景教也受波及,但在广州似乎影响不大,直到黄巢农民军攻占广州,清洗外国商民,景教始销声匿迹。

摩尼教又称明教,3世纪波斯人摩尼所创,7世纪从陆路传入中国。《僧史略》卷下记载,大历六年扬、荆、越、洪等州各置大云光明寺一所,作为摩尼教的法堂。元和间李肇云:“回鹘常与摩尼议政,故京师为之立寺,……其大摩尼数年一易,往来中国,小摩尼年转,江、岭、西市商胡橐,其源生于回鹘有功也”[21]。这段文字末句意义不明,向达先生认为有脱漏,并引《资治通鉴》元和十二年二月史炤注加以说明:“摩尼至京师,岁往西市,商胡颇与囊橐为奸”[22]。其意乃明。由此可见波斯人在江南、岭南、两京等地相当活跃,不乏奸商行为。广州波斯人不少,摩尼教当有流传。

在唐末农民战争中,广州受到严重的冲击。9—10世纪阿拉伯文献《中国印度见闻录》、《黄金草原》均认为广州外国商民大多不能幸免于难,除了伊斯兰教徒、基督教徒(景教徒)外,还有犹太教徒、拜火教徒。西亚的犹太教、祆教(即琐罗亚斯德教,又称火祆教、拜火教)在广州也有流行,但具体情况不明。

(四)东西方文化交流

唐朝是6—9世纪与拜占廷、阿拉伯、法兰克并列的世界强国,在国际上拥有崇高的声誉,高度发达的大唐文化远播域外,令海外各国敬佩不已。近邻日本,自隋代开始向中国派遣留学生,学习隋朝礼文政治;唐朝建立后,“益加赞叹向往,热狂地试图汲取、模仿。”高丽、新罗的情形也一样,不断派人来唐朝学习,日本人认为新罗是“唐朝文化的分店”[23]。可见唐朝文化对新罗影响之大。

唐朝文化还强烈地影响到东南亚各国,成为各国发展的楷模。唐朝通过朝贡贸易、派遣使节、学问僧西行求法等途径向周边国家乃至西域、印度推介、传播中华文化。这样,以唐朝为中心、以远东和东南亚为外围的东亚地区就形成具有强大内聚力和辐射力的“中华文化圈”。远在西亚的阿拉伯世界,也能领略到大唐帝国先进的物质文明和精神文明。伊斯兰教创始人穆罕默德呼吁:“为了追求知识,虽远在中国,也应该去”[24]。唐朝的丝织品、陶瓷器、药材等中国商品以及造纸术、炼丹术通过阿拉伯商人传入了中东与欧洲,对中世纪晚期西方走向近代起了不可忽视的作用。

唐朝在中外交往中也充分地感受到域外文化的传入所带来的异乎寻常的物质精神享受,海外世界给唐人带来琳琅满目、千奇百怪的海外珍宝的消费愉悦,同时给中华文化注入大量鲜活的血液。印度佛教、观星明(天文学)和蔗糖技术,西亚伊斯兰教、景教、摩尼教,胡舞和胡乐,美术和戏曲,拜占庭医学,纷至沓来,成为建构大唐文化的重要资源。日本学者木宫泰彦注意到:“唐朝的文化,并不单是汉人的文化,而且夹杂着来自四面八方的外国文化,尤其是夹杂着印度系统和伊朗系统的文化,这是很显著的事实”[25]。

地处对外交往前沿的岭南,在文化上大量接收印度、波斯、阿拉伯和东南亚诸国文化,域外文化(如佛教、伊斯兰教)大行其道,蔚为大观,呈现出与内地大不相同的文化内涵和文化风格。海外文化除了以宗教艺术形式植入岭南社会之外,还以物质和技术形态直接引进到生产或生活之中。

岭南医学在唐代有了长足进步,各州设有医学机构,推广医学常识和医疗技术,民间医术医方得到挖掘与发扬。一些印度、阿拉伯外国医师和通晓医学的外国商民来到中国,把海外医学直接传入广州等地,填补岭南医术医方的空白,对中国医学发展作出有益的贡献。元和十年,大诗人刘禹锡为连州刺史,曾作诗《赠眼医波罗门僧》[26],说明印度眼医在粤北有活动。

海外贸易把有些“海药”贩运到广州,一些药用植物在岭南移植成功,为“南药”增加新品种。《唐本草》、孙思邈《千金方》、王焘《外台秘要方》、郑虔《胡本草》、《南海药谱》等医书药典都记录了不少外国引进的药材。苏颂《本草图经》云:

补骨脂,……生广南诸州及波斯国,今岭外山坂间多有之,不及蕃舶者佳。胡人呼若婆固脂,故别名破固纸。今人多以胡桃合服。此法出于唐,郑相国自叙云:予为南海节度,年七十有五,越地卑湿,伤于内外,众疾俱作,阳气衰绝,服乳石补益之药,百端不应。元和七年,有诃陵国舶主李摩诃,知予症状,遂传此方并药。予初疑而未服,摩诃稽颡固请,遂服之;经七八日而觉应验。自尔常服,其功神验。十年二月,罢郡归京,录方传之。破故纸十两,净择去皮洗过,捣筛令细,用胡桃瓤二十两,汤浸去皮,细研如泥,即入前末,更以好蜜和搅,令匀如饴糖。盛于瓷器中,旦日以暖旧二合,调药一匙服之,便以饭压。如不饮水,以暖熟水调亦可。服弥久则延年益气,悦心明目,补添筋骨。但禁食芸台、羊血。此物本自外蕃随海舶而来,非中华所有,蕃人呼为补骨鸱,语讹为破故纸也[27]。

文中郑相国即郑絪,贞元末宰相,元和五年至八年为岭南节度观察等使、广州刺史、检校礼部尚书,以廉政称。终官太子太傅。郑絪在岭南水土不服,疾病缠身,诃陵国商人赠予补骨脂方药,其病乃愈。后来,这种药方传到北方。

注释:

[1]冯承钧:《中国南洋交通史》,商务印书馆,1998年,第21页。

[2]赞宁:《宋高僧传》卷二《唐广州制止寺极量传》,卷三《唐罗浮山石楼寺怀迪传》。

[3]李庆新:《唐代高僧大颠事迹考述》,澳门大学等编《六祖惠能思想研究》,《学术研究》杂志社,1997年,第526—543页。

[4]梁启超:《千五百年前之中国留学生》,《中国佛教研究史》,三联书店,1988年,第26—27页。

[5]义净原著、王邦维校注:《大唐西域求法高僧传》,第247—252页;梁启超:《千五百年前之中国留学生》,《中国佛教研究史》,第46—56页。

[6]梁启超:《千五百年前之中国留学生》,《中国佛教研究史》,第65页。

[7]慧超著、张毅笺释:《往五天竺国传笺释》,中华书局,1994年,第2—3页。上世纪初以来,慧超《往五天竺国传》被译成德、英、朝鲜文向学术界介绍,我国学者罗振玉、钱稻孙、王重民、王仲荦、张毅、法国学者伯希和、德国学者福克司(WalterFuchs)、日本学者藤田丰八、羽田亨、高楠顺次郎、韩国学者高炳翊等都作过有价值的研究,。

[8]木宫泰彦著、胡锡年译:《日中文化交流史》,商务印书馆,1980年,第203—214页。

[9]参见希提(PhilipK.Hitti)著、马坚译:《阿拉伯简史》,商务印书馆,1973年,第52—68页。

[10]赫.乔.韦尔斯(H.G.Wells)著、吴文藻等译:《世界史纲—生物和人类的简明史》,人民出版社,1982年,第629页。

[11]陈垣:《回回教入中国史略》,陈乐素、陈智超编校《陈垣史学论著选》,上海人民出版社,1981年,第217—234页。

[12]金吉堂:《中国回教史研究》,台湾珪庭出版社,1971年,第45—57页。

[13]何乔远:《闽书》卷七《方域·灵山》,崇祯刻本,四库全书存目丛书,齐鲁书社,1997年。

[14]严从简:《殊域周咨录》卷十一《默得那》,中华书局,1993年。

[15]桑原骘藏著、陈裕青译:《蒲寿庚考》,上海中华书局,民国十八年,第142—147页。

[16]郭祥正撰、孔凡礼点校:《郭祥正集》卷八,黄山书社,1995年,第162—163页。

[17]吴廷燮撰、张忱石点校:《北宋经抚年表》卷五《广南东路》,中华书局,1984年,第382页。

[18]郭祥正撰、孔凡礼点校:《郭祥正集》卷二十,第322页。

[19]广东省博物馆、广东省文物管理委员会编《南海丝绸之路文物图集》,广东科技出版社,1991年,第54页。

[20]《大秦景教流行中国碑》,阿×克×穆尔著、郝镇华译:《1550年前的中国基督教史》,中华书局,1984年。

[21]李肇:《唐国史补》卷下,第66页。

[22]向达:《唐代长安与西域文明》,三联书店,1957年,第37页。

[23]木宫泰彦著、胡锡年译:《日中文化交流史》,第214—215页。

[24]张广达:《海舶来天方,丝路通大食—中国与阿拉伯世界的历史联系的回顾》,《西域史地丛稿初编》,上海古籍出版社,1995年,第438页。

[25]木宫泰彦著、胡锡年译:《日中文化交流史》,第214—215页。

[26]刘禹锡:《刘禹锡集》卷二十九,第273页。

[27]苏颂著、尚志钧辑校:《本草图经·草部中品》卷下,安徽科学技术出版社,1994年,第238页。