明清时代云南的银课与银产额

一

明朝(1368—1644)政府于洪武八年(1375)开始发行“大明宝钞”,禁止民间以银作货币来交易。但不久以后,宝钞的发行额越来越多,价值越来越低落,从而失去信用,人民在市场上交易时都争着用银而不用钞。自明正统元年(1436)政府在长江以南交通不便地区征收田赋,由米、麦改为金花银,同时正式准许市场交易用银[1]以后,直至民国二十四年(1935)废除银本位,改发法币为止,中国实行银本位的货币制度,前后约共五百年左右。

自明中叶以后,银在中国各地所以能够越来越普遍的作为货币来流通,原因当然有种种的不同。就银的供应方面来说,作者曾经撰文指出,西班牙人以美洲为根据地,于1565年开始占领菲律宾后,来往于美、菲之间的大帆船,每年自美运菲的大量白银,大部分都通过贸易关系,由中国商人赚回本国。[2]复次,葡萄牙人于15、16世纪间经非洲好望角航海东来,于嘉靖三十六年(1557)占据澳门,于是派遣商船在澳门与日本长崎之间来往贸易,自长崎输出大量银子(光是在1599–1637年间,共运出五千八百万两),而这些银子多经由澳门流人中国。[3]到了18世纪,其他西方国家来华贸易的商船,也载运巨额白银前来购买茶、丝等物。[4]这许多外国银子的长期输入,当然是明、清两代中国银流通量增加的重要因素。除此以外,中国国内银矿的蕴藏虽然并不怎样丰富,但自明至清(1644—1911)国内银矿长期间的采炼,对于本国银供应量的增加,事实上也有多少帮助。而在中国各地的银矿生产中,云南银矿更是长期占有特别重要的地位。本文拟研究明、清两代云南银矿生产情况,以说明为什么自15世纪后银能够长期在中国作为货币之用这个问题。

二

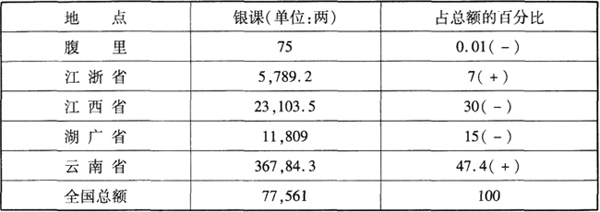

云南银矿采炼的历史,可说相当悠久。在汉代,朱提县(故治在今云南昭通县)“山出银”;律高县(故治在今云南陆良县东)“东南監町山出银”;贲古县(故治在今云南建水县东南)“西羊山出银”。[5]到了唐代,云南为蒙氏南诏所据;由五代至宋,为段氏大理国所据。及元宪宗三年(1253)十二月,云南重新归人中国版图,故自元代起云南的天然资源便逐渐开发;而在各种资源中,云南的银矿也加以开采。在元世祖至元二十七年(1290)五月,“尚书省遣人行视云南银洞,获银四千四十八两。奏立银场官,秩从七品”。[6]元代云南采炼银矿的地方,为威楚(今云南楚雄县)、大理、金齿(今保山县)、临安(故治在今建水县)及元江。[7]当日各地银矿采炼所得,提出百分之三十作为银课(银矿矿产税)缴纳给政府。根据第一表,我们可知在元天历元年(1328)各省银课收入总额中,云南银课多至36,784.3两,占百分之四七.八,位居第一,故可以推知当日云南银矿的年产额,高达122,614(+)两,将近要占全国总产额的一半左右。

第一表 元天历元年(1328)银课收入

资料来源:《元史》(百衲本)卷九四,页7下,《食货志》。[8]又参考《续文献通考》卷二三,页23;《云南通志稿》卷七三,页11,《银厂》。

虽然元代云南的银矿产额,在全国产银各省中,已经跃居第一位,到了明朝初叶,尤其是在永乐(1403—1424)、宣德(1426—1435)年间,云南的银矿生产,却似乎没有浙江、福建那么重要。明代政府征收的银课,也约占银矿产额百分之三十。[9]在永乐、宣德年间,浙江每年银课由八万七千余两至九万四千余两,福建由三万二千余两至四万两多点。在永乐年间,两省银课每年约占全国总额百分之五十一.六,及宣德年间约占百分之四二.八。但自此以后,浙、闽的银课更激剧下降,[10]而云南银课却特别增多起来。

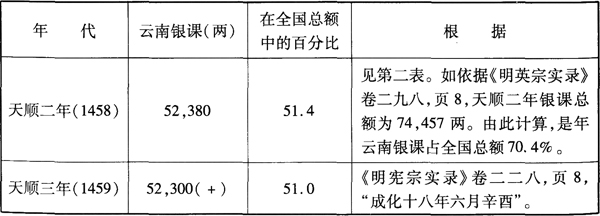

在景泰二年(1451)前后,“云南产银,民间用银贸易,视内地三倍;隶在官者免役纳银,亦三之,纳者不为病”。[11]因为银矿生产比较丰富,云南每年银课收入,在15世纪中叶后,远在产银各省之上;根据第二表,我们可知天顺二年(1458)及四年(1460),云南每年银课都占全国总额的百分之五十以上。其后,经过长时期的采炼,到了崇祯十年(1637)左右,宋应星在谈论到当日全国银矿生产的情形时说:“合八省[浙江、福建、江西、湖广、贵州、四川、河南、陕西]所生,不敌云南之半。”[12]由此可见,除却明初数十年以外,在明朝中叶至末叶将近两个世纪的期间内,云南在全国银矿生产中都占有非常重要的地位。

第二表 明天顺二年(1458)及四年(1460)银课收入

资料来源:《明英宗实录》(中研院历史语言研究所校印本)卷二九○,页2,“天顺二年四月壬戌”;卷三一四,页1下,“天顺四年四月己酉”;《明宪宗实录》(史语所校印本)卷四○,页7下,“成化三年三月辛巳”。又参考《明史》卷八一,页11—12,《食货志》;王鸿绪《明史稿》(文海出版社影印本)志六四,页7,《食货志》;《续文献通考》卷二三,页33。

把第二表中列举的各省银课数字加以比较,我们可以看出,云南在15世纪中叶后已经是全国银产量最大的一省。复次,我们又可根据有关记载,把云南历年银课收入,及其在全国总额中所占的百分比,列表如下。表中关于全国银课总额的详细数字,均见于《明实录》,在拙著《明代的银课与银产额》一文中已经列表整理出来,兹从略。

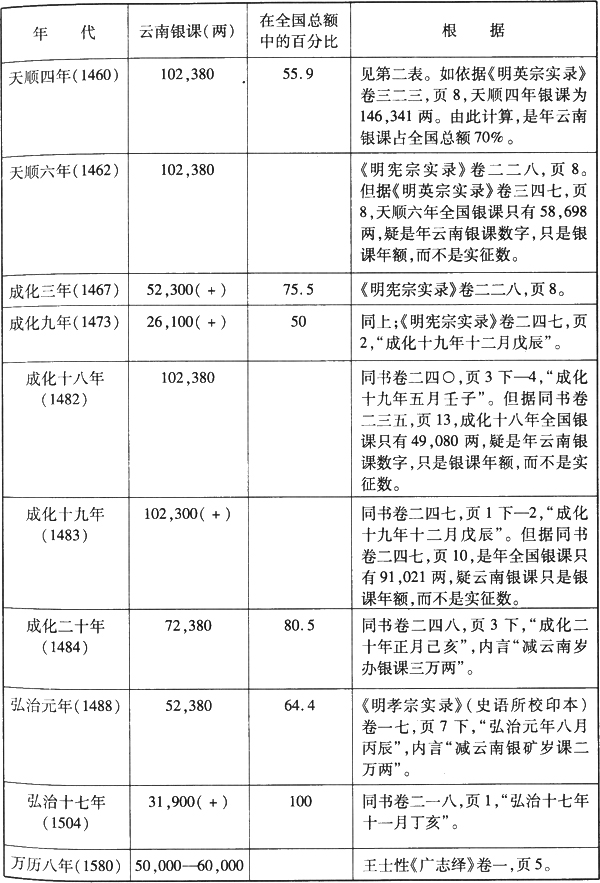

第三表 明代云南银课及其在全国总额中的百分比

续前表

根据第三表,可知自天顺二年(1458)后的一百二十余年中,云南每年银课收入,多时超过十万两,少时为二万余两,在全国银课总额中每年约占百分之五十以上,有时竟达百分之一百。因为银课来自银矿生产,由此我们可以推知,云南在明代银矿生产中所占地位的重要。

在元代已经开始采炼的云南银矿地区,大部分到了明代仍然继续开采。上述元代产银的楚雄府(威楚)、大理府、永昌军民府(金齿,治今保山县)及临安府,在《明史.地理志》中都有银矿生产的记载。[13]由于自元至明长期的开采,有些银矿到了成化(1465—1487)年间,已经发现“矿脉微细”,[14]“年久矿微,额恒不足”,[15]或“矿洞愈深,中有积水,矿夫采取愈难,因而致毙者不可胜数”。[16]可是,到了崇祯十年(1637),宋应星仍然说:“凡云南银矿,楚雄、永昌、大理为最盛,曲靖、姚安次之,镇沅又次之。”[17]可见在云南中、西部,以大理为中心,东至楚雄,西至永昌,大约因为银矿储藏量比较丰富,虽然经过自元代至明季的长期开采,并没有因此而表现出耗竭的现象。这显然是云南银矿生产能够在全国产额中长期占有重要地位的原因。

根据上述银课的数字,我们又可以判断,明代银矿生产的规模已经相当的大,因此要使用大量资本与劳力才能进行生产。万历(1573—1620)中叶左右,王士性在谈论云南银矿时,说每一矿硐约需“千百金”(约银千百两)才能从事开采工作。[18]至于开矿所需的劳力,大约因为明代云南人口比较稀少,[19]往往利用军士、[20]囚犯[21]来充当矿夫。这主要是15世纪的情形;其后到了正德(1506–1521)年间,又有许多“四方流移”在云南采炼银矿。[22]换句话说,到了16世纪,因为云南银矿对于劳力需求较大,就业机会较多,故吸收不少外省无业游民前来工作。

三

经过元、明两代长时期采炼以后,到了清朝初叶,云南若干银矿或因矿脉衰微而封闭,或因粮食及燃料价格昂贵、成本过高而不宜开采。换句话说,当日云南银矿生产已经出现成本递增、报酬递减的现象。[23]为着要挽救银矿生产的危机,清政府必须设法鼓励人民继续投资采炼,因此有减轻他们租税负担的必要。

清政府于康熙二十年(1681)平三藩之乱,翌年,即“康熙二十一年,定云南省属银矿招民开采,官收四分,给民六分”。[24]大约因为这“官收四分”(即桉产额征收百分之四十)的矿产税率太重,引不起人民投资的兴趣,故云南总督蔡毓荣建议,对银矿课税,只按产额征收百分之二十。[25]可是,事实上,就当日云南的情势来说,蔡氏建议的税率仍嫌过高,故政府只按照银矿产额征税百分之十五,称为“课银”。[26]这种课银,相当于明代的“银课”,不过后者的税率高达百分之三十,约为前者的两倍那么重。

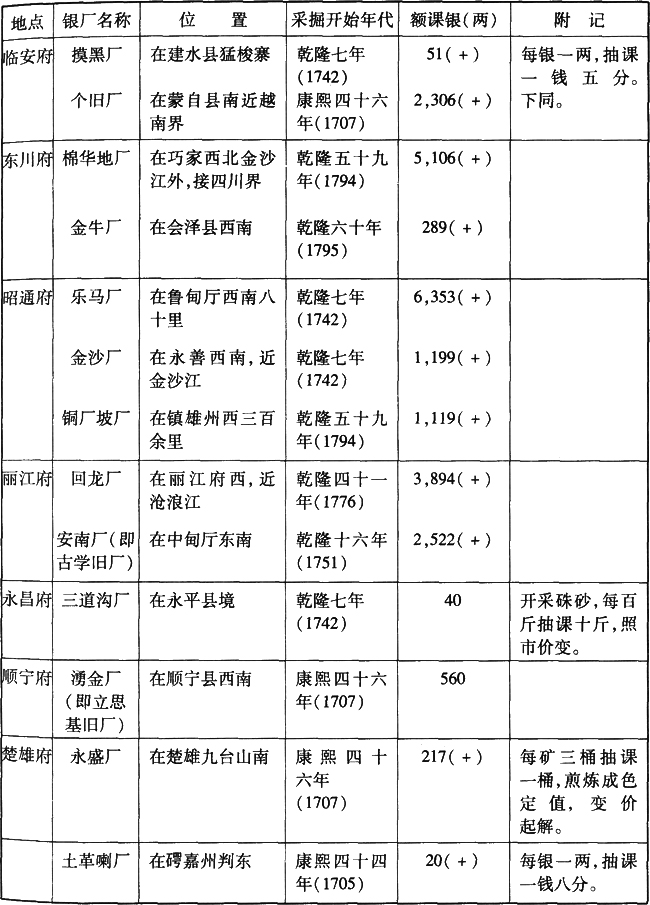

和明代比较起来,清代云南银矿的矿产税既然减半征收,因为利之所在,自然要引起人民投资开采的兴趣。清代云南银矿采冶的场所,称为“银厂”。[27]在康熙(1662—1722)中叶后,“厂分既多,不耕而食者约有十万余人,日糜谷二千余石,年销八十余万石”。[28]这些一共雇有十万余人的银厂,“皆招商采办,矿旺则开,竭则闭,征课视出产之多寡,岁无定数”。[29]不过,《会典》这几句话只是就长时期来说的,事实上在不太长的期间内,当日云南各银矿缴纳给政府的课银是有一定数额的,故称为“额课银”。现在根据有关记载,把清代云南各银厂每年缴纳的额课银,分别列表如下:

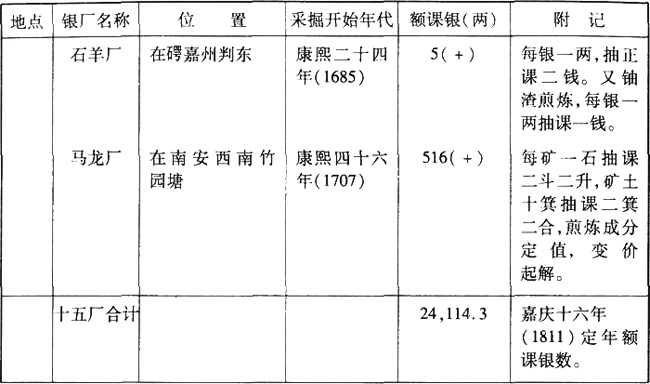

第四表 清康熙(1662—1722)后期至乾隆(1736—1795)前期云南银厂每年额课银数

资料来源:《钦定大清会典事例》卷二四三,页1—3,《金银矿课》。

注:根据《续云南通志稿》卷四三,页25—26,《食货志》,我们可知,表中石羊银厂的额课银,为康熙四十四年(1705)缴纳的数额;马龙、土革喇、永盛及个旧银厂的额课银,为康熙四十六年(1707)缴纳的数额;古学银厂的额课银,为乾隆十七年(1752)缴纳的数额。故我们可以推知,表中所列云南各银厂的额课银,约为康熙后期至乾隆前期每年缴纳的数额。

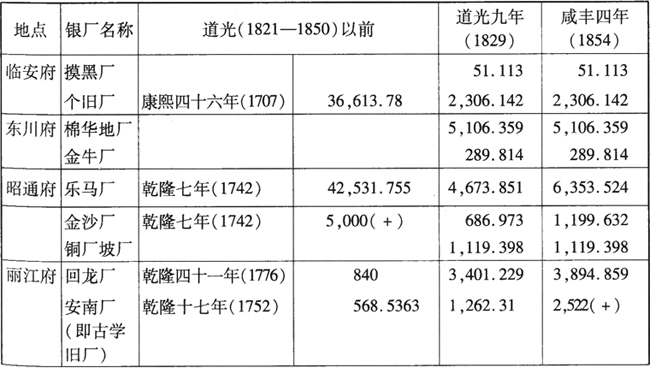

第五表 嘉庆十六年(1811)至道光廿五年(1845)云南银厂每年额课银数

续前表

资料来源:吴其濬纂《云南矿厂工器图略》(一作《滇南矿厂图略》,何年刊本不详,哈佛大学中日文图书馆藏),页15—20,《银厂》第二。此书蒙王业键先生自哈佛大学影印寄来,特此致谢!

注:(一)书中说:“以上十五厂,嘉庆十六年定年额课银二万四千一百一十四两三钱。”而本书编纂者吴其濬于道光二十三至二十五年(1843–1845)任云南巡抚。故上述十五厂每年缴纳课银二万四千余两的时间,约由嘉庆十六年(1811)至道光二十五年(1845)。

(二)书中在列举上述十五厂课银之后,紧跟着说,大理府白羊厂(乾隆三十八年开)、元江州太和厂(嘉庆十七年开)及东川府角麟厂,“三厂年解课银五六百两,无定额”;顺宁府悉宜厂(乾隆四十八年开),“岁课银八百两,闰加六十六两余”;此外又有七个子厂,即永北厅东昇厂(道光十一年开)、东川府矿山厂(嘉庆二十四年开)、元江州白达母厂(道光十二年开)、镇玩州兴隆厂(道光十七年试开)、鹤庆州白马厂(嘉庆二十年试开)、文山县兴裕厂(道光二十一年试开),及南安州鸿兴厂(道光二十四年试开),“以上七厂,尽收尽解,抵补各厂缺额”。

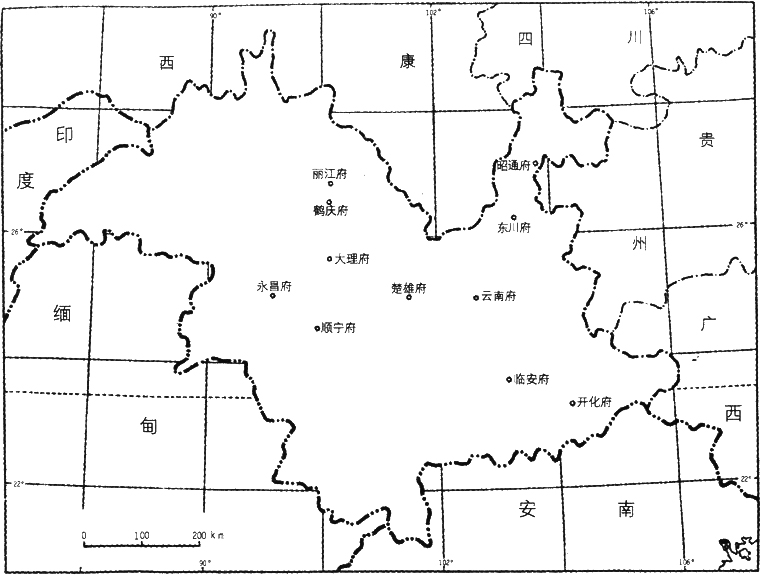

清代云南各府略图

第六表 清代云南各银厂每年额课银增减的趋势(两)

续前表

资料来源:《续云南通志稿》卷四三,页25—29,《食货志》。

看完以上三表之后,对于清代云南历年课银的数额,或银矿生产的情况,现在拟提出几点,分别解释或讨论一下:

(1)第四表所列云南银厂每年额课银数,来自《钦定大清会典事例》,但后者并没有清楚注明年代。我们虽然根据《续云南通志稿》的记载,说大约在康熙(1662–1722)后期至乾隆(1736—1795)前期,各银厂依照这种定额来缴纳课银,但事实上有时银产量并没有达到预定目标,以致不能足额。例如雍正五年(1727)闰三月二十六日,云贵总督鄂尔泰奏:“查雍正三年(1725,云南)各银厂缺额银共一万三千五百余两零。今核算雍正四年(1726)分各银厂应完额课银六万六千四百余两零,内据报收过银六万一千四百余两,较之雍正三年分少缺银八千四百九十余两。”[30]因此,虽然表中若干银厂的额课银,为康熙四十四年(1705)或四十六年(1707)缴纳的数额,但在康熙四十七、八年(1708–1709),云南每年课银总额不过二万七八千两,其后到了乾隆初年(1736)左右才增加至七万两。[31]

(2)把第四、第六两表比较一下,我们可以发现,虽然云南北部昭通府的乐马银厂,于乾隆七年(1742)缴纳课银多至四万二千余两,但在根据《钦定大清会典事例》做成的第四表中却没有记载。复次,《钦定大清会典事例》于记述各厂课银之后说:“永昌府属茂隆银厂,收课多寡无定额。”可是,事实上,茂隆厂有时产额甚至超过乐马厂[32],故课银亦相当的多。[33]因此,在某些年份,云南课银总额可能远在七万两之上。

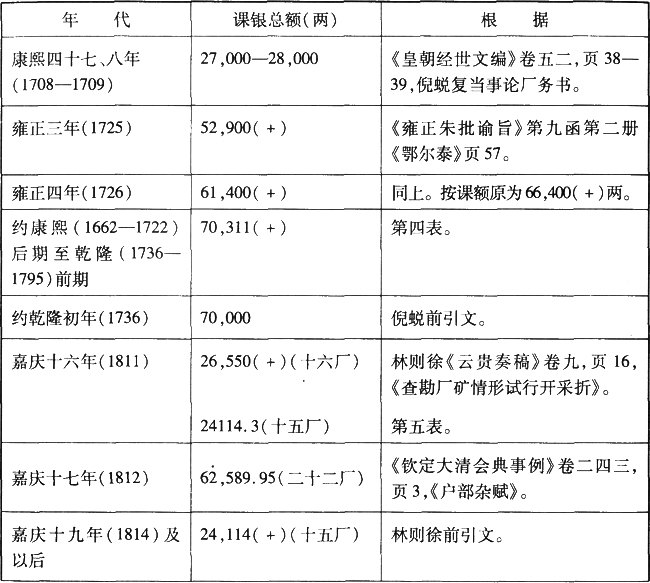

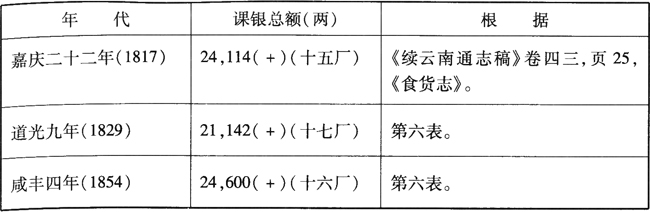

(3)根据以上三表,再加上其他记载,我们可以知道,清代云南银厂每年缴纳的课银总额,在十八世纪上半有时多至七万两左右,及19世纪激剧下降,以每年二万余两的时候为多。现在把历年数字列表如下。

第七表 清代云南每年课银总额

续前表

注:《清史稿》志九九,页456,《食货志》说:“道光初年(1821)……其时岁人有常,不轻言利。惟云南之南安石羊、临安个旧银厂,岁课银五万八千余两,其余……银矿岁至数千两而止。”如依此计算,道光初年云南课银总额约多至六万余两。但《清史稿》显然有误,因为石羊银厂于康熙四十四年(1705)的额课银为22,393.32两,个旧银厂于康熙四十六年(1707)的额课银为36,613.78两,合起来共五万八千余两,是康熙(1662—1722)后期的事,到了道光初年事实上已经减少许多了。参考第六表。

(4)约15世纪后半,或明中叶左右,云南每年银课总额,多时超过十万两,其后到了乾隆初年(1736)下降为七万两,数额要较明代为少。但明代政府按银矿产额征收百分之三十作为银课,清代则只征百分之十五;由此计算,清中叶左右云南银矿每年产额约为四十六万余两,显然要较明中叶的三十四万余两为多。

(5)自13世纪以来长期成为中国银矿主要产区的云南,于15世纪后半每年多时缴纳银课在十万两以上,及18世纪前半每年多时缴纳七万两左右,在全国银课总额中自然占有重要的地位;但和约略同时的世界重要银矿产区比较起来,却相差很远。例如在16、17世纪间每年产银约占世界总额百分之六十多点的秘鲁,16世纪中叶西班牙王室在那里按产量征收五分之一的银课,每年超过一百万两银子。[34]

(6)明季出产最旺盛的银矿,依照上引宋应星《天工开物》的记载,位于以大理为中心,东至楚雄,西至永昌的云南中、西部地区。可是,到了康熙(1662—1722)、乾隆(1736—1795)之间,如第四、第六两表所示,在云南各地银厂缴纳的课银中,只有楚雄府的石羊银厂年纳二万二千余两,仍然相当重要;除此以外,每年缴纳课银最多的银厂,为云南北部昭通府的乐马银厂、南部临安府近越南界的个旧银厂及西部永昌府近缅甸界的茂隆银厂。这一事实告诉我们:在明代生产最丰富的云南中、西部银矿,经过长期的开采,到了清朝中叶已经渐渐耗竭,故银矿采炼地区,向北推广至全省最北边的昭通府,向南及向西伸展至靠近安南(越南)、缅甸边界的地方。

(7)不特如此,清朝中叶采炼银矿的人士,并不以在云南边境开采为满足,而且向外扩展,挟同他们的熟练技术和经验,在缅甸、安南开采蕴藏丰富的银矿。[35]缅甸的大山厂,在乾隆(1736—1795)中叶左右,经常有四万名中国人(以江西、湖广人为多)在那里采炼银矿,每人每年平均获利三四十两,故每年约有一百余万两银子输入内地。[36]复次,缅甸“又有波龙者产银,江西、湖广及云南大理、永昌人出边商贩者甚众,且屯聚波龙,以开银矿为生,常不下数万人”。[37]安南的宋星厂(一作送星厂),也有许多中国人前往开采,以广东人为多。在乾隆中叶及其后,由于利之所在,他们常因争挖矿砂而互相斗殴。[38]大约因为矿藏丰富,在道光(1821–1850)中叶,他们每年约得纹银二百万两,运返中国。[39]安南靠近云南的地方,又有都竜厂,在雍正(1723—1735)初叶也有中国人前往开采银矿。[40]

四

云南银矿的开采,由13世纪至19世纪,约延续六百余年之久。虽然中国银矿蕴藏不够丰富,产量也不算多,但云南银矿能够长期采炼而不怎样耗竭,在全国各省银矿生产中当然要占有重要的地位。

在道光二十二年(1842),魏源曾经对中国流通白银的来源加以研究,他说:“银之出于开采者十之三四,而来自番舶者十之六七。”[41]假如魏源的估计并没有和事实距离太远的话,在当日全国流通的大量白银中曾经提供百分之三、四十的各省银矿,云南银矿显然是其中最重要的一个。因此,明、清时代中国各地市场上之所以能够普遍用银作货币来流通,把赋、役折算为银来缴纳给政府的一条鞭法之所以能够实行,除外国银子的流人[42]外,云南银矿的长期采炼,应该也是其中一个因素——虽然这个因素并没有外国银子的流人那么重要。

十余年前,作者曾经发表《美洲白银与18世纪中国物价革命的关系》一文,认为美洲白银的长期大量输入中国,是乾隆(1736—1795)时代物价剧烈波动的一个主要原因。但康熙、乾隆之际,云南靠近安南、缅甸的地方,既然有个旧、茂隆等丰富银矿的开发,而北部昭通府的乐马银厂又复大量产银,对于乾隆时代银流通量的增加应该也有多少关系。不特如此,在乾隆中叶前后,我国采矿业者,又纷纷前往云南边外的安南、缅甸采炼银矿,每年自那里把巨额银子运回本国,当然也要影响国内白银流通的增加。其后到了道光(1821–1850)中叶,当因为鸦片走私进口而白银流出,以致银价昂贵[43]的时候,我国人光是因为在安南开采宋星银矿,每年便输入纹银二百万两,这对于当日因银贵而使人民生活蒙受的不良影响,是否曾经发挥或多或少的缓和作用,也是值得我们注意的。

1973年4月22日初稿

1974年3月30日增订毕

附记 本文在付印前荷蒙陈正祥教授斧正,文中地图又蒙帮助绘制,谨此致谢!

注释:

[1]拙著《宋明间白银购买力的变动及其原因》,《新亚学报》(香港九龙1967)第八卷第一期,页171—177。

[2]拙著《明季中国与菲律宾间的贸易》,香港中文大学《中国文化研究所学报》(香港九龙,1968)第一卷,页27-49;《明清间美洲白银的输人中国》,同上刊物(1969)第二卷第一期,页59—79。

[3]拙著《明代中叶后澳门的海外贸易》,《中国文化研究所学报》(1973)第五卷第一期。

[4]拙著《美洲白银与十八世纪中国物价革命的关系》,中研院《历史语言研究所集刊》第二十八本(台北,1967年),页517—550。

[5]《汉书》(百衲本)卷二七,页37下,《地理志》。律高、贲古属益州郡,朱提属犍为郡。《食货志》下,“朱提银重八两为一流,直一千五百八十,他银一流直千,是为银货”。

[6] 《元史》(百衲本)卷一六,页5下—6,《世祖纪》;《续文献通考》(光绪十三年,浙江书局刊本)卷二三,页19;阮元等主修《云南通志稿》(道光十五年刊)卷七三,页10—11,《银厂》。

[7] 《元史》卷九四,页1下,《食货志》;王文韶修《续云南通志稿》(文海出版社影印本)卷四八,页17,及卷五八,页1下—2,《食货志》。

[8] 《元史·食货志》原文说:“天历元年岁课之数……银课:腹里,一锭二十五两;江浙省,一百一十五锭三十九两二钱;江西省,四百六十二锭三两五钱;湖广省,二百三十六锭九两;云南省,七百三十五锭三十四两三钱。”按文中说的银课,是按照银矿产额征收30%的银两。《元史》卷九四,页3下,《食货志》说:“……在湖广者,至元二十三年,韶州路曲江县银场,听民煽炼,每年输银三千两。在河南者,延祐三年,李允直包罗山县银场,课银三定(锭);四年,李珪等包霍丘县豹子崖银洞,课银三十锭。其所得矿,大抵以十分之三输官。此银课之兴革可考者然也。”因为每锭等于五十两,故在第一表中把银课由锭数折算为两数。

[9]拙著《明代的银课与银产额》,《新亚书院学术年刊》(香港九龙,1967年)第九期,页257—259。

[10]梁方仲《明代银矿考》,中研院社会科学研究所《中国社会经济史集刊》(昆明,民国二十八年)第六卷第一期,页110—111。

[11] 《明史》(百衲本)卷一六八,页8下,《陈文传》。又王士性《广志绎》(有万历二十五年序)卷一五,页19说:“采矿事惟滇为善,滇中矿硐自国初开采至今,以代赋税之缺,未尝辍也。……是他省之矿,所谓走兔在野,人竞逐之;滇中之矿,所谓积兔在市,过者不顾也。”

[12]宋应星《天工开物》(崇祯十年刊;台北市,1955年重印)卷下,页330—331,《银》。

[13] 《明史》卷四六《地理志》说:“(临安府)蒙自……西南有西溪二,出银矿。……纳楼茶甸长官司……北有羚羊洞,产银矿。”(页4下—5)又说:“(楚雄府)广通……东有卧象山,东南有卧狮山,俱产银矿。……南安州东有健林苍山,又西南有表罗山,俱产银。”(页7下)又说:“(大理府)邓川州……东有豪猪洞,一名银坑。”(页10)又说:“(永昌军民府)腾越州……西北有明光山,有银矿。”(页13)又《明武宗实录》(史语所校印本)卷一一三,页3下—4,载正德九年(1514)六月乙卯,“云南澜沧卫军丁周达奏:云南银矿,如大理之新兴、北崖,洱海(在大理以东)之宝泉,楚雄之南安、广运,临安之判山……皆可采办,以益国课。……诏……令如先年崔安例釆办,且以镇守太监梁裕等管理”。

[14] 《明宪宗实录》卷一○五,页1下,“成化八年六月己巳”。

[15]同书卷二二八,页8,“成化十八年六月辛酉”。

[16]同书卷二四七,页1下—2,“成化十九年十二月戊辰”。又同书卷一一四,页3下,载成化九年(1473)三月壬寅,“巡按云南监察御史胡泾等奏:云南所属楚雄、大理、洱海、临安等卫军,全充矿夫……采办之初,洞浅矿多,课(银课)额易完。……今洞深利少,而军夫多以瘴毒死,煎办不足……”由此可知,到了成化年间,有些银矿经过长期开采后,坑洞越挖越深,已经发生水患及通气设备等问题。

[17] 《天工开物》卷下,页331,《银》。

[18] 《广志绎》卷五,页19说:“滇中凡土皆生矿苗,其未成硐者,细民自挖掘之,一日仅足衣食一日之用,于法无禁。其成硐者,某处出矿苗,其硐头领之,陈之官而準(准)焉,则视硐大小,召义夫若干人。义夫者,即采矿之人,惟硐头约束者也。择某日人采,其先未成硐,则一切工作公私用度之费,皆硐头任之。硐大,或用至千百金者。”

[19]据《明史》卷四六,页1下,《地理志》,云南人口在洪武二十六年(1393)只有259,270口,在弘治四年(1491)只有125,955口(以上两数大约不包括少数民族人口在内),在万历六年为1,476,692口(参考Ping.ti Ho,Studies On the Population of China,1368–1953,Cambridge,Mass.,l959,PP.9,258.)。这和清代云南人口由二百余万至七百余万(见拙著《中国经济史论丛》,新亚研究所,1972,页600,612—617)的情形比较起来,可说少得很多。

[20] 《明宣宗实录》(史语所校印本)卷二八,页9,载宣德二年(1427)五月“壬戌,云南都司奏:(大理)新兴等场煎办银课,其矿初以大理等卫军士充之”。又上引《明宪宗实录》卷一一四,页3下,“成化九年三月壬寅”,说“云南所属楚雄、大理、洱海、临安等卫军,全充矿夫……”又同书卷二二八,页8,载成化十八年(1482)六月辛酉,“巡抚云南右副都御史吴诚奏:云南楚雄等七卫银课……官司拨摘(《校勘记》作摘拨)军余,以为矿夫,月追人银一两二钱,通计一年该银十有四两四钱……”。按明代正式军役,由特定的军户担任。每一军户出正军一名。每一正军携带户下余丁一名,在营生理,佐助正军,供给军装。这个供给正军的余丁名曰“军余”,或通称曰“余丁”。参考王毓铨《明代的军屯》,北京中华书局,1965,页52;拙著《明代的银课与银产额》,页265—266。

[21]李东阳等撰《大明会典》(东南书报社本)卷三七,页21下,《金银诸课》说:“(天顺)四年(1460),奏准云南都、布、按三司,及卫、所、府、州、县,凡杂犯死罪,并徒流罪囚,申尤力者,俱发新兴等场充矿夫,釆办银课。”(参考《续云南通志稿》卷四八,页17,《食货志》)又张萱《西园闻见录》(哈佛燕京学社印本)卷九二,页30—31说:“陈公家曰:臣初留神思永,虚心博访银场利害……云南银场……采挖之夫,中间亦有逸贼逋囚,亡命无赖……”按陈察于正德(1506–1521)中叶后,巡按云南。见《明史》卷二○三,页20下,《陈察传》。

[22] 《明武宗实录》卷八七,页8下,载正德七年(1512)五月癸亥,“镇守太监张伦又奏:云南……各(银)场夫役,又皆四方流移,仰给于此。一旦封闭,恐生他变……”。

[23] 《续云南通志稿》卷一七八,页10—11,《艺文志》,载蔡毓荣(康熙二十一年,官云南总督)《筹滇十疏》说:“一、矿硐宜开也。滇虽僻远,地产五金。……一经开挖,或以矿脉衰微,旋作旋辍,则工本半归乌有。……今除(滇省)全书开载,蒙自、楚雄、南安、新平之银、锡等厂……无庸置议外,查……寻甸之歪冲,建水之黄毛岭、判山,广通之广运,南安之戈孟、石羊,赵州之观音山,云南之梁王山,鹤庆之玉丝,顺宁之遮赖,俱有银厂;鹤庆之南北衙、金沙江,则有金银厂。或封闭有年,或逆(指吴三桂)占既开,寻复荒废。目今固米珠薪桂,用力为艰,然有此自然之利,而终弃之,良可惜也!”按粮食、燃料费用的开支,要构成银矿生产成本的主要部分(参考拙著《明代的银课与银产额》,页257—259)。在康熙二十年(1681)平定三藩后,云南既然米贵,自然要影响工资水准的上升;这样一来,再加上燃料价格的昂贵,银矿生产成本当然要递增了。何况当矿脉衰微的时候,优良的矿脉开采完了,较劣的矿脉也得采掘;同时,如果越挖越深,则离地面越远,其产品的运费越要增加。

[24] 《续云南通志稿》卷四三,页22,《食货志》;《钦定大清会典事例》(台湾中文书局影印光绪二十五年刻本)卷二四三,页3,《金银矿课》。

[25]上引蔡毓荣《筹滇十疏》。

[26] 《钦定大清会典事例》卷二三五,页5,《金银矿课》,载乾隆七年(1742),“又题准:云南省金鸡厂,每出银一两,抽正课一钱五分……”又林则徐《林文忠公政书》(光绪十一年刊本)丙集,《云贵奏稿》卷九,《查勘矿厂情形试行开采折》(道光二十九年,1849)说:“况查滇省……课银章程,本系一五抽收,民间采得十万两之银,纳课者仅一万五千两,可谓敛从其薄,于民诚有大益。”(页18)又说:“查云南各属……历办章程,迤东各厂硐户卖矿,按所得矿价,每百两官抽银十五两,谓之生课;迤西各厂硐户卖矿,不纳课,惟按煎成银数,每百两抽银十二三两不等,谓之熟课。皆批解造报之正款,必不可少。”(页23)由此可知,在云南西部地区,按煎成银数所纳的课银,更低于百分之十五。

[27]贺长龄辑《皇朝经世文编》(国风出版社影印本)卷五二,页38,载倪蜕《复当事论厂务书》(约乾隆元年)说:“凡采取五金之处,古俱曰冶场,今音讹曰厂。……今天下之厂,于云南为最多。……今请言银厂。”

[28]同上。

[29] 《钦定大清会典事例》(台湾中文书局影印本)卷二二,页1。

[30] 《雍正朱批谕旨》(台北市文源书局影印本)第九函第二册《鄂尔泰》页57(第五本页2651)。又同书第一函第二册《杨名时》页2—3(第一本页107)说:“雍正元年(1723)七月初六日,云南巡抚杨名时谨奏……查银厂缺课,每年约至二三万两。……”又页34—35(第一本页123—124)载雍正五年(1727)六月十七日,杨名时奏:“(云南)银、铜二厂,臣自康熙六十年(1721)正月到巡抚任后,见银厂自五十八、九年(1719—1720)约各缺额课三万数千余两……自雍正元年……粮道张允随历年管理厂务,调剂得宜,力除厂弊,银厂缺课渐少。……”

[31] 《皇朝经世文编》卷五二,页38—39,载倪蜕《复当事论厂务书》(约乾隆元年)说:“至康熙二十一年(1682),滇省荡平,(银)厂遂旺盛,嗜利之徒、游手之辈,具呈地方官,查明无碍,即准开采。……及康熙四十七、八年(1708—1709),贝制军始报课二万七八干两,至今二十余年,陆续增至七万两。”

[32] 《续云南通志稿》卷四三,页20,《食货志》,载檀萃《茂隆厂记》说:“茂隆之出,由吴尚贤家贫走厂,抵徼外之葫芦国,其酋长大山王蜂筑信任之,以开茂隆厂,大赢,银出不訾,过于内地之乐马厂。二厂东西竞爽,故滇富盛,民乐而官康。尚贤志渐张……大吏……恐其回厂生变,拘而饿死之(按事在乾隆十八年)。厂遂散。……论者以银币之济中国者,首则滇之各厂……滇昔盛时,外有茂隆,内有乐马,岁出银不訾。自尚贤死,茂隆遂为夷人所据,而乐马亦渐衰。于是银贵钱贱,官民坐受其累。”(又见于《皇朝经世文编》卷五二,页35,檀萃《厂记》)又页24载檀萃《滇海虞衡志》说:“中国银币尽出于滇……昔滇银盛时,内则昭通之乐马,外则永昌之茂隆,岁出银不訾。故南中富足,且利及天下。”按茂隆银厂约于乾隆(1736–1795)初叶开始采炼,其后继续开采至嘉庆五年(1800),才因为“开采年久,硐老山空,矿砂无出”,而加以封闭。参考《钦定大清会典事例》卷二四三,页14,《户部杂赋》;清朝《续文献通考》(商务印书馆本)卷四三,考七九七四,《征榷考》十五,《坑冶》;《续云南通志稿》卷四三,页20,《食货志》。

[33] 例如《乾隆东华续录》(台北县文海出版社本)卷七,页26下,载乾隆十一年(1746)六月“甲午,议政王大臣议覆:前据云南总督张允随奏,滇省永顺(永昌?)东南徼外,有蛮名卡瓦,其地茂隆山厂,因内地民人吴尚贤赴彼开采矿砂大旺,该酋长愿照内地厂例抽课作贡,计每岁应解银一万一千余两,为数过多,可否减半抽收等语。……该督……称:‘滇省山多田少,民鲜恒产。惟地产五金,不但滇民以为生计,即江、广、黔各省民人亦多来滇开采,食力谋生,安静无事,夷人亦乐享其利。……民人或遇赀耗,欲归无计,不得不觅矿谋生。今在彼打稽开矿,及走厂贸易者,不下二三万人。……今生蛮卡瓦葫芦酋长……献纳,实出诚悃。……请……准其减半报纳,仍将所收以一半解纳,一半赏给该酋长。’应如该督所请办理。从之。”(又见于《高宗纯皇帝实录》卷二六九,页30下—32,“乾隆十一年六月甲午”)又参考《清史稿》(香港文学研究社本),列传三一五,页1656,《缅甸传》。大约因为茂隆银矿位于永昌府滇、缅交界处,为生蛮卡瓦葫芦酋长所统治,故课银特准减半缴纳。

[34]拙著《明代的银课与银产额》,页260—26l;《明季中国与菲律宾间的贸易》,页30。

[35]赵翼《檐曝杂记》(櫻山文库本)卷四,页13,《缅甸安南出银》说:“银本出内地。……今内地诸山有银矿处,俱取尽,故采至滇徼。……滇边外则有缅属之大山厂,粤西边外则有安南之宋星厂,银矿皆极旺。而彼地人不习烹炼法,故听中国人往釆,彼特设官收税而已。”(又见于赵翼《粤滇游记》,《小方壶舆地丛钞》第七帙;魏源《圣武记》,《四部备要》本,卷一四,页46,《军储》第三篇补注)按赵翼于乾隆三十一至三十四年(1766—1769)任广西镇安府知府。

[36]上引《檐曝杂记》紧跟着说:“大山厂多江西、湖广人……大山自与缅甸交兵(事在乾隆三十三、四年,见同书卷三,页9,《缅甸之役》)后,厂丁已散,无复往采者。明(瑞)将军曾过其地。老厂、新厂两处民居遗址各长数里,皆旧时江、楚人所居。采银岁常有四万人,人岁获利三四十金,则岁有一百余万,赍回内地。当缅酋攻厂时,各厂丁曾驰禀滇督,谓只须遣兵三千来助声势,则厂丁四万自能御敌。时滇督恐启封疆衅,遂不果。”(又见于《圣武记》卷一四,页46)按明瑞于乾隆三十二年(1767)以云贵总督兼兵部尚书,经略军务,翌年,与缅甸战,兵败,自缢死。参考《清史稿》列传一一四,页1195,《明瑞传》。

[37] 《清史稿》列传三一五,页1656,《缅甸传》。又周裕《从征缅甸日记》(成于乾隆三十四年;《明清史料汇编》初集,文海出版社本)页5下说:“……波奄厂(波龙厂)有银矿,往时内地贫民至彼采矿者以万计,商贾云集,比屋列肆,俨一大镇。自边地不宁,商民尽散,山麓下败址颓垣,弥望皆是,可慨也!”又参考《圣武记》卷六,页20下,《乾隆征缅甸记》上。

[38] 《史料旬刊》(北平故宫博物院文献馆,1931年)第二十二期,天七九七,李侍尧(两广总督)折说:“缘安南一带山场多产五金,送星银厂矿砂旺盛,夷民不谙采炼,向为内地人开挖。张德裕先于乾隆二十六年(1761)间自籍(广东长乐县)起程前往彼处雇工,继充客长。乾隆三十年(1765)二月内,有张任富等,与张南特等争挖矿砂,纠同张德裕帮殴,致死古老二、古质禺二命。经该国镇目差拿,张任富等逃回被获,审拟治罪。张德裕仍潜匿安南。乾隆三十七年(1772)张德裕复回厂内,与张万福、锺上钦……合本开矿,分管<石曹>口。古以汤与李乔恩另在一处合伙开挖,相距约二里,古以汤兼充该厂客长。乾隆三十九年(1774)九月内,古、李两姓工丁挖穿张刀福、锺上钦硝口,互相争论,张德裕投报古以汤处断。古以汤并不分清界址,就挖穿处所挂线为界。张德裕不服,起意商同张万福等,于十月初四日带同厂内工丁,前往争闹。古以汤亦率同李乔恩并工丁赴阻,彼此口角而散。十二月二十九日,两造率众持械相殴,夷官禁阻不依,均各受伤。……”又《檐曝杂记》卷四,页13下,《缅甸安南出银》说:“宋星厂距余所守镇安郡仅六日程。镇安土民……一肩挑针、线、鞋、布诸物往,辄倍获而归。其所得银皆制镯贯于手,以便携带,故镇郡多镯银。而其大伙多由太平府之龙州出口,时有相杀事。恃人众,则择最旺之山踞之.别有纠伙更众者,则又来夺,古(故?)以是攻剽无宁岁。安南第主收税,不问相杀事也。有一黄姓者,广东嘉应州人,在厂滋事,由安南国王牒解广督。余讯以所得几何,而在外国滋事如此?渠对云:利实不赀。矿旺处,画山仅六尺,只许直进,不许旁及。先索僦直六百金,始听采。即有人立以六百金僦之,其利可知也。”又参考《圣武记》卷一四,页46,《军储》第三篇补注。

[39] 《大南实录》正编第二纪卷二○二,页23,载明命二十年(清道光十九年,1839)五月,“遣办理产部潘清简往太原,开采送星银矿。初帝(阮圣祖)览清国‘京抄’,见清直隶总督琦善言,我国(安南)送星银矿极旺,而仅征商税,听清人采取,岁得纹银二百万两,階资以归,因派御史阮文振就处勘验。振奏言:此矿银气稍旺,试采之,则用工亦易。……乃命清简带同侍卫驿往矿所,拨省库钱四五千缗,雇多人,并与矿夫等采办”。

[40] 《雍正朱批谕旨》第十四函第三册《高其倬》,页82—83(第八本页4771—4772)说:“雍正二年(1724)十一月十六日,云贵总督臣高其倬谨奏,为奏闻事:窃查云南开化府,与交趾都奄厂接壤。……因都奄厂广产银、铜,内地及外夷俱往打矿,货物易消,贸易者亦多。……”又参考同上,页34(第八本页4747),雍正二年二月十八日高其倬奏折。

[41] 《圣武记》卷一四,页33,《军储篇》一。

[42]拙著《明清间美洲白银的输入中国》。

[43]拙著《中国经济史论丛》,页596—597。

载《中国经济史研究》第二册