明代的银课与银产额

一

中国的白银,到了明代(1368—1644),要比过去具有更高的购买力。关于当日白银购买力提高的原因,作者在《宋明间白银购买力的变动及其原因》[1]一文中,曾经从白银的需要方面加以讨论。可是,事实上,明代白银价值所以提高,除由于社会上对银的需要增加以外,当日白银的供给情况,我们也不应该忽视。本文之作,拟对明代银矿生产情况作一考察。可是,尽管中国白银之普遍用作货币始于明代,明代文献关于银矿产额的记载却非常缺乏。在另外一方面,《明实录》中关于政府历年银课收入的数字,却记录得相当详细。因此,我们可以根据这些银课数额,来对明代银矿生产或白银供给情况,作一种可能的推测,或近似的估计。

二

明代政府因银矿的开采和煎炼而得到的收入,称为银课。这些银矿的开采和煎炼,有商办的,有官办的。商民开采银矿,须得官方特许,首先估计一年可能采炼到的银子,提出一定的数额,每年缴纳给政府,称为银课。[2]大约对于矿砂中含银成分较低的银矿,政府因为开采无利,有时准许人民开采。[3]可是,在银矿产额较大的地区,如浙江南部、福建北部以及其他许多地方的银矿,政府为着要增加财政收人,多派官经营,禁止私人采炼。在这些地方,政府设立银场局,或炉局(通常简称为银场,或银坑、银穴、银冶),征集矿夫来开采,工匠来煎炼;大约初时预计每年生产所得,扣除各项经费开支以外,约有多少剩余,每年便以一定的银数,称曰银课,缴纳给政府。

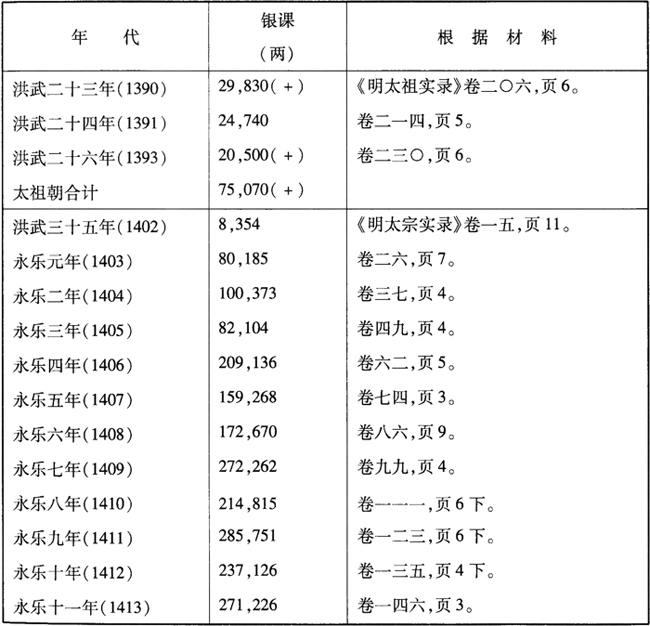

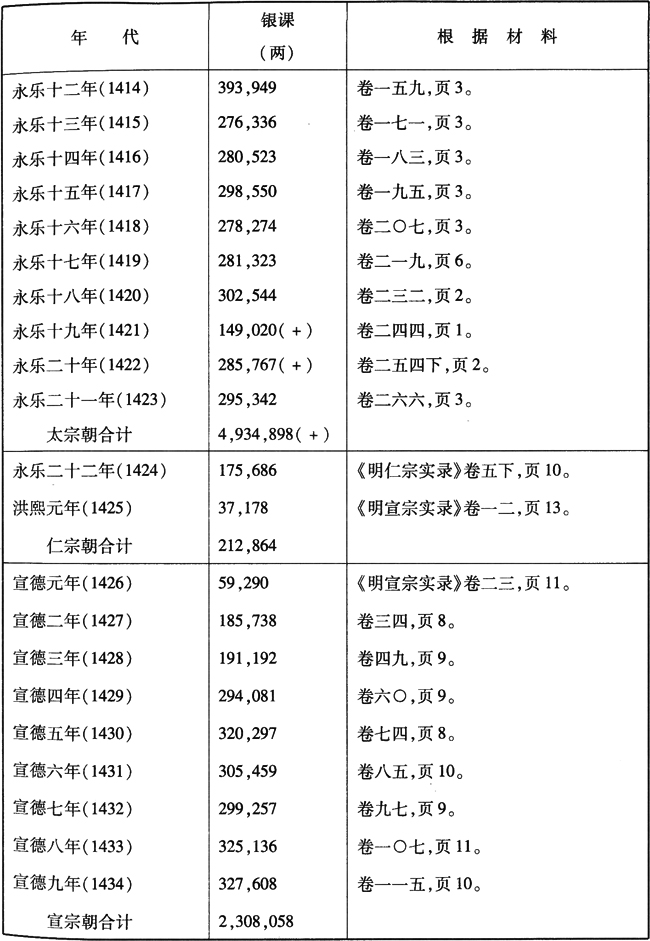

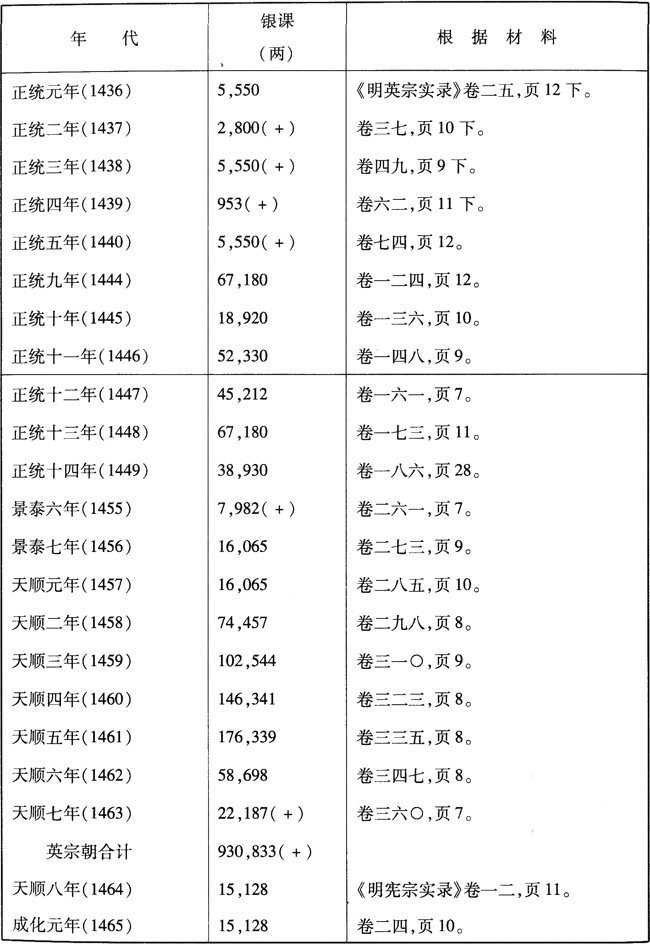

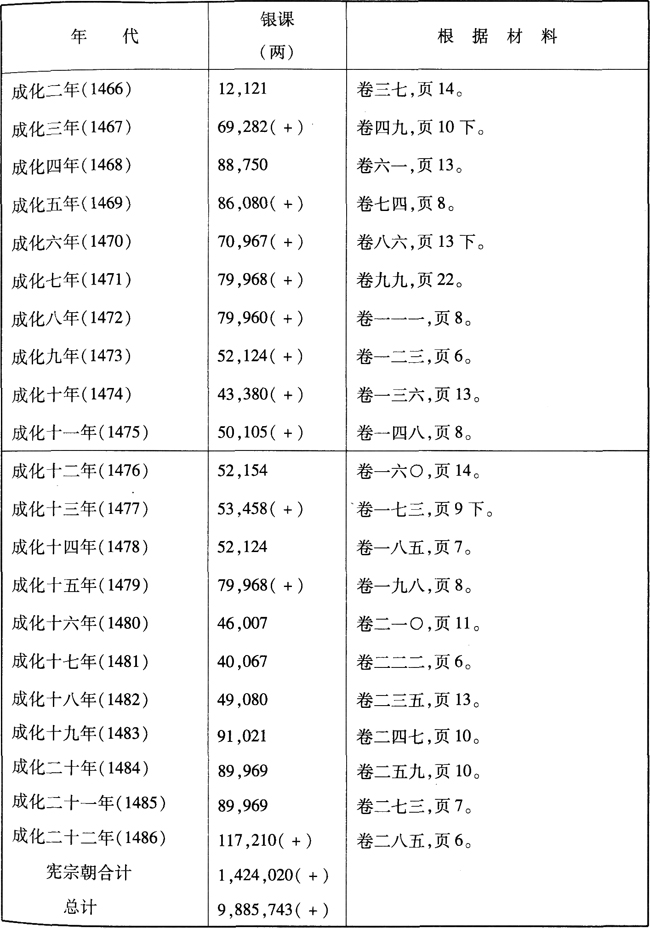

关于明代政府每年银课收入的数字,《明实录》自洪武二十三年(1390)开始,至正德十五年(1520)止,除某几年以外,在每年终了的地方都有记载;可是,自成化二十三年(1487)至正德十五年,每年银课的数字,却与金课合算在一起。不过,因为明代每年金课收人多半只有几十两,故在金、银课中银课要占绝大多数,是毫无疑问的。对于这些数字,友人梁方仲先生在他的大作《明代银矿考》[4]中,曾经加以整理。不过,在二十余年前,梁先生研究明代银课的收入,只能根据北平图书馆所藏《明实录》本,并没有见到最近才陆续印行的中研院历史语言研究所(以下简称史语所)校印本《明实录》,而后者记载每年银课收入的数字,却较为完备。因此,我们现在根据史语所校印本《明实录》的记载,把明代政府每年银课或金、银课收入的数字,作成第一、二两表。

第一表 明代银课收入

续前表

续前表

续前表

第二表 明代金、银课收入

续前表

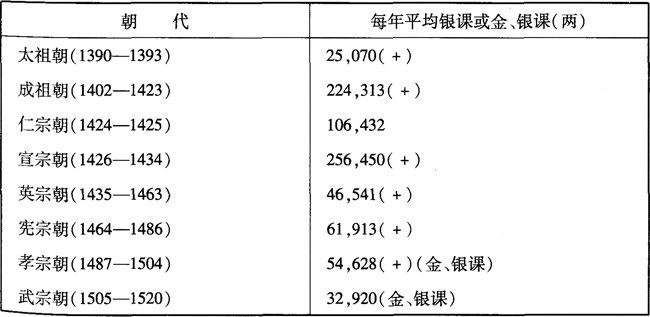

我们如果把历朝合计的银课或金、银课,用有纪录的年数来除,可得历朝每年平均银课或金、银课的数字;约如第三表所述。

第三表 明代历朝每年平均银课或金、银课

附注:太祖朝银课,用三年来除;英宗朝用二十年来除;宪宗朝用廿三年来除。

根据第三表,我们可知明代历朝政府每年平均银课收入,以成祖(1402—1423)、宣宗(1426—1434)两朝为最高,其中成祖永乐十二年(1414)一年的银课收入,更高至三九三、九四九两。自宣宗朝以后,直至武宗朝(1505–1520)末年,共八十六年,历朝每年平均银课,高低各有不同,但都远较成祖、宣宗两朝为低。因为政府银课的收入主要来自银矿的开采与煎炼,故我们可以推想,约自14世纪90年代开始的一百三十年内,中国的银矿产额,在最初的三分之一的期间内有增加的趋势,在后来三分之二的期间内则较前大为减小。

把第一表的银课总额及第二表的金、银课总额加起来,我们可知1390一1520的银课总额共为一一、三九五、七七五(十)两(其中包括一极小数的金课)。在这段期间内,有银课纪录的年数为一一三年。上述的银课总额,如果以一一三来除,我们可以发现,在洪武二十三年(1390)以后的百余年间,政府每年平均银课收入,约为十万两左右。

三

现在我们要问:如上述,在15世纪及其前后,我国政府每年的银课收入,算不算高?当日国内银矿的生产,能否满足货币流通方面的大量需要?为着要回答这些问题,在时间方面我们可以把明以前政府的银课收入和明代的银课数额比较一下,在空间方面我们可以看看约略同时的其他国家银课收入或银矿生产情况,以便与明代的中国作一比较。

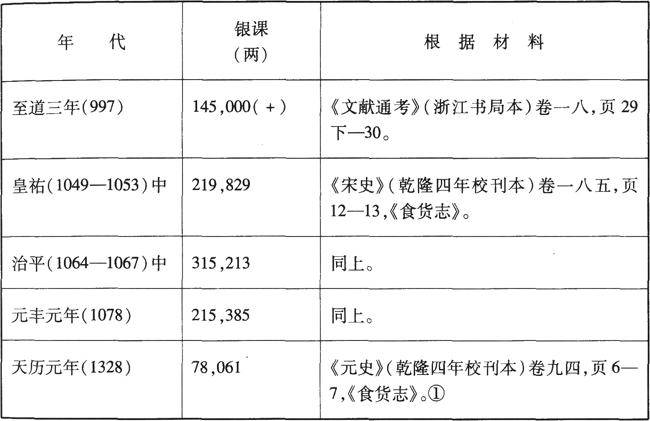

在明代以前,宋、元政府因银矿采炼而每年得到的银课收入,约如第四表所述。

把第四表中至道三年、皇祐、治平年间及元丰元年的银课数字平均计算一下,我们可知北宋政府在10世纪末叶后每年平均银课收人为二二三、八五六(十)两,这和上述明代政府在14世纪末叶以后一百余年中每年平均约十万两的银课收入比较起来,要大得多,虽然单独就一年的银课最高额来说,宋治平年间要比明永乐十二年为少。至于元代的银课,如以天历元年为例,要比明代少些。

第四表 宋、元时代的银课收入

表中①为[5]

政府银课的收入,主要来自银矿的开采和煎炼。故按照常理来说,根据每年银课收入的数量,我们可以推算出银矿产额的大小。可是,事实上,过去政府自银矿产额中要抽多少作为银课,却由于时间的不同而不同。大体上说,在明代以前,银课在银矿产额中所占的百分比比较轻微;到了明代,因为政府对银矿采炼管制得比较严密,银课在产额中所占的百分比要较前增大。

关于明代以前政府银课收入在银矿产量中所占的比例,日本加藤繁教授在四十年前已经加以研究。[6]他征引《太平寰宇记》卷一○七《江南西道饶州德兴县》条,说唐代政府对于那里的银矿,自上元二年(675)开始,“令百姓任便采取,官司什二税之”。到了北宋,政府对陕西虢州坑冶户的银货,“抽纳二分”。[7]其后到了南宋,“绍兴七年(1137)诏:江、浙金、银坑冶,并依熙(宁、元)丰法,召百姓采取,自备物料烹炼,十分为率,官收二分”。[8]由此可知,唐、宋时代的银课,约为银矿产额的百分之二十。其后到了元代,银课所占比例,大约因时因地而各有不同,有只占产额的百分之十的,[9]有多至百分之三十的。[10]

到了明代,政府的银课收入,在银矿产额中所占的比例,较前增加。明代的银矿,我们在上文说过,有商办的,有官办的;可是不管采用哪种经营的方式,每一个矿区在决定银课额的时候,大体让它约略等于每年产额的百分之三十左右。[11]政府对于产量比较丰富的银矿,多派官经营,禁止私采,其银课收入似应占产量的大部分,以至全部。可是,事实上,当日名为官办的银场,官方并不怎样投资,在生产过程中,“凡百器具,皆出民间”。[12]除生产所用各种器具以外,“自一切在官供应,矿夫口食,官兵口粮,倚办于殷实户”。[13]当日官办银场采炼所需的资本支出,既然主要来自人民或殷实户的投资,因此而生产出来的白银,自然要以一部分分配给他们作为报酬。当扣除投资者的报酬及其他开销以外,政府自宫办银场中得到的银课收入,也只占产额的百分之三十左右。例如嘉靖年间(1522–1566)政府对于北直隶蓟州瀑水银矿的经营,[14]“招日前已得矿利殷实之家,责令出钱供给器具、蜜陀僧、白炭、工食之费;佥充素有身家,旧时曾做矿徒为首者,以为矿甲;报出平日所率,善识矿脉,熟知煎销军民有籍之人,以为矿夫。在于瀑水原封旧洞,协力挖取矿砂。就在平谷县(在蓟州以西)择一空大去处,立为炉场。将日逐所取矿沙,委官差人押送炉所,照数验收。接续监视矿甲人等,眼同煎销成银。以十分为率,除三分纳于官课,以五分给办器具、蜜陀僧、白炭、料物、饮食之类,其余二分以偿矿甲人等工力之资。”[15]

由此可知,明代官办的银矿,如果采炼所用的器具、原料(如蜜陀僧)、燃料(白炭)及工资,都由人民或殷实之家出资来进行生产,因此而提炼出来的白银,约有百分之三十被政府抽取作银课。复次,在云南,有些银矿在采掘出矿砂后,等不到煎炼成银,便分成四份,其中一份为官课。关于此事,王士性曾经作较详细的记述,他说:“滇中矿硐,自国初开采至今,以代赋税之缺,未尝辍也。滇中凡土皆成矿苗,其未成硐者,细民自挖掘之,一日仅足衣食一日之用,于法无禁。其成硐者,某处出矿苗,其硐头领之,陈之官而準(准)焉,则视硐大小,召义夫若干人。义夫者,即采矿之人,惟硐头约束者也。择某日人采。其先未成硐,则一切工作公私用度之费,皆硐头任之。硐大,或用至千百金者。及硐已成,矿可煎验矣,有司验之。每日义夫若干人人硐,至暮尽出硐中矿为堆,画其中为四聚,瓜分之。一聚为官课,则监官领煎之,以解藩司者也。一聚为公费,则一切公私经费,硐头领之,以人簿支销者也。一聚为硐头自得之。一聚为义夫平分之。其煎也,皆任其积聚,而自为焉。硐口列炉若干具,炉户则每炉输五六金于官,以给剳,而领煅之。”[16]文中说官课只占矿砂产额的四分之一,或百分之二五左右;但把矿砂煎炼成银的炉户,又要“每炉输五六金于官”,才能领到许可证来炼银。如果加上这一笔收入,当日政府在云南收到的银课,也可能约占银产额的百分之三十左右。

上述明代官办的银矿,多由人民投资来经营。可是,事实上,当日各地银矿并不一定都能够找到有钱人来投资;在这种情况下,政府如果要采炼银矿,必须自己负起责任才成。在宣德年间(1426—1435),政府在浙江温州府平阳县、处州府青田等县,须以“优免杂役军需”的办法来“采办银课”[17]。在成化年间(1465—1487),“云南所属楚雄、大理、洱海、临安等卫军,全充矿夫,岁给粮、布”。对于这种办法,巡按云南监察御史胡泾等批评说:“切惟国用所以给军需,今因矿夫而日费粮、布,则国用虽足,而军储耗矣。国用所以养军士,今因矿夫而日耗军士,则国用虽充,而兵备弛矣。”[18]这些由国家经费来维持的卫军,改充矿夫,从事银矿采炼工作以后,他们生产所得,每人每月(或每年)须以定额银课缴纳给政府。[19]如果不足定额,须负责赔纳。[20]其后,自万历二十四年(1596)开始,政府因为财政困难,以太监充当矿使,派往各地开采银矿。因此而生产出来的白银,有按“官四民六”的比例来分的,[21]有“官民匀分”的。[22]换句话说,这时银课约占银矿产额的百分之四十或五十。

总括上述,我们可知明代政府每年的银课收入,约占银矿产额的百分之三十,或百分之三十以上。这和宋代约只按产额征取百分之二十的银课比较起来,显然要大得多。元代银课,有时按产额征收百分之十,有时征百分之三十,大致说来,也没有明代的百分比那么大。因此,宋、明政府就是每年得到同样数量的银课收入,宋代银矿产量也一定要较明为大。何况明代大部分时间每年平均的银课收入,都远在北宋中叶之下呢?对于宋、明银矿及其他金属矿产的生产情况,早在弘治五年(1492),丘濬已经加以比较,他说:“宋朝金、银、铜、铁、铅、锡之冶,总二百七十一,皆置吏主之。大率山泽之利有限,或暴发辄竭,或采取岁久,所得不偿所费,而岁课不足,有司必责主者取盈。臣按宋朝坑冶所在如此之多,而元朝之坑冶亦比今日加十数倍,何也?盖天地生物,有生生不已者,谷、粟、桑、麻之类是也。……山间之土石,掘而去之则深而成洼,舁而去之则空而留迹,是何也?其形一定故也。是以坑冶之利,在前代则多,在后代则少,循历至于今日,尤其少焉,无足怪者。我朝坑冶之利,比前代不及什之一二;间或有之,随取随竭。曩者固已于浙之温、处,闽之建、福,开场置官,令内臣以守之,差宪臣以督之。然所得不偿所费,如宋人所云者。今则多行革罢,而均其课于民赋之中矣。”[23]丘氏的话虽然是泛指各种金属矿产来说的,但单独就银矿生产来说,他认为自宋至明有下降的趋势,显然也是不可否认的事实。[24]

四

明代每年的银课或银矿产额,一方面少于宋代,他方面更不如与它约略同时的其他国家那么多。

哥伦布于1492年,即明弘治五年,由于西班牙政府的资助,发现了美洲新大陆。在新大陆的各种天然资源中,储量丰富的银矿引起西班牙人的注意,因此在16、17世纪对各地银矿从事大规模的开采。其中最重要的一个,是在秘鲁南部(Upper Peru,今属Bolivia)的波多西(Potosi)银矿。这个银矿位于一六、一五二英呎高的山上,于1545年被发现。由于这个银矿的采炼,在1549年有人亲眼看见西班牙王室按产量征收五分之一的银课(royal fifths),每星期高达二五、○○○西班牙银元(pesos,以下简称西元)[25]至四○、○○○西元;自1548至1551年,西王室在秘鲁的银课总收入共达三百万(笃卡)(ducados)以上。[26]每一“笃卡”约等于中国银一两,[27]故16世纪中叶西王室在秘鲁征收的银课,每年超过一百万两。

另外一位研究美洲历史的作者,估计在16、17世纪,西班牙王室每年在秘鲁的银课收入,约为一百五十万西元。[28]按每一西元,通常等于辅币八“料厘”(real),或中国银七钱二分。[29]如果按这个比率来计算,西王室每年在秘鲁征收的银课,约为一百万两多点。可是上述作者又说,他所指的西元,每一枚合辅币十三又四分之一的“料厘”。由此推算,当日西王室每年在秘鲁的银课收入,约为银一、七八八、七五○两。

我们在上文说过,在洪武二十三年(1390)以后的百余年内,明代政府每年平均征收到的银课,约为十万两左右;在武宗(1505—1520)一朝,每年平均更低至三二、九二○两,而且连金课也包括在内。由此可知,明代政府在15世纪及其前后每年平均的银课收入,还不到16、17世纪西班牙王室每年在秘鲁的银课收入的十分之一,或更低至只为后者的十七八分之一。如果单就武宗朝来说,西王室在秘鲁一个星期所征收的银课,便约有武宗朝一年那么多。在较早的英宗朝(1436—1464),有好些年的银课(见第一表)更少于秘鲁一星期的收入。西王室在秘鲁的银课收入,只按银矿产量征收五分之一,或百分之二十。明代政府征收的银课,却为产额的百分之三十或更多。由此可以推知,当明朝中叶左右,在太平洋两岸,秘鲁与中国的银矿产量,一大一小,二者的距离,比两国银课的距离还要大得多。秘鲁银产所以那么丰富,上文说过,主要由于波多西银矿的开采。根据西方历史学家的记载,自1624—1634年,波多西银矿每年平均产银五、二三二、四二五西元。自1545年发现以后,至1789年,这个银矿所产白银,共值二三四、六九三、八四○镑。[30]另外一个估计说,自1545年至19世纪中叶,这个银矿一共生产十六亿西元的银子。[31]当波多西银矿大量产银的时候,有如所罗门(Solomon,1033–9758.C.为以色列国王)时代那样,银被人看成像街上的石头那样低贱。[32]

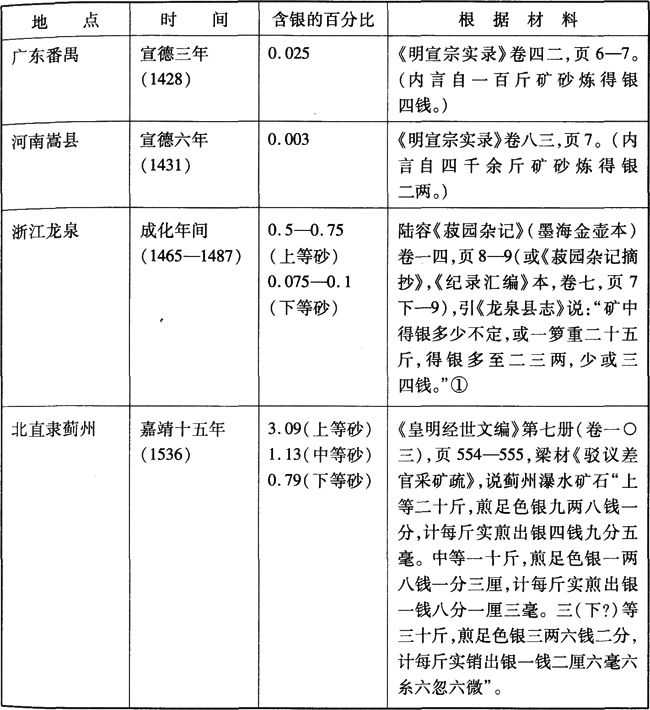

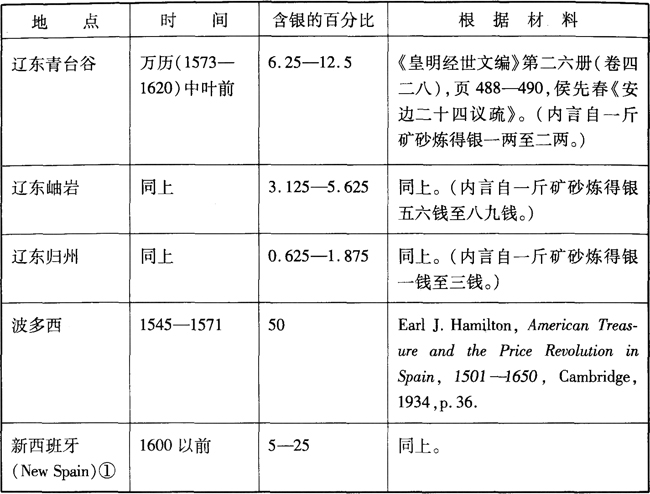

自银矿挖出的矿砂,含银成分多少,各有不同。秘鲁及美洲其他地方银矿产量所以远较中国为大,从而银课收入所以远较明朝为多,主要由于矿砂含银的百分比的悬殊。关于中国及美洲银矿蕴藏的情况,兹就矿砂含银的百分比,列表如下。

第五表 中、美矿砂含银的百分比

表①为[33]

续前表

表中①[34]

根据第五表,我们可知西班牙人在秘鲁波多西长期开采出来的矿砂,含银高达百分之五十,在墨西哥及其附近开采出来的,也含银百分之五至百分之二五。16世纪西属美洲所产银砂,其含银的丰富,实为明代中国各地矿砂所望尘莫及。难怪明代历年银矿产额,及政府银课收入,都远在太平洋对岸的新大陆之下了。

明代的银产或银课,不独远赶不上西属美洲,就是和约略同时的日本比较起来,也要相形见绌。16世纪末,日本兵库县生野银矿,每年缴纳给丰臣秀吉的银课,多至一万公斤(或二十六万两)。约17世纪初,岛根县岩美银矿中一矿坑,贡献给德川家康的银课,多至一万二千公斤(或三一二、○○○两)。约在同一期间内,佐渡银矿每年的银产额,约在六万至九万公斤(或一、五六○、○○○两至二、三四○、○○○两)之间。[35]

五

综括上文,我们可知明代政府虽然努力经营银矿,每年的银产额或银课收入,却非常有限,既不如宋代那么大,更赶不上同属太平洋区域的美洲或日本。在另外一方面,随着纸币价值的低折,商业的发展,以及其他原因,到了明中叶前后,银在各地市场上却成为普遍通用的货币,需要特别增大。可是,当银在明代社会中需要激增的时候,本国的银产却供应不足,不能满足越来越增加的需要。因此,明代中国白银求过于供的结果,价值或购买力特别增大,从而长期自国外输入大量的银子。

1967年2月26日,九龙。

注释:

[1] 《新亚学报》第八卷第一期,页157—186,九龙,1967。

[2]友人梁方仲先生,于抗战时期曾发表《明代银矿考》(见《中国社会经济史集刊》第六卷第一期,页65—112,昆明,民国二十八年)一文,其中讨论到银矿的经营,曾说:“商办的情形,据明末宋应星著《天工开物》第十四卷,五金,银一条内说:‘商民凿穴得砂,先呈官府验辨,然后定税。,从现存的史料看来,明代的银课大约是行定额税制……谭希思《明大政纂要》卷二十二云:‘永乐(1403—1424)间,福建尤溪县民朱得立于山开坑取银,岁纳三十六两。宣德(1426—1435)间设官局。后奉诏书罢局封坑,而坑首额户犹照旧纳银。正统七年(1442)布按二司以为言,乃罢之。,但谷应泰《明史纪事本末》卷三十一,平浙闽盗,正统十三年(1448)节内又有‘尤溪炉主蒋福成,的记事,可见官办民办迭为更替。《明史》卷二三三《张贞观传》载万历初年,‘五台奸人张守清招亡命三千余人,擅开银矿。……帝……敕守清解散徒党。……守清乞输课于官,开矿如故。贞观力争,乃已’……可见如果输课于官,商民照例可得开矿的权利的。”

[3]例如《明宣宗实录》(中研院历史语言研究所校印本)卷四二,页6—7,“宣德三年闰四月庚子”条说:“先是广东都司奏:(番禺)县民有私取铅沙者。门卒获之,究其所出,在番禺县西,取沙烹炼,可得白金、铅、锡。当罪私取者,并请官开冶。上……命巡按御史勘视其实以闻。至是御史何善奏:同三司官发工匠民丁等深入岩洞,取沙矿(矿沙?),每百斤炼银止四钱、铅二十斤,计所得不偿所费。上谓尚书夏原吉曰:朕料铅沙之烹,所得无几。若果有银利,置冶烹炼,岂待今日?彼小民或窃取以求毫末之利,无足怪。朕已宥之不问。……”(徐学聚编辑《国朝典汇》,明刊本,卷一九六,页2—3,《开矿》,及余继登辑《典故纪闻》,《丛书集成》本,卷九,页149,略同)

[4]彭信威前引书,页472。

[5] 《元史》卷九四,页6—7,《食货志》说:“天历元年岁课之数……银课:腹里,一锭二十五两;江浙省,一百二十五锭三十九两二钱;江西省,四百六十二锭三两五钱;湖广省,二百三十六锭九两;云南省,七百三十五锭三十四两三钱。”现在把一锭换算为五十两,我们可以计算出天历元年银课总额为七八、○六一两。

[6]加藤繁《唐宋时代金银的研究》(日文本,《东洋文库论丛》第六,东京,大正十五年,即1926),第二分册,页527。

[7]李焘《续资治通鉴长编》卷三八九“哲宗元祐元年十月丙申”条。

[8]李心传《建炎以来朝野杂记》卷一六《金银坑冶》条。

[9] 《续文献通考》(光绪十三年,浙江书局刊本)卷二三,页15说:“英宗至治三年(1323)正月,罢上都、云州……银冶,听民采炼,以十分之一输官。”又说:“泰定帝泰定二年(1325)闰正月,罢永兴银场(在大都附近,属大都管辖),听民采炼,以十分之一输官。”

[10]同书卷二三,页16—17说:“在河南者,延祐三年(1316),李允直包罗山县银场,课银三锭。四年(1317),李珪等包霍丘县豹子崖银洞,课银三十锭。其所得大抵以十分之三输官。”

[11] 《明史》卷八一,页9,《食货志》说:“(崇祯)三年(1630),御史饶京言:铸钱开局……苦无铸本,盖以买铜而非采铜也。乞遵洪武初(1368)及永乐九年(1411)、嘉靖六年(1527)例,遣官各省铸钱采铜,于产铜之地,置官吏驻兵,仿银矿法,十取其三。……”

[12] 《明英宗实录》卷一一九,页1,“正统九年闰七月戊寅朔”;《续文献通考》卷二三,页31—32;徐学聚编辑《国朝典汇》(明刊本)卷一九六,页4,《开矿》;余继登《典故纪闻》(《丛书集成》本)卷一一,页188。又《明英宗实录》卷一二八,页1,载正统十年(1445)十月乙巳,都御史王文说:“银场……公用器具给于民。”

[13]徐孚远等辑《皇明经世文编》(台北市国联图书出版有限公司影印明崇祯间平露堂刊本)第二五册(卷四一五),页486—487,吕坤《忧危疏》;《神宗万历实录》(江苏国学图书馆传钞本)卷三。九,页1—2,“万历二十五年四月辛酉”。又《明英宗实录》卷二三七,页5下—6,载景泰五年(1454)六月壬申,“镇守福建兵部尚书孙原贞等奏:近敕臣等覆视福州、建宁二府各银场坑开煎有无便利。……今欲开场,器具、工力悉出于民……”。

[14]蓟州瀑水银矿于嘉靖十五年(1536)开采,至隆庆二年(1568)停开。参考梁方仲前引文;《明史》卷八一,页12,《食货志》。

[15] 《皇明经世文编》第七册(卷一○三),页543—547,梁材《驳议差官采矿疏》。参考《世宗嘉靖实录》(江苏国学图书馆传钞本)卷一九四,页1,“嘉靖十五年十二月乙四”;《国朝典汇》卷一九六,页8,《开矿》。

[16]王士性《广志绎》(万历二十五年《序》)卷五,页19。

[17] 《明英宗实录》卷三,页4,“宣德十年三月癸未”。

[18] 《明宪宗实录》卷一一四,页3下,“成化九年三月壬寅”。

[19]例如《明宪宗实录》卷二二八,页8,载成化十八年(1482)六月辛酉,“巡抚云南右副都御史吴诚奏:云南楚雄等七卫银课,自永乐三年(1405)开,至宣德十年(1435)止。天顺三年(1459)复开办银五万二千三百余两。……成化三年(1467),又复天顺三年之数。第年久矿微,额恒不足。官司拨摘军余,以为矿夫,月追人银一两二钱,通计一年该银十有四两四钱。不足,则又扣卖军粮,以益其数……”。按明代的军政制度,正式军役(“民壮”、“招募”除外)由特定的军户担任。每一军户出正军一名。每一正军携带户下余丁一名,在营生理,佐助正军,供给军装。这个供给正军的余丁名曰“军余”,或通称曰“余丁”。因为军余在营生理,协助正军,所以他不当军差,也免杂泛差役(参考王毓铨《明代的军屯》,北京中华书局,1965年,页52)。

[20]上引《明宪宗实录》说:“不足,则又扣卖军粮,以益其数。”又《续文献通考》卷二三,页36,载弘治十三年(1500)十一月,“巡抚都御史李士宝奏:云南银场凡九,近年矿脉甚微。各卫俱以矿夫口粮赔纳,岁折银三万四百三十四两,名曰矿夫口粮(把矿夫照例应领的口粮折作银课)。余丁或三五人朋当一名,岁办银二万一千九百四十五两,名曰夫丁乾认(每三五名余丁合起来赔纳一丁的课额)。今判山、窝村、广运、宝泉四场,矿脉久绝,赔纳无已。……”(《明孝宗实录》卷一六八,页2,“弘治十三年十一月壬戌”略同。又参考《典故纪闻》卷一六,页269)

[21] 《皇明经世文编》第二七册(卷四四一),页321—326,冯琦《矿税议》(约撰于万历三十年,参考《明史》卷二一六,页11—12,《冯琦传》);《续文献通考》卷二三,页48—49,万历二十九年七月湖广巡抚赵可怀《疏》;张萱辑《西园闻见录》(哈佛燕京学社印)卷九二,页32,《坑冶》。

[22] 《神宗万历实录》卷三○一,页7,载万历二十四年闰八月己已,“户部奏议开采事宜……夫一矿之开,则曰以其半与民,以为开凿运送之费,不领于公帑。且云勿扰民,相度山原,有关龙脉者勿动.意岂不善……”。又同书卷三三三,页6,载万历二十七年四月丁卯,“河南矿监鲁切进矿银,仍称矿砂微盛不常,或照旧匀派,或再行包课,恭请裁哥。上命照旧官民匀分,不许包课赔累,亦毋得佥派地方”。

[23]丘濬《大学衍义补》(琼州海口海南书局印)卷二六,页7。又参考《续文献通考》卷二三,页35;《皇明经世文编》第六册(卷七二),页73—76,丘濬《山泽之利》;《西园闻见录》卷九二,页28—29。

[24]据李心传《建炎以来朝野杂记》甲集卷一六“金银坑冶”条,北宋银矿产额最高时,“岁贡银”18,600,000(十)两,比明代一百一十多年的银课总收入还要大。加藤繁教授(前引书,第二分册,页534—537)认为这个“岁贡银”的数字,除银课外,还包括和买等收入,其发生时间则在北宋末叶。由此更可以证明丘濬的观察是对的。

[25]每一个西班牙银元的购买力,在16世纪及17世纪初期,约为20世纪初期的十倍;在18世纪中叶,约为20世纪初期的五倍。参考E.H.Blair and J.A.Robertson,eds., The Philippine Islands,t493—1898(以下简称PAil Isls).,Cleveland,1903,vol.1,P.50.

[26] Cieza de Leon,Chronicle ofPCm,Eng.trans.,London,1864.原书未见,兹引自 Phil.Isls.,vo1.27,P.172.

[27] Phil.Isls.,vo1.19,P.306.

[28] Acosta,History of the Indies.原书未见,兹引自Phil.Isls.,v01.27,P.172.

[29]张燮《东西洋考》(1618年序)卷五,页7下说:“银钱大者七钱二(原误作‘五’,兹从下引书改正)分,夷名黄币峙(un peso);次三钱六分……又次一钱八分……小者九分,名黄料厘(un real)。俱自佛郎机(按指葡萄牙)携来。”又江日升《台湾外纪》(序于康熙四十三年;台北市,1960年刊本)第三册,卷一○,页424—425说:“佛郎机在西南,干系腊(Castile,指西班牙)在东北,其用大小银钱:最小者四分半,次者九分,又大者一钱八分;三钱六分者,名曰中钱;七钱二分者,名曰大钱。”

[30] Humbol&,New Spain,Eng.trans.,London,1811,PP.353—379.原书未见,兹弓自Phil.lsls.,vol.14,P.306;vol.27,P.172.

[31] phil.lsls.,vol.14,P.306.

[32] Phil.lsls.,vol.27,P.153.

[33]陆容是成化二年(1466)的进士,官至浙江右参政,他撰《菽园杂记》的时间当在此后若干年内(参考《四库全书总目提要》,商务印书馆本,第三册,页2936)。但在二百余年后,嵇曾筠等纂修《敕修浙江通志》(乾隆元年序)却引《龙泉县志》说:“矿箩重三十斤,呼一節,得银多至二十两,少或三四钱。”两书同样征引《龙泉县志》,但每箩矿砂的重量,及炼出白银的数量,二者却不完全相同。因为一时找不到《龙泉县志》,我们无从下一定论,但官修《浙江通志》的时间,既然要比《菽园杂记》成书晚二百余年,其错误的可能性当然较大。

[34] “新西班牙”包括现在墨西哥及其附近的广大地区。

[35] A.Kobata.“The Production and Usesof Gold andSilver inSiXteenth-andSeven tconth=Century Japan”,in Economic History Review,Second Series,Vol.XVIII,No.2,August1965,P.248.

载《中国经济史研究》第二册