略论生态环境对先秦水井的影响

先秦时期,不仅是我国古代社会发展的开端,也是人类社会由低级走向高级,由蒙昧走向文明的渐进时期。在人类社会发展的过程中,原始先民在同自然界的实践和斗争中,发明了人工取火、弓箭、石器、农业和水井,这些都是原始先民智慧的结晶,正如马克思所说:“人类生存倚赖于和自然的不断发展的相互作用”。[1] 其中,水井在人类社会发展中起到重要作用,也是人类在环境变化中的历史选择。研究表明:水井和生态环境之间存在着高度的相关性。一方面,水井的出现和发展是人们为适应环境变化而做出的适应性反映。另一方面,环境的变化和差异,对先秦水井的发展也产生有很大的影响。

一、环境变迁与水井起源和变化

根据迄今所见资料,我国是世界上发明水井最早的地区,埃及在新王国二十王朝(公元前1206——前1070年)时期,还未见有水井的记载。在两河流域,底格里斯河中游地区的亚述城邦国家,利用水井是公元前2000年以后的事,而古代印度有水井的记载,是公元前324——前185年的孔雀王朝时期。[2] 尽管学术界很多学者对水井的起源问题进行了诸多因素的探讨,[3] 但是,我们应该把先秦生态环境因素考虑进去,因为生态环境应为先秦水井产生的重要诱导因素之一。

在远古时代,长江和黄河流域气候适宜,土质肥美,自然植被极为茂盛,野生动物资源也非常丰富。距今一万三千年前,末次冰期结束,全球气候逐渐变暖。距今一万一千年前后,地球出现了一次较为明显的降温。到距今一万年左右,气候又逐渐转暖。此后,全球气温开始持续上升,到距今6000年时达到高峰。《孟子•滕文公上》记载:“草木畅茂,禽兽繁殖,兽蹄鸟迹之道交于中国”。《史记•封禅书》也记载有:“夏得木德,草木畅茂”。古史传说,正与环境考古相吻合。

在全新世中期,中国大地出现了温暖湿润的气候环境。[4] 距今7000年前,长江流域气候湿润温暖,生长着茂密的热带常绿阔叶林,属典型的海洋性亚热带季风气候。[5] 因此,在新石器时代晚期的南方环太湖流域,在一定程度上,也孕育着水井产生的因子:首先,原始先民为适应多雨潮湿环境而出现的榫卯木结构干栏式建筑,使他们人积累了开凿和建筑水井的经验;其次,在地下水位较高的地方,原始先民无意发现有潜水渗出,从而,使他们逐渐认识到地下水的存在;最后,在长江下游地区,许多遗址周围遍布的河湖水体都与海水直接相连,河湖水位受海潮涨落影响极大,致使河湖水体盐分升高、苦涩,不堪饮用。所以,六七千年前,长江下游的原始居民不得不开始利用人工开挖蓄水坑和水井的方法,以获取清洁卫生的生活用水。在这种情况下,河姆渡人在南方率先开挖出第一口水井。从目前考古发现的水井资料来看,长江下游地区浙江余姚河姆渡第二层的木构浅井,是我国迄今为止发现时代最早的水井实例,比黄河中下游地区最早的河南白营龙山文化木构方形深井要早1000多年。[6]

在良渚文化初期,气候温暖,水域面积较大,到后来气候由温暖转入干凉,引起水域面积缩小和水位下降,人们除了在早期遗址上继续生活,还向低洼地区发展。太湖、淀山湖、澄湖等多处湖底遗址的发现,就说明当时太湖地区水位降低,水域面积缩小,陆地面积扩大。在江苏吴县澄湖[7]、江阴璜塘與[8]、浙江嘉善新港[9]等遗址发现大量的水井遗址,也说明因水位降低,人们的生活和生产用水从附近直接获取已有所不便,故有凿井取水的需要。同时,从该时期太湖流域生态环境变迁中,也可以看出环境变化对水井产生的影响。详细情况见表一。

表一 太湖流域新石器时代生态环境

| 地质分期 | 文化期 | 文化类型 | 文物 | 植物 | 动物 | 气候 | 环境 |

| 中全新世早、中期 | 新石器时代早、中期 | 崧泽文化、马家浜文化 | 石刀、石斧、石犁、骨耜、灰陶、网坠、陶猪、木构地面建筑、稻谷 | 青刚栎栲属枫香、麻栎桑榆漆等常绿阔叶和落叶阔叶为主的植被类型 | 猪、狗、水牛、四石象、鹿、亚洲象、扬子鳄、淡水鱼 | 气候暖湿,年平均温度高于现在温度2~3℃为气候适宜期 | 由于气候暖湿,海面抬升至今海面高度,地表低洼处积水形成湖泊、沼泽、堆积泥炭,滨海高潮线附近堆积贝壳砂堤(冈身) |

| 中全新世晚期 | 新石器时代晚期 | 良渚文化 | 黑陶、夹砂陶、石犁、石刀、稻谷、绢片丝线、竹编、纺轮、网坠、玉器、水井 | 早期以青刚栎樟桑、竹、麻栎等为主,后期逐渐出现以栎、榆、松柏、桦及草本植物为主的植被类型 | 猪、狗、水牛、四不象、鹿、淡水鱼 | 早期气候暖湿,后期气候逐渐转向凉干 | 早期气候湿暖,地面湖沼较多,后期由于气候转向凉干,海面下降,平原湖泊缩小,河湖水量减小,先民打井取水 |

(资料来源:景存义:《太湖平原中石器、新石器时代农耕文化发展与环境》,《农业考古》,1991年第1期)

我国疆域辽阔,各个地域的气候、环境、地理状况也各不相同,各个地区的发展也是很不平衡的,水井的产生与发展与环境关系也不相同。在北方,从河南杞县段岗遗址龙山文化遗存中,不仅发现大量反映气候温润的草本花粉和蕨类孢子,而且还发现干凉气候的松属,但木本花粉的少见,说明当时气候开始出现潮湿向干凉方向过渡的迹象。[10] 由此可以推断,河南汤阴白营遗址发现龙山时代水井,是原始先民为克服干旱、方便生活与耕种所采取的措施之一,这与南方水井的起源是不同的。

至夏商周时期,正值气候适宜期,高海面出现,河湖发育。距今约3000年时,特别是战国以后,气候逐渐变凉干,海面下降,河流下切,新的一级阶地形成。[11] 因此,在夏商周时期,水井分布比较集中于河南、河北、山东、陕西和山西诸地区,没有出现水井群。至春秋战国时期,水井已十分普及,因而水井遗迹发现也比较多,主要分布在北京、山东、山西、陕西、河南、湖北、湖南、江苏和安徽,在这些地方发现很多古井群,如在楚都纪南城遗址,北京城西南的蓟城遗址、湖北郭家岗遗址、陕西秦都咸阳故城遗址、河南韩都新郑遗址等地区,这也许与战国时期地下水位变化,导致水源不足有关。

“人创造环境,环境也同样创造人”。[12] 换句话说,人们在环境压力下,有时会对环境做某些适应性改造。同时,环境也在一定情况下影响人对它的适应、选择与改造。先秦水井的出现与发展是人类在环境变化中做出的主动选择的结果。在一定意义上,可以认为,正是环境变化导致先秦水井的出现和发展。

二、生态环境与水井形制的互动

由于我国幅员辽阔,地质差异明显,气候表征各异,生态环境对人类生活习惯、生理特点、心理特点有着深刻影响。[13] 当然,生态环境对水井的形制产生很大的影响。我们通过对已公开发表的水井遗迹整理、研究表明,这种影响不仅表现在水井的材料上,而且还表现在历史时期不同区域水井的深度上。

首先,在我国由于北方土壤节理致密具有直立性,土质不易坍塌;南方土壤质地松软,粘性大,土质直立弱。所以,在先秦时期,我国水井主要是以土井为主,其它类型的水井较少。具体情况,可以参照图一。

图一 先秦时期我国水井形制比例示意图

在新石器时代,我国北方水井绝大多数为土井,如河南舞阳大岗、山东济宁张山、山东枣庄建新、河南临汝煤山、山西襄汾陶寺遗址等遗址的水井,尤其在河北邯郸涧沟村发现的两口土井,[14] 这是迄今为止发现的最早的土井。在南方,我国水井以木井为主,如浙江余姚河姆渡遗址、浙江嘉善新港、浙江昆山太史淀的水井、上海松江汤庙村等遗址所发现的水井。

在夏商西周时期,水井主要分布在北方,以土井为主,木井发现得很少,更没有像土井那样出现古井群。从目前的材料看,只有在浙江湖州长兴[15] 和河北满城要庄[16]发现有木构水井,其它地方没有发现该类水井遗迹。在春秋战国时期,水井的类型除土井、木构井、竹圈井之外,又出现了陶圈井和瓦井,其中以土井和陶圈井居多,并且还出现很多井群。

其次,先秦时期,我国不同区域水井的深度表现也不同,概括起来,北方的水井比较深,一般都在5米以上;南方的相对比较浅于北方的水井,在3米以下。关于先秦时期水井的深度详细情况,可参阅表二和图二。

表二 我国先秦时期水井深度一览表

| 编号/内容 | 水井名称 | 时代 | 深度(米) | 数量(口) | 资料出处 |

| 1 | 河南舞阳大岗 | 新石器 | 6 | 不详 | 《舞阳贾湖》科学出版社1999 |

| 2 | 山东济宁张山 | 新石器 | 2.75 | 1 | 《考古》1996(4) |

| 3 | 山东枣庄建新 | 新石器 | 2.1 | 不详 | 《枣庄建新》科学出版社1996 |

| 4 | 河南汤阴白营 | 新石器 | 11 | 1 | 《考古》1980(3) |

| 5 | 河南临汝煤山 | 新石器 | 0.8 2.5 |

2 | 《考古学报》1982(4) |

| 6 | 河北邯郸涧沟 | 新石器 | 7 | 2 | 《考古》1959(10) |

| 7 | 河南鹿邑栾台 | 新石器 | 0.8 | 不详 | 《华夏考古》1989(1) |

| 8 | 山东兖州西吴寺 | 新石器 | 4.3 5.1 0.8 |

3 | 《兖州西吴寺》文物出版社1990 |

| 9 | 山西襄汾陶寺 | 新石器 | 13 15 |

2 | 《考古》1980(1) |

| 10 | 河南洛阳矬李 | 新石器 | 6.1 | 1 | 《考古》1978(1) |

| 11 | 浙江余姚河姆渡 | 新石器 | 1.35 | 1 | 《考古学报》1978(1) |

| 12 | 上海青浦崧泽 | 新石器 | 2.26 1.7 |

2 | 《考古与文物》1992(3) |

| 13 | 江苏昆山太史淀 | 新石器 | 2 | 3 | 《文物集刊》1980(1) |

| 14 | 上海松江汤庙 | 新石器 | 1.6~2 | 4 | 《考古》1985(7) |

| 15 | 江苏吴县澄湖 | 新石器 | 1~3 | 不详 | 《文物资料丛刊》1985(9) |

| 16 | 浙江嘉善新港 | 新石器 | 1.63 | 1 | 《文物》1984(2) |

| 17 | 江苏江阴璜塘绛 | 新石器 | 3 | 4 | 《文物资料丛刊》1985(9) |

| 18 | 河北容城午方 | 新石器 | 5.3 | 1 | 《考古学集刊》1987(5) |

| 19 | 山东广饶傅家 | 新石器 | 约4 | 4 | 《考古》2002(9) |

| 20 | 上海青浦寺前 | 新石器 | 2.32 | 2 | 《考古》2002(10) |

| 21 | 浙江余杭良渚庙前 | 新石器 | 2.3 | 1 | 《文物》2001(12) |

| 22 | 江苏常州圩墩 | 新石器 | 1.18 2.1 |

2 | 《东南文化》1995(4) |

| 23 | 上海松江广富林 | 新石器 | 3.1 | 1 | 《东南文化》2003(11) |

| 24 | 河南偃师二里头 | 青铜 | ≥4 | 2 | 《考古》1965 (5) |

| 25 | 山西夏县东下冯 | 青铜 | 5.5~10 | 5 | 《夏县东下冯》文物出版社1985 |

| 26 | 上海闵行马桥 | 青铜 | 1.2~1.8 | 12 | 《考古学报》1997(2) |

| 27 | 河南驻马店杨庄 | 青铜 | 4 | 4 | 《考古》1995(10) |

| 28 | 河南偃师尸乡沟五号宫殿 | 青铜 | 5.7 | 2 | 《考古》1988(2) |

| 29 | 河南安阳苗圃北地 | 青铜 | 3 | 1 | 《考古学报》1991(1) |

| 30 | 江苏吴江广福村 | 青铜 | 2.97 | 2 | 《文物》2001(3) |

| 31 | 河北藁城台西 | 青铜 | 5.7 3.1 |

2 | 《文物》1979(6) |

| 32 | 河北藁城台西 | 青铜 | 3.1 6.6 |

4 | 《藁城台西商代遗址》文物出版社1985 |

| 33 | 江西九江神墩 | 青铜 | 6.95 8.25 |

2 | 《农业考古》1985(2) |

| 34 | 江西德安石灰山 | 青铜 | 3. 5 | 1 | 《农业考古》1985(2) |

| 35 | 江西德安陈家墩 | 青铜 | 7 2.7 2.4~2.7 |

4 | 《南方文物》1995(2) |

| 36 | 浙江湖州长兴 | 青铜 | 2.8 | 1 | 《浙江日报》2003-10-20 |

| 37 | 上海闵行马桥 | 青铜 | 1.2~1.8 | 12 | 《考古学报》1997(2) |

| 38 | 河南安阳刘家村 | 青铜 | 4.8 5.3 |

2 | 《华夏考古》1997(2) |

| 39 | 河南偃师尸乡沟 | 青铜 | 5.25 | 1 | 《考古》1999(2) |

| 40 | 河南郑州商城 | 青铜 | 8 | 4 | 《中国文物报》1995-7-30 |

| 41 | 江西德安陈家墩 | 青铜 | 1.9 3.6 7.2 |

4 | 《南方文物》1995(2) |

| 42 | 上海闵行马桥 | 青铜 | 1.2~1.8 | 12 | 《考古学报》1997(2) |

| 43 | 陕西长安张家坡 | 青铜 | ﹥9 | 8 | 《沣西发掘报告》文物出版社1962 |

| 44 | 山东兖州西吴寺 | 青铜 | 4.3~4.45 | 3 | 《兖州西吴寺》文物出版社1990 |

| 45 | 陕西云塘周原 | 青铜 | 31 | 1 | 《中国文物网》2003-7-23 |

| 46 | 陕西扶风周公庙 | 青铜 | ﹥10 | 2 | 《中国文物网》2004-4-9 |

| 47 | 山东安丘东古库 | 青铜 | 约10 | 3 | 《中国文物报》1995-9-3 |

| 48 | 河北满城要庄 | 青铜 | 约10 | 5 | 《文物春秋》2001(5) |

| 49 | 山西侯马铸铜 | 铁器 | 多数在10以下,最深15 | 38 | 《侯马铸铜遗址》文物出版社1993 |

| 50 | 山东兖州西吴寺 | 铁器 | 3.2~4.32 | 8 | 《兖州西吴寺》文物出版社1990 |

| 51 | 陕西长安客省庄 | 铁器 | 约10 | 26 | 《沣西发掘报告》文物出版社1962 |

| 52 | 河南登封阳城 | 铁器 | 2.6~10.1 | 5 | 《登封王城岗与阳城》 文物版社1992 |

| 53 | 湖北楚都纪南城 | 铁器 | ﹥1.8 | 3 | 《考古学报》1982(4) |

| 54 | 河南临汝中山寨 | 铁器 | 约5 | 1 | 《考古学报》1991(1) |

| 55 | 江苏溧水陈村 | 铁器 | 约5 | 1 | 《考古》1987(11) |

| 56 | 湖北宜都巷子 | 铁器 | 13.5 10 |

2 | 《考古》1958(11) |

| 57 | 江苏苏州新庄 | 铁器 | 1.7~3.1 | 3 | 《考古》1987(4) |

| 58 | 河北邢台曹寅庄 | 铁器 | 0.68 | 1 | 《考古学报》1958(4) |

| 59 | 河北邯郸赵都故城 | 铁器 | 2.81 | 1 | 《考古学集刊》1984(4) |

| 60 | 山东济宁张山 | 铁器 | 4.34 | 1 | 《考古》1996(4) |

| 61 | 湖北宜城郭家岗 | 铁器 | 约5.1 | 7 | 《考古学报》1997(4) |

| 62 | 河南韩都新郑 | 铁器 | 1.7~2.46 | 5 | 《考古与文物》1983(1) |

| 63 | 山东临淄后李 | 铁器 | 5.5~11 | 3 | 《考古》1992(11) |

| 64 | 湖南澧县双堰 | 铁器 | 7.7~8.35 | 6 | 《农业考古》1992(4) |

| 65 | 湖南桑植朱家台 | 铁器 | 5.35 | 1 | 《江汉考古》1994(2) |

| 66 | 河南南阳宛城 | 铁器 | 5.01~5.5 | 6 | 《华夏考古》2003(3) |

| 67 | 湖北老河口杨营 | 铁器 | 2.2~5.5 | 6 | 《江汉考古》2003(3) |

| 68 | 湖北江夏郑店 | 铁器 | 7.4 | 1 | 《江汉考古》2001(4) |

| 79 | 湖北荆门响岭岗 | 铁器 | 约7 | 不详 | 《江汉考古》1982(2) |

| 70 | 湖北潜江龙湾 | 铁器 | 约7 | 不详 | 《江汉考古》1982(2) |

| 71 | 天津蓟县大安宅 | 铁器 | 5~7.4 | 7 | 《人民网》2000-7-30 |

| 72 | 浙江绍兴袍谷 | 铁器 | 1~2 | 3 | 《中国文物网》2003-7-23 |

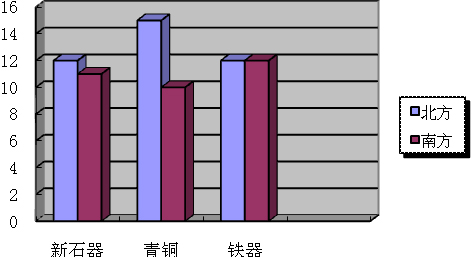

图二 我国先秦时期南北水井遗迹数量对比图

从上面的图表中,我们可以知道:

第一,水井的深度与地域的生态环境有高度的相关性。一般情况下,北方由于地下水位低,气候干旱,因此相对对于南方来说,北方水井都比较深。在先秦时期,水井深度在5米以上的共有37处,其中,北方的有28处,占该时期的深水井总数的76%,其中,超过10米以上的水井有12处,占北方深水井总数的43%;水井深度在3米以下的共27有处,其中,南的有19处,占该时期的深水井总数的70%,其中,深度低于2米以下的水井有11处,占南方浅水井总数的56%。

我国黄河中下游地区发现水井的井体较大且较深,口径1米至2米,有的口径达四五米、深逾六七米,最深的甚至到达30多米。如河南洛阳矬李遗址水井深6.1米,[17] 河北邯郸涧沟遗址的水井深7米左右,[18] 河南汤阴白营村发现一口圆角方形的水井,大井口南北长5.8米,东西宽6.6米;下深0.55米处为小井口,南北长3.8米,东西宽3.6米,深11米。[19] 在山西襄汾陶寺龙山文化遗址的早期的井口圆形,口径3米,深15米。[20] 在陕西周原云塘建筑基址附近发现一眼31米深的周代水井。[21] 但是,在南方,水井的井体不大且较浅。如浙江余姚河姆渡遗址发现的水井,约为1.35米。[22] 苏州草鞋山遗址发现10口水井,深1.8米左右。[23] 上海青浦县崧泽遗址发现两座,深2.26米。[24]

第二,先秦时期,不同时期不同地域水井深度遗迹数量也是不同的。在新石器时代,水井深度有明确数字的共有23处,占先秦时期有明确数字记录水井深度的32%,其中,南方水井共11处,占新石器时代水井的49%;北方水井共12处,占新石器时代水井51%。在青铜时代,水井深度有明确数字共有25处,占先秦时期有明确数字记录水井深度的34%,其中,南方水井共10处,占青铜时代水井的40%;北方水井共15处,占青铜时代水井的60%。在铁器时代,水井深度有明确数字记录的24处,占先秦时期有明确数字记录水井深度的33%,其中,南方水井共12处,占铁器时代水井的50%;北方水井共12处,占铁器时代水井的50%。

总之,在先秦时期,先秦水井的在形制和分布上都有明显的地域性,这与生态环境有密切的关系。

三、生态环境对先秦水井作用的主导性

人类长期生活在一定生态环境中,就会形成较为稳固的对事物的看法、思想和观念,进而形成具有地域特色的思想文化。[25] 因而,人们生产活动的内容和生活方式就会存在较大差别。在一定程度上,这就导致了不同地区的人们在利用地下水开挖水井时选择功用上的不同。总的来说,在北方的黄河流域及其支流主要是解决生活用水及陶窑等少量生产用水,南方则由于其地理特点,已不仅仅局限于生活用水,开始用于农业灌溉。

我们知道,黄河流域属半干旱的气候环境,由于地下水位低,土壤结构紧密,再加上自然植被以耐干旱的蒿属等草本植物为主,多种粟、黍农作物,水井主要分布在聚落和生活区,以满足生活用水。在新石器时代,在北方地区,河南舞阳大岗遗址的水井位于聚落中心,河南平顶山蒲城店、山东枣庄建新、河南汤阴白营的水井位于房屋附近。在青铜时代,夏商周时期也有很多类似生活用水的水井遗迹发现。

在夏代,山西夏县东下冯遗址、上海闵行马桥遗址、河南登封王城岗遗址等均发现有水井在生活区内。在商代,河南偃师尸乡沟五号宫殿遗址、河北藁城台西遗址、河南偃师尸乡沟四号宫殿遗址、河南偃师商城宫城遗址、河南安阳殷墟遗址、山东济宁玉皇顶遗址、河南安阳刘家村遗址、河南郑州商城遗址的水井遗迹,大多是在居住区或者宫殿房址附近。在西周,陕西长安张家坡遗址、陕西云塘周原遗址、陕西扶风周公庙遗址、河北满城要庄遗址的水井遗迹,也是坐落在生活区内和房址聚落附近。

在河南南阳宛城遗址、天津蓟县大安宅遗址、湖南龙山里耶遗址的生活区中分别发现有春秋和战国时期水井遗迹。确实,水井的发明,“不仅大大地开扩了活动范围,而且改善了人类的饮食卫生条件,”[26] 给古人生活提供了很大的便利,减少了人类对江河湖泊的依赖,解决了众多人口的城邑饮水问题,使人们不再仅仅依靠河水,而可以选择距离河边较远的地方居住,大大方便了人们的生产和生活。

但是,在长江流域,气候暖热,雨量充足,属于中亚热带温热潮湿的气候,多种水稻,因此在该地区发现的水井,除了分布在聚落和生活区,还有农田灌溉区,这也进一步说明,水井的功能除了解决生活用水外,还用来灌溉农田。如浙江河姆渡遗址的水井、浙江海盐仙坛庙、浙江余杭星桥三亩里、浙江余杭良渚庙前的水井位于居住生活区内。而在江苏苏州草鞋山遗址,考古发现了距今6000年左右的马家浜文化时期的水田和灌溉系统遗迹结构,其中水井10口。[27] 另外,在澧县城头山古城址发现了与水稻田配套的3个水坑和3条水沟的原始灌溉系统,[28] 像这种用于灌溉农用的水井遗迹在北方没有发现。因此,在先秦时期,由于南方水源比较充裕和水位较低,采用水井灌溉是可以信服的,从而,也在一定程度上证明了“凿井而灌”的说法有据。

竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》一文,指出:“仰韶和殷墟时代气候温和,年平均温度高于当代2℃;周朝早期寒冷,春秋时期变暖。”[29] 同时,我们知道,第二个温暖期发生在公元前770年至公元初,即春秋战国时期和秦汉时期,[30] 因此,在战国时期,水井除供生活饮用之外,又用于冷藏以储藏和保存食物,这也是我国劳动人民的重大发明。在战国时期,各诸侯国的遗址中,有韩都新郑、易县燕下都、秦都咸阳和楚都纪南城都发现有用水井来冷藏食物和储存粮食。[31]

四、先秦水井与生态环境意识

环境气候的变化,也使原始先民在利用水源,开凿水井时产生环保意识。从目前水井发现的情况看,早期的水井以土井为主,木构井较少,其中木井主要分布长江流域如浙江余姚河姆渡、浙江省嘉善县新港、浙江湖州花城、江苏昆山太史淀、江苏江阴璜塘绛等遗址,而黄河流域的仅见河南汤阴白营水井和山西襄汾陶寺水井。从春秋战国时期,木井的数量不多。由此,我们可以推断,当时的原始先民已具备了一定的环保意识。由于原始农业的发展,人口的增多,自然环境的变化,使森林面积大量减少,从而使人们在尽可能地保护森林资源的认识上转向土井等能源消耗少的水井类型上。

从考古材料和文献记载,原始先民在饮水和饮水观念方面,也能体现出生态环保思想。在新石器时代,浙江河姆渡的水井用桩木作护壁,上盖顶篷,以保护饮用水。浙江嘉善新港遗址水井,用剖开的原木刳去中心部分作井壁,井底铺有河贝壳,以过滤净化地下水,具备了饮水卫生观念。说明新石器时代的居民已有了环境保护思想的萌芽。[32]

商周以来,人们逐渐发明了井甃、井裙、井盖、井亭等水源卫生保护设施。河北藁城台西遗址、江西九江神墩遗址发现有木制井盘,其主要作用是保护井穴土壁,澄清水质。殷墟发现当时已有地下排水管道,在周代城廓遗址也发现有较商代更为先进的地下水道或明暗沟排水设施。这些措施对于提高生活区周围的环境卫生,预防病菌滋生繁衍,保障人体健康,起了积极作用。《易经·井卦》记载:“井泥不食”、“井渫不食”,是说井水不干净,被污染了不能喝。用什么方法治理呢?用掏井汲水的方法除去污染,使井水清洁。为了保持井水清洁,不使井壁崩塌,人们又用砖垒井壁,叫做井甃。经过整治的井水不仅清洁,而且寒凉。为了保护饮用水源,人们在井水加栏杆或井盖,不让泥沙及不干净的东西落入井中。[33] 管仲也十分注意环境卫生,并且也提到了水井的清洁。《管子·中匡篇》说:“公与管仲父而将饮之,掘新井而柴焉。”这也说明,当时人们已经知道用柴木盖井,保护饮用水源的清洁卫生。

文章分页: 1 2