唐宋政府岁入与货币经济的关系

一、引言

中国社会发展到了唐(618—906)中叶左右,自汉末以来约共五百多年占优势的自然经济渐渐衰落,代之而起的是货币经济[1]。这一股货币经济的大潮流,在中唐以后渐渐增长势力,而且并没因为政治上的改朝换代而被阻压着,到了宋代(907—1279)更加特别向前发展。

说到自唐至宋货币经济发展的趋势,我们本来可以像从前研究中古自然经济那样从多方面来观察。不过这件工作如果做起来,牵连的问题未免太多,并不是这一篇论文可以包容得下;故作者现在打算将就史料搜集的方便,专从国家财政收入方面来作一个考察。同时,作者还要特别声明:这里所指的宋代,以北宋(960—1127)为限,暂时不把南宋(1127—1279)包括在内。这有两个原因:(1)在领土方面,北宋虽因军事势力的远逊于唐,面积比较的小,但大体上与唐同样是一个大一统的帝国,故把两者的岁人互相比较,自然较有意义。可是,北宋以后,中国北部给金人占领了去,南宋只保存半壁河山,其政府岁收自然较小,从而不便拿来与唐及北宋互相比较。(2)就货币方面说,唐及北宋同样以使用铜钱为主——北宋自真宗年间(998—1022)以后,纸币(交子)虽然已经使用,但流通的范围不广,其数额也很有限。后来到了南宋,铜钱虽然仍旧使用,但纸币(关子、会子)流通的区域却普遍于各地,其发行额也远较北宋为多。尤其南宋自中叶(开禧年间,1205—1208)以后,发生了通货膨胀的问题,货币价值常常动摇[2]。所以我们如果把南宋岁人来与唐及北宋比较,由于货币的悬殊,并没有多少意义。

二、唐代的岁入

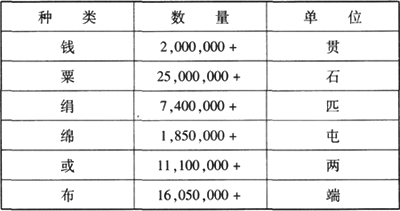

由于有关史料的缺乏,我们现在不能考查出自开国以来唐代政府每年财政收入的数量。唐代岁人的数字,现在保存得较早的,属于天宝八年(749—750)。这时正承开元年间(713—742)武功彪炳之后,是唐代政治史上的黄金时代,国势登峰造极,故岁人的数字也大于唐代二百八十多年中的任何年份。当日政府的收入以租、庸、调、地税及户税为主,它因此而每年得到的钱、粟、绢、绵、布约共五千二百三十余万贯、石、匹、屯、端[3]。兹分别列表如下:

第一表 天宝八年岁入额

因为岁人中钱币与各种物品的单位和价值的不同,根据这个表我们无从看出当日政府岁收中钱币与实物的比重。幸而《通典》作者杜佑告诉我们:当日户税所收的钱,约为租、庸、调所收实物的二三十分之一。故我们如果把上表中粟的数量约略减去一半,即减去因征收地税而得到的一千二百四十余万石,那末,钱币收入便约占表中其余一切实物收入的二三十分之一,即百分之三点三至百分之五[4]。由此可知,在唐代中叶以前的国家岁人中,绝大部分以谷粟及布帛等实物为主,钱币只在其中占据一个极不重要的地位。

第一表是根据下引《通典》卷六的记载作成的:

天宝中(《册府元龟》作“八载”),天下计帐户约有八百九十余万:其税钱约得二百余万贯,其地税约得千二百四十余万石。课丁八百二十余万,其庸、调、租等:约出丝绵郡县计三百七十余万丁,庸调输绢约七百四十余万匹,绵则百八十五万余屯,租粟则七百四十余万石;约出布郡县计四百五十余万丁,庸调输布约千三十五万余端,其租约百九十余万丁。江南郡县,折纳布约五百十余万端,二百六十余万丁,江北郡县,纳粟约五百二十余万石。大凡都计租、税、庸、调每岁钱,粟、绢、绵、布约得五千二百二(《元龟》作“三”)十余万端、匹、屯、贯、石。[5]

关于在这些岁人中钱币与实物的比重,《通典》卷七说:

旧制:百姓供公上,计丁定庸、调及租。其税户虽兼出王公以下,比之二三十分唯一耳。

按税户即“户税”,又名“税钱”,是天宝年间专以钱币缴纳的一种税。

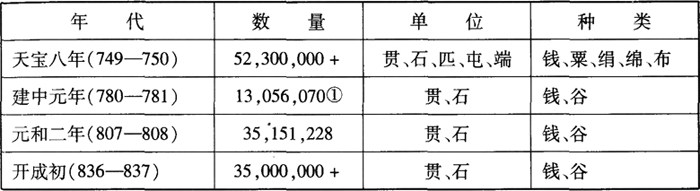

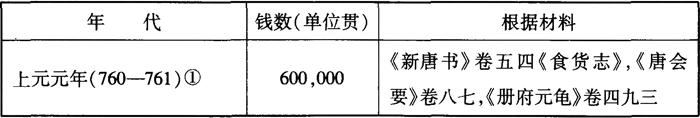

天宝末年(755),安史之乱在河北爆发,漫延到北方各地,直到代宗广德元年(763)初才告平定。经过这次长期的内战,国家每年的财政收入发生很大的变动。由于战争的破坏,安史乱后政府岁人的总额自然要大为减小;从此以后直到唐末,中间虽然略有增加,可是再也赶不上像天宝年间那样庞大的数目。同时,随着当日货币经济和自然经济势力的互相消长,岁人的内容也表现出激剧的变化,即实物的数量渐渐减小,货币的收入则较前增加。例如在宝应元年(762—763),代宗初即位时,岁人才四百万贯。其后,由于刘晏理财的得法,到了大历十四年(779—780),即代宗死的那一年,岁人增加到一千二百万贯。及德宗建中元年(780一781),随着杨炎两税法的实行,岁人为钱一千八十九万八千余贯,谷二百一十五万七千余石,此外还有约数百万缗的盐利。自然,这里说的因征收两税而得到的钱数,人民并不完全以钱币缴纳,其中一部分是拿布帛等实物来折纳的。再过二十多年,到了宪宗元和二年(807—808),政府每年的收人大为增加,共为三千五百一十五万一千二百二十八贯、石。这个数额的岁人,一直维持到文宗开成初(836—837),一年的岁收仍有三千五百余万。再往后,到了宣宗大中六七年间(852—854),岁人的铜钱减为九百二十五万余缗,此外大约还有一些实物。由此可知,唐自中叶以后,国家岁人的钱币着实大为增加,虽然岁人的总额并没有像从前天宝年间那么大。

关于代宗初即位时及末年的岁人钱数,《资冶通鉴》卷二二六建中元年七月己丑条说:

第二表 唐代岁入额

第三表 唐代岁入钱数

表中①②为[6] [7]

(刘)晏始为转运使时[8]……其初财赋岁入不过四百万。季年乃千余万缗。

又《唐会要》卷八七说:

大历末,通天下之财,而计其所入,总一千二百万贯,而盐利过半。[9]

其次,关于建中元年的岁人,《册府元龟》卷四八八说:

是年(建中元年)天下两税……赋入一千三百五万六千七十贯斛。盐利不在焉。[10]

这里说“盐利不在焉”,可见要在两税收入的数字上再加入约数百万贯的盐利,才是建中元年的收入总额。对于这一年的收入,《通鉴》卷二二六建中元年条把钱谷两项数字分开来写,更觉清楚:

天下税户三百八万五千七十六……税钱一千八十九万八千余缗,谷二百一十五万七千余斛。

关于建中元年两税的收入,《新唐书》卷五二《食货志》所载却远较上述数目为大:

至德宗相杨炎,遂作两税法。……岁敛钱二千五十余万缗,米四百万斛,以供外;钱九百五十余万缗,米千六百余万斛,以供京师。

根据这个记载,钱约为上述数字的三倍,谷米约为上述数字的十倍,其中恐有错误。这可分开三点来说:

(1)在建中元年的前一年,即大历十四年,岁人为一千二百万缗,连《新唐书》本身也是这样说的:

至大历末,(盐利)六百余万缗。天下之赋,盐利居半。(卷五四《食货志》)

计岁入千二百万,而榷居太半。(卷一四九《刘晏传》)

而建中元年实行两税法时所定的税数,是根据大历十四年的收入额而按照户的等第的高下来征收的:

其田亩之税,率以大历十四年垦田之数为准,而均征之。(《新唐书》卷一四五《杨炎传》)

建中元年……二月十一日起请条:请令黜陟观察使及州县长官,据旧征税数,及人户土客,定等第钱数多少,为夏秋两税。(《唐会要》卷八三)

因此,建中元年的税收应该和大历十四年相差不远才对。可是,上引《新唐书·食货志》所载建中元年的收入却远较同书所载大历十四年的岁人为大,其中显然有误。

(2)据《通鉴》卷二四九大中七年十二月条,在大中六年到七年(852—854),全国每年收到“五百五十万余缗租税”。所谓“租税”,自然以两税为主。这时按等第征收的户数较初定两税时约增加一百万以上[11],就是其中一部分因为以实物折纳,不包括在内,税钱也不应该比建中元年相差太远。因此,我们如果说,两税税钱在建中元年为一千万缗多点,及大中年间则减为五百余万缗,还可以说得过去;可是,如果根据《新唐书·食货志》的记载说建中元年税钱为三千余万缗,及大中年间则锐减五百余万缗,那就太不近情理了。(3)还有一点,在北宋初年一般人心目中的唐代岁人,不过是八百余万缗左右。李心传《建炎以来朝野杂记》甲集卷一四《国初至绍熙天下岁收数》说:

国朝(宋)混一之初,天下岁入缗钱千六百余万。太宗皇帝以为极盛,两倍唐室矣。[12]

宋初离唐木远,宋太宗这一句话,绝不是毫无根据的。当然,他这句宋初岁人两倍唐室的话,也只是很概括的说法;像大历十四年的岁人一千二百万贯,比他所计算的略高一些,我们自然不必过于拘泥。但像《新唐书·食货志》的三千万贯有多的说法,和宋太宗的计算实在相差太远,未免令人发生疑问了。

据作者观察,《新唐书·食货志》的话大约是抄自《通典》卷六的注文,再略加改窜而成的。《通典》卷六注文说:

建中初,又罢转运使,复归度支,分命黜陟使往诸道收户口及钱谷名数。每岁天下共敛三千余万贯,其二千五十余万贯以供外费,九百五十余万贯供京师;税米麦共千六百余万石,其二百余万石供京师,千四百万石给充外费。

《通典》上记载的建中元年的税钱数目,与《新唐书·食货志》一样,其可疑之点上面已经说过了。至于当日两税所收的谷物数量,据《通典》为一千六百余万石,据《新唐书》则为二千余万石。这两个数字虽然不尽相同,但都远较《通鉴》上说的二百余万石为多,究竟那一个比较对呢?为着解决这个问题,我们最好把在此以前和以后的因征税而得的谷物数量和这些数字比较一下。在此以前的天宝八年,因征收地税及租[13]而得的粟为二千五百万石;在此以后的北宋,其两税所收的谷物每年也有千多二千万石,有时更略多一些[14]。由此推测,《新唐书》及《通典》所载两税谷物数量,既然和在此以前的天宝年间及在此以后的北宋的数字比较接近,或者较《通鉴》所载为近似事实,也未可知——自然,其分配于中央与地方的情形并不尽如《新唐书》上所说。

关于建中元年两税所收钱谷的数量,已如前述。这里我们还要注意的:当日的税钱并不完全用钱来缴纳。其中有一部分是可用布帛等实物来缴纳的。例如陆贽《陆宣公翰苑集》卷二二《均节赋税率百姓六条》说:“定税(两税)之数,皆计缗钱。纳税之时,多配绫绢。”及元和六年二月,政府更规定两税“所纳见钱,仍许两分之中,量征二分,余三分兼纳实估匹段”[15]。所以安史乱后政府岁人中的钱数,表面上虽较以前增多好几倍[16],事实上因为以实物折纳的关系,恐怕要比较少些。

建中元年以后,到了元和二年(807—808),岁人为三千五百余万贯石。《通鉴》卷二三七元和二年注说:

宋白曰:(元和)国计簿比较数,天宝州郡三百一十五,元和见管总二百九十九,比较天宝应供税州郡计少九十七。天宝户总八百三十八万五千二百二十三,元和见在户总二百四十四万二百五十四,比较天宝数,税户通计少(五)百九十四万四千六百九十九,天宝租、税、庸、调每年计钱、粟、绢、布、丝绵约五千二百三十余万端、匹、屯、贯、石。元和两税、榷酒、斛<豆斗>、盐利、茶利总三千五百一十五万一千二百二十八贯、石。比较天宝所入赋税,计少一千七百一十四万八千七百七十贯、石。

这个岁人的数字,到开成元年(836—837)还没有多少改变。《旧唐书》卷一七下《文宗纪》载开成二年正月庚寅,户部侍郎判度支王彦威进所撰《供军图》,略序目:“……今计天下租赋一岁所人,总不过三千五百余万。……”[17]其后,到了大中六、七年(852—854),岁人钱数为九百余万贯。《通鉴》卷二四九载大中七年十二月,度支奏:“自河湟平[18],每岁天下所纳钱九百二十五万余缗,内五百五十万余缗租税,八十二万余缗榷酤,二百七十八万余缗盐利。”

这段文字紧跟着的注文说:

《考异》曰:《续皇王宝运录》具载是岁度支收支之数,舛错不可晓。今特存其可晓者。

可见当年政府的岁人,除却九百余万贯的钱以外,大约还有其他实物的;不过因为司马光撰《通鉴》时,他所看见的材料已经不大完备,故没有保存下来。又《新唐书》卷五二《食货志》亦载大中年间的岁人云:

宣宗既复河湟,天下两税、榷酒、茶、盐钱,岁入九百二十二万缗。岁之常费,率少三百余万,有司远取后年乃济。

这里说岁人九百余万贯并不够用,须再另筹三百余万贯才成;可知唐中叶以后岁人钱数须达一千二百万贯左右,才能满足开支的需要。

为什么唐代政府自安史乱后的岁人,其总额虽较前减少,钱数却反为增多?为着要解答这个问题,我们最好看看唐中叶以后租税制度的变化。原来唐自安史乱后,随着两税法的实行,政府每年收到的钱币已远较天宝年间的二百余万贯为多。约在这时的前后,政府又开始实施盐、酒的专卖制度,以后每年因征收专卖利益而得的钱币也很多。尤其是盐的专卖,由于刘晏的努力,其专卖利益激剧增加。在他二十年左右的理财任内(760—780),政府因盐利而得到的钱数,增加十倍有多。其后到了元和年间(806—821),再加以李巽的处理得法,盐利更为加多。

第四表 唐代岁收盐利

表①为[19]

续表

盐的专卖利益以外,唐室自安史乱后因酒的专卖而得的钱币也很不少。例如在“大和八年(834—835)……凡天下榷酒,为钱百五十六万余缗”[20]。其后,到了大中六、七年(852—854),每年酒的专卖收入减为八十二万余缗[21]。

除盐、酒的专卖利益外:唐自中叶以后又开始征收茶税,于贞元九年(793—794)以后,“岁得钱四十万缗”[22]。

安史乱后新成立的税制和专卖制度,既然给政府增加了不少的钱币收入,自要令到国家岁人的内容发生变化了。这个变化的特色是:岁人中的钱币部分远较安史乱前为多,实物部分则相反的减少。关于前者,第三表已经表示得很清楚。关于后者,我们可以唐中叶后岁人总额虽然较前减少[23],但钱币部分却较前增多这一事实来加以推测;因为当日国家的岁人不外分为钱币和实物两部分,货币的收入增多了,实物的收入自然是要减少的,何况岁人总额又较前减少呢?

由于当日政府岁人内容上的这种变化,我们可以得知唐中叶以后货币经济逐渐抬头的消息。

三、北宋的岁入

大唐帝国瓦解以后,经过五十余年的分裂,到了北宋,全国又复统一起来。宋代武力较弱,从而疆域没有唐代那样广阔;可是,由于社会经济的向前发展,和唐代比较起来,它的岁人却表现出进步的特色。

如上述,唐代岁人在天宝年间达到最高峰,其后渐渐减少,但岁人的钱币部分却较前增加。到了北宋,国家岁人总额大增,不独远胜于中唐以后,就是和盛唐比较起来,也增加了许多。不特如此,岁人中的钱币部分,又继续唐代安史之乱以后的趋势,一天比一天加多;至于岁人中的实物部分,谷物在大体上和唐代相差不多,布帛匹数则锐减,并没有像岁人钱数那样作激剧地增加。从这一个角度来看,我们可以知道中国社会在自唐至宋的几个世纪内,并没有像一般人所想像的那样长期停滞不进,因为在这一段期间内,货币经济曾作空前的发展。

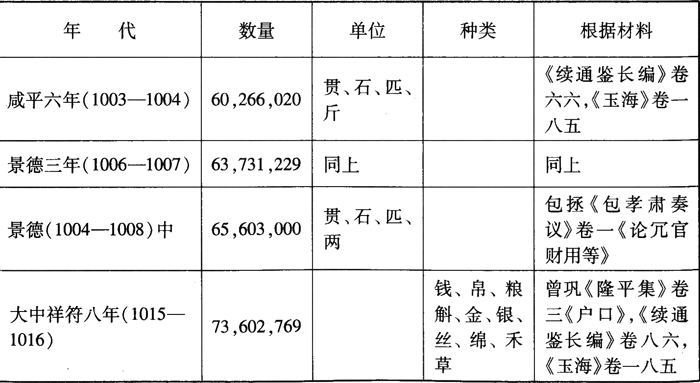

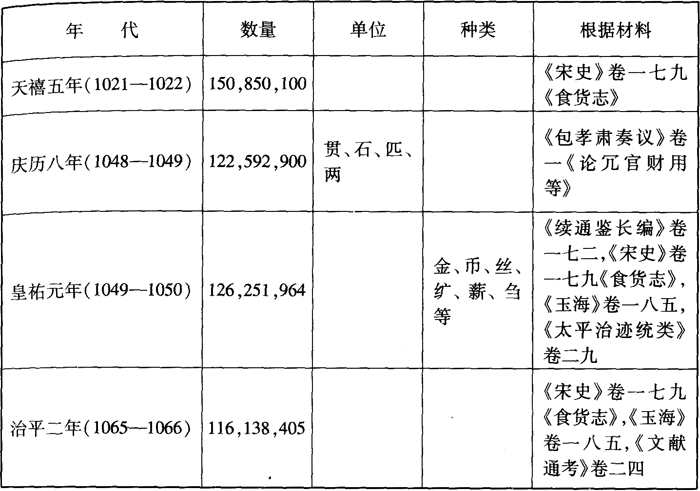

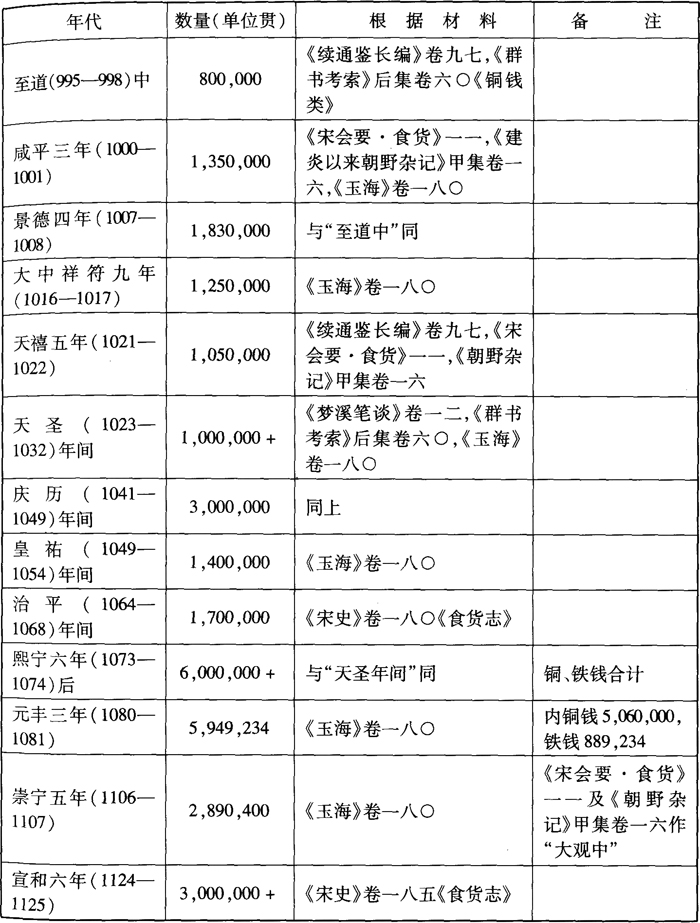

关于北宋国家岁人的总额,现在能考见的,约如下表:

第五表 北宋岁入总额

续表

根据这一个表,我们可知北宋政府每年财政的收入,都远较唐代为多。唐代最高的岁人总额,不过五千二百三十余万[24],而北宋天禧年间的岁人总额却增加至一亿五千余万,约为唐代的三倍。中唐以后,每年岁人只有三千五百多万点,自更远较北宋为少。自然,我们不能否认,唐宋岁人数字中的物品种类,和计算单位,不一定相同,故我们这样拿来比较,不见得绝对正确;但就大体上说,我们总可以由此观察出北宋岁人总额之远多于唐。

关于第五表所载的北宋岁人数字,这里打算略加说明。景德中及庆历八年的数字,是根据下引《包孝肃奏议》卷一《论冗官财用等》“天下”“在京”两项分别加起来的:

臣谨按景德中天下财赋等岁入四千七百二十一万一千匹、贯、石、两,……在京岁入一千八百三十九万二千匹、贯、石、两,……庆历八年,天下财赋等岁入一万三百五十九万六千四百匹、贯、石、两,……在京岁入一千八百九十九万六千五百匹、贯、石、两……[25]

复次,大中祥符八年的岁人总额,是把下述三项数字加在一起算出来的。《续通鉴长编》卷八六载大中祥符九年正月:

辛酉,同玉清昭应宫副使林特上会计录。诏奖之,仍付秘阁。特前为三司使,奉诏纂大中祥符八年户口财赋。凡户……计入两税钱、帛、粮斛二千二百七十六万四千一百三十三,丝、绵、鞋(《隆平集》卷三作“禾”,“鞋”误)草二千二百八十三万六千六百三十六,茶、盐、酒税榷利钱、帛、金、银二千八百万二千。[26]

此外,关于皇祐元年及治平二年的岁人数字,曾巩《元丰类藁》卷三○《议经费》也有记载,不过比较概括一点:

天下岁入,皇祐、治平皆一亿万以上;岁费亦一亿万以上。[27]

其中关于治平二年的岁人,彭百川《太平治迹统类》卷二九也说:

治平二年,国赋内外入一亿一千余万……

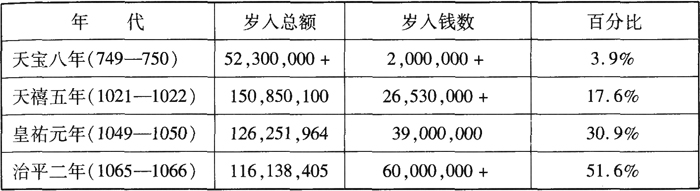

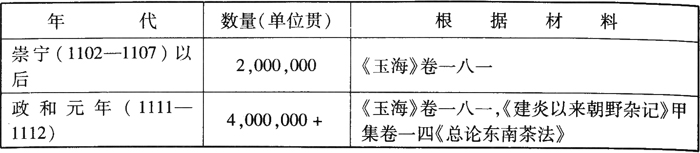

现在我们进一步来考察北宋岁人中的钱币数量。这里根据各种文献,列表如下:

第六表 北宋岁入钱数

根据此表,我们可知北宋岁人钱数,在一百余年中,有激剧增加的趋势;从太宗刚统一全国时起,到英宗、神宗时代,政府每年收入的钱币数量,增加将近四倍,即由一千六百余万贯增加到六千余万贯。如果拿后者来和唐天宝八年岁收二百余万贯[28]的钱数来比较一下,我们发现在这前后相隔三百年多点的期间内,政府岁收钱数约数增加三十倍左右。如果拿北宋最高时的岁人钱数六千余万贯来和唐代最高时的一千二百万贯[29]作一比较,那末,北宋的岁入钱数约为唐代的五倍。这种国家岁人中的钱币部分之激剧增加,显示出自唐至宋的社会经济曾随着时代的巨轮不断向前推进。

说到北宋百余年间岁人钱数的增加,李心传《建炎以来朝野杂记》甲集卷一四国初至绍熙天下岁收数云:

国朝混一之初[30],天下岁入缗钱千六百余万。太宗皇帝以为极盛.两倍唐室矣。天禧之末,所入又增至二千六百五十余万。嘉祐间,又增至三千六百八十余万缗。其后月增岁广,至熙、丰间,合苗、役、市易等钱,所入乃至六千余万。元祐之初,除其苛急,岁入尚四千八百余万。[31]

根据这段记载,我们可以看出北宋历年岁人钱数增加的趋势。不过,除此以外,我们还可以在其他文献中找到一些记载来加以补充。据《朝野杂记》所述,北宋岁人钱数要到神宗熙宁、元丰年间才达到最高峰,即六千余万贯。可是作者参考其他材料,知道早在英宗治平二年左右,岁人钱币已经增加到这个数字。

陈襄《古灵先生文集》卷一八《论冗兵劄子》说:

臣观治平二年,天下所入财用大数,都约缗钱六千余万。养兵之费约五千万,乃是六分之财,兵占其五。[32]

又蔡襄《蔡忠惠公集》卷一八《强兵》说:

真宗与北虏通和以后,近六十年,河北禁军至今十五万。……天下诸路置兵不少。臣约一岁总计天下之入,不过缗钱六千余万,而养兵之费约及五千。是天下六分之物,五分养兵,一分给郊庙之奉,国家之费。

蔡襄写这一段文字,并没有记明年月。按真宗与辽构和于景德元年(1005)十二月[33],由此推算,文中说“真宗与北虏通和以后,近六十年”的时间约较治平二年(1065—1066)略早一些。由此可知,在治平二年以前不久,国家岁人钱数已经达到六千余万贯。此外,我们如果把蔡襄这段文字的口气和陈襄的《论冗兵劄子》比较一下,也可发见二者相似的地方,从而可以判断蔡襄所说岁入六千余万贯一事约在治平二年左右,或稍为早些。

把唐、宋岁人总额和岁人钱数考察清楚以后,我们现在可以研究历年岁入钱数在岁入总额中的百分比,以便观察钱币在国家岁人中的地位的变迁。

第七表 唐宋岁入总额中钱币所占之百分比

根据此表,我们可知钱币在政府岁人中的地位,在唐天宝年间并不怎么重要,只为岁人总额百分之三点九;到了北宋,越来越重要,在治平二年为岁人总额百分之五一点六,即总额之一半以上。由于钱币在岁人总额中之百分比的增加,我们也可看出在盛唐以后三百余年的中国社会中,货币经济与自然经济势力之盛衰消长的趋势。

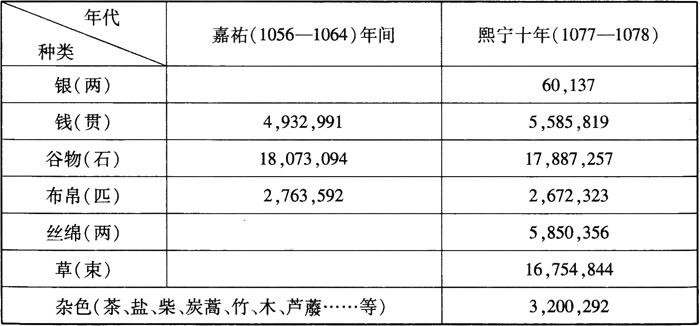

对于北宋岁人的考察,除如上述外,我们又可以分析岁人的内容,以便与唐代作一比较。关于北宋岁人的内容,我们现在还能考见的,有下述三种:(1)天禧五年(1021—1022),见于《续通鉴长编》卷九七;(2)嘉祐年间(1056—1064),见于《蔡忠惠公集》卷一八《论兵十事》;(3)元祐元年(1086—1087),见于《栾城后集》卷一五《元祐会计录收支叙》。兹分别表如下:

第八表 天禧五年(1021—1022)岁入额

第九表 嘉祐年间(1056—l064)岁入额

第十表 元祐元年(1086—1087)岁入额

为便于和唐代岁人的内容比较起见,现在把天宝八年岁收绢、布[34]数量,及天禧五年岁收绢、绸、绫、纯、绵(锦?)绮、布的匹数,分别加在一起,列表如下:

第十一表 唐宋岁入钱物数量之比较

根据此表,我们可知在自唐至宋的岁人中,钱数有激剧增加的趋势,计白天宝八年的二百余万贯增加到元祐元年的四千八百四十八万贯;反之,岁人中的布帛匹数,则表现出锐减的趋势,即由天宝八年的二千三百四十五万余匹,逐渐减为元祐元年的一百五十一万匹。绵则天禧五年较天宝八年为多,其后则不详;但因绵的计算单位——两——很小,故所增加的价值并不太大。至于岁人谷物数量,北宋天禧五年及嘉祐年间都略较天宝八年为多,但到了兀祐元年则渐减,略较天宝八年为少;大体上说,北宋岁入的谷物数量,和唐天宝八年相差不多,前后并没有显著地增减。根据这种分析,我们可知天宝以后三百余年内的国家岁人中,钱币部分曾作急剧地增加,至于实物部分则布帛匹数锐减,而谷物数量大致仍旧。唐、宋岁人的这种变动,显示出在这几个世纪中,货币经济有长足的进步,自然经济则日渐衰微。

复次,关于宋代货币经济的发达,我们还可从北宋岁人金、银的数字来加以考察。唐代岁人中并没有金、银;就是有,为数也一定很少,故不见于岁人数字中。可是,到了北宋,情形却不同了。在天禧五年的岁人中,有金一万四千四百余两,银八十八万三千九百余两;其后,元祐元年的岁人金银虽较前减少,但仍有金四千三百两,银五万七千两。金、银的价值远较铜钱为大,它们既然在唐、宋间渐渐被人当作货币来使用[35],从而在北宋国家岁人中占一地位,实足以表示货币经济在当日之更进一步的发展。

在这里我们还要提出一个问题来加以讨论:在唐代岁人的实物中,不外以用作食粮的谷物,和用作衣料的布帛为主,但在北宋天禧五年的岁人中,除谷、帛以外还有其他各种实物,我们应该怎样来加以解释?据第八表,在当日谷、帛以外的岁人实物中,除却香药、真珠、犀角、象牙等物外,其他都没有多大的价值,故在岁人中的地位并不怎么重要。也许因为这个原故,唐代政府的岁人中就是有这些东西,也不把它们人岁人数字以内[36]。至于宋代岁人中所以有香药、真珠、犀、象一项,那是因为当日的海外贸易较唐发达所致[37]。故我们不能因为北宋天禧五年岁人数字中实物种类的增加,而断定当日自然经济势力的雄厚;因为在那时的岁人中,这些实物的增加,其重要性是远不及岁人金、银及钱币的增加那么大的。

四、北宋岁入钱币金银较唐激增的原因

如上述,我们可知唐、宋岁人在内容上曾发生很大的变化,即岁人中的钱币部分在自唐至宋的期间内曾作激剧地增加,实物部分则布帛匹数锐减,而谷物数量大致唐、宋一样。这里我们要问:国家岁人在自唐至宋的期间内,为什么会有这样的变动?

对于这个问题的解答,我们最好先看看北宋岁人的各种实物,主要的来自哪种税收;其次看看岁人中的钱币部分,又以来自哪些收入为主。

据作者的考察,北宋岁人的各种实物,以来自两税为主。北宋政府征收两税的办法,与唐不同。唐代政府根据各民户资产的大小来规定其等第的高下,然后对这些等第高下不同的民户分别课税[38]。到了宋代,大约因为资产调查的困难,改按人民垦田面积的大小,分夏、秋两次来征税[39]。北宋政府因此而征收到的谷物,数量甚多。兹根据各种记载,把北宋岁收两税谷物数量列表如下:

第十二表 北宋岁收两税谷物数量

由此可知,北宋政府因征收两税而得的谷物数量,要占当日岁收谷物的绝大部分。例如嘉祐年间岁人的谷物二千六百九十余万石中,有一千八百余万石是来自两税的。复次,北宋岁人中的其他物品及银两钱币的一小部分,也多以来自两税为主;因为北宋两税的征收,政府除得到二千万石左右的谷物外,还有银、钱及其他物品。关于这方面的数字,我们现在能考见的,只有两种:(1)嘉祐年间,见于《蔡忠惠公集》卷一八《论兵十事》;(2)熙宁十年,见《通考》卷四。兹列表如下:

第十三表 北宋岁收两税钱物数量

把这个表中的熙宁十年两税岁收钱物数量来和第八表天禧五年岁人额比较一下,我们可知北宋岁人中的实物部分,无论谷物或其他物品,主要来自两税。

北宋岁人中的实物部分,我们已经知道以来自两税为主。现在我们要问:当日岁人中的钱币部分,主要来自哪些收入?关于这个问题的解答,我们先要回头看看唐中叶以后岁人钱数增加的原因。如上述,唐自安史乱后,先后实行盐、酒专卖,同时又开始对茶课税。这些专卖利益及税收,因为都征收钱币,故影响到中唐以后岁人中钱币数量的增加。唐代这种专卖制度,到了宋代,政府不独继续采用,而且把专卖的范围扩大,连茶也改由政府专卖[40]。这些盐、酒、茶的专卖利益,即“榷利”或“岁课”,在北宋百余年内激剧增加,构成政府岁人钱数的绝大部分。如果我们把北宋盐、酒、茶的专卖收入,拿来和唐代比较一下,我们更可以知道,北宋岁人钱数所以远较唐代为多,绝对不是偶然的。

第十四表 唐宋每年盐、酒、茶的专卖收入

表中元和元年的数字,以茶税及盐利为限,不包括酒的专卖利益在内,因为关于后者的收入,到大和八年(834—835)才有数字的记载[41]。

其次,关于大中六、七年的数字,是根据《通鉴》卷二四九大中七年十二月条说“每岁……八十二万余缗榷酤,二百七十八万缗盐利”,再把贞元九年(793—794)起“岁得钱四十万缗”(《新唐书》卷五四《食货志》)的茶税加上,计算出来的。

此外,表中最未了的三项数字,则根据张方平《乐全集》卷二五《论免役钱劄子》的记载,内云:

天下岁入茶、盐、酒税杂利,仅五千万缗。……景德以前,天下财利所入,茶、盐、酒税岁课一千五百余万。……庆历以后,财利之入乃三倍于前朝。[42]

据《续通鉴长编》卷二七七,知此劄子作于熙宁九年秋,故文中所说“天下岁人茶、盐、酒税杂利仅五千万缗”一事,当亦发生于熙宁九年左右。

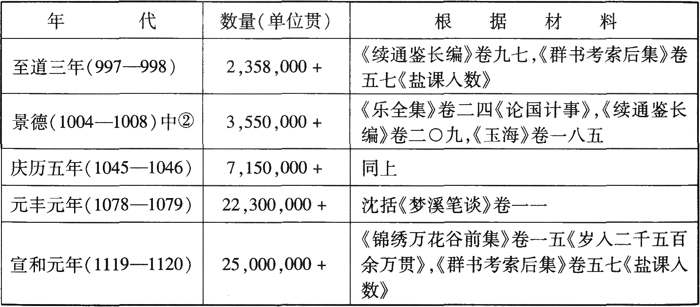

现在我们更可进一步分别考察北宋盐、酒、茶的专卖收入,以便明了当日岁人钱数激增的原因。这里先述盐利。关于北宋历年盐利的增加情形,兹根据各书所载盐利数字,列表如下:

第十五表 北宋岁收盐利

表中②为[43]

表中元丰元年的盐利数字,是根据《梦溪笔谈》卷一一计算出来的:

盐之品至多……其次颗盐,解州盐泽及晋、绛、潞、泽所出,……唯陕西路颗盐有定课,岁为钱二百三十万缗;自余盈虚不常,大约岁入二千余万缗。

文中不载年月。按解盐岁课,自元丰元年起,始以二百三十万贯为额。《宋会要·食货》二三云:

解盐二百三十万贯,旧额一年盐钞酌中出一百六十六万贯。熙宁八年后,以二百二十万贯为额。元丰元年,以二百三十万贯,永为定额:永兴军府等路八十五万二千五十贯,秦凤等路一百四十四万七千九百五十贯。

又《玉海》卷一八二云:

(熙宁)十年四月二十三日,三司言:“两池盐(颗盐)岁入以二百三十万缗为额,自明年(元丰元年)始。”

由此可以推知,文中所载盐利钱数,当始于元丰元年。

其次,我们要声明的,宣和元年的盐利数字,只以海盐的收人为限;如果把解盐的课额加入,数字当更要大些。

大体上说,北宋每岁盐利初时虽然为数有限。其后却增加得很利害,每年二千万贯至二千余万贯的收入,是很普遍的事。如《锦绣万花谷前集》卷一五《唐宋岁人》说:

唐之盐利,刘晏增六百万,国朝(宋)则二千万缗矣。

又《群书考索》后集卷五六《榷盐》说:

岁入之多,自两税之外,莫大于盐利。祖宗盐利,大率二千余(万)缗。

根据上表,我们可知北宋的盐利年有增加,在元丰年间达到年收二千余万贯的高额,占当时岁人钱数六千余万贯[44]的三分之一强。如果把这个数目和唐代岁收六七百万贯的盐利最高额[45]比较一下,前者约为后者的三倍有多。

其次,我们要看看北宋酒的专买收入的情形。兹根据各种记载,把北宋历年酒课收入数字列为下表,并把唐代数字也放在一起,以资比较。

第十六表 唐宋岁收酒课

表中①为[46]

关于天禧五年的酒课额,他书所载与《宋史·食货志》略有不同。如依《续通鉴长编》卷九七及《太平治·迹统类》卷二二九所载数字计算,是年酒课应为11,586,000(十)贯;如依《通考》卷一七,则为12,700,000(十)贯。熙宁十年的酒课数字,是日人武田金作根据《宋会要·食货》一九《酒麴杂录》所载熙宁千年各州县酒务岁课额,计算出来的[47]。

根据此表,我们可知北宋政府每年征收的酒课,最高时达一千七百一十余万贯。这个数字虽然没有北宋盐利最高额那么大,但如果和唐代一百五十六万贯的酒额比较起来,却为后者的十一倍左右,其激增的程度可以想见。

除盐、酒的专卖收入外,北宋政府实行茶的专卖,其因此而得的钱数虽然不及盐利或酒课那么多,但仍远较中唐以后开始征收的茶税为大。兹将北宋历年茶利的数字考出,列表如下:

第十七表 北宋岁收茶利

续表

据上表,我们可知北宋政府每年收到的茶利钱数,因时而异。有高至五百余万贯的,也有低至五十余万贯的;但就大体上说,北宋年人茶利约为二三百万贯左右.如果拿景德元年五百六十九万贯的茶利最高额来和唐代年收四十万贯的茶利[48]比较一下,可知前者为后者的十四倍有多。不独如此,上述北宋岁收茶利之数,主要以当日长江中下游——东南六榷货务,十三山场——出产的茶之专卖收人为限;除此以外,四川和福建的茶的专卖利益是没有计算在内的。四川茶的专卖,始于熙宁七年(1074—1075),每年政府得茶利四十万贯;及元丰年间(1078—1086),以一百万贯为额,但有时增加到一百六十万贯[49]。复次,福建腊茶的专卖,政府每年也有不少的收入,例如治平(1064—1068)中年获四十九万八千六百贯[50]。如果我们把这些钱数和上表中的数字加在一起,北宋岁收的茶利额自然更要增大得多。

由上所述,我们可知北宋政府承继中唐以来的专卖制度而加以扩张,从而每年得到的专卖收入,无论盐利、酒课或茶利,都比唐代增加了好些倍。这种远较唐代为大的专卖收入,构成北宋岁人钱数较唐激增的一个重要因素。

除盐、酒、茶的专卖利益外,北宋岁人钱数所以能够承继着唐中叶以来增加的趋势而特别增大,又由于当日商税收入的激剧增加。商税在唐代也由政府征收,例如在建中年间(780—784),“诸道津要都会之所,皆置吏阅商人财货,计钱每贯税二十文;天下所出竹、木、茶、漆,皆什一税之”[51]。但每年的商税额已不可考,大约为数不多。到了北宋,政府对货物课征商税,分为“过税”及“住税”两种:前者按货物价值抽百分之二;后者抽百分之三[52]。现在根据各种记载,把北宋历年商税额列表如下:

第十八表 北宋岁收商税

表中③为[53]④为[54]

关于庆历年间的商税收入,龚鼎臣《东原录》云:

士熙道管三司商税案,言:“天下诸商税钱,每岁二千二百万贯,自嘉祐三年后来,只收得七百万贯,每岁亏一千五百万贯。”

按士熙道在仁宗天圣(1023—1032)、庆历年间相当出名。陆心源《宋史翼》卷二三《士建中传》云:

士建中字熙道,郓州须城人。天圣、庆历中,以高行达学显于时。……累官评事,知魏县。官至尚书兵部员外郎。

由此推测,他约于庆历年间管三司商税案,从而他说的每岁二千二百万贯商税额也大约发生于庆历年间。

根据上表,我们可知北宋岁收商税,约在庆历年间最多时曾达二千二百万贯,其后虽又复下跌,但每年政府因征收商税而得的钱数仍有一千万贯左右。这在当日国家岁人钱数中,除盐利、酒课及茶利等专卖收人外,自然要占一个很重要的地位。因此,北宋开国以来年有增加的商税,实是当日岁入钱数较唐激增的另外一个重要因素。

上面分析北宋岁人的结果,我们可知除实物部分以来自两税为主外,钱币部分主要来自盐利、酒课、茶利及商税。这里我们还要提出一个问题:北宋政府自专利事业及商税得到的钱币为什么会有那么多?对于这个问题的解答,我们要分开两点来讨论:(1)北宋专卖和商税的收入,为什么能够远多于唐代?(2)北宋政府因征收专卖利益和商税而得到的钱币,为什么远较唐代为多?

现在我们先讨论第一点。专卖和商税的收入所以能够增加,有两种可能的原因:(1)物品生产、消费和交换的发达;(2)专卖价格和税率的提高。就北宋时代来说,作者认为第二个原因并不怎么重要。譬如酒,本身并不是必需品,如果税率太重,或专卖价格太高,清费者可以不饮,或少饮,反而减少了酒课的收入。又如盐与茶[55],在当日是人民生活必需品,可是如果专卖价格或税率太高,那么,私盐、私茶过多的结果,其收入也是不会增加的。此外其他商品,大多数都不是人民日常生活所必需;税率高了,消费者可以不买,故增加税率也不是使商税收入增加的办法。

第二个可能的原因既然并不怎样重要,现在让我们看看头一个可能的原因。据作者看,北宋物品生产、消费和交换的较前发达,换句话说,课税的对象之较前增加,实是当日专卖和商税的收入增加的重要原因。说到北宋物产的发达,我们可举茶为例。在唐代,茶的生产与消费,已经相当发达,故陆羽有《茶经》之作。陆羽在他的《茶经》内,并没有谈及福建建安(今福建建瓯县)出产的茶,可是这种茶品质很好,在北宋非常著名[56],元丰年间每岁产额达三百万斤[57]。福建以外,在江、浙、淮南出产的茶,每年由北宋政府收买,在大中祥符八年共买到二千九百六万五千七百余斤,比过去增加五百七十二万八千余斤[58]。可见北宋茶的出产,一天比一天增加,产量远较唐代为多。其次,关于北宋物品消费的增大,我们可从人口的增加上来加以考察。唐代户口最多的一年为天宝十三载(754—755),计户9,619,254,口52,880,488[59],到了北宋,户口在大观四年达到最高峰,计户20,882,258,646,734,784[60];根据这个比较,我们可知北宋户数要为唐代的两倍有多,可是口数却较唐代为少,其中显然有问题。按宋代因为要抽人头税——丁赋,每户瞒报的口数甚多,故在北宋的户口统计上,每十户平均只有21口,而唐代则每十户平均有58口强[61]。因此宋代统计中的口数,要远较实际数字为小。如果我们根据唐、宋两代的户数来推测这数百年内的变动,我们可断定北宋人口要较唐代增加一倍有多。这许多自唐以后增加的人口,既然都是消费者,自然要影响到北宋消费的增大。这种生产与消费的增大,在当日自给自足经济早已瓦解的情况下,自然要令物品的交换特别发达了[62]。随着生产消费与交换的较前发展,北宋政府专卖的范围及课税的对象当然可以扩大起来,故当日专卖及商税的收入远较唐代为大。

对于北宋专卖和商税的收入远多于唐的原因明了以后,我们现在要讨论上面提出的第二点,即北宋政府因征收专卖利益和商税而得到的钱币,为什么远较唐代为多?据作者的观察,这显然由于钱币供给的增加。因为假如钱币没有较前增多,那末,专卖收入和商税的增加,只能由实物收入数量的增加表现出来,或由代表较多实物——币值上升——的同样数目的钱币表现出来;在这种情形下,政府岁收钱数的激剧增加是绝对不可能的。只有在钱币供给量较前增加的条件下,政府才会因专卖利益及商税的增加而得到较多的钱币。

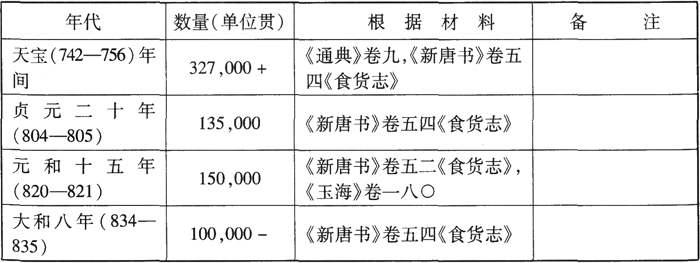

唐、宋流通的钱币,以由各钱监——当日的造币厂——供给为主。现在根据各书所载,把唐、宋岁铸钱币的数额列表如下:

第十九表 唐宋岁铸钱币数量

续表

根据此表,可知宋代钱币的供给量要远较唐代为多;因为北宋每年铸造出来的钱币,数量较唐为大。铸钱数量最高的年度为熙宁、元丰年间,每年都约铸造六百万贯左右;这和唐代天宝年间岁铸三十二万七千余贯比较起来,约为后者的十八倍。北宋因铸造额高而供给量增加的钱币,在当日商品交换因生产及消费增大而特别发达的情形下,只会便利这些商品的交换,而不会怎样刺激物价的上涨。换句话说,当日较前增多的货币,其主要任务在适应那空前发展的商业,和便利在生产过程中资金的周转,故数量增加以后,不独没有发生通货膨胀的现象,而且能令到整个社会的经济生活都较为普遍地受到货币经济的洗礼。因此,随着钱币流通量的增加,北宋政府便因专买利益及商税的增加而得到较多的钱币。

北宋政府每年的财政收入,和唐代比较起来,除钱数较前激增外,又多出了金、银。这些价值远贵于钱的贵金属,不见于唐代岁人统计的数字上,却在北宋岁人中占一地位,在中国经济史上实具有一种特殊意义;换句话说,这实是货币经济在北宋作更进一步地发展的表示。现在我们要问:这些成为政府岁人的一部分的金、银,是怎样得来的?对于这个问题,因为文献有阙,我们现在只能大略讨论一下。

在天禧五年的岁人中,有金一万四千四百两,银八十八万三千九百两[63]。关于这些金、银的来源,《续通鉴长编》卷九七说:“然金、银,除坑冶、丁税[64]和市外,课利折纳、互市所得皆在焉。”其中“课利折纳”一项,当即指盐利、酒课及茶利等而言。由此可知,北宋的专卖收入,一部分以金、银折纳[65];从而成为当日岁人金、银一部分。其后,随着货币经济的发达,连两税的一部分也以银折纳;例如在熙宁十年岁收两税的钱物中,便有银六万零一百三十七两[66]。北宋政府所以能够征收到这许多金、银,自然和当日金、银矿的开采有关,故上面说“坑冶”——矿产税——也是岁人金、银的一个来源。不过,因为现存材料的缺乏,我们不知道自唐至宋这些贵金属的供给究竟增加了多少。

五、结论

综括上文,我们可知,由于物品生产、消费和交换的发达,及钱币供给的增加,北宋政府自专卖事业及商税中征收到大量的钱币,故当日岁人钱数能继续唐中叶以后增加的趋势而作激剧地增加。例如岁人钱数在唐天宝年间只有二百万贯,在中唐以后增加到一千二百万贯,及北宋中叶却激增至六千余万贯。至于岁人中的实物部分,北宋岁收谷物大体上和唐天宝年间二千五百万石的数字不相上下,但岁收布帛却激剧减少,计白天宝年间的二千三百四十五万余匹锐减为元祐初年的一百五十一万匹。如果把岁收钱数和岁人总额比较一下,我们也可发见钱币在岁人总额中所占的百分比,自唐至宋越来越大。这一事实告诉我们:中国社会在自唐至宋的衍变过程中,并不像一般人所想像的那样长期停滞不进,曾经表现出很大的进步;换句话说,货币经济在唐安史之乱以后三百余年的期间内越来越向前发展,渐渐把中古以来曾经占过优势的自然经济的地位取而代之。

不独如此,原来在唐代岁人中并没有占什么地位的金银,到了北宋居然在岁人统计的数字上出现。这些价值远较钱币为大的贵金属之成为政府岁人的一部分,在过去中国社会经济的发展史上意义尤其重大,因为这是货币经济在北宋特别发达的表示。

自新大陆发见以后,在17世纪,由于美洲金银的大量输入,欧洲——尤其西欧——货币的流通额有激剧地增加,从而影响到各国物价的上涨,把物价水准特别提高,造成所谓“物价革命”[67]。由于这一事实,读者也许要怀疑到:钱币流通量增多了,币值便要因物价水准的上升而下跌;故北宋岁入钱数虽然比唐激增,但因物价水准提高,其实值——表现在物品的购买或控制上——也许不如唐代币价较高而数量较少的岁人钱币那么大,从而所谓岁人较唐为多的钱币也许只是空的。对于这种怀疑,作者现在打算解释一下。

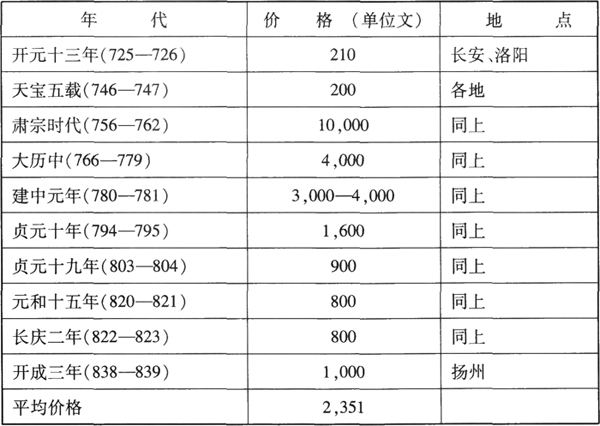

上面曾经说过,北宋钱币流通量的增加,在当日生产消费较前增大的情形下,只会便利那空前发达的商品的交换,和帮助在生产过程中大量资金的周转,而不至于怎样刺激物价的上涨。现在让我们把唐、宋两代的物价比较一下,看看北宋物价水准是不是较唐为高。现在根据文献上的记载,把唐及北宋历年绢每匹的价格分别列表如下;并计算出其平均价格,以资比较。

第二十表 唐代的绢价[68]

第二十一表 北宋的绢价[69]

根据这两个表,我们可知北宋绢一匹的平均价格要比唐代为低;这是当日纺织工业较唐发达,从而绢产量较唐激增所致。复次,关于唐及北宋的米价的比较,我们虽然因为现存材料的缺乏,不能把两代米的平均价格计算出来,但唐代米价最高的纪录为每斗七万文(乾元二年,759—760),北宋则为三千文(靖康元年,1216—1217)[70],两者的差异是很大的。因此,就大体上说,北宋物价水准并不较唐代为高,或甚至要较唐代为低。

北宋钱币的购买力既然没有因物价水准的提高而下跌,当日政府岁人的钱币,其价值自要因数量增加而远较唐代为大了。

一九四八年二月,南京北极阁。

《史语所集刊》第二十本,一九四八年出版(商务印书馆发行)。

注释:

[1]拙著《中古自然经济》,《中国经济史研究》。

[2]拙著《宋末通货膨胀及其对于物价的影响》,《中国经济史论丛》第一册。

[3] 《通典》卷六注文云:“准令,布帛皆阔尺八寸、长四丈为匹。布五丈为端。绵六两为屯。”

[4]数年前作者写《中古自然经济》一文时,没有注意到表中的各种实物,除得自租、庸、调外,还有一部分来自地税,结果没有把地税所收的粟减去,误说钱的收入占总收入的二三十分之一,未免过于疏忽。兹特更正。

[5] 《册府元龟》卷四八七略同。

[6]须再加上约数百万贯的盐利。

[7]须再加上约数百万贯的盐利。

[8]事在宝应元年(762)六月,见《通鉴》卷二二二。

[9] 《旧唐书》卷四九《食货志》,卷一二三《刘晏传》,《新唐书》卷五四《食货志》,卷一四九《刘晏传》略同。

[10] 《旧唐书》卷一二《德宗纪》略同。

[11]在大中之前的会昌年间(841—847),据《唐会要》卷八四,户数为4,955,151,而建中元年则一共不过3,085,076。

[12] 《玉海》卷一八六,章如愚《山堂先生群书考索续集》卷四五《宋朝财用》所载绍兴(1131—1163)中郑浞《割子》略同。

[13]两税的前身为征收谷物的地税和租,征收布帛的庸、调,及征收钱币的户税等。参考鞠清远《唐代的两税法》,国立北京大学《社会科学季刊》第六卷第三期。

[14]参看第十二表。

[15] 《唐会要》卷八三,《册府元龟》卷四八八。

[16]上面我们采取《通鉴》的记载,说建中元年的税钱为一千零八十九万八千余贯,而天宝八年的钱币收入则为二百余万贯。如加上约数百万贯的盐利,前者的岁人钱数自然更多。

[17] 《新唐书》卷一六四《王彦威传》,《册府元龟》卷四八六略同。文中所举数字,虽然没有说明用的是哪种单位,但由于上引《通鉴》的注文,我们可以推知是用“贯、石”作单位的。

[18]事在大中五年(851)十月,见《通鉴》卷二四九。

[19]各书均言刘晏任职的初年,而不肯定那一年。按刘晏于上元元年(760)五月初为盐铁使,见《通鉴》卷二二一。

[20] 《新唐书》卷五四《食货志》。

[21] 《通鉴》卷二四九大中七年十二月条。

[22] 《新唐书》卷五四《食货志》。

[23]参看第二表。

[24]参看第二表。

[25] 《续通鉴长编》卷一六七皇祐元年条略同,但其中数字不完全一样。例如景德中的天下岁人作“四千七百二十万七十匹、贯、硕、两”,庆历八年的在京岁入作“一千八百五十九万六千五百匹、贯、硕、两”,与《包孝肃奏议》所载有些出入。兹从后者。

[26] 《隆子集》卷三《户口》,《玉海》卷一八五略同。

[27] 《续通鉴长编》卷三一○元丰三年十一月壬子条,《玉海》卷一八五略同

[28]参考第三表。

[29]同上。

[30]太平兴国四年五月,太宗灭北汉后,全国即告统一。这里说“国朝混一之初”,当即指此而言。参考《宋史》卷四至五《太宗纪》。

[31] 《玉海》卷一八六同,《群书考索》续集卷四五《宋朝财用》略同。

[32] 《群书考索》续集卷四五《宋朝财用》云:“陈襄论神宗岁人缗钱约六千余万.养兵之费约五千余万,乃是六分之,兵占其五。”《群书考索》这段文字,显然源于《古灵先生文集·论冗兵劄子》,但编者章如愚却把英宗“治平二年”改为“神宗”,疑有错误。

[33]参考《宋史》卷七《真宗纪》。

[34]唐代岁入的布以“端”计算,宋代则按“匹”计算,似有不同;但事实上这两个单位都相差不多,不过是名称上的不同而已。故现在把唐岁人布的端数改作匹数来计算,以便与宋代相比较。

[35]参考加藤繁著《唐宋时代金银的研究》(日文,《东洋文库论丛》第六)第一分册第二、三章。

[36]例如草,因为价值太贱,负担不起远道的运费,唐代政府多向长安附近各县课征。中唐以后,同州(今陕西大荔县)百姓田地于纳钱、粟之外,每亩须纳草四分(元稹《元氏长庆集》卷三八《同州奏均田状》);元和十三年,夏阳(今陕西郃阳县东)、韩城(在今陕西)两县须纳草九千九束(同书卷三九《论当州朝邑等三县代纳夏阳韩城两县率钱状》)。陆贽《陆宣公翰苑集》卷二○《论度支令京兆府折税市草事状》有“税草”的记载。可是草这一项,在唐代岁人数字中并没有包括在内。

[37]参考桑原骘藏《蒲寿庚考》;本书《宋代广州的国内外贸易》一章。

[38]鞠清远《唐代的两税法》,“国立北京大学”《社会科学季刊》第六卷第三期。

[39] 《宋史》卷一七四《食货志》,《通考》卷四。

[40]北宋茶法在一百多年中并不是完全没有变动。例如在开国后将近一百年内都实行的专卖制度——“榷茶”,到了嘉祐四年(1059—1060)改为“通商”,即准许商人于纳税后把茶自由运销。但这也有其限度,四川的茶及福建的腊茶,仍由政府专卖;而自崇宁元年(1102—1103)起,由于蔡京的提议,茶法又由通商改为专卖。参考《宋史》卷一八三至一八四《食货志》。

[41]见《新唐书》卷五四《食货志》。参考本文第二章。

[42] 《乐全集》卷二六《论率钱募役事》略同。《续通鉴长编》卷二七七系此割子于熙宁九年秋条。

[43] 《建炎以来朝野杂记》甲集卷一四《景祐庆历绍兴盐酒税绢数》作“景祐中”,疑误,因为张方平的《论国计事》是根据《景德会计录》说的。

[44]参看第六表。

[45]参看第四表。

[46]参看第十五表的注文。

[47]参考武田金作《宋代的榷酤》,《史学杂志》(日本东京帝国大学史学会)第四十五编第六号。

[48] 《新唐书》卷五四《食货志》。参考第二章。

[49]苏辙《栾城集》卷三六《论蜀茶五害状》,吕陶《净德集》卷三《奏乞罢榷山等三处茶以广德泽亦不阙备边之费状》,《群书考索》后集卷五六《再考宋朝茶》,《建炎以来朝野杂记》甲集卷一四《蜀茶》,《宋史》卷一八四《食货志》。

[50] 《宋史》卷一八四《食货志》。

[51] 《唐会要》卷八四。

[52]宋史卷一八六《食货志》。

[53]参看第十五表的注文。

[54]参考加藤繁《宋代商税考》,《史林》(日本京都帝国大学史学研究会)第十九卷第四号。

[55]茶自唐中叶以后,已经成为人民生活必需品。长庆元年(821—822),李珏说:“茶为食物,无异米、盐;于人所资,远近同俗。既祛竭乏,难舍斯须。田闾之间,嗜好尤切。”(《旧唐书》卷一七三《李珏传》)到了宋代,王安石《临川文集》卷七○《议茶法》云:“夫茶之为民用,等于米、盐,不可一日以无。”

[56]如黄儒《品茶要录》云:“说者尝怪陆羽《茶经》,不第建安之品。盖前此茶事未甚兴……自国初(宋)以来,……惟兹茗饮为可喜。……而其名遂冠天下。”又熊蕃《宣和北苑贡茶录》云:“陆羽《茶经》,裴汶《茶述》者,皆不第建品。……盖昔山川尚闷,灵芽未露。至于唐末,然后北苑出为之最。……”

[57] 《宋史》卷一八四《食货志》。

[58] 《宋会要。食货》三○,《续通鉴长编》卷八五,《宋史》卷二九九《李溥传》。

[59] 《旧唐书》卷九《玄宗纪》。

[60] 《宋史》卷八五《地理志》。

[61] 《建炎以来朝野杂记》甲集卷一七《本朝视汉唐户多丁少之弊》云:“西汉户口至盛之时,率以十户为48口有奇。东汉户口率以十户为52口,可准周之下农夫。唐人户口至盛之时,率以十户为58有奇,可准周之中次。自本朝元丰至绍兴户口,率以十户为21口;以一家止于两口,则无是理。盖诡名子户漏口者众也。然今浙中户口,率以十户为15口有奇;蜀中户口,率以十户为30口弱。蜀人生齿非盛于东南;意者蜀中无丁赋,故漏口少尔。”

[62]关于北宋各地物产交换的发达,参考拙著《北宋汴梁的输出入贸易》,《中国经济史论丛》第一册,及本书《宋代广州的国内外贸易》一章。

[63]参看第八表。

[64]湖南平阳县的壮丁,因为当地产银(见《元和郡县志》卷二九《郴洲》),自唐末五代(907—960)马殷割据时起,须以银缴纳丁税,计全县岁输银二万八千两。这种税制在北宋继续实行了七十余年,到仁宗景祐四年(1037—1038)才告废除。参考《续通鉴长编》卷一二○景祐四年七月辛酉条。

[65]例如景德三年(1006—1007)以前,东川及西川的盐课、酒课及商税的十分之二,须以金缴纳。在此以前及以后,这些税课的另一部分则以银输纳。(《宋会要·食货》一七及三四,《续通鉴长编》卷六三景德三年六月戊寅条)其中酒课之以金、银折纳,在《宋会要。食货》一九《酒麴杂录》中的记载更多。例如饶州各酒务的课额,在熙宁十年为金六十二两七钱九分三厘六毫,钱三千一百三十贯四百六十文;衡州的课额,在熙宁十年前每岁为银二百七十二两,钱二百五十四贯。

[66]参看第十三表。

[67] EarlJ.Hamilton,American Treasure and the Price Revolution in Spain,1501—1650(Cambridge,U.S.A.,l934).

[68]详见本书《唐代物价的变动》一章。

[69]详见拙著《北宋物价的变动》,《中国经济史论丛》第一册。

[70]均见拙著《唐代物价的变动》,及《北宋物价的变动》。

《中国经济史研究》(一)