明清以来晋南山麓平原地带的水利与社会——基于龙祠周边的考察

【内容摘要】晋南山麓平原地带存在着两种类型的地表水资源:流量稳定的泉水和季节性的洪流。在龙祠周边,龙子祠泉是最重要的泉水资源,经过千余年的开发,于明代末年形成较为稳定的渠道系统和灌溉区域。在渠系建设和运行过程中,面对发源于山间的洪流,引泉灌区通过避、堵、疏三种技术手段加以防治,并用规范化的制度体系予以保障。被引泉灌区视为隐患的洪流,在边山地带却成了重要的资源,人们引用洪流淤灌土地,同样形成了一套技术和制度体系。地方社会围绕同一条洪流的防治与利用形成了两个不同的利益群体,双方在趋利避害的路径选择上逐渐找到平衡点,实现了互利共存。

【关键词】山麓平原;引泉灌溉;引洪淤灌;人地互动;互利共存

【作者简介】周亚(1982-),男,山西长治人,山西大学历史文化学院讲师,历史学博士,主要研究方向为区域社会史、区域历史地理(山西太原030006)。

【原文出处】《中国历史地理论丛》(西安),2011.3.104~114

【基金项目】国家社会科学基金项目(07CZS015);山西省高等学校哲学社会科学研究基地项I/1(1005728)。

一、问题的提出

在山西高原,侏罗纪和白垩纪期间发生的燕山运动形成了一系列平缓开阔的复背斜和复向斜,背斜构成山地,向斜构成盆地。新生代的喜马拉雅运动,使这一地貌继续发生变化,出现了以断层陷落为主,北东或北北东向并作雁阵排列的一系列大小盆地,和吕梁、太行、五台、恒山、中条等上升为主的山脉,基本上形成了现代的地貌形态。

在盆地与山脉交汇处的山前断裂带往往有大型岩溶泉水出露,它恒定的水温、清凌的水质和稳定的流量早为人们所识,在当地的生产生活中扮演着重要角色。同时,山脉与盆地的地势差异还形成了很多季节性河流——洪流(nooa current)。每年汛期,这些洪流汇集大量的天然降水,夹杂着泥土、砂石及各种动植物腐殖质顺流而下,经过沿途的侵蚀、沉淀,与泉水一起排入盆地内的上一级河流,成为它最主要的水源补给。

如果说泉水的特性更便于人们开发利用,形成稳定渠系的话,那么洪流的突发性则更具瞬时威力,它夹杂的泥土、腐殖质可以为人们以淤灌肥田的同时,也伴随着相当的危险性。若泉水与洪流共处于一个较小的区域,人们在布设、开挖引泉渠系时就不得不考虑尽量避免洪流带来的危害,用一系列技术、制度措施解决渠道与洪流交叉、并行等问题,确保渠道通畅。如果说引泉渠系仅仅面对的是一条洪流的话,那么这里只是一个区域人群如何应对自然环境的问题;当同一洪流成为另一个区域人群的可用资源时,问题不仅涉及人与自然,同时也在两个区域人群之间建立了联系,使其成为一个共生共存的系统。

本文以山西南部吕梁山脉与临汾盆地过渡地带龙祠周边的引泉灌区和引洪灌区为中心,通过大量田野调查和对地方文献的解读,来考察明清以来人类如何应对自然环境(灾害),以及区域人群之间由水资源利用所产生的一系列复杂关系,进而理解区域社会变迁发展的内在逻辑。

二、泉水与洪流

本文的研究区域位于晋南临汾盆地西北部至吕梁山麓之间的过渡地带。这一区域与东西两侧的汾河及山脉走向基本一致,呈北东方向,南北略长,东西略窄,面积约200平方公里。在此区域内,有许多岩溶泉水出露,其流量大小不一,大者可资灌溉,小者仅为日常生活所用。其中,龙子祠泉流量最大,兼及农业灌溉、民生用水和景观营造等多种功能,其历史开发过程集中体现了该区域人群与自然的互动关系,在地方社会的变迁发展中意义独特,也是本文考察的唯一泉水对象。

龙子祠泉发源于吕梁山支脉——平山(又名姑射山)与临汾盆地交接处的坡积层中,地处临汾市尧都区金殿镇龙祠村(原名窑院村),东北距临汾市13公里。龙子祠泉是我国最大的蜂窝泉,“如蜂房蚁穴,礴沸于浅沙平麓之间,未数十步忽已惊湍怒涛,盈科涨溢”[1]。泉水汇集后,又吸纳沿路的各处小泉,顺势东流,注入汾河,是为平水[2]自有记录以来,1955—1984年多年平均流量为5.63立方米/秒,1965年曾达8.39立方米/秒。改革开放以来,由于泉源周围煤铁矿、焦化厂大量开采地下水,龙子祠泉流量呈逐年下降趋势。1984—2003年,泉水流量减少至4.o2立方米/秒,并于2002年达到最低点,仅有2.847立方米/秒。为保护泉源风光,保证正常的工农业和民生用水,临汾市人民政府曾于1987年颁布《关于保护龙子祠水源风景区的布告》,对泉源区的保护做出规划。进入新世纪,临汾市政府又采取一系列措施对泉源环境进行整治。2004年、2005年泉源流量有所回升,分别为4.764立方米/秒和4.301立方米/秒[3]。

在边山地带,还有一种类型的水资源——洪流,当地民众多以“沟”、“涧”来命名。洪流的形成年代与地质构造运动相仿佛,每当降水,山水在沟口汇集,顺地势下泄。形成山前洪积冲积扇。因山沟深远不一,汇集的水量就各不相同,于是在山前出现了长短、宽窄各异的洪流河道。其规模大者,长达数十公里,宽逾数十米,从山口汇集最终奔流入汾,有的甚至派为若干支流,流域面积亦随之增加;规模小者,百米或数里不等.宽度也在几米到十几米之间,非强大暴雨不能形成洪水之势,有的河道在阶地内中途消失或导入其他涧河河道。

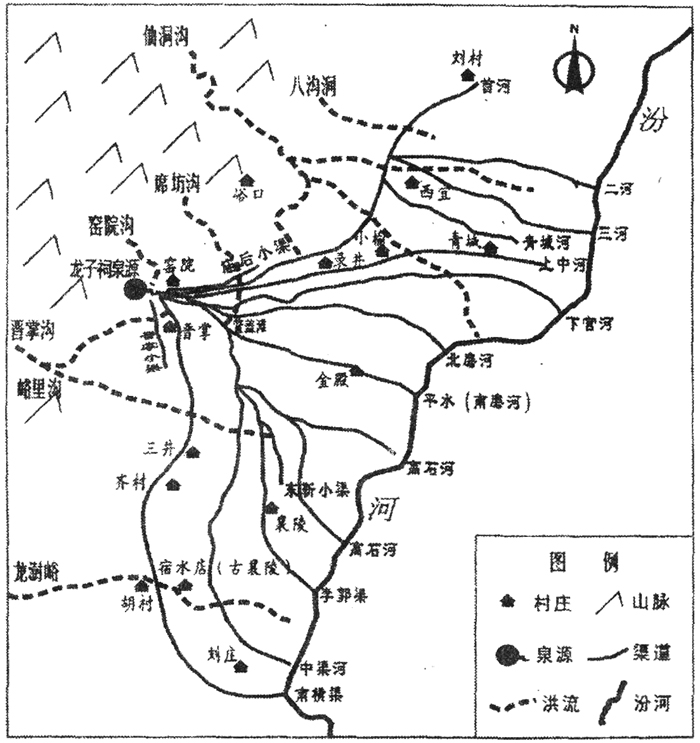

据史料记载,该区域内流经的主要洪流自北而南分别为:八沟涧、三涧、仙洞沟、大郎沟、席坊沟(又名山神沟、石槽涧)、窑院沟、晋掌沟、峪里沟、胡家涧、龙澍峪以及其他无名山水。结合实地考察及今日地形图,我们对上述泉水和洪流的具体位置进行了复原(见图1)。

图1 明清以来龙子祠泉域渠系与周边洪流分布示意图

如图1所示,洪流自北而南几乎遍布整个区域,其中以仙洞沟、峪里沟、龙澍峪三条洪流规模最大,其主流从山间发源,直通汾河,横穿全区。在诸多洪流中,席坊沟和窑院沟是最特别的两条,因为它们与泉水相连,并最终汇入平水。其中,窑院沟水流入龙子祠泉源,席坊沟水则在鳖盖滩注入平水。这样,暴雨来临时,泉水收受洪流,洪流携带的砂石、泥土等物进入泉源、渠道,雨量小时尚不形成威胁,雨量大时甚至壅塞泉源,断绝河道。

以上呈现的是平水尚未得到大规模开发时区7域内两种水资源的大致状态和关系,这一局面持续了多久尚无资料可考,不过可以断定的是,人们必然在现有经验、技术条件下趋利避害,使泉水和洪流均“为我所用”,并由此开启了一段智慧而缤纷的区域发展史。

三、平水的开发及其对洪流的防治

1.平水的渐次开发

平水的开发利用始于何时已无从考证,但至迟不会晚于两晋时期。晋永嘉三年(309年),汉王刘渊将国都从蒲子县[4]迁至今临汾市尧都区金殿镇一带,并重筑陶唐金城。金殿镇位于平水下游,平水自西向东穿镇而过。应当说,平水必然在供给都城及周边村庄的发展中发挥作用。

唐宋时期,平水开始了大规模的开发利用。据当地民众回忆,唐贞观元年(627年),尉迟恭督令开凿南横渠和北磨河[5]。后周世宗年间(955—959年),官方督导开创了上官河与下官河,并于宋太祖年间(960-976年)开始遵行水程[6]。此后百余年间,民间又先后开挖了4条渠道:嘉祐五年(1060年)农历八月,“临汾东靳村之民协同襄陵南关、庄头以及东柴、刘庄、北陈诸村”在“下当村南晋母河鳖盖滩”引水“创开中渠河”。治平三年(1066年)农历二月,东靳村民又创开东靳小渠。熙宁八年(1075年)农历三月,坛地诸村创开高石河。元丰六年(1083年)正月创开李郭渠。这一系列渠道的开发与国家积极的制度安排密切相关:北宋庆历四年(1044年),宋仁宗发布劝农文书,其中第一项就是兴修水利;王安石变法时期颁布的《农田水利约束》就更是作为国家专项水利法规奖励各地开垦荒田,兴修水利,建立堤坊,修筑圩埠。

北宋末年,社会动乱,汾河谷地遭受了巨大的灾难,位于泉源处的龙子祠[7]及其渠系也未能幸免。在迄今可见关于龙子祠最早的一通碑文——大定十一年(1171年)《康泽王庙碑记》中,我们看到了这样的记载:“兵火荡尽,将四十余年。”这里所谓“四十余年”前即是说1126年金兵南下攻克临汾之时,不但使龙子祠遭受“灭顶之灾”,汾西一带人们的生产生活更受其直接影响,渠道荒废,民生凋敝。二十年后,民力逐渐恢复,方得复开渠道,重建家园。金皇统六年(1146年),下官河渠长、沟首及相关首事人等商议重新修复渠道,并更新了宋太祖时期的水利簿——《龙祠下官河志》[8],重建下官河水利秩序。可以想见,诸如南横渠、上官河、北磨河、中渠河之类的渠道也势必经过了类似的恢复重建过程。同样在这本渠册中,我们看到了包括上中河、南磨河、晋掌小渠、庙后小渠在内的“十二官河”分水格局,说明此4条渠道至迟在金皇统六年(1146年)之前即陆续开挖完毕。可能的情况是,此4条渠道亦完成于北宋时期。一是因为北宋时有国家政策的支持,政局稳定;二则金代开国20年间当地正处于经济恢复时期,诸如下官河此类官方主导开创的河渠此时才得以修复疏通,重开新渠恐难施行。若此,我们认为,龙子祠泉域“十二官河”的分水格局形成于北宋末年,并最终奠定了此后800余年龙子祠水利的基本形态和用水秩序。其分水格局如下:

龙子祠泉水分为四十分,南北各二十分。北二十分为临汾所有,南二十分临汾、襄陵兼有。北二十分包括五河:上官河七分,下官河五分,北磨河五分,上中河二分半,庙后渠一分[9]。南二十分包括七河:南横渠六分,南磨河四分,中渠河三分,高石河二分半,东靳渠半分,晋掌渠一分半,李郭渠二分[10]。

大约在明代末年,出现南北十六河的形态,即将上官河分为首河、二河、三河、青城河,再将庙后小渠的半分从形式上列入南八河,形成北八河、南八河之势[11],分水格局保持不变,南北依然各占二十分,灌溉土地共8万余亩,如(71页)图1所示。

2.引泉灌区对洪流的防治和利用

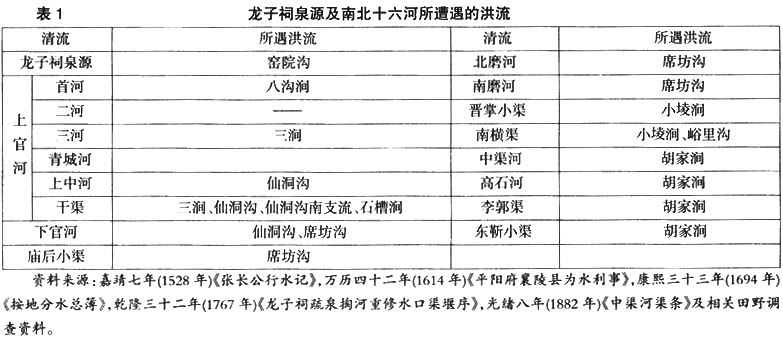

十六官河的渐次开发,除了要解决渠道自身的设计、渠系建筑物的设置等技术问题外,还面临着横亘区域东西的数条洪流的阻拦和威胁。如表1所示,龙子祠泉域及其渠道系统遭遇了不同程度之洪流的威胁。

泉源的威胁主要来自北侧的窑院沟水。窑院沟水发源于姑射山,出山口后顺势南下,挟带大量砂石、泥土奔流至泉源,极易造成泉源壅塞。乾隆三十二年(1767年)农历七月二十八日,窑院沟“涧水汪洋”,“将泉眼壅成沙岭”[12]。民国三十二年(1943年)夏,该沟再发洪水,将众泉口淤堵,所灌地亩减少二万余亩,影响生产至巨[13]。

南北十六河几乎均面临洪流的威胁,有的渠道甚至须穿过数条洪流。换句话说,一条洪流可能涉及数条渠道的布设和运行。区域的洪流环境对引泉灌区发展的影响不言而喻。故而,欲使渠道窎远,发挥泉水的最大功能,就必须合理有效地解决渠道与洪流的交叉问题,并同时对洪流之于渠道的危害予以防治。泉域社会对洪流的防治措施可以归纳为技术和制度两个方面。技术层面,主要通过避、堵、疏三种方式进行应对;制度上,各渠将相关措施载入渠册,形成一个具有强制力、规范化的应对体系。“避”是用来解决引泉渠道与洪流的交叉问题的。渠道开挖过程中,为了尽可能减少洪流的威胁,确保渠系畅通,就必须使二者相分离,而不能共享河道。其方法有二:一是从洪流河床底部开凿涵洞,洪流在上,泉水在下;二是在洪流之上架设渡槽,洪流在下,泉水在上。二者互不相干,各行其道。龙子祠泉的开发进程中多是采用了第一种方法,即让泉水通过涵洞横穿洪流。在龙子祠泉域,人们俗称涵洞为“洞子”。因洪流宽度不一,渠道规格各异,洞子的长度、宽度、高度也各不相同。其规模最大者当属上官河洞子,即上官河通过仙洞沟之涵洞,长“四百四十尺”[14],宽约1米有余,高约2米,系砖石拱砌。下官河洞子长约20米,宽、高各约2米,亦系砖石拱砌。砖石材质的选择及拱券方法的运用使涵洞最大限度经受了渠水冲刷和来自洪流河床的压力。直至今日,各渠系依旧沿用了原有的涵洞。

开凿涵洞虽然解决了横穿洪流的问题,但并没有“驯服”暴虐的洪水。每当暴雨来临,水势大涨,若河道不能容纳,洪水即决开河道,形成泛滥之势。洪水挟带大量砂石、泥土进入渠道,使渠道壅塞受阻,影响下游灌溉。要之,随着时间的推移,洪流河道不断沉积垫高,洪水水位亦渐抬高,甚至出现河床高于地面的状况。洪流对泉域社会的威胁愈发严重。为此,人们在涵洞所经洪流河道两侧筑起石堰,以“堵”的方式防止洪流进入引泉渠道内。例如,上官河洞子、下官河洞子两侧均有堤坝防护。其中,上官河洞子系以石头垒砌,下官河洞子则为砖砌。更有甚者,在渠道所受洪水的来水方向沿渠道一侧修建堤堰,以更有效地杜绝洪流的威胁。

明嘉靖三年(1524年),席坊沟洪水大发,冲破上官河洞子堤堰,将渠道淤塞。次年春二月中旬,刘村著名绅士张滋(长公)督导疏渠,在席坊沟两侧沿上官河西岸筑起黑龙堰一道,“以坊(防)山水之冲”[15]。不过,此堰并非一劳永逸,乾隆三十二年(1767年)农历七月二十八日,席坊沟再次发难,冲毁黑龙堰,壅塞渠路。上官河绅董不得不组织人力重新修复。

泉源的情况并不比渠道好。为应对窑院沟洪水的威胁,上官河的绅董们早已在泉北涧口处筑起石堰一道。然而,窑院沟水势凶猛之时,仍能冲破石堰或从石堰两侧溢出进入泉源。同样在乾隆三十二年(1767年),窑院沟水汪洋,视石堰为无物,径直奔泻入泉。事后,上官首、二、三河及青城河之总理、督工、渠长人等合议重建,不仅将石堰修复,“又于泉北涧口石堰之旁东西用炭石填起两道石帮,以图坚固。此又创前人之所未有者也”[16]。进入19世纪,石堰被冲决的记载依然屡见不鲜,不过,此时对石堰的修复已不只是上官河的事情,而是涉及引泉灌区与引洪灌区两个不同的受益群体,此当后文详论。直至上世纪80年代,泉源所受洪水之威胁仍未彻底根除[17]。人与自然在建设一破坏一建设的轮回中进行着“较量”。

既然洪流壅塞渠道、泉源在所难免,那么,适时地掏泉挖渠就成为泉域社会的一项重要事务,我们称之为“疏”。顾名思义,“疏”即是将渠道和泉源内影响水流和泉水出露的杂物清除,使之疏通顺畅。淤塞渠道、泉源的主要物质为砂石、泥土。若洪水流量巨大,堤堰不能阻挡,渠道、泉源淤积情况就愈加严重。“疏”可分为两种情况:一是每年定期的清淤,由各受益村庄分段负责;二是当洪水淤塞渠道时,由渠道管理者组织的临时兴工,本文所论系为后者。嘉靖三年(1524年),席坊沟洪水冲破堤堰,使上官河壅塞,渠水尽入上中河。次年,张滋受命疏导上官河,其治理方法如下:

自席坊西为堰,以坊(防)山水之冲,北过禄阱桥至于小榆桥。又北夹岸而西出麻册涧北,于是乎溉麻册诸村之田。北之腾槽而东,分斗门,于是乎溉界谷(峪)诸村之田。北过西宜桥,分汧东流。又北夹西宜观东流为二沂,又北为计家沟,于是乎分溉东宜诸村之田。北为涧北沟,又北为八沟涧,东流而北西过小桥,于是乎溉段村之田。北为石桥,东流分汧,北东过卫家沟分四沂,又北过武亭桥分沂,北历五桥而分为二渠,于是乎溉刘村之田。田计二万有奇,村计三十有六,皆于上官河有赖焉。渠之广一丈二尺,深倍之,凡四十日告其成功。[18]

除了前文所及筑堤防治洪水外,张滋主要的方法即是疏导分流,而且,其分流方法并非另开渠道,而是在原有渠系基础上进行疏通,最终使上官河重新恢复2万余亩的灌溉面积。

要疏通渠道,其所塞之砂石、泥土堆放于何处,就必须予以考虑。因为土方量较大,置于渠道两岸是行不通的,为此,受益方不得不就近购置地块存放渣石。在田野调查中,我们发现了两份上官河购置土地的契约,均系“推渣”之用。一份为嘉庆十四年(1809年比月九日的《使水执照》,买卖双方为上官五河与河北村段云顺等。上官五河因为上官河洞子之“石渣无所出”,于是“出钱六千为备粮之赏”,以换“段姓将石滩甲子地9dr-丈交五河推渣使用”,并允许段姓往东、南各掏渠一道。“倘日后有争论,段姓一面承当,与五河无干”。双方就此达成协议,五河获得推渣之所,段姓不仅以出卖土地得钱六千,还可开渠两道获得灌溉之利。另一份为咸丰六年(1856年七月十三日订立的《立卖石渣荒地基》,买卖双方为上官五河与郭门郑氏。上官五河以“四十千文”的价格购得郭门郑氏两块石渣荒地,双方就此立为死契,若荒地内发生任何纠纷,与出钱人无干[19]。上官河通过不断置地解决了疏导渠道中面临的石渣堆放问题。这说明,洪流的暴发不仅影响到有形的渠道系统,也更深层次地影响了人们的社会经济行为。在此方面,制度上的应对显然更具说服力。

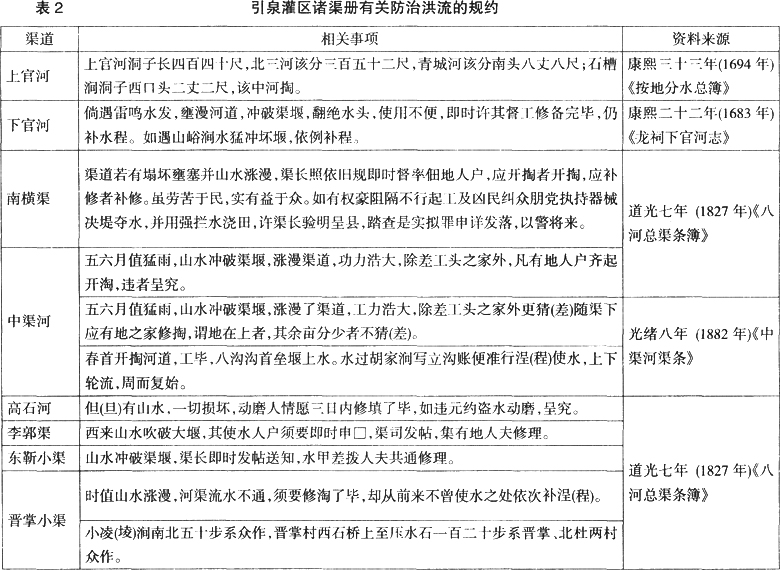

针对泉源和渠道所受之洪水威胁,各渠均制定了严格的制度规范,明文规定相关管理人员和其他受益群体的应负之责。这一规定被载入各渠道的最高权威文本——渠册之中,得到官方认可,具有相当的强制性和执行力。表2摘录了各渠渠册中应对洪流的相关记载。

由表2可知,渠系组织对防治洪流的规定极为严格,要求渠道管理人员在渠堰冲破的第一时间纠集人夫进行修复,同时对“违规”操作者亦有严厉的惩罚措施,重者甚至报官究治。对于较为重要的防洪设施,渠系也有明确的分工规定,上官河洞子和石槽涧洞子的修理即是如此。另外,对洪流的防治属于渠道的公共事务,非日常分段掏渠可比。其组织方式一般为:受洪流影响之渠道下游受益地户共同出工,或疏浚,或修复堤堰。因为渠道一旦淤塞,即关系到整个下游地区的输水安全。龙子祠泉源的掏挖更是如此,无论是每年一次的掏泉活动,还是山水暴发淤塞泉眼,均系整个渠道的公务,由受益地户共同分担。防治洪水、掏挖渠道工程浩大时,受益地户之劳役远不能解决问题,而不得不进行摊款。雍正五年(1727年)三月十五日,“雷鸣雨降,山水大发,走石流沙,汹勇(涌)异常,自龙子祠至席坊诸泉源,河渠冲坏数处,于是席坊以北复无勺水之润,总理分理之人仍照前规疏泉淘河,公修石槽涧、黑龙堰,各照水分而每亩出金二分”[20]。表2中下官河、晋掌小渠的相关信息显示,因洪流导致的渠道淤塞,致使下游村庄无法灌田的情况,待渠道疏通之后仍可补回原来的水程,这也是泉域社会针对自然灾害在灌溉制度方面所做的调适。而中渠河之所以在水过胡家涧之后才分定水程,也正是出于保持完整水程、稳定灌溉秩序的考虑。

技术和制度上的应对措施虽已至备,但古人认为水由龙王掌控,欲得涧河安澜,就必须“讨好”龙王,牺牲什物当然—个也不能少。祭祀的时间均在山洪多发的夏秋季节,主体为受洪水威胁的渠道内的村庄。每年六月初一,下官河桥村渠、下册渠的受益村庄公备羊一只、杂剧一台,到“涧里”祭祀龙王[21]。七月十五日,是民间的鬼节,也是祭祀活动的高峰。这一天,上官河、下官河均要组织大规模的祭祀活动。上官首河、二河、三河、青城河、上中河的管事者们齐聚上官河洞子附近的黑龙堰,献羊一只,略表诚意[22]。下官河则由席坊发帖,全渠共赴涧里献羊,羊公备[23]。轰轰烈烈的祭祀活动虽不能丝毫减少洪峰流量,却在泉域民众心中筑起了一道防线,至少他们心安理得,即使真的洪水汪洋,淤塞泉渠,也只能算是天意,因为该做的都已做尽,当是无所怨悔吧。

以上所论均属泉域社会防治洪水的方法、措施,可谓“软硬兼施”,体系完备。不过,除了防治之外,泉域内的部分渠道因地制宜,对洪流河道大加利用。这一事例来自中渠河下游数村。如(71页)图1所示,发源于吕梁山的龙澍峪出山口后经过十余里的奔流,到达南横渠、中渠河一线时已是强弩之末,非有数十年一遇之大洪水很难对渠道造成威胁,一般年份或是干涸的河道,或为已经沿途沉淀过的涓涓细流。对此,位于中渠河下游的东柴、刘庄、北陈等村纷纷选择洪流河道作为分渠渠道[24],巧妙地利用了这一“自然资源”。

如果说东柴等村只是利用了洪流下游一部分河道的话,那么洪流的真正利用者则是其出山口后边山地带的村庄。他们利用洪水淤灌土地,取得了较好的收成,同时也与洪流所经过的引泉灌区形成了一种微妙的关系,两个不同的利益群体因为一股洪流产生互动。

四、洪流的利用与地域纠葛

1.边山地带民众对洪流的开发利用

引洪淤灌是指在河道或沟口修堤筑坝,开渠建闸,引取高泥沙含量的洪水淤地或灌溉,它充分利用了洪水中的水、肥、土等有益资源,为农业垦殖和增产服务,是一项与改良盐碱及水土保持相结合的综合性农田水利措施。人类对洪水的这种特性早有认识,古埃及、两河流域与古印度最早发展的农田水利均是引洪淤灌。同样,我国秦汉时期诸如漳水渠、郑国渠、白渠、河东渠、龙首渠等大型农田灌溉工程均具淤灌性质,淤灌构成了我国农田水利发展史上的第一个重要阶段,对中国古代文明特色和地位的确立意义重大[25]。

在研究区域内的边山地带,由于土地坡度较陡,土质较粗,地下水含水层多为砂石砾石,天然排水条件良好,所以引洪淤灌虽在雨季进行,却不会产生渍涝灾害,也不会出现土地盐碱化。因此,这里的引洪淤灌与改良盐碱无涉,而主要是发挥水土保持、灌溉增肥的作用。由于该区暴雨多集中于7、8月间,而且每次降水时间短促,洪流“来得快,去得也快”,具有“暴涨暴落”的特点,这对洪流的利用提出了更高的要求。

现有文献关于区内引洪淤灌所涉洪流之记载仅及三涧、仙洞沟和窑院沟。在田野调查中,我们发现,山前较大的洪流几乎均被开发利用,引洪淤灌当是边山地带较为普遍的水利类型。

位于仙洞沟出山口附近的峪口村引洪淤灌历史悠久,据民国十六年(1927年)《上下二淠根基要据所当保存碑记》载,自该村成立以来即开始引用山水灌溉,其文曰:

天地之生人也,居处不同,教育各别。如我峪口村成立以来,地近山麓,渊泉缺少,所赖以谋生活者,惟恃有仙洞沟之水而已。夫此水固无本也。追忆其始,每值五六月间大雨如注,山水骤发,任其所流,似无可用。迨后吾人之心思渐巧知识,愈高一监,于水而有悟焉。以为此水可以兴利,将有所用。

其引用洪水的方法为:在洪流河道内“横筑滚堰两道”,另建“约水桥一孔”,保证足够水量进入引洪渠道,底层挟带滚石、砂砾的水流则可从桥洞顺流而下,若水量太大时则可漫堰而过,尽量防止了滚堰溃决的危险。

同引泉灌区一样,引洪淤灌依然需要开凿干支渠,人们称之为“淠”。各支渠引水时亦须打埝筑坝,不过坝埝的形式与滚堰不同,或打土埝或打板拦水,各有讲究。灌溉峪口村和录井村的仙洞沟淠渠,因为流域面积较大,集水丰富,大致形成了与引泉灌区相类似的灌溉程序,即“从上而下,周而复始,如有不足,下次补水”[26],一次洪水可轮灌数次。这样,其支渠就可以采用较为灵活的打板引水方式,方便启闭。

但是,对于较为短小的洪流,其支渠引水则是另一种方式。以窑院沟为例,洪水来时,上游支渠先灌,下游支渠在后,以“自上而下”为序进行灌溉,每次洪水只轮一次。因为没有水程规定,各支渠灌多久方为合适?灌区做出如此规定:上游支渠只可打土埝而不得打板,而且土埝一旦被水冲破即不能修复,于是下一支渠接水继续灌溉,同理,若其土埝冲破后亦不得修复。若此,则洪水一级一级达至下游支渠,到最后一道支渠时方可打板引水。为了延长引水时间,引得尽可能多的水量,上游支渠尽其所能夯实土埝。洪水到达下游时,水量渐小,即使全部被其引用,受益地亩也是极为有限的,无论是土埝还是打板就只是下游支渠自己的选择了,因为与引洪灌区的上游村庄已经没有任何关系。

引洪淤灌的这种技术选择依然需从洪流自身的特性方面找原因。前已述及,洪流“来去匆匆”且无定时,每次的水量和持续时间亦不相同,因此,引洪灌区就不可能像引泉灌区那样按水程分定时刻,而是以特殊的坝埝技术首先保证上游地区的用水权,水量足够大时才可利及下游。为尽可能地达至均平合理,灌区又在制度层面做相应的保障,防止上游无限制的利用。

此外,在灌区兴工、祭祀和实施机制(包括组织机构及奖惩措施)等方面亦有严格的规定。如灌溉辛家庄(即峪口村)和录井村的仙洞沟、淠渠规定,“因水大冲坏二官河,照依旧规,禄(录)井一面承当(担)淘(掏)河应承,与辛家庄无干。其、淠上兴工,禄(录)井每年帮小麦贰石,以作使之用,其工不足与禄(录)井无干。旧禄(录)修淠灰石银两与辛家庄地亩均摊,不许短欠”[27]。辛家庄灌溉地亩3000余亩,录井为364亩,淠上每年花费多寡均按二村地亩分摊[28]。

与龙子祠泉域社会相同,引洪灌区亦供奉龙王,不过二者的祭祀心理当是截然相反的。《上下二、淠根基要据所当保存碑记》就记载了峪口村在仙洞沟领祀龙王及后来将祭祀地点移至该村一事:

该沟内有一碧岩寺,竞以南仙洞著名,由来久矣。寺内玄帝主殿,万神俱备,自我村远祖建筑以来,寺内一切祭祀诸事与下宫馆概由我村管老经理,于他村毫无干涉,惟龙王尊神能以口雨可兴水利,其思最大,理宜持祀母。岁四、七两月献猪献戏,沂长人等亲履仙洞以奉祭祀。村人每因山路崎岖步履艰难,后将原献移下本村至口口,看水役仍赴仙洞搬请神圣,以享其祀。[29]

从碑文还可看出,引洪淤灌的组织领袖称为“淠长”,很可能负责包括祭祀在内的一切重大事务。如,“倘有截拦使水,每亩罚麦五斗,修淠公用。如淠长不让,罚银拾两”。淠长掌握着灌区内的惩罚大权。不过,最能显示和树立汧长威信的,当是其作为灌区代表与其他群体进行的利益博弈。

2.引泉灌区与引洪灌区的利益冲突与协调

泉水与洪流本是区域内的自然资源,当其各自特性被人们认识和利用时,原来的水环境发生了较大变化,引泉渠系广布,而引洪灌区仅限于山前一带,两种不同的水资源利用类型形成了不同的区域利益群体。二者的共时陛不知始于何时,但可以肯定,趋利避害的共同追求使其产生了不同的营生选择,一条洪流将二者紧紧连在一起,在冲突与调和中寻求共生。在此区域内,上官河诸村与窑院村之间的由洪流引发的利益纠纷最为典型。

由前文可知,窑院村西有洪流一条,名日窑院沟,沟水出山后,顺势南流,注入龙子祠泉源。在窑院沟河道内,窑院村建有上下两道坝堰,阻水东流淤灌田地,是为第一淠和第二淠。坝堰最初为石渣活堰,它的好处是技术简单,用工较少,浇灌完毕后可随时破堰,使水下流。不利之处在于,每年山水来临之前均需纠集人夫打堰,而不得一劳永逸。这种引水方式对下游泉源及上官河影响甚大,因为石渣活堰几乎起不到任何拦渣功效,泉源和渠道的安全就不能保障。为此,上官河一方决定在泉源之北筑起拦渣石堰一道,作为防治泉源和渠道淤塞的最后防线。但若拦渣石堰高无所限,所阻洪水必然东流,危及下游村庄而遭其反对。石堰的选址也异常重要,若距泉太近则作用不大,距离稍远则会进入窑院村的引洪区域。雍正四年(1726年),上官河渠绅最终确定将堰址选在窑院村第二淠引水处,由庠生张希载、总理张士灏、渠长程有德等作为代表与窑院村淠长刘复盛及相关使水人等展开谈判、协商,最后订立合同,达成如下共识:

窑院村同意上官河一方在第二沂引水处修建拦渣石堰一道,但高度不得超过三尺,以防洪水过猛时危及村社;石堰东头须留退水夹口一座,面宽五尺,高三尺。上官河一方同意窑院村于石堰东侧另筑石堰一道,内留回水口一座,可随时启闭,一方面便于浇灌,另一方面则宜于防治水患。另外,第二汧导引洪水时,若水量过小,仍允许其用砂石茅苇另砌活堰尺许,以利灌溉。如果洪水暴发,第二汧可任意从退水口放水下流,如果石渣泥茨冲坏、壅塞上官河,与第二沂无干;若退水不及与村社有碍,亦与上官河无干。在石堰工程摊款和兴夫问题上,窑院村与上官河实行二八分配。[30]

协议达成后,为永垂久远,杜绝争端,双方将合同内容镌刻于石碑之上,日《增修石堰碑记》,立于石堰一旁。嘉庆十九年(1814年),窑院沟洪水暴发,将石堰、石碑冲坏。次年初春,上官五河照旧重新修复,于三月初八日功成告竣。四月,重立碑文记其事[31]。

合同的订立是建立在“双赢”基础上的。对上官河而言,石堰的修建将大部分砂石拦阻,大大减轻了洪流对泉源及渠道的威胁,虽仍有浑水进入,当实属难免,因为洪水终归要有去处,不至泉源、渠道,就必然流向窑院村,危及生命、财产安全。故而,窑院村对石堰的高度予以硬性规定,不得超过三尺。石堰的修筑对窑院村来说也具有重要意义,它不必年复一年地修筑渣石活堰,从而减轻了人力、财力负担,并且能够利用退水、回水夹口较为灵便地引用洪水,其所得利益不降反升。双方在各自“趋利避害”的选择上找到了平衡点,求得共生。

还需指出,上官河一方虽是获利的大头,却同样也是出资的主力。窑院村虽出资二分,但坚固的石堰却使其受益良多,容易产生惰性,因为即使自己不出资,上官河一方也不得不努力修筑石堰。出于同样的利己心理,上官河一方则想尽可能地加高石堰,而这对村社的威胁不言而喻。双方又在此一点形成掣肘之势。然而,事情往往总会有一方违约,随而相互攻击,发生冲突。

咸丰元年(1851年),距上文重修石堰、碑文36年后,上官河一方即与窑院村发生讼案。案件的起因无从知晓,但在呈稿中双方各执一词。上官河一方谓窑院村使水不修堰,窑院村说上官河一方所筑石堰超过三尺,危及村社安全。双方因此互控,从临汾县、平阳府,直至省府。最后省府断令:

该处第二汧石堰兴修之时按工程大小以二八摊钱,上官河出十分之八,窑院村人出十分之二,仍由两村监工夥修,许用活渣砌堰尺许,使窑院村蓄注混水浇地,所有退水口高宽尺寸悉照旧制,沂东回水口许本村人等筑立石堰,内留洞口一个,随时启闭。[32]

咸丰二年(1852年)九月二十八日,临汾县府发布《告示》,要求上官河与窑院村按照省府断令执行,并将其张贴于上官河所溉村庄,以广而告之。其文如下:

示仰上官河渠长并窑院□□□人等知悉:窑院村西第二汧□□渣石堰尔等务须遵照省断及时兴□□□官河不致受其淤塞,堰旁□□□□混水浇灌,如敢抗违,定行究处。[33]

由此可知,官方对二者纠纷的解决方式仍是“率由旧章”,遵行传统,雍正四年(1726年)订立的合同及相关碑文依然是此案断决的主要依据。因为,这个平衡一旦打破,随之而来的将是一系列冲突的爆发点。双方只有再回到原来的位置,互相制约,互利共存。

五、结论与思考

在临汾龙祠周边,龙子祠泉是地方社会最重要的一股泉水。唐宋以降,龙子祠泉得到大规模的开发利用,由一条平水逐渐拓展至明末南北十六河的引泉灌溉系统。渠道开发过程中面临的一个重大问题就是对来自吕梁山麓的洪流的防治,为此,灌区采取了避、堵、疏等主要的技术手段,并通过相应的制度约束加以保障。虽然洪流的下游河道偶有作为引泉灌区支渠的情况,但其主流毕竟是“害”。相反,在边山一带,洪流却是一种对农业生产极为有利的自然资源,兼具灌溉和肥田两种功能。对洪流的开发利用同样形成了一个相对稳定的灌溉区域,该区域也同样拥有一套保障淤灌顺利运行的技术和制度体系。当同一洪流以不同的“身份”出现在两个区域时,二者也因此建立了联系,双方在趋利避害的不同路径选择上找到平衡点,从而实现互利共生。在应对、利用自然环境和处理区域社会关系上,人类展示了巨大的智慧。

本文通过对龙祠周边的考察表明,区域社会根据不同的水资源类型产生了不同的利用方式、技术形态和制度体系,并由此形成了不同的利益群体,而看似互不相干的两个群体却因为同一洪流捆绑在一起,这一联系成为我们进行区域内或区域间比较研究诸多路径中的一种。需要指出的是,在晋南山麓平原地带,泉水和洪流是普遍存在的两种地表水资源,类似于龙祠周边引泉灌区与引洪灌区相互毗邻、互利共生的情况还有很多,而在山西高原、黄土高原甚至更广阔的范围内,同时利用多种类型水资源的小尺度区域应当不在少数。在这一尺度区域的研究中,多类型水资源利用的综合考察极为必要。

不难看出,无论泉水还是洪流,其作为一种地理要素,不仅仅是人类社会发展变迁的背景因素,也是人类历史大舞台上的一个重要参与者。在这出戏里,人类既有主动,也有被动和无奈。进一步而言,地理环境还从更深层次上影响到人类的社会、经济行为和文化心态。因此,在小尺度的区域研究中,无论地理要素还是社会要素,都应给予同样的重视,而不可失之偏颇。要之,区域研究之真谛在于“综合”,欲把握区域社会变迁发展的脉络,必须从整体上予以考察,而不是各要素之间的分离、割裂。同时,区域内部及区域间的比较研究亦必不可少。唯有如此,区域研究才能真正凸显它的魅力,保持它的生命力。

注释:

[1][金]毛麾:《康泽王庙碑记》,民国《临汾县志》卷5《艺文类上》。毛麾,“字牧达,平阳人。金大定十六年(1176年)举孝行,特赐进士出身,授校书郎,人教官掖。历太常博士,同知沁州,著有《平水集》”。见光绪《山西通志》卷155《文学录》,口匕京)中华书局,1990年,第10784页。

[2]明清时期的地方文献中多称之为“晋母河”,今又称为“母子河”。

[3]参见临汾市汾西水利管理局:《龙祠泉年径流量资料》,2006年。

[4]今隰县、蒲县一带,当时属河东郡。

[5]光绪十一年《官员沟均役簿》(临汾市档案馆藏)有载:“鹗国公(即尉迟恭)贬于职田庄”,见“龙祠之水横流无涯”,便督令开掘南横渠道。2008年5月,笔者在龙祠周边考察时,龙祠村的王大孝(时年78岁)和席坊村著名的老革命王全亮(时年83岁)均有如此说法。

[6]水程,即是以地亩多寡分定的灌溉时刻,有具体的时刻范围,在空间位置上自上而下或自下而上依次灌溉。渠系对人为原因所致耽误水程的情况向来不予补程,否则会导致整个水程的变动,也终会影响灌溉秩序。

[7]龙子祠位于泉源东约200米处,是古代平阳最重要的祭祀中心之一。其具体创建年代不详,据《元和郡县图志》卷12《河东道一·晋州·临汾县》载:龙子祠“在姑射山东平水之源,其地茂林蓊郁,俯枕清流,实晋之胜境也”。金代毛麾《康泽王庙碑记》云:龙子祠“毓灵于晋,创建于唐”。可知其始建年代在唐代,其创建应与这一时期对龙子祠泉进行的大规模开发密不可分。

[8]该水册直至清康熙二十二年才进行了再次修订,即我们今天所见的《龙祠下官河志》,临汾市尧都区档案馆藏。

[9]亦称“庙后小渠”。该渠有水一分,浇灌临汾民田,但义务由南北各担其半。万历四十二年《平阳府襄陵县为水利事》有载:“庙后小渠共水一分,南二十分因修理吃用任五厘之差,北二十分浇灌民田受一分之利。定为上流下流.卜流属南二十分,下流属北二十分,古设总泉一道,通金龙池。”需要指出的是,在十二官河的格局下,庙后小渠一般列入北五渠内。直至明代后期十六官河格局形成时,方得南北分列,即庙后小渠分别为北八河和南八河之一。

[10]参见《龙祠下官河志》,临汾市尧都区档案馆藏。

[11]已有研究成果,如段友文的《平水神祠碑刻及其水利习俗考述》(《民俗研究》,2001年第1期),郭永锐的《临汾市龙子祠及其祀神演剧考略》(《中华戏曲研究》,戏曲出版社,2001年),郝平、张俊峰的《龙祠水利与地方社会变迁》(《华南研究资料中心通讯》,2006年第43期)等均认为清代以后成为十六河。另外,研究者也没有对如何成为十六河做一说明,只是说:至清代上官河分为首河、二河、j河,加青城河而成十六河。即是如此,也只有十五河,而非t六河。究其原因,研究者并没有把上官河与首河、二河、三河、青城河之间的关系弄明白,对于庙后小渠分属南北八河之史实亦不甚清楚。事实上,万历四{.二年(1614年)《平阳府襄陵县为水利事》中已经明确指出“襄陵县南横等渠应分龙裥姑射山下平泉水二十分,定为八河”。此八河中即包括庙后小渠。相对而言,北河也应形成八河局面。南北十六河局势定型。

[12]乾隆三十二年《龙子祠疏泉掏河重修水口渠堰序》,临汾市尧都区龙子祠藏。

[13]《临汾县组政经军统一委员会代电》,统县建字第三六号,民国三十二年十月十七日;《第二战区代电》,卅二年十一月四口;山西省档案馆藏,8131—138。

[14]康熙三十三年《按地分水总簿》,ljJ西大学中国社会史研究中心藏。

[15]嘉靖七年《张长公行水记》,临汾市尧都区龙子祠藏。

[16]乾隆三十二年《龙子祠疏泉掏河重修水口渠堰序》,临汾市尧都区龙子祠藏。

[17]此处并非在说石堰的一无是处,对于常年的洪水,石堰的抵挡作用不容漠视。较大洪水的发生当有一定周期,据

龙祠村刘红昌介绍,上世纪80年代之前,大约每十余年发一次较大洪水,即使建有退水渠道,仍不能容纳,鹅卵石在泉源北部随处可见。80年代以后,山洪水量渐少,也极少泻人泉源。此当与气候变化及其他人为因素有关,兹不赘论。

[18]嘉靖七年《张长公行水记》,临汾市尧都区档案馆藏。

[19]两份契约均藏于临汾市档案馆。

[20]雍正五年《重修平水上官河记》,民国二十二年《临汾县志》卷5《艺文类上》。

[21]康熙二十二年《龙祠下官河志》,临汾市尧都区档案馆藏。

[22]咸丰二年《上官河水规簿》,临汾市汾西水利管理局档案室藏。

[23]康熙二十二年《龙祠下官河志》,临汾市尧都区档案馆藏。

[24]光绪八年《中渠河渠条》,临汾市汾西水利管理局档案室藏。

[25]李令福:《论淤灌是中国农田水利发展史上的第一个重要阶段》,《中国农史》,2006年第2期,第3~11页。

[26]顺治十五年《公议水利文字碑》,临汾市档案馆藏。

[27]顺治十五年《公议水利文字碑》,临汾市档案馆藏。

[28]民国十六年《上下二汧根基要据所当保存碑记》,临汾市尧都区峪口村藏。

[29]民国十六年《上下二汧根基要据所当保存碑记》,临汾市尧都区峪口村藏。

[30]参见咸丰二年《龙子祠合缝碑一案呈稿》,山语大学中国社会史研究中心藏。

[31]嘉庆二十年《上官五河重修龙子祠西石堰原碑文志》及《附记》,临汾市档案馆藏。

[32]咸丰二年《上官河碑文簿》,临汾市汾西水利管理局档案室藏。

[33]咸丰二年临汾县正堂《告示》,临汾市汾西水利管理局档案室藏。

Water Resources and Society in Piedmont Plain in Southern Shanxi Province

since Ming and Qing Dynasties: A ~Study around Longci Village

Zhou Ya

Abstract:There are two types of surface water resources in the piedmont plain in southern Shanxi Province: spring and flood current. Around Longei village, Longzici spring is the most important spring resources, after thou- sands of years of development, the stable channel system and irrigation area were formed in late Ming dynasty. The community of irrigation have prevented and controlled flood current through dodging, plugging, dredging and the system of administration. Nearby the foot. of hill, flood current was important resources, people have used it to do warping irrigation, and also formed a set of technology and system. Two groups of different interests have been formed~ all around the prevention, control and utilization of one flood current, and achieved routualism from seeking advan- tages and avoiding disadvantages.

Key words:piedmont plain; irrigation; warping; interaction between man and nature ; routualism

载《明清史》2011年第12期