[宋元时期]家庭生计的安排——《中国家庭史》第三卷第三章第二节

二、男耕女织与温饱问题

家庭的主要功能是人口的生育。所谓“育”,首先是为家庭成员提供基本的生存条件——衣食所需,通常说的家庭生产中的男耕女织,家庭生活中的温饱问题,都是为了这个目的。在穿衣和吃饭方面,比如衣服的质料和样式、食物的制作方法,两宋时期既有对前代的继承,也有一些时代特色;宋代史书和近人的有关论著中对宋代的服饰和饮食有过一些记述和研究,对社会上层的贵族之家特别是宫廷内的有关情况讲得已经相当多了,[1]所以我们就视线下移,重点考察普通的民间家庭,特别是为数众多的中下层农民家庭的穿衣和吃饭问题,只在必要的地方看一下官僚家庭和工商家庭,不再谈皇宫里的生活了。

1.“女织”与衣着

唐代以前没有棉花,全国各地都种桑养蚕缫丝织绢,不能种桑的地方种麻,绩麻织布,这可以从庸调向全国征收绢绵和麻布得到印证。江南地区的丝织业尽管出现得也很早,有过西施浣纱的传说,但是在唐代以前还不如北方,代宗大历年间一个叫薛谦训的军官,是北方人,在江南地区带兵的时候看到当地很多地方不会种桑养蚕,就挑选手下没有成家的士兵,“厚给货币,密令北地娶织妇以归。岁得数百人,由是越俗大化”,[2]这些地方的丝织业还是跟北方人学的。直到两宋时期,丝织业生产的中心仍然在北方的河北、京东地区,也就是燕山以南、太行山以东,北宋时期官方获取绢帛的主要方式——预买绢帛法,是由河北转运使李士衡创行的;夏税税粮折绢交纳成为固定的税制,是从京东推广开的,都是以这一带的丝织业生产为背景的。这是从数量上说。从质量上看,宋代最优质的丝织品刻(缂)丝出产在定州,单州薄缣产于京东,[3]都在河北和京东地区。

我国古代种棉技术的传播过程和具体时间还不十分清楚,可以肯定的是,从宋代开始棉花种植逐渐扩展,[4]到元明特别是明清时期才真正普及开来。所以,宋元时期的衣服用料还是和以前一样,基本上没有棉花,仍然是丝麻,上层家庭用绢帛,中下家庭用麻布;冬天的时候上层家庭用丝纩棉絮、野蚕茧絮以及皮毛制的毳服裘衣来御寒,中下层家庭用数层麻布加厚缝制成褐衣,或者在麻布夹层内实以草絮、芦花之类。鞋帽的用料也是这样。

这些麻布和绢帛都是家里的男人在自己的地里种植的,自己的女人在家里织成的,剪裁缝补也是家里的女人们做的,这是他们自给自足的生活的一部分,通常都不需要经过市场。[5]宋元时期与此前的唐代一样,仍然是南北各地都种桑养蚕,而且多数农田都是桑树和粮食长在一起。在北朝到唐代的均田制中,桑田(永业田)是实数,露田(口分田)是虚数,20亩桑田(永业田)就是既种桑树又种粮食的田。[6]我曾经根据当时的生产技术条件算过一笔账:这20亩桑田(永业田)可以承担缴纳的租庸调和维系全家的衣食。因为第一,桑田和露田的区别不只是种桑与否,还有熟田、荒田的含义,桑田是可能有也可能没有桑树的熟田,露田是没有桑树的待开垦的荒闲田;不种桑的熟田作为“桑田”的时候自然能全部种粮食。第二,即使是种桑的熟田,按前面说过的20亩桑田也可以当l0亩普通农田使用,当时亩产l石至3石,如果以亩产2石为率;假设普通的五口之家有2个男丁,可得桑田40亩,折合普通农田20亩,收40石粮食,缴4石租,正好是“什一之税”;剩36石,一年的消费量正好是每人每天2升。在种植粮食的同时,至少需要有一半的土地种桑树,用来养蚕织绢,解决家人的穿衣问题。

宋元时期没有均田制了,但生产技术没有大的改变,家庭中的生产生活仍然是这样安排的。由于宋代土地易手很频繁,在宋人的家训中经常讲到如何保住家业、如何增加土地的问题。当时各个家庭的贫富变化很大,“贫富无定势,田宅无定主”;“富贵盛衰,更替不常”,[7]就是袁采在家训中对这种现象的概括。袁采在家训中还具体讲:“大抵天序十年一换甲,则世事一变。今不须广论久远,只以乡曲十年前二十年前比论目前,其成败盛衰何尝有定势?”[8]司马光也认为,“今之为后世谋者,不过广营生计以遗之,田畴连阡陌……自以为子子孙孙累世用之莫能尽也……而子孙于时岁之间奢靡游荡以散之”,很快就可以挥霍殆尽。[9]这些说法反映出当时人们的一种矛盾心态:既希望多留些田产给子孙,也知道在土地易手频繁的社会上很难长久保持。出于同样的担心和恻隐之心,袁采还告诫子孙“不可见其自有田园,辄起贪图之意”,[10]要推己及人。尽管这样讲,宋代的家训作者们也认为投资土地是最保险的。叶梦得讲,应当“有便好田产可买者买之,勿计厚值。譬如积蓄一般,无劳经营而有自然之利,其利虽微而长久,人家未有无田而可致富者也”。[11]在叶梦得看来,投资土地利润虽小但却保险,从长久来看是最合适的。袁采则把投资土地与放高利贷的收益作了比较,“若以百千金银计之,用以买产,岁收必十千……用以典质营运,三年而其息一倍”,[12]投资土地的收益小得多,但投资土地比放高利贷稳定保险,所以袁采对子孙讲,遇到“邻近利害欲得之产,宜稍增其价”来购买,[13]表面上看是多花了钱,其实是保险而合算的,因为这样可以带来长久而稳定的收入,管理起来也方便。更重要的是,这是居家过日子解决温饱问题的基础。

虽然《宋史》卷二九三《王禹傅传》上说当时每个人的“至俭”生活即最低消费标准是“日食米一升,岁用绢一匹”;范仲淹办义庄的时候也规定,给族人提供农料的标准是“冬衣每口一匹,十五以上五岁以下各半匹”,[14]我们还是很难说清楚当时的普通家庭的人们一年需要几套衣服、用多少布帛,因为他们的衣服和被褥并不是每年更新的,[15]一件衣被往往用很多年,很多人穿用,我们只能对衣服的式样作些简单的描述性考察。

乡村农民戴的方形帽子称为重戴,用粗糙的黑罗做成,里面为紫色,左右和后面的帽檐下垂,两边各有一条带子,在额下系住,包住脖子和耳朵;有的只露出眼睛,连嘴也包住了。“所谓垂戴者,盖折上巾又加以帽焉”,[16]样子类似于后来的“三块瓦”帽子。人们在E1常生活中还习惯戴一种方形的裹头巾,开始是“贱者不冠之服”,[17]是平民百姓的头饰,士人官员不用。有山谷巾、云巾、软巾、唐巾、仙桃巾、双桃巾、葛巾和华阳巾等名称,一般是包住头简单地系在后面。后来士大夫们也开始用头巾,在方巾的两角各缀一条细带子,以便向后系。帻也是头巾的一种,可以把两鬓散垂的头发裹住,把头顶上的发髻盖住。头巾一般只在两个角缀上带子,如果在四个角都缀上带子,前面两条用来系住头巾,后面的两条带子在脑后垂下,作为装饰,就成了所谓的幞头。有的幞头只是一块固定形状的头巾,比帽子还简单,天冷有风沙的时候把前面的两条带子系在额下,干活出汗不需要遮挡的时候就向上系在脑后,使用起来很方便。

古时候称上衣为衣,下衣为裳,或者是上衣下裙,宋代也是这样。男子的衣裳主要讲究上衣的形状,下衣的比较简单,而且大部分被上衣罩住了,通常只露出膝盖下面的一小截。上衣也以实用简易为原则,不太讲究样式,仍然是松散式的宽衣广袖。这种宽松的样式用料很多,通常做一身衣裳(包括表里)要用一匹即四丈以上。范氏义庄的赈济数量正是按这个标准定的。

袍子是宋代男子最常用的衣服,不论官员平民和老少,一年四季都习惯穿袍子,又称长袍、长襦。有身份的人穿黑白袍,用丝绸制作,称为锦袍;一般的平民百姓不限颜色,通常穿布袍子。元代把比较正规体面的袍子叫做上盖,“俗谓男子布衫日布袍,则凡上盖之服或可概日袍”。[18]袍子的半硬的领子竖起一寸高,紧领口,长袖子,下摆长到脚际,有的宽袖广身,也有的是窄袖紧身,没有统一的样式,穿者各取所好,或者按季节来区别。袍子是罩在外面的,冬天有棉袍,春秋有双层的夹袍,夏天则穿单袍。

袄也称为襦,[19]是人们家居生活的时候穿的上衣,有袖头,比袍子短,到大腿中间。陆游在《放翁家训》的序言中追述说,他的奶奶“尝作新襦,积钱累月乃能就。一日覆羹污之,至泣涕不食”,这是比较高级的;宋人小说中说的布襦“仅蔽膝”、“布襦裙”,就是指的这种样式的袄,多数是用麻布缝制的。据说北宋末年的“靖康之难”中,开封城里的达官贵人为了逃命,到城外用绫罗衣裳去换农民的麻布袄。这种袄与衫的形状相同,衫的袖子短些,通常是单层的;袄有单有厚,也有絮绵的。颜色以黑色的居多,当时称为“皂”色。

褐的本意是麻布,在宋元时期常指用麻布做的粗糙的上衣,又称粗衣,袖子比较短,身长刚过腰际,便于居家劳作的时候穿用。这种居家劳作穿的褐衣通称为短褐。还有一种短后衣,是与袄相同的上衣,罩在袄的外面,前面长后面短,领子也很简单。名门子弟赵汝谠年少的时候不读书,不懂礼节,常穿着短后衣游荡,被叶适看见了,教训了一番,赵汝谠极为羞愧,“自思终身不穿短后衣”。[20]在元代的杂剧中,鬼头鬼脑的人物也常穿这种短后衣。这说明在宋元时期有身份的人足不穿短后衣的,也不见得全是平民百姓穿用,估计是在自由的场合特别是H常家居生活中穿的。之所以前面长后面短,可能是为了劳作的时候不弄脏上衣的胸前部分。

男人们有时候还穿一种叫做“貉袖”的短卜衣,长不过腰际,两袖到肘部,用最厚的帛做成,有时候还在夹层中絮上丝绵,紧身紧腰。最初是为了方便骑马而做的,后来人们在H常生活中也喜欢穿,甚至不分男女和季节了,夏天有单的,冬秋做成绵的或夹的貉袖,套在身上既御寒义不臃肿。这在当时算是比较新颖的上衣样式。到元朝改成了没有袖子的短上衣,称为褙褡了。再后来成了背心之类的小上衣。

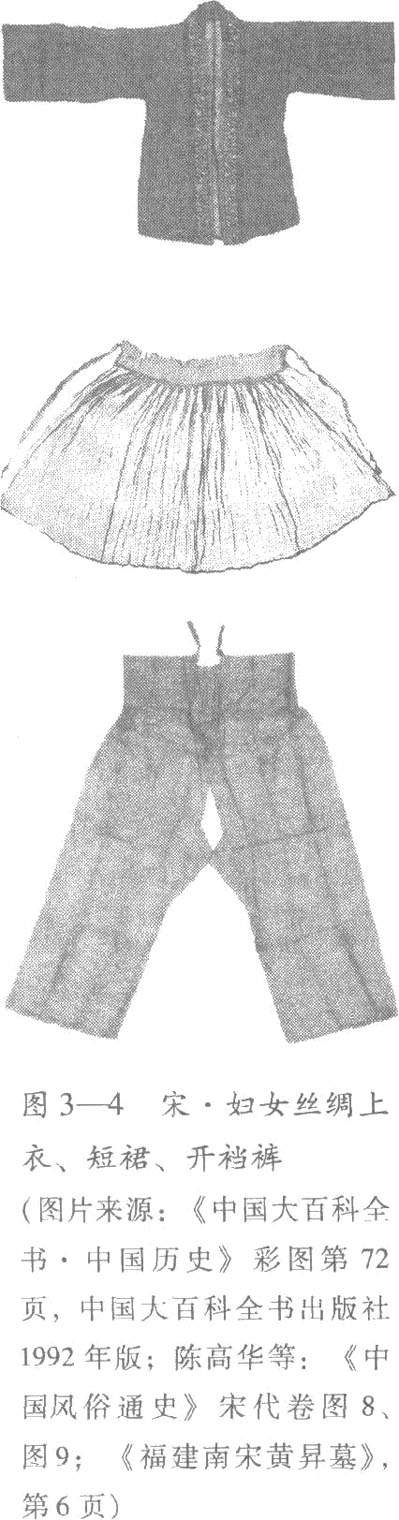

普通妇女的装束也是上身穿袄襦,与男装不同的是很少到大腿中间,都是长到膝盖。有绢帛的,也有麻布做的,夏天为单衣,秋冬有夹袄和绵袄。颜色通常以红、紫为主,其次为黄、青色。夏天的单袄也称作衫,质料轻薄,袖子比较短。裙子是妇女常用的下身衣服,各个阶层都通用,质量不一,样式也很多,裙子有褶,褶越多越高级。一般都有裙带系在腰际,然后垂下作为装饰,裙子和裙带都很长,劳动妇女的裙子也要到脚面,常以青蓝色的裙子为主,方岳的《农谣》诗中有“雨过一村桑柘烟,林梢日暮鸟声妍。青裙老姥遥相语,今岁春寒蚕未眠”。还有前面提到的“青裙田舍归”都是说的这种情形。元朝人纳延写的《新乡媪》诗中说“蓬头赤脚新乡媪,青裙百结村中老”,也是指的乡间农妇日常生活中的穿着。这种青裙在元朝的时候称作“唐裙”,即与蒙古服装不同的汉族女服,因为比较短又称为腰裙。裙子以绢帛为主要衣料,至少是细麻布,质量比一般的衣裳要精细高级一些,尤其是年轻妇女的裙子。

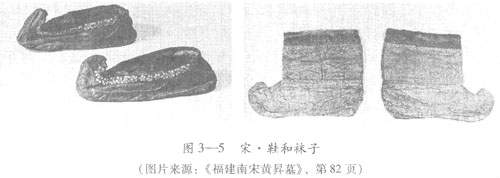

以上说的男女衣裳的样式主要是上衣,涉及下衣的少。两宋时期与前后各代一样,衣裳样式的变化主要体现在上衣上,或长或短,或窄或宽;至于下衣,妇女的裙子有时候与上衣连成一体。男女的下衣其实都有裤子,男人的裤子可以露在外面,在袍子的遮盖下露出半截,有时候也不露;妇女的裤子是不能外露的,裤子外面要穿上裙子,裙子长到脚面,把裤子全盖住了,所以也就不太讲究裤子的样式了。但是普通的家庭妇女在户外劳作的时候,长裙子很不方便,习惯穿短裙子,把膝盖以下的裤腿露出来,称为“裙内裤”。[21]据说宋朝时候的裤子也是没裆的,有的干脆只到大腿中部,连脚包住,称作“膝裤”,妇女大都是穿这种裤子。 鞋帮浅的叫鞋,深的叫履,鞋履义通称为屣。宋代的鞋都是高统,与通常的靴相似。鞋有布鞋、草鞋、博头履、云头履等名目,主要是用料不同,样式都差不多。山区还有木屐,叶绍翁诗“屐齿印苍台”中的屐就是木屐。农民在田间劳作的时候穿的草鞋又称芒鞋,是一种很简便很随意的鞋子。

宋代妇女鞋子的样式变化,与五代十国以来的缠足风气有直接关系。从南唐开始,女孩子从四五岁开始用布把脚裹住,限制脚的自然生长,并使之变为尖形,称弯月、金莲,甚至认为越小越美。宋代沿袭这种风气,陆游说北宋末年“妇人鞋底尖,以二色合成,名错到底”,[22]出现了一种专门给缠足的妇女准备的尖底小弓鞋,所谓“稳小弓鞋三寸罗”。[23]有的文人墨客对缠足小鞋极为欣赏,说“尽六腰围柳样轻,娉娉嫋嫋最倾城。罗裙新翦湘江水,缓样轻,娉娉搦嫡最倾城。罗裙新翦湘江水,缓步金莲袜底生”。[24]洪迈说他在湖州乡下的时候看见“一妇人颜色洁白,著皂弓鞋,踽踽独行”,[25]连乡村也有缠足的风气了。元朝时候江南地区“札脚”已经成了习惯,不“札脚”的女孩会被人笑话。不过,总的看来,在两宋时期甚至到7亡朝,“札脚”的还主要是宫女、歌妓以及妾婢这些供人观赏的女子,劳动妇女还很少,马可·波罗在中国的南北各地游历的时候专记所见到的他觉得稀奇的习俗,并没有提到女人缠足的事。

总的来看宋元时期汉族地区的人们从头到脚的穿戴,与以前相比没有明显的不同,都是沿袭前代的样式而小有改动,有的甚至很难看出与前代的明显变化。[26]因为衣着是一种民间生活习俗(宫廷官府也是以民间服饰为基础的),有其自身的延续性和独立性,与朝代变更的关系不大。

2.“男耕”与饮食

一个家庭中的男人为主力的耕种是为了解决家人的吃饭问题。吃饭似乎是一个习以为常、无需多说的事情,其实不然,民以食为天,吃饭是第一位的。古人更注重本能的生活,见面打招呼说“吃了?”等于说“你好”!因为有饭吃是最好的祝愿。说得深一些,人类的文明,实际上也是觅食的过程和结果。近年来有一种说法,认为“人类文明起源于自然食物链的破坏”,在食物再分配过程中导致了人类与自然界的分离。文明越发达,为吃所费的功夫就越大。狼吞虎咽地吃,是满足动物性生理需要;用食物来维系家庭,用请客吃饭来维持交往,便有了社会性;烹调出色味形,便有了艺术性因素。再推开些,人类社会进程实际也是以觅食的方式来划分阶段的:渔猎、畜牧、农耕、工业社会的划分,直接依据的是人们觅取食物的方式。奴隶、封建、资本主义社会的划分依据生产关系,而生产关系中的各个要素都与觅食过程相通:觅食过程中人们需要确定协作方式和分配方式。

饮与食相比较,如果饮指的是喝水,应该比吃饭还重要;但是按照通常理解的饮是指饮用茶酒之类,则又不如吃饭重要了。通常讲“吃喝”,文雅些说应当是“食饮”,不知道从什么时候开始倒过来说成“饮食”了。估计这可能与市场经营有关,因为在店铺里卖的“饮”比“食”多,所以排在了前面。不管这个猜测有没有道理,在饮食的方式、内容和特点的考察中,我们应该注意到市场上的店铺经营与日常的家庭生活之间的异同:市场上为出卖而制作的食品档次高,种类也多,家庭中为自己食用而制作的食物通常比较粗糙,种类也简单;[1]但是在同一个时期市场上和家庭中所制作的食品的原料是相同的,制作的方法也是相似的,甚至食物的种类也是相同的。日常生活中的饮食记载不多,市场上经营的饮食可以作为家庭生活中饮食的参照,因为饮食的种类特色首先产生在家庭日常生活之中,也一直体现在家庭生活中。还有一点,从吃的方面看,两宋时期汉人吃生食和肉食比以前明显减少了,蔬食和熟食日渐增多,[28]应该也足一个明显的变化。

我们按照从粮食、蔬菜、肉食、果品到饮料的顺序来考察一下。

从唐朝中期开始,我国农业生产上的一个明显的进步,就是在南北各地普及了夏秋二作制,北方夏收小麦,秋收杂粮,[29]南方有的地方的稻米已经可以收两三季。当时玉米、高梁还没有引进,南方也种一些小麦,北方比如河北中部湖泊多的地方也种稻米。但是从全国来看,仍然是北方以小麦、谷子为主,南方以稻米为主。相应地在宋元时期的主食结构上,也是北方以小麦和小米为主,南方以大米为主,继续维持着很久以来的“南食”和“北食”两大系统。不过,在两宋时期南食、北食两大系统有一个交叉融合的过程。北宋初年这种南北差异还很明显,北方人很少吃大米,因为大米太少了,很多地方把大米当成病人吃的“珍味”;南方人不吃小麦面是一种传统习俗,据说南方有的地方也有小麦,但是很少吃“面饵”;北方人用来擀面条的擀杖,送给南方人只会用来当顶门杠;北方人喜欢吃的“胡饼”,南方人吃起来像吃苦药。[30]直到北宋灭亡之后,宋室南渡到了临安(今浙江杭州),当时的禁军多是东南江浙、福建一带的人,不吃小麦,连小米也不吃,宫中“遗弃粟米山积”,这些士兵由于“不能食粟,因此日有死者”[31],宁可饿死也不吃北方的麦子面和小米。不过,这种状况在南宋初年已经开始有所改变.尤其是随着两宋之际战乱中北方人的大量南迁,农民带去了种植粟麦的生产技术,官员带去了吃麦面和小米的生活习惯,南方人也开始食用麦面和小米了。长江流域开始流行稻麦两熟的耕作方式,吴中一带习惯于“割麦种稻一年两熟”,[32]陈旉在《农书》中也提到了南方的稻麦间作、收获量增加的情况。一般是到夏初四月“便饱吃麦饭”。[33]有的地方因为稻米不够用,经常用“薯芋、杂米作粥糜以取饱”,[34]甚至连瑶族地区也因为稻田少而“以粟、豆、芋魁充粮”了。[35]这中问已经不限于南迁的北方人,也有一些南方人改变了只吃大米不吃粟麦的习惯。到南宋后期,南迁的北方人已经“水土既惯,饮食混淆,无南北之分矣”,[36]临安都城的饮食中已没有明显的南北界限了。但是在家庭日常生活中,尤其是南方乡间中下层民户家庭中饮食的变化慢一些。

这个时期北方人的主食种类相对稳定,南方变化比较大;从不同的社会阶层看,南方都市饮食业变化最明显,其次是官僚贵族家庭,至于中下等的普通家庭,变化相对慢些,仍然都是传统的食用方法。因为对绝大多数中下层家庭来说,重要的不是改善和变更主食的种类,而是如何维系温饱的问题。[37]为了吃饱,稻、麦、小米(粟)以及薯芋之类都可以是主食,他们没有条件去“挑食”,多数情况下只能是“饥不择食”。我们在前面考察乡村家庭经济状况的时候,提到一个5口之家平均每年需要吃36石粮食,按亩产2石计算,有20亩地才能维系正常的吃和用;至于佃农客户,租牛一头加50亩地才可以维持生存。[38]如果用后来的所谓“恩格尔系数”来分析,即计算用于食品的开支数量在全部生活支出中的比重的话,虽然我们没有很详细的数字来推算,但是可以明显感觉到能维持在勉强可以度日的“温饱型(50%~59%)”的是少数,多数家庭生活在“绝对贫困型(60%以上)”的水平上,甚至有的“家破贫甚,屏居山中,去城百里”,无法经营其他行业,家中有“水田裁二三亩,其余高陆,故不常食也”,[39]经常不够吃的,必须用薯芋、杂粮充饥。在东南地区的饶州一带“民种荞麦,可充一月粮。异时饥馑,得萝卜、杂菜,和米作糜,亦可度日”[40],糜就是粥,用萝卜、野菜和上一些面食煮粥充作主食。这是南北各地多数中下层家庭日常生活的真实写照。如同前面提到的,即使中上层家庭也讲究节俭,陆游在《放翁家训》的序言中说,有一次他的姑姑回娘家的时候,见“食有笼饼,亟起辞谢日:昏耄不省,是谁生日也?”仆人们都笑了。一位长者解释说:“吾家故时数日乃啜羹,岁时或生日乃食笼饼,若曹岂知耶?”几天才做一次汤,过年过生日才能吃到饼,这应该是富裕人家的生活习惯。

在魏晋以前通行一日两餐制,称为早、哺两食,分别在早晨和半下午的时候吃。宋人陈淳说,当时贫穷人家大都“不能营三餐之饱”,有时候一天只能吃一顿饭,甚至吃不到粮食,[41]反映出宋代的习惯与今天一样,已经是一天要吃早午晚三次饭了。元代民间也是一日三餐,如元杂剧《荆楚臣重对玉梳记》中讲“每日家三餐饱饭要腥荤,四季衣服换套儿新”;《孟德耀举案齐眉》中说让管家“一日送三餐茶饭去”。据有关著作介绍,也有的时候一天两顿饭,另加一顿小食“点心”,[42]这是贫穷人家节省粮食的办法,尤其是在农闲季节。另外,有记载说宋代江南一些地方用学田资助文人读书科考,供给衣食,“多止两餐,日午别有点心”;[43]午饭吃得简单,也有的地方习惯于“以早晨小食为点心”;[44]寺院中的僧侣通常是每天“二粥一饭”,[45]都证明在宋元时期的三顿饭并不是平均吃用的,其中有一顿只是简单地以“小食”充饥。

两宋时期南北各地食用薯类都很多,俗称地瓜、土豆、山芋、红薯、白薯、山药等,直到近代仍然是乡村农家冬春两季的主食。对薯类作物的来历有土产、外来之争,有一种说法认为山药原来叫薯蓣,由于避讳,唐代宗李豫的时候改为薯药,宋英宗赵曙的时候改为山药了;还有一种说法,认为薯类有爬地秧、直立秧两种,前者是土产,至迟在唐宋时期就有了,后者直立秧的是外来的,明代以后才有。即使是这样,在宋元时期乡村农家食用土生土长的薯类已经很普遍了。

稻米的吃法比较简单,通常是煮米粥和蒸米饭,煮粥的多是普通人家,元杂剧《东堂老劝破家子弟》描写一个富家子弟在破产以后全家人住在破窑洞里,讨要了一点儿米,“熬粥汤喝”。稠一些的米粥在元代称为“水饭”,北方城镇居民都习惯吃这种粥,《立成汤伊尹耕莘》中说,有一个“庄弄田叟,闲游北疃南庄,新捞的水饭镇心凉,半截稍瓜蘸酱”。一般家庭吃这种水煮的粥,南方则习惯吃蒸的干饭,有的地方还可以把稻米磨成面做米皮或米线(也称作米缆)了。粟米也可以煮粥、蒸米饭,还可以磨成面蒸“干饭”。吃法最复杂的是小麦,必须磨成面(北方乡间俗称白面),只在很少的场合脱皮浸泡后煮熟。白面在农家通常做成“面饵”,掺上蔬菜煮熟后食用;宋元时期的“面饵”也称“馎饪”,都是麦子面做的面片,用汤煮后食用。[46]也可以做成“汤饼”即面条。面饵和面饼都是用擀面杖擀成大面片后切成块和条,黄庭坚说“汤饼一杯银线乱”[47],就是说的吃白色的小麦面条。

书上记载的烧饼(胡饼)、馒头(牢丸)和馄饨(馉饳)等主食主要是在市面上出售、在官僚大户家中食用的,至于在l_}J下层民户家庭中,除非过年过节或者婚丧大事,一般不会做得这么复杂,更不会奢侈,但是基本的做法应该是相同的。为数众多的中下层民户家庭都以“温饱”为标准,重量不讲质,把吃好粮食甚至吃纯粮视为浪费,讲究“糠菜半年粮”。司马光说山西、河南、河北地区普通的“农夫蚕妇所食者,糠粒而不足”,[48]连谷物的皮壳当粮食吃了还不够用。欧阳修也说:“一岁之耕供公仅足,而民食不过数月。甚者场功甫毕,簸糠麸而食秕稗,或采橡食、蓄菜根以延冬春。”酿酒剩的酒糠本来是喂牲口的,有很多人家“釜无糜粥度冬春,还来就官买糟食”,[49]把酒糠也当粮食吃了。范仲淹说灾荒年的时候农民还吃蝗虫、野草,苏轼说江南地区在闹灾荒的时候很多家庭靠“糟糠杂芹莼食之”,时间长了往往“胀死”。[50]即使不闹灾荒,他们的家庭日常生活也很简单,加上古代民间有崇尚节俭的传统,讲究“勤俭持家”,家中富有也要把钱物积攒起来,多买些田地和房屋,不在吃上多花费,真正在吃用上讲阔气的是极少数官僚贵族家庭。宋代同居共财的义门大家庭都比较富裕,有的还是官僚家庭,生活上也很节俭,如同第一章中所描述的,也是客人来了的时候才有“菜羹”,平常吃得很简单,有时候还不能保证都吃饱,常常要按老小分别定量。宋元时期还有一种黑皮的荞麦,“中土、南方农家亦种,但晚收……实农家居冬之日馔也”。[51]冬天干活出力少,一般人家就只能凑合着以这类粗糙的粮食为主食了。

前面考察家庭生产经营的新特点的时候曾经提到,宋代乡村农民家庭特别是邻近城郊的农户,经常种植蔬菜出售谋利,靠卖菜来换回衣食用项,开封郊区一个老菜农临死的时候嘱咐儿子继续经营菜园,说他的10亩菜园是“青铜海”;杨万里说铜陵丁家洲靠种萝卜往金陵去卖,单这一项就养活了“千万人”。元朝的时候人们已经认识到,“夫养生必以谷食,配谷必以蔬茹,此日用之常理,而贫富不可阙者”。[52]蔬菜是仅次于粮食的食物,无论贫富都需要,连那些靠卖柴草为生的贫穷人家,卖得几十文钱后也“买葱、茹、盐、醯,老稚以为甘美”,[53]也不光吃萝卜和野菜了。不过,多数小农家庭不是靠买菜,而是自己在自己家的田边、宅院里种植,自己吃用。

南方的江浙地区和川蜀地区的蔬菜品种比较多,苏轼说即使在冬天,北方天寒地冻的时候川蜀也“富冬蔬”,冬菜在寒霜中长得很茁壮。北方的蔬菜品种相对少一些,尤其是冬天无法种菜,比如开封,入冬以后“上至宫廷,下及民间,一时收藏(蔬菜)以充一冬之用”。[54]主要是贮藏秋天的白菜、萝卜,乡村中的各家各户都有地窖,把新鲜的白菜、萝卜埋入地窖中保持水分,或者切晒晾干,食用的时候再泡软。还有的人家用腌渍的方法保存冬天用的蔬菜,宋代沿用了前代的腌渍技术,可以用盐、辣椒腌制多种蔬菜,如姜、萝卜、咸菜、笋、瓜等。乡村农家用大瓮腌,作为“御冬”的蔬菜,在日常吃粥的时候佐以这种腌菜,既调味又补充盐分,因为中下民户家庭通常只有粥类主食,至多有半粮半菜的干粮,除非过年过节不炒菜,只能靠这些腌得很咸的腌菜来补充盐分了。

在今天看来不能食用的榆树叶、山药秧叶子,在宋元时期也是中下层家庭的蔬菜。在北方乡村,每年春天采摘嫩榆树叶,秋天采山药秧叶,煮熟后再晾干,储存起来当做冬天的菜。可以煮在粥里面吃,也可以和在粮食里做干粮。

附带说一下食用盐的问题。盐是家家户户必需、不能多吃又不能少吃的消费品,而且不是每家每户都能生产的,多数家庭的食盐需要经过市场。一个家庭通常需要多少食盐呢?陈淳记载过宋代按户科配盐税的情况:

抄括姓名,分其主客,限以斤数……每季客户勒买九斤,斤十七文,该钱一百五十二足,通一岁计六百一十二(按:应为六百零八文)足;主户勒加三斤,为十二斤,该钱二百单四足,通一岁计八百一十六足。[55]

主户加的3斤是为了多收钱,客户的标准应该是每家正常的食用盐的数量——每月3斤。每斤盐的价格大约是70文,[56]粮食的价格是每斗米70文,②就是说,一个家庭如果每年食用36斤盐,至少需要用3.6石粮食来换取。这是就通常的海盐或池盐来说的,乡间民户常常买不起这些好盐,食用咸土煮的“小盐”,[57]贫穷的乡村是小盐的市场。有人统计过北宋时期河北每年煮小盐2524万厅,以每户食用36斤计算,可以供70余万户;当时河北的东、西两路共有127万户,[58]就是说,有近三分之二的家庭是吃小盐的。

接下来看肉类食品和果品。

宋代肉类中猪肉比较少,尤其是北宋初年,北方以羊肉为主,南方以吃鱼为主,这是很久以来的习惯。后来,随着南北人士的交往增多,开封等北方城市中吃鱼的习惯多了起来,南渡后君臣吃海鲜的也普遍了。但是在普通的城镇和乡村家庭,仍然按照旧习惯生活着。王祯的《农书》反映的是宋末元初的情况,其中的《畜养》篇说“家畜”有牛、马、猪、羊,以及鸡鸭鹅,还讲到鱼和蜜蜂,在食肉类的“家畜”中羊在猪的后面;元朝人海昌贾、铭文鼎写的《饮食须知》第七、第八卷记载当时的各种肉食,兽肉的前三位依次是猪肉、羊肉和黄牛肉,禽肉是鹅、鸭和鸡肉,这应该记录的是宋元时期人们的日常生活习俗。但是从其他的一些记载中可以看到,吃羊肉比吃猪肉多。

北方习惯吃羊肉,可能与邻近漠北草原有关,也与农耕地区珍惜粮食有关,因为羊吃草,猪要吃粮食,尤其是在一般的只可糊口的中下层家庭中,下力气打草可以喂羊,但舍不得用粮食作猪的饲料。北方民间食用的羊肉以当地自养为主,王安石解释“美”字为“从羊从大”,说羊越大味越美,大羊主要出产在北方。在北方广大地区,“驼与羊,土产也,家家资以为利”,成家庭收入的一个重要来源。[59]涿州(今河北涿州)的王则流亡到贝州(今河北清河)以后,“自卖为人牧羊”,[60]说明当地的大户人家有的雇人放羊,养羊很多,不限于自家食用了。

猪肉的用量少于羊肉,也算是一种主要的肉食。宋代开封城外很多民户养猪,卖给屠户宰杀,在城内设摊出售。[61]在一般城镇特别是乡村,猪肉的用量就更少了,有羊肉为主猪肉为次的习俗,除非过年过节或婚礼大事,难得用猪肉。元朝中期一个叫王结的人在顺德路(今河北邢台)向百姓颁布《善俗要义》,提倡养鸡养猪,说是“鸡豕蕃息,上可以供老者之需,下可以滋生理之事也”。[62]但是在乡村农家养猪的都是富裕家庭,养猪也不是为了自家食用,是为了出卖。养猪的家庭大都是因为家中人口多,剩余的杂食多,扔掉可惜就用来喂猪了,小户人家是养不起猪的。元朝的时候回族人多,有忌吃猪肉的习惯,也应该是当时吃猪肉少的原因之一。

这里我们可以通过南宋时期的话本《拗相公》中的一段描写,看看当时普通人家养鸡养猪的情况。先说这家“草舍泥墙,颇为洁净”,接着写到:

将次天明,老妪起身,蓬着头,同一赤脚蠢婢,赶二头猪出门外。婢携糠秕,老妪取水,用木勺搅于木盆之中。口中呼“罗,罗,罗,拗相公来!”二猪闻呼,就盆吃食;婢又呼鸡,“咒,咒,咒,王安石来!”群鸡俱至。

老太太解释当地人这样称呼王安石的原因的时候,说到了自己家的生活情形:“老妾二十年孀妇,子媳俱无,止与一婢同处……老妾以桑麻为业,蚕未成眠,便预借丝钱用了;麻未上机,又借布钱用了。桑麻失利,只得畜猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱,或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。”[63]这是宋代人写的话本,比起明代人写的《水浒传》更接近当时的真实情形。

牛肉也是北方和南方的主要肉食。由于牛是农业生产中的重要役畜,乡村中等以上的家庭都尽量养牛;北方的黄牛、南方的水牛都是耕牛,很少有现代意义上的肉牛和奶牛,食用的牛主要是老残乃至病死的耕牛。宋元时期官府为了促进农业生产,把与西北游牧人相邻的州县购买的本来是准备犒赏军队食用和祭祀的“蕃牛”,也曾经改变用途,“转送内地,以给农耕。宴犒则用羊豕”,[64]不让宰杀了。元代规定连婚宴也不能用牛肉。川I蜀的夔州路、湖北的峡州在宋朝的时候还不知道牛耕,养牛只能用来宰杀食用,岭南一带的牛“耕者与屠者常相半,病不饮药,但杀牛以祷,富者至杀十数牛”,[65]说是供神,最终还是人吃了。这只是个别地方的情形,其他大部分地区宰杀耕牛的不多。不只是法令不允许,民间习俗也不赞成宰杀耕牛,宋代曾有这样的传说:

《春渚纪闻》卷三记载:尝梦为人迫至一所,仰视榜额金书大字云“牛王之宫”。既入,见其先姨母警愕而至,云:我以生前嗜牛,复多杀,至此受苦未意,所苦者日食*[食=芒]饭一升耳。

《墨庄漫录》卷九记载:真州郊外一家屠一牛,买肉归者,往往于到割之际铮铮有声,视之于肉脉中,皆有舍利也,大小不一,光莹如玉,询之数家皆有之。自尔一村之民不复食牛。

实际上,在农耕地区不用官方法令和传统习俗来约束,一般情况下,农民在家庭生活中是不会宰杀耕牛的,因为用牛耕地的收益比宰牛卖肉大得多,更不用说自家食用了。而且农民家庭的传统节俭观念更不提倡宰牛吃肉,所以牛肉至汉代推广牛耕以来都是用量最小的肉类。

鱼虾也属于肉类食品,特别在江河湖泽岸边和海滨地区,历来是与牛肉、猪肉一样重要的食品。宋人写打油诗说:“平江九百一斤羊,俸薄如何敢买尝。只把鱼虾充两膳,肚皮今作小池塘。”[66]好像是买不起羊肉才买鱼虾吃,而且是天天吃的家常饭。鱼虾当然也有贵贱之分,上等的只有官僚富豪吃得起,普通人家很少吃。从这首打油诗看,鱼虾比牛羊肉便宜,所以欧阳修说“岂惟贵公侯,闾巷饱鱼虾”。[67]这主要是南方的情形。这些连普通人家也吃鱼虾的地方,可能多是捕鱼为生的渔民。北方人吃鱼虾不如南方多,但也不是没有,欧阳修嘲笑陕西人不会吃螃蟹,没说不会吃鱼。洮河一带在北宋初年为羌人占据,羌人不会吃鱼,“鱼大如椽柱臂股,河中甚多”,[68]宋神宗的时候收复了这一地区,原来住在这里的人回来了,又把鱼捞光了。

南方北方广泛养鱼捕鱼,甚至有了一些原来靠种田为生、如今改为养鱼的家庭,他们捕鱼、养鱼当然不是为了自家食用,而是在市场上出售。以往的经济史研究看到了农民家庭生活中节俭的习惯,比如同居共财的大家“衣与食就未足也”,有的直接说家庭生活很“窘困,乃举族蔬食数年,未尝食肉”,[69]普通的个体小家庭也常是“蔬食菜羹”,这当然是真实情况。问题在于,我们对吃鱼虾的理解有不准确的地方,以为现代人的鱼虾消费是高水平的甚至是奢侈性的,古人食用鱼虾也是如此;其实,古时候上层官僚富豪家庭食用鱼虾、羊肉、猪肉的时候精烹细调,才是奢侈性消费,在普通的家庭中,以自家可以捕养或购买的肉类为食物,是补充粮食的不足,做工也很简单,是与粮食消费一样的Ft常生活,不能算是追求高消费。

普通农村家庭人口少,粮食少,养不起猪,可以养少量的鸡鸭鹅。前面提到的元代王结劝农民养鸡,司农司也劝临近水边的人家养鹅鸭,“以助衣食”。[70]王祯还算了~笔账,一个农民家庭“若养二十余鸡,得雏与卵,又可博换诸物。养生之道,亦其一也”。[71]以蛋作为食品,那些老的不能生蛋的和雄性的鸡鸭鹅,就可以作为肉食了。乡间平原上的野兔、山上的野鸭,也都是经常性的肉食。在南方有些地区如广南,鼠、蛇、蛙、蝙蝠等也可以食用,也算是“野味”肉食。

古代果品的种类多,果品的概念也比现在宽泛得多,枣、藕之类副食在当时也算是果晶。现代人吃水果是主食之外的高级享受,古时候包括宋元时期的普通人家却是为了充饥,吃了果品可以省下粮食,譬如红枣和桑葚,从均田制时代就要求每家种桑树的同时再种五棵枣树,就是为了在粮食不够的时候用桑葚和枣来充饥。宋代不搞均田制了,桑树枣树仍然很多,特别是在北方,桑葚和枣还是重要的辅助性的粮食,元朝的时候人们还把桑葚“曝干,平时可当果食,歉岁可御饥饿”[72]。再如广南的槟榔,运到外地卖是高级水果,但在当地是常用的,“不以贫富、长幼、男女,自朝至暮,宁不食饭,唯嗜槟榔……中下细民,一日费槟榔钱百余”,[73]虽然有些夸张,也反映出槟榔已经属于普通家庭的日常消费品了。甚至可以推想,在我们考察的那个时代的中下层家庭中可能没有所谓“水果”的概念,他们是把这些当成与蔬菜、粮食相同的“果腹”的食物来看待和食用的。

最后看一下饮料。

茶叶的生产和饮用技术至迟在唐代就很成熟了,陆羽《茶经》便是对唐代及其以前茶艺的总结。两宋时期茶叶的生产和饮茶技艺进一步提高了,有供上层人物享用的名优高级茶,也有普通茶乃至劣质茶,供一般家庭饮用。王安石说“夫茶之为用,等于米盐,不可一日以无”;一个叫林驷的宋人也说,当时很多人“习之既久,民不可一日无茶,犹一日而无食”。[74]反映出一定的真实情形。饮茶的不只是上层人士和家庭,唐朝的时候就有记载说,“今关西、山东闾阎村落皆吃之,累日不食犹得,不得一日无茶电”;[75]金朝的时候北方仍然是“上下竞啜,农民尤甚,市井茶肆相属”;[76]王祯说在元代茶叶是“上而王公贵人之所尚,下而小夫贱隶之所不可阙,诚民生日用之所资”。[77]这都印证了宋元时期乡村家庭饮茶的普遍性。陆游说佃农客户为了不误农时,“裹茶买饼去租牛”,[78]连佃客家里都有茶叶。确如漆侠先生所说,茶叶在唐代以前还主要是上层社会、寺院的一种特殊饮料,在宋代(以后)则变成了广泛的社会需要,[79]已经进人家庭生活之中了。有的西方学者看到这类记载,联想到我国古代的人口死亡率比印度等亚洲围家低,认为是由于饮茶引起的烧开水的习惯,和茶叶中的茶酚抗菌物质的存在,有了防止癌症、中风、心脏病的作用,而且还有防止流感、疟疾和鼠疫的功效。[80]这不一定符合中国历史的实际,因为经常饮茶的毕竟是少数人家,而且是节R或有宾客的时候。在日常的生活中普通人家除了做饭不生火,不准备热水,当时还没有保存热水的暖瓶,[81]一般家庭一年四季喝生水,只有老人和生病的人才煮开水喝。经常喝茶的至少要有条件经常煮开水,这比做饭还费燃料。宋元时期煤的使用还很少,全靠烧树枝树叶和庄稼秸秆来做饭,经常用开水很不方便。

酒是仅次于茶的饮料。酿酒需要大量的粮食,如果以一个人的消费量为单位来计算,饮酒所用的粮食比吃饭的消耗量还大,所以官府经常禁止酿酒;宋代的粮食产量相对丰富了,官府主要是榷酒收酒税,禁酒的时候很少,酒的产量越来越多了,“十家之聚,必立课程,比屋之间,俱有酝酿”[82]。尤其是乡村农家,由于大都不是为了出售,而足自酿自用,不在官府管理的范围,酿酒也是很多的。[83]农家生活中的饮酒当然不是经常性的,一般是在年节或婚丧宾客大事的时候才用。在一年农事忙过之后,农民们也习惯用自家的粮食酿酒,自饮自乐。如诗中所描述的:

岁稔谷价卑,家家有新酿。

诸邻皆屡醉,吾舍只空盎。

场圃事方毕,稻粱或已勤。

儿童自逐逐,鸡犬亦欢欢……

田夫乐岁稔,斗酒共醺醺。

田事今云休,官输亦已足……

何以介眉寿,瓮中酒新熟。

家家有酒不用沽,何用提葫苦相劝。提壶芦,提壶芦,树头劝酒声相呼,劝人沽酒无处沽。太岁何年当在西,敲门问浆还得酒。田中黍穗处处黄,翁头新绿家家有。[84]

当然这些都是有一定经济基础的中等以上的家庭,多数穷人家是饮乐不起来的。

茶酒之外还有一种叫做“浆”的饮料。浆的含义不太确指,大致上是除了茶酒之外的加工过的饮料,北方有酢浆,用米汤冷却后贮存发酵,略带酸味,又叫酸浆。在江南杭州有漉梨浆、椰子酒、木瓜汁、绿豆水、卤梅水等。自魏晋以来受北方游牧人“食肉饮酪”习俗的影响,中原地区也有饮用乳(牛奶、羊奶以及马奶)的习惯,但不普遍。

注释:

[1]如元人忽思慧的《饮膳正要》一书就是专门写宫廷饮食的。

[2]李肇:《唐国史补》卷下《越人娶织妇》。并参见邢铁:《我国古代丝织业重心南移的原因分析》,载《中国经济史研究》1991年第2期;《宋代河北、京东地区的桑蚕丝织业》,载《纪念李埏教授从事学术活动五十周年史学论文集》,云南大学出版社1992年版。

[3]庄绰:《鸡肋编》卷上载:“定州织刻丝,不用大机,以熟色丝经于木挣上,随所欲作花鸟禽兽状。以小梭织纬时,先留其处,方以杂色线缀于经纬之上,合以成文,若不相连。承空视之,如雕镂之象,故名刻丝。如妇人一农,终岁可就。虽作百花,使不相类亦可,盖纬线非通梭所织也。”单州的薄缣“修广合于官度,而重才百铢。望之如雾者,故淀之亦不纰疏”。

[4]漆侠先生认为我国古代的棉花起始于岭南的木棉,这种木棉在宋代从岭南传到了江浙,元朝的时候推广到了全国。见《宋代植棉考》,载《探知集》,河北大学出版社1999年版。

[5]从范成大和陆游的一些诗中可以看到,两宋时期普通人家经常卖丝线,或者因为急需用钱而在春夏时节把衣被典当出去。

[6]参见邢铁:《均田制与租庸调关系的辨析》,载《云南民族学院学报》l991年第2期。

[7]袁采:《袁氏世范》卷三《富家置产多存仁心》。

[8]袁采:《袁氏世范》卷二《世事变更皆天理》。

[9]参见邢铁:《均田制与租庸调关系的辨析》,载《云南民族学院学报》l991年第2期。

[10]袁采:《袁氏世范》卷三《存恤细客》。

[11]叶梦得:《石林治生家训要略》。

[12]袁采:《袁氏世范》卷一《同居不必私藏金宝》。

[13]袁采:《袁氏世范》卷三《邻近田产宜增价买》。

[14]范仲淹:《范文正公集·义庄规矩》。按:当时一匹为四丈。

[15]近来西方学者讲l8世纪以前的中国江南地区与西欧基本相同,后来才走上了不同的道路,称之为“大分岔”或“大分流”。为了论证这个观点,他们认为在18世纪的时候江南地区的一个普通的五口之家每年需要消费50匹布、10匹丝绸,甚至还有50磅糖。且不说江南的人们是不是像西欧一样喝咖啡或茶水的时候放糖,要消费掉这些布绢就需要每年至少换一床新被褥、每人每年至少换一身新衣服。这显然是缺乏中国历史常识的说法。由此想到,我们研究古代(特别是明代以前)问题的时候不应该过分强调量化考察,弄不好会出现貌似精确而实际上并不准确的结论。

[16] 《宋史》卷一五三《舆服志》。

[17] 《石林燕语》卷十。

[18]陶宗仪:《辍耕录》卷十一《贤孝》。

[19]到膝盖的叫襦,到大腿中段的叫袄。

[20] 《宋史》卷四一三《赵汝谠传》.

[21]但这不是后来意义上的内裤,西方社会学家说直到l8世纪晚期欧洲妇女都不穿内裤,在我国的宋元时期也应该是这样。

[22] 《老学庵笔记》卷三。

[23]徐士鸾:《宋艳》卷七《爱慕》。

[24]洪迈:《夷坚三志》卷五《邓氏紫姑诗》。

[25]洪迈:《夷坚支志》卷二《易村妇人》。

[26]对农民日常生活中的衣着记载比较详细的资料,主要是20世纪30年代风行一时的社会调查,如“满铁”即南满洲铁道株式会社对东北和华北等地的调查、李景汉的定县调查和陈翰笙的清苑调查所积累的资料。这些资料描述的乡村农民生活很详细也很悲惨,如陈翰笙说“数百年来,虽然衣服的式样变了,但是日常劳动的穿着却没有怎么变。夏天穿粗布的单衣单裤……入冬以后,人们没有毛衣或绒衣,而是在夏天穿的单衣外面直接套上臃肿的棉衣。厚厚的棉絮里寄生着虱子,由于拆洗棉衣很费事,因此要保证棉絮里没有虱子几乎足不可能的……农民所穿的衣服破烂、肮脏,油垢有一钱多厚,也不洗一洗,往往是一季换一次衣服”。(转引自侯建新:《农民、市场与社会变迁》,社会科学文献出版社2002年版,第l99页。)但是,我总觉得宋元时期的乡村生活不是这样,一是这些社会学家特别是一些外国学者往往是第一次深人农村,对一些贫困现象由于惊奇而在记录的时候有些夸张;二是宋元时期人稠地狭的问题还不突出,比如宋代全国才有一亿人口,还不像20世纪二三十年代的乡村那样贫困。李中清、王丰在《人类的四分之一:马尔萨斯神话与中国的现实》(三联书店2000年版)中也说,l8、19世纪时中国人的生活“略优于”欧洲。l0到14世纪的宋元时期也应该是这样。所以我们在考察宋元时期的乡村家庭生活的时候,最好不要受这些记录的影响,以免先人为主地认为古时候更足如何如何。

[27]即使是富裕家庭也不在口常的饭食上多花费,这在谈家庭经济观念的时候已经提到过了。还有,市场上出卖的和宫廷中享用的食品与普通家庭的口常生活有很大距离,文人们记载下的各种食谱也不能反映普通家庭的日常生活,如宋人林洪的《山家清供》记载了104种饭菜的做法,都是很稀奇少见的。

[28]这是张国刚老师的看法,见王利华《中古华北饮食文化的变迁》序言,中国社会科学出版社2000年版。

[29]唐中叶以前的租庸调每年收一次,中叶以降的两税法“夏秋两征之”,这是面对全围推行的税制,反映出连北方地区在内这时候也已经由一季变为双季了。

[30]庄绰:《鸡肋编》卷上。

[31] 《三朝北盟会编》卷二四六。

[32]朱长文:《吴郡图经读记》。

[33]黄震:《黄氏日钞》卷七八《成淳七年中秋劝种麦文》。南方也有的地方限于自然条件从来不种水稻,如“沅湘间多山,农家惟植粟”。见张溴:《云谷杂记》补编卷二《刀耕火种》。

[34]苏轼:《东坡后集》卷六《闻子由瘦》。

[35]周去非:《岭外代答》卷三《瑶人》。

[36]吴自牧:《梦粱录》卷十六《面食店》。

[37]据说在南朱时期一种叫“粳谷”的稻米产量很低,质量很好,只有大户人家才吃得起;普通的家庭主要吃称为“小谷”的稻米,这种稻米产量很高。王祯《农书》卷二七则说稻子分粳、秫两种,粳可以吃,秫只能用来酿酒。

[38]也有用钱数说明消费标准的,罗大经《鹤林玉露》卷五《俭约》说苏东坡被贬居时每天用钱150文,一个叫张无垢的人“每日用度不过数十钱,亦自足”;从口气看是指其全家人的消费,人约为每天l00文。按北宋中期比较稳定的粮价七八十文一斗米计算(参见汪圣铎:《两宋货币史料汇编》,中华书局2004年版,第569页),折合米约1.5斗,全年共用54石粮食。这应该是比较富裕的生活。

[39]李觏:《李直讲先生文集》卷三一《先夫人墓表》。

[40]洪适:《盘洲文集》卷四六《奏旱灾札子》。

[41]陈淳:《北溪大全集》卷四四《上庄大卿论鬻盐》。

[42]朱瑞熙等:《辽宋西夏金社会生活史》,第l8页。以下讲的主食的吃法主要依据此书。

[43]方回:《古今考》卷十八。

[44]吴曾:《能改斋漫录》卷二《点心》。

[45]方回:《古今考》卷十八。

[46]陈高华等主编:《中国风俗通史》元代卷,上海文艺出版社200 1年版,第l5~16页。

[47] 《豫章黄先生文集·过土山寨》。

[48] 《司马文正公传家集》卷四八《乞省览农民封事札子》。

[49] 《欧阳文忠公全集》卷四、卷六十。

[50] 《苏轼文集》卷三二《再乞发运司应副浙西米状》。

[51]王祯:《农书》卷二八。

[52] 《饮膳正要》卷三《菜品》。南宋人戴复古有《庚子荐饥》诗说“休言谷价贵,菜亦贵如金”,也反映出这种情况。

[53]张方平:《乐全集》卷二五《论免役钱札子》。

[54]孟元老:《东京梦华录》卷九《立冬》。

[55] 《北溪先生全集·第四门》卷二四《与庄太卿论鬻盐》。

[56]陈淳说的每斤17文是官府收盐税的税额,不是市场上的盐价。据漆侠先生《宋代经济史》下册第861二863页的考察,市场上的盐价在北宋时期以50义居多,到南宋时期达到100—150文了。我们且以70文为率来计算。

[57] 《续资治通鉴长编》卷一五九说,河北中南部地区“民唯以煮小盐为业,衣食租税皆出于此”。

[58]苑书义等主编:《河北经济史》第二卷第一章第三节,人民出版社2003年版

[59] 《续资治通鉴长编》卷二七九。

[60] 《续资治通鉴长编》卷一六一。

[61]孟元老:《东京梦华录》卷二《朱雀门外街巷》。

[62]王结:《文忠集》卷六。

[63]亚东版古典小说系列《宋人话本》,广州出版社l996年版,第54~55页。这个话本是骂土安石的,说王安石变法把老百姓搞穷了。

[64] 《宋会要辑稿·食货》六三之六五。

[65] 《东坡全集》卷九三《书柳子厚牛赋后》。

[66]洪迈:《夷坚丁志》卷十七《三鸦镇》。

[67]《欧阳文忠公全集》卷六《初食车蟹》。

[68]吴曾:《能改斋漫录》卷十五《羌俗不食鱼》。

[69]毛滂:《东堂集》卷八《重上时相书》;苏舜卿:《苏学士集》卷十六《王公行状》。

[70]《通制条格》卷十六《田令·劝农》。

[71]王祯:《农书》卷五《畜养篇》。

[72]王祯:《农书》卷三三《果属篇》。

[73]周去非:《岭外代答》卷六《食槟榔》。

[74]《临川集》卷七0《议茶法》;林马阿:《古今渊源至论续集》卷四《榷茶》。

[75]杨华:《膳夫经手录》。

[76]《金史》卷四九《食货志》。

[77]《农书》卷三六《茶》。

[78]《剑南诗稿》卷三一《春耕》。

[79]漆侠:《宋代经济史》下册,上海人民出版社1998年版,第748页。

[82][英]麦克法伦:《近代前期中Et英印四国的人口结构与社会结构》,张国刚主编:《家庭史研究的新视野》,第476~477页。

[81]洪迈在《夷坚志》卷十五《伊阳古瓶》记述说,他看到一个可以保持水温的古瓷瓶,觉得很稀奇。

[82]《宋会要辑稿·食货》二。之三七。

[83]李华瑞:《宋代酒的生产和征榷》,第271页。

[84]转引自李华瑞:《宋代酒的生产和征榷》,第278页。