历史GDP估算中的计价问题刍议

内容提要:价格核算是历史GDP估算中的重要问题,本文结合现行核算方法讨论了其中可能存在的几种扭曲。首先,估算跨地区GDP时,用横向平均价格容易带来总值的高估。其次,估算一定时期的年均GDP,若用估计期的平均价格计价,其偏差方向与估计期的长短有关。再次,采用年均价而不考虑季节性,可能带来GDP结构估计的偏误。最后,本文讨论了传统经济中市价、所得价与影子价格等计价标准的选取问题。

关键词:历史GDP;计价;核算方法

由于GDP衡量的是整个经济体的总产出,为了进行跨部门的加总,势必采取一定的价格标准,将产出转化为产值的形式。但对于前现代经济体的GDP估算而言,由于经济整合的程度有限、缺乏全面系统的价格数据等原因,价格标准并不容易确定,在对产出计价的过程中需要预防各种可能出现的扭曲。尤其是传统中国,作为一个幅员广阔、内部差异巨大的经济体,这种警惕或许并非多余。所以,兹就若干可能导致扭曲的情形试作探讨,献曝并就正于在历史GDP估算领域艰苦奋斗的诸方家。

一、价格的横向平均

在运用生产法估计跨地区GDP时,常见的做法是,先估计总产量,再乘以不分地区的平均价格,得到总产值。而从GDP的定义出发,先用每个地区的产量乘以该地区价格,再行加总,应该更为合适。那么,直接用横向平均的价格去乘产量,会带来怎样的偏误呢?

假设有n个地区,对某一产品有每个地区价格为pi,产出为yi,则其总产值为![]() 。但若以横向平均价格计价,却为

。但若以横向平均价格计价,却为![]() 。为了简单起见,不妨设pi和yi服从某一分布。这时,运用概率论的矩表达

。为了简单起见,不妨设pi和yi服从某一分布。这时,运用概率论的矩表达![]() 相当于nE(py),

相当于nE(py),![]() 则相当于nE(p)E(y),它们之间存在如下关系:

则相当于nE(p)E(y),它们之间存在如下关系:

![]()

显然,以平均价格计价是带来高估还是低估、偏误又有多严重,这些都取决于价格和产出的协方差,也即它们的相关性。直觉上,产出越多的地区,价格似乎应该越低,也即它们是负相关的,从而总产值将被高估。其实却未必然。粮食是常用产出法估计的重要产品,我们就以其中的米谷为例来说明。郭松义曾估计清前期南方十二个稻作省的粮食产量[1],从“清代粮价资料库”又可查得各省的米价[2]。经计算,它们恰恰是正相关而非负相关的!原因在于,作为主产区的江苏等地同样也是主销区,总产量高的省份需求也更高,供求相抵的结果造成了价格和产出的弱正相关。[3]表1表明,对十一个稻作省而言,以平均价格计价的产值低估了约5%。

表1 南方稻作省的粮食总产值

注:粮食产量按前引郭松义文的标准换算为石(1石约合140斤),在计算产值是暂据“米一谷二”、按米价的一半计价。这里主要关注偏误的比例,所以不对这些换算标准作过细的探讨。

对于历史GDP估算,产值5%的偏误或许仍在容忍范围,但这是因为粮食的产销区恰好重合,以致正负两方面的相关性互相抵消。倘若换成矿冶、木材等行业,产销区的分离较严重,则易有产区价低、销区价昂之势,也即价格和产出具有较强负相关。所以,如以横向平均价格估计这类行业的产值,或许将带来较严重的高估。铜矿业是一个典型的例子。国内的主产区僻处云南,每每要千里跋涉,转运京城等处,途中所费浩繁。如以产销区平均价格计算该项产值,必定大大高估,将中途的搬运等费均计入了矿冶部门。由于铜斤转运有民有官,那么,矿冶部门的高估是否又对应于流通部门和政府部门的产值低估呢?就现有研究而言,流通部门和政府部门的产值用的是收入法或支出法,原则上不会导致转运费漏估。换言之,平均计价带来的矿冶部门高估实质是重复估计,意味着该部门和总GDP的高估。当然,由于矿冶部门在传统中国GDP中的比重甚微,这一高估对总值的影响或许仍然有限,但对估计产业结构带来的影响则不可低估。

此外,产出本身的估计方法还可能使问题更复杂。事实上,对于传统中国GDP估算,直接的产出数据基本上不可得,其中,种植业等个别部门的产出是通过生产能力来估计的,纺织、矿冶等大多数部门的产出则是根据需求倒推的。而且,所据的生产能力或需求,也仅是基于当时通常情形的间接匡算,与实际的产出并不等价。根据一般的生产者或消费者理论,无论生产能力、还是需求,都是价格的函数。又由于匡算时按的是通常情形,那么,它们应该是平均价格或期望价格的函数。这样,如此估计出来的产值就不再相当于nE(p)E(y),而应该是nE(p)E(y(Ep))。如设y(Ep)为y*,则(1)式表示的关系将转变为:

![]()

其中,由泰勒展开,![]() 。

。

故而,此时的偏差不仅取决于价格和产出的协方差,还取决于价格的方差、生产能力或需求对价格的凸凹性。遗憾的是,经济学中关于偏好或技术的基本假设并不能决定这里需要的凸凹性,它只能通过经验研究来确定。例如,当效用函数具有常见的科布-道格拉斯形式时,需求是价格的凸性减函数,E(ypp)为负,对应着GDP的高估倾向。

二、价格的纵向平均

在现代国民核算之前的产出是不可能有连续数据的,只有对一些时期的大致匡算,对应地,其计价标准一般则取相应估计期的平均价格,此处即称为纵向平均。由于价格的跨时波动比较频繁,个别时点的变异还很大,纵向平均能够削弱这类干扰,是其可取之处。但和横向平均类似,它也可能引起加总的偏误。只需将前文所述的pi和yi理解为估计期内不同时点(一般以年为单位)的价格和产出,n为估计期长度,那么,将(1)和(2)式两边的n同时消去,就可以用来讨论纵向平均的问题。

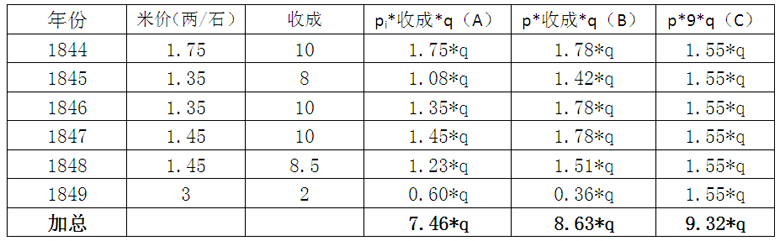

当估算用的产出是估计期内产出的平均值时,平均计价的影响体现于(1)式。与横向平均有所不同的是,这时我们似乎更有理由相信价格和产出是负相关的,从而,GDP是高估的。因为,对同一个地区而言,给定需求,产出的增加势必降低价格,产出的减少势必抬高价格。至于价格对产出的正向刺激作用,在传统社会则向来是认为较弱的。只是,在缺乏年度产出数据的情形下,要对上述判断加以验证并不容易。柯悟迟《漏网喁鱼集》提供了一个或许合适的例子。[4]他记录了道光同治间常熟地区一些年份的米价和稻谷收成。由于收成是产出的相对数,所以,这组资料可以帮助我们了解稻米的价格与产出间的相关关系,并估计该关系带来的GDP偏误程度。为了避免太平天国运动期间异常变化的干扰,这里选取1850年以前的资料,得到6个连续的样本,如表2所示。不难发现,米价的变化并不唯收成是瞻,但在1849年大涝成灾时,收成的剧降的确带来了价格的腾贵,因此也使二者呈现出较强的负相关。结果就是,平均计价得到的加总B将导致产值高估达16%。更甚的是,在估算粮食产出时,所用的亩产量口径往往是常年产量,相当于柯悟迟所称的8~10成光景[5],如按加总C,高估的程度达到25%。

表2 收成波动对加总的影响

注:q代表每一成所对应的产量。1849年的收成2成,是根据柯悟迟的描述所作保守估计。

所以,价格和产出的纵向负相关是难以忽视的。如果可能的话,应该尽可能用收成的数据来加以修正。只是,收成的资料也颇为罕见,即使是对粮食而言,比较系统的也唯有奏折中的灾分及收成数据,可参见张丕远的图示[6]。然而,这一形似完整的序列却颇存疑窦。例如,道光后的收成何以不断下降,这是否只是统治效率减弱的表现?倘若据柯悟迟的描述,则灾分的捏报在常熟地区已然成习。更难以解释的是,比较柯悟迟自己估计的收成与同期的官报灾分,竟然发现收成高时,灾分反而也报得高。这绝非简单的捏报所能说明的。由于这些困惑的存在,要直接用收成来修正GDP目前几乎不太可能,更可行的或许是给出一个较宽松的区间估计。

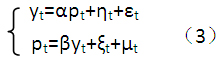

一旦我们希望得到较为可信的区间估计,就有必要对价格和产出的相关关系进行更全面的讨论。正如表2中所已揭示,影响价格的绝非只有产出,另一方面,若要将产出完全视为外生,怕也勉强。[7]不妨通过如下模型来理解t期价格与产出间的可能关系:

其中,η代表产出所受当期价格之外的影响,来自如气候、技术等因素。ξ代表价格所受当期产出之外的影响,来自如货币、进出口等因素。ε及μ为其他独立的随机扰动。很显然,η和ξ会有一些共同因素,如人口、预期价格等等,所以,它们不可能是独立的,必然有一定的相关性。当产出和价格如(3)式所定义时,会如何影响GDP估算呢?回到(1)式,也即产出和价格的协方差此时会如何呢?由(3)式可得:

![]()

如前所述,传统经济内,产出对价格的负向作用可能要远远强于价格对产出的正向刺激,尤其是对短期而言。这意味着β为较大的负数,而α只是微弱为正。因此,(4)式中主要起作用的就是β(Var(η)+Var(ε))和cov(ξ,η)。前者显然为负。至于后者,笔者认为倾向于为正。以粮食为例,人口、预期价格等因素既对产出有正向作用,同时也对价格有正向作用。正因为如此,才会出现18世纪粮产和粮价的同时企高,又会发生道光年间的双双低徊。那么,前后两项相互抵消的结果会如何呢?短期内,产出调整有限,应以前者的负向作用为主。但长期内,由于灾害等的影响相对较弱,人口等因素的影响则较强,所以将转为正向为主。而且,长期内,α也将加强,这些方面综合在一起,都将使(4)式倾向于为正。果如此,则平均计价对GDP估算的影响与估计期长短有关,估计期选得较长,以低估较为可能,而若作短期估计,又反易于高估。

与横向平均类似,在实际估算时,往往并不是直接去求估计期内产出的平均值,而是根据该期的通常情形,来估计出较可能的产出。这样,平均价格所乘的就不是E(y),而应该是E(y(η*))[8],η*代表气候、技术等所有因素都处于通常状态。此时面对的就不再是(1)式的分解,而是形如(2)式的分解。与横向平均不同的是,E(y-y*)的符号取决于产出对η而非价格的凸凹性。如果y(η)是规模报酬递减的——如管汉晖、李稻葵对明代的估计所示[9],E(y-y*)将为负,从而造成GDP高估。

上述讨论揭示了问题的复杂性,各种高估与低估的可能性相互作用,使得除非对它们有量的认识,否则,即使要回答偏估的方向也变得不太可能。为此,有必要对类似(3)的模型进行经验研究。难以逾越的障碍是,不存在足够的总量数据来估计模型(3)。一种替代的方法是,改用微观数据来估计相应的结构参数,然后再将其运用到总量数据。随着民间文书的不断涌现,微观资料日渐丰富,这一思路或许是较为可行的。而其合理性则在于,(3)中的一些结构参数如α、β等,本来就源于微观个体的反应模式,从微观出发其实更自然。当然,笔者此处提出的无非只是一种设想,具体如何实现还需要更细致的研究。

三、价格季节波动的影响

第三个方面或许略显支离,因为GDP核算一般是以年为单位的,甚至产出本身就是以年为周期的,乍看与季节波动无甚关碍。但与前两个方面类似,关键在于平均计价是否妥当。有别于前的是,由于季节性的存在,年度总产值并不需要写为所有月份产值的总和,即![]() 的形式,而应该只是产出季节的产值之和。极端地,假设某产品的生产周期为一年,仅在每年9月份成品与出售,那么,其产值就仅仅是p9y9。又由于其它月份均无产出,所以,

的形式,而应该只是产出季节的产值之和。极端地,假设某产品的生产周期为一年,仅在每年9月份成品与出售,那么,其产值就仅仅是p9y9。又由于其它月份均无产出,所以,![]() 。与此同时,常用的生产法估算公式是

。与此同时,常用的生产法估算公式是![]() ,显然,只要p9与p̅不等,就会发生偏误。具体到传统中国的情形,粮、棉、丝、布、果、蔬等产品的价格,乃至工资、利率等要素的价格,无不具有季节性。由于生产法估算主要牵涉的是产品价格,姑且可以不论要素价格的季节性。对于各种产品而言,其价格的季节性在于产出季节价贱,消费季节价昂,所以,很显然,p9会小于p̅,以年度平均价估计产值将导致高估。

,显然,只要p9与p̅不等,就会发生偏误。具体到传统中国的情形,粮、棉、丝、布、果、蔬等产品的价格,乃至工资、利率等要素的价格,无不具有季节性。由于生产法估算主要牵涉的是产品价格,姑且可以不论要素价格的季节性。对于各种产品而言,其价格的季节性在于产出季节价贱,消费季节价昂,所以,很显然,p9会小于p̅,以年度平均价估计产值将导致高估。

至于高估的具体程度,将取决于季节性的强弱。在中国价格史研究中,对于季节性的讨论仍嫌薄弱,除了有时将它与市场整合联系在一起外,往往习惯将它作为一种机械的自然因素加以处理。而实际上,不同产品、不同地区、不同时期的季节性都可能有很不一样的面貌,有必要更加谨慎地对待。卜凯主持的调查提供了表明这一点的数据。[⑩]在1929~1933年各地各种农产品的价格季节性中,悬殊者如山西安邑的扁豆、浙江桐庐的乌桕,最贱月份仅为年均价的54%与70%;而浙江桐庐的花生等项、河南济源的黄豆等项则至为平和,历月差价不出百分之一二。又,同为农人所得稻价,水稻地带的最贱月比均价仅低5%,处于小麦地带的河北则为9%,云南楚雄或许是因为纸币紊乱,竟达到21%。对于更早的时期——例如通常所说的“清前期”,季节性又会如何呢?幸运的是,由于清代的粮价奏报制度以及学界对相关资料的整理发布,我们可以比较清楚地了解粮食这一最重要产品其价格的季节波动。

图1绘示了1755~1785年间,苏州、长沙、贵阳三府中米价格以百分比表示的季节波动。之所以选择这三府,是因为它们代表了不同类型的地区,我们的结论因此不至于以偏概全。从图中首先可以发现,季节波动的确不是一种机械的运动,以往文献用常数的方式来刻画并不妥当。以苏州为例,季节性在1770年前后较强,而两端较弱。但贵州则不然,对于所选时期,季节性是逐步减弱的。这表明,对于不同时期、不同地区,季节性的影响可能都不相同,难以一概而论。不过,尽管在季节性的强弱上各地有别,苏州稍弱,长沙、贵州依次略强,但令人欣慰的是,整体上,季节性的影响都有限,最贱月比均价所低大体不出4%之谱。即便由此带来的增加值高估比例可能更大一些,可比起其他误差来,应该还是较弱的。

图1 米价季节性比较

资料来源:台湾中研院近史所“清代粮价资料库”。季节因子用Eviews5.0的Tramo-Seats程序提取。

由于粮价的季节性影响有限,而粮食在GDP中占的比重又远超过其他产品,因此,或许可以认为,使用年度平均价带来的高估仍然是在可接受范围的,而且即使要修正,也不会太困难。但进一步的问题是,这部分高估的产值很大程度上毕竟是在市场上实现了的,那它到底是何属性?又应该划入哪个部门?为此,有必要对季节差价的形成加以讨论。倘若差价是市场形成的,它必然和跨季节持有产品的成本是吻合的。其中包括储藏过程中的损耗、占用资金的机会成本(利息)、未来价格的不确定性等等。[11]对于传统社会,可能还要考虑到,反季节销售时,交易规模较小或者需要面对更分散的终端市场,因此会带来较高的交易成本。所有这些因素都属于持有成本,也是季节差价的来源。它们之中尤其值得注意的是利息和不确定性成本,因为这可能意味着增加值。例如,商人通过买青的形式在青黄不接时贷放钱谷,在收获季节再以约定的低价购进,相当于提供了放款和价格保险的服务,所赚取的利润则是该服务创造的增加值。[12]如果持有产品的是商业部门,那么,当使用收入法或支出法估计其GDP时,实际上已经包含了这项增加值。倘若持有产品的资金完全来自于典当等金融机构,那么它也可能包含在类似方法估算的金融业GDP中。但是,以粮食为例,主要的储存应该是由普通农户、地主等个体分散进行的,资金的来源也应以私人借贷为主。这就意味着,季节差价带来的高估并未全被商业或金融业的GDP覆盖,相当一部分其实转移到了私人的收入中。

为了更好理解这一点的含义,不妨设想某农户在某年的产出为y,收获期仍然只是9月份。那么,如果他在9月全部出售给商人,获得产值为p9y。但他也可以选择在各月平均出售,同时借入一定资金来维持正常生活,这样,他获得的销售收入为p̅y,可是还要支付因借贷产生的利息r,净收入为p̅y-r。如果是前一情形,用p̅y来估算农业GDP显然就高估了,而且,商业增加值是间接估计的,农业高估的部分并未进入商业成本扣除掉,所以,整个GDP也是高估的。至于后一情形,GDP并未高估,只是p̅y并非净收入,也并不全是农业部门中的劳动收入,而包含了利息或利润。所以,尽管GDP本身没有偏误,GDP的分配结构却可能因此被扭曲。

四、市价、所得价格与影子价格

关于季节性的讨论表明,以年均价为计价标准会高估农业所得,接下来要说明的是,通常采用的市价标准也会带来类似的影响,而且程度可能更大。原因很显然,现有资料中的市价几乎都是销售市场的价格,但生产者实际得到的却是收购市场的价格。困难在于,两者的差距会有多大?限于资料的可得性,下面主要以粮食为例加以分析。

在关于各种物价的调查统计中,只有张履鸾所做的武进调查提供了分口径的价格序列,特别是白米和小麦两项,有1910~1932年间较完整的农人所得与支付价格可资比较。[13]图2表明,支付价格一般要高于所得价格。对于白米,二者差距比较稳定,支付价格高出比例保持在10%上下。对于小麦则不太稳定,有些年份,支付高出所得价20%以上,而在个别年份却又低于所得价,但平均仍高出约7%,比白米略低。但上述差价并不足以完全代表农人所得价与通常所用市价的差距。因为此处的支付价仍是农户在农村市场购买所付的价格,它与所得价的差距更主要来自于买卖的季节不同、批发与零售的不同,却并不能反映农村与城市间的价格差,可无论是清代奏报还是其他文献记录的市场粮价,恰恰又都以城市价格为主。以清代奏报粮价为例,所报的当是县以上各级治所周围的价格,常被引用的苏州等处更是府治所在的通衢繁会,它们与农户所得价格的差距很可能远远超出季节差价。以图2中的上海武进差价为例,它几乎两倍于武进白米的支付-所得差价。

图2 粮食市价与所得价的差价

注:白米差价、小麦差价分别为白米和小麦的支付价格相对所得价格的差价;上海武进差价为上海中等粳米市价相对武进白米所得价的差价。[14]

考虑到在传统中国,粮食主要是在较小的区域市场内销售,集中到都市的比例仍有限,所以,有必要了解县级市场与农村市场的差价。不过,由于反映农户所得价格的资料较少,纵有一些资料也易因时期、地区乃至度量衡的不同而缺乏可比性,使得要全面地评估城乡差价非常困难。在此,笔者列出浙江瑞安的几条资料,权为管窥:1846年四五月间,乡间好米28文/升,市邑42文/升;1853年6月,市邑谷价约1500文/百斤,而本村仅1150文;[15]即便到了交通通讯条件已大有改进的1940年10月,早谷从乡下粜价为14大洋/百斤,卖与米行价为20大洋/百斤。[16]此处所引的乡村并非穷乡僻壤,城镇也非通衢大邑,差价竟如此之大!当然,这只是某些时点的价格比较,并不能反映趋势性的差异,但却足以揭示问题的严重了。

接下来的问题是,如果市价的确高估了农户所得价格,最终会对GDP估算带来哪些影响?很显然,倘若所有商品化的产出均由农户运至市场出售,那么,市场价高出产地价的价值并不由商业部门创造,在间接法下也不会进入到商业的产值估算中,因此,总的GDP就不会高估。问题只是,这部分价值中有多大比例是增加值?它是应保留在农业产值中,还是转入到商业中?但如果产出有一部分由商人转售的话,商业产值中就已经包含了由其转售的部分,所以就会造成GDP高估。对于该部分的比例,仍以卜凯报告的数据较为系统。[17]据其1929-1933年的调查,农产品出售给中间人的比率全国平均为64%,又以水稻地带略高为71%,小麦地带则为52%。不过,各县的差异极大,达到100%的县竟有23个,完全为0的县也有5个,更奇怪的是皋兰县,第一次调查时完全没有出售给中间人的,第二次调查却达到56.7%。或许是中间人的认定本身就很困难,调查者的理解亦难划一,要求数据的精确终究不太可能。只是,从大多数县的情况来看,大致上可认为出售给中间人的比率稍高于50%,又由于较长途的流通更加有赖于专业商人,所以,从产地到市场的增加值应有一半以上属于商业部门是没问题的,这也相当于GDP核算中高估的部分。

在上述讨论中,还有很重要的一点尚未涉及,那就是在自给自足比例相当大的传统社会,自给部分应该如何计价。虽然在分工发达的现代经济中,家庭服务等非市场部门的增加值也存在,但比例应该比传统社会小得多,所以这个问题不容忽视。对自给的产品,按最终销售市场的价格显然不合理,那初级市场的收购价或生产者所得价呢?根据微观经济学中的一般均衡理论,在理想状态下,自给自足经济与完全竞争的市场经济存在等价的均衡解,这时,对自给部分用所得的市场价(相当于机会成本或影子价格)来计价是合适的。对于传统中国的粮、棉、丝、布等重要部门,笔者倾向于认为它们属于竞争较充分的市场经济范畴,因此,也就可将市场价作为这些产品自给部分的影子价格以及计价依据。[18]

不过,需要小心的是,当交易成本较高时,即使是初级市场的收购价也可能与实际的机会成本有所出入。例如,农户将粮、棉等物留作自用,可能是希望用它们来加工制作酒、布等消费品,以充分利用闲杂时间,并减少购买这些消费品的交易成本。如此一来,农户将这些初级品自用的机会成本就应该是收购价减去闲杂时趁工的各种摩擦性成本,再减去购买成品的交易成本。因此,在估算增加值时,应该尽量将这些不同形态的交易成本扣除,因为它们不是实际发生的,而是通过自给节省了的。倘若成品的收购市场是充分竞争且交易成本较低的,那么,利用闲工带来的低成本就会体现在收购市价的低廉上。此时,只需对自给的成品也采取收购市价,就能很大程度上避免产值的高估。当然,成品的收购价并不易得,往往仍要通过成本来估算,惟其劳动成本的核算,应尽量从低选取工资标准,以与闲杂时间的机会成本吻合。由于消费品的自给状况及其制作技术、工艺流程多少都有文献可稽考,按成本来修正自给计价的高估,应该是值得一试的。如,李伯重(2010)在考证华娄地区粮棉价格时,就结合生产的技术属性进行了探讨。[19]

五、小结

本文讨论了在目前常用的方法下,计价问题导致GDP估算扭曲的几种情形,但并不企图直接来对现有的各种估算结果进行评价甚至修正,这大大超出了笔者的能力。本文更希望的是立足传统中国的经济背景,来阐述价格选取与GDP估算间的关系,从而揭示偏误的可能来源,并试图说明影响偏误方向与程度的因素。

首先讨论的是在估算跨地区GDP时,用横向平均价格计价的问题。它的影响主要是在产销区分离时,容易带来总值的高估。至于估算一定时期的年均GDP,通常用估计期的平均价格计价,本文针对粮食部门的讨论表明,对于较长的估计期,以低估较为可能,若是短期估计,则倾向于高估。对上述两方面的分析还表明,平均计价问题可能和产出的估算问题纠结在一起,使得偏误的构成更加复杂。再次,采用年均价而不考虑季节性,可能带来农业等部门的产值高估。对于这部分高估,本文认为,有相当一部分应该转入到私人借贷的利息收入中。最后是对市价、所得价与影子价格等计价标准的讨论。目前通常用的标准是消费市场或城市市场的市价,但它可能高估生产者的实际所得。而对于自给部分,尽管可以将所得价视为影子价格,但在交易成本较高的情形下,有必要根据成本来修正。

值得注意的是,倘若估算历史GDP是为了讨论当时的生活水平或福利状况,本文所提到的这些扭曲可能就会有更严重的影响。因为福利状况并不仅仅由收入或产值的平均水平决定,当社会成员是风险规避型或效用函数具有某种凹性时,还必须考虑不确定性带来的福利损失。这时,即使常用的平均计价方法对GDP估算结果的影响有限,但却没有剔除掉风险成本,从而对福利评估的扭曲会更严重。特别是在比较历史和当代生活水平时,由于历史时期“靠天吃饭”的成分较大,经济体系稳定性要弱很多,所以,这一忽略可能会造成重要的偏差。

本文没有讨论的一个问题是,在比较不同时期和地区GDP时,如何对物价、汇率等购买力因素进行调整,从而将名义GDP转换为可比的实际GDP。这在现有文献中已经吸引了不少注意,影响最大的自然是麦迪森的研究。[20]文中的探讨则表明,在进行购买力调整时,应该建立在名义GDP估算所采用的计价标准上,至少,两个程序必须是前后一致的,否则,可能产生形态很复杂的合成偏误。同时,在进行跨时跨地比较时,除了要考虑购买力问题外,还要考虑所用计价标准在不同时期、不同地区可能意味着不同方向的偏误,并对偏误的程度有足够的估计,从而得出更稳健的结论。

当然,对于本文所涉及的这些细枝末节,在一个尚处于披荆斩棘阶段的新领域或许还无暇顾及,这完全是可以理解的。笔者只是希望本文能为相关的讨论提供微末参考,也希望能抛砖引玉,激发其他和笔者一样未参与GDP估算的研究者,均从各自的角度来对不同的细节进行推敲,让GDP估算研究能有一个更从容的文献基础。

注释:

[1] 郭松义:《清前期南方稻作区的粮食生产》,《中国经济史研究》1994年第1期。

[2] 台湾中研院近史所:“清代粮价资料库”,http://140.109.152.38/。为了减少通货膨胀等因素的干扰,这里选取1755-1784年的数据,同时,以每省首府价来代表该省米价。

[3] 当然,如果是局部灾害等暂时影响造成的地区间产量差异,通常和价格变化是负相关的,这方面的影响容下再议。

[4] 柯悟迟:《漏网喁鱼集》,中华书局1959年。

[5] 注意,柯悟迟所称的十成并不代表最高产量,在大收时,他会用十二三成之类的表述。

[6] 张丕远:《中国历史气候变化》,山东科学技术出版社1996年,第419-421页。

[7] 参见彭凯翔:《清代以来的粮价》,上海人民出版社2006年,第67页。

[8] 一个更准确的写法是E(y|η*),但由于η*可以认为是常量,所以两个表达是等价的。

[9] 参见管汉晖、李稻葵《明代的经济发展与效率》,中国数量经济史与经济制度史研讨会讨论稿,2009。

[10] 卜凯:《中国土地利用:统计资料》,金陵大学出版社1937年版,第五章,表11-14。

[11] 事实上,一些文献因此用粮价的季节性来比较利率高低,如彭慕兰(《腹地的构建》,社会科学文献出版社,2005,第6~12页)将这一方法运用于分析山东的信贷市场。

[12] 当然,在这一交易安排里,产出的风险基本上由农民承担了,所以,一旦遇到失收情形,农民就容易陷入悲惨境地。但并不能因此就否定该交易创造的价值,否则将无法解释为什么买青之类的活动能够在缺乏非经济强制的条件下流行。更有意义的疑问或许是,在这类预买预卖活动中,为什么没有演化出对产出风险进行分担的交易安排。

[13] 张履鸾:《江苏武进物价之研究》,《金陵学报》第三卷第一期。

[14] 上海中等粳米市价据上海特别市政府社会局:《上海五十六年来米价统计》,《社会月刊》第一卷第二号,民国18年2月。

[15] 赵钧:《过来语》,《近代史资料》总41号。

[16] 张棡:《张棡日记》,上海社会科学院出版社2003年版,第585页。

[17] 卜凯:《中国土地利用:统计资料》,金陵大学出版社1937年版,第九章表1。

[18] 关于市场竞争充分性的讨论,可参见李伯重《中国的早期近代经济——1820年代华亭—娄县地区GDP研究》,中华书局2010年版,第477-479页。

[19] 李伯重:《中国的早期近代经济——1820年代华亭—娄县地区GDP研究》,中华书局2010年版。

[20] 麦迪森:《世界经济千年史》,北京大学出版社2003年版。