[宋元时期]特殊的同居大家庭——《中国家庭史》第三卷第一章第三节

第一章 家庭的类型和传延方式

第三节 特殊的同居大家庭

家庭只含有直系血缘关系,家族则含有旁系血缘关系,介于二者之间的还有一种以直系血缘关系为主,稍稍扩展到旁系的家庭结构模式,即同一个祖父或曾祖父的所有的子孙都不分家的大家庭,社会学上称作“联合家庭”,我国古代称作“同居共财”、“累世同居”,朝廷旌表的时候称作“义门”,此外还有一种过渡性的兄弟们“同居合活”的大家庭。这些大家庭的主要特征都是“共财”不分家。

一、累世“同居共财”的大家庭

在先秦时期个体小家庭还没有完全独立出来的时候,这种大家庭是通常的家庭(家族)形态,实际上是近亲兄弟同居,如商鞅刚到秦国的时候看到的那样,父子兄弟都在一起生活。秦汉以后这已经是个别现象了,汉魏到隋唐间或有一些,数量也很少,宋代是同居共财大家庭最多的时候,【1】以后又减少了。按二十四史的《列传》所记,南北朝共25家,唐朝38家,五代2家,宋代50家,元代5家,明代26家。虽然这不是全部(可能只是被旌表过的),从整个社会上看,这种大家庭历代都不多,为了便于有个直观的认识,我们转引宋元时期的三个大家庭记载。一个是《渑水燕谈录》卷四所记的北宋张家:

郓州须城县杨村民张诚者,其家自绾至诚,六代同居,凡一百一十七口,内外无间言,衣裳无常主。旦日,家长坐堂上,率子弟而分职事,无不勤。张氏世为农者,不读书,耕田捕鱼为业,无蓄积,而能人人孝悌友顺,六世几二百年,百口无一小口异。

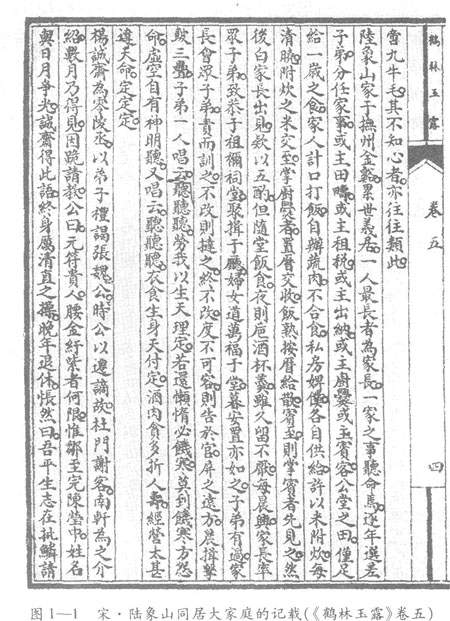

第二个是《鹤林玉露》卷五所记的南宋陆家:

陆象山家于抚州金溪,累世义居。一人最长者为家长,一家之事听命焉。逐年选差子弟分任家事,或主田畴,或主租税,或主出纳,或主厨灶,或主宾客。公堂之田仅足供一岁之食,家人计口打饭,自办蔬肉,不合食。私房婢仆各自供给,许以米附炊。每清晓,附炊之米交至,掌厨灶者置历交收,饭熟按历给散。宾至,则掌宾者见之,然后白家长出见,款以五酌,但随堂饭食。夜时卮酒杯羹,虽久留不厌。每晨兴,家长率众子弟致恭于祖祢祠堂,聚揖于厅。妇女道万福于堂。暮安置亦如之。子弟有过,家长会众子弟责而训之,不改则挞之;终不改,度不可容,则告于官,屏之远方。晨揖击鼓三叠,子弟一人唱云:听听听,劳我以生天理定,若还懒懦必饥寒,莫到饥寒方怨命,虚空自有神明听。又唱云:听听听,衣食生身天付定,酒肉贪多折人寿,经营太甚违天命。定定定。

再一个是郑太和《郑氏规范》所记的宋代至元代的浦江郑家:

朔望,家长率众参谒祠堂毕,出坐堂上,男女分立堂下。击鼓二十四声,令子弟一人唱云:听听听,凡为子者必孝其亲,为妻者必敬其夫,为兄者必爱其弟,为弟者必恭其兄。听听听,毋徇私以妨大义,毋怠惰以荒厥事,毋纵奢以干天刑,毋用妇言以间和气,毋为横非以扰门庭……

每旦,击钟二十四声,家众俱兴;四声,成盥漱;八声,入有序堂。家长中坐,男女分坐左右,令未冠子弟朗诵男女训诫之辞。男训云:人家盛衰,皆系乎积善与积恶而已。何谓积善?居家则孝悌,处事则仁恕,凡所以济人者皆是也。何谓积恶?恃己之势以自强,克人之财以自富,凡所以欺心者皆是也。是故能爱子孙者,遗之以善;不爱子孙者,遗之以恶。《传》日:积善之家,必有余庆;积不善之家,必有余殃。天理昭然,各宜深省。女训日:家之和不和,皆系妇人之贤否。何谓贤?事姑舅以孝顺,奉丈夫以恭敬,待娣姒以温和,接子孙以慈爱,如此之类是已。何谓不贤?淫狎妒忌,恃强凌弱,摇鼓是非,纵意徇私,如此之类是已。天道甚近,福善祸淫,为妇人者,不可不畏。诵毕,男女起,向家长一揖,复分左右行会揖而退,无声。男会膳于同心堂,女会膳于安贞堂。三时并同,其不至者,家长规之。

这中间有一些设想的成分,不一定完全落实,天天这样做,但是总的说来是这个样子。与前后各代一样,在宋元时期这种同居共财的大家庭已经不是主要的家庭形态,仅仅是一种过时的东西,而且主要是精神观念的产物,缺乏足够的经济基础。

其一,是孝悌观念的产物。血缘亲情产生孝悌友爱之心,孝悌的具体表现之一就是累世同居共财不分家,因为父母在世的时候不分谓之孝,父母不在了兄弟们仍然不分谓之悌。宋代史书对这种大家庭的记载都很简略,而且都用相似的语句来评述,说某人某家几代“义居”、“以孝义著称”、“事亲至孝”、“家世孝义”、“世笃孝义”,皇帝旌表的时候所赐的匾额也常书“孝义家”、“至和堂”、“义居人”、“友顺堂”等。理学家朱熹还把这种孝悌观念和义居行为论证为“天性人心,不易之理”,【2】并且说累世同居共财的大都是纯朴的“草野”之民,不一定是达官门第或饱学硕儒。这种说法有一定道理,这些大家庭单靠官方旌表和伦理道德的说教难以维系,因为那些说教者自己对所讲的内容也不一定真信,更不一定采取这种家庭生活方式;这主要是人的自然本性的产物,这种本性人皆有之,与生俱来,只是少数人把这种本性太当真太极端化了,才在具体行动上落实为累世同居共财的大家庭。譬如北宋尉氏县的张师厚,“兄弟并侄五人同居三十余年,诣官自陈,愿以所有舍业,永不分异,乞书之籍。……按张师厚等田野无知之民,非有师友渊源之资,而孝悌自然,勇于为义”,【3】是一种天生的本能。而且这种大家庭的组合是自愿的而不是强迫的,同辈兄弟中想分的就分开,想同居的就留下来合在一起,像南宋魏纯甫家第三代有8个人,“以次有家,门户口大,赀用浸屈。……所一同爨,惟景翁、文翁、少翁”,【4】即只有魏纯甫和三个弟弟继续同居,另外四个都分出去单过了。

其二,是怀旧情绪的产物。面对贫富分化日趋严重的痛苦现实,尤其是租佃剥削在本家近亲中进行,同一祖先的后代之间利与义的矛盾Et益尖锐,无论作为地主还是佃客,都会在良心上受到一些震动。没有办法改变现实,便怀念起当年合伙生活时的美好情景,大家在一起生产生活,平等相处,亲密无间。继而向往传说中远古时代的大同社会,把贫富分化、把贫穷的原因归之于分家,结果便不愿意再分了,已经分开的,也有可能再合起来。如金朝的张潜很有孝行,几代不分家,由此影响了当地人,“里中有兄弟分财者,其弟日:我家如此,独不畏张先生知耶?遂如初”,【5】不再说分的事了。还有元朝的朱显,“自至元间其祖父已分财,念侄彦防等年幼无悖,谓弟耀曰:父子兄弟,本同一气,可异处乎?乃会拜祖墓下,取分券焚之,复与同居”;刘德泉“早丧母,父荣再娶王氏,生二子居敬、居元,至元末岁饥,父欲使析居,德泉泣止不能得,乃受业以去。久之父卒,兄弟相约同爨,和好如初”。【6】农业文明时代的人本来容易怀旧,由于社会进展缓慢,所以在心态上不是向前追求,而是经常向后看,借回忆来安慰,越是过去的东西越是美好,距离产生美,时间上也是如此。作为怀旧情绪的产物之一,构建出了一种已经过时了的家庭生活方式,这便是没有贫富分化、人人平等的累世同居共财的大家庭。

其三,是眷恋家庭的情绪的产物。我国古时候的人们像单个蜜蜂离不开蜂房一样,离不开自己的家庭。小家庭作为生产生活单位,家庭成员互相配合,在家长的统一安排下一起劳动和消费,久而久之,就把在劳动中起组织作用的家长当成了财富的供应者,看不到自己在其中的作用和贡献了,由此便形成了依赖家长(家庭)的消费心态。这种心态还表现为对家族的依赖上,一旦本家族有人做官发财,便希望能“鸡犬升天”,虽然不能人人都当官,但人人都自认为应该跟着沾光;父母兄弟且不说,本家兄弟、友朋故旧也会找上门,千方百计拉近关系。宋代一个叫常环(字子然)的人,“本农家,一村数十家皆常氏,多不通谱。子然既为御史,一村之人名皆从玉”,【7】想跟着攀缘沾光。这时候家庭与家族的界限已经模糊了,出现了“子养其父,逮养其祖之祖;父鞠其子,及鞠其孙之孙”的大家庭生活方式。【8】文天祥说他的一个朋友当官以后,“宗族、邻里、乡党待公举火者,百数十家”,【9】如果不拿出些钱物周济一下,自己也过不安生。因此也常把当了官的人搞得很狼狈,比如韩琦做了宰相,“俸禄之入,朋未终而已竭”,因为“内外宗族割俸以养之者,常数十家”。【10】还有一个叫张沔的官员,官职不高,家里也不富裕,“仰俸禄以生,而厚于乡党宗族……资养周济,称其厚意……及其归家居也,囊箧无余资,所居才蔽风雨,饮食或日缺”。【11】所以正是从宋代开始,在倡导同居共财的同时,为了缓和这些做了官的人的压力,出现了一种官员自办的赡济族人的义庄,譬如范仲淹在苏州创办的范氏义庄。对此我们在第六章中还会述及。

由于没有坚实的经济基础,主要靠观念信仰来支撑,这种大家庭的长期存在比较困难。多数记载都讲五世、七世同居,比较符合实际;也有的讲十世,甚至更多,其间常有夸大,通常延续五代就很不错了,因为连家族组织都有“五世而斩”之说。即使按五世而论,到第五代同居的时候,这个大家庭可能已经上百口,甚至二三百口,犹如一个村庄了,需要一套完善的管理制度和方法。

大家庭的主事者为家长,由家长指挥全家人分工劳作,像前面所引述的陆象山家那样,“一家之事听命焉”,对于做得不好,不听家长指挥的子弟要予以惩罚,陆象山家的办法是先在祠堂中训斥、鞭打,再不行就告官,开除家籍。还有宋代的茅信卿家,“四世同居,每旦家长坐堂上,卑幼各以序立,拱手听命。分任以事毕,则复命。其有怠情者,辄复鞭之”。【12】元代江南“永嘉有笃行之士日止堂项君……同居合食,凡七世……食指盖千余焉……御下严,群从弟侄有不遵教者,辄加箠辱”。【13】家长的权力主要不是对家属训斥鞭打,是在日常生活中掌管家里的财权,在大家庭中,财物的出纳全归家长管理,确实像司马光希望的那样,晚辈都不私自储存包括俸禄在内的任何钱物,所有的钱物都交给家长,需要用的时候请示家长后再用,不能私自取用。但是在这样的大家庭中,家长自己也不能搞特殊,而且要用自己的行为给子弟们作出表率。因为累世同居的大家庭中家庭成员的血缘关系亲疏不一样,家长不能厚此薄彼,要与所有的家庭成员平等相处,一碗水端平。甚至自己要做到操心在前,享用在后,像临川吴子善家那样“日午矣,家一人未饭,其夫妇必尚空腹;天寒矣,家一人未纩,其夫妇必尚单衣”。【14】还有新安汪廷美家在宋代已经是“义居数十年,聚族四百口,旦暮食,必同席,有未至者,不敢先。廷美节嗜欲,身衣缯布”,【15】比普通子弟还俭朴。在这种大家庭中,家长的威望不一定来自管理能力,而是来自与家人同甘共苦的行为。家长名义上不限年齿,实际上还是以长为尊,年齿便是天然的威望,这种威望的维系要靠其平等待人,操心吃苦的行为。既要有威严,掌管全家的财权和大小事情,又要做出表率,平等待人,这正是这种大家庭中家长的特点,也是他们的难为之处。

所谓同居共财的同居,不是全家人在一起合床共寝,实际上各有各的小家居室。宋人高闶在《送终礼》中说:“古者父子异宫,兄弟异居,但同财耳。今人不识古人异居之义,而分析其居,更异其财,不亦误乎?”高闶说的古人不分财不一定准确,但所说的同居时候父子兄弟分室另居,则是符合事实的。在同居共财的大家庭中“共财”是最主要的特征,而共财的标准主要是同爨即共灶,一个锅里吃饭。宋代史书对这种大家庭的记述尽管很简单,但几乎都有这方面的内容:宜春章乙家“数世不分异,居从同爨……群众子弟妇女五百余口,每三餐就食,声鼓而升堂”;【16】青阳方纲家“八世同爨,家属七百口,居室六十区,每旦鸣鼓会食”;【17】有一位王纲,已经“三世聚居,门内百口,每食必同席,甘苦惟均,上下无异财”。【18】有的人口太多了,吃饭的时候要“鸣钟会食”。河中府姚家“早晚于堂上聚食,男子妇人各行列以坐,小儿席地共食于木槽。饭罢即锁厨门,无异爨者。男女衣服各一架,不分彼此”。【19】也有的时候不是由大家庭包揽一切,各“房”也可以自备一些,前面提到的陆象山家,各个“房”中都有米绢,而且要每顿饭自办蔬菜。这种大家庭柯昌基先生称之为“混合型”,不再是“原始型”,实际上已经处于解体的前夕了。

累世同居共财大家庭一代一代自然延续,生老病死,但外廓依旧,家长死后另推一个人为家长,仍然按照原来的生产生活方式进行下去,显示不出转折过程,所以也就没有家产的析分和通常的继承过程,而是整体性的传继。这种家庭的家产整体性传继过程实际上也就是一代一代的使用过程,在这个过程中,最主要的原则是任何人都不能以任何名义分割或出卖,包括家长在内,都不能私自处理家产。不得已需要变卖的时候,收入仍然要归大家庭使用。保证家产的整体传继,这是维系大家庭存在的经济基础,尽管这个经济基础是不牢固的。可能正是因为不牢固,维系才显得特别重要。

当时的人们对这种大家庭的描绘有时候也很逼真,如会稽唐氏,“其家累世合居,一门之中,隐然成小都聚”,像个小城镇。【20】还有汉阳张宗昌家,“一水萦回绕沌村,子房苗裔此间存。同居八世三千口,可惜君恩未表门”,是一个大村子为一个大家庭。【21】如前所说,这种大家庭的凝聚力主要不是来自经济,而是来自血缘亲情和道德教化。从唐朝中期到北宋末年的河中府姚家,特别注意维系这种亲情,防止财产私心的破坏,“有子弟新娶,私市食以遗其妻,妻不受,纳于长,请杖之”,就典型地透露出这种防范心态。北宋中期河中府闹水灾,姚氏大家庭全体逃难,“同往唐、邓间就食,比返,不失一人”,来回上千里,没有丢失谁,因为没人愿意离开这个大家庭。这完全依赖于血缘亲情产生的凝聚力,和对大家庭的信赖甚至是依赖,所以姚氏大家庭能够“义居二十余世”,【22】历经300余年而不离散。

最典型的是从南宋历经元明三朝的浦江(今浙江浦江)郑氏大家庭。开始同居的时候郑绮很贫寒,只是一个无官职的穷书生,硬是靠血缘亲情和孝悌观念的支撑,不仅坚持下来了,而且日益发展,在元朝的时候朝廷特书“浙东第一家”的牌匾。据有学者考察,郑氏义居成功的原因,主要是家法森严,伴以道德自觉,“家庭中凛如公府,子弟小有过,颁白者犹鞭之……子孙从化,驯行孝谨,不识廛市嬉戏事”,严肃得没有了正常的家庭气氛。家中的长辈被官府诬陷迫害的时候,子弟们常挺身而出,代父代兄而死,大义凛然;甚至在元末明初的战乱中不管是官军、义军还是草寇乱军,过郑氏家门的时候都不忍心骚扰。【23】在我们所考察的宋元时期,人们似乎比后来要纯朴一些,这种血缘亲情和伦理道德观念的力量出奇的强大,有时候甚至超过经济基础的力量。

不过,整体看来,宋元时期这种同居共财的大家庭存在的时间都不太长,一般就是几十年,超过百年的不多。有的记载动辄讲同居百年、几百年,多为溢美夸张,实际上很难做到,就是那些讲得很热闹的,多数也没有了下文。我们知道家庭无论大小,都存在两股对立的力量,一股是血缘亲情产生的向心力,一股是财产利害产生的离心力,两股力量的不断倾斜和平衡,就是家庭的存在和维系过程。直系血缘关系的小家庭可以使向心力大于离心力,但大家庭中的血缘关系复杂,人多矛盾多,离心因素也就大了。【24】隋朝时候一个叫长孙平的人主持一个同居共财大家庭,曾私下对人说:“不痴不聋,未堪作大家翁”,【25】当这种大家庭的家长必须有装聋装傻不生真气的肚量;还有唐朝的张公艺,是当时最负盛名的义居大家庭的家长,唐高宗问他治家之道的时候,他老泪横流说不出话,连写了一百多个“忍”字。宋元时期的大家庭也是这样,家长们不多吃多用,而且享用在家人后面,自觉、清廉的同时也透露出一种小心翼翼的心态。家庭大了事杂矛盾多,长期维系很困难,而且在具体的维系过程中,还直接受到两个客观因素的影响。

首先是供养能力的限制。

人口多,特别是老弱不事生产的人多了纯开支就大,有雄厚的经济实力才能保证,供养不足产生怨言,就会产生离心因素。虽然说是同样多的人口在一起吃用相对节省一些,事实上,同居的人太多了也显不出节省,而且这种大家庭中富豪并不多,很多都是乡间纯朴的农家,即使开始同居的时候有比较充裕的田产,随着时间的推移、人口的增多,也会渐渐地人不敷出,尤其是这些平民富户比不上官僚贵族,他们增加财产很困难。从有关同居大家庭的记载中可以看出,他们生活得往往很寒酸:张某“阖门五十口,居京师食贫”;【26】毛某“今年五十七岁矣……而四十口之家,须某圭撮以活身……然计某之口,则衣与食犹未足也”;【27】王某家中因为同居的人口太多而“窘困,乃举族蔬食数年,未尝食肉”;【28】还有一家的状况是“顾仰食之口多,卧瓶垂罄;徙舍无借车之费,举家忧食粥之余”。【29】有的甚至到了“箪食菜羹,终日不饱”的地步,【30】有亲友来访,“宾客过之,疏(蔬)食菜羹而已”。【31】所以在皇帝赐匾、官府表彰,进行精神鼓励的同时,还经常赏赐钱物,予以实惠性的资助。有的时候濒临衰亡的大家庭因此被救活了,如元代的诸暨黄家,开始同居的时候有800亩地,200多间房,后来一度分散,新任知州来了以后,“察知其弊……不满一月,不笞一人,得田如千亩,屋如千盈归其家,俾其母妻弟侄之散亡他处者,成群居聚食,如家之盛时。犹虑其久而莫继也,益选宗亲之富而贤曰义曰镛者,以掌出入之数,而经济其家事”。【32】州官用行政力量,帮助黄家找回了失散的产业,恢复了原来的同居共财的生活。但是,在更多的时候这种帮助难以奏效,最典型的是江州(今江西九江)陈氏大家庭,到宋代已经有37000多人,皇帝下令由江州每年支付其家粮食2000石,并免除了多种税收,必须缴纳的税粮也让陈家就近缴纳,以省“脚费”。可毕竟人口太多了,实在难以供养下去,最终还是在仁宗嘉祐年间分开了。【33】分成了60多个支系由江州走向了全国各地,形成了“天下陈氏出江州”之说。

其次是必须保持纯自然经济的生产生活方式,防止商品经济的渗入。

同居共财大家庭的生产资料是土地,过的是自给自足的田园生活,如前面提到的河中府姚家,世世代代“子孙躬事农桑”。在自然经济的生存环境中,家长率领子孙合作生产,由家长统一安排全家人的消费,生产生活中的一切都在家长的主持下以家庭为单位来进行,大家庭就容易维持了。一旦商品经济进入,虽然还是家庭成员一起经营劳作,却与自然经济下以“家庭”为计算单位不同,商品经济下以“个人”为计算单位,收入和消费彼此都看得很清楚,容易比较高下,就会产生是否“合算”的想法,产生离心因素。所以,同居共财大家庭都对商品经济持一种本能的排斥态度,如刘冕家“世以力田自晦……一出于勤俭……与兄弟诸侄同居……或劝告其居物以乘时牟利者,公曰:先畴幸退以资衣食之用,尚求多余之赢哉?”【34】还有德安(今湖北安陆)的陈竟家,唐朝的时候已经同居六世,共700多口人,宋朝的时候官府每年贷给(实际是资助)2000石粮食,陈竟死后管家的弟弟陈旭主动要求减半;有一年闹灾荒,有人劝陈旭向朝廷请求多给一些,用不了可以卖,“以邀善价,旭曰:朝廷以旭家乏食而贷之粟,岂可见利忘义邪!”【35】司马沂家同居共财多年,经济很窘困,但也“未尝为商贾奇邪之业,一出于田畜;”【36】恽州须城张诚家六代同居,也是靠“世为农者,不读书,耕田捕鱼为业,无蓄积”,才保持了“人人孝悌友顺”。【37】元朝的浦江郑家也规定不许子孙“私积货泉”,否则要“击鼓声罪而榜于壁”。【38】更有甚者,有的大家庭自己不经商,还不许子女与商人家通婚,像会稽的陈家,“耕桑之外惟渔樵畜牧而已,子孙但略使识字,不许读书为仕,婚姻悉取农家,非其类皆拒不与通”。【39】他们都本能地感觉到,同居共财大家庭应该是与纯自然经济的生产生活方式相伴随的。

以上是宋元时期同居共财大家庭的基本状况,这种大家庭的地域分布也有特点。

累世同居共财的大家庭从汉代开始见诸记载,直到明清历代都有一些,吕思勉先生指出,“聚居之风,古代北盛于南,近世南盛于北”。【40】吕先生说的古代、近世类似于日本学者对中国历史的分期法,前者指唐代以前,后者指宋代以后,这个分析是符合历史实际的。据黎小龙先生的考察,【41】正史中有十三史记有历代的义门,一共222家,朝代更替中重复记载的28家,实际有194家;其中北方119家,南方75家。总的看来是北方多于南方。按时间段考察,唐代以前北方是累世同居大家庭最多的地方,在隋唐五代旌表的46家中,北方40家,南方仅6家;宋代旌表57家,北方36家,南方21家,仍然是北方居多,但南方的比例开始增大;元明清时期共旌表67家,北方34家,南方33家,南北两地已经基本扯平了。

再详细一些观察,唐以前两个名气最大的义门都在北方,即北魏的博陵安平李几家,在河北;还有前面提到的张公艺,在山东寿张。宋代以后影响最大的义门都出现在东南地区了,如越州会稽裘承询、信州李琳、江州陈氏、浦江郑氏。明朝有学者说:“张公艺九世同居,古今以为口实,近世则浦江郑氏耳。”【42】这是按名气大小而言的,同时也说出了唐宋前后的南北差异。

同居共财的大家庭在唐宋之际由“北盛于南”转变为“南盛于北”,其中的原因,按黎小龙先生解释,与晋朝永嘉年间北方人以家族为群体聚族南迁有关,【43】通过移民的方式使北方传统的儒家思想和家族文化在南方得以传播,发展并扎根结果了。从南朝到明清,历代旌表的南方义门可以考证其渊源、祖籍的,大都是南迁的北方移民,宋代的江州陈氏、元代的浦江郑氏原来都是北方的大姓,都是东晋刘宋时期南下的。

同时我们还可以考虑这样一个原因:同居共财大家庭比家族小,比家庭大,介于二者之间,兼有家族制度的一些特征。唐宋之际这种大家庭出现的南盛北衰的对比变化,与绪论和后面附录中提到的家族组织类型、区域变化的时间是相同的,趋向也是一致的,可能是家族组织变化的一个侧面。

二、过渡性的“同居合活”大家庭

与累世同居共财的大家庭相似的,宋元时期还有一种“同居合活”的大家庭。这是一个很少有人注意到的问题,为了说清楚一些,需要从唐代的情况说起。

多数家庭在分家完毕之后,弟兄们分别独自传承门户,各过各的日子了。也有少数家庭在父母亡后仍然同居一段时间,有的因为有幼小的弟妹需要照料,待弟妹长成或嫁婚后再分开;还有的是某个人富贵了不忘血缘亲情,接济众弟兄在一起生活。这种本来已经分家,已经有了各自的小家庭,却又在一起生活一段时间的现象在唐代称作“同居合活”、“同居共活”。尤其是在多次性分家析产方式(详下)之下,析产与异居、异居与别籍、已分的家产与留作公用的家产纠缠在一起,也常常在过渡期内出现“同居合活”现象。所谓“同居合活”并不是要永久同居下去,只是一种过渡状态。从继立门户的角度看,是弟兄们把原来的父家庭先共同维系一段时间,大家之中套小家,然而再分别传承门户。

这种“同居合活”与前面提到的唐代户籍上合籍、实际生活中分开的情况不是一回事。吐鲁番文书中记载了景龙年间的一个叫阿白的妇女状告堂弟的案子,其中说,她的丈夫严令子与“堂弟同籍,各自别居。一户总有四丁,三房别坐。籍下见授常田四十亩已上,除夫堂兄和德为是卫士,取四亩分外,余残各合均收”。【44】这是同一个祖父的孙子们名义上同居,即只是户籍上的同籍、合户;“各自别居”不仅仅是分开居住,而且是各有各房的财产,原来祖辈的田宅已经分清了。引起纠纷的共同所有的这40多亩常田,是官府授给“同籍”上的4个男丁的,不能分开,只能每年平分这些田地上的收获物。所说的“三房别坐”,据冻国栋先生检索,是指阿白的丈夫和两个堂弟(伯父尚在,可能与其子即阿白丈夫的堂兄弟住在一起),这已经是堂兄弟家庭关系了。【45】这种家庭可以叫做“同籍异财分居”家庭,与我们所讨论的“同居合活”不是一回事。

所谓“同居合活”家庭与通常所说的累世“同居共财”义居大家庭也不一样,区别在于这种家庭没有真正共财,而是以析产为前提的,仅仅是把诸兄弟的财物暂时放在一起共用,或者是把一家的财物拿出来供兄弟子侄们用,如《旧唐书》卷一八五《杨元琰传》说“中外食其家常数十人”,中外即本家和姻亲家,一个“常”字说明即使本家兄弟也已经分家,只是临时凑在一起借光。唐代墓志中的这类记载大都比较简略,崔玄暐兄弟“分房累年……俸禄所得,内外无私”,【46】也是这种情况。比较详细的是荥阳(今属河南)郑鲁家:

……其二仲为时名公,曰敬,官至绛州刺史;曰□易,官至工部郎中。……迨绛州、工部相继凋谢,府君顾谓诸子曰:“善自位者,然后为用。前日家声不泯,翳我二仲,而今而后,非我所及;度吾能者,奉先训,养诸孤,以谨家素,其殆庶乎?”谓京师艰食,终不能衣食嫠幼,往岁工部佐戎于荆,尝植不毛之地数百亩,芜废于兹亦一纪矣。府君乃喟然南来,复垦于是,疏卑为溉,陪高为亩,及今三岁,而岁入千斛。是岁分命迓二嫂氏洎诸孤于二京。……(此时郑鲁已病重)诸子以(二嫂至)闻,则轩然而作曰:“二嫂至矣,吾家毕集矣。吾往今而瞑,庶无愧矣。”【47】

这是原来分过家的兄弟,郑鲁曾得到两位兄长的照料,两个兄长去世后郑鲁承担起了照顾寡嫂幼侄的责任,所以回到一起,算是“同居合活”了。当两位寡嫂来到的时候郑鲁说“吾家毕集矣”,在他的心目中似乎恢复了原来父母在世时候的那个家庭。不过,这只是为了帮助寡嫂“养诸孤”,在自己家中收容寡嫂孤侄,不是与两位孤嫂家庭合并,也没表示要“累世同居”下去;一旦侄子们长大,郑鲁便完成了任务,这个“同居合活”家庭也就结束了。还有一位崔李氏,“安史之乱”中丈夫随玄宗从长安到了蜀中,携带避难的族人108口,丈夫去世后家道中落,崔李氏只好“依于季叔太傅,娣姒同居,甥侄皆在”。【48】也是为了得到照顾,才与亡夫的弟弟同居合活。只是这个“同居”家庭要为崔李氏养老,存在的时间比郑鲁家长一些。

敦煌伯3774号文书即《丑年十二月沙州僧龙藏牒》,【49】是一份堂兄弟分家析产的纠纷案,讲分家过程比较详细。他们的父辈是亲兄弟,当年曾分过家,死后自然把各自的财产传给了各自的儿子,按说齐周(僧龙藏的俗名)和堂兄这一辈不该有分不清的家产了,但由于“齐周不幸,父母早亡,比日以来,齐周与大哥同居合活”,又合到一块过了。细读这份诉状,齐周称两人共有的家产为“大家”的财物,称各自的家产为“当房”的财物,所有权分得很清楚,这只是家产的合用即临时的“合活”,不是真的成了一家。所以齐周在诉状中才说伯父去世时的费用本来应该由大哥一人承担,实际用的却是“大家”即两人共有的财物;大哥的女儿出嫁,得到彩礼后大哥“当房”自己用,自己的两个女儿出嫁得到的彩礼却归“大家”共用,总让自己吃亏。并在最后申明:

今大哥所用斛斗、财物、牛畜及承伯伯私种斛斗,先经分割财物,约略如前,一一并无虚谬。更有细碎,亦未措言。比者已来,齐周所有运为斛斗及财物、畜生(牲)、车牛、人口,请还齐周。今大哥先经伯伯数度分割财物,各有区分,今更论财,似乖法式。

堂兄弟两人“同居合活”已经很多年了(当初父母去世的时候齐周因为幼小才与堂兄同居,如今他的女儿都出嫁了),但家中的财物哪些是自己的,哪些是堂兄(弟)的,哪些是共同添置的,两个人心里都很清楚,实际上仍然是两个家庭。他们在一起生活,帮助和被帮助,只是维系各自小家庭(主要是齐周的小家庭)的一种手段。齐周有妻室儿女之后仍然在一起生活了些年,如今因财产纠纷同居不下去了。

五代后晋天福四年(939)有一件卖宅地契约,虽然卖主为韩热,但契约上除保人外还同署了三个人的名字:“卖宅人殿前承旨韩*[动+灬]年二十五 同卖宅人弟□ 同卖宅人母吴氏年五十八”,【50】弟弟、母亲都为“同卖宅人”,说明所有者不是韩*[动+灬]一个人,而是母子三人。这可能也是兄弟两人结婚后未分家,仍与母亲一同生活,即准备将来一次性分家,也可能是多次性析分过程中出卖未分的宅地。如果属于后一种情况,就有些接近所谓“同居共活”方式了。后晋开运三年(946)的《沙州敦煌县慈惠乡百姓王盈子兄弟四人状》有残缺,但前半部分的意思比较清楚:“慈惠乡百姓王盈子、王盈君、王盈进、王通儿,右以盈子等兄弟四人,是同胞共气兄弟,父母亡殁去后,各生无义之心,所有父母居产田庄、屋舍四人各支分。弟盈进共兄盈君一处同活。”这是兄弟分家后老三凑到老二家同居合活。分家的时候老三“盈进分了城外有地七亩,有舍一,城内有(下缺)”,【51】已经有了自己所属的田宅。由老四王通儿未与长兄“同活”说明老三已经不是年少不能独立,由不久老三死后老二负责代其还债,没提老三的妻子儿女,估计老三是因为单身才凑到老二家“同活”的。如果老三不病故,即使“同活”的时间长一些,也属于临时性的,不是长久的同居共财。

唐五代时期的这些“同居合活”的情况大都是兄弟之间相互关照的需要引起的,既不是为了被树为义居的楷模,也不是为了应付官府父祖在世的时候不许“别籍”的限令,一旦这种相互关照不需要了,或者没有能力继续关照了,“同居合活”便自然终止,供应财物的不再供应,有共同财物的双方也可以像齐周兄弟那样名正言顺地分开了。

到宋代情况有了变化。原因在于,如我们在绪论中提到的,从宋代开始家族组织的特点和功能与唐代不同了,由选官、婚配转为“收族”即组织、管理和保护族人了,并因此建立了族田、义庄之类的设施,力图从制度上保证族人们的小家庭的生存问题,所以唐代那种小家庭之间的个人救助行为少了,变成了家族内部的规范化的救助。虽然仍有一些官员富人赡济族人近亲的行为,比起唐代来方式也不同了,比如北宋仁宗年间范仲淹在故乡吴县(今江苏吴县)首创的“范氏义庄”,个人救助行为也是通过家族组织来进行,并且订立了详细的《义庄规矩》,使之制度化了。【52】因此在宋代临时性的兄弟家庭“同居合活”现象少了,【53】累世“同居共财”的大家庭多了起来,生存救助的需要由家族组织来完成,兄弟家庭的“同居”从原来的生存需要变成一种孝悌精神的追求,甚至由实惠的救助变成一种博取“义居”名誉的方式了。

宋代累世“同居共财”的大家庭有的是真的共财,一切用项都由大家庭支付,如姚家“早晚于堂上聚食,男子妇人各行以坐,小儿席地共食于木槽,饭罢即锁厨门,无异爨者。男女衣服各一架,不分彼此”;【54】也有的是大家套小家,既有大家庭的公有财物,各房小家庭也有自己的财物,如陆象山家“公堂之田仅足供一岁之食,家人计口打饭,自办蔬肉,不合食。私房奴仆各自供给,许以米附炊”。【55】柯昌基先生把前一种称为“原始型”,后一种称为“混合型”。【56】在前一种形式的大家庭中,兄弟子侄共同维系一个家庭的传延,只有家庭成员的代际更替,没有家庭门户的交接更替,因为大家庭的财产没有出现析分过程,只有整体性传继,家庭财产和家庭门户也就一代一代自然而然地传下去了。但在后一种形式的大家庭中,我们却不难窥见唐代“同居合活”大家庭的影子。因为这不是完全地永远地“共财”了。这种情况除了陆象山家外还有一些例子,一个叫王叔雅的人,祖父去世后才分家,“群从与叔雅分田既定,有一人若不满意者,叔雅复剖分己田以多畀之。与从兄二人同居,且同食。二兄没,叔雅字其孤,人不知其为犹子也”。【57】所谓“群从”即从兄弟、堂兄弟辈,由于已经分了家,虽然王叔雅与两个堂兄弟同居同食,但各自的田产分得很清楚,不是从未分过家的同居共财;两个堂兄死后儿子尚幼,王叔雅还要抚养、还要同居下去,到侄儿们长成后就该分开了。再如另一家兄弟四人,父母亡后才分家,“应诸子分法,裂而为四,季氏则迁居后巷,未几大父与二兄复合其业”,兄弟四人除老四外三个又同居了;老大和老二死后,与之同居的老三又和两个侄儿同居了几年,到“解官”即年老时才“始与两孤侄分析居”。【58】过程与王叔雅家相似。在赵鼎家训所嘱咐子孙的内容中,也可以看到这种状况:

应本家田产等,子子孙孙并不许分割。

田产既不许分割,即世世为一户,同处居住。

岁收租课,诸位计口分给,不论长幼,俱为一等。五岁以上给三之一,十岁以上给半,十五以上全给。

他日吾百年之后,除田产房廊不许分割外,应吾所有资财,依诸子法分。

…………【89】

按所引的前两项来看是要约定子孙“同居共财”,但从第三项看,则是同居大家庭中有各房的小家庭,各房小家庭中都有各自的财产。实际上,这是田地和房屋两大宗家产不分,其余的用具粮物、浮财等与普通家庭一样按诸子均分;所谓田地和房屋不分也只是名义上的,因为,不分田地但分田地上的收获物——租课,人们要田地不就是为了要粮食吗?不分房屋但分开住,住久了也就互相默认居住者就是所有者了;而且从第四项嘱咐内容来看,似乎田宅也不是永远地“共财”下去,因为赵鼎死后子孙要分他的所有资财,一旦“依诸子法分”,所谓的“田产房廊不许分割”的约定很可能成为空文……可以这样说,唐代那种临时性的“同居合活”家庭到宋代以累世“同居共财”大家庭的形式之一,即柯昌基先生讲的“混合型”大家庭的形式延续存在着;这种“混合型”的大家庭已经到了解体为若干个普通小家庭的前夕了。

注释:

【1】柯昌基:《中国古代农村公社史》第104页讲,宋代是这种大家庭的高峰和黄金时期。中州古籍出版社1989年版。本节的一些资料特别是方志中的资料转引自柯先生此书。

【2】《朱文公集》卷九九《知南康榜文》。

【3】赵鼎臣:《竹隐畸士集》卷九《代奏畿内有行义孝悌之民札子》。按所说的“五人同居”,是五个人都已经结婚生子后仍然同居共财。实际是五个小家庭合在了一起。

【4】魏了翁:《鹤山先生大全集》卷七二《魏君纯甫墓志铭》。

【5】《金史》卷一二七《隐逸》。

【6】《元史》卷一九七《朱显传》、《刘德泉传》。

【7】陆游:《老学庵笔记》卷四。按环字为玉字旁,“一村之人名皆从玉”,是想都与常环成为“玉”字辈,靠近常环,以便跟着沾光。

【8】胡次焱:《梅岩文集》卷四《寿庆楼记》。

【9】文天祥:《文山先生全集》卷十一《观察支使肖从事墓志铭》。

【10】韩琦:《韩魏公集》卷十九《家传》。按,内外宗族指本家和姻亲家。

【11】刘敞:《公是集》卷十三。

【12】嘉庆《扬州府志》卷十二。转自柯昌基:《中国古代农村公社史》,第124页。

【13】戴良:《九灵山房集》卷十九《项止堂墓志铭》。按,食指千余即一同吃饭的有百余人(十个手指代表一个人)。

【14】《临川先生文集》卷九四《临川吴子善墓志铭》。

【15】光绪《新安志》卷八。

【16】《太平广记》卷四○一《宜春郡民》。

【17】《宋史》卷四五六《方纲传》。

【18】王十朋:《梅溪先生文集》后集卷十九。

【19】邵伯温:《邵氏闻见录》卷十七。

【20】戴表元:《剡源戴先生文集》卷五《会稽唐氏碑记》。

【21】嘉靖《汉阳府志》卷八。

【22】转引自柯昌基:《中国古代农村公社史》,第166~167页。

【23】漆侠:《宋元时期浦阳郑氏家族之研究》,载《知困集》,河北教育出版社1992年版,第197页。

【24】甚至会闹出乱伦和人命的案件,《宋史》卷二○○《刑法二》就记载一个大家庭中“有同居兄乱其妻,缢杀之,又杀兄予”。

【25】《隋书》卷四六《长孙平传》。

【26】马永卿:《嫩真子》卷三《神相》。

【27】毛滂:《东堂集》卷八《重上时相书》。

【28】苏舜卿:《苏学士文集》卷十六。

【29】王洋:《东牟集》卷十一《得宫观谢执政启》。

【30】楼钥:《攻瑰集》卷一○七《承议郎孙君墓志铭》。

【31】韩元吉:《南涧甲乙稿》卷二十。

【32】戴良:《九灵山房集》卷二《黄氏归田记》。

【33】许怀林:《陈氏家族的瓦解与“义门”的影响》,载《中国史研究》1994年第2期。

【34】刘才邵:《檆溪居士集》卷十二《刘端甫墓志铭》。

【35】嘉靖《九江府志》卷十三。

【36】《司马文正公传家集》卷十九《故处士赠都官郎中司马君行状》。

【37】王闢之:《渑水燕谈录》卷四。

【38】郑太和:《郑氏规范》。

【39】陆游:《渭南文集》卷二三《陈氏老传》。

【40】《中国制度史》,上海教育出版社1985年版,第395页。

【41】《义门大家庭的分布与宗族文化的区域特征》,载《历史研究》1998年第2期。

【42】谢肇淛:《五杂俎》卷十四。

【43】宋朝吴曾《能改斋漫录》卷九《北土重同性》讲,魏晋时期南下的北方人比南方人更注重血缘关系,“世以同宗为骨肉……同昭穆者,虽百世犹兄弟,若对他人称之,皆云族人。河北士人。虽二三十世,犹呼为从伯从叔……予观南北朝风俗,大抵北胜于南”。但是宋代以后北方人的家族观念不及南方人了。

【44】唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》第七册,文物出版社1986年版,第509页。

【45】冻国栋:《唐代人口问题研究》,第367页。

【46】周绍良主编:《唐代墓志汇编》开元026《大唐故特进中书令博陵郡王赠幽州刺史崔公墓志铭并序》,上海古籍出版社1992年版。

【47】周绍良主编:《唐代墓志汇编》残志301《唐故右金吾卫仓曹参军郑府君墓志铭并序》。

【48】周绍良主编:《唐代墓志汇编》贞元062《唐朝散大夫行著作左郎袭安平县男□□崔公夫人陇西县君李氏墓志铭并序》。

【49】唐耕耦、陆宏基主编:《敦煌社会经济文献真迹释录》第二辑,全国图书馆文献缩微复制中心1990年版,第300页。下引同。此文书中的“丑年”为唐穆宗长庆元年(821)。张国刚先生《中古家庭与家族关系蠡测》(《中国社会历史评论》第三卷,中华书局2001年版)一文对此作过考察,这一节就是在张师此文的启示下写出来的。

【50】王昶:《金石粹编》卷一二一《五代》三。按,署名处“同卖宅人弟”应当释读为“共同卖宅之人、(立契人)的弟弟”。

【51】王震亚、赵荧:《敦煌残卷争讼文*[牛+枼]集释》,甘肃人民出版社1993年版,第32页。

【52】参见邢铁:《宋代的义庄》,载《历史教学》1987年第5期。

【53】兄弟临时“同居合活”在宋代更属于特殊情况了,如《名公书判清明集》卷四《阿李蔡安仁互诉卖田》(中华书局1987年标点本)说“蔡安政生子三人,长男新,次男先,幼男安仁单身,将所受分田逊与二兄,藉以供养,其意甚佳。今安仁虽无户,而元(原)来分关声载分明”。但所说的“二兄”似为两个长兄,是两个兄弟轮流供养,不是与老二家合为一家,也不是三家合为一家。

【54】邵伯温:《邵氏闻见录》卷十七。这种“同居共财”的大家庭通常可以维持几代?也是一个需要考察的问题。常见于史书的“累世”、五代、九代有的并不可信,世代稍多就容易演变为大家套小家的结构,甚至成为名义上的同居;真正的“同居共财”可能到堂兄弟辈是边界,如《名公书判清明集》卷七《婿争立》载宋代“戴赠有亲弟戴盛,同居共爨,尽笃手足之谊。戴盛不娶而无子,自乳哺中养陈亚六为嗣子,今年已四十七,且娶阿蔡,生两子矣。不幸而戴盛先亡,戴赠抚养其侄不啻己子,中分产业以育之”。实际是在儿侄们即堂兄弟辈分了家。可能这是“同居共财”大家庭演变的通常规律。

【55】罗大经:《鹤林玉露》卷五。

【56】柯昌基:《中国古代农村公社史》,第148—158页。

【57】杨万里:《诚斋集》卷一二七《墓志铭》。

【58】李吕:《泊轩集》卷六《孝友亭记》。

【59】赵鼎:《家训笔录》第八、十三、九、二十六项。