清代的自耕农和自耕农经济

在清代,农民是人口的主体,是社会财富的主要创造者,但农民因拥有生产资料的不同而有自耕农、半自耕农、佃农和农业雇工之分。清代商品经济的蓬勃繁荣,各农户普遍重视多种经营,以及因分成租向定额租制转变,押租和永佃制的扩展,使得独立的佃农经济至少在南方得到充分的发展,从而使自耕农和佃农在生产、生活方面的界线,已不那么显得截然分明了。尽管如此,清代的自耕农因其人数众多,而且在经营中所表现出来的活力,总体要优于佃农和其他农民,所以在考察清代小农经济时,自耕农应特别值得关注。有鉴于此,本文拟从自耕农的土地来源、自耕农在各农户中所占比例、小农经济的经营特点和自耕农家庭田场的经营规模,以及生产条件变动和自耕农的生产状况等几个方面,就清代的自耕农和自耕农经济稍作探讨,不妥之处,望方家不吝指正。

一、自耕农的土地来源

与明代相比,清代的自耕农在数量和经营方式上都出现了一些新的变化。自耕农也有叫自作农、自田农的,系指独立拥有小块土地和其他的生产资料,亲身参加劳作农忙时也有适当雇佣工人助力的并具有相对完整的经营权,所获产品除缴纳国课外统归自己支配的那一部分农民。

自耕农的土地大抵通过4种途径取得:一继承或遗赠,二价买,三垦荒,四国家使用行政手段将原属官有的土地改归私有,使承耕者身份发生转变。上述4种,以第一种继承或遗赠最为常见。继承多发生在家庭和家族内部,经家长和长辈同意,以分家形式进行,并用人证和文契方式得到确认;遗赠的形式与前者大体相同,一般行于亲友之间。价买分为官卖和私卖。官卖属于政府行为,如把官田作价售卖于民,还有像官员获罪的“抄没田”、从事“谋反”活动人士的“叛产”、“逆产”等,这些原本都是私产,经官府查抄、传令发卖,改变土地主人。

官卖田地,清代常有发生。清朝政府在康熙八年1669实行“更名田”令以前,曾针对前明藩府宫勋田产,于顺治三年1646起,在有关省份实施变价政策。变价范围包括府第、别业、朝廷赐田和诸藩自置庄田[1]。并规定,自经人出价承买,田亩即归己有,“照民地征粮”[2]。后来在清末同治、光绪年间,清朝政府鉴于太平天国及西北回民起事后,江南和陕西等省土地蛮荒,政府财政紧张等状况,对垦荒民众实行领照后,呈缴地价、永为己业的政策。至于发卖“叛产”、“逆产”,或将抄没获罪官员田地作价变卖充库之事,不但在每次战乱以后有,即使在平时也常发生。官卖田产,得利者多为有权有势的官僚豪绅,但不乏中下层民众,其中有的便是旧时的佃种者,譬如清初变价明藩田土,颇有一些原耕佃户由此转变身份,成了有自己产权的自耕农。

私买土地,属于民间土地交易,不过在牵涉田契用印、过割钱粮上,还是要经过官府的,不然就缺少司法效应。在清代,民间土地交易非常发达,除了官僚、地主、商人兼并自耕农民土地外,也有自耕农之间的买卖和佃农、雇工和小商贩购买土地而成为新的自耕农。所谓“土地则屡易其主,耕种不时”[3];“人之贫富不定,则田之去来无常”[4];或者“有田者或自有而之无,无田者或自无而之有”[5]各都说明土地交易之盛。

有清一代,农民的垦荒活动始终没有停止。顺康之际,官府招民垦荒,着重于稳定新朝统治,使差赋有出;中期以后,因人口增加,在一些人多地少的传统农业区,人们基于谋生,自发外出向山区、海岛、边疆地区进行垦殖。为了加速垦荒,朝廷于顺治六年1649八月,作出领垦无主荒地永准为业的承诺,以后在顺康两代曾多次加以重申。雍正时,朝廷针对四川垦荒情况,特别规定由外省进入民人,实行按丁分配荒地的办法,以减少早期插标占地的争竞,使穷民能有所得。对于农民跨海、进山和到边疆垦荒,朝廷防范较多,但因大势所趋,加之其间很多都是斥卤荒野,很难阻止人们前往,像陕鄂川交界的秦巴山区,早期进入者,“听择一山,承粮开垦,即为其业,名曰占山”[6];有的“往往有契价数两,买地至数里且数十里者”[7]。白莲教起义后,此地因屡经战乱蹂躏,嘉庆五年1800朝廷下谕:“将查出叛产及被贼难民绝产,量为分给,或于旷闲地方,如山南老林等处,可以耕种之区,拨给开垦,数年之内,免其纳粮,候垦有成效,再行酌量升科”[8]。浙江南田岛,接邻宁波和台州二府之问,一直遭到封禁,康熙中期起,近傍大陆贫民不断渡海前往开垦,及雍正时,已有人众6400余口、开田16700余亩[9]。清代自耕农数量的增多,与官府施行开垦无主荒地永准为业的政策,以及垦荒地域的不断扩展有着密切的关系,其中成果最显著当属清初的顺康雍时期,而尤以四川最为突出。

国家通过行政手段改官有土地为私有,将官佃身份转为自耕农民,其影响较大的有两起:一是“更名田”,二是“撤卫并屯”,都是针对旧明田制所作的重大变动。

清廷的“更名田”诏颁布于康熙八年1669三月,这是继前将明藩田地变价归民措施所作的重要调整。诏谕要求自此以后,凡“未变价田地,交与该督抚,给予原种之人,令其耕种,照常征粮”;其“无人承种余田,招民开垦”[10];接着又令更名地内自置田土,亦“著与民田一例输粮,免其纳租”[11]。更名田涉及地域包括直隶、山西、河南、山东、湖北、湖南、陕西、甘肃和安徽9省区,共清出纳赋山场园林等田地17万3000余顷[12],数额不小。

“撤屯并卫”是指裁撤前明卫所,将军丁屯田赋税归入所在州县征收的做法。在明代,屯田和民地在土地管辖上,分属两个系统,故土地所有权亦各不相同:前者为官有,后者属私有。在顺治的头几年,朝廷按旧例,于京师设32卫,分辖屯地;又在地方置15都司,层层委员以监督屯田。但由于朝代已变,原来的卫所和卫所兵丁,除负责漕运者,都已失去作用。于是,为支撑其存在的屯田,亦无必要再继续下去了。顺治七年1650八月,户部以军丁既裁,提出“凡无运粮各卫所屯田地亩,俱应查照州县民田则例,一体起科征解”[13],接着便开始撤屯并卫工作,进展较快的是河南、山西两省,至康熙初已基本完成,其他像陕西、甘肃以及南方的福建、广东、广西、四川、云南、贵州等无漕运省份,也都在康熙至雍正初陆续归并完成。直隶、山东、安徽、江苏、浙江、江西、湖北、湖南等有漕运诸省,则只撤无漕卫所,也有不分有漕无漕,统将屯地归并州县征收的。像江西省“都司所辖卫所士弁,顺治初已经奉裁,屯田籽粒,归并各县征解,卫所各军听督粮道佥拨造运漕粮”[14];江苏、安徽两省经江南总督麻勒吉题请,于康熙十一年1672“裁卫归县,卫所钱粮就近并县征解”[15]。这些归并于州县的屯地,多数按当地民田则例起科,问或有高于民赋者,则作适当调整,从而使有明以来军户和民户、军地和民地之间的差异,逐步趋向泯灭。至于在《赋役全书》中仍保留屯地、屯丁名目,更多是沿袭于旧例,而无另外含义。有说:“旧例,屯地民户不得买卖……自改屯为民后,屯地得互相买卖”;又说:“至国朝以来,拨军归卫,而屯田悉为民田。”[16]如此等等,都说明屯地的官田性质业经发生变化。

据统计,雍正二年1724.全国屯地数39 452 800亩又陆地189分;乾隆十八年175325 941 648亩;乾隆三十一年176639 279 567亩[17]。各时段的田额虽有消长,但都没有超过40 000 000亩,比起明代盛时的八九千万亩,少了一半以上[18]。至于为保证漕运进行而保留的63个卫所和6 836 115亩屯地,以及只载粮数而无地额的那部分屯地[19],因朝廷严禁典卖,并屡行“清屯归运”活动,使民地化进程相对缓慢,但到嘉道间也是名存实亡了。时人包世臣说:“今屯田虚名官田,实皆民间卖买,过业过粮,不可追诰。”[20]道光四年1824黄河泛滥,运道受阻,清朝政府被迫将漕粮改为海运。及咸丰初,南漕全由海路,为漕运而设的卫所及屯地已失去意义。光绪二十八年1902,朝廷下谕:“将屯饷改为丁粮,统归州县经收,如有盗卖和私售者,亦许据实报明,完纳正供,不咎既往。”[21]终于,漕运屯田和一般屯田一样,与民地同归于一了。

旗地的私有化主要通过愈来愈频繁的土地典当,使产权关系发生质变来逐步实现的。按照原先规定,旗地中,无论是内务府皇庄、各府王庄、官庄或以计丁授田形式拨给官兵的一般旗地,名义上都属国家所有。领有者可以使用,也有权继承,但不得私相买卖。康熙九年1670题准:“官员、甲兵地亩,不许越旗交易。其甲兵本身种地,不许全卖。”[22]这是对原有规定的一种松动,允许八旗官兵在本旗范围内典卖土地,同时也有条件地承认了旗地的个人所有权。樊篱既经冲破,使跨旗买卖和旗民之间买卖土地的情况,也跟着蔓延开来。乾隆二十三年1758由军机大臣会同八旗大臣共议定:“嗣后旗人遇事故典地者……或图多得价值,准其不拘旗分出卖。”[23]跨旗买卖已成合法。至因限于禁令,旗民交产,多以典的名义出现。大概从康熙二三十年之间即有此事。典有年限,如10年、20年,其中有叫“老典”的,与卖无异。及至乾隆初年“旗地之在民者十之五六矣”[24]。民人大量兼并旗地,影响旗人生计,从而引起统治者的恐慌,曾多次设法制止,但大势所趋,终难阻挡。咸丰二年1852,朝廷下谕:“嗣后坐落顺天、直隶等处旗地,无论老圈、自置,亦无论京旗、屯居及何项民人,俱准互相买卖,照例税契升科,其从前已卖之田,业主售主均免治罪。”[25]此事后来虽又多次发生反复,显示了旗地在向民地转化过程中的曲折和艰难,可历史有进无退,旗地的私有化进程已很难撼动了。就在这样的典卖浪潮中,有的成了地主,有的成了佃农或无产者,也有相当部分成了自耕农。

二、自耕农在各农户中所占比例

由于清朝政府的着力引导,加上国家对户籍、人丁控制的放松,在赋课征收中,稻、麦、豆、草和丝、棉、麻等实物数的大量减少乃至消失,改用折银代替,特别自康雍以来的一段时间里,官府比较注意轻徭薄赋,以及由此推动的市场经济的活跃前进,使农民无论在支配劳动时间、经营选择和自由流动、发展多样产业上,较之过去宽松而容易多了。所有这些都有利于自耕农经济发展,但在相当长一段时间里,我国学术界一直有一种看法,认为在封建社会中,既然地主所有制占有主导的位置,在阶级构成中,地主和佃农间乃是社会的主要矛盾,从而常常有意无意地贬低或缩小自耕农的作用,对其人数的估计,也倾向于偏小。其实,我国的地主所有制和西欧的领主制下的中世纪封建社会有着很大的不同,其中土地可买卖,国家需要仰赖自耕农的赋税支持和提供兵员、劳役,都促使官府在相当程度上对自耕农采取保护政策。自耕农的广泛存在和自耕农经济富有活力,是我国地主制经济下的一大特点。

至于自耕农所占比重的大小,在各个时期和各个地区亦不相同,以清代而言,顺康之际由于受农民起义和改朝换代的影响,一批贵族、官僚、地主遭到打击,原有的土地关系不同程度地受到冲击,从而使地权分配发生变化,土地分散,出现了一批新的自耕农。对于这一点,李文治教授有很好的研究。他说:“总之,明清时代自耕农的消长趋势是:明代前期,自耕农占着相当大的比重。中叶以后,不少地区地权趋向集中,很多地区地主所有制占据统治地位。清代前期,农民所有制有所发展,所占比重超过明代,并且有些地区自耕农占据了统治地位。”[26]这是他对比明代,同时又参照清初大量史实得出的结论,是可以作为依据的。

清代自耕农数量的盈缩规律,亦与明代大体相同。康熙四十三年初,康熙皇帝在与大学士等官员的一次谈话中说:当时“田亩多归缙绅豪富之家”,“约计小民有恒业者十之三四耳”[27]。估计到雍正、乾隆之际,土地集中的趋势在有的地方已相当严重,有称“土地尽为富户所收,富者日富,贫者日贫”[28]。清初的湖南省,曾是自耕农占有相当优势的省份,乾隆初已是“田之归于富户者大约十之五六,旧时有田之人,今俱为佃耕之户”[29]。有两则经常被人引用的资料,一是直隶获鹿县编审册,另一是安徽休宁县三都12图编审册资料。

据直隶获鹿县编审册[30]:康熙四十五年,在被统计的1700户中,地主13户,占0.76%。无地户378户,占22.24%。占地10亩以下自耕农和半自耕农627户,占36.88%。占地10亩以上至90亩的自耕农和富裕自耕农682户,占40.12%。到了乾隆元年,共1746户,其中地主28户,占1.6%。无地户494户,占28.3%。占地10亩以下户616户,占35.28%。占地10亩以上至100亩户608户,占34.82%。两相对照,地主和无地户增加了,占地10亩以上的自耕农和富裕自耕农则由40.12%降至34.82%,下降了5.3个百分点。

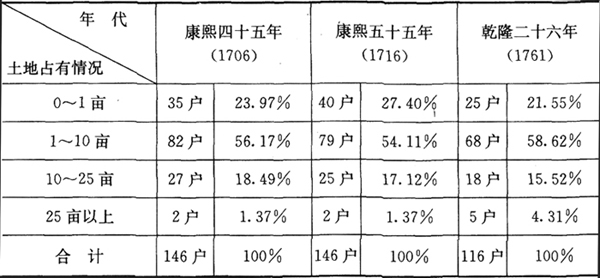

安徽休宁县三都12图编审册资料,我们转引自章有义教授的《明清徽州土地关系研究》一书,见下表。

安徽休宁县三都12图占地情况

作者依照徽州地方的具体情况,把占地25亩以上者算成是地主,我们则把占地不足1亩归在无地或基本无地户内,1亩~10亩为下等农户,介乎自耕农和半自耕农之间,10亩~25亩则是自耕农和富裕自耕农。这样在三个时段中,人户比例一直呈下降趋势的是占地10亩~25亩的自耕农和富裕自耕农。他们是地主兼并的主要对象。

通过直隶获鹿县和安徽休宁县的资料,清楚地显示土地在集中,自耕农数量也在减少,但其趋势并不像康熙等人说的那样严重。当然,各地的情况可能不一样,但据估计,直到鸦片战争前夕,全国的土地集中状况,也没有达到明末那种程度。所以,自耕农的人数比例,亦要大于明末。

就地区来看,一般地说,北方的自耕农比例数要高出南方,其中最典型的莫过于陕西关中地区。有的学者经过对清康熙年间起到民国时止一批地籍档册的分析,发现这二三百年里,虽然土地分配的状况因时因地而各有异,但不能改变地权分散这一明显特点。“这些地方的农村主要由自耕农构成,地主与租佃关系均很少”[31]。甘肃省据雍正六年按察使李元英的报告:有产之丁“居十之六七”,无产之丁“居十之二三”[32]。有产之丁中包括地主和自耕农,但其构成的比例,自耕农应占绝对多数,至少在50%~60%,。在直隶,按照前述获鹿县所列资料,至乾隆初仍有占34.82%的自耕农和富裕自耕农,以及占35.28%的贫苦自耕农和半自耕农。据近代有人调查,在20世纪20~30年代,河北省即清代直隶的自耕农比例都高于获鹿县,像李景汉教授的《定县社会概况调查》所得:自耕农占70.99%,半自耕农占23.94%;又冯和法的《中国农村调查资料续编》载:该省的24568个农村户抽样中,无地户2463户,占10.42%。有地5亩和5亩以下4259户,占17.34%。5亩以上至20亩有9897户,占40.21%。20亩以上至50亩有5290户,占21.53%。50亩以上至100亩有1955户,占7.96%。100亩以上户722户,占2.94%。若按获鹿县标准,占地100亩以上为地主,再将占地5亩以上至20亩中的一半归入半自耕农,那么在24568户中,自耕农的比例是49.6%,半自耕农是37.44%。河北地区自清康乾至20世纪30年代,在农村,始终没有发生过急风暴雨式的社会变动,地权转移主要通过自然兼并形式进行,照此推测,在道光二十年1840前夕,自耕农人数比例,大概应维持在50%~60%。

比较起来,山东省的土地集中程度在北方诸省中可能是最高的。康熙四十三年,康熙帝曾称:“东省与他省不同,田野小民俱系与有身家之人耕种。”[33]雍正末,河东总督王士俊更明确指出,“有田自耕之民什止二三,其余皆绅衿人等招佃耕作”[34]。不过,我们认为主要指鲁西一带,在胶东等有些地方,没有他们说得那么严重,有关北方自耕农数量问题,有的学者提出:“大江以北黄河流域多自耕农,而且基本上是自耕农。”[35]如果这个说法能够成立,那么北方自耕农数,在总体上至少要超过整个农业人口的一半。

南方诸省租佃制发达,自耕农数比例低于北方,有的地区还出现“贫民之食于富民者十而九”[36],或“其有田而耕者什一”[37]的局面,但仍存在着自耕农活动的空间。自耕农比例较大的安徽省,直到乾隆以后,有的州县还是“佃田而耕者仅二三”[38],“招佃十过其五”[39],自耕农比例大致保持在接近一半或半数以上水平。在清初,四川省地权的分散是很突出的,直到乾隆初中期,自耕农还优势明显,以什邡县为例,乾隆十一年编审登录,总共6089户,有主户5908户,佃户143户。[40]有主户是指承担赋税的地主和自耕农,而在地主和自耕农中,自耕农又绝对占有多数,因为我们只要从143户佃户数中就看得很清楚了。乾嘉以后,四川的土地集中势头加快,但至20世纪30年代,据抽样调查,成都平原的土地守业情况:占44%数掌握在自耕农手里,另有10%属于半自耕农[41]。再如川北的广元县,也是“农多自耕,佃农较少”[42]。成都平原是四川乃至全国的粮仓,其田土素为地主势豪所觊觎。而四川又不像长江中下游,近代曾经历过太平天国的洗礼,地权关系有过不同程度的大变动。按照这样的情况,在鸦片战争前夕,四川至少仍有占40%左右的自耕农。

苏南一带,向来被认为是土地高度集中的地区。但据章有义教授的考察,即连“其利倍于常田”的苏州湖田区,“不足20亩的小土地所有者仍然占有土地30%以上”。他认为:从苏州府长洲县的鱼鳞簿所见,“由康熙初年至1949年,二百七八十年间,地主包括富农同农民占地的比率几乎稳定在65:35。看来,人们设想的地主所有制支配下地权不断集中的必然性,在这里没有得到证实”[43]。另外,像南方的不少山区、海岛等一些流民进入的新垦区,因为相对的人稀地满,在一段时间里,自耕农亦占有优势。直到清末,自耕农仍占有将近一半的人口。

至于晚清情况,我们可以借民国时期的“农情报告”作为依据。按照1912年12个省、1120个县的调查统计:自耕农在各农户中所占比例为49%,其中北方地区占58%,南方地区占34%[44]。在以农业生产为主导的清代社会里,小农经济中自耕农人数比例和土田占有份额比例的增加,对于社会稳定和经济发展是有利的。清代自康熙中期以后,社会经济凋零的局面快速得到改变,农业生产量获得全面提高,与农民特别是自耕农民在生产生活中条件的改善,能较大地发挥生产积极性,有着重要的关系,反映了封建生产关系的松懈。

三、小农经济的经营特点和自耕农家庭田场的经营规模

小农经济的经营特点,是以家庭为单位小规模进行的。由于土地情况和耕作方式不同,一个完整男子劳动力耕作的土地是有限度的。乾隆初,署河南巡抚尹会一言:“盖南方地窄人稠,一夫所耕不过十多亩,多则二十亩,力聚而功专”;“北方土地辽阔,农民惟图广种,一夫所耕,自七八十亩以至百亩不等,意以多种多收”[45]。这说明以种植水稻为主的南方地区,因劳动力投入大,一夫所耕不过10亩到20亩;在北方旱作区,耕作相对粗放,一个劳动力耕田数就相对要大得多。富裕而以精耕出名的江南一带,便有“人耕十亩”之称[46];江西、两湖和四川等省的一些地方,则种20亩到30亩[47]。其他如“以今日论,一夫所耕,不能四十亩”[48],此指河南中部平原人均耕作量;在陕西,“小民之家,或父子,或兄弟,大抵不过两三人,竭其力作,可种旱田六七十亩,若雇一佣工,可种百亩”[49],这里说的是8口之家拥有两三个劳动力的耕作状况。不过北方也有水田,这在很大程度上指具备井灌条件的水浇地,如“一夫之力,耕旱田可三十亩,治水田不过十亩”;“凡农治田三十亩,水田则减三分之一”[50]。还有更少于10亩的:陕西城固县,“一夫田不过五亩,农无闲工,亦无余粟”;河南嵩县,“水田,上农仅治数亩,人自为力”[51]。在东北关外,以垧计亩积,垧也叫日或天,意思是一个劳力一天的农田工作量。顺康时人杨宾曾言:吉林宁古塔今宁安县地,“不计亩而计晌即垧。晌者尽一日所种之谓也,约当浙江四亩零,一夫种二十晌”[52]。如此算来,一夫尽种约相当于内地80亩。在关外,同样是垧,不同地区计量也不一样,垦辟较早的奉天今辽宁一带,分别有以6亩、8亩、10亩和12亩为垧者,可一夫耕种却达不到80亩,因为农功之力已较宁古塔为精细了[53]。上述一夫或一家所种田土,很大程度上系指当时小农家庭农场能够达到的垦殖规模,不过因为家庭人数有多有少,所出劳力众寡不等,于是家庭农场的大小也不会一样,大体说来,南方在10亩、20亩~30亩;北方旱作区是四五十亩、七八十亩到百亩不等水浇地20亩~30亩,这对自耕农是如此,对佃农也无例外,而且说的只是粮食生产,若种桑、棉、烟草或经营园蔬,投入的劳动力便要加倍乃至几倍地增加。经济收益高,农场规模却需相对的缩小。

对于自耕农家庭田场的经营状况,时人有各种描写。土地资源紧张的江南地区,平均户耕10亩,“中田一亩,岁出米麦豆三石以上,腴田岁出五石以上,是一夫之食也;若夫桑麻瓜果之田,岁出一二十金以上,是数口之粮也”[54]。10亩共获粮食30石~50石;植桑麻瓜果得钱一二十金,除佣工等各项开支,无论是5口或8口之家,种稻有余粮,培植桑麻之类,投入大,然收益可观。位于平原和丘陵之间的醴陵,在湖南是个中等农业县,那里“农夫八口之家,耕不过二三人,田不过十数亩,收不过数十石,完官租,应幺役,又私自戚里往来,庆吊相仍,其所赢无几。一家男女老幼,衣食嫁娶皆出其中,其俭者祈薪数米,尚足自给”[55]。因为种的只是粮食,收成单调,但以8口之家,耕10数亩,所出仍足敷用,显示了自耕农的优越性。江西玉山县,“山农半于野,农耕于野而近山且兼收其利。田间作息之间,旦晚以余力竭于之山,茶、桐、杉、竹及靛、薯、玉蜀黍可岁计收也,上田稻、豆、麦,岁三熟。近日高田刈早稻后即种山薯,其利倍收,则与上田埒。故业精于勤,农之智过于圣”[56]。山区生产条件较平原艰苦,然以玉山情况,一个5口或8口之家,有地十数亩至二十来亩,竭尽其力,在无意外情况下,一年下来,还可稍有剩余。嘉庆初,清朝政府在湘西乾州今吉首市、永绥今花垣、凤凰等地开设屯田,各勇丁每名分田4.5亩,因“苗疆山田瘠薄,仅种谷物,所收无多,单丁尚可敷用,有家口者即难度活”[57]。对此,有人曾算过细账:上等良田4.5亩,秋收谷15石~16石,除冬耘春耕及牛力、籽种、人工开销,约耗粮6石~7石,余下8石~9石。因为是屯田,官租额高于民赋,外加踢脚、淋尖等浮收,真正能到屯种者手中的,不足3石~4石。设若中等或下等田,收入就会更少[58]。如此说来,类似湘西的南方山区或半山区,一个5口之家,上田需得20亩,中田约25亩~30亩,下田当需更多,才可勉强过活。

北方的生产条件虽有别于南方,但因田土高下等则不同,反映在人们为满足家庭生活需求对土地量的要求也有不同。乾隆初,直隶总督孙嘉淦在谈到该地区的情况时说:“若土肥水浇之田,得三五十亩即可家计饶裕;若系沙碱瘠薄之区,即有三顷五顷,而丰年岁出有限,旱潦即须赔粮。”[59]所谓沙碱瘠薄之区,系指“丰年亩收不满斗”,或常年亩收斗余的劣等地[60]。河南河内县,“家有百亩,计岁所入,百指之需,足以有余”[61]。百指便是10人,10口之家有田百亩,便能过上小康生活,5口之家,40亩~50亩地,在正常岁月,也可吃喝不愁。乾隆时,陕西耀州知州侯珏说该州北境的一批原作放牧的马厂地,土瘠力薄,“垦地一顷,间年力,仅种其半,大有之年,亩获三斗”。耕种者刨除牛工种籽及税粮,“合五十亩净剩利银二两”[62]。耕种如此田地,即或人均10亩或十多亩,生活仍困苦不堪。

以上说的都是相对稳定状态下自耕农的生产情况,实际上包括自耕农在内的小农经济,时刻处于变动之中,有的属于常规性变动,有的是非常规性变动。在常规性变动中,最常见的便是分家。中国崇尚“多子多福”、提倡“养儿防老”,可在财产继承上实施诸子均分制。《大清律例·户律》:“嫡庶子男,除有官荫袭前尽嫡长子孙,其分家财田产,不问妻妾婢生,止以子数均分。”[63]在“多子多福”思想支配下的诸子均分财产,每分一次家,对于自耕农民,便意味着田地和其他农业生产资料的一次大分散,儿子少数也有包括叔侄的愈多,分散也愈大。一个有60亩田地的小康家庭,由此可能变成两个30亩、或3个20亩、或4个15亩之类的小家庭,这样的事,在全国几乎每天都在发生。[64]农民的经营能力,也会对自耕农家庭产生重要影响。有的家庭因辛苦积聚,又敢于作资本和劳力投入,使有田数亩、十数亩的生活拮据者,跃升为田地数十亩乃至百亩以上,人称富裕之家,更有的还跨进到中小地主的门槛;但也有出力不勤,疏于管理,或虽竭尽耘耕,可种植单调,收入有限,或因后劲不足,不免陷于困境,甚至由此沦落为佃农或无田的佣作者。乾隆时王尔鉴在议论四川土著百姓田地常落入客民之手,其中的一个原因,就是“耒耜耘籽之工与勤,土著不及楚人,楚人又不及闽广。力田不克世守,其业非嬉即惰,未可尽咎之他人也”[65]。另有人提到江南田产转移情况时也说:“今置田之家多,而弃田之家少,转移之机盖在朝廷,而赢乏悬殊则勤惰。”[66]此类基于经营原因造成自耕农经济地位变化的,在清代更频繁可见。

属于非常规性变动的:有的具有一定的集体性,如官府增加田赋、差徭,超出了农民的经济负担,使其生产、生活难以为继,造成众多自耕农家庭的破产逃亡,这以清初顺康之际为最常见,像湖南,虽是个土旷人稀、可以多占田号标产的宽乡,但“其时大乱,漕重役繁,弱者以田契送豪家,犹惧不纳”。更出现有“已存者又复逃亡,逃亡者难期再返的局面”[67]。再如甘肃,“小民畏惧差徭,必借绅矜出名,报垦承种,自居佃户,比岁交租”[68]。因为不堪差赋重负,农民有田不愿耕,甚至甘居佃户缴租求平安。到了晚清,层出不穷的差赋,已成为自耕农经济地位恶化的一个重要原因[69]。另外像战争灾荒,对自耕农生产的破坏也具有很大的影响。至于单个家庭出现的变动,更多的系指生老病死对家庭的打击,特别是主要劳动力出现状况,常常会酿成借债乃至典卖田地,使原本是无饥之忧或小康之家,一下陷于窘境,这也是小农经济的脆弱之处。

四、生产条件变动和自耕农的生产状况

清代中期后人口的急速增加,造成传统农业区人地矛盾的加剧,以及因分家出现的家庭土地拥有量细小化倾向,促使人们在有限的土地上扩大投入,以增加收入。清代在农业种植上,除少数限于自然条件只能一年一熟者外,北方普遍实行两年三熟制,南方则实行一年两熟乃至三熟制。再如扩大经济收益高的经济作物的种植面积,以及从事各种副业生产,都显示了人们为应付人均土地减少趋势所作出的努力。番禺人林伯桐在《食力》篇中称:“或谓生齿日繁,无可耕之地,信乎!日固然也,而不尽然。”[70]所谓固然,指其所言属实,至不尽然,是说耕地少了,不等于活不了了,因为“民劳则思”,可以通过尽心尽力,改变局面。包世臣更明白指出:“论者常日:生齿日益,而地不加多,是以民必穷困-非定论也。”[71]又说:“夫天下之土,养天下之人,至给也。人多则生者愈众,庶为富基,岂有反以致贫者。”[72]

很多事实证明清代农民在挖掘生产潜力上所作的努力。江苏常熟、昭文等县人稠地缺,那里市场经济发达,谋生之路多,“水乡农暇则操舟捕鱼;附郭农兼鬻蔬菜,织曲薄为业;傍山农则伐石担樵,皆不专仰食于田……为谋生之方不出一途也”[73]。福建安溪,是个山区小县,乾隆中期后,农民的种植选择有了新的扩大,“曩耕于田,今耕于山;曩种惟稻黍菽麦,今耕于山者若地瓜、若茶、若桐、若竹、若松杉,凡可日用者,不惮涉山巉岩、辟草莽,陂者平之,罅者塞之,计岁所人,以助衣食之不足”[74]。还有像湖南溆浦县,也是在乾隆时,农民于种“稻谷之外,杂粮、油、蜡之利资于山者,足佐稻谷之不逮”[75]。江西永丰县,以往“农人三时作苦,一时休息,今则无片刻之暇;曩多荒土,今则岭植山茶即木子、桐、杉、松、竹,洲种麦、麻、棉花、姜、蔗,皆物土之宜而布利者”[76]。陕西韩城县,以饶水产稻著称,乾隆后,有的地区中人之产田不足5亩,于是种麻枲、木棉,取其利二倍于稼禾,近山又收果木之利,并种蓝为淀,淀收则复以谷,谷收后复以麦,如此辛苦,唯求以巧种补缺[77]。有人批评某地区人们只怪生产条件不好,以致“室如悬磬”,实际是“男不桑麻,女不蚕织,俯仰无资,公私交逼,非天时之失收,乃农人之不力苦”[78]。

讲求精耕细作,不断加大对土地本身的投入,这在清代也很突出。道光时,河南辉县县令周际华在《劝农》文中谈及该县民食之艰辛,认为“生之者众,食之者寡”固然是其原因,但更重要的却是“以生之中,力不勤,粪亦不讲也”[79]。还有人针对直隶北境和山西的一些地方,亩收低下,提出此乃“沟洫不修,而号为农者,亦卤莽灭裂而不尽其道也”[80]。所以在当时,强调精耕多收,已成为上至朝廷、官府,下及一般士民劝农、兴农的一项重要内容。有言称:“广种薄收之说,真误人不浅,莫如少种勤耕,粪多二倍,其所获亦相当。”[81]又说:“凡治稻皆宜精,虽地宽之处,广种薄收者多耗本,又教惰,且不保岁。”[82]浙江常山知县孔毓玑,自以为曾“乡居谙熟农事”,特提出“农八条”,即:“农贵乎力勤”、“农贵乎粪多”、“农贵乎开塘”、“农贵乎置具”、“农贵乎通沟”、“农贵乎勤地力”、“农贵乎乘天时”和“农贵乎齐人力”。[83]应该说,这8条对增强农作内力,的确切中要点。更多农民是从生活实践中悟出其中的道理。直隶盐山县,“地阔而土疏,硗确斥卤,收入甚薄,地宽则种植贪多,而不务求精,碱汙之区,往往终世不粪其田。清末以来,地价骤昂,十倍于昔,而村氓有识者,渐易故辙,知粪溉鉏耨之不可以已。盖生齿日繁,宽地亦狭,则不得以人工补其缺陷”[84]。愈来愈严峻的生产条件,迫使农民改变传统的耕作方式,代之以精种、勤种,尽管生产投入加大了,却换来农业增产和传统观念的变化,这便是进步。

人口增加和家庭承种土地的不断被分割,同时也促进了一部分自耕农向半自耕农转化,有的则迁徙外地,另到土满人稀之区垦种立业,更有摆脱农耕而成为其他从业者。这是因为维持小农经济再生产,必须要有一定的土地数量为保证,当已有土地不足以养活家小、或维持规模生产时,便得通过另外途径来解决。譬如向地主租田以弥补缺额,便是最常见的一种。租佃意味着生产关系的改变,原本完全由自己支配的产品,必须分出一部分交给地主。一般说来,自有土地少,租田就要多些,反之就少。清代中期后半自耕农的大量增加,正是这种情况的反映。至农民移垦外地,情况也有不同,有的是佃田而耕,也有通过向官府承领,或以低价认买而成为自耕农。由于此类自耕农不断涌现,加上包括自耕农在内的小农与地主经济变动所具有的双向性质,即有上升,也有下降,从而使清代的自耕农始终能保持在一定的比例数上。而农民的非农民化,以及以雇工身份为人佣作,既保障了有地人家帮工的需要特别是农忙时期,同时也对维持小农规模生产起到积极的作用。清代江南地区之所以能在人口不断增加的条件下,仍长时保持“人耕十亩”的水平,其中的重要原因,就是此地市场经济发达,大小城镇星罗棋布,像磁铁一样吸引着农村富裕劳力离田另谋生计,而且即使在农村,也不是非得从事耕作才能生存。[85]有言:“江南地窄民稠,借工趁食,力田之家十不二三。”[86]此说虽似稍过,可着实说明从事农田劳力的大量减少,乃是不争的事实。他若湖北应城县,“石膏所产甲于天下,缒凿贩运,足赡数口,田赋中上,故人皆安土重迂”[87];湖南辰溪县,“山多田少,无田可耕之贫民所在多有,当农忙时为人雇工,犹可自食其力,及至秋后,无他艺业,往往多于铁矿处所开采,以此自赡”[88];还有像山西阳城县,“县居深山,民贫土瘠,稼穑尤难,非肩挑负贩,不足佐其耕获”等[89]。它们的表现情况各不一样,但归结都相类似,而且对保持农业生产活力和自耕农队伍的稳定是有利的。

清代农业生产的成就,首先表现在粮食生产有很大的提高。因为只有当人们不先饿饭尽管对很多贫苦农民来说,吃饱饭的标准不高,才能谈得上追求其他利益,如腾出一部分土地种植收益更高的经济作物,或挖池养鱼,饲养家畜、家禽。也才能出现大量农民向非农业行当转移,从而促进了清代经济的全面发展。在加速有清农业生产进步中,自耕农因其劳动积极性高,且有较大能力作资本投入而起着中坚作用。所谓“小户自耕己地,种少而常得丰收”[90],便是很好的证明。

注释:

1、2 故宫博物院明清档案部编:《清代档案史料丛编》第4辑,中华书局,1979年,第165页;《清圣祖实录》卷27,第9页。

3 康熙《栖霞县志·序》。

4 李光坡:《答曾邑侯问丁米均派书》,《清经世文编》卷30。

5 康熙《孝感县志》卷12。

6 光绪《镇安县乡土志》卷上。

7 光绪《孝义厅志》卷3。

8《清仁宗实录》卷61,第31页。

9 朱桂:《论南田山开垦状》,《清经世文编》卷34。

10《清圣祖实录》卷28,第15页。

11《清圣祖实录》卷32,第4页。

12 郭松义:《清初的更名田》,《清史论丛》第8辑,中华书局,1991年。又,按照明藩府所在,尚缺四川、江西两省田数,另如直隶,因清初很多旧明中官勋戚庄田被占成为旗地,再加战乱后经界变动,各地民藩田土错杂等,使更名田数较实际藩田数少了很多。

13《清世祖实录》卷50,第7页。

14 白潢:康熙《西江志》卷28。

15 尹继善:乾隆《江南通志》卷68。

16 高维岳:光绪《绥德州志》卷3;刘士先:同治《麻阳县志》卷6;李光昭:乾隆《东安县志》卷6。

17 雍正《大清会典》卷26;乾隆《大清会典》卷10;《清朝文献通考》卷10。

18 王毓铨等:《中国屯垦史》下册,第165页,农业出版社,1991年。

19《户部漕运全书》卷35;咸丰《户部则例》卷22。

20《齐民四术》卷10,《郡县戎政》,中华书局,2001年,第344页。

21《续清朝文献通考》卷15。

22《八旗通志初集》卷18,东北师范大学出版社,1985年,第318页。

23《清高宗实录》卷557,第6页。

24 赫泰:《复原产筹新垦疏》,《清经世文编》卷35。

25 光绪《大清会典事例》卷1118,第15页。

26《明清时代封建土地关系的松懈》,中国社会科学出版社,1993年,第8l页。

27《清圣祖实录》卷215,第4页。

28《大义觉迷录》,《清史资料》第4辑,中华书局,1983年,第31页。

29 杨锡绂:《陈明米贵之由疏》,《皇朝经世文编》卷39。

30 根据《明清时代封建土地关系的松懈》第79页表格归类计算所得。

31秦晖、苏文:《田园诗与狂想曲——关中模式与前近代社会的再认识》,中央编译出版社,1996年,第80页。对于“关中模式”的结论,最近曾有学者提出质疑,但较之北方的有些省份,自耕农数仍相对偏高。

32《雍正朱批谕旨》陕西兰州按察使李元英奏。

33《清圣祖实录》卷213,第3页。

34《宫中档雍正朝奏折》第2l辑,第103页。

35王毓铨:《“中国历史上农民的身份”写作提纲》,《莱芜集》,中华书局,1983年,第363页。

36 李兆洛:《祝君赓扬家传》,《养一斋文集》卷14。

37 乾隆《汤溪县志》卷1。

38 光绪《霍山县志》卷2。

39 光绪《庐江县志》卷14。

40 嘉庆《什邡县志》卷7。

41 冯和法:《中国农村经济资料》,上海黎明书局,1935年,第856~857页。

42 民国《重修广元县志稿》四编15卷。

43 康熙初年江苏长洲三册鱼鳞簿所见》,《中国经济史研究》1988年第4期。

44 转引自章有义编:《中国近代农业史资料》第3辑,三联书店,1957年,第279~730 页。

45 《敬陈农桑四事疏》,《尹少宰奏议》卷3。

46 参见李伯重:《“人耕十亩”与明清江南农民的经营规模》,载《多视角看江南经济史》,三联书店,2003年。

47 方行:《正确评价清代的农业经济》,《中国封建经济论稿》,商务印书馆,2004年。

48 顺治《临颍县志》卷3。

49 “乾隆初西安巡抚崔纪强民凿井史料”,《历史档案》1996年第4期。

50 朱云锦:《豫乘识小录》卷上;光绪《南阳县志》卷9。

51 康熙《城固县志》卷2;乾隆《嵩县志》卷14。

52 杨宾:《柳边纪略》卷3,《辽海丛书》本

53 参见《奉天全省农业调查书》第l期,第1册。

54 《陈确集》,《投当事揭》,中华书局,1979年,第366页。

55 同治《醴陵县志》卷1。

56 道光《玉山县志》卷11。

57 傅鼐:《禀办均田屯守酌议章程三十四条并请折》,载但良湘《湖南苗防屯政考》卷6。

58 董鸿勋:宣统《永绥厅志》卷23,《高登云传》。

59 《蠲免事宜疏》,《孙文定公奏疏》卷8。

60 乾隆《直隶易州志》卷10;《清代地租剥削形态》第101页,中华书局,1982年。又,有关直隶地区的亩产,可参见郭松义《清代北方旱作区的粮食生产》,《中国经济史研究》1995年第1期。

61 道光《河内县志》卷12。

62 乾隆《续耀州志》卷4。

63 《大清律例通考校注》,中国政法大学出版社,1992年,第418页。

64 由分家导致家庭规模细小化的,可参见郭松义《清代小农家庭规模的考察》第三部分,载《中国社会经济史论丛——吴承明教授90华诞纪念文集》,中国社会科学出版社,2006年。

65 乾隆《巴县志》卷10。

66 黄印:《锡金识小录》卷1,《风俗之变迁》。

67 嘉庆《湘潭县志》卷11;吕肃高:乾隆《长沙府志》卷22。

68 《清高宗实录》卷175,第19页。

69 参见严中平主编:《中国近代经济史》下册,人民出版社,1989年,第82l一835页。

70 《供冀小言·食力》,见《修本堂丛书》。

71 《包世臣全集·小倦游阁集》,黄山书社,1991年,第188页。

72 包世臣:《齐民四术》,中华书局,2001年,第56页。

73 光绪《常昭合志稿》卷6。

74 乾隆《安溪县志》卷4。

75 乾隆《溆浦县志》卷7。

76 同治《永丰县志》卷5。

77 乾隆《韩城县志》卷3。

78 乾隆《淮安府志》卷15。

79 道光《辉县志》卷17。

80 任启运:《请安流民兴水利疏》,《皇朝经世文编》卷43。

81 丁宜曾:《农圃便览》第12页,中华书局,1957年。

82 包世臣:《齐民四术》第14页,中华书局,2001年。

83 雍正《常山县志》卷11。

84 民国五年《盐山新志》卷25。

85 参见李伯重:《“人耕十亩”与明清江南农民的经营规模》。

86 《清高宗实录》卷311,第29页。

87 光绪《应城县志》卷1。

88 道光《辰溪县志》卷2l。

89 同治《阳城县志》卷5。

90 尹会一:《敬陈农桑四事疏》,《尹少宰奏议》卷3。

原载《清史论丛》2009年号