清初的更名田

康熙八年(1669),清朝政府颁诏实行更名田,这是康熙帝亲政后所进行的政治调整中陆续颁行的重要法令之一[1]。对于清初的更名田,史学界历来都颇多颂扬,认为它对重建封建经济、恢复和发展生产起了积极的作用,有人并确认这是明末农民战争的伟大成果之一。但也有学者提出了相反的看法,认为早在更名田前,清朝政府已将其中的大部分土地变价召佃,而这乃是对明末农民起义成果的一种反动。更名田后,无论在土地所有权方面,或是在租额负担上,都没有因此发生很大的变化,所以不能评价过高。究竟怎样看待清初的更名田呢?我认为仅仅凭借诏令本身进行推断是不够的,必须对更名田以前,以及诏令颁布后的具体实施情况,联系起来作全面考察,才能得出较比符合实情的结论。多年来,我对更名田一直怀有兴趣,并积累了若干资料,下面仅就此略作叙述,作为参加对这个问题的讨论。

一、顺治初年清廷对待明朝宗室和明藩宫勋田产的政策

在讨论更名田本题以前,先得明确一下什么叫做更名田?据光绪《会典事例》记载: “国初以明代各藩所占之田归民垦种,曰更名田。”乾隆帝也对更名田有所解释: “前明废藩更名地一项,在当日为藩封之产,不纳课粮,召人承种输租,各佃止更姓名,无庸过割,谓之更名地。”[2]康熙初曾在直隶、山东等地做过州县官的黄六鸿说的更具体一些:“明各省册建藩封,置有王庄、畿辅皇庄、官庄,以及勋戚赐田等项。至本朝,近畿地土分圈八旗,其畿南与属他省者俱招民佃种。自康熙八年间,易为更名地,另条刊人全书,粮照全书征收。”[3]依照上述所言,所谓“更名田”,就是指原明朝皇室宗亲等占有的大批田地产业[4],康熙八年起改归百姓垦种,并编人赋役全书,由各所在州县征收粮租的那一部分田土。

清朝政府自顺治元年(1644)进关起,到康熙八年颁诏实行“更名田”,当中经历了25年。在这25年间,他们在对原明皇室宗亲田土的处置上,是有一个发展变化过程的。

诚如所知,清军是打着替明朝官民“复君父之仇”的旗号进关的。为了减少政治和军事上的阻力,更快地从大顺农民政权手中夺得中原地区的统治,清朝统治者不但对汉族地主阶级和旧明官员极尽拉拢之能事,对于明朝的皇室宗亲,也做出了种种姿态。顺治元年五月,当摄政王多尔衮刚刚进抵北京,便宣布:“至朱姓各王归顺者,亦不夺其王爵,仍加恩养。”[5]七月,因锦衣卫官舍李谏善启进自置庄田,又下令旨:“故明勋戚赡田己业俱准照旧,乃朝廷特恩,不许官吏侵渔、土豪占种,各勋卫官舍亦须仰体,毋得滋事扰民。”[6]

尽管如此,由于朝代已变,特别当时的情况十分复杂,清朝政府所作的许诺,实际上没有能真正付诸实施。明荣昌大长公主向清廷所上的两份揭帖,就是很好的说明。这位公主在直隶的顺天、保定、河间三府所属州县,共拥有赐田及自置地3700余顷,农民军的进抵,使她“惨罹寇祸”,五个儿子中,“三子遭刃,夭亡一人,止存一子十三孙”。清军到达北京不久,她就得悉了多尔衮优礼故明宗亲的令旨,这使她深感鼓舞,于是一面具启清廷要求“安置”,同时差遣家人往武清等县催收“赡银”。可是接连出现的却是,她“都中大房十余所俱遵旨腾与大兵居趾”,自己及家口先被迁于“固安荒村族人之家”,后又迁于“县南之荆垡”。所属赐田和自置地,亦因圈地“有丈给官兵者,有补给民间者”,“转眼则无赡口矣”。至于催收“赡银”,其结果更出她意料之外,佃户们不但“恃强不与”,反而被告到户部和道台衙门。昔日受人奉承,不可一世的金枝玉叶,竟落得哀哀无告,“朝夕嗷嗷”之中了[7]。

其实就在这位荣昌大长公主具启前不久,清朝政府对原来所下的优待故明宗室的令旨,已有所修改。就在顺治元年底,清廷下令圈地,其中指出:凡“明国皇亲驸马、公、侯、伯、太监等死于寇乱”的“无主田地”,或“本主尚存,或本主已死而子弟存者,量口给与,其余田地,尽行分给东来诸王勋臣兵丁人等。”[8]接着次年初更进一步指出,若“故明赏赉勋戚庄地及民间无主荒田,悉令输官,酌行分拨”[9]。荣昌大长公主所属田土的被圈丈,正是圈地令的结果。

在此以后,由于清军已基本击垮李白成领导的农民军主力,开始向南方进军,把福王等南明政权作为重要的打击目标。表现对朱姓宗亲的政策,也有某些新的变化。顺治二年(1645)闰六月,清廷下谕:凡明朝宗室进举出仕者,“俱著解任,其考取举贡生员永行停止,使为太平之民。”[10]对于他们所拥有的田产,也作了新的规定:“明朝宗室故绝者,产业人官;见在者,分别等次,酌给赡田,人民册内。”[11]

所谓“酌给赡田”,这是一句很笼统的说法,各地在执行时,也不完全一致。顺治二年十二月,陕甘巡按魏琯在给朝廷的一份揭帖中提到“山东诸藩奉有十分留二之旨”,即准将田产中的十分之二留下作为“赡养”之用,其余十分之八收归官府。山西的做法是“亲王岁禄五百两,二字王四百两,镇、辅国将军以次有差,中尉及有无名封,皆得与地二日”[12]。为此,魏琯请求对陕西原肃藩家属亦照山东之例,“以其地准作留二之数,令其承佃糊口”[13]。但没有得到清廷的答复。

当时,朝廷内外不断有人对明藩田土提出处置办法。顺治三年(1646)初,兵科给事中李运长在谈到拨补畿辅田地时指出,要“先将故明勋戚内监皇庄、军屯补与贫民”[14]。实际上就是把明藩田土改作民地拨补州县百姓。监察御史马兆奎认为:明“王田有官租,有养赡,有新例,有鸡鹅食之烦,不得与民田一视同仁”,“不惟非理也,亦非法也”,应“亟为归并民田者也。”他建议“请凡坐落在州者归并与州,坐落在县者归并与县,照民田则例一并收征,庶见普天率土之义,无恩德不均之叹”[15]。陕西三边总督孟乔芳,因为兵饷不继,甚至要求把该省原有秦、韩、庆、肃各藩,以及西宁侯、伏羌伯等所属田庄, “每年应征租课”,“尽数报出,各就近补充军饷之用”[16]。

各级官员的意见加速了清廷的决断,顺治三年四月谕户部:“各省前朝宗室禄田钱粮,与民田一体起科,造册报部。其宗室名色概行革除,犯法者与小民一体治罪。”[17]接着四年(1647)七月,又同意户部奏请的“故明勋戚田地赏赉及私占者俱应人官,自置者仍给本人赡养,与民一体纳赋”[18]。清朝政府从其进关之初许诺保留明宗室勋戚故有特权,到顺治四年七月采取全部剥夺的政策,这中间的变化,固然与当时的政治军事形势的发展有一定关系,但从清朝统治者本身而言,它一开始就并不打算想真正去实现自己的许诺,因为任何一个稍微明智的统治者都会知道,它不可能把本来已属敝政、并为广大百姓深恶痛绝、起来打倒的东西,再重新扶植起来,作为包袱担在肩头上。何况这个包袱对于清朝统治者来说,已经毫无利用之处了。顺治四年以后,这些明王朝的宗亲勋贵,连名义上仅存的特权都被扫除,从此,他们必须向新朝应差纳赋,与一般齐民百姓列于同等了。

二、佃逃地荒、土地占有关系混乱

清朝政府明令剥夺故明宗室勋戚的赐拨田产,这在很大程度上是从法理上说的,也就是清朝政权不再承认其拥有田产的合法牲,把原来封建国家赏赐给他们的田土(实际上就是赋税或地租的转让)再重新收归国家。其实早在此以前,农民起义的狂飙已经狠狠地打击了这些平日骑在农民头上作威作福的明朝宗室勋戚,用暴力剥夺了他们的田土和财产。清军进关所发生的改朝换代的变化,则又在很大程度上加速了明藩庄田的瓦解。那么这些昔日的“皇庄”、“王庄”上的田土,究竟处向何在呢?根据清初的资料记载,大体有如下几种情况。

(一)农民占种

土地问题是明末农民起义的重要原因之一,明朝政府掠夺民地建立“皇庄”、“王庄”,以及王公勋贵们的种种强横行为,更夠广大农民所深恶痛绝。当时在各地建藩的28个王府中,直接遭到农民军摧毁的就有秦、韩、瑞、肃、福、崇、代、晋、楚、岷、襄、桂、蜀等十几个,其余也都不同程度地受到打击。由于王公勋戚势力的被铲除或被削弱,农民,其中很多是原种佃农?就直接占有了这批土地,不再向他们缴租应差。山西大同府的朱姓宗室在经过大顺农民军搜索镇压后,“宗之房屋尽为贼居,地土庄窝无一不为贼据”,农民军撤退后,这部分房地虽然随即被滑大同总兵官姜瓖“厚赏”给“从军效力有功将佐”,但仍有.故宗空房共一千六十所,地一千三百七十余顷,大小窝庄五十八处”,等待“召人住种”[19]。前引荣昌大长公主揭帖中,谈到她差家人刘良训前往武清县庄地催收“赡银”,为佃户羞辱,“恃强不与”,实际上也是占种的一种形式。山东青州府,“系前朝宗室衡王所封地面”,尽管大顺农民军的兵锋没有直接指到那里,但威势所至,再加上当地农民纷纷起事,于是“仆佃多已离心,旗校亦鲜听命”,“置禄粮庄田于度外,故有司不为追征,仆佃悉行侵欺”[20]。德、鲁二藩在郓城县的“庄田”,原来都是夺取百姓“产业”建立的,庄头、小甲以及佃户们,趁着二藩逃亡倒台的机会,也乘机收回了土地[21]。

在山东曲阜孑乙府档案中,也保留了不少有关农民占地的资料。当然,孔府在清朝的境遇和其他明藩勋贵有所不同,但他们均属明朝荫庇下的贵族地主,在明末都受到农民起义的打击。所以,就在明清动乱之际,很多平时备受孔府欺压的农民也纷纷起来占据田地,或抗缴租粮。孔府在顺天府武清县境置有庄田一处,计174顷,历来委托“戚畹周鉴代为征租”,李白成攻人北京,周鉴遭到镇压,田地就为佃户张九荣等收归[22]。又如直隶长垣县北学堂岗的5顷43亩祭田,也是“明季兵荒世乱,孔氏逃亡,遗地荒芜,无人管理,尽被民间侵占为业”[23]。至于它在邹县峄山大通岩的百余亩祭田,白天启二年(1622)徐鸿儒起义,到崇祯十四年(1641)“土寇占山”,随着孔府权势的消长,农民曾几次夺回这片土地[24]。

(二)地方势豪侵占

由于明代的“皇庄”、 “王庄”,不少都是州县中的膏腴之地[25],所以也为地方势豪所垂涎。特别人清以后,农民起义遭到镇压,而昔日的王公勋戚又都失势倒台,这就给他们的隐占兼并提供了绝好机会。当时不少官员在奏疏中,都提到地方势豪侵占藩田的事实。顺治十年(1653),户部尚书噶洪达说:“臣计五省中[26],明宗王府不下数十处,其原封之田及各私置庄田,俱散在各州县,又有叛贼逃宦遗下田宅产业,俱有册籍可查,数年来半为土豪武弁侵占。”[27]十三年,户部尚书孙廷铨又特别指出:“各处王田甚多,租种之利无几,况为豪强侵占,以熟作荒。”[28]十八年户部尚书阿思哈在谈到山东明藩田产时也言:“东省藩产甚多,半被势豪隐占。”[29]

有关地方势豪侵占藩田的具体例子,也可列举不少。河南省柘城县原有民地371顷,明成化二年被圈为崇王赡田,建为西厂。清初清理废藩田产,就被该厂绅衿“款隐”131顷,并串通官府强行将缺额钱粮银716两,“飞撒”于邻近的另一个原崇王庄田李原厂地亩之内,结果造成长期纠纷[30]。直隶东光县“有劣衿某”,他“平日把持衙门,包揽赋税”,同时也大肆侵占明藩田地.康熙初,清廷实行“更名田”,“其本邑更名地粮花户半归劣手,而劣之更名粮独多”,成为东光县的重要富户[31]。

曲阜孔府在被清廷重新确立为衍圣公后,也侵占了不少藩产,据它自己承认的就有东平州德藩籽粒地93顷余[32],滋阳县鲁王庄地三十余顷[33],阳谷县废藩籽粒地2顷43亩9分[34],郓城县“认种王田地一顷五十小亩”[35]。此外,在曲阜、邹县等县,还各“认种王田”多处[36],在濮州,又接受李进禄投呈的德王籽粒地若干。康熙七年(1668),孔府应官府要求,专门向曲阜及周围各邑族人发出信票,令“遍查族人所认王田,各开地数,仍令各户头自举,各县并无欺隐甘结一纸,报府汇查明白”[37],然后再由孔府“移结兖州府转报”[38]。在孔府档案中,我们同时看到其他绅衿豪强霸占藩产的事实。如滋阳县就有生员罗籍占据“已故镇国将军桂岩庄宅一处,膏地四顷五十亩”,又,儒学增广生某“欺隐王产六十余亩,宅基二处,瓦房十八间”[39],等等。

明代的藩产,都是通过一些具体管役人员如承应、庄头、校尉、中军、旗鼓等来经理田产、催收租粮的,他们不但对藩产的情况了如指掌,有的本身就是地方的豪强土棍。清初封建国家在清查藩产中,常常需要仰仗他的指认举报[40]。这些中军、旗鼓、庄头等,便趁着混乱,借机进行侵占。山东滋阳县高吴桥的一处鲁藩庄地,清初就是先由一个姓危的旗鼓认种的[41]。清朝政府在清查活动中,经常提到要注意“中军旗鼓等官”的“隐占”[42],其道理也就在此。

为了抢夺藩产,势豪间还常常酿起讼案。前面提到被危旗鼓认种的高吴桥鲁王庄田,因危“节年逋欠”,为官府勒令“即行退出”,但随即又为“土豪高恺等”占有。与此同时,还有些人像生员郭壮图、罗籍,儒学增广生郭嘉等,也在觊觎这块肥肉。高见无法独霸,转而投献于孔府门下,从而又发生孔府和郭、罗的争讼,结果郭、罗败诉,高吴桥庄地全部落人孔府之口[43]。

山东邹县窝里村故阳信王府一处藩产的争端也很典型。这批田产总共约20余顷,”大变之后,尽皆荒芜”。顺治十年(1653),有个叫徐擎的地主首先认垦荒地5顷,接着第二年,这批藩产又为孔府近亲、著名的《桃花扇》作者孔尚任所相中,“全庄尽认”,结果“两家构讼”,官府因畏惧孔家势力,明知徐擎认垦在前,却“尽断于任”。但此事后来一直反复不停,直到康熙中还有人在兴起争讼[44]。类似这样的争端,不只限于山东。像湖南“明废藩庄地”,即因“势豪侵占,叠告不休”而“难于清核”[45]。顺治末,一位官员在谈到河南废藩田产时,特别指出。内多豪强占种,流弊相仍,牢不可破”[46],可见情况也是相当严重的。

(三)“佃逃地荒”,形成弃田

从明末直至清初,由于几十年的长期战乱,农民中有的死于战火灾祸,更多的则因家室被毁或其他原因,无法继续生产而被迫逃亡。很多明藩庄田亦因此大片大片的荒弃了。顺治九年(1652)二月,山西汾阳、平遥、孝义三县乡民在向清廷所上的一份揭帖中,谈到藩田荒芜情况时说:“窃惟汾郡旧有明封庆成、永和二王,额赐王田召佃输租以赡禄养”,明末“遭流贼蹂躏,王师恢复之后,白骨如山,青磷遍野,城中房舍焚毁殆尽,即求当日原契亦多失落无存,承业原人十死八九,乡田荒芜无人承种,原日佃丁或杀或逃,即多方招徕,百无一二。”[47]山东青、莱二府有“衡废藩胭粉地亩二千七百六十五顷四十三亩二分”,“内旧熟地四百五十三顷五十亩”,百分之八十以上的土地都荒芜了[48]。河南是明藩庄田最集中的省份,但也是遭受战乱最严重的省份之一。人清后,庄田荒弃,“版图散失,为数益复难清”[49]。

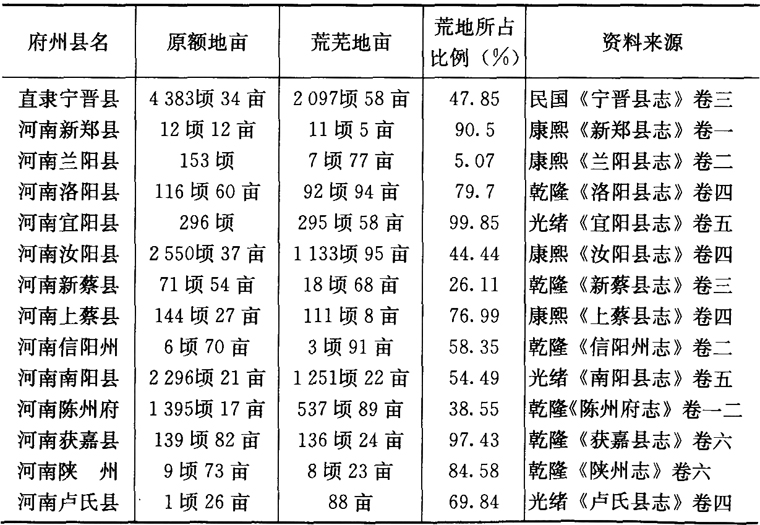

下面我们根据部分地方志的记载,考察一下清初明藩田地的抛荒情况。

(续)

上面列举的只不过是故明宗亲勋戚庄田中极少的一部分,根据的都是顺治或康熙初年(主要是康熙八年所报的更名田数)的册载数。在总共19380余顷废藩田土中,成熟地亩只有2282顷零,其余17098零全都荒芜缺垦,荒地的比例竟达到88.22%。具体到各个州县的情况,荒田比例最高的像河南宜阳县,达到99.85%,可以说全都成了荒地,其次像获嘉县、新郑县、山西繁峙县、湖北枣阳县等,也各都超过90%以上。山东滕县和昌邑县,顺治初年亦属全荒,只是经过后来的招垦和清理,到顺治末康熙初,才分别下降到40%和37.82[50]。荒地率最低的是河南兰阳县,只有5.07%,但这样的例子实在太少了,一般至少也在25%到40%之间,而这在当时都算是上等好情况了。由此可见,当时明藩田地抛荒之严重(其中不排斥有以熟为荒之弊)。

(四)满洲贵族、八旗官兵的圈占,以及地方官吏兵丁的侵期

满洲贵族和八旗官兵圈占土地,虽只限于畿辅各府州县,但这些地区正是明朝皇庄、官庄及各种养赡田、香火地集中的区所,所以数额也是不少的。顺天府属的东安县(今安次县),是个并不很大的县份,其中属于明皇宗亲勋贵的田庄就有未央宫田319顷87亩,指挥李伟田85顷35亩,永清公主田87顷89亩,永安公主田(后改仁孝宫田)97顷3亩,恭圣夫人田55顷87亩,英国公田13顷67亩,镇远侯田2顷40亩,大宁侯田11顷,安平伯田27顷工6亩,惠安伯田62页1亩,嘉祥公主田221顷30亩,顺义府仪宾田58顷,锦衣卫指挥田6顷,隆善护国寺田工顷84亩,以及马房地、草场地260顷10亩,等等,总计达1309顷85亩[51]。又如保定府定兴县,仅明万历九年(1581)“丈明归并有司带征类解籽粒”的各色庄田,就有941顷65亩[52]。上述数字都是后来清人的记载,显然很不完全。

在清初的圈地中,凡所涉及州县的明宗亲贵戚庄田,除了少数实在不堪耕种的茅碱沙砾之地外,几乎全被圈占了。顺治十七年(1660)正月,顺天巡抚祖重光为清查明季藩产事上疏朝廷说: “直隶旧无藩封,所管宫勋叛逆等产,率多圈拨,所存无几。”[53]祖所说的,就是当时的实际情况。

除了畿辅地区以外,山西的太原、阳曲、忻州等州县,也有一部分明藩田地为满兵圈占,或以明藩田地拨补被圈民地。顺治十三年(1656),山西巡抚白如梅在一个题本中谈到此种情况:“(顺治)八、九、十年间,拨发满兵在晋省住种,圈过阳曲、太原、忻州三处民间地土,俱于王田并绝宗地内照亩兑还。”[54]据《山西通志》记载,这些被圈或兑还的明藩田土,总共为568顷68亩零。

类似山西这样用明藩庄田顶补原来所圈田地的例子,还见于曲阜孔府。孔府在顺天府的漷县、香河、武清、东安、宝坻等县,原有庄地372顷91亩零[55],清初圈地中,被丈占73顷,后来在孔府的请讨下,清廷同意以山东“德、鲁二藩庄地照数补给”[56]。这部分藩庄就坐落在该省的滋阳、东平、曲阜三县。

在明藩庄田中,云南沐府田地数额也是很大的,据王毓铨先生《明黔国公沐氏庄田考》一文的估算,这批庄田当在万顷以上,占当时全省在册田土总额的三分之一[57]。顺治十七年正月,平西王吴三桂受命镇守云南。五月,他便以“云南地方荒残,米价腾贵,家口无资”为理由,要求拨给“故明国公沐天波庄田”,清廷同意了吴的请求,其分拨的原则是“给壮丁二千人,……每丁给地五日”[58],共约700顷[59]。另外剩余的庄田,康熙六年(1667),经清廷诏准,在云南各属实行圈地,于是亦先后为三桂兵丁所占有[60]。

至于一般清朝官员兵弁在各地仗势欺隐明藩田地,当然也不在少数。顺治十七年,山东各属向朝廷上报清理明藩田产的情况,发现在不少州县中,都有营官、吏胥隐占藩产的事例[61],又如前面曾经提到的,在山西大同一带,有相当部分的明藩田产,被镇守该处的总兵官姜瓖,分配给“从军效力有功将佐”[62]。这都是很好的说明。

以上,我们就清初的明藩田土,一共谈了四种情况,虽然其中很多都属顺治期间发生的事,有的还在康熙初年。但我们还是可以看到,随着明朝统治的崩溃,以及明清的社会更替,这些昔日的勋贵们的田产,除了因战乱大片荒废以外,在土地占有关系方面,已是混乱不堪了。

三、清理废藩宫勋田产,实行“变价”、“召佃”

由于清初明藩庄田的大片荒芜和土地占有关系的混乱,所以当清朝政府诏令将其赡田收归官府所有以后,接下来要做的,就是彻底清理这部分田土。当时的清理内容大体包括:①田土数额,坐落处所,荒熟情况;②原地系钦赐,或是自置;③土地的租课内容和租课量。然后根据情况,或采取变价处理,或实行粮租兼收。

(一)清理废藩宫勋田产

按照明代的定制,凡朝廷拨赐给各王公勋贵田土,“例不载有司册籍”。清初,“藩府册籍又经兵火无存”,加上“势豪强占,官役侵隐”[63],这就给清理工作带来了很大的困难。顺治十七年(1660),河南汝宁府知府金镇在《条议汝南利弊十事》中,就比较具体地谈到此种情况:“窃照废藩崇府并福、瑞、周三府,内那、外郡,钦赐、自置等田,及房屋山场园湖等项,自经流寇蹂躪,案卷煨烬,原无存留底册,即大部亦无前朝给赐数目。鼎革之初,止就各属开报,而各属所凭者乃积年庄头、校书举报,……迄今十七年来尚无定议。……至代征外郡柘城、鹿邑、永城、宁陵、陈州、商水、项城七庄,……彼以汝宁征解钱粮,凡地亩之多寡,开垦之有无,付之不问,即经职四处檄催,从无一字回报。本府以地在外郡,鞭长不及,亦惟向二三庄头、校书取结了事,且内多豪强占种,流弊相仍,牢不可破,纵职委官稽查,全不经意,是其欺隐难清,更甚于内郡也。”[64]汝宁府从顺治初年开始清理藩产,到顺治末,一共17年,就因凭证不足,再加上有人刻意强占欺隐,以及隔属府县的敷衍推诿,所以始终没有确实头绪。

明藩田地本身来源的复杂,也增加了清理的难度。“废藩田产有赐田,有自置田,有投靠田最多”[65]。赐田就是钦赐田,清朝政府常常混称赡田。按照明朝政府开初的规定,钦赐田土多由封建国家控制的官地拨给,也有给予草场牧地,或河滩湖滩等废壤,令其招佃开垦的。明朝政府在拨赐土地的同时,也就把它的租税权一并赐予了。所以在钦赐土地的地租中,包含了租和税的双重内容。清朝政府诏令清理明藩田产,并令各地方有司编人《赋役全书》实际上也就把原来赐予的租税权,重新收归封建国家所有。但是,由于明朝的藩封不断增多,而王公勋戚的奏讨请乞又没有底止,于是钦赐田土也逐渐侵及民地,甚至公然进行搜括以充王田的。像湖广的不少“王田”,就属“有无田原于民地內圈拨以充王膳者”[66]。这些土地往往既要无端的向王府缴租,同时原来封建国家的粮差关系仍维持不变。其耕者变成既是王公的佃户、又是封建国家子民的双重统属关系。清朝政府废除明藩名色,解除了这些承种者的主佃关系,原规定缴纳的藩府籽粒,理所当然地应属废弃之列.正如山东郓城县民“唐如柏等供称:德、鲁藩产虽系钦赐,实是小的祖业地,小的们种地纳粮以供藩府禄粮,如今藩府废了,到底还是小的产业,与那钦赐房屋并自置藩产不同”[67]。可是清朝政府为了租赋并收,常常借口“隐占”,予以清查,这当然增加了问题的复杂性。

自置田土按规定,“仍给本人赡养,按民田一律起科,造册报部”。但在明末清初的战乱中,由于不少王公勋戚遭到镇压,或因畏惧清兵而逃往他乡,对此,清朝政府也一律归于清理之列。河南开封府所属的祥符、陈留等18州县的原明藩“自置民田房屋”,就因此“纳租变价”[68]。顺治十三年(1656),在湖广地区查出的“废王宗自置田地五百一十八顷四十亩,内除奉文给还散宗并荒芜外”,其余“估过成熟并新垦田地共三百零二顷二十二亩二分三厘零”,亦属于“估价”清理的对象[69]。

投靠田也称投献地,是清理明藩田产中最麻烦的一部分。投靠田原来均属民地。他们把土地投献藩府,有的固然是一般农民,因为躲避差徭而被迫献上的。但也有不少,本来就是地方豪强,他们是要借助藩府的权势才这样做的。这些地方豪强,为了取得藩府的信任或好感,甚至连同其他人的田土,一并进行投献。这些投靠田,有的被混入钦赐土地,有的则成为藩府的自置庄田。

明朝灭亡,藩府倒台后,不少投靠者收回了土地的所有权,有的干脆不承认原属藩产,从而引起很多纠葛。顺治八年(1651),户科给事中陈协在题本中就谈到了这个问题:“明朝王府俱有赡田,皆取之州县中之极膏腴田地,兼以奸民躲重投轻,往往投献,其粮丁差徭,轻于民地百倍。自我朝定鼎以来,革除王府,……与民田一体起科,……熟知弊窦多端,欺隐最大。”[70]有的还因为当时隔属投献,清理时,为了租粮归属问题而引起争端。江南亳州与河南鹿邑县,在投献地归属上的矛盾,可算最典型的了。亳州原有州地573顷,明成化时,被当地“棍徒”秦宗、张永投献河南王府。清初清理藩产,就把这部分土地的租赋归人河南鹿邑县缴纳,亳州官民不服,经过重断,追归江南。但毫州却乘机又“于疏内投献地外鹿邑厂地人丁”,约“王厂赡田一千七百六顷零”,“一概强占强拿,逼人亳里当差,且指定地粮则次”,造成“一地两隶版籍,一民即两应差徭”,从而又引起了鹿邑县官民的上控[71]。这样来回争控,使清朝政府疲于奔命,难以应付。

除此而外,明代以来民藩之间的土地典当买卖,也是清理工作中的一大难题。山西汾州府百姓写的一分揭帖中说:“有明封庆成、永和二王,额赐王田,召佃输租,以赡禄养,岂知世代绵邈;宗派繁衍,间多兴废,一概产业与民交易,有散宗因贫而受价出卖与民间者,有民产遇急而半估轻价质当与宗室者,更有宗室典贷民间房地原非宗产者。此皆缓急相济,传买活业,习以为常,非尽为宗室也。”[72]当时汾州官府曾一度采取“宗室不论存亡,房地不论典买,凡沾与宗姓干涉者,一概断令人官”[73]的办法,结果曾引起很大的混乱。又如山东滋阳县附学生员孔贞琦,在明未曾用价银38两, “买到庶宗朱九[缺]段,一顷五十二亩,……过割甚明”,清初“被经承那移顶替作为王庄”,报与官。府[74],也造成官民之间的许多纠纷。

其实,在清理明藩田产中,造成进展迟缓的根本原因,还是清朝政府所采取的“变价”或粮租并征(即召佃)的政策。

(二)明藩田产的变价

清朝政府实行变价政策的依据,是因为明藩田产本来均属官田,或为封建国家所有的未垦地。清朝政府将其收回后,编人《赋役全书》,以民田形式交与原来的管业者或承种人所有,理应适当征收价银。至于明藩自置田产变价,则是作为与“叛逆产业”归为一类,近似“没官田”来处理的。

清朝政府所以急于把明藩田产变价处理,与当时的财政极度困难也有重要关系。特别是顺治四、五年以后,随着战争持续进行,而作为政府收入主要来源的地丁课税,又因人户逃散、田土大片荒芜无法足额,造成“一岁所人,不足一岁之出”的严峻局面[75]。据顺治九年(1652)给事中刘余谟奏报,当时每年的钱粮收入是14859000余两,出数15734000余两,不敷银875000两[76]。顺治十二、十三年间,岁人虽稍有增加,达到1800多万两,出数却同时跳跃到2260余万两,“出浮于人者四百四十七万有奇”[77]。到了顺治末年, “人不敷出”竟剧增至700余万两[78]。财政绌支的不断增加,迫使清朝统治者寻找财源,抵补缺额,将“明藩田产变价”的做法,就是这样提出来的。

实行明藩田产变价,最早开始于顺治三、四年间[79],也就是清朝政府决定将废藩赡田收归官有的同时或稍后。以后,随着封建国家财政困难的加深,变价之令也愈益严急。特别顺治十二(1655)、十三年间,户部连续行文各省,要求清查藩田,并实行变价。具体内容包括:要见某藩某产坐落某州县地土若干,房屋园地等若干,……以前估变数,曾经何官确估变过价银?见今存贮何处?见在承种是何姓名?等等。顺治十三年五月,又谕令各省必须按照户部规定, “限文到三月内造册汇报”, “如过限不报”,即由户部“指参处治”[80]。变价银两也一增再增。清朝初年,各地由于历经战乱,到处都是“土满人稀”,像江西,“逃宗逆宦,畏罪抛乡,佃不敢承,官难召种”, “有田久与无田同矣”[81]。湖南“即以田让人,听其认恳(垦)纳粮,犹有称艰不为者”[82]。根据当时具体条件,地方官府为了便于百姓完纳,变价银两一般规定的都较偏低,像河南,“每亩估价止一钱或五分不等”,江西“上等熟田估价仅止一两”[83]。但清廷为了增加收入“以佐军需”,常借口地方州县变价太廉,一再严斥“驳增”。

有关清朝政府增加变价银两事例还是很多的。河南祥符县,“原有明戚畹张国纪钦赐护坟好地十六顷,沙地十六顷六十三亩零”,顺治九年“奉文变价”,原定“好地每亩估银九分,沙地每亩估银四分五厘”。十年,“好地每亩增银一钱六分,沙地每亩增银一分五厘”,每亩的实际价银分别为2钱5分和6分。封丘县的例子更加突出。该县亦有“张国纪护坟地三十二顷六十三亩零,好地七顷”,顺治九年“奉文估变”,“每亩银八分,因价廉驳增,复增银一钱二分”。顺治十一年又“奉文增价,知县余缙每亩增银二分”,但仍遭驳斥,结果“每亩又增银三分”。三年内,驳增三次,每亩价银亦由最初的8分提高到最后的2钱5分,与祥符县相等同[84]。

湖广省据顺治十四年(1657)巡按御史张朝瑞的奏报:参加“变价”的“有废襄及湘阴等藩田地,除荒外,成熟七百零四顷七十七亩八分一厘六毫,则例不等,估过价银一万一千七百三十七两一钱六分四厘。又查出废王宗自置田地五百一十八顷八十四亩,内除奉文给还散宗并荒芜外,估过成熟并新垦田地共三百零二顷二十二亩二分三厘零,先经估价,并复查加增,共银一万二千六百八十两二钱七分零”[85]。根据上述计算,钦赐田平均每亩估价1钱6分6厘4毫零,自置地则因户部“驳增”,每亩平均竟估价4钱1分9厘7毫零,超过钦赐田的两倍半以上。

由于户部的不断“驳增”,在有的地方,官定变阶银,实际上超过了当时民间买卖的价值。河南就是例子。该省藩产曾经该省巡抚贾汉复题报,共估变价银26514两。户部“因其价廉及不符款项,驳回确估”,经新任巡抚彭有义再加估算,除了彰德、卫辉、怀庆、河南四府“勉增银四百九十二两七钱四分零”,“卫、怀等府续估银八百九十七两四钱六分零,连前新估共该银二万七千九百四两三钱九分零”,其余均已“价过时价,难以再增”[86]。

根据清朝政府的规定,凡变价藩地,一律编人《赋役全书》,并按所在州县大粮地等则缴纳田赋,所以变价的过程,实际上就是明藩田地民地化的过程。但是,由于明藩田地,很多都是通过各种手段从民间掠夺来的,而清朝政府却打着“仍归原种”的旗号,强迫索取价银,且银两一增再增,这乃是对广大承种者的一次再掠夺。

(三)实行粮租并征

清朝政府在采取“变价”政策的同时,对于还有一部分明藩田地实行粮租并征,也就是“召佃”。这里的粮就是赋课,租则为地租。大致“粮银人州县,大粮征收租银解部”[87]。这样,封建国家既作为政府经征赋课,又以地主的身份收取租粮银,是兼有政府和地主的双重资格。如果说前面的“变价”是使明藩田地民地化,那么粮租并征,就是把明藩田地仍然当作官田对待。所谓“独有更田本王府,昔日私租今作赋”[88],或如《南阳县志》所说:“更名乃如富室之佃”,就是指的粮租并征这部分土地而言的。

同为明藩田地,为什么一部分采取“变价”的办法,而另一部分实行粮租并征?这里既有历史的缘故,也有现实的原因。

所谓历史的缘故,主要是某些土地,比如像山东的“德、鲁钦赐地亩,皆民间买卖己业也,照例输课,为藩府禄粮,原与钦赐房屋自置产业不同”,故不便“变价”处理[89]。还有像湖广的一部分藩田,亦因“系民间祖业”, “向来止拨银充膳,难以变价”,或“系佃民输纳租银、租谷,不可减租变价”[90]。对于上述一类的土地,清朝政府大都采用粮租并征的做法。

至于现实的原因,那就比较复杂。山西的某些藩田,是因其“宗室故绝,而房地见在入官者,租课均应征纳”[91]这实际上就是一种没官田,承种者就是官佃户。另如顺治十年(1653)正月,户部尚书噶洪达在给朝廷的一份题本中说的,明藩田土“如有主变价者仍听变价,有人佃种者改为官庄纳租”[92]。无论是“变价”或是“纳租”,承种者都似乎有较大的选择权。当然,这只是笼统而言,真正的决定权还掌握在政府手中。至于战乱以后,广大农民生活的极度贫困,无法筹措变价银两,这也是个重要原因。

比起“变价”的办法来,实行“粮租并征”,对于广大承种者或管业者所经受的负担当然更要沉重得多。因为前者不过暂时支出较多的银两,而后者必须永远地“既偿其租,更勒输粮”[93]。不仅如此,清朝政府为了增加剥削,竟借口原定租额过轻,不断要求所在州县“确议量增”[94]。量增租课,大致亦始于顺治三、四年间,到了九年(1652)、十三年、十四年,清廷大规模清理藩产,催督增租也更加严厉。

河南、山东等省的藩田增租,就多是在顺治九年到十四年间进行的。像顺治十三年题准,河南封丘、阳武、许州征租熟地,“除比照民田纳粮外,加增租银一百七十二两八钱零”,禹州“新增租银二十五两三钱零”等[95]。其中还有“已经变价,仍行征租”的,中牟县的12顷81亩熟地,就作此处理[96]。

山东省藩田增租的例子也不少。益都县的原齐藩关厢地“每亩旧征租银八分”,顺治十三年,“每亩增银一分五厘”,共9分5厘[97]。高密县的藩地原租银4分,十四年“又增二厘”,共4分2厘[98]。昌邑县故明衡藩地,每亩初征银4分,“顺治十四年每亩增租银二厘”[99],等等。有的地方,甚至到了顺治十七、十八年,户部还追着要求增租。直隶长垣县原定周藩田产“除正赋外”,每亩再纳租税6厘至1分5厘不等,结果遭到批驳。顺治十八年,该县只好将“官地”每亩议增三厘,“民地”议增1厘[100]。

还有的地方,科征则例未变,但因在折银上玩了花样,采取就高不就低,或提高了不再下降的做法,从而大大增加了佃户的缴纳量。湖北省就有此等例子。该省江夏等13州县,有原楚藩田产,“其地亩本皆瘠薄不堪,为民间不毛之土,拨给楚藩,不过供饲牧之需,曰鹅鸭田”。当时“每年验岁之丰歉,定谷之多寡,原不因谷价以起科,赋至轻也”。顺治初,清朝政府规定,“每谷一石折银一钱”, “地不变肥,谷不加多,不论丰歉,照此折征,已觉偏重”。到九年(1652),遇到“岁荒谷贵,每石拆银至四钱六分六厘”,“较之初征银数竟一倍有余”,而官府却从此“相沿为例,载在全书”,竟至比当地“上则民赋重六七倍不止”[101]。又如甘肃华亭县,民地每亩额粮1升9勺,每石折银9钱1分7厘;更名田每亩额粮5合6勺,每石折银2两4钱2分9厘[102]。从每亩额征粮数看,更名田征收量几乎低于民田一半,但因规定的折银额不同,更名田的负担还是要超过民田。

当然,由于情况不一,增租的数额和方法,各地也有所差异,不过因增租而加重承种户的负担却是共同的。顺治九年,山西汾州府成化新等人的哀诉,道出了大家的愤懑之情。他们说:“庆永两藩并散宗地土,在明季时,佃户止知办纳租课,余外正粮杂费等项,毫无与焉。迄今既纳原租,复纳地粮,凡遇运粮运草,不得告免,已属苦累。五年间,又额外加租,倍增三五,是旧苦未除而新愁又至。”[103]这批属于官佃身份下的农民,不但他们的地位与过去没有多少变化,更重要的是在经济上受到的压榨,不是有所减轻,在某些方面反而更加重了。

四、颁布更名田诏

清朝政府所推行的藩田“变价”和租粮并征的政策,由于当时的出发点就在于增加赋课、弥补财政亏缺,这必然会带来很多消极的后果。

首先,它延长了清理时间。清朝政府自顺治三、四年间开始清理明藩田产,实行“变价”和“粮租并征”的做法以后,中间经历了像顺治十三、十四年等几次大规模的清查活动,但始终隐漏甚多,未能达到如期效果。有的官员因迫于功令严急,只好用滥行搜括的办法以应付上司的搜求。顺治十六年,山东省很多州县“报出开垦自首地亩,皆系部册内之荒”,“屡次驳查,咸以开垦回报”[104],把荒地当作熟地,层层上报。山西长治县令某,竟因此将该县民产亦同时“没人”作为藩田,后经继任者王成功的清理,其中有“房二千余间,田六十三顷有奇”[105]。类似的例子还可列举不少。其实,这种以荒作熟、以假为真的做法,不但不能加速清理的时间,反而使问题更加棘手难办。

其次,使大量荒弃藩田无法及早得到垦复。清朝政府基于增赋目的,曾不断要求地方州县将“遗地召人承种”[106],而它的“变价”和“增租”的做法,则又大大地阻碍了人们认垦藩产的积极性。前引湖广总督祖泽远谈到湖南的情形时说;“盖湖南田地既荒,即以田让人,听其认恳(垦)纳粮,犹有称艰不为者,况以久荒之田,追其价值,恐徒悬以追价之名,终遗莫结之案也。”[107]湖北黄州知府于成龙也说:“比时苦于承垦无人,正粮缺额,变价之说格格难行。”[108]有的官员说得更加具体:“盖水旱频荒之岁,输租者既苦于无租可办,而承种者又苦播种之无资,况国家正值钱粮犹虑其竭髓难供,而尽行蠲免,岂能复有余资置办田业,而令办输藩产之价乎。”[109]

在前面的《佃逃地荒、土地占有关系混乱》的那节中,我们列示了一个部分府州县明藩田地拋荒表,其中的资料多属顺治至康熙初年。从上述统计中,可以看到荒田数额之严重。不仅如此,有的熟田也因此遭到荒废。甘肃隆德县,有实熟及续垦藩田264顷余,因地处“砂土山坡”,平时就“赋租每多逋负”,顺治十六年,户部规定“自十三年起科,新增本色粮二百三十七石九斗有奇”,较原额增加将近一倍,迫使租户“相率逃散”[110]。那么多田地长期不得垦复,或又重新抛荒,应该说与清朝政府所推行的变价、增租政策有相当重要的关系。

康熙七年(1668)十月,清朝政府鉴于清理工作长期不能了结,再次下谕要求地方有司“悉行变价,照民地征粮”[111]与往昔不同的是,过去的清理是变价和租佃同时均可,这次只强调变价,甚至连原已认纳租粮的田地也不例外。康熙七年十二月六日,山东曲阜衍圣公(孔府)在给当地兖州府的一份咨文中说:“为移查认种王田事。照得废藩王田,见奉钦差大人查勘估变。本府于贵府所属地方认种王田原自无多,俱见在滋阳、郓城、曲阜、邹县办纳租粮,候估变价,四县载在册籍,此外别无王田地土。……今族人有无认种王田,有无欺隐情弊,自听有司查核,按名申究可也。”[112]孔府的上述藩产,早在顺治年间已向当地政府“认佃”人册,并按年缴纳粮租[113],即使如此,亦均属“估变”之列。

为了防止地方官员与豪强地棍通同作弊,使“估变”工作进行的更有声势,朝廷专门向藩田比较集中、隐漏较多的直隶、山东、河南、湖广、陕西5省各派出满洲钦差大臣两员,并随带笔帖式,与该地督抚共同主持清理。尽管如此,整个进程表明,在“估变”中除更多的扰民以外,还是收效不大。都察院左佥都御史赵玮以陕西省为例,上疏请求暂停清查:“今部臣奉旨清查变价,自须刻期报竣,不敢以变卖未完空疏复命,而适值频荒之地,责极困之民,令其出不易之金钱,置不欲置之田产,部臣即虚公酌变,从何措手。万一有司奉行不善,诚恐如部疏所云:勒逼坐卖,重为民困,似非我皇上矜恤灾黎之盛心也。”[114]康熙在看阅赵疏后,也感觉问题难办。他肯定赵疏, “这本说的是”[115]。随后便向户部发出谕旨:“前以尔部题请直隶等省废藩田产,差部员会同该督抚,将荒熟田地酌量变价。今思既以地易价,复征赋额,重为民累,著免其变价,撤回所差部员,将见在未变田地,交与该督抚给与原种之人,令其耕种,照常征粮,以副朕爱养民生之意,至于无人承种余田应作何料理,著议奏。”[116]经过护部的郑重讨论,提出了上报意见。康熙年间编定的《六部题定新例》中载录了其中的内容: “该臣等查得直隶、山东、河南、湖广、陕西五省废藩田产,经臣部差官会同该督抚将荒熟田地,酌量变价去后。今奉上谕停止变价。其各省废藩变价田地及给民征粮田地,俱开写各民名下某人田地。其无人承种余田,请敕各该督抚查明,务须设法招民垦种,仍将地亩造册,题明到日再议。以后无人承种荒田,停写废藩田地,如有承种,民间开于某民名下,如无民人承种,开写某州县荒田若干,俟命下之日,通行各省可也。”[117]这些“奉旨免其易价,改人民户”的“各省废藩田产”,即“名为更名地”[118]。

康熙九年(1670),清朝政府又进一步作出姿态,对“既纳正赋,又征租银”的“更名地内自置土田”,改为“与民一例输粮,免其输租”,又规定将已经易价, “有征收在库”的田土,“许抵次年正赋”[119]

上述诏令中,对自置地改租为粮的问题,说的比较明确,不易误解。至于另外提到的已征收在库变价银许抵次年正赋之说,究竟只指康熙七、八年间的入库银,还是包括顺治以来历次变价银两,却十分含糊。根据我的看法,仅指康熙七、八年所收银两,至于各地具体执行情况,也没有得到更多的资料印证。在孔府档案中,有一件孔府与当地官府施老爷的信:“废藩自置庄田一区,坐落滋阳县高吴桥地方,久经认买,前岁(系指康熙七年——引者)因查地催价,两次交过银二百余两,后奉旨流抵钱粮。近因地粮差人禀兑,致滋尹怒责敝差。……随将地粮依限完纳,但不知前收地价作何着落?今又行催八年王租,计该银五十二两有奇。查次项又奉旨与地价并免矣,何又行催?”[120]从孔府给施老爷的信中,我们看到,在康熙七年的清查藩产中,孔府曾被迫缴纳了早已“认买”的滋阳县一处庄田的价银。康熙九年,该县又“行催”八年应纳“王租”,但此时孔府已得知了朝廷发布的“易征银两”“许抵次年正赋”的诏旨,故特写信加以责问。以孔府当时在山东的权势,官府尚且能置朝廷诏旨而不顾,行催“王租”如故,对于一般百姓,则更可想而知了。

由于停止变价,所以在相当一部分还未“照民地征粮”的明藩田地(原白置地除外)。它们的原征租额也因此基本上被固定了下来。从这一点上看,更名田并没有给“原种之人”带来任何经济上的好处,也没有改变尚未变价的那部分土地所具有的官田性质。尽管如此,清朝政府对明藩田地从开始需要“变价”归民,到免其易价,这毕竟是有意义的。因为它表明了从顺治到康熙初年,随着全国性战争的结束,军费开支的相对减少,财政上人不敷出的局面基本改变,在政策上也作出了相应的调整。即从主要为了追求赋税数额,调整到以恢复生产、巩固封建秩序为重点的轨道上来,这当然是一种好的变化,特别对于加速很多尚待开垦的废藩荒田,具有一定的促进作用。

另外,顺带再说一下云南沐府庄田的处置问题。前面提及在吴三桂进驻云南后,沐府庄田先后为三桂及其部下兵丁所圈占。康熙二十年(1681),清军平定三藩后,清朝政府依照云南总督蔡毓荣的条奏,于二十四年决定,将三桂“原请沐氏勋庄田地变价,归并附近州县,照民粮起科”[121]。据原先估定,按地每亩“变银四、五钱至一两有奇”,照粮则每石“变银十两至二十两有奇”[122]。当时,很多州县都作了变价处理,如石屏州:“(康熙)二十四年乙丑,请沐氏勋庄田地变价归并附近州县,照民粮超科。本州勋庄俱照例纳价科粮,归并里甲。”[123]临安府纳楼等勋庄,亦同时“变价归附近州县征收”[124]。不过也剩下一些荒地,因缺人认垦而无法变价,对于这一部分土地,直到康熙三十二年应巡抚王继文的请求,才诏准“照老荒地之例,招民开垦,免其纳价”[125]。据乾隆《云南通志》的记载,“免其变价”的“勋庄荒地”共580余顷,比之整个变价田地,只不过是一个很小的数额。

康熙二十四年和三十二年,清朝政府对原沐氏庄田的处理,从其性质而言,亦应归人更名田之列,不过由于它中间经过吴三桂圈占的周折,而且时间已在康熙中期,即清廷颁发“更名田”诏的十五、十六年到二十三、二十四年以后,所以习惯上已不把它归入在内了。

五、更名田的数额

关于更名田的数额,过去曾有学者进行过讨论。20世纪50年代中,商鸿逵先生根据地方志的记载,统计了山西、山东、河南、湖北、湖南、陕西、甘肃七省的数字共166000余顷[126]。后来,王毓铨先生在《明代的王府庄田》一文中,也作过类似的考订[127]。由于更名田的资料记载十分分散,搜集计算这些数字是一项十分烦琐的工作。两位先生不惜花费时间,作出详尽的统计,从而为我们研究更名田问题,提供了一个最基本的数字概念,后来的不少文章著作在谈到清初更名田时,几乎都是引用他们得出的数据。不过上述两位的统计数,也还存在某种欠缺。首先在地区上有缺漏。明代的宫勋藩庄,除前面谈到的7省外,还有直隶、安徽、江西、四川等省区。四川省因明清之际的长期战乱,不但藩田册籍无存,就连民屯土地,也常常界址不清。顺治间的清理藩产和康熙初年的更名田,都没有牵涉到四川,所以亦五更名田可言。此外,江西亦可暂置不论[128],但还缺直隶、安徽两省。其次是个别省份统计不准确,比如河南省,他们是根据《河南通志》中“更名并各卫所”总田土数,减去万历《明会典》所载河南都司屯田数推算出来的,这与实际所载更名田数有较大出入。那么,清初的更名田数究竟有多少呢?我的统计是:

直隶 11564顷74亩(具体统计数见附表一)。

山西 原额废藩地1648顷18亩,又山地一段,原额代产赡田本色共地1851顷77亩,统共18799顷95亩,又山地一段[129]。

河南 24380顷14亩(具体统计数见附表二)。

山东 19274顷55亩(具体统计数见附表三)。

湖北 66939顷91亩(具体统计数见附表四)。

湖南 3991顷56亩(具体统计数见附表五)。

陕西 本折赡赐烟庄自置王田共地9868顷43亩,又山坡、山场、粟、柿、竹等园521段,山场内地11分,无以顷亩[130]。

甘肃 18051顷62亩,又地11处,草湖场4处,园3处,煤硐、水磨、房地基等若干[131](具体统计数见附表六)。

安徽 2256顷9亩(具体统计数见附表七)。

共计 不计山场园地等共175126顷99亩。

当然,以上统计也存在某种缺陷,比如有的省份或州县,不是用的康熙初年最高的原额数,另外像河南等省都有大亩、小亩问题,标准较乱,等等,不过总的说来,173000余顷这个数字,比起以前的统计来,可能更接近于准确。

在讨论更名田数额时,有两个问题需要作些说明。

1.上述更名田数额绝不等于明代宫勋藩田的原额 比如河南省,向有在额田土“人藩产者十之七”的说法[132],是全国藩田最集中的省份,可是从归人更名田的数额看,却只有24380顷零,占当时全省人册田土额960288顷零[133]的2.5%强,比十分之七的说法要少多了(当然十分之七是夸大的说法)。不仅如此,甚至比早先有关官员的查勘数也有所减少。开封府顺治十三年官府开报赡田5283顷43亩零,自置民田2004顷93亩零,合7288顷36亩零[134],而康熙八年所收更名田数为5100顷88亩零[135],差额达2188顷48亩零。又如山东莱州府所属昌邑、潍县、高密三县的原明衡王脂粉地土,顺治十八年题报是2765顷有奇[136],康熙时载人更名田数只剩了1580顷63亩了[137],减少将近58%。另外像陕西等省,也有类似情况。

为什么会有这么多差额?我认为这一方面与明藩田土本身复杂有关,特别是万历以后,朝廷大肆搜括民地以充庄田,结果有的有租而无田,有的甚至连具体界址都搞不清楚[138],对于这样的土地,清朝政府当然很难查清。还有,像前面说过的豪强侵隐、农民占种[139]等,这也是造成田土失额的重要原因。除此而外,也有一部分田地,清朝政府在当时就没有把它当作更名田处理。在湖南《醴陵县志》中,我们见到如此记载:“原明废藩田塘,奉文召民纳价,更名田照民赋起科,其藩田内有未更名者为租田。”[140]在河南商丘、灵宝、考城等县志中,除了记载更名地数外,别又列籽粒地、宗禄籽粒地等。它们的名称不同,征粮则例也不同[141]。在直隶很多府州县中,都有一些直接称呼皇庄地、慈宁宫地、未央宫地、乾清官地等名目的地亩。上述等等土地,有的已明确改称更名地,有的就属没有归人更名田的名类之内。另外像河南新野县有原唐府土地7顷5亩,舞阳县有原唐、福、瑞府地60顷57亩,它们亦都没有以更名田的名目出现[142]。还有如山东峄县的一部分明鲁藩自置地,“原在则例纳粮”,清初重新垦熟后,当地政府便把它“统入民地之内”, “不便再行人册”列称更名田[143]。以上列举的,不过是我们已经看到的资料,实际情况当然要远远地超出原数很多。

在谈到清初更名田时,有的学者往往有一种错觉,认为明代的宫勋藩田,清初多已实行更名田,因此常把两者相提并论,其实即使除了像直隶等很多庄田被满洲贵族和八旗兵丁圈占,以及如四川那样根本没有实行更名田外,就在鲁、豫、陕、湖广等明藩田土集中的地区,也还有相当一部分没有归人在内,这都是我们在讨论更名田时所必须了解的。

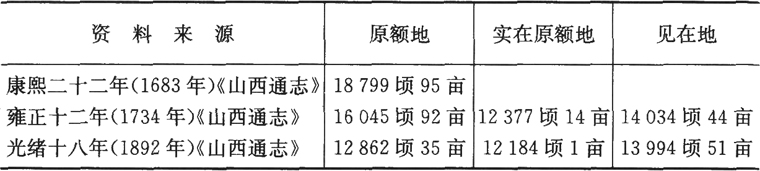

2.在不少地区,更名田数额本身前后也有很大变化 且以山西省为例:

①山西省更名地分更名地和更名赡田两类,为了统计方便,我们把它合在一起计算。

②光绪《山西通志》所载的更名田数,最前的总数和各州县记载的细数有较大出入,我是根据各州所列数统计而成的,其中有的数字参校了张承焘:光绪《晋政辑要》卷九,《户制》,《田赋》的所载数(具体细数见附表八)。

从上记载中,我们看到山西省的更名田总额是在不断减少,而且数额不小。像雍正年间的原额田数就比康熙初少了2750余顷,到光绪时,更减少至将近6000顷。类似山西省的情况,在其他省区也有,比如湖北省,雍正《湖广通志》所载更名田数为66939顷91亩,过了七十来年,到嘉庆《湖北通志》中,实载数只有47163顷7工亩了(具体细数见附表四),差额数是19776顷20亩。前引陕西省更名田地,除无顷亩的山场园地等不计外,共9868顷43亩零,这是康熙年间的数字,而到了道光初年,却只剩下了7756顷52亩零(具体细数见附表九),减少2100余顷。

按照当时的四柱式[144]登录情况看,更名田的数额是有增有减的。增加的主要指康熙八年以后陆续清出的隐漏田和自首田。减除的则指因水冲沙压,或挖河修路、造寺庙等占去的土地,以及某些不明去向的失额地。像直隶东光县,雍正十一年查有失额地工顷29亩零,乾隆五年挖漫河、支河、宣惠河、普头河占用地17亩多[145];河南武陟县“奉旨豁除飞沙并不堪耕种各地四十八顷二十一亩”[146];灵宝县豁免包荒地28亩6分[147];陕西蓝田县豁免冲没等地2顷4亩[148],等等。不过这种增减一般数额都不很大,而且总的看来,增加数可能还要多于减少数。那么造成更名田数额大量减少的根本原因究竟何在?仍以山西省为例:

王会隆:雍正《定襄县志》:“原额更名田共六百五十九顷五十八亩”,“顺治十四年九月内,山西巡抚白具题奉旨蠲免荒地二百五十四顷三十六亩”,“实在熟地四百零四顷九十九亩”。

又,张煦:光绪《山西通志》:定襄县“原额更名田共地四百四顷九十九亩”零。

两相对照,我们才得知,原来前者把顺治年间豁免的荒地一概计算在内,作为更名田的原额数,后者则除去荒地,只把后来实在熟地定为原额,无怪乎减少数额如此之大。为了避免仅是孤证,下面再举出繁峙县作例子,该县“原额更名田晋府下地五十七顷九十一亩”零,蠲免荒地53顷38亩零,实在熟地4顷53亩零[149]。后来,这4顷53亩,亦被定为原额地[150]。陕西省的情况,亦与山西大体相同[151]。

这里有一个问题,就是顺治年间蠲免的大量荒地,本来都属额内地,也就是归人原额数的土地。它们中除少数因荒山河滩委实无法成田外,大部分是可以开垦的。在有关资料中,我们经常看到某年某月开垦额内荒地若干顷若干亩,某年某月劝垦地或成熟地若干顷亩等,就是指的原豁免荒田。不过各地的开垦数,除少数与原豁免数大致平衡外,绝大多数都相差很远(山西、陕西都是如此),也就是说有大批荒田不知去向了(有关这方面的例子可以列举很多,因限于篇幅,予以从略)。我认为这些不知去向的荒田,主要都是被隐漏了,有的在开垦后再没有归人到更名田数额之内,当然,这也包括后来有意无意被混人民田的那些土地[152]。正是大量的迷失隐漏,才是造成更名田额前后差异的一个重要原因。

六、更名田的粮租

最后说一下更名田的粮租问题。有的同志所以对康熙八年的更名田诏采取否定态度,其中的原因就是认为更名田所缴纳的仍属地租,而不是封建国家的赋税;是官田,不是民田。对于广大承种者来说,他们无论在身份上,或是租额负担上,都与明代承种藩田,无根本变化。

当然,在实行更名田后,确实有相当一部分地区,像山西、陕西、甘肃等省,以及山东、湖北的多数州县,仍以课取地租为主,特别是某些边远贫瘠地区,租额负担还相当沉重。但上述地区,从田亩数额看,恐怕超不过整个更名田数的三分之二。其他还有些省份已按照当地大粮地科则征赋,与民地同列。比如河南省的24000多顷更名田就是如此[153]。湖南更名田的赋额相传定于康熙初年,原则是田粮“尽归条编,每亩四分起科”[154],也按大粮地科则征收。我们曾检阅了该省的一些地方志,所载情况亦与前面所说基本相吻合。如:

吕肃高:乾隆《长沙府志》:“有更名,原明藩田塘,奉文召民纳价更名民田,照民赋起科。”

孙炳煜:光绪《华容县志》:“更名赋……沿丁地亩饷例征。”

余良栋:光绪《桃源县志》:“更名田地遵照赋役全书……每亩科银三分五厘二毫。”(比每亩4分起科还少了4厘8毫)

至于个别州县,康熙初没有来得及更改科则,后来也陆续做了订正。如宁乡县: “明藩庄田顺治时变价归民,为废藩田地。康熙八年奉文:除去废藩名色,为更名地,四十一年改钱粮均照民赋征纳。”[155]

安徽省更名田的科则,开始还轻于同等民田,乾隆中经过重新调整,才得与民赋相等[156]。

江西省因更名田和民田之间的界线事实上已趋于泯灭,所以《会典》在记载各等田土征收科则时,干脆不列更名田名目(安徽省也是如此)。

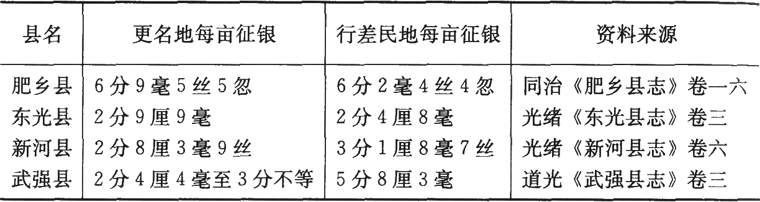

直隶的更名田科则基本上亦与各该地区的民赋相同。周邦彬:康熙《大名府志》: “藩产、宫勋二项于康熙八年改称更名地,……同民地征输。”有的州县虽没有像《大名府志》那样作明确记述,但可从具体征收则例中稍作探究:

上述4县分别属广平、河间二府和冀州、深州二直隶州,我们就以它们作为这4府州的代表。很明显,在这些州县中,更名田的征银和大粮民地的科则,并无多大差别。

山东、湖北两省的更名田,多数征收租银或租粮,但对其中租额过重的田土,清朝政府也曾陆续有所调整。比如山东省,早在康熙二年(1663)就诏除长清县藩产“加征额赋”[157],接着又将历城、齐河等县废藩地“在照民地征粮之外”另征租粮银予以“豁免”[158]。乾隆元年(1736),又豁减益都县更名田租,“照依该县上等民地按亩征粮”[159],使承种佃户负担较前“几减其三之二矣”[160]。

湖北省调整更名田租的面似乎较山东更广。康熙八年,潜江知县王又业对该县更名田通过“丈量地亩,清尾粮,编户籍,平里赋”,使租课稍得均平,而“民困以纾”[161]。其中影响最大的,当为康熙三十九年(1700),清廷应湖广总督郭琇题请,豁减江夏等13县楚租更名地粮事,使比较相同上则民田“重六七倍不止”的不合理折租银,一律改“照各县上则民田起科”[162]。因这次减租得益的土地,仅江夏、应城两县就已超过千顷[163]。

上述所举例子,虽然很多都是康熙八年以后的事,而且即使调整,也不能说就此改变了原来的地租属性。但是,既然我们都承认康熙八年的更名田诏,与这以前的“变价”、“召佃”政策,有着历史上的延续关系,那么,在此以后有关对更名田租的调整,也应属于整个链中的有机组成部分,是对康熙八年更名田诏的补充和完善。通过这些调整、完善,我们不是也能窥见由租向赋靠近,由官田向民田转化那个过程吗?

至于像陕西、甘肃、山西这样一些仍然征租,而且在科则上基本沿袭明藩庄田籽粒的更名田地,官田的烙印确实十分清楚。造成这种情况的缘故恐怕也是多方面的。比如陕西的更名田租,自顺治初就被拨充兵饷,后来就把这笔租粮银归“饷满汉兵丁”[164],并一直由督粮道径征径解[165],这样就相沿为例,难以变动。至于像甘肃、山西等某些地处边缘的州县,土地贫瘠,整个赋额本来就少,有的甚至每年需要从邻近州县调拨协济,才能勉强保证财政收支的平衡,对于这些地区,封建国家当然更不会贸然地把已经得到的东西,再吐出来去搞什么豁减了。

但是,历史总是要前进的,清朝政府的更名田诏令所不能解决的问题,人们往往会通过另外一种途径来冲破它。上面我们曾谈到山西、陕西等省更名地的严重失额情况,而这种失额主要属于隐漏,这正从某个侧面反映了人们对清廷维持更名田租做法的反抗。当然这就不属清朝政府颁布更名田令的本意了。

七、结语

1.明朝的藩封制度.以及由此而来的圈拨大批官民田地为宫勋藩产的做法,是当时人们所最痛恨的明朝弊政之一 明末农民大起义推翻了腐朽的明朝统治,同时也摧垮了为人痛恨的这一弊政.清军人关后,上述明藩宫勋土地,除了因战乱大片荒芜以外,土地占有关系事实上已十分混乱。它们中有的回到了原种农民手中,也有不少为当地土棍豪强所霸占,而清朝政府在直隶等地所实行的大规模圈地,以及各地军兵官吏的觊觎抢夺活动,则又增加了其中的混乱程度。

2.顺治三年,清廷下诏革除明朝宗室名色,将赏赉私占田地入官,这是从法律上确定剥夺明宗勋贵对原田产的拥有权 由于顺治年间清朝政府的军费开支浩繁,财政极度窘急,所以就在清廷明令将其土地人官后,随即又采取了“变价”政策。规定凡经“变价”的废藩田土,一律按当地民粮科则缴纳赋税。对于无法“变价”的土地,则实行粮租并征,也就是作为官田,维持明藩庄田的籽粒租课(有的还适当作了加增)。清朝政府的做法,尽管也打出反对“势豪强占,官役侵隐”的旗号,在本质上乃是对农民起义的反动。及顺治末康熙初,“变价”田土约占全部废藩庄田的三分之一,未经变价的田土约为三分之二。

3.康熙八年四月.清廷实行更名田,停止了自顺治以来一直推行的“变价”政策,肯定原主对该田土的承业权或佃种权,但是对于那些尚未“变价”土地的官田性质和地租额,也从此基本被固定了下来 在实行更名田前后,清朝政府根据地方官员的奏请,对于某些地区的租额也先后做过些调整,尽管这些调整没有从根本上改变其地租的性质,但因为它常常采取民田的科则标准,在科取量上已与民田大致相接近。这样,在更名田内部,实际上存在着如下三种情况:①仍然征收地租的官田;②按照大粮地起科,基本上已经民田化的土地;③少数在科征上介乎官田和民田之间的那部分土地。

4.更名田令并没有触动或改变顺治以来所形成的那种土地占有格局 诏令中说的“给与原种之人令其耕种”,亦并非只指原佃农户,而是包括后来抢夺霸占土地的地主官僚在内。不过由于更名田令使得清朝政府在对待废藩田土方面有了一个比较确定的政策,而政策上的相对稳定,对于促进废藩荒田的开垦,显然是有一定好处的。

5.更名田虽然原来均属明藩宮勋庄田,但也不是所有明藩宫勋田土都实行了更名田 这里除了满洲贵族、八旗兵丁圈占,以及像四川省那样根本没有推行更名田的地区外,直隶等各省也有相当多田土没有包括在内,它们有的别称籽粒地、租粮地,有的亦被编人大粮地,也有的因为各种原因,当时没有清查出来,后来又不了了之的。把明藩宫勋田地与清初更名田额完全等同起来,这显然与实际不符。

6.实行更名田以后,在有的地区,田土失额情况仍然是十分严重的 对此,史籍上没有作更多的解释,但从此种失额多出现于征收田租的地区,从而又侧面地说明,人们切望摆脱官田的重租剥削而转向民田化。维持更名田的官田性质,是清朝政府推行更名田政策中最大的违背民意之处。

1985年10月修改稿