四正与四维:考古所见中国早期两大方位系统

——由古蜀时代的方位系统说起

【内容摘要】在古蜀文化中存在一个特别的方位体系,城邑、居址、墓葬乃至祭祀场所,都统纳在这个方位系统中。这是一个斜向方位系统,不同于中原主体正向方位系统。由考古发现的资料可以论定,中国古代存在两个方位系统,一是以正、面(中轴)定向,二是以维、隅(对角)定向,可分别称为第一和第二方位系统。以三代时期而论,中原地区主体属第一方位系统,而古蜀区域属第二方位系统,而且第二方位系统也存在于其他区域。不同方位系统的形成,可能分别与天文和地理相关,其深层原因需做进一步探讨。两个方位系统有时还会相互融会,都有古今传承的脉络可寻。

【关 键 词】古代方位系统;四正;四维

【作者简介】王仁湘,中国社会科学院考古研究所。[原文出处]《四川文物》(成都),2011.5.36~46

一、两个方位系统:提挈纲维与统领四方

不久前在写作科普著作《金沙之谜》时,我注意到古蜀时代的方位系统比较特别,与中原古代方位系统有明显区别,觉得很值得关注。[1]

我先是注意到在金沙博物馆遗址展示大厅内,有一处特别的遗迹,有7个排列有序的大洞让人望而生疑。发掘者推测原来应有9个洞。在这些洞的底部都发现了残留的朽木,证实它们都应是柱洞。金沙遗址的这些柱洞直径都在50厘米以上,立起来的木柱相当粗大。9个柱洞分布在近20平方米的土层中,非常整齐地排列成一个长方形(图一)。推测这9根柱子支起来的应为一高台建筑物,因为该建筑正处在祭祀区中心,所以发掘者认为它可能是金沙人的一个高大的祭台,也有人认为它是古蜀“大社”。[2]更进一步说是“近500年时间,金沙人一直在此地举行祭祀活动,所以这块区域才能出土如此众多的珍宝”。[3]

面对这处特别的遗迹,我们会想到一个问题,如果这是一个祭台,台是西北一东南朝向,这个方向是否有特定的意义呢?有关学者在对金沙祭祀区这9个柱洞进行勘测后,发现9个洞规则性的连线与地球北极方向成22~250夹角,均值为23.50,这个度数等于“黄赤夹角”(黄道与赤道夹角)。有的专家据此提出了一个新的猜测,认为3000年前的古蜀人就能够根据太阳的运行轨迹判断季节的更替,进行相应的祭祀活动。每年春分即阳历3月22日前后,初升的太阳正好和祭台的朝向吻合,也许古蜀人正是选择在春分时节,在太阳升起时举行大型祭祀活动。[4]

所谓黄赤夹角,是指地球公转轨道面与太阳公转轨道面之间的斜交夹角,太阳的回归运动是在黄赤交角之间进行的,在两条回归线之间出现了太阳的直射现象,所以夹角的存在使地球有了四季和五带的变化。黄赤夹角会有周期性变动,现在是23.5。,变动范围介于22~24.5。之间,每一个变动周期为40000年,[5]我们是不可能感觉到这种变化的。 试想一下,高高的祭台上下摆满了各色祭品,当太阳冉冉升起的时刻,或是太阳即将落下的时间,巫师缓步登上了高台。也许还有乐有舞,一番虔诚的祭祷之后,巫师从上天领来了神的旨意。最后是献祭,无数祭品被倾倒在河中,被埋入土中。沟通天与地,沟通神与人,祭台在人们的心中崇高而神圣。

图一 成都金沙遗址九个柱洞遗迹

不论金沙木构祭台方向与黄赤夹角是否吻合,祭台建筑不是正方向则是肯定的。虽然至今尚未见到正式公布的这座祭台的方向数据,它是一座西北-东南朝向的斜向建筑是无可怀疑的。由黄赤夹角和木构祭台,让我们想到了一些有关方位的问题,觉得古蜀王国应当有一种特定的方位系统。

图二 成都金沙芙蓉苑南地点遗迹

这个特定的方位系统是怎样的?古蜀人的特别的方位感又是怎样产生的呢?我们可以由古城址、宫殿址、祭祀坑和墓葬的布局方位,来了解古蜀方位系统的具体内涵。

根据初步报道,金沙附近一带发现的同时代的若干大型建筑基址和数十座一般居址,也“基本为西北一东南向”,而居址附近发现的l000余座墓也是“均为西北一东南向,头向西北或东南”。[6]如金沙兰苑发现的17座建筑基址,“方向基本呈西北一东南向”。[7]金沙芙蓉苑南地点发掘的7座房址,不是西南向就是西北向,个别为东南向,没有一座是正方向(图二)。[8]又如金沙蜀风花园发现的15座墓葬,有6座是西北向,9座为东南向。[9]金沙就是这样,施行的是一种斜向的方位系统。

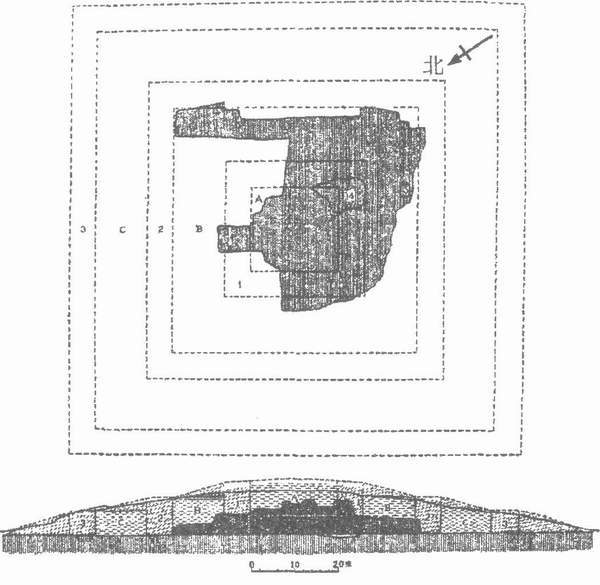

这还让我们想起成都早年的一项发现,那是属于金沙时期的羊子山土台遗址(图三)。1953年发现、1956年发掘的成都市羊子山土台遗址,是一座人工修筑的高大的三层土台,这是经科学发掘的少见的大型夯土台建筑,学界普遍认为它是古代用于盟会和祭祀的礼仪性建筑,是一处四边形高台建筑,它的方位同金沙遗址房址和墓葬一样,中轴方向为45°,也是四角朝着东南西北四个方向,[10]这一定不是偶然的巧合。

图三 成都羊子山土台遗址

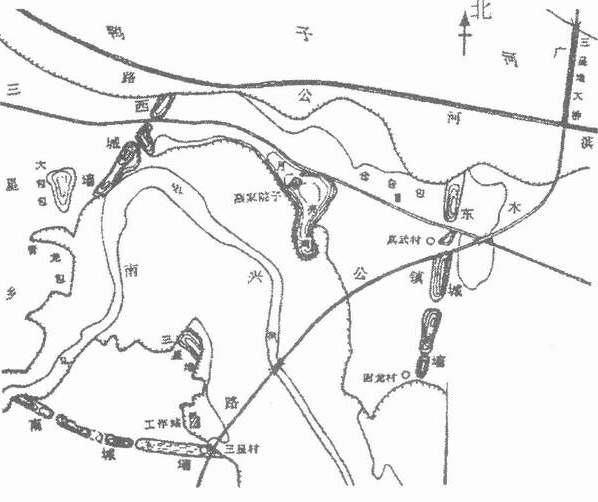

古蜀时期的三星堆城,城垣轮廓并不是我们想象中的正南北方向,而是东北一西南走向。[11]其中月亮湾内城墙中段有拐折,夹角为1480,北端为320,只是南端接近成正南北走向。而西城墙呈明确的东北一西南走向,方向为40。。曾被认作祭台的三星堆后来也确定是一段残城墙,城墙长度为260米,基础宽度为42米,南侧有宽30多米的壕沟。三星堆原本是一条内城墙,呈西北一东南走向,方向约为北偏西350,中轴方向为55。。这一段城墙的方向或许代表一个时期三星堆城的建筑选向,后来城墙应当经历过多次修缮,所以平面轮廓已显得不很规则(图四)。

图四 广汉三星堆城地

三星堆城墙附近发现的两个器物坑,更是以45。角斜向排列,按发掘者的描述是器物坑的四角正好朝着东南西北四个不同的方向。[12]一、二号祭祀坑位于三星堆城墙东南50余米,两坑相距25米。两坑平面布局一致,均为东北一西南走向,与附近城墙方向大体一致(图五)。

图五 三星堆一、二号器物坑平面图

此外在三星堆城内陆续发掘到一些建筑基址,1980~1981年揭露18座房址,多为西南或东南朝向,也不见正方向建筑。[13]青关山发现大型红烧土房屋基址一座,平面呈长方形,也是西北一东南走向,与城址方向一致(图六)。

图六 广汉三星堆城内遗迹

由金沙和三星堆的发现看,我们可以确认古蜀存在一种特别的方位系统,它的特点大体是建筑的四角指向四方,完全不同于四面与四方平行的方位系统。根据年代更早的考古资料判断,我们还可能确定这个方位系统具有更古老的传统。再将我们的视野移到史前时代,看看成都平原发现的新石器时代几座古城址的方向。新津宝墩、[14]郫县古城村、[15]温江鱼凫村[16]这几座比较重要的古城,也都是呈东北一西南方向布列。宝墩新近发现外城遗迹,内城墙以外四个方向都确认有城墙或壕沟,城址平面形状大致呈不规整的圆角长方形,方向与内城一致,约为北偏东45°,四角朝向东南西北四个方向(图七)。[17]郫县古城考古报告说城址方向为1200,这是指的北垣走向而不是中轴方向,据附图量出中轴方向为北偏东40°,与宝墩城方向接近。郫县古城村遗址发掘几座房址,还有一些方形大砾石坑,方向也都与古城一致。城址中部发现一座长方形大型建筑,方向也是坐东北朝西南,房址内留存有5个长方形卵石台,可能为一座大型宫殿或宗庙一类的礼制性建筑(图八)。

图七 新津宝墩城地平面图

图八

墓葬在成都平原少有发现,在成都市南郊十街坊遗址清理宝墩文化时期墓葬19座,除一座为东西向外,均为西北一东南方向,头向西北,排列有序。[18]这表明史前墓葬方向的选择,与城址和居址的方向相关。史前末期的墓葬在广汉三星堆遗址西城墙以西500余米处的仁胜村也有发现,发掘到小型土坑墓29座,分布密集,排列有序,出土有玉器、石器、陶器和象牙等随葬品。墓葬除M5大致接近正南北向外,其余均为东北一西南向。[19]

这样看来,古蜀城垣建筑的方位系统在蜀地应当是形成于史前时代。金沙因为没有发现确定的城垣,我们还不知当时设计的方向如何。但是金沙附近发现了一些古蜀宫殿和居民基址,它们的方向也都是西北一东南向,推测与城垣是同一方向,可以推论金沙城的四角也应当是朝向四方的方向。

另外由成都城内商业街发现的时代稍晚一点的战国大型船棺葬看,也是确定的东北一西南朝向,依然属于古蜀的传统方位系统。那是一座二三十具大小不同的船棺同埋一穴的大型墓葬,墓穴面积达620平方米,呈东北~西南方向排列,方向为240。,即是西偏南300或者北偏东60。。[20]可见到了战国时期,蜀国自古传承的方位系统并没有明显改变(图九)。

图九 成都商业街船棺葬平面图

我们用上述例证对古蜀方位系统作一个概括:古蜀方位选择的中轴方向一般是45。,偏离一般允许在50之内,即40~50°之间。个别较晚的例子没有控制在这个限度,如商业街船棺方向偏离在10°以内。如果变换一个角度观察,古蜀这个方位系统其实是更强调建筑“角”的朝向的,这个角古称“维”(详后文),四维朝向四方,而非四面朝向四方(表一)。

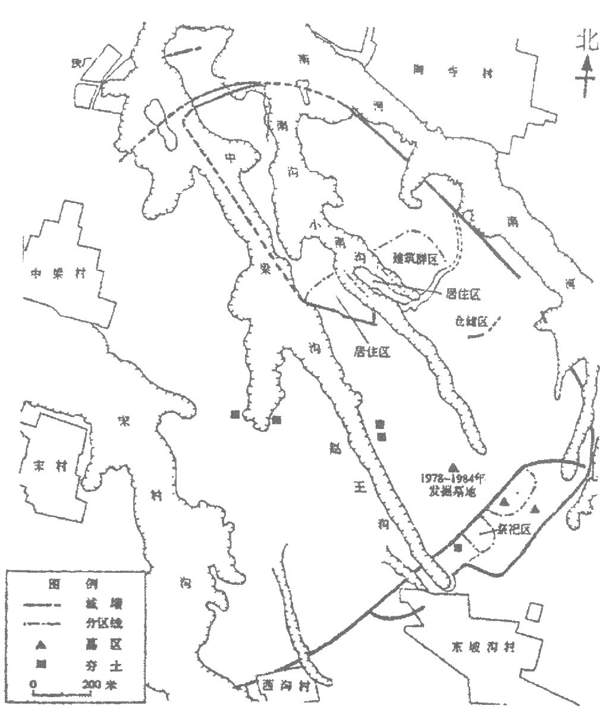

古蜀时代的这一方位系统,与中原主体方位系统明显不同。已经有研究者注意到,中原夏时期的二里头遗址虽然没有发现城墙基址,但宫殿基址一般是南向略偏东几度。中原地区商代早期,考古所见郑州商城、偃师商城(图一○)和盘龙城等处的城址和城内主要建筑方向一致,基本都是南偏西几度。这种偏东或偏西的现象,一时间还被作为区别夏商文化的一个标志。[21]商代中期的安阳洹北商城,方向为130,朝北略为偏东。洹北商城内发现的1、2号大型宫殿基址,方向均为l3°,与城址方向一致(图一一)。[22]中原地区商代晚期主体建筑的方位,多是朝向正南或略偏西南,与城址方向保持一致。商晚期墓葬方向虽不完全一致,“但绝大多数取东北方位”,其实是向北略为偏东,也即是向南略为偏西,与宫殿建筑选取的方位吻合。[23]商代中原区域从早到晚的城邑、宫殿与墓葬都维系固有的方位体系,一直没有明显改变。

图一○ 偃师商城平面图

图一一 安阳洹北商城平面图

往前追溯到史前时期,从发现的城址看中原的方位系统已经确立。龙山文化时期的河南登封王城岗大城址的方向,与其东北方并列两小城的方向近似,均约355°,[24]即北偏西5°;还有淮阳平粮台龙山文化城址,平面图为正方形,方向为6°,城中发现的的两座房址Fl、F4的方向也均为6°,房址的方向与城址一致,为正北略偏东。河南新密古城寨龙山文化城址平面呈长方形,方向为350°,即北偏西l0°。在古城寨城址的东南部,还发现了大面积的龙山时代夯筑建筑群,已清出一座大型宫殿基址和大型廊庑式建筑,方向与城墙一致。[25]

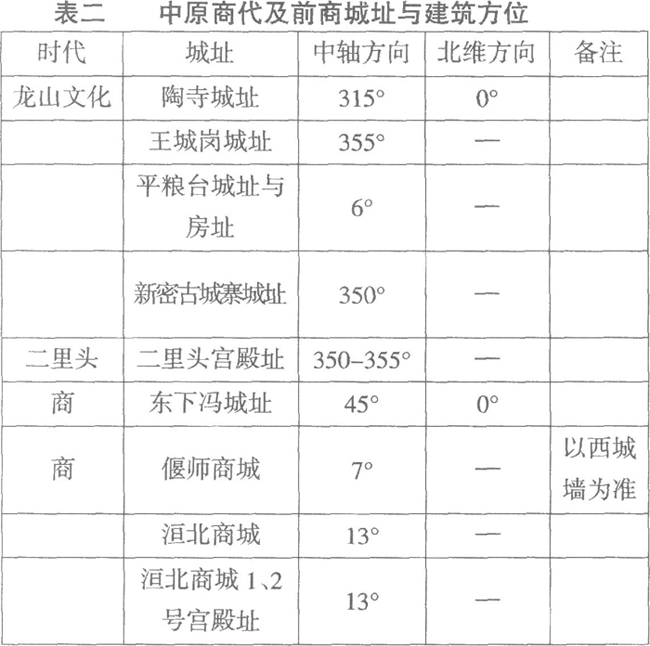

研究者所说的南偏东或偏西,其实是北偏西或偏东,一般偏离5~10°。我们用上述例证对古代中原方位系统作一个概括:自龙山文化时期至夏商时期方位选择的中轴方向一般是45°,偏离一般允许在100上下,即350~10°之间。个别例子稍稍超出这个限度,如洹北商城方向偏离越过13°。这是一个正向方位系统,建筑四面朝向四方(表二)。

不论是夏的南偏东或是商的南偏西,其实与正南北方向偏离并不是太大,我们仍然可以将它们合并在一起观察,归纳为同一个大方位系统,即正向方位系统,特点是建筑的四面与四方大体平行。而古蜀的方位系统是一种斜向方位系统,可称为第二方位系统,特点是建筑的四角分指四方。

四面八方,在现代这个成语的意义已是比较含糊,一般泛指各个方向。不过在古代它是确指的,四面包纳在八方之内。唐颜师古注《汉书·司马相如传》:“是以六合之内,八方之外,浸浔衍溢”,说“四方四维谓之八方也。”所谓四方,实为四面,即东南西北,谓之四正,而四维则是四正之间的位置。所以《诗·小雅·节南山》有云“四方是维”,也是四个方向,但不是正方向。《淮南子·天文训》说,“日冬至,日出东南维,入西南维;至春秋分,日出东中,入西中;夏至,出东北维,入西北维,至则正南。”这里明确将“维”与太阳的运行联系到了一起,可见“维”在古代也是不可忽略的方位。《淮南子》又说“东北为报德之维也,西南为背阳之维,东南为常羊之维,西北为蹄通之维”,指出了四维的意义。似乎“四维”之说较早出自《管子》,《管子》非常重视礼义伦理在治国安民中的作用,在开篇《牧民》中提出了“四维”说,所谓“礼义廉耻,国之四维,四维不张,国乃灭亡”,这里所说的也是引申意义。

维又有边角之意,四维即四角,如《广雅》所说,“维,隅也”。用在方位概念上,正方向之间的方位便是“维”,是相差45°的斜向。

如果形象一点说,大体正方向的第一方位系统可以称为“统领四方”系统,第二方位系统可以称为“提挈纲维”系统。前者强调了建筑的面向,后者注重建筑的角向,方与维的区别相当明确。如果仍以传统的角度看待第二方位系统,那它的四面朝向的正是四维,完全不同于第一方位系统的四正传统。

二、正向、维向选择的决定因素:天文抑或地理?

在人类构造的建筑形式中,方形是成熟的形式。方形建筑出现时,方位设计成为一件非常重要的事。当然圆形建筑也会有方位选择的问题,只是不如方形建筑要求明确。一旦方位选择得到认同,方位体系便形成了,这个传统一般不易发生改变。建房,建城,筑墓,都会以这认同的方位体系为依据,这样的体系可以代代相传。《周礼》开篇所说就是要辨别方位,所谓“惟王建国,辨方正位,体国经野”。

方位体系的形成原因,似乎非常简单明了。对于正向方位系统而言,选择的理由当然是非常明白的,依据并不复杂的天文知识,便可以比较准确地确定南北方向。以太阳定东西,以极星定南北。地球的自转运动,造成了太阳的东升西落,东西二向因之建立。又地球自转轴在空间指向恒定不变,这一指向投影到地面,构成南北二向。因此地球的自转与太阳发生的联系,是人类得以建立恒定水平四向的物理基础。[26]由这个角度来说,四正方位的确定,与天文地理都有关系。

确定了四正,也就确定了四维。为何古蜀不采用正南北方向而选定一个斜向的方位系统,当初又是依据什么确定这样的方位系统的呢?

同在太阳下,却做出了不同的方位选择,那就得在大地上找原因了。我们将目光放大到成都平原以外,会看到西北方向有龙门山,西南方向有龙泉山,两山脉一大一小,却大体平行,都是东北~西南走向,今天的成都城正处在这两个龙山之间(图一二)。答案已经非常明确了,成都平原上的古城与现代成都城的位置,是夹在二个龙山之间,建城设计的方位取向,应当是顺山势而定,是依地理定势为原则,似乎并不与天文相干。我们换个角度来看,如果城址呈正南北方向布列,可能还会给人一种不谐和的感觉。近来有人指出,通过古成都的中轴线,正处在天府的地脉中轴上,这个中轴与两个龙山平行,其实这并不是今人才有的认识,古蜀人早就有了这个方位感了。

图一二 成都附近的山势

这个大中轴的方向正是西北一东南走向,居然大约为450!当然我们也可以由从龙门山流出的河流看一看,大部分的河流的流向,大体是与山势相垂直,也就是说河流是由西北往东南流。这样,我们又可以说古蜀人建立的方位系统与河流也有关系。我们还可以设想,如果有一天找到了金沙古城垣,不用说它一定是按照东北一西南方位设计的,这是

古蜀国的方位系统。身居平畴的古蜀人的方向感,来自离他们不远的大山与江河,并不是过于遥远的星空。再说点多余的话,从卫星影像上看,整个四川盆地并非是圆形,它特别像是一座方城,以广元、达州、泸州和雅安分别为北、东、南、西四维,大约也是呈45。角倾斜。古蜀方位体系就产生在这样的地理态势中,天、人、地合一,充分体现了古蜀文明的发展高度(图一三)。

图一三 四川盆地影像

其实选择第二方位系统的并不只限于古蜀人,与古蜀故地距离很远的东部沿海地区,就发现有第二方位系统的实例。而且具有中原文化血统的古遗存中,也发现有采用第二方位系统的实例。根据不完全检索,除古蜀以外,在中原及周边地区发现少量与主体方位系统不同的属于第二方位系统的例证,其中最重要的便是山西襄汾陶寺遗址的发现,其他还有山西夏县的东下冯城址、山东阳谷的景阳岗城址和江苏连云港的藤花落城址等。

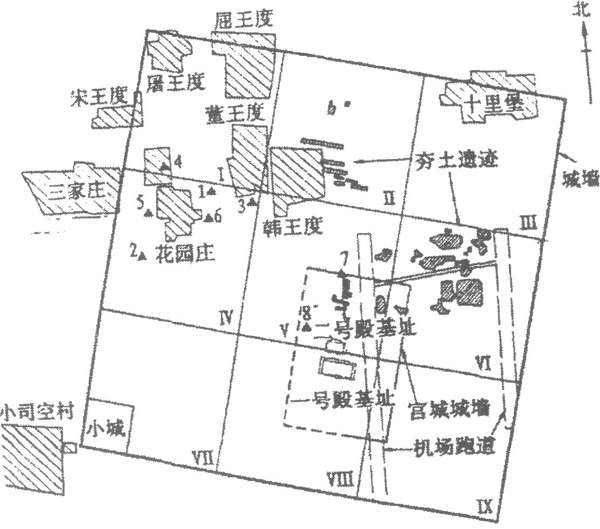

陶寺城址主体堆积属龙山文化时期,城址、建筑基址和墓葬的方位一致,属于非正向的第二方位系统。[27]遗址位于山西襄汾城东北汾河东岸、塔儿山(崇山)西麓,已发现城址的北、东、南三面城墙基址,城址方向为315。(一说312°),北偏西45°。城址东北部为早期小城,方向也是315°。西区探出大型夯土建筑基址多座,门道朝向东南。此外还有大型宫殿址,报道方向为正东南,225。。为与大城方向偏离90°,应当是偏殿,不是正殿(图一四)。陶寺城址东南发现大型墓地,1000余座墓则绝大多数头向东南或南偏东,也与城址方向一致。

图一四 襄汾陶寺城址

显然陶寺城址是朝向正东南方向的,四角向着四正方向,这也就是“维向”。从地理位置上看,城址东南是崇山(太行山),西北是吕梁山,两山平行夹峙的中间是汾河盆地,陶寺城正建造在这两山间的盆地上。需要特别指出的是,两山的走势是西北一东南向,差不多接近45°,陶寺城的中轴恰与山势垂直,南北城墙与山势平行(图一五)。

图一五 陶寺附近的山势

山西夏县东下冯遗址,主体堆积属夏文化年代范围,发现商代时期城址、建筑和墓葬等遗迹。城址平面形状不规则,已探明部分东城墙走向为45。,西城墙走向225。,城的中轴方向为45°,四角分别朝向四正,以四维对四正(图一六)。在城西南角揭露一片建筑遗迹,最新的研究认定是一处储盐的仓房。仓房计有40~50座之多,纵横排列整齐,虽无明确的门道判明方向,但由它们的排列和内部构造分析,应当是以面向西南方向规划的,与城墙方向一致。那里的墓葬头向均为西北或东南向,与城址方向一致(图一七)。[28]

图一六 夏县东下冯地平面图

图一七 夏县东下冯建筑遗迹

东下冯遗址同陶寺一样,也建在汾河盆地。它所在地点位置也很特殊,夹处东南的中条山和西北的峨嵋岭之间,两山均呈西北一东南走向。两山之间另有一鸣条岗,岗左右有涑水和青龙河,亦为相同的西北一东南走向,这应当就是东下冯城址、建筑和墓葬方向的决定因素。

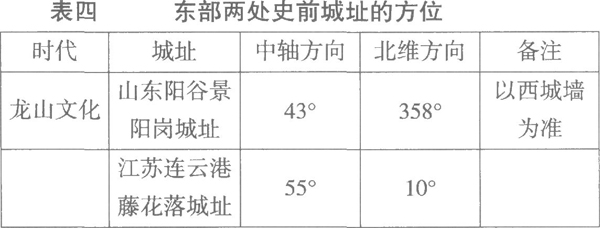

再看东部区域龙山文化时期的山东阳谷景阳岗城址和江苏连云港藤花落城址。

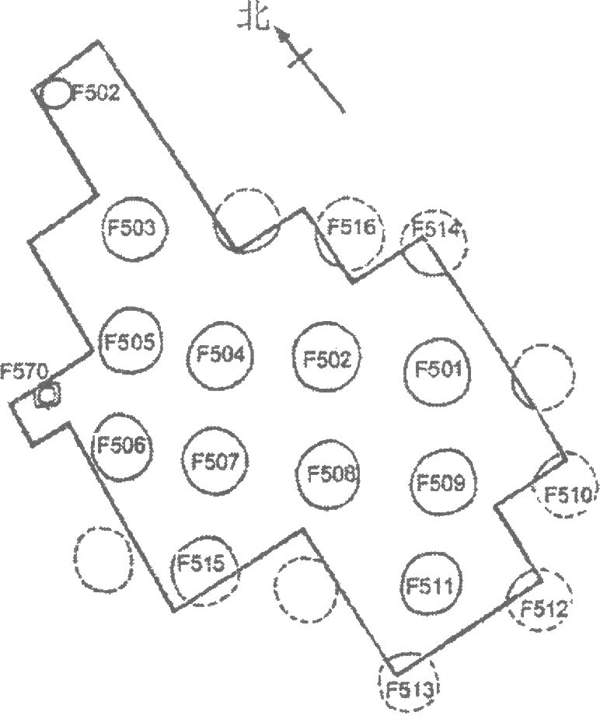

景阳岗龙山文化城址平面略呈圆角长方形,为东北一西南向,方向430。城址内发现大小台基2座,位于城址南部的大台基平面略呈长方形,方向也与城址一致(图一八)。[29]距离景阳岗不远的皇姑冢新发现一座龙山文化城址,城址也是西南一东北走向,平面形状与景阳岗城址相似。[30]

图一八 阳谷景阳岗城地平面图

景阳岗附近虽然没有高山大川,但远处东南方向还是有西北一东南走向的阳谷山岭的余脉,山与城方向大体吻合。

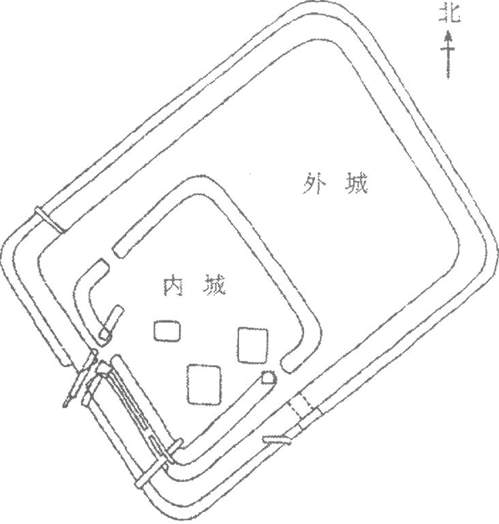

藤花落遗址位于连云港市中云乡诸朝村南部,处在南云台山和北云台山之间谷地上。藤花落古城由内外两道城垣组成,外城平面呈圆角长方形,由城墙、城壕、城门等组成,内城有城垣、道路、城门和哨所等。内外城方向一致,轴向约为55°,大体是四角朝向四正方向。在内城中发现30多座房址,分长方形单问房、双间房、排房、回字形和圆形房等各种形状,门大多朝向西南,与现代民居方向一致(图一九)。[31] 连云港南云台山和北云台山之间的谷地,顺两山山势呈西北一东南走向(图二○),与城址方向及城内建筑方向吻合(表四)

图一九 连云港藤花落城址平面图

图二○ 藤花落城址附近的山势

以上这样的一些例证,都与古蜀方位系统具有相似的地理背景,这45°左右的方位倾角看似有些神秘,但都是由古城址所处附近山势决定的。只是目前还不能确定是因为有了固定的方位体系而选择合适的地点筑城,抑或是相反?也许两个动因都有。

还要提到的是,曾有人研究过湖北黄陂盘龙城商城的北偏东方位,以为当地风向顺河谷,其背后的澴水与滠水都是这个方向,这个方向可有效抵御北风的侵袭,多享受一时西晒的阳光,少进来一些早晨的雾气。澴水与滠水又都是断裂河谷,这个方位可有效地抵抗地震的破坏作用。郑州商城也用这个方位,郑州北偏东方向是冀中油田沉降带,这都说明商代大地构造学说有长足的发展。[32]

如果是这样,再回头看看成都平原上的古蜀方位,它正好平行于龙门山断裂带,是不与规避地震灾害有关呢?这一点似乎还不能遽下结论,我们还找不到更充足的论据。

正向、维向一第一、第二方位系统的选择,决定性的因素有同有异,光照与季风是优先考虑的因素,而地理态势也是一个关键因素。对于倾斜的第二方位系统来说,地理应当是决定性因素,山势的走向往往就决定着方位的选择。当然山势也是决定风向的重要因素,风向也应当是方位选择的一个出发点。

三、古代方位系统的传承

作为个体的人,都需要有基本的方向感,这是行为的制导。组成一个社会的人类从认识到确定自己在空间上的位置,是精神和物质上的双重需要,正是有这样的需要作动力,促进了人们对宇宙对大地的认识。确定并认同了这个空间位置,也就确立和认同了一个方位系统。一个完善方位系统的建立,应当可以看作是某个文明发达的一个象征,因为很多土著民族中原本是没有四方概念的,或者仅有东与西、前与后的方位词汇而已,有的四方概念或者是由其他民族中借用来的,他们的文明处在一种不发达的状态。

世界各地古今的方位系统,一般可以归纳在两个大的系统之内,即面东和面南两大系统,大体是西部世界如中亚远古居民面东,东部世界如亚洲腹地面南,在接合部则两种系统兼有。[33]不论是面东面南,都是在四方概念基础上的应用,本质上也并没有什么不同。在中国古代,面南是一个重要的传统,这个传统的确立,应当符合科学道理。有人会说面南背北地由来其实很朴实,是为着采光和通风的需要。中原地区及邻近大部地区太阳是东升西落,大多数地区的风向是春夏东南风,秋冬西北风,所以南向既可以有充足的光照度,又可以避免直射的西晒,春夏有足够的风通堂入室消暑散潮,秋冬又能挡住寒冷的西北风以护温保暖。

即使是先秦存在的南向系统,仍然可能来自于农耕定居在生产生活上对东亚大陆的季风气候的适应。学者们研究中国城市形态变迁史,以为先秦城市选址以君王居室之宫殿和祭祀祖先之宗庙的宫庙建筑为城市的主体,由于受大陆性季风气候的制约,宫庙主体建筑采取南北方向定位。[34]中原这样的传统,应当有了近5000年的历史。于是就有了汉乐府《陌上桑》“日出东南隅,照我秦氏楼”,以及李白的“日出东方隅,似从地底来”这样的歌唱。 当然,先秦时代所谓的南向,并不是严格的正南方向,我们在所有发现的城址中很难见到正南方向。比较而言,以南略偏西者为多,基本应当是商代的传统。南略偏西即是北略偏东,所以过去有学者研究说商人尊东北方位,注意到商代的城址、大型夯土建筑等重要遗迹的方向是北偏东。由此推定因商族起源于东北的古渤海湾一带,所以商代都城规划中重东北方位的经营,如郑州商城、偃师商城和洹北商城等莫不如此。[35]不过商代的这个方位传统为后来的城邑规制所继承,应当与商人原有的观念有了不同,或者只是依成例行事而已。严格的正南北向(磁北)的城邑出现于汉代,汉长安城的建制即是如此,从那以后就再也见不到商代方位传统的影子了。

古代方位系统的传承,还有甚于商代这样的例子。如古蜀特别的方位系统,并没有因为古蜀的消亡而消亡,我们看一看今日的成都街区道路系统图,依然还能看到明显的古蜀方位系统的影响。成都的中轴线是斜行的,走向是由东北向西南,接近45。。经历了数千年的传承,古蜀时代的方位系统仍然存在。成都的建城至迟始于古蜀金沙时期,最初一定就是采用的“维向”方位系统,形成偏斜的中轴。这条偏心的中轴以及后来沿这条轴线建筑的秦大城、唐罗城中发展出的方格路网结构,一直沿袭到了明代初年。当朱元璋之子朱椿封为蜀王,在城中心修建蜀王府,蜀王府按正南北中轴线布局,形成类似紫禁城的东西对称的庞大建筑群,旧址正在当今天府广场北端和四川科技馆一带。[36]虽然现在看到的中心广场是正南北向的布局,但那明显是明代城市改造的结果,是参考了中原古老的主体方位系统。两个方位系统在一个平面上得到了体现,尽管不那么谐和,却也让我们看到了两个传统的交汇(图二一)。

我们再看晋南古代方位体系传承的例证。4000多年前的陶寺城,3000多年前的东下冯商城,都是采用的“维向”方位系统。有意思的是,到了战国时期,位于夏县的魏都安邑城,仍是以约45。的方向建城。[37]

前已述及,连云港藤花落古城址内的现代民居,依然保留着4000年前古城时代的方位系统,房门还是朝向西南。我们可以相信,这也是承自史前的传统。

以上是第二方位系统传承的例证,至于第一方位系统的传承,是一种主流传承,这里就不赘述了。方位体系是一种非常典型的文化印记,它传承的动力是非常强大的,不易变改。

最后还要说明的是,中国古代在两大方位系统之外,也还有其他一些特别的方位个例,因无普遍意义,所以不必太过于关注。

通过大量考古资料的统计,我们知道在古蜀文化中存在一个特别的方位体系,城邑、居址、墓葬乃至祭祀场所,都统纳在这个方位系统中。这是一个斜向方位系统,不同于中原主体正向方位系统。由考古发现的资料可以论定,中国古代存在两个方位系统,一是以方、面(中轴)定向,二是以维、隅(对角)定向,分别为第一和第二方位系统。以三代时期而论,中原地区主体属第一方位系统,而古蜀区域属第二方位系统。两大方位系统的形成,分别与天文和地理相关,其深层原因需要进一步探讨。两个大方位系统的传承与变改也有脉络可寻,这对于不同文化间的互动关系,也是一个很好的切入点。

注释:

[1]王仁湘等:《金沙之谜——古蜀王国的文物传奇》,四川人民出版社,2010年。

[2]成都市文物考古研究所:《金沙——再现辉煌的古蜀王都》,四川人民出版社,2005年;《有9个柱洞金沙建筑基址是“古蜀大社”?》,《成都商报》2010年5月19 Et。

[3]《探营金沙:200米金属步道直通3000年前的宝藏》,《成都晚报》2007年4月11日。

[4]《金沙遗址祭台对着天上星?》,《成都商报)2009年7Yl18日。

[5]陈炳飞:《浅析黄赤交角变化的影响》,《地理教育》2003年第4期。

[6]成都市文物考古工作队:《四川新津县宝墩遗址调查与试掘》,《考古》1997年第l期;成都市文物考古研究所:《再现辉煌的古蜀王都》,四川人民出版社,2005年。

[7]成都市文物考古研究所:《成都金沙遗址“兰苑”地点发掘简报》,成都市文物考古研究所:《成都考古发现2001》,科学出版社,2003年。

[8]成都市文物考古研究所:《金沙村遗址芙蓉苑南地点发掘简报》,成都市文物考古研究所:《成都考古发现2003),科学出版社,2005年。

[9]成都市文物考古研究所;《金沙遗址蜀风花园城二期地点试掘简报》,成都市文物考古研究所:《成都考古发瑚12001》,科学出版社,2003年。

[10]四川省文物管理委员会:《成都羊子山土台遗址清理报告》,《考古学报》1957年第4期;李复华:《关于羊子山土台遗址和几件出土文物的历史价值问题》,《四川文物)20L0年第1期。

[11][四川省文物管理委员会等:《广汉三星堆遗址》,《考古学报》1987年第2期;陈德安:《三星堆遗址》,《四川文物》1991年第l期。

[12]四川省文物考古研究所:《三星堆祭祀坑》,文物出版社,l998年。

[13]四川省文物管理委员会等:《广汉三星堆遗址》,《考古学报》1987年第2期。

[14]中日联合考古调查队:《四川新津宝墩遗址l996年发掘简报》,《考古》。l998年第l期。

[15]成都市文物考古工作队等:<<1ⅡtJ i l省郫县古城遗址调查与试掘》,《文物)1999年第l期。

[16]成都市文物考古工作队等:《四川省温江县鱼凫村遗址调查与试掘》,《文物)1998年第l2期。

[17]江章华等:《成都新津宝墩遗址发现外城城墙》,《中国文物报)20L0年2月26日。

[18]成都市文物考古研究所:《成都市南郊十街坊遗址发掘纪要》,成都市文物考古研究所:《成都考古发现l999》,科学出版社,2001年。

[19]四川省文物考古研究所三星堆工作站:《四川广汉市三星堆遗址仁胜村土坑墓》,《考古)2004年第l 0期。

[20]成都市文物考古研究所:《成都商业街船棺葬》,文物出版社,2009年。

[21]a.中国社会科学院考古研究所:《中国考古学·夏商卷》,第237页,中国社会科学出版社,2003年;b.北京大学考古文博学院、河南省文物考古研究所:《登封王城岗考古发现与研究(2002~2005)》下册,大象出版社,2007年。

[22]中国社会科学院考古研究所安阳队:《河南安阳市洹北商城的勘察与试掘》;《河南安阳市洹北商城宫殿区1号基址发掘简报》,《考古)2010年第l期;《河南安羽市洹北商城遗址2005~2007年勘察简报》;唐际根等:《洹北商城宫殿区一、二号夯土基址建筑复原研究》,《考古)2010年第l期。

[23]同[21]a,第333页。

[24]同[21]b。

[25]蔡全法等:《河南省新密市发现龙山时代重要城址》,《中原文物)2000年第5期。

[26]关增建:《中国古代的空间观念》,《大自然探索)1996年第4期。

[27]中国社会科学院考古研究所山西工作队等:《山西襄汾县陶寺城址祭祀区大型建筑基址2003年发掘简报》,《考古》2004年第7期;《山西襄汾县陶寺城址发现陶寺文化大型建筑基址》,《考古》2004年第2期;解希恭主编:《襄汾陶寺遗址研究》,科学出版社,2007年。

[28]中国社会科学院考古研究所等:《夏县东下冯》,文物出版社,1988年。

[29]山东省文物考古研究所:《山东阳谷景阳岗龙山文化城址调查与发掘》,《考古)1997年第5期。

[30]孙淮生等:《阳谷县皇姑冢龙山城蛙的初步勘探与相关问题的思考》,阳谷蚩尤文化研究会主办:《蚩尤文化研究》2006年第2期。

[31]孙亮等:《江苏连云港藤花落遗址考古发掘纪要》,《东南文化)2001年第l期;林留根等:《藤花落遗址聚落考古取得重大收获》,《中国文物报)2000年6月15日。

[32]张哲:《盘龙城在商代社会的功用地位》,blog.err.cn/ viewthread-83997.html 2010—4—29。

[33]维舟:《面南背北:中国文明的方向系统》,http://weizhoushiwang.blogbus.com/logs/43823057.html。

[34]李孝聪:《古地图和中国城市形态变迁史》,香港城市大学中国文化中心编:《历史地理——中国文化中心讲座系列》,香港城市大学出版社,2002年。

[35]杨锡璋:《殷人尊东北方位》,《庆祝苏秉琦考古五十五年论文集》编辑组编:《庆祝苏秉琦考古五十五年论文集》,文物出版社,l989年;朱彦民:《殷人尊东北方位说补证》,《中原文物》2003年第6期。

[36]四川省文史馆:《成都城坊古迹考》,四川人民出版社,1987年;《明史·李文中列传》。

[37]中国科学院考古研究所山西工作队:《山西夏县禹王城调查》,《考古》:1963年第9期。

来源:《先秦秦汉史》2012年第1期