【清代】江苏、浙江丝织业中的资本主义萌芽

——《中国资本主义的萌芽》第四章第四节

第四节 江苏、浙江丝织业中的资本主义萌芽

一 丝织技术和分工的发展

鸦片战争前清代丝织业有所发展,但发展不大。除新兴的柞蚕丝产区如贵州的遵义、安顺和较晚的山东的莱州、登州外,原来明代山西的潞安绸已一蹶不振,四川成都的蜀锦也一度中衰,惟陕西织绸略有起色,较晚有广州纱缎兴起。主要丝织产区江苏、浙江两省,曾有些地方改向棉织发展,但由于农村丝织户向城市集中,苏州、杭州、江宁(南京)的机户大增,总产量亦超过明代。

清代丝织工具,大体仍是明代遗制,直到十九世纪末无大变革。但织机已进一步专业化二尤其是缎机和新兴的绒机,制造较精。有人说,“织缎之机,名目百余”,这是指其部件和附属用器有百余种。但因部件不同,便分出机种,“盖一器而工聚者机为多,宜其细密精致,为海内所取资”【1】。乾隆时有人记杭州的织机:“有杼、有轴、有疌、有滕、有椱、有楼、有鹿卢、有蹑、有综,佐之者有枃、有梭、有籰、有繀车”【2】。这些名称,明代以前已都有了,并无新器。但其中“鹿卢”原指纺车的架轮,这里似是作为织机的部件。光绪初,海关所制南京缎机图上有个高悬的架轮【3】,可以代替花楼,节省劳力。这大约是清代一个改进。又“枃”通常指梭,亦指筘,鉴于文中另有梭,此当指“筘”,而“枃”,古亦指筘。近代织机有两种筘,一是穿综时梳经线用的筘,一是投梭后把纬线打紧的筘,这是两种完全不同的器具。打纬用箱,就可以一手投梭,一手拉筘,提高功效。但由于明代以前的史料中对于用什么工具打纬,从无记载,因此,用筘打纬是否清代的发明,尚难肯定。【4】

清代的丝织工艺也有发展,尤其是缎类。明代缎已代替绫、锦,向坚实耐用方向发展。清代的缎种类增多,似又有向高级发展的趋势,尤其是在南京。南京缎有头号、二号、三号,都是用八丝织成,较次品种则用七丝、五丝。头号经线多至17,000根,三号也有9,500根(明代为5,000—6,000根)。另有描金、挑花等更为华丽。又有倭缎,实系绒类,明代初兴,清代则绒类大有发展。除福建漳绒、漳缎、天鹅绒外,南京有建绒(孝陵卫绒),苏州、杭州也都织绒。绒有专用织绒机,并专纺绒丝,而主要是剪绒工艺大有改进。过去是织后再剪,清代已是边织边剪,提高了效率。绫和缂丝也向更高级发展。南京的缂素最为名贵,杭州的绫则多作装演画幅,造作人物之用。绸类的发展仍是趋向坚实耐用,如宁绸、茧绸、府绸都是清代新产品,行销甚广。柞蚕丝主要用于织绸,最耐磨洗。给是后期的新产品,也颇合民用。大约清代织绸,已是先纺后织,不仅经线用双经,纬线也多用纺纬,这就能提高织造时的劳动效率。从官织局来看,各色人匠总计,明代平均一织机有工匠4.2人,清代则为3.8人。民间织造,用工要少些。雍正时有个记载,说杭州临平镇,“每机一张,每日出绸一匹”。【5】这是指“轻绸”,但亦是了不起的。通常大约两三日一匹。

清代丝织工艺的改进,经济意义也许不太大,但技术分工,则达于高度。这与丝织业之由农村、乡镇向大城市集中有关。分工对生产力的提高,大有稗益。以苏州为例,清代后期,丝织手工业的生产工序和分工大体如下。

养蚕之家,兼作缫丝。但经丝系两根细丝合股,用纺车纺成,称双经丝,在经丝产区湖州,已逐渐有农家专司其业,称纺经户或摇经户。在城市,则有专业的纺工,称车户。

丝纺后须经练染。染有染坊专业。练是练自,并加格,使丝光泽,有专业格丝工,亦有练白房。

染或练的经丝成缕,要把它绕在籆子上,称掉经或络经,多由贫家妇女为之。许多的籆丝,在木架上牵引成几十条并行的长丝段,叫牵经或整经,有专业牵经工,两人一组对牵。把这些并行的丝接到织机原来的经线上,叫接头,也须有期手,一般牵经工也作接头。如系新织机,没有旧经头,则须先结综,再把数千根经丝一一穿筘、穿综,费工最大,这也有专业的结综掐泛工。

纬丝的处理比较简单,除有的须拣选、整理(叫拍丝)外,只是用纺车把它绕在梭管上,叫掉纬或络纬,多由妇女为之。

以上都是在织以前的准备工序。在这些工序中,练榜、接头、结综三种都是需要高度技巧或熟练手艺的。另外,在织造中,结花本和挑花,也是专门技术。因而有段碑文记载说:织造“向非机匠一手一足之力,尚有手艺数项赖此营生。如机张之须用泛头也,有结综掐泛一业;如丝之须练也,有距丝一业;如经之须接也,有牵经接头一业;如织花缎也,有上花一业。以上四业均系世代相传,是以各归主顾,不得紊乱搀夺”。【6】这种按行结帮,是清代突出的现象。

在织的工序上,由于品种不同,所用织机不同,也是分工的。清后期苏州有这样一个记载:“花桥,每日黎明花缎织工群集于此。素缎织工聚白舰桥;纱缎织工聚广化寺桥;锦锻织工聚金狮子桥,名日立桥,以便延唤,谓之叫找。”【7】在织局中,则拣绣、挑花、倒花等又另有专匠。

二 清代的丝织官手工业

明代的官织染局,在明中期即行衰落,皇朝所需缎匹,逐渐改为由机户领织和向民间市买,至天启七年(1627),官局全部停废。清初,仍然是采取市买和领织的办法。后来重建江宁(南京)、苏州、杭州三个官织造局,到顺治十年(1653),大体完成。【8】丝织业中官手工业的重新出现,是经济发展中的一个逆转。但清代的官织造局在内容和性质上,已与明代大不相同了。

彭泽益同志对清代的官织造局有专门的研究【9】,我们也利用他的研究成果。

清政府首先在顺治十年(1645)恢复江宁织造局。它是由“领机”办法建立起来的,即把官机交殷实机户承领,俗称机头,再由他们募匠织造,所以“各匠虽有工价名目,实皆民间各户雇觅应工。”【10】接着在顺治四年(1647)重建杭州织造局。它是采用明代老办法,即金派民间富户充当堂长,由堂长买丝招匠。局中除设官机300张外,还利用散在民间的织机160张,叫做“外造官机”。同年重建苏州织造局。它是“恣拿乡绅及富室充当机户”【11】建立起来的,该局设苏州堂、松江堂、常州堂,“金报苏、松、常三府巨室充当机户。”【12】恣拿的办法大体是“上户派机八只,以次而降,下下派机一只”,【13】派定后由他们雇匠进局织造,也有部分是“外机杂设民间”。【14】由于金派中肯吏科索,富户抱怨,顺治八年(1651)清廷禁止金报,改为由织局“买丝招匠,按式织造”【15】。这项命令实际并未执行,不过把金报的富户改充堂长、管事,而所谓“招匠”,只是仿照江宁织造局办法,招殷实机户承领官机,由承领人觅工织造而已。

这说明,虽然清王朝已于顺治二年宣布废除匠籍制度,它仍然利用封建权势,强制一部分民间机户为它服务。但同时亦可看出,清代的丝织官手工业完全是以民间机户为基础建立起来的,没有大量的民间机户,这些官织造局就无从设立。它在组织生产上依靠民间殷实富户,在劳动上依靠民间织匠,甚至在设备上也依靠民间织机,所谓“外造官机”。康熙十二年(1673)苏州织造局缺机170张,于是有人“倡均机之议”,“初议民机二十张均当官机一张,后因贿脱者多,仅以民机九张,均当一张。”【16】

整个看来,清代丝织官手工业基本上是一种“领机”制度。即将官机和生产任务交由民间殷实机户承领包造,发给“官机执照”,承包人凭照雇觅织匠,进局织造。这实际是明后期“领织”制度的变形,只是明代是在民间分散生产,清代改为在局中集中生产,以利监督而已。【17】尚有一部分仍是在民间分散生产,也发给官机执照。在这种制度下,承包人是由官府强派的,他们名隶官局,负有一定的封建义务,并受得吏克扣勒索。另一方面,他们也有一定的好处,因而有人说他们“若非恶棍积蠹借此遮身,即系奸晋滑吏因缘为利”。【18】不过这仅是少数,承包人大部分仍是民间殷实机户。这些富户本来有自己的机房,而承领官机一般每户不过一、二张。所以他们承领官机之后,仍然具有民机的身分,甚至是主要的。如同治初年,南京有个叫柳天培的机户,有织机六张,其中有两张是向官局领料交货,其余四张是自己雇工织造的。【19】

从工匠方面来看,他们进官局织造,即具有了官匠身份,受严厉监督和惩处。另一方面,他们和局中雇佣的染色、摇纺、挑花、倒花等其他各色匠役一样,又都享有劳动报酬,每月有口粮,并按计日工价,发给工银。换句话说,清代的丝织官手工业已全部是雇工制了。在营运上,它所有丝料都是按“时价”自民间收购(实际是压价收购);染、整、络、纺,都按项计加工费;所有产品都按工料计算价银,向户部报销。总之,无论从领机制度看,或者从劳动制度看,清代的官织造局都与明代初期的官织染局有性质上的差异。

清代丝织官手工业的规模有多大呢?从江宁、苏州、杭州官织造局的机张和工匠人数看,有如下表。

表4-14 清代官织造局的规模

| 官局 | 织机张数 | 工匠人数 | ||

| 清初原额 | 雍正三年(1725) | 乾隆十年(1745) | 乾隆十年(1745) | |

| 江宁局苏州局杭州局

总计 |

538800770

2,108 |

557710750

2,017 |

600663600

1,836 |

2,5502,1752,330

7,055 |

资料来源:彭泽益;《清代前期江南织造的研究》,《历史研究》1963年第4期。

从工匠总数看,与明代丝织官手工业差不多。不过,明代是在24个地方设官局,清代实际只在江宁、苏州、杭州三地设局,这三局的规模都比明代为大。但是,它们在当地丝织业中所占的地位,却大大缩小了。这是因为,明后期以来,民间丝织机户大大发展了。清代民间丝织业的一些情况,见于下文。从这些材料看,在南京,官织局的织机大约只占全城织机总数的2%;在苏州,也只占全市织机的6-7%;杭州民间织机数未详,情况大约也差不多。我们曾估计,明后期,民间机户的织工(不计农家副业)大约为官织染局工匠的三倍,到清中期,恐怕已是官织造局的十几倍了。

从上表也可看出,清代的官织造局也是逐渐衰落的趋势。到乾隆十年,三局机张已比原设额减少13%。又清廷额定的三局每年的产值(即报销银额),雍正二年(1725)是213,443两,。到嘉庆十七年(1812)是140,055两,减少34%。【20】太平天国战争中官局破坏,以后重建,生产又大不如前,苏州局等于撤销。这时,官局已是只造缎匹,其余绫、罗、绸、绉、刺绣、缂丝等品都是向民间订制了。【21】

总之,清代重建丝织官手工业,对于明后期以来民间丝织生产和丝织商品市场的发展,无疑是一个反动。但其作用并不甚大。加以官局经营腐败,生产效率低,技术保守,民间机户已早具有压倒官局的竞争能力。乃至在一些后进的地方也有这种情况。如在绍兴,道光年间才开始织缎,这是因为有个陆某,“曾供职京师,睹宦显绅商,多以服缎为荣,业是者多有供不应求之势。其时杭州织造公署,极具官气,不擅贸易,陆氏因于(绍兴)下坊桥设机织造,径运京师倾销,获利倍在,由是业者日繁。”【22】

三 民间丝织业的雇佣劳动

清代民间丝织业,一方面,有由乡镇向大城市集中之势;另方面,在地区上也有扩展。以江浙两省而论,大约在清前期发展较快,乾隆、嘉庆时达到高峰,以后有些停滞,到太平天国战争中遭到破坏。其中江宁发展最盛。据称“乾、嘉间机以三万余计,其后稍零落,然犹万七八千”。【23】道光间,“缎机以三万计,纱、绸、绒、绫不在此数。”【24】再晚,咸丰三年(1853)有人调查,江宁城内有缎机35,000台,附近乡村有15,000台,苏州,乾隆时,在“东城,比户习织,专其业者不啻万家。”【25】咸丰初年调查,苏州有织机12,000台;同时,盛泽镇有8,000台,沿运河的常州、丹阳、镇江也是丝织品产地。杭州情况未详。据说也是“昔以万计”,【26】大约和苏州差不多。同时,邻区湖州、嘉兴、绍兴、宁波也是丝织品产地,这些地方在太平天国战争后还有20,000多台。【27】因此.我们估计:清中期苏州地区、杭州地区的织机都各在20,000台以上,加上江宁地区40,000台,两省共有织机80,000台,这恐怕是比较保守的数字了。

在第二章第四节中,我们在考察过明代苏州、杭州的丝织业中已广泛存在着大户“呼织”、小户“趁织”的松散的雇佣关系,而到明后期,也已出现了比较固定的雇佣劳动。到清代前中期,则已是固定雇工为主了,同时也还保留着临时雇工。下面是常为人引用的一则苏州的记载。

“郡城之东,皆习机业。织文曰缎,方空曰纱,工区各有专能。匠有常主,计日受值。有他故,则唤无主之匠代之,曰唤找。无主者,黎明立桥以待。缎工立花桥;纱工立广化寺桥;以车纺丝者曰车匠,立濂溪坊。什百为群。延颈而望,如流民相聚,粥后散归。若机坊工作减,此辈衣食无所矣。每桥有行头分遣,今织造府禁革,以其左右为利也。”【28】

关于这则史料,史学界曾有讨论。我们的看法,这种“匠有常主”的雇佣劳动,清初已有,或者更早。而“计日受值”,和大量无主临时工的存在,则是与该业雇工的特点有关。丝织业的雇工,必须是熟练的织手,他们是来自在竞争中失败的机户,绝少外地流民,并无学徒制度。【29】自织机户一遇困境,就要“立桥以待”。至于文中所说“有行头分遣”,这是指雇工组织的行帮,不是机户组织的行会。雇工的行帮组织(有的地方称西家行),清代颇盛,它们与业主的行会组织(有的地方称东家行)处于对立的地位,因而常遭到封建官府的“禁革”,当然未能真正的禁除。有一个雍正十二年《奉宪永禁机匠叫歇碑》,可说明苏州丝织业的行帮组织,同时,它进一步反映了该业雇佣劳动的状况。

“苏州机户,类多雇人工织。机户出(资)经营,机匠计工受值,原属相需,各无异议。惟有不法之徒,不请工作,为主家所弃,遂怀妒忌之心,倡为行帮名色,挟众叫歇,勒加银口(此处史料原文缺失,以“口”代替),使机户停织,机匠废业,致机户何君衡等呈请勒石永禁。……

……各匠常例酒资,纱机每只常例给发机匠酒资一钱,二月朔日给付四分,三月朔日给付三分,清明给付三分,三次分给,共足一钱之数。缎机每只常例亦给付机匠酒资一钱,六月朔日给付四分,七月朔日给付三分,中秋给付三分,三次分给,共足一钱之数。至于工价,按件而计,视货物之高下,人工之巧拙,以为增减,铺区相安……”【30】这里雇工的工资是“按件而计”,与前面“计日受值”不同。按清代官织局的工匠也是按日计值,【31】但每件(匹)用工也有定额,并非每日支付,所以计日计件并无区别。从其酒资是分三次付齐,亦可看出是固定的雇佣关系。但是,织纱是在春季,织缎是在夏季,还都是季节性生产。秋冬两季来洋。按这种苏州城市里的专业织户,总不会半年不生产吧,况且正是农闲时间。

在明代,我们还只看到机户、织工共同向太监、官府抗税的斗争。到清代,则已有织工对雇主的罢工斗争了。更晚,道光二十五年(1845)还有一则杭州的史料,是禁止“自称行首,串通散伙停工,勒加工价”;不准“憎嫌食物,勾通行首,纷纷散工”;“倘欲辞业另就,任听机东另留新伙,不准仍前把持挟制”,甚至“不准夜间在外游荡”。【32】双方的矛盾和斗争已十分尖锐。

前文我们说过,在明代苏州丝织业中的雇佣关系,基本上还是列宁所说的第一个阶段,那时雇工与雇主之间“还未形成任何牢固的形式”,“还没有引起各个生产参加者集团之间的分裂”。也就是文献中所说的“机户出资,机工出力,相依为命”。【33】而到清代前期,已是固定的雇佣关系为主了,“劳动的代表和资本的代表之间的分黎在这里已经充分表现出来”【34】了。

列宁这段话,原是指俄国工场手工业晰有极其明显的资本主义性质”。前文我们考察过,在明代后期,苏州和杭州的丝织业中都可找到个别的但是有代表性的工场手工业形荡的例证,表明资本主义萌芽的出现。清代情况如何呢?

从前引碑文可以看出,清代苏州城内的机户已多鹏是出资经营”,“雇人工织”了。文中署名呈请禁止织工叫歇的有何君衡等61人,他们可能是其中大户。但是,他们究竟出多大的资来经营。雇多少个工来制造,以及有无扩大再生产的可能,都无迹可寻。一定数量的资本和雇工,是考察资本主义生产关系的必要条件。缺少这些条件,也就不能对他们雇工的性质,速作判断【35】。在杭州,倒是有一个蒋某开设10张织机的作坊的例子,不过已是太平天国战争以后的事了,下面我们还要提及。再看一下南京的情况。据说那里在康熙以前,限制民间织机“机户不得逾百张,张纳税当五十金,织造批准注册给文凭,然后敢织”。康熙时,曹寅任江宁织造,呈报清廷取消了这个限制,“自此有力者畅所欲为,至道光年间,遂有开五六百张机者”。【36】这里所说“机户不得逾百张”,事颇可疑,曹寅奏折中也未见此议。或者是指领机的“殷实机户”,非民间独立机户。后面所说“有力者”,则显然是指绸缎庄,即道光以后通称的账房,是商人资本。他们支配的大量织机,是分散在织工家中生产。木织机很大,花缎机长一丈六尺,开五六百张机须二三百间厂房,除官织造局外,民间是办不到的。因此,清前中期苏、杭、南京一带丝织业中的工场手工业这一形式有无发展,在没有确切材料以前,还不能肯定。

此外,近有人调查,山东淄川县粟家庄有一个地主兼丝织机房主的毕家。这家在乾隆时有100余亩地,并做机户,由一张机增至几张机。到道光二十年(1840),他家有300余亩地,他家的恒盛机房也已有20张机。到光绪二十年(1894)前后,有约900亩地,恒盛机房也发展为拥有26间厂房,72张机,雇工100余人的工场。【37】这是在鸦片战争前丝织业工场手工业的唯一实例。这调查是根据毕家后代的口述。

四 商人支配生产

明代,尽管商人资本十分活跃,在丝织业中还未找到商人支配生产的史例。清代,则清楚地出现了。雍正时人说:“商人积丝不解织,放与农家预定值;盘盘龙凤腾向梭,九日辛勤织一匹。”【38】这是指吴兴双林镇的情况。现在我们还是回到苏州。

下面是摘自道光二年(1822)苏州又一个官府镇压机匠罢工斗争的碑文。

“查民间各机户,将经丝交给机匠工织,行本甚巨,获利甚微。每有匪匠,勒加工价,稍不遂欲,即以停工为挟制,以侵蚀为利蒙。甚将付织经纬,私行当押,织下纱匹,卖钱侵用。稍向理论,即倡众歇作,另投别户。此种恶习,甚为可恶。”

“自示之后,各乡匠揽织机只,概向机房殿书立承揽,交户收执。揽机之后,务宜安分工作,克勤克俭,计工受值,不得将货、具、经、纬私行侵蚀,以及硬撮工钱;借词倡众停工。”

“至前据殳礼静当堂呈验各机户所议规条一簿,业经本县查核存款,皆属情理,此后准其照议通行。”【39】

这里虽也是机匠对机户的罢工斗争,但同前面雍正十二年碑文所示的情况,颇不相同。这里的机户是将经丝、纬丝以至某些工具和“货”(可能指刷浆之类)交给机匠织造;为防止机匠“侵蚀”,规定要他们到机户行会所在地机房殿写下承揽字据;织成后“计工受值”。可以看出,这里所称“机匠”,实际是个体机户,他们领到经纬后在家自织,也可能雇工帮织,故称承揽。而这里所称“机户”,实际是一种放料收货的绸缎铺号,即后来称为账房的商人。在碑文中,署名向元和县府控告机匠的共有26人,其中领衔的是“职员金新市、监生吴泰源、李希元”等,而绝大部分署名都是铺号名称,如徐大有、徐万源、蒋万凝、蒋万顺、金万盛、王万盛、胡三盛、夏开发、王茂兴、陈永泰、金发祥、丘成记等。这件案子的起因是机匠“会聚多人,向轮年机户李升茂庄上滋闹”。轮年机户是指在丝织业行会或在机房段管事的人,这年轮到李升茂庄当值,所以机匠来到他的庄上理论,这也说明是个商业资本。这些庄铺向小生产者发原料,收成品,计给工价,还订有契据,显然是一种高级形式的包买商,是商人资本直接支配生产、把小生产者变成他们事实上的工资劳动者。碑文最后一段“各机户所议规条一簿”可能是指该业行会的行规,行规内容未悉,但可以肯定不会有限制包买商行为的规条,因为他们本来就是干这个生意的。

在雍正十二年那个碑文中,有“铺匠相安”一句,因此,有人认为那个碑文中所称机户,也是铺户。不过,这是与丝织业中由于大小户分化(“呼织”)而来的雇佣关系的渊源相矛盾的。并且,在雍正十二年碑文中署名的61家机户,没有一家象是铺号名称。还有一个苏州织造府所辖机户姓名的碑文,所录300多个机户中也没有象是铺号的名称,而其中有100多户是妇女,如胡王氏、王许氏、顾小姐、孙三小姐等。【40】“铺匠相安”一语,可解释为当时机户已有兼营买卖纱缎之事,作为机户向铺户转化的一种迹象。原来在明代正德年间,江宁买卖丝织品的铺户有10个行,其中就有包头行是“有机户、有铺户”,罗行是“并机户”【41】。这种机户兼铺户的情况,大约到情代更为普遍了。

从雇佣关系的演变来看,机户向铺户转化,可能是后来丝织业中称为账房的包买商的来源之一。但苏州原有大绸缎商,他们转化为包买商恐怕还是主要的。这与列宁所说的,边僻地区花边女工之转化为包买主,是有所不同的。有个记载说,乾隆时,苏州有26家绸缎庄捐款11,022两修建会馆,其中有4家捐款在1,000两以上,【42】它们的资本是很大的,由收购缎匹到直接支配生产,是意中事。下文还见,南京的账房有早在乾隆年间开设的,当时还未流行包买商制,可能也是后来转化的。

五 账房

账房的名称出现较晚。如上所述,道光初年,苏州发料收货的纱缎铺庄,仍沿称机户。但这是官方文书。在民间,如道光十二年(1832)成书的《吴门表隐》,就已用“经造纱缎账房”的称呼了。光绪二十二年(1896)刘坤一在办理苏州丝织机捐的报告中说,“凡贾人自置经纬,发交机户领织,谓之账房”。【43】有一调查说,光绪二十五年(1899),苏州:

“账房大者有一百余户(资本十万元以上),中者有五百余户(资本一万元以上),小者六百余户(资本二三千元)。……其所谓账房者,贮藏织丝,自家不营机工,命他人随意织造织物。”【44】

还可引一个后来的调查作为参考。1913年,苏州开业的账房有57家,支配机户近1,000家,共有织机1,524架,使用男女工徒7,681人,年产纱缎30,900匹。这57家账房中,工徒最多的一家有600人,最少的也有25人。开设时间在鸦片战争以前的有11家,最早一家开设在康熙四十一年(1702),其余,乾隆年间(1767一1793)7家,嘉庆年间(1802、1810)2家,道光年间(1837、1845)2家。又调查报告说:“各账房除自行设机督织外,大部以经纬交与织工,各就织工居处,雇匠织造,谓之机户”。【45】这种“自行设机督织”与前说有异,大约是后来之事。至于雇工徒7,681人,主要是账房的外加工,机户的雇工有限,其说见后。

南京机户最多,账房的出现可能比苏州还早。康熙五十一年(1712),有人奏请派曹寅之子曹颐任江宁织造折中有“机户经纪”【46】一称,可能就是后来账房的承管。下列史料,则均晚出。

“在丝织业发达之区,人民于家中置木机,从事织造,普通多称机房,有自织、代织之分。代人织者,原料由人供给,此种雇主,江浙等处称为账房,皆饶有资本之绸商,各埠有代彼趸卖之店,名为分庄。惟总店则皆称账房,而不称总庄。南京等处之规模较大者,称为大账房。”【47】

“开机之家,谓之账房。机户领织,谓之代料。织成送缎,主人校其良楛,谓之仇货。其织也,必先之以染经,经以湖丝为之。经既染,分散络工;络工贫女也,日络三四窠……、经籆交齐,则植二竿于前,两人对牵之,谓之牵经。牵毕即上机接头……”【48】

据光绪十二年(1868)二月十六日《申报》载,南京的“大账房李扁担、陈草包、李东阳、焦洪兴者,咸各四五百张”织机。以后南京的账房又通称缎号。

又如在镇江,“开设行号者十余家,向由号家散放丝经,给予机户,按绸匹计工资”。这当然也是账房之类的包买商。【49】

账房怎样支配生产,在生产中起什么样的作用呢?

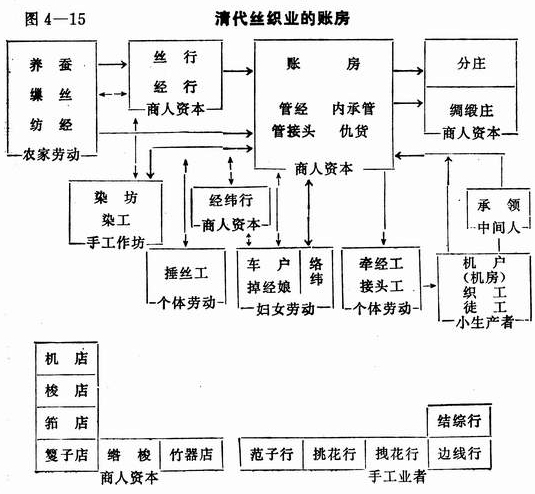

前面我们讲过清代丝织业的生产工序和分工。到清后期,商人资本的发展已把这些工序全部控制起来,而账房成为全部生产过程的中心,连同围绕丝织业开设的许多附属店行,我们作一图解如下。

丝 行 丝行是大商业资本,它们垄断农村丝市场,向农民收购丝,卖给账房。在新丝上市季节,也有的账房自已派人下乡收丝。由于经丝有特殊规格,并多用湖州丝,故又专有经行(经丝拧)把持其业。后来,经丝产地的农家也自己把丝纺成经纱(双经丝)出卖,南得一带“农人纺经十之六,遂使家家置纺车”。丝行见有利可图.就插手其事,它们把丝发给农民代纺,给工资,叫做“料经”【50】。这样,丝行也干起包买主的勾当,商业资本的支配一直延伸到农村去了。但这是少数.大部分经丝是卖结给账房后,再由账房加工。

染 坊 账房将经交染坊加染,或雇工捶练。染练也主要是经丝,这关系织品质量至大,故业中人语;“染为根本”。染坊设备较多,有些规模较大,雇工众多,我们将在下节考察棉织业的染房时一并论述。不过,丝业的染坊实际是账房支配的加工作坊,属于“号家成本”正如棉布染坊实际是句号支配的加工作坊一样。

车 户 经丝加染后,由账房发给车户用纺车摇成双经丝,付给工资。车户又称纺经户,或掉经娘。因为她们都是“贫女也,日络三四窠(丝日片,经曰窠,百窠为一桩),得钱易米可供一日食”【51】。装一个织机要用上万根经丝,长度要能织七八匹绸,所以纺经的工作量很大,掉经娘很多,所谓“委妇贫女,比户为之,资以度日者众焉”【52】。络纬比较简单,只是把纬丝绕在棱管上,也是妇女来做。车经和络纬,实际都是账房支配下的资本主义家庭劳动。商人见有利可图,早在康熙末年,南京即有经纬行出现,控制这些家庭妇女。经纬行最初是向官织造局承揽加工任务,大约以后也向账房承揽任务;于是,她们的劳动,又多出一层中间剥削来。

图4一15清代丝织业的账房

车户身受惨重剥削,也谋求反抗。光绪年间,南京的车户以“受缎号(即账房)欺压”,工价“不敷工食”,要求“设立公所,收捐济用”。此事被缎号压制了,但对工价做了调整。原来是一月五两,淡季减发,现改为“常年无分农隙农忙,一律五两”。其后车户又“敛费煽惑”,工价再调整为“常年每月银六两,自五月至八月加一两”。【53】由此可见,车户实际已是账房的长年雇工了。

牵经接头 账房将纺好的经丝,交牵经工理成并行的经把,再一根一根接到织机的旧经丝头上。这都需要熟练技巧的劳动,前面提到过,在苏州,它是“世代相传,各归主雇”的行业,很自然地组成行帮。晚期材料,在南京城中有牵接工匠近千人,城南有四班,城北有三行。每行(班)皆有行头,官织造局通过行头分派他们到局轮流当差,平日则受雇于缎号(账房)。有一家叫魏广兴的缎号,放料织机有三百至四百台,号中设有管理牵经接头的伙计一、二人。【54】

机 户 他们是直接受账房支配的小生产者,前面已屡介绍,后期多称机房。但是,为便于账房的管理,在账房与机户之间也产生了一种中间人,在杭州称为料头,在南京川做承管。又有内承管外承管之别。内承管在缎号“行走”,直接管理机户;外承管则须通过内承管与账房发生关系。承管须熟知机户的手艺、行为,如有“织手拐带丝经潜逃”,承管须负赔偿责任。【55】承管本身亦是机户,但他可从缎号得到佣金,领取缎号的贷款、贷料;又能从机户方面得到“奉承”,因为没有承管的介绍和担保,机户就不能向缎号“开账”贷料。清末,南京一个承管的收入有到十几石米的。【56】

机户是小生产者,有的雇用工徒,但为数不多。如上引苏州晚期调查,近1,000家机户共有1,524台织机,平均每家不足2台。晚期南京的一个调查说,有的机户有织机四台,这些大户称为机房,都是合伙的,但它们已不受账房控制,而是购料自织了。【57】

附属行店 随着丝织业的发展,各种为它服务的活动也专业化,“如机店、梭店、筘店、籰子、绺梭、竹器店、范子行、挑花行、拽花行、边线行,不过织户之附庸云尔。”【58】其实,在账房支配整个生产过程的情况下,不如说它们是账房的附庸。这里面,有制造和贩卖丝织器具的店铺,如机店、梭店、筘店等,他们与机户的关系主要是买卖关系;但机户是从账房取得贷款来添置器具的,所以,它们的生意也要看账房的盛衰。有专门手工业者,如范子行(设计花样、结花本)、挑花行、拽花行、边线行(织边用浆经,另行接头,叫牵边)等,他们和账房的关系,和牵经接头工相似。不过因属较高级手艺,故自成行,多具有行帮性。又如苏州的结综掏泛一行,因织机掏一次综可用八九年,所以人数不多,全行不过二三十人。但“向分京帮、苏帮,各归主雇,不相搀夺”。【59】

上面概述了账房在丝织业中的作用。账房是商业资本,但它把丝织的各个工序都组织起来了;通过发料收货这一基本形式,把手工作坊、个体劳动者、家庭妇女、小生产者、各种手艺人都置于它的支配之下,变成它的工资劳动者,从而形成一个庞大的工业体系,它本身也就具有产业资本的性质了。但是,这一切都是在不改变原来的生产方式、不变革原来的生产技术之下,悄悄地进行的;并以此为条件,一旦有了这种变革。它本身也就发生质变。下面我们举一个杭州的故事,作为本节的结束。

杭州有个蒋廷桂,原是牵经工。同治元年(1862)和他兄弟合买一张木绸机,自己织绸。碰上销路好,自己手艺不错,又熟悉行业内关系,十几年间,绸机增加到10台,当然,也雇了学徒帮工。这时蒋廷桂就把他的机房命名为“蒋广昌绸庄”,不再增添机只,而向小机户放料收货,当起包买商来。他自己也就不再上机织绸,专致力于选购丝料,推销成品。到光绪初年,他支配的织机已有300多台,并在上海、汉口等地设分庄和代销店,成为杭州绸业中的一家大户。因为他资本大,就向日本选购新式的铁制绸机。这么一来。虽然他还继续向机户放料收货,但是,已建立了一个包括几个车间的织绸工厂,以自织为主了。“蒋广昌绸庄”的招牌没有变,他本人则已变成近代工业资本家了。【60】

注释:

【1】陈作霖;《凤麓小志》卷三,记机业第七。

【2】厉鹗:《东城杂记》中华书局1958年版第77页。“轴”是用来卷绸的;“滕(另一字为异体字,下面为“木”)”、“椱”都是卷经线的轴;“楼”即花楼,在楼上提动经线以织花;“蹑(另一字为竹字头加聶)”、“综”都是使经线上下开口以入梭的装置;“籰”是绕丝用的框架;“繀车”即纺车。

【3】图见彭泽益:《中国近代手工业史资料》第1卷1962年版,第23—24页。

【4】清代卫杰《蚕桑萃编》所绘的织机图,同明代《农政全书》、《天工开物》所绘的织机图比较,其投梭部分多出一个绘有许多小孔的盘,可能就是这种改进的筘。

【5】雍正《北新关志》,钞本卷六,引见彭泽益:《中国近代手工业史资料》第1卷1962年版第216页。

【6】江苏省博物馆编:《江苏省明清以来碑刻资料选集》,1959年版第18页。

【7】道光时人顾震涛:《吴门表隐》,卷二,金册,钞本。引见彭泽益;《中国近代手工业史资料》第1卷1962年版第214页。

【8】明代除南京、北京的内外织染局外,在地方上有22个官织染局。清代在北京仍有内织染局,在地方则只有江宁、苏州、杭州三局,另外,镇江也曾设局。

【9】彭泽益:《清代前期江南织造的研究》,《历史研究》1963年第4期。

【10】李煦:《与曹寅会陈织造事宜》《苏州织造李煦奏摺》,一。

【11】叶绍袁;《启祯记闻录》卷七。按此记系年为顺治五年六月。引见彭泽益《中国近代手工业史资料》第1卷1962年版第100页。

【12】孙佩编:《苏州织造局志》卷一。沿革,江苏人民出版社1959年版,此书约成于康熙二十五年。

【13】叶绍袁:《启祯记闻录》卷七。引见彭泽益:《中国近代手工业史资料》第1卷1962年版第100页。

【14】周天成:《重修织造公署碑记》,《江苏省明清以来碑刻资料选集》1959年版第4页。

【15】雍正《大清会典》卷二0-,工部,织造。

【16】孙佩编:《苏州织造局吉》卷四,机张。

【17】督办苏杭织造的陈有明说。明末“向来机设散处民居,无监督典事之人,率以结阵赝货塞责报命,……此明季之所以坐废也”。见江苏省博物馆编;《江苏省明清以来碑刻资料选集》1959年版。第1页。

【18】刘余谟。《特陈江南蠹民之害疏》,顺治十年,见《皇清奏议》卷六。

【19】《清末南京丝织业的初步调查》,见《近代史资料》1958年第2期。

【20】彭泽益:《清代前期江南织造的研究》。见《历史研究》1963年第3期。

【21】《苏州清代织署调查简报》《文物参考资料》1958年第9期。

【22】王廷凤:《绍兴之丝绸》,引见彭泽益:《中国近代手工业史资料》第2卷1962年版,第77页。

【23】陈作霖:《风麓小志》卷三。

【24】光绪《续纂江宁府志》卷十五。

【25】乾隆《长洲县志》卷16。

【26】《杭州市经济调查》,丝绸篇,引见彭泽益:《中国近代手工业史资料》第2卷1962年版第74页。

【27】本段所用咸丰初年及太平天国战后材料均据The Maritime Cusfoms,Special Series:Silk,1917,引见彭泽益:《中国近代手工业史资料》第2卷1962年版第64、68、74、80、89页。

【28】这则史料,最早见于康熙二十三年编纂的《长洲县志》卷三,风俗;亦见于康熙《苏州府志》卷二十一,风俗。乾隆《长洲县志》、乾隆《重修元和县志》亦有大致相同的记述。关于这则史料的讨论,见经君健:《校对一条史料》;许大龄;《<读校对一条史料>》,分载《历史研究》1962年第6期、1963年第3期。

【29】清代官织造局中有“幼匠”,主要是在局工匠的子侄,随同学艺。民间机户,则到十九世纪末,才见学徒记载。

【30】江苏省博物馆编:《江苏省明清以来碑刻资料选集》1959年版,第5—6页。

【31】织匠是每日6分,加柴盐菜津贴共约1钱,这是织“上供”用缎匹。见彭泽益:《清代前期江南织造的研究》,《历史研究》1963年第4期。

【32】《杭州绸纱绒缎料房业户条规》,见《中国资本主义萌芽问题讨论》续集,1960年版,第416—417页。

【33】见本书第156页。

【34】列宁:《俄国资本主义的发展》,《列宁全集》第3卷,第393页。

【35】有的记载,如李询《明清史》(人民出版社1956年,经245页,所引巴尔《中国状况》所述苏州、杭州、南京丝织业中拥有千张织机的情况,显然是不可靠的。

【36】光绪《续纂江宁府志》卷十五。

【37】景甦、罗仑著:《清代山东经营地主底社会性质》,1959年版,第68—76页。

【38】民国《双林镇志》卷十六,物产,沈泊村诗,沈雍正十年进士。

【39】江苏省博物馆编:《江苏省明清以来碑刻资料选集》1959年版,第13一14页。

【40】江苏省博物馆编:《江苏省明清以来碑刻资料选集》1959年版,第9—10页。

【41】正德《江宁县志》卷三,赋税。

【42】江苏省博物馆编:《江苏省明清以来碑刻资料选集》1959年版,第26—27页。

【43】顾震涛辑:《吴门表隐》,钞本。《刘坤一集》,奏疏,卷二十六。均引自彭泽益:《鸦片战争前苏州丝织业生产关系的形式与性质》,《经济研究》1963年第10期。

【44】《通商汇纂》,东西商报,1900年,见彭泽益:《中国近代手工业史资料》第2卷的62年版,第452页。

【45】曹允源等:民国《吴县志》卷五十一。引见彭泽益:《中国近代手工业史资料》第2卷1962年版,第428—430页。

【46】康熙五十一年八月二十七日江西巡抚郎廷报奏。引见彭泽益:《中国近代手业史资料》第1卷1962年版,第104页。

【47】刘锦藻:《清朝续文献通考》卷三八五,实业考,考—一三二九。

【48】陈作霖:《凤麓小志》卷七,记机业。按此书成于光绪二十五年。

【49】徐珂:《清稗类钞》第十七册,农商类。

【50】“纺经以己丝为之,售于牙行,谓之乡经。取丝于行,代纺而受其值,经。”道光《晨泽镇志》卷二。又咸丰《南洛镇志》引旧志卷三一。

【51】陈作霖;《凤掩小志》卷七,记机业。

【52】民国《吴县志》卷五十一。

【53】光绪二十七年《丝经业规定招经料银碑》、光绪三十二年《缎业公所碑》,均见《近代史资料》958年第2期。

【54】南京博物院民族组:《清末南京丝织业的初步调查》,见《近代史资料》1958年第2期。

【55】光绪十七年南京《机业公所行规碑》,见《近代史资料》1958年第2期。

【56】南京博物馆民族组:《清末南京丝织业的初步调查》,见《近代史资料》1958年。

【57】Decennial RePorts 1892—1901,Vol1,引见彭泽益:《中国近代手工业史资料》第2卷1962年版,第427页。

【58】作霖:《凤麓小志》卷七,记机业。

【59】江苏省博物馆编:《江苏明清以来碑刻资料选集》1979年版,第19页。

【60】胡慎康:《杭州蒋广昌绸庄发家史纪要》,油印本。