[清代]商品流通的发展和会馆、公所、行帮的兴起

——《中国资本主义的萌芽》第四章第一节

四、商人会馆的兴起

据现有资料,最初的会馆,是供赴京会试的士子驻足用的,又称试馆。见于记载最早的是“京师芜湖会馆,在前门外长巷三条胡同。明永乐间,、邑人俞漠捐资购屋数椽并基地一块创建。”【34】其后,各大城市的外籍人士纷纷建立会馆,为同乡聚会或来城者驻足场所,故有“会馆之设,肇于京师,遍及都会”之说【35】。商人会馆是其中的一种。

商人会馆,或谓也是明代兴于北京。谁所见资料,有的只记商川巳神、修庙、办义家等,还不能确定已有会馆。有的确是商人出资建会馆,但仍系试馆性质。【36】惟浙江商人之勤县会馆有“创自前明”、山西商人之临汾会馆有“创于有明”,又临汾东馆有立馆“自前明始”等碑刻资料。【37】总之,明代北京已有商人会馆,但为数不多。苏州是清代最大商业城市,会馆林立。其中有岭南、三山二馆建于明代,记载较实。“岭南会馆之建,始于有明万历年间”;清雍正元年(1723)扩建,助金者“或仕或商”,而列名中捐款最多的四户均为商号。“三山会馆建自前明万历年间”;道光十年(1830)重修,助金人列官员五名,又列洋帮、干果帮、青果帮、丝帮、花帮、紫竹帮商人百余人。【38】苏州无试馆,这二馆大约自始即商人会馆。

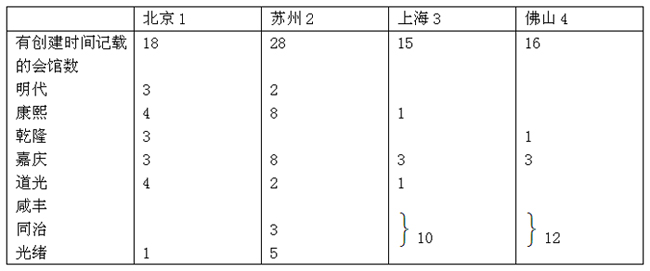

商人会馆虽然明代已有,它的大量出现还在清代。从现有资料看,大约以康熙、雍正、乾隆、嘉庆四朝为盛,道光以后在上海、佛山尚有发展,但也已让位于公所了。现将北京、苏州、上海、佛山四地商人会馆的创建情况列如表4—4。其中北京、苏州的商人会馆有三、四十处,而记有创建时间者不多,上海、佛山亦不完全,故仅示概略而已。

会馆原是同乡会性质的组织,地方畛域和乡土观念浓厚。商人会馆也多是以省、府、州县命名。但是,也有一些是以行业命名的,如北京的太乙祠银号会馆、当业会馆、药行会馆、文昌会馆(书业)等;上海的商船会馆、丝业会馆、沪北钱业会馆、木商会馆等。惟苏州没有完全以行业命名的会馆,不知何故。这种命名的区别,下面再谈。

表4-4:商人会馆创建时期

资料来源:1、李华:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》1980年版

2、苏州历史博物馆等编:《江苏省明清以来碑刻资料选集》。

3、上海博物馆编:《上海碑刻资料选集》

4、民国《佛山忠义乡志》卷六;佛山《金鱼塘陈氏族谱》碑文类。

商人会馆的职能,首先也是“联乡情于异地”“叙桑梓之乐”,至少在倡办时都是这样说的。其次是祀神,年有定例,是商人会馆中的大事。“盖夫会馆之设,所以答神麻,睦乡谊也”。再则是“义举”,如设义家、助丧、助药等。因而又可概括为“进神麻,联嘉会,襄义举,笃乡情”。【39】

然而,商人的目的是做生意赚钱,设立会馆的实际目的,也离不开这个。下面就是一例:

乾隆三十七年(1772)《吴冈钱江会馆碑记》:“通商易贿,计有无、权损益,征贵征贱,讲求三之五之之术,无一区托足,则其群涣美。”【40】

这就是说,会馆是为了商人通行情、计盈亏、评价格、讲求商术、避免同业涣散而设的,因而也是同业竞争的产物。在会馆的职能中也确有为经商服务的一面。会馆一般都可供行商住宿,不少还设有储货仓库,有的在会馆内设交易市场。又如上海的商船会馆,在牛庄等口岸设立机构,成为海运联络站。

清代商人会馆还有一事值得一提,就是它们与牙行的斗争。康熙五十一年(1712)在北京创建的仙城会馆,其创建缘由即是:

“始里(广州)之辐辏京师者,则有若挟锦綺者、纨纻者,绢谷哆啰纻葛者,莫不曰:吾侨乃寄动息于牙行,今安得萃处如姑苏也?既而裹珠贝者,玻璃翡翠珊瑚诸珍错者,莫不曰:吾侪久寄动息子牙行,今安得萃处如湘潭也?既而辇药之若桂若椒者,果核之若槟若荔者,香之若沈若速若檀若美人选若鹧鸪斑者,莫不曰:吾侪终寄动急于牙行,今究安得萃处如吴城也?凡十数年,是图会馆也。”【41】

引文中所说的3类18种商品,即所谓广货(包括广州进口洋货)。如本节第一目所说,当时广货是经海路运上海、苏州,或经桂江、湘江集中湘潭,再分销各地,北上京师。苏州、湘潭的牙行主要是垄断当地土产。粤商自有“萃处”之所;而到京师,还得投牙,“寄动息于牙行”,因有建会馆之议。另外,还有靛行会馆、河东会馆、颜料行会馆三则记载:

“念我(靛)行坊铺,从无取牙用之说,……自乾隆庚戌,有外牙索诈滋扰,诬控成讼之由。是以我行公议:派人充当靛行经纪四名,凡有自置自用之靛,每车仅取银数钱,聊充输纳国课应卯,敬口口口需。后至嘉庆庚申,渐积千有余金”。至嘉庆十五年(1810),“公议:不若将余项置买会馆”,即新建之靛行会馆。

“河东会馆,为(山西河东)在京贸易请君所建。”乾隆十三年(1778)“易州烟庄牙侩为奸,行中不通交易者几乎经年。卒赖三圣之灵,其人自来恳请定为章程,永归平允。行中同人欣喜过望之无已也,愿出囊金,重新神宇。”

“颜料行桐油一项,售卖者惟吾乡人甚伙。……搬运来京,报司上税,始行出卖,其由来固匪朝夕也。无何,有网利傅天德者,既不开行,又不评价,不知执何年月日之帖,平空索取牙用”。乾隆十八年(1753),“幸蒙都宪大人……牌批云……毋得建例需索……”【42】

这里北京的靛行是商人自派经纪,抵制牙行,以牙税结余建立会馆。河东烟商是以会馆力量与牙行周旋,本获胜利,于是捐款酬神。桐油行是借官府之力,禁牙行勒索,立碑为记,碑文未提会馆,但碑是在颜料行会馆中。

清代商业资本发展,不断与牙行制度斗争,是一个进步,故评述。上述四则,均出北京。但我们知道,苏州、松江等地类此事件,尤其是商人疏通官府立碑禁索之事,史料屡见,上海商船也曾自设经纪,抵制牙行。只是这些记载中未提会馆的活动而已。现在,我们可以探讨一下商人会馆的性质。乍看来,清代商人会馆的兴起,似是模仿试馆而来,与我们在第二章第三节论述行会中所考察的宋代的团行、明代的铺行并无继承关系。因为团行、铺行是严格按行业组成的,会馆则以地域、乡土为第一要义。然而,实际情况,恐怕不是这样。

工商行业形成行业组织,是很自然的事情。在宋以前,城市商业主要是当地的店铺,以零售为主,自以按行业组织为便。加以官府按行业或按商品课税、和买、派差,以至令摊贩也要按业编行。那时的贩运商人,属外来客商,贩货来某地须投当地的行评价,不俗自行发卖,当然也不参加编行。明代贩运贸易发展,大商帮兴起,它们已不尽是客商,而常挚眷寓居,“如我们提过,有的地方“十九皆徽商占籍”。尤其是入清以来,贩运贸易大盛,他们多在所到城市设立庄号,批零兼营,帮内帮外,竞争日烈,有建立组织的必要,这种组织就是会馆。

在清代,原来的行、铺行等组织仍然存在。他们要交通官府,直付需索,抵制牙用,镇压工人,排解纠纷。即在碑刻史料中,象禁当官、禁私派、禁增工价、禁齐行叫歇等事,几乎各行业都有。不过这种行业活动,多是一些大户联名,不必有常设机构,原不必有固定会所。上引“念我行坊铺”一例,是铺行因反牙斗争需要,建立了会馆,这类事在嘉庆以前尚不多;以后则多是建立公所,不称会馆。故明清以来,称会馆者终究以贩运商帮为主。

贩运商出门在外,有严重的地域、乡土观念,乃意中事。从古代的洛阳商人、齐鲁商人、巴蜀商人,到明代兴起的徽州商人、山陕商人、洞庭商人,都是这样。到清代,贩运贸易发展,商帮也愈分愈细,因而会馆的命名,省之不足,继以州县,甚至一县旅京的商人,如山西襄陵,来自汾河以东和汾河以西者,也要分立二馆。

地域、乡土纽带,自是封建性的东西,但是,它并不是与工商业的行业性相矛盾的。一个地方的某一行业,常为某籍商人独占,在贩运外地货的商业中,尤其是这样。商人会馆中,有一馆包括同籍各业者,如前述苏州的三山会馆包括干果、青果、丝、花等六帮;但这只是一种情况。不少虽是以地区命名的,实际也是行业。如上述之仙城会馆为广货商所建,河东会馆为烟商所建。余如北京的郭县会馆建自药商,盂县会馆专属氆氇商,苏州的汀州会馆建自纸商,全晋会馆实属钱商,上海的漳泉会馆乃二府船商。当然,它们只是某一籍的该业商人,还不是真正的全行业组织。但以行业命名的会馆也不一定是全行业的。如北京的太乙词银号会馆实际限于绍兴帮,而最大的山西帮钱业并不参与;上海的商船会馆实际限于本帮沙船,而福建帮、浙江帮并不参与。这种情况,即在近代,也常不免。

因此,不能把会馆的地域性和行业性对立起来。商人会馆既是商人组织,就总有其行业性。同时,还应看到其演变迹象,试举三例。

山西平遥商人自明代即“立业都门,崇祀梅、葛二仙翁”,康熙初重修仙翁庙,乾隆初建戏台“献戏设供”,嘉庆中兼把火神庙,一连串都可谓封建迷信活动。但是,他们早就在庙旁组织平遥会馆,只是“馆之始建,上莫之考”;而上述乾隆间桐油行指控牙行勒索,立碑永禁,碑即立在会馆。其后还谋吞并火神庙为会馆财产,未成。这一连串又是行业的经济活动了。由于他们主要经营颜料、桐油,这个会馆,至晚在嘉庆时,就改名颜料行会馆,成为行业性组织了。【43】

苏州的武林杭线会馆,是乾隆初年所建,包括线业、绸业、箱业,“创始之初,规模宏大”,有集益堂,两厢有楼,“以联桑样聚会之所”,是个地域性的会馆。道光间,“绸箔两业,亦分立在外”,大约是独立成馆,这个会馆就变成武林人专业性的杭线会馆了。【44】

还有苏州的钱江会馆,有如下记载:

“吾杭饶蚕绩之利,……衣被几遍天下,而尤以吴同为绣市。国家百货初通,吾乡人之业于吴问者,愿受一座,迄无宁宁。或地僻左而艰子往来;或室救隘而局于栖止。假馆它族,百年于兹。乾隆二十三年,始创积金之议。以货之轻重,定输资之多寡。月计岁会,不十年而盈巨万,费有措矣。同关东北桃花坞,京兆宋氏之旧庐在焉。凡为榕者计一百三十有奇,……以白金七千二百两易之,……榜曰钱江会馆。……而告乡人之至者,得以捆载而来,俄赁无所费,不畏寇盗,亦不畏燥湿。自今以始,母以为唐肆,殉情而馆私人;毋以为过所,畏执而称史客。” 【45】

碑文表明,杭州绸缎商至少于清初才通贸易时就在苏州开店了。但一百年来都是“假馆它族”,即与杭州的或浙江的其他商人的会馆在一起,没有绸缎商自己的“宁字”。乾隆二十三年(1758)开始集资,到三十七年(1772)买了130多间房,成立钱江会馆,虽仍以地区命名,实际是绸缎专业会馆了。会馆免费供行商寄居,并设有防盗、防潮的仓库。但要声明,和唐代以来的颁店不同,不准接待私人过客;这就是说,它是严格的本行同业的组织。

商人会馆与过去团行、铺行更重要的区别,恐怕还不在于它的地域、乡土性,而在于它完全摆脱了官府的羁绊,成为纯粹的商人自己的组织。商人创建会馆时,必然找一些本籍的名宦和乡绅作发起人,也多有当权官吏捐资,但在史料中,未见有须经官府批准之说,这一点大约是沾了试馆和同乡会馆的光。商人会馆的活动,如前所列,包括把神在内,可以说都是为了商人自己的利益。可能由于资料不全,尚未见会馆承担官府科索的记载;上引靛行是因自派经纪而要代缴牙税,且自称“聊充输纳国课应卯”,有特例之意。史料中亦未见官僚把持商人会馆之例,相反,原来的试馆“主权落于商人之手”的事,倒是有之。【46】这是因为,试馆常因“人才消歇,曹署乏人”而陷于困境,商人会馆则因抽厘(成员按营业额抽约1%的款)而经费充裕,有持无恐。

从这方面说,清代的商人会馆,较之过去的团行、行铺,是一个进步,也更具有行会性了。

五、工商业公所的发展

嘉庆、道光以来,工商业的组织以公所命名的逐渐多起来了。据现有资料,截至清末,苏州有144所,上海有66所,能查明设立时间者,按朝代分列,如表4—5。至于北京,据碑刻资料,称公所者仅二、三家,从略。

表4—5:苏州、上海的公所

| 创建时期 | 苏州 | 上海 |

| 公所总数 乾隆 嘉庆 道光 咸丰 同治 光绪 宣统 不明 |

114 1 5 15 5 16 15 1 56 |

66 6 2 4 8 2 14 4 26 |

资料来源。江苏省博物馆编:《江苏省明清以来碑刻资料选集》1959年版;上海博物馆编:《上海碑刻资料选集》》1980年版。

就语义说,公所与会馆原可通用。【47】道光间,上海的《漳泉会馆兴修碑记》说:什会馆者,集邑人而立公所也”。还有个《潮惠会馆碑记》,文中则称“立潮惠公所”。也是道光时,青口镇来上海的商富“议起公积创建会馆”,建成,额题“祝其公所”(青口古名视其)。【48】但两者兴用时间不同,越到后期称公所者越多,而两者的职能、作用也有所不同。

会馆主要是以地区命名,公所则绝大多数是以行业命名,或以含行业的字义命名,如云锦(纱缎)、样义(木业)、坤震(煤炭)等。公所也有以地区命名的,苏州有五、六个,上海有十三、四个。苏州的浙南公所,实为纸箬业所建;江镇公所,乃剃头业组织;七襄公所,属绸缎业商人。上海的星江公所,实际是金华茶商;三山公所,属福建桔商;上述祝其公所,实为贩油饼山货的船商,并包括徽州来沪的同业,并不限于祝其(江苏青口)籍了。

会馆主要是商人组织,仅有少数带有手工业性的会馆。公所则有商人公所,也有手工业者的公所,而且愈到后期愈然,如苏州在同治、光绪两朝所建公所中,有半数为具有手工业性的公所。作为行会组织,具有手工业性的公所,对于我们研究资本主义萌芽关系密切,因此特就资料,将其名录列如表4-6,说明则见后文。

公所既以行业命名,也随着一个行业的逐渐专业化而越分越细。以苏州的线绸业来说,原业没有本业会馆,仅钱江会馆、武安会馆是以该籍绸缎商为主。而公所就多了,有绸业、锦缎业、湖绉业、织绒业、绣业、丝业、染丝业、金钱业、杭线业、丝边业、贡带业、采绳业等十多个公所。又如服装,有在成衣业、估衣业、寿衣业、戏文业、绒领业、瓜帽业、鞋业等七、八个公所。

以上都说明,公所时期比之会馆时期,地域、乡土性减退,而行业性大大发展了。

再从它们的职能来看,公所和会馆都十分重视把神和义举,借此以团结成员,这是共同的。但在具体职能上就有不同了。如接待过往同乡住宿,原是会馆的一项基本职能,房租成为会馆的一项经常收入。公所则绝少有供住宿的,仅见苏州的猪业公所有“余房以便各客歇宿,自炊索账”【49】的记载。建立会馆时,如前所说,都要讲“答神庥、睦乡谊”“叙桑梓之乐”等,建立公所的缘起中也常有这一套,但是,有些已是纯粹从业务出发了。下举二例:

苏州《煤炭业创建坤震公所整顿行规碑》:“窃经商营业,首重公平,故各业皆有社会,创立公所,由董事组织,评定甲乙价目,公道贸易,庶几有条不紊,进行发达之端,关于商业兴旺之一大宗旨也。惟我业煤炭,皆系籍来宁、绍,在苏开张者多。因同业行规之举未成,致多失败。抉情实由同业参差,因无公定规则,售价不一。……况来源货价日增,近时销路日减。似此互相倾轧,受托无穷。以致亏本倒闭者,年有所见,睹此现象,大有江河日下之势,若不亟为整顿,受害伊于胡底?……今集同人,公共一心,决定同行规则;并议各店售煤炭,每担提钱二文,集数建立公所,筹备同业公益善举之用,……。”

表4—6:苏州、上海手工业性公所名录

| 公所名 | 说明 |

| 苏州 成衣公所 小木作公所 永宁公所 允金公所 江镇公所 礼茶公所 瓜帽公所 醒源公所 巧木公所 性善公所 梓义公所 平炉公所 梁溪膳业公所 安怀公所 要正公所 布染业公所 置器公所 锡善公所 集德公所 裘业公所 绚章公所 酱业公所 园小甲公所 友乐公所 梳妆公所 玉业公所 永康糖食公所 石作公所 崇礼公所 |

乾隆四十五年成衣业建 嘉庆十五年小木作业建 金陵硝皮业于嘉庆二十二年重建 嘉庆间牛皮业建 嘉庆间剃头业建 道光十五年掌礼业(乐手)建 道光十六年制帽业建 道光二十四年酒行建 红木巧木业于道光二十四年重修房屋 道光二十五年漆作业建 道光三十年水木业建 道光间水灶业建 同治四年饭馆业建 同治七年银楼业建 同治九年本行商人建 同治九年赐布(洋布)染坊建 同治九年木器业建 同治十年锡器业建 同治十一年漆作业建 同治十二年硝皮业建 同治十四年蜡笺业建 同治间酱坊建 光绪元年膳业建 光绪十三年酒馆业建 光绪十九年红木梳妆作坊建 光绪二十八年金陵玉业建 光绪三十年糖食业建 光绪三十二年石作业建 光绪间金银抽丝业建 |

| 上海 肉庄业公所 成衣公所 水木业公所 红帮木业公所 鞋业公所 酒馆业公所 铜锡器公所 银楼业公所 珠玉业公所 乌木公所 沪城工艺公所 南京帮珠玉业公所 |

乾隆三十六年屠宰业建 嘉庆二十二年成衣业建轩辕殿 道光二十三年水木雕石业建鲁班新殿 咸丰三年外商船厂木工建 同治七年鞋业建 同治七年酒馆业建 同治七年铜锡业建 同治七年银楼业建 同治十一年苏州珠玉业建 光绪十八年重整行规 光绪三十年天主教徒工艺者建 光绪三十四年建 |

资料来源;苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1981年版;上海博物馆编:《上海碑刻资料选辑》1980年版(兼用文献材料)。

《苏州府为酱坊业创建公所禁止农酱店铺营私碑》:“窃坊等酱坊一业,共有微、苏、宁、绍四帮,计共八十六家。在长、元、吴三县各都图开张,均经请照请烙在案。上年因酱货不销,几至所定额盐,不能按缸秤领。坊等推源其故,悉由官酱店过多,漫无稽查。往往借牌营私,偷造酱货。再四思维,当邀同业妥议章程,由盐公堂商人禀案举办,将城乡各酱店,一律严查。责令愿拆某坊酱货者,出具认销切结。并令承认之坊,加具保结,按产造册呈送在案。试办经年,酱店既易稽查,酱销亦渐起色。第恐日久废弛,酱店复萌故智,今复集议设立公所,……傅能垂诸永久。”【50】

这里,煤炭业是商业,他们组织公所的目的是为了统一售价,避免竞争,也可以说是为了垄断市价,共谋利润。酱坊是造酱的工业他们组织公所的目的,是为了垄断货源,防止酱店(商业)“偷酱货”。为此,要将城乡各酱店“一律严查”;要它们“出具认销切结”;即同酱坊分别订立合同,不准自由进货;酱坊方面,也要“加具保结,按户造册”,不难自由供货。即在供销两方,防止越户竞争;公所的这种作法,已充分说明了它们的行会性质。这两业的公所;也都冲破了乡土珍域,成为全行业组织了。

然而,公所的最大特征,还在于行规的订立。行规,是指工商业者自己订立的约束本组织成员生产、经营的规定。一般说,凡是行会,都应有行规,否则不能实现它们防止竞争、维护均等利益的职能。反过来,行规又是识别行业组织性质的最重要依据。可是,至今我们还未发现过明代和明代以前的行规。这是值得注意的事。宋、明都有很多笔记、杂记,从中我们对于团行、铺行等组织和它们的外部关系,如编行、行老、当行、鳞差、投行等,都有一些了解,而对于它们的内部关系,即行规规定的东西,则全无所知。有人说是因为宋、明碑刻发掘太少,这也不尽然,我们现知较早的行规,也不是来自碑刻,而是来自文献。

清前期兴起的商人会馆,所遗资料较多,而它们也很少订有行规。只是在专业性的会馆中,我们见有三例,即北京的颜料行、靛行、皮行。这三例行规,都出现在道光以后,并且文中都只说是本行会议,未提会馆字样,只因三业都有会馆,文件是存在会馆中而已。

颜料行的“行规”订于道光八年(1828人共10条。有9条是业务规程性质,如生桐油整篓卖,篓作6斤;光油整砂锅卖,按零售价,小油子论斤卖;等等。惟最后一条是:“新开颜料铺局,知会当年会首,诚献仙翁庙香资银三十两至少。”

靛行(染坊)的“条规”订于道光十五年(1835),共5条,也是关于开业的:新开深缸,入行银60两;新开浅绸缸,人行银30两;改字号,入行银15两;等等。该行又于光绪十年(1884)订罚则,有神前叩跪、罚办酒席、罚戏、罚香银25两等,未言何事应罚。【51】

皮行的行规,情况不同,其主要一段是:

“学手艺者,徒也,以三年为满。不许重学,不许包年;谁要重学包年者,男盗女娼。公同商议:每年本行学徒弟者,二、三、四个人,不许多学。在沟者,许作银鼠皮、红狐皮腿;不在沟者,不许。不遵行规,男盗女娼。学满,给捌分,诸位空号,通同L头,不分两样,毫厘不爽。到春天,够捌分工,就写工胀。有存欠,写职俱要言明。众手艺人自家来时,诸子匀对添人。在本行名者,行中吃山不在名者,不能吃也。如要添外行者或口外之人,大众不容;谁要相容,男盗女娼。不许瞒心昧己,俱是一样也。”

这个行规,十足的行会精神。但它并非皮局业主所立,而是光绪十三年(1883)该业四十三名“手艺人公议”的,文中还要求皮局“想穷徒之苦,工价少增”,即增为捌分银。这有点象我们下一目要讲的雇工行帮的行规,不过,这里他们和业主还是结合在一起的,他们的行规为业主所采纳,并悬于皮行会馆的大殿上。这个皮行会馆,是两年前(光绪十一年)才建立的。建馆的碑记也颇足玩味,它说:

“为公立行会、庙济会济贫事。情因京都门外,皮局过众,皆为求财,古今并无人兴心立行会。……因上公议,积钱立会。……买马姓房产……永远为业,做会馆。……”【52】

说立会的缘由是因“皮局过众,皆因求财”,这种害怕竞争,正是行会的本义。他们立会时,会馆的时代早已过去,他们这个组织虽也被称为皮局会馆或老羊皮会馆,实际已不是典型的会馆了,他们自已也自称“立会”“立行会”。

公所是行业性组织,遗有行规材料较多。我们所见,也都是在道光以后,举例如下:【53】

北京糖饼行(炉行)公所:道光二十三年(1843)“公议行规”,内容未悉。道光二十八年(1848)重申前约,并“学习先人勤劳,暂停止徒弟”。同治元年(1862)“重立行规”,内容未悉。光绪三十二年(1906)“重整行规”,内容是重定工资、劳动时间、加班费、公休日等,违约赚钱,罚戏一台。光绪三十四年(1908),订“停收徒弟三年,三年后各炉房收徒弟一名,请师人行写字具。”“收二班徒弟,立字撤去头班徒弟字具。收徒弟者,永远三年后各家收徒弟一名,如要各家不到三年后收徒弟者,闰行诸位伙友,立罚柜上掌案神戏一台”。【54】

苏州《小木公所公议条规》,道光二十四年(1844)刻碑,共10条,其有关行会精神的条文有:“同业花甲以外开张,行规以免”;“外行开张吾业,先交行规钱四两八钱”;“外来伙友开张,先交行规钱四两八钱”;“本城出师开张,先交行规钱二两四钱”;“要带本地之徒,先交行规钱五两”。

苏州银楼业《安怀公所公议暂行简章碑》,光绪三十二年(1906)立,共10条。有关规定有:“银串涨落,统归一致,随时凭众酌定平价,由公所派单布告,不得歧异”;“柜外伙友或有亏欠以及他项纠葛因而借端自歇,非将前项情事理楚后,首不得雇用”。

苏州 布(洋布)染坊《绍兴公所章程》,同治九年(1870)订,共21条。有关规定有:“徒弟一年每月钱五百文,三年准工傣全工”;“徒弟五年准满,六年挽留,不准私留”2“每月准三十天,每日贴小菜钱二十文”;“徒弟不准捐入乱规”;“倘徒弟捐入乱规者,罚洋一百元,捐入合所”;“如有外坊染司,不准存留在坊混做”。【55】

上海《乌木公所重整旧规碑》(旧规未详),光绪十八年(1892)立,共13条。有关规定有:“苏宁及下乡来沪称工,向(公)所报名入行,一循旧章”;新开店作满年后,每年准收徒一人,以体旧章也”;“外作无店,收徒称工亦向公所报名,入行注簿”;“不论店作工司就地父传子业,亦以满师例,向公所报名注簿”;“其父在沪立业,其子别地学就来沪称工,亦向公所报名入行”;“前徒满师,方可再收后徒,以符向章”;“子承父业,或长或嫡,以亲生一人照满师例,其余亦许报名人行。倘另从别师,仍照徒式,以昭平允”。上海碘业公所章程》,失年月,共10条。有关规定有:

“一、上海典铺,星罗棋布,已遍城乡。倘再有创新之典,必须同业集议,基址离老典左右前后一百间外,方可互相具保。以营造尺一文四尺为一问,一百四十丈为一百间。如在一百四十丈以内,非但同业不能具保,须要联名禀官禁止,……

一、沪市向有质铺,除有力之家领帖改当外,其余各质前在息借案内,(摊认)借款,业经报官,奉上宪饬,俟有力改当。以后无论城乡,如有违(一续开)质铺情事,应由附近当铺通知司年,同业公同禀官押闭,不能构隐。”【56】

以上所举公所的行规,包括划一业务规程、统一货价、统一工价、限制开业、限制收徒等,目的自是在限制额外利润,防止业内业外的竞争。限制收徒是个重点,惟各业不同,大体是三年一期,一出一进,但有的则甚宽,如上海乌木公所,可能是该业技术劳力不足。限制开业方面,除典当公所一例外,似都不甚严格。

总的看来,公所之订有行规者,实际已是行会性质,接近于欧洲的基尔特,但是没有基尔特那种市民权力。不过,公所之订立行规,恐怕也不是很普遍;有些名为行规,实际是捐资、轮值、会议章程,有的还自称“向无行规”。并且,在道光以后,也已有公会、商会出现,民国以后,公所也就逐渐向同业公会转化了。

公所,尤其是具有手工业性的公所,它们既具有行会性质,那么,它们对资本主义萌芽的产生,具有何种作用呢?我们可从表4—6得到启示。表中所见手工业性的公所,主要是技艺性行业和饮食、服务性行业。细查这些行业,几乎都与我们在本章及下章所论有资本主义萌芽的行业无关。从行规来看也是这样,不仅上面介绍的几种行规,包括彭泽益同志在《中国近代手工业史资料》(第一卷)中所收集的湖南、四川等地行规【57】,也是大部分与我们所论资本主义萌芽的行业无关。这就是说,有公所和行规的手工业性行业,大体未见资本主义萌芽,而有资本主义萌芽的行业,却少见公所组织和行规。、当然,这不是绝对的。我们所论的有资本主义萌芽的重要行业,如佛山的冶铁业、景德镇的陶瓷业、苏州的染坊业、上海的沙船业,确实是有会馆或公所组织的。但是经过考察,这些组织并无行会性质的行规,也未对资本主义萌芽起什么阻碍作用,而有的公所本身也已具有若千资本主义因素了。

六、手工业雇工的行帮

清代,随着雇佣劳动的扩大,在雇工中出现了行帮组织。本章和下章讨论手工业中资本主义萌芽的行业时,常遇到这种组织,现先作一综合考察。

这种雇工的组织,或称帮,或称会、堂,有的也设有会馆或公所;在广东并习称西家行,以别于雇主组织的东家行。现先就史料所见一般情况列举如下。

(一)丝织业

苏州丝织业,有个雍正二年(1734)《永禁机匠叫歇碑》称。“苏城机户,类多雇人工织。机户出资经营,机匠计工受值,……惟有不法之徒,……倡为帮行名色,挟众叫歇,……”。

苏州织缎业,据光绪二十四年(1898)的一个碑文称:“向分京苏两帮,各有成规”。它们除雇用机匠外,尚有结综掏泛、牵经接头、捶丝、上花等专业工匠。结综掏泛工匠有二、三十人,也是“向分亭帮、苏帮,各归主顾,不相搀夺”。这次因南京帮祝文新等占做苏自生理,发生纠纷。又该碑称“四业各归主顾,不得任意搀夺”,看药牵经接头、捶丝、上花等工匠也是分帮的。【58】

南京丝织业,据俞德渊《默斋公牍》(卷下)称:“机匠一业,每坊辄有数十人,均系无籍之徒,……道光二年,有机匠张帼效等,在新桥一带地方到众凶斗,……数年以来,不但不知敛迹,近更访闻各立会名,拜盟结党,私设公所,竟有数十起之多,新桥、沙湾等处,在在俱有”。

广州丝织业,清人小说《万年青》(又名《乾隆游江南》,作者年代无考)说:“锦纶行中,……这西家行多系手作,单身汉子十后七八,……一经有事,东家亦不敢阻止,……若不如此,即上会馆知照通行,不接这家字号生意”【59】。又据调查广州丝织业工匠曾有11帮,

有些帮下有馆,最盛时有50多个馆。解放后老工人能记起来的有丛信馆、联合馆、英杰馆、明翁馆、华龛馆等,有的还遗有馆规。【60】

杭州丝织业,有个道光二十五年(1845)丝织业的条规,内有“禁私立行首”、“禁自称行首勒索收徒规费”、“禁工伙……勾通行首”等规定。【61】这也反映机匠可能有行帮的组织。

(二)棉布加工业

苏州端布业,康熙五十四年(1715),有个《禁立端匠会馆碑》称:“王德等煽惑工匠,加价敛银,欲助普济院育婴堂,结党创立会馆”;又“邢春林等创立端匠会馆,唱戏有据,敛银有据”。此次立会馆因官府镇压未成,其后组织情况未详。惟苏州端匠“俱从江宁属县”,他们与雇主间的斗争频繁,乾隆四年(1739)有《永禁端匠借端齐行碑》;乾隆四十四年(1779)有碑禁端匠“持众告争”;乾隆六十年又有碑记端匠“聚同”“停工观望”。其他文献亦说他们“传单约会,众匠停端”,“流棍之令一出,千百喘匠景从”,看来是有这样或那样的组织的。【62】

上海瑞布业,有个康熙三十七年(1698)娄县的告示碑称:“嗣后如有各坊端匠复蹈前辙,聚众齐行、结党生事者,许诸色人等不时指名禀县,以凭严拿,按律究治。”此碑系镇压枫径镇端匠朱阿文等“倡众”而立,未悉其后如何。惟康熙五十四年(1715)有《禁端匠齐行勒索碑》立于南翔镇,乾隆四十八年(1783)又有《禁南翔端匠恃众告增规定端匠工价钱串告示碑》【63】,可知端匠“齐行”之事甚多。

苏州印花染布业,光绪三十三年(1907),吴县拘押印花染匠行头许浩然、王悉等,并立碑称:“印花一项,向日销路甚旺。自被行头逐年把持勒索以来,致已减少七成,……即仁义公所,亦系漏秉玉所私行建立,故有众义堂等名目,借以纠聚人众,托办善举为名,借以敛钱分肥。……况染坊一业,向有培德堂为该业公所,经办一切善举,均皆完备,亦无须行头另立”。可知苏州印花染匠早有组织。按苏州染布系由染坊承染,而由布号给值,同治以后,布号组织尚始公所,染坊组织培德堂为公所(洋布染坊另有 布染坊业公所);而此众义堂、仁义公所则系染匠所建,他们不仅与布号对立,也与染坊公所对立,故文中称“一业而有两公所,实系罕见”。【64】

(三)制瓷业

景德镇制瓷业中的雇工行帮,十分发达,本书将于第五章第四节中专述,这里仅作简单介绍。制瓷中的满窑工,即将瓷坯装入窖内的工匠,原由乐平人独揽,康熙初为挪阳人所业,乾隆后分都阳、都昌二帮,划分地界。他们又组成若干店,窑户(雇主)与店有固定关系,不能乱雇。两帮各收本帮人为徒,带徒数未见限制,但兄弟不得同店学徒。做小器坯是制瓷业中人数最多的工种,至同治时分“五府十八帮”,均按地区划分,人多的如都昌帮又按祖神日期分为初十帮、十二帮、十三帮等。他们大部分是个体坯户,部分是大坯户的雇工。不论个体户或雇工,都须找大帮大姓的上街师父写“车薄”,交费入帮,始能制作。他们带徒弟须“十年一界”,又须经过“挑红篮”,即收徒者挑红篮走过一条街,反对他的工匠以武力拦阻,战胜拦阻者始能收徒。此外,如砌窑工是由魏姓一家独揽,烧窑工皆属都昌人,实际亦自成帮,到清末才有所改变。

广东石湾陶瓷业,近发现有“花盆行历例工价列”木榜,有“乾隆六年(1741)八月吉日,联行东西家会同面议各款工价实银”记载,列三百多种产品工价,【65】说明该业有东家行、西家行。石湾窑灶系地主、宗词所有,租给烧窑户烧瓷。故东家行当为烧窑户的组织,西家行是陶工和个体坯户的组织。陶工是受雇工匠。个体户或向烧窑户领料加工成坯,收取计件工资,也属雇工性质;或自料自制成坯委托烧窑户代烧,那就不是雇工身份了。但他们都参加西家行组织。

(四)井盐业

四川井盐业的烧盐工各有组织。自贡富荣盐场的工人组织称炎帝宫,始于嘉庆初,原限江津、南川人,立有行规,并买有田地,未入会者不得就雇。乐山盐场工人组织称大腊会,键为盐场工人组织称量尤会,出现较晚。本书第五章第五节将再介绍。

(五)制纸业

苏州蜡笺业,作坊是雇主,雇工称做手。光绪十五年(1889),有个碑说该业“做手违禁,私立行头,勒捐敛钱,不准收徒”,官府取缔。碑文透露,“各作坊原定规条,每做手一人,每月捐钱五十文”,作棺殓等义举之用,“不准聚众饮茶”。看来做手是常有聚会的,可能有组织。做手是不愿作坊收徒弟的,原来规定要“捐钱十二千寸伯你收法”,这样,小作坊要十几年才能收一徒。光绪十四年(1888),作坊主的绚章公所公议,改为四年收一徒;因而引起这次事件,做手聚众停工,“逼令将所收学徒辞歇”。事后,作坊主改订六年收一学徒,并报官批准立碑。

苏州染纸业,有乾隆二十一年0756)一个碑,说有张圣明等“煽惑停工加价、敛钱包讼情事”,宪令查禁。此事不能证明纸匠有无组织。但知苏州纸匠“共有八百余人,悉系江宁、镇江等处人氏”,常有纠众停工之事。乾隆五十八年(1793),三十几家纸坊主呈请官府订立“纸匠章程”,严加管束。【66】

(六)印书业

苏州书业,有道光二十五年(1845)的一个《禁书坊印手把持行市碑》说:“缘刷印书籍,向无行规。前有印手许怀顺倡立行规,霸持各店收徒添伙,勒加印价”。又“近有朱良邦等,仍敢复立行规,霸持各店收徒,勒增节礼,刷印草率,讹诈外来印手人行钱文。”又有个张益堂,“倡立义家”。从收入行钱看,印书业雇工是有行帮组织的,不过这次经官府镇压,将朱良邦、张益堂等都解送回籍,以后情况未详。印手立行规,集中在添雇工人和收徒上,故官府论断,今后“雇工收徒应听各坊雇收。”【67】

(七)腊烛业

苏州腊烛业有个道光二十七年(1847)的碑说:“烛业倩用店伙,向由店主选择。……今张国安……等,即敢创立行头名目,刊送义单,勒派敛钱……”。他们也订有行规,经官府取缔,“规版当堂劈碎”。【68】

上海腊烛业有个同治七年(1868),4禁行头向宁帮烛业需索诈扰告示碑》。从碑文看来,上海的烛业分绍、宁两帮。在这以前,苏州曾移文到上海请禁行头,上海县将绍帮烛业行头陈口等拿办,并勒石永禁行头名目。而宁帮烛业也于同治六年(1867)因事呈上海县究办(何事碑文脱落),但“行头名目当时未请禁除”,这次再呈请禁。【69】

(八)硝皮业

苏州硝皮业有个光绪三年(1877),的碑文称:“有刁伙张志兴等,阻收外帮学徒,勒众停工,霸业滋扰”。文中未言硝工组织,但此事系由裘皮店收外帮学徒引起,故官府批示:“学徒应听各便,原不必拘定何处人氏”;又称:“永禁刁伙胆工霸业,私立行头,擅拟罚规”【70】。看来是有行帮、罚规的。

(九)靴鞋业

北京靴鞋业有个民国间立的碑说:“考我行自前清咸丰年间,当十大钱流通市面,银价日昂,因之缝、尚、切、圈、排五行工人,每年借此增价”,于是靴鞋号业主20余家组织财神会,与之对抗。“至光绪八年(1882),缝、尚工人又有齐行罢工之举”,于是业主将财神会扩大到全行业(120家),公推代表,“联名在中城司控告合美会。夫合美会者,即缝、尚工人所立之会也”。官断不准增价,“如合美会人不遵本司官 派,准备号另觅工人做活,……不许合美会人阻拦”【71】。

(十)烟草业

同治三年(1864),有个《江苏善后总局永禁烟业私立公所擅设行头把持垄断碑》:“据安徽径县、太平县烟业贡生王德钦、从九杜柏茂、监生胡额英禀:在苏、松、太(仓)城乡各处新开烟铺,所雇伙匠,多系径、太〔平〕人氏。……近有苏帮烟匠人等,称有烟业公所,以办善举为名,勒派钱文,把持垄断”;官府批文称:、“据禀,微帮烟业与苏帮烟匠‘有何干涉?即敢勒派钱文!【72】”这里看出,烟铺有苏。徽二帮,烟匠也分苏、徽二帮,苏帮烟匠组织有公所。徽帮系新来者,但势力大,有徽商头面人物出面,苏州官府遂禁苏帮烟匠活动。

(十一)广东的西家行

广东雇工组织西家行的,除上述丝织业、陶瓷业外,见于记载的尚有打石业、铁雄业、帽缤业,后两业工人并设有会馆。【73】

雇工的行帮组织,在运输业中尤为普遍,如“滔河各岸夫役,结合一团体,日米粮帮,……始于康熙四十五年(1706)”【74】;他们又按不同乡籍分成120多个帮。芜湖的码头搬运工按乡籍分成3个帮;上海的码头搬运工按所扛货物分成2大帮;苏州等地,做红白事的轿夫、扛夫以至挑粪夫也都有帮。他们都划分地界,垄断工价,不准外人应雇。运输业行帮组织与本书研究关系不大,故从略。

这种行帮组织是怎样兴起的呢?

从上述事例可见,手工业中的行帮,虽包括有个体户,但主要是雇工。他们之组成行帮,自是以雇佣关系扩大、雇工取得人身自由为条件的。明代雇工增加,但许多工匠还被束缚于匠籍制度,商人的经营还大量使用奴仆或合伙性的伙计,农村中以主仆关系为基础的雇工人制度也影响城市。在这种情况下,手工业的雇工基本上还是依附于业主,被编入业主的行。明末的反税监斗争,也是以工商业主为主。到清代康熙以后,工商业发展,雇工队伍扩大,匠籍制度早已废除,工商业中的奴仆制也基本废除了。乾隆五十三年(1788)修订雇工人例,“农民佃户雇情耕种工作之人.并店铺小郎之类,平日共坐共食,俱依凡人科断”【75】。这都给雇工建立自己的组织创造了条件。我们所见行帮资料,最早在康熙朝,而主要是在乾隆以后,尤以道光以后为多,恐怕就是这个道理。

行帮是以雇佣关系的扩大为条件,但它又是工商业还不够发达、雇工不够普遍的产物。我国历代都有流民离开土地,其中有一部分流入城市。在明代,他们还主要是借“豪匠冒合”进入手工业,即依靠有匠籍的亲友,“或创造房舍,或开张店铺,冒作义男女婿,代与领牌上工”【76】。到清代,这种情况有了改变,但工商业所能吸收的劳动力仍是十分有限的。上引有行帮组织的十来个行业,都是雇工较多的行业,并且绝大部分在乾隆以后有了资本主义萌芽。但是,即使在这些行业中,工场手工业的生产形式也还不占优势,资本主义关系在整个手工业中更是微不足道。我国从来没有象十八世纪欧洲某些国家那样出现城市劳动力不足、要把农民赶进手工工场的情况,而经常是劳动力有余。乾隆以来,人口骤增,大量流民进入城市,嗷嗷待哺,城市的就业竞争也日益激烈。在这种情况下,每个手工业者都需要自卫,都害怕外来的和内部的竞争,而这也是行帮出现的直接原因。

雇工的行帮,自然与前面所说的业主的组织是两码事,但两者又有共同之处。在行帮中,地域、乡上关系十分突出,在有外籍工匠的行业中,多半是按地区分帮,这一点与商人会馆一致。有些则直接受业主的影响,如上举苏州织级业、景德镇满窑业、苏松的烟草业,业主按乡籍分帮,雇工也就按乡籍分帮,“各归主顾”。地域、乡土观念不仅是一种封建意识,也是经济上的必要,因为到清代,流亡的农民既不能再靠“豪匠冒合”,就只有依靠乡土关系寻找就业途径了。再有,祀神祗、办义举是商人创建会馆的基本口号,也是雇工建立行帮的基本口号,凭此向雇工收取一定的费用,甚至能向业主收取一定的捐助。其实,祀神和义举不仅是一种口号,也是团结同行、保持控制的有力工具和生活接济必需的措施。这样看来,行帮的兴起,也受清初勃兴的同乡会馆之风的影响,许多行帮是模拟会馆组织,或者就径称会馆。

那么,行帮究竟是什么性质的组织呢?我们可以从它的目的和作用,即主要职能进行考察。行帮是雇工的组织,其目的自然是为了维护雇工的利益。不过,这时的雇工还是在狭小的、没有或甚少内部分工的手工业中劳动,还没有形成统一的工人阶级。因而他们所要维护的,并不是工人阶级的利益,甚至也不是一个行业雇工的利益,而条狭小的、多半是按乡土观念组织起来的小集团的利益。在整个行帮运动中,我们从未见有各行帮的联合组织,也未见它们联合行动的迹象。这样,行帮为了维护自身利益,就一方面同雇主发生矛盾和斗争,一方面又同其他行帮或帮外的雇工和潜在的雇工发生矛盾和斗争。

先看它们同雇主的矛盾。这个时候,雇工与雇主之间的斗争主要是在工值(包括工银和工食)问题上,即所谓“齐行加价”。就苏州渡留的碑刻资料来看,共有28起雇工与雇主纠纷的案件,其中有15起是由工银、工食或工银成色问题引起的。这种斗争多半是由于官府干预,雇工失败,也有少数获得一定成果。此外,也有如广东西家行与东家行共议工价之事。

原来在手工业中,业主和帮工是在一种师徒的宗法关系上结合起来的,他们生活与共,帮工的前途是上升为师傅,以至变成独立的业主,工值并不是主要问题。【77】后来,随着工商业的发展和雇佣劳动的扩大,帮工升师傅、做小业主的希望逐渐幻灭了,工值问题便突出出来。在二些工匠众多的行业,如丝织业、端布业,他们就只能一辈子当雇工,工值的纠纷也最多。

我们应当重视这种斗争,因为它是一个新的因素,是历史上所没有的,而这种经济斗争,也正是工人形成阶级的起点。但是,不能因此而夸大行帮在这方面的作用。随着雇工的增加,尤其是乾隆以后米价陡涨,雇工生活困难,工值纠纷自然增多。而这并不是行帮运动的结果。这种自发的斗争,也不都与行帮有关。在上述苏州15起工值斗争中,有“齐行”“立行头”记载者不过五、六起。另一方面,在苏州总共28起雇工与雇主的纠纷中,有6起是由于

雇工阻止雇主收徒弟或添雇工伙引起的;有4起是由于雇工成立组织或办善举敛收捐款引起的;还有3起是:京帮结综掏泛匠侵人了苏帮机坊的业务,苏帮烟匠向微帮烟铺收捐,脚夫划分地界妨碍了米店起卸货物。这12起事件,实际上不尽是雇工与雇主的矛盾,但由于影响雇主利益,雇主告官立碑制止,才记录下来。

再看行帮之间和它们与帮外雇工或潜在雇工的矛盾,就资料所见,有如下一些情况:

(一)排他性会籍。人帮有一定的限制,不人帮的不得在本业受雇。这差不多是行帮组织的基本原则,目的在排斥他帮和帮外散工,把持就业。惟其入帮限制有宽严不同,如须拜师、交费、礼神或限一定乡籍等。其把持就业则视帮的力量而定。如上引景德镇的满窑业,可全部垄断;上引苏州腊烛业、北京靴鞋业,则是企图垄断,但未成功。

(二)限制收徒弟。这是行帮组织十分严格的一条。原来手工业业主也是限制收徒的,前一目所举公所的行规中即常有此规定。而在行帮问题上我们看到这种情况:如上引苏州蜡笺业、印书业、硝皮业之例,业主放宽了收徒限制,而雇工不准,以至“逼令将所收学徒辞歇”,或要求维持旧规。业主限制收徒,是防止业主之间的竞争,怕出现冒尖户。当行业业务发展,需要增加劳动力时,他们就会改变主意。上引三例都是在道光之后,大约即是这种情况。行帮之限制收徒,则是为了防止就业竞争,无论行业好坏,加收学徒总是增加未来的就业竞争,所以他们始终是反对的。

(三)垄断技术。手工业中,业主多是师傅,他们一向有垄断技术的倾向,以至有传媳不传女之事。在雇工增多的情况下,有些行业是由客师、雇工传授技术,他们也要求垄断技术,则是为了防止就业竞争。这也表现在收徒弟问题上。如苏州的金箔业,是由工匠带徒弟,道光十七年(1837)工匠“倡议停收教徒三年”,经官府判决,应“听各作(坊)自主,毋许倡言停收”。同治十二年(1873)再起争执,经双方协议,“九年中每作各收两徒”。【78】上引景德镇的小器制坯,是坯工收徒,他们多属个体户,收徒就极严格了。要十年收一次,还要经过野蛮的“挑红篮”程序。而景德镇的彻窑工,由魏姓一家世袭,收徒就更严格,其最后结局是:两个徒弟还未学成,师傅死了,遂绝传。

(四)把持业务。即所谓各归主顾,不准搀夺。前引苏州丝织业中的京苏两帮、烟草业中的苏徽两帮,都是这样。在景德镇的瓷器业中,有所谓宾主制,通过合同,把临时性的雇佣关系长期地固定下来,某业主只能用某帮工匠,第五章第四节中还将详述。在木工、铜铁匠、泥瓦匠等行业中,这种行帮把持后来就部分地转化为资本主义企业中的包工头制度。而在码头搬运工、车船脚夫、轿夫、眺夫等运输行业中,划分地界、把持行市的情况更为严重,这些行业的行帮,在资本主义兴起后,就没有转化为工人的工会,而形成一种封建把头制度。

行帮除了对付上述两方面的矛盾,即同雇主的矛盾和同其他雇工(或潜在雇工)的矛盾外,还有一个作用,即它是雇工的一种互助互济组织。每个行帮都是向成员收取一定的捐款,作为成员中生老病死救济之用。有些行帮置有义家,有的还买有田地,收田租以充公用。有些行帮还设有成员互助的经济组织。如四川富荣盐场的行帮有“放六月会”,向在帮成员收款,贷放给困难户,六个月为期。行帮之建有会馆、庙堂者,以及把神、演戏等事,也都是成员间团结友爱、排解纠纷的设施。在这一方面,它又有点象十八世纪西方兴起的兄弟会组织。前述广州丝织业工匠有许多馆,有个丛信馆,现录其馆规的序言。这自是文人弄墨,但也见他们的精神:

“古者朋友,联歧—之形骸,年合一之祸膜,忘年忘分,同志同心,不在春秋,绍其耐久、况复由来一脉,于今序属五伦。幸值锦绣之齐荣,遍经纶之尽美,但念·恰恰手足,须当聚首。时勤而无驻足之区,故死谈心之所,傅得友直友谅之相规,合力合心之互愿,……遂定片纸规章,愿无想情而负义、共守旧模而长诚,以幸甚焉!”【79】

总括以上的考察,对于行帮的性质,可以概述如下:它是在雇佣劳动扩大而又不够普遍的情况下,雇工为防止竞争、保障就业所建立的小集团互助组织。这种组织具有排它性、把持性,并具有浓厚的地域、乡土观念和保守作风,因此,它基本上是雇工的一种封建性组织。但是,由于不可避免地同雇主有矛盾和斗争,它也有了一种新的因素。正是这种新的因素,在资本主义有了发展的条件下,导致行帮向工会转化。但就行帮本身来说,它不是促进资本主义生产关系的发展,而是阻碍这种发展。具体情况,将在有关行业的专节中提及。

【注释】

【1】范植清,《鸦片战争前汉口镇商业资本的发展》载《中南民族学院学报》1982年结果。

【2】1949年,我国内河总航程73,613公里,其中黑龙江水系约占6,400公里。总航程中,通轮驳船航程24,182公里,解放前最高货运。1,264万吨。木帆船货运量大约为轮船的2倍。

【3】朱轼:《轺车杂录》下,康熙六十年。

【4】清《高宗实录》卷三三九,乾隆十四年四月乙未。

【5】包世臣:《海运南漕议》,《安吴四种》卷一。

【6】乾隆《临清直隶州志》卷二,市杨。

【7】采自Dwight H.Perkins,Agricultural Deuelopment in China .1969,p,148,称系据湖广总督报告。

【8】高晋:《请海疆未棉兼种疏》,《皇朝经世文编》卷三十七。

【9】包世臣:《安吴四种》卷二十六,庚辰杂著二。

【10】清《高宗实录》卷三一四,乾隆十三年五月乙酉上谕。

【11】清《高宗实录》卷八十二,乾隆三年十二月丙戌户部议。

【12】全汉异:《中国经济史论丛》第2册,1972年版第573页。

【13】包世臣:《安吴四种》卷三十四,筹楚边对。

【14】“臣查各省米谷,推四川所出最多,湖广、江西次之。”《朱批谕旨》雍正五年十二月初三日浙江总督李卫奏。

【15】《朱批谕旨》雍正二年八月二十日四川巡抚王景倾奏。

【16】《朱批谕旨》,雍正四年五月十四日福建巡抚毛文栓奏。

【17】《文献丛编》第十八辑,直隶总督文于义奏闽船到津折。

【18】《朱批谕旨》雍正四年七月十八日闽浙总督高其倬奏。

【19】《朱批谕旨》雍正五年四月十一日苏州巡抚陈时二奏。

【20】《朱批谕旨》雍正四年七月二十六日闽浙总督高其健奏。

【21】连横:《台湾通史》上册,第四十四页,引雍正七年诏书。

【22】广西通志馆编:《太平天国革命在广西调查资料汇编》,1962年版第19页。

【23】《朱批谕旨》,雍正八年四月二十日闽广总督鄂尔泰奏。

【24】《朱批谕旨》,雍正四年六月初四日江西巡抚裴 (双人旁加率,康熙字典音:疏聿切)度奏。

【25】据上海社会科学院经济研究所编《江南土布史》(待刊稿)调查,1905年左右,上海土布(松江布和通州布)销关庄(包括京津)达1,700万匹,1914年以后减为556万匹;销广帮(包括出口)1,000万匹,1914年后增为1,168万匹。

【26】H.B.Morse,The.chronides.of The East India Company Trading to China,1926,Vol.Iv,P.308-384;Vol,IV,P.4-370各表综合。

【27】光绪《元氏县志》卷一,引乾隆《正定府志》。

【28】光绪《孝感县志》卷五,引顺治旧志。

【29】光绪《应城县志》卷一,引康熙旧志。

【30】光绪《荆州府志》卷五、卷六引乾隆旧志;同治《监利县志》卷八。

【31】吴敏树:《巴陵土产说》,《 湖文集》井二。

【32】上海社会科学院经济研究所:《五金钢铁商业史》(诗刊稿)

【33】这就是我们在第一章中所说的“工农业产品交换形成市场”这一古老的概念;工业的发展造成最重要的社会分工,而不仅是基于自然条件的地区分工。

【34】民国《芜湖县志》卷十三。又光绪二十一年《重建芜湖会馆记》称太平天国时月无会试公车,乱定后会试入都者又多”,足见该馆始终为试馆。又,或旧会馆即古之郡叹,始于汉代。椎郡助是各郡在京师所建官舍,会馆则一邑的官绅私人集资所建,似有不同。

【35】苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1981年版第19页。又会馆盛者不仅在大城市,也发展到小市镇。如四川外省移民众多,据何炳像先生统计,在103个州县有662个会馆,见所著《中国会馆史论》1966年版。

【36】秋县会馆,嘉靖时做商所建,但据乾隆时重定章程称:“创立之意,专为公车及应试京兆而设,其贸易客商自有行围,不得于会馆居住以及停顿货物。”又延平、邵武会馆,万历时福建纸商所建,但后来记载称,“是昔年试馆”,并载有洪武时科甲题名录。见吕作经;《会馆与公所刍议》(未刊稿),原据《道光重续对县会馆志·续录后集》;《闽中会馆志》。

【37】李华:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》1980年版第86、96、106页。

【38】苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1981年版,第327、352页。

【39】以上引见李华:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》1980年版第50、100页;苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1981年版,第337、340页。

【40】苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1981年版,第19页。

【41】李华:《明清以来北京工商会馆碑刻选集》1980年版第15页。

【42】李华:《明清以来北京会馆碑刻选集》1980年版,第60—61页、94—95页、2-3页。

【43】李华:《明清以来北京工商会馆碑刻选编》1980年版第1、7页。

【44】苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1981年版第221—222页。

【45】苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1981年版第19—20页。

【46】指北京的龙岩会馆,见苏金乔;《重修龙岩会馆志序力,载《闽中会馆志》。

【47】工商业者用“公所”一名和他们用会馆一样.都是借来的。最早称公所者是雍正元年设立的八旗公所,为八旗都统的衙门。见奕质:《佳梦轩丛著》八,管见所及。《清史研究资料丛编》上册第458页。

【48】上海博物馆编:《上海碑刻资料选集》1980年版,第235、325、306页。

【49】苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1981年版,第250只。

【50】苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1981年版第278、260、261页。

【51】以上两行行规见仁井田欧:《北京ギルド资料集(二)(三)》,昭和五十一、五十三年版第323、364、366、368页。

【52】以上行规及建馆碑记见仁并由区:《北京ギルド资料集(三)》昭和五十三年版,第543、546—547页。

【53】现我们所见最早的行规是在乾隆朝,即彭泽益同志在《中国近代手工业史资料》(第一卷)所收集的湖南长沙等地的行规,但不知其与会馆、公所有无关系。

【54】李华:《明清以来北京工商会馆碑刻选》1980年版,第133—150页。

【55】以上三例,见苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1981年版第136、175—176、83—84页。

【56】以上二则见上海博物馆编:《上海碑刻资料选辑》1981年版,第45—46、410页。

【57】其行规包括:京刀业、戳秤业、靴帽业、明瓦业、花管业、校糊业、木器业、铜器业、金箔业、制香业、染坊业、制烟业、冶房业等。

【58】以上丝织、织缎二业引文见苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1981年版,第16、46—47页。

【59】胡希明:《百年前广州丝织业工人的生活情况及其参加三元里人民抗英斗争的史料入载《理论与实践》1958年第2期。

【60】广东省哲学社会科学研究所。《广州丝织业历史调查资料队》(未刊稿)。

【61】《杭州绸纱绒缎料房业户条规》见《中国进本主义萌芽问题讨论集》续集1960年得版,第417页。

【62】苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1981年版,第54、66—67、7578—79页。并见本章第五节。

【63】上海博物馆编:《上涨碑刻资料选辑》1980年版,第98-99页。

【64】苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1981年版,第87页。

【65】王宏钧、刘如仲:《广东佛山资本主义萌芽的几点探讨》,载《中国历史博物馆馆刊》1980年第2期。

【66】以上蜡笺、染纸二业引语见苏州历史博物馆等编;《明清苏州工商业碑刻集》1981年版,第102—103、90、94页。

【67】莎州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1981年版,第95—96页。

【68】苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1981年版,第273页。

【69】上海博物馆编:《上海碑刻资料选集》1980年版,第131页。

【70】苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1981年版,第214页。

【71】李华:《明清以来北京工商会馆碑刻选集》1980年版,第164—165页。

【72】苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1981年版,第293页。

【73】广东省文史研究馆编:《三元里人民抗英斗争史料》;民国《佛山忠义乡志》;王在民编:《佛山冶铁、纺织、陶瓷手工业史料》(未刊稿)。

【74】陈一帆:《清门考源》页二十九。酒河指大运河由淮北经黄河的一段,又称河漕。

【75】《大清会典事例》,光绪三十四年刊本卷八一0,刑律斗殴。

【76】周忱:《与行在户部诸公书》,《皇明文衡》卷二十七。

【77】“他们和师傅之间的宗法关系使师傅具有两重力量:第一,师傅对帮工的全部生活有直接的影响;第二,同一师傅手下的那些帮工的工作成了真正的纽带,…·最后,婚工由于自己也想成为师傅而与现存制度结合在一起了。”马克思和恩格斯:《费尔巴哈》,(《马克思思格斯选集》第1卷1972年版,第58页。)

【78】苏州历史博物馆等编:《明清苏州工商业碑刻集》1931年版,第165-166、172页。因不能证明该业有行帮组织,上列资料未引用。

【79】广东省哲学社会科学研究所;《广州丝织业历史调查资料》(未刊稿)。

文章分页: 1 2