敦煌遗书整理的回顾与展望

敦煌遗书蕴含世界四大文化、六大宗教的丰富信息

公元1900年,义和团运动爆发,中国北方陷入动荡。而在遥远的中国西北,道士王圆籙在静谧的敦煌莫高窟发现了一个藏匿千年之久的密室——敦煌藏经洞。

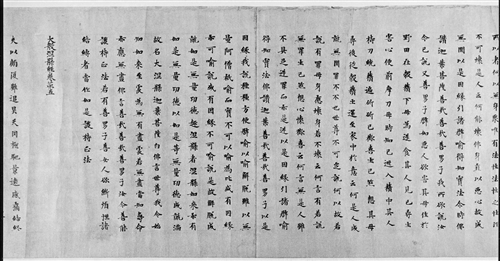

藏经洞藏有汉文、藏文、回鹘文、粟特文、梵文、于阗文、吐火罗文等各种文字的古代遗书数万件,还有佛画幡幢等各种文物。遗书中,以汉文、藏文遗书为最大宗,其中汉文遗书的总数约为58000号。

当时的中国积贫积弱,中央政府自顾不暇,地方官员颟顸渎责,发现者王道士愚昧无知,因此这一重大发现未得到应有的重视,数年中,洞中遗书文物渐有流散。其后,英国斯坦因、法国伯希和先后闻风而至,将洞中遗书文物大批捆载以去。得知这一消息,清政府学部(即教育部)应北京学者的强烈呼吁,将剩余遗书押运北京京师图书馆(即今中国国家图书馆)保存,但仍有不少遗书流散当地,亦有不少遗书在押运过程中被盗。此后,日本大谷探险队、俄国奥登堡探险队、美国华尔纳等纷至沓来,斯坦因亦再次到来,藏经洞遗书文物进一步流散。故前人有云:“敦煌者,吾国学术之伤心史也。”

1925年,王国维先生在清华大学作题为《最近二三十年中国新发见之学问》讲演,称:“自汉以来,中国学问上之最大发见者有三:一为孔子壁中书;二为汲冢书;三则今之殷墟甲骨文字,敦煌塞上及西域各处之汉晋木简,敦煌千佛洞之六朝及唐人写本书卷,内阁大库之元明以来书籍档册。此四者之一已足当孔壁、汲冢所出。”据笔者耳目所及,该讲演首次提出殷墟甲骨、西域木简、敦煌遗书、大内档案乃近代中国四大学术发现。但王国维将近代的这四大发现与古代的孔壁、汲冢相比拟,称之为“中国学问上之最大发见”,可知他乃依“二重证据法”,将上述四大学术发现均视为充实中国传统国学研究的新资料。

1930年,著名历史学家陈寅恪先生在《敦煌劫余录·序》中评论说:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料以研求问题,则为此时代学术之新潮流。治学之士得预於此潮流者,谓之‘预流’。其未得预者,谓之‘未入流’。……敦煌学者,今日世界学术之新潮流也。”在此,陈寅恪以更加广阔的学术视野与敏锐的学术洞察力,提出“敦煌学者,今日世界学术之新潮流也”这一新论断,指出敦煌学就其内涵而言是一门世界性的学问,代表了一代中国学者对敦煌学性质更全面的定位。

陈寅恪何以称敦煌学是“世界学术之新潮流”?他未作进一步的阐述。我认为,中国乃世界四大文明古国之一,丝绸之路为古代中国联通西域的交通要道,而敦煌扼守着丝绸之路要冲。敦煌的地理位置,不仅使它成为丝绸之路上的重镇,成为中原王朝经营西域的基地;也使它成为古代世界中国文化、印度文化、伊朗文化、西方文化,以及由这四大文化孕育的儒敎、佛教、道教、景教、祆教、摩尼教等六大宗教的荟萃之地。由此,敦煌遗书自然蕴含了上述四大文化、六大宗教的丰富信息,以研究敦煌遗书为基础开创的敦煌学,从其内涵而言必然是世界性的,敦煌学也必然会形成“世界学术之新潮流”。把握敦煌遗书的这一特点,不仅有助于我们进一步理解陈寅恪的论断,也可对敦煌遗书在近代中国四大学术发现中的独特地位作出更加准确的认识。

敦煌遗书整理的三个阶段

资料是学术研究的基础,重要新资料的发现将极大促进相关学术研究的发展,这已经是学术史上的通例。百年来,在世界各国学者的共同努力下,以研究敦煌遗书为基础发展起来的敦煌学取得骄人的成果,对中古中国研究、中外文化研究贡献之大,是如何估计也不过分的,在此难以一一例举。但现在距1930年陈寅恪说“敦煌学者,今日世界学术之新潮流也”已经过去80多年,敦煌学是否还有继续发展的余地,是否如前些年有些学者所称需要“转型”?

我认为,敦煌遗书原为古人的废弃物,绝大多数残头断尾。至于卷面撕裂破损、油污水渍、火烧鼠啮、虫茧鸟粪,文中错抄涂抹、杂写兑废,所在多是。不经充分整理,难以完全体现其内在价值。纵观百年敦煌学史,敦煌研究的发展与敦煌遗书的整理基本同步,敦煌研究所取得成果的数量与质量与敦煌遗书整理的深度与广度成正比。由于缺乏有效整理,目前已经被研究的卷号只占敦煌遗书总量的少部分,绝大部分遗书至今还没有被人们利用,甚至不少重要遗书至今尚无人关注。2000年,著名学者季羡林先生在纪念藏经洞发现一百周年时曾称:敦煌学还要再搞一百年。我完全赞同这一论断。

为何敦煌研究已近百年,却依然只有少数遗书被研究?我认为主要原因有两条:第一,敦煌遗书秘藏世界各地,研究者难以把握其真相。第二,《敦煌遗书总目录》至今未能面世,研究者难以把握其总貌。上述两个原因,使得百年敦煌学至今没有摆脱“找宝式”的研究倾向,成为阻碍敦煌研究进一步发展的瓶颈。全面整理敦煌遗书,突破瓶颈,已成为敦煌研究者面前刻不容缓的任务。

回顾过去,展望未来,我认为敦煌遗书的整理大体可以分为三个阶段:

第一阶段大体从上世纪初到80年代,主要工作是寻访遗书下落、着手进行编目、开始进行非传世文献的录校。

(一)寻访

藏经洞到底收藏了多少敦煌遗书,它们到底散落在哪里?以往人们并不清楚。百年来,以刘复、王重民、向达、郑振铎、张广达为代表的中国学者,克服种种困难,寻访流散的敦煌遗书。可以说凡有敦煌遗书收藏线索的地方,就会有中国学者的身影。以內藤湖南、矢吹庆辉、榎\一雄为代表的日本学者也做了大量的工作。到80年代末,世界敦煌遗书的收藏概貌已基本明了。当然,深入细致的寻访工作,其后仍在继续,乃至直到今日。

(二)目录

这一阶段编纂的目录可分三大类:第一类为收藏目录,中英法俄四大收藏单位的目录都在这一阶段着手编纂。其中面世最早的是陈垣的《敦煌劫餘录》(1930年),编纂最为精良的是法兰西科学院所编《法国图书馆藏敦煌汉文写本目录》(第一册1970年出版,第六册2001年出版。第二册至今尚未出版)。第二类为主题目录,主要由研究者依据本人的研究取向编纂。如李翊灼《敦煌石室经卷中未入藏经论著述目录》、日本东洋文库所编诸目录等。第三类为综合性目录,则有王重民主编的《敦煌遗书总目索引》。这些目录从不同角度反映了敦煌遗书的收藏及研究,但未能充分揭示敦煌遗书的收藏全貌及其内涵。

(三)录校

敦煌遗书面世,最早引动人们兴趣的是其中保存的一大批非传世文献。早在1909年,罗振玉、王仁俊等就编印出《莫高窟石室秘录》、《敦煌石室真迹录》等著作。王重民等录校的《敦煌变文集》,中科院历史所编的《敦煌学资料》(第一辑)都是当时影响深远的著作。相对中国学者主要关注非佛教文献,日本学者则不仅注重非佛教文献,对佛教文献也着力甚勤,其主要成果结集在《大正藏》及其第85卷中。

第二阶段从上世纪80年代到现在,主要工作是大规模刊布图录、开始全面编目、并对敦煌遗书进行规模化分类录校。

(一)图录

就刊布图录而言,1981年到1986年,台湾新文丰出版公司利用中英法三国发行的敦煌遗书缩微胶卷,出版大型图录《敦煌宝藏》(全140册),该书虽有种种问题,但在推动敦煌研究发展方面功不可没。其后,1990年到2009年,四川人民出版社出版《英藏敦煌文献(汉文佛经以外部分)》(全15册)。1992年到2001年,上海古籍出版社出版《俄藏敦煌文献》(全17册);1993年到2005年该社又出版《法藏敦煌西域文献》(全34册)。北京图书馆出版社则于2005年开始出版《国家图书馆藏敦煌遗书》,全146册,已出版142册,下余4册即将出版。目前,广西师范大学出版社正在出版《英国图书馆藏敦煌遗书》,全约100到120册,已出版10册。此外,上海图书馆、上海博物馆、天津艺术博物馆、北京大学图书馆、中国文化遗产研究院、中国书店、天津文物商店、台湾“中研院”史语所傅斯年图书馆、甘肃省、浙江省所藏敦煌遗书,私人如安徽石谷风、北京启功所藏敦煌遗书,日本东京书道博物馆、大阪杏雨书屋所藏敦煌遗书,都已经、正在或即将出版。

(二)目录

从理论上讲,敦煌遗书图录的大规模刊布为目录的编纂提供了良好的条件。但从实践上看,目录的编纂依然步履维艰。主要原因有两条:第一,敦煌遗书具有年代久远、数量庞大、文种繁多、文化多样、内涵深邃、形态复杂等六大特点,具备文献研究、文物研究、文字研究等三个方面的价值。目录要求尽可能纳入敦煌遗书的各种研究信息,而图录却不可能把上述六大特点、三大价值的信息全部反映出来。故高水平的目录必须依据原卷编纂,这对编目者而言,往往会遇到许多难以逾越的困难。第二,敦煌遗书数量庞大,且90%到95%为佛教文献或与佛教相关的文献,需要有更多熟悉佛教、佛教文献的研究者加入到编目工作中。虽则如此,在各方的支持下,对敦煌遗书进行全面编目的工作不断推进。目前,起步于1984年,完全依据馆藏原卷编纂的《中国国家图书馆藏敦煌遗书总目录》正在杀青,年内将由中国人民大学出版社出版,全书约2000万字。

(三)录校

就规模化的分类录校而言,有中国敦煌吐鲁番学会组织的《敦煌文献分类录校丛刊》10种12册,唐耕耦主持的《敦煌社会经济文献真迹释录》,敦煌遗书中一大批诗、词、歌赋、变文、碑铭赞、邈真赞、願文等均由研究者录校出版。最新的重要成果,有张涌泉主编的《敦煌经部文献合集》(全11册)。连续出版物则有郝春文主编的《英藏敦煌社会历史文献释录》(已出版7卷)与方广锠主编的《藏外佛教文献》(已出版16辑)。

目前,敦煌遗书整理已经进入第三阶段。第三阶段的主要任务将是:基本完成图录的刊布、完成世界《敦煌遗书总目录》、基本完成敦煌文献的初步录校、建立网上“敦煌遗书库”。

(一)图录

中、英、法、俄四大收藏机构共计入藏汉文敦煌遗书约53000号。法、俄两家已经出版,中国国图所藏年内出齐,英国所藏亦将在几年内全部出版,敦煌遗书的主体即将全部公开。中外其他公私收藏总计约5000号,目前已经刊布图录者约3000余号。其余部分尚待刊布。敦煌藏文遗书图录目前正由上海古籍出版社出版。可以预期,全面刊布敦煌遗书图录的工作将在10年左右基本完成,敦煌遗书的全貌将以图录形式展现在人们的面前。此外,网上敦煌遗书图版的刊布已开展多年,但各单位进度不一,我们希望这一工作将来能加快进度。

(二)目录

目录是研究的导航。《中国国家图书馆藏敦煌遗书总目录》将在年内出版,依据原卷编纂的《英国图书馆藏敦煌遗书总目录》初稿已经完成。加上法国、俄国所藏及其他公私所藏敦煌遗书,目前,58000号的汉文遗书之57000号已完成目录或已撰成草稿。故世界汉文敦煌遗书总目录的完成已可期待。其他文字敦煌遗书目录的进展参差不齐,我们相信其总目录的出版也为期不远。

(三)录校

如前所述,从敦煌遗书进入研究者视野以来,录文工作一直在进行。前期录文有两个特点:一是较为注重非传世文献;二是遇全录全、遇残录残。后来的分类录校虽然注意同本校勘,但没有彻底扭转上述局面。随着图录的全面刊布及总目录的完成,敦煌学界将彻底改变上述局面,基本完成对敦煌遗书的初步录校。可以预期,在未来的录校工作中,将会出现两个新现象:第一,除了非传世文献之外,对传世文献,特别是对佛教传世文献的录校将进一步受到重视,因为这是敦煌遗书中一个尚未开拓的富矿。第二,在将同一文献的诸多写本网罗齐全的基础上,新录校本的质量将会大幅度提高。当然也应该指出,敦煌遗书的录文从来不是一蹴而就的事,在百年敦煌学史上,录校、商榷、补校、修订的工作不断反复,说明敦煌遗书录校难度之大。因此,在未来几十年中,如能基本完成对敦煌文献的初步录校,结集成《敦煌文献集成》,则将是敦煌研究的划时代成果。

在此值得提出的是,写本的特点是它的流变性,同一写本有时会衍生出诸多异本。以往由于掌握资料有限,录校者往往难以清楚分辨异本。今后,录校者将有条件在录校中更加关注异本的清理。而对异本的研究,将为我国“写本学”的开创提供大批新鲜资料,打破我国古籍研究“版本学”一统天下的局面,甚至对古代学术源流的研究提供新的进路。

(四)敦煌遗书库

敦煌遗书蕴含了丰富的研究信息,百年敦煌学已经取得丰硕的成果。虽然每件遗书能提供的知识点是孤立的、有限的,每种论著能提供的信息量也是有限的,但如能将这些信息集中到一起,沟通串联,就可构建起立体交叉的敦煌遗书知识之网。如果再加入其他古籍的相关信息,将它们千丝万缕的内在联系全面连贯打通,使其构成相融相摄的整体,则敦煌遗书、敦煌研究论著、相关古籍三者的结合,可以为我们研究中古中国史、中外关系史打开一个全新的天地。因此,如何全面、正确地著录、沟通、反映敦煌遗书、研究论著、相关古籍中蕴含的各种信息,是笔者在常年的敦煌遗书整理、编目、研究中一直面对的问题。

起初,我们计划采用书册式目录来完成上述任务。但经过多年的努力,认识到树状结构的书册式目录属于平面架构,最多只能实现若干个知识点的沟通,无法反映海量知识点深层的网状联系。且随着敦煌研究的不断深入,人们对敦煌遗书的认识不断深入,新的知识点及新的关联也不断被发现,书册式目录只能表现某一时间点的静态成果,无法跟踪与反映敦煌学日新月异的变化。为此,提出“敦煌遗书库”这一设想。

“敦煌遗书库”的基本思路是:第一,全面纳入敦煌遗书的原始资料、编目资料、研究论著、相关古籍乃至研究动态;第二,尽力挖掘、完整著录敦煌遗书中蕴含的六大特点、三大价值、四大文化、六大宗教的各种知识点。第三,尽力挖掘、完整著录百年敦煌研究成果及传世古籍中的相关知识点。第四,确定各知识点的权重,依据其内在联系将它们全面打通,建立起敦煌遗书知识之网。第五,开发各种工具软件、提供各种研究手段。

现代数据库技术的发展,为我们处理海量的数据、实现数据之间的关联及数据的及时更新提供了技术保障,从而使上述构想的实现成为可能。在以往的编目实践中,我们已经采用数据库技术,并取得初步成功。“敦煌遗书库”拟在进一步完善发展原有数据库的基础上,收集新的资料,开发新的功能,从而建设一个为研究者提供原始资料、参考资料、动态资料等各种研究资料,帮助确定选题、实际从事研究、评价研究成果的多功能网上高端平台。

我们当前的工作,是中华民族文献整理史长链上的一环,是中华新文化建设的一个组成部分。回顾百年前敦煌遗书的流散及百年来敦煌学兴衰的历史,我们无限感慨。当今,中国的敦煌研究者有责任为建立与占据世界敦煌学网上制高点而努力。

(作者为上海师范大学哲学学院教授)

来源:《文汇报》2012年02月14日