草原文化基因传承浅论

【摘 要】草原文化遗传基因的载体是包含人居、草地和畜群三者共生的放牧系统单元,亦即人居、草地、家畜三者共生的,三位一体基本元素。放牧系统单元包含两重结构。第一层是草地一草食动物(家畜)构成的牧食系统;第二层结构是在草畜系统之外,加入人为因子,扩大为人居—草地—家畜的共生体。放牧系统的驱动力是能量按照一定的“序”的运动模式,需要满足生存空间需求与营养源网络两方面条件。科学实验和生产实践证明,划区轮牧是保持放牧系统单元完整性的唯一途径,它把放牧的“序”覆盖全部草地面积和全部放牧持续时间,适用于不同的时空阈限。我国需克服对放牧的诸多认识误区,建立放牧系统单元的概念。采取保持放牧系统单元完整的划区轮牧是维系草原生态,传承草原文化的关键所在。

【关键词】草原文化;放牧系统单元;划区轮牧

一、目前草原文化亟需关注

华夏文化历来由若干文化板块构成。而农耕文化与草原文化同属华夏农业文化,或简称为华夏文化的两翼,所起的作用不容忽视。华夏文化如果失去草原文化这一翼,很难想象华夏文明的状况。[1]

但是,草原文化与农耕文化的交融撞击过程中,面临农耕文化的强大压力。历史规律,文化交融中,总是优势文化更具侵占性。[2]我国草原文化与农耕文化相比,几个方面处于劣势。一是农耕文化具有较大的生存基质,其所占据人口体量(文化传播者)远大于草原文化;二是农耕文化较草原文化晚出,以其后发优势,汲取了草原文化的精华,往往比草原文化有更多科技内涵;三是农耕文化在特定的历史时期、一定地区内显示了更好的社会效益。【1】[3]在我国这种文化发展的总趋势下,如果草原文化不被适当关注,有可能被逐步凌夷而退出历史舞台,这将与世界范围内草原文化的扩张趋势背道而驰。

在这里应着重指出,文化融合与凌夷的分野。所谓融合,是两种或两种以上文化板块交融后,衍生一种新的文化。任何文化现象都是以人的生存生态系统为基础衍发而成的。人群在一定的生存方式之下,产生相应的特有文化。两种或两种以上的生态系统经过系统耦合而产生新的、更高一级的生态系统,我们称为系统耦合而导致的系统进化。[4]当人群的生存基质,即生态系统,发生耦合时,将引发文化板块的耦合,即不同文化板块的全面融合。[1,5,6]在新的文化板块中,两种文化的结构和表现均得以升华,和谐共存。文化融合属于文化的系统进化过程,是历史发展的必然。

而文化凌夷则不然。它是发生文化板块A的生态系统被发生文化板块8的生态系统所吞噬。文化板块A随着其生存基质的丧失而文化内涵也逐步衰减,以至最终被B文化板块全盘覆盖。因此文化凌夷的根本原因是A种文化与B种文化所依存生态系统之间的系统相悖发展到极致,[7]而较为强大的B文化所依存的生态系统取代较为弱小的A文化所依存的生态系统的必然结果。文化A的构架被摧毁,尽管个别文化元素还时隐时现,但文化整体表现功能已经丧失。这是一种反系统进化的系统相悖过程。

目前草原文化的处境,未能正常参与文化的系统耦合而达到文化的系统进化,而是正在系统相悖的压力下,被较为强大的传统农耕文化所取代,属于日趋濒危的文化凌夷现象。一旦草原文化被凌夷而湮灭,将是我国文化遗产的重大损失,它将阻滞我国现代化、跻身世界强盛民族之林的进程,这是我们所不愿意看到的。

二、放牧是草原文化基因的载体

文化遗产可表现于众多方面。我们挂在口头上的所谓酒文化、茶文化、语言文化、服饰文化等等,都是文化的表层映射。每一种文化必然有其赖以繁衍发展的核心。我们把这个核心称为文化的遗传基因。然则草原文化赖以延绵不断的遗传基因是什么?这种遗传基因依托何处?

放牧为草原文化的发生和发展提供了驱动力,是草原文化遗传基因的载体。[8]放牧的遗传基因就是包含人居、草地和畜群三者共生的放牧系统单元,亦即人居、草地、家畜三者共生的,三位一体基本元素。

笔者曾指出草原民族“在漫长的历史发展过程中,随着人类聚落的交融、兼并,较小的聚落发展为较大的部落或邦国组织,其包容的人口、家畜和草地也随之扩大,社会上层组织可能发生很大变化,甚至发生不同民族之间的政权更替,但其放牧系统单元必须保持稳定,其人居—草地—畜群的管理模式并无本质改变”。[9]在中国,从远古伏羲时代穴居野处,跟随畜群,逐水草而居的原始放牧,到秦汉时期突厥的帐居游牧,再到成吉思汗地跨欧亚大帝国的军旅畜牧业,直到近、现代的游牧或半定居的草地畜牧业,其草地管理方式中人居、草地、畜群三位一体的基本内涵未变。在西方,特别是欧洲,放牧畜牧业发展过程不如在东方的典型而完备,但他们在工业革命的影响下,较早地将现代科学理念纳入草地放牧管理系统,找到了放牧系统单元的实质,纳入划区轮牧,定位于多种形式的划区轮牧模式。

放牧系统单元保证了放牧系统的生生不息。我们不妨作如下表述:草原文化的核心在放牧,而放牧的核心在放牧系统单元。因此可以认为放牧系统单元就是草原文化的遗传基因。

三、放牧系统单元的草原文化基因禀赋

放牧系统单元具有草原文化的遗传基因的禀赋。放牧系统单元所诠释的是人居—草地—家畜之间的稳定格局。实际上这是人居,草地,家畜,三者互为依托,缺一不可的三位一体的共生体。

放牧系统单元包含两重结构。第一层是草地—草食动物(家畜)构成的牧食系统。这一系统是草地与草食动物的自在存在。无论有无人的参与,它是自在地独立运行的。其中含有牧草与土地耦合构成的草地,进而包括由草地和草食动物构成的草畜系统。当无人干预时,通过其自组织过程来保持生态系统稳定。

当人类活动加入草畜系统以后,形成第二层结构,即草畜系统之外,加入人为因子,扩大为人居—草地—家畜的共生体。这个共生体中,必须满足三者各自的特殊需要。任何生态系统的驱动力都是能量按照一定的“序”的运动模式。[10]放牧系统单元作为生态系统的子系统,其能流模式就是它存在的前提。亦即满足三者共生能流的时空需求。

首先是放牧系统单元生存空间需求,即人居、草地和家畜系统运行空间的满足,它们彼此之间有足够的、连续运行的草地资源。例如足够的放牧地和饲料补充场地,亦即对人居和家畜都需要的经济而有效的生存场所。其次必须包含营养源网络——有机及无机营养物质在时空演替中,保持营养流通路的高效而畅通。例如饲料和饮水等,应适应人居和划区轮牧的需求,而不是互相障隔不畅;牧草和补充饲料与家畜的时序耦合必须保持正常,而不是忽多忽少,时有时无。

在以上两项满足的前提下,即可通过合理经营管理,形成有“序”的人居、草地、家畜三者的耦合系统。在“序”的构建中,其中的“序参量”决定其生态系统的特性。[11]而放牧系统单元就是决定这个系统特性的“序参量”。在自然状态下,人、草食动物和草地,共存于相同的放牧系统单元,是通过生态系统的自组织过程形成的。假若问,人类在漫长的草地放牧历史中为我们留下什么重要遗产?那就是放牧系统单元。这是放牧系统赖以绵延生存的遗传基因。当前草地资源在人类社会因素的强烈干扰下,如何保持放牧系统单元这一遗传基因的完整无损,是一重大科学命题。

经过历时以百年计的长期、反复的科学实验和生产实践证明,现阶段划区轮牧是保持放牧系统单元完整性的唯一途径。

四、划区轮牧是草原文化基因传承的基本形态

那么,划区轮牧是怎样传承草原文化基因——放牧系统单元的?如前所述,放牧系统单元的内涵是人居、草地和家畜三者共生体,这是草地放牧系统的基本元件。我们的历史责任就是将三者纳入一个共生系统。对人来说,从中得到生产、生活资料和生存空间;对草地来说,得到健康发展而不受损害;对家畜来说,就是全时段地满足所需的牧草营养源、水源和憩息场所。

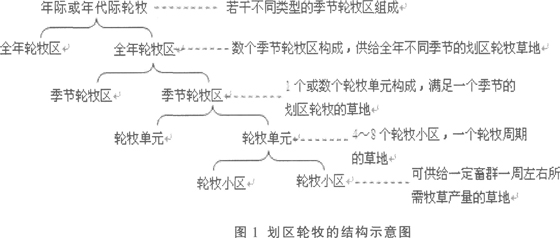

划区轮牧的设计原则就是在完整保持放牧系统单元的前提下,不伤害三者的任何一方,把放牧的“序”覆盖全部草地面积和全部放牧持续时间。由小到大,划区轮牧包含如下结构层次:[12-14]

(1)将大约可供给畜群一定时间所需牧草产量的草地作为一个轮牧小区;(2)将4~8个轮牧小区组成一个轮牧单元,以满足一个轮牧周期所需的小区数量;(3)将一个,或几个轮牧单元构成一个季节轮牧区,以供给某一季节内的划区轮牧的草地;(4)将几个季节轮牧区可构成全年草地轮牧地段,以供给全年不同季节的划区轮牧草地。若干不同类型的季节轮牧区可以组建年际的,或年代际的草地轮换机制。

因此,我们不难理解,划区轮牧可以满足从几天,到几个月,到几个季节,再到全年、几年,甚至几十年的放牧安排。其中包含了正常放牧、延迟放牧和一定期限的休牧,而不是禁牧。只有在3公顷以上才能养活一只羊的,营养源极其稀薄的土地上才实行禁牧。划区轮牧的安排随着人类需要和社会进步加以调整、改进,可以与其他农业系统相链接耦合,但是放牧系统单元是草地健康管理的灵魂。

如图1所示,划区轮牧像一本大书,可以层层打开,适用于不同的时空阈限。划区轮牧是在草地管理历史长河中凝练而成的,草地放牧管理的现代化形态。它以多种组合形式,满足不同时空的放牧要求,从而保持草原文化的遗传基因——放牧系统单元的完整性。它保证了营养源网络完善,人居、家畜、草地三者的和谐发展,使草原放牧历久而常新,成为草原文化持续发展的依托。

综上所述,草原文化的遗传基因就是放牧系统单元。无论经过多么重大的社会变革,放牧系统经过多少次历史变迁,只要保留放牧系统单元完好无损,草地的放牧管理就不会中断,草原文化的遗传基因就不会丧失,草原文化就能绵延发展。反之,一旦放牧系统单元遭受破坏,草原文化的载体不复存在,草原文化遗传基因必将相偕湮没。目前草原文化基因正在受到多方面的误解而被伤害。

首先,把草原放牧误为原始、落后的生产方式,必欲除之而后快。放牧一旦被废除,草原文化的基因将无所依附。殊不知草原与草食家畜是协同进化的双方,一荣俱荣,一败俱败。草地失去了草食动物,将不再是我们希望的草地。草原放牧,随着社会文明的进展,不断吸纳新科技,经历了不同的历史阶段,发展为现代划区轮牧,保持了健康的放牧系统单元,已经成为现代农业不可分割的一部分。美国、英国、荷兰、新西兰、澳大利亚等草地畜牧业发达国家,无不依托放牧这一基本生产方式,取得与农业现代化同步发展。草原的放牧管理,从原始游牧到现代划区轮牧,蕴含了从数十倍到数百倍生产潜势。[12-14]它潜力很大,绝非落后。

目前在草原牧区,农耕思想正在逐渐支配草原管理,典型代表是不适当地施行的草原承包到户政策,对草原文化造成的另一伤害。把农耕区土改的经验搬到草原牧区,将草原分割承包到户,放牧系统单元被彻底割裂。草原文化从而失去了存在的土壤,放牧和源于放牧的草原文化基因必然随之丧失。请听内蒙古呼伦贝尔盟新巴尔虎右旗苏伊拉的呼声。他说:“我们这儿是l996年分的草场。我家只分了不到5000亩,养了l0多只牛,400只羊。要说分草场对人是好的,安稳了舒服了,但是对牲畜就不大好,因为再也没法走场了。……家里只有两个劳动力,400只羊,……以前光靠自然放牧就行了,很少喂草,最多也就是给老弱畜补充一点,可现在不行了,喂得越来越多,时间越来越长。去年入冬以前,喂草从12月开始,一直喂到第二年3月。可是喂着喂着,眼看着羊还是越来越不行,……到接羔的时候,已经损失了将近40只母羊。本来应该接300只羔子的,也只接到了l00只。”[15]这样的事例不止一处。这显然是将草原随意分割到户,放牧系统单元被失落的后果。

对草原建设的封闭概念是另一严重伤害。众所周知,任何文化都是依附一定的生态系统而存在的。而任何生态系统总是与其他生态系统有所联系,不能孤立生存。草原文化所依附的草地农业系统,也必须与相关社会生态系统相联系,利用生态系统固有的开放性,实现不同系统之间的系统耦合,以维持其生命力。而我们对草原生产的系统耦合理解不足,往往把草原封闭起来,就草原说草原,如实施“以草定畜”,有多少草就养多少家畜。从局地的、狭隘的“草畜平衡”来看,无可指责。但如果打开眼界,以系统耦合的思路,充分发挥草地农业系统的开放功能,将草地畜牧业的经营与周边社会生态系统连带考虑,家畜、牧草、饲料、管理技术以及货币金融、文教卫生等等联系起来,使在不同系统之间物畅其流,实现系统耦合,其生态效益和经济效益将成倍增加。如“草原兴发”的老总就说:“我是以畜定草”。根据市场的需求养畜,草不够,去生产,去订购。前面提到的北美、澳洲、西欧等地的草地畜牧业,就是在世界经济一体化的大背景下,通过系统耦合来保持其旺盛生命力的。

我们应牢牢抓紧放牧系统单元这个核心,发挥草原生态系统的开放功能,逐步完成草原管理的现代化转型,实现划区轮牧。在划区轮牧的基础上,建立一个中国化的现代草地放牧管理体制,培育草原文化遗传基因的生存土壤。只要这个文化遗传基因的载体长久健康,草原文化必将传承发展,生生不息。

【参考文献】

[1]任继周.草原文化是华夏文化的活泼元素[J].草业学报,2010,19(1):1~5.

[2]任继愈.任继愈谈文化[M].北京:人民日报出版社,2010.

[3](美)斯塔夫里阿诺斯(Stavrianos,L.S.)著,吴象婴等译.全球通史:从史前史到21世纪(第7版)(修订版)[M].北京:北 京大学出版社,2006.

[4]任继周.系统耦合在大农业中的战略意义[J].科学,l999,51(6):12—14.

[5]叶国兴主编.文化融合与区域发展[M].台北:政治大学国际关系研究中心,1995.

[6]任继周主编.河西走廊山地一绿洲_荒漠复合系统及其耦合[M].北京:科学出版社,2007.

[7]任继周,朱兴运.中国河西走廊草地农业的基本格局和它的系统相悖——草原退化的机理初探[J].草业学报,1995,4(1):69~80.

[8]任继周,侯扶江,胥刚.草原文化的保持与传承[J].草业科学,2010,27(12):5~10.

[9]任继周,侯扶江,胥刚.放牧管理的现代化转型[J].草业科学,2011,28(10):1~10.

[10]任继周.草地农业生态系统通论[M].合肥:安徽教育出版社,2004.

[11]任继周,万长贵。系统耦合与荒漠——绿洲草地农业系统——以祁连山一临泽剖面为例[J].草业学报,l994,3[3]:1~8.

[12]任继周.任继周文集(第一卷)[M].北京:中国农业出版社,2004:166~171,184~204,367~375,421~423,500~506.

[13]任继周.任继周文集(第二卷)[M].北京:中国农业出版社,2005:166~167,314.

[14]任继周.任继周文集(第五卷)[M].北京:中国农业出版社,2009:168。223.

[15]韩念勇.草原的逻辑——探寻另类市场制度(第三辑)[M].北京:北京科学技术出版社,2010:1.29.

【注释】

【1】M.D.Sahline,E.R.Service:“——能有效地开发一定环境中的能源的文化体制,常常会牺牲开发效率较低的体制,以求得自己在该环境中的阔大。——高级体制的特点就在能比低级体制更有效地开发各种不同的资源。”

(作者单位:草地农业生态系统国家重点实验室兰州大学草地农业科技学院甘肃省草原生态研究所,甘肃兰州 730020)

原载《中国农史》2011年第4期