《禹贡》“鸟夷”的考古学探索

鸟夷,最早见于《禹贡》“九州篇”,其“冀州”条下载:“鸟夷皮服,夹右碣石入于河。”〔1〕千百年来,对鸟夷地望的考证有很多种,较有代表性的有:《集解》云:“郑玄曰鸟夷,东方之民”,泛指东方边远地带的居族;清代大学者胡渭则以今日本、朝鲜等地当之〔2〕;郭沫若先生认为鸟夷在今渤海湾西岸一带〔3〕。其中尤以郭老的意见影响最大。看各家对鸟夷的考证,都是主要以历史文献为基础进行的,随着近年来考古学在我国的深入开展,对文献考证、特别是对古地望的考证所得出的结论,要运用考古学来验证已是必由之路。我们认为,以现有的考古发现与研究,对文献记载的鸟夷进行考古学探索,是能够得出较为客观的结论的。

一

统观《禹贡》“九州篇”的编撰体例,结合其它文献资料,我们对鸟夷的记载可有如下两点基本认识:

1、鸟夷与碣石有密切关系,碣石是鸟夷入贡的海上标帜。宋代以前,各家对“冀州”条下的这段鸟夷与碣石的记载做了不确切的解释,至宋代学者周希圣始云:“九州之末皆载其达于帝都之道,盖天子之都必求其舟楫之所至,使夫诸侯之朝贡,商贾之贸易,虽其地甚远,而其输甚易”〔4〕,道出九州之末“达于河”、“入于河”的句子,实际上是各地以黄河为主干道入贡天子的贡道,这一观点遂为后世学者所遵承。刘起hàn釪先生则更精辟地指出:“《禹贡》以贡名篇,在记了各州地理情况之后,要各州以特产入贡天子,必以贡道作结,就是其全篇用意所在”〔5〕,这一观点已成为现在史学界的普遍看法。

明确了这一点,碣石为鸟夷贡道上的标识已昭然。“九州篇”在叙述了各州的“厥土”、“厥田”、“厥赋”、“厥贡”之后,对各州的“厥贡”者也作了明确规定,除兖州、荆州因脱简不详外,其余冀州有鸟夷,青州有yú嵎夷、莱夷,徐州有淮夷,扬州有岛夷,梁州有和夷,雍州有西戎,极其分明,各有贡物。可以说,记下各州的“厥贡”者以明身份,也是编撰《禹贡》的重要用意。至此,鸟夷要入贡“皮服”等物已明。但同时,《禹贡》在叙九州贡道时对各州到达黄河的描述却做了不同的文字处理。除冀州外的其余八州,都是“浮于”各河流而“达于河”,没载明“达于河”的也可通过邻州贡道“最后还是达于河”〔6〕,显然,沿各河流“达于河”是通过陆上的水路实现的。唯独冀州为“夹右碣石入于河”,用的是“入”,而非“达”,显然鸟夷是进入黄河入海口,而又无它州所“浮”的河流,显然是从海路进入黄河入海口的。而要在浩淼的海上航行,没有显明的航行标记是不能顺利“入于河”的。《说文》说:“碣,特立之石,东海有碣石山”,伪《孔传》也云:“碣石,海畔之山也”,可见,位于海边的“特立之石”碣石,正可起到航标的作用,正如顾颉刚先生所言:“碣石,山名。……因为这山石如圆柱,又实立在河口,可作为航行标帜”〔7〕。唯顾先生谓碣石立于黄河入海口是笔者不敢苟同的。

2、碣石必在黄河入海口以北,但鸟夷并不一定就在碣石附近。关于“夹右碣石入于河”一句,自汉至唐宋的注疏家有不同解释,并因此产生了碣石所在的多种说法。我们认为,“夹右”非地名,“右”即指碣石的方位,北宋大诗人苏轼对此句曾说:“夹,挟也,自海入河,逆河而西,右顾碣石,如在挟掖也”〔8〕,指明鸟夷在“入于河”的途中碣石在其右,这是极有道理的。碣石既在贡道右边,那么鸟夷一定是循海岸向南行;若是向北航行,则碣石势必在其左,这显然与“夹右碣石”不符。而向南航行是为了“入于河”,所以,碣石必在黄河入海口以北。关于古黄河下游河道,在《禹贡》“导水篇”中同样有记载,“(河水)至于大pī伾,北过降水,至于大陆,又北播为九河,同为逆河入于海”,韩嘉谷先生据此并引大量地质、考古资料证明夏商乃至更早的尧舜时期,黄河入海口在今天津附近〔9〕。而今天津一带为海积平原,很少出露基岩,绝无可当作航标的山石。而在天津以北的冀东一带却有山地存在,《禹贡》“导山篇”也载明:“太行、恒山,至于碣石入于海”,正是燕山山脉向东延伸至渤海之滨的余脉。谭其骧、高洪章等先生根据大量文献资料和多年实地踏察结果,已证明碣石即是今河北省昌黎县境的碣石山〔10〕(图一),笔者同意这一观点(下详)。

但证明了碣石在今黄河入海口以北的碣石山,并不能说明鸟夷就在碣石附近。“冀州”条下的这段记载仅仅说明碣石是鸟夷贡道上的标识,并没指明鸟夷就在碣石附近,相反,鸟夷既是循海岸航行而来,已暗示鸟夷可能是从很远的海上来的。我们也注意到郭老将鸟夷考定在今渤海湾西岸正当黄河入海口一带的观点,实际上,鸟夷若真在这里,那自然会就近进入黄河,大可不必要远到河口以北寻找航标然后再向南航行“入于河”,碣石作为航行标识的意义也就荡然无存了。因此,鸟夷必不在黄河口一带。至于鸟夷的确切位置在何处,它是否一定就在碣石以北,这还要从分析《禹贡》“九州篇”的写作时代入手。

二

关于“九州篇”的写作年代,以顾颉刚先生的“战国说”(公元前3世纪前期)〔11〕影响最大,近来又有蒋冀国先生论定成书于公元前254年左右〔12〕。看各家论证《禹贡》成于战国的一个重要根据就是“九州篇”所载的地域范围与文献记载的夏商、西周的疆域均不合,而与东周疆域相当。邵望平先生近来对《禹贡》“九州”进行的考古学研究〔13〕可能更有实际意义,邵先生根据现在黄河、长江流域发现的龙山时代诸考古学文化,诸如陕西龙山文化、龙山文化陶寺类型、河南龙山文化、山东龙山文化、良渚文化、长江中游龙山文化、四川盆地的“早期巴蜀文化”和河北境内的龙山文化的分布范围、地理环境和文化面貌的分析,认为这些特征分别与“九州篇”所载的雍、冀、豫、青、徐、扬、荆、梁及兖州等九州的地域范围、风土人情、土壤特产等相一致,在分析了考古发现的夏商文化的所及范围后又指出:春秋战国时期的周文化的影响所及已大大超出了《禹贡》“九州”范围,《禹贡》作者的地理知识还仅限于西周早期以前,即公元前2000年间的“中国”,远没达到战国时期所能达到的地理知识水平,她据此得出结论:《禹贡》“九州”为龙山时代已自然形成、经三代变迁仍继续存在的人文地理区系——“笔者不敢贸然否定九州概念源出夏代之可能,……‘九州’篇的蓝本很可能出自商朝史官之手,是商人对夏代的追记,当然也可能是西周初年对夏商的追记”。邵先生所做的考证工作具有划时代意义,掀开了对文献记载的古史传说时代进行考古学研究的新篇章。

邵先生认为“九州篇”蓝本很可能出自商代的依据主要有:“考古学已证明商王朝的势力、影响所及已达于‘九州’;商代除了甲骨刻辞外,必定还有其它方式的书写文字”。现在,我们根据最新的考古发现对邵先生的结论作两点重要补充:

1、据报道〔14〕,在山东邹平县丁公龙山文化城址中发现了公元前2300年的文字,这些文字共11个,刻于一陶盆底部残片上,“笔画比较流畅,个个独立成字,整体排列比较规则,刻写也有一定章法,显然已经脱离了刻划符号和文字画阶段,全文很可能是一个短句或辞章。文字中除一部分为象形字,有的可能是会意字。”从而将中国有文字的历史从商代上推了800年,表明龙山时代已有了成熟的文字。用这样的成熟文字是可以记录语言和事物的。山东龙山文化迄今已发现了3座城址,即章丘城子崖〔15〕、寿光边线王〔16〕和邹平丁公〔17〕,而这三座城址俱集中于鲁北地区,现在又有了文字的发现,证明鲁北地区是山东龙山文化重要的发达文化中心。在“九州篇”中,鲁北地区属青州,值得注意的是“青州”条下载有两支居族:yú嵎夷和莱夷,与它州只有一支的记录形成鲜明对照,而且“九州篇”中对青州及与之毗邻的豫、兖、徐三州“记录最准最详”〔18〕。所有这些表明,“九州篇”蓝本的出现当与龙山时代已有文字有着必然联系。

2、“九州篇”、“导水篇”对一些湖泊做了详细记载,如冀州有大陆泽,兖州有雷夏泽,徐州有大野泽、菏泽等,值得注意的是,在这些湖泽地域内迄今没有发现古文化遗址,如在“古文献记载的大野泽、菏泽、雷夏泽地域内,亦未发现gù堌堆”〔19〕遗址;另外,地质部门在今河北省巨鹿至束鹿、清县间发现有一个古湖泽遗迹〔20〕,此即大陆泽〔21〕。另,在“九州篇”记载的济水、漯水下游今小清河两岸也未发现大汶口——龙山文化遗址〔22〕。据此可以肯定,这些河湖远在龙山时代即已形成,“九州篇”所描述的很可能就是这些龙山时代的河湖。这为“九州篇”蓝本的出现年代提供了又一有力佐证。

综上所述,既然龙山时代诸文化的分布地域与“九州”的分野范围相吻合,而且龙山时代已有了成熟的文字,龙山时代的河湖正载于“九州篇”中,我们有理由认为:《禹贡》“九州篇”的蓝本当出现于龙山时代——“九州篇”记载的实际上是中华两河流域龙山时代的人文地理区系。

“九州篇”既是对龙山时代诸文化的记载,鸟夷当属龙山文化居民。而鸟夷属于东夷集团,海岱地区的大汶口——龙山文化是其早期文化遗存,已为石兴邦、刘敦愿等先生引用考古、文献资料予以充分证明〔23〕,则鸟夷当属山东龙山文化居民已无疑问。在今冀东的唐山地区的一些文化遗址,如唐山大城山〔24〕、丰润韩家街〔25〕、滦南东店庄〔26〕等遗址中出土了一批具有山东龙山文化的遗存,但若说这些分布于碣石附近的遗址即是鸟夷的遗存,不仅遗存数量少、缺乏构成一个居族共同体的必要条件,而且这些遗址都位于碣石以南,在碣石以北的今长城沿线一带没有分布,正如上文所言,与“夹右碣石入于河”的记载不相符。显然,唐山地区的这些遗址不是鸟夷的遗存。有鉴于此,而且“冀州”条下的这段记载已暗示鸟夷是从海上而来的,我们只有另寻他处了。

三

在今渤海海峡一带的庙岛群岛和辽东半岛上,发现了许多龙山文化时期的遗址。庙岛群岛上主要有南长山岛后沟、北长山岛店子、砣矶岛大口、大钦岛北村等遗址〔27〕;在辽东半岛(包括长山列岛)上主要有广鹿岛小珠山、蛎<虫查>岗、南窑、洪子东、朱家村;大长山岛上马石、高丽城山;獐子岛的李墙屯;新金县乔屯、单砣子;大连郭家村、老铁山、将军山、四平山、于家村;金县望海埚及长兴岛三堂村等遗址〔28〕。

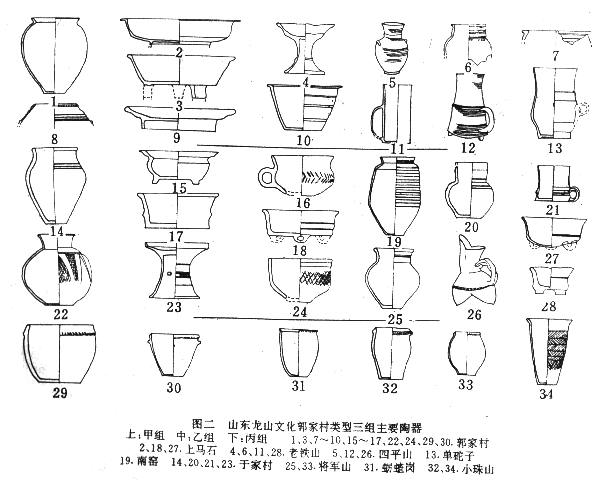

对庙岛群岛龙山期文化遗存的性质,大家一致认为属山东龙山文化已无疑义。而对辽东半岛龙山期遗存则存有不同意见,一种认为属于山东龙山文化范畴〔29〕,一种认为是一支受到山东龙山文化强烈影响但更多具有自身文化传统的土著文化〔30〕。但这两种观点的持有者都是从大的时空角度作的一般性结论,目前还未见到对相关遗存进行系统分析的专门论述。为了更准确地反映辽东半岛龙山期遗存的文化性质,笔者将其主要陶器根据器物形态和文化渊源的差异分成三组。甲组:从器物总特征看山东龙山文化与半岛龙山期文化常见、或前者多见、后者少见而同时期半岛其它文化基本不见的陶器,为山东龙山文化陶器;乙组:从器物总特征看与山东龙山文化同类器相似但在山东龙山文化中不见或少见,而更多地具有自身演化特征的陶器,属受山东龙山文化影响发展而来的陶器;丙组:从器物总特征看与山东龙山文化陶器形制明显不同,系由半岛更早期文化同类器发展而来,属具有半岛土著文化因素的陶器(图二)。这三组陶器基本可概括辽东半岛龙山期的主要陶器种类。其中尤以乙组陶器,即受山东龙山文化影响发展而来的陶器种类最多,甲组陶器即山东龙山文化陶器与乙组陶器种类相差无几,这两组陶器从总体看属龙山系陶器,它们在半岛龙山期陶器中占到90%以上,具有绝对优势。而丙组陶器所占的比例很小,不及10%,它的存在固然表明半岛原有的土著文化传统到龙山文化时期仍有所保留,但显然已不能构成半岛龙山期的主要文化成份。而以往的一些论述中往往只看到这组占比例很小的丙组陶器,显然,如果过分强调这组陶器的存在,那是与事实不符的。一些土著风格的纹饰也只施于乙组陶器上,绝少见于甲组陶器,一些陶器的形制特征也不象有的所描述的那样与山东龙山文化同类器判然有别,或与半岛更早时期文化那样有渊源关系,相反其中的绝大多数是明显受到山东龙山文化影响发展而来的,即乙组陶器。总之,以甲、乙两组龙山系陶器为主要陶器特征的辽东半岛龙山期文化,与同时期半岛其它文化的区别是文化性质的本质不同,而与山东龙山文化相比则表现出在同一考古学文化下的地域性特征,具有鲜明的地方特色,代表了山东龙山文化的一个新的地方类型——笔者称之为“郭家村类型”。这一类型又可分为前后连续发展的两期文化,一期属龙山文化晚期,即一般所谓的“小珠山上层文化”,二期则已进入岳石文化时期,即一般所谓的“于家村下层文化”〔31〕。

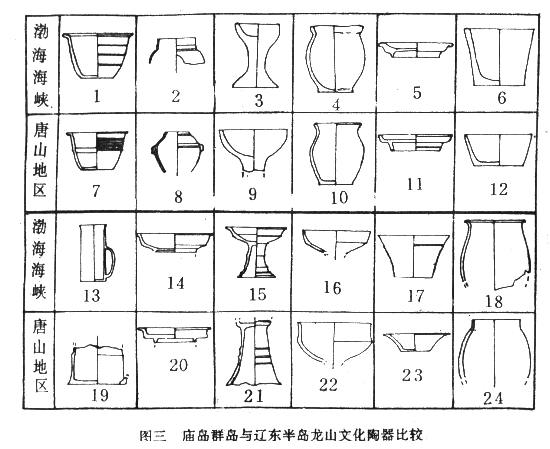

郭家村类型龙山文化与庙岛群岛的龙山文化有较多的共性,如老铁山积石墓M1(6)室Ⅱ式罐与大口遗址T1④∶2、T3④∶4、M21∶6Ⅰ式罐及北村遗址乳丁纹罐形制完全相同,前者M1(6)室豆与大口M16∶2Ⅱ式豆形制相同,前者M1(3)室Ⅳ式杯与大口T2④∶65小杯形制相同,前者M1(6)室盆及郭家村遗址ⅠT2②∶31盆与店子及后沟遗址大平底盆形制相同,老铁山Ⅱ式单耳杯与店子单把杯形制相同,郭家村遗址ⅡT8②∶39Ⅱ式敛口瓮与大口T1④∶11瓮形制相同,前者ⅠT1H4∶27I式折沿瓮与后沟瓮(原报告称鼎)形制相同,四平山积石墓出有与大口遗址形制相同的单耳三足杯,在老铁山、郭家村、四平山等遗址都出土了袋足ɡūī鬶,老铁山、郭家村、上马石、三堂村、单砣子等遗址与北村遗址一样都出有环足盘;同时,北村遗址出土的筒形罐与郭家村IT6②∶14Ⅲ式筒形罐形制相同,北村还出有郭家村类型很盛行的网纹陶片(图三)。如此等等,都表明当时庙岛群岛与辽东半岛的文化交往是很频繁的,而从此时山东龙山文化的社会背景看,在这文化交往的背后伴随着大规模的人口直接往来迁移也是无可置疑的。

更重要的是,庙岛群岛与辽东半岛的龙山文化与远在渤海西岸的唐山地区的龙山文化遗存也有着极多相似之处。如韩家街遗址出土的竹节纹豆与上述老铁山、大口遗址豆形制完全相同,前者的单耳杯与上述老铁山、店子遗址单耳杯形制相同;唐山大城山T1∶12盆与郭家村遗址ⅡT5F1∶12Ⅱ式盆形制相同,前者T8②∶254横鼻黑陶罐与后沟遗址罐形制相同,前者T4②∶97侈唇罐与店子遗址侈口罐形制相同,前者T4①∶86灰陶杯与后沟遗址直筒杯形制相同,前者T9②∶317厚壁碗,T4②∶145灰陶盂与老铁山Ⅰ式杯,上马石ⅣF1∶9杯形制相同,前者T8⑧∶261豆与郭家村ⅡT8②∶42豆形制相同,前者T9②∶319豆(座)与郭家村ⅠT5②∶10、上采∶59Ⅳ式豆(座)形制相同,前者T8②∶212黑陶杯在老铁山、店子遗址均有出土,前者T10∶346盘与郭家村ⅠTⅣ3②∶26Ⅱ式盘形制相同,前者T3②∶77豆与上马石T5④∶45Ⅰ式豆形制相同,唯前者器壁较厚,前者T9②∶269、T9②∶321黑陶罐(原报告称盂)在老铁山、郭家村、蛎<虫查>岗、于家村等遗址均有出土,前者T8②∶250折腹碗与郭家村ⅠT1②∶28Ⅴ式盂及于家村T3③∶17Ⅰ式钵形制相似;滦南东店庄遗址陶盆与上马石ⅠT6③∶48Ⅱ式碗及T5④∶45Ⅰ式豆形制相同,前者陶豆与小珠山T3②∶26Ⅱ式豆形制相同(图四)。当然,我们也注意到唐山地区的这几处遗址与鲁北地区的城子崖类型龙山文化之间的相似之处,但这远没有它同渤海海峡一带龙山文化的共性显著。

有鉴于以上几点,既然山东龙山文化不仅从内陆扩张到了庙岛群岛,而且还以此为“文化陆桥”继续向北占据了辽东半岛南端,并且足以在那里确立一新的地方类型郭家村类型,更重要的是庙岛群岛与辽东半岛的龙山文化与唐山地区的龙山文化面貌极为相似,所以,我们认为:庙岛群岛与辽东半岛上的龙山文化居民,即为“九州篇”中记载的岛夷,正是分布于这两地的岛夷从海上来到了唐山地区的碣石山下,并在那里留下了自己的文化遗存,然后循海岸南行,“夹右碣石入于河”。其实,鸟夷位于渤海海峡一带并不是笔者的创见,邵望平先生即认为鸟夷“当处于龙山文化圈内的渤海湾内”,即渤海海峡的庙岛群岛〔32〕,严文明先生也认为鸟夷位于辽东半岛〔33〕,两位先生的观点无疑给笔者以很大启发。

四

显然,能够证明分布于庙岛群岛、辽东半岛的鸟夷是如何从海上到达与之隔海相望的渤海西岸,并“夹右碣石入于河”的,也是非常关键的问题之一。我们认为,鸟夷是直接横渡渤海湾来到唐山地区的,现将理由归纳为三条,阐述如下:

1、鸟夷已有非常发达的海上交通。如前所述,庙岛群岛与辽东半岛在龙山文化时期海上交通已非常频繁,并且根据这两地有关龙山文化遗址的分布格局已有迹象显示,这时已形成两条主要航线,一条由庙岛群岛北上辽东半岛南端,然后沿海岸东北行作为它的延伸;一条则由庙岛群岛直达长山列岛。从长岛县北庄及郭家村下层和小珠山中层等遗址发现的大量具有大汶口文化特征陶器〔34〕可知,这两条航线或在大汶口文化时期已确立,并一直稳固到龙山文化乃至岳石文化时期。

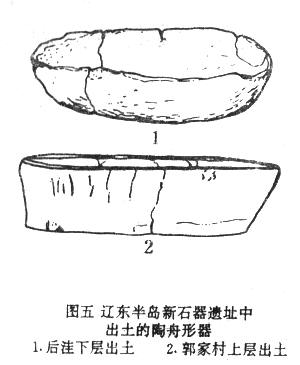

辽东半岛的新石器遗址中发现的陶舟形器格外引人注目,如郭家村遗址出土1件,吴家村遗址出土了1件,东沟县后洼遗址出土了5件〔35〕(图五),数量如此之多而且发现如此集中,这在我国沿海地带是不多见的,这从另一个侧面反映了鸟夷海上交通的发达程度,表明这时的主要海上交通工具是独木舟。

2、鸟夷已能在渤海和黄海的深海海域进行航行活动。郭家村遗址出土了大量鱼骨和各种贝、螺类软体动物的双壳,它们大都是海产的,“无疑是在海中捕捞的”〔36〕,说明当时的捕鱼业已有相当规模。尤其是该遗址上层发现的一段鲸鱼颈椎骨,“无疑属须鲸类,这类鲸在我国主要分布在黄海北部和渤海湾附近”〔37〕,据鉴定者“估计可能是被海水冲到海滩上,后经人工搬运到遗址的”〔38〕,我们认为既然该遗址中同时还出土了大量各种形状的大型石网坠,有的重竟达2公斤,“说明是在海中可捕捞到较大的鱼”〔39〕的,那么根据这段鲸骨说鸟夷已能深入到渤海或黄海的深水海域航行恐非无稽之谈。

不唯如此,在郭家村遗址下层乃至山东半岛内陆的栖霞县杨家圈遗址〔40〕都发现了海岱地区极少见的鼎式甗,但“此类器在浙北地区屡见不鲜”〔41〕;1982年在庙岛群岛大竹山岛附近海域打捞上一件与浙江余姚河姆渡遗址第三层出土形制相近的陶釜〔42〕;四平山积石墓的袋足ɡūī鬶与广东珠江口一带石峡文化的袋足ɡūī鬶也很相近〔43〕,这些都证明当时鸟夷与东南沿海已有相当的远洋航海能力。

3、渤海湾内黄海暖流的存在。从现在的黄、渤海海域分布着以黄海暖流和黄海沿岸流为主的环流系统〔44〕,黄海暖流(即进入黄海后的黑潮)向西穿过渤海海峡进入渤海后,其主干可直接涌到唐山沿海,然后分为两支:一支折向南汇入黄海沿岸流东去,另一支则沿辽西海岸进入辽东湾(图一)。在暖湿的中全新世大西洋期,我国沿海普遍发生海侵,海域面积空前扩大〔45〕,黄海暖流的规模也更强大。我们认为,在史前以独木舟为海上主要交通工具的时代,海流的作用是不容忽视的,在国外,已经有人将海流纳入远古海上文化交流的研究当中〔46〕。生活于渤海海峡一带的鸟夷已具有发达的海上交通和较强的远航能力,他们通过长期海上作业,很有可能会认识到黄海暖流的这种流向特点,他们乘坐独木舟,借助黄海暖流主干的强大动力,便可容易地到达对岸的唐山地区。海上航行虽比陆路交通险恶,但可省去许多自然及人为阻碍,而且以渤海海峡直航唐山地区比沿辽东湾海岸逆流航行到唐山地区要减少一半多的路程。

基于上述三条,我们认为,鸟夷是直接横渡渤海湾到达唐山地区的。据研究,在龙山文化时期,整个渤海沿岸的海岸线较今要向内陆推进数十百公里,在唐山地区,海岸线在沿今滦河口——乐亭——天津宁河——天津西郊一线〔47〕(图一),在低洼平坦的滦河三角洲上,海水的影响范围可一直抵达今昌黎县境。碣石所在的今昌黎碣石山,是由大小近百座山峰组成的,方圆数十里,跨昌黎、卢龙、抚宁三界境,其主峰仙台顶(俗称娘娘顶)海拔695米,恰为控扼渤海沿岸海陆交通要冲的大山。鸟夷在横渡渤海湾来到唐山外海域时,从海上老远就可看到群山绵延数十里的碣石,正可起到航行标识的作用,甚至“一直到今天,昌黎、乐亭、滦南一带的渔民出海二三百里捕鱼,还常以碣石山为航海标准”〔48〕。鸟夷来到碣石脚下,知道离黄河贡道不远了,于是“夹右碣石”循海岸南行“入于河”。

对唐山地区的山东龙山文化遗存,我们认为是鸟夷经过海上航行上岸补充给养滞留于此留下的,从大城山、东店庄遗址发现的晚于龙山文化的遗存可知,滞留下来的鸟夷曾长期在此生活,并接受了当地土著文化传统的某些因素。至于为什么鸟夷属于东夷文化系统而不象同属东夷集团的yú嵎夷、莱夷、淮夷那样载于恰当山东龙山文化分布范围的青徐二州条下,我们觉得邵望平先生的解释比较合理,“因其入贡取道‘冀州’,故附于‘冀州’章下”〔49〕。

五

本文的第一节已论及,鸟夷要入贡“皮服”是编撰《禹贡》“九州篇”用意的体现。我们注意到郭家村遗址出土的野生动物遗骸〔50〕,有黑鼠、獾、豹、貉、野猫、狼、熊、斑鹿、马鹿、獐、麝、狍、麂等,其中豹、熊、貉等兽类的遗骸在北方的龙山文化遗址中很少发现,我们认为造成这种现象的原因与鸟夷入贡“皮服”不无关联。事实上,古代辽东半岛乃至整个东北地区的少数民族一直以其他产名贵毛皮而著称于中原地区。《后汉书•东夷列传》“夫余”条下有:“(夫余)出名马、赤玉、貂、豽”,又“东沃沮”条下云:“句丽……责其租、税、貂、布”,又“濊”条下云:“(濊)其他又多文豹”,《集解》引惠栋云:“《管子•揆度篇》云:‘发、朝鲜之文皮。’……《尔雅》‘九符’云:‘东北之美者,有斥山之文皮焉。’郭璞云:‘虎豹之属,皮有缛采者。’是文皮即文豹之皮也。”《管子•轻重甲》也说:“发、朝鲜不朝,请文皮、<兑毛>服而以为币乎。”《三国志•鲜卑传•注》引《魏书》曰:“又有貂、豽、鼲子,皮毛柔蠕,故天下以为美裘。”正如刘起hàn釪先生所说:“其皮服之种类,最著者为貂,次则狐狸、豽、鼲子、虎、文豹等的皮毛以及畜牧的羊、骆驼等的皮毛。既有这些特产,所以《禹贡》作者就把它列为贡品”〔51〕。

历史进入夏代,东夷文化经历了一个大衰败时期,虽然山东半岛上的岳石文化似仍较繁荣,但显然已抵不住先进的中原文化的东进,在长岛县珍珠门遗址就见有晚商风格的陶鬲〔52〕,至西周时已渐被中原文化所同化,乃至被孟子视为“野人”。龙山文化郭家村类型二期虽已进入夏代,而且能在一段时间内沿着与岳石文化不同的道路独立发展,但显然已不如一期时那样发达,目前所知商文化尚没有抵达辽东半岛,中原文化影响到辽东半岛是在商末周初之际〔53〕。可见,这一地区与山东半岛一样,在三代时期已落伍于历史的潮流,曾经辉煌一时的鸟夷也就渐被人遗忘了。与此相反,冀东地区却走着不同的发展道路,商周青铜器在此不断发现。据研究,与孤竹、庸令等商周方国有关〔54〕,说明冀东地区进入历史时期后是紧跟中原地区的发展步伐的。由于鸟夷的发源地已不为人知,而冀东地区仍流传着鸟夷的传说,于是后来各家就将鸟夷考定在碣石附近乃至日本、朝鲜半岛、千岛群岛,就是出于这样的历史缘故所致。

注释:

〔1〕《史记•夏本纪》中引此句作“鸟夷皮服……”,与下文“扬州”条下“岛夷卉服”判然有别。《汉书•东夷传》中亦同。《唐石经》此句则作“岛夷”。顾颉刚先生认为“扬州”条下由“鸟夷”改作“岛夷”始于南北朝时。刘起hàn釪先生认为伪《孔传》始将此句释为岛夷。总之,对此句中为“鸟夷”或“岛夷”及“扬州”条下为“岛夷”或“鸟夷”至今尚有争议。今依新发现的《汉石经》(见《考古学报》1981年第2期拓片)将“冀州”条下暂作“鸟夷”。

〔2〕胡渭:《禹贡锥指》。

〔3〕郭沫若:《中国史稿地图集》(上册),地图出版社1985年版。

〔4〕转引自刘起hàn釪《〈禹贡〉冀州地理丛考》,《文史》(25)。

〔5〕〔6〕〔21〕〔51〕刘起hàn釪:《〈禹贡〉冀州地理丛考》,《文史》(25)。

〔7〕顾颉刚:《禹贡注释》,《中国古代地理名著选读》第1辑,科学出版社1959年。

〔8〕转引自王世舜《尚书译注》,四川人民出版社1982年。

〔9〕韩嘉谷:《论第一次到天津入海的古黄河》,《中国史研究》1982年第3期。

〔10〕〔48〕谭其骧:《碣石考》,《长水集》(下),人民出版社1987年;高洪章等:《碣石考》,《历史地理》第三辑。

〔11〕顾颉刚:《五藏山经试探》,《史学论丛》第1期(1934年);又见注〔7〕文。

〔12〕蒋冀国:《尚书综述》,上海古籍出版社1988年。

〔13〕〔18〕〔32〕〔49〕邵望平:《〈禹贡〉“九州”的考古学研究》,《考古学文化论集》(二)。

〔14〕山东大学考古实习队:《邹平丁公发现龙山文化文字》,《中国文物报》1993年1月3日第1期。此项重大发现经考古学界、古文字学界30余位专家研讨与鉴定,已得到确认和充分肯定。日前有关专家正在对此进行进一步研究和释读。

〔15〕张学海:《城子崖与中国文明》,参加“纪念城子崖遗址发掘六十周年国际学术讨论会”论文。

〔16〕《山东发现四千年前的古城堡遗址》,《人民日报》1985年1月3日第三版。

〔17〕山东大学考古实习队:《邹平丁公发现龙山文化城址》,《中国文物报》1992年1月20日。

〔19〕郅田夫等:《菏泽地区的gù堌堆遗存》,《考古》1987年第11期。

〔20〕河北地理研究所编:《河北平原黑龙港地区古河道图》。

〔22〕徐其忠:《从古文化遗址分布看距今七千年——三千年间鲁北地区地理地形变迁》,《考古》1992年第11期。

〔23〕石兴邦:《我国东方沿海和东南沿海古代文化中鸟类图象和鸟祖崇拜的有关问题》,《中国原始文化论集》;刘敦愿:《古史传说与典型龙山文化》,《山东大学学报》(历史版)1963年第2期。收入蔡凤书、栾丰实主编《山东龙山文化研究文集》,齐鲁书社1992年。

〔24〕河北省文管会:《河北唐山大城山遗址发掘报告》,《考古学报》1959年第3期。

〔25〕北京大学考古实习队:《唐山地区史前遗址调查》,《考古》1990年第8期。

〔26〕河北省文物研究所:《河北滦南县东店庄遗址调查》,《考古》1983年第9期。

〔27〕1、北京大学考古实习队等:《山东长岛县史前遗址》,《史前研究》1983年第1期;2、中国社科院考古所山东队:《山东长岛县砣矶岛大口遗址》,《考古》1985年第12期。

〔28〕较有代表性的有:1、许玉林等:《旅大地区新石器时代文化和青铜时代文化概述》,《东北考古与历史》,1982年第1辑;2、郭大顺等:《以辽河流域为中心的新石器文化》,《考古学报》1985年第4期;3、许明纲:《试论大连地区新石器和青铜文化》,《中国考古学年会第六次年会论文集》,文物出版社1987年。

〔29〕1、夏鼐:《碳—14测定年代和中国史前考古学》,《考古》1977年第4期;2、安志敏:《略论三十年来我国的新石器时代考古》,《考古》1979年第5期;3、同注〔28〕2文。

〔30〕同注〔28〕1文。

〔31〕详见拙作:《试论山东龙山文化郭家村类型》,《考古》待刊。

〔33〕严文明:《胶东原始文化初论》,《山东史前文化论文集》,齐鲁书社1986年。

〔34〕王锡平、李步青:《试论胶东半岛与辽东半岛史前文化的交流》,《中国考古学会第六次年会论文集》。

〔35〕详见许玉林:《从辽东半岛黄海沿岸发现的舟形器谈我国古代舟船的起源与应用》,《辽海文物学刊》1986年第2期。

〔36〕〔37〕〔38〕〔39〕〔50〕傅仁义:《大连市郭家村遗址的动物骨骼》,《考古学报》1984年第3期。

〔40〕〔41〕山东省文物考古研究所等:《山东栖霞杨家圈遗址发掘简报》,《史前研究》1984年第3期。

〔42〕吴汝祚:《开展史前时期海上交通的研究》,《中国文物报》1990年1月11日第2期。

〔43〕高广仁、邵望平:《史前陶ɡūī鬶初论》图九,《考古学报》1981年第4期。

〔44〕1、中国科学院《中国自然地理》编委会:《中国自然地理•海洋地理》,97页。科学出版社1979年;2、大港油田地质研究所等:《滦河冲积扇——三角洲沉积体系》,地质出版社1985年。

〔45〕〔47〕详见拙作(与李慧竹合作):《环渤海环境考古探讨》,《辽海文物学刊》1992年第1期。

〔46〕(日)木宫泰彦:《日中文化交流史》,商务出版社1980年。

〔52〕同注〔27〕1文。

〔53〕许玉林:《辽东半岛商周时期青铜文化概述》,《辽海文物学刊》1989年第2期。

〔54〕金岳:《燕山方国考》(下),《辽海文物学刊》1987年第1期。

(作者单位:吉林省文物考古研究所)

原载《北方文物》1995年04期第2-10页,转自中国社会科学网